8

Зарождение сельского хозяйства

Люди получают больше энергии от Солнца через фотосинтез зерновых культур Зерновые позволяют прокормить большее число людей на меньшей площади земли • Живущее в тесном соседстве большее количество потенциальных изобретателей ускоряет процесс коллективного обучения • Темпы сложности совершенно летят с катушек

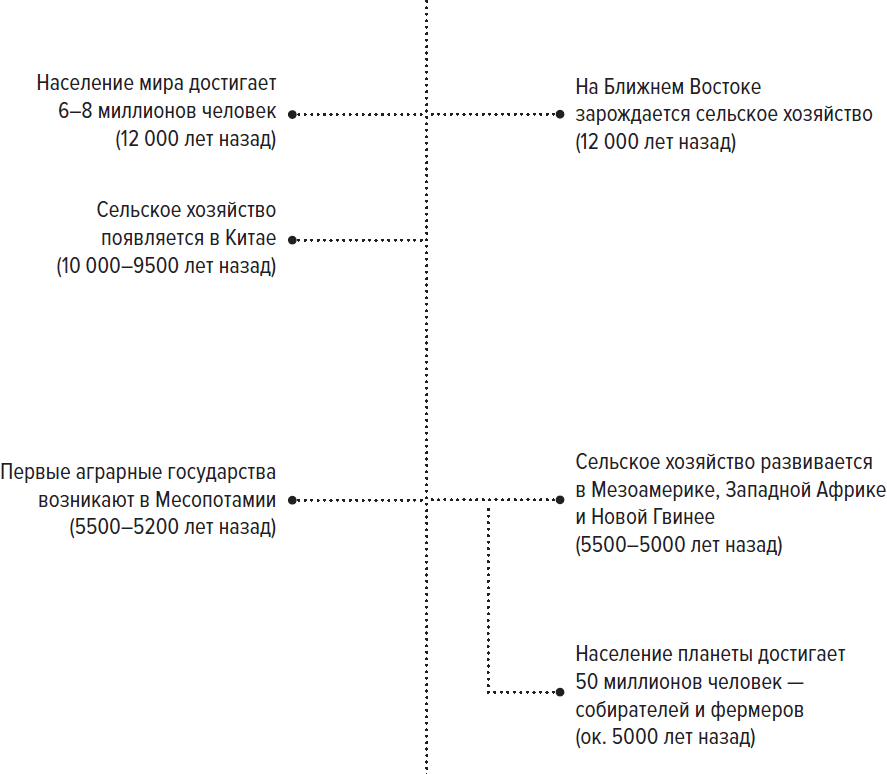

После нескольких десятков тысяч лет миграции люди поселились во всех основных крупных районах Земли. По окончании последнего ледникового периода численность собирателей в мире достигла своего максимума, составив примерно 6–8 миллионов человек. Наибольшая численность населения была в Афроевразии – примерно 5 миллионов человек, за ней следовали Северная и Южная Америка – примерно 2 миллиона человек, и Австралазия – от 500 000 до 1 миллиона человек. На большей части островов Тихого океана люди поселились лишь 4000–800 лет назад.

В результате завершения последнего ледникового периода 12 000 лет назад в Плодородном полумесяце на Ближнем Востоке произошло озеленение. Пищи было в изобилии, поэтому у поколений собирателей отпала необходимость искать новые места. Историки и археологи называют такие территории «садами Эдема». Собиратели перешли на полуоседлый образ жизни, охотясь на животных и собирая растущие вокруг съедобные растения, сократив при этом расстояние, которое они преодолевали в течение жизни одного поколения.

Затем, когда численность населения выросла и продовольствия стало не хватать, эти собиратели оказались в положении, которое археологи называют ловушкой оседлости: им пришлось приручать животных и выращивать растения, чтобы не умереть с голоду. Это было началом сельского хозяйства, при котором целенаправленное разведение и возделывание продовольственных ресурсов стимулировало рост и большую плотность населения. Практика ведения сельского хозяйства распространилась в Египет (или сложилась там независимо), по всему Ближнему Востоку и постепенно проникла в Европу.

В Китае подобные «райские сады» возникли примерно 9500–10 000 лет назад в долинах реки Хуанхэ на севере и реки Янцзы на юге. Конечный результат был весьма схожим: жители Восточной Азии начали выращивать растения и животных, чтобы прокормить больше людей. Ровно так же сельское хозяйство распространилось в Индокитай и Японию. С развитием сельского хозяйства на Ближнем Востоке и в Восточной Азии принятые в каждом регионе методы постепенно объединились и встретились в Южной Азии, в частности в долине Инда.

Пустыня Сахара и Мировой океан стали барьером на пути распространения сельского хозяйства в определенные регионы земного шара. В Западной Африке подобная «ловушка оседлости» сложилась независимо в долинах рек Нигер и Бенуэ около 5000 лет назад, а впоследствии распространилась по всей Западной Африке. По сей день в этом регионе самая высокая плотность населения на африканском материке. Тысячелетия спустя практику ведения сельского хозяйства перенесли на южную оконечность Африки. Результаты оказались неоднозначными, поскольку там многие африканцы упорствовали в сохранении традиционного кочевого образа жизни вплоть до наших дней.

Одновременно 5000 лет назад ловушка оседлости сложилась в Мезоамерике и постепенно распространилась южнее в Перу и севернее в сообщества индейской народности пуэбло юго-западных Соединенных Штатов. Поразительно, но независимое развитие сельского хозяйства произошло и в Новой Гвинее 5000 лет назад, а численность населения при этом оставалась довольно небольшой. В Австралии собирательство оставалось основным образом жизни, за примечательным исключением подсечно-огневого земледелия (практика выжигания больших участков леса, чтобы расчистить поле, избавиться от диких растений и повысить плодородие почвы), которое было весьма продуктивным, а также эпизодов аквакультуры в Южной Австралии, обеспечивавших пищей оседлую популяцию в несколько тысяч человек.

Удивительная сложностьпростой посадки семян

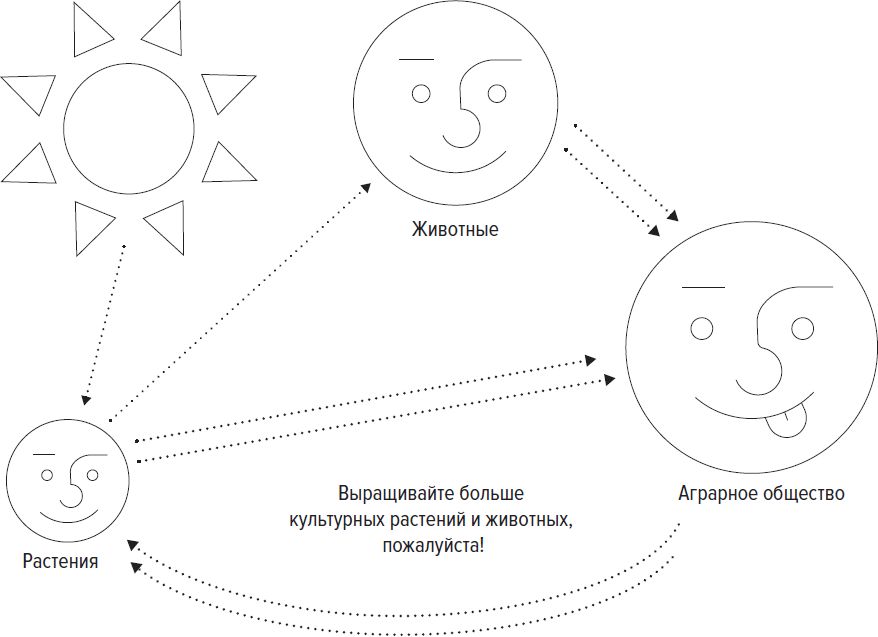

По нескольким разным показателям появление сельского хозяйства знаменует собой новую ступень сложности в нашей истории. Начнем с того, что количество потоков энергии, которые человечество могло улавливать для поддержания собственной сложности, увеличилось более чем в два раза: примерно с 40 000 эрг/г/с в сообществе собирателей пищи, использующих огонь, до в среднем 100 000 эрг/г/с для среднего доисторического сельскохозяйственного сообщества. Имейте в виду, что само Солнце в потоках энергии излучает всего 2 эрг/г/с, одноклеточная жизнь потребляет 900 эрг/г/с, а большинству многоклеточных организмов требуется 5000–20 000 эрг/г/с, в зависимости от его деятельности. Структурно аграрное общество – это не просто сеть клеток в едином организме, а тонкая система из множества различных организмов: людей, растений и животных. Социальная система являлась одной из самых сложных и плотных по энергетическим потокам структур во всей Вселенной. Если бы наша история остановилась на эпохе неолита 10 000 лет назад, она все равно составила бы заметную веху в истории Вселенной.

©Aira Pimping

Короче говоря, на одном крошечном камне в нашей Солнечной системе, заключенном внутри мельчайшего сгустка неравномерно распределенной энергии, возникшей вскоре после Большого взрыва, маленькая точка энергии постепенно увеличивалась в интенсивности, становясь все плотнее и сложнее, чем что-либо в огромном космосе вокруг нее.

И собиратели, и земледельцы забирают подавляющую часть энергетических потоков от Солнца, как делает большинство организмов на Земле. Собиратели будут бродить по региону, собирать растения (которые получают свою энергию в результате фотосинтеза), забивать животных (которые тоже питаются этими растениями) и готовить растения и животных, сжигая древесину (деревья, которые также черпают энергию от Солнца).

Однако земледельцы не станут полагаться только на то, что выросло естественным образом в девственной природе. Некоторые растения были непригодны для потребления человеком, но занимали ценное пространство. Соответственно, земледельцы вырубали леса, удобряли почву, орошали поля и сажали борозду за бороздой высококалорийные съедобные растения, которыми питались сами и кормили стада из сотен одомашненных животных. Домашний скот люди держали, чтобы получить шерсть, молоко и мясо, вместо того чтобы охотничьими группами гоняться по лесу в поисках нескольких диких животных. Люди начали улучшать породы животных и сорта растений, чтобы экономить силы как можно больше – разводить более жирных животных на мясо и выращивать зерновые культуры с более высокой урожайностью.

Произошел сдвиг в природе: вид уже не адаптируется к окружающей среде, а приспосабливает окружающую среду для себя. В конечном счете новый образ жизни обеспечил едой большее число людей. Сельское хозяйство резко увеличило общее количество людей, которых могла прокормить Земля: 1000–10 000 % на квадратный километр по сравнению с эпохой собирательства. Внезапно несущая способность всей поверхности Земли составила не 8 миллионов собирателей, а 80 миллионов – и в конечном итоге 800 миллионов – земледельцев.

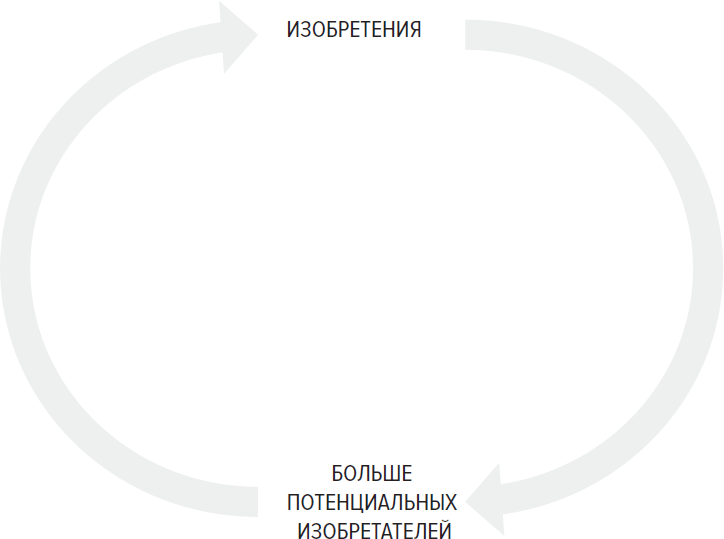

Воздействие возросших потоков энергии и увеличение численности людей в итоге оказало положительное воздействие на коллективное обучение. С появлением сельского хозяйства стало больше людей (потенциальных изобретателей) и, таким образом, повысилась вероятность того, что некоторые из них в каждом поколении придут к инновациям. Часть этих инноваций еще больше увеличила продуктивность работы людей, будь то новый способ ведения хозяйства, новый сорт зерновых, новый инструмент или технология. В результате людей становилось больше, что приводило к новым открытиям, а значит, процесс ускорялся.

На самом деле не только инновации ускорили развитие аграрных сообществ по сравнению с собирательскими, сельскохозяйственные районы быстро стали самыми густонаселенными на Земле. Вместо того чтобы жить в кочевых группах из нескольких десятков человек, люди стали жить в хозяйствах с большим количеством работников, появились деревни, насчитывающие сотни человек. Собирателям было весьма непросто идти в ногу с технологической эволюцией аграрных обществ, быстро оказалось, что их стало меньше, поскольку земли, которые они свободно использовали для охоты и собирательства, постепенно занимались оседлыми крестьянами. Такие обстоятельства вынуждали многих из них уходить дальше или самим заняться земледелием. В результате кочевники голодали или совершали набеги и грабили земледельческие общины (с опасностью наткнуться на ответный удар). В течение следующих 12 000 лет везде, где возникали аграрные сообщества, происходили такие трагедии на границах с местами обитания собирателей.

©Aira Pimping

Алкоголь, болезни и нечистоты

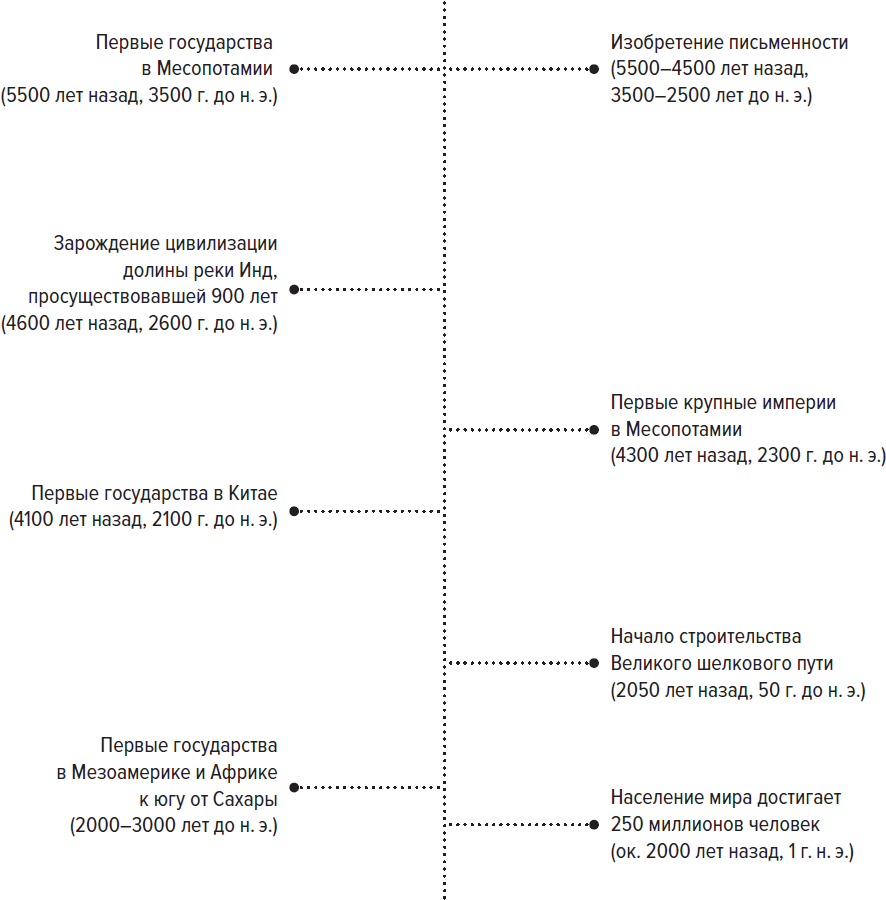

В период с 12 000 до 5000 лет назад аграрное общество (там, где оно существовало) составляли только фермы и деревни. Ни городов, ни государств, ни армий, ни письменности, ни королевских династий – никаких атрибутов конвенциональной истории. Мир ферм и деревень бытовал в течение 7000 лет. В течение столь долгого отрезка времени все больше людей пробовали себя в сельском хозяйстве со всеми сопутствующими ему невзгодами. Эту стадию до появления государств называют ранней аграрной эпохой.

Ранняя аграрная эпоха, как правило, характеризуется низким уровнем жизни по сравнению с палеолитом или эпохой аграрных государств (хотя в том, что касается последней, все, конечно, зависит от обстоятельств). На протяжении всей ранней аграрной эпохи земледельцы пользовались каменными орудиями труда. Несмотря на то что эти орудия были на тот момент новаторскими и свидетельствовали о силе коллективного обучения, они не отличались высокой эффективностью. К тому же первые фермеры не имели хороших удобрений и систем ирригации.

В результате производительность труда в раннеаграрную эпоху была в целом низкой. Это означало, что после первоначального всплеска изобилия, которым, вероятно, наслаждались первые фермеры, часто случались периоды перенаселения, недоедания, голода и смертей. Тогда животных еще не использовали в полной мере, поэтому большинство работ по посадке и обработке земли делали сами люди с помощью вышеупомянутых примитивных каменных орудий. Валить леса каменными топорами, рыхлить твердую почву каменными мотыгами и срезать урожай ручными косами из камня или кости приходилось взрослым и детям (еще одно преимущество наличия большого количества детей по сравнению с собирательством).

Кроме того, в то время люди не знали возможностей использования навоза животных в качестве удобрения, поэтому почва быстро истощалась, и пахотные земли приходилось оставлять на отдых в течение нескольких лет. К тому же раннее сельское хозяйство сильно зависело от природных источников воды (рек), поскольку не было ни технологий, ни рабочей силы для проведения сложных систем ирригации, чтобы сделать больше земли, пригодной для выращивания сельскохозяйственных культур, а значит, количество пахотной земли было ограничено.

Даже при изобилии еды условия жизни в раннеаграрную эпоху были ужасными по сравнению с палеолитом. У собирателей был достаточно разнообразный рацион, есть все признаки того, что в нормальных условиях они регулярно мылись, а поскольку они жили в постоянном движении небольшими сообществами без домашних животных, то практически не страдали от инфекционных заболеваний. В раннеаграрную эпоху, напротив, люди вели оседлый образ жизни и всю жизнь проводили на одном месте в несколько квадратных километров. Это означало, что пищевые отходы (гнилые овощи, трупы и останки животных), а также неправильно организованные места для результатов жизнедеятельности (испражнения людей и животных) оставались поблизости, часто рядом с домом, создавая антисанитарные условия, вследствие которых люди могли заболеть. В результате тиф и холера превратились в серьезную проблему, смертоносную и очень заразную. Тиф вызывала опасная бактерия, которая могла передаваться от человека к человеку при взаимном контакте с пищей, а также распространяться через источник воды. После заражения человек сам становился крайне заразным, страдал от слабости, отеков, боли, лихорадки, бреда, галлюцинаций, проблем с сердцем, язв и внутренних кровотечений. Холеру вызывает бактерия, поражающая толстый кишечник и вызывающая сильнейшие приступы диареи и рвоты, настолько обезвоживая жертву, что кожа сморщивается, глаза западают, кожа синеет, и человек вскоре умирает. В крупных поселениях, где люди жили в тесном контакте друг с другом и со своими животными, распространялись и другие смертоносные вирусы, в том числе оспа. Вирусы разлетались при кашле и чихании, а возникающие язвы уродовали кожу и вызывали отек мозга, судороги, лихорадку и смерть.

Ситуацию усугубляло и то, что люди часто купались и испражнялись в собственных водоемах, как и их соседи, и многие одомашненные животные. Купание не всегда делало человека чистым, в воде можно было заразиться, поэтому в некоторых регионах личная гигиена вышла из моды, а регулярное купание стало считаться вредным для здоровья (в других регионах сообщества людей по-прежнему регулярно купались по обычаю). Отсутствие купания еще больше обостряло проблемы со здоровьем. Причем мыла и антибактериальных средств, заслуживающих доверия, не существовало еще в течение тысяч лет. Люди привыкли к запаху немытого тела, гнилым зубам и зловонному дыханию (в результате специфики питания и отсутствия гигиены зубов).

Кроме того, по тем же причинам существовала проблема зараженной питьевой воды, так что даже простое питье было вредно для здоровья. К счастью (или к несчастью, в зависимости от вашей точки зрения), люди придумали спиртные напитки. В результате брожения пить разбавленные водой медовуху, пиво и вино стало безопаснее, чем воду. Нельзя сказать, что следующие несколько тысяч лет человечество провело в постоянном пьянстве (хотя это было бы забавным объяснением некоторых решений): большинство напитков было не такими крепкими, как те, которые начали перегонять, превращать в источник прибыли и продавать для периодического употребления в XIX и XX веках. Среднее содержание алкоголя в древнем пиве составляло около 2 %. Однако проблема алкоголизма у 10–25 % населения на самом деле уходит корнями в далекое прошлое, даже не во времена раннеаграрной эпохи, а на 66 миллионов лет назад. Тогда наши предки типа землероек ели гниющие фрукты и дикорастущие злаки, получая небольшое количество ферментированного алкоголя, а в результате имели вознаграждение в виде дофамина для своего крошечного мозга. Реакция удовольствия развивалась для стимулирования такого поведения, побуждая наших предков потреблять гниющую пищу, чтобы избежать голода и повысить шансы на выживание. Начав массово производить спиртные напитки, люди, по сути, насыщались, и эта реакция нервной системы удвоила свои позиции.

К тому же ранние фермеры жили бок о бок с одомашненными животными, иногда даже под одной крышей, и передача вирусов и бактерий между людьми и их домашними животными привела к появлению птичьего и свиного гриппа, который мог быстро охватить и опустошить человеческую популяцию. Пища и отходы, кроме прочего, навлекали эпидемии. Крысы, блохи и тараканы стали обычным явлением. Эти постоянные обитатели нечистот, естественно, поделились новым набором болезней, включая различные формы инфекций, дизентерию и страшные разновидности чумы.

Звучит привлекательно? Если в какой-то момент нашей истории вы подумали, что «сложность» – это синоним «прогресса», тогда пусть раннеаграрная эпоха избавит вас от этого заблуждения.

Нужна деревня…

Если оставить в стороне голод, эпидемии и болезни, способные напугать до полусмерти, то ранние земледельческие сообщества были способны содержать гораздо больше людей на квадратный километр, чем культуры собирателей, от которых они произошли. В результате ускорилось коллективное обучение – и вследствие этого выросло усложнение.

В эпоху собирательства центром тяжести сообщества являлась семья. Родственные связи были основным инструментом поддержания власти, а союзы между группами подкреплялись ритуализированными браками. Развитие сельского хозяйства добавило новый уровень социальной сложности. Отдельное хозяйство по-прежнему вела одна семья, каждый член которой выполнял повседневные обязанности, чтобы прокормиться, а между членами семей соседних хозяйств заключались браки. Однако общественная жизнь аграрного общества сосредоточивалась в деревне – месте, где жило несколько сотен людей, собиравшихся, чтобы принять участие в обмене (сельскохозяйственными товарами, инструментами и информацией) и управлении делами, которые касались более широкого сообщества (урожайность, проблемы погодных условий, возможная угроза грабежей и разрешение споров между семьями). Деревни также были местом, где могли храниться запасы зерна на случай общего голода. В раннеаграрную эпоху, по-видимому, даже развивалась религия: в деревнях усложнялись обряды погребения умерших. В захоронениях обнаружены ювелирные изделия и другие предметы украшения, которые вполне могли указывать на статус умершего, а значит, и на растущее усложнение иерархической системы.

Раскопки в деревне эпохи неолита Баньпо в Сиане, Китай

©Rebecca Rose Flores / Alamy

Что касается насилия, то большая часть случаев, несомненно, оставалась межличностной, как и в эпоху собирательства. Однако в условиях оседлости и с появлением претензий по поводу земли, урожая и владения скотом возникли конфликты из-за собственности. Они могли проявляться либо в межсоседском воровстве, либо в земельных спорах между ними, решавшихся более широкой общиной.

Кроме того, встала новая проблема – набеги грабителей: представители соседних культур (другие оседлые земледельцы или кочевые собиратели) проносились по сельскохозяйственному району, забирая урожай, скот, орудия труда и, скорее всего, даже похищая женщин и детей. Самые ранние аграрные поселения, например деревня Абу-Хурейра в Месопотамии, где жили оседлые земледельцы 10 000 лет назад (8000 лет до н. э.), не имеют особых признаков оборонительных сооружений. Однако со временем сельскохозяйственные общины начали строить вокруг своих деревень стены и сторожевые башни, а также копать рвы. Один из наиболее впечатляющих примеров – деревня Баньпо в Китае, существовавшая с 7000 до 5000 лет назад (5000–3000 лет до н. э.), где все жилища находились за стеной, окруженной рвом.

Еще более древним примером является поселение Иерихон в Плодородном полумесяце, которое 11 500 лет назад стало деревней земледельцев. Изначально в этой деревне не было никаких структурных защитных сооружений, лишь скопление домов, построенных у источника пресной воды, которая по примитивным оросительным канавам поступала на близлежащие 10 квадратных километров сельскохозяйственных угодий. Однако уже 10 000 лет назад вокруг деревни возвели стену.

В обоих случаях цель кажется ясной. В деревне, где велась торговля между крестьянами, могли храниться запасы зерна и, соответственно, иногда возникала концентрация ресурсов. Оборонительные сооружения требовались, чтобы не позволить крупным отрядам грабителей прийти и «перераспределить» богатства общины. Однако учтите, пожалуйста, что оборонительные сооружения в деревне необязательно означают, что имели место полномасштабные войны – для этого в раннеаграрном обществе просто не было ресурсов. Грабители лишь пользовались ситуацией на границе, вступая в стычки с оборонительными отрядами из местных крестьян.

Власть и иерархическая система

Чтобы создать дополнительный слой общества и справляться с многочисленными правовыми и оборонительными потребностями в более плотном аграрном сообществе, мы рассматриваем микромир сложившейся иерархии, то есть любой иерархии, основанной не только на единоличном правлении, но на правящем классе, с которым вы, возможно, никогда не сталкивались. Нужно помнить, что во времена раннеаграрной эпохи подавляющее большинство населения работало в натуральном хозяйстве, чтобы обеспечить пропитание. Лишь очень незначительное меньшинство людей занимало властные позиции для разрешения споров и организации общих дел, с которыми был не в состоянии справиться один человек или одна семья.

Назначение органов власти в земледельческой общине могло происходить одним из двух способов (или сразу обоими). Первым и, скорее всего, самым ранним является «восходящая власть». Говоря о власти, мы имеем в виду человека или группу людей, обладающих правом отдавать приказы и обоснованно ожидать, что они будут выполнены. Если перевести на более универсальный язык, то это направление потоков энергии в виде пищи и человеческих усилий к определенной цели, поставленной лицом, облеченным властью.

В рамках сценария по движению власти снизу вверх сельскохозяйственная община назначала опытного или здравомыслящего человека, обычно старейшину или совет старейшин (на латыни maiores, к которому восходит слово «мэр»), для рассмотрения споров и принятия решений для общины. Эти решения распространялись на всю общину (систему энергетических потоков). Чтобы дать время для выполнения обязанностей и принятия решений, старейшин, по всей видимости, обеспечивали пищей, освобождая от работ по добыванию средств существования. Поначалу на эти должности люди назначались на основании заслуг, а их решения выполнялись сообществом без особого принуждения, помимо устрашения отдельных лиц или небольшой группы, если кто-то отказывался действовать сообща.

В этом смысле иерархические структуры ранних аграрных обществ мало чем отличались от существовавших у собирателей или даже у большинства приматов. Все приматы соблюдают подобную иерархию доминирования. Разница состоит в том, что как только аграрное население увеличилось до сотен и тысяч, старейшине или группе старейшин стало сложнее поддерживать власть только за счет личной силы или силы своих союзов. В аграрном сообществе правящая власть могла установить личные отношения лишь с ограниченным количеством людей. Вместо того структура власти могла включать формализованные процедуры наделения властью путем голосования, наследования или религиозного ритуала. И чтобы распоряжения такой власти исполнялись, старейшине могла скоро потребоваться добровольная или оплачиваемая группа силовиков.

Такой ход подводит нас ко второму методу установления власти, нисходящему. В этом случае согласия сообщества не требуется, поскольку авторитет отдельного лица или совета подкрепляется угрозой насилия. К тому моменту, когда аграрные поселения начали строить оборонительные сооружения, у них, без сомнения, уже имелись ополчения или группы людей, способных осуществлять принуждение значительными силами. Такие отряды обычно использовались не только против внешнего врага, но и против членов общины, которые не подчиняются распоряжениям или не соглашаются с решениями, принятыми по спорам в сообществе. Силовики нуждались в дополнительных потоках энергии в качестве платы за свои усилия, поэтому им тоже не приходилось тратить все свое время на производство еды. Чтобы поддерживать этот цикл потоков энергии, старейшина всегда мог использовать силовиков для сбора дополнительной дани с окружающего населения. Такие действия обычно вводились поэтапно при внешнем соблюдении законности и согласия внутри деревни.

Не забывайте также, пожалуйста, что ранние аграрные общества не имели долгой истории формирования идеологических условий, подталкивающих нас к демократии. Например, наследование власти могло казаться им совершенно естественным. Переход от назначения правящей власти снизу вверх, демократического (или, по крайней мере, меритократического) способа, к наследственной аристократической сложившейся иерархии на самом деле мог произойти довольно быстро.

В этом смысле мы недалеко ушли от инстинктов наших предков-приматов, когда шимпанзе поддерживали наследственные союзы и потомство высокопоставленных членов группы наследовало связи и защиту, когда-то предоставленные их родителям. По существу, время, потребовавшееся на переход от восходящей передачи власти к нисходящей, может быть распределено неравномерно, все же сроки развития традиций лидерства (демократических, меритократических и наследственных) различались в разных общинах в зависимости от региона и культуры.

Приближение к «традиционной» истории

Какими бы неприятно знакомыми ни казались все эти властные махинации, нам следует помнить, что большинство людей в ту эпоху жили в небольших, сплоченных сельскохозяйственных общинах с довольно подходящими ценностями, включая крепкие семьи и добрососедское окружение. Похоже на то, как небольшие сообщества собирателей в целом были устойчивы и пригодны для жизни большинства их членов. И ровно так же сегодня в ваших сообществах есть составляющие, необходимые для здоровой и счастливой жизни, несмотря на угрозы и постыдные поступки большой политики. Жизнь в любое историческое время на самом деле такова, какой ее делаете вы.

Общие черты, объединяющие все периоды человеческой истории, уже существовали на этом этапе, потому что с функциональной точки зрения мы оставались одним и тем же человеческим животным на протяжении тысячелетий, более 315 000 лет. Наиболее примечательным аспектом периода «традиционной» истории последних пяти тысяч лет является то, насколько быстрым и «нетрадиционным» был темп изменений в течение этого периода, – и насколько явным оказался рост сложности в дальнейшем.