10

Объединение всего мира

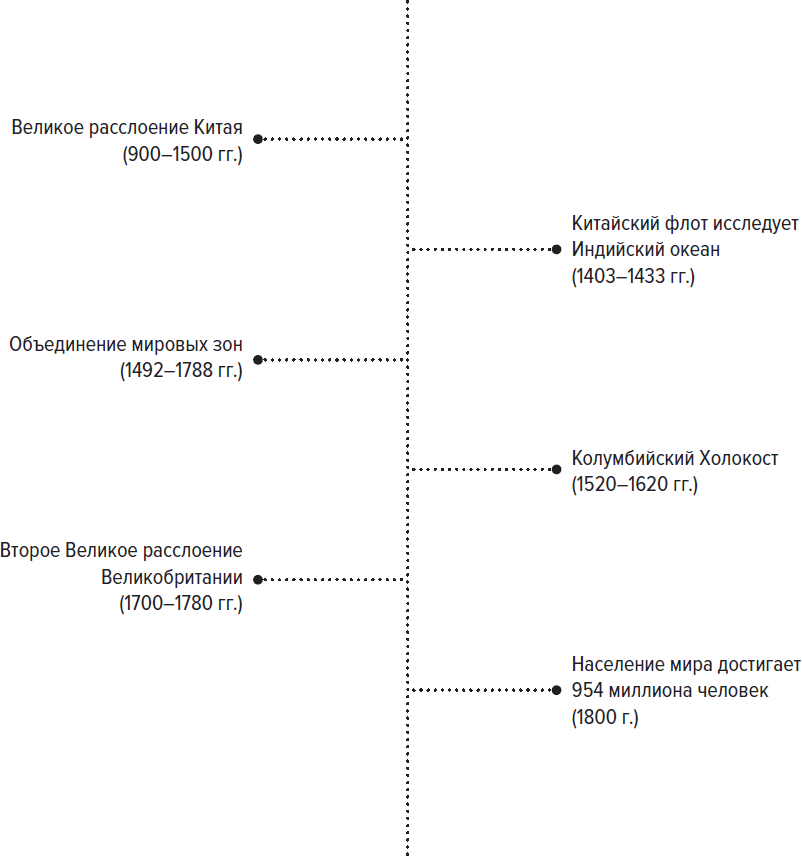

Афроевразийцы проникают в другие зоны мира В Китае вот-вот начнется промышленная революция • Афроевразийские болезни в длинной череде эпидемий убивают миллионы людей • Турки случайно вызывают следующий подъем сложности • Рабство сохраняется • Человечество ощущает издержки сложности.

К 1200 году население мира составляло приблизительно 400 миллионов человек, но не обходилось без сокращений и спадов долговременных циклов. Например, в самом начале нашей эры население мира насчитывало примерно 250 миллионов. Однако после упадка и краха Римской империи, китайской династии Хань и других многочисленных аграрных государств к 600 году нашей эры человечество на Земле сократилось до 200 миллионов. К 1200 году население мира восстановилось и значительно превзошло свой древний максимум.

Сухопутный и морской шелковые пути объединили Афроевразию в довольно прочную сеть коллективного обучения с общими идеями и изобретениями (и, что ужасно, общими болезнями). Остальные три мировые зоны – Северная и Южная Америка, Австралазия и Тихоокеанский регион – к этому времени еще не вошли в эту сеть, чтобы дополнительно стимулировать и ускорить коллективное обучение. Объединение мировых зон в единый мир коллективного обучения использует инновационную мощь всех людей на Земле и направит человечество к современности – со всем усложнением, которое она принесет.

Средневековые истоки глобализации

Аграрное государство получало основную часть дохода (то есть энергетических потоков) от сельского хозяйства. Землевладельцы владели долей выращенного урожая или собирали арендную плату, а центральные правительства взимали налоги и подати. Однако благодаря Великим торговым путям ситуация менялась. Купцы выручали все больше денег и увеличивали свое влияние. Итальянские торговые государства Венеция, Генуя и Флоренция стали самыми богатыми в Европе, несмотря на свои небольшие размеры. Торговцы пряностями и тамильские короли Цейлона и Южной Индии смогли добиться такой же динамики роста благосостояния, а оживленная международная торговля пряностями принесла растущее богатство и власть королевству Шривиджайя в Индонезии. Все эти небольшие государства получили огромные богатства за счет одной лишь торговли и во многом превзошли государства аналогичного размера, полагавшиеся только на налоговые поступления с земли.

В XI веке начало крестовых походов привело к более тесному контакту Европы с Ближним Востоком. Викинги время от времени совершали набеги в Северную Америку. В 1271 году Марко Поло отправился через Центральную Азию в рискованное путешествие в Китай, и, когда в 1300 году он опубликовал отчет о своем походе, европейское общество было потрясено уровнем богатства Восточной Азии, что усилило мотивацию европейских купцов вести там торговлю.

Существовала крайне веская причина для желания торговать непосредственно в Китае. Равного интереса вдоль Великого шелкового пути не было. Европа и Африка стремились получить доступ к азиатским рынкам, чтобы обладать тем, что не могли производить сами – шелка, специи, фарфор и тому подобное. Сменявшие друг друга мусульманские халифаты Ближнего Востока все еще зарабатывали немалые деньги, выступая посредниками в торговле китайскими товарами и индийскими специями, поскольку располагались вдоль единственного торгового пути на Восток (пока еще никому не удалось обогнуть мыс Доброй Надежды). Однако именно Китай производил самые востребованные товары в больших количествах и потому занимал доминирующее положение во всей мировой торговой сети. Подобно тому как современную глобализацию двигал вперед богатый и технологически развитый Запад, средневековые истоки глобализации обусловливались богатым и технологически развитым Китаем.

Первое Великое расслоение

Задолго до того, как Запад опередил остальной мир в экономическом и технологическом плане в XIX веке, Китай сделал то же самое столетиями ранее, причем в такой степени, что мог бы осуществить промышленную революцию. Это было полностью обусловлено коллективным обучением вследствие огромного количества потенциальных изобретателей – людей, которые могли создать новое за собственную жизнь. Чем крупнее популяция людей, тем больше шансов на это предоставляет каждое поколение.

Между 500 и 1100 годами с распространением поливного рисоводства в Южном Китае производительность отрасли резко возросла. Гектар традиционных сортов риса кормил вдвое больше людей, чем гектар пшеницы. Процесс ускорился в правление династии Сун (960–1276). Правительство Сун ввело в оборот высокоурожайный сорт риса из Вьетнама. Оно назначало «мастеров» из местных общин и распространяло новые методы ведения сельского хозяйства и знания о новых орудиях труда, удобрениях и методах ирригации. Правительство также установило налоговые льготы на вновь освоенные земли и предложило низкопроцентные кредиты для фермеров, чтобы они могли инвестировать в новое сельскохозяйственное оборудование и культуры. Китайское правительство распределило среди землевладельцев 3000 печатных экземпляров книги «Основы сельского хозяйства и шелководства» с целью повышения урожайности. Поливное рисоводство обеспечивало два-три урожая в год.

В течение 900-х и 1000-х годов при династии Сун популяционная емкость Китая увеличилась с 50–60 миллионов до 110–120 миллионов (почти половины населения мира) при рекордно высокой плотности проживания. Например, 5 миллионов человек занимались сельским хозяйством на площади 65 на 80 километров. К 1100 году население Китая составляло 30–40 % населения всего земного шара, в то время как в Европе жили 10–12 %.

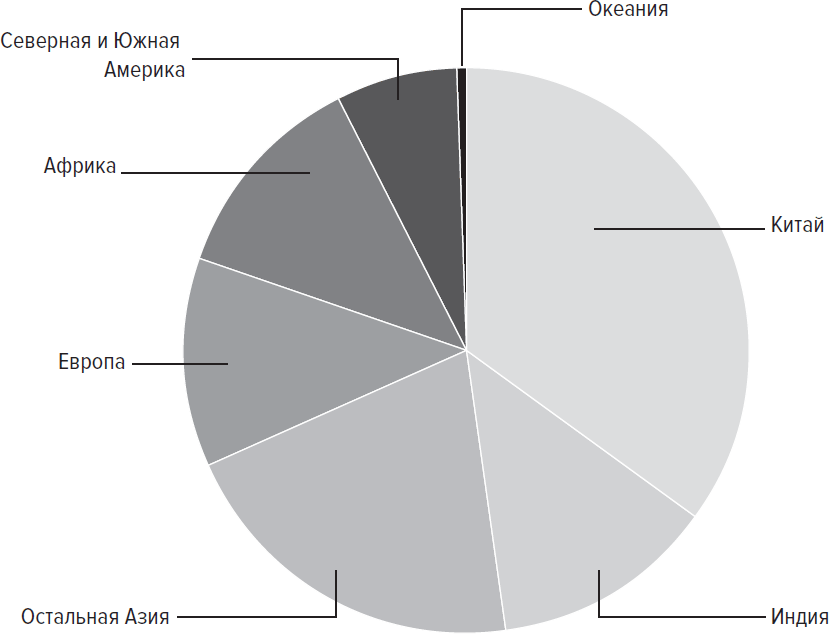

Распределение мирового расселения в 1100 году

©Alan Laver

Китайское коллективное обучение развивалось стремительными темпами. Например, при династии Сун значительно увеличились ежегодная чеканка и использование монет, и тогда китайцы придумали бумажные деньги. Они усовершенствовали технологии земледелия: чаще стали удобрять почву, вывели новые сорта злаковых культур, улучшили гидравлические и ирригационные технологии, а хозяйства начали специализироваться на конкретных культурах. При выплавке железа китайцы стали использовать уголь (такой же процесс производства железа стал топливом первых этапов индустриализации в Британии), и объем выработки вырос с 19 000 тонн в год при династии Тан (618–907) до 113 000 тонн при династии Сун. В правление династии Сун изобрели и начали использовать порох, первыми приступили к механизации текстильного производства.

Интересно поразмышлять о том, что стало бы с современной историей, если бы промышленная революция произошла в Китае.

Конечно, социополитическая история мира выглядела бы совершенно иначе: китайские корабли прибывали бы к берегам Америки и Австралии, возможно, с целью колонизации (и непредумышленно распространили бы смертельные афроевразийские болезни), и эпоха империализма принесла бы Европе не выгоды, а ущерб.

Черная смерть и долговременные циклы

Благодаря коллективному обучению, инновациям в сельском хозяйстве и открытию новых пространств для земледелия, население мира разрослось с 300 миллионов в 1100 году до 400 миллионов к 1200 году. Простые люди жили зажиточно, платили низкую арендную плату, получали достойные заработки, почти регулярно ели мясо и имели вполне крепкое по стандартам того времени здоровье. Аграрные цивилизации были довольно стабильными (по крайней мере, внутри себя) по сравнению с предыдущим и последующим периодами.

Однако рост населения начал опережать развитие сельского хозяйства. С 1200 по 1300 год население увеличилось только на 32 миллиона человек. Стало возникать демографическое напряжение. Уровень жизни крестьянства понизился: они ели меньше мяса, их заработки уменьшились, а арендная плата возросла, мелким фермерам приходилось продавать свою землю, а члены элиты, которых стало в несколько раз больше, создавали огромные поместья.

С 1315 по 1317 год в результате великого голода в Европе погибло около 15 % населения. Голод в Китае в 1333–1337 годах унес примерно столько же жизней. Простой народ беднел, и зависящие от людей доходы элиты сокращались, некоторые представители элиты даже обнищали. По всему миру дестабилизировалась политическая обстановка, увеличилось количество восстаний элиты, убийств по политическим мотивам и дворцовых переворотов.

Однако худшее только надвигалось – в виде подарка от Великого шелкового пути. Бубонная чума была чрезвычайно смертоносной болезнью. Ее вызывала бактерия чумная палочка (Yersinia pestis), переносчиком которой являлись блохи, а тех, в свою очередь, распространяли крысы. После укуса зараженной блохой у человека воспаляются и становятся болезненными при пальпации лимфатические узлы в паху. По мере проникновения бактерий в кровеносную систему человека жертвы чумы испытывают лихорадку, слабость, бред, головную боль, кровавую рвоту, отмирание мышечных тканей и внутренних органов, которые могут почернеть из-за гангрены. Смерть обычно наступает в течение семи-десяти дней. Уровень смертности от бубонной чумы – около 80 %. Если чумная палочка попадала в легкие человека, то смертность достигала 90–95 %; очень часто люди с легочной чумой умирали всего через два-три часа после заражения.

Торговые пути доставили Черную смерть на Восток и Запад. Отдельные вспышки заболевания происходили в Китае в 1340-х годах, а более тяжелая эпидемия охватила весь Китай в 1353–1354 годах. В результате сокращения населения, распрей среди элиты и коллапса управления в 1368 году последовало свержение династии Юань в пользу династии Мин. Чума и фаза депрессии сократили население Китая со 120–140 миллионов человек в 1200 году до 65 миллионов к 1393 году.

К 1335 году Черная смерть из Центральной Азии пришла в Персию, убив, по оценкам историков, 30–50 % населения, включая правителя государства Хулагуидов, которое доминировало в регионе после распада Монгольской империи в 1256–1259 годах. Смерть правителя привела к распаду ханства на несколько соперничающих царств. За 1338–1344 годы чума распространилась по торговым путям Золотой Орды к северу, собрав смертельную дань, по разным оценкам, в 30–70 % населения.

В 1344 году уже зараженная армия Золотой Орды осадила удерживаемый генуэзцами крымский торговый порт Кафа. Войска Золотой Орды уложили трупы умерших от чумы на катапульты и перебросили их за городские стены – это один из первых зарегистрированных случаев применения биологического оружия в истории человечества.

Чуме удалось проникнуть на борт генуэзских торговых судов и приступить к заражению Средиземноморья. Болезнь высадилась в порту Константинополя в 1347 году, затем прошла по суше через Анатолию и достигла Дамаска в 1348 году, где, по оценкам историков, умирало до 2000 человек в день. В том же году Черная смерть добралась до Египта, где от нее погибло около 50 % населения Каира. Вследствие мусульманской традиции совершать паломничество в Мекку в 1349 году чума появилась и в священных городах.

Еще в 1347 году генуэзские торговцы также побывали в Греции, Сицилии, Сардинии, Корсике и Марселе. В 1348 году торговые суда достигли Англии, Ирландии и Северной Франции. В 1349 году Черная смерть пронеслась по Южной Испании и добралась до самого Марокко. Зараженные корабли прибыли в норвежский Берген. Из Англии чума распространилась в Шотландию, из Норвегии – в Швецию и из Франции – в Священную Римскую империю в 1350 году. Польша и Россия пострадали в 1351 и 1353 годах. Только небольшое, живущее в холодных условиях население Финляндии было избавлено от этой напасти.

В 1300 году население Земли составляло 432 миллиона человек. К 1400 году из-за последствий голода и чумы, а также десятилетий отчаянной нестабильности, которые обычно следуют за депопуляцией, население мира сократилось до 350 миллионов человек.

Чумной доктор

©Paul Fürst, Copper engraving of Doctor Schnabel [i. e Dr. Beak], чумной доктор XVII века в Риме, иллюстрация сатирического макаронического (с большим количеством иностранных слов) стихотворения, примерно 1656 год, via Wikimedia Commons

Впрочем, удивительным побочным эффектом демографического коллапса является то, что жизнь простых людей снова становится вполне благополучной. Нехватка рабочей силы приносит повышение заработной платы; обилие земли, оставленной умершими, означает снижение арендной платы и устойчивость крестьянских хозяйств; а продовольствие дешевеет, потому что становится меньше покупателей. Крестьяне, по всей вероятности, даже обладали тем, что мы бы назвали «чистым доходом» на покупку некоторых предметов умеренной роскоши. Простой народ Афроевразии имел более высокие уровень жизни и реальную заработную плату, чем в любой другой период до промышленной революции.

Эпоха китайских открытий

После Черной смерти турки-османы перекрыли значительную часть сухопутной торговли по Великому шелковому пути. Разрушение сети обмена побудило исследователей на обеих оконечностях афроевразийского суперконтинента искать новые морские маршруты.

В 1403 году династия Мин начала строительство гигантского флота военных и торговых кораблей, который затмил все, что было в мире на тот момент. Китайский исследовательский флот состоял из 317 судов, некоторые из которых были около 120 метров высотой, с тремя-четырьмя палубами. Флот нес на борту крупную армию из 28 000 человек, чтобы, скажем так, придать вес торговым переговорам.

Начиная с 1405 года предпринимались разнообразные экспедиции. Китайский флот несколько раз совершал плавания вокруг Юго-Восточной Азии и в Индию. Китайцы ходили на юг и торговали в Индонезии, несколько раз высаживались в Аравии и Восточной Африке. Всего состоялось семь походов.

Последнее плавание закончилось в 1433 году, и флот вернулся домой. В это время Китай, уже могущественная империя со множеством природных ресурсов и роскошных товаров, обратился к изоляционизму. Если бы китайские экспедиции продолжились, есть основания полагать, что они в конечном итоге обогнули бы южную оконечность Африки и, наверное, даже установили прямую торговлю с Европой. Также не исключено, что китайцы продвинулись бы дальше на юг – от Индонезии до Австралии. Возможно, они смогли бы даже пройти Тихий океан и попали бы в Америку.

Эпоха европейских открытий

В XV веке европейские государства уже не могли получать такой доход от налогообложения сельского населения, как до эпидемии Черной смерти, поэтому к купцам и коммерции стали относиться более благосклонно. Однако турки-османы, стремясь завоевать Европу, перекрыли существенную часть торговли по Великому шелковому пути. Европейцы отступили на Запад.

К 1420-м годам португальцы и испанцы высадились на Канарах, Мадейре и Азорских островах и нанесли на карту значительную часть казавшегося бесконечным Африканского континента. В 1440–1450-х годах Португалия начала активную торговлю с империей Мали. Страна получила доступ к перцу, слоновой кости, золоту и африканским рабам. Бартоломеу Диаш достиг южной оконечности Африки в 1488 году. А уже в 1498 году Васко да Гама обогнул Африку, дошел до Индии и привез обратно груз пряностей. Обойдя враждебных османов, да Гама получил возможность купить свой груз за 5 % от суммы, в которую он обошелся бы ему при покупке в Восточном Средиземноморье.

Проблема с плаванием вокруг Африки заключается в том, что в районе экватора находится так называемый «пояс затишья», где ветры часто были слишком слабы для плавания под парусами и корабли нередко попадали в опасные штормы.

Поиски альтернативных маршрутов уже велись. В 1492 году Фердинанд Арагонский и Изабелла Кастильская снарядили экспедицию под руководством генуэзского исследователя Христофора Колумба (они едва ли знали, что подобное путешествие уже совершали викинги примерно 500 лет назад). Колумб отплыл из Кастилии в августе, взял курс на запад и в октябре достиг Багамских островов. Затем он добрался до Кубы и Гаити. Для коренного населения Колумб установил режим принудительного рабского труда, сексуального рабства и пыток за неповиновение; при этом население островов постепенно уничтожали европейские болезни. До самой смерти Колумб был уверен, что высадился в Азии.

В 1519 году испанская монархия поручила португальскому путешественнику Фердинанду Магеллану взять пять кораблей, отправиться к югу от Америки и войти в Тихий океан. Далее Магеллан пересек огромный океан и достиг Филиппин, где его убили в 1521 году. Только одному кораблю под командованием Хуана Себастьяна дель Кано удалось вернуться в Испанию в 1522 году. Экипаж этого корабля стал первым, кто совершил кругосветное путешествие.

В XVI веке начался бум европейских колониальных торговых предприятий в Азии и Америке. В них участвовали государства, частные инвесторы и авантюристы, жаждущие богатства. Испания Габсбургов контролировала торговые цепочки и приобретение колоний в нескольких самых богатых полезными ископаемыми районах Южной и Центральной Америки. Англия, Франция и Нидерланды тоже присоединились к колониальному проекту, несколько попыток захватить колонии совершила и Шотландия. Страны Центральной и Восточной Европы по большому счету упустили возможности эпохи Великих географических открытий из-за локальных войн и своего географического положения.

В 1519–1521 годах Эрнан Кортес возглавил несколько сотен испанских конкистадоров, вооруженных огнестрельным оружием и набором европейских болезней в походе против ацтеков. В результате высокой смертности от болезней и союза Кортеса с различными местными врагами ацтеков вся Мексика оказалась в руках испанцев всего за несколько лет. В 1532 году Франсиско Писарро провел аналогичную кампанию против империи инков, в чем ему тоже помогло огнестрельное оружие и ужасные последствия европейских болезней. Однако империя инков простиралась на обширной труднопроходимой местности, и испанцы полностью завоевали ее только в 1572 году, в результате долгой и изнурительной войны на уничтожение.

Работорговля

В странах Карибского бассейна и Южной Америки европейцы столкнулись с климатом, идеально подходящим для сахарных плантаций. Задача заключалась в том, чтобы найти достаточное количество рабочей силы для столь тяжелого труда. Европейцы из низших слоев населения проблему не решали. Заставить работать можно было только отправленных в Америку наемных слуг. Да и те быстро уходили после истечения договора, и в целом их количество оставалось недостаточным. Поначалу испанцы и португальцы пытались принудить к работе на плантациях коренных жителей Америки. Однако те прекрасно знали окрестности и часто сбегали обратно к своим сородичам. Остававшиеся часто умирали от афроевразийских болезней. Соответственно, португальцы прибегли к работорговле с африканскими правителями, которой занялись еще пятьдесят лет назад.

Рабство существовало с момента образования аграрных государств 5500 лет назад. Так было в Европе, Африке и Азии. Ацтеки и инки владели рабами, так же как китайцы, корейцы и индийцы. Из примерно 55 миллиардов человек, живших в аграрную эпоху, около 3–10 миллиардов, по всей вероятности, являлись рабами.

Европейцы знали, что такое рабство. Римляне владели обширными плантациями по всему Средиземноморью, где трудились миллионы рабов. Средние века размыли границы между рабством и крепостным правом, которое было немногим лучше (хотя, конечно, представляло собой некоторое усовершенствование). По сути дела, крепостничество являлось раннесредневековым вариантом прежней системы рабовладения. На востоке Россия отменила крепостное право только в 1861 году.

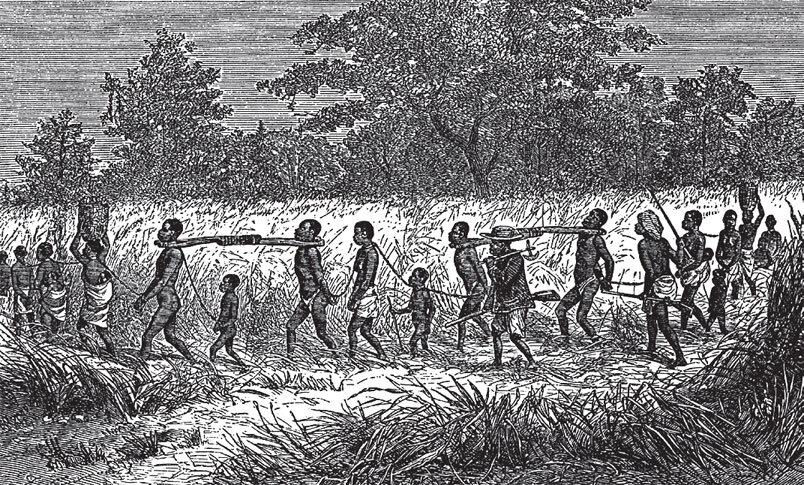

Торговля рабами в Африке

©Interfoto / Alamy

Королевства Западной Африки к XV веку уже несколько столетий участвовали в мусульманской работорговле, принудительно перевозя людей через Сахару. Спрос на африканских рабов возрос, поскольку с XI века число европейцев, захваченных в рабство мусульманами, постепенно сокращалось. Сами африканцы в основном получали своих рабов от народов, которых завоевали военным путем (хотя долги или рождение в семье рабов тоже были причинами рабства), и африканцы либо сами использовали их, либо продавали по торговым путям. Когда в 1440-х годах португальцы начали торговые отношения с африканскими правителями, работорговля распространилась и на них.

В ужасных условиях транспортировки через Атлантику от 10 до 20 % африканцев погибали. Марш-бросок на Восток через Сахару уносил 25–50 % проданных или плененных людей. В общей сложности на Запад через Атлантику за 400 лет перевезли 11–14 миллионов африканцев, и еще 10–17 миллионов за 1100 лет увели на Восток через Сахару. В среднем 5–15 % населения аграрных государств Африки были рабами.

В аграрных государствах рабство было нормой, его отсутствие – исключением. С точки зрения закованных в цепи людей по всему миру, это были ужасные 5000 лет.

На долю португальцев приходится 45 % всех перевезенных во время трансатлантической работорговли людей. В бывшую португальскую колонию Бразилию доставлялись 35 % всех африканских рабов – эта страна отменила рабство одной из последних, в 1888 году. Доля испанцев составляла примерно 15 % африканских рабов, большинство из которых везли в Южную Америку и в испанские владения на Карибских островах. Испанцы также весьма активно использовали рабский труд коренных американцев, в частности на разработках полезных ископаемых. Французы привезли 10 % африканских рабов в свои владения в Карибском бассейне, в основном для работы на плантациях. Голландцы сделали то же самое с 5 % общего числа африканских рабов.

В XVII и XVIII веках принудительный рабский труд применялся не только на сахарных плантациях, но и при выращивании табака (еще одного продукта, вызывающего сильное привыкание) и хлопка для изготовления текстиля. Рабский труд стал востребованным в хозяйствах южной части тринадцати колоний. Британцы ввезли 15 % от общего числа африканских рабов на свои карибские плантации и примерно 10 % в будущие Соединенные Штаты, что составило четверть всего объема работорговли.

В 1500-х годах европейцы превратили в рабов, по разным оценкам, 400 000–500 000 африканцев (1 % населения Африки). В 1600-х годах это число увеличилось до 1–1,5 миллиона человек (2,5 %). В 1700-х годах от 5 до 8 миллионов человек (10 % населения Африки) были куплены, связаны, погружены в немыслимых условиях на корабли и отправлены в Америку.

Именно ужасающие масштабы работорговли 1700-х годов в конце концов вызвали в Великобритании движение аболиционистов (противников работорговли). Тридцатилетняя общественная и парламентская кампания привела к отмене работорговли в Великобритании в 1807 году. Дальнейшие покупка и транспортировка людей стали незаконными. Британский флот активно включился в борьбу с перевозкой африканских рабов другими странами. Тем не менее оставшимся атлантическим рабовладельческим государствам удалось в 1800-х годах вывезти из Африки еще 3–4 миллиона рабов (4–5 % населения Африки). Британская империя сама отменила рабство в 1833 году, и постепенно в результате либо жестокой гражданской войны, либо кошмарной революции, либо мирного законодательства в последующие десятилетия остальные атлантические страны последовали ее примеру.

В самой Африке рабство сохранялось, особенно в северной части континента, где оно имело религиозное и этническое обоснование. В конце XIX века европейский империализм и европейская интервенция делали попытки искоренить рабство в самой Африке, но очень медленно и зачастую неэффективно. Колониальные власти если и шли по этому пути, то лишь вполсилы или вовсе старались затормозить процесс.

Даже сегодня, в постколониальную эпоху, рабство в Африке все еще остается проблемой. В современной Нигерии 700 000 человек, в Эфиопии 650 000, в Конго 500 000, а по всей Африке от 5 до 10 миллионов человек фактически живут в рабстве. За пределами Африки от 12 до 14 миллионов де-факто являются рабами в Индии, 2 миллиона в Пакистане и 3 миллиона в Китае. В настоящее время в мире насчитывается 47 миллионов рабов, что примерно равняется населению Испании.

Экологический империализм

Европейцы привезли в Америку и Австралазию всех своих одомашненных сельскохозяйственных животных, необходимых для поселений колонистов. Овец и крупный рогатый скот разводили в таких масштабах, что они быстро стали одними из самых распространенных млекопитающих во всех мировых зонах. В Америке к 1600 году насчитывалось 20 миллионов голов овец и крупного рогатого скота.

Когда люди пришли в Америку 12 000 лет назад, они охотились на американских лошадей, пока не истребили всех. Европейцы снова привезли на Американский континент лошадей. Часть завезенных лошадей попала к коренным жителям Америки. В результате образ жизни индейцев Великих Равнин радикально изменился. Многие племена отказались от аграрной культуры, существовавшей на Великих Равнинах на протяжении тысячелетий, и снова стали кочевниками-собирателями. До появления лошади коренные американцы накрывались шкурами животных и ползли по земле, чтобы подобраться поближе к стадам бизонов. Приблизившись, они пронзали животное копьем, прежде чем стадо начинало разбегаться. С появлением лошади коренные американцы могли догонять бизонов и бить их копьями во время преследования или же загонять на края оврагов. К XIX веку народы Великих Равнин считали лошадей важнейшим элементом своей культуры уже в течение 300 лет. Достаточно долго для того, чтобы в фольклоре коренных американцев говорилось, что лошадь всегда присутствовала в Америке и составляла часть их образа жизни.

Новый Свет в свою очередь обогатил Афроевразию растительными культурами. С точки зрения калорийности кукуруза превосходит пшеницу, а по урожайности на квадратный километр уступает только рису. Прекрасным примером может служить и картофель, который не только очень хорош с точки зрения пищевой ценности, но и по мере роста обогащает почву питательными веществами. Из кукурузы и картофеля также легче приготовить еду, чем из пшеницы или риса, и в этом еще одно их преимущество. Американский континент вдобавок подарил миру помидоры, ямс и тыквы, которые тоже очень урожайны. Там, где прижились американские культуры, способность европейцев прокормиться возросла на 20–30 %. В Китае в 1630-х годах население столкнулось с массовой нехваткой продовольствия, но внедрение американских культур предотвратило наступление нового масштабного голода вплоть до XIX века, и за это время население Китая выросло со 150 до 330 миллионов человек.

Распространение болезней нанесло огромный ущерб жителям Америки и Австралазии. К этому моменту в Афроевразии на протяжении тысячелетий проживало 90 % человеческой популяции. Большинство людей жили в густонаселенных аграрных государствах, где элементарная гигиена и знания о микробах практически отсутствовали. За сотни поколений население Афроевразии выработало генетическую устойчивость к болезням, а жители Америки и Австралии не имели подобной естественной устойчивости. Европейские колонисты принесли с собой оспу, тиф, холеру, корь, туберкулез, коклюш и разнообразные гриппы. Хотя эти болезни были смертельно опасны и для европейцев, воздействие на коренное население, не имевшее иммунитета, было гораздо страшнее.

Считается, что за период с 1500 по 1620 год афроевразийские болезни убили 90 % населения Северной и Южной Америки. В мире с населением 500–580 миллионов человек погибло около 50 миллионов – просто из-за появления европейцев на Американском континенте и всего за одно столетие. В 1620 году в Северной и Южной Америке оставалось всего 5 миллионов коренных американцев. Это было беспрецедентное истребление цивилизации, равного которому нет в истории человечества. Афроевразийские болезни продолжали выкашивать коренное население Америки на протяжении всего XIX и даже в XX веке.

В Австралии за 1788–1900 годы набор афроевразийских болезней сократил численность аборигенов Австралии по меньшей мере на 73,75 %. Большинство ученых сегодня сходятся во мнении, что до европейской колонизации численность населения составляла около 800 000 человек. В 1850 году население уже сократилось до 200 000 человек. В 1900 году аборигенов было всего 90 000. Учитывая расчеты Батлина, что расширение европейцами пахотных земель привело к голодной смерти максимум 100 000 аборигенов Австралии, и оценку Рейнольдса неучтенного числа аборигенов, погибших в конфликтах на пограничных территориях относительно зарегистрированных смертей европейцев, получается, что 73,75 % сокращения населения произошло от болезней, 12,5 % от голода и 2,5 % от насилия на пограничных территориях чуть более чем за столетие.

Представьте себе, если бы в течение одного столетия на Земле начали умирать люди, и из 8 миллиардов человек осталось всего 800 миллионов. Сократите численность населения вашей страны до 10 %, если вам так понятнее. Такой была цена объединения мировых зон. В то время как американские растения кормили Европу и Азию, способствуя увеличению количества их жителей, население Америки и Австралазии сокращалось с кошмарной скоростью. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, мне сложно осознать уровень опустошения и страданий, причиненных этим биологическим террором.

На пороге антропоцена

Вспомните путь сложности до этого момента. Огненные бури Большого взрыва и взрывающиеся звезды. Адская выплавка Земли. Кровавая эволюция видов. Склонность приматов к убийствам. Лишения и болезни аграрной эпохи. А теперь еще и биологическое оружие. Усложнение не является синонимом прогресса. Все наши сегодняшние удобства и комфорт достались нам такой страшной ценой, которую большинство людей даже не в состоянии вообразить.

Сложность существует во Вселенной, живущей по второму закону термодинамики. С каждым новым уровнем сложности приходит разрушение, и где есть сознание – есть и страдание. Ничто в нашей нынешней точке истории не было предопределено. Мы не шли обычным маршем к кондиционерам и айфонам. Это была борьба, слепая борьба. Она продолжается и сегодня, но с несколько большей предусмотрительностью.

Захватывающий сюжетный поворот заключается в том, что с каждым повышением сложности увеличивается вероятность окончательной победы над вторым законом термодинамики и колоссальными естественными ограничениями, которыми мы связаны на протяжении 13,8 миллиарда лет.