11

Антропоцен

Англичане начинают сжигать уголь, чтобы получить паровую энергию Массовое производство вызывает появление огромного количества научных и экономических инноваций • Остальной мир старается не отстать • Мир вступает в новую геологическую эпоху, известную как антропоцен

Промышленная революция – это новая выдающаяся ступень усложнения, ведущая нас к огромным переменам современности – независимо от того, обсуждаем ли мы взрыв новых технологий в духе кембрийского стиля, переворот в мышлении и теоретических взглядах или кардинальное изменение образа жизни каждого человека на планете. Не говоря уже о том, что промышленная революция открыла дверь в новую геологическую эпоху, антропоцен, где люди воздействуют на планету быстрее и радикальнее, чем любой другой вид за 3,8 миллиарда лет жизни на Земле. Антропоцен – это геологическая эпоха, следующая за голоценом (межледниковым периодом, начавшимся по завершении последнего ледникового периода). Термин образован от греческого слова anthropos, означающего «человек».

В настоящее время мы живем на беспрецедентном уровне сложности в истории известной нам Вселенной. С точки зрения структурной сложности единая глобальная система современности содержит беспрецедентное количество людей (7,9 миллиарда человек на момент написания книги), все из которых являются потенциальными новаторами в системе коллективного обучения. К тому же человеческие умы объединены почти мгновенной связью, транспортом и небывалым уровнем грамотности. Поддерживают систему знаний сложнейшие цепочки торговли, снабжения, законов и производства энергии, а также более широкое разделение труда, чем когда-либо прежде. С точки зрения энергетических потоков плотность свободной энергии общества увеличилась со среднего значения 100 000 эрг/г/с в аграрную эпоху до 500 000 эрг/г/с в индустриальном XIX веке и до 2 миллионов эрг/г/с в современных развитых обществах.

Второе Великое расслоение

Первым ключевым компонентом промышленной революции стало использование ископаемых видов топлива в промышленном производстве. К ископаемым видам топлива относятся уголь, нефть и газ. Они так называются потому, что фактически являются останками живых существ, которые погибли от 600 до 10 миллионов лет назад. Уголь образуется из гигантских деревьев, которые упали на землю 350 миллионов лет назад, были сжаты тектоническими движениями плит и образовали твердые толстые слои угля внутри пластов горных пород. При сжигании уголь высвобождает совокупную энергию миллиардов растений. Соответственно, при использовании в промышленном оборудовании ископаемое топливо значительно превосходит по энергоэффективности человеческий труд, труд животных и сжигание древесины. Уголь питал энергией промышленную революцию XVIII и XIX веков и до сих пор обеспечивает энергией значительную часть энергосистемы человечества.

Нефть аналогичным образом образуется из одноклеточных существ и некоторых многоклеточных организмов, умерших сотни миллионов лет назад и сжатых тектоническим давлением в нечто вроде суспензии. Газ является побочным продуктом процесса фоссилизации нефти, когда давление вытесняет остаточный газ изнутри организмов.

Промышленная революция началась в Великобритании в XVIII веке. Совершенствование парового двигателя в 1712–1775 годы, более быстрое по сравнению с ручным ткачеством производство текстиля на ткацких станках, выплавка более чистого железа в больших объемах – все эти достижения придали начальный импульс массовому производству. В 1750–1800 годах текстильная промышленность Великобритании добилась снижения цен на хлопковые ткани на 100 %. К 1820 году Великобритания стала ведущим в мире производителем железа и стали. Добыча угля с 1750 по 1870 год увеличилась на 600 %. Уже к 1800 году уровень британской обрабатывающей промышленности был в три раза выше, чем любого аграрного государства на Земле. Несмотря на небольшое население, Великобритания стала самой богатой страной на планете.

Сельское хозяйство больше не являлось для британского общества доминирующей сферой. К 1750 году примерно 50 % британской экономики составляли коммерческие предприятия. За период с 1750 по 1850 год численность крестьян сократилась с 60 до 30 % британского населения. В XIX веке укрепилось разделение труда: все больше инженеров, юристов, ученых и предпринимателей вносили вклад в коллективное обучение активнее, чем когда-либо прежде. Это породило дальнейший бурный рост новаций. Аналогичный процесс имел место во всех странах, вставших на путь индустриализации.

Лидерство Великобритании сохранялось примерно до 1880 года, когда она производила 23 % всех товаров мира, несмотря на то что была небольшой страной с точки зрения численности населения (приблизительно 2–2,5 % от населения мира в 1880 году). Для сравнения, в 1880 году в Китае проживало 30 % мирового населения, но страна производила только 12 % мировых промышленных товаров, а в 1800 году – около 33 % (примерно пропорционально численности населения при аграрной экономике).

Мир старается догнать Британию

Британцы начали индустриализацию минимум на несколько десятилетий раньше остального мира (в некоторых случаях даже на целое столетие). Великобритания смогла выстоять против Наполеона, его союзников и США в наполеоновских войнах и войне 1812 года, победила некогда могущественный Китай в Первой опиумной войне 1839–1842 годов и постепенно сформировала крупнейшую империю в истории человечества.

Поскольку преимущества индустриализации становились все более очевидными, другие страны тоже решили пойти по этому пути. В 1820–1830-х годах в Бельгии уже шла индустриализация. Франция начала индустриализацию в 1840-х годах, но с переменным успехом, достигнув только 8 % от общего объема мирового производства по сравнению с 23 % Великобритании в 1880 году. Позже им удалось наверстать упущенное. Если так можно выразиться. Пруссия приступила к индустриализации в 1850-х годах, а другие немецкие государства отставали, но после объединения в 1871 году с энтузиазмом занялись развитием собственной промышленности. Германия превзойдет Британию по промышленному потенциалу в 1910-х и 1920-х годах. Уровни промышленного потенциала и масштабность двух мировых войн – вовсе не случайное совпадение.

Соединенные Штаты стали первой державой, которая явно превзошла Британию по уровню промышленного производства. После окончания Гражданской войны в 1865 году Соединенные Штаты вложили средства в обустройство поселений на западе и тяжелую промышленность на севере, а также впустили в страну огромное количество иммигрантов. К 1880 году население США выросло до 50 миллионов человек, обогнав по численности Великобританию, и страна производила 15 % мировой промышленной продукции. К 1900 году в США жили уже 76 миллионов человек, а страна производила 25–30 % мирового продукта. Британия осталась позади, а превосходство США в дальнейшем будет только расти.

Современные составляющие статуса сверхдержавы были очевидны: иметь максимально возможную численность населения при полноценно развитой промышленности. Именно поэтому державы с населением 1,5 миллиарда человек сегодня доминируют над остальными 6,5 миллиарда, а такие страны, как Китай и Индия, продолжают целеустремленно заниматься развитием промышленности. Представьте, если бы 1,4 миллиарда китайцев имели сегодня такой же уровень индустриализации, как 330 миллионов американцев.

За пределами Запада было два передовых индустриальных государства, стремившихся сравнять счет и сохранить видное место на мировой арене. Россия стремилась развивать промышленность в XIX веке, но в 1900 году только 5 % населения являлись промышленными рабочими, а доля России в общем мировом производстве составляла всего 8,9 %, несмотря на то что в стране жили 136 миллионов человек. Потребуется Первая мировая война, расцвет Советского Союза и кровавые репрессии Сталина, чтобы нарастить темп индустриализации – и даже тогда доля России в мировом товарном производстве увеличилась лишь минимально.

Япония в некотором смысле развивалась успешнее. Японцы вступили в период быстрой модернизации и индустриализации после реставрации Мэйдзи в 1868 году. Центральное правительство пригласило в страну западных экспертов, разработало конституцию западного типа и щедро субсидировало все начинания в фабричном производстве. Таким образом, за полвека Япония превратилась из феодального общества в современное. В стране было довольно большое население, с которым можно было создать крупную промышленную экономику. Тем не менее в 1900 году на Японию приходилось всего 2,5 % объема мирового промышленного производства, и этот показатель существенно не вырос вплоть до окончания Второй мировой войны. После 1945 года японское «экономическое чудо» позволило ее многочисленному промышленно развитому населению невероятно разбогатеть, и сегодня страна по-прежнему занимает третье место в мире после Соединенных Штатов и Китая.

Объединение мировых зон, энергия ископаемого топлива, дисбаланс в торговле и научном прогрессе позволили создать более крупные империи, чем когда-либо прежде, и контролировать огромные территории и большинство населения мира относительно небольшими вооруженными силами европейцев, американцев и японцев. К 1914 году около 85 % поверхности земли оказалось под иностранным имперским контролем.

Две мировые войны и десятки революций не слишком изменили этот дисбаланс. Соединенные Штаты и Советский Союз обладали огромной имперской властью и использовали ее (прямо и косвенно) во время холодной войны. С 1989 года на мировой арене доминировали США. В настоящее время Китай расширяет свое влияние в Азии, Африке, Европе, Австралазии, Северной и Южной Америке. Даже французы сохраняют обойденное вниманием, но значительное имперское влияние в Западной Африке. Основная часть стран мира по-прежнему остается под контролем немногих. Тому, кто считает, будто эпоха империй закончилась в середине XX века, следует присмотреться. Империями просто руководят менее открыто и с несколько усовершенствованным информационным сопровождением.

Великое ускорение

С 1870 по 1914 год среднегодовые темпы роста мирового экспорта составляли 3,4 %, а среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения – 1,3 %. В катастрофический период двух мировых войн с 1914 по 1945 год среднегодовые темпы роста экспорта сократились до 0,9 %, а среднегодовые темпы роста ВВП на душу населения – до 0,91 %. Впоследствии атомная бомба сделала войны между великими державами слишком затратными. По мягкой иронии судьбы в результате создания самого разрушительного оружия в мировой истории период с 1945 года стал одним из самых «мирных» (относительно) в истории, по крайней мере на протяжении последних 5500 лет. Возможно, и гораздо дольше, если учесть стычки и набеги в раннеаграрных обществах, а также 10-процентный уровень убийств в сообществах собирателей, уходящий корнями в период 315 000 лет назад и появление Homo sapiens.

Соответственно, период с 1945 года по настоящее время ознаменовался небывалым ростом с точки зрения экспорта, ВВП, населения и сложности. Этот период назвали «великим ускорением». С 1945 по 2020 год среднегодовые темпы роста экспорта составили 6 %, а темпы роста мирового ВВП – в среднем 3 %. Осмыслите это. Подавляющую часть «мышиной возни» в области усложнения человек совершил за последние семьдесят лет, в пределах памяти некоторых еще живых людей.

На сегодня США по-прежнему занимают лидирующее положение, имея население около 330 миллионов человек и производя примерно 25 % мирового ВВП. Китай на сегодня имеет 16 % мирового ВВП, и его население примерно в 1,4 миллиарда человек продолжает индустриализацию. Из следующих по величине экономик Япония составляет 5,8 %, а Германия – 4,3 %. Гораздо более многочисленное население России, напротив, дает лишь 1,8 % мирового ВВП. Совокупный ВВП Соединенного Королевства, Австралии, Канады и Новой Зеландии составляет 6,8 % от мирового, что может представлять интерес, если они объединятся на основе КАНЗУК вследствие Брекзита. Индия имеет большое население – 1,35 млрд человек, но в настоящее время производит только 3,3 % мирового ВВП, поскольку отстает от Китая в индустриализации. Что касается Китая и Индии, то рост их ВВП на самом деле является просто корректировкой положения пропорционально их доле в мировом населении, преодолением второго Великого расслоения XIX века. Конечно, при условии, что такое огромное население не станет препятствием для дальнейшего экономического роста в обозримом будущем.

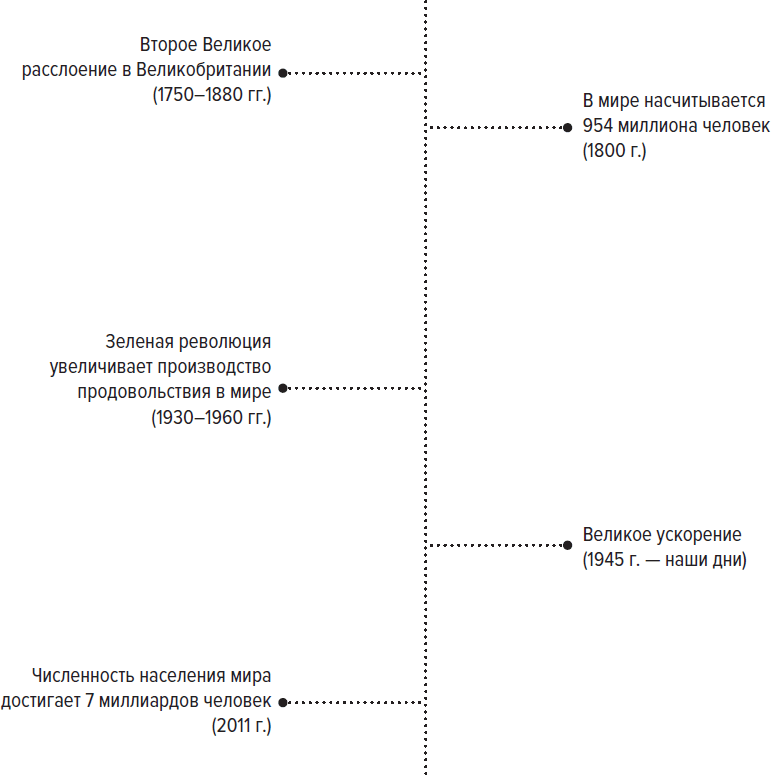

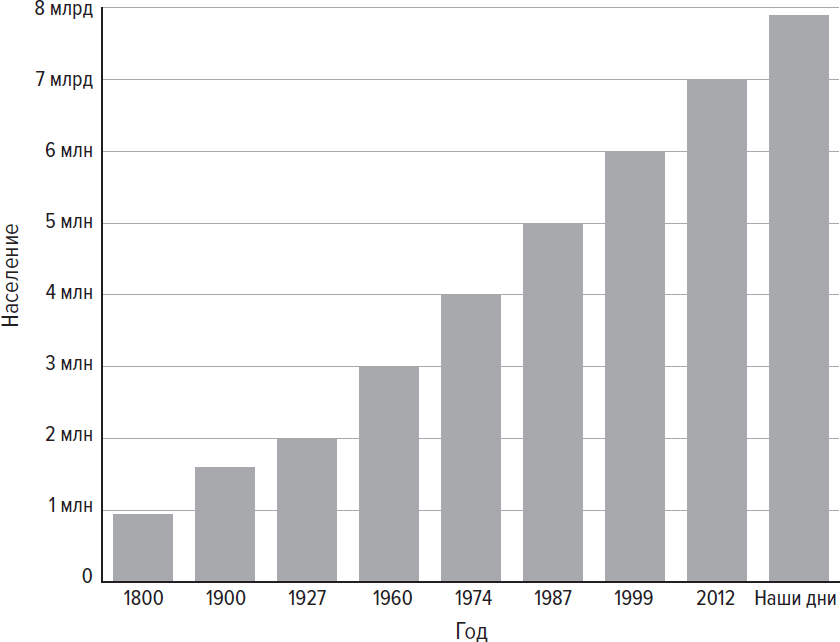

В глобальном масштабе население Земли увеличилось с 2,5 миллиарда человек в 1945 году до 7,9 миллиарда человек сегодня (хотя к тому времени, когда большинство из вас будет читать эту книгу, оно, вероятно, достигнет 8 миллиардов). Для того чтобы население мира преодолело отметку в первый миллиард, потребовалось 315 000 лет, до двух миллиардов – 100 лет, а следующие миллиарды прибавлялись каждые несколько десятилетий. Зеленая революция 1930–1960 годов породила ряд высокоэффективных химических удобрений, пестицидов и генномодифицированных зерновых и риса, повысив глобальную производительность. Если в XIX веке, в начале и середине XX века такие регионы, как Индия и Китай, переживали чудовищный голод, то после Зеленой революции их население резко выросло и теперь исчисляется миллиардами.

Объем мирового ВВП в 1914 году составлял 2,7 триллиона долларов США; в 1997 году – 33,7 триллиона долларов США; 63 триллиона долларов США в 2008 году и на момент написания этой книги достиг 87 триллионов долларов США. Что касается производства продуктов питания, то общий объем производства зерна увеличился с 400 миллионов тонн в 1900 году до 2 с лишним миллиардов тонн в настоящее время. Количество орошаемых земель увеличилось с 63 миллионов гектаров в 1900 году до 94 миллионов гектаров в 1950 году и 260 миллионов гектаров в настоящее время.

За очень короткий промежуток времени в мире появилось больше людей, производящих больше товаров, чем когда-либо за все 315 000 лет истории человечества. Люди работают в глобальной системе, которая сложнее любой другой за последние 13,8 миллиарда лет. Сейчас мы живем в обществе из 7,9 миллиарда потенциальных изобретателей, в сети мгновенной связи электронной почты и интернета. Это сулит ускорение коллективного обучения в будущем, особенно по мере того, как будут создаваться все новые возможности для образования и карьеры жителей стран с развивающейся экономикой.

Рост населения в антропоцене

©Alan Laver

Антропоцен

По ряду показателей человек сегодня является ведущей экологической и геологической силой на Земле. Со времен великого насыщения кислородом 3–2,5 миллиарда лет назад биологические организмы не оказывали столь глубокого влияния на эволюцию Земли.

Ведутся споры о том, когда действительно начинается антропоцен. Некоторые относят его к появлению сельского хозяйства 12 000 лет назад, когда масштабные вырубки лесов для расчистки земли под пахотные поля, возможно, уже привели к увеличению выбросов углерода и когда люди начали преобразовывать местность, одомашнивать и разводить миллионы и миллионы новых видов животных. Большинство сторонников теории антропоцена не считают эти изменения достаточно значительными, чтобы обозначать совершенно новую геологическую эпоху. Некоторые берут за отправную точку антропоцена начало промышленной революции приблизительно в 1750–1800-е годы, поскольку увеличение выбросов углерода и новые технологии сыграли более значительную роль в изменении окружающей среды, чем что-либо прежде. Остальные все же относят начало антропоцена к Великому ускорению, так как основной рост численности населения произошел после 1945 года и из-за создания ядерного оружия, повлиявшего на атомные часы радиоактивного распада по всему миру.

Относительно одних только ежегодных темпов вымирания на Земле можно отметить, что от последствий деятельности людей отдельные виды исчезают так же быстро, как в любом из пяти массовых вымираний, произошедших за последние 550 миллионов лет. Этот факт заставляет некоторых говорить, что люди являются причиной шестого массового вымирания в антропоцене. Кроме того, с 1900 года потребление человеком пресной воды увеличилось в десять раз, что может угрожать полным пересыханием водоносных горизонтов Земли, от которых зависит жизнь как человека, так и других организмов. Мы поставили под угрозу 70 % коралловых рифов мира. За последние семьдесят лет мы увеличили содержание углекислого газа в атмосфере до показателя более 400 частиц на миллион, что выше, чем когда-либо за последние 3 миллиона лет. Многие из этих факторов, судя по всему, оказывают огромное влияние на систему Земли, и ничего хорошего это не сулит.

Что касается изменения климата, то с начала промышленной революции средняя глобальная температура повысилась примерно на 1 °C и приближается к средней температуре средневекового теплого периода тысячу лет назад. Если произойдет повышение средней глобальной температуры более чем на 4 °C, возникнет риск таяния скоплений замороженного метана в океанах и в Сибири, что создаст парниковый эффект, который может привести к повышению температуры на 5–6 °C. В долгосрочной перспективе такое потепление может сократить пахотные земли, вызвать нехватку продовольствия для людей, еще значительнее уменьшить биоразнообразие и затопить многие густонаселенные регионы в результате повышения уровня моря.

Еще одной проблемой антропоцена является огромный рост человеческой популяции. К счастью, индустриализация, похоже, замедляет рост населения и в развитых, и в развивающихся экономиках. Тем не менее население планеты решительно движется к 9 миллиардам человек к 2050 году, и к 10–13 миллиардам к 2100 году. При этом большая часть прироста населения происходит в самых бедных и наименее приспособленных к решению проблемы перенаселения регионах мира – в первую очередь в странах Африки южнее Сахары. В связи с этим возникает множество проблем. Либо мы замедлим рост населения путем быстрой индустриализации, либо мы не будем развиваться (желаю удачи в убеждении Африки, Индии и Китая). Мы подвергаемся риску столкнуться с Мальтузианской ловушкой в регионах, уже находящихся на грани кризиса. Уже сейчас 65 % нынешних глобальных выбросов производят развивающиеся страны. Единственным долгосрочным решением проблемы, похоже, являются такие технологии, как водородная энергетика, которые дадут миру дешевые источники энергии, сравнительно мало влияющие на окружающую среду, чтобы бедные страны мира могли бы осуществлять индустриализацию и повышать уровень жизни без риска глобального потепления.

В целом совершенно неудивительно, что за бурным ростом после достижения новой ступени сложности следует период напряжения. Так произошло вскоре после появления сельского хозяйства. Мы еще только вступили в антропоцен – этого недостаточно, чтобы испытать серьезный стресс. На каждом этапе эволюционной истории виды истощали свою среду обитания и оказывались вынужденными конкурировать за ресурсы и потоки энергии, адаптируясь к обстоятельствам. В конечном счете сложность поглощает энергетические потоки Вселенной, пока энергия не закончится, а сама сложность не погибнет.

Вопрос для человечества в антропоцене заключается в том, сможем ли мы вовремя внедрить инновации, чтобы избежать очередного кризиса емкости экологической системы и периода страшного упадка и растущей смертности; поднимемся ли мы в этом золотом веке на еще большую высоту или впадем в железный век войны, новые темные века уничтожения.

Этот вопрос подводит нас к обсуждению будущего в последней части нашей книги относительно следующих нескольких столетий, нескольких миллионов и триллионов лет жизни Вселенной.