5

Бурное развитие и вымирание

В океанах множатся многоклеточные организмы Развиваются глаза, позвоночник и мозг • Растения, потом насекомые, затем позвоночные постепенно решаются выйти на сушу • За вымираниями следует быстрая эволюция, порождающая удивительные и необычные виды • Сложность стабилизируется дарвиновскими циклами схваток «клыков и когтей»

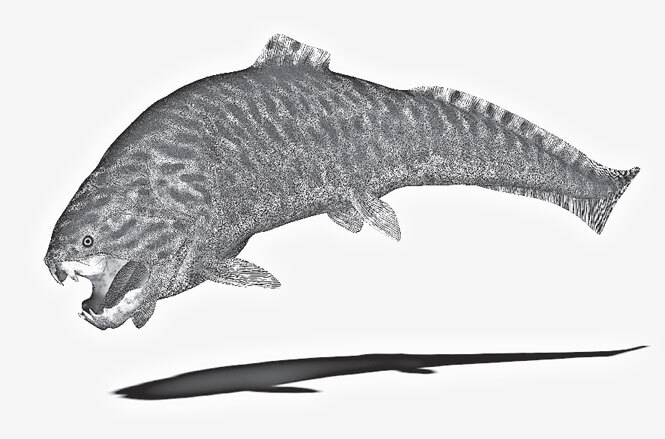

Теперь мы подходим к более традиционному видению эволюции: «природа, красная от клыков и когтей», где многоклеточные организмы развиваются и сражаются за выживание. Этот этап характеризуется небывалым уровнем усложнения. Если предыдущие изменения в нашей истории от Большого взрыва до этого момента занимали миллиарды или сотни миллионов лет, то эволюционные изменения будут происходить несоизмеримо быстрее. Растущая скорость изменений – побочный эффект усложнения, влекущий более серьезное воздействие на окружающую среду. В этом смысле последние 635 миллионов лет на самом деле были очень насыщены событиями…

Период времени с 635 до 66 миллионов лет назад характеризуется прежде всего последовательностью эпизодов бурного развития и вымирания. Всплеск эволюционного развития – это либо революционное достижение совершенно новых свойств, открывающих тысячи новых ниш в окружающей среде, либо быстрое заполнение старых ниш, опустевших после катастрофических событий, в результате которых вымерла значительная часть видов на Земле. Каждый раз, когда происходили подобные явления, мы наблюдаем появление нового.

Однако важно отметить, что ничего не было предопределено. Мы вполне могли никогда не появиться. Всему эксперименту с жизнью на Земле мог положить конец единственный удачно направленный астероид сотни миллионов лет назад. Когда я думаю о сотнях миллионов лет эволюции, когда что-то могло пойти иначе, или тысячах человеческих прародителей, которые не выжили, или складываю все эти вероятности, учитывая, что одно семя из миллиардов дало жизнь, тот факт, что я вообще существую в этой Вселенной, представляется мне большой удачей.

Дарвиновский мир, по определению, жесток. Вымирание является необходимым компонентом эволюции. Для того чтобы полезные черты организма были «выбраны» естественным отбором, множество других конкурирующих организмов должны прекратить существовать. В окружающей среде существует не так уж много места и ресурсов. 99,9 % всех когда-либо существовавших видов вымерли. «Естественный отбор» не совсем точный термин: природа не столько активно выбирает, сколько ликвидирует.

Мы – те, кто выжил.

Эдиакарский период (635–541 миллион лет назад)

После отступления последнего оледенения Земли уровень кислорода в атмосфере снизился благодаря вулканам, выбрасывающим CO2. В результате климат резко потеплел. В океанах зародилась первая многоклеточная жизнь. На суше пока не было ни малейшего признака многоклеточных организмов: земля оставалась такой же бесплодной и каменистой, как поверхность Марса.

Окаменелости эдиакарского периода отыскать сложно, потому что большинство организмов было мягкотелыми, они еще не развили карбонатные (из соли кальция и угольной кислоты, CaCО3) раковины и кости, которые появятся только в кембрии. Первые многоклеточные организмы были скромной и даже неуклюжей пробой по формированию нового вида живого. Естественному отбору еще не приходилось работать над подобными структурами. В результате они выглядят весьма нелепыми и мало напоминают последующие организмы.

Например, в царстве животных (Animalia) были существа, классифицируемые как эдиакара (Ediacara) – странные студенистые структуры, которые выглядят чем-то средним между кораллом и медузой. Также существовали аркаруа (Arkarua) – необычные диски, похожие на лоскутное одеяло, сидящие на дне океана. Учитывая явное отсутствие у них рта и анального отверстия, они, скорее всего, поглощали пищу через кожу и таким же образом выводили отходы. Еще были птеридиниумы (Pteridinium), напоминающие примитивного червя, и чарнии (Charnia), похожие на длинный морской папоротник. Почти вся эдиакарская фауна не имела средств передвижения, хотя некоторые из них, возможно, дрейфовали по дну океана и паслись в поисках подходящей пищи. Это было пугающее своей таинственностью время. Наверное, эдиакарский период очень понравился бы Лавкрафту.

Эдиакарская сприггина

©Nicolas Primola / Shutterstock

Кембрийский период (541–485 миллионов лет назад)

Кембрийский взрыв был временем стремительной эволюции, когда многоклеточные виды заняли новые экологические ниши. Этот процесс начался 541 миллион лет назад и продолжался примерно 15 миллионов лет. Обнаружены многочисленные окаменелости этого периода благодаря развитию твердых наружных скелетов и раковин. Это были членистоногие – предки крабов, омаров, насекомых, паукообразных и так далее. Для одних это мерзость, для других – самое дорогое блюдо в ресторанном меню.

Появился глаз. Поначалу это был примитивный сенсорный инструмент, при помощи которого животные определяли изменения в освещении и движении. Новшество прижилось, поэтому мы видим глаза у всех живых существ, даже если появившиеся позже виды не испытывали в них особой нужды, как, например, летучие мыши, барсуки и глубоководные рыбы. Глаза развивались по-разному. К примеру, у многих моллюсков они расположены вдоль тела, а не по центру в той части тела, которую мы распознаем как голову. Глаза муравьев и пауков тоже совсем не похожи на наши. Даже у таких близкородственных видов, как человек и собака, зрительные возможности различаются.

Самым успешным отрядом членистоногих были различные виды трилобитов. В кембрийском периоде размеры трилобитов варьировались от 5 до 35 сантиметров, питались они самыми разными организмами – от бактерий и растительности до других животных. Иногда трилобиты собирались вместе сотнями и тысячами. Трилобиты продолжали развиваться и просуществовали до пермского вымирания 252 миллиона лет назад.

Хордовые (наши предки) имели несколько более скромный старт. Первые из них появились 530 миллионов лет назад. Они возникли в виде пикайи (Pikaia glacilens), похожей на червя и плававшей как угорь. Пикайя имела всего несколько сантиметров в длину. Вдоль ее тела проходил стержень из хряща – примитивный позвоночник. Так выглядел предок позвоночных. Благодаря способу плавания один конец особи всегда был обращен вперед, навстречу пище и опасности. В результате началась цефализация – процесс, в ходе которого органы чувств все больше смещаются в одну часть тела: нервы стали прокладывать себе путь вдоль хряща к тому концу тела, который мы сейчас считаем головой. Таковы первые детские шаги эволюции мозга. Тенденция цефализации продолжилась 525 миллионов лет назад с появлением хайкоуихтиса (Haikouichthys), одной из первых идентифицируемых кембрийских бесчелюстных «рыб».

Трилобит

©Sebastian Kaulitzki / Alamy

Другим новшеством кембрийской эпохи стало хищничество. Аномалокарис (Anomalocaris), живший примерно 515–520 миллионов лет назад, был злобным членистоногим длиной около метра (превосходя размерами большинство других кембрийских форм жизни). Он имел бронированный внешний скелет, а спереди у него было два массивных цепких шипастых когтя. С их помощью аномалокарис захватывал беспечную добычу в океанах, насаживал ее на шипы, а затем подносил к своему обращенному вниз рту, чтобы съесть. Забавно, что название Anomalocaris происходит от неточно переведенного латинского слова, означающего «диковинная креветка» или «диковинный морской краб».

Во многих отношениях хищничество – это просто неизбежное эволюционное расширение энергетических потоков в природе. Если вы можете питаться солнечной энергией, химическими веществами, растениями или мертвыми органическими остатками (как это делают грибы), почему вы не можете эволюционировать, чтобы питаться многоклеточными существами, которые едят все это? Причина, по которой накалывание и пожирание аномалокариса выглядит для людей отвратительным, состоит в том, что мы инстинктивно стремимся избежать того, чтобы съели нас самих. Процессы получения энергии, которые мы предпочитаем считать либо безобидными, либо отвратительными, определяются субъективно, формируются нашими эволюционными инстинктами и взглядами. Эта субъективность несколько усложняет этические споры между всеядными людьми и вегетарианцами, а также нашу позицию по поводу природной жестокости дарвиновского мира.

Аномалокарис

©Liliya Butenko / Shutterstock

Хищничество положило начало эволюционной гонке вооружений. В ответ на появление таких хищников, как аномалокарис, некоторые виды трилобитов стали наращивать шипы на своих наружных скелетах, чтобы помешать себя съесть. Другие виды трилобитов для самозащиты научились сворачиваться в клубок. У третьих появились маскировочные средства и возможности быстрее передвигаться, чтобы избежать обнаружения и нападения. Четвертые трилобиты стали питаться червями, медузами и другими незащищенными живыми существами – и сами превращались в хищников. Эволюционная гонка вооружений между хищником и жертвой продолжается по сей день.

Ордовикский период (485–444 миллиона лет назад)

В ордовикский период атмосфера Земли содержала в десять раз больше углекислого газа (СО2), чем сегодня. Средняя температура океана в начале этого периода была где-то между температурой теплой и горячей ванны (35–40 °C). К моменту 460 миллионов лет назад моря остыли до средней температуры 25–30 °C, то есть все равно оставались теплыми, примерно как тропические воды в наше время.

Появились первые предки осьминогов и морских звезд. В теплых водах образовались коралловые рифы. Размножились предки устриц, моллюсков и морских улиток. Появились первые морские скорпионы. Некоторые из них были размером с современных скорпионов, другие – длиной с голень человека. В целом по сравнению с кембрием количество морских видов в ордовикский период увеличилось в четыре раза.

Кроме того, во время ордовика первые многоклеточные организмы начали выходить на сушу. Это были растения. Возникнув как очень простые водоросли в прибрежных водах и реках, некоторые из них превратились в маленькие, похожие на траву структуры высотой не более 10 сантиметров. Растения также вступили в симбиоз с грибами, которые снабжали их минералами. Грибы прикреплялись к корням растений.

Впервые со времен «Земли – снежного кома» над планетой нависла угроза массового вымирания. Вследствие жизнедеятельности наземных растений уровень кислорода на Земле снова начал расти и вызвал период охлаждения, ставший причиной гибели тепловодных видов. Однако похолодание было недолгим: CO2 быстро достиг прежнего уровня в атмосфере, нагревая мир и убивая виды, которые эволюционировали, чтобы приспособиться к более холодным условиям.

В общей сложности погибло 70 % морских организмов. Их ниши освободились для тех, кто выжил, чтобы эволюционировать и заполнить их.

Силурийский период (444–420 миллионов лет назад)

Растения продолжали продвигаться по суше, образуя небольшие кустарники и мхи. Планета по-прежнему оставалась преимущественно каменистой, лишь кое-где вблизи источников воды встречались карликовые леса.

Грибы развивались на суше быстрее. Некоторые из них вырастали до нескольких метров в высоту. Тогда как корни растений были примитивными и еще не могли пробиться в скалистую поверхность Земли, грибы буквально вгрызались в камни и процветали в течение этого периода.

В морях у некоторых рыб развились челюсти и более сочлененный позвоночник. Челюстные рыбы вскоре обеспечили появление первых акул. Эволюционная гонка вооружений продолжилась, поскольку другие рыбы развивали скорость рефлексов и более сложный мозг.

Челюстная рыба силурийского периода

©Gwen Shockey / Science Photo Library

В силурийском периоде на сушу вышли членистоногие (насекомые, омары и прочие). Вытесненные из морей давлением ордовикского вымирания, первые наземные членистоногие нашли пищевой ресурс и в погибших, и в живых растениях. Например, 428 миллионов лет назад жили пневмодезмы (Pneumodesmus). Эти древние многоножки длиной около сантиметра питались мертвым растительным материалом. Вскоре после насекомых-вегетарианцев появились членистоногие хищники, в первую очередь первые паукообразные.

Уровень кислорода в силурийский период сохранялся довольно низким, в среднем около 15 %, поэтому эти хищники оставались совсем маленькими, всего несколько сантиметров. Силурийский период был миром крошечных насекомых и крошечных растений в царстве, где доминировали грибы. Довольно непривлекательное зрелище.

Девонский период (420–358 миллионов лет назад)

Мир был умеренным, полярных льдов, по всей видимости, практически или вовсе не было. Почти всю сушу занимали изобильные тропики, за исключением формирующихся на экваторе пустынь.

Грибы начали образовывать кучи и холмы высотой до 10 метров, создавая все больше мягкой почвы, в которой могли укореняться растения. Соответственно, папоротники и мхи в изобилии распространились по руслам рек, и Земля окончательно приобрела ярко-зеленый цвет.

410 миллионов лет назад некоторым растениям удавалось вырасти до 14 метров в высоту, а 380 миллионов лет назад у отдельных видов растений появилась древесина для укрепления стеблей, поэтому они получили возможность поддерживать себя на такой значительной высоте и расти даже выше, конкурируя за солнечный свет. Таким образом появились первые настоящие леса.

Девонский хищный дунклеостей

©Friedrich Saurer / Science Photo Library

В океанах наблюдалось огромное разнообразие видов. Рыбы стали вырастать крупнее и мощнее, некоторые достигали в длину 3–7 метров. У них появились лучевые и лопастные плавники и более сложные структуры тела. Развелось множество акул. Морские скорпионы увеличились в длину до 2,5 метра.

Пауки начали развивать способность плести паутину, чтобы ловить добычу. Появившиеся в это время летающие членистоногие стали использовать преимущества своей подвижности. Мир зажужжал.

Самым значительным изменением девонского периода было пришествие на сушу четвероногих (Tetrapoda). Наши предки! 380 миллионов лет назад эволюция привела к появлению первых двоякодышащих рыб. Они имели отверстие в верхней части головы, расположенное под таким углом, чтобы воздух мог поступать в примитивные легкие. У первых двоякодышащих рыб были сильные передние плавники, с помощью которых они могли передвигаться по дну мелководья в поисках пищи. Постепенно этот порыв развился в способность двигаться по отмелям. 375 миллионов лет назад существо тиктаалик (Tiktaalik roseae) дышало воздухом и имело сильные передние и задние плавники, а также примитивные тазобедренные суставы, помогавшие передвигаться.

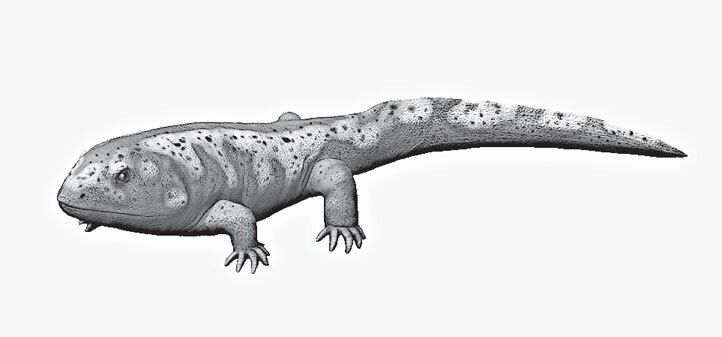

370 миллионов лет назад дело дошло до стволовых четвероногих, таких как ихтиостега (Ichthyostega). Эта первая протоамфибия 1–1,5 метра в длину обитала в неглубоких болотах. Отверстие в черепе ее предков превратилось в ноздри. Она имела четыре характерные конечности и пять пальцев ранних четвероногих. Такое же количество конечностей и пальцев присутствует хотя бы в виде рудимента у всех наземных позвоночных. К ним относятся люди, лягушки, собаки, кошки, лошади, ящерицы, медведи и даже змеи. В самом невероятном виде у некоторых змей рудиментарные конечности все равно есть – просто они сократились настолько, что почти незаметны.

Древний тетрапод

©Nobumichi Tamura, Stocktrel Images/Alamy

В конце девонского периода растения выделяли слишком много кислорода, охлаждая и высушивая планету. Амфибии (единственные на тот момент тетраподы) высыхали и погибали. Примерно 95–97 % из них исчезли. Поразительно, что все разнообразие сегодняшних видов четвероногих на Земле, от саламандр до сов и людей, произошло от 3–5 % выживших в том испытании. Вместе с тем изменения климата того периода уничтожили примерно половину водной флоры и фауны.

Каменноугольный период (358–298 миллионов лет назад)

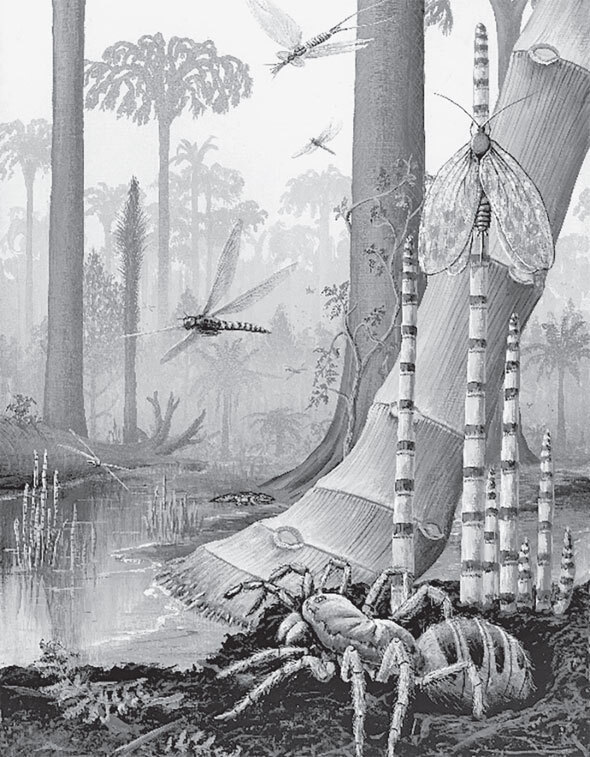

Гигантские деревья каменноугольного периода повысили уровень кислорода в атмосфере Земли до 35 % (в наше время уровень кислорода составляет 21 %). Планета была покрыта лесами. Некоторые деревья достигали высоты 50 метров. Поскольку они выделяли в атмосферу так много кислорода, то сами стали причиной собственной гибели. Постоянно полыхали ужасающие лесные пожары. Большие пространства земли пересыхали, и леса больше не могли расти. В результате мертвые деревья валились слой за слоем, образовав некоторые крупные угольные залежи, которыми мы пользуемся сегодня.

Гигантские насекомые каменноугольного периода

©Richard Bizley / Science Photo Library

Увеличение количества кислорода привело к появлению более крупных членистоногих. Речь идет о гигантских стрекозах с метровым размахом крыльев, громадных сухопутных скорпионах длиной почти два метра, огромных наземных пауках, исполинских тараканах и циклопических многоножках длиной два метра и шириной полметра. Каменноугольный период стал бы отличной декорацией для фильма ужасов о путешествиях во времени.

Первые рептилии появились 350–310 миллионов лет назад, и их эволюция ускорилась после гибели лесов из-за сухого климата. У рептилий была жесткая кожа, которая не теряла много воды. Это качество позволило им продвигаться вглубь материка, дальше от многочисленных источников воды. Некоторые из них могли выживать даже в пустынном климате, который постепенно становился превалирующим. Они начали откладывать яйца с твердой скорлупой и таким образом избавились от необходимости возвращаться в воду для размножения.

Пермский период (298–252 миллиона лет назад)

Уровень кислорода снизился до 23 %, уменьшив размер насекомых. Более крупным особям для выживания требовалось больше кислорода. Самыми успешными членистоногими пермского периода стали предки тараканов – они составляли подавляющее большинство насекомых в то время. Пустыни, кишащие тараканами. Омерзительная картина.

Рептилии тоже вполне хорошо себя чувствовали. Предками млекопитающих и динозавров в пермском периоде были синапсиды (Synapsid) и завропсиды (Sauropsid) соответственно. Синапсиды – протомлекопитающие, которые по-прежнему выглядели как пресмыкающиеся. Для выкармливания потомства они использовали молочные железы. Многие из них ели тараканов. О вкусах не спорят.

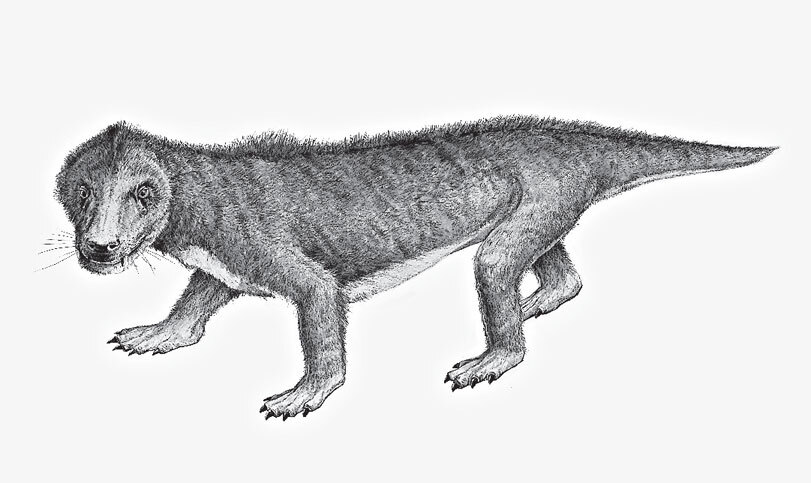

Терапсид

©Michael Long / Science Photo Library

Терапсиды произошли от синапсид. Они отличались энергичностью, быстро двигались и в результате имели более высокую температуру тела. Другими словами, они были теплокровными. Чтобы поддерживать температуру своего тела, многие из них начали обрастать мехом. 260 миллионов лет назад от терапсид произошла небольшая группа – цинодонты (Cynodont), маленькие пугливые существа, многие из которых умели зарываться в землю.

По другую сторону родословного древа находились завропсиды (Sauropsid). Они сохраняли то, что мы бы назвали скорее рептилоидными чертами. Эти существа были предками всех животных – от черепах до крокодилов, архозавров, птерозавров, динозавров и птиц (летающих динозавров).

Считается, что причиной пермского вымирания, или «Великой гибели», 252 миллиона лет назад стало колоссальное извержение вулкана на территории современной Сибири. Эта катастрофа продолжалась около миллиона лет. Пепел выбрасывался в атмосферу, заслоняя солнце и убивая растительность. С небес обрушились кислотные дожди. Океаны лишились кислорода. Случилось массовое вымирание, почти положившее конец всей сложной жизни на Земле: вымерло 90–95 % всех видов. Цинодонтам удалось выжить благодаря небольшому размеру и привычке зарываться в землю. Выжившие завропсиды благоденствовали в новом климате и вскоре стали править Землей.

Триасовый период (252–201 миллион лет назад)

Прошла половина триасового периода, прежде чем биосфера оправилась от опустошения, вызванного пермским вымиранием. В целом было довольно сухо, а во внутренних районах Пангеи образовывались огромные пустыни, даже более засушливые, чем в пермский период: дожди просто не достигали внутренних районов суперконтинента.

Ветвь завропсид породила архозавров, от которых произошли все динозавры, птерозавры и крокодиловые. Архозавры имели преимущество перед другими пресмыкающимися: у них были легкие сложной структуры, которые позволяли им дышать в атмосфере, содержащей всего 16 % кислорода. В начале триасового периода динозавры составляли незначительное меньшинство – всего около 5 %.

234 миллиона лет назад извержения вулканов повысили влажность и изменили климат Земли. Внезапно повсюду пошел дождь и лил по всей Земле 2 миллиона лет подряд. Потоп оказал разрушительное воздействие на животных, которые любили засушливый пустынный климат. Тем временем динозавры в более влажной среде процветали. Начали летать первые птерозавры.

Триасовое вымирание, случившееся 201 миллион лет назад (его причина неясна, но, вероятно, это был астероид), уничтожило множество земноводных, терапсид и большинство видов архозавров, кроме динозавров и птерозавров. В результате динозавры составили 90 % всех тетраподов на Земле. Протомлекопитающие в это время попрятались по углам.

Юрский период (201–145 миллионов лет назад)

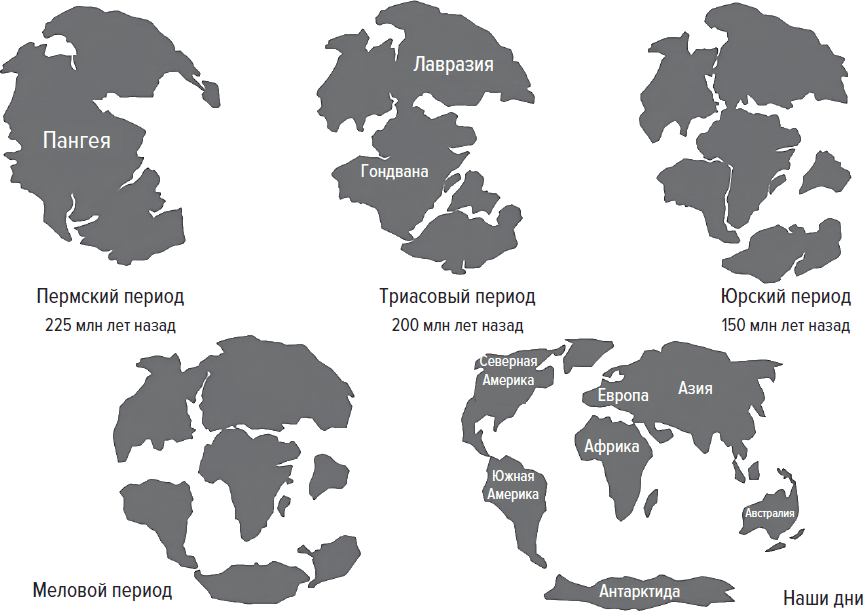

Юрский период начался с того, что суперконтинент Пангея раскололся на части, а климат становился все более влажным. Начали формироваться современные континенты из соединенных вместе Северной Америки и Европы, а также пока еще выглядящих как идеальные соседние кусочки пазла Южной Америки и Африки. Между этими двумя парами континентов рос разрыв. В результате уже не стало огромной внутренней пустыни. Дожди выпадали на большей части суши, что увеличило количество лесов и густой растительности. Уровень кислорода вырос примерно до 25 %.

©tinkivinki / Shutterstock

Динозавры заполнили пустые ниши, оставшиеся после триасового вымирания. Влажные тропические леса обеспечивали травоядных огромным количеством пищи, и динозавры эволюционировали, поедая все большее количество растительности. Таким образом, наблюдается эволюция таких доминирующих в пищевой цепи видов, как суперзавры (Supersaurus), длина которых составляла 35 метров, и аллозавры (Allosaurus) – классического вида динохищники 10 метров длиной.

Протомлекопитающие держались от них подальше. Их средний размер едва превышал размеры мыши. Они зарывались в землю или прятались на деревьях, питались насекомыми и выходили из своих убежищ только ночью. 165 миллионов лет назад небольшая часть из них осталась обитать на деревьях и развила способность планировать, а некоторые вернулись на побережье в места обитания, тесно связанные с водой.

К концу юрского периода начали летать первые птичьи динозавры (предки птиц). На отдельных динозаврах триасового периода для тепла появилось нечто вроде пуха, который теперь превратился в перья. Некоторые динозавры оставались покрытыми примитивными перьями (даже тиранозавр рекс мелового периода мог иметь пух), у некоторых динозавров перьев не было вообще, но отдельным видам перья дали возможность летать.

Меловой период (145–66 миллионов лет назад)

Разрушение Пангеи завершилось. Северная и Южная Америка медленно дрейфовали навстречу друг другу. Австралия, Антарктида и Индия откололись от Африки, которая двинулась на столкновение с чревом Евразии.

Уровень кислорода в атмосфере поднялся до 30 %. На Земле, где все еще господствовали динозавры, некоторые уголки биосферы стали выглядеть более «современными». Впервые появились травы. Не верится, учитывая, какая значительная часть Земли теперь покрыта травой, что никакой травы не было в массе растительности самых «зеленых» фаз развития Земли, будь то каменноугольный или юрский периоды.

Примерно 140 миллионов лет назад появились муравьи. Они являются одним из самых распространенных и адаптируемых видов в нашей биосфере, составляя на сегодняшний день около 20 % биомассы Земли. Затем, 125 миллионов лет назад, развились и распространились по Земле цветущие растения (которых до этого не существовало), во многом благодаря их одновременной эволюции с пчелами.

Примерно тогда же в летописи окаменелостей появились первые протоплацентарные и протосумчатые млекопитающие. Оба вида скорее рожали, чем откладывали яйца, причем первые дольше вынашивали потомство в утробе, а вторые рожали и донашивали потомство в сумке или кармане. Будучи все еще довольно маленькими и пугливыми, плацентарные займут заметное место в Северной и Южной Америке, Евразии и Африке, а сумчатые будут преобладать в Австралии. Правда, предки утконоса откладывали яйца, сбивая всех ученых с толку.

Анкилозавр

©Sebastian Kaultzki / Science Photo Library

Тем временем динозавры продолжали господствовать, заполняя большинство ниш. Обилие динозавров обострило конкуренцию между видами – особенно в плане баланса между травоядными и хищниками, которые на них охотились. В результате в этот период с обеих сторон появляются самые удивительные формы – от громадных хищников, таких как тиранозавр рекс и альбертозавр (Albertosaurus), до все более разнообразных оборонительных бивней цератопсов (ceratopsia), таких как у трицератопсов (Triceratops); длинных шипов, которые завроподы отращивали на шее для отпугивания хищников, как у амаргазавров (Amargasaurus); или тяжелой брони, которую носили анкилозавры (Ankylosaurus).

Вымирание мелового периода уничтожило 70 % оставшихся на Земле видов, включая 90 % наземных животных и 50 % видов растений. Астероид диаметром 10 километров врезался в полуостров Юкатан. Землетрясения, цунами, лесные пожары на всех континентах и мощные потоки кислотных дождей уничтожили подавляющую часть живого. Затем поднятая в воздух пыль перекрыла доступ солнечной энергии и убила еще больше растений, обрекая на голодную смерть выживших травоядных, а за ними последовали хищники. Земля была усеяна гниющими растениями и животными, которыми питались мухи, личинки и другие трупоеды. Те птицы и млекопитающие, которые могли питаться насекомыми и выживать за счет того немногого, что осталось от растительности, избежали гибели, тогда как нелетающие динозавры исчезли. Ниши снова освободились, и на этот раз их заполнят млекопитающие.

В период существования многоклеточных организмов, 635–66 миллионов лет назад, в целом наблюдалось лишь незначительное увеличение сложности. Фактически в этот период сложность более или менее стабилизовалась. Дарвиновская игра эволюции и вымирания, возможно, были вершиной сложности в известной Вселенной. Невзирая на ряд катастроф, в мире, где доминировали млекопитающие, возникнет новая и более быстрая форма эволюции, способная достичь еще более высоких уровней сложности, – культура.