Часть II

Фаза появления жизни на Земле

3,8 миллиарда – 315 000 лет назад

4

Жизнь и эволюция

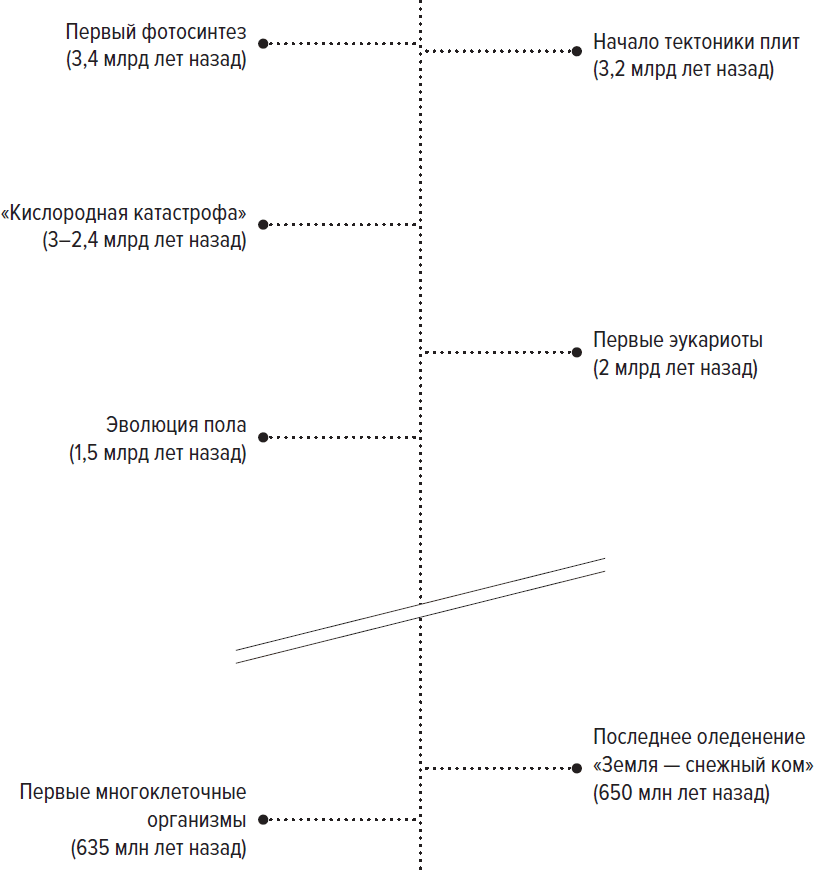

Дифференциация и удары астероидов создают океаны В океанах формируются цепочки органических химических веществ • Органические вещества самовоспроизводятся и развиваются • Некоторые живые организмы становятся фотосинтезирующими • Фотосинтетики портят атмосферу и отравляют множество других форм ранней жизни • Развиваются эукариоты • Появляется первый многоклеточный организм

В спокойных теплых глубинах морей Земли архейского эона, 3,8 миллиарда лет назад, зародилась жизнь. Эту дату мы определяем по химическим признакам, оставленным в породах архея ранней микроскопической жизнью. На момент 3,5 миллиарда лет назад мы уже находим настоящие ископаемые «следы» этих крошечных микроорганизмов. Однако даже такая простая примитивная жизнь превосходила по сложности все, что существовало раньше.

4 миллиарда лет назад температура поверхности Земли опустилась ниже точки кипения воды, и миллионы лет непрерывных ливней создали первые океаны. Водные пространства были совершенно необходимы для жизни, поскольку живое не смогло бы возникнуть, будучи замурованным в твердой породе, где невозможно передвигаться, или под смертоносными потоками радиации на поверхности, или в клубящихся газовых облаках. Жидкая вода была идеальной средой, позволявшей органическим веществам двигаться и соединяться в похожую на бульон густую смесь. Ранняя жизнь была очень хрупкой. Чудо, что она вообще возникла. Самым безопасным местом для нее было дно океанов.

Откуда же формы жизни получали потоки энергии, с помощью которых создавалась новая сложность? Наиболее вероятный ответ: из подводных вулканов или гейзеров, выкачивающих геотермальную энергию из трещин в земной коре. Микроорганизмы обитали на краях вулканов, наслаждаясь теплом.

Итак, у нас есть бульон, у нас есть плита. Теперь нам просто нужны компоненты. Океаны архейского эона изобиловали разнообразными органическими химическими веществами, всплывавшими на поверхность в результате дифференциации. Неудивительно, что большинство органических веществ, например углерод (он составляет основу всей жизни на Земле), относятся к числу самых легких в периодической таблице химических элементов. Углерод к тому же самый адаптивный. Он образует необходимое звено в цепи примерно 90 % всех химических соединений, известных на сегодняшний день.

Помимо углерода, важную роль для самовоспроизводящейся жизни играют водород, кислород, азот и фосфор. На краях подводных источников 3,8 миллиарда лет назад эти элементы объединились в сложные органические вещества – аминокислоты и нуклеобазы, длинные цепи строительных блоков.

Аминокислоты имеют ключевое значение для поддержания жизни. Вы можете найти их в своей еде. Они представляют собой соединения атомов углерода, водорода, кислорода и азота, закрученные в цепочку примерно из девяти атомов. Аминокислоты – это строительные блоки белков. Каждый белок – сложная молекулярная цепочка, состоящая в среднем из двадцати аминокислот, хотя в некоторых белках их значительно больше. Белок выполняет различные команды живой клетки: сжигает энергию для поддержания ее сложности, размножения, роста различных особенностей, адаптации к окружающей среде, а также для простого движения веществ в клетке.

Нуклеобазы в свою очередь являются строительными блоками нуклеиновой кислоты (основной компонент ДНК и РНК). Ключевые вещества – аденин (C10H12O5N5P), гуанин (C10H12O6N5P), цитозин (C6H12O6N3P) и тимин (C10H13O7N2P). Как видите, мы прошли долгий путь усложнения с тех пор, как появились первые атомы водорода (H) на заре существования Вселенной.

Дезоксирибонуклеиновая кислота: самая потрясающая кислота из всех

ДНК присутствует во всех живых клетках и является базой данных, которая сообщает белкам, какими чертами должны обладать эти клетки и как им следует себя вести. Это «программное обеспечение» живого компьютера; жесткий диск, содержащий программные инструкции для видеоигры. ДНК обеспечивает живым организмам должный облик и модель поведения: от клыков до веснушек, от рычания до смеха.

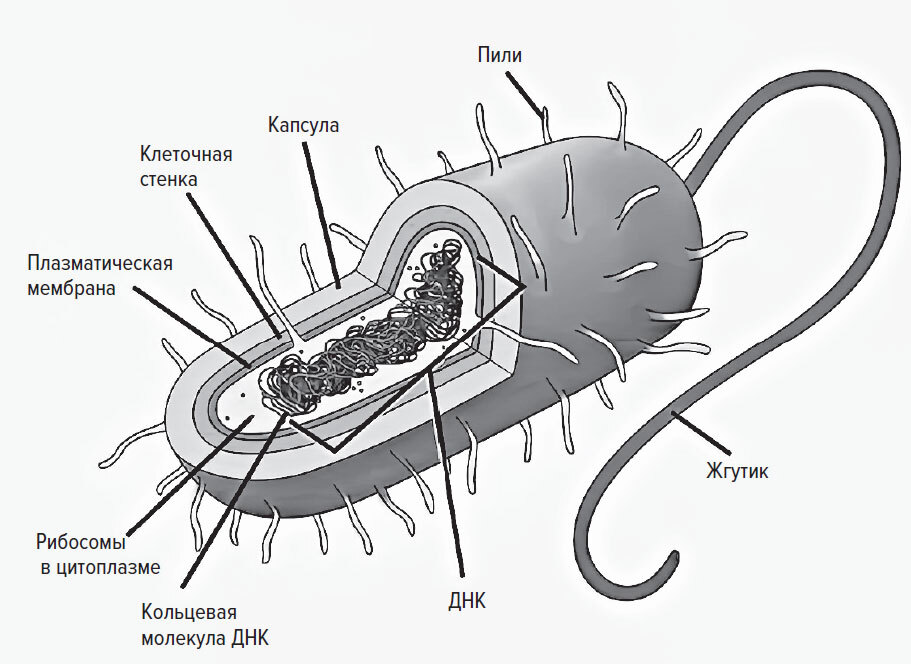

Прокариотическая клетка

©CNX Openstax via Wikimedia Commons

Дезоксирибонуклеиновая кислота состоит из образованных миллиардами атомов двух цепочек, закрученных друг вокруг друга в двойную спираль. Каждую цепочку формируют многочисленные нуклеотиды, состоящие в свою очередь из упомянутых ранее нуклеобаз, которые вполне могли образоваться в океанах Земли архейского эона. Аденин, гуанин, цитозин и тимин – нуклеобазы, несущие генетическую информацию. Они подобны двоичному коду, которым на компьютерном жестком диске записана программа.

Теперь переходим к «комплектующим» нашего живого компьютера – рибонуклеиновой кислоте, или РНК. Состоящая из одной цепочки, а не из двух, РНК получает от ДНК инструкции и доставляет их в отдельные части живой клетки, которые производят белки (эти фабрики белков называются рибосомами). Чтобы сделать это, РНК распаковывает ДНК и считывает инструкции, тот самый «двоичный код». Затем РНК отдает белкам соответствующие указания, и белки начинают строить организм. По сути, РНК и белки – это устройство ввода информации и процессор нашего живого компьютера.

3,8 миллиарда лет назад этот хорошо структурированный живой кислотный осадок начал осуществлять весьма сложные, но на первый взгляд случайные химические реакции. Однако как он развился?

Источник эволюции

Как мы прошли путь от основных органических химических веществ к таким сложным структурам, как ДНК и РНК, остается загадкой. Тем не менее как только эти структуры появились, химические реакции в них происходили не один раз.

ДНК самовоспроизводится, или копирует себя, чтобы продолжать давать инструкции остальным частям живой клетки. Сделав свое дело, ДНК разделяется на две части. Чаще всего процесс копирования проходит идеально. Но иногда происходит ошибка копирования, или мутация, которая слегка изменяет инструкции ДНК. Мутация случается примерно один раз на миллиард копий. Мутировавшая ДНК создает несколько иной организм.

Если бы ДНК всегда копировала себя безупречно, без единого сбоя, жизнь осталась бы точно такой же, какой она была 3,8 миллиарда лет назад на краях подводных вулканов, не было бы никакого развития. Мутации порождают исторические перемены в биологии.

Некоторые мутации убийственны для организма, другие никак не влияют на его выживание, а третьи приносят пользу. Последние способны копировать себя снова и снова, и цикл продолжается. Мутации, которые лучше других работают в конкретной среде, продолжают существовать. В противном случае мутации (и организмы, имеющие их) вымирают.

Именно в этом и состоит эволюция: естественный отбор генов на основе их полезности для развития, а не выбор отдельной особи или целого вида. По мере изменения окружающей среды меняются и гены, срабатывающие наилучшим образом.

Таким образом, в этом живом бульоне присутствуют все ключевые характеристики живого организма: он использует потоки энергии из геотермальных источников и окружающие аминокислоты (происходит обмен веществ – то есть он питается); он воспроизводит себя путем копирования (размножается); и он постепенно изменяет собственные особенности на основе полезных мутаций (адаптируется). Эти три характеристики: метаболизм, размножение и адаптация – наилучшим образом определяют, что такое жизнь и чем она отличается от неживого космоса.

Начавшийся 3,8 миллиарда лет назад на краю подводных вулканов процесс самовоспроизведения и эволюции превратил живой бульон во множество странных новых форм, которые в конечном итоге заселили всю планету Земля. Каждая бактерия, каждое растение, каждое животное и каждый современный человек сформированы из того комочка глины возрастом 3,8 миллиарда лет. В конце своей книги «О происхождении видов» Дарвин написал: «Из такого простого начала возникло и продолжает возникать бесконечное число самых прекрасных и самых изумительных форм».

Первые фотосинтетики

Первые организмы, появившиеся на дне океанов, получали геотермальную энергию от подводных вулканов и поедали химические вещества вокруг себя. Конечно же они были простейшими. Это были прокариоты – микроскопические одноклеточные организмы без ядра. Их ДНК свободно плавала по клетке, что увеличивало риск ее повреждения. Прокариоты не вступали в половые контакты (вот ужас!), а клонировали себя посредством деления. Каждая клетка делилась и копировала себя каждые несколько минут, некоторые виды могли клонироваться за считаные секунды.

Архейские океаны заполнились этими крошечными организмами. Тогда на дне океана образовался недостаток питательных веществ, не говоря уже о нехватке «недвижимости» на краях подводных вулканов. Для некоторых прокариотов возник эволюционный стимул двигаться к поверхности океанов. Однако для этого им пришлось отказаться от геотермальной энергии и эволюционировать, чтобы научиться пользоваться энергией Солнца.

3,4 миллиарда лет назад обитавшие у поверхности океанов прокариоты использовали для питания воду, солнечный свет и углекислый газ, точно так же, как современные растения. Эти прокариоты стали первыми фотосинтетиками. Они ели водород из воды и углерод из воздуха, поддерживая процесс солнечной энергией. Оставшийся от углекислого газа кислород выбрасывался как ненужный.

На все эти небольшие изменения микроорганизмов ушло 400 миллионов лет. Это более 5 миллионов средних человеческих жизней. Такой же период времени отделяет нас от первой «рыбы», которая выползла из океана на сушу…

Некоторые фотосинтетики начали формировать большие колонии: целые холмы микроорганизмов высотой 50–100 сантиметров, называемые строматолитами. Ископаемые останки этих колоний можно найти сегодня в заливе Шарк в Западной Австралии. Им примерно 3 миллиарда лет.

Кислородная катастрофа

Даже на этой ранней стадии живые существа имели склонность портить окружающую среду. Я уже упоминал, что первые фотосинтезирующие организмы выбрасывали кислород за ненадобностью (O2 оставался после поедания углекислого газа). По сути, это были вредные «отходы», в которых фотосинтетики не нуждались. Так происходило потому, что кислород химически очень активен, в том смысле, что он вызывает бурные химические реакции. В значительных количествах O2 мог убить прокариотов. К счастью, 3,4 миллиарда лет назад количество кислорода в атмосфере было практически ничтожным.

Однако ситуация постепенно менялась.

Примерно 3 миллиарда лет назад многочисленные фотосинтетики в океанах выбрасывали так много кислорода, что он уже не мог просто поглощаться породами земной коры, как это было раньше. Соответственно, оставшийся кислород стал попадать в атмосферу. 2,5 миллиарда лет назад уровень кислорода в атмосфере уже повысился с практически ничтожного до примерно 2,5 %. Этого было достаточно, чтобы не привыкшие к кислородной среде организмы серьезно пострадали.

Множества и множества разновидностей прокариотов (все потенциальные прародители) вымерли. Это было самое губительное событие в истории Земли, хотя и затронувшее только микроскопические одноклеточные организмы. К тому же живые существа сами навлекли на себя вымирание.

Нужно отметить, что это была медленная смерть. Процесс длился примерно столько же времени, сколько отделяет человека от Кембрийского взрыва, то есть примерно 550 миллионов лет. Менее сложным формам жизни, крошечным микроорганизмам, требуется больше времени для эволюции и воздействия на окружающую среду. Тем не менее как только жизнь проявляет себя, ее сила становится огромной и необратимой.

Малые изменения, написанные большими буквами в истории Вселенной, – тема, к которой мы вернемся еще не один раз.

Тектоника плит

В период с 3,8 до 3,2 миллиарда лет назад движение расплавленных пород и лавы под поверхностью Земли создавало постоянное давление на кору, которая была тонкой, как яичная скорлупа, в сравнении с мантией и ядром Земли. Огромное давление от этого движения раскаленных масс создавало очаги, где из земной поверхности вырывались гигантские вулканы. Вероятно, колоссальные выбросы вулканов раскалывали яичную скорлупу земной коры.

3,2 миллиарда лет назад началось систематичное непрерывное тектоническое движение. Земная кора раскололась на плиты, и их двигали потоки лавы и расплавленных пород низлежащей мантии. Эти движения называются конвекционными потоками. Они толкают плиты и постоянно меняют облик Земли, перемещая континенты, создавая горы, новые океаны и вызывая шквал землетрясений и извержений вулканов.

Представьте себе кастрюлю с бульоном из моллюсков на плите. Прохладный воздух из кухни создает пленку на поверхности бульона, но под пленкой бурлит жидкость. Если кипение станет слишком бурным, оно может разорвать пленку и разбросать капли жидкости по верху кастрюли. Это и есть тектоника плит в двух словах – или в кастрюле.

Озоновый слой и первое оледенение «Земля – снежный ком»

Увеличение количества кислорода в атмосфере не остановилось 2,5 миллиарда лет назад. Процесс даже ускорился. Уровень O2 продолжал расти по мере его выделения из океанов. Затем, 2,2 миллиарда лет назад, кислород начал поступать в верхние слои атмосферы. Солнечное тепло стало превращать O2 в О3 – этот процесс называется фотолизом. При фотолизе Солнце расщепляет два атома кислорода, а затем отдельные атомы кислорода соединяются с другими молекулами O2, образуя О3. Прослойка из О3 начала окутывать Землю, образовался озоновый слой. Он отражал обратно в космос основную часть солнечных лучей, которые раньше испепеляли поверхность планеты.

Поскольку противодействия фотолизу практически не было, озоновое одеяло становилось все толще и толще и, поскольку все меньше солнечного тепла достигало поверхности Земли, вся планета начала остывать.

На полюсах Земли стали замерзать океаны. Начал образовываться толстый слой льда, однако на этом дело не остановилось. Ледяной покров начал спускаться от полюсов Земли к экватору. С каждым движением вперед покрытый белым снегом лед отражал в космос еще больше солнечных лучей. Процесс понижения температуры и оледенения Земли ускорялся. Средняя мировая температура, по всей видимости, составляла примерно –50 °C. Со временем два огромных ледяных щита многометровой высоты встретились на экваторе и соединились, заключив Землю в ледяную гробницу. Этот период ученые назвали «Земля – снежный ком».

Появление эукариотов

На этапе от 2,5 до 2 миллиардов лет назад некоторые формы микроорганизмов развили способность использовать для получения энергии кислород. Этот процесс называется дыханием. Вместо того чтобы преобразовывать в энергию воду и углекислый газ и выделять кислород в качестве отхода, как это делают фотосинтетики, дышащая, или аэробная, клетка получает O2, а выделяет воду и CO2. Микроскопические одноклеточные организмы начали поглощать кислород из атмосферы.

Два миллиарда лет назад обледенение Земли ухудшило условия для всего живого. Чтобы выжить, новые поедатели кислорода должны были быть сделаны из довольно прочного материала. Они превратились в эукариотов, имеющих радикально более сложную одноклеточную структуру, чем у прокариотов. На самом деле кислород дает клетке гораздо больше энергии, когда она развивается достаточно, чтобы его усваивать, так что топлива для эволюции хватало.

Эукариоты увеличились в размерах примерно в 10–1000 раз. Они по-прежнему оставались микроскопическими, однако самых крупных особей можно было бы разглядеть почти невооруженным глазом. В отличие от прокариотов они имели ядро, защищавшее их ДНК. Структура клетки оснастилась поддерживающим ее цитоскелетом (вспомните колышки палатки, удерживающие полотняный тент). Эукариоты принадлежали к домену разнообразных видов исключительной прочности. К тому же они демонстрировали определенное повышение структурной и энергетической сложности. Это позволило эукариотам пережить период оледенения.

Со временем вулканы прорвали ледяной покров Земли и начали закачивать углекислый газ обратно в атмосферу. Земля стала отогреваться. По мере таяния ледяных покровов углекислый газ, запертый в породах поверхности и морского дна, тоже начал выходить в атмосферу. Процесс пошел в обратном направлении. Фаза «Земля – снежный ком» на данный момент закончилась, а аэробные и анаэробные виды получили возможность развиваться.

Половое размножение эукариотов

После таяния «Земли-снежка» эукариоты обнаружили тысячи открывшихся для них новых ниш. Одни эукариоты продолжали дышать кислородом при помощи новой органеллы (крошечной структуры внутри одноклеточного организма) под названием митохондрия. Другие эукариоты эволюционировали, став фотосинтетиками, и вместо митохондрий имели хлоропласты. Первые были предками животных, вторые – предками растений. В нашей ДНК по меньшей мере 30 % общих генов со всеми представителями растительной ветви глобального генеалогического древа, будь то маргаритка или банан. Еще больше генов ДНК роднит нас с другими животными.

Примерно 1,5 миллиарда лет назад некая катастрофа и период экологического стресса (причина которого неясна) привели к недостатку питания для эукариотов. Кризис был региональным или, возможно, глобальным, но нехватка пищи привела к тому, что эукариоты начали поедать друг друга, выживая благодаря каннибализму.

Акты каннибализма в некоторых случаях, должно быть, приводили к случайному обмену ДНК. Короче говоря, этот процесс, в стиле Ганнибала Лектера, был первым в мире намеком на половые отношения. Вплоть до исторической отметки 1,5 миллиарда лет назад все эукариоты просто клонировали себя, как прокариоты. Но теперь некоторые эукариоты вступали в сексуальные отношения. Эволюционные преимущества полового размножения весьма значительны. Обмен ДНК серьезно увеличивает генетическое разнообразие. Частота мутаций ДНК удваивается, а смешение генов двух родительских клеток тоже может дать полезные результаты. Эволюция, таким образом, получает возможность двигаться более быстрыми темпами.

Первые эукариоты, способные к половому размножению, по-прежнему делились, как это обычно делают клетки. Однако вместо того, чтобы точно копировать всю свою ДНК, они воспроизводили только половину. Затем перед клеткой вставала задача найти «пару», чтобы, соединившись, набрать количество хромосом, необходимое для создания нового организма. Не нашедшие себе «пару» одноклеточные организмы погибали.

Этот процесс был настолько благоприятен для эволюции, что породил целый ряд новых тактик и форм поведения, а в конечном итоге и инстинктов. Как только организмы стали многоклеточными, они начали конкурировать за партнеров, что повлияло на эволюцию поведения всего вида. Половое влечение и стремление к продолжению рода стало настолько сильным инстинктом, что превратилось в один из основных побудительных мотивов жизни: жить достаточно долго, чтобы привлечь полового партнера и размножиться. Роль полового влечения в эволюции так велика и всеобъемлюща, что оно сформировало подавляющее большинство характерных черт сложных видов и их инстинктов (в результате сделав живые организмы довольно фрейдистскими). У людей оно определило то, как мы поступаем, обосновываем цели, расставляем приоритеты, и даже то, как мы сформировали свои культуры и сообщества.

Последнее оледенение (будем надеяться)

Ситуация, когда фотосинтетики закачивали в атмосферу слишком много кислорода, повторялась в течение последнего миллиарда лет. Положение становилось особенно угрожающим, когда вулканическая активность была недостаточно велика, чтобы уравновесить кислород, закачивая в атмосферу углекислый газ. В результате за последний миллиард лет Земля еще два раза превращалась в снежный ком – не так, как в ледниковый период, а так что слой льда полностью покрывал планету. Первый такой случай произошел примерно 700 миллионов лет назад, второй начался 650 миллионов лет назад и закончился 635 миллионов лет назад.

Последняя фаза «Земли-снежка» повлекла за собой новый период кризиса на нашей планете. Те эукариоты, что эволюционировали до полового размножения, смогли быстрее адаптироваться к более суровым условиям. Часть из них стали жить колониями, где различные микроорганизмы выполняли разные функции в виде симбиоза, что позволяло всем членам колонии выживать в условиях экстремального холода.

Последний период «Земли-снежка» придал мощный импульс развитию симбиоза. Эукариоты уже не просто сосуществовали в колониях. Каждая отдельная группа микроорганизмов так приспособилась выполнять свои обязанности в сообществе, что один вид эукариотов уже не мог жить без другого. Таким образом, под давлением условий последнего оледенения, появились первые многоклеточные организмы (прародители растений, животных и грибов).

Многоклеточность

Наступает момент, когда симбиоз между одноклеточными организмами становится настолько глубоким, что переходит в многоклеточность. Например, у вас просто нет никакого симбиоза с клетками вашей печени: она не ползет за вами по земле, когда вы идете в магазин. Печень является неотъемлемой частью вашего организма до такой степени, что вы фактически являетесь одной структурой, единым организмом.

Многоклеточный организм – это совокупность множества триллионов клеток, каждая из которых формируется ДНК, чтобы действовать по-разному, выполняя определенную функцию, и вместе с подобными клетками образует орган. Сами органы собраны в структуру сложных сетей, таких как кровеносная, дыхательная и пищеварительная системы.

Чтобы дать вам представление о масштабах разнообразия, отметим, что одно человеческое тело состоит примерно из 37 триллионов клеток, а в галактике Млечный Путь всего около 400 миллиардов звезд. Таким образом, в одном человеческом теле находится примерно 92,5 галактики отдельных клеток. Сложность с точки зрения строительных блоков и замысловатых структур вышла за пределы всего, что мы до сих пор знали о нашей истории.

У многоклеточного организма в сравнении с одноклеточным гораздо больше подвижных частей, которые могут выйти из строя. Соответственно, у живых существ не всегда присутствует эволюционный стимул становиться еще более сложными: сложность влечет за собой хрупкость. Именно поэтому большинство живых организмов на Земле до сих пор одноклеточные. Только условия окружающей среды вынуждают вид эволюционировать в сторону усложнения.

По той же логике подавляющая часть Вселенной довольно проста, а большинство существующих атомов – водород. Сложность во многих отношениях является исключением, а не правилом. Все возвращается к тем крошечным точкам неравномерной энергии, появившимся через долю секунды после Большого взрыва во Вселенной, которая уже на 99,9999999999999 % состояла из энергии, распределенной равномерно, то есть мертвой.

Биологическая сложность

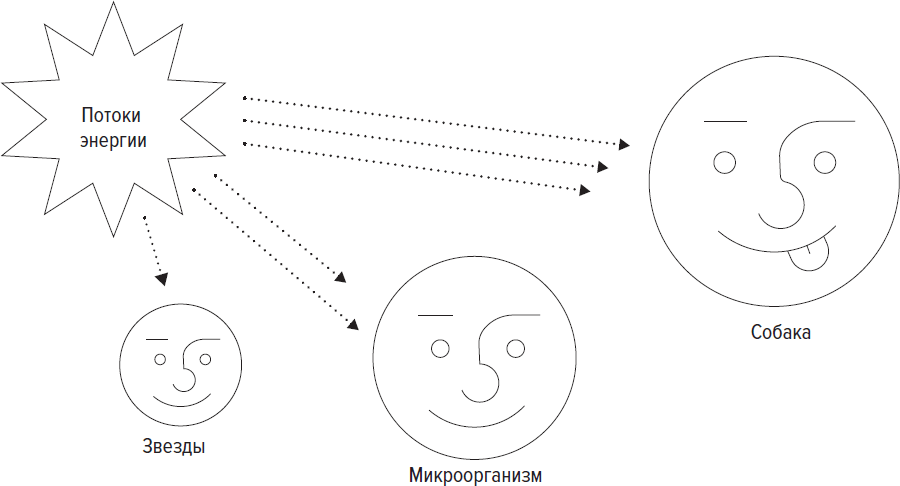

Для создания, поддержания и повышения сложности необходимы потоки энергии оттуда, где ее больше, туда, где ее меньше. Чтобы организм поддерживал собственную сложность и острочивал смерть, ему требуется более значительная плотность потока энергии (в отношении к размеру), чем, например, звезде:

• Солнце: 2 эрг/г/с (единица измерения свободной энергии на грамм в секунду);

• обычный микроорганизм: 900 эрг/г/с;

• дерево: 10 000 эрг/г/с;

• собака: 20 000 эрг/г/с.

Хотя микроскопический кусочек органического бульона 3,8 миллиарда лет назад не был таким грандиозным, как звезда (в конце концов, он микроскопический и чрезвычайно хрупкий), одной клетке требуется гораздо больше энергии для работы всех ее частей.

От первых неравенств объемов материи и энергии, возникших после Большого взрыва, до звезд, планет, а теперь и организмов крошечные очаги сложности становятся все ярче и ярче в отношении их энергетической плотности. Такая тенденция сохранится на всем протяжении нашей истории.

Однако как жизнь может удовлетворить возросшие потребности в энергетических потоках? Ответ прост: нужно идти и активно искать их. В то время как звезда способна миллиарды лет парить в космосе и просто сжигать свое топливо, живым существам требуется настойчиво искать новые потоки энергии, чтобы поддерживать собственную жизнь. Они находят энергию при помощи хемосинтеза, фотосинтеза, поедания растений, охоты или похода к холодильнику в два часа ночи после слишком большого количества пива. Вы не увидите звезд, плывущих в космосе в голодной гонке за убегающими облаками гелия. Активный поиск энергии – одна из определяющих черт живых существ.

©Aira Pimping

Активность также означает, что на данном этапе нашей истории у нас растет чувство исторической субъектности. Мы больше не принадлежим к пассивной, неодушевленной Вселенной, которая спокойно ожидает своей участи. Мы обрели способность расти, меняться, внедрять инновации и, по возможности, отодвигать собственную кончину. Сложность больше не уходит на покой.

С этого момента мы боремся за выживание. Чем выше сложность, тем больше шансов, что мы сможем победить.