Антибиотики, нарушающие целостность клеточной мембраны

Полимиксины (полимиксин В) по структуре похожи на эндогенные катионные антимикробные пептиды, продуцируемые эукариотами в качестве первой линии защиты от патогенов. Полимиксин с положительно заряженной свободной аминогруппой действует как катионный детергент, связывается и разрушает отрицательно заряженный липополисахарид внешней мембраны грамотрицательных бактерий, таким образом увеличивая проницаемость клеток. В результате это обеспечивает прохождение полимиксина (и других лекарств) в периплазматическое пространство. Антибиотики этой группы проявляют значительный ингибирующий эффект в отношении грамотрицательных бактериальных патогенов. В связи с тем, что полимиксины в первую очередь мембранотропные антибиотики, они проявляют ограниченную активность в отношении грамположительных патогенов, обладающих толстым слоем пептидогликана и не имеющих внешней мембраны. Взаимодействием с мембранами клеток в организме человека определяются токсические свойства этих антибиотиков. Полимиксин В активен в отношении большинства грамотрицательных бактерий: Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Haemophilus infulenzae, Bordetella pertussis, Salmonella spp., Shigella spp.; особенно активен в отношении Pseudomonas aeruginosa. К полимиксину B также чувствителен Vibrio cholerae (за исключением Vibrio cholerae eltor).

Антибиотики, нарушающие синтез нуклеиновых кислот

Фторхинолоны оказывают бактерицидное действие на бактерии, нарушают синтез ДНК, блокируя два фермента внутри бактериальной клетки: ДНК-гиразу и топоизомеразу IV, которые контролируют суперспирализацию ДНК и репликацию, рекомбинацию и репарацию ДНК. Эти ферменты необходимы для синтеза бактериальной ДНК. Оба этих фермента отсутствуют в клетках человека. Обладают высокой активностью за счет хорошего проникновения в ткани и полости организма.

ЛП первого поколения фторхинолонов относятся к фторхинолонам условно, так как не содержат атома фтора в молекуле (налидиксовая кислота). Фторхинолоны II поколения – ципрофлоксацин и офлоксацин – преимущественно активны в отношении грамотрицательных палочек. В дальнейшем были синтезированы препараты III поколения – спарфлоксацин, левофлоксацин и IV поколения – моксифлоксацин, гатифлоксацин. Создание новых препаратов определило расширение спектра их действия за счет включения грамположительных, анаэробных и атипичных возбудителей. Показания к применению: осложненные инфекции мочевыводящих путей, вызванные полирезистентной флорой; тяжелая гнойная хирургическая инфекция, вызванная грамотрицательной полирезистентной флорой и золотистым стафилококком; сепсис, перитонит, остеомиелит, менингит; инфекции кожи, мягких тканей, костей и суставов; тяжелые формы кишечных инфекций (брюшной тиф, холера, токсическая дизентерия), в комплексной терапии лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

В связи с повышенным риском серьезных побочных эффектов: удлинение интервала QT за счет блокады калиевых каналов, риска возникновения сердечных аритмий, развития тендита и разрыва сухожилий, повышения частоты резистентности – в настоящее время используются как препараты второй линии. Фторхинолоны противопоказаны при беременности и грудном вскармливании.

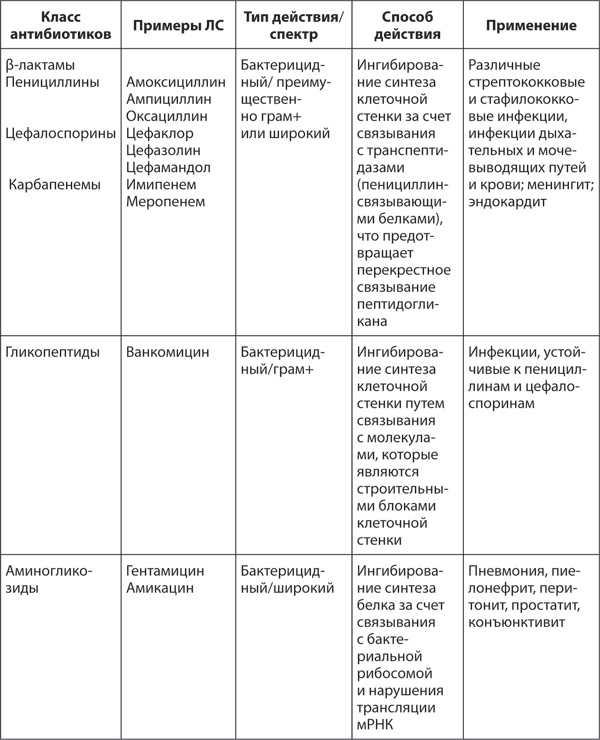

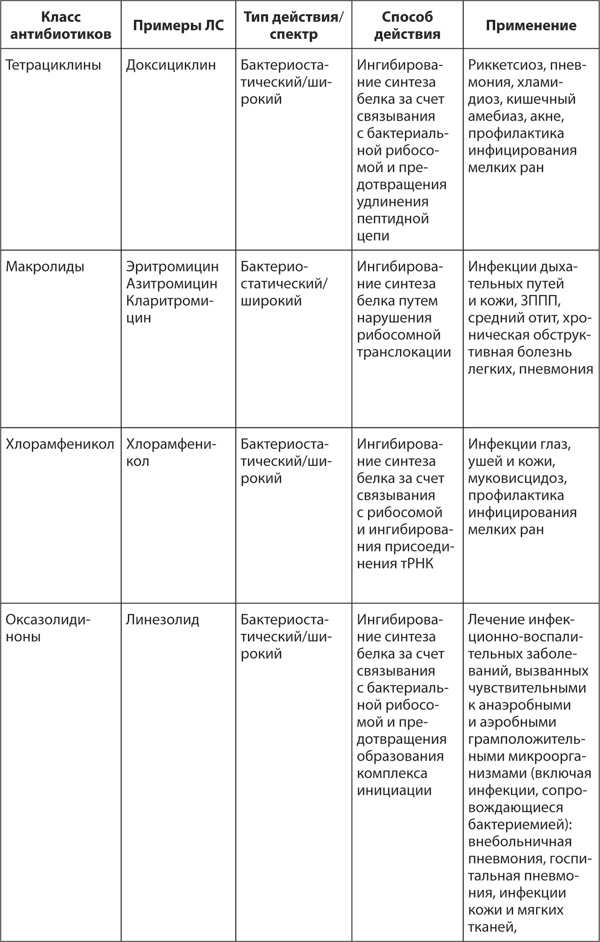

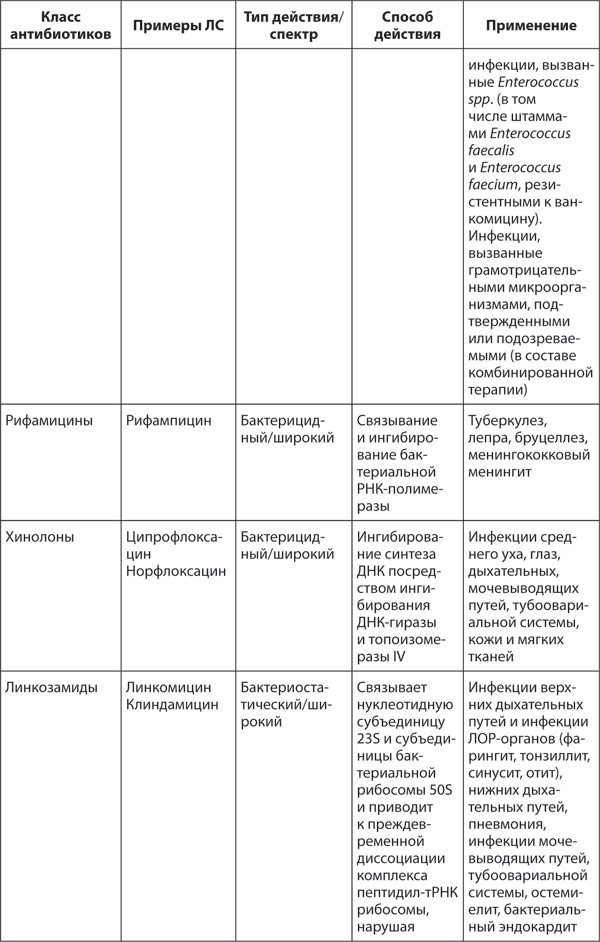

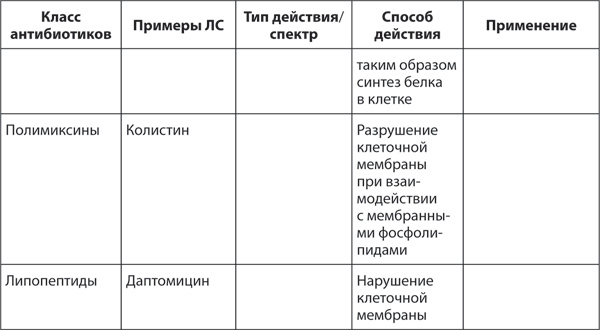

Таблица 23. Классы антибиотиков и механизмы действия

Побочные эффекты антибиотиков

Побочные эффекты антибиотиков могут варьировать от легких аллергических реакций до тяжелых и изнурительных нежелательных явлений. При правильном применении большинство антибиотиков относительно безопасны и имеют мало побочных эффектов. Тем не менее некоторые побочные эффекты могут препятствовать завершению курса даже при правильном применении.

Общие для всех классов антибиотиков побочные эффекты

• Кожная сыпь или другие аллергические реакции. Тяжелые аллергические реакции (ангионевротический отек, бронхоспазм, анафилактический шок)

• Кратковременная диарея

• Расстройство желудка, тошнота

• Потеря аппетита

• Грибковые (дрожжевые) вагинальные инфекции или стоматит

• Развитие устойчивости микроорганизмов

• Суперинфекция

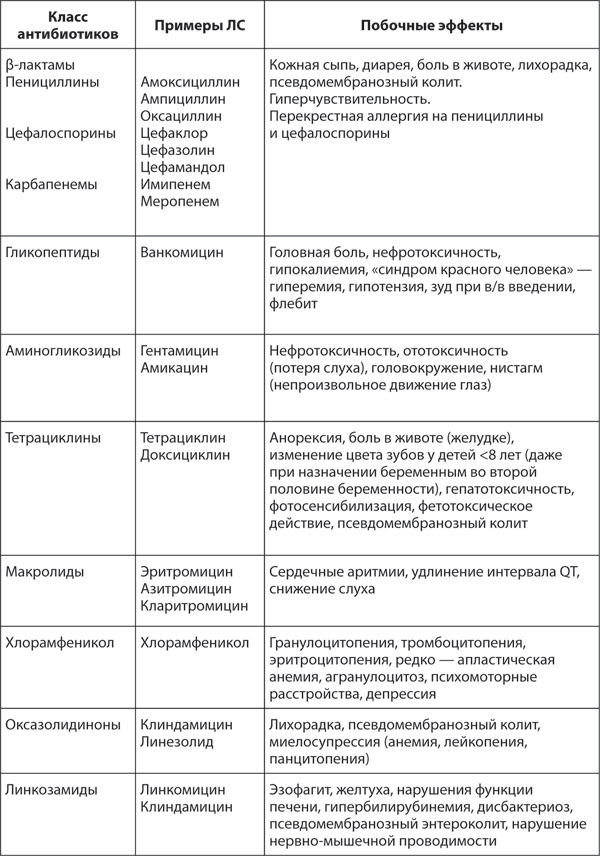

Таблица 24. Побочные эффекты, характерные для отдельных классов антибиотиков

Устойчивость к антибактериальным препаратам

Устойчивость к антибиотикам – это процесс эволюции бактерий с целью выработки механизмов, препятствующих действию антибиотиков. Когда бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам, это затрудняет лечение заболеваний и ограничивает возможности лечения. Альтернативные методы лечения могут быть дорогостоящими и в некоторых случаях токсичными.

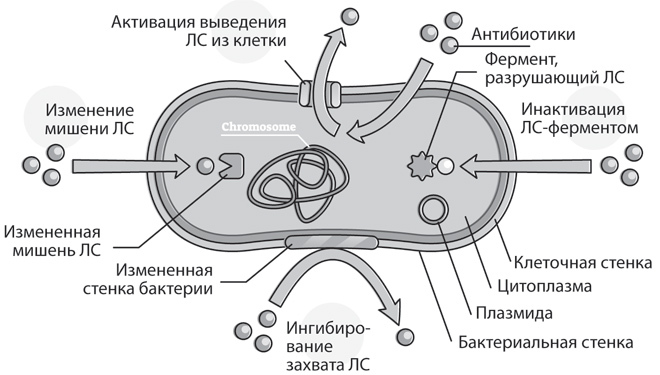

Механизмы устойчивости к антибиотикам

• Выработка ферментов, разрушающих антибиотик.

• Предотвращение проникновения и элиминация антибиотика из бактериальной клетки:

• экспрессия/активация выкачивающих антибиотики (эффлюксных) транспортеров клеточной мембраны;

• снижение проницаемости бактериальной стенки для антибиотика.

• Изменение структуры внутриклеточных белков, которое приводит к нарушению связывания с ними антибиотиков.

• Блокада доступа антибиотиков к мишеням внутри бактериальной клетки.

Рис. 24. Механизмы развития устойчивости к антибиотикам