Книга: Эра млекопитающих: Из тени динозавров к мировому господству

Назад: 7 Экстремальные млекопитающие

Дальше: 9 Млекопитающие ледникового периода

8

Млекопитающие и климатические изменения

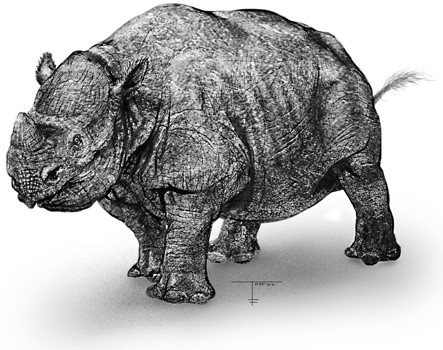

Teleoceras

Американская саванна, около 12 млн лет назад (миоцен).

Стояло теплое утро ранней весны. Зима была долгой и томительной; не слишком холодной и снежной, но сухой и унылой – больше трех месяцев неподвижного воздуха и коротких дней. Несколько недель назад дожди наконец возвратились. Саванна начала преображаться.

Поднимаясь все выше над горизонтом, солнце озаряло широкие просторы равнины в глубине континента, в паре тысяч километров от ближайшего морского побережья. Трава покрывала землю ковром. За зиму она поредела, но не погибла и теперь прорастала из напоенной водой почвы, как триллионы крошечных пальчиков, тянущихся к небу. Там и сям виднелись купы деревьев, слишком неравномерные, чтобы образовать лесной полог, – сверху они походили на островки в море трав. Деревья пробуждались от спячки, на кончиках их ветвей распускались нежные листочки и ароматные цветы.

Прошлым вечером дождь заполнил сеть ручейков, стекающих в озеро. Это озеро служило водопоем, и там собирались животные американской саванны. Попить, искупаться, пообщаться, объединиться для защиты от угрозы, таившейся среди деревьев, – собаки ростом с медведя, настоящего адского цербера с выпирающими челюстями и укусом, дробившим кости.

В то утро у воды собралось разношерстное общество. Там было несколько разновидностей лошадей – от миниатюрных скакунов с изящными трехпалыми лапками до могучих рысаков с единственным копытом на спринтерских ногах. Мелкие жевали листья кустарников, торчавших на берегу, а крупные носились по краю озера, взбалтывая копытами ил, а порой останавливаясь, чтобы пощипать травы.

С ними были олени и верблюды. Иные верблюды представляли собой типичные виды – длинноногие, с дурацкой ухмылкой и горбиком на спине. Но был и такой, который вообще не походил на верблюда. У него был силуэт жирафа, с шеей-макарониной, торчавшей высоко над туловищем – метра на три вверх от земли, – так удобно срывать самые вкусные листочки с самых высоких веток! Обычно по утрам эти верблюдожирафы кормились в лесистых островках. Но не этим утром. На заре после сильного дождя риск нападения адского пса был слишком велик, и верблюдожирафы обошлись без завтрака. Они побрели к водопою – в стаде безопаснее.

Еще там были носороги – множество носорогов. Их было по меньшей мере сотни три, а может, и больше, разделившихся на несколько стад. Как и в длинношеих верблюдах, в них было что-то одновременно знакомое и незнакомое. Без сомнения, это были носороги, с коническими рогами, торчащими на носах. Но рыхлые животы, толстые ноги, пухлые морды и почти полное отсутствие шеи – все это придавало им сходство с гиппопотамами. Одни носороги плескались на отмелях, наслаждаясь прохладой воды поутру, ведь с каждой минутой становилось все жарче. Другим, однако, было не до баловства. Урчание в их огромных животах напомнило им о еде. Каждый день для поддержания жизнедеятельности им требовалось съедать десятки килограммов травы. Чем раньше они начнут пировать, тем лучше.

Утро было чудесное, но в воздухе чувствовалось напряжение. Не только страх перед адскими псами, но и что-то еще – как внутри носорожьих стад, так и между ними отношения накалялись. Это были отношения соперничества, трудноуловимые для всех, кроме самих носорогов. В каждом стаде был вожак – самец, и не какой-нибудь, а здоровенный, с самыми большими резцами-бивнями среди всех. Он окружал себя самками, так что каждое стадо скорее походило на гарем. Почти все самки были беременны, и сроки их родов стремительно приближались. Притом многие из них еще заботились о родившихся в прошлом году детенышах, которые уже стали шаловливыми подростками, но порой все-таки нуждались в утешении и материнском молоке.

Такое устройство семьи оставляло мало возможностей для младших взрослых самцов, а их было немало. Некоторые из них искали общества, сбиваясь в стада холостяков – банды, в которых правили тестостерон и обида за неустроенность. То и дело какой-нибудь из холостяков набирался храбрости, чтобы сразиться с доминантным самцом за власть над гаремом, но для храбреца это редко оканчивалось удачей. Еще печальнее была участь одиночек, самых невезучих самцов, слонявшихся, словно зомби, на краю стада. Стоило одному из этих изгоев подойти слишком близко к самкам, как доминантный самец бросался на защиту своего гарема. В ход обычно шли рога и бивни, и драка надолго не затягивалась.

Пока один из самцов высматривал одиночку вблизи своего гарема – в то время как носорожьи детеныши плескались в воде, лошади щипали траву, а верблюдожирафы размышляли, стоит ли рискнуть отойти к деревьям, – по саванне прокатился грохот.

Все животные у водопоя замерли.

Никогда прежде они не слышали такого громкого шума. И никогда больше не услышат, ведь это прозвучала труба апокалипсиса.

Носороги, лошади и верблюды вытянули шеи вверх и увидели, что лазурный простор омрачила туча. Животные саванны не знали, что это был дымный шлейф, растянувшийся примерно на 1600 км к северо-западу. Он уходил в небо все выше, перед тем как, достигнув верхних слоев атмосферы, распуститься шляпкой гриба. Что бы это ни было, туча была далеко – пока еще в сотнях километров. Судя по реакции животных, они решили, что беспокоиться не о чем. Носорог снова набычился на потенциального соперника, детеныши продолжали плескаться, лошади – щипать траву, а верблюдожирафы решили, что с них хватит и никакие адские псы не помешают им лакомиться листвой.

Туча, однако, не останавливалась. Подхваченный западными ветрами, дым расползался по горизонту, как в замедленном кино, приближаясь к саванне. Его становилось все больше.

На востоке вставало солнце, туча шла с запада, и над саванной противоборствующие силы столкнулись. Туча заслонила землю от солнца, и день обратился в ночь. Наступила тьма.

Это была не мирная, а насильственная тьма. Животным саванны она показалась необычайно сильным бураном. Что-то падало с неба – то, из чего состояла дымная туча, не проходило мимо, а сыпалось вниз. Маленькие частички, размерами от пылинки до песчинки, пробивали мрак. Над равнинами завывала вьюга, но падал не снег. Это вещество было не холодным, а чуть теплым. Не белым, а горело-серым. Не мокрым, а колючим – крохотные стеклянные капельки, падая, впивались в шкуры саванных млекопитающих и вызывали такой зуд, какого они в жизни никогда не испытывали. А еще стояла вонь. Несло серой и огнем, и воздух был отравлен.

Птицы стали падать с небес. Их обмякшие тушки шлепались на землю, иногда отскакивая от спин носорогов. Носороги не видели, что происходит, их глаза ничего не различали во мгле. К тому же глаза начинали слезиться – колючая пыль из тучи забивала все, куда могла попасть: глаза, уши, носы, рты. Но даже с забитыми грязью ушами носороги различали шумы, разносившиеся по саванне. Они вселяли ужас. Вой ветра, какофония звуков кашля в стаде и пулеметная дробь сыплющихся на траву мертвых птиц. Град из птичьих трупов.

Тучу несло ветром, и в конце концов небо над саванной очистилось. Черная метель продлилась всего несколько часов, но животным они показались вечностью. Когда солнце наконец пробилось сквозь смог и облако двинулось дальше к востоку, лошади, носороги и верблюды проморгались и пришли в себя. Зрелище, открывшееся их глазам – покрасневшим и залепленным грязью, – было потусторонним.

Вся их саванна была покрыта серым ковром толщиной сантиметров пятнадцать. Это серое вещество было пеплом.

Он окутал все. Ни единой травинки не было видно на земле, ни одного нетронутого цветка или листочка на дереве. Водопой остался на месте, но на поверхности воды кружили вихри пепла, постепенно превращая ее в вязкую массу.

Оцепенение сменилось паникой. Носороги сбились в одну огромную толпу, гаремы к гаремам, банды холостяков и одиночки жались к фертильным самкам и доминантным самцам. Сталкиваясь друг с другом, словно шары для пинбола весом в тонну, животные метались по засыпанной пеплом равнине, растаптывая мертвых птиц в лепешки, а затем, выбиваясь из сил и кряхтя, двинулись к единственному месту, где чувствовали себя в безопасности, – к водопою. Но там уже не было ни безопасности, ни водопоя – лишь яма с кремнеземовой жижей.

Следующие дни выдались тяжелыми. Без воды носорогов, верблюдов и лошадей одолевала жажда, их губы трескались, когда они безуспешно пытались отхлебывать воду из грязи бывшего водоема. Некоторые из них заходили слишком глубоко, и их засасывало в зыбучий пепел – сил выбраться у них не хватало.

Животных мучил голод. Все, что им оставалось, – копытами, лапами и языками пытаться достать траву из-под пепла. Толку от этого было мало: бóльшая часть травы погибла, задушенная и отравленная пеплом, который сработал как гербицид. Положение усугублялось тем, что всякий раз, когда животные пытались разгрести пепел, они поднимали его в воздух и вдыхали его.

С каждым вдохом они поглощали все больше пепла. Его частицы были настолько мелкие, что глубоко проникали в легкие, поэтому каждый вдох все больше забивал легкие животным – словно мешок, который понемногу набивают песком. Вначале они чувствовали легкую одышку, но в следующие несколько дней внутри у них все так окаменело, что они едва могли дышать. В их кровь поступало так мало кислорода, что они обезумели, а ноги у них стали распухать.

Один за другим, спотыкаясь в бреду на своих воспаленных ногах, носороги, лошади и верблюды капитулировали перед неизбежным. Измотанные, измученные голодом и жаждой, не в состоянии дышать, один за другим они падали в пепел. Вокруг водоема и по всей равнине громоздились трупы, словно жертвы побоища в какой-то ужасной войне.

Вдали из лесистого островка выбрался одинокий зверь. Он обходил поле брани, оставляя на пепле отпечатки лап. Адский пес. Всего несколько дней назад он был грозой всех носорогов, лошадей и верблюдов саванны. Теперь все эти животные были мертвы. Едва жив был и адский пес. Голодный и изнуренный, он уже готов был рухнуть, когда увидел на берегу озера гору разлагающегося мяса. Он подошел к туше носорога и вяло откусил несколько кусков от бока, выплевывая пепел. Это был его последний обед перед тем, как он пал рядом со своей добычей.

Вновь поднялся ветер, разносясь зловещим эхом по пустынной равнине. Налетел, как снег, пепел и засыпал водоем, похоронив его вместе со всеми зверями.

Около 12 млн лет назад, в середине миоцена, на территории нынешнего Айдахо взорвался вулкан. Его питала та же система тепла и магмы, которая в настоящее время таится под Йеллоустонским парком, питая «Старого служаку» (Old Faithful) и другие знаменитые гейзеры. Восточными ветрами пепел разнесло по значительной части Северо-Американского континента. В 1600 км к востоку, в нынешнем штате Небраска, землю засыпало, как снегом, пятнадцатисантиметровым слоем стеклянистого, пахнущего серой пепла. Многие обитавшие там животные погибли сразу, в первую очередь птицы – они не успели опомниться, задохнувшись от пепла на лету. Другие, в том числе большинство наземных млекопитающих, несколько дней или даже недель умирали от голода, жажды, болезней и истощения. Затем, словно в довершение издевательств, их погребло под тем самым пеплом, который забил им легкие, испортил воду и отравил пищу.

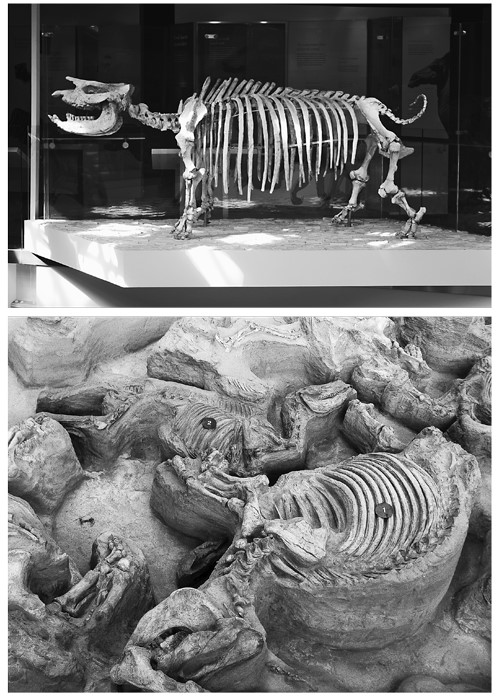

Эта антиутопия – не вымысел. Вулканическая бойня запечатлена в ископаемых остатках птиц, носорогов, верблюдов и лошадей, окаменевших на месте своей гибели, словно в доисторических Помпеях. Их скелеты можно увидеть воочию в одном из самых потрясающих – и непривычных – музеев мира. Снаружи «Сарай с носорогами» – в нынешнем Государственном историческом парке Ашфолл Фоссил Бедс (Ashfall Fossil Beds State Historical Park), расположенном в сельской местности округа Энтелоп с населением около 6600 человек, – напоминает один из торчащих вдоль шоссе складов, куда фуры приезжают за товарами. Его пологие очертания и земляные тона как будто сливаются с холмистыми фермерскими угодьями северо-востока Небраски. Нелегко догадаться, что внутри находится свыше сотни окаменелых скелетов in situ… если не больше.

Первые кости здесь обнаружил палеонтолог Майк Ворхис в 1971 г., когда вместе со своей женой Джейн они обследовали овраг на краю кукурузного поля. Ворхис разглядел характерный блеск зубов, выступавших из мягкого серого вулканического пепла. Зубы сидели в челюсти, челюсть сочленялась с черепом, а череп со скелетом. Потом, когда бульдозером сняли около 600 кв. м почвы, обнаружились еще десятки скелетов – в основном носорогов, но также лошадей, верблюдов, оленей и бесчисленных птиц, рассыпанных среди носорожьих следов. Счет пошел уже на сотни, когда палеонтологи продолжили раскопки, растянувшиеся на десятилетия. Работы продолжаются и ныне, под плоской крышей «Сарая с носорогами», где туристы могут посмотреть, как ученые и волонтеры счищают пепел с 12-миллионолетних костей в режиме реального времени.

Окаменелости – исключительно капризная штука. Чаще всего единственное, что удается найти, – это несколько костей, и то если повезет. Обычно, как известно участникам наших полевых экспедиций в Нью-Мексико по собственному опыту, поиск ископаемых млекопитающих подразумевает находку зубов. Иногда нескольких зубов в комплекте с челюстью, но чаще одного – сломанного, стертого, фрагментарного. Причем, как правило, зубы и кости лежат не там, где умерло животное, которому они принадлежали, – их смыло течением реки, снесло ветром или раскидали падальщики, прежде чем на них лег слой ила либо песка и они превратились в окаменелости. Если сравнивать палеонтологов с детективами, нам почти всегда приходится работать на месте преступления, потревоженном временем и обстоятельствами.

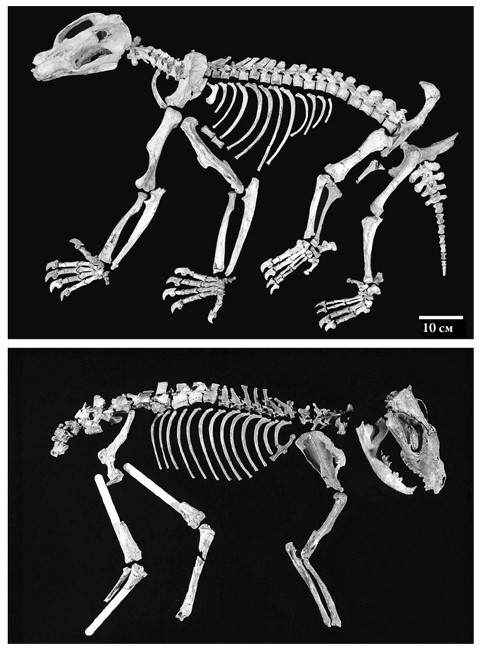

Скелеты носорогов Teleoceras (вверху), Teleoceras и лошади Cormohipparion, сохранившихся в Ашфолл Фоссил Бедс (внизу).

Фотографии Рэя Бунайта и Ammodramus соответственно

То ли дело Ашфолл Фоссил Бедс. Йеллоустонский супервулкан в своей разрушительной мощи сотворил моментальный снимок миоценового сообщества. Конечно, это трагический портрет. Ниже всех под грудой пепла погребены птицы – признак того, что они стали первыми жертвами. Поверх них лежат скелеты млекопитающих – значит, носороги, лошади и верблюды протянули еще как минимум несколько мучительных дней перед смертью. Носорожьи детеныши прильнули к мамам в последнем отчаянном объятии, а их последний ужин из растительной кашицы застыл где-то внутри грудной клетки. На некоторых скелетах носорогов заметны следы отеков конечностей – кистей и стоп, запястий и щиколоток – признаки удушья. Другие отмечены характерными следами болезни костей, вызванной легочной недостаточностью, и изгрызены падальщиками – скорее всего, адскими псами, научное название которых – «эпицион» (Epicyon): зверюга полутораметровой длины, весом в 80 кг, сокрушавшая кости. Даже извращенный ум Альфреда Хичкока не сумел придумать столь варварскую сцену.

Однако для палеонтологов этот моментальный снимок чрезвычайно ценен. Он многое говорит нам о жизни и поведении миоценовых млекопитающих, в особенности носорогов, которые относятся к виду телеоцерас (Teleoceras). Очевидным образом, если столько носорогов умерло вместе, то и жили они кучно, общественными группами. Статистическое исследование их скелетов раскрывает демографию доисторической популяции. У некоторых особей молочные зубы, и по размеру они четко делятся на три категории: годовалые, двухлетки и трехлетки. Размножение, по-видимому, происходило раз в год. Остальные носороги, с наборами постоянных зубов, составляли две группы: с маленькими передними резцами-бивнями и с большими. Внутри особей с маленькими бивнями найдены эмбрионы, а значит, это самки, из чего следует вывод, что обладатели больших бивней – самцы. Это привело к невероятному открытию: на кладбище носорогов на одного взрослого самца приходится пять взрослых самок. Подобное асимметричное соотношение полов, нецелесообразное для человеческой популяции, характерно для современных видов млекопитающих, образующих гаремы, где один альфа-самец спаривается с группой самок.

По своему гаремному составу эти 12-миллионолетние носороги выглядят практически современными. Несомненно, многие аспекты внешнего вида и биологии млекопитающих из Ашфолла легко узнаваемы для нас. Конечно, носороги несколько напоминают бегемотов, а у некоторых верблюдов длинные жирафьи шеи, но в остальном эти животные определяются безошибочно. Это носороги. Это верблюды. Это лошади. Как мы узнали в двух предыдущих главах, основные современные группы плацентарных млекопитающих – приматы, непарнокопытные и парнокопытные, хищные типа кошачьих и псовых, слоны, рукокрылые и китообразные – начали распространяться в эоцене, около 56 млн лет назад. При всем при том древнейшие представители современных групп мало напоминали своих ныне живущих потомков. Достаточно взглянуть на ходячего кита, протослона размером со щенка или одну из мини-лошадок, падавших в озеро Мессель, как это становится очевидным. Но Ашфолл рассказывает иную историю. Жертвы вулкана – млекопитающие, которых сумеет определить любой дошкольник, те же звери, которых мы сегодня видим в зоопарках. К миоцену современные группы практически полностью осовременились.

Однако млекопитающие из Ашфолла как будто не на своем месте. Носорогов мы ожидаем встретить в Африке, верблюдов – на Ближнем Востоке, а не прямо посреди Соединенных Штатов Америки. Пройдитесь по современной сельской местности Небраски, и если вам покажется, что вы заметили носорога, скорее всего, вы ошиблись и приняли за него огромного быка мясной породы. Или вам померещилось. То же с верблюдом: он может оказаться в Небраске, только если сбежал из зоопарка и ему не хватило ума вернуться.

Почему же тогда в миоценовой Небраске обитали носороги и верблюды? Ответ дают другие ископаемые из Ашфолла. Эти окаменелости – не украшения музейных коллекций, в отличие от скелетов млекопитающих, а гораздо более скромные образцы: микроскопические семена трав, застрявшие в зубах, сохранившиеся во рту, в глотке и между ребрами носорогов. Эти семена росли не на тех травах, которые шуршат на ветрах прерий в современной Средней Америке. Они принадлежали к субтропическим видам, близким к тем, что в наши дни цветут в Центральной Америке. Более того, другие растительные остатки из Ашфолла указывают на присутствие небольших рощиц из калифорнийского ореха и каркаса. Стало быть, в миоцене Небраска была саванной – территорией, покрытой травами, с редкими группами деревьев, где выпадало мало дождей. Она во многом напоминала современные африканские саванны, где резвятся львы, слоны и антилопы.

Звучит неправдоподобно, но, если бы вы перенеслись в миоцен, вы могли бы отправиться в Небраску на сафари.

Американские саванны отличались не только от современных ландшафтов, но и от тех, что предшествовали им в палеоцене и эоцене. Вспомним, что палеоценовый мир – после гибели динозавров от астероида 66 млн лет назад – был парниковым: бóльшую часть Северной Америки покрывали джунгли, а полярных шапок не было. На палеоцен-эоценовой границе 56 млн лет назад этот парник разогрелся еще больше – в пароксизме глобального потепления. В течение эоцена температуры несколько снизились, но это по-прежнему была тепличная среда. Сохранялись джунгли и свободные ото льда полюса. Затем, 34 млн лет назад, когда эоцен сменился олигоценом, мир перевернулся. Парник обратился в холодильник, который затем станет морозилкой.

Перемена была внезапной, как будто кто-то вдруг закрыл кран с горячей водой и открыл с холодной. Всего за каких-то триста тысяч лет – самое большее – мировые температуры круто пошли вниз. Высокие широты остыли в среднем на 5 ℃, но еще более заметные последствия наступили в глубинах континентов, например в тех частях Америки, которые стали саваннами. Там температуры снизились на 8 ℃. С охлаждением суши и моря климат стал более сезонным, более изменчивым и чертовски непредсказуемым. Это был самый резкий и самый продолжительный температурный сдвиг со времен падения астероида. Возможно, современное глобальное потепление превзойдет его (в противоположную сторону), но пока об этом еще рано говорить.

Повинно в потрясении было элементарное стечение обстоятельств. Во-первых, содержание углекислого газа в атмосфере постепенно падало, а значит, парникового газа, обеспечивающего планете теплоизоляцию, становилось все меньше. Во-вторых, летние сезоны становились холоднее обычного, вероятно, из-за периодических изменений в околосолнечной орбите Земли. В-третьих, и это, наверное, самое важное, континенты продолжали расходиться. Гондвана, последний осколок древней Пангеи, завершала свой мучительный развод.

В тепличных условиях палеоцена и раннего эоцена Антарктида все еще оставалась связанной с Австралией и Южной Америкой, пусть и не слишком прочно. После миллионов лет землетрясений, в позднем эоцене, Антарктида высвободилась с обеих сторон. В разломы хлынула вода, и вокруг Южного полюса возникло новое холодное течение, которое теперь мешало теплым водам попасть в южный океан. Циркумполярное течение действовало как кондиционер, охлаждая Антарктиду и создавая ледники, которые быстро заморозили полярные земли. Впервые за сотни миллионов лет со времен каменноугольно-пермской эпохи отдаленных предков млекопитающих по континенту распространились обширные ледники. На севере еще не было полярной шапки, так как льдам было труднее образоваться там, где нет массива суши, подобного Антарктиде. Но лед в конце концов появится, намного позже, вместе с мамонтами и саблезубыми тиграми – об этом будет следующая глава.

Антарктические ледники стали самым наглядным последствием эоцен-олигоценового похолодания, но воздействие падения температур ощущалось на всей планете. В десятках тысяч километров от новоявленных ледников пострадали континентальные земли Северной Америки. Они стали не просто холоднее, но и суше, а место медленнорастущих деревьев заняли растения с более коротким жизненным циклом и меньшим количеством древесины. Джунгли исчезали, сменившись сначала лесостепью, потом саванной, потом открытыми степями. Это был затяжной процесс, охвативший олигоцен (34–23 млн лет назад), который продолжился в миоцене, во времена млекопитающих из парка Ашфолл (23–5 млн лет назад), и позже. При таких масштабных изменениях температуры, климата и растительности у млекопитающих не оставалось выбора – пришлось приспосабливаться.

Мой папа терпеть не может стричь газон. Когда несколько лет назад мои родители переехали из дома моего детства, они объяснили это желанием быть поближе к многочисленным внукам. Но я подозреваю, что не меньше это было связано со стремлением найти небольшой дом с крохотным двориком. Теперь, когда я сам домовладелец, я их понимаю. Трава растет непрерывно. Зима дает краткую передышку, но весной зеленые травинки выстреливают из почвы с яростью баллистических ракет. Стоит на неделю забыть о газонокосилке, как дом становится похож на заброшенную декорацию к фильму ужасов. Конца этому нет. Трава, как усы у подростка, – чем больше стрижешь, тем больше отрастает и становится все гуще и гуще.

Но, по правде говоря, мне не стоит жаловаться на траву. Мир без нее был бы чужим и негостеприимным для человека. Травы – не только декоративные ковры на наших лужайках, в парках и на площадках для гольфа. В настоящее время существует более 11 000 видов трав, покрывающих 40 % поверхности суши – саванны, прерии и степи, но в первую очередь земли, возделанные человеком. Газоны – само собой, но главное – поля. Большинство наших основных видов продовольствия – это травы: достаточно назвать пшеницу, кукурузу и рис. Для тех, кто, как я, вырос в деревне, летом играл в прятки на полях, а осенью в кукурузных лабиринтах, очевидно, что представляют собой эти культуры – и все прочие травы: специализированный тип цветковых растений с прямым, тонким, полым стеблем, на котором, если дать ему вырасти, появятся цветы и плоды, которые могут оказаться съедобными. Зернышко пшеницы – это плод, хотя и очень необычный. Как и зерно кукурузы.

Трава – такой вездесущий элемент нашего мира, что можно подумать, будто она существовала всегда. Это не так. Первые 4,43 млрд лет истории Земли трав не было, но как только они возникли, они изменили все. Это понял Джордж Гейлорд Симпсон, создавший в 1940-х гг. знаменитое родословное древо млекопитающих. Появление лугов и степей, утверждал он, оказало огромное влияние на эволюцию населявших их млекопитающих, в первую очередь лошадей. Он назвал этот процесс «великой трансформацией». Симпсон был не только выдающимся палеонтологом своего времени, но и плодовитым автором научной литературы. Он посвятил целую книгу рассказу о том, как травы породили лошадей. Однако лишь в последние два десятилетия мы разобрались, как именно происходила травяная революция.

Новую историю трав написала Каролина Стрёмберг. Она выросла в Лунде (Швеция) и в детстве собирала трилобитов на скалистых берегах Готланда – острова в Балтийском море к востоку от материковой Швеции. Геологию она изучала параллельно с искусством и защитила магистерскую диссертацию по микроскопическим окаменелым зубам возрастом более 420 млн лет, одновременно работая помощницей иллюстратора научных изданий. В аспирантуру она поступила в Калифорнии, где случайно попала на лекцию об эволюции лошадей. Она задалась вопросом: верна ли классическая симпсоновская история «великой трансформации», или это скорее небылица? Единственный способ проверить это: собрать подробные данные об ископаемых травах и млекопитающих и проследить их совместные изменения во времени. Так родилась тема ее диссертации, которая принесет ей престижную Ромеровскую премию от Общества палеонтологии позвоночных (Society of Vertebrate Paleontology, SVP) в 2004 г. Это была первая конференция SVP, в которой я принимал участие, еще восторженным студентом, и с тех пор не перестаю восхищаться работой Каролины.

Травы – в грандиозных масштабах истории Земли – явление молодое. Бронтозавр никогда не пробовал и даже не видел ни единой травинки. Трицератопс мог увидеть ее разве что мельком. Травы появились только в самом конце мелового периода, на закате империи динозавров, когда млекопитающие все еще оставались в тени. Свидетельства тому скудные и довольно неприятные: микроскопические комочки кремнезема, которые называются фитолитами, в окаменевшем помете завропод из Индии. Определила их Каролина. Фотографии ей показали индийские коллеги на той самой конференции 2004 г., где ей присудили премию. Она тут же поняла, что комочки из мелового периода практически не отличаются от современных фитолитов, которые откладываются в тканях трав для опоры и защиты от выедания животными. Она прыгала от радости – она знала, что это революционное открытие. Через год она вместе с индийскими друзьями описала эти невзрачные окаменелости. Как обычно и бывает с первопроходцами, первые травы были малорослыми, малозначительными и незапоминающимися. Они росли небольшими лужайками и никогда не образовывали обширных полей. Если вы увидите изображение динозавра на поле травы, это неправда.

В постастероидном периоде все в основном оставалось по-прежнему. Ранним травам приходилось бороться за пространство с буйными деревьями и лианами джунглей, напитанных энергией палящего климата палеоцена и эоцена. Приспосабливаясь к среде, травы диверсифицировались, а некоторые, подобно бамбуку, научились отлично выживать в душной тесноте джунглей. Тем не менее для распространения трав места не хватало, доступное открытое пространство занимали папоротники и кустарники. Поэтому в палеоценовом Нью-Мексико, где «архаические» плацентарные формировали первые сообщества с преобладанием млекопитающих, не было ни лугов, ни степей. Не было их и тогда, когда троица приматов, непарнокопытных и парнокопытных расселилась по северным континентам на волне ПЭТМ в период глобального потепления. Или когда странные млекопитающие Южной Америки и Африки начинали свою эволюцию в изоляции.

Затем эоцен перешел в олигоцен, парник сменился холодильником. Климат охлаждался, осадков становилось меньше, нуждавшиеся во влаге джунгли исчезли, и ландшафты постепенно стали более открытыми. Травы воспользовались этой возможностью – их способность быстро расти и выносить более суровые условия позволила им занять место лесов. Шаг за шагом, медленно продвигалась их армия по земле, захватывая все новые владения. В диссертации Каролины показано, что в Северной Америке, где имеется самая полная ископаемая летопись переходного периода, травы в открытых местах обитания начали заявлять о себе в олигоцене. Еще больше они распространились – поглощая расширяющиеся прогалины между отступающими лесами – в следующие 10 млн лет и к миоцену, около 23 млн лет назад, образовали полноценные прерии.

Это было важное событие. Возникла совершенно новая экосистема, со шведским столом зелени, постоянно появляющейся из-под земли. В отличие от листьев на деревьях, трава росла снизу вверх, и чем больше ее обгладывали, тем лучше она становилась. Все гуще, крепче и здоровее. Таким образом, сам акт поедания травы способствовал распространению лугов. Более того, постоянный выпас животных приводил к тому, что кустам и деревьям, растущим медленнее, было труднее закрепиться. Внутренние области континентов превратились в океаны травы – настоящий подарок для лошадей и других млекопитающих, как манна небесная, которой, согласно Библии, питались израильтяне в пустыне после исхода из Египта. Для лошадей такой манной стала трава и остается по сей день.

Только вот одна проблема. Питаться травой непросто. В отличие от мягких листьев, плодов и цветков, трава абразивная. Волокнистая по текстуре, она часто бывает жестче, чем листья, но есть и две более серьезные трудности. Во-первых, пресловутые фитолиты – комочки кремнезема, выделяемые травами. Они полезны для палеонтологов, потому что хорошо сохраняются в виде окаменелостей, однако причиняют неудобства животным, ведь это все равно что песчинки в зеленом салате. Во-вторых, грязь. Многие травы растут у самой земли на открытых пространствах и собирают на себя грязь, пыль и всевозможные частицы, которые наносит ветер. Современные пасущиеся млекопитающие поглощают с пищей невероятное количество грязи. В среднем домашняя корова глотает 4–6 % грязи от общего объема пищи, тогда как животные, питающиеся листьями, – менее 2 %. Овцам, откусывающим траву ближе к земле, чем коровы, еще хуже в этом смысле: по наблюдениям в Новой Зеландии, они поедают до 33 % грязи – иными словами, на две части травы приходится одна часть грязи.

Грязь и фитолиты действуют как наждачная бумага, стирая зубы млекопитающих, когда те пасутся на траве. Это не пустяк – эмаль буквально сдирается, современные пасущиеся травоядные ежегодно теряют около 3 мм от высоты зуба. Может показаться, что это немного, но вот наглядный пример. Мои коренные зубы выступают над линией десен примерно на сантиметр (10 мм). Если бы я питался одной травой, моих зубов едва хватило бы на три года. Так как я млекопитающее, то не могу отрастить новые зубы, и как только износятся и молочные, и постоянные, мне понадобится серьезное стоматологическое вмешательство. Лошади, овцы и коровы не могут заказать себе вставные челюсти, поэтому, когда их зубы сотрутся до основания, им остается только умереть с голоду.

Удлиненные гипсодонтные зубы лошади, с длинными корнями, углубленными в челюсть, в сравнении с человеческими зубами, у которых короткие корни. Коронка зуба, выступающая над линией десен, обозначена белым.

Рисунок Сары Шелли

Млекопитающие олигоцена и миоцена получили отравленную чашу: столько пищи в виде травы, которая так и просится, чтобы ее съели; чем больше ее ешь, тем больше вырастает, но жадность грозит смертью. Эволюция нашла решение – гипсодонтию. Это просто красивое слово для обозначения высоких зубов, которые продлевают млекопитающему способность жевать. Если бы мои коренные зубы были высотой в 2 см (20 мм), то я смог бы жевать траву вместе с грязью вдвое дольше, прежде чем они сотрутся. Чем больше я смог бы удлинить свои зубы, тем большее окно времени я получил бы на обжорство. Конечно, у людей такого не происходит, потому что наш рацион этого не требует. Но многие млекопитающие, пасущиеся на траве, – и в первую очередь симпсоновские лошади – независимо пришли к этому простому решению. У них развились коренные (а иногда и предкоренные) зубы, которые выглядят как комичные растянутые ириски. Их высота настолько увеличилась, что коронка зуба – покрытая эмалью часть, выступающая над деснами, – перестала умещаться во рту, и теперь бóльшая часть ее скрывается в десне и челюстной кости, постепенно выходя наружу в течение жизни животного, как стержень механического карандаша. У некоторых млекопитающих зубы даже стали расти всю жизнь.

Развитие гипсодонтии в ответ на распространение травяных сообществ – ключевой сюжет в симпсоновской «великой трансформации». Предполагается, что именно она стала двигателем эволюции лошадей, превратив их из невзрачных лесных жителей, питающихся плодами и листьями, в великолепные символы скорости и грации, которыми мы любуемся теперь. Исследования Каролины – и работы многих ее коллег – подвергают сомнению эту упрощенную притчу о причине и следствии. Несомненно, травяные поля способствовали эволюции лошадей и многих других млекопитающих, но история гораздо сложнее – и намного богаче, – чем казалось Симпсону.

Лошади, как выяснилось, опоздали. Они не торопились приобрести зубы с высокой коронкой и не сразу получили полный доступ к новоявленному изобилию травы. Причем они оказались настолько медлительны, что многим другим млекопитающим это удалось раньше. По мере того как в олигоцене ландшафты становились все более открытыми и промежутки между джунглями заполняли травы, первыми адаптировались мелкие млекопитающие. Грызуны и зайцеобразные, с их бешеными темпами рождаемости и быстрой сменой поколений, легче всего отзывались на прихоти естественного отбора. Они удлинили свои зубы, чтобы объедать траву и справляться с грязью, как минимум за 10 млн лет до того, как гипсодонтия развилась у лошадей. Затем тот же фокус с удлинением коренных зубов проделали некоторые крупные копытные – но это были парнокопытные, в том числе множество верблюдов, которые стали самыми распространенными травоядными на пастбищах олигоцена. Между тем у олигоценовых лошадей сохранялись короткие зубы их эоценовых предков со слабым износом эмали – признак того, что они питались мягкими листьями, тогда как пастбищные ниши на открытых пространствах захватили кролики, грызуны и верблюды.

В начале миоцена, 23 млн лет назад, о джунглях не осталось и воспоминаний. Просторы Северной Америки заполонили травы. Только тогда, когда островки травы между сокращающимися участками лесов стали морями, лошади спохватились. Они как будто поняли, что их старой жизни настал конец, и нехотя начали переходить с листьев на траву. Износ их зубов неожиданно становится чрезмерным, выпуклые бугорки на зубах потомственных листоедов превращаются в пологие холмики, стираемые фитолитами и грязью. Как только зубы начинают изнашиваться, они становятся все выше и выше с каждым поколением. И все же гипсодонтия формировалась медленно – естественному отбору приходилось наверстывать упущенное. Между раннемиоценовыми лошадьми с сильным износом зубов и первыми среднемиоценовыми лошадьми с истинно гипсодонтными зубами, как у современных лошадей, прошло 5 млн лет. Параллельно с гипсодонтией эти лошади обзаводились другими зубными адаптациями для того, чтобы преодолевать трудности питания травой: лабиринтом острых, как бритва, эмалевых гребней на жевательной поверхности зубов для разрезания и измельчения, которые по мере износа затачиваются травой и песком.

На это потребовалось время, но к концу миоцена, 5 млн лет назад, лошади преуспели в искусстве пастьбы и стали одними из самых умелых травоядных за всю историю живого. Они были не одиноки: гипсодонтию независимо приобрели как минимум 17 групп копытных, включая тех самых пузатых носорогов, которые нашли себе братскую могилу в Небраске, когда вулканический пепел засыпал их корм – траву. Животные американских саванн приобрели и другие адаптации. Лошади, верблюды и другие копытные стали чемпионами по бегу; их ноги удлинились и выпрямились, как ходули, чтобы они могли носиться галопом по открытым пастбищам. Конечности у лошадей упростились до того, что на каждой остался лишь один палец; ноги превратились в рычаги, чьей единственной задачей был бег: отлично для жизни в быстром темпе. Грызуны и зайцеобразные, больше не привязанные к лесам, экспериментировали с новыми способами передвижения, например прыжками, и новыми способами защиты – рытьем нор, которые сверху скрывает трава.

Все эти травоядные, пасущиеся под открытым небом, были для хищников приглашением к шведскому столу. Любая еда на выбор, остается только поймать. Олигоцен и миоцен стали ареной гонки вооружений, танго хищников, диверсифицирующихся бок о бок со своей добычей, где каждая сторона старалась обогнать другую. На американские саванны наводило ужас множество новоприбывших хищных млекопитающих: медведи, кошачьи и псовые всевозможных форм и размеров, одни с клыками-саблями для вспарывания плоти, другие с мощными коренными зубами, раздавливающими кости. Одни были засадными хищниками, способными прятаться в высокой траве или остатках рощиц, а затем ошеломлять свою жертву внезапным нападением. Другие удлинили ноги, чтобы преследовать добычу на коротких расстояниях, прежде чем наброситься на нее и убить.

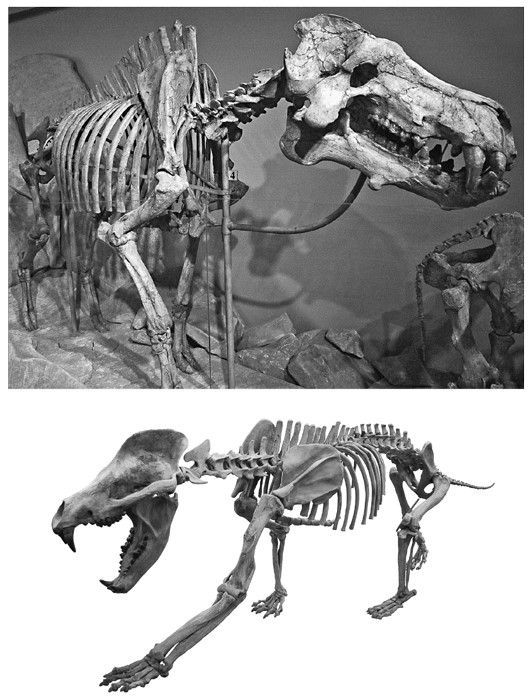

Глядя на этот смертоносный зверинец, трудно решить, кто из хищников был страшнее всех. Может быть, борофагины – вымершее, к счастью, подсемейство псовых, куда входил и адский пес эпицион. Они вели себя как гиены в волчьей шкуре, загоняя добычу и расчленяя ее костедробильными укусами. А может быть, амфиционовые – еще одна группа вымерших собачьих родичей, получивших прозвище «медведесобаки», потому что они напоминали кошмарную помесь этих двух созданий. Амфицион (Amphicyon), в честь которого была названа вся группа, достигал двух с половиной метров в длину и весил 600 кг – это был один из самых крупных хищников, когда-либо живших в Северной Америке со времен вымирания тираннозавров 66 млн лет назад.

Я бы, однако, поставил на энтелодонтов. Эти так называемые адские свиньи в случае необходимости завалили бы и адского пса. Страшилища с огромными головами, толстопузые, горбатые, однако на тонких резвых ногах с копытами – они являли собой ужасающее сочетание силы и прыти. Самый крупный их представитель, деодон (Daeodon), был высотой 2,1 м в холке и весил около 450 кг. Их длинные клыки и мощные, как тиски, челюсти могли справиться с чем угодно – с листьями, кореньями, падалью или живой добычей. Единственным утешением для животных американских саванн было, скорее всего, то, что адские свиньи чаще набрасывались друг на друга, чем на представителей других видов. Их головы, покрытые узловатыми шишками и костными выступами, напоминали страшные маски, чтобы соперник дважды подумал, прежде чем начать драку. На многих ископаемых черепах видны следы ран и укусов – боевые шрамы, полученные в битвах за брачных партнеров или территорию.

Если рассматривать американские саванны, то «великая трансформация» Джорджа Симпсона представляется одновременно и великой диверсификацией. Смена лесов саваннами привела к появлению новых персонажей среди млекопитающих: пастбищных травоядных, таких как лошади и носороги, гиперхищников вроде адских псов и адских свиней, дьявольски быстро бегавших, прыгавших, скакавших. Травянистые сообщества наплодили новые ниши вдобавок к тем, что уже существовали в лесах. Понижение температур, появление открытых пространств и травы работали совместно, творя из ограниченного набора млекопитающих более многочисленную, разнообразную, специализированную и интересную кавалькаду видов в сравнении с обитателями джунглей. Это все равно что сравнивать первоначальный список действующих лиц в «Симпсонах» 1989 г. с сотнями персонажей в новейших сезонах, у каждого из которых своя повторяющаяся роль и собственные словечки.

Чем больше персонажей в истории, тем более запутанной она становится. На беду, в симпсоновской «великой трансформации» много неожиданных поворотов.

Хищники американской саванны: «адская свинья» Daeodon (вверху) и «медведесобака» Amphicyon (внизу).

Фотографии Джеймса Сент-Джона и Клеменса фон Фогельзанга соответственно

Эволюция лошадей может показаться последовательной историей о том, как с распространением саванн листоядные стали пастбищными, за ними последовали и другие, например носороги, а все более свирепые хищники стремились угнаться за добычей. Однако это лишь одна сюжетная линия из множества запутанных историй, разыгрывавшихся в американских саваннах. Когда у лошадей появились зубы с высокой коронкой, чтобы скашивать траву, не все из них пошли по этому пути. Многие миоценовые лошади отлично себя чувствовали, питаясь листьями, и остались в лесах, которые, конечно, не исчезли, а отступили – сначала стали островками в океанах травы, затем отодвинулись в более теплые тропики и субтропики вслед за изменениями климата. Вспомним, что перед пеплопадом в Небраске у водопоя толпились не только однопалые рысаки, питавшиеся травой. Там были и более мелкие трехпалые лошади, не столь приспособленные к бегу, с короткими зубами, не особенно устойчивыми к износу, но идеальными для измельчения листьев.

Миоцен для лошадей был не столько организованным маршем к пастбищу, сколько одной большой танцевальной вечеринкой. Это было для них лучшее время, время изумительного разнообразия. Листоядные благополучно сосуществовали с пастбищными, поделив леса и прерии на множество ниш, так что одновременно бок о бок могло уживаться до десятка видов. Два семейства успешно сосуществовали на протяжении почти 20 млн лет – специализированные поедатели травы из линии современных лошадей и листоядные анхитериевые. Оказавшись в миоцене, вы бы с равным успехом могли увидеть лошадь, которая ест траву, и лошадь, которая ест листья.

Эти славные дни, окончившиеся всего несколько миллионов лет назад, стали кульминацией саги о лошадях. С этого момента сюжет развивался как драма взросления, утраты и совершенно неожиданного реванша.

В следующем после миоцена периоде, плиоцене, на смену умеренной прохладе пришли суровые холода. По северным континентам расползлись ледники и еще дальше распространились сухие открытые степи. Все листоядные лошади вымерли – не только в Северной Америке, но по всему земному шару, – и остались только пастбищные. Они и были предками современных лошадей, рода Equus, который сложился 4–5 млн лет назад в Северной Америке. Затем лошадиных постиг еще больший упадок – в Северной Америке они полностью вымерли 10 000 лет назад. В этом были повинны изменения климата и истребление ужасающим новым хищником – двуногим, куда более хитрым и смертоносным, чем всякие адские псы или адские свиньи. По воле случая часть лошадей нашла убежище в Старом Свете, где около 6000 лет назад в Азии их одомашнило одно племя тех самых гоминид-охотников. Азиатские лошади распространились в Европу, а оттуда испанцы в ходе своей жестокой конкисты несколько веков назад завезли их обратно в Северную Америку. Если сегодня на американских равнинах вы встретите стадо «диких» лошадей, это не местные уроженцы с непрерывной родословной, восходящей к миоценовым лошадям, которые адаптировали свое строение тела и зубов, чтобы пастись в американской саванне. Нынешние мустанги – одичавшие потомки испанских лошадей.

Это наглядный пример того, что, рассматривая лишь Северную Америку, можно упустить из виду более широкую картину. В конце концов, в олигоцене и миоцене весь мир остывал (хотя и присутствовали кратковременные скачки потеплений). Степи распространялись повсюду, но в разных местах разными темпами. В Восточной Азии это произошло, по-видимому, в то же время, что и в Северной Америке, – процесс начался в олигоцене и набрал обороты в миоцене. На Ближнем Востоке и в Европе, от Балкан до Афганистана, саванные фауны из лошадей, носорогов, жирафов и антилоп распространились к концу миоцена. Тогда же сформировались и африканские саванны – прообразы нынешних экосистем со львами, гну и зебрами. В Южной Америке, изолированной и расположенной ниже экватора, этот процесс происходил медленнее. У некоторых тамошних млекопитающих, включая южноамериканских копытных, гипсодонтные зубы появились намного раньше, чем у их отдаленных североамериканских родичей. Но, как показало исследование Каролины, причиной тому стал пепел от растущих андских вулканов, а не травы, которые распространились в нетропических областях континента только в самом конце миоцена.

А еще была Австралия, которая после отделения от Антарктиды на рубеже эоцена и олигоцена оказалась изолированной на краю света. Глубинные саванны появятся там намного позже, после того как там разыграется миоценовое шоу, не имеющее аналогов больше нигде.

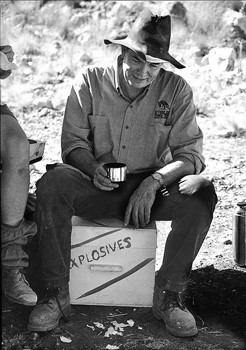

Каждый год в течение недели Майк Арчер понемножку взрывает скалы в австралийской пустыне. Обычно он прилетает на вертолете: иногда на военном, чаще на арендованном у скотоводов или охотников, которые отстреливают с воздуха оленей. Как-то его возил псих (на австралийском английском таких называют larrikin), который любил разыгрывать знаменитую сцену из «Апокалипсиса сегодня», где американский воздушный эскадрон расстреливает вьетнамскую деревню. Каждый вечер этот пилот – который, по мнению Майка, вероятно, служил во Вьетнаме – подлетал к реке Грегори, ручейку влаги в этой выжженной глуши Северо-Западного Квинсленда. Он снижался к самой воде и держался примерно в метре от поверхности, стараясь как можно меньше шуметь винтами, пока ему не попадался ничего не подозревающий лодочник. Тут он врубал через усилитель «Полет валькирий», взмывал на своем вертолете вертикально в небо и хохотал над паникой внизу.

«Спустя годы я иногда думаю, жив ли еще этот пилот», – с усмешкой сказал Майк во время пандемийного сеанса видеосвязи в условиях одиннадцатичасовой разницы во времени между Эдинбургом и Сиднеем.

Кто бы ни был его пилотом, Майк садится в вертолет и летит над степью, высматривая участки серого известняка, выглядывающего из травы цвета хаки. Он ищет места, где земля недавно пострадала от пожаров и обнажилась каменистая поверхность, обычно заросшая игольчатой травой спинифекс и редкими деревцами. Обнаружив выход породы, он велит пилоту приземлиться и высадить его. Вместе с ним высаживается отряд студентов и коллег – армия ученых, вооруженная, как и настоящая армия, немалым количеством боеприпасов. Их любимое оружие – детонирующий шнур из тонких пластиковых трубок наподобие компьютерного кабеля, наполненных слабой взрывчаткой. Если его поджечь, он разрезает породу на куски, как нож – торт. При разрезании он бабахает, но приглушенно. Однако так было не всегда.

В первый раз, когда Майк попытался добыть окаменелости из породы, он применил петарду из купленного с рук гремучего студня – любимого взрывчатого вещества Ирландской республиканской армии. «Когда фитиль сдетонировал, порода просто испарилась», – рассказывал он мне. Ну почти. «Один кусок покрупнее, размером с компьютер, взлетел на воздух и чуть не угробил у нас одну машину». Вспоминая о диких временах 1970-х, когда мало кто в Австралии искал ископаемых млекопитающих, а уж знающих, как это делать, было еще меньше, Майк только пожимает плечами: «Похоже, тогда мы были бессмертными». Но урок был усвоен. Для тех, кто хочет изучать окаменелости, черепа и скелеты куда информативнее, чем куча щебенки.

Сложись обстоятельства иначе, Майк мог бы быть тем полоумным пилотом, а не насмешливым профессором. Он родился в Сиднее, но вырос в США, получил годичную Фулбрайтовскую стипендию и по совету одного из своих преподавателей вернулся в Австралию – ему сказали, что в незаселенных местах можно найти ископаемые остатки млекопитающих, стоит только поискать. Был 1967 год, США безнадежно завязли во Вьетнаме. Майк сообщил своему военкомату в Нью-Йорке, что уезжает из страны, если нет других указаний. В силу некомпетентности военного ведомства его сообщение проигнорировали. Только через два месяца после его приезда в Австралию ему прислали повестку с требованием вернуться для прохождения медкомиссии. Фулбрайтовский комитет отказался оплачивать Майку перелет, и его оставили в покое… но лишь на несколько месяцев, так как его годичная стипендия быстро подходила к концу, а фонд был на грани банкротства. Если верить легенде – Майк считает, что это правда, – администратор стипендиальной программы наскреб остатки денег, поставил их все на скачках, сорвал большой куш, и Майк вдруг получил продление стипендии на следующий год, чтобы продолжить работу над своей диссертацией об ископаемых и современных хищниках Австралии. Вскоре после этого счастливый случай дал Майку свободу – война закончилась. Но к тому моменту он уже был покорен Австралией. Он написал отцу, что в Америке было хорошо, но из Австралии он возвращаться не собирается. С тех пор он там и живет.

Раскопки в Риверслее, Австралия: экспедиция извлекает известняковые блоки с окаменелыми остатками млекопитающих (вверху); Майк Арчер сидит на ящике из-под взрывчатки (ниже); вертолет доставляет продовольствие (следующее фото).

Фотографии любезно предоставлены Майком Арчером

В середине 1970-х гг. Майка занесло на станцию Риверслей в безлюдных краях на северо-западе Квинсленда. Оттуда сообщали о находках ископаемых млекопитающих, но, похоже, это мало кого интересовало – по крайней мере, не настолько, чтобы выдерживать экстремальную жару и одиночество в такой глуши. Майк тоже нашел окаменелости – и продолжал их находить, ежегодно возвращаясь в эти места. Самый большой улов достался ему в 1983 г. в месте, которое он окрестил Гэг-сайт. «Я посмотрел под ноги – повсюду из породы торчали черепа и челюсти, и это была просто фантастика, там было все, что мы мечтали отыскать в Австралии», – вспоминал он. Одна беда: порода была твердая, как цемент, и окаменелости было невозможно извлечь традиционным методом – с помощью молотков, кисточек и зубоврачебных инструментов. Команде Майка потребовалось применить свои бомбошнуры, разрезать породу на транспортабельные блоки и отвезти их к себе в лабораторию, где известняк можно было постепенно растворить уксусной кислотой, чтобы остались только кости. Многие черепа так хорошо сохранились – зубы блестят, кости выбелены, – что выглядят свежее, чем современные животные, сбитые машиной.

Временной отрезок, который (с некоторыми пробелами) охватывают находки из Риверслея, составляет 24 млн лет – от конца олигоцена (25 млн лет назад) до раннего плейстоцена. Когда в 1970-х гг. Майк приступил к раскопкам, все считали, что с середины миоцена Австралия была покрыта саваннами, как Северная Америка и бóльшая часть остального мира. Но чем больше окаменелостей находил Майк, тем больше он в этом сомневался. «Было до боли очевидно, что ни одно из растительноядных, которые мне попадались, не могло бы выжить на лугах», – сказал мне Майк, отметив, что зубная эмаль у них тонюсенькая, а коренные зубы с низкими коронками не похожи на безобразно удлиненные гипсодонтные зубы лошадей, носорогов и других пастбищных травоядных американских саванн. Напротив, их зубы выглядят приспособленными к питанию более мягкой и сочной растительностью – листьями, цветами и плодами дождевого леса. А еще было до боли очевидно, что найденные Майком млекопитающие – не лошади, не носороги, не верблюды, не адские псы или адские свиньи и вообще не напоминают миоценовых обитателей саванн Северной Америки. Не напоминали они и животных Европы, Азии, Африки или Южной Америки, известных из олигоцена и миоцена.

Все попадавшиеся Майку олигоценовые и миоценовые млекопитающие, не считая немногочисленных яйцекладущих и многочисленных летучих мышей, были сумчатыми. У некоторых скелетов в области сумок даже сохранились останки детенышей, окаменевших вместе с матерями в последнем скорбном объятии на том этапе жизни, когда они были абсолютно беспомощны и не отрывались от соска.

На самом деле это неудивительно, ведь в настоящее время сумчатые господствуют в Австралии. Многие знаменитые млекопитающие в тех краях – сумчатые: коалы, кенгуру, валлаби, бандикуты, поссумы и тасманские дьяволы – всего около 250 видов. Исключений только два. Во-первых, горстка однопроходных типа утконоса и ехидны – реликты мелового периода, о которых мы узнали несколькими главами раньше. Во-вторых, ограниченный набор плацентарных: рукокрылые, впервые долетевшие до Австралии во время своего глобального распространения в эоцене и там давшие начало множеству видов, грызуны, попавшие водными путями с севера, из Новой Гвинеи и Индонезии, всего несколько миллионов лет назад, и инвазивные вредители наподобие динго и кроликов, завезенные еще позже самым инвазивным плацентарным всех времен – Homo sapiens.

Как сумчатые оказались в Австралии? Этот вопрос не давал покоя Робину Беку, одному из бесчисленных студентов, которых выучил за эти годы Майк. По пятницам мы с Робом частенько проводили вечера в пабе – он тогда стажировался после защиты диссертации в Американском музее естественной истории, а я еще готовился к защите. До того как Роб перебрался в Нью-Йорк, он проделал такое же кругосветное путешествие, как и его учитель Майк, правда, над ним угроза войны не висела. Роб – выходец с севера Англии, получил международную аспирантскую стипендию и выбрал Австралию после того, как Майк соблазнил его проектом по «странным ископаемым сумчатым», в том числе тому, которого он окрестил «как-его-донтом» («Thingodonta»). Переезд за тысячи километров ради изучения вымерших сумчатых чудиков стал для Роба и его семьи смелым шагом. Вечером накануне его вылета в Сидней его мать взглянула на чемодан и вздохнула: «Значит, ты действительно едешь?»

То же самое можно сказать о сумчатых. Как показывает исследование Роба, Австралия стала конечной станцией их кругосветного путешествия длительностью во много миллионов лет. Вспомним, что в меловом периоде метатериевые предки сумчатых в изобилии водились на северных континентах. Астероид положил конец их мечтам о господстве, и их едва не постигла участь тираннозавров и трицератопсов. Некоторым удалось найти убежище в Южной Америке, где они вместе с южноамериканскими копытными и ксенартрами (броненосцами и ленивцами) образовали фауну островного континента. Не желая оставаться на одном месте, метатерии продолжили свой поход, используя в качестве магистральных путей сухопутные перешейки, связывавшие Южную Америку с Антарктидой и Австралией. По какой-то причине южноамериканские плацентарные двинулись в Антарктиду, и по крайней мере одна группа, похоже, достигла Австралии, но они не закрепились там надолго, и сумчатые остались один на один с местными однопроходными. Когда в эоцене Австралия отделилась, она стала лабораторией, где сумчатые могли вытворять что угодно. Многие приобрели конвергентное сходство с плацентарными; появились сумчатые аналоги муравьедов, кротов, волков, львов и сурков. Другие, как мы увидим, пошли своими собственными путями.

Видообразование австралийских сумчатых началось в раннем эоцене, около 55 млн лет назад – таков возраст древнейших ископаемых метатериев Австралии. Но настоящий бум, как свидетельствуют первые находки представителей современных линий типа кенгуру и коал в Риверслее, наступил в олигоцене и достиг апогея в миоцене. Хотя на протяжении олигоцена и миоцена имели место колебания температуры и климата, густые джунгли периодически сменялись более открытым редколесьем и наоборот, в целом среда оставалась неизменной. Это было царство дождевых лесов, а не трав. Оно было насыщено влагой, там буйствовала растительность – огромные листья и яркие плоды уходящих ввысь деревьев; воздух был напоен ароматом спелых сливовидных фруктов, ископаемые остатки которых находят в Риверслее. Впрочем, гораздо чаще попадаются окаменелости млекопитающих – предел мечтаний Майка, – вмурованные в известняк после того, как животные упали в лесное озеро или свалились в ущелье.

Один из лучших примеров – нимбадон (Nimbadon). Более двух десятков этих родственников вомбата найдены в одной куче в древней пещере – вероятно, она служила замаскированной ямой-ловушкой в лесной подстилке, куда проваливались звери. Современные вомбаты – уютные толстенькие меховые помпоны, которые медленно, вперевалочку ходят на четырех ногах, то и дело останавливаясь, чтобы выложить свою чудную кубическую какашку. Нимбадон совершенно на них не походил. У него были мускулистые передние лапы, длиннее задних и с большими загнутыми когтями, он отлично карабкался по деревьям и чувствовал себя там как дома. Майк даже предполагает, что эти звери могли висеть вверх ногами, цепляясь крючковатыми когтями, подобно ленивцам. Взрослые особи весили около 70 кг и, таким образом, были самыми крупными древесными млекопитающими в Австралии как своего времени, так и всех времен. Эти толстяки отъедались на листьях и почках лесного полога и, по-видимому, передвигались стадами.

Нимбадон, несомненно, мог послужить вкусным обедом тому, кто стащил бы его с дерева. Именно на это нацеливались две группы хищников. Первую составляли тилацины, псевдопсовые охотники, ныне вымершие, но дожившие до 1936 г., когда последний полосатый «сумчатый волк» испустил последний вздох в тасманийском зоопарке. В Риверслее найдено множество видов ископаемых тилацинов, в том числе нимбацинус (Nimbacinus) размером с лисицу, упокоившийся в той же пещере, что и многочисленные нимбадоны. Мускулистая голова и мощный укус позволяли ему разрывать на части добычу намного крупнее себя – возможно, и могучего нимбадона. Однако не все тилацины были кровожадны. В ходе своей эволюционной истории они варьировали от обычных хищников до специализированных разгрызателей костей, от всеядных до насекомоядных.

Вторая категория хищников была еще более свирепой. Это были тилаколеониды – несмотря на название, их не следует путать с тилациновыми. У них особая, еще более странная родословная. Они были представителями одной группы с вомбатами и коалами, по большей части состоявшей из флегматичных травоядных, но потом переметнулись в противоположный лагерь и освоили гиперхищный образ жизни. Получившие неформальное название «сумчатые львы», они стали одними из самых жутких убийц в истории млекопитающих: их последние предкоренные зубы превратились в огромные лезвия, при смыкании челюстей разрезавшие плоть, как две встречные гильотины. На месте нимбадона спасаться от сумчатых львов на дереве было бесполезно: они отлично лазили, используя гибкие передние лапы и плечи. Сейчас эти чудовища вымерли, но первые австралийские аборигены должны были столкнуться с самым большим и страшным из них – тилаколео (Thylacoleo), обладавшим габаритами настоящей (плацентарной) львицы. Он весил 160 кг, и его зубы-гильотины были настолько мощными, что выполняли и функцию кусачек, расправляясь не только с мясом, но и с костями.

Ископаемые сумчатые из Риверслея: родственник вомбата Nimbadon (вверху) и родственник «сумчатого волка» Nimbacinus (внизу).

Фотографии из статьи Black et al., 2012, PLoS ONE и Майка Арчера соответственно

За ними в списке сумчатых из Риверслея следуют тысячи других находок, относящихся к десяткам видов. Некоторые из них были предками современных сумчатых – напоминание о том, что все типичные в наших представлениях «австралийские млекопитающие» ведут свою родословную из дождевых лесов, которых давно уже нет. Среди них были кенгуру, многие из которых не прыгали, а бегали, и близкородственная им зверюга под названием «экальтадета» (Ekaltadeta), чьи большие режущие предкоренные зубы были приспособлены для питания как растениями, так и мелкой дичью – почему она получила прозвище «кенгуру-убийца». Были коалы разнообразных видов, обитавшие вместе на вершинах деревьев, вероятно, такие же ленивые и крикливые, как единственный современный вид, но, как правило, мельче и по поведению больше напоминавшие обезьян. Как ни удивительно, экспедиция Майка нашла даже хрупкие косточки сумчатого крота, зарывавшегося в палые листья и мох дождевого леса. В то время как современный сумчатый крот скользит сквозь пустынные пески, это ископаемое напоминает нам о том, что Австралию, какую мы знаем сегодня – в основном засушливые равнинные земли, – некогда населяли обитатели джунглей, которые приспосабливались к изменениям среды.

Среди сумчатых Риверслея встречаются и просто курьезные – совершенно не похожие ни на один современный вид реликты тех времен, когда сумчатые млекопитающие Мира Антиподов были еще более разнообразными. Так, у маллеодекта (Malleodectes), отдаленного родича тасманского дьявола, один из верхних предкоренных зубов превратился в округлую давилку, по форме похожую на половинку шара для кегельбана, – этими зубами он раскусывал раковины улиток, чтобы извлечь сочное содержимое. А что насчет «как-его-донта», по-научному – ялкапаридона (Yalkaparidon), загадкой которого Майк заманивал Роба в Австралию? Роб годами размышлял над строением его зубов и к моменту окончания аспирантуры предложил радикально новую интерпретацию. Его огромные, постоянно растущие резцы и маленькие коренные зубы с гребнями в форме бумеранга служили для того, чтобы прогрызать отверстия в древесине и поедать мягкие личинки насекомых – это наводит на мысль о сумчатом дятле, млекопитающем, по образу жизни конвергентном с птицей!

«Сумчатый лев» Thylacoleo.

Фотография Karora

Столь удивительные животные в столь буйных лесах не могли существовать вечно. В конце концов, саванны пришли и в Австралию в плиоцене, около 5 млн лет назад. Трава наступала, вомбаты и кенгуру приспособились пастись, и у них тоже появились удлиненные гипсодонтные зубы, чтобы справляться с фитолитами и пылью. Леса съеживались, и коалы оказались вытеснены в остатки рощ, где их разнообразие сократилось до единственного вида, сверхспециализированного на питании листьями единственного дерева, приспособившегося к новым, более сухим условиям, – эвкалипта.

Причиной потрясений и на этот раз стали изменения климата. Те же изменения климата, которые извели лошадей и носорогов в Северной Америке и положили конец царству американских саванн. Относительно стабильная олигоцен-миоценовая прохлада нетвердыми шагами двигалась в сторону морозилки. Близился ледниковый период. Ледники надвигались и с севера, и с юга, и в плиоцене, как и в последовавшем за ним плейстоцене, бóльшая часть планеты замерзла – климат стал морозным, сухим, ветреным. Млекопитающие, как всегда, отозвались на эти изменения. На этот раз одни стали огромными, другие – лохматыми, третьи же спустились с деревьев, начали ходить на двух ногах и резко увеличили свой мозг.

Назад: 7 Экстремальные млекопитающие

Дальше: 9 Млекопитающие ледникового периода