Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: 18 Все дальше вперед: Бриттен, Мессиан, Копленд, Шостакович и их мир

Дальше: 19 Современней современного: Дармштадт, электронная и экспериментальная музыка и наследие Шенберга

Часть VIII

Штокхаузен и Sgt. Pepper

(1945–2000 гг.)

В 1940 году, будучи еще совсем юным, композитор-модернист Пьер Булез провозгласил, что оперные театры «полны пыли и дерьма» и их следует «сжечь». Ирония в том, что Булез принадлежал к музыкальному поколению, чья идентичность, подобно Тигру Блейка, сформировалась в космическом, континентальном пожаре, который именно это и сотворил.

По всей Европе были сметены концертные залы и театры, променадные концерты Би-би-си вынуждены были бежать из разбомбленного дома в Куинс-холле в уцелевший Альберт-холл. В снесенной практически до основания столице Германии Берлинский филармонической оркестр выступал в кинотеатре. Композиторы тоже возводили свои монументы: «Дитя нашего времени» и Военный реквием Типпетта и Бриттена, друзей и пацифистов; «Уцелевший из Варшавы» и «Плач по жертвам Хиросимы» Арнольда Шенберга и Кшиштофа Пендерецкого, модернистов разных поколений и выходцев из разных регионов Европы; мрачное буйство симфоний среднего периода Воана-Уильямса и двуликие абстракции Седьмой симфонии Шостаковича.

Для нового поколения композиторов сгорели не только оперные театры. Безусловные истины старой музыки, воспроизведенные со страстью и томлением в поздних сочинениях Рихарда Штрауса, также должны были уйти. Отчасти это было естественное положение дел при смене поколений, однако необходимость и безотлагательность этому императиву придали физические и политические обстоятельства музыкальной Европы, а также военный опыт самих композиторов. Многие из наиболее воинственных модернистов поколения, рожденного в середине 20-х годов, в юношеском возрасте были непосредственными свидетелями множества невыразимо ужасных событий. Они полагали, что у них есть не только возможность, но и долг воссоздать мир заново. «Tabula rasa была свойством моего поколения, – говорил Булез, – однако это не была tabula rasa ради развлечения. Это была необходимость, поскольку предыдущее поколение, на наш взгляд, не оправдало себя». Музыка, закаленная в горниле этого банкротства, далеко не всегда удобна и приятна. Она и не задумывалась такой. Этому больше не было места.

То время, как и всякое другое, породило на свет своеобразное смешение музыки, политики и музыкальной политики. Для некоторых неизбежное возвращение традиции казалось слишком консервативным и в целом скучным делом. «Музыкальная жизнь сейчас вполне нормальна, – писал Пауль Хиндемит главе музыкальной редакции BBC Уильяму Глоку после войны, – Фуртвенглер все так же дирижирует Брамсом и Брукнером, как если бы в прошлом ничего не случилось. Все надежды на то, что хоть что-нибудь изменится с 45-го года, исчезли». Настоящая политика вторгалась и в жизни композиторов. Зачастую это обретало уродливые формы: в то время как Шостаковичу и Копленду досаждали коммунисты и ненавистники коммунистов соответственно, греческому композитору Янису Ксенакису попал в лицо осколок снаряда британского танка.

Быть левым в Англии было проще. Алан Буш всю жизнь был убежденным коммунистом, равно как и влиятельным педагогом, профессором композиции Королевской академии музыки в Лондоне в течение более пятидесяти лет, автором блестящего учебника по контрапункту Палестрины и президентом Музыкальной ассоциации рабочих. Его просоветские взгляды причинили ему некоторые неудобства во время Второй мировой, равно как и последующей холодной войны – премьеры четырех его масштабных опер 1950–1970-х годов состоялись в Восточной Германии.

Изъятие из музыки идей тоталитаризма было столь же деликатным делом, сколь брутальным было их насаждение. В 1948 году бывший одноклассник Бернстайна пианист из Миссисипи Карлос Мозли принял участие в проекте американцев по переписыванию нацистской версии истории. Визит в Байройт, во время которого Винифред Вагнер, невестка композитора, с теплотой вспоминала о Гитлере и рассуждала о «нашем блицкриге», произвел на него гнетущее впечатление. Американцы предусмотрительно попытались избежать того, чтобы маятник качнулся в другую сторону слишком далеко: «Нам не следует создавать впечатление, что мы собираемся управлять культурой в духе нацистов». Однако их попытки породили ряд неожиданных последствий: правило, согласно которому в концертные программы следовало включать как минимум одно произведение, запрещенное в нацистской Германии, привело к тому, что составители программ практически каждый раз открывали их увертюрой Мендельсона, – это вскоре стало казаться «смехотворным», согласно официальному отчету. Композиторы, прямо связанные с идеей немецкого национализма, были исключены из сообщества, среди них – Штраус с Пфицнером, что скорее понятно, но также и Сибелиус, чья симфоническая поэма «Финляндия» была запрещена. Штраус откликнулся на эту ситуацию в 1948 году делано невинной роскошью Четырех последних песен: звучание и чувственность, свойственные периоду до Первой мировой войны, были подняты здесь на стилистический щит по окончании Второй – поразительный пример исторического шулерства. Успех концертов 1948 года, которыми дирижировал Бернстайн, был ключевым в процессе демонстрации того, что молодые американцы могут любить и понимать немецкую музыку так же, как и сами немцы, а, стало быть, эта музыка принадлежит миру.

Как обычно, композиторы продолжали искать свое место в рамках системы социальных норм. XX столетие по-прежнему особо выделяло музыкантов-геев. Существовало множество способов прожить жизнь с достоинством, и многие отыскали их. Другим повезло меньше: американский композитор Марк Блицстайн был убит тремя моряками, которых он подобрал в баре на Мартинике в 1964 году. Сходная судьба постигла ученика Штокхаузена Клода Вивье, который погиб от руки мужчины-проститутки в 1983 году, – это событие было пугающим образом предсказано в его последнем сочинении, оставшемся незаконченным и найденном в его столе.

Музыканты по-прежнему задавались вопросом о том, как добиться признания слушателей и стоит ли вообще об этом думать. В классическом эссе 1958 года композитор-модернист Милтон Бэббитт постулировал идею «композитора как специалиста», намеренно изолированного от аудитории, которой требуется образование для того, чтобы быть допущенной к обсуждению. Эссе было опубликовано под названием «Кому есть дело до того, слушаете вы или нет?» (к досаде Бэббитта, который говорил – «мне есть дело до того, слушаете вы или нет»). Известный американский модернист Эллиотт Картер отказался от своего раннего неоклассического популистского стиля:

Перед окончанием Второй мировой войны мне стало понятно, отчасти в результате перечитывания Фрейда и других и размышлений о психоанализе, что мы живем в мире, в котором физическое и интеллектуальное насилие всегда будет проблемой, и что вся концепция человеческой природы, лежащая в основании неоклассической эстетики, заметает под ковер вещи, с которыми, как мне показалось, необходимо иметь дело куда более прозрачным и смиренным образом.

Критик и прозелит Шенберга Теодор Адорно рассуждал о музыке, которая «взяла на себя всю темноту и виновность мира… В ответ на свой самый последний опыт – ежечасно переживая давление со стороны музыки механической – новая музыка спонтанно держит курс на абсолютное забвение самой себя». Другие нашли эту догму слишком тесной: композитор Дьердь Лигети верил в то, что «мы должны найти способ не возвращаться назад и в то же время не продолжать авангард. Я в тюрьме: одна стена – это авангард, другая – прошлое, и я должен сбежать отсюда». Джазовый пианист Телониус Монк сел за рояль и смотрел на него, не шевелясь в течение 20 минут после того, как его группа ушла со сцены: он беседовал со своими внутренними демонами с помощью своей беспокойной, угловатой техники игры.

Сложность против ясности – чрезмерно упрощающая формулировка. Однако в целом большинство композиторов, как правило, выбирало то или другое. Нескольким любопытным личностям удалось в середине своей карьеры отчасти преодолеть баррикаду, чаще всего – перейдя от плотного модернистского письма своих ранних работ к чему-то более мягкому и тем отражая привычный переход от бородатого радикализма к уютному консерватизму. Другим удавалось совмещать то и другое, не теряя цельности письма («Меня называли проституткой – что ж, прекрасно. В таком случае ей был и Моцарт», – сказал однажды Питер Максвелл Дейвис – без сомнения, с известным бесовским огоньком пронзительных голубых глаз). В любом случае композитор – далеко не всегда заслуживающий доверия свидетель того, что происходит в его музыке. Множество слушателей находило элементы эмоциональности или же эхо прошлого в современной музыке, несмотря даже на настойчивые утверждения ее создателей, что ничего подобного там нет. Глубокий и хорошо информированный критик Дональд Митчелл, обозревая литературу о подходах композиторов к отображению прошлого, заключил, что «Булез, говоря “нет”, на деле говорил “да”».

Сознательное отторжение прошлого нашло отражение в технических процедурах. Штокхаузен говорил, что в его музыке не позволяются «ни повторение, ни вариации, ни развитие. Все эти предписываемые “формальные процедуры” – темы и мотивы, которые повторяются, варьируются, развиваются, противопоставляются, разрабатываются… все это я отбросил» (полная противоположность модернизму Шенберга). Лигети говорил, что в рамках модернистской эстетики «писать мелодии, даже нетональные мелодии, было совершенным табу. Периодические ритмы, пульсации, – были табуированы и невозможны». Чак Берри сформулировал это проще: «Подвинься, Бетховен».

Технологии выполняли свою традиционную роль уравнителя. Ключевой технологией была электроника всех видов. На свет родились новые звуки и новые способы манипулирования звуком вместе с возможностью усиления звука, записи и транслирования. Из электронных кристаллов как из рога изобилия посыпался калейдоскоп стилей.

Общество насыщалось самой разнообразной культурой. Классический индийский исполнитель на ситаре Рави Шанкар работал как с The Beatles, так и с ведущими авангардными экспериментаторами-модернистами. Его влияние заметно в обоих мирах. Стили, люди и идеи, как обычно, странствовали повсеместно. Американский композитор Пол Боулз отправился в противоположном обычному направлении и осел в Северной Африке.

Внутри классической традиции в музыкальных формах, таких как симфония и опера, изыскивались новые способы отразить время. Среди техник композиции был «тотальный сериализм», в рамках которого метод Шенберга по организации музыкальных объектов в группы и ряды был распространен на иные, помимо нот, элементы, такие как продолжительность, динамика и артикуляция. «Пуантилизм» обращался с отдельными звуками как с «точками», самостоятельными и ни на что, кроме себя, не ссылающимися, – как и в случае со многими другими музыкальными описаниями, сравнение этой техники с техникой изобразительного пуантилизма одновременно полезно и крайне обманчиво.

Неудивительно, что одним из результатов этой цветущей сложности была серия попыток синтезировать ряд смешанных стилей. Луиджи Даллапиккола в Италии и Франк Мартен в Швейцарии задались целью по примеру Берга романтизировать двенадцатитоновую музыку. Ханс Вернер Хенце в Германии пошел еще дальше. Многие композиторы использовали двенадцатитоновые ряды в тональном контексте.

Есть несколько черт, в которых композиторы-модернисты послевоенного поколения поразительным образом сходны с их средневековыми предтечами. Во-первых, одержимость математикой. Графики, дроби и паттерны могли генерировать звуки, структуру и нотацию. «Магические квадраты», числовые ряды, составленные по строгим правилам повторения чисел и сумм этих чисел в строках и столбцах, использовалось для того, чтобы генерировать последовательности звуков и ритма. Случай стал составной частью техники композиции. Это еще одна весьма давняя идея, примером которой была книга И цзин («Книга перемен»), оказавшая глубокое влияние, в частности, на Джона Кейджа. В рамках других математических подходов музыка сопоставлялась с архитектурой – в особенности поразительная музыка (и книги) Яниса Ксенакиса, архитектора и композитора. Булез использовал математику для разработки концепции «звуковысотной мультипликации», способа создания аккордов через комбинирование расстояний между нотами, измеренных в полутонах сообразно с заранее заданной формулой. В методах Булеза многие термины заимствуются из средневековой математической практики изоритмии: «талья» и «колор» для повторяющихся паттернов ритма и высоты звука соответственно. Такие композиторы, как американец Ла Монте Янг, анализировали звуковысотные отношения и систему настройки с пифагорейской тщательностью.

В рамках экспериментов с ритмом исследовались нерегулярные, или «аддитивные» паттерны, используемые самым различным образом, часто с впечатляющим результатом. Гармония оправилась от удара, нанесенного ей Шенбергом, возвращенная в музыке таких композиторов, работавших в тональной технике, как Бриттен, Бернстайн и Хиндемит, называвший тональность «тончайшей формой земного притяжения». Дональд Митчелл в 1963 году счел это развитие «совершенно противным исторической правде», хотя сам он, в противоположность телеологической уверенности Адорно, имел достаточно вкуса и здравого смысла, чтобы заключить, что «поскольку это свершившийся акт деятельности гениев, история должна уступить».

В этих главах посредством радостного столпотворения звуков с нами будут говорить голоса личностей, как это было во все музыкальные времена.

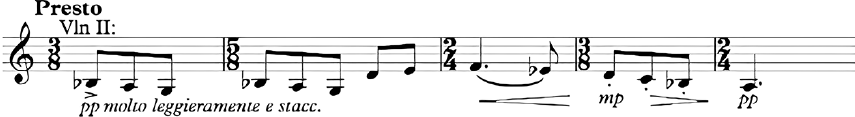

a)

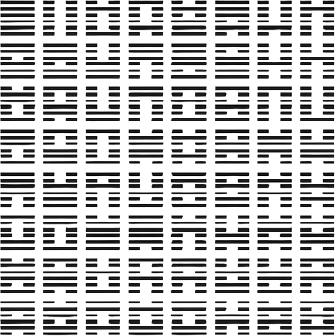

b)

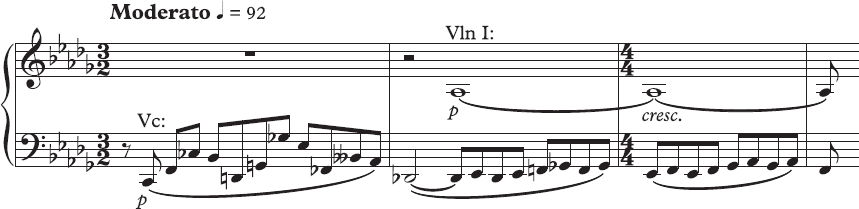

c)

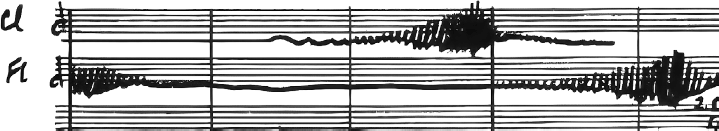

d)

Инструменты из ящика с инструментами, игрушки из ящика с игрушками:

a) Ритм: в третьей части Струнного квартета номер 4 Майкла Типпетта (1941-2) используется нерегулярная смена различных групп четвертей, которую он называл «аддитивным ритмом»

b) Числа и случай: гексаграмма из И цзин, классического китайского текста, использованного Джоном Кейджем для определения высоты звука, ритма, громкости и других элементов его сочинения для фортепиано 1951 года «Музыка перемен».

c) Мелодия и гармония: Струнный квартет номер 12 Шостаковича (1968) начинается с шенберговского «ряда» изо всех двенадцати хроматических тонов, однако затем тут же уходит в диатонический ре-бемоль мажор: строительный блок Шенберга, собранный иным способом.

d) Нотация: часть графической партитуры Actions (1971) Кшиштофа Пендерецкого

Назад: 18 Все дальше вперед: Бриттен, Мессиан, Копленд, Шостакович и их мир

Дальше: 19 Современней современного: Дармштадт, электронная и экспериментальная музыка и наследие Шенберга