Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: 14 Слоны, арии и боги в сумерках: опера

Дальше: Часть VII Век тревоги (1888–1975 гг.)

«ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА»; «НЮРНБЕРГСКИЕ МЕЙСТЕРЗИНГЕРЫ»; «ПАРСИФАЛЬ»

В 1854 году Вагнер прочитал книгу «Мир как воля и представление» Артура Шопенгауэра, впервые опубликованную в 1818 году. Он отметил, что «она оказала радикальное влияние на всю мою жизнь». Романист Томас Манн описывал это как «величайшее событие в жизни Вагнера. Нет никакого сомнения в том, что это освободило его музыку и дало ей смелость быть самой собой». Брайан Маги говорит: «Шопенгауэр подействовал как столь сильный катализатор лишь потому, что необходимость в такого рода перемене уже осознавалась Вагнером».

Шопенгауэр провел, по словам Вагнера, границу в сознании художника «между интуитивной или импульсивной частью его природы и его сознательными или сформировавшимися в разуме идеями». Природная энергия, будучи свободно выраженной, противостоит контролю над собой (идея, которую ранее независимо развил английский поэт Уильям Блейк). В «Тристане и Изольде» этот дуализм находит свое выражение в противопоставлении тьмы и света, ночи и дня; в отличие от просвещенных героев моцартовской «Волшебной флейты» влюбленные Вагнера ищут тьму, в которой их страсть разрывает их на части. Замысел оперы во многом был обусловлен сложностями в отношениях между семьей Везендонк и бедной Минной, которая все еще преданно держалась за то, что осталось от их брака. Он положил пять эмоциональных стихотворений к Матильде на музыку, которая во многом звучит как подготовка к «Тристану». Минна перехватила записку к Матильде («Я отдам душу за одно только утреннее приветствие») и, разумеется, была расстроена, приступила с вопросами к Везендонкам, а затем была отослана «отдохнуть».

Странным образом Вагнер полагал свою почти четырехчасовую оперу сочинением вполне практичным и не представляющим никаких трудностей помимо поиска исполнителей партий двух главных героев. На премьере 1865 года ими были супруги Мальвина и Людвиг Шнорр фон Карольсфельд. Из-за того что Мальвина охрипла, премьеру пришлось отложить почти на месяц; Людвиг же внезапно умер после четырех представлений оперы.

С музыкальной точки зрения «Тристан» – своего рода сверхинтенсивное интермеццо в процессе сочинения «Кольца», где Вагнер развивает некоторые идеи, выраженные в «Опере и драме», некоторые же оставляет: в отличие от уже сочиненных частей «Кольца» в «Тристане» гораздо больше одновременного дуэтного пения. Во всех следующих операх эта тенденция будет усиливаться. Обостренные эмоции вызывают к жизни хроматизмы (среди примеров – взволнованная небольшая мелодия у низких струнных, иллюстрирующая яростную реакцию Изольды на песню отсутствующего на сцене юного моряка, которая является почти 12-тоновым рядом); обычные трезвучия ассоциируются с надежными, безопасными вещами вроде чести, верности и короля Марка. На сцене мало что происходит. Драма находит выражение в разворачивающихся музыкальных идеях, начинаясь со знаменитой увертюры, которую Вагнер описывал как «одна долгая последовательность связанных фраз… от первых робких признаний до сладчайших промедлений через беспокойные вздохи, через надежды и страхи, жалобы и желания, блаженство и муку к… высочайшему блаженству, блаженству смерти». Тристан, страдающий от одной из лейтмотивных вагнеровских неисцелимых ран, зовет Изольду последовать за ним в «землю, не залитую солнцем, темную землю, где я появился на свет, где мать родила меня», где их самые сокровенные желания найдут свое полнейшее, последнее воплощение в любви и смерти.

Это непростое блюдо. Клара Шуман назвала оперу «самой отвратительной вещью, которую я когда-либо видела или слышала в своей жизни». Марк Твен, более сдержанный и отстраненный наблюдатель, посетил исполнение оперы в Байройте, которое слушалось «с полнейшим вниманием» и «разбило сердца» публики, среди которой многие «проплакали весь вечер»: сам он ощущал себя «совершенно не на месте здесь… как разумный человек в обществе безумцев… как еретик в раю».

«Нюрнбергские мейстерзингеры» занимают в творческом наследии Вагнера уникальное, даже аномальное место: единственная его опера, в которой действуют реальные люди в знакомом историческом окружении.

Средневековые «мейстерзингеры», члены гильдии музыкантов, и их самый знаменитый сын, Ганс Сакс, восхищали Вагнера как некая романтизированная, идеализированная версия более простого, более чистого немецкого искусства. Как обычно, идею он вынашивал десятилетиями: когда ему было 23 года, они со своим зятем Вольфрамом ввязались в перепалку в таверне в настоящем Нюрнберге после того, как долго дразнили местного напыщенного столяра по имени Лауерман, пытаясь заставить его спеть и утверждая, что Вагнер был знаменитым заезжим музыкантом, наслышанным о таланте Лауермана. В итоге в потасовке участвовала «ревущая толпа из нескольких сотен людей»: Вагнер и Вольфрам «рука об руку, тихо шутя и смеясь, направились домой по освещенным луной улицам». Эта сцена спустя 20 лет стала финалом второго акта «Мейстерзингеров». Незадолго до потасовки в Нюрнберге он сделал первый прозаический набросок «Лоэнгрина». Следующие черновики и поэтическая версия текста появились спустя полтора десятилетия в начале 1860-х годов. К тому времени критик Эдуард Ганслик опубликовал свой трактат «О музыкально-прекрасном», направленный в том числе и против метода Вагнера, изложенного им в «Опере и драме». Ганслик вместе с бедным Лауерманом послужили прототипами Сикста Бекмессера, педантичного городского клерка в «Мейстерзингерах», для которого музыка заключается в аккуратности и соблюдении правил.

Поразительно, что Вагнер считал «Мейстерзингеров» «популярной комической оперой», то есть сочинением легким для постановки и вполне по силами большинству театральных компаний. Опера длится четыре с половиной часа, требует большого состава и хора и является таким бременем для оркестра, что перед ее премьерой состоялась забастовка музыкантов, которую возглавил валторнист-антивагнерианец Франц Штраус, отец Рихарда.

В музыкальном плане это самая солнечная из зрелых опер Вагнера. Три года спустя после тональной неопределенности «Тристана» она открывается сияющим до мажором. Лондонский критик в 1882 году хорошо описал ее характер, выразив при этом нервозность в адрес характера вагнеровской драмы в целом:

Она – немецкая в своей основе… наполненная народными мелодиями… Сюжет оперы прост, уютен, естественен и весел, а музыка не просто подобающая, но местами очень высокого качества. Вагнер не изменяет своей привычке терзать своей любимой теорией слух публики, но невероятное достоинство хора и хорошо сложенной музыки придает опере множество оттенков, которых его предыдущее сочинение лишено.

Для своей последней оперы Вагнер придумал еще одно слово Ein Bühnenweihfestspiel («Торжественная сценическая мистерия»). «Парсифаль» была задуман наряду с «Лоэнгрином» еще в середине 1840-х годов. Он закончил черновик ее текста в Цюрихе в Страстную пятницу 1857 года. Музыка занимала его с 1878 по 1882 год, когда опера была впервые исполнена в Байройте в июле.

В «Парсифале» еще более детально, чем «Лоэнгрине», исследуется дуализм священных и профанных частей человеческой души; здесь встречаются знакомые темы неисцелимой раны, мудрого простеца, шопенгауэровский конфликт между выражением и подавлением воли, искусительница, пилигримы и Святой Грааль. Музыка ее поразительна: вступительная мелодия без ритма, подобная дыханию спящего существа; сверкающий аккорд ля-бемоль мажор, к которому она ведет, оркестрованная словно небо кисти Дж. М. У. Тернера; медленное иератическое движение бесконечно транспонируемой темы у медных; оглушительный звон темы колоколов из четырех нот; инстинктивная опора на чистую звучность. Дебюсси говорил, что она звучит так, «словно ей подпалили зад».

Вагнер умер в Венеции чуть более шести месяцев спустя после премьеры «Парсифаля». Его достижения и его вызовы к этому моменту были уже у всех на слуху. Козима, а позже их дети и внуки сохраняли его наследие со свирепой преданностью. Его музыкальное влияние можно услышать в самых разных контекстах: вступительная мелодия Первой симфонии Элгара; хоральные медные Седьмой Брукнера; шепчущая оркестровка единственной оперы Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда»; помпезность «Песен Гурре» Шенберга; грохочущие низкие аккорды в «Весне священной» Стравинского. Самые проницательные авторы театральных сочинений также нашли способы использовать его технику: в музыке «Вестсайдской истории» Леонарда Бернстайна звучат связанные темы и слышен намек на мотив «искупления» из «Кольца» в тот момент, когда Мария признается, что влюблена в убийцу своего брата, – едва ли это совпадение. В то же время попытки копировать Вагнера прямо были обречены на неудачу: Дебюсси презрительно сказал, что «нет ничего скучнее, чем школа неовагнерианцев, в которой французский гений заплутал среди фальшивых Вотанов в ботфортах и Тристанов в бархатных камзолах». С 1914 года английский композитор Рутленд Ботон пытался организовать «английский Байройт» в Гластонбери с собственным артуровским циклом – с некоторым успехом, но без каких-либо последствий.

Среди менее приятных аспектов его памяти – то, что ученый Джозеф Кернан называет «отбросами вагнеризма», – тотальность его наследия, хорошего и дурного, за которую мы вынуждены платить так же, как платили за Вагнера долги его современники. Историк музыки Алекс Росс описал наследие вагнеризма в музыке, политике и мысли с отвагой и изяществом. Шаблонная притягательность его мира для Гитлера (регулярного посетителя Байройта и близкого друга семьи Вагнер) – одно из самых неуютных событий в истории.

Созданный Вагнером собственный образ сделал его творчество вершиной того, что в конце XIX столетия рассматривалось как культурная гегемония австро-немецкой традиции. Он хотел, чтобы его видели наследником Баха, Гайдна, Моцарта и Бетховена. Для многих его поклонников он превзошел их.

ВЕРДИ

НАЧАЛО: УСПЕХ И ПЕЧАЛЬ

Джузеппе Верди родился в том же 1813 году, что и Вагнер, в Ле-Ронколе, небольшой деревне в Пармском герцогстве. Связь событий его жизни с переменчивыми событиями в его области и стране проявилась весьма рано: его мать отнесла его на колокольню, спасаясь от бесчинства австрийских войск.

Отец Верди был трактирщиком. Его образование было провинциальным, хотя родители поддерживали его в этом: в числе прочего он (как и многие другие до него) обучался у местного церковного органиста и ходил в школу в ближайшем городе, Буссето, где весьма плодовито сочинял музыку для городского оркестра, который довольно помпезно именовался Филармоническим обществом. Его президентом был большой любитель музыки торговец Антонио Барецци, чья семья оказала Верди поддержку в его занятиях музыкой, а также пригласила его учить игре на фортепиано дочь Маргариту. В возрасте 18 лет Верди отправился в Милан, где безуспешно пытался поступить в консерваторию. Однако благодаря собеседованию он получил возможность учиться у Винченцо Лавиньи, весьма компетентного преподавателя контрапункта, помогавшего многим великим композиторам.

Вернувшись к Барецци, он женился в мае 1836 года на Маргарите – игра в четыре руки на фортепиано принесла свои плоды. Все более испытывая интерес к театральной музыке, он написал первую свою оперу, «Оберто», которая была поставлена в Ла Скала в 1839 году по рекомендации знаменитого сопрано Джузеппины Стреппони. Благодаря этому он получил заказ еще на две оперы. Затем пришло время творческого разочарования и личной трагедии. Его комедийная опера 1840 года «Король на час» провалилась. Куда хуже было то, что оба их с Маргаритой ребенка умерли во младенчестве. Сама Маргарита умерла в том же году. Больной и опечаленный, Верди решил перестать сочинять.

Уже в возрасте 27 лет сложились обстоятельства, оставшиеся с ним на всю жизнь. У него больше не было детей. Не является ли отголоском его печали постоянная тема сложных отношений отцов и детей в операх его среднего периода (как и в случае его любимого Шекспира)? Его драматический дар становился все глубже, однако периоды напряженной творческой работы сменялись эпизодами бездействия и меланхолии, во время которых он ворчливо угрожал не писать больше музыку. Часто его из этого состояния выводили коллеги, первым из которых был Бартоломео Мерелли, импресарио Ла Скала, который отказался освободить его от обязательств перед театром, заявив ему («как негодный ребенок», сказал позже Верди): «Послушайте меня: я не могу заставить вас писать, однако моя уверенность в вашем таланте незыблема». Среди других важных для него людей были его отец Карло, тесть Барецци и замечательная Стреппони, чьей звездной карьере певицы (равно как и бурным любовным похождениям) скоро придет конец, однако она преданно и терпеливо будет поддерживать его на протяжении полувека триумфов и невзгод, сначала как спутница жизни, а потом и как вторая жена.

ОТ «НАБУККО» К «МАКБЕТУ»

Ранние сочинения Верди были, по исчерпывающему замечанию Эббет и Паркера, «скорее реакционными, чем революционными». Его национальное музыкальное наследство было малоперспективным. Творческий путь трех великих знаменосцев бельканто XIX века, Россини, Доницетти и Беллини, в середине 1840-х годов уже закончился. Однако замены им в итальянской музыке все еще не было. Внимание музыкального мира переключилось на другие регионы: к Парижу за большой оперой и к Германии за идеями и техникой Вагнера. Верди восхищался своими старшими соотечественниками. Несколько десятилетий спустя он хвалил «Вильгельма Телля» Россини и назвал его «Севильского цирюльника» «лучшей оперой-буффа на свете». Он описывал музыку Беллини как «богатую чувством и полную его особенной меланхолии» (хотя и «слабую гармонически и в оркестровке»). Беллини, в свою очередь, хвалил «Набукко», а Россини назвал Верди «композитором серьезной и меланхоличной природы. Его замыслы суровы и глубокомысленны и льются из него полноводно и спонтанно… Но я сомневаюсь в том, что он способен написать хотя бы оперу-полусериа… уж не говоря о комической в духе “Любовного напитка”». (Что с учетом того, сколько музыки Верди он успел услышать при жизни, – весьма разумное наблюдение).

Отношения между двумя маэстро были, судя по всему, вполне сердечными: Россини с моцартовским озорством написал письмо «господину Верди, знаменитому композитору и пианисту четвертого класса», подписавшись «Россини, бывший сочинитель музыки и пианист пятого класса». Позже Верди согласился участвовать в написании реквиема по Россини вместе с другими одиннадцатью композиторами, но этот проект не был реализован.

В свой ранний период творчества Верди полностью освоил тонкости слегка уже отживающего свое кода Россини, добавив к этому некоторые аспекты мейерберовского ансамблевого письма и кое-какие собственные идеи, однако все еще не мог преобразовать все эти составляющие в нечто новое. Одной из характерных черт его стиля была простота и прямота высказывания, образцом чего были хоры в унисон, в том числе и знаменитый «Va, pensiero, sull’ali dorate» (известный на английском как «Хор еврейских рабов») в третьем действии «Набукко». Другой оригинальной его идеей было закрепление за главными героями музыкальной темы, как в «Двоих Фоскари» 1844 года, которая затем найдет высшее драматическое воплощение в таких образцах, как роковой вой проклятья старика в «Риголетто» и зловещая походка Великого инквизитора в «Дон Карлосе». Эти темы не разрабатываются симфонически как лейтмотивы Вагнера, однако являются ключевым элементом того, что Верди назвал «tinta», или краска конкретной оперы, что красной нитью проходит через все сочинение и чего нет у Россини.

«Можно сказать, что с “Набукко” началась моя карьера, – сказал Верди, добавив со свойственным ему деловым чутьем: – С тех пор у меня не было недостатка в заказах». Три года спустя, в 1844 году, «Эрнани» сделала его международной знаменитостью. Он много разъезжал: Лондон восхитил его, однако, подобно многим путешественникам с юга, он нашел, что из-за тумана «там живут как на пароходе». Его отношения с Джузеппиной Стреппони, сопереживающей свидетельницей его творческого взрыва, развивались. В 1844 году он купил дом в родном Буссето, затем, в 1848 году, виллу рядом, Сант-Агата, в которой поселились его родители. В 1845 году он также завел себе секретаря, Эмануэле Муцио.

Наиболее значительным сочинением этого периода помимо «Набукко» была его первая опера по пьесе Шекспира, «Макбет» (1847). Верди называл Шекспира «любимым моим поэтом, которого я держал в руках с самой ранней юности и которого я постоянно читаю и перечитываю». В том же году, в котором появилась опера Верди, итальянский критик Франческо де Санктис отмечал, что «Шекспир стал знаменем романтического движения… в Шекспире мы находим перемешанными самые разнообразные события, как комические, так и трагические… однако есть те, кто продолжает порицать его».

В этот элемент романтической мешанины вносили свой вклад и переводчики с цензорами: «Отелло» Россини 1816 года был основан на французской версии пьесы и имел два финала, один счастливый, другой не очень. Даже Верди, на что намекает и процитированное выше письмо, знал Шекспира по книгам, а не по спектаклям. В таком случае тем более поразительно, что, по словам переводчика Уильяма Уивера, «“Макбет” Верди был первой итальянской оперой, пытавшейся быть шекспировской». Верди долго мучился с ее либреттистом, Франческо Пьяве, и в итоге отказался от его услуг. Результатом было поразительное сценическое действо: музыкальные мотивы здесь вплетены в оркестровые текстуры куда глубже, чем в «Двух Фоскари»; написана примечательно безумная колоратура для «сомнамбулической» леди Макбет, очевидно основанная на манере Доницетти и Беллини; контрастирующая «краска» тембров и тональностей для людей и сверхъестественных персонажей; шепот тумана и грязный воздух выжженной пустоши в духе Мендельсона; вагнеровские сценические эффекты, такие как люки, «фантасмагории» (волшебные светильники) и подземный оркестр («только бас-кларнеты, фаготы и контрафаготы, ничего больше… заметьте, никаких труб или тромбонов», настаивал Верди) в сцене с призраком Банко; мрачные хоровые номера, куда более драматически и психологически достоверно вплетенные в оперу, чем хоры в унисон в «Набукко» (хотя, к несчастью для репутации Верди в Англии, они содержат клише Мейербера, что было спародировано в хоре «Пиратов Пензанса» Гилберта и Салливана).

Для Верди в то время «Макбет» был оперой, «которую я люблю больше всех моих сочинений». Он трогательно посвятил ее своему тестю Антонио Барецци, отцу и деду его утерянных «цыплят и их наседки…», потому что «вы… были мне отцом, благодетелем и другом». В 1865 году он выказал еще большую заботу о своем любимом детище, существенно переработав его для парижской постановки и добавив в него неизбежный балет ведьм, которые «доминируют в драме; все связано с ними».

Первый этап творческой жизни Верди завершился премьерами в Лондоне (все еще обладавшем реакционными вкусами. «Новая опера синьора Верди… музыка шумная и тривиальная», – фыркнула поклонница Мендельсона королева Виктория), Париже («Иерусалим» (1847), мейерберизация «Ломбардцев») и в Риме с подобающе патриотичной и воинственной «Битвой при Леньяно» 1849 года.

Эти сочинения поставили Верди в странное положение в музыкальном мире, где Россини вышел из моды и развивались новые тенденции. Как указывает его биограф Джулиан Бадден: «В то время как музыкальный мир в своих воззрениях разделился на консерваторов-мендельсонианцев и сторонников новой немецкой школы Листа и Вагнера, Верди не нравился ни тем ни другим». Ганслик не принимал его всерьез. Другие принимали прямоту его высказывания за недостаток оригинальности. Многие находили, что его музыка непосильно тяжела для певцов, обученных ранней, более легкой манере: Бюлов, мастер громких высказываний, назвал его Аттилой горла (в честь его кровожадного римского героя 1844 года). Разумеется, играла роль и профессиональная ревность. Отто Николаи, который когда-то отверг либретто «Набукко», а затем стал свидетелем того, как Верди узурпировал его место ведущего итальянского оперного композитора, сказал, что тот «пишет как безумец, лишен техники и, должно быть, обладает сердцем осла». (В качестве постскриптума к этой фразе стоит отметить, что оба композитора подвели итог своего творческого пути двумя весьма успешными комическими операми, основанными на сюжете «Виндзорских насмешниц».)

ТРИ ШЕДЕВРА СРЕДНЕГО ПЕРИОДА

В свой средний период Верди создал «Риголетто» (1851), «Трубадура» и «Травиату» (обе 1853).

Он был куда менее вовлечен в бурные события середины века, чем (по-разному) Вагнер или Шопен. «Я был вынужден покупать по 20 газет в день (не для того, чтобы их читать, поймите) для того, чтобы избавиться от назойливых мальчишек-газетчиков», – написал он из Парижа в марте 1848 года.

Степень его политической вовлеченности с давних пор является предметом дебатов. Связь ранних его сочинений, к примеру «Набукко», с итальянским национализмом по большей части приписывается им задним числом. В то же время хор в «Битве при Леньяно», написанный в разгар волнений 1848 года, где есть фраза «Клянусь положить конец бедам Италии» и смерть героя в финале со словами «Италия спасена», – довольно явное указание на связь с боевым кличем «Cinque giornate», или «Пяти дней» восстания, во время которого австрийцы были выдворены из Милана (столицы родины Верди) несколько недель спустя после премьеры. Финальную сцену повторяли на бис при каждом исполнении. Год революций повлиял на мир оперы так же, как и на все остальное, но скорее в социальном и практическом смысле, ускорив закат небольших государств и дворов и расцвет более крупных и демократичных городских оперных компаний. Сама по себе опера не была орудием пропаганды или политики.

Верди провел в Париже два года с 1847-го. Его отношения со Стреппони, ушедшей со сцены в возрасте всего лишь 31 года и начавшей успешную преподавательскую карьеру, привели к сожительству на улице Победы, по соседству географически (а не музыкально) с Листом и Шопеном (все трое жили с женщинами, на которых не были женаты, в подлинно парижском стиле). Когда в 1850 году случилась вспышка холеры, он уже вернулся в Италию, хотя и по-прежнему проводил много времени в разъездах.

В сочинениях его среднего периода развиваются темы и идеи «Макбета» и «Эрнани»: арии, все меньше похожие на кабалетто в духе Россини; ансамбли, добавляющие драматической глубины модели, усвоенной от Моцарта, в рамках которой с самого начала в действие вводятся один за другим несколько героев, каждый со своим настроением, после чего следует драматически статичная стретта, где все они поют вместе; более аккуратные и вовлеченные в действие, чем торжественные статичные хоры в унисон в «Набукко»; местный колорит; вступительные инструментальные прелюдии, вводящие действие, а не самостоятельные отдельные номера, и все большая потребность в новом типе голосов – стальное сопрано (которым обладала Софи Леве), высокий (часто очень высокий) баритон (как, например, у его любимого Феличе Варези), выносливый тенор, сотрясающий люстры бас. Неважно, были ли певцы красивы или уродливы и попадали ли они в ноты: Верди сам требовал, чтобы некоторые сцены «не пелись: их надо разыгрывать и декламировать». Бельканто уже не обязательно было bel.

«Риголетто» (1851) появился в результате пары яростных перепалок. В 1850 году Франческо Пьяве написал либретто, которое он назвал «Проклятье», взяв за основу сюжет пьесы 1832 года «Король забавляется» Виктора Гюго, сочинения которого были плодородным источником масштабных исторических сюжетов и крупных характеров. Пьеса была запрещена во Франции почти два десятилетия назад после единственного представления; итальянские цензоры, в свою очередь, отвергли «отвратительную аморальность и непристойную тривиальность» истории о ревнивом шуте и его желанной дочери. Хуже того, в ней король прямо изображался распутным либертином. Верди отреагировал красноречиво: по его мнению, король (тактично разжалованный в герцога) должен был быть либертином, или же ревность шута не будет иметь драматического обоснования; он не может приукрашивать физическое уродство главного героя, потому что «вывести на сцену персонажа внешне уродливого и абсурдного, но внутренне страстного и полного любви, – это ровно то, что, по моему ощущению, нужно»; когда ему сообщили, что он не может засунуть труп Джильды в мешок, он ответил язвительным комментарием о том, кто знает его работу лучше, он или полиция: «Хороша ли моя музыка или плоха, я не пишу ее наобум».

Верди был прав. Его музыка была готова рассказать эту историю с ее живыми образами человеческой тщеты и любви. Терпеливый Пьяве сумел успокоить бюрократов. В результате на свет появилась одна из лучших опер XIX века: умело сконструированная, драматически убедительная и музыкально восхитительная.

Квартет «Bella figlia dell’amore» – изысканный пример его ансамблевого письма. Драма с помощью музыкального трюка позволяет одним певцам слышать друг друга, а другим нет, что придает дополнительный эмоциональный смысл сюжету, в котором отталкивающий герцог манипулирует людьми подобно хозяину цирка, предмет его страсти Маддалена отвечает игриво, но нервно, а за ними обоими (о чем они не знают) наблюдает другая пара певцов, отчаявшаяся Джильда и снедаемый жаждой мести Риголетто. В «Риголетто» для каждой из групп героев написаны прекрасные партии, ни одна из которых не доминирует над другими; здесь есть восхитительные финалы и роскошная буря. Он также на фоне популярности эпической формы Мейербера удивительно небольшой продолжительности: едва ли два часа музыки, прочно организованной и насыщенной мелодиями.

«Травиата» (1853) – совершенно иное создание, еще одно подтверждение способности Верди всякий раз изобретать что-то новое. В основе ее либретто была новая пьеса «Дама с камелиями» Александра Дюма-сына, являющаяся его переработкой собственного романа 1848 года, которую Верди и Стреппони видели в Париже в феврале 1852 года. Узнаваемый современный антураж оперы – порождение натуралистского стиля актерской игры, символом которой была Сара Бернар (игравшая в театре как Виолетту, так и Тоску), что Верди хорошо сознавал: «другой бы избегал этого из соображений костюмов, времени действия и тысячи иных глупых сомнений, но меня восхищает эта идея». (Позже героев «Травиаты» стали одевать в костюмы людей начала XVIII века, что является совершенным нонсенсом в силу изображенных в ней социальных норм.) Сюжет – также не банальная любовная история, но сложное противоборство трех человек – падшей женщины (что само по себе является поразительным примером отхода от правил поведения главной героини), ее любовника и его отца. Этот невозможный треугольник отношений отображается в музыке с силой, симпатией и интеллектом. Здесь преимущественно дуэты. Иногда один голос создает настроение и задает мелодию, которую другой принимает и украшает (беззаботный дуэт Альфреда и Виолетты в первом акте). В других местах взаимодействие двух голосов порождает иные психологические краски драмы: во втором акте Жермон-отец просит Виолетту оставить Альфреда ради второго его ребенка, сестры Альфреда, и в это время в музыке уверенная фразировка и регулярное очертание мелодии создают ощущение непоколебимой уверенности в себе; она соглашается с девичьей невинностью; однако в конце продолжительного диалога именно партия Виолетты с ее отрешенной простотой оказывается ведущим элементом, в то время как старик принимается всхлипывать («piangi, o misera» («плачь, несчастная женщина»). «Травиату» часто упрекают за то, что в ней превозносится жертва Виолетты на алтаре патриархальной власти: в данном случае музыка намекает, что не все так просто.

Среди других красот «Травиаты» – чудесная прелюдия (а не увертюра в духе Россини), рисующая разлагающийся мир парижского аморального общества с помощью эфирного звука двух групп скрипок (кажущееся сходство здесь с началом «Лоэнгрина» Вагнера, премьера которого прошла всего тремя годами ранее, скорее всего, случайно). Роскошная, хотя и немного шаблонная музыка сопровождает попойки, танцы и прочее времяпровождение. Однако все эти события – лишь фон для настоящего действия, происходящего в умах и сердцах трех главных героев.

Премьера в театре Ла Фениче в Венеции 6 марта 1853 года была не слишком успешной. «Моя ли это вина или певцов?» – печально размышлял Верди. Ответом, по-видимому, будет и то и другое, – два исполнителя главных мужских партий не впечатлили публику, а Виолетта, Фанни Сальвини-Донателли, была слишком стара (38 лет) и слишком толста, чтобы убедительно изображать обольстительную куртизанку. Несмотря на такое скромное начало, вскоре «Травиата» была вновь поставлена в театре Сан-Бенедетто несколько дальше вверх по каналу от Ла Феличе и вызвала восторг публики. Ей была гарантирована устойчивая популярность.

В эти годы Верди работал чрезвычайно напряженно. От того момента, когда он в Париже увидел пьесу, по которой была написана «Травиата», до ее премьеры прошел всего год. «Трубадур», третья из великих опер этого периода, был написан примерно в то же время, хотя и начат раньше, как и еще множество параллельных проектов; его премьера прошла в январе 1853 года. «Трубадур» в каком-то смысле – шаг назад по сравнению с «Риголетто»: в нем имеются цыгане, ревность и дуэль в средневековом антураже. Верди просил либреттиста Сальваторе Каммарано избегать обычных замкнутых форм, таких как каватины, кабалетты и хоры; однако по большей степени Каммарано именно их и написал. Возможность что-то изменить исчезла с внезапной смертью Каммарано в июле 1852 года, в разгар работы. Исследователь творчества Верди Чарльз Осборн полагает, что, имея на руках такой материал, ввиду надвигавшихся сроков сдачи Верди «решил сделать то, что с годами довел до совершенства, и сделал это настолько прекрасно, что больше не имел нужды к этому возвращаться». Публика выдохнула с облегчением и наградила его бурным восторгом; успех оперы закрепила премьера на французском в 1856 году. Перевод оперы, завершающей этот период, злополучной «Сицилийской вечерни», был сделан в обратном порядке – с французского на итальянский, и дело пошло не столь удачно: Верди был вынужден постоянно подгонять склонного к проволочкам либреттиста Эжена Скриба и учитывать вкусы посетителей Парижской оперы (которую Верди презрительно именовал «большим магазином»), по-прежнему державшихся за своего пятиактного Мейербера.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ: ПОЗДНИЙ ПЕРИОД

Темп работы Верди снижался от периода к периоду, но этот факт надо рассматривать в контексте. В первый свой период он зарабатывал репутацию, делая то же, что и Россини с Доницетти: писал как мог скоро с тем, чтобы успевать выполнять заказы (то есть очень быстро), создав несколько прекрасных работ, несколько сочинений с прекрасными фрагментами и несколько проходных вещей. Во второй период с начала 1850-х годов, уже обладая мастерством и славой, он работал в устраивавшем его темпе и создал три великих сочинения. В третий, последний период он создал меньшее количество крупных произведений, куда более объемных, чем прежде, и казалось, что после них опустится занавес и Верди уйдет на покой; но затем случился последний творческий взрыв, когда он уже был очень стар.

К середине 1850-х годов Верди стал национальным монументом. Он этого не просил и не хотел. Однако слава позволила ему осесть в имении в Буссето со Стреппони и сочинять по большей части то, что он хотел и как хотел. Он написал всего лишь семь опер после 42 лет в сравнении с 19 до этого. Он внес определенный вклад в создание мифа о себе, насыщая статьи и интервью анекдотами и афоризмами, далеко не все из которых были правдивы. В Буссето отношения с соседями были натянутыми, чему способствовало нежелание последних сидеть рядом с незамужней Стреппони в церкви (Лист со своей милой Каролиной столкнулись с той же проблемой в Веймаре). Верди писал в свою защиту тестю: «В моем доме живет дама, свободная, независимая, так же как и я, любящая уединение… Ни я, ни она не должны оправдываться перед кем-либо… ей подобает такое же уважение, как и мне». Сам Верди, в свою очередь, весьма бесцеремонно и бестактно вел себя при обсуждении планов постройки театра, названного в его честь, в Буссето (как и мэр города, – со временем трудности разрешились и театр был построен к 1868 году без особых проблем, в отличие от возводящегося на севере театра в Байройте).

В третий период он написал два шедевра. Он все более погружался в дела, связанные с его имением. Он путешествовал, встретил в Париже нахального юного интеллектуала по имени Арриго Бойто, быть может у Россини, в 1862 году: Бойто возмутил Верди своими чересчур прогрессивными взглядами на текущие музыкальные тенденции и на то, что Верди ядовито именовал «Вавилонской музыкой будущего», а также весьма занятной теорией о том, что музыка Бетховена была «сферической», и мнением о необходимости очистить алтарь музыки, который ныне «осквернен бордельной грязью». Бойто определенно был не первым молодым человеком, полагавшим себя мудрее старших. К счастью, оба композитора позже стали близкими коллегами, хотя и определенно не духовными музыкальными братьями; Бойто написал либретто к трем поздним операм Верди. В 1859 году Верди и Джузеппина поженились, что характерно, не в Буссето, но втайне, далеко на севере, в Верхней Савойе. Детей у них не было. («Бог, быть может, наказывает меня за грехи… у меня не будет никаких заслуженных радостей до самой смерти», – печально записала Джузеппина), однако позже они удочерили осиротевшую юную двоюродную сестру Верди, и члены ее семьи стали его наследниками.

В 1859 году начинается период наибольшей вовлеченности Верди в политику. Он занимал посты на местном, региональном и национальном уровне, хотя это скорее было результатом его публичного статуса знаменитости, внесшей вклад в формирование итальянского национализма, а также просьб лидера националистов Кавура, которым Верди восхищался, чем следствием каких-либо собственных политических амбиций. Он довольно пренебрежительно относился к своим достижениям на этом поприще («в качестве депутата Верди просто не существовало»), сложил с себя полномочия так скоро, как позволили приличия (хотя он находил удовольствие в компании своих либеральных коллег-сенаторов и был несколько удивлен собой после яростного публичного выступления, которое, возможно, нашло отражение в сцене в сенате оперы, над которой они с Бойто в то время работали, «Симон Бокканегра»). В 1859 году его имя стали использовать для знаменитого лозунга «Viva Verdi», нацарапанного на ветхих неаполитанских стенах, в котором его фамилия была акронимом титула короля, Vittorio Emanuele, Re D’Italia.

После «Симона Бокканегра» (1857) появился «Бал-маскарад» (1859), его версия истории Густава III Шведского, которую также рассказал Обер, и в том же году «Сила судьбы», милостиво заказанная ему из Санкт-Петербурга, что (вместе с тактичной помощью Джузеппины) вывело его из малопродуктивного периода охоты на уток, копания колодцев и очередных угроз бросить сочинять. На роскошной фотографии 1861 года Верди в России, облаченный в меха подобно Борису Годунову. Эта поездка, а также путешествия в Испанию и Париж заняли у него два года, все это время он постоянно встречался с нападками «scapigliatura milanese», «Миланской скапильятуры», одного из тех радикальных художественных объединений, возглавляемых строптивыми юнцами (в данном случае Бойто), которые избирают своей мишенью знаменитых и заслуженных артистов, давая им понять, что их время проходит (что, конечно, правда). Верди вернулся в Париж в 1865 году к новой постановке серьезно переработанного «Макбета».

Среди музыкальных примеров этого периода – полноценная увертюра к «Силе судьбы», нехарактерная для Верди. Стремительная вступительная тема вскоре объединяется с другими, а позже звучит в ариях, создавая дополнительный контекст настроению оперы. Это, разумеется, совершенно не похоже на мотивные манипуляции Вагнера, однако настолько близко к этому, насколько было в силах Верди. Верди самоиронично написал другу о еще одном трюке в «Силе судьбы»:

Вы улыбнетесь, когда узнаете, что для батальной сцены я написал фугу! Я, который ненавидит даже запах этой школы! Но, скажу я вам, на этот раз данная музыкальная форма вполне уместна. Перемещения вперед-назад от темы к противосложению и грохот диссонансов отлично отображают битву.

Это хорошая иллюстрация того, как сухие технические формулы на бумаге могут оживать для действия на сцене. Фуги также заканчивают «Макбет» 1865 года и особенно величественно «Фальстафа».

В следующие после премьеры 1862 года «Силы судьбы» четверть века Верди написал всего две оперы. Его энергию поглощал пересмотр нескольких его более ранних сочинений. Две новые огромные оперы, «Дон Карлос» 1867 года и «Аида» 1871-го, вновь демонстрируют поразительную способность Верди открывать в своей музыке новые горизонты.

«Дон Карлос» был заказан ему Парижской оперой. Отношение четы Верди к Парижу и его оперным привычкам было двойственным. «Все хотят высказать свое мнение», – позже писал Верди, обрушиваясь на «фатальную атмосферу Оперы». Певцы жаловались на размеры партий, и на репетиции «оперным черепахам понадобилось четыре часа, чтобы решить, должны ли мадам Сакс или месье Форе пошевелить пальцем», как сообщала Джузеппина – это было не то, к чему она привыкла во время своей певческой карьеры, прошедшей prestissimo e con amore. «Фатальная атмосфера» вкупе со слабым здоровьем словно отняли у Верди силы для обычных его перепалок с либреттистами, которыми на этот раз были Камиль де Локль и Жозеф Мери, «одна из тех пар театральных поденщиков, которые, как ранее отмечал сам Верди, досаждали ему в Париже», по словам его биографа Дайнли Хасси. Хасси называет «Дон Карлоса» подлинной музыкальной драмой. Шесть главных героев в паутине одиночества, страсти и жестокости по мере развития сюжета вызывают одновременно симпатию и отторжение. Здесь звучит поразительно сценическая и масштабная музыка. В лице Великого инквизитора большая опера обрела своего самого величественного и отвратительного злодея. Вскоре «Дон Карлоса» услышали на итальянском; позже он был существенно переработан (в обоих случаях превратившись в «Дона Карло»).

Сюжет «Аиды», напротив, в основе своей прост: любовный треугольник и характерный для Верди мотив отношений отца и дочери. Декорации Древнего Египта были амбициозными даже по меркам большой оперы. Заказ на нее был также экзотическим: от египетского хедива Исмаил-паши для открытия Каирского оперного театра (хотя в итоге первым в нем был поставлен «Риголетто», а «Аиду» впервые исполнили там в конце 1871 года).

В 1881 году Верди настаивал на необходимости в опере «декламации, точной и искренней, – фактически музыки» (несколько неожиданно приводя в пример «Севильского цирюльника»). В поздних операх встречаются арии, такие как несколько шаблонная ария Радамеса «Celeste Aida», однако все чаще здесь появляется свободная форма, как в случае «O don fatale» Эболи и «Ritorna vincitor» Аиды. Здесь есть отголоски внутренних тематических диалогов: когда Радамес размышляет о ярости Амнерис, прежде уже слышанная мелодия вплетает ее гнев в оркестровый аккомпанемент. В «Аиде» встречаются неожиданно интимные для грандиознейшей из больших опер моменты: вначале, перед предсказуемо мейерберовскими гимнами и маршами, появляется странная, медленная, потусторонняя прелюдия; опера заканчивается прекрасным, но необычным ансамблем, в котором погребенные заживо Аида и Радамес раз за разом повторяют короткую угловатую небольшую мелодию: «O terra addio…»

Как обычно, в процессе сочинения Верди много переписывался с либреттистом, на этот раз умелым новичком Антонио Гисланцони. Среди других важных для постановки людей были примадонны Мария Вальдманн, исполнившая партию Амнерис и, что важнее, Тереза Штольц, исполнительница заглавной роли. Ее жених, Анджело Мариани, был выбран дирижером каирской премьеры, однако в итоге был заменен. Он дурно обращался с Терезой, которая поэтому стала постоянно бывать на Сант-Агата, что, разумеется, послужило источником сплетен и слухов, а также причиной появления в прессе поддельной переписки. «Бриллиантовый» голос Штольц и ее уверенная техника идеально соответствовали поздней манере Верди, а потому она спела немало партий в его операх. Характер их личных отношений неизвестен. Джузеппина писала мужу:

Если во всем этом ничего нет… будь спокойней в знаках своего внимания… помни, что я, твоя жена, хотя и презираю былые слухи, живу ныне à trois и имею право просить если не твоей заботы, то хотя бы осмотрительности.

Однако две доброжелательные женщины смогли остаться подругами как между собой, так и со своим стареющим Лотарио. Их биограф описывает «каждую из женщин выказывающей незаменимую эмоциональную поддержку, без которой карьера Верди была бы совсем другой». (Занятно, что у Штольц были сестры-близнецы, обе певицы, жившие с одним мужчиной и родившие от него детей, одна из которых позже, вероятно, родила ребенка от Бедржиха Сметаны, – тоже весьма похоже на оперный сценарий.)

Среди событий вне оперной сцены этого времени – смерть в 1867 году как отца Верди Карло Верди, так и его первого тестя Антонио Барецци, последней его связи с былыми днями трагедии и успеха. В 1872 году он познакомился с Джулио Рикорди, представителем одной из династий издателей, который сражался за право издавать самых знаменитых оперных композиторов с яростью, достойной сюжета из сицилийской жизни, и стал верным его другом и издателем его поздних сочинений. В роскошной серии карикатур Верди стучит ногой на репетиции, мрачно изучает мотет XVI века и играет со своим любимым мальтийским спаниелем Лулу. В рамках другого, не такого счастливого, но и не такого уж нетипичного для Верди события он рассорился со своим давним другом Чезаре де Санктисом, который потерял во время рецессии деньги и не смог отдать долг. (Со свойственным ей тактом Джузеппина сумела договориться о том, что он будет отдавать долг частями, регулярно поставляя им пасту из Неаполя.)

Верди, которому исполнилось 60, как будто и в самом деле готовился отойти от дел на давно заслуженный отдых. В 1873 году, что было ему совершенно несвойственно, он написал струнный квартет. На следующий год он создал Реквием в память о национальном поэте Алессандро Мандзони (использовав в нем идеи из давно заброшенного совместного проекта по написанию Реквиема по Россини). Реквием Верди – поразительное сочинение, в Dies Irae которого дрожат стены ада, а в Agnus Dei звучит протяжный призыв к миру. Его оперные истоки очевидны: его исполняли в оперных театрах, а в Париже он звучал вместе с «Кармен» Бизе. Бюлов презрительно назвал его «последней оперой Верди, хотя и в церковном облачении», однако позже признался, что даже не слышал его; по этому поводу Брамс сказал: «Бюлов выставил себя дураком. Только гений мог написать такое сочинение». Джузеппина сказала, что «такой человек, как Верди, должен писать, как Верди», ранее сообщив: «Я не могу сказать, что он атеист, но точно человек маловерующий». Бойто полагал, что он был «великим христианином», хотя и не «в строгом теологическом смысле», но «в идеальном, моральном и социальном смысле».

ПОСЛЕДНИЕ ОПЕРЫ

Финал творческого пути Верди не имеет аналогов в музыкальной истории. Шестнадцать лет оперного молчания он провел «тихо, и если не счастливо, то спокойно» (занимаясь, правда, ревизией своих более ранних сочинений), сопротивляясь любым уговорам появиться на публике, чтобы «исполнить обычные пируэты и показать мое чудесное рыло», словно «наш Мартин» (знаменитый пиренейский медведь) – «А! эта публичность! Ненавижу ее». Среди друзей, которым удалось в конце концов уговорить его вернуться за рабочий стол, были, что удивительно, Фердинанд Хиллер, воплощение всего немецкого, однако восхищенный его поклонник; Рикорди, который долго и расчетливо закидывал удочку во время совместных обедов, словно вываливая «чрезвычайно острожную форель», как называет это Хасси; Бойто, неизменно присутствующий на заднем плане с либретто и рыболовной сетью, пока Верди сам не объявил, что «окончательно попался на крючок». Наживкой служил его любимый Шекспир. Создать оперу по «Королю Лиру» было давней мечтой. Рикорди и Бойто, однако, убедили его вполне по-лировски «ярмо забот… с наших дряхлых плеч… переложить на молодые / И доплестись до гроба налегке» и попытать счастья не с Лиром, но с другой крупной трагедией, «Отелло». Верди счел либретто Бойто «совершенно шекспировским». В декабре 1886 года он закончил партитуру: «Бедный Отелло! Он больше сюда не вернется». Бойто, всегда готовый его поддержать, ответил: «Но вы отправитесь на встречу с мавром в Ла Скала… Великая мечта сбылась».

Начало «Отелло» демонстрирует работу воображения, по-прежнему не желающего оставаться в покое: ни увертюры, ни даже мелодии; ни даже мажорного или минорного аккорда, один только свирепый шум и диссонансы бури, с органом в оркестре, выдерживающим три нижние ноты педали на протяжении пятидесяти страниц партитуры. Затем появляются Яго с его громогласным антикредо, Дездемона с «песнью об иве» и, в конце, Отелло, в отчаянии вспоминающий мотив поцелуя («un altro baccio…»).

Затем появился «Фальстаф». Вновь уговорил Верди обратиться к этой теме Бойто, сказав: «Единственный способ закончить карьеру лучше, чем с «Отелло», – окончить ее с «Фальстафом». Он был прав. «Фальстаф», премьера которого прошла в миланском Ла Скала в феврале 1893 года, – это маленькое чудо. Он короткий, подтянутый, блестяще сконструированный, смешной, мелодичный и кипящий той же жизненной силой, которую ощутила Елизавета I, когда попросила своего придворного Шекспира написать еще одну пьесу с ее любимым толстым героем. Трудно сказать, что больше всего поражает в этом сочинении: волшебная оркестровая картина залитого луной Виндзорского леса; телескопически сжимающиеся вместе арии и мелодии; исключительное изящество соединения нескольких тем в квартете, а затем в двойном квартете в первом действии; уверенное комедийное письмо единственной зрелой комической оперы Верди и первой со времен провала «Короля на час» почти половиной века ранее; новая, радостная и юношеская манера письма человека за 80, хохочущего перед лицом смерти. Свежие имена среди певцов знаменуют смену эпох: несколько из них заработали себе репутацию в новом мире веризма, который вот-вот поглотит оперный мир.

В последнее десятилетие своей жизни Верди написал некоторое количество религиозной музыки, по-прежнему изобретательной, однако несколько эксцентричной, и занимался филантропией, в числе прочего основав дом престарелых для музыкантов, Каса ди Рипозо в Милане.

Джузеппина Стреппони Верди умерла после продолжительной болезни в ноябре 1897 года. Тереза Штольц сменила ее в качестве сиделки и компаньонки в его последние годы. Он умер в 1901 году. На его похоронах в Милане молодой Артуро Тосканини дирижировал хором из восьмисот человек, исполняющим «Va, pensiero» из «Набукко». Толпа на улицах, насчитывающая десятки, если не сотни тысяч человек, приглушенно подпевала по мере того, как мимо нее двигался кортеж с гробом композитора.

Верди и Вагнер

С самого начала комментаторы искали связи и куда более очевидные различия в технике двух колоссов-современников.

Верди работал со множеством либреттистов, Вагнер с одним (собой). Однако Верди всегда участвовал в создании текста вместе со своими соавторами. Один из них, Каммарано, писал ему: «Для того чтобы достичь величайшего оперного совершенства, требуется один разум, отвечающий и за слова, и за музыку… Поэзия не должна быть ни рабой музыки, ни ее тираном». В 1875 году Верди, раздраженный постоянными вопросами о его отношении к Вагнеру, сказал: «Я тоже пытался соединить музыку и драму в своем “Макбете”… но, в отличие от Вагнера, я был неспособен сам писать либретто». Под конец жизни он, судя по всему, согласился с представлениями Вагнера о вокальных партиях и декламационном стиле:

В партии Дездемоны музыкальная линия не прерывается от начала до конца. В то время Яго только декламирует и насмешничает, а Отелло… должен петь и восклицать, Дездемона должна всегда, всегда петь.

Дуэт Яго и Отелло во втором действии приближается к вагнеровскому идеалу «бесконечной мелодии», музыки в постоянном движении.

Оркестровое звучание принципиально для замысла обоих композиторов, но достигается разными средствами. Вагнер создавал свои партитуры серией итеративных подходов, разбрасывая простой клавир на насколько нотоносцев с тем, чтобы распределить музыку между семействами оркестровых инструментов, прежде чем приниматься за создание партитуры. Верди, как и Вагнер, с самого начала держал в голове звучание оркестра, сказав однажды коллеге-сенатору Квинтино Селла: «Идея приходит ко мне уже законченной, и прежде всего я слышу тембр… должна ли это быть флейта или скрипка». Траурный марш Позы в «Дон Карлосе», вспышки молний в «Риголетто» и сияющий звук двух солирующих скрипок в арии «Celeste Aida» хорошо иллюстрируют сказанное: это не та музыка, которая была сначала сочинена, а после оркестрована в совершенно иную фазу процесса создания оперы, равно как и звук рога Зигфрида или же музыка Страстной пятницы в «Парсифале». Занятным образом, однако, Верди уточнял в своих контрактах, что оркестровка не будет сделана до того, как начнутся репетиции с фортепиано, – процесс создания им оперы продолжался по мере того, как он слушал певцов и реагировал на их пение.

Оба композитора настаивали на необходимости высоких стандартов и подобающего обращения со своей музыкой; оба, разумеется, не всегда этого добивались. Один из авторов полагает, что музыка Верди всегда была «в первую очередь музыкой мастерового, чья задача – сделать заказанную вещь такой, какой ему ее заказали», тогда как «прямо противоположная точка зрения возобладала в Байройте». Однако оба композитора послушно вставляли балеты в неподобающие места, когда от них этого требовал Париж. Верди всегда противился внесению правок для облегчения жизни некомпетентным исполнителям, справедливо возмущаясь «бесстыдной моде», в угоду которой «Дон Карлос» был однажды поставлен в Реджио: почти весь он был выпущен, а на место исчезнувшей музыки были вставлены акты из «Макбета» и «Гугенотов» Мейербера с тем, чтобы уложиться в отведенное время (это явно был один из самых странных оперных вечеров).

Их отношение к собственной музыке нужно выяснять, сопоставляя то, что они сказали, с тем, что они делали. Верди явно писал нижеследующее в период одной из своих депрессий (и предлагал своему корреспонденту не согласиться с ним), сообщая: «Если “Дон Карлос” не принесет денег, отложите его и возьмите “Короля Лахорского” [Массне]… вы скажете, что это оскверняет алтарь… ничего, вы его позже отмоете». Вагнер, разумеется, и помыслить бы не мог сказать, как Верди: «Я пишу затем, чтобы проводить время» (хотя это было неправдой). В других случаях он вполне способен был выказывать вагнеровскую железную волю, требуя, чтобы музыка «отражала героя и индивидуальность автора».

Оба композитора черпали поддержку и вдохновение у женщин со сходным музыкальным вкусом, с которыми они состояли в близких, хотя и не слишком обычных для того времени отношениях. Джузеппина всегда называла своего мужа в письмах «Верди»; поклонники Вагнера привычно звали его «Мастер», хотя Козима обычно называла его «Р.» в дневниках, лаконичных и приземленных, в отличие от пышного стиля письма ее мужа. Верди в мрачном настроении мог, по меткому замечанию Хасси, «ругаться с собственной тенью». Ролью Джузеппины было находить способы пережить такие моменты: «Когда он в дурном настроении, он видит промахи слуг в увеличительном стекле, и эти несчастные дьяволята нуждаются в ком-то, кто будет отстаивать их интересы». Оба композитора обожали своих собак.

Публичные высказывания Верди о других композиторах были редкими и осмотрительными. Вагнера – нет. Ни тому ни другому в этом вопросе нельзя было доверять, и в обоих случаях (как всегда) эти высказывания больше говорят о том, кто их сделал, чем об их предположительном предмете.

Им трудно было игнорировать друг друга. Говорят, что Вагнер не мог выносить звучания имени Верди. Верди, прослушав в Париже увертюру к «Тангейзеру», заключил, что «он безумен». Козима выступила от лица всего лагеря Вагнера после того, как они с Рихардом побывали на концерте, где исполнялся Реквием Верди: «сочинение, о котором лучше не говорить», а позже не позволяла упоминать имя Верди в ее присутствии. Верди услышал «Лоэнгрина» в Болонье в 1871 году: «лоэнгренадеры» прессы (как он их называл) раздражали его; что важнее, он взял с собой вокальную партитуру и делал в ней пометки: «brutto… bello… brutto il cigno…» («безобразно… прекрасно… безобразный лебедь»). Во многих его комментариях виден профессионал за работой: «хор не строит»; «зачем тут так медленно?». Весьма красноречиво стаккато резюме:

Впечатление посредственное. Музыка прекрасна, когда она внятна и в ней есть мысль. Действие, как и текст, движется слишком медленно. Поэтому скучно. Прекрасные эффекты инструментовки. Слишком много выдержанных нот, что делает музыку тяжелой.

Как и два других великих современника, Бах и Гендель, они ни разу не встретились. Однако, в отличие от Баха с Генделем, оба они, похоже, не слишком к этому стремились. В поисках либретто в мрачные часы 1869 года Верди послал за прозаическими сочинениями Вагнера во французском переводе, «потому что мне нужно знать и эту его сторону». На другой день после смерти Вагнера в феврале 1883 года Верди написал Рикорди: «Triste. Triste. Triste. Wagner è morto!…Читая вчера новости, я был, я не знаю, поражен ужасом… Великая личность исчезла! Имя, оставившее самый значительный след в истории искусства!» Это любопытное письмо, в котором слышно обычное сожаление о знаменитом коллеге, странное тройное повторение слова «Triste», неизбежно вызывающее в памяти название самого знаменитого и самого неуютного сочинения Вагнера; странный выбор слова «ужас» для описания своей реакции, и несколько двусмысленный поиск подходящего слова с тем, чтобы определить масштаб достижений Вагнера: Верди сначала написал «potente» («значительный»), затем зачеркнул и поправил на «potentissima» («самый значительный»); однако «значительный» далеко не всегда означает «положительный».

Куда более важными, чем персональные замечания, являются те фрагменты их музыкального и драматического письма, в которых видно сходство их мысли и, несмотря на протесты обоих, их влияние друг на друга. В 1848 году, еще до выхода «Оперы и драмы» Вагнера, Верди думал о крайне сходных драматических приемах, что видно из письма, рассказывающего о постановке «Макбета»: «Сцена должна быть очень темной… голос леди Макбет должен быть грубым… оркестру под сценой следует собраться… сцена должна иметь наклоны, так, чтобы [герои] как бы поднимались и спускались». Ему также нужны были струнные с сурдиной, контрафаготы и клапанные трубы для батальной фуги, а не вентильные, которые звучали слишком смирно. Все это – совершенно вагнеровские приемы. Значительно позже, в 1871 году, Верди сообщил Рикорди, что в «Аиде» ему следует «отказаться от суфлерской будки и вынести занавес прямо к рампе» и также «сделать оркестр невидимым». «Это не моя идея, а Вагнера: и она великолепна», – сказал он, указывая на то, что публике сложно погрузиться в «вымышленный мир», когда перед ее глазами мельтешат «надоевшие вечерние платья и фраки», не говоря уж о «толпе оркестра» между «египетских, ассирийских и друидических костюмов».

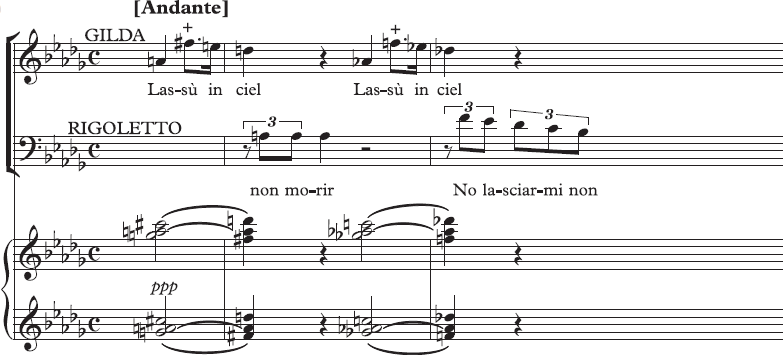

a) Верди

b) Вагнер

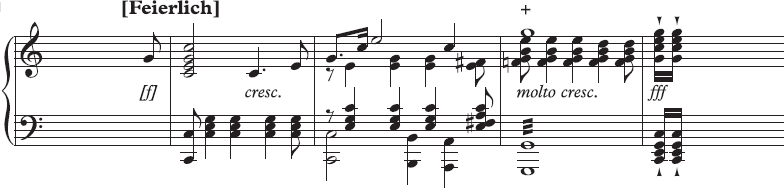

Вагнер и Верди используют один и тот же аккорд (доминантовый терцдецимаккорд, отмеченный крестиком) для изображения эмоций, вызванных двумя разными смертями: Джильды в «Риголетто» (1851) и Зигфрида в «Сумерках богов» (премьера в 1876)

Уже в год смерти Верди, 1901-й, музыковед Гуго Риман сказал по поводу их взаимного влияния друг на друга: «Заметная перемена стиля отделяет позднего Верди от сочинений его среднего периода. Откровенно говоря, это легко связать с влиянием на него Рихарда Вагнера». Верди, без сомнения, лишь раздражительно хмыкнул бы, услышав такое, однако Риман приводит убедительные доказательства. Мы уже отмечали вагнеровские элементы в вокальном стиле позднего Верди: с другой стороны, очевидные отголоски манеры Верди слышны в «Сумерках богов» и в партиях девушек-цветов «Парсифаля». Оба начинали писать в прежней номерной форме с ариями и ансамблями, оба выказали решимость отойти от имитаций подобных замкнутых форм; оба до определенной степени сделали это; оба отказывались от этого, когда им было нужно.

Мы закончим этот короткий опыт сопоставления двух композиторов описанием нескольких конкретных музыкальных фрагментов. В «Бале-маскараде» и вновь в «Травиате» влюбленные тенор и сопрано разрывают друг друга на части в своей саморазрушительной страсти, как и в «Тристане и Изольде»: к описанию сходного события они подходят с диаметрально разных позиций. Оба композитора используют гул доминантового терцдецимаккорда в момент высшего эмоционального напряжения: Зигфрид и Джильда умирают; Отелло прощается с любовью; рыцари Лоэнгрина приветствуют Грааль. В «Риголетто» в момент смерти Джильды звучит встречавшийся уже ранее мотив, если даже не лейтмотив. Мажорно-минорные аккорды у медных, сопровождающие Великого инквизитора в «Дон Карлосе», звучат по-вагнеровски, как это сознавал и сам Верди: его змеящаяся басовая линия отсылает к тем же самым погруженным в оркестровую текстуру темам, которые иллюстрируют зловещих персонажей у Вагнера. Траурные марши по Позе и Зигфриду имеют сходную структурную арку: аккорды, мелодии и извивающиеся хроматические мотивы намекают на присутствие чего-то не вполне понятного.

Верди и Вагнер были рождены в разных культурных контекстах. По словам Верди: «Когда немец, вышедший из Баха, является нам в лице Вагнера, – это замечательно. Однако когда мы, наследники Палестрины, имитируем Вагнера, мы совершаем музыкальное преступление». Оба имели дело с вызовом высокопарной французской большой оперы, которая, в свою очередь, была сплавом итальянской манеры пения и немецкой романтической симфонической традиции, и создали на основе ее нечто более долговечное и стоящее. Их наследники (не последователи), быть может, вспоминали финальные строки «Короля Лира» (которые Верди не использовал): «Все вынес старый, тверд и несгибаем. / Мы, юные, того не испытаем».

Fin-de-siècle

ИТАЛИЯ: БОЙТО, ВЕРИЗМ, ПУЧЧИНИ

В оперном мире XIX столетие было siècle с долгим fin.

Как композитор либреттист Верди Арриго Бойто закончил лишь одну оперу, «Мефистофель», премьера которой прошла в 1868 году. Это был полный провал. После того как он, наученный горьким опытом, пересмотрел и сократил его, с хорошими певцами и дирижером она принесла ему успех в 1875 году.

Верди прислал ему типичный отзыв старшего современника: «Я всегда полагал, что пролог на небесах был спонтанным творением гения… однако, слыша сейчас, что все гармонии этого опуса основаны на диссонансах, я чувствую себя… уж точно не на небесах». Для более современного слуха обвинение в неоправданных диссонансах выглядит преувеличением: «Мефистофель» – крупное сочинение с прекрасными номерами и отличным главным героем; однако в нем определенно недостает человеческой симпатии и изящества, которые лучшие оперы способны выказывать даже в самом помпезном обличье.

Примерно в то же время, когда он сообщил свой отзыв Бойто, Верди высказался в характерном для него полемичном стиле: «“Король Лахорский” [Массне] – опера со множеством достоинств, опера настоящего времени, лишенного интереса к человеку, и наиболее подходящая для нашего века веризма, в котором нет ничего правдивого, почти безотказная опера».

Verismo буквально переводится как «реализм». Как и опера-буффа двумя столетиями ранее или кулинарные шоу, которые появятся сто лет спустя, веризм вывел на оперную сцену обычную жизнь. Он был частью более широкого художественного движения, образцами поэтики которого являются романы Золя и Дюма-сына, где описываются низменные жестокости и страсти повседневной жизни, а не масштабные исторические события в духе Виктора Гюго. На оперную сцену этот стиль проник в 1890 году, когда Пьетро Масканьи создал оперу на сюжет сицилийского писателя Джованни Верга под названием «Сельская честь». Двумя годами позже Руджеро Леонковалло сочинил оперу на собственное либретто, основанное, как он утверждал, на материалах подлинного дела об убийстве, расследование которого возглавлял его отец, член магистрата (веризм в высшей своей форме – это la verità – реальная жизнь): хозяин труппы странствующих музыкантов обнаруживает, что его жена ему неверна, убивает ее и ее любовника по время пьесы, в которой играют все трое, и уходит со сцены с кинжалом в руке в слезах, смывающих его грим. Опера называется «Паяцы». Оба композитора написали еще немало сочинений, часть из которых снискала успех. В обоих случаях, однако, эти две небольшие оперы остались их визитными карточками, в том числе и потому, что театральные компании быстро осознали, какой выгодной может оказаться практика их исполнения в один вечер.

Обе оперы, которые, в связи с этим, стали известны как «Cav and Pag», резюмируют приемы и достижения веризма. Они представляют «squarcio di vita», или «кусок жизни», как это утверждается в прологе к «Паяцам». Они коротки и прямолинейны: даже Верди с одобрением отметил, что Масканьи «изобрел наиболее эффективный жанр: короткая опера без бесцельных длиннот». Их мелодии возникают в результате развития сквозной формы, а не внутри замкнутых арий. Пуччини в особенности довел до совершенства практику, при которой мелодия сначала возникает у оркестра, как правило приглушенно, часто контрапунктически противопоставленная вокальному parlando (тип ритмической декламации на одной или нескольких нотах, почти речь), затем позже, в арии в полноценной вокальной версии с мощными высокими нотами. Оркестровка здесь оживленная и яркая; тон голоса мощен и темен. Певцы не только поют, но и всхлипывают, пыхтят, вздыхают и смеются. Гармония подвижна, с амбициозными аккордовыми расширениями и редко когда разрешающаяся. Верди, читая партитуру Масканьи, «скоро устал от всех этих диссонансов, перечений, прерванных каденций и т. д., и всех этих перемен темпа почти в каждом такте», добавив «но я же просто старый ретроград [codino]».

Войны между веристами умело подогревались издателями, такими как хитрый Рикорди и его соперник Эдоардо Сонцоньо, учредивший влиятельную премию за новую оперу. Масканьи ее получил; Пуччини – нет, в результате чего его самого заполучил Рикорди, что было выигрышем для обоих. Махинации Сонцоньо с контрактом в Риме, а также публикация подметного письма не где-нибудь, а в лондонской Daily Telegraph однажды привели даже к тому, что Бойто вызвал его на дуэль. К счастью, их пыл удалось охладить.

Век веризма был коротким. Он был по большей части итальянским делом; среди его выдающихся представителей были, помимо прочих, Франческо Чилеа, Альфредо Каталани и Умберто Джордано. Среди композиторов других стран, усвоивших некоторые аспекты этой яркой эмоциональной манеры, были французы Жюль Массне и Гюстав Шарпантье, а также, что немного удивительно, английский композитор Генри Коуэн. Его самым видным представителем был композитор, который в ряде своих сочинений довел до совершенства присущую ему театральность, в других же вовсе не был веристом и чья жизнь иногда отражала эмоциональную одержимость его персонажей: Джакомо Пуччини.

Репутация Пуччини, что любопытно, была двойственной с самого начала. В его сочинениях есть нечто, что вызывает к жизни критику, которой не удостаиваются другие. В то же время любители музыки и театралы обожали его.

Сначала драма: Пуччини описывал части «Богемы» как «сцены», а не акты. Его драма движется от блока к блоку, как в музыкальном, так и в психологическом смысле: в первом акте Мими появляется у двери Рудольфа; спустя пару минут они уже влюблены друг в друга. Нет никаких ухаживаний, никаких «Là ci darem la mano», никаких попыток узнать друг друга поближе. Они в этом счастливом состоянии пребывают в течение всего второго акта. Затем, в начале третьего акта, без предупреждения или объяснения, Рудольф становится обуреваем ревностью к «юному негодяю виконту», с которым у Мими интрижка. Мы не встречаем его и даже не можем узнать, как ей это удалось. Здесь нет никакого медленного, внимательного изучения мотиваций, которое делает столь эффектным второй акт «Травиаты». Пуччини способен изображать состояние души героев, но не может заставить их психологию меняться.

Для внимательного слушателя этот невидимый виконт – обескураживающе отсутствующее связующее звено. Нам приходится либо смириться с тем, что он меняет все правила драмы, так и не появившись, или же просто игнорировать его. Характерно, что в либретто Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы есть еще один акт, в котором рассказывается, как сложились эти новые отношения и откуда берется ревность Рудольфа. Однако Пуччини выбросил его. Потому ли, что, как утверждает один автор, «Пуччини полагал, что он окажется слишком сходным по текстуре со сценой в кабаке “Момус”» (которая стала вторым актом)? Или же потому, что он не умел приспосабливать свою музыку к тонкой игре эмоций, способной превратить стакан Мими на пикнике в объект, сквозь который «vi agonizza l’amor implacata becchino» («невыносимая любовь терзает меня как предвестник смерти»)? И если так, то что с того?

Фрагментарный подход к эмоциональной драме виден и в других его сочинениях. Четыре акта «Манон Леско» – яркий пример того, что Эббет и Паркер называют «вопиющей непоследовательностью». Каждый ее акт – в каком-то смысле отдельная драма. Это был выбор Пуччини; в то время как множество композиторов требовало от либреттистов отточенной драмы, которую они могли бы отразить в музыке, Пуччини сбивал с толку своих соавторов, делая нечто прямо противоположное: по словам Эббет и Пакера, он «третировал и переписывал их, так как понимал, что современная опера не нуждается в такой тривиальной вещи, как связное повествование».

Музыка тоже состоит из блоков. Верди отметил происходящую перемену в своем проницательном комментарии в июне 1884 года:

Я слышал о композиторе Пуччини, которого много хвалят… Он следует современным тенденциям, что естественно, но пользуется мелодией, которая ни стара, ни современна. Однако в его музыке преобладает симфоническое начало. В этом нет ничего плохого, но здесь нужно быть осторожным. Опера – это опера, а симфония – это симфония, и я не думаю, что вставлять симфоническую пьесу в оперу только для того, чтобы занять оркестр, – это хорошее дело.

Оставляя в стороне тот факт, что к этому моменту 26-летний Пуччини завершил всего одну оперу, одноактных «Виллис» 1883 года, и то, что Верди еще не слышал ни ноты его музыки, использование несколько туманного определения «симфоническое начало» весьма любопытно. Это могло быть предостережением против вагнеризма. В ранних операх Пуччини, естественно, много Вагнера. В трех самых успешных сочинениях его среднего периода, «Богеме», «Тоске» (1900) и «Мадам Баттерфляй» (1904), вагнеровское гармоническое и мелодическое письмо практически отсутствует, однако здесь встречается чисто сценический аналог лейтмотивов. В «Тоске», например, гремящие вступительные аккорды постоянно возвращаются в качестве музыкальной эмблемы жестокости Скарпиа. Еще более интересно то, что в продолжительном дуэте между Тоской и ее обреченным возлюбленным Каварадосси в первом акте оркестр тихо вводит одну из фирменных напевных мелодий Пуччини, на фоне которой исполнители беседуют parlando, словно подлинная эмоциональная сила их отношений еще неведома им. Лишь позже в том же акте они поют эту мелодию, которая звучит в оркестре в полную силу и в другой тональности, напоминая себе и слушателям связанные с нею ранние ассоциации. Вся опера состоит из такого рода свободно расположенных, наслаивающихся друг на друга лоскутных мотивов и тембра.

Одно из главных обвинений, предъявляемых ему критикой, состоит в том, что Пуччини иногда использует свои мотивы без особой драматической и структурной аккуратности или даже простой логики. В конце «Богемы» Мими, как и подобает оперной героине, умирает от чахотки. Пока Рудольф сокрушается по поводу своей ревнивой одержимости, оркестр завершает драму тремя аккордами. Эти аккорды уже появлялись ранее в тот момент, когда Коллен, один из богемных приятелей Рудольфа, прощался со своим заношенным старым пальто. Почему? Что эти три аккорда имеют общего со смертью Мими? Сходным образом Тоска бросается с крыши замка вниз под клубящийся взрыв мелодии арии Каварадосси «E lucevan le stelle», которую она не слышала и которая была не о ней, да и Каварадосси в любом случае уже мертв. Это ошибка Пуччини? Или же он просто ассоциирует этот фрагмент с любой эмоцией, что позволяет Тоске повторить последние слова Каварадосси «non ho amato mai tanto la vita» о том, что он никогда так не любил ее, как в эту секунду, которая станет его последней, о чем он еще не знает? Или же его музыкальная структура, так же как и сюжеты его опер, столь же дырява, как и старое пальто Коллена?

Одно из самых впечатляющих достижений Пуччини – его фрагментарные сцены. В этих блестящих музыкальных коллажах отсутствует скрупулезность моцартовских финалов или инженерная точность масштабных структур Верди; но им это и не нужно. Второй акт «Богемы» забрасывает публику постоянно сменяющимися калейдоскопическими картинами, составленными из детских песен, звуков военных оркестров и уличных криков, словно она находится не в опере, а в цирке. Главные герои то тут, то там выглядывают из толпы. Многие критики жаловались на использование им того, что они полагали «шумом». Однако этот шум был тщательно спланирован и создан композитором. Пуччини отправился в Рим, чтобы записать ноты колокольного звона собора Святого Петра и замка Святого Ангела, включив подлинные их мотивы в текстуру огромной шумной пассакальи в конце первого акта, и попросил своего друга-поэта найти (или написать) песню на римском диалекте для пастушка, поющего ее вне сцены по мере того, как просыпающийся город зовут к утрене в начале третьего акта. Этот продолжительный и упорный труд – ключевой фактор настоятельной непосредственности его музыки. От момента, когда он получил права на использование пьесы Викторьена Сарду (которую он видел на сцене шестью годами раньше), до завершения «Тоски» прошло четыре года. Он сделал ни много ни мало пять редакций «Мадам Баттерфляй» за три года после ее премьеры.

Еще одна проблема с Пуччини для пуритански настроенной критики в том, что, признают они это или нет, эмоции в его операх скорее кричащие, чем глубокие. Бенджамин Бриттен выразил мнение многих, сказав: «После четырех или пяти исполнений мне не хотелось вовсе слышать “Богему”. Несмотря на всю ее аккуратность, меня начало тошнить от дешевизны и пустоты ее музыки». Согласно этой точке зрения, его влюбленные малокровны и сентиментальны, а плохие парни просто плохи: у Скарпиа нет никакого искупительного величия Яго Верди или же привлекательной и отважной самоуверенности Дон Жуана Моцарта. Частная жизнь Пуччини была полна разрушительного гедонизма, жертвами которого он сделал множество своих героев: постоянно волочившийся за дамами, он женился на женщине, чьего мужа убил муж одной из его любовниц; она, в свою очередь, обвинила Пуччини в том, что тот завел роман со служанкой, которая приняла яд и умерла после долгой агонии в их доме (совершенно при этом безвинной, так как Пуччини на деле имел связь с ее двоюродной сестрой, которая родила его ребенка). Многие связывают этот трагический эпизод со смертью рабыни Лиу в его последней незаконченной опере «Турандот», которая с помощью самоубийства избавляется от пытки (и то и другое вуайеристически показано на сцене). В другом самоубийстве тоже есть нечто извращенно-красочное и намеренно жестокое: мадам Баттерфляй, Чио-Чио-сан, которой всего лишь 15 лет, кончает с собой, соблазненная и брошенная циничным своекорыстным взрослым мужчиной.

Литературный критик Ф. Р. Ливис учил нас, что моральный облик произведения искусства – это мерило его ценности. Прав ли он? Да. Пуччини не проходит это испытание? Вероятно. Насколько это важно? Не слишком. Искусство способно это переварить. По словам проницательного критика Эрнеста Ньюмена: «Оперы [Пуччини] – до определенной степени просто набор фокусов, однако никто еще не повторил эти фокусы с тем же успехом».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ И ЯЗЫКИ

Уникальность оперы в том, что ее облик во многом определяют национальные характеристики и, что еще важнее, языки.

Русские композиторы середины XIX века вводили в свои оперы наряду с князьями крестьян – практика, которая нашла отражение в сюжетах из жизни низшего общества веризма. Еще более важно то, что в сочинениях, подобных «Борису Годунову» Мусоргского, происходил отход от стилизованного формализма переложений Чайковским Пушкина в сторону чего-то более зависимого от ритма разговорной русской речи, пионерами чего были Даргомыжский и Кюи. Эта концепция упала на плодородную почву в различных странах оперной Европы.

Дебюсси создал всего одну оперу, «Пеллеас и Мелизанда», которую он сочинял в течение нескольких лет и чья премьера прошла в 1902 году. Не то чтобы это было следствием недостатка усердия: в начале своей карьеры он долго работал с традиционными либретто уважаемого поэта и писателя Катюля Мендеса, однако это ни к чему не привело, так как консервативные традиции французской оперы были несовместимы с тем типом драмы, которую Дебюсси интуитивно полагал подходящей для него (и которая, как он хорошо понимал, озадачит привыкших к комфорту реакционеров среди парижских любителей оперы). Он нашел то, что искал, в драмах Мориса Метерлинка, в которых упор делается на психологию героев, а не на внешнее действие. Для символистов символ был чем-то вроде вагнеровского лейтмотива, и Дебюсси создал свою версию такого рода письма в музыке, в которой, как и в вагнеровской, исключительно важно звучание оркестра (в том числе и связующие действие оркестровые фрагменты, которые в данном случае должны были быть более протяженными в силу того, что декорации в Опера-комик менялись слишком медленно). В то же время Дебюсси намеренно дистанцировался от вагнеровской модели, переписав ряд фрагментов, которые, по его мнению, звучали слишком похоже на Вагнера.

В результате получилась уникальная и драгоценная амальгама. Один из критиков в 1908 году проницательно отметил использование в сочинении «возбужденной речи, иногда напоминающей псалом или григорианский хорал». Другой сделал сходное наблюдение годом ранее: «буквально хорал; опера, в которой вообще нет вокальной мелодии и сравнительно мало тематического развития в оркестре». Странное, плывущее, бестелесное чувство в музыке усиливается почти полным отсутствием сценического действия – горящий на медленном огне любовный треугольник в неопределенно-средневековом антураже. Вокальное письмо во многом обусловлено относительно слабыми акцентами французской речи, как и в большинстве произведений французской вокальной музыки. Несмотря на то что поначалу она принималась не слишком хорошо, в целом опера произвела сильное впечатление, оказав влияние на музыку одного из ее первых поклонников Андре Мессаже, а также друзей Дебюсси Венсана д’Энди и Поля Дюка, вызвав к жизни целый культ среди довольно утомительных эстетов, собиравшихся вокруг поэтов-символистов Жана Лоррена и Робера де Монтескью, и неизбежную критику со стороны брамсианцев старой школы вроде Сен-Санса, который специально отменил свою летнюю поездку и остался в Париже для того, чтобы «говорить гадости о «Пеллеасе». Дебюсси усердно старался написать еще несколько опер, занимаясь обработкой двух рассказов Эдгара Аллана По, однако, возможно, отчасти в силу трудностей, которые доставило ему сочинение «Пеллеаса», так и не сумел этого. Пьеса Метерлинка помимо Дебюсси вдохновила нескольких совершенно разных музыкантов, среди которых были Форе, Сибелиус и Шенберг.

Бедная старушка Англия сумела поднять лишь небольшую рябь на волнующейся поверхности моря романтической оперы. Сэра Чарльза Вильерса Стэнфорда знают по его церковной музыке, но он большую часть своего творческого пути дирижировал оперой и сочинял ее. Фредерик Дилиус написал несколько опер, все премьеры которых прошли в Германии; их часто критиковали за отсутствие конфликта. Его современник Исидор де Лара, урожденный Исидор Коэн, появившийся на свет в 1858 году, был певцом и автором опер, в том числе оперы «Эми Робсарт», повествующей о не объясненной до сих пор интриге при дворе Елизаветы I. Ее премьера на французском в Ковент-Гардене в 1893 году – иллюстрация гибридной природы английской оперы. Де Лара долгое время пытался создать в Англии национальную оперную компанию: одно из тех героических начинаний, которые принесли плоды лишь тогда, когда первые их деятели уже сошли со сцены. Одна из самых эффектных опер этого периода – «Кораблекрушение» Этель Смит, бурная история о кораблекрушении и мародерах на побережье Корнуолла, в которой слышно хорошее знание музыки Штрауса и Вагнера, а также предвестие «Питера Граймса» Бриттена. Густав Малер намеревался играть ее премьеру в Венской государственной опере, однако, к несчастью, лишился поста в ней до того, как смог осуществить это намерение, – «одна из маленьких трагедий моей жизни», говорила Смит. В итоге впервые она была поставлена в Лейпциге в 1906 году. Бичем включил ее в программу своего первого сезона в Ковент-Гардене 1910 года. Другая опера Смит, «Лес», оставалась единственной оперой, написанной женщиной, которая была поставлена в нью-йоркской Метрополитен-опере почти сто лет спустя после ее американской премьеры 1903 года.

Подобно Дебюсси, Бела Барток написал только одну, чрезвычайно необычную оперу, «Замок герцога Синяя Борода», которая была сочинена в 1911 году; в 1917 году к ней был добавлен новый финал, однако исполнена она была лишь в 1918 году. Это исключительно смелое произведение, соединяющее минимальное сценическое действие с напряженной экспрессионистской психологической драмой двух героев, могучая музыка которой создана на основе декламационной манеры венгерского либретто и блестяще оркестрована. Настроение ее уникально – как если бы Барток, который способен был создавать искрящуюся энергией музыку, здесь, напротив, пытается лишить возможности своих героев и публику что-либо ощущать: он бродит по кровоточащему и вздыхающему замку, пока его героиня Юдифь пытается усыпить Синюю Бороду скупыми безыскусными вокальными фразами с тем, чтобы раскрыть секрет, который он спрятал за семью запертыми дверями; кровь, слезы и, наконец, его бывшие жены, символизирующие рассвет, день и закат, зовут Юдифь присоединиться к ним в качестве четвертой, последней жены, символизирующей ночь. Это пугающее и убедительное сочинение, плохо поддающееся интерпретациям.

На разных языках оперная драма звучит по-разному: мощные открытые гласные итальянского языка порождают яркие прямолинейные эмоции веризма; льющийся ритм французской речи – более нюансированное и сосредоточенное звучание; приземленное звучание венгерского, русского и чешского делает музыку этих регионов ближе к почве.

Яначек

Яначек пришел к опере поздно. Как и в случае другого, куда более раннего оперного новатора, Жана-Филиппа Рамо, ему было за 50 лет, когда в 1904-м прошла премьера его первой зрелой оперы, «Енуфа». Он написал еще шесть опер, закончив последнюю, «Из мертвого дома», в 1928 году, в год своей смерти. Их вербальная и музыкальная манера крайне своеобразна.