Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: 13 Сложившаяся традиция: симфония, симфонисты и соната

Дальше: Верди и Вагнер

14

Слоны, арии и боги в сумерках: опера

Национальные стили: немецкая романтическая опера

В конце XVIII века во время короткой жизни Моцарта соединились вместе несколько оперных форм.

Старейшая из них, опера-сериа, возродилась в XIX веке под именем «большой героической оперы», а затем «большой оперы». Опера-буффа, которой было 70–80 лет на момент смерти Моцарта в 1791 году, не породила никакой долговременной традиции за пределами мира комических опер Россини. Наиболее поздняя из формальных моделей, которыми пользовался Моцарт, немецкий зингшпиль оказался наиболее плодотворным, по крайней мере в Германии. По словам биографа Моцарта Альфреда Эйнштейна, «“Волшебная флейта” стала исходным пунктом немецкой оперы и без нее, вероятно, не было бы ни “Оберона”, ни “Вампира”, ни “Ганса Гейлинга”, а следовательно, ни “Тангейзера”, ни “Лоэнгрина”, ни всего, что за ними последовало». «Волшебная флейта» подарила немецкой опере ее лесные сцены, темы волшебства, спасения и искупления, свет и тьму, а также мелодичный яркий стиль, отзвуки которого слышны даже спустя сто лет в наивном обаянии «Гензеля и Гретель» Энгельберта Хумпердинка 1893 года.

Большинство ведущих австро-немецких композиторов так или иначе пыталось воспользоваться популярностью оперного жанра, в том числе и те, кого знают по сочинениям совершенно иного рода.

Гайдн написал множество театральных сочинений. «Душа философа», его вариация на вечную тему Орфея и Эвридики, содержит множество интригующе чудесных моментов, таких как сольные партии, свободно переходящие от речитатива к каватине (песенная форма, заменившая прежнее da capo). Написанная в том же году, что и «Волшебная флейта», 1791, она ждала своей премьеры 160 лет: роль главной героини в ней впервые исполнила Мария Каллас.

«Фиделио» Бетховена – этюд на темы верности и политической морали, равно как и подлинно театральное сочинение: за долгий период ее создания из конвенциональных элементов, таких как тюремная сцена, вознесение от тьмы к свету, deus ex machina и побочный сюжет в духе оперы-буффа, соткалась замечательная музыка и необычайно эффектная драма. Бетховен не слишком известен как шутник (он заявил своему терпеливому патрону барону Брауну: «Я не пишу для галерей»), однако он явно намеренно старался подловить баритона Себастьяна Мейера, второго мужа свояченицы Моцарта Йозефы Хофер, с помощью необычного аккомпанемента в одной из его арий. «Мой свояк никогда не написал бы такого чертова вздора», – высокомерно заявил Мейер.

Шуберт написал несколько зингшпилей, часть из которых осталась неоконченными, и как минимум одну песню, исполняемую в опере другого композитора («Nein, nein, nein, nein, das ist zu viel» в «Колокольчике» Фердинана Герольда 1818 года – волшебные музыкальные инструменты были тогда чрезвычайно популярны; Шуберт также написал музыку к пьесе под названием «Волшебная арфа» (Die Zauberharfe). Среди других его опер – неоконченная «Шакунтала» 1820 года, основанная на санскритской пьесе и включающая в себя партии четырнадцати сопрано, трех контральто, пяти теноров и девяти басов, а также «Альфонсо и Эстрелла» 1822 года, «Фьеррабрас» и «Заговорщики» (обе 1823 года). «Фьеррабрас» был написан как реакция на успех Россини в Венском придворном оперном театре: он так и не был поставлен.

Недолгая карьера Мендельсона в качестве оперного композитора мало повлияла на репертуар и его репутацию. «Свадьба Камачо» – раннее даже по его меркам сочинение, которое он начал в 1824 году в возрасте 15 лет. Другой его опыт, «Возвращение с чужбины», был создан к годовщине свадьбы его родителей во время посещения им Уэльса в 1829 году: в нем есть ария, написанная с учетом способностей его зятя Вильгельма Гензеля (в ней только одна нота). «Свадьба Камачо» – небольшая очаровательная вещица, подобная сочинениям Моцарта в том же возрасте.

Луи Шпор написал «Фауста» в 1813 году (в данном случае не по трагедии Гете 1808 года, как множество более поздних сочинений), позже заменив разговорные диалоги речитативами и превратив таким образом зингшпиль в большую оперу в соответствии с меняющимися вкусами. Другая его опера, «Йессонда», с самого начала включала в себя балет и спектакль.

Шумана долгое время занимал оперный потенциал традиционных сюжетов и тем, таких как легенды о нибелунгах, Лоэнгрине и Тиле Уленшпигеле. Сюжет его единственной оперы, «Геновева», написанной в 1849 году, основан на средневековой легенде, повествующей о любви и мести: в ней встречаются примечательно вагнеровские элементы, такие как сквозное действие и отсутствие вокальных украшений.

Величайшим и наиболее важным создателем немецкой романтической оперы после Моцарта был его шурин Карл Мария фон Вебер. Корни его музыки отчасти были совсем не немецкими: его биограф Джон Уоррак говорит, что Вебер, будучи прогрессивным директором Пражской оперы, «на деле почти в буквальном смысле подготавливал сцену для появления немецкой и романтической оперы; и для этого ему необходимо было обратиться к французский опере». Он ставил сочинения Гретри, Буальдье, Мегюля и парижанина Керубини, равно как и «шум и ярость» Спонтини: «В то время еще попросту не было достаточного числа немецких опер, чтобы занять театральные подмостки… пока он сам не указал путь к ним».

Что касается итальянской оперы, то Вебер полагал, что весьма популярный Россини был «сирокко, дующим с юга, чей жар скоро охладится» и сожалел об «обитальянивании» его друга Мейербера:

С итальянскими желудками творится что-то не то, если такой оригинальный гений, как Мейербер, счел необходимым не только положить на стол сладкий, обильно вздувшийся фрукт, но еще и подсластить его в своей модной манере.

Вебер пророчески сообщил своему театральному начальству в Праге: «Немец копает глубже [чем итальянец]; ему нужно такое произведение искусства, в котором все части формируют прекрасное целое… я не считаю ничего маловажным, ибо искусство не терпит пустяков». Его назначение в Дрезден в 1817 году было частью стратегии по созданию немецкой оперы: необходимо было показать, что не только итальянцы умеют петь (Фридрих Великий говорил, что его лошадь может спеть арию лучше, чем немецкая примадонна). Вебер героически сражался с отсутствием у дрезденцев вкуса и таланта: в его оперных сезонах две трети премьер были премьерами немецких опер даже несмотря на то, что таких сочинений в то время существовало не более двух дюжин. Он высмеял оперную моду в лице персонажа по имени Hanswurst (Ганс-сосиска), оперного постановщика, в его раннем автобиографическом романе, который он начал писать в 1809 году, «Жизнь композитора»: итальянская опера «открывается шумом в оркестре, призванном заставить публику замолчать, – это у итальянцев называется увертюрой»; в ней поет сопрано с трелями на десять тактов, обрушивающими театр; во французской опере «действие происходит между двенадцатью часами и полуднем» (намек на приверженность французов замшелым Аристотелевым единствам); немецкая опера набита призраками, миннезингерами, отшельниками, грабителями и всегда включает в себя эпизодическую роль Брунгильды.

Оперы самого Вебера стали учебником немецкого романтизма: песни в народном стиле, превратившиеся в полноценные многочастные арии, такие как чудесная «Leise, leise» Агаты в «Вольном стрелке» 1821 года; буффонада, как в жмурках в зингшпиле «Петер Шмолль и его соседи», написанном в 1801–1802 годах, когда ему было 15; обращение к экзотике в «Абу Гасане» (1811) и, в 1809 году, музыка к пьесе Фридриха Шиллера «Турандот». Среди оркестровых новшеств «Вольного стрелка» – таинственный звук бассетгорнов и флейт-пикколо, а также живописное изображение сверхъестественного в сцене у волчьего логова. В его музыке слышно предвестие новшеств Вагнера, который заявил над могилой Вебера, что «не было на свете более немецкого композитора, чем вы». Критик Филипп Шпитта сравнивал Вебера с его соперником Спонтини: «Вскоре стало очевидно, что главным эффектом, который производила музыка последнего, было изумление; тогда как первый заставил биться пульс немецкого народа». Так оно и было. Немецкая опера всем обязана «Волшебной флейте» и «Вольному стрелку».

Ключевой фигурой в туманном мире немецкой оперы между Вебером и Вагнером был Генрих Маршнер.

В 1813 году Байрон писал о мертвеце, которого преследует проклятье: «И будешь пить ты кровь живую / Своих же собственных детей». Тремя годами позже Байрон принял участие в знаменитом состязании, в рамках которого все участники должны были придумать страшную историю (это событие также подарило миру «Франкенштейна» Мэри Шелли). Его историю в 1819 году присутствовавший на вилле Джон Уильям Полидори переработал в повесть «Вампир», ставшую основой самой знаменитой оперы Маршнера. «Вампир» был впервые с успехом поставлен в Лейпциге в 1828 году; это жуткая истории о шабаше ведьм, полуночных колоколах и девственной жертве, полная драматических эффектов, таких как разговорная мелодрама под оркестровую музыку, шипящий хор призраков и «неестественные» метры. За ней в 1833 году последовал «Ганс Гейлинг». В постановках обеих опер приняли участие члены вездесущей семьи Девриент: Эдуард был либреттистом и главным баритоном, исполнившим чудесную арию Ганса «В тот день» (Ганс исполняет это, будучи уже мертвым).

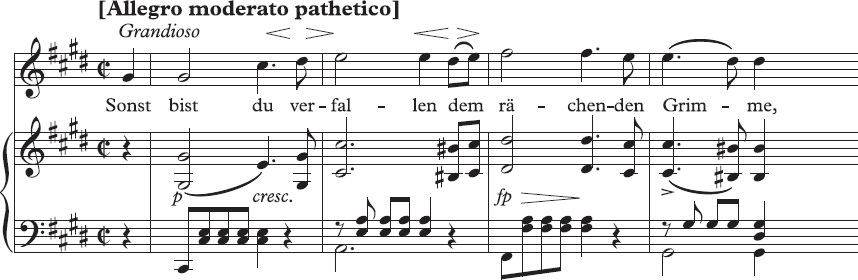

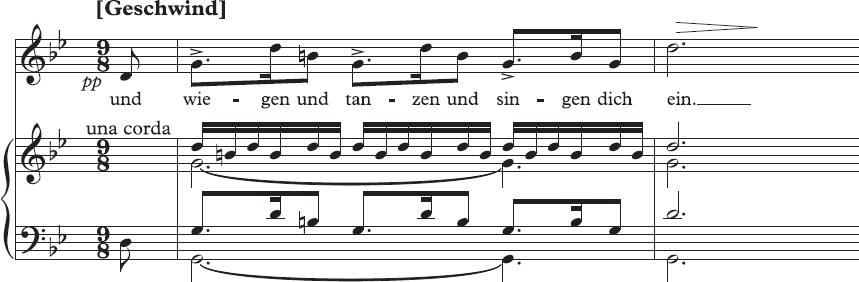

Маршнер был подлинно театральным художником, хотя и не художником драмы в вагнеровском смысле. Шуман проницательно обвинил его в «красоте без истины». «Вампир» может напомнить английскому слушателю более позднего «Раддигора» Гилберта и Салливана. Куда более интересна связь его музыки с музыкой Вагнера: Вагнер добавил аллегро к арии из «Вампира»; в «Гансе Гейлинге» увертюра следует за вокальным прологом, связывая сцены и давая возможность переменить декорации; когда соперник Ганса Конрад ударяет его ножом, нож ломается в воздухе; ария Королевы подземного царства «Sonst bist du verfallen» – музыкальное предвестие сцены вопросов и ответов между Зигмундом и Брунгильдой во втором акте «Валькирии».

Среди других людей, кто помешивал бурлящий котел немецкой романтической оперы, был римлянин прусского происхождения Отто Николаи, сочинивший несколько комедий на итальянском и всего одну на немецком, «Виндзорские проказницы» 1848 года: слава его в Вене и Берлине росла, однако он внезапно умер в 1849 году в возрасте 38 лет. Еще одним был Карл Гольдмарк, еврейский композитор и скрипач, родившийся в Венгрии и живший (в основном) в Вене, создатель камерной музыки в духе Брамса, прекрасный оркестровщик и (недолгое время) учитель Сибелиуса. «Царица Савская» Гольдмарка 1875 года – большая опера во французском стиле с пышным экзотическим колоритом. Верди на волне ее популярности в конце 1870-х годов в Италии заметил: «Мы уже почти дошли; еще один шаг, и мы будем совершенно онемечены».

«Лурлине» 1847 года – это сказка о нимфах, гномах, девах Рейна и, что поразительно, волшебном кольце, украденном и брошенном в Рейн, что привело к разорению и потопу, написанная не немцем, а много путешествовавшим ирландцем, которого прозывали «австралийский Паганини», Уильямом Уоллесом. Берлиоз описывает его как «совершенного эксцентрика»: он охотился на китов в южных морях, женился на маорийке по имени Татеа, которая готовила ему еду из корней папоротника, игуаны и утки, играл и дирижировал в Южной Америке, Мехико и на Карибах, прежде чем отправиться в Лондон ставить свои оперы, в том числе «Маритиану» 1845 года (которой Гилберт и Салливан, очевидно, вдохновлялись при написании «Йоменов гвардии») и «Янтарную ведьму», основой сюжета которой был популярный роман о ведьмовстве XVII века, оказавшийся литературной мистификацией в духе Чаттертона.

Немец Петер Корнелиус был сыном актеров и вращался в тех же просвещенных кругах, что и его старший современник Мендельсон. Веймарская премьера в 1858 году его оперы «Багдадский цирюльник», неудачной смеси буффонадного сюжета и напряженной музыки в духе Вагнера, привела к расколу между дирижировавшим ею Листом, другом Корнелиуса, и его подчиненными. По просьбе Вагнера Корнелиус в 1864 году переехал в Мюнхен, однако осмотрительно отклонил приглашение того стать своего рода секретарем на полном пансионе:

Или вы принимаете мое приглашение и немедленно переезжаете в мой дом на всю жизнь, или же вы пренебрежете мной и прямо отречетесь от намерения соединиться со мной. В последнем случае я также полностью отрекусь от вас и никогда более не впущу вас в свою жизнь.

«Мне не следует отвечать… я буду всего лишь своего рода духовной мебелью для него», подумал Корнелиус.

В самом конце века романтизма Энгельберт Хумпердинк написал намеренно ностальгическую и обаятельную оперу «Гензель и Гретель». В 1893 году ее премьерой в Веймаре дирижировал Рихард Штраус; это был последний поклон немецкой романтической оперы перед тем, как Штраус ввел этот жанр в новое, более беспокойное столетие.

Бельканто и итальянская опера

Bel canto («красивое пение») – один из тех терминов, который очевидно значит нечто важное, хотя не вполне понятно что. Благодаря трем композиторам, рожденным на рубеже столетий, Джоакино Россини, Гаэтано Доницетти и Винченцо Беллини, он стал означать вокальный стиль, которому свойственна как вокальная акробатика, так и простота и безыскусность вокальных линий: протяжные, свободные мелодии арий с контрастирующими частями.

Контраст его с немецкой манерой хорошо описывают два замечания. В 1824 году Джузеппе Карпани сказал, что «основная задача» оперных композиторов «доставлять музыкальное удовольствие», обращаясь «с кантиленой как с главной целью, как с sine qua non их искусства» и избегать немецкой «музыки ухабов, столкновений, капризов… песен, которые не являются песнями». В свою очередь, немецкий поэт Генрих Гейне выразил точку зрения на щеголеватую и фривольную итальянскую оперу, которую нельзя принимать всерьез, назвав музыку Беллини «вздохом в бальных туфлях».

Символом популярности итальянской оперы был Театр итальянской комедии в Париже, последнее воплощение извечного спора между французской оперой и ее заморской южной сестрой. Среди его композиторов были Фердинандо Паэр, итальянец с австрийскими корнями, Доменико Чимароза, уроженец Неаполя, чью самую знаменитую комедию, «Тайный брак» (1792), Стендаль видел сто раз, а император Леопольд II в Вене – дважды в один вечер; и Джованни Паизиелло, любимец Наполеона и автор «Севильского цирюльника» (1782), куда более остроумной и подвижной оперы, чем опера Чимарозы, финал которой предоставляет собой блестящий ансамбль.

Итальянцем, связанным с другой парижской традицией, был композитор, чья «Признанная Европа» была первой оперой, сыгранной в миланском Ла Скала в 1778 году, знаменитый сочинитель зингшпилей и лирических трагедий, вышедший из оперной моды в начале XIX века и обратившийся к церковной музыке, благотворительности и исполнению сочинений других композиторов: Антонио Сальери.

Карьеры итальянских оперных композиторов имели мало общего. Россини, Доницетти и Беллини умерли в обратном порядке по отношению к порядку их рождения. Старший, Россини писал оперы с поразительной быстротой на протяжении 37 лет, а затем совершенно прекратил этим заниматься. Беллини умер молодым, а Доницетти сошел с ума (как и множество его героев).

В 1824 году Стендаль воздал почести новому герою оперы, заявив с затаенным дыханием: «Наполеон мертв; однако новый завоеватель уже явил себя миру». Джоакино Россини родился в Пезаро в 1792 году. Первый успех ему принес фарс для Венеции «Вексель на брак», поставленный, когда ему было 18; за этим последовал поразительно плодотворный творческий период: 34 оперы за 13 лет, в том числе пять, премьеры которых прошли в разных столицах в один 1812 год. В 1824 году он обратил свое внимание к Парижу, написав для него четыре оперы, во многом переложенные на французский язык с итальянского, затем, в 1829 году, сочинил единственную полностью оригинальную оперу на французском, примечательного и революционного «Вильгельма Телля». Затем он перестал писать.

Разумеется, такая плодовитость подразумевала автозаимствования и определенную формальность подхода – что породило на свет понятие «код Россини». Россини был блестящим сочинителем увертюр: медленное вступление, певучая мелодия у деревянных духовых, затем его фирменное крещендо повторяющегося мелодического мотива, и, наконец, разрастающееся звучание финала. Его гармонии почти одержимо просты. Повторы – ключевой инструмент создания отдельных частей: множество его быстрых мелодий вращается вокруг одной ноты, словно ластясь к ней, как в знаменитом галопирующем финале увертюры к «Вильгельму Теллю». Его специальностью была многочастная каватина, чистое залигованное кантабиле, уступающее место эффектным быстрым пассажам и высоким нотам, известным как кабалетта (с яркой мелизматикой, тщательно выписанной самим композитором, не желавшим отдавать ее на усмотрение певцов, как это было раньше). Старая модель Метастазио со статичными ариями и двигающими сюжет речитативами заменена здесь скорострельной последовательностью сольных фрагментов, дуэтов и ансамблей.

Россини писал во множестве оперных жанров. Лучше всего ему удавалась комедия. Его версия «Севильского цирюльника», написанная в 1816 году, когда ему было всего 24, до сих пор остается в оперном репертуаре благодаря своей остроумной, тараторящей, разнообразной и оживленной увертюре, колоритным характерам, отличным мелодиям, привлекательно глупому сюжету, вокальному волшебству, упругой оркестровке и бесконечному запасу совершенных каденций.

На ограничения его музыки легко указать. Джордж Бернард Шоу однажды раздраженно заметил, что Россини был «одним из величайших мастеров дешевого эффекта из когда-либо живших». Стендаль определенно сильно преувеличил, назвав его «революционером». Быть может, Европе, и Парижу в частности, было уже достаточно революционеров всех сортов.

Опера не прекратилась, когда Россини прекратил ее писать.

Доницетти родился в 1797 году, Беллини в 1801-м, оба достигли творческой зрелости в конце 1820-х годов, тогда, когда Россини уже планировал свой уход со сцены. Успех Доницетти принесли его ранние, весьма в духе Россини комедии: он закрепил его «Анной Болейн» 1830 года и «Любовным напитком» 1832 года. Менее плодовитый Беллини смягчил стиль Россини, однако умел ввести сходные вокальные жесты, если того требовали обстоятельства или исполнители (как в случае сложной, искусной и заслуженно популярной арии «Casta diva» из «Нормы», написанной в 1831 году для сопрано Джудитты Паста). В начале 1830-х годов Беллини много путешествовал, выказывая все характерные привычки героя оперного мира, в том числе отчаянно флиртовал, писал множество писем, ругался с журналистами и либреттистами, торговался с директорами и темпераментными певцами, а также создал себе прочную репутацию такими сочинениями, как опера-полусериа «Сомнамбула» 1831 года. В начале 1835 года оба композитора сумели заинтересовать самое престижное заведение итальянской оперы за пределами Италии, Театр итальянской комедии: «Пуритане» Беллини прошли там с большим успехом; «Марин Фальеро» Доницетти – нет. В сентябре этого года Беллини внезапно умер от воспаления в возрасте всего лишь 35 лет; спустя несколько дней в Неаполе прошла премьера «Лючии ди Ламмермур» Доницетти, его самой знаменитой оперы.

В последнее десятилетие своей активной жизни Доницетти пережил разного рода драмы, как на сцене, так и вне ее. Проблемы с деньгами (в том числе и из-за необходимости поддерживать своих престарелых родителей и младшего брата), юридические проблемы и ссоры с устроителями и медлительными либреттистами отнимали у него энергию и талант. Он был в разъездах, удовлетворяя спрос на оперу в тюдоровской Англии (и создав в своих сочинениях целую династию примечательных, хотя и не слишком убедительных оперных королев) и в Шотландии Вальтера Скотта. В 1842 году он довольно неожиданно принял старомодный пост императорского капельмейстера в Вене, который когда-то занимал Моцарт. Год спустя его комедия «Дон Паскуале» принесла ему то, что один критик называл «овацией… которой в Париже удостаиваются только подлинно великие». Его личная жизнь отчасти была сходна с личной жизнью его молодого современника (и совершенно иного музыканта) Шумана. Как и Шуман, он женился на юной барышне, дочери друзей семьи, которую он впервые встретил, когда та была девочкой; в отличие от Шумана, она и ее трое детей умерли раньше его. Как и Шуман, он пережил психический и физический кризис, усугубленный сифилисом; за ним внимательно ухаживали два его заботливых племянника после того, как он отказался от институциональной тишины и безумия. Он умер в Бергамо в 1848 году. Чуть менее чем за 30 лет активной творческой жизни он написал почти 70 опер.

Россини вернулся к сочинению музыки довольно необычным образом, написав небольшие пьесы, которые он назвал «Péchés de vieillesse» («Грехи старости»), для вечеров, устраивавшихся после его возвращения в Париж, в том числе и обаятельное, но эксцентричное переложение мессы для певцов, двух фортепиано и гармониума. Россини умер в 1868 году. Он был блестящим оригиналом: его характерные, хотя и не слишком разнообразные музыкальные жесты полны очарования и энергии. Джузеппе Мазарини говорил, что он «не уничтожил, не преобразовал характерные черты старой итальянской школы: он заново освятил их».

Другой знаменитый итальянский оперный композитор, Саверио Меркаданте, свое место в истории оперы охарактеризовал в письме, написанном 1 января 1838 года, ровно через год после премьеры его самой известной оперы, «Елена да Фельтре»:

Я продолжил революцию, начатую мной в «Клятве» [его успешная опера предыдущего года]: формы изменены, вульгарные кабалетты изгнаны, крещендо запрещены, более узкая тесситура, меньше повторов, больше оригинальности в каденциях, акцент на драме, звук оркестра насыщен, но не настолько, чтобы топить голоса в ансамблях, никаких длинных сольных номеров, которые заставляют остальных участников стоять неподвижно, что разрушает действие, немного низкой литавры, и еще меньше медных.

Это примечательное свидетельство эволюции драматической техники между Россини и Верди. Двое молодых композиторов, живших в последние десятилетия века, обращались назад, к мелодичному бельканто, а не устремлялись вперед к кинематографичным цветам и краскам веризма: Амилькаре Понкьелли ныне известен благодаря единственной опере, «Джоконда», в которой встречаются несколько запоминающихся и хорошо известных номеров; репутация недолго прожившего Альфредо Каталани покоится на еще меньшем основании, единственной арии «Ebben? Ne andrò lontana» из «Валли».

Все эти композиторы подготовили почву для величайшего из итальянцев, Джузеппе Верди.

Франция: большая опера

Опера, как и все во Франции, вынуждена была прокладывать себе путь на фоне событий революции, наполеоновской эры и всего, что за этим последовало. Иногда отголоски этих событий были слышны на сцене, как правило символизируемые сюжетом («Фигаро» и «Фиделио» – два примера такого рода оперного репертуара, содержащие разные формы критики властного произвола). Более непосредственно политические изменения повлияли на оперу в силу постоянных попыток композиторов найти себе место во времена быстрой смены дворов, королей и свит, а также в том контексте, в котором их оперы существовали вне сцены.

Ария из оперы Андре Гретри «Ричард Львиное Сердце» 1784 года исполнялась на банкете для офицеров версальского гарнизона в 1789 году. Гретри учился в Италии, однако предпочел драматическую ясность французской опера-комик (что значит – оперу с разговорными диалогами, не обязательно комическую). Он говорил о своих операх: «предмет их далеко не всегда требует музыки. Скажу больше: драма должна быть разговорной». Драматический инстинкт подсказал ему дать возможность трубадуру Блонделю исполнить свою арию «Une fièvre brûlante» как песню внутри оперы. Он также экспериментировал с экзотическими инструментами, такими как корну.

1790-е годы ознаменовались соперничеством трех авторов исторических комедий и опер комик, часто на либретто Франсуа Бенуа Гофмана: Этьенна Мегюля, Жана-Франсуа Лесюера и Луиджи Керубини. Как обычно бывает у французов, это вылилось в войну памфлетов: Лесюер написал «разоблачение» церковной музыки в 1878 году и «Projet d’un plan général de l’instruction musicale en France» в 1802 году, где яростно нападал на Парижскую консерваторию и ее руководство; оба памфлета стоили ему работы. Вебер ставил оперы Мегюля в Праге, в том числе «Иосифа» 1807 года, которого Вебер полагал «настоящим шедевром», и «Уталя» 1806 года, сюжет которого основан на оссиановских легендах: мрачные образы туманных северных лесов здесь изображаются оркестром без скрипок.

Итальянец Керубини был наиболее значительным из троих. Родившийся во Флоренции в 1706 году, он осел во Франции после недолгого пребывания в Лондоне, где исполнялось несколько его опер. В 1790 году он принял французское написание своих имен, Мари-Луи-Шарль-Зеноби-Сальвадор. Ранний успех ему принесла весьма оригинальная опера спасения «Лодоиска» 1791 года и «Элиза» 1794 года, потребовавшая сложной сценической машинерии, так как персонажа ее должно было сметать лавиной. Самыми значительными его операми были «Медея» 1797 года, мрачная история о детоубийстве с одной из первых немыслимо высоких партий сопрано, и в 1800 году «Два дня», политическая история о савойском водовозе, который укрывает парламентария и его жену от кардинала Мазарини, заканчивавшаяся девизом «la première charme de la vie c’est de servir l’humanité» («величайшей радостью в жизни является служение человечеству»). Хорошо заметно его влияние на Бетховена: Бетховен сказал Керубини: «Я ценю ваши театральные работы выше других».

В начале XIX века во вкусах публики вновь произошли перемены, и она стала предпочитать более легкие сочинения, такие как оперы Франсуа Адриена Буальдье, которому Берлиоз приписывает веру в то, что «все можно сделать грациозно». Буальдье наследует мелодичному стилю Гретри в таких сочинениях, как его самая известная опера «Белая дама» 1825 года. После того как в 1804 году распался его брак (с танцовщицей, совершенно во французском стиле), Буальдье успешно служил при дворе царя Александра I в Санкт-Петербурге, вернувшись в Париж в 1810 году, где он и умер в 1834 году. Ныне парижская площадь, на которой стоит позолоченное здание Опера-Комик, называется площадью Буальдье.

Среди различий между французской и немецкой оперными школами было отношение к разговорному тексту. Немецкая опера отходила от практики музыкальных номеров, сменяющихся разговорным текстом в стиле зингшпиля, обращаясь к сквозной форме, в которой действие связывается в единую последовательность с помощью описательных или психологически насыщенных оркестровых пассажей. В 1816 году Э. Т. А. Гофман сказал, что «опера, разрываемая диалогами, – чудовищная вещь, и мы ее терпим только в силу привычки». Французские же композиторы держались за эту идею заметно дольше, вплоть до появления «Кармен» Бизе в 1875 году.

В 1807 году отборочный комитет Парижской оперы рассматривал сочинение, написанное двумя годами ранее итальянцем, парижской публике к тому времени известным благодаря успешным, но весьма традиционным операм-буффа, созданным в Неаполе и Риме. Новое сочинение отличалось от них: масштабная, шумная лирическая трагедия на французском. Комитет, в состав которого входил Керубини, не был впечатлен ею. Вмешалась императрица Жозефина. Результатом был ошеломляющий успех оперы, которая, быть может, пережила наиболее впечатляющее падение от триумфа к забвению, «Весталки» Гаспаре Спонтини.

Премьера ее прошла в 1807 году: в основе «Весталки» – чрезвычайно напряженная история жрицы римского ордена Весты. Берлиоз хвалил «ее поток пылающих идей, ее трогательные слезы, ее гармонии, полные тепла и цвета, ее модуляции, ранее не звучавшие на оперной сцене, ее живое оркестровое письмо, ее правдивость и глубину ее выражения», противопоставляя этому «бесстыдство, с которым некоторые итальянские мастера раз за разом воспроизводят одни и те же каденции, одни и те же фразы и одни и те же фрагменты в своих бессчетных партитурах», а также отмечал то, как Спонтини использует внешне «эксцентричные» энгармонические модуляции лишь для «подобающих мотивов», в отличие от «тех неугомонных, лишенных вдохновения композиторов, которые, устав безуспешно мучиться с одной тональностью, переходят в другую в надежде на то, что там им повезет больше». Берлиоз также красноречиво отмечает, что «инструменты – это актеры». Как обычно, он подкрепляет критику тщательно отобранными примерами техники: разделенные на группы альты; акценты на слабых долях; диссонансы, разрешающиеся в разные голоса; величественный переход в партии Верховного жреца из ре-бемоль мажора в до мажор на строке «Ввергнут ли они мир в хаос?».

Подобный горячий энтузиазм вкупе с аффектированным характером Спонтини и его требовательностью (он настаивал на 42 репетициях перед берлинской постановкой его «Олимпии», так что даже король запротестовал против трат, и задержал премьеру «Вольного стрелка», которую пришлось дать после всего 16 репетиций) неизбежно должны были вызвать ответную реакцию. Популярность Мейербера превзошла популярность Спонтини. В 1840-х годах он принял пост в Берлине, а затем вернулся в Италию, где умер в 1851 году.

Явный романтизм «Весталки» и ее театральная живость были весьма необычны для 1807 года. К 1830 году она выдержала свыше двухсот представлений, в том числе в Швеции, Италии и Америке. Вагнер дирижировал ею в Дрездене в 1844 году, где главную партию пела его муза Вильгельмина Шредер-Девриент: ее влияние на оперу с сюжетом о древнеримской эпохе, «Риенци», премьера которой прошла двумя годами ранее, очевидно. В Марке его родной город Майолати был переименован в честь его в Майолати-Спонтини.

Однако в начале XXI века в даже весьма приличных книгах по истории оперы имя Спонтини может не упоминаться вовсе – или упоминаться лишь в сносках и указателе. История, как и опера, умеет выкидывать фокусы. В ней, например, могут исчезать люди.

В истории жизни ученика Мегюля Фердинана Герольда встречается множество ключевых для того времени тем: молодой победитель Римской премии, он часто сотрудничал с другими композиторами, в то числе с Буальдье, Обером и Галеви, а также способствовал тому, что балет из оперной интермедии превратился в самостоятельную форму благодаря его «Тщетной предосторожности» 1828 года.

Керубини и Лесюер принимали участие в политических играх парижской музыкальной сцены, став членами Академии изящных искусств и светочами Парижской консерватории: среди их учеников были Берлиоз, Гуно и Амбруаз Тома. Вне оперного мира Лесюер ввел оркестр в интерьеры собора Парижской Богоматери; Керубини написал прекрасный реквием на годовщину казни Людовика XVI. Лесюер умер в 1837 году, Керубини в 1842-м. Керубини остается одним из немногих композиторов, чьи заслуги в мире оперы соответствуют заслугам в области церковной и камерной музыки. Его трактат о контрапункте и фуге, опубликованный в 1841 году, когда ему было 80, – образец ясности. Берлиоз утверждает, что в пожилом возрасте он превратился в ворчливого старого педанта, а Адольф Адам говорит о нем: «Он имел ровный нрав, поскольку всегда был в ярости». Однако у него было множество друзей в артистической среде, в том числе Россини и Шопен, а также живописец Жан Огюст Доминик Энгр. Он похоронен недалеко от своего друга Шопена на Пер-Лашез, где также покоится множество других неугомонных душ парижского прошлого.

Как и в случае Метастазио с Гольдони, одной из ключевых фигур в процессе эволюции французской оперы был либреттист. Эжен Скриб довел до совершенства идею «pièce bien faite» («хорошо сделанной пьесы»). На его слова писали музыку Буальдье, Обер, Россини, Мейербер, Верди, Галеви, Доницетти и многие другие. Его пьесы, как и пьесы Гольдони, подобно заказным либретто были положены на музыку, в том числе и Франческо Чилеа в начале XX века. Он был пионером работы с командой авторов, в которую входили специалисты по шуткам, ариям, диалогам и т. д., а он сам был своего рода председателем комитета: идея, нашедшая позже широкое воплощение. В его сюжетах обычно дело происходит в колоритных фантастических или исторических антуражах: здесь встречаются живые, хотя и стереотипные герои, какое-либо неожиданное событие или тайна, ведущие к кризису, и зачастую какая-либо удобная природная катастрофа или же жестокая смерть: основные ингредиенты французской большой оперы.

Разумеется, не всем это нравилось. Александр Дюма-сын называл его «prestidigitateur de première force» («первоклассным фокусником»), а Теофиль Готье описывал его как «un auteur dénué de poésie, de lyrisme, de style, de philosophie, de vérité, de naturel».

Немецкий композитор, которого до этого времени знали как Якоба Бера, добавил приставку «Мейер» к своей фамилии после смерти его бабки по матери в 1811 году. Не слишком успешные его ранние попытки написать оперу в Германии навели его на мысль об обучении в Италии, где он услышал музыку Россини (на год его моложе, но уже звезды), тратил семейное богатство, вбирая в себя солнечный свет, народные песни и культуру, принял итальянизированное имя Джакомо и написал серию опер в духе Россини, вершиной которых был «Крестоносец в Египте», впервые исполненный в Венеции в 1824 году, а затем в течение года по всей Италии и в Лондоне. Мейербер старательно поддерживал контакты с наиболее важным изо всех оперным центром. В сентябре его предусмотрительность принесла плоды: Россини организовал парижскую премьеру «Крестоносца» в Театре итальянской комедии.

В каком-то смысле «Крестоносец» отмечает собой конец определенной фазы. Это была последняя крупная опера, в которой была написанная для кастрата роль (Джованни Баттисты Велутти в роли Армандо, собственно крестоносца), и одна из последних, в которой встречается речитатив с клавирным аккомпанементом в итальянской манере Россини. В то же время в ней уже есть романтический исторический антураж, драматичный сложный финал первого акта и акцент на звуке оркестра (точнее, двух оркестров: позже он будет использовать три).

Другой успешной постановкой парижского оперного сезона 1825 года был «Каменщик» Даниэля Обера: легкий, мелодичный, очень французский. В 1828 году Обер обратился к более масштабной форме, сочинив «Немую из Портичи», в которой есть исторический сюжет о реальном восстании, большой хор, драматически вовлеченный в действие в качестве «голоса народа», бурные марши, пышные декорации (в том числе и извержение Везувия прямо на сцене) и балет (роль пресловутой немой Фенеллы отдана балерине, которая рассказывает свою историю в танце и пантомиме). В 1830 году «Немая» была поставлена в Брюсселе. Во время дуэта в четвертом акте «Amour sacré de la patrie», с его восклицаниями «À la gloire! À la gloire!» публика «восторженно взорвалась… она освистала пятый акт с тем, чтобы остановить исполнение» и выбежала «из зала в историю», присоединившись к бунту толпы, приведшему к революции и основанию современной Бельгии. (Этот бунт и роль в нем оперы были тщательно спланированы заранее: в газетах печаталась агитация и были даже афиши, в которых называлась дата революции.)

Как обычно, стили и традиции совпадали во времени. В 1831 году Фердинан Герольд отвлек парижскую публику от революционных забот своей «Цампа», опера-комик о пирате. Герольд умер в 1833 году. Его трудности с либреттистами разной степени таланта отражают проблему нарождающегося французского стиля: музыка и драма не всегда соответствовали друг другу. Вагнер страстно критиковал «фокус современных наших музыкальных дел мастеров – воздвигать на пустой и ничтожной музыкальной основе сверкающие золотом музыкальные башни, казаться увлеченным и вдохновенным там, где все поэтическое произведение пусто и бессодержательно…». Новое явление, французская большая опера, обладало собственной версией такого рода функционального расстройства, что обусловило как ее колоссальный успех у современников, так и ее неизбежное забвение в будущем: в ней в угоду зрелищности приносились психологизм и драматическая правда; то, что Вагнер назвал «впечатлением без причины».

Основой репертуара французской большой оперы приблизительно с 1830 года стали три сочинения (что интересно, одно написал француз, другое – итальянец и третье – немец): «Немая из Портичи» Обера 1828 года; «Вильгельм Телль» Россини 1829 года и опера 1831 года «Роберт-дьявол» Мейербера.

Процесс создания «Роберта-дьявола» сам по себе отражает перемены в стиле и вкусе. Мейербер задумал ее в 1827 году как трехактную опера-комик. Два года спустя он переработал ее в пятиактную. В дальнейшем он удалил все разговорные диалоги и добавил больше балета. Премьера ее была сенсационной: на ней присутствовали Обер, Берлиоз, Галеви, Виктор Гюго, Александр Дюма и Шопен, который назвал ее «шедевром». Только в одном Париже за время жизни Мейербера она выдержала свыше 470 представлений. Ее версии ставились по всему миру. Хорошо осведомленный музыкальный критик Жозеф Луи д’Ортиг одним из первых поставил Мейербера «на перекресток, где должны встретиться итальянская песня и немецкая оркестровка».

В «Роберте» есть дьяволы, поединок, скалы, руины, большие хоровые сцены и, к вящему удовольствию публики, балет призрачных монахинь. Три его поздние оперы, «Гугеноты» (1836), «Пророк» (1849) и «Африканка», законченная композитором за день до смерти, упрочили широкий успех музыки Мейербера у публики. Его оперы создавали карьеры, как, например, карьеру сопрано Корнелии Фалькон, которая в 18 лет спела партию Алисы в «Роберте». «Гугеноты» стали первой оперой, которую на сцене Парижской оперы поставили более тысячи раз.

Вместе с успехом пришли заботы. Жена Мейербера, немка, никогда не любила Париж. Он унаследовал от Спонтини пост капельмейстера в Берлине после того, как своенравный итальянец был уволен и жил на два города, однако так и не закончил обещанной немецкой оперы. Он был богат и умел поддерживать к себе интерес: Берлиоз тонко заметил, что «Мейербер был удачлив в том, что имел талант, и имел талант к тому, чтобы быть удачливым»; прочие просто завидовали ему или же были возмущены безнравственностью его сюжетов.

Более поздние французские композиторы воспользовались популярностью большой оперы, опера-комик и балета. Даниэль Обер продолжал сочинить оперы в обоих жанрах почти каждый год: среди них были «Густав III, или Бал-маскарад» 1833 года и «Манон Леско» 1856 года. Весьма часто он это делал в сотрудничестве с кем-либо. Одним из его соавторов был композитор, чье имя и сама жизнь отражают ряд тем этой книги. Необычное имя Галеви, Фроманталь, означает «овес», так как он родился в 1799 году в день, посвященный этому растению во французском республиканском календаре. Галеви, как и Мейербер, был евреем: его самой знаменитой работой была «Жидовка» 1835 года, вызвавшая повсеместное восхищение. Ее наиболее известная ария, «Rachel quand du Seigneur», была одной из самых любимых у первой звезды эры звукозаписи, итальянского тенора Энрике Карузо, и в честь ее получила прозвище проститутка в романе Пруста «В поисках утраченного времени».

Адольф Адан был эльзасцем, как и его друг и учитель Герольд. Сцены из его жизни как будто вышли из-под кисти Тулуз-Лотрека: он играл на скрипке в водевиле и на органе в церкви, писал песни для кабаре и работал копиистом у Буальдье. Его самое знаменитое театральное сочинение – балет «Жизель» 1841 года. Его оперная манера дошла до нас благодаря рождественской песне «Cantique de Noël», которую английские певцы знают как «O Holy Night».

Берлиоз написал три оперы. Ни одна из них даже отдаленно не напоминает традиционные формы. «Бенвенуто Челлини» – почти полностью вымышленное жизнеописание скульптора эпохи Возрождения Челлини. Она была задумана как опера-комик, отвергнута театрами, переписана в оперу-полусериа без разговорных диалогов, поставлена в Парижской опере в 1838 году, где ее зашикала публика, возрождена вновь к жизни (и опять переработана) всегда готовым оказать поддержку Листом в Веймаре в 1852 году, плохо принята в Лондоне в следующем году и вновь исполнена в Веймаре в 1856 году.

В 1858 году Берлиоз вернулся на сцену с одним из самых поразительных оперных сочинений XIX века или даже всех времен, пятиактными пятичасовыми «Троянцами», попыткой поставить на сцене ни более ни менее как «Энеиду» в шекспировской форме. Берлиоз вспоминал о встрече с княгиней Витгенштейн, сожительницей Листа (которую он тактично называет «верной подругой»), во время которой та лестью и угрозами пыталась заставить его «поставить на карту все ради Дидоны и Кассандры», несмотря даже на «мучения, которые подобное начинание неизбежно должно было мне причинить», и сообщала, что «если вы слишком слабы и испугаетесь такой работы… я не желаю вас больше видеть». Данное описание само по себе похоже на сцену из оперы, однако это сработало. Результатом было столь огромное, амбициозное и необычное сочинение, что даже крупные французские театральные компании никогда не ставили его целиком при жизни композитора и долго после смерти. Берлиоз вынужден был смириться с тем, что вторая ее половина, от третьего до пятого акта, будет исполняться отдельно и с рядом изменений.

В 1862 году он вернулся к Шекспиру в «Беатриче и Бенедикте», собственном переводе «Много шума из ничего», подобно тому как Верли отразил юношескую оживленность его легкой комедии несмотря на то, что был уже в преклонных годах.

В других его сочинениях немало от оперы: «Детство Христа» – пышная, трогательная, подвижная психодрама с величественной сценой Ирода, раздумывающего о своей ответственности за избиение младенцев; «Осуждение Фауста» – это «драматическая легенда», совершенно озадачившая публику в Парижской опере. «Ничто в моей карьере художника не ранило меня столь глубоко, как это неожиданное равнодушие», – с печалью вспоминал Берлиоз.

Шарль Гуно обратился к «Фаусту» Гете через пять лет после Берлиоза, в 1859 году. Изменения, которые он вносил в нее, демонстрируют секреты успеха хорошей оперы. Оригинальные разговорные диалоги во французском стиле были заменены речитативами для успешного европейского турне в 1861 году. В Германии опера была известна как «Маргарита» или «Гретхен» по имени главной героини (Арриго Бойто сделал ее титульным героем Мефистофеля). Ее слышали в Англии в 1863 году (на итальянском) и в 1864 году (на английском), когда Гуно вставил в нее новую песню, основанную на теме увертюры, которая стала одной из самых его знаменитых арий, «Avant de quitter ces lieux». В 1869 году для парижской постановки туда были добавлены «обязательный балет и другие необходимые элементы», по словам историков оперы Кэролайн Эббет и Роджера Паркера. Медленное ее превращение в уже заметно устаревающую большую оперу было завершено.

Однако уже тогда было понятно, что старые модели Мейербера стали пышным уделом прошлого. Гуно имел достаточно таланта, чтобы это осознать. Наученный горьким опытом неудачи «Окровавленной монахини» в 1854 году, он создал «Фауста» с величайшим тщанием: небольшое число героев, никаких длиннот Мейербера. Быть может, важнее всего то, что он сделал акцент на почтенном искусстве песни, предложив лучшим певцам его времени три роли – философствующего Фауста, адского фамильяра Мефистофеля и Маргариты у прялки – с тем, чтобы они вдохнули в них жизнь и построили на этом свою карьеру.

Одной из таких певиц была шведское сопрано Кристина Нильсон. (Ньюланд Арчер, пресыщенный завсегдатай оперы Эдит Уортон, замечает, что «неизменный и неотменяемый закон музыкального мира требует, чтобы немецкий текст французских опер, которые поют шведские артисты, был переведен на итальянский с тем, чтобы его понимала англоговорящая публика. Это казалось Ньюланду Арчеру столь же естественным, как и все остальные условности, которыми была окружена его жизнь».) Гуно следовал этим условностям умело и грациозно. Даже в Нью-Йорке «в ложах тотчас переставали говорить, едва начиналась песня Маргариты [из Фауста]». Не существует на свете большего успеха.

Следующее, и последнее, поколение французских оперных композиторов XIX века продлило эту традицию вплоть до времен Прекрасной эпохи. Некоторые из них старались оживить старый стиль; другие вносили в свою музыку приметы нового времени.

Королем первого подхода был Амбруаз Тома. Сочинив несколько комедий, он затем создал две свои самые успешные оперы, «Миньон» (1866) и «Гамлет» (1868), написанные, когда ему уже было за 50, и являющиеся довольно радикальными переработками, соответственно, Гете (где присутствует таинственный, дважды переодетый миньон) и Шекспира (с балетом).

В 1871 году пожилой Обер попал в эпицентр событий Парижской коммуны: одна из его лошадей, Альмавива, была реквизирована и съедена голодающими парижанами, другая, Фигаро, осталась живой, укрытая в магазине по продаже роялей. Обер умер в том же году, Тома, которому было 60, вступил в Национальную гвардию, а позже получил пост директора Парижской консерватории, который ранее занимал Обер: здесь он боролся с опасными модернистами вроде Форе (успешно) и Франка (безуспешно), а также ограждал своих студентов от музыки Вагнера и, что странно, Рамо. Однако при всем своем консервативном мировоззрении он успешно управлял заведением, нанимая преподавателей, разделяющих его взгляды.

В 1875 году прошла премьера оперы, сочиненной еще одним, более молодым участником Национальной гвардии, «Кармен» Бизе. Бедный Бизе подарил миру одно из самых его любимых оперных сочинений, но так и не узнал об этом. Родившийся в 1838 году, он был блестящим студентом, обладателем Римской премии, композитором, которого хвалил Берлиоз, и пианистом, которого хвалил Лист. Однако его ранние попытки представить обладавшим консервативными вкусами парижанам что-то новое принесли ему одно лишь разочарование, и он забросил несколько проектов. Две его оперы, которые все-таки появились на оперной сцене в 1860-е годы, «Искатели жемчуга» 1863 года и «Пертская красавица» 1867 года, не снискали большого успеха. Личная его жизнь не была безоблачной: в 1863 году он стал отцом ребенка, которого родила его экономка, а в 1869-м он женился на дочери своего покойного учителя Галеви, Женевьеве. В 1871 году он написал оперу «Джамиле», которая также не снискала успеха, кое-какую музыку для театра и завершил оперу своего тестя «Ной», премьера которой состоялась только в 1885 году, десять лет спустя после его смерти. Скитаясь по Франции с женой и ребенком во время волнений 1870–1871 годов, после того как обстановка нормализовалась, он получил заказ от Опера-комик. Проблемы с выбором сюжета привели к тому, что он отказался от услуг либреттиста Адольфа де Левена; его место заняли зять, Людовик Галеви, и Анри Мельяк, которые создали либретто на основе рассказа Проспера Мериме 1845 года об испанской цыганке по имени Кармен. Опера включала в себя разговорные диалоги, которые в Опера-комик были обязательным условием. Она также была первой поставленной в Опера-комик оперой с трагическим финалом (crime passionnel: Хозе убивает Кармен из ревности). Репетиции хотя и откладывались, но прошли успешно. Долгожданную премьеру в марте 1875 года посетили Массне, Оффенбах, Делиб и Гуно. Первый акт был встречен благосклонно. Затем настроение публики начало портиться. Либреттист Галеви сообщает, что во время песни тореадора во втором акте в зале «царил холод». Гуно закричал «Это моя мелодия», когда Микаэла запела свою арию в третьем акте (музыковед Уинтон Дин полагает, что Бизе она удалась лучше, чем Гуно, который изложил ее в духе Генделя). Во время всего четвертого акта в зале «все замерзло». Рецензенты не могли сойтись во мнении о том, что было хуже – аморальность сюжета или «вагнеризм» оркестровки. На последующих исполнениях зал был полупустым. Другое крупное сочинение, звучавшее в Опере в тот сезон, Реквием Верди, принималось куда лучше. 3 июня, в годовщину свадьбы, Бизе умер от сердечного приступа. Ему было 36 лет. «Кармен» к тому времени была исполнена 33 раза.

Сейчас трудно поверить, что первые ее слушатели были неспособны оценить красоту мелодий, обаяние ритма, царящие на сцене кровавые страсти и кружащиеся платья оперы Бизе. Однако это все было для них непривычно. Тесть Бизе Галеви вставил в «Жидовку» болеро, однако испанского в нем был разве что метр 3/4. В искусстве все чаще стали встречаться экзотические сюжеты: «Саламбо» Флобера, живопись Поля Гогена и Гюстава Моро. Однако опера всегда была особенно уязвима перед вкусами публики; и вкусы эти обычно побеждали. Бедный Бизе, скорее всего, согласился бы с Дега: «Вкус убивает искусство». Успех к «Кармен» пришел весьма скоро, однако, увы, недостаточно скоро для композитора.

Другим композитором, чье занятие оперой принесло ему в 1875 году разочарование, был Камиль Сен-Санс. Его «Самсон и Далила», впрочем, со временем стала приниматься значительно лучше благодаря усилиям меццо-сопрано Полины Виардо и по обыкновению щедрого Листа.

В 1883 году вкусы были уже куда более развитыми: публике понравилась мелодичная и деликатно оркестрованная опера «Лакме» Лео Делиба (самым знаменитым номером которой, как и в случае с «Искателями жемчуга» Бизе, является дуэт). Наиболее важной заслугой Делиба является то, что он придал глубину и разнообразие другой основной форме французской музыки, балету, в особенности в таких сочинениях, как «Коппелия» (1870) и «Сильвия» (1876). Чайковский называл «Сильвию» «первым балетом, в котором музыка является не главным, но единственным интересом. Что за обаяние, что за грация, что за мелодическое, ритмическое и гармоническое богатство».

Последняя опера Делиба (как и многое другое) была закончена после его смерти другом и коллегой Жюлем Массне. Объемное музыкальное наследие Массне включает в себя более 30 опер в самых разнообразных антуражах и формах, в которых всегда слышен интеллект композитора, естественность и подвижность его письма, а также упорный труд (он работал с четырех утра до середины дня всю жизнь). Его самые знаменитые оперы, «Манон» (1884) и «Вертер» (1892), – версии известных оперных сюжетов. Среди других героев, выведенных им на сцену, были Дон Кихот, Золушка, горбун Нотр-Дам и вечно влюбленный паж Керубино Бомарше: свои сочинения он называл «conte de fées», «haulte farce musical», «opéra Romanesque» и другими причудливыми именами. Он является связующим звеном между двумя традициями, своего рода французский вагнерианец-верист, солнечный лик Прекрасной эпохи, которого лишь изредка осаждают неприятности. Автор забавно недостоверных мемуаров, всегда довольный собой, он весело сообщает нам, что, когда он в 1863 году в возрасте 21 года получил Римскую премию, Обер сказал одному из членов жюри, Берлиозу: «Он далеко пойдет, этот молодой негодяй, хотя у него меньше опыта».

Для французский оперы это был длинный век, от просвещенного классицизма свидетеля Французской революции Гретри через период большой оперы и ошеломительного успеха Мейербера к веселому блеску Прекрасной эпохи.

Ныне дух французской большой оперы до некоторой степени живет в определенного типа мюзиклах Вест-Энда. Действие «Призрака оперы» Эндрю Ллойда Веббера происходит в Парижской опере (и иногда под нею); в первой сцене ее даже упоминается премьера «Роберта-дьявола» 1831 года. «Отверженные» Клода-Мишеля Шёнберга – подлинный наследник «Немой из Портичи», в которой взволованная толпа с баррикад провозглашает «Can you hear the people sing?» подобно тому, как в «Немой» она поет «À la gloire!».

Женевьева Бизе, в девичестве Галеви, к моменту своей смерти в 1926 году сделалась эмблемой переменчивых времен. Дочь одного из самых известных оперных композиторов XIX века и жена другого, она послужила также прототипом величественной хозяйки салона Орианы, герцогини Германтской в цикле романов школьного друга ее сына, Марселя Пруста, где речь идет о поисках утраченного времени, чем, возможно, занималась и она.

Опера в России

Придворные оперные компании из Италии и Германии регулярно бывали в России в XVIII столетии. Рихард Вагнер с 1837 по 1839 год дирижировал в оперном театре Риги, в то время входившей в состав Российской империи, описывая его своей жене Минне как «милейшее место в мире – особенно что касается заработка». Вагнер ценил некоторые новшества рижского театра, в том числе его затемненный зал, расположенные полукругом сиденья и низкую оркестровую яму, и начал сочинять здесь свою оперу в большом французском стиле, «Риенци».

Россия произвела на свет свой вариант романтической оперы, сюжеты которой отражают ее величественную и кровавую историю и давнюю любовь к сильным, хотя и небезупречным лидерам; как и в случае других национальных оперных школ, она строится вокруг характерного звучания родного языка и поющих на нем голосов исполнителей: послушайте сделанные в 1920-е годы записи русского баса Федора Шаляпина в титульной роли одной из ключевых русских опер, «Борисе Годунове». Шаляпин, наряду с Марией Каллас и Энрико Карузо, внес свой вклад в миф о темпераментной звезде, дерущейся и пьющей за кулисами (эта репутация была, скорее всего, преувеличена в пересказах).

Одним из основных сюжетов русской оперы является героическая борьба с судьбой какого-либо зычного царя или князя. Помимо этого, многие сюжеты заимствуются из русского фольклора или мифологии: они более легки по характеру, хотя не лишены темных красок. Частью уникального вклада в русскую музыку Петра Ильича Чайковского было введение им психологически сложного повествования во внешне необременительные балетные формы. Ключевым литературным источником опер были сочинения недолго прожившего русского поэта-романтика Александра Пушкина, чьи истории составили основу исторических и фантастических оперных сюжетов, а также сюжетов балетов, кантат, песен и множества других музыкальных сочинений.

Ранние попытки создания национальной оперы были во многом связаны с заимствованием манеры и тем европейских образцов (как в случае мелодрамы 1792 года «Орфей и Эвридика» Евстигнея Фомина); иногда в эти сочинения вставлялись обработки русских народных мелодий, как это делали Гайдн и Моцарт в их музыке, обладавшей венгерским или турецким колоритом; иногда они писались на основе популярных песен, как и в случае английской балладной оперы. Екатерина Великая писала либретто; под императорским патронажем было построено несколько прекрасных театров, среди которых Большой (открытый в 1825 году) и Мариинский (1860) были наиболее важными.

Все эти темы звучат подобно колоколам Василия Блаженного в сочинениях родоначальников русской оперы: в «Жизни за царя» (1836) и «Руслане и Людмиле» (1842) Михаила Глинки, в «Русалке» (1856) Александра Даргомыжского и его «Каменном госте» (оставшемся после его смерти незаконченным и впервые исполненном в Санкт-Петербурге в 1872 году в редакции Цезаря Кюи и Николая Римского-Корсакова). В «Жизни за царя» можно найти хор, выражающий глас народа, царя как символ святой Руси, восставшей против захватчиков (в данном случае Польши), отголоски народного мелодизма, облаченного в одежды французской большой оперы, и блестящую партию национального героя Ивана Сусанина (которую выразительно пел Шаляпин с длинной бородой и пустым взглядом). «Руслан и Людмила» и «Русалка» написаны на сказочные сюжеты Пушкина: Глинка создает чудесную увертюру в духе Россини, которой открывается калейдоскоп пиров, свадеб, похищений, битв, волшебных колец и говорящей отрубленной головы; заканчивается это все номером, в котором воспеваются радости юной любви, боги и родина. Даргомыжский рисует подводное царство русалок с помощью собственного изобретения, «мелодического речитатива», поддерживающего своего рода разговорную интонацию в оркестре. Эту идею он развил в «Каменном госте» (истории, знакомой нам по «Дон Жуану» Моцарта, о статуе, которая приходит к своему убийце). Слова ее – не специально созданное к опере либретто, а непосредственно текст пьесы Пушкина, так что она состоит из диалогов героев, разговаривающих попеременно, а не одновременно, как в случае тщательно спланированных дуэтов, трио и ансамблей. Целью его был подлинный реализм. Даргомыжский говорил: «Я хочу выразить звучание слова. Мне нужна правда».

Его идеи повлияли на группу композиторов следующего поколения (в том числе и тех двоих, которые редактировали его музыку), известных как Пятерка. Их цели были поразительно сходны с теми, что преследовал в другой стране и на другом языке Вагнер. Быть может, судьбой Даргомыжского было стать пророком, а не жрецом: его экспериментальный подход к опере (в том числе и такие приемы, как целотонные гаммы, сквозная форма композиции, необычное использование диссонансов и полное избегание ключевых знаков) без пестрого лейтмотивного письма Вагнера, его тембров и драматического оркестра в итоге создает пространные пассажи, которые звучат так, словно что-то вот-вот должно произойти, но все никак не происходит. Однако его метод предвосхищает более позднюю манеру не только его соотечественников, но и таких композиторов, как Яначек и, в совсем ином роде, Дебюсси.

В 1869 году Мусоргский создал образец драгоценной зрелой традиции, «Бориса Годунова». История создания этой огромной оперы (как и почти современного ей «Дон Карлоса» Верди) сама по себе столь же пестра и необычна, как и те исторические события, о которых она рассказывает. Первая редакция оперы была отвергнута комитетом императорских театров, отчасти по причине отсутствия в ней ведущей женской партии; в 1871 году, после долгих уговоров друзей, он создал вторую редакцию, которая была исполнена, поначалу частями, а затем, в январе 1874 года, целиком, вызвав восторги публики и почти полную неприязнь критиков. Затем Мусоргский несколько раз редактировал ее, что-то добавляя, что-то убирая. Лишь в 1904 году, после новой постановки ее в Мариинском театре в Санкт-Петербурге более чем через 20 лет после смерти Мусоргского, с неизбежным Шаляпиным в главной роли, стали очевидны ее оригинальность и ее значение. Это монументальное достижение. Композитор создал либретто на основе пьесы не менее неизбежного Пушкина, который, в свою очередь, намеревался воссоздать в своей драме масштаб шекспировских исторических пьес. Это достижение тем более поразительно, что на момент ее создания Мусоргский служил чиновником (отчасти для того, чтобы иметь деньги на выпивку).

Единственная опера Бородина, «Князь Игорь», повествует еще об одном средневековом монархе. Бородин работал над ней, параллельно исполняя прочие свои многочисленные обязанности, 18 лет и не успел закончить, умерев в 1887 году; задача завершения ее снова легла на плечи Римского-Корсакова и Глазунова. Музыка здесь искрится цветами, в особенности знаменитые «Половецкие пляски», которые часто исполняются отдельно. Характерный мелодизм Бородина привел к сомнительной чести: его музыка зазвучала в бродвейском мюзикле 1953 года «Кисмет», в том чисел в песнях оттуда «Stranger in Paradise» и «Baubles, Bangles and Beads».

Балакирев рассматривал несколько сюжетов для оперы, в том числе и волшебную сказку «Жар-птица», которую затем превратил в знаменитый балет Стравинский, однако так и не написал ни одной, отчасти оттого, что сочинял крайне медленно. Цезарь Кюи написал 15 опер, чаще всего меньших по объему, чем оперы его коллег, которые получили смешанные отзывы, однако удостоились (как обычно) похвалы Листа. «Музыка и слова имеют одинаковое значение», говорил Кюи, и музыка «должна придавать больше смысла пластической форме поэтического слова». Интересно, что он опубликовал монографию о «Кольце нибелунга» Вагнера уже в 1876 году, в год первого его полного исполнения в Байройте. В духе воззрений всей Пятерки он весьма критически отзывается о Вагнере, чьи идеи о том, как должен звучать текст в опере, хотя и сходные с идеями группы, развивались независимо: поздние исследователи задавались вопросом, насколько хорошо Кюи знал труды и даже музыку Вагнера. Основным вкладом Кюи в оперный жанр оказалась вещь совершенно иного рода: детская опера. Его «Кот в сапогах», впервые исполненный в 1915 году, стал крайне любим и популярен в Германии, в особенности в ГДР.

В операх Римского-Корсакова рассказываются исторические, фантастические и народные истории. Он говорил, что полагал их скорее музыкальными сочинениями, чем драматическими: ныне чаще исполняются выдержки из них, такие как «Полет шмеля» из «Сказки о царе Салтане» (1900) и «Песня индийского гостя» из «Садко» (1896). Его опера 1898 года «Моцарт и Сальери» была одной из главных причин распространения сюжета о (почти) вымышленной вражде двух главных героев в популярной культуре. Главное его сценическое произведение, «Золотой петушок», написанный в 1907 году, пострадал от цензуры после восстания в Санкт-Петербурге в 1905 году (демонстрации в том числе проходили и на его месте работы, в консерватории) в силу того, что он высмеивает власть, и его при жизни композитора поставить не удалось.

Премьера «Евгения Онегина» Чайковского, в котором используется текст вездесущего Пушкина, состоялась в 1879 году. Успех к ней приходил долго: история в ней рассказывается фрагментарно; в ней нет эпических сцен и декораций; простота и искренность в ней предпочитаются зрелищности и яркости. В некотором роде она символизирует двусмысленное положение Чайковского в истории европейской музыки: недостаточно француз для европейцев, недостаточно русский для русских националистов. Однако благодаря таким дирижерам, как Густав Малер в Германии и Генри Вуд в Англии, «Онегин» заслужил долговечную славу в силу своей эмоциональной прямоты, хорошего сюжета и поразительного лиризма. Стравинский оказался прав: «“Евгений Онегин” до сих пор остается самой популярной и прибыльной оперой». Две последние оперы Чайковского, «Пиковая дама» (1890) и «Иоланта» (1891), написаны на либретто его брата Модеста. В созданной во Флоренции всего за 44 дня «Пиковой даме» большой состав участников разыгрывает историю времен Екатерины Великой, содержащую темные, типично русские темы, такие как поставленная на карту душа, мстительная призрачная графиня и мрачно хохочущий герой, который маниакально объявляет «Что наша жизнь? Игра!», прежде чем выложить роковую даму пик.

Другим принципиальным музыкальным вкладом Чайковского и источником нескольких из наиболее популярных и любимых в мире мелодий являются три его балета, «Лебединое озеро» (1876), «Спящая красавица» (1889) и «Щелкунчик» (1892). На протяжении XIX столетия и тем более ранее балет был частью оперной постановки, помещаемый туда к месту и не к месту. Французские композиторы Герольд, Адам и Делиб превратили балет в самостоятельную драматическую и повествовательную форму. Однако именно Чайковский отполировал и довел до совершенства этот синтез движений и мелодии, искусства и атлетизма, актерской игры и чистой элегантности в музыке, идеально подходящей для того, чтобы вдохнуть вальсирующую, вертящуюся и подпрыгивающую жизнь в лебедей, игрушки, снежинки, крестных отцов, принцесс и щелкунчика. Никакое другое искусство столь сильно не зависит от такого простого ресурса, как мелодия, и столь щедро не наделено ею. Во всех трех случаях успех не был мгновенным: балет, быть может, даже больше, чем опера, зависит от союза многих умов (и мускулов), и этот союз далеко не всегда бывает удовлетворительным. Однако обаяние и моцартианская экономия средств заслужили балетам Чайковского славу и признание публики (а также принесли театрам и компаниям существенную долю ежегодного дохода). Тем не менее под их внешним обаянием, как это часто случается с музыкой Чайковского, дышат тьма и опасность сюжетов Гофмана и Гриммов, которые не могут скрыть лебединые перья и имбирные пряники.

Славянская опера

Подход к музыкальному национализму в чешской опере XIX века был несколько более веселым, нежели трагико-героический российский. Его главные представители продемонстрировали, что чувство национальной культурной идентичности зачастую имеет мало общего с воображаемым политическим конструктом под названием «нация»: среди них были чехи, словаки, моравцы и богемцы, иногда – граждане Австро-Венгрии, учившиеся по всей Европе, работавшие в Вене и Праге и усвоившие европейские музыкальные тенденции, в том числе и те, что обусловили принципиально разный подход к своему народному наследию Брамса и Вагнера.

Ян Бедржих Китль и Ян Левослав Белла оба сочиняли музыку на либретто, написанные Вагнером или же, по крайней мере, на основе их (соответственно, «Бьянка и Джузеппе» (1848) и «Кузнец Виланд» (1880–1890). Опера Зденека Фибиха «Мессинская невеста» заслужила благосклонность и настороженность пражской публики в силу ее «вагнеризма». Фибих ответил на это выбором для своей следующей оперы легендарного сюжета о сирене Шарке в 1896 году. К несчастью для Фибиха, помимо того что он был слишком космополитичен для его современников (его амазонки во втором действии – совершенные валькирии), он также был недостаточно чехом, чтобы претендовать на подобающее место в рядах музыкальных националистов. В постановке 2001 года в Нью-Йорке его пышная романтическая «Шарка» была исполнена вместе с версией той же легенды Яначека: один критик предпочел Яначеку Фибиха, найдя его оперу «в высшей степени сценической», хотя в ней нет ничего «особенно чешского».

В операх Фибиха нет поющих крестьян и рыдающих водных духов, чего нельзя сказать о двух самых знаменитых чешских оперных композиторах того времени, Бедржихе Сметане и Антонине Дворжаке. «Проданная невеста» Сметаны 1866 года – одна из самых вдохновенных опер в XIX веке. Его наставник Лист побудил его к созданию подлинно национальной чешской оперы, тесно связанной с локальным музыкальным наследием, чего сам Лист так никогда и не сделал. В «Проданной невесте» Сметана достиг именно этого: ее сюжет о деревенской любви, разговорные диалоги и, что важнее всего, его эффектная музыка отражают всю радость и веселье фуриантов и полек, хотя в опере нет подлинных народных песен.

Дворжак был более значительной фигурой музыкального мира, чем его друг Сметана. Он знал оперный репертуар изнутри (или скорее снизу) в силу того, что долгие годы играл на альте в оркестровых ямах Сословного и Временного театров в Праге. Все его оперы – на чешском (за исключением самой первой, «Альфреда», в которой рассказывается история английского короля Альфреда Великого на немецком, – написанной в 1870 году, но так и не поставленной при его жизни). Среди них есть комедии («Упрямцы», 1881), большая опера («Димитрий», 1881), деревенская история («Якобинец», 1889) и сказка («Дьявол и Кача», 1899). В его девятой и наиболее известной опере используется та же самая водная легенда (хотя и другой ее приток), что и в одноименной опере Даргомыжского: «Русалка» (1900) повествует о водной нимфе, которой ненадолго позволено испытать радости и боль человеческой жизни. Он берет ту же историю из того же сборника сказок для сценария своей оркестровой симфонической поэмы 1896 года, «Водяной». Быть может, более брамсианец, чем вагнерианец, Дворжак тем не менее выказывает способность живо и весьма личным образом излагать и изображать элементы истории, связанной с его родным народным наследством, которое постоянно, подобно русалке, всплывает во множестве сочинений самых разных жанров. Песня русалки «Месяц мой, ты светишь с высоты…», ее главная лирическая ария, выказывает названные черты, как и многие другие мелодии в его разнообразном наследии.

Как и в случае ее западноевропейской сестры, в славянской опере звучат ее характерные голоса, как исторические, так и оперные. Ее символом является мощный русский бас: французские и итальянские оперные композиторы видели своим героем тенора. Одним из главных нововведений здесь был вокальный стиль, передающий разговорный ритм, а также звуки и акценты разговорной речи: оно нашло свое высочайшее воплощение под пером, быть может, самого оригинального оперного композитора следующего поколения – на этот раз не русского, а чеха, Леоша Яначека.

Боги в сумерках: Вагнер и Верди

ВАГНЕР

В разговоре о Вагнере всегда встречаются крайности.

В каком-то смысле он был отражением психологии его слушателя. Современный ему музыкальный критик Эдуард Ганслик называл культ Вагнера «необъяснимым». Ницше, бывший его восторженный поклонник, охарактеризовал его последнее сочинение как «творение коварства, мстительности, тайного отравительства по отношению к предпосылкам жизни, дурное творение… покушение на чувственность». С другой стороны, поэт У. Х. Оден назвал его «быть может, величайшим гением из когда-либо живших».

a) Ария Королевы подземного царства из «Ганса Гейлинга» Генриха Маршнера

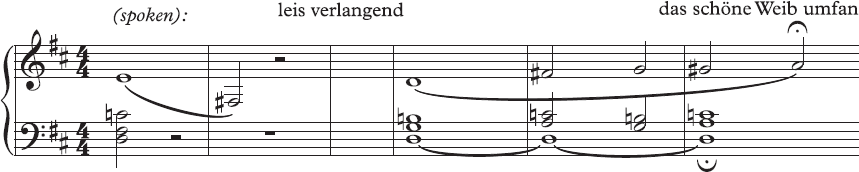

b) Переложение «Лесного царя» Гете Карлом Леве в 1818 году

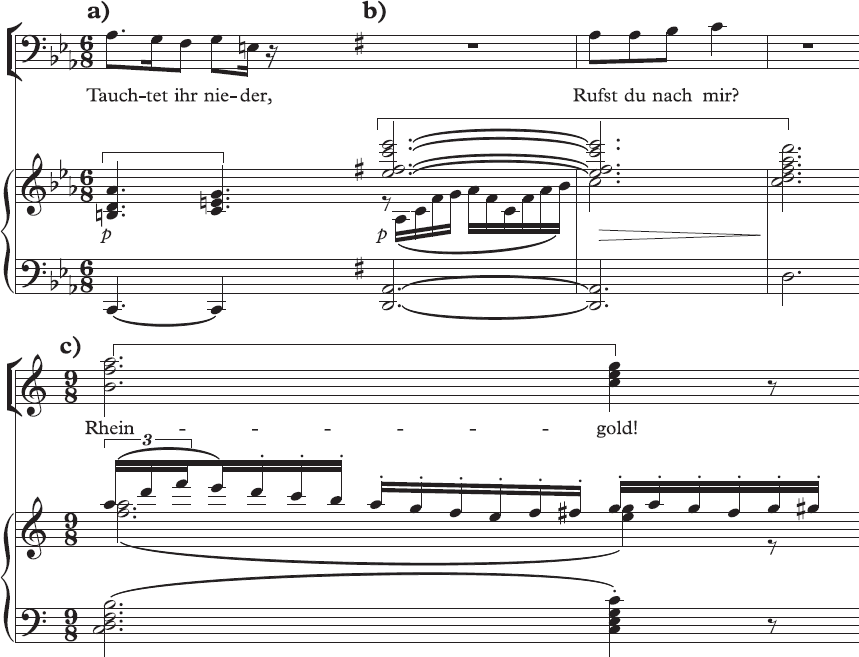

c) Кантата «Der erste Ton» (1808–1810) Карла Марии фон Вебера

Немецкий романтизм. Предвестия Вагнера в музыке его предшественников и соотечественников

Сам Вагнер не делал ничего для того, чтобы охладить пыл своих поклонников и недоброжелателей. Он был, по словам актера и писателя Саймона Кэллоу, «безграничным человеком». Отношение к нему временами было практически теологическим, если не патологическим: король Людвиг Баварский сказал ему: «Я могу лишь обожать вас, лишь возносить хвалу силам, что привели вас ко мне». Ганслик рассказывает о ненавидевших его друзьях, которые, «трижды оскорбившись, трижды возвращались к нему», как если бы он был противоположностью святого Петра. С другой стороны, падший ангел Ницше в конце концов уверился, что Вагнер был «скорее болезнью», чем человеком.

Очевидно, что к повествованию о таком человеке надо подходить с осторожностью. Быть может, лучшим будет подход, в рамках которого «некритичное восхищение или, хуже того, моральное осуждение не принимаются в качестве системы координат», как сказал специалист по Вагнеру Роберт Аллен в адрес одного из его интерпретаторов.

Одной из проблем для историков является то, что Вагнер делал все не так, как другие. В каком-то смысле он даже не был композитором. «Скорее актер, чем композитор», – сказал Ницше. Некоторые из его сочинений были написаны с ошеломляющей быстротой. Другие создавались десятилетиями. В ноябре 1851 года он описывал свои замыслы драм, ставших затем частями цикла «Кольцо нибелунга», в письме к Листу:

Мой дорогой друг.…Каким бы смелым, исключительным и, быть может, фантастическим ни показался бы вам мой план, будьте уверены, что это не результат прихоти, но принятые мной на себя необходимые последствия сущности и бытия предмета, полностью занимающего меня и побуждающего к полному своему завершению. Исполнить его сообразно со своими силами поэта и композитора – вот все, что ныне стоит пред моим взором.

Его замысел нашел воплощение четвертью века позже. «Теперь вы видите, чего я хочу достичь в искусстве… если вы хотите того же, у нас будет искусство», – сказал он публике.

Однако у каждого художника есть родина, и родина Вагнера была огромной. Его непреходящее историческое значение отчасти в том, что в своей музыке он соединил множество соотнесенных и противопоставленных тенденций.

РАННЯЯ ЖИЗНЬ И ТРИ ПЕРВЫЕ ЗРЕЛЫЕ ОПЕРЫ

Вагнер родился 22 мая 1813 года в Лейпциге, городе в Саксонии, более всего ассоциирующемся в историческом воображении с И. С. Бахом. Весьма рано в его жизни наметились те факторы, что будут в дальнейшем определять ее: театральная семья; непростые семейные отношения, в том числе страстная, почти романтическая привязанность к старшей сестре Розалии, актрисе («мой ангел, моя единственная»); сочинение пьес до появления интереса к музыке благодаря учебнику, который он взял в библиотеке и не вернул, – один из первых его неоплаченных долгов (почтенным лейпцигским библиотекарем в то время был Фридрих Вик, будущий тесть Шумана). Его выгнали из одной школы и выставили из другой, он пил, дрался, озоровал и бродил по улицам и пабам Лейпцига. Он услышал Вильгельмину Шредер-Девриент в «Фиделио», позже вспоминая ее «сатанинскую горячность» на сцене, и транскрибировал Девятую симфонию Бетховена, сочинение, которым он будет одержим всю жизнь.

Творческую зрелость Вагнер обрел при создании трех опер, написанных между 1832 и 1840 годами и во многом следовавших образцам, соответственно, Маршнера, Мейербера и Доницетти. Он обучился дирижерскому искусству, влюбился (как и Берлиоз) в актрису, Минну Планер (которая, как и в случае с Берлиозом, позже выяснила, что ее обаяния было недостаточно для того, чтобы удержать при себе беспокойного, амбициозного и темпераментного музыканта).

В 1840-х годах он возил с собой Минну, долги и собаку между Ригой, Дрезденом и Парижем, испытывая неудобства от нервной кожной болезни, что обусловило его пристрастие к ношению экзотических шелков, и бродил по Парижу в темноте, отчаянно пытаясь взять в долг деньги для того, чтобы сделать известными свои сочинения, и найти собаку, Роббера, который убежал от него в туман. Его эссе этого времени, в отличие от более поздних теоретических трудов, довольно доступны и даже способны развлечь, а также указать на происхождение его поздних художественных практик: «Смерть в Париже» (опубликованная в 1841 году на французском и немецком языках под названиями «Un musicien étranger à Paris» и «Ein Ende zu Paris») – странная автобиографическая фантазия, которая заканчивается своего рода кредо на воображаемом смертном одре: «Верую в Бога, Моцарта и Бетховена… в своей земной жизни я был диссонирующим аккордом… подлинные послушники духовного искусства преобразятся в сияющей небесной ткани величественной гармонии».

В 1840-х годах он написал три из своих десяти великих зрелых опер, «Летучий голландец», «Тангейзер» и «Лоэнгрин».

В «Летучем голландце» 1843 года нашли отражение его впечатления от плавания с Минной из Риги в Англию 1839 года, во время которого их преследовали как природные, так и финансовые штормы. Один из первых дирижеров его говорил о «ветре, что сбивает тебя с ног, когда бы ты ни открыл партитуру».

«Тангейзер» (1845) и «Лоэнгрин» (1850) отразили его увлечение не только сказками и легендами Германии, рассказанными средневековыми хронистами вроде Вольфрама фон Эшенбаха и современными фольклористами, такими как Гофман и Гриммы, но также и нордическими и артуровскими легендами. «Тангейзер» был самой популярной оперой Вагнера при его жизни. Обычно он сначала писал «поэму» (не либретто), соединяя в ней сюжеты из целого ряда источников с тем, чтобы создать противоречивого титульного героя.

Популярность «Тангейзера» принесла Вагнеру хлопоты, связанные с низким уровнем постановок и популистскими ожиданиями публики. Он сделал несколько редакций оперы с тем, чтобы ее наконец могли исполнить адекватно, и в 1852-м издал книгу «Об исполнении Тангейзера» (обычная парижская практика, известная как mise-en-scène). Хуже всего было то, что Париж (как обычно) потребовал балета. Для печально знаменитой постановки 1861 года он попытался найти компромисс. Вместо того чтобы поместить балет во втором акте, как от него ожидали, он вставил его в первый акт (что было неудобно для молодежи из Парижского жокейского клуба, которая желала балет на привычном месте с тем, чтобы они могли пригласить танцовщиц из кордебалета на ужин), создав в своем зрелом стиле один из самых эротично звучащих номеров среди тех, что он когда-либо писал. Таким образом он создал проблему для постановщиков «Тангейзера», существующую до сих пор: они были вынуждены выбирать между дрезденской редакцией 1845 года и парижской.

История «Лоэнгрина» началась с прозаического черновика, который он затем переработал в стихотворную форму. Наброски музыкальных тем и мелодий на его полях показывают, как параллельно с текстом рождаются идеи и драматические ситуации, которые они отображают, еще даже до появления слов, которые на них будут петься в итоге. «Я способен охватить предмет, – сказал однажды Вагнер другу, – только в том случае, если он приходит ко мне в такой форме, когда я сам не могу решить загадку того, кто я, поэт или музыкант».

Поэма к «Лоэнгрину», как обычно, сначала читалась друзьям. Присутствовавший при этом Шуман сказал, что у Вагнера «настоящий дар болтать… его невозможно слушать сколько-нибудь продолжительное время». (В свою очередь, Вагнер жаловался, что Шуман «никогда ничего не говорит»). Эклектичные его источники также вдохновили его на другой сценарий, который затем стал «Нюрнбергскими мейстерзингерами», поставленными в 1868 году.

С музыкальной точки зрения «Лоэнгрин» расширяет процесс интеграции тематического материала оркестровой музыки в драму. Вступление к «Лоэнгрину» – первое, которое Вагнер назвал «Vorspiel», а не «Ouvertüre», как в «Голландце» и «Тангейзере»: концентрированное музыкальное выражение драматической сущности последующей оперы, а не попурри из главных тем. Это вступление изображает явление Священного Грааля, «подобно золотому потоку, возбуждающему чувства». В кульминации (в точности после того, как прошло две трети оперы, как отмечает Эрнест Ньюмен) противоположное движение мелодии и баса (любимый прием Вагнера, которому он, разумеется, научился у Бетховена) разрастется в кульминацию медных на доминантовом терцдецимаккорде – это еще одно звучание, которое ассоциируется с тем, что он называл «восторженным самоуничтожением», и которое он использовал на протяжении всей своей творческой жизни: наиболее известным и масштабным примером этого является траурная музыка по Зигфриду в «Сумерках богов». Небольшие звуковые фрагменты отсылают к уже слышаному ранее материалу: во втором акте Ортруда зовет «Эльза!» – всего две ноты – но те же две ноты начинают странное требование Лоэнгрина к Эльзе поклясться никогда не спрашивать его имени. Сквозная форма становится все более подвижной: Вагнер сказал Листу, который дирижировал премьерой, что певцы не должны знать, где в ней речитативы и есть ли в ней речитативы вообще.

КРИЗИС, ОТХОД ОТ ДЕЛ, НОВОЕ НАЧАЛО: СЕРЕДИНА XIX в.

В Вербное воскресенье 1849 года, в разгар Дрезденского восстания, Вагнер дирижировал Девятой симфонией Бетховена в «состоянии экстаза». Он написал пьесу об Иисусе Христе – социальном революционере и провел ночь с пятого на шестое мая на башне Кройцкирхе, в то время как прусские пули расплющивались о стены, а старый оперный театр (где он исправно дирижировал операми ненавидимого Мейербера и вынужден был иметь дело с интригами и равнодушием) горел подобно Валгалле. 8 мая он бежал из Дрездена, оставив там плачущую Минну. В Веймаре Лист дал ему просроченный паспорт на имя профессора Видмана, шваба (Вагнер, неугомонный актер, даже попробовал говорить со швабским акцентом; к счастью, это сошло ему с рук). На поезде он отправился в нейтральную Швейцарию. В Дрездене полиция разослала объявление о розыске: «Всем полицейским отделениям… надлежит арестовать Вагнера при обнаружении… 37–38 лет, среднего роста, брюнет, носит очки» (эти очки по странному совпадению всегда отсутствуют на его портретах). Он не возвращался в Германию в течение восьми лет, а в Саксонию двумя годами дольше.

Для Вагнера в то время было обычным рассматривать новый мировой порядок как отражение собственных художественных поисков. Он не видел премьеры «Лоэнгрина», которой дирижировал Лист, в Веймаре 1850 году. Как художник он был на перепутье. Он больше не мог добавить ничего нового к стилю его трех первых зрелых опер.