Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: 12 1812: увертюра

Дальше: 14 Слоны, арии и боги в сумерках: опера

13

Сложившаяся традиция: симфония, симфонисты и соната

Симфония: происхождение и начало

Симфония – это самостоятельная концертная форма, основу которой заложили сочинения разнообразных европейских композиторов XVIII века – Стамица и Каннабиха, Мысливечека и Ваньхаля, Бойса, Боккерини, Саммартини, И. К. и К. Ф. Э. Бахов.

В поздний классицистический и ранний романтический периоды композиторы стали использовать новую форму в качестве отражения все более сложных и глубоких дискуссий о природе темы и тональности. Симфония стала симфонической.

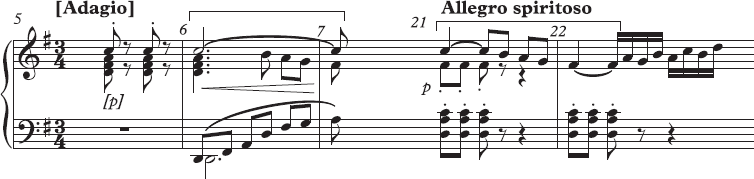

В 1789 году Гайдн начал свою Симфонию № 92 соль мажор с медленного вступления. Его вторая фраза, начинающаяся с доминантсептаккорда, вновь появляется в начале последующей быстрой секции. В первый год нового столетия Бетховен сделал следующий шаг, начав медленное вступление своей Первой симфонии в духе Гайдна с доминантсептаккорда. Его небольшой мелодический ход на полтона вверх становится частью первой тематической группы в аллегро.

Гайдн:

Бетховен:

Начало: внутренние ссылки и отношения в начале симфонии № 92 Гайдна (1789) и Первой симфонии в духе Гайдна Бетховена (1800)

Развитие

Одним из ключевых способов разработки заложенных в теме или группе тем импликаций является контрапункт: соединение мелодии или ее части с другой, или же с самой собой с тем, чтобы исследовать и разработать ее характер.

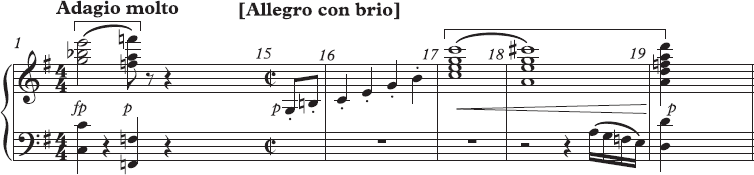

Моцарт в своей ранней Симфонии № 29 ля мажор и Бетховен в Четвертом концерте для фортепиано с оркестром развивают начальное проведение их грациозных вступительных тем, обращаясь с ними как с баховской двухголосной инвенцией между верхним и нижним голосами. В данном примере Моцарт берет мелодию, открывающую часть, и превращает ее в диалог между верхним и нижним регистрами оркестра:

Контрапункт. Симфония Моцарта ля мажор K. 201 (1774) начинается с обаятельной мелодии, которая затем предоставляет материал для связующих пассажей, попеременно появляясь в верхнем и нижнем оркестровых регистрах

Бетховен преобразовал все аспекты симфонической формы. В его поздних сочинениях все известные ему формальные процедуры – соната, вариации, фуга, циклические формы, скерцо и трио – соединяются в новые визионерские структуры. Девятая симфония открывается неспокойным звуком квинт: тональность еще не появилась. В Сонате для фортепиано № 31 ля-бемоль мажор ее вступительная мелодия, состоящая из терций и кварт, проходит целый ряд преобразований; в Струнном квартете № 14 до-диез минор – семь частей в шести тональностях: он начинается со странной фуги, короткая третья часть служит вступлением к длинной последовательности вариаций в середине квартета. Тембр начинает использоваться как определяющий структурный элемент: странный авангардный пассаж в конце пятой части производит необычный возвышенный эффект благодаря тому, что исполнителям предписано играть смычками близко к подставке для струн их инструментов.

Симфонии Шумана являются связующим звеном между симфоническими мирами Бетховена, Мендельсона и Брамса. До недавного времени их репутация серьезно страдала от сравнения с другими образцами жанра, во что вносили свою лепту иногда весьма странные указания композитора в партитурах; однако неоценимую услугу им оказал возврат к составу оркестров, которыми дирижировал Мендельсон на их премьерах, что избавило их от звучания, которое один из современных их исполнителей, Хайнц Холлигер, называл «очень тяжелым звуком «немецкого картофельного супа». Готовность Шумана вносить изменения в ответ на дружескую, но не всегда конструктивную критику – еще один фактор, осложняющий их восприятие: Брамс находил раннюю версию Четвертой симфонии 1841 года «яркой и спонтанной» по сравнению с версией, которую Шуман написал позднее в приступе депрессии. Другой современный его прозелит, дирижер Саймон Рэттл, утверждает: «Брамс был совершенно прав». В них, как и во всей прочей музыке Шумана, находится место и для ангелов, и для демонов.

Другой видный симфонист из лагеря Мендельсона / Шумана, датский композитор Нильс Гаде, использовал в Симфонии № 5 ре мажор 1852 года фортепиано. Долгожитель Луи Шпор отказался от формализма Гаде, однако соединил весьма посредственный бетховенский мелодизм с довольно эксцентричным подходом к форме и программе: в его Седьмой симфонии, с малеровским размахом повествующей о человеческой жизни, звучит двойной оркестр; в Шестой используются стили Баха, Моцарта и Бетховена в своего рода дайджесте истории музыки. Берлиоз называл друга Мендельсона Норберта Бургмюллера «художником, чей талант соответствует его скромности». Смерть Бургмюллера в возрасте 26 лет (он утонул из-за эпилептических судорог) Шуман назвал величайшим ударом для музыки со времен смерти Шуберта. Список его сочинений по понятной причине весьма короток – всего 17 опусов: однако его искусная музыка демонстрирует большое разнообразие форм и настроений. Людвиг Шунке умер в еще более раннем возрасте, в 23: эхо его Сонаты для фортепиано соль минор очевидно слышно в медленно разворачивающемся Концерте для фортепиано с оркестром ля минор адресата его посвящения, Роберта Шумана. В Третьей симфонии Луизы Фарранк, сочиненной в 1847 году, слышна завидная верность бетховенской модели, необычная не только оттого, что Фарранк была женщиной, но также и потому, что она была француженкой, – в то время, когда большинство ее компатриотов интересовалось развлечениями, поставляемыми Парижской оперой. Лишь в наше время ее музыка получает то внимание, которого она заслужила, свободная от ограничений, с которыми, несмотря на поддержку ее музыкальной семьи и друзей, таких как Иоахим, она вынуждена была, и притом не всегда успешно, бороться.

Клавирная соната в период раннего романтизма

«Сонатная форма» была впервые описана и кодифицирована авторами второго и третьего десятилетия XIX века, в том числе такими композиторами, как Карл Черни, и теоретиками подобно Адольфу Бернхарду Марксу. В более ранних дескриптивных описаниях этой музыкальной структуры, подобных тем, что давал Э. Т. А. Гофман, в музыке Гайдна отыскивались «смеющиеся дети» и «безбрежные зеленые леса», однако вскоре такого рода высказывания уступили место более внятным аналитическим дискуссиям о тональности и теме. Более поздние авторы отказались от идеи сонатной формы как своего рода матрицы, рассматривая ее «скорее как ощущение пропорций, направления и текстуры, нежели модель», по словам Чарльза Розена.

Все композиторы, работавшие с сонатой и симфонией, сталкивались с необходимостью усвоить масштабные достижения Бетховена с тем, чтобы попытаться развить форму дальше. Пианисты, подобно Шуберту и Шопену, сделали сонатную форму популярной в мире, где она не занимала центрального места в сознании композитора. Самая последняя соната Шуберта, написанная в 1828 году, – в си-бемоль мажоре, хотя «волшебное покрывало» модуляций сплетено в ней столь чудесно, что она скорее начинается и оканчивается в си-бемоль мажоре, но не более того. Величественная главная тема прерывается гудящей низкой трелью, с которой начинается длинный пассаж, намекающий на мелодию в соль-бемоль мажоре, которая затем соскальзывает в фа-диез минор и после – в фа мажор, доминанту основной тональности, однако приближается к ней столь окольным путем, что это не сразу заметно. В репризе вновь возникает та же фантазия блуждающих тональностей, однако на кварту выше первого изложения темы, так что наконец возникающая главная тональность, си-бемоль мажор, появляется вслед за си минором; принцип проговаривается вторично.

Си минор был отправной точкой в Третьей, и последней, сонате Шопена, написанной в 1844 году. После энергичного начала возникает чудесная побочная тема в ре мажоре, параллельном мажоре: очень похоже на Черни. Однако затем часть темы (не начальная) заново появляется в середине разработки в ре-бемоль мажоре. Когда начинается реприза, Шопен полностью опускает главную тему, сразу переходя к красоте побочной, в си мажоре.

Подобного рода новшества вынудили других музыкантов, начиная с Шумана, задаваться вопросом, не является ли их лирический дар менее подходящим для сонатной формы; или же даже, быть может, думать, что они недостаточно талантливы, чтобы ею пользоваться. Это неверный ответ на неверно заданный вопрос. Черновики трех последних сонат Шуберта показывают, что он расширял первоначальную концепцию формы по мере сочинения. Пианист Альфред Брендель, используя известное замечание Шумана, указывает, что «небесные длинноты» сонат на деле были добавлены постепенно… Шуберт развивал темы и расширял их… позволяя структуре дышать». Шуберт не нарушал сонатную форму и не пользовался ей неверно: он просто раздвинул ее.

Циклическая форма

Тематические перекрестные ссылки между частями произведения создали форму, которая получила название циклической. Все такого рода описания ссылаются как на общую идею, так и на специфические технические детали: анализ – это часто вопрос суждения и интерпретации, а не только перечисление фактов. В точности назвать, когда эта форма появилась, как обычно, довольно сложно. Ее примеры можно найти в классицизме и даже раньше.

Малоизвестные симфонии Этьена Мегюля представляют собой ранние результаты процесса, который один автор описал следующим образом: «“Буря и натиск” сделал залог, который в музыкальном мире мог выкупить только полноценный романтизм». (Последняя часть его Второй симфонии звучит как смесь симфонии Моцарта соль минор и симфонии Бетховена в до миноре). Один современный музыковед полагает, что Четвертая, и последняя, симфония Мегюля – первый образец полноценной циклической формы (хотя Берлиоз находил «нечто домохозяйское» и «утомительно неизобретательное» в подобной манере). В Неоконченной симфонии Шуберта 1822 года используется небольшой ритмический паттерн в побочной теме первой части, который затем возникает в мелодии, появляющейся в середине второй части: это второе появление может звучать как вариация, или обращение первого (особенно если дирижер играет 3/8 второй части в том же темпе, что и 3/4 первой, как поступают многие). Среди связующих элементов Второй, зрелой, симфонии Шуберта, Большой симфонии до мажор конца 1820-х годов, – довольно аморфные вещи, такие как постоянное возвращение к отношениям между до мажором и ля мажором. Бетховен иногда связывал симфонические части с помощью ритма, а не мелодии (или же не только ее): в первой и последней части Седьмой симфонии неукротимая энергия создается с помощью коротких ритмических крупиц. В Пятой симфонии в каждой части возникает определенная разновидность последовательности «короткий-короткий-короткий-длинный»: аналитики спорят, могут ли они считаться вариациями одного мотива или же все-таки отдельными единицами сходных очертаний.

Самым простым способом объединить симфоническую структуру является соединение вместе ее частей. Бетховен, как обычно, был пионером этого принципа, например связав третью и четвёртую части Пятой симфонии. В 1811 году он закончил вторую часть Пятого концерта для фортепиано с оркестром нотой си фаготов, которая затем скользит на полтона вниз к си-бемолю, способствуя переходу обратно в главную тональность ми-бемоль мажор. Спустя три десятилетия Мендельсон закончил первую часть своего Концерта для скрипки с оркестром в ми миноре, позволив тем же самым инструментам, фаготам, удерживать ту же самую ноту си, от которой на этот раз они скользят на полтона вверх, к до, начиная странный хроматический переход в тональность лирической второй части. Между этими двумя концертами в 1841 году Шуман на волне успеха его Первой симфонии создал сочинение, которое Клара описывала как «симфонию… которая состоит из одной части, однако с добавлением адажио и финала». Эта непрерывная структура озадачила первых его слушателей, и Шуман существенно разбавил ее в версии 1851 года, в силу чего она получила свое нынешнее название Четвертой симфонии, хотя написана была второй: XIX век полон такого рода ловушек для составителей хронологических списков и каталогов. В этой поразительной вещи еще немало связей и ссылок между частями. Подлинно одночастная симфония появилась значительно позже, однако в эпоху романтизма и даже раньше существует множество такого рода моделей, часто в виде продолжительной фортепианной пьесы с туманным, но эффектным названием вроде «фантазии».

Берлиоз

Три года спустя после того, как Бетховен в своем последнем квартете дал указание исполнителям играть необычным образом, Берлиоз потребовал, чтобы они перевернули смычки и стучали по струнам их деревянной частью. Симфония становилась тем, что никто ранее не мог себе представить.

Изначально поддавшись на уговоры отца стать медиком, юный Гектор Берлиоз вскоре взбунтовался против «частей тел, оскалившихся лиц и зияющих черепов, кровавой каши под ногами и чудовищного запаха» в морге.

Сначала он брал частные уроки у композитора Жана-Франсуа Лесюера, а затем, в 1826 году, поступил в Парижскую консерваторию, окунувшись в культурную жизнь столицы. Он ценил сочинения Глюка, восхищаясь его техническими нововведениями («Можно лишь поражаться нелепости правил гармонии, которые Глюк столь отважно нарушил») и безыскусной прямотой его стиля («Некрасивым женщинам нужны пышные платья. Нагота подходит только богиням»). Он пел в оперном хоре, чтобы заработать на жизнь, и учил английский, чтобы читать Шекспира. Бетховен и Гете были двумя другими богами его священной троицы.

На страницах парижских газет появились его первые опыты в музыкальной журналистике, в которых он защищал все французское и выступал против засилья итальянцев. Это было начало его чрезвычайно успешной второй карьеры: несмотря на постоянные жалобы на низкий статус музыкального журналиста, он был остроумным и проницательным критиком. Он терпеливо подавал заявку на соискание Римской премии четыре раза, в конце концов сумев подстроить свой стиль под требования экзаменаторов в 1830 году.

Молодой Берлиоз влюблялся часто и легко. Однажды он испытал то, что один из его биографов называет «эмоциональным помешательством», увидев, как знаменитая ирландская актриса Гарриет Смитсон играет в пьесе Шекспира, что послужило импульсом к написанию Фантастической симфонии.

В Фантастической симфонии пять частей, в которых рассказывается история, объединенная общей темой, известной как idée fixe (представляющей Гарриет Смитсон, в то время еще недоступный объект его поклонения) в рамках развернутой и чрезвычайно личной циклической формы. Написанное в 1830 году, всего лишь три года спустя после смерти Бетховена, но до симфоний в классицистической форме Шумана и зрелого Мендельсона, это сочинение ближе по духу к симфоническим поэмам Рихарда Штрауса, до появления которых было еще 60 лет.

В 1830 году Берлиоз оправился от своей безнадежной страсти к Гарриет и обручился с юной пианисткой Мари Мок. Вскоре после этого он уехал на два года в Рим учиться. Однако он счел Рим «глупым и прозаичным»; ему не нравилась модная итальянская музыка; зато он находил удовольствие в обществе другого гостя, дружелюбного и располагающего к себе Мендельсона. Затем он услышал, что Мари расторгла помолвку и собралась выйти замуж за производителя музыкальных инструментов Камиля Плейеля. В припадке ревности Берлиоз задумал убить их обоих и мать Мари (которую он называл «гиппопотамом»), купил яд, пистолеты и грим и отправился в Париж. К счастью, по дороге он одумался и вернулся в Рим, хотя в конце концов оставил его до истечения официального двухгодичного срока. В Париже его музыка привлекла восхищенное внимание множества ведущих фигур музыкального мира. В 1834 году Паганини предложил ему написать сочинение для того, чтобы продемонстрировать возможности недавно приобретенного им альта, однако отказался исполнять получившуюся в итоге «симфонию с облигатным альтом», «Гарольд в Италии», сославшись на то, «что мне тут особо нечего делать». Позже, услышав, как ее играет другой исполнитель, он вышел на сцену и встал в знак восхищения перед Берлиозом на колени, а затем (что, вероятно, было еще приятнее) выслал ему чек на 20 000 франков.

Берлиоз в своих сочинениях просто отказывался соблюдать привычные границы жанров. Послушайте «драматическую симфонию» «Ромео и Джульетта», рассчитывая услышать симфонию, как указано на обложке, и вы будете удивлены и озадачены. Послушайте вместо этого любовную музыку, скерцо Царицы Маб и медленное развертывание фуги у струнных на фоне монашеского гудения на одной ноте хора, а также одержимо повторяющийся фрагмент текста, иллюстрирующий смерть Джульетты, и вы откроете для себя одно из самых достоверных воплощений Шекспира во всем столетии. «Осуждение Фауста» 1846 года – это «драматическая легенда», в которой «иллюстративная музыка, симфоническая медитация, повествование солистов и хор соединяются в своего рода концертную оперу».

Берлиоз использовал свой, как правило огромный оркестр с изяществом, изобретательностью и дисциплиной. В 1844 году он изложил свои воззрения на этот счет в «Трактате о современной инструментовке и оркестровке», одном из первых учебников, в котором оркестровка рассматривается как отдельное искусство. Его подход был обусловлен его повседневными профессиональными обязанностями: в своем обзоре празднеств в честь Бетховена в Бонне он разобрал Девятую симфонию, перечислив по именам ведущих музыкантов Европы, которые могли бы лучше других исполнить те или иные пассажи, весьма детально описывая, что мог бы привнести Вивье в игру валторн, а Драгонетти – контрабасов. Занятным образом Берлиоз считал, что отсутствие у него способности к игре на рояле, результат его немузыкального детства, благотворно сказывается на его сочинительской практике, так как «это избавляет меня от тирании пианистических привычек, опасных для мысли, и от соблазна привычных гармоний».

Гарриет Смитсон в конце концов поддалась на возобновившиеся ухаживания Берлиоза, и они поженились в 1833 году. Их сын, Луи-Клемен-Тома Берлиоз, родился в следующем году. Поначалу бывший счастливым, их брак подвергся испытаниям, когда ее слава угасла, а его – возросла, и Гарриет стала искать утешения в вине. Со временем Берлиоз обратил свое внимание к Марии Ресио, живя на два дома с ней и Гарриет с начала 1840-х годов. Гарриет перенесла несколько ударов и умерла в 1854 году: ее сын и неверный супруг поддерживали ее до конца. Берлиоз и Мария поженились после нескольких лет совместной жизни, однако она внезапно умерла в 1862 году в возрасте 48 лет. Берлиоз поддерживал добрые отношения с ее матерью, которая ухаживала за ним всю его оставшуюся жизнь. Луи стал капитаном торгового флота и умер от лихорадки в Гаване в 1867 году. Среди пары поздних романов Берлиоза была продолжительная дружеская переписка со вдовой, которой было далеко за 60 и в которую он впервые влюбился 50 лет назад, когда ей было 18, а ему 12.

Раздраженный тем, что устроители концертов за рубежом зарабатывают на его музыке больше, чем он дома, в 1840–1850-х годах он искал возможности дирижировать и зарабатывать во время продолжительных туров по Лондону, Германии, Бельгии и в других странах. Публика реагировала с шумным энтузиазмом, смешанным с озадаченностью новыми формами и исключительной продолжительностью его сочинений. Существовали и практические сложности воплощения в жизнь его грандиозных и уникальных замыслов. Деморализованный, Берлиоз перестал писать музыку. В конце 1860-х годов, уже нездоровый и оплакивавший утрату жены, сына и многих друзей и современников, он предпринял успешную поездку в Россию, которая, однако, отняла у него почти все силы (Римский-Корсаков несколько огорченно пишет, что возраст и слабое здоровье «были причиною полного равнодушия Берлиоза к русской и петербургской музыкальной жизни», и он нашел в себе силы встретиться только с композитором Милием Балакиревым).

Берлиоз умер в 1869 году в возрасте 65 лет и был похоронен на кладбище Монмартр, рядом с которым они с Гарриет жили в первые годы их брака. Прах двух его жен позже положили по обе стороны его могилы.

Драматическая симфония, симфоническая поэма и концертная увертюра

Упоминание idée fixe подводит нас к разговору о принципиальном расколе в процессе эволюции оркестровой музыки во второй половине XIX века. По мере того как привычные представления о симфонических структурах уходили в прошлое, композиторы отражали свои идеи контраста и развития в сочинениях, где формальное диалогическое соединение разных тем уступало место органическому преобразованию одной музыкальной темы или же более аморфным вещам вроде эволюции оркестровых текстур.

Одновременно с этим развивалась идея введения в музыку повествовательного изобразительного или философского аргумента. В начале романтического века эта идея побудила композиторов вывести увертюру за пределы оперных театров и превратить ее в самостоятельное концертное произведение. В конце столетия идея повествовательного элемента в музыке и техника органического развития темы соединились в симфонической поэме.

Эта форма имела множество воплощений и наименований. Лист называл свои «Прелюды» 1848 года «симфонической поэмой». Изначально это сочинение задумывалось как самостоятельное оркестровое вступление к уже написанной группе хоровых песен, разделяющее их настроение, но без текста, что нашло отражение в предваряющей их прозаической программе, предлагающей слушателю испытать серию «поэтических медитаций»: «Что наша жизнь, как не серия прелюдий к неизвестному гимну?..» Музыкальный аналог этого странствия – единственный мотив из трех нот, подвергающийся серии преобразований в соответствии с настроением момента.

Молодой Рихард Штраус, ученик Ганса фон Бюлова и ученика Листа Александра Риттера, стал рассматривать свои ранние сонаты «брамсовского» периода как «пустые оболочки». Его девизом стало «Новые идеи ищут новых форм». В серии оркестровых поэм, написанных между 1886 и 1898 годами (с любопытным добавлением двух поздних пьес, в названии которых встречается слово «симфония», Домашняя симфония (1904) и Альпийская симфония 1915 года), новая форма обретает блестящий оркестровый тембр. В «Веселых проделках Тиля Уленшпигеля» 1895 года эти самые проделки изображаются с помощью трех тем, соединяющихся в откровенно изобразительное целое. «Так говорил Заратустра» 1896 года раскрывает не историю или картину, но философские идеи бывшего послушника, а ныне заклятого врага Вагнера Фридриха Ницше. В знаменитом вступительном рассвете возникает мотив всех семи частей произведения, в том числе и странной медленной фуги в размышлении «О науке», в которой используются все 12 тонов хроматической гаммы.

Подобно Штраусу финский композитор Ян Сибелиус писал свои симфонические поэмы в последние годы XIX века, переключившись на другие формы в начале нового (Штраус на оперу, Сибелиус на симфонию). Сибелиус был на премьере первой симфонической поэмы Штрауса, «Дон Жуан», в Германии в 1889 году. Он черпал вдохновение в «Калевале», собрании финских и карельских народных сказаний, составленном в XIX столетии и оказавшем решающее влияние на формирование финской национальной идентичности на пути к обретению независимости страны от России в 1917 году. Рецензент в 1892 году одобрительно писал о симфонии для солистов, хора и оркестра «Куллерво»: «Финская музыка, без сомнения, нашла свое будущее в господине Сибелиусе». Среди других националистических пьес были «Карелия» 1893 года, несколько симфонических поэм о герое Лемминкяйнене, «Финляндия» 1899 года и другие, в которых звучит его уникальный музыкальный голос: брукнеровские медные; вихрь ветра; гармония, которая разворачивается медленно даже тогда, когда ноты сменяются быстро; и своего рода упрямая нордическая мрачность. Две из его самых известных оркестровых пьес – Грустный вальс 1903 года и Andante festivo (1922, оркестровано в 1938 году): лишь Сибелиус мог полагать вальс грустным, а анданте – праздничным.

Французские композиторы по большей части игнорировали форму симфонической поэмы, как они это делали и в случае симфонии. Странным образом они предпочитали отображать в своих сочинениях испанское звучание и настроение: Эммануэль Шабрие в «Испании» 1883 года, Эдуар Лало в Испанской симфонии 1874 года для скрипки с оркестром; Бизе, Равель и Дебюсси вплетали испанские мотивы во множество своих произведений. В свою очередь, испанские композиторы использовали свое музыкальное наследство при создании фортепианных пьес свободной формы, таких как «Иберия» композитора, которым восхищался Лист, Исаака Альбениса и 12 испанских танцев (1890) и «Гойески» (1911) Энрике Гранадоса.

Симфонисты второй половины века: Брамс и брамсианцы

В силу распространенности новых подходов традиционная симфония утратила в 1850–1870-х годах былую славу. Однако пламя ее не гасло. Шведский композитор Иоахим Рафф нашел своего рода срединный путь, создавая симфонии классицистической структуры с программными названиями, которые, по мнению некоторых, являются связующим звеном между симфоническими поэмами Листа и дескриптивными пьесами Сибелиуса и Штрауса.

Иоганнес Брамс родился в Гамбурге в 1833 году, средний из трех детей Иоганна Якоба Брамса, успешного профессионального музыканта (который, помимо прочего, играл на валторне в оркестре местной милиции и контрабасе в театре) и Иоганны, швеи 17 годами его старше. Помимо штудий с отцом Иоганнес брал уроки фортепиано у Отто Косселя, который сказал о девятилетнем Брамсе, что тот «может стать хорошим исполнителем, однако никогда не перестанет сочинять», и композиции – у Эдуарда Марксена, который обучил его традиции немецкого контрапункта. В подростковом возрасте он уже был опытным пианистом и аккомпаниатором и повстречался с ведущими музыкантами, среди которых были Лист, Корнелиус и Рафф.

Скрипач Йозеф Иоахим и композитор Роберт Шуман познакомились с Брамсом в 1853 году. Их реакция на миловидного юного гамбуржца была сходной: «Никогда за всю мою творческую жизнь я не был столь потрясен», – сказал Иоахим, в то время как Шуман напечатал статью в лейпцигском периодическом издании Die Neue Zeitschrift für Musik, где поражался тому, как молодой человек превратил фортепиано «в оркестр жалобных и возвышенных голосов». Статья называлась «Новые пути». Брамс ответил Шуману, сообщив, что «ваша публичная похвала, которую вы соблаговолили мне высказать, столь усилила ожидания музыкального мира, что я не знаю, каким образом я смогу хотя бы даже отчасти их исполнить» – одно из ранних свидетельств его самокритичного перфекционизма, который остался с ним на всю жизнь и в силу которого он уничтожил множество своих сочинений. (Это также указывает на изменения в представлении о художнике и его трудах: Моцарт и Гайдн наверняка сочли бы мысль потратить время и силы на сочинение чего-либо, а потом уничтожить результат невыразимо донкихотской.)

Брамс был главным связующим звеном между Шуманом и его женой Кларой, когда Шуман был заперт в приюте после его неудачной попытки самоубийства в 1854 году и Кларе было запрещено его видеть. В это время начинается их крайне трогательная переписка, в которой Брамс сообщает о своих визитах к Роберту, рассказывает об уроках музыки, которые он дает детям, извиняется за свой почерк, шутит, дает прозвища и присылает множество музыкальных фрагментов. Поначалу они приветствовали друг друга «Дорогой и почитаемый друг герр Брамс» и «Досточтимая дама», затем перешли к «Мой возлюбленный друг» и «Моя горячо любимая Клара». Эта переписка длилась 40 лет.

В оставшуюся часть 1850-х годов к нему пришли успех и жизненные тяготы: необременительный пост в крохотном Детмольде, постепенный и не всегда успешный процесс налаживания связей с издателями, мучительная любовь к талантливой певице Агате фон Зибольд и короткая помолвка с ней («Я люблю вас! но я не в состоянии носить оковы», – заявил он), а также долгая и мучительная работа над сочинениями, в том числе и над первым своим крупным опусом для оркестра, фортепианным концертом № 1 ре минор. Ему потребовалось пять лет, чтобы от изначального замысла пьесы для двух фортепиано дойти до премьеры в 1859 году, которую он описал Иоахиму как «блестящий и решительный – провал… который заставляет собраться с мыслями и порождает отвагу… но шиканье было слишком явным».

В 1863 году Брамс стал дирижером Общества любителей музыки в Вене, городе, который все больше становился его домом, исполняя раннюю музыку Габриели и других наряду с сочинениями Мендельсона и Бетховена, а также собственными новыми пьесами. В 1865 году под влиянием смерти своей матери он начал работу над «Немецким реквиемом». Среди других сочинений плодотворных лет между концом 1860-х и началом 1870-х годов были песни, камерная музыка и, в 1873 году, оркестровые Вариации на тему Гайдна (тема на деле была Гайдном позаимствована для струнного квартета у другого композитора, но Брамс об этом не знал) и ставшие сразу и навсегда популярными Венгерские танцы. Он стал дирижером оркестра ведущего венского концертного общества, прививая ему профессиональные стандарты.

Международный успех его Первой симфонии до минор в 1876 году открыл долгий и продуктивный период сочинения крупных произведений: еще три симфонии, Второй концерт для фортепиано с оркестром си-бемоль мажор, а также концертные увертюры и меньшие по размеру вещи. Он встретился и подружился с Антонином Дворжаком и вдохновлял его на написание музыки. Среди более молодых его поклонников были Малер и Штраус. В 1878 году он отрастил бороду. В последние свои годы он близко и довольно неожиданно подружился с автором вальсов Иоганном Штраусом Вторым. Он наслаждался обществом молодой певицы Аличе Барби и, как и Верди, подумывал о том, чтобы перестать сочинять. Вместо этого две его дружбы, одна только начинавшаяся, другая же подходящая к концу, вдохновили его на написание ряда его последних сочинений: «Vier ernste Gesänge» («Четыре строгих напева») – как и его Реквием, переложение на музыку лютеранских библейских текстов, созданных под впечатлением от болезни и смерти в мае 1896 года полувековой его подруги Клары Шуман; и несколько пьес, в которых важное место занимает кларнет, вдохновленных игрой первого кларнетиста Майнингенского оркестра Рихарда Мюльфельда.

Брамс умер в апреле 1897 года в возрасте 63 лет. Последним сочинением, которое он написал и которое было найдено после его смерти, была хоральная прелюдия для органа на лютеранскую мелодию «O Welt, ich muss dich lassen» («О мир, я должен тебя оставить»).

Отцом и тенью симфонического мира Брамса является, разумеется, Бетховен. Подобно тому, как это происходит в Пятой Бетховена, Первая симфония Брамса движется от до минора к триумфальному до мажору. Масштабная мелодия последней части явным образом сходна с главной темой финала Девятой Бетховена, подобно вариациям, написанным спустя 50 лет (когда на это указали Брамсу, он ответил «Так ведь это каждый осел замечает»).

Арнольд Шенберг выделял ряд ключевых моментов в практике Брамса в своем эссе «Брамс прогрессивный», которое представляет собой лекцию, прочитанную в 1933 году и опубликованную в 1946 году. Согласно Шенбергу, Брамс был не менее смелым новатором в области гармонии, нежели Вагнер, и способен был создавать асимметричные ритмические и мелодические конструкции почти с моцартовской легкостью. В музыке Брамса, говорил Шенберг, соединяются «вдохновенный композиционный акт» и «высокосовершенная умственная гимнастика»: в последней части Четвертой симфонии используется та же самая фигура из нисходящих терций, которая открывает первую часть, то ли в силу совпадения, то ли замысла, то ли интуиции, то ли комбинации их. Те же ноты в той же тональности открывают третий из «Четырех строгих напевов» – «O Tod, wie bitter bist du!»: здесь Брамс вновь использует идею вступления, однако на этот раз в мажоре и обращая терцию в сексту: и смерть, и тема преображаются. Шенберг полагает, что эти примеры «внутренней организации… образцы, быть может, уникального художественного совершенства».

Стилистический раскол и полемика 1860 г.

В 1860 году Брамс ввязался в ожесточенную публичную дискуссию о музыкальном стиле, темы которой уже встречались в этой истории. Брамс в своем характерном сдержанном стиле давно уже выказывал юношеское раздражение манерой его старших товарищей, в особенности стилистический эволюцией Листа (который, как обычно, был с ним почеркнуто вежлив и во всем его поддерживал). В 1859 году Брамс сказал Иоахиму: «У меня руки чешутся дать бой и написать что-нибудь “антилистовское”» – и добавил: «Но кто я?.. Я не знаю, что писать».

Брамсу стоило бы позволить этим сомнениям взять верх над амбициями. Они с Иоахимом стали пытаться составить «декларацию», отражающую их взгляды. Предполагалось, что ее подпишет как можно больше видных деятелей музыкального мира. Однако идея писать в соавторстве манифест посредством переписки имела свои слабые стороны. Иоахим искал поддержки автора песен Роберта Франца, нетерпеливо сообщив ему: «Мы чувствовали, что выказывали слабость, если не трусость, столь долго отказываясь протестовать против тех, кто в своей тщете и высокомерии полагают, будто все то великое и священное, что было создано музыкальным талантом нашего народа до сегодняшнего дня, – всего лишь удобрения для гнилых, жалких семян, растущих из листоподобных фантазий». Франц осторожно возражал. В итоге напечатанная 6 мая 1860 года в Berliner Musik-Zeitung Echo декларация была подписана всего четырьмя людьми, из которых лишь Брамс и Иоахим обладали хоть каким-то весом в музыкальном мире. Это короткий текст, в котором порицается претензия того, что здесь называется Новой немецкой школой, на создание «так называемой Музыки Будущего». Декларация при этом не предлагает никакой позитивной программы. Хуже, однако, было то, что текст ее до публикации утек к сторонним людям и пародийная версия ее появилась в Neue Zeitschrift на два дня раньше: здесь утверждалось, что он написан «братской ассоциацией продвижения монотонной и утомительной музыки»; он был подписан «И. Пиликальщик» (Иоахим) и «Ганс Новопутный» (Брамс; прозвище ссылается на название статьи Шумана 1853 года). Бюлов, который симпатизировал обоим лагерям, описал реакцию (или, точнее, ее отсутствие) на всю эту историю в Берлине: «Декларация ганноверцев не произвела тут решительно никакой сенсации. У них в их злобе не хватило ума даже для того, чтобы написать это все хорошим стилем и выпустить в подобающее время». Брамс больше никогда не рисковал выступать публично. Однако в своих письмах он продолжил ворчать и жаловаться, назвав одну из листовских премьер 1869 года «новым надувательством Листа», а другую в 1871 году – «монументально скучной, глупой и бесчувственной».

Другой (совершенно иной) столп Новой немецкой школы, Рихард Вагнер, однако, вызывал у Брамса постоянное, хотя и с оговорками, восхищение. Он хранил часть рукописи «Тангейзера», которую приобрел (незаконно, судя по всему) при посредстве композитора Петера Корнелиуса. Брамс называл некоторые части «Валькирии» «особенно прекрасными»; у Зигфрида была «освежающая песня»; «Мейстерзингеры» «заставляют говорить»; «Полет валькирий» – «напряженное удовольствие». Он старался не выказывать слишком большого восторга в письмах одной из самых стойких антивагнерианок, Кларе Шуман: однако как минимум в его суждениях виден подлинно критический подход, которого не удостоился бедняга Лист. Вагнер, разумеется, отплатил Брамсу тем, что поместил его в особый круг ада, куда попадали все реакционные бумагомаратели-симфонисты. И потребовал назад свою рукопись. Они не были ни первой, ни последней парой композиторов, обменивающихся ударами: однако их артиллерия производила больше дыма, чем огня.

Брамсианцы: Франция и Англия

Музыкальный мир Брамса отображает своего рода осень романтизма, на старых ветвях которого расцветали листья искусного формализма и сдержанной страсти. В каком-то смысле его художественное и эмоциональное мировоззрение было обусловлено похвалой, которую он получил в 20 лет от Шумана как «свежая кровь, над чьей колыбелью несут караул грации и герои»; оно осталось с ним на протяжении всей его долгой верной дружбы с Кларой. Под его просторной сенью возникала пестрая группа композиторов, верных идеалам старины: Дворжак в Чехии и Америке; урожденные американцы, такие как Джон Ноулз Пейн в Бостоне; Камиль Сен-Санс во Франции; и английские видные и часто усатые рыцари, сэр Чарльз Вильерс Стэнфорд, сэр Эдуард Элгар и сэр Чарльз Хьюберт Хейстингс Пэрри.

Главным продолжателем дела Брамса во Франции был Сен-Санс, который (в весьма нефранцузском духе) писал концерты и симфонии, часто используя характерную двухчастную форму, а также листовские по духу симфонические поэмы (самой известной из которых является «Пляска смерти» 1874 года). Сен-Санс прожил достаточно долго для того, чтобы среди его поклонников оказались неоклассицисты вроде Пуленка, а среди недоброжелателей – шенберговские модернисты, в том числе и его ученик Эдгар Варез, который сказал ему: «Я не имею никакого желания превратиться в старый напудренный парик вроде вас!» (Сен-Санс также был первым видным композитором, написавшим киномузыку, – для фильма «Убийство герцога Гиза» в 1908 году). Он даже написал поэму, в которой обвинил себя в недостаточном декадентстве: «Моя муза не решается вкусить этих перезрелых плодов».

У Сезара Франка в XIX веке был свой путь. Ему, ученику Антона Рейха (друга Бетховена), пришлось лезть через парижские баррикады в 1848 году, чтобы попасть на собственную свадьбу. Он был прекрасным органистом и еще более прекрасным пианистом (его огромные руки, как и руки других виртуозов того века, побуждали его насыщать свои пьесы нечеловеческой широты интервалами без какого-либо внимания к способностям простых смертных), чрезвычайно уважаемым педагогом, вдумчивым и новаторским композитором и, по словам Луи Вьерна, «человеком исключительных скромности, простоты, почтения и прилежания». Его репутация покоится на небольшом, но разнообразном корпусе сочинений: скрипичная соната (которая могла послужить прототипом сонаты Вентейля у Пруста с ее выразительной petit phrase); религиозная песнь Panis angelicus 1872 года (в которой, как и в сонате, встречается его любимый певучий канон в ля мажоре); поздние, элегические три хорала для органа, написанные всего за несколько месяцев до его смерти в 1890 году; Симфонические вариации для фортепиано с оркестром (1885) и симфония ре минор 1889 года, в которой баховский контрапункт соединяется с вагнеровскими гармониями в рамках циклической формы, что в каком-то смысле помещает его в неудобную промежуточную позицию между традиционалистами и прогрессистами: символично, что его жена была в одном лагере, а ученики в другом.

Быть может, еще более необычное соединение гармонических новшеств с традиционной формой можно найти в сочинениях недолго прожившего и мало написавшего ученика Франка Эрнеста Шоссона, чья жизнь оборвалась в результате несчастного случая при поездке на велосипеде в возрасте 44 лет.

К северу от седого Ла-Манша ирландец Чарльз Вильерс Стэнфорд пропагандировал музыку Брамса и других на посту дирижера Кембриджского музыкального общества. В Кембридже почитали музыку многих ведущих европейских светил (Чайковский, Дворжак, Сен-Санс, Бойто и Брух побывали в Кембридже, Брамс и Григ получили приглашение, но не откликнулись), что было одним из важнейших факторов запоздалого усвоения Англией европейских тенденций. Стэнфорд в этом процессе играл видную роль не только как дирижер, но и как влиятельный и разносторонний педагог Королевской академии музыки, хотя многие из его учеников неизбежно взбунтовались против его брамсианского символа веры, так же как и он сам, будучи студентом в Лейпциге, взбунтовался против «выхолощенного» педагогического метода Карла Рейнеке, который «презирает Вагнера… и насмехается над Брамсом…». (Традиционная партийная принадлежность требовала от музыканта презирать одного или другого, но не обоих.)

Брамсианские симфонии Стэнфорда и его (в разные времена) друга Пэрри полностью затмила музыка человека, своеобразное место которого в музыкальной истории ученый Дональд Митчелл описывает следующим образом: «Это странный, но неопровержимый факт: временной лаг действительно существует, и в силу его английские композиторы часто запоздало приходят к новому для них языку, который повсеместно уже успел всем надоесть. Как еще иначе объяснить поразительные достижения Элгара? Романтическая симфоническая традиция расцвела в Англии позднее, чем где бы то ни было. Благодаря силе искупительного гения Элгара она, пусть и несвоевременно, получила новую жизнь».

Успех пришел к Элгару поздно. Крупные свои зрелые сочинения он написал в годы между появлением его вариаций «Энигма» 1899 года, когда ему уже было далеко за 40, и Концертом для виолончели с оркестром 1919 года, написанным после Великой войны и незадолго до смерти его жены Элис.

К этому вели долгие годы ученичества, во время которых он сделался известен за пределами его любимого, но провинциального Вустершира; отсутствие у него формального образования компенсировалось опытом работы дирижером оркестра местной психиатрической лечебницы и органистом в церкви, а также женитьбой на женщине восемью годами старше и заметно более высокого социального положения. Он был католиком в сердце протестантского общества, знаменосцем эдвардианского мировоззрения, слушавшим раскаты Великой войны из своего дома в сельском Сассексе и, как и многие другие, оказался социально и стилистически потерянным среди ее последствий.

С музыкальной точки зрения Элгар был, если пользоваться выражением Томаса Харди, «человеком, разорванным временем». Его зрелый вклад в великую европейскую традицию Шумана и Брамса имеет привычные формы фуги, сонаты, вариаций (естественно, в вариациях «Энигма»), брукнеровского парада тем в Концерте для скрипки с оркестром 1910 года и бетховенских повторов прежде звучавших мотивов в конце Концерта для виолончели с оркестром 1919 года, аккуратного использования лейтмотивов в трех величественных и сложных ораториях и штраусовских тепла и света в серии описательных оркестровых пьес, в которых изображаются сцены из лондонской и итальянской жизни и лес Фальстафа в Виндзоре Шекспира.

В его двух симфониях, написанных в 1907 и 1911 годах, ресурсы старомодных структурных принципов используются для того, чтобы по-новому взглянуть на тему и идею. В первой симфонии примечательным образом используется принцип возвращения главной темы («простой… благородной и возвышенной», по словам композитора); побочная тема звучит в неустойчивом ре миноре, словно вывих из диатонического ля-бемоль мажора начала. Дирижер Адриан Боулт утверждал, что это тональное разнообразие является результатом его пари с Элгаром о том, что тот не сможет написать сочинение, где одновременно звучат две тональности: в многоголосной песне «There is Sweet Music» он сделал именно это – четыре верхние партии имеют в ключе четыре бемоля, четыре нижние – один диез, в ее переменчивой текстуре исследуются точки соприкосновения двух тональностей (иногда в неустойчивом метре 5/4); заканчивается она тихой качкой между двумя трезвучиями, словно предвестие «Сна в летнюю ночь» Бриттена.

Во Второй симфонии можно услышать сложное взаимодействие между сонатной формой, рондо и фугой: его бетховенский по духу траурный марш начинается со слегка накренившейся семитактовой фразы, в рамках которой барабанная дробь и аккорды арфы тихо звучат на неверных долях. В Третьей симфонии (оставшейся неоконченной к моменту его смерти, однако дописанной несколько десятилетий спустя композитором Энтони Пейном) слышны любопытные намеки на новые звуковые миры. Даже международный хит Торжественный и церемониальный марш № 1 (1904) начинается с музыки, в которой тональный план ясен не сразу – если и вовсе не отсутствует поначалу, до гремящего марша в ре мажоре и медленного, неустанного и величественного развертывания мелодии «Land of Hope and Glory»: здесь Элгар вновь становится Элгаром. Он был, быть может, последним оркестровщиком старой школы: не новатор в духе Малера, Штрауса или Дебюсси, но очень хороший мастер на своем месте. В отличие от композиторов следующего поколения он не интересовался народными песнями, хотя утверждал, что медленная мелодия альта в сверкающей «Introduction and Allegro» для струнных была навеяна валлийской народной песней, которую он слышал в отдалении во время отдыха в Кардиганшире и передал если и не ее настоящие ноты, то манеру. Его музыка – уникальный и личный опыт, а его пышные мелодии скрывают под собой нечто темное и куда более опасное.

В 1923 году старый, овдовевший, знаменитый и одинокий сэр Эдвард Элгар отправился в загадочное путешествие по Южной Америке, где проплыл Амазонку на пароходе. Спустя 66 лет Джеймс Хэмилтон-Патерсон описал этот странный эпизод в своем романе «Геронтий». Название ссылается на «Сон Геронтия», поэму кардинала Джона Генри Ньюмана, которую Элгар положил на музыку в конце XIX столетия, соединив свои католические убеждения с вагнеровскими жестами, щедрой мелодичностью и брукнеровскими медными. «Геронтий» образовано от греческого «старик».

Бенджамин Бриттен говорил после исполнения в 1935 году Первой симфонии Элгара, что «только в империалистической Англии могут терпеть такие вещи». Гораздо более остроумно в 1837 году Бриттен назвал Элгара «членом правления» британской музыки, тогда как Ральф Воан-Уильямс был «разумеется, главой», Уильям Уолтон – «главным префектом», а сам он «многообещающим новым малым».

Среди всех четырех «губернатор» и «новый малый» определили облик английской музыки первых двух третей XX века.

Проблема Брукнера

Жизнь Антона Брукнера не была похожа на жизнь любого другого крупного композитора.

После репетиции его Симфонии № 4 ми-бемоль мажор Брукнер, как утверждается, дал дирижеру Гансу Рихтеру чаевые и предложил ему выпить на них кружку пива.

Другой дирижер, Ганс фон Бюлов, называл Брукнера «полугением, полуглупцом». Он был амбициозным музыкантом, но скромным человеком, зарабатывал на жизнь, будучи органистом в величественном, но провинциальном монастыре Святого Флориана в Верхней Австрии, а позже концертным исполнителем. Он поздно обратился к форме, которая сделала его знаменитым, симфонии, сначала, в 1860-е годы, написав три большие мессы, ключевые для его музыкальной эволюции. Он учился, а позже учил в Вене. Он был последовательным в своих художественных начинаниях, вере, убеждениях, личных привычках и скромности, даже приниженности, бывшей результатом его происхождения: он был старшим из одиннадцати детей в семье бедного сельского школьного учителя. Он никогда не считал себя равным композиторам, которых он боготворил, даже когда, в конце жизни, заслужил признание и восхищение более молодых современников, таких как Густав Малер.

Искусство Брукнера – уникальная амальгама его католических убеждений и немецкого симфонического наследия, в особенности музыки Бетховена, чьи поздние струнные квартеты поразительно сходны по методу с сочинениями позднего Брукнера.

Брамс и его товарищ, Эдуард Ганслик, критиковали Брукнера за отсутствие у него формального образования. Восприятие его музыки во многом противоречиво в силу политических воззрений его поздних издателей: первый, Роберт Хаас, многое сделал для популярности Брукнера среди нацистов, в том числе и лично Гитлера (хотя репутация Брукнера от этого не сильно пострадала, так как, в отличие от Вагнера и Рихарда Штрауса, хорошо известное его простое и религиозное мировоззрение не позволяло связать его личность с тем контекстом, в который попала его музыка). В 1945 году Хааса сменил более ученый, но куда менее творческий Леопольд Новак. Непростой процесс издания полного и авторитетного собрания сочинений Брукнера продолжается до сих пор.

Его восемь завершенных симфоний (и неоконченная Девятая) – своего рода вариации одна другой, части непрерывного процесса, подобно гряде холмов, а не горным вершинам. Структурно они сходны: четыре части, первая – в модифицированной сонатной форме с тремя тематическими группами (соответственно, медленной, песеннообразной и контрапунктической и ритмичной); пышно оркестрованное адажио в форме своего рода рондо; яростное скерцо с коротким трио в виде лендлера (средние части могут меняться местами); и еще одна модифицированная сонатная структура в последней части, завершающаяся репризой ранней музыки и величественным гимноподобным финалом.

Фразу «проблема Брукнера» ввел в оборот музыковед Дерик Кук в 1975 году:

Проблема текста, порождаемая разнообразием версий симфоний Брукнера, – одна из самых мучительных во всем музыковедении, и ответственность за нее несет сам Брукнер. Обладай он обычной уверенностью в себе, свойственной великим композиторам, он бы создал, подобно Бетховену или Дворжаку, единую авторскую партитуру каждой из своих девяти симфоний… Но этого не случилось.

С момента премьеры его Второй симфонии в 1873 году друзья стали давать ему советы о том, как улучшить его музыку; смиренный Брукнер все их принимал; «и началось это плачевное мероприятие по пересмотру композитором своих симфоний под влиянием желавших ему добра коллег, которые хотели сделать их более доступными для публики». Некоторые даже сами вносили правки, «после чего у Брукнера развилось маниакальное стремление пересматривать их», хотя он и «молчаливо протестовал» против того, чтобы самые немыслимые изменения попадали в печать, и тщательно сохранял свои рукописи «на будущее». Кук подводит итог: «в 1903 году [через семь лет после смерти Брукнера] существовало не менее 25 разных партитур девяти симфоний; более того, опубликованные версии совершенно не соответствуют замыслу Брукнера». Эссе Кука называется «Проблема Брукнера в упрощенном виде». Увы, результат этого более всего далек от простоты.

Издатели и дирижеры с самого начала были вынуждены принимать решения о том, какая из версий более всего отражает первые или лучшие замыслы Брукнера, какая из ревизий удачнее, какая аутентичнее и когда. Как правило, на эти вопросы нет одного убедительного ответа.

Тем не менее после всех принятых решений мы имеем дело с совершенно уникальным симфоническим голосом. Седьмая и Восьмая симфонии начинаются экспрессивными хроматическими мелодиями в сопровождении тихо трепещущих струнных, сменяясь затем похожими на песенные темами с вагнерианскими гармониями; в третьей теме присутствуют любимые Брукнером октавные удвоения. В обоих сочинениях мелодии предстают в обращении и в разного рода контрапунктических сочетаниях – результат его долгой работы органистом и хорошего знания музыки Баха. Медленные части насыщенны и выразительны: вторая часть Седьмой была написана под впечатлением от новости о смерти Рихарда Вагнера в феврале 1883 года, и здесь впервые в симфонии звучат вагнеровские тубы. Очертания этой темы появляются во второй теме второй части Восьмой симфонии 1887 года, в третьей части которой встречаются характерно брукнеровские смены двудольных и триольных ритмических групп, производящие странный неуютный эффект. Финалы суммируют темы и настроение симфоний в величественном резюме. Тень Бетховена, в особенности его бессмертной Девятой, различима в тремолирующих вступлениях и мускулистых октавных темах. Это продолжительные опусы: более короткие средние части открывают двери в чудесный мир звуков Брукнера и демонстрируют его уникальную способность выжимать из материала выразительные мелодии и размашистую ритмическую мощь.

Говорят, что Рихтер не стал тратить талер, данный ему Брукнером, на пиво, а носил его на цепочке для часов как талисман.

Симфония, национализм и народная песня: Дворжак

К тому времени, когда Антонин Дворжак вернулся в Европу из Америки в 1895 году, он был настолько знаменит, что ему не было нужды сообщать о своем прибытии.

Чешский регион Богемии, где он родился в 1841 году, в то время находился под властью Австрийской империи. Дворжак любил свою родину и обладал глубокими религиозными убеждениями, чему способствовала также его работа церковным органистом; поддержку ему оказывал его старший соотечественник, Бедржих Сметана. Почти нищий молодой человек, желавший стать композитором, он зарабатывал на жизнь, обучая игре на альте и играя на нем, однажды даже под руководством Рихарда Вагнера. Как и Моцарт, он влюбился в певицу, которая его отвергла, и женился на ее сестре.

На третьем десятке лет он обрел успех и посетил, помимо прочего, Англию и Россию. Брамс и критик Эдуард Ганслик оказывали ему поддержку. Однако самое важное приглашение он получил в 1992 году. Жаннетта Тербер была богатым американским филантропом. Ее новая Национальная консерватория музыки в Нью-Йорке принимала не только белых, но и черных студентов, а также женщин. В 1892 году Дворжак стал ее директором с впечатляющей зарплатой в 15 000 долларов в год. Его обязанности были весьма необременительными, а потому он начал изучать и открывать для себя американскую музыку так же, как он когда-то открыл для себя музыку родной Чехии. В этом ему помогал друг, знаменитый баритон Гарри Берли, потомок рабов и известный исполнитель афроамериканских спиричуэлов; также он посещал чешские общины Среднего Запада.

Когда в 1895 году он вернулся домой, ему устроили публичные почести. В 1897 году он был на похоронах всегда поддерживавшего его Брамса. В том же году его дочь Отилия вышла замуж за композитора и скрипача Йозефа Сука, который наследовал ему в деле пропаганды чешской музыки.

Дворжак умер в 1904 году. Статуи его установлены в Нью-Йорке и Праге – подобающая почесть единственному, быть может, композитору, который создал не одну, а две национальные музыкальные школы.

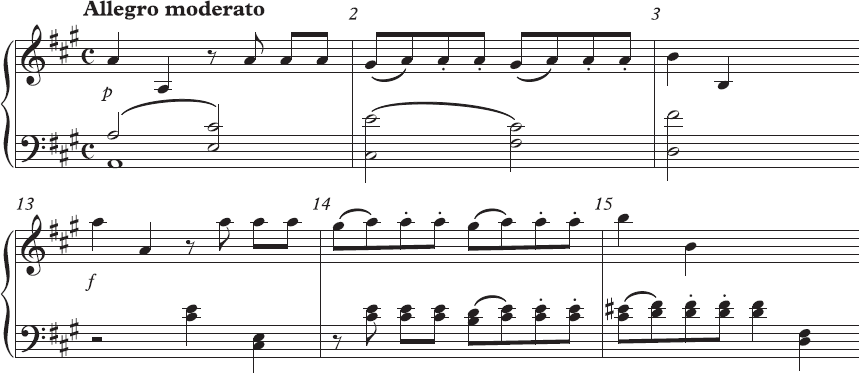

В своей симфонической музыке Дворжак соединил влияние своего друга Брамса с народными песнями, часто размывая границы между подлинными народными мелодиями, собранными и записанными им в лесах и на полях, и оригинальным материалом, обладающим их характером.

В Шестой симфонии Дворжака 1880 года эти две составляющее его творчества хорошо заметны: в первой части слышны отголоски Второй симфонии Брамса – как в тональном плане, так и в очертаниях мелодий и в настроении; однако третья часть – крайне эксцентричный фуриант, чешский танец.

Во множестве его сочинений нашла отражение верность музыкальному наследию его родины. В некоторых народный элемент хорошо заметен, либо в мелодии, как в «Славянских танцах» 1878 и 1886 годов, или же в силу адаптации народных баллад в повествовательные музыкальные формы, как в случае его симфонических поэм и нескольких опер. Чаще оно скрыто – в подражаниях народному стилю, таких как его Юморески 1884 года и «Песни, которым научила меня мать» 1880 года, или в таких сочинениях, как мастерский Американский струнный квартет № 12 фа мажор, написанный в 1893 году в чешской общине в Спилвилле, Айова, в котором слышно пение американских птиц и обладающие народным характером мелодии.

Как и в случае обожаемого им Шуберта, лучшие и наиболее известные симфонии Дворжака – Восьмая и Девятая. Восьмая, написанная в 1889 году, – солнечное и несложное сочинение, музыка которого движется от соль минора к мажору при посредстве чрезвычайно лирических мелодий: циклические и мотивные элементы используются здесь прямолинейно и просто; третья ее часть – обладающее народным характером трио в соль мажоре в вальсоподобной третьей части в соль миноре, в котором встречается характерное для него использование аккорда субмедианты, а также пыхтящие фигуры струнного аккомпанемента, которые моментально указывают на его музыкальный почерк (финал Американского квартета также содержит их).

Девятую симфонию Дворжака, «Из Нового Света», написанную в 1893 году, когда он был директором Национальной консерватории Америки, можно рассматривать как один из основополагающих документов американского музыкального вернакуляра. Здесь встречаются пентатонные мелодии, которые также можно услышать в Американском квартете; чистое, мелодичное письмо; похожая на гимн медленная часть; освежающая мелодия флейты, сопровождаемая галопирующим аккомпанементом струнных в середине третьей части; характерная басовая фигура в самом конце – все это позже отзовется в американской музыке, как если бы все ее композиторы черпали из одного источника.

Национальные течения в прочих странах

Старший товарищ и патрон Дворжака Бедржих Сметана был на баррикадах на Карловом мосту в 1848 году: в его сочинении 1873 года «Моя родина» чешская история и чешский характер отражены в щедром мелодизме. Оно посвящено Праге.

Сметана провел некоторое время в Скандинавии: музыкальным националистом совершенно иного наследия был норвежец Эдвард Григ. Его предки были шотландцами (его фамилия изначально писалась Greig) и благодаря его обаятельным и своеобразным сочинениям, таким как множество его коротких фортепианных пьес, народные норвежские песни обрели международную известность. Множество других его сочинений обладает народным характером, хотя и не содержит подлинных мелодий народных песен, как, например, его сюита «Из времен Хольберга» для струнных 1884 года и его музыка к драме Ибсена «Пер Гюнт», впервые исполненная в 1876 году. В вопросах приверженности традиционным симфоническим и сонатным формам Григ заметно отличается от Сметаны: его знаменитый Концерт для фортепиано с оркестром ля минор 1868 года прилежно создан на основе мотивов, которые легко опознал бы Шуман, а соната для фортепиано ми минор, написанная в 1865 году, когда ему было всего 22 года, следует трехчастной модели «соната-ария-рондо», от который едва ли покраснел бы Черни половиной столетия назад.

Симфония в России: Могучая кучка

Теперь для нашего обзора национализма в симфонической традиции нам следует переместиться на север, в Россию. Империалистическая Россия была давним, хотя и отдаленным, участником европейской музыкальной сцены. Друг детства И. С. Баха Георг Эрдманн переехал в Данциг, в то время бывший частью Российской империи: Бах и сам интересовался наличием работы там. До Санкт-Петербурга, столицы империи с 1713 по 1917 год, было легче добраться, чем до Москвы: Доменико Чимароза, Висенте Мартин-и-Солер, Джон Филд и Франсуа Адриен Буальдье были одними из многих западных музыкантов, искавших милости при дворе. Роберт и Клара Шуман приезжали в Москву в 1844 году, где познакомились с Михаилом Глинкой; Берлиоз выступал в Санкт-Петербурге в конце 1860-х годов. В свою очередь, русский пианист-виртуоз и композитор Антон Рубинштейн был известен в европейских музыкальных кругах как странствующий вундеркинд. В России он и его брат, пианист Николай, основали Русское музыкальное общество и консерватории, соответственно, в Санкт-Петербурге и Москве. Это был важный шаг – одна светская дама, по слухам, заметила: «Что! Музыка на русском? Оригинальная идея», а Антон Рубинштейн отметил в своей автобиографии:

Было невероятным, что теорию музыки у нас впервые собираются учить на русском языке в Консерватории. До этого если кто-то намеревался учиться ей, то был вынужден получать уроки от иностранца или же отправляться в Германию.

Благодаря этим инициативам музыкальные стандарты и представления об основных европейских музыкальных школах поднялись на новую высоту. Кроме того, они придали русской музыке налет академизма, не всегда отвечавший инстинктам русских композиторов, что сказалось на их отношении к симфоническим и другим концертным сочинениям.

Главной фигурой музыкального мира России первой половины XIX столетия был Михаил Глинка, чьи насыщенные народными мотивами, традиционные по форме сочинения получили широкое признание и стали образцами для следующих поколений. В середине столетия вокруг Милия Балакирева собралась небольшая группа композиторов. В 1867 году она была названа критиком Стасовым «Могучей кучкой» – в других странах ее чаще знают как «Пятерку»: Балакирев, Цезарь Кюи, Модест Мусоргский, Александр Бородин и Николай Римский-Корсаков.

Балакирев был, по крайней мере поначалу, единственным в группе профессиональным музыкантом. Он был сложным человеком, и его музыка была отмечена рядом временами довольно противоречивых новшеств; он постоянно ссорился с патронами, подчиненными и диктаторами театров; его плодотворная дружба с Чайковским началась после того, как последний выступил в его защиту после весьма враждебной рецензии. В пожилом возрасте он был одержим навязчивыми идеями и удалился от музыкальной жизни: он стал вегетарианцем, сделался исключительно религиозен, был антисемитом и защитником животных; Римский-Корсаков охарактеризовал его следующим образом: «Эта смесь христианского смирения, злословия, любви к животным, мизантропии, художественных интересов и тривиальности, достойная старой приютской девы». Стравинский «жалел Балакирева, так как он страдал от приступов жестокой депрессии». В музыкальном плане Балакирев продолжил вслед за Глинкой поиски особого русского подхода к западным симфоническим идеям: в его увертюре на тему русских песен исследуются ритмические и гармонические нерегулярности; в Симфонии № 1 до мажор 1868 года наслаиваются последовательности экспозиции и разработки, что ближе к музыке его симфонического последователя Сибелиуса, чем его кумира Брамса; «Тамара» (1882) – это симфоническая поэма с ориентальным колоритом в извилистой мелодии и странно медленно разворачивающейся гармонии.

Отчасти проблемой Балакирева было то, что он немыслимо медленно работал: на то, чтобы закончить симфонию, ему понадобилось 30 лет; за это время его новаторские идеи начинали звучать в пьесах его более молодых современников, попавших под его влияние, а потому впечатление от них, когда они наконец появлялись в его опусах, было менее сильным. Его самое знаменитое сочинение, «Исламей: Восточная фантазия», – исключение: она была написана за месяц после посещения Кавказа в 1869 году, и в ней, по его утверждению, нашла выражение «величественная красота тамошней роскошной природы», отразившаяся в мелодиях, сыгранных ему «одним князем» на инструменте, «похожем отчасти на скрипку», и в других, «которые сообщил мне в Москве армянский актер». Эта пьеса долгое время считалась сложнейшей во всей пианистической литературе, и ее исполняли такие львы клавиатуры, как Ференц Лист и Николай Рубинштейн, сыгравший ее премьеру.

Цезарь Кюи был по преимуществу оперным композитором, а также выдающимся военным инженером. Сегодня у него изо всей Пятерки, по-видимому, наименее выдающаяся репутация. Помимо этого, вкладом его в русскую музыку являются его статьи (часто опубликованные под легко узнаваемым псевдонимом ***), которые способствовали кодификации представлений о стиле и идее, что сделало его своего рода полуофициальным выразителем взглядов и стремлений группы (или же ее козлом отпущения).

Модест Мусоргский был неограненным алмазом. Балакирев сказал, что он был «почти идиот»; Римского-Корсакова раздражали его «бессвязные гармонии… и дрянные партитуры»; Чайковский называл его «безнадежным»; Стравинский рассматривал его как «бесспорно, гениального музыканта, но вечно путавшегося в своих идеях». Анатолий Лядов, который был одним из ранних участников кружка Балакирева, относился к нему лучше, отмечая: «Нерегулярности Мусоргского легко поправить. Единственная проблема в том, что, когда это сделано, эффект и оригинальность его музыки пропадают, и его музыкальная индивидуальность исчезает». Мусоргский также был алкоголиком в совершенно русском безнадежном духе: знаменитый его портрет, написанный за несколько дней до его смерти в 1881 году, показывает его растрепанность и рассеянность: он похож на Фальстафа с пустым взглядом, созданного воображением Достоевского. Многие его сочинения для концертного исполнения отделывал его друг Римский-Корсаков, который написал оркестровку «Ночи на Лысой горе», созданной Мусоргским за одну ночь в июне 1867 года, а также фортепианной сюиты «Картинки с выставки» 1874 года.

В отличие от него требовательный Александр Бородин был физиком, химиком и пионером женского медицинского образования – в его честь даже названа химическая реакция. Его последовательное увлечение абстрактными музыкальными формами, такими как симфонии и камерные пьесы, заметно отличает его от остальных участников Могучей кучки: его Вторая симфония, премьера которой состоялась в 1877 году, – весьма аккуратная работа (можно ли расслышать разум ученого в ее формальной логике и ясности?), в котором отголоски его и его товарищей увлечения национальным музыкальным наследием соединяются в своего рода монтажную структуру: она открывается выразительной темой, которая выложена на золотом мозаичном фоне на его могильном камне. Его мастерство, творческий, однако уважительный подход к традиционным формам, таким как фуга и соната, и яркая народная мелодичность (в чем он отчасти похож на Дворжака) хорошо видны в его Струнном квартете № 2 ре мажор, в обаятельной третьей части которого, Notturno, звучит одна из самых знаменитых мелодий столетия.

Наконец, пятый – Николай Римский-Корсаков, один из величайших оркестровых волшебников. В его музыкальном мировоззрении соединяются два противоположных аспекта: во-первых, контрапунктист-традиционалист и почтенный преподаватель консерватории, которого Бородин охарактеризовал как «немецкого герра Профессора, который надевает очки и собирается писать Eine grosse Symphonie in C». Во-вторых, более прогрессивный сочинитель множества ориентальных мелодий (в особенности в его чувственной симфонической сюите «Шехерезада» 1888 года). Подобно Кюи, Римский-Корсаков был военным, сначала морским офицером, а затем инспектором военных хоров. В его трогательной книге «Летопись моей музыкальной жизни», впервые опубликованной в 1909 году, описываются увлекательные дебаты внутри кружка о стиле, технике и старых и новых композиторах, а также рассказывается о том, как они читали друг у друга ноты за фортепиано, и о визитах к Бородину, который постоянно отбегал в лабораторию, чтобы убедиться, что ничего не горит, оглашая по дороге воздух «невероятными секвенциями из последовательностей нон или септим». Римский-Корсаков хвалил талант мадам Бородиной; его вдова, Надежда, которая отредактировала «Летопись», была весьма выдающимся музыкантом, на момент их свадьбы куда лучше образованная музыкально, чем ее муж. Однако, как Наннерль Моцарт, Фанни Мендельсон и Альма Малер (но не Клара Шуман), она перестала сочинять, выйдя замуж.

Имя Николай Римский-Корсаков звучит как фейерверк: так же звучал и оркестр под его мастерским управлением. Его музыкальное наследие взорвется звуками в музыке его ученика, который считал его вторым отцом и плакал на его могиле: Игоря Стравинского.

Участники знаменитой Пятерки родились в пределах чуть более чем десяти лет, между 1833 и 1844 годами. Все они похоронены на Тихвинском кладбище в Санкт-Петербурге. Это может представить группу более гомогенной, чем она была: как это всегда случается с так называемыми «школами», индивидуальность и различия их участников столь же красноречивы, как и сходства, что находит отражение в их статьях и дебатах. Это были крупные личности.

Симфония в России: Чайковский

Музыка Петра Ильича Чайковского существовала вне орбиты Могучей кучки и одновременно с ней в силу целого ряда причин: социальных, музыкальных, географических и профессиональных. Отношения с Пятеркой характеризовались взаимным уважением: Балакирев побудил его на написание двух пьес, в которых демонстрируется иной подход к симфонической традиции и которые ему посвящены, увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта» 1880 года и большой симфонии «Манфред» 1885 года; Римский-Корсаков и Чайковский тепло переписывались до приезда последнего в Санкт-Петербург в 1887 году, посещали концерты и пропагандировали сочинения друг друга. Однако отношения эти были непростыми: брат Чайковского Модест проницательно описывал Пятерку и Чайковского как «две соседние дружественные державы», которые, «зорко следя друг за другом, жили и развивались самостоятельною жизнью, изредка пикируясь, но никогда не ссорясь, изредка обмениваясь выражением обоюдной симпатии и почтения, но никогда не соглашаясь на заключение формального, полного союза…» Стравинский пошел дальше: «Чайковский показал себя… не националистом и народником, как композиторы Пятерки».

В конечном итоге Чайковский был более талантливым композитором, чем любой из Пятерки, – лучший и самый популярный автор оркестровой музыки XIX столетия за пределами Германии.

Отчасти это было обусловлено тем, что Чайковский внес вклад в развитие в инструментальной музыке идей как Брамса, так и Листа: подобно Элгару и Сибелиусу позже, он писал симфонии и концерты в традиционных формах, но также и симфонические поэмы и описательные пьесы.

«Ромео и Джульетта» – блестящее воплощение страсти, трагедии и жестокости шекспировских враждующих домов, совершенно оригинальное по форме. «Буря» 1873 года – жутковатая волшебная пьеса, начало которой похоже на минимализм Западного побережья 1980-х годов. В увертюре «1812 год» куда больше нюансов и мастерства, чем может показаться за пушечным дымом: ни один другой композитор (включая Бетховена) не смог столь убедительно связать национальные гимны и строевые песни в величественное патриотическое целое.

Поздние его симфонии – одни из самых личных высказываний в романтической музыке. Все, кроме одной, симфонии Чайковского в миноре: все следуют устоявшейся практике оканчиваться на мажорной тонике, кроме последней, которая затихает в главной тональности си минор. Четвертую, Пятую и Шестую симфонии (над которыми он работал на протяжении 15 лет с 1877 года, в которые также была написана симфония «Манфред» без номера) можно воспринимать как развитие лаконичного комментария в письме к своей подруге и покровительнице Надежде фон Мекк, написанном во время работы над Четвертой: «Вы спрашиваете, держусь ли я установленных форм. И да и нет». Далее он сообщает, что в своем сочинении пересмотрел сонатную форму и другие аспекты симфонической практики – однако едва ли намекает на смелость вступительного мотива (часто именуемого «темой рока»), постоянно прерывающего музыкальный аргумент как в продолжительной первой части с несколькими темами, так и в конце симфонии, что способствовало озадаченному, прохладному и даже иногда прямо враждебному приему ее публикой. Пятая открывается мрачным ропотом в нижнем регистре, вновь своего рода эпиграфом; Шестая (Патетическая) опять начинается тихо и в нижнем регистре; затем в ней расцветает одна из самых чудесных мелодий Чайковского, которую он повторяет почти одержимо поверх вариаций аккомпанемента, в конце вновь соскальзывая в бездну, как в Пятой.

В них встречаются своего рода вальсы – вторая тема Четвертой в синкопированном метре 9/8, под который легко оступиться; во второй части Пятой он идет дальше, создавая восхитительное ощущение вальса в метре 5/4. Четвертая симфония завершается почти маниакальным триумфом, Пятая – заслуженным (хотя и не до конца убедительным) возвращением мажорной вступительной темы (быть может, еще одним мотивом «рока»). Финал Шестой симфонии примечателен: третья часть, с ее восхитительной маршеобразной энергичной побочной темой, звучит как окончание симфонии; затем, когда публика уже собралась аплодировать, струнные принимаются причитать и возникает странная мелодия, оспаривающая даже само представление о мелодии. Вторая тема в ре мажоре – один из тех моментов, которые, быть может, помимо Чайковского удались бы только Верди, где нечто сверхвыразительное создается всего лишь из нисходящей гаммы. Более быстрая часть не контрастирует с устоявшимся настроением, как это принято в сонатной форме, она разбивает его на части; постепенно нисходящая гамма растворяется в поразительном звучании низких струнных. Ничего подобного больше в мире нет.

Здесь есть масса материала для тех, кто бы хотел слышать отголоски жизни в музыке. Дошедшие до нас письма Петра Ильича Чайковского, подобно моцартовским, содержат то, что долгое время считалось слишком неприличным для того, чтобы знакомить с ними широкую публику. Его письма и другие документы с упоминанием сексуальной жизни композитора были изданы совсем недавно.

Его эмоциональную жизнь, помимо прочего, определили смерть матери, когда Чайковскому было 14 лет (хотя нескорые источники рисуют ее женщиной холодной и нечуткой), и привязанность к братьям и сестре. Его брат Модест всегда поддерживал его и был его либреттистом. Семеро детей сестры Александры были источником семейного тепла в годы славы и международных гастролей.

В 1877 году в возрасте 37 лет он женился на Антонине Милюковой, бывшей студентке консерватории. Брак обернулся катастрофой, продлившись всего два с половиной месяца и став причиной серьезного кризиса. Примерно в то же время композитор получил эмоциональную и финансовую поддержку от богатой вдовы Надежды фон Мекк, заочная дружба с которой длилась 13 лет, хотя они договорились никогда не встречаться. Конец этой дружбы причинил ему горе.

В 1893 году Чайковский посвятил свою Шестую симфонию, Патетическую, племяннику, сыну Александры Владимиру Давыдову, известному как «Боб». Боб был гомосексуалом. Они с дядей были довольно близки. Спустя девять дней после премьеры симфонии Чайковский умер, по-видимому от холеры, которой он заразился, выпив стакан сырой воды.

Он похоронен в Санкт-Петербурге рядом со множеством ведущих русских композиторов, хотя в профессиональном и личном плане он остался в стороне от традиции, которую они представляют, посторонним ей человеком.

Однако в конечном итоге эта музыка говорит сама за себя: блестяще мелодичная, поразительно ритмичная, невероятно оркестрованная и необычно составленная. История жизни Чайковского – сложная история, принесшая богатые плоды.

В 1890-е годы Антон Рубинштейн утверждал, что смерть Шумана почти четырьмя десятками лет ранее знаменовала конец музыки. С его точки зрения, музыка после Шумана делала акцент на «преувеличенных красках в ущерб рисунку; технике в ущерб мысли; раме в ущерб картине». Рубинштейн полагал, что романтическая симфония испустила последний вздох.

Рубинштейн ошибался.

Назад: 12 1812: увертюра

Дальше: 14 Слоны, арии и боги в сумерках: опера