Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: Стили, типы и периоды

Дальше: 9 «Бах наш отец, а мы все его дети»: эпоха просвещения и рождение эры классицизма[471]

Форма и техника

Перемены формы и техники стали как причиной, так и следствием стилистических перемен. Исчезновение basso continuo привело к равноправию мелодических линий с гармоническими текстурами (как это парадоксальным образом было во времена Ренессанса до появления генерал-баса), что помимо прочего сформировало тот диалог инструментов, который называется струнным квартетом. Мелодия все чаще определялась своим гармоническим направлением, нежели возможностями контрапунктной разработки, что обусловило превалирование гомофонического письма в сочинениях таких симфонистов, как Карл Стамиц и Кристиан Каннабих, чья деятельность была тесно связана с замечательным оркестром в Мангейме на юго-западе Германии во второй половине столетия. Музыка этого времени довольно хаотична, в ней весьма произвольно применяются эффекты, подобные знаменитому мангеймскому оркестровому крещендо, быстрому движению вверх, известному как «мангеймская ракета», внезапным паузам или же переменам динамики и определенному внутреннему трению между фразами разной длины и гармоническим движением. Композиторы мангеймской школы, по чести говоря, были недостаточно талантливы, чтобы синтезировать все эти элементы в новый стиль: не были на это способны, хотя и по другим причинам, три сына Баха: В. Ф., К. Ф. Э. и И. К. Ранние сочинения Гайдна и Моцарта также не застрахованы от неудач переходного времени, что, однако, лишний раз подчеркивает масштаб и связность их более поздних сочинений наряду с ранними сочинениями Бетховена. По словам Чарльза Розена, «начиная с 1780 года нам остается только устроиться поудобнее и наблюдать, как два друга и их ученик включают практически всю музыку, от багатели до мессы, в свою орбиту».

Классический стиль нуждался в новом словаре фраз, тональностей и форм. Такого рода кодификация произошла в рамках симфонического принципа и сонатной формы. Разумеется, идеи, воплощенные в этих формах, были весьма подвижны: основа классического стиля – это чувство равновесия, контраста и симметрии, а не свод правил.

Тональная система развилась к этому времени достаточно, чтобы позволить композиторам использовать в своих сочинениях гравитационную силу иерархии аккордов, построенных на разных ступенях мажора и минора. Структурный императив установления тонального центра хорошо иллюстрирует вездесущесть в музыке того времени арпеджированных аккордов, совершенно отсутствующих в музыке прежнего времени и известных как «альбертиевы басы» в честь в остальном заурядного композитора, который их использовал (хотя и не изобретал).

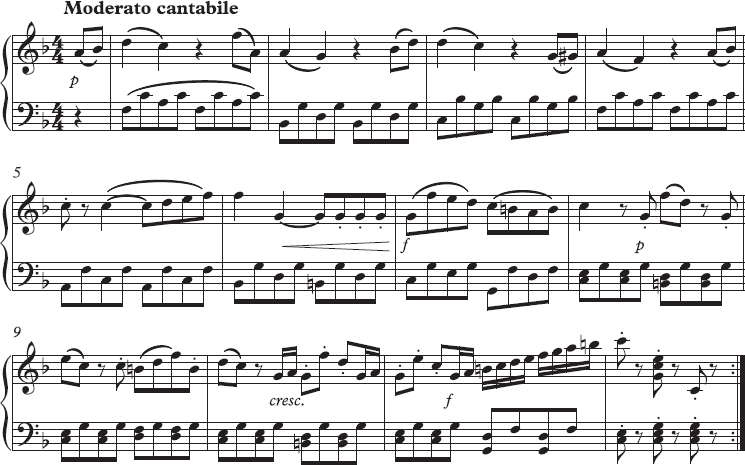

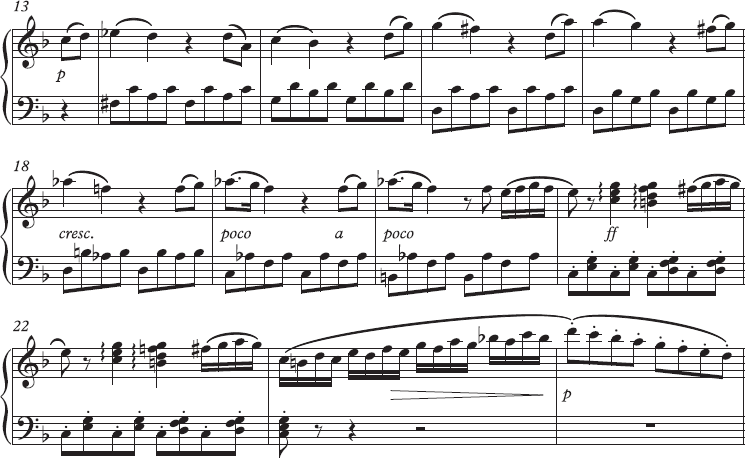

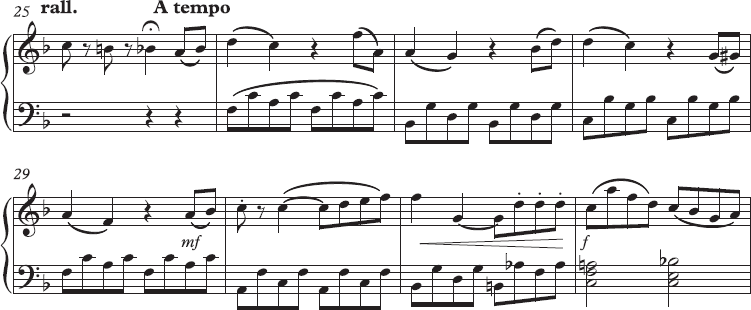

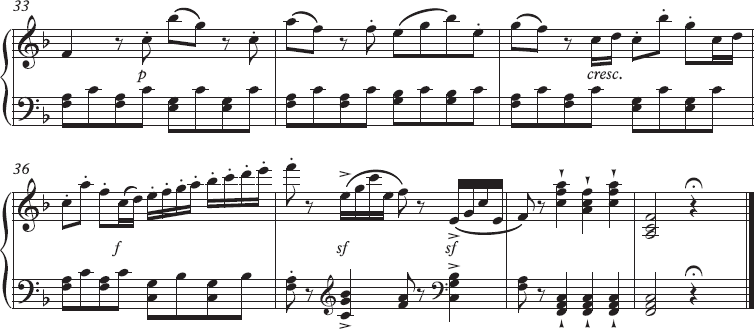

Первая часть сонатины фа мажор, Op. 168 № 1 Антона Диабелли (опубликованной в Вене в 1839 году). Эту небольшую пьесу часто называют сонатной формой в миниатюре. В тактах 1–5 излагается главная тема в тонике фа мажор. Затем происходит модуляция в доминанту, до мажор, где в восьмом такте появляется новая идея, или же побочная тема. В тринадцатом такте начинается обсуждение, или развитие этих идей в новых тональностях, ведущее к возвращению, или репризе главной темы в тонике (такт 26), а затем видоизмененному связующему пассажу, который ведет к возвращению побочной темы, на этот раз в тонике (такт 35). Краткий финальный пассаж, или кода, подтверждает основную тональность (такты 37–39)

Слово «соната», как и слово «классический», на разных уровнях обладает разными значениями. В качестве дескриптора сонатной формы она описывает принцип, в рамках которого происходит установление контрастирующих областей как эмоциональных, так и тональных, а также своего рода обсуждение или развитие контрастов и, наконец, финальное возвращение настроения и тональности начала произведения. Все попытки установить твердые правила создания главной и побочной тем, развития, репризы и коды неизбежно становятся жертвой первого же из бесчисленного количества исключений из правила. Проще всего в данном случае применить метод, который эволюционные биологи называют «обратной разработкой» – то есть спрашивать не «что?», а «почему?».

Сонатная форма – результат баланса множества элементов. Один из них – это фразировка. Короткая фраза на два такта, движущаяся в определенном направлении, может в следующих двух тактах получить «ответ», который вернется в прежнюю точку, завершая фразу в четыре такта. Или не вернется – композитор может создать ожидание, а затем обмануть его. Другой – тональность: музыка устанавливает основную тональность, уходит от нее и формирует ожидание возвращения в каденции к главной тональности; темы и фразировка обусловливают такое возвращение. Третий – тема: две из них создают очевидную возможность контраста, однако в сонате может быть и одна тема, рассматриваемая под разными углами, или же больше двух, или же одна или больше, созданные несколькими комплементарными единицами. Главная тема может быть громкой и непокорной, побочная – мелодичной и грациозной. Или же нет. Еще один фактор – это реализация потенциала различных музыкальных элементов, известная как разработка. Композитор и флейтист Иоганн Иоахим Кванц описывал часть этой формы: «Лучшие идеи… необходимо расчленить и перемешать… необходимо всегда сохранять баланс света и тени…» Композиторы часто производят такого рода манипуляции в связующих темы пассажах и в кодах, завершающих первый и второй параграфы части, равно как (и даже куда более активно) в разработке в середине части (которая может начинаться с представления одной из тем в новой тональности). Наконец, следует упомянуть (оставив многое за скобками) контрапункт. Классическая эпоха забыла Баха и Генделя только лишь затем, чтобы вновь открыть их. Влияние этого открытия хорошо слышно в музыке Гайдна и Моцарта начиная с 1780-х годов.

Соната – это сюита принципов, используемых в той или иной степени сознательно для того, чтобы создать элемент единства, ценимый в западной культуре со времен Аристотеля. Что особенно важно, в музыке, которая уникальна тем, что существует во времени, а не в пространстве, такого рода единство может предполагаться даже до того, как оно реально возникнет: как замечательно выразился Розен, «удержанная симметрия».

Симфонический принцип расширяет идею изложения музыкальной мысли и манипуляции ею во времени, так что один и тот же мотив к концу части звучит отлично от начала. Такой подход противоречит барочному принципу ритурнели, где тесно сопоставленные темы разбираются и вновь собираются на протяжении части, оставаясь при этом принципиально одними и теми же.

Симфония возникала из необходимости самостоятельных инструментальных произведений, способных удовлетворить запросы посетителей концертов, и основывалась на модели оперной увертюры, или «симфонии», в особенности ее неаполитанского варианта: три части, быстрая-медленная-быстрая, в которой основной является первая. «Sinfonia del Sigr. Bach» (имеется в виду Иоганн Кристиан) в концертной программе, например, могла без какого-либо особого упоминания быть изъята из его оперы. Англия (хотя бы в этом отношении) была впереди всех: благодаря усилиям умелого мастера Уильяма Бойса здесь появились первые симфонии. Каждая из восьми «Симфоний» в публикации 1760 года изначально была написана как увертюра к другим сочинениям: первая в си-бемоль мажоре открывает оду на день рождения короля и заканчивается охотничьей музыкой в моцартовском стиле. Она была написана в 1756 году, в котором родился Моцарт, что в данном контексте выглядит весьма символично.

Принципы равновесия и репризы, свойственные сонатной форме, использовались во многих других музыкальных формах: сонатное рондо, вариации с повторяющимися частями, менуэт (или скерцо) и трио, новая нервная одночастная оперная увертюра и сходные с ариями медленные части, в которых баланс между темой и связующими элементами порождал бесконечную песню. Есть ли в истории музыки более совершенные моменты, нежели возвращение главной темы в медленных частях Концерта для кларнета с оркестром или же Концерта для фортепиано с оркестром № 21 Моцарта – примеры беспримесной простоты? Во всей его пышности сонатный принцип способен был вобрать любые приемы композиции и создать с их помощью ощущение притяжения между контрастирующими элементами и их примирения в финале: струнный квартет Моцарта № 14 начинается с фуги (на его любимую тему из четырех восходящих целых нот), которая уступает место побочной теме, тоже в форме фуги, основанной на втором противосложении первой: после некоторого конфликта наступает реприза, в которой представляется новая фуга, объединяющая темы двух первых. Результатом является радостная игра ума, обаяния и бесконечного мастерства. В какой это все форме? Поразительный ответ: в нескольких, и в то же время ни в одной из известных, без модели или прецедента – верный признак гения.

Говоря о классицизме, нельзя не упомянуть о том, как вышеописанные принципы реализовывались на оперной сцене. Например, в первом номере «Женитьбы Фигаро» (1786) Фигаро измеряет кровать под бойкую мелодию. Его невеста Сюзанна предлагает ему восхититься ее новым головным убором на новый мотив другого характера. После обычного, известного любой паре диалога на тему «ты меня игнорируешь, дорогой» он поет вторую мелодию (и восхищается ее головным убором). Авторы, подобные Адольфу Бернхарду Марксу, с самого начала делили контрастирующие темы сонаты на «мужские» и «женские». В конечном итоге эта форма несопоставимо богаче и сложнее подобного деления, и каждая ее тема содержит и то и другое начало, как и всякая человеческая личность и всякие человеческие отношения. Однако ощущение определенной формы всегда присутствует в этой музыке. Подобное соединение человеческого вдохновения и музыкальной формы – то, что делает оперы Моцарта, в особенности их ансамблевые финалы, одними из величайших достижений человеческого гения (и безумно веселым делом).

Концерт многое перенял у симфонической формы – первая его часть, как правило, была с повторами в барочном стиле и с оркестровыми ритурнелями, обрамляющими диалог между солирующим инструментом и tutti. Клавир в списке предпочитаемых солирующих инструментов появился довольно поздно; многие концерты писались композитором с расчетом на собственное исполнение (или же для исполнения конкретными музыкантами, как в случае Моцарта, такими как кларнетист Антон Штадлер, который был, по-видимому, прекрасным музыкантом и хорошим другом, раз вдохновил Моцарта на такую музыку). Ошеломляющее разнообразие форм в зрелом классицистическом концерте включало в себя тип музыки, сходный с ариями, – в каком-то смысле солист концерта выполнял роль оперной дивы, что хорошо иллюстрирует практика импровизированных каденций и тот факт, что концерты и арии часто занимали сходные места в программах.

Пару десятилетий после 1760 года пресса Парижа и Лондона в поражающих воображение масштабах печатала популярные на тот момент произведения для двух скрипок, альта (или «виолетты») и виолончели для домашнего исполнения. Ранние образцы такого рода сочинений, такие как пьесы Луиджи Боккерини, рекламировались как «симфонии» для нескольких исполнителей, или «квартеты» (куда более мелким шрифтом). Баланс звучания четырех инструментов со временем менялся: Боккерини любил писать высоко звучащие мелодии для собственного инструмента, виолончели, используя альт для исполнения басовой партии; квартеты Гайдна среднего периода передают основную работу первой скрипке; подлинный диалог равноправных инструментов рождается только в эпоху развитого классицизма. Квартеты Гайдна иллюстрируют все этапы эволюции этой формы, отражая в каком-то смысле его путь от провинциального наемного работника, задающего корм скотине в приютившем его доме, до звезды концертной сцены международного масштаба. Струнный квартет стал результатом одного из счастливых компромиссов в истории между намерениями композитора и желаниями (и способностями) посетителей концертов. В семействе форм социальной музыки лишь фортепианная соната имела сходной продолжительности эволюцию.

Назад: Стили, типы и периоды

Дальше: 9 «Бах наш отец, а мы все его дети»: эпоха просвещения и рождение эры классицизма[471]