Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: 6 Вечерня и Вивальди: католический юг

Дальше: 8 Перселл, Гендель, Бах и Бахи: музыка барокко в протестантской Северной Европе

7

Скрипки и Версаль: Франция

«Песня – это собрание звуков, расположенных сообразно с правилами, уставленными музыкантами, с помощью которых выражаются душевные страсти».

Так писал французский полиглот Марен Мерсенн в своем трактате «Универсальная гармония» 1636 года. Чрезвычайно педантичный спор, продолжавшийся на протяжении всей эпохи французского барокко, рассматривал вопрос, каким образом эти звуки должны быть распложены, чтобы иметь возможность выражать страсти, и нужно ли в правилах их расположения следовать итальянскому примеру. Ответом часто было увесистое «Нет».

Во Франции, как и в Англии, первая фаза итальянского барокко нашла мало отклика. Другая параллель с Англией (хотя и в совершенно иных обстоятельствах) заключается в том, что политические пертурбации середины XVII столетия сделали, отчасти неожиданно, монархию централизованной и всевластной, а потому способной поддерживать искусство весьма масштабными средствами.

Главным искусством абсолютистского французского двора было искусство жить. В философском плане этот факт был связан с нарождающимся представлением эпохи Просвещения о личности. Драматург Пьер Корнель писал:

Je suis maître de moi, comme de l’univers.

Je le suis, je veux l’être.

Высшее общество было занято своего рода непрекращающейся игрой в живые шахматы, стараясь удерживать страсти в рамках элитарных правил поведения. Искусство, природа и религия подчинялись этим правилам. Английский путешественник Томас Кориат отмечал, что ранние образцы музыки барокко, как и сама природа, приручались к существованию в садах Тюильри, где «превосходнейшее эхо. Ибо я слышал, как некий француз, певший весьма мелодичными и причудливыми четвертями, пел с таким совершенным искусством, что когда раздавалось эхо, то казалось, что звучат три голоса». Драматургии того времени изучали противоречия между высокими идеалами и желаниями реальных людей: Корнель и Расин в трагедии, Мольер в фарсе. Два этих подхода имели музыкальные аналоги в, соответственно, опере-сериа и опере-буффа: не случайно множество комедий Люлли и Мольера строятся вокруг противоречий между кодексом поведения и индивидуальным желанием: «Брак поневоле», «Мещанин во дворянстве».

Разумеется, постоянная фальшь сопутствовала манерной galanterie знати и хлыщей, бесконечно беспокоящихся о цвете своей помады и том, подходит ли к цвету их одежды их домашний гусь, которых высмеивал Мольер в «Смешных жеманницах» 1659 года. Сатирик Жан де Лабрюйер так описывал претензии двора на состоятельность: «Они называют себя любителями музыки… но не имеют и щепотки глубины: если вы их ткнете, то не обнаружите ничего, кроме штукатурки».

Стилизация во французском барокко встречалась повсеместно – в излюбленном французами балете и в огромном количестве манерных небольших инструментальных пьес, изображающих все, что угодно, – от текущей моды до пейзажей, гротов, еды и погоды. (Хотя не все заходили так далеко, как Марен Маре, который изобразил операцию по удалению камня из мочевого пузыря в сонате для виолы да гамба.)

Все вращалось вокруг короля, как мир вокруг солнца. Написанный в соавторстве «Королевский балет ночи» («Ballet Royal de la Nuit») 1653 года сделал популярным выражение «король-солнце», напрямую связывая музыку и танец с политической властью. Вкусы Людовика XIV, его министров и любовниц диктовали законы в музыке. Для приближенных к королю музыкантов это не означало автоматически пост при дворе, как в Англии (хотя они могли быть, например, участниками знаменитых Двадцати четырех скрипок короля или же королевской капеллы). Однако они могли рассчитывать на патенты, пенсии и королевские привилегии, которые были необходимы для музыкальных публикаций, найма оркестров, приобретения декораций и театральных постановок (все это требовало уплаты определенного процента в королевскую казну в качестве налога). Придворный композитор Люлли и драматург Мольер (который, как и Шекспир, был профессиональным главой актерской труппы) процветали благодаря интригам: оба были весьма искушены в такого рода делах.

Как и повсюду в Европе, во Франции шли постоянные дебаты об Parallèle des anciens et des modernes, как это называл сказочник Шарль Перро: хор в tragédie lyrique напрямую наследовал роли комментатора в греческой трагедии, как и итальянская гомофония. Восхищенное, но осторожное отношение к итальянской музыке было весьма распространено: «Их Величества любят итальянскую музыку и стихи больше французских», утверждал первый министр Людовика XIV Мазарини, итальянец (как и Люлли), который привлек в Париж знаменитых оперных композиторов Росси и Кавальи. Позже, около 1688 года, Франсуа Куперен решил упрочить свою репутацию, опубликовав несколько модных итальянских трио-сонат. Как и все прочие, он был «очарован синьором Корелли», и с тем, чтобы увеличить прибыль от своих новых пьес, он переставил буквы своей фамилии, чтобы получить итальянскую анаграмму (к сожалению, нам неизвестно какую), снискав «большой успех» под своим итальянским псевдонимом. Труппы итальянских актеров были хорошо известны во Франции: благодаря им персонажи комедии дель арте прочно вошли во французскую комедийную традицию. Музыковед Жан-Лорен Ле Серф де ла Вьевиль старательно подчеркивает разницу между двумя традициями в своем пространном трактате 1704 года «Сравнение итальянской и французской музыки» (Comparaison de la musique italienne et de la musique française), продолжая традицию интеллектуального спора о музыкальном стиле, которую так любила музыкально грамотная публика эпохи барокко.

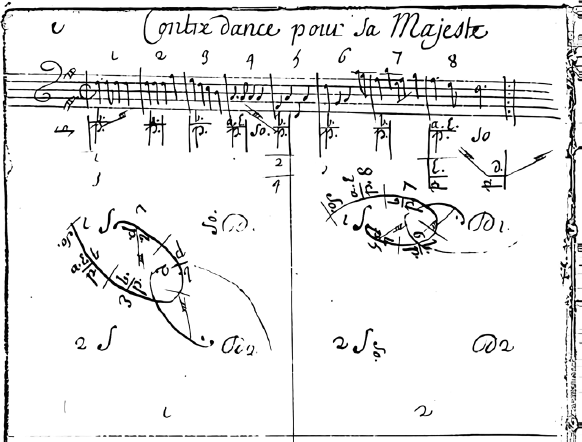

Хореографический план танцевальных движений Людовика XIV

Чрезвычайная серьезность пожилого Людовика XIV обусловила уход музыкальной жизни от двора к космополитичному парижскому миру с его оперными домами: аристократичная мадам де Севинье описывала «Атис» Люлли 1676 года как «королевскую оперу», тогда как «Фаэтон», поставленный в публичном театре в 1683 году, был «народной оперой». Два великих композитора позднего французского барокко, Жан-Филипп Рамо и Луи Маршанд, обитали по большей части в салонах, на концертах и в памфлетах, а не среди сковывающей абсурдности Версаля. Так рождался Париж Глюка, И. К. Баха и юного Моцарта.

Люлли

При рождении Жана-Батиста Люлли звали Джованни Баттиста Люлли: он появился на свет во Флоренции в 1632 году в семье мельника (позже он утверждал, что его отец был gentilhomme Florentin, это ложь). Его путь во Францию был совершенно типичным для его оппортунистической карьеры: в возрасте 12 лет он развлекал уличных зевак, играя на скрипке в костюме Арлекина, когда его заметил французский дворянин, искавший мальчика-слугу, который сможет обучать его богатую племянницу итальянскому языку. Таким образом через два года юный Люлли попал на службу к мадам де Монпансье, одной из самых богатых наследниц в истории. Его музыкальный талант и актерская одаренность процветали под ее эгидой, пока la grande Mademoiselle не выбрала неверную сторону во время восстания Фронды в начале 1650-х: Люлли, как обычно, при этом отлично устроился, став фаворитом юного Людовика XIV и главой его личного оркестра Les Petits Violons (который он дрессировал как на парад, подобно тому, как это делал Корелли в Риме, в манере, противоположной стилю знаменитых Двадцати четырех скрипок короля, который он находил вялым и напыщенным). В начале 1660-х годов по указу короля он стал «главным инспектором королевской музыки», играл в операх заезжей звезды композитора Кавальи, женился на дочери занимавшего хорошее положение при дворе певца Мишеля Ламбера и сделался французским гражданином, формально приняв французскую версию своего имени.

Тогда же началось плодотворное сотрудничество с популярным и успешным директором театральной труппы Жаном-Батистом Покленом, известным как Мольер (мадам де Севинье назвала их «двумя Батистами»). Благодаря их сотрудничеству родилась такая безошибочно французская форма, как комедия-балет, в которых оба Батиста часто принимали участие. Как и в случае более поздней оперы-комик, комедия подразумевает игру трупп, известных как «комедианты», с музыкальными номерами и разговорным текстом, а не нечто исключительно веселое или комичное: пьесы с плие, танцы с участием всей труппы, совершенно побочными по отношению к действию поварами и скрипачами в интерлюдиях между сценами, которые лишь иногда имели более или менее явную связь с сюжетом пьесы (как щеголеватый учитель танцев в «Мещанине во дворянстве» 1670 года).

Как и в случае ее итальянской родственницы, французская музыкальная сценическая традиция вобрала в себя самые разнообразные влияния: развлечения на свежем воздухе, огромный корпус весьма малокровных песен, известных как airs de cour, а также ballet de cour, пышное представление с хорами и речитативами наряду с танцами, часто сочиняемыми группой композиторов. Представления Люлли – Мольера остроумны и грациозны, в них часто слышен характерный французский вокальный стиль, в котором речитатив не так очевидно отделен от арии, как в случае с итальянским бельканто, отчасти по причине того, что французский язык менее отягощен разнообразием ударений. Мерсен объясняет эту разницу с характерной галльской обходительностью: «акценты страсти часто отсутствуют во французских песнях оттого, что наша музыка очаровывает слух, не пробуждая страстей». Вокальные украшения были известны как broderies («вышивка»): не такие акробатические, как итальянские gorgia.

Не слишком удивительно то, что амбициозный интриган Люлли в итоге разругался с Мольером (который обратился к услугам церковного композитора Марка-Антуана Шарпантье для постановки «Мнимого больного» в 1673 году). Опера становилась модной, и Люлли сделал все для того, чтобы занять центральное место на сцене, добившись в 1672 году исключительной королевской привилегии, в силу которой Пьер Перрен уступил ему место главы Королевской академии музыки. Еще одной жертвой в финальной схватке с вдохновленной Мазарини итальянской фракцией был Робер Камбер (который в 1671 году написал первую оперу на французское либретто, невероятно популярную «Помону»), бежавший к франкофонному двору Карла II в Англии, где он умер при загадочных обстоятельствах.

Люлли в соавторстве с поэтом Филиппом Кино практически создал французскую оперу в ее серьезной, классической форме в духе Корнеля и Расина, известную как лирическая трагедия.

У этого вида оперы было множество характерных особенностей, часть из которых имеет аналоги в других национальных школах (или имитируется ими). Грохотали сценические машины, однажды спустив всю королевскую семью с небес и подняв ее обратно. Люлли сыграл большую роль в эволюции увертюры, придав ей двухчастную форму с величественным медленным вступлением, игравшимся нотами с точками, за которым следует быстрая фуга, часто в трехдольном метре, – позже эта форма станет известна как «французская увертюра». В его операх встречаются сцены волшебства, пасторальные эпизоды; здесь чрезвычайно ограниченно используется ария da capo, а хоры напоминают скорее об ораториях Кариссими, чем об операх Чести, Кавальи и Росси. Оркестр характеризуется плотным звуком струнных, играющих на пять голосов (одна скрипка, три альта и басовая партия, которую исполняют виолончель и контрабас). Одно из самых впечатляющих достижений Люлли – это масштабная, подвижная чакона с повторяющейся мелодической фигурой в басу: более пространная, но менее гармонически изобретательная, чем чаконы его юного английского поклонника Генри Перселла. Музыка его, как и он сам, часто танцует: французская публика всегда требовала балета в опере.

Эврар Титон дю Тилье описывал Люлли как «Prince des Musiciens François… l’inventeur de cette belle et grand Musique Françoise». Он также постоянно принимал участие в интригах, безжалостно преследуя собственные интересы зачастую весьма неблаговидными средствами: связь с юным пажом по имени Брюне привела последнего в тюрьму, куда помещались жены, дети, иностранцы и священники. Писатель Жан де Лафонтен сравнивал его с волком: «Вы еще не знаете этого флорентийца / Он развратник, невежа / Пожирающий все на своем пути».

Другой, более добросовестный современный автор указывает на то, что такого рода поведение было тогда нормой и что в своих макиавеллиевских отношениях с Мольером и другими Люлли всего лишь делал то же, что и все, и чего требовал двор. Он, безусловно, отлично с этим справлялся: он приобрел (и построил) несколько больших домов в Париже, в том числе и роскошный, как дворец, Отель Люлли, который до сих пор стоит на улице Сен-Анн. Не так уж и плохо для флорентийского сироты-скрипача.

Его смерть – одно из самых знаменитых событий такого рода в музыкальной истории. В 1868 году Людовик XIV перенес операцию, и по случаю его выздоровления Люлли поставил его церемониальный Te Deum в церкви Сен-Оноре в январе 1687 года. Он дирижировал, отбивая такт длинной тяжелой тростью, и случайно ударил ею себя по ноге. Рана развилась в нарыв. Доктора советовали ампутировать ногу, но Люлли отказался, по-видимому, потому, что больше не сможет танцевать. Развилась гангрена. Люлли привел в порядок дела, умер в марте и был похоронен в базилике Нотр-Дам-де-Виктуар с тою же помпой и всеобщим вниманием, которые сопровождали всю его карьеру в качестве одного из самых ценимых придворных Людовика XIV. Его вдова получила колоссальное наследство, а три его сына по очереди занимали его пост «инспектора королевской музыки».

Многие видные композиторы эпохи барокко были известны не только своими сочинениями, по крайней мере не в первую очередь: Баха и Вивальди знали как исполнителей, Рамо как теоретика, первая слава к Люлли пришла на сцене. Мы можем вообразить его как вторую половину «Батистов», играющим вместе с Мольером юного обманщика Клеонта в «Мещанине во дворянстве», притворяющегося, что он сотворит из Мольера дворянина, будучи переодетым в турецкого мамамуши, или же одного из двух итальянских докторов, собирающихся поставить драматургу в роли господина де Пурсоньяка клистир. Мы можем вообразить его танцующим менуэт с «королем-солнцем» в конце длинного придворного балета, демонстрируя статус и влияние и не обращая внимания на ревнивый треск вееров в руках любовниц и монсеньоров, выстроившихся вдоль стен Зеркальной галереи.

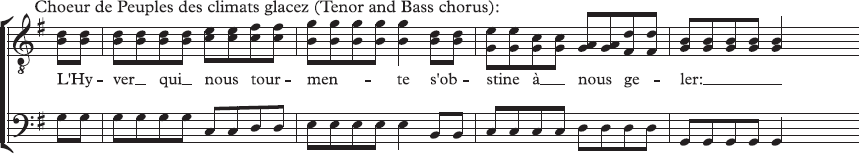

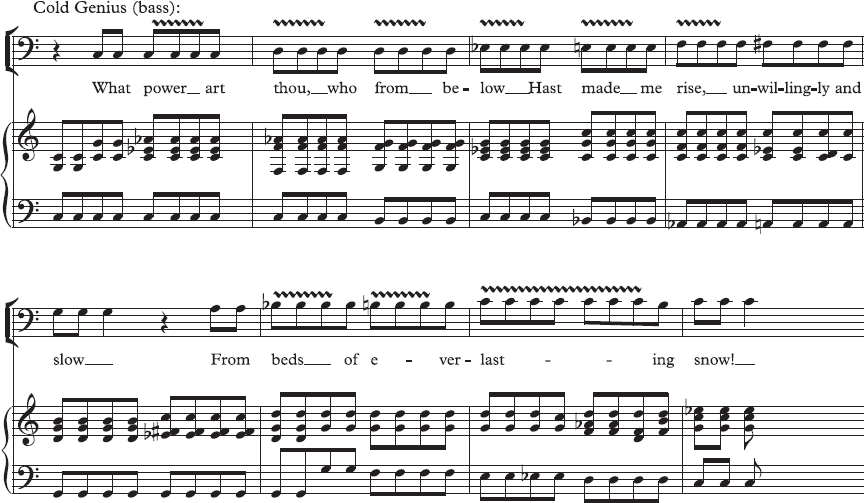

a) «Аргенора» (1740) Вильгельмины Прусской

b) «Изида» (1677) Жана-Батиста Люлли

c) «Король Артур» (1691) Генри Перселла

Музыкальные жесты, характерные для барокко: дрожащие струнные и трепещущие голоса, изображающие мороз в музыке немецкого композитора, пишущего по-итальянски, урожденного итальянца, жившего во Франции, и англичанина

Сегодня оперы Люлли выступают своего рода тестом нашей способности принимать условности прошедших времен. Но в них немало грации и красоты. Слух англичанина, вполне возможно, поразят степень и глубина влияния его на Генри Перселла, во многом благодаря путешественникам через Ла-Манш, в том числе злополучному Роберу Камберу и получившему образование в Париже англичанину Пелэму Хамфри, учителю Перселла, – некоторые такты из его сочинений звучат как прямая копия музыки Люлли. Быть может, в конечном итоге генерал-бас Перселла более подвижен, его гармонии богаче и выразительнее. Но всего этого не случилось бы без оживленной, театральной, поразительной и опасной музыки Люлли.

Церковная музыка и Шарпантье

Другие музыкальные жанры французского барокко по сравнению с триумфально шествующей оперой играли второстепенную роль. Однако церковная музыка занимала важную нишу, отчасти вобрав в себя театральные элементы.

Церковные сочинения, разумеется, подчинялись требованиям католической литургии, которую наш друг Томас Кориат описывает после визита в Нотр-Дам:

Едва я вошел в церковь, как выступила большая группа поющих клириков… Также в то же самое время здесь были пары маленьких поющих хористов, многим из которых было не больше восьми или девяти лет, и немногим – больше двенадцати; эти милые создания были страшно изуродованы… ибо на головах их не было и пятна растительности, как и тогда, когда они вышли на свет из материнской утробы…

Так он отреагировал на тонзуры на священниках и мальчиках-певчих, сохранившиеся в неизменном виде в эпоху Реформации: они пели хоралы, и наш закаленный англичанин не был впечатлен; «очень продолжительные и скучные богослужебные песни… почти два часа этой помпезной (если не сказать театральной) постановки…». Хотя ему понравилось «весьма превосходное пение», он заключил, что церемонии такого рода «были первыми, и, я весьма надеюсь, последними, что я видел» (это оказалось не так).

Марк-Антуан Шарпантье учился у Кариссими в Риме и писал безошибочно итальянскую музыку на продолжительной и продуктивной службе у семьи Гиз и в Королевской капелле (хотя, как и Перселл, он предпочитал местный язык итальянскому, писав «Messe, airs sérieux» и «canticum» вместо «Missa, cantata» и «oratorio», где возможно), с масштабными хорами, короткими и разнообразными частями, сценами ombra, пугающими (со скрипками с сурдинами) и комичными (персонажи, которые слишком много выпили и потанцевали, нуждаются во сне) и гибкими вокальными линиями. Ему нравилась исконно французская привычка использовать в церкви народные христианские песнопения, именуемые Noëls, – привычка, которой часто следовали сочинители органной музыки XVIII века, такие как Луи Клод Дакен и Никола Гиго. Его самый знаменитый опыт использования данной формы – «Messe de minuit pour Noël» примерно 1690 года, в которой сольные номера, дуэты, хоры и инструментальные интерлюдии имеют описательные заголовки, взятые из названий песен, на которых они основаны: «Joseph est bien marié», «Or nous dites, Marie», «Où s’en vont ces gais bergers». Эта месса написана для характерного французского голоса, именуемого dessus, – сорт высокого сопрано. Знаменитая Маргарита Луиза Куперен, обладавшая этим голосом, исполняла множество сольных партий, написанных для нее ее двоюродным братом Франсуа, «avec une grande légèreté de voix et un goût merveilleux». Другим характерно французским голосом был высокий тенор, или haute-contre: не фальцет, а высокий ведущий голос. Знаменитый композитор Мишель Ришар Делаланд вывел ноэли из церкви и включил их в сюиты, предназначенные сопровождать короля по любому поводу и в любое время суток: «Musique pour les soupers de Roi», «Simphonies des Noëls», «Concert des trompettes pour les festes sur le Canal de Versailles», а также в бессчетное число балетов и бурре для королевских танцев.

Среди других французских церковных форм – помпезные большие мотеты и более интимные «Leçons de ténèbres», сочинения для одного или двух сольных голосов, обычно сопрано, на тексты из «Плача Иеремии», предназначенные для исполнения на Страстной неделе. Куперен и Шарпантье сочиняли прекрасную музыку на текст покаянного томления пророка, идеально подходящую для чистых высоких голосов облаченных в черное «религиозных дам Лоншана», как называл их Куперен, разносившихся эхом под сводами Сен-Шапель или Версаля. Со свойственной ему практичностью Куперен информирует своих подписчиков, что он использовал высокий сопрановый ключ для сольных пьес в его «Leçons», однако «большинство аккомпаниаторов сегодня знают, как нужно транспонировать».

Шарпантье довольно неожиданно оказался на театральных подмостках после размолвки Люлли с Мольером. Его рукописная партитура для последнего комедийного балета Мольера «Мнимый больной» полна правок и сценических указаний, знакомых всем театральным композиторам: повтор такта еле нацарапан, торопливо написанные три такта втиснуты в свободное место на странице, скрипкам велено ждать, пока один герой не приготовится петь под окном своей возлюбленной, а затем играть до тех пор, пока другой не ударит его, после чего замолчать. Мы практически слышим, как Мольер отдает приказы музыкантам из-за кулисы. Шарпантье выполнил свою работу идеально.

Музыкальные привычки двух соавторов Мольера иллюстрируют определенную неоднозначность в процессе непоследовательной интернационализации оперного стиля в середине эпохи барокко (а также многое говорят о самих героях этой истории): Люлли, итальянец, был чемпионом французского стиля, в то время как Шарпантье, француз, учившийся в Италии, – проводником всего итальянского. Лишь более поздние поколения в других странах свели все эти влияния воедино.

Инструментальная музыка

В мире инструментальной музыки французского барокко Марен Маре писал живописные полотна на темы сельской жизни с помощью довольно старомодных звуков виолы: его музыка проницательна и оригинальна. Музыка для лютни, инструмента знати, разделяла ряд характеристик с клавирной музыкой, в том числе и небольшие украшения, именуемые agréments, и ломаные аккорды пародийного контрапункта, известные как brisé, изначально использовавшиеся для того, чтобы компенсировать слабый звук лютни, однако со временем превратившиеся в характерные приемы игры на клавишных инструментах. Жан-Анри д’Англебер составил дидактическое описание того, как нужно играть мелизмы, и расширил возможности игры на клавире, переложил оркестровые пьесы Люлли для клавесина (подобно тому, как Лист позже расширит репертуар романтического фортепиано).

Французские композиторы часто давали названия своим сборникам клавирных пьес. В «Концертах» Франсуа Куперена встречаются яркие примеры: «L’Apothéose de Lully» 1725 года и «L’Apothéose de Corelli» 1726 года. В качестве ученой дани уважения своему образованному и искусному исполнителю Куперен заимствует различные национальные обычаи написания ключей, чтобы проиллюстрировать «парнасский» дух европейского единства в музыке: французский скрипичный ключ для Люлли и итальянский ключ соль для Корелли. Сходный стилистический синтез он предпринял в тех частях сюит (именуемых «порядки» и «концерты»), которые назвал «Les Nations» и «Les Goûts réunis».

Инструментальная сюита с танцевальными частями была популярна по всей Европе. Относительную цельность ей придал много странствовавший немецкий клавирный композитор Иоганн Якоб Фробергер, введя в нее парные танцы. Одной из ее характерных особенностей были медленные части с повтором, во второй раз играющиеся с пышными украшениями. Такого рода парность свойственна клавирным сюитам Баха, в которых (обычно) за сарабандой следует ее «дубль», или же мелизматическая версия.

Танцевальная сюита вошла в репертуар оркестровой музыки в качестве многочастного сочинения, нередко открываемого «французской» увертюрой, чье движение нотами с точкой – ключевая характеристика для lingua franca синтетической музыки барокко. Бах написал четыре блестящие и эффектные оркестровые сюиты (которые он называл увертюрами); «Музыка на воде» и «Музыка для фейерверков» Генделя и «Застольная музыка» Телемана – сюиты, в которых содержится целый спектр музыкальных стилей, в том числе и музыка для волынок. В Бранденбургском концерте № 1 Баха в финале традиционной трехчастной концертной формы неожиданно, но эффектно появляется танцевальная мини-сюита. Французские композиторы, как правило, не сочиняли концерты (это было бы для них слишком по-итальянски), за исключением элегантного Жана-Мари Леклера, который в своей музыке соединил итальянскую и французскую манеры скрипичной игры в уникальное целое. Французские оркестры и их манера игры были знамениты: в самом начале XVIII столетия юный Бах «получил возможность пойти послушать известный оркестр графа Цельского, по большей части состоящий из французов; так он получил ясное представление о французском вкусе, который в тех краях был к тому времени еще весьма нов». Французские органы были меньше по размерам, нежели немецкие: для них композитором Николя де Гриньи написана примечательная музыка.

Среди более поздних сочинителей инструментальной музыки – «один из величайших органистов в Европе» (согласно Берни), Луи Маршан. Рассказы о нем рисуют его колким и завистливым человеком, хотя и талантливым композитором: он поссорился с Купереном, возможно из-за женщины; самая знаменитая история, связанная с ним, – о том, как его пригласили принять участие в состязании с Бахом в рамках никогда не выходящих из моды публичных соревнований в исполнительском искусстве и импровизации, но он сбежал из города в утренней карете. К подобным историям нужно относиться с осторожностью, так как рассказчик может принадлежать к какой-либо фракции, но нет сомнения, что музыкальный мир XVIII столетия населяли масштабные и часто эксцентричные персонажи. Жан-Фери Ребель сочинил, помимо прочего, «Les Caractères de la danse» (ок. 1715), весьма оригинальное театральное действо, которым в Лондоне дирижировал Гендель, а в 1737 году – оркестровую сюиту «Les Élémens», во вступительной части которой Сотворение мира из хаоса изображается с помощью весьма современных приемов, предвосхищающих «Сотворение мира» Гайдна и даже некоторые эксперименты авангарда XX века. Она звучит немного безумно: подобно многим неустанным новаторам, Ребель так и не достиг в своем творчестве убедительной цельности. В 1695 году он написал «Le Tombeau de Monsieur de Lully» в память о своем обожаемом учителе, способный похоронить предыдущий стиль, но не имеющий сил и умения для того, чтобы создать новый.

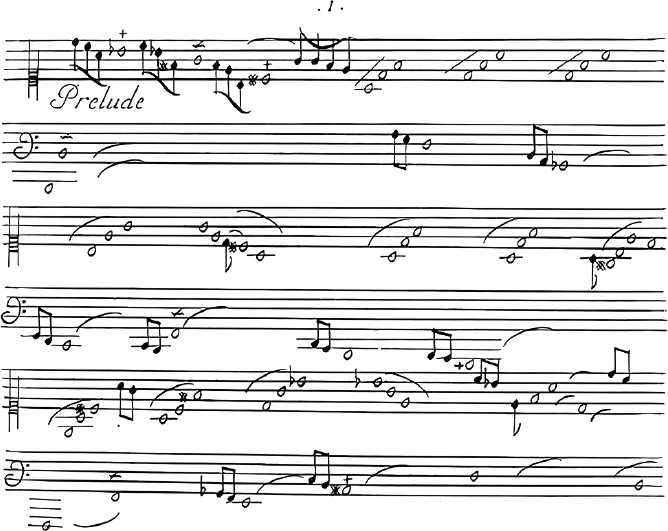

Нотация без таковых черт в прелюдии (опубликованной в 1687) для клавира Элизабет Жаке де ла Герр

Исключительно одаренная Элизабет Жаке де ла Герр писала музыку во множестве жанров: церковные и светские кантаты, опера, сборник 1707 года «Pièces de Clavecin qui peuvent se Joüer sur le Viollon» и клавирные сюиты, в которых она использовала своеобразную нотацию без разметки на такты, – это остроумная, чудесная, совершенная музыка женщины, которую ученый комментатор Титон дю Тилле ставил ниже только одного Люлли.

Куперены

Семья Куперен доминирует во французском барокко так же, как семья Бах – в немецком. Один пример: из семи музыкантов, занимавших пост органиста в церкви Сен-Жерве в Париже между 1653 и 1829 годами, семь были Куперенами (а восьмым был уважаемый Делаланд, который занимал это место до тех пор, пока следующий Куперен не достиг возраста, в котором он уже мог сесть на органную скамью).

Луи Куперен заложил основы благосостояния семьи в Париже в 1650-х годах, будучи исполнителем и сочинителем музыки для органа и клавесина. Первым среди равных в этой семье был племянник Луи Франсуа, рожденный в 1668 году и известный как le Grand. Добродушный и весьма городской человек, он занимал несколько постов при становящемся все более религиозным дворе Людовика XIV и его наследника. Он писал церковную музыку, чтобы развеять меланхолию короля в Версальской капелле, и камерную музыку для concerts du Dimanche. Обладая не слишком крепким здоровьем, он устало заметил в 1730 году: «Ma santé diminue de jour en jour». Он выразил мрачную надежду на то, что его семья найдет в его поздних сочинениях что-либо, способное заставить ее сожалеть о кончине («если сожаление имеет хоть какой-то смысл, когда жизнь кончена»), сообщив им, что он по крайней мере попытался достичь того «immortalité chimerique», к которому стремится каждый человек. Он умер в своем красивом парижском доме в 1733 году. Его дочь унаследовала его пост при дворе, его двоюродный брат Николя – место органиста в Сен-Жерве. Другой Николя, племянник, принял на себя его обязанности создателя церковной и концертной музыки, но не справился с ними.

Главный труд Куперена – это четыре книги коротких пьес для клавесина, собранные в коллекции, которые он называл «ordres». Их названия указывают на то, в какой степени они отражают окружающий композитора мир: «Le Tic-Toc-Choc» (часы), «Les Culbutes Jxcxbxnxs» (не слишком усердно зашифрованная ссылка на название труппы английских акробатов), «La Couperin» (член его семьи или же он сам). Они описывают не только звучание музыки, но и манеру и темперамент своего времени: «Les Plaisirs de Saint-Germain-en-Laye», «Les Folies Françoises», часть пьесы под названием «Je-ne-says-quoi». В них слышны богатые импрессионистические гармонии, в обращении с диссонансами заметна почти вокальная экспрессивность, мелодии их остроумны и обаятельны, а контрапункт слегка устаревший. В 1716 году он опубликовал «Искусство игры на клавесине», наиболее значительный источник сведений о технике клавирной игры XVIII века до К. Ф. Э. Баха («садитесь в девяти дюймах от клавиатуры», «положите зеркало на пюпитр, чтобы прекратить гримасничать», «если во время игры ваши запястья слишком высоки, привяжите небольшую палочку поверх них»).

Его клавирные сочинения, по словам современного исследователя его творчества, – это «мемуары Куперена… размышления о мире, который для Куперена был непосредственно данным и актуальным, обобщенные в чистой музыкальности его техники. Мир жизни становится миром искусства». Для нас это весьма отдаленный мир. Звуки его музыки вызывают к жизни образы теряющей связь с миром социальной среды, чувствительной, нелепой и обреченной. Быть может, его искусство производит на нас такое впечатление именно из-за заключенного в ней ощущения чего-то чуждого нам и давно забытого.

Рамо

Жан-Филипп Рамо родился в Дижоне в сентябре 1683 года примерно за 18 месяцев до появления на свет Баха и Генделя. Он вполне заслуживает, чтобы его имя упоминалось в одном ряду с этими двумя, будучи одним из самых оригинальных и необычных мыслителей и композиторов во всей истории музыки, несмотря даже на то, что обратился к жанру, сделавшему его знаменитым, опере, лишь после пятидесяти лет.

Рамо был задумчивым и замкнутым человеком. Начало карьеры он провел на посту кафедрального органиста в соборах разных французских городов, регулярно навещая Милан и Париж, однако мало рассказывал о тех годах даже своей жене. Согласно значительно более позднему анекдоту, он находил жизнь в маленьких городах настолько скучной, что намеренно играл дурно с тем, чтобы вынудить своих нанимателей в соборе Клермон-Ферран отпустить его: «Он нажимал самые неприятные клавиши и добавлял к этому все возможные неблагозвучия… к нему послали певчего… Рамо встал и вышел из церкви». Когда его все-таки согласились отпустить, он заиграл блестяще с тем, чтобы все понимали, как много они теряют (по занятному совпадению Бах провернул такой же фокус в Арнштадте примерно в то же время). Церковная музыка, судя по всему, мало интересовала его.

В возрасте приблизительно 40 лет он перебрался в Париж окончательно, женился на певице (как и множество других композиторов эпохи барокко) и в 1722 году опубликовал свой «Трактат о гармонии», за которым в 1726 году последовала «Новая система теоретической музыки». Это пространные, детальные и исключительно подробные сочинения, в которых с ученой педантичностью описывается то, что он называл «подлинными принципами» музыки (с обычными ссылками на пример «древних»). Это ключевые труды в процессе кодификации тональной системы, – в особенности важна высказанная здесь идея фундаментального баса, лежащего в основе гармонического развития, – ее Рамо, похоже, вынашивал много лет.

В 1724 году свет увидела первая книга его «Пьес для клавесина», сопровожденная еще одним подробным очерком об аппликатуре и мелизматике: сочинения здесь носили причудливые названия, такие как «Циклопы», отображая чириканье птиц и шум ветра при помощи весьма изобретательного использования двух мануалов клавиатуры. В «Пьесах для концертирующего клавесина» 1724 года добавляются два облигатных инструмента, благодаря чему они звучат в стиле камерных пьес рококо, – совершенно непохожие на сочинения Корелли и куда более близкие стилистически музыке Гайдна. В предисловии Рамо утверждал, что эти пьесы могут без каких-либо потерь исполняться только на клавире, однако это не так. Как будто только затем, чтобы опровергнуть себя, он дает здесь две версии «La Livri»: одну – для клавира соло, в которой партии трех инструментов аккуратно сведены вместе с помощью контрапункта. Другую для ансамбля: в ней клавесин играет совершенно иную роль – его партия тщательно прописана и снабжена мелизмами почти как в фортепианных трио Моцарта.

Рамо наверняка много размышлял о том, что требуется от оперного композитора, задолго до того, как стал им. В «Трактате» 1722 года описываются обязанности «драматического музыканта». В одном из немногих дошедших до нас его писем 1727 года сообщается, что «желательно, дабы сцена нашла музыканта, который изучал природу, прежде чем изображать ее, и который благодаря изучению знает, как выбирать краски и тени, кои его разум и вкус полагают относящимися к необходимым выразительным средствам. Не стану отрицать, что я музыкант; но, по крайней мере, я лучше других знаю цвет и тень…»

Характерно, что он сообщает своему читателю о необходимости для оперного композитора обладать помимо (или даже вместо) музыкального таланта каким-либо еще, предвосхищая более поздние рассуждения Вебера и Вагнера: это примечательно четкий анализ того, чего он затем достиг на сцене.

Премьера первой оперы Рамо, «Ипполит и Арисия», с большим успехом прошла в Королевской академии в октябре 1733 года спустя несколько дней после пятидесятого дня рождения композитора. Успех следующих его сценических работ обусловлен его безошибочным инстинктом, позволявшим ему подбирать нужный тембр к нужному выражению: поразительное описание сна в «Дардане», впервые исполненном в 1739 году, включает в себя приглушенное звучание хора и страшное морское чудовище; партитура грозы в «Ипполите» содержит тончайшие динамические указания; его любимый (и часто подвергавшийся критике) уменьшенный септаккорд звучит во время отчаянного выкрика Ипполита «смерть». В речитативах метр сменяется потактово и легко перетекает в арию – что является характерным отличием французской манеры от итальянской. (Карло Гольдони, привыкший к итальянскому стилю, просидел целую французскую оперу в ожидании, когда же начнется ария. Когда ему сказали, что он уже прослушал шесть арий, он воскликнул: «Инструменты не прекращали аккомпанировать голосу… я думал, что все это речитативы»).

Рамо был мастером сценического действия, равно как и создателем блестящих мелодий. Его первая комическая опера, «Платея», сюжет которой вращается вокруг приключений безобразной нимфы, думающей, что в нее влюблен Юпитер, очень смешна. Его оркестровка, как, например, в случае приглушенных фаготов, предваряющих жалобную песнь в «Касторе и Поллуксе» (1737), а также множество блестящих картин природы с быстрым звуком скрипок поразительно уместны. Звук оркестра может преобладать над голосом и быть носителем эмоционального настроя сцен: композитор, писатель и философ Жан-Жак Руссо проницательно заметил, что Рамо использует голос «как аккомпанемент аккомпанементу». Его гармонии сообщают психологическим состояниям дикую, но всегда логичную импульсивность, как, например, в знаменитом «трио парок» из «Ипполита», где невероятные энгармонические замены на словах «où cours tu, malheureux?» были выше способностей бедняг-певцов на премьере, что совершенно понятно. Не в первый (и не в последний) раз во Франции его новшества вызвали ожесточенную дискуссию между «рамоистами» и верными «люллистами». 1745 год был важным в жизни Рамо. Успешный и почитаемый, он получил пост при дворе Людовика XV и сосредоточился на более легких формах вроде пасторали и балета. Он умер в 1764 году незадолго до своего восьмидесятиоднолетия.

Живописные пейзажи Рамо завершают историю французского барокко, начавшуюся с заимствования итальянского стиля в середине XVII века и продолжившуюся триумфальным установлением уникального французского стиля в музыке Люлли. Франко-итальянские стилистические войны вновь вспыхнули в новом мире оперы-буффа и интермедий в 1750-е годы в конце долгой жизни Рамо. Подобно многим другим оперным народам, французы допускали и куда более простосердечные формы популярного музыкального театра: пародии на сочинения Люлли; «бурлескная» традиция, отраженная в некоторых клавирных пьесах Куперена Великого; стиль народных песен в лирических ариях Андре Кампра и «Деревенском колдуне» Руссо 1752 года, сходных по духу с невероятно популярной английской «Оперой нищих» Джона Гея, впервые поставленной в Лондоне в 1728 году. Все эти влияния еще обнаружат себя в следующей сцене оперной истории.

Назад: 6 Вечерня и Вивальди: католический юг

Дальше: 8 Перселл, Гендель, Бах и Бахи: музыка барокко в протестантской Северной Европе