Книга: Пять прямых линий. Полная история музыки

Назад: Техника и форма

Дальше: 7 Скрипки и Версаль: Франция

6

Вечерня и Вивальди: католический юг

В апреле 1617 года рабочие, осторожно раскапывавшие основание базилики Святого Марка в Венеции, нашли шкатулку с реликвиями. Одну из них объявили частицей Святого Креста.

Окровавленную щепку почтили пышной церемонией: «Страсти Господа Нашего с изысканнейшей музыкой»; затем площадь обошла костюмированная процессия, в которой принимали участие «четверо певцов, певших Литанию всем святым, а после святыни и сразу перед дожем шествовал целый оркестр музыкантов со своим предводителем»; затем, вновь около базилики, «мальчик, одетый ангелом, пел с театра [возвышающейся платформы]».

Маэстро, командовавшим всем этим музыкальным великолепием, был Клаудио Монтеверди.

Еще более эффектное музыкальное представление проходило во время ежегодных «водных прогулок», когда дож отправлялся «со всеми синьорами на Вознесение обручаться с морем» на корабле, который английский путешественник называет «самой роскошной галерой во всем мире». Монтеверди утомленно сказал другу: «От меня требуют приготовить концертную мессу и мотеты для всего дня… после чего мне придется сочинить еще и кантату».

Барокко во всем своем великолепии: театральное всеобъемлющее возмущение всех органов чувств.

Первая и вторая практики

Музыка, звучавшая в 1617 году, с технической стороны обладала рядом новых качеств. Теоретик Анжело Берарди так описывал эти новшества: «старые мастера [Ренессанса] обладали лишь одним стилем и одной практикой, у современных есть три стиля, церковный, камерный и театральный, и две практики, первая и вторая».

Идея первой и второй практик, или старого и нового стиля («prima» и «seconds piratical», или «stile antico» и «nuovo»), – ключевая для того времени. Это редкий в музыкальной истории пример того, как практика следует за теорией, – новый стиль возник вследствие сознательной критики старого.

Данная теория была разработана в конце XVI века во Флоренции группой аристократов, возглавляемой графами Барди и Корси, которая называла себя Камерата. Ее участники стремились воссоздать музыкальные и риторические идеалы Древней Греции. Их целью было создание средств для выражения подлинных и переменчивых эмоций в сплошном потоке текста (в отличие от фрагментарного и эмоционально статичного ренессансного мадригала). Новым орудием музыки стал речитатив: текст, спетый естественным, почти разговорным способом под гармонии группы, играющей бассо континуо. Изобретение речитатива может показаться не самым примечательным моментом в анналах истории искусства, однако возможности, которые он создавал, фундаментально изменили музыку.

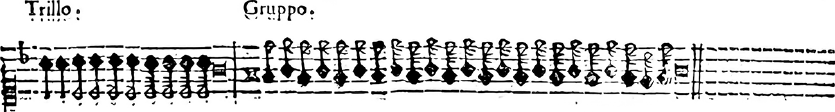

Главной проблемой «гомофонического» (одноголосного) речитатива было то, что он быстро становился скучным (буквально – монотонным). Композиторы построили на этом музыкальном основании множество форм: исполнение в свободном ритме перемежалось пассажами, сходными с песенными (ранний вариант того, что далее сделается естественным парным сочетанием речитатива и арии); танцевальные фигуры в песнях (как, например, излюбленный прием Монтеверди – быстрая смена двух групп по три метрические единицы с тремя группами по две, как в партии Орфея «Vi Ricorda o bosch’ombrosi» в «Орфее» 1607 года); повторяющиеся фигуры в басу (главный инструмент самых разных барочных композиторов, таких как Монтеверди, Перселл, Куперен, Пахельбель и Бах); короткие фрагменты имитации между верхними голосами и басом; строфические и куплетные формы структурирования музыкального высказывания, такие как повторяющееся обращение Пенелопы к ее умершему мужу в меланхолическом средиземноморском шедевре Монтеверди «Возвращение Улисса на родину» 1639–1640 годов. Здесь уже видна прямая связь с более поздним принципом ритурнели. Помимо этого певцы добавляли вокальные украшения, именуемые gorgia, – этим понятием описывалась тщательная система орнаментации. Французские и английские певцы называли эти украшения broderies и graces. В гармониях, поддержанных бассо континуо, стали встречаться выразительные диссонансы, неизвестные эпохе Ренессанса.

Таковы некоторые характерные приметы второй практики или же нового стиля. Берарди говорит, что обе «практики», старая и новая, существовали в трех разных контекстах: церковном, камерном и театральном.

Церковная музыка сохраняла черты обоих практик, встречавшиеся иногда в одном сочинении (как, например, в поздней четырехголосной мессе Монтеверди 1650 года). Консервативный Рим любил старомодный стиль, в то время как республиканская Венеция предпочитала представляемые второй практикой возможности для пышных антифонов и прочей музыки вечерен, часто в «концертном» стиле, в котором разные группы инструментов или певцов обмениваются музыкальным материалом поверх бассо континуо, словно эхо. Ряд композиторов в своем творчестве представляет географическую распространенность стилей: Лодовико Виадана – старого в Северной Италии, Алессандро Скарлатти – нового в Венеции, Феличе Анерио представляет реакционный Рим, его младший брат Джованни – более прогрессивную тенденцию римской музыкальной мысли, в особенности в ораториях. Архитектура оказывала на музыку свое влияние: собор Святого Марка был идеальной сценой для cori spezzati, раздельных групп хоров (или же голосов и инструментов), создававших насыщенный пространственный эффект музыки Джованни Габриели (который, разумеется, его не изобретал). Томас Кориат посетил церковную музыкальную церемонию в Скуола Гранде ди Сан-Рокко: «Сия духовная трапеза состояла преимущественно из музыки, вокальной, равно как и инструментальной, столь хорошей, столь лакомой, столь редкой, столь превосходнейшей, что она восхитила и ошеломила даже тех иностранцев, каковые никогда не слышали подобного». Мраморные залы Скуола Гранде ди Сан-Рокко по-прежнему служат холстами для экстазов и агоний Тинторетто, чьи ошеломляющие окровавленные святые глядят через площадь на похожую на ангар церковь по соседству, место восторгов Кориата. Он определенно не слышал ничего подобного в Англии.

Опера: начало

Опера – это синтетическая форма. Либреттист (или поэт) был такой же знаменитостью, как и композитор (быть может, даже большей), а популярные либретто (например, «Верный пастух» Джанбаттиста Гуарини 1590 года) вдохновляли множество композиторов на протяжении десятилетий, если не столетий. Идеализированная безделушка Гуарини о не слишком удачной любовной жизни пастухов и их неприступных нимф – пример влияния одной из главных предтеч оперы, пасторальной драмы. Другой пример такого влияния – балет во французском стиле, с которым Италию познакомил Оттавио Ринуччини, первый оперный либреттист. Как и в случае с церковной музыкой, у Рима были свои традиции, отличающиеся от традиций северных городов, – святые и сакральные персонажи соседствовали на сцене с комическими героями из комедии дель арте, предтечами сплетничающих слуг и шалопаев оперы-буффа.

Главная предшественница оперы – интермедия, музыкальная интерлюдия, исполняемая между действиями театральных пьес: «интермедия» или «интермеццо» означает нечто «между половинами» или же «посередине». В них, однако, не рассказывались истории. Основным новшеством в опере было то, что она вобрала в себя музыкальные и театральные элементы интермедии (мадригалы, гомофония, песни, танцы, инструментальные номера) и соединила их с повествовательными возможностями пьесы. Музыка отныне могла двигать действие, как физическое, так и психологическое. Настало время композиторов с подлинным пониманием психологии и настоящим театральным даром. Опера как форма драмы родилась.

Первые оперные композиторы

В прологе первой великой оперы Монтеверди, «Орфей» 1607 года, певец провозглашает: «Io la musica son». Композиторы, которые вдохнули жизнь в новую музыкальную форму в предшествующие Монтеверди годы, были весьма талантливой и колоритной группой.

Джулио Каччини был участником Флорентийской камераты, а также известным певцом и влиятельным педагогом и композитором (или же соавтором) трех опер (две из которых назывались «Эвридика») и, что важнее, гомофонических песен. Его предисловие к «Новой музыке» 1602 года – пространный и подробный трактат о технических и художественных свойствах нового вокального стиля, известного как бельканто, включающий в себя практические советы о том, как избегать монотонного пения, какой инструмент более всего подходит для аккомпанемента певцам (архилютня), как выбрать тональность с тем, чтобы избежать слабого звучания фальцета, и как вобрать в себя «всю изысканность этого искусства». Он постоянно повторяет, что его мудрость предназначена равно для мужчин и женщин, и хвалит пение женщин своей семьи. Примечательно, что он дает детальные инструкции о том, как интерпретировать новую систему цифрованного баса. Музыка, содержащаяся в этой книге, вновь была открыта лишь в последние 30 лет XX века, что позволило установить связь между Каччини и другими ранними оперными композиторами, а также оценить новизну «stile rappresentativo», в рамках которого певец часто сам был героем, а не персонификацией какого-либо мифологического характера.

Дочь Каччини Франческа была, как и ее отец, знаменитой певицей и композитором. Ее внушительная «Первая книга музыки» 1618 года содержит образцы самых изысканных и искусных песен того времени (в том числе и поразительную канцонетту, в которой аккомпанирует не выходящая из моды испанская гитара). Это настоящая музыка певицы. Ее комический балет 1625 года «Освобождение Руджеро» – еще один образец сочинения на популярную тему, в данном случае о волшебном острове колдуньи Альцины.

Примеры вокальной орнаментации из «Новой музыки» Каччини (1602)

Вдобавок к своему музыкальному таланту ее папенька Джулио выказывал наклонность к темным закулисным делам совершенно в духе Флоренции Медичи. Он распустил слухи о неверности одной высокопоставленной замужней дамы из семейства Медичи, убитой за это своим мужем. Он подсидел сочинителя ораторий Эмилио де Кавальери, перехватив у него право поставить оперу на королевской свадьбе в 1600 году. Его соперничество с Якопо Пери вынудило его поторопиться с публикацией своей версии «Эвридики» до того, как появится версия Пери: он велел своим певцам не иметь ничего общего с постановкой на другом конце города.

Пери известен не только как сочинитель первой оперы вообще, но и как сочинитель первой дошедшей до нас оперы. Его «Дафна» 1598 года (ныне утерянная) была написана на либретто соотечественника-флорентийца Оттавио Ринуччи (ее пересмотренную версию поставил тремя десятилетиями позже Генрих Шютц, но и она утрачена). «Эвридика» Пери 1600 года дошла до нас в пышном печатном издании. В предисловии к ней он превозносит достижения как Марии де Медичи, которой она посвящена, так и древних греков (в этом порядке) и признает заслуги его современников, в том числе и (возможно, скрипя зубами) его соперника Каччини. Ее музыка (часть из которой написана другими) почти полностью гомофонна – на современный вкус она кажется суховатой. Для того чтобы ее оживить, нужно понимать местный контекст. На могильном камне Пери написано «Creatore del melodrama» – подходящее понятие (хотя и анахронизм), состоящее из греческих слов со значениями «песнь» и «драма».

Композиторы церковной и камерной музыки

Среди церковных композиторов Лодовико Гросси да Виадана выделяется (минимальным) использованием цифрованного баса в своем значительном корпусе старомодных пьес в мотетном стиле, «Cento Concerti Ecclesiastici» 1602 года, являющемся важным связующим звеном между прежними «органными пьесами», и basso seguente таких композиторов, как Адриано Банкьери, которые просто удваивали партию голоса в басу, и музыкой с подлинно независимым клавирным аккомпанементом. Алессандро Гранди в Венеции и Оттавио Дуранте в Риме первыми ввели гомофонический сольный вокальный стиль в стены церкви, сопроводив свое начинание дидактическими эссе, в которых объяснялось, как, где и когда следует использовать выразительные вокальные эффекты, подобные крещендо в духе Каччини.

Лучшим автором клавирной музыки раннего итальянского барокко был Джироламо Фрескобальди. То было время, когда композитор уже мог создавать себе репутацию по большей части или же исключительно как клавирный виртуоз – Иоганн Якоб Фробергер в Германии, Ян Питерсзон Свелинк в Нидерландах, Джон Булл в Англии (до тех пор, пока он не бежал оттуда, преследуемый долгами и обвинениями в супружеской измене). Фрескобальди был подлинным новатором, соединяющим чудесные экспериментальные хроматические гармонии с самыми разными формальными новшествами и контрапунктической строгостью, благодаря чему позже Бах полностью скопировал более чем стостраничный сборник «Fiori musicali» 1635 года. Бах определенно распознал во Фрескобальди родственную душу несмотря даже на то, что их разделяло сто лет и разница в вере. Подобно Баху, Фрескобальди украшал уже существующие мелодии, используемые как cantus firmus, для целей литургии. В «Цветах» встречаются поразительно похожие на баховские приемы контрапункта, как, например, небольшая фуга с обращенной темой и регулярным противосложением, вьющиеся вокруг хоральной мелодии «Kyrie della Madonna». Опубликованные «Цветы» содержат полные партитуры с четырьмя нотоносцами (поскольку наборная печать, в отличие от рукописи, не может вместить добавочные линейки на одном нотоносце), представляя собой серьезный вызов при чтении с листа, которое не составляло никакого труда для Баха. В одном месте исполнителю дается указание сделать пьесу пятиголосной, играя четыре голоса на клавире и распевая пятый: ему предоставляется фрагмент мелодии и предлагается вставить ее по своему разумению так, как ему кажется подходящим, с лаконичным примечанием композитора «Intendami chi puo che m’intend’io». Баху бы понравилось такое.

Самым заметным композитором раннего барокко до Монтеверди был венецианец, умерший за год до того, как в этот город приехал первый: Джованни Габриели.

Родившийся в середине 1550-х годов Габриели был близок, как в личном плане, так и в музыкальном, к своему дяде Андреа, который, возможно, принимал участие в его воспитании (многие композиторы того времени воспитывались родственником-музыкантом). После 20 лет он побывал в Мюнхене и учился там у Лассо, который оказал на него принципиальное влияние. Вернувшись в Венецию, он занимал высокие посты в двух крупнейших и наиболее влиятельных музыкальных заведениях, базилике Святого Марка и Скуола Гранде ди Сан-Рокко, пока его деятельности не стали с 1606 года мешать болезни. Он умер в 1612 году.

Габриели создал одни из самых примечательных сочинений первой стадии барокко: крупные хоральные звуковые блоки, передаваемые от групп певцов исполнителям, расположенным в различных частях венецианских театральных интерьеров; партии небольших групп, противопоставленные партиям крупных, как в концерте; партии высоко звучащих групп, перемежающиеся партиями низких; аккорды, расцвеченные пассажами и гаммами, что создает почти осязаемое удовольствие от обретенной свободы функциональной гармонии и чистой радости яркого звука. Он был пионером использования динамики, в особенности в знаменитой «Sonata pian’e forte» 1597 года, одной из первых пьес, написанных для конкретных духовых инструментов. Наш восхищенный путешественник Томас Кориат писал:

Со своей стороны могу сказать, что едва не был вознесен на третье небо вместе со святым Павлом. Иногда здесь пели вместе 16 или 20 человек, которых направлял их мастер; и покуда они пели, музыканты с инструментами играли также. Иногда 16 их играло вместе на своих инструментах, десять сакбутов, четыре корнета и две виолы да гамба исключительной красоты… Те, что играли на верхних скрипках, пели и играли вместе, и иногда двое музыкантов вместе играли на теорбах и также пели, рождая восхитительную, сладчайшую музыку…

Кориат нашел, что песни под лютню звучат слишком тихо, – это указывает на большой динамический диапазон. Расстояние, отделяющее от этой музыки динамическое постоянство месс Палестрины, умершего всего десять лет назад, едва ли может быть больше: In ecclesiis Габриели 1615 года – тому подтверждение.

Творчество Джованни Габриели представляет среднюю ветвь стилистического фамильного древа, располагающуюся между крупными сочинениями для нескольких хоров его учителя Лассо и дяди Андреа и музыкой его последователя Монтеверди и его учеников Хасслера и в первую очередь Шютца. На смертном одре Габриели вручил Шютцу свое кольцо, вверяя ему наследие, распространившееся по всей Европе и пережившее века.

Монтеверди

Клаудио Монтеверди (как и многие в этой книге) был из семьи медиков. Он родился в Кремоне в 1567 году и получил начальное образование в местном соборе у ученика Палестрины Марко Антонио Индженьери. В начале 1590-х он получил высокий придворный пост в близлежащий Мантуе, которой с привычной смесью роскоши, интриг и аморальности управляла семья Гонзага. Он путешествовал вместе с герцогом Винченцо, в том числе и во время военных кампаний, добираясь на севере даже до Фландрии в 1599 году. В этом же году он (как и многие другие барочные композиторы) женился на певице. В 1601 году он сделался в Мантуе маэстро (в 1596 году этот пост ускользнул от него) и упрочил свою репутацию серией опубликованных сборников мадригалов. Следом стали появляться оперы, в том числе и впечатляющий «Орфей» 1607 года. В том же году умерла его жена Клаудия, оставив на руках композитора двух детей – письма Монтеверди этого времени полны страдания, гнева и отчаянных переговоров с родственниками и нанимателями – всем тем, что подобные печальные обстоятельства рождают в любое время.

В музыкальной истории много ситуаций, когда самоназванный новый стиль сосуществует с устоявшейся более консервативной традицией. Результатом обычно является то, что Шекспир в свое время описал фразой «Слова, слова, слова…».

В 1600 году Джованни Артузи опубликовал трактат «О несовершенствах современной музыки», в котором прямо критиковал Монтеверди. Дебаты выплеснулись в публичную печать. Ее участники писали под псевдонимами l’Ottuso Academico и анаграммами, такими как Alemanno Benelli (Annibale Mellone). Джулио Чезаре Монтеверди выступил в защиту брата во взволнованном (хотя и несколько бессвязном) трактате «Dichiaratione». Сам Монтеверди пообещал (но так и не составил) письменное опровержение идей Артузи и апологию нового стиля. Эти дебаты как минимум повысили авторитет Монтеверди (и цену его сочинений). Наиболее важным результатом этой небольшой схватки было то, что она пояснила словами уже очевидное в музыке: два стиля различались и новый не мог быть описан в терминах старого. Как и Орфею, Монтеверди больше нельзя было оглядываться назад.

«Орфей» порожден традицией мадригала. Эволюция драматического дара Монтеверди продолжалась. В 1608 году появилась новая опера для пышной королевской свадьбы, «Ариадна», для постановки которой требовалась декорация в виде «дикой скалы посреди волн». В придворный театр Мантуи набилось 4000 человек, чтобы услышать «гармонию инструментов, расположенных за сценой, которая всегда сопровождала голоса, и как только переменялось настроение музыки, то сразу менялся и звук инструментов; и взирать на то, как играют на сцене мужчины и женщины, превосходные в искусстве пения, каждый в своей роли более чем великолепен, и [слышать] жалобу Ариадны, кою та поет на скале, покинутая Тесеем, изображая все с такой страстью и столь жалостливо, что никто из слышавших то не остался равнодушным…».

Изо всей музыки до нас дошла только жалоба Ариадны в более поздней аранжировке – прекрасный образец экспрессивных и драматических возможностей нового стиля.

В 1610 году Монтеверди издал сборник, прямо указывающий на сосуществование в то время в рамках церковной музыки двух практик, старой и новой. В него входила месса в старомодном римском стиле, а также восхитительная «Vespro della beata Vergine», в которой с увлечением демонстрировались все приемы нового стиля, от масштабных хоров до обольстительных сольных партий. В 1613 году его пригласили на самый престижный пост, и он переместился еще восточнее от реки По вверх по социальной лестнице, сделавшись после роскошной демонстрации своих возможностей во время прослушиваний главой капеллы в венецианском соборе Святого Марка.

Как и в случае многих другие беспокойных творческих личностей, перемены и вызовы лишь воодушевляли Монтеверди (даже несмотря на то, что его ограбили по дороге в Венецию). Он реорганизовал имевшиеся в его распоряжении музыкальные ресурсы, пригласил в качестве помощника Гранди, создал невероятно сложную программу служб и церемоний, которые сам сочинил, сам поставил, в которых сам спел и сыграл и которыми сам продирижировал (вместе с братом и сыном помимо прочих). Разборчивый и не слишком быстро сочиняющий, он писал письма, в которых спорил с либреттистами по поводу аспектов драматического музыкального искусства и вел осторожные переговоры с исполнителями и заказчиками по поводу отложенных или пропущенных сроков. Ряд его проектов остался незавершенным. Другие утеряны.

Венеция по-прежнему была уникальным местом как географически и политически, так и в области архитектуры. Внешний мир ворвался в нее подобно нежеланному сирокко в 1630 году, когда страсти, произведенные Тридцатилетней войной, пересекли лагуну и принесли с собой вездесущую чуму. Немногим позже Венецианская республика, уменьшившаяся в размерах, но непокоренная, дала стареющему маэстро еще одну возможность показать свой талант. В 1637-м открылся первый публичный оперный театр. В следующем году два талантливых оперных композитора, Франческо Манелли и Бенедетто Феррари, прибыли в Венецию из Рима, которому все больше угрожала война. Семидесятилетний Монтеверди заполучил их для своего хора в соборе Святого Марка, но подлинное значение это событие обретает благодаря поздним поразительным плодам оперного дара Монтеверди, двум зрелым музыкальным драмам, «Возвращение Улисса на родину» (1640) и «Коронация Поппеи» (1643). Еще одна опера того времени до нас не дошла.

В 1643 году Монтеверди посетил родные места, Мантую и Кремону. Он вернулся в Венецию осенью и умер в ноябре. Он похоронен в тихом углу Санта-Мария-Глорьоза-дей-Фрари, места упокоения многих видных венецианцев. Во время своего визита в Венецию в 2018 году я обнаружил на его могиле букет гвоздик, словно оставленный Орфеем и его спутниками на пути из «care selve e piagge amate» с тем, чтобы могила их создателя «sempre fiorita».

Монтеверди – самый современный композитор в этой книге. Его мадригалы, подобно струнным квартетам Бетховена, отражают все этапы его творческого пути, преображая существовавшую на тот момент музыкальную форму в нечто совершенно иное, – от веселых трехголосных канцонетт (часть которых написана для трех знаменитых аристократических певиц) через внезапную перемену эмоционального содержания в пятой книге (1605), революционного введения отдельного инструментального бассо континуо в седьмой книге 1619 года до сольных мадригалов и пьес «взволнованного» стиля с инструментальным аккомпанементом, подобных мини-операм. Как и его современник Шекспир на другом конце Европы, Монтеверди глубже всего постиг человеческое сердце в сценических произведениях. Слова, форма, стиль и техника соединяются в его сочинениях столь совершенно, что становятся единым целым. Несмотря на быструю смену настроений, в его музыке доминируют глубокие эмоции: постоянство любви Пенелопы и ее косматого мужа Одиссея; непревзойденный дуэт Нерона и Поппеи, пары совершенно не вызывающих никакой симпатии влюбленных (на деле возможно, что его написал не Монтеверди, но это совершенно неважно: стиль и идея могут быть творением сознания и рук разных людей, как в студии живописца эпохи Возрождения). Он был самым значительным из ранних композиторов, писавших сольные партии для голоса.

Как и другие композиторы эпохи барокко, он был забыт вскоре после смерти. Его уникальный музыкальный голос замолчал почти на четыреста лет, прежде чем вновь зазвучать в начале XX столетия, словно голос Орфея с лирой в руках в сопровождении музы.

Конец XVII и начало XVIII в.: опера и оратория

На следующей стадии барокко музыка для голоса и инструментов сделалась более лирической, реализующей возможности бельканто. В драматических сочинениях речитатив secco («сухой»), который двигал сюжет, окончательно отделился от арии (в которой герои размышляли о перипетиях сюжета). Тональность и каденции стали более функциональными, что позволило вводить целый ряд повсеместно распространенных музыкальных жестов, таких как нисходящий интервал кварты, завершающий, и аффективные гармонические альтерации, как в случае так называемого «неаполитанского» аккорда, строящегося на пониженной второй ступени лада. Некоторое непостоянство ранней протогармонии уступило место новой симметрии и уверенности. Все это расцветало, как азалия на площади Испании, в мелодичной музыке итальянцев середины XVII века, таких как Луиджи Росси, чьи оперы были популярны по всей Европе, и Джакомо Кариссими, пионера камерной кантаты (любовной и юмористической) и, что важнее, оратории.

Один прилежный составитель музыкального словаря намекает на противоречия, свойственные оратории, которая названа «чем-то вроде духовной оперы… часто звучащей в Риме…». Оратории писались либо на латыни, либо на итальянском, так, словно их создатели не до конца понимали, к какому миру они принадлежат, – все оратории Кариссими написаны на латыни, и в них можно встретить живописные и выразительные хоры, а также гомофонические повествовательные речитативы, как в «Иеффае» (ок. 1648) и «Всемирном потопе» (ок. 1650), сочиненном по мотивам живописных сюжетов Ветхого Завета, привлекавших композиторов всех времен и стилей. Отличительной чертой римских ораторий был testo, или рассказчик, предтечей которого были рассказчики в старых хоралах, ненадолго прерываемые хором turba. Иногда роль testo выполняла небольшая полифоническая группа певцов.

Одетые в маски посетители оперы в Венеции наслаждались послаблениями старых придворных формальностей в публичных театрах после 1637 года. Как и все прочие организации Венеции, эти театры были тесно связаны с приходами (именно поэтому множество театров носило имя местного святого). Демократизация формы определенно была связана с темами и манерой театральных произведений поздних новаторов, таких как Карло Гольдони и Лоренцо да Понте: оба были венецианцами, в то время как более привилегированный Пьетро Метастазио был из Рима.

К поколению оперных композиторов, чья музыка стала связующим звеном между Венецией Монтеверди и Вивальди, относятся Антонио Чести; занимавший пост Монтеверди в капелле Святого Марка Франческо Кавалли и человек, не сумевший получить место Кавалли из-за нехватки одного голоса при голосовании, однако все-таки получивший в следующий раз, – Джованни Легренци.

Кавалли написал свыше 40 опер в период между концом 1630-х и началом 1670-х годов – уникальное достижение для эпохи перемен. Он был ключевой фигурой в истории эволюции вокального стиля бельканто. Один современный автор утверждал, что Кавалли «практически изобрел оперную арию». В колыбельной во «Влюбленном Геракле» 1662 года драматический эффект создается с помощью аккуратного использования звука инструментов и ранних образцов формы da capo, которая станет характерной приметой более позднего стиля; в «Ясоне» 1649 года он вызывает на свет фурий вместе с «полуночными встречами, загадочными посланиями, заикающимися слугами, остроумными подчиненными и изрядным количеством секса», а также создает жалобную песню с помощью вкрадчивой хроматической повторяющейся басовой фигуры, известной как пассакалья или чакона, что вместе с другими сходными фрагментами становится своего рода прототипом бессмертной сцены смерти Дидоны Перселла, которая будет написана всего несколько десятилетий спустя. Кавалли был самым заметным учеником и последователем Монтеверди.

Многие поздние и наиболее передовые оперы Кавалли были поставлены в Париже. Музыка Чести тоже может служить иллюстрацией интернационального влияния итальянской модели: его «Золотое яблоко» было написано для знатной свадьбы в Вене в 1668 году – ее роскошная постановка была одним из самых известных образцов придворного шика. Его репутация достигла даже Лондона – Сэмюэл Пипс (который испытывал смешанные чувства по отношению к итальянской музыке) хранил ноты его песен.

Некоторые элементы, знакомые нам по музыке Генделя, впервые появляются в этих операх середины века: ombra сцены вызова духа возлюбленной или пророка или же описание того, как опьяневшие герои отходят ко сну под лунным светом; арии с облигатной трубой, представляющие воинственных героев, жаждущих мщения. Комедия стала вводиться в прежде исключительно серьезный оперный мир после пребывания на карнавале в Венеции странствующей труппы в 1637 году: даже Монтеверди отдал дань комедии в «Мнимой безумной» (La finta pazza), очевидно незаконченной, никогда не исполнявшейся и ныне утерянной. Опера Франческо Сакрати на то же либретто 1641 года имела большой успех. Среди новшеств оперной комедии – тараторящие песни запинающиеся персонажи, пародии и короткие ансамблевые финалы, которые подготавливают почву для веселья и изящества моцартовских опер.

Либреттистом «Мнимой безумной» был Джулио Строцци, принадлежащий к влиятельной венецианской семье. Он был незаконнорожденным, усыновленным своим (быть может, и биологическим) отцом. Он, в свою очередь, принял в семью дочь своей служанки (и, возможно, свою), Барбару. Барбара Строцци стала талантливой, успешной и востребованной певицей и композитором, пройдя обучение у Кавалли и опубликовав множество томов, в которых по большей части содержалась светская музыка, часто на тексты отца. Ее сочинения крайне певучи и очаровательно лиричны.

Ее история иллюстрирует не только распространенность в Венеции демократичного и во многом любительского духа, но также и роль музыки того времени в качестве пропуска в высшее общество, невзирая даже на несколько неудобное происхождение: в разное время эпохи барокко Жан-Батист Люлли, юный слуга Сэмюэла Пипса Том Эдвардс и сироты Вивальди в Оспедале делла Пьета, а также бессчетное число мальчиков-певчих сумели пробиться на посты в соборах и королевских капеллах, получили образование и доступ в высшее общество исключительно благодаря музыкальному таланту.

Монастырь и скрипка

Другим местом, где мог процветать талант женщин-композиторов (по крайней мере в католической Европе), был монастырь. В XVII веке есть ряд примечательных примеров. Кьяра Маргарита Коццолани искусно использовала весь спектр сольных и хоровых оттенков в ее стилистически изощренной, уверенной церковной музыке. Ее чуть более молодая современница (и ближайшая соседка) Изабелла Леонарда была монахиней Коллегии Святой Урсулы в Новаре близ Милана с 16 лет до самой смерти в 1704 году, 68 годами позже. Она сочиняла всю жизнь чудесную церковную музыку, демонстрируя хорошее владение техникой и обладая собственным выразительным голосом: она написала множество замечательных инструментальных сочинений, в гармонии и контрапункте сходных с пьесами ее более молодого современника Арканджело Корелли. Быть может, она не достигла его мелодического совершенства, однако превзошла его в создании амбициозных многочастных сочинений, таких как ее десятичастная Sonata da chiesa № 10 продолжительностью в 160 тактов, в которой встречаются два взаимосвязанных рефрена, один из которых играется три раза и состоит из одного фа-мажорного аккорда и скрипичных фигураций поверх него. Почти все ее сочинения, которые она называла questa mia Musicale Operetta, содержат двойное посвящение – какому-либо известному знатному человеку или прелату и Деве Марии.

В эпоху нарождающегося стиля бельканто среднего периода барокко прекрасный звук и виртуозность исполнения культивировали не только певцы. Эти качества позаимствовал и самый важный инструмент той эпохи: скрипка. Ряд городов играл здесь ключевую роль: Кремона, дом знаменитых семей скрипичных мастеров Амати, Гварнери и Страдивари; и Болонья, Модена и Венеция, – в каждом из которых обитали талантливые композиторы и каждый из которых имел собственное преставление о нарождающихся формах и стилях.

«Sonata da chiesa», исполняемая во время литургии вместе с органным континуо, обрела четырехчастную структуру: ее звучание идеально соответствовало акустике больших пространств и воздушных интерьеров местного duomo. «Sonata da camera» обладала менее жесткой структурой, эволюционируя вместе со своей сестрой, танцевальной сюитой с ее характерными частями, в которых переменялся темп и метр: аллеманда и куранта, сарабанда и жига. Богам контрапункта по-прежнему поклонялись. Томазо Витали (Болонья и Модена) величаво сообщил читателям в своем трактате 1689 года «Artificii musicali», что «тот, кто не владеет сокровеннейшим знанием контрапункта всяким образом, каким он пожелает, не заслуживает имени музыканта». Джованни Легренци (Бергамо, Феррара и Венеция) примечательным образом предвосхитил Баха, используя тонические и доминантовые области тональности и противопоставляя тему и ответ, хотя все же не обладал безграничной изобретательностью Баха. (Бах изучал, копировал и аранжировал большое количество итальянской музыки для струнных: ее влияние на него очевидно в его концертах и в элементах музыкальной ткани, таких как тема фуги, состоящая из повторяющихся нот и арпеджио на нескольких струнах.)

Рим: патроны и протеже

В развитии барочного стиля важную роль играли не только солнечные города Италии, но и ее аристократические патроны. По обыкновению, они были колоритной публикой. Рим того времени был приютом для целого ряда королей и королев без королевств, прибывших сюда иногда по собственному выбору, иногда – нет (как, например, бывший Яков II Английский и его раздираемая враждой семья). Обитательница Рима шведская королева Кристина в годы своей зрелости была «чрезвычайно жирна… весьма мужеподобна… с двумя подбородками, с которых свисали длинные волосы бороды…». Она также была известна своей категоричной и страстной поддержкой искусств, в особенности музыки и театра. Одним из ее последователей в этой роли был Пьетро Оттобони, который стал в 1689 году кардиналом, будучи внучатым племянником ставшего тогда же папой Александра VIII (в качестве cardinal nepote, «кардинала-племянника», что было распространенной практикой того времени, благодаря которой у нас появилось слово «непотизм»). Учтивый Оттобони, похоже, надзирал за каждой нотой, выходящей из-под пера виднейших композиторов Рима на рубеже веков, находя, однако, время, чтобы стать отцом приблизительно семидесяти незаконнорожденных детей (если верить Монтескье). Он был не единственным любившим земные удовольствия священником, игравшим ключевую роль в музыкальной истории (хорошую или дурную) в то время, когда прелаты были всего лишь князьями с молитвенником.

Одним из самых эффектных и опасных протеже Кристины был Алессандро Страделла. Пионер нарождающейся формы кончерто гроссо, Страделла был растратчиком и прелюбодеем, которого ударил ножом наемный убийца, когда тот выходил из конвента в Турине, где он женился на бывшей любовнице бывшего начальника, могущественного венецианского дворянина. Он выжил, но все же встретил свою судьбу в 1682 году в Генуе, став жертвой еще одного сверкающего клинка другого наемного убийцы и еще одного ревнивого аристократа. Влияние множества его опер, кантат, серенад и инструментальной музыки вскоре затмила слава Вивальди и Корелли, однако фрагменты его сочинений позаимствовал Гендель для своего «Израиля в Египте». История его жизни стала основой сюжетов нескольких опер XIX века.

Корелли и его влияние

Самым влиятельным из протеже Кристины и Оттобони был Арканджело Корелли. Его имя весьма ему подходит – его музыка парит на крыльях ангелов над всем миром позднего барокко.

Родившийся в провинциальном Фузиньяно в 1653 году, Корелли получил начальное образование в ближайшем центре скрипичного мира, Болонье (этот период его жизни известен плохо). После 20 лет он прибыл в Рим, где его часто называли Il Bolognese. Он удобно и выгодно устроился среди кардиналов и королей музыкального Рима и умер богатым и всеми любимым в 1713 году.

Поразительным образом для того времени, когда композиторы писали быстро и много, Корелли опубликовал всего лишь шесть сборников, в каждом из которых было по двенадцать пьес (композиторы позднего барокко обычно группировали свои пьесы по шесть – так часто поступал Бах). Вся дошедшая до нас музыка Корелли – инструментальная, хотя он писал и оратории, и другие вокальные сочинения на службе у кардинала Оттобони и регулярно принимал участие в знаменитых концертах по понедельникам и великопостных ораториях во дворце Канчеллерия (где он с удобством жил во время своего продолжительного пребывания в Риме). Он сосредоточился почти исключительно на форме трио-сонаты для двух скрипок и группы бассо континуо, в которую входили виолончель и клавир: такой же состав формирует «кончертино», или сольную группу в его кончерто гроссо, опубликованных позже сонат, но, скорее всего, написанных, как и они, до 1700 года.

Скрипичное письмо Корелли характеризуется чистотой, ясностью и фигурациями, а не виртуозностью или пышной орнаментацией. Такой же была и его игра: скрипач и композитор Франческо Джеминиани сообщил своему современнику Доменико Скарлатти, что тот «хорошо управлял оркестром, необычная точность игры которого придавала концертам поразительный эффект… ибо Корелли полагал необходимым для оркестра, чтобы смычки двигались в точности одновременно, все вверх или вниз, так что на репетициях, обязательно предшествовавших любому исполнению его концертов, он немедленно останавливал оркестр, если видел хоть один неверно движущийся смычок». Его музыка возникает в тот момент, когда старый порядок ладов полностью оформляется в новую систему тональностей и совершенных каденций. Он часто использовал фугу в начале частей, иногда не настолько разработанную, как в музыке более поздних композиторов (так же, как и его современник Букстехуде на далеком северном морозном краю Европы, хотя и в ином контексте): фугато, а не фуга. Он любил секвенции, в особенности сладкозвучные последовательности задержаний поверх пыхтящего баса, которые имитировали все, кто только мог: Франческо Гаспарини весьма удачно описал их как «связки и диссонансы, столь умело обработанные и разрешенные и столь хорошо вплетенные в разнообразие тем, что не будет преувеличением сказать – он открыл совершенство восхитительной Гармонии». Чарльз Берни, историк музыки XVIII века, находит метод Корелли несколько ограниченным: «Постоянное обращение Корелли к определенным фигурам выдает недостаток ресурса… Все разнообразные гармонии, модуляции и мелодии Корелли могут быть умещены в весьма небольшой диапазон» – здесь он совершенно (хотя и простительным образом) упускает из виду главное: концентрация манеры и идеи – это есть сильная сторона Корелли и его заслуга. Его музыка достигает изысканного совершенства в малом.

Большое число композиторов извлекло пользу из музыки Корелли. Одним из них был самоуверенный и талантливый музыкальный гость с другой стороны Альп, игравший у него во второй группе скрипок оркестра Оттобони (и однажды показавший ему, как извлечь верхнее ля на струне ми): Георг Фридрих Гендель.

Итальянские приключения Генделя 1706–1710 годов, начавшиеся, когда ему исполнился 21 год, возвещают расцвет зрелого барочного стиля. Он побывал всюду, от Венеции до Неаполя через Рим и все прочие музыкальные центры между этими городами. Он встречался со всеми: патронами, платившими ему; певцами, работавшими с ним; композиторами, чью музыку он беззастенчиво грабил для своих поздних сочинений. Он разделил со своим ровесником Доменико Скарлатти лавры на одном из публичных состязаний в импровизации и исполнении, бывших столь популярными среди музыкальной элиты того времени: заслуженная ничья, согласно биографу Генделя Джону Мэйнуорингу. Впечатляющий корпус его сочинений показывает, что он впитал все, окружавшее его: элегантные итальянские кантаты; эффектные (и сложные) псалмы; серенада об Ацисе и Галатее; оратория об Иисусе Христе и оперы, в том числе и знаменитая «Агриппина» для Венеции 1709 года, слушатели которой кричали «Viva il Caro Sassone!», несмотря на то что он не был из Саксонии (источником этой истории, впрочем, является не слишком заслуживающий доверия Мэйнуоринг, однако она правдоподобна с учетом привычки итальянской публики шумно выражать свой энтузиазм в оперном театре, где «слышна только тысяча криков «Benissimo»).

Музыкальный стиль вновь становился интернациональным.

Середина XVIII в.

С технической стороны установление системы тональной гармонии позволило композиторам создавать интеллектуальный тональный план, или же тональную структуру, в контрапунктической текстуре, так что в фуге, например, Баха может одновременно разрабатываться тема и происходить отход от главной тональности и возвращение к ней. Предпринимались попытки создания идеальной настройки инструмента, или темперации: к тому моменту, когда Бах использовал понятие «хорошо темперированный» в отношении своих клавирных пьес в 1720-е годы, оно означало систему настройки, в которой все полутона были примерно (однако не в точности) одной величины. (Это, вероятно, одна из причин, по которой определенные тональности обладают особым музыкальным и структурным значением в его музыке.) Концертный принцип вобрал в себя идеи ритурнели, перемежающейся более свободными эпизодами, в которых использовались секвенции, подобные вездесущему «квинтовому кругу» (последовательность аккордов, основанная на басе, который в регулярном ритме движется вниз по квинтам), одному из определяющих принципов позднего барочного стиля. Вокальные пьесы включали в себя все больше инструментальных фрагментов – своего рода обратный осмос по отношению к периоду бельканто среднего барокко.

Опера: сериа и буффа

С точки зрения слушателей опера-сериа была плодом своего литературного, а не музыкального родителя. Поэтами оперы-сериа были аристократы книги, бродящие под сенью классических легенд и древней истории. Виднейшими среди них были Апостоло Дзено и Пьетро Метастазио. Под их пером опера-сериа приобрела классическое достоинство по заветам Расина. Известное либретто полагалось на музыку множество раз, обычно в адаптированном виде (для английских слушателей часто сокращали речитативы, чтобы им было легче успевать читать перевод в напечатанной программе, которую они покупали вместе с билетами). Часто либретто излагалось с помощью собранных вместе фрагментов из разных опер, написанных на него.

Опера-сериа быстро стала международным стилем с местными особенностями. Неаполитанский стиль и моду диктовал король арии da capo Алессандро Скарлатти – пока не переехал в Рим. Из Рима он отослал своего юного сына Доменико («орла, чьи крылья выросли») на север, чтобы тот распахнул крылья над Флоренцией и Венецией, где он услышал экстравагантные оперные сочинения Вивальди, Альбинони и Антонио Лотти, который, в свою очередь, понес благую весть новой оперы в Дрезден подобно тому, как испытавшие итальянское влияние немцы Иоганн Адольф Хассе и Георг Фридрих Гендель принесли ее в Гамбург и Лондон. Эти оперы начинались с многочастной увертюры (или «симфонии») с тем, чтобы дать время утихнуть болтовне в зале и на площади, и заканчивались хором почти ускользающей краткости, между которыми происходило целое пиршество из арий da capo, аккуратно распределенных более-менее равномерно между всеми основными певцами. Все более популярными становились речитативы в сопровождении оркестра, а не простого континуо, предоставляя возможность певцам показать свой актерский талант: ярким примером здесь может служить опера 1726 года Леонардо да Винчи на либретто Метастазио «Покинутая Дидона», которая заканчивается речитативом. Гендель поставил эту оперу в Лондоне (внеся в нее существенные изменения) и в своих сочинениях явно наслаждался возможностями речитатива передавать перемену настроения и психологического состояния.

Опера-буффа повествовала о реальных, обычных людях, в ней часто встречались герои комедии дель арте: остроумный слуга и служанка-интриганка; трясущийся старый доктор и слезливая матрона. Музыка здесь была быстрой и веселой, постоянно встречались тараторящие песни и стремительные ансамбли. Либретто «Новобрачных на лодке» Винчи 1722 года написано на неаполитанском диалекте. «Служанка-госпожа» Перголези 1733 года задумывалась как интермеццо в составе его же оперы «Гордый пленник». В ней присутствуют знакомые всем сюжетные перипетии: переодевания, перепутанные герои, поддельный брачный контракт, проблемы, вызванные принадлежностью к определенному классу, статусом, деньгами и сексом, равно как и, конечно же, счастливый финал, обычно связанный с неожиданно выясняющимся важным фактом. Все эти характерные черты, пережив столетия, будут встречаться в операх Сальери, Моцарта, Паизиелло (который сочинил собственную версию «Служанки-госпожи» в 1769 году) и Россини.

Видный венецианский юрист и композитор Бенедетто Марчелло остроумно описал оперные нравы в своем «Модном театре» 1720 года, где он предлагает сатирические советы всем, кто занят в создании оперы, от художников по сцене до шестилетних пажей: современному либреттисту «не нужно читать старых поэтов, потому что, в конце концов, они-то вас не читают»; композиторам не нужно знать правила хорошей композиции, покуда они в состоянии написать «длинный пассаж, состоящий из паааа… импече… коооо… etc.»; он советует дирижеру, что делать с сопрано, которая жалуется, что у примадонны партия больше (дать ей каденцию, чтобы она заткнулась); и чего стоит ждать импрессарио, когда мамаша свою юную дочку на прослушивание и не перестает трещать на венецианском диалекте («Ch’i compatissin mo Sgnouri, perch’ in sta Nott’ la Ragazza la n’hà mai psù durmir una gozza …»), всегда занижая возраст дочери на десять лет: миссис Уортингтон из Лидо.

Вивальди и концерт

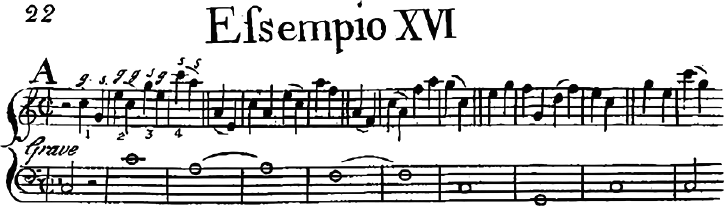

Концерт обрел законченную форму благодаря сочинениям рыжего священника, который не мог отправлять мессу из-за астмы (не слишком приятный недуг во влажной Венеции): Антонио Вивальди. Вивальди наследовал в своем творчестве целому ряду композиторов-новаторов, в том числе Корелли в Риме и Джузеппе Торелли в Болонье. Торелли сделал популярными трехчастную форму с последовательностью частей быстрая-медленная-быстрая и характерный динамический контраст между соло и тутти, а также показал разницу между оркестровым кончерто гроссо и сольным концертом. Много путешествовавший немецкий композитор и органист Георг Муффат сделал интернациональной новую манеру исполнения на струнных инструментах, вводя в партитуры указания того, как должен играть смычок. Среди композиторов поколения Вивальди пионерами оркестрового письма для духовых инструментов, в особенности гобоя, были Бенедетто Марчелло и Томазо Альбинони. Франческо Джеминиани много путешествовал, преподавая повсюду, и нашел неожиданный итальянский уголок в Ньюкасл-апон-Тайн, где обитали торговцы углем и где звучали концерты и сонаты его ученика, английского органиста, организатора концертов и италофила Чарльза Эйвисона. В трактатах того времени описывается новая на тот момент музыкальная манера для солирующих инструментов и кодифицируются орнаментация и указания на направление ведения смычка в партитурах: правило ведения смычка вниз лежит в основе современной техники исполнения музыки барокко.

Немецкие композиторы приспосабливали форму концерта под свои нужды: Гендель в своих Двенадцати больших концертах op. 6, впервые опубликованных в 1739 году, и позже в органных концертах, которые он сочинил с намерением исполнять их самому в перерывах ораторий; Телеман (подобно Вивальди) в сочинениях практически для всех солирующих инструментов и их комбинаций; Бах (как обычно), используя форму итальянского концерта как отправную точку для игры своего безграничного воображения. Немецкий скрипач и композитор Иоганн Георг Пизендель возглавлял коллектив талантливых саксонских музыкантов и композиторов с безошибочно итальянским вкусом. Эволюция барочного концерта венчается сверхъестественной виртуозностью игры Пьетро Локателли и протоклассической элегантностью Джузеппе Тартини: здесь уже слышны звук и манера более позднего галантного стиля.

Сегодня Вивальди по большей части известен своими более чем пятьюстами концертами, почти половина которых написана для скрипки. Их плотный звук невозможно спутать ни с чем, равно как их риторически безупречные идеи быстрых частей; певучее, лирическое легато медленных, известное как «кантилена» (буквально – колыбельная); в их эпизодах постоянно используется квинтовый круг в эпизодах; также они характеризуются ясными, хотя и несложными формой и тональной структурой. Множество их сольных партий предназначено для целых поколений Киаретт и Анн Марий, воспитанных им в Оспедале делла Пьета для девочек-сирот, расположенном неподалеку от Рива дельи Скьявонги, где столетием раньше подвизался Монтеверди. Шарль де Бросс одним из многих указывал на не вполне музыкальную притягательность воскресных служб в Пьете: «Они поют как ангелы… их не пугает инструмент любого размера… нет ничего приятнее, нежели видеть, как юная миловидная монахиня в белом облачении и с веточкой граната за ухом дирижирует оркестром». Как и повсюду в Венеции, Оспедале был тесно связан со своим собором в холодных тонах (позже приходской церковью), глядящим на свое бледное отражение в лагуне, Сан-Джорджо-Маджоре. Вивальди написал немало церковной музыки: для Пьеты, где все партии пели девушки, в том числе «Паулина-тенор» и «Аннета-бас»; и для публичных помещений, в том числе собора Святого Марка, где все партии пели юноши, в том числе и кастраты. В них множество мелодичных, оперных соло, умелых оркестровых приемов и иногда неожиданно резких гармоний (в его выразительной «Et in terra pax» из знаменитого «Gloria in excelsis Deo» 1715 года, RV589, и эквивалентной части из другого его дошедшего до нас сочинения, RV 588, написанного примерно в то же время, тональности переменяются словно по учебнику). Не будет неуважением указать на то, что как контрапунктист он был не Бах: ему это было и не нужно.

Страница из «Искусства игры на скрипке» Франческо Джеминиани (1751)

Вивальди и опера

Огромное количество немыслимого числа барочных опер ненадолго переживало единственный сезон в лондонском Ковент-Гардене, Ганзенмаркте в Гамбурге или Театро Сан-Бартоломео в Неаполе; их было просто слишком много. Вивальди написал (или, по крайней мере, участвовал в создании) свыше 40 опер, в том числе и той для карнавала 1719, что он сочинил за пять дней. У него была звездная, хотя и шаткая репутация оперного композитора: одному путешественнику больше понравилась сольная партия скрипки, чем вся опера, в которую она была включена, в театре Сан-Анжело, и даже друг Вивальди, драматург Карло Гольдони, называл его «превосходным скрипачом и посредственным композитором». Однако в его операх немало выразительных и крайне виртуозных вокальных партий – например, партия «плачущего соловья» из «La Candace» или же «Agitata de due venti» из «Гризельды» (1735): оперным дивам времен Вивальди кричали из лож «‘Ah cara! mi Butto, mi Butto».

Вивальди близко дружил с контральто Анной Жиро, которую Гольдони описывал как «bella e graziosa» и которая, хотя и обладала слабым голосом, была превосходной актрисой. Вивальди приходилось опровергать слухи о том, что его отношения с Анной (которая вместе с сестрой, судя по всему, жила у него) выходят за рамки профессиональных.

Как это часто бывает с успешными музыкантами, карьера Вивальди была результатом счастливого сочетания удачных обстоятельств и таланта. Венеция ему весьма подходила. Его музыка бесконечным потоком лилась на печатные прессы, галереи для хоров, в оркестровые ямы, на оперные и школьные сцены. Он оказал на музыкальный мир значительное влияние: Гендель заимствовал у него музыку, Бах аранжировал его пьесы и все подражали ему. Он много публиковался, часто в знаменитой голландской фирме Эстьенна Роджера: сборники, подобные «L’estro armonico» 1711 года, способствовали распространению его славы повсеместно. Его деловая хватка не уступала рыночному коварству Генделя: он сказал английскому путешественнику в 1733 году, что «решил больше не публиковать концерты, потому что это мешает ему продавать свои манускрипты, которые, по его мнению, принесут больше денег». Он путешествовал в поисках богатых патронов (и увеличивал тем домашнюю стоимость своих сочинений). Он умер во время посещения Венеции в 1741 году и был погребен, как и Моцарт спустя 50 лет, за весьма скромную сумму на ныне исчезнувшем муниципальном кладбище.

Музыка рыжего священника пользуется заслуженной, хотя и несколько однобокой популярностью. Вивальди, быть может, был не самым интеллектуальным композитором, однако остается одним из наиболее стилистически изощренных, плодовитых и мелодически одаренных, великих мастеров барокко.

Доменико Скарлатти

Наш большой тур по итальянскому барокко заканчивается одной из самых примечательных и во многом самых странных историй в этой книге.

Доменико Скарлатти родился в 1685 году, сын известного, талантливого, заботливого, но деспотичного отца Алессандро Скарлатти. Поначалу юный Мимо, как его звали тогда, строил успешную, хотя и заурядную карьеру по примеру знаменитого отца. Юношей в Риме он посещал аркадийские музыкальные мероприятия, устраиваемые важными патронами и священнослужителями в своих дворцах, которые они называли хижинами: здесь они одевались пастухами, давали друг другу прозвища и, рассевшись на траве, пели импровизированные элизейские канцонетты. В 1709 году Скарлатти-младший унаследовал пост своего отца, возглавив капеллу последней римской королевы без королевства, польской Марии Казимиры – своего рода уцененная версия Кристины Шведской, – для театра которой на площади Тринита-дей-Монти он сочинял оперы. Приблизительно с 1715 года он получал жалованье в капелле Юлия, папском хоре в Ватикане. Здесь он начал свою карьеру с кантаты для Рождественского вечера (церемонии, для которой Корелли, вероятно, написал свой чудесный Рождественский концерт двумя десятилетиями ранее) и сочинял музыку для литургии как в пародийном старом стиле Палестрины, так и в весьма экспрессивной новой манере, в том числе и чудесную десятичастную «Stabat Mater».

В 1714 году он получил новую работу у португальского посла и к концу десятилетия перебрался в Лиссабон на службу при роскошном (и платежеспособном) королевском дворе, один из «новых и превосходных музыкантов, которых Его Величество привез из Рима», как писала Gazeta de Lisboa в 1722 году. Одной из его обязанностей было обучение принцессы Марии Барбары, которую позже весьма хвалил знаменитый учитель контрапункта падре Мартини (не самый заядлый критик) за ее «хорошее знание музыки и ее глубочайших ухищрений» (хотя британский посланник был не так ею впечатлен, сказав, что у нее был «большой рот, толстые губы, высокие скулы и маленькие глаза»). Отношения Скарлатти с нею были близкими: в своей последней воле Мария Барбара завещала кольцо и две тысячи дублонов «дону Доминго Эскарлати, моему учителю музыки, который следовал за мной с величайшими усердием и верностью» (несмотря на тот факт, что она ненадолго пережила его).

Пока все заурядно. Современный биограф и исполнитель Скарлатти Ральф Киркпатрик связывает окончание этого своего рода второго подросткового возраста и начало музыкальной зрелости со смертью его отца в 1725 году.

В 1728 году в возрасте 43 лет он женился на 16-летней Марии Каталине Джентили. В следующем году состоялась еще одна важная свадьба: португальская королевская семья дважды породнилась со своими мрачными испанскими соседями, когда Мария Барбара Португальская вышла замуж за наследного принца Фернандо Испанского, а наследный принц Жозе Португальский женился на испанской инфанте на грандиозной двойной свадьбе. Этому трансграничному событию придавалось много значения: длинная королевская процессия достигла специально построенного заснеженного павильона на реке Кайе, сопровождаемая «великолепными музыкальными гармониями, которые исполняли музыканты обеих королевских капелл».

Скарлатти вместе с молодой женой отправились вслед за Марией Барбарой и ее новым мужем в Испанию, в весьма причудливый мир короля Филиппа V. Музыка была главным утешением Марии Барбары. Она нуждалась в ней.

Филипп был подвержен острым приступам того, что в XVIII веке называлось меланхолией. Он спал целыми днями, обедал в три часа утра, не позволял стричь себе волосы и переменять одежду и сообщался с двором только через своего исповедника и королеву, Изабеллу Фарнезе, которая (к счастью для Испании) была верным, умелым и решительным помощником. В 1737 году британский посол сэр Уильям Кокс докладывал, что «королева старается найти подходящее развлечение для короля, который терпеть не может музыку». Несмотря на его нелюбовь к музыке, королева старалась развлечь его, пользуясь услугами знаменитого кастрата Карло Броски, известного как Фаринелли, который очаровывал публику от Венеции до Вены и от Лондона до Версаля: он был приглашен петь прикованному к постели королю из соседней комнаты. И «в эти моменты», сообщает сэр Уильям, «его недуг отступал». Фаринелли платили значительное содержание с тем, чтобы он перестал выступать на публике, управлял королевской капеллой днем и пел королю ночью – чем он занимался десять лет, по-видимому, исполняя одни и те же четыре арии каждую ночь. На своей дневной работе он создал оперную труппу, возможно превосходящую все такого рода труппы XVIII века, обладая контактами с самыми блестящими оперными домами Европы, и регулярно обсуждал аспекты своего искусства в переписке с Метастазио. Он управлял и другими музыкальными событиями, в том числе и знаменитой серией концертов на лодках. Мария Барбара выказывала ему особое внимание, а он, по замечанию Берни, неспособен был вызвать ревность ни в ком.

Распорядок жизни Скарлатти включал в себя путешествия вместе с двором в его ежегодном перемещении из дворца во дворец; на пути он вбирал характерный мрачный и яростный испанский дух мавританских крыш и средиземноморских гор. Как и большинство придворных, он жил в Мадриде, где они с Марией заботились о все разрастающемся семействе. В 1738 году он был принят в португальский рыцарский орден. В феврале 1739 года он опубликовал свои «Essercizi per Gravicembalo», роскошно гравированные в Лондоне, с неизбежным велеречивым посвящением королю Португалии и куда более коротким и значительно более красноречивым обращением: «Читатель, будь ты дилетант или профессор, не жди в этих сочинениях никакой глубокой учености, но лишь затейливые шутки искусства… Быть может, они понравятся тебе… обращайся с ними более как человек, нежели как критик, и тем увеличь свое удовольствие». Ныне, уже далеко на шестом десятке, перед нами наконец появляется причудливый, переменчивый, бесконечно изобретательный и совершенно оригинальный Скарлатти клавирных сонат.

Жена Скарлатти Мария умерла в 1739 году, а где-то между 1740 и 1742 годами он женился во второй раз: двуязычная семья его включала в себя три поколения. Параллель с современником Бахом здесь примечательным образом и довольно неожиданно оказывается неполной: ни один из девяти детей Скарлатти не стал музыкантом. Быть может, здесь сыграло роль его нежелание воспоминать то давление, которое на него оказывал его отец?

В 1746 году несчастный король Филипп V умер. Фердинанд и Мария Барбара стали королем и королевой, возглавив музыкальный двор, которым умело управлял Фаринелли (хотя, к несчастью, Фердинанд отчасти унаследовал недуг отца). В 1755 году пришли новости о катастрофическом землетрясении в Лиссабоне, уничтожившем большую часть гордого музыкального наследия Португалии и вынудившем многих ее музыкантов отправиться в Испанию. Скарлатти умер в 1757 году, оставив семью вполне обеспеченной (несмотря на сообщение Берни о том, что Фаринелли сказал ему, будто Скарлатти «пристрастился к игре»).

Помимо немногих более или менее предсказуемых ранних сочинений, все клавирные пьесы Скарлатти появляются после «Упражнений» 1739 года. Подавляющее большинство их – и среди них наиболее зрелые – датируются последними годами его жизни. Они представляют собой одни из наиболее поразительных и оригинальных музыкальных пьес. В них происходит синтез всех его характерных черт и событий долгой жизни – от рожка неаполитанских пастушков и бравурного пения оперной примадонны до мрачной набожности и гнусавого пения испанских клириков и хористов. Встречается андалусийский лад. Во множестве сонат слышны танцевальные ритмы, в особенности ритм сегидильи и болеро. Здесь можно встретить все аспекты виртуозной клавирной игры, в том числе и частое пересечение рук и быстрый повтор нот. С гармонией и диссонансом он обращается с невероятной смелостью. В сонатах слышна его исключительная мелодическая изобретательность, принадлежащая и барокко, и классицизму и не принадлежавшая ни тому ни другому. Форма их сама по себе уникальна: такой вещи, как одночастная соната, просто не существует ни до, ни после Скарлатти (хотя встречаются определенные стилистические параллели с космополитичными сочинениями недолго пережившего его современника и ученика, португальца Карлуша де Сейшаша).

Слава Скарлатти пережила его лучше, чем его коллег, быть может, оттого, что клавирную музыку было проще печатать и распространять. У него было много поклонников в Англии, в том числе и эксцентричный ирландский органист Томас Розенгрейв и композитор из Ньюкасла Чарльз Эйвисон, а также богатый коллекционер и патрон лорд Фицвильям. Его часто ставят в один ряд с Бахом и Генделем как участника великого триумвирата музыкантов, рожденных в 1685 году, однако он наименее известен из троих и в каком-то смысле не вполне принадлежит к их компании. На протяжении большей части своей жизни он был, откровенно говоря, весьма средним барочным композитором. Его уникальный вклад в музыкальную литературу – его поразительная поздняя клавирная музыка. Подобно Гайдну немногим позже, он нашел свой путь между двух музыкальных миров благодаря повседневной верности своему искусству в аристократическом уединении вдали от беспокойств, которые вызывают чужие деяния и мысли.

Испанское барокко

Влияние Скарлатти и Фаринелли – пример итальянского доминирования в музыкальной культуре испанского барокко. Однако, как и повсюду в Европе, местные музыканты придали заимствованной у своих средиземноморских соседей форме характерный акцент.

Сарсуэла была своего рода театральной закуской, в которой разговорный текст соединился с музыкой и танцами. В «Лаврах Аполлона» Хуана Идальго де Поланко, поставленных в мадридском Прадо в 1657 году, за отправную точку берется классический миф в итальянском стиле. Себастьян Дурон нес знамя барокко до XVIII века, однако в конце концов принял сторону не того короля в войне за Испанское наследство, после чего статус ведущего композитора церковной и театральной музыки (и его пост при дворе) перешел к Антонио де Литересу, среди оперных сочинений которого – его версия 1708 года знакомой пасторальной истории двух влюбленных, известных в Испании как Azis y Galatea.

Тем временем Жоан Серелос писал старомодную церковную музыку в цитадели монастыря Монтсеррат близ Барселоны. Музыкальная традиция Монтсеррат сохраняется по сей день в ежедневном пении его хора. Среди многих других музыкантов, обученных в его стенах, был бывший мальчик-певчий, ставший наиболее влиятельным испанским композитором XVIII века, падре Антонио Солер. Музыка Солера является связующим звеном нескольких традиций. Его клавирные сонаты блестящи, непредсказуемы и написаны в переходной форме, в них очевидно влияние экспериментов Скарлатти (который мог быть его учителем) и иностранцев, таких как К. Ф. Э. Бах. Он писал камерную музыку для струнных тогда же, когда Гайдн занимался тем же самым в далекой Австро-Венгрии. Его великолепные концерты для двух органов были написаны им для себя и своего одаренного царственного ученика, инфанта дона Габриеля де Бурбона, и, возможно, исполнялись на двух органах в капелле Эскориала, где он служил (хотя некоторые современные исполнители полагают, что инструменты располагались слишком далеко друг от друга для того, чтобы это было возможным). Он опубликовал пространный и чрезвычайно подробный теоретический трактат под названием «Ключ к модуляции» (Llave de la Modulación) 1762 года, в котором приводится множество математических отношений интервалов и практические советы о том, как перейти от одной тональности в другую (его соната № 90 фа диез мажор демонстрирует именно это). Быть может, самыми веселыми и самыми неожиданными для серьезного монаха сочинениями являются его рождественские вильянсико.

Вильянсико были популярной испанской музыкальной и поэтической формой, просуществовавшей начиная с позднего Средневековья до эпохи классицизма: слова в них были на местных наречиях, а музыка заимствовалась из народных песен и танцев. Солер создал свои вильянсико на основе ренессансной поэтической куплетно-припевной модели, которая под его пером обратилась практически в мини-кантату. Он вписал туда грациозные сольные вокальные партии в духе рококо: они звучат как раннее эхо сочинений Моцарта и включают в себя драматические эпизоды, такие как описание морского шторма, и бытовые сцены о строгом хормейстере, который не успевает подготовить рождественскую службу, так как его певчие постоянно дурачатся на репетициях, – все это живо отражено в музыке.

В своих лучших образцах испанская музыка сохраняет характерное звучание своего народного наследия: топот танцевальных ритмов, эхо инструментов, подобных пиренейской волынке, и, разумеется, звуки гитары и ее предшественницы виуэлы. Ее орган рычит и плюется. Региональные особенности испанской музыки сохраняются в таких формах, как тонадилья, сорт сатирической музыкальной миниатюры, и сайнете («фарс» или «пикантный нюанс» – короткой комической опере, предназначенной для исполнения в перерывах между частями более серьезных сочинений – своего рода двоюродная сестра интермеццо).

Роскошный синтез всех указанных тенденций был создан в новом мире (в особенности, хотя и не исключительно, в Мексике) в поразительно колоритной церковной музыке Хуана Гутьерреса де Падильи, Игнасио де Джерусалема и Мануэля де Сумайи, легко соединявших новый и старый стили с перкуссивными мексиканскими ритмами и языком, бросая на величественный барочный лик, подобный цветущим фасадам церквей на площадях Пуэблы и Оахаки, отблески латинского огня.

Назад: Техника и форма

Дальше: 7 Скрипки и Версаль: Франция