Книга: Философия упадка. Здесь научат самому дурному

Назад: Глава 9 Штирнер, эгоист-теоретик

Дальше: Глава 11 Шестов: Бог выше добра

Глава 10

Ницше,

или Путешествие за пределы морали

Этическая мысль Фридриха Ницше (1844–1900) может быть выражена одной формулой: за моралью и моральными требованиями стоит властолюбие, воля к власти. Моральное регулирование – отражение намерений господствующих групп сохранить свое господство. Мораль – это просто превращение привычек, выработавшихся у людей в социальной практике, в некоторую норму, которая удерживает отношения господства и подчинения.

Но при этом нельзя назвать Ницше имморалистом в полном смысле слова. В конце концов, он одобряет дружбу, благодарность, самопожертвование. Другое дело, что он считает, будто внутри реальной социальной практики все эти вещи тоже часто искажаются. Дружба переходит во взаимную зависимость, созависимые отношения, благодарность – в скрытый шантаж и насильственное утверждение своей правоты, самопожертвование – в жестокость и обесценивание чужих достижений.

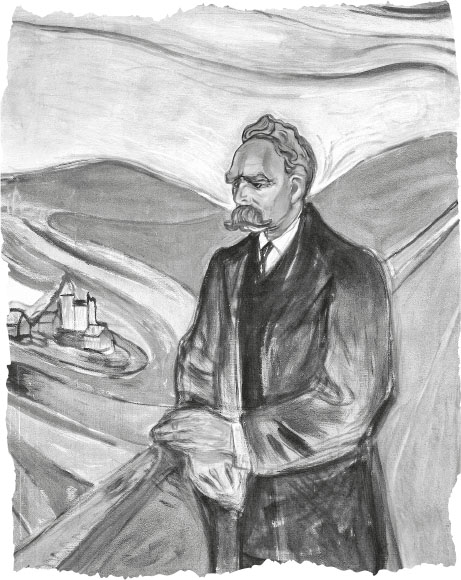

Эдвард Мунк. Фридрих Ницше. 1906

Если Штирнер говорил, что мораль слишком часто превращается в общие слова и не дает раскрыться индивидуальности, то у Ницше мораль мешает и общим понятиям. Она переподчиняет их себе, превращает просто в разные лики одного и того же властолюбия. Например, «добром» начинают называть скупую благотворительность господствующих классов, «красотой» – привычные способы украсить повседневность и найти эмоциональное удовлетворение, «истиной» – отдельные формулировки, которые случайным образом были признаны правдивыми.

Тем самым морализм играет на трусости и конформизме большинства людей, не желающих идти против общественного мнения. Он порабощает людей словами, которые кажутся высокими и прекрасными, но на самом деле указывают на весьма неприглядные, скупые и жестокие социальные практики.

Ницше прежде всего обрушивается, вслед за античными стоиками, на сострадание. Сострадание для него – всегда игра на понижение, это демонстративное поведение, которое должно внушить, что весь мир состоит из ничтожных и жалких людей. Сострадая, человек просто переносит на других недовольство собой. А современный человек понимает, что он творчески ничтожный, обыденный, слабый и зависимый и от окружения, и от власти.

Современный человек – маленький человек, обижаемый всеми. Поэтому, чтобы приписать себе какое-то достоинство, он воображает, что спасает других от обид. Он просто приписывает себе как бы божественные полномочия, ничем не оправданные и не оплаченные, лишь бы забыть о собственном унижении и выдать себя за спасителя других от действительных или мнимых унижений:

Там, где нынче проповедуется сострадание – а в сущности говоря, теперь уже не проповедуется никакая иная религия, – пусть психолог навострит уши: сквозь всё тщеславие, сквозь всю шумиху, свойственную этим проповедникам (как и всем проповедникам), он услышит хриплый, стонущий истинный вопль самопрезрения. Оно находится в связи с тем помрачением и обезображением Европы, которое возрастает в течение целого столетия <…>, – если только оно не является его причиной! Человек «современных идей», эта гордая обезьяна, страшно недоволен собой – это неоспоримо. Он страдает, а его тщеславие хочет, чтобы он только «со-страдал».

Итак, сострадание движимо тщеславием, которое становится всё более мелочным, потому что сострадание никак не улучшает жизнь. А за моралью, которая притязает улучшить жизнь, стоит готовая система власти и подчинения. Эта система не развивается, потому что она запуталась в собственном крючкотворстве, в собственном перераспределении обязанностей.

Здесь Ницше резко расходится с античными стоиками, которые воспевали обязанности как дисциплину, делающую человека человеком, социальным существом. Для Ницше такое социальное существо – всего лишь «гордая обезьяна», приспособившееся к обстоятельствам животное. Обязательства и обязанности просто перераспределяют власть и приводят к инфляции власти – когда любой человек, взявший на себя обязательства, воображает себя хозяином положения.

Ницше призывает покончить с «чувством долга», которое оборачивается просто рабством у первого попавшегося хозяина, у первого попавшегося встречного, который почему-то заявил, что он хозяин:

Мы, имморалисты! Этот мир, который близок нам, в котором нам суждено бояться и любить, этот почти невидимый, неслышимый мир утонченного повелевания, утонченного повиновения, мир, где царствует «почти» во всех отношениях, крючковатый, коварный, колючий, нежный, – да, он хорошо защищен от грубых зрителей и фамильярного любопытства! Мы оплетены крепкой сетью и кожухом обязанностей и не можем выбраться оттуда – в этом именно и мы, даже мы, суть «люди долга»! Порою, правда, мы танцуем в наших «цепях» и среди наших «мечей»; чаще же, и это тоже правда, мы скрежещем зубами под их тяжестью и мечемся нетерпеливо в сознании таинственной суровости нашего жребия. Но мы можем делать что угодно: болваны и очевидность говорят против нас – «это люди без чувства долга», – болваны и очевидность всегда против нас!

Ницше говорит, что да, мораль можно понимать не как раскрытие человеческого в человеке, а как укрощение звериного в человеке, как воспитание нрава и смягчение чувств. Но мораль от этого не становится доброй по отношению к бытию. Напротив, она превращает человека в бесконечно подчиненное существо, зависимое не только от чужих распоряжений, но и от чужих (и чуждых) эмоций:

В позднейшей эпохе, имеющей право гордиться человеколюбием, осталось столько боязни, столько суеверной боязни перед «диким жестоким зверем», победа над которым и составляет гордость этих более гуманных времен, что даже очевидные истины не высказывались в течение целых столетий, словно по уговору, потому что казалось, будто они снова призывают к жизни этого дикого, наконец умерщвленного зверя. Я рискую, быть может, кое-чем, упуская от себя такую истину, – пусть другие снова изловят ее и напоят ее таким количеством «молока благочестивого образа мыслей», пока она не успокоится и не уляжется, забытая, в своем старом углу.

Как мы видим, Ницше говорит, что всё это смягчение нравов быстро забывается – ведь оно не поддерживается настоящей виртуозностью и гибкостью ума. Это просто некоторый принятый должный образ мыслей: нужно быть спокойным и смиренным, не бунтовать, и тогда всем вокруг будет хорошо. Но в таком спокойствии и развертывается жестокость: ведь когда все сидят тихо, тогда любой, кто захватит власть, может заставить тихих людей обслуживать его безжалостность. Например, он решит всех принудить к голоду и тяжелому труду, и все это воспримут просто как «возвращение долга», а не как узурпацию.

Поэтому Ницше призывает быть нетерпеливыми и для этого вернуть настоящий смысл трагедии – не как отражения ситуации, в которой бунтарь терпит крах, а добрые обыватели оказываются правы, но как бунта, который находит продолжение: человек уже побеспокоил богов, а значит, в чем-то стал сверхчеловеком. Трагический герой для Ницше – предшественник сверхчеловека. Так он называл будущего человека, преодолевшего в себе обыденные компромиссы, трусость, сосредоточенность на одних и тех же вопросах, каковая запутывает в ненужных социальных обязательствах.

Сверхчеловек может отречься от жестокости, потому что он щедр к себе и другим. Жестокость для него – это слишком мелко. Тогда как обыватель всегда жесток – ему нужны сильные жестокие впечатления, чтобы смириться со своей жалкой долей. Он даже готов мучиться, страдать, только бы забыть о своем жалком положении – примерно как сейчас люди «откладывают на черный день», хотя это только еще больше загоняет в нищету и безысходность:

Нужно усвоить себе другой взгляд на жестокость и раскрыть глаза; нужно, наконец, научиться нетерпению, чтобы такие нескромные, упитанные заблуждения, как те, например, что были вскормлены старыми и новыми философами относительно трагедии, не смели больше добродетельно и нагло расхаживать по земле. Почти всё, что мы называем «высшей культурой», покоится на одухотворении и углублении жестокости – таково мое положение; «дикий зверь», о котором шла речь, вовсе не умерщвлен, он живет, он процветает, он только обожествился. То, что составляет мучительную сладость трагедии, есть жестокость; то, что приятно действует в так называемом трагическом сострадании, в сущности, даже во всем возвышенном, до самых высших и нежнейших содроганий метафизики, получает свою сладость исключительно от примеси жестокости. Римлянин на арене, христианин в восторгах креста, испанец перед костром или зрелищем боя быков, современный японец, стремящийся к трагедии, рабочий парижских предместий, страстно тоскующий по кровавым революциям, вагнерианка, с изнеможенной волей «претерпевающая» Тристана и Изольду, – все они наслаждаются и упиваются с таинственной алчностью одним и тем же – зельями великой Цирцеи «жестокости». При этом, конечно, нужно отогнать прочь дурацкую старую психологию, которая умела твердить о жестокости только одно, что она возникает при виде чужих страданий: есть большое, слишком большое наслаждение также и в собственном страдании, в причинении страдания самому себе – и во всех случаях, когда человек склоняется к самоотречению в религиозном смысле или к самоискалечению, как у финикиян и аскетов, или вообще к умерщвлению похоти, к умерщвлению и сокрушению плоти, к пуританским судорогам покаяния, к вивисекции совести, к sacrificio dell’intelletto [пожертвование интеллектом (ради веры)] Паскаля, – его тайно влечет и толкает вперед собственная жестокость, им движут опасные содрогания жестокости, обращенной против самой себя. В конце концов следует принять во внимание, что даже познающий действует как художник, прославляющий жестокость, когда он заставляет свой дух наперекор его стремлению и довольно часто наперекор желаниям своего сердца познавать, т. е. отрицать то, что он хотел бы утверждать, любить, чему он хотел бы поклоняться; уже в каждом проникновении вглубь заключается насилие, желание причинить страдание последней воле духа, которая неустанно стремится к кажущемуся и к поверхности, – уже в каждом стремлении к познаванию есть капля жестокости.

Итак, Ницше находит тягу к страданию и в удовольствиях рабов, выходящих на арену или вступающих в драку, и в христианском культе Креста, и в новейшем культе Вагнера, который не разделяет любовное томление и смертную муку. Всё это для него религия рабов, которые, даже когда восстают, просто устраивают зрелище, просто хотят на время забыться, на время отойти от своей многолетней бессмысленной жизни.

В этом бунте они опять становятся рабами. Ведь, согласившись на жестокость, легализовав ее в своей жизни, они тем самым обрушивают на свои спины любые бичи, допускают с собой сколь угодно жестокое обращение впредь. Если до этого они были на арене, то теперь оказываются в одной большой тюрьме: будь то тюрьма тяжелой работы у станка, тюрьма скучного рутинного быта или тюрьма зависимости от родственников и знакомых.

Но, может быть, люди аристократичные, свободные, имеющие досуг, находятся не в этой тюрьме? Нет, для Ницше они пребывают в столь же жалком положении, что и рабочие. Прежде всего, они зависимы друг от друга не только на деле, но и на словах: они боятся обидеть друг друга, поссориться – а значит, оказываются в ситуации не только подчинения, но и вырождения.

Аристократы – это декаденты, вырожденцы. Они боятся употребить на протяжении всей своей жизни резкое слово, и поэтому само их отношение к жизни распадается на отдельные эмоции и отдельные зависимые от ситуации жесты. Разложение аристократии – это не столько ее увлечения, например любовные или пристрастие к роскоши, сколько такой эффект вежливого слова, которое дробит восприятие реальности и не позволяет честно к ней отнестись. Аристократы вянут среди изящных слов и уже не умеют быть честными.

Далее, аристократы чтут друг друга как равных, но это ведет не к равенству и справедливости, но к настоящему апофеозу воли к власти. Ведь они стремятся присоединить к своему сообществу еще равных, чтобы не чувствовать себя одинокими, и тем самым осуществляют экспансию, ведут себя как настоящие колониалисты. В этом смысле аристократы Ницше отличаются от бюрократов, легко принимающих в свою корпорацию тех, кто работает на общую выгоду, разве что несколько большим изяществом манер.

Аристократы – это не только декаденты, но и захватчики по своей природе. То, что аристократы стали воздерживаться от дуэлей, от битв, от настоящего риска, а просто занимаются распределением благ, в том числе символических, вроде чести и достоинства, привело, по Ницше, к окончательному вырождению аристократии.

Взаимно воздерживаться от оскорблений, от насилия и эксплуатации, соразмерять свою волю с волею другого – это можно считать в известном грубом смысле добронравием среди индивидуумов, если даны нужные для этого условия (а именно, их фактическое сходство по силам и достоинствам и принадлежность к одной корпорации). Но как только мы попробуем взять этот принцип в более широком смысле и по возможности даже сделать его основным принципом общества, то он тотчас же окажется тем, что он и есть, – волей к отрицанию жизни, принципом распадения и гибели. Тут нужно основательно вдуматься в самую суть дела и воздержаться от всякой сентиментальной слабости: сама жизнь по существу своему есть присваивание, нанесение вреда, преодолевание чуждого и более слабого, угнетение, суровость, насильственное навязывание собственных форм, аннексия и по меньшей мере, по мягкой мере эксплуатация, – но зачем же постоянно употреблять именно такие слова, на которые клевета наложила издревле свою печать? И та корпорация, отдельные члены которой, как сказано ранее, считают себя равными – а это имеет место во всякой здоровой аристократии, – должна сама, если только она представляет собою живой, а не умирающий организм, делать по отношению к другим корпорациям всё то, от чего воздерживаются ее члены по отношению друг к другу: она должна быть воплощенной волей к власти, она будет стремиться расти, усиливаться, присваивать, будет стараться достигнуть преобладания, – и всё это не в силу каких-нибудь нравственных или безнравственных принципов, а в силу того, что она живет и что жизнь и есть воля к власти. Но именно в этом пункте труднее всего сломить общие убеждения европейцев; теперь всюду мечтают, и даже под прикрытием науки, о будущем состоянии общества, лишенном «характера эксплуатации», – это производит на меня такое впечатление, как будто мне обещают изобрести жизнь, которая воздерживалась бы от всяких органических функций. «Эксплуатация» не является принадлежностью испорченного или несовершенного и примитивного общества: она находится в связи с сущностью всего живого, как основная органическая функция, она есть следствие действительной воли к власти, которая именно и есть воля жизни.Положим, что как теория это новость – как реальность это изначальный факт всяческой истории; будем же настолько честны по отношению к себе!

Получается, аристократы и бюрократы всех эксплуатируют именно потому, что они вкупе – равновесная система. Они, как природа, как будто бы «естественно» относятся друг к другу, с уважением и почитанием. Но, как природа, они также равнодушны ко всем, включая своих. Они не заметят даже своих потерь, сказав «человек ушел с честью». Потому они тем более не заметят чужих потерь. Они в конце концов превращаются в эгоистов, если воображают себя не просто природными, но небесными существами, «звездами» (вспомним нынешний культ «звезд»):

Рискуя оскорбить слух невинных, я говорю: эгоизм есть существенное свойство знатной души; я подразумеваю под ним непоколебимую веру в то, что существу, «подобному нам», естественно должны подчиняться и приносить себя в жертву другие существа. Знатная душа принимает этот факт собственного эгоизма без всякого вопросительного знака, не чувствуя в нем никакой жестокости, никакого насилия и произвола, напротив, усматривая в нем нечто, быть может, коренящееся в изначальном законе вещей, – если бы она стала подыскивать ему имя, то сказала бы, что «это сама справедливость». Она признаётся себе при случае, хотя сначала и неохотно, что есть существа, равноправные с ней; но как только этот вопрос ранга становится для нее решенным, она начинает вращаться среди этих равных, равноправных, соблюдая по отношению к ним ту же стыдливость и тонкую почтительность, какую она соблюдает по отношению к самой себе, сообразно некой прирожденной небесной механике, в которой знают толк все звезды. Эта тонкость и самоограничение в обращении с себе подобными являются лишним проявлением ее эгоизма – каждая звезда представляет собой такого эгоиста: она чтит себя в них и в правах, признаваемых ею за ними; она не сомневается, что обмен почестями и правами также относится к естественному порядку вещей, являясь сущностью всяких отношений. Знатная душа дает, как и берет, подчиняясь инстинктивной и легковозбуждаемой страсти возмездия, таящейся в глубине ее. Понятие «милость» не имеет inter pares [между равными] никакого смысла и благоухания; быть может, и есть благородный способ получать дары, как бы допуская, чтобы они изливались на нас свыше, и жадно упиваться ими, как каплями росы; но к такому искусству и к такому жесту знатная душа никак не приноровлена. Ее эгоизм препятствует этому: она вообще неохотно устремляет взор свой в «высь», предпочитая смотреть или перед собой, горизонтально и медлительно, или сверху вниз: она сознает себя на высоте.

Итак, аристократы мстят с равнодушием и яростью природы, не замечающей гибели отдельных существ. Но при этом они живут ценностями, возвеличивают себя как носителей правильных ценностей, как высоких, прекрасных и знатных, и из-за этого становятся неисправимо жестокими. Ведь теперь они могут заявлять права и на все слова, и на все символы, отталкивая тех, кто не успел присвоить все эти слова и объявить себя «честным» и «благородным».

Они наслаждаются своей иллюзией быстрого присвоения всех символических ресурсов. А кто не успел стать таким, как они, быстро себе присвоить все ценности – тот обречен на презрение как якобы человек, лишенный ценностей.

Самую глубокую пропасть образует между двумя людьми различное понимание чистоплотности и различная степень ее. Чему может помочь вся честность и взаимная полезность, чему может помочь всяческое взаимное благожелательство – в конце концов это не меняет дела: они «не могут выносить друг друга»! Высший инстинкт чистоплотности ставит одержимого им человека в чрезвычайно странное и опасное положение одиночества, как святого: ибо высшее одухотворение названного инстинкта есть именно святость. Познание неописуемой полноты счастья, доставляемого купаньем, страсть и жажда, постоянно влекущая душу от ночи к утру и от мрачного, от «скорби», к светлому, сияющему, глубокому, утонченному – насколько такое влечение выделяет людей, это влечение благородное, настолько же и разобщает их. Сострадание святого есть сострадание к грязи человеческого, слишком человеческого. А есть такие ступени и высоты, с которых он смотрит на самое сострадание как на осквернение, как на грязь <…>

Итак, сострадание превращается лишь в один из светских обычаев, наравне с гигиеной, и оно же делает человека одержимым своей якобы чистотой и невинностью. Человек чистоплотный, «грамотный» в светских и гигиенических обычаях, высокомерно отвергает всех, кто просто ради того же благожелательства не успел соблюсти все эти обычаи. Он утверждает свою волю к власти уже не просто над отдельными людьми, но над всеми их поступками: любой поступок человека, не принадлежащего высшему кругу, объявляется грязным.

Генрих Апель. Памятник Ницше на Хольцмаркте в Намбурге. 1935. © Эандре

Поэтому такой морализм ведет уже не просто к угнетению, а к истреблению людей: если они считаются скверными, то никто не придет к ним на помощь, не подаст руку помощи в беде. Ницше предвидел геноциды ХХ века, на которые не обращали внимания «приличные» люди, даже если они жили рядом с лагерем истребления.

Морализму, который оборачивается геноцидом, Ницше противопоставил «веселую науку», которая отказывается от страдания и сострадания. Эта веселая наука ничего не проповедует, она играет смыслами и поэтому не позволяет никому присвоить слова и смыслы, лишить других людей этих слов и смыслов. И человек жестокий, и человек сострадательный равно не правы с точки зрения веселой науки, они оба и лицемерны, и влюблены в себя, и действуют как все, даже если все начинают совершать что-то неразумное. Такому дурному вкусу Ницше и противопоставляет свою новую игровую веселость:

Человек, который говорит: «Это нравится мне, я возьму это себе и буду беречь и защищать от каждого»; человек, который может вести какое-нибудь дело, выполнить какое-нибудь решение, оставаться верным какой-нибудь мысли, привязать к себе женщину, наказать и сокрушить дерзкого; человек, у которого есть свой гнев и свой меч и достоянием которого охотно делаются слабые, страждущие и угнетенные, а также животные, принадлежа ему по природе, словом, человек, представляющий собою прирожденного господина, – если такой человек обладает состраданием, ну, тогда это сострадание имеет цену! Но какой прок в сострадании тех, которые страдают! Или тех, которые даже проповедуют сострадание! Теперь почти всюду в Европе можно встретить болезненную чувствительность и восприимчивость к страданиям, а равным образом отвратительную невоздержанность в жалобах, изнеженность, пытающуюся вырядиться в нечто высшее при помощи религии и разной философской дребедени, – теперь существует форменный культ страдания. Немужественность того, что в кругах таких экзальтированных людей окрещивается именем «сострадания», по-моему, постоянно и прежде всего бросается в глаза.Нужно воздвигнуть жесточайшее гонение против этого новейшего рода дурного вкуса; и я желал бы в конце концов, чтобы люди носили как средство против него и в сердце, и на шее прекрасный амулет gai saber – или, говоря яснее для моих соотечественников, «веселую науку».

Итак, Ницше выступает против дурного вкуса, который поспешно отличает добро от зла, и поэтому позволяет людям властным и высокомерным сразу присвоить «добро». Веселая наука неспешна. Пока не закончился раунд игры, мы не имеем права знать, что есть добро, а что – зло.

Имморалист Ницше говорит о сверхчеловеке, который выигрывает в этой игре и одновременно учреждает ее правила. В этой игре всякий раз проигрывает природа из-за ее равнодушия. Значит, сверхчеловеком может стать любой, кто обыграл природу – не больше и не меньше.

Назад: Глава 9 Штирнер, эгоист-теоретик

Дальше: Глава 11 Шестов: Бог выше добра