Книга: Книга о музыке

Назад: Глава 5 XVII–XVIII века: архитектура инструментальных жанров

Дальше: Глава 7 XIX век: жанры, практики, репертуарный канон

Глава 6

XIX век: романтическая мифология музыки

Как романтизм варит свое эстетическое зелье из идеалов прошлого и будущего, из историзма, национализма, литературной музыки и музыкальной поэзии, варит и пробует, а публике чудится, что она присутствует при сражениях не на жизнь, а на смерть

Фальшивая фуга. — Длинный XIX век. — Воображаемые и реальные музыканты. — Демоны и герои. — История и фольклор. — Программная и «абсолютная» музыка. — Национальные школы. — Артистические культы. — Координаты и транспорт. — Трансцендентные этюды. — Музыкальная переписка.

Большая фуга немаленьких загадок

21 марта 1826 года в Вене четверо музыкантов во главе со скрипачом Игнацем Шуппанцигом в первый раз сыграли только что сочиненный 13-й квартет Бетховена с длинным финалом в форме большой фуги. Странное, сложное звучание, воспринятое как фальшивое, повергло публику в недоумение, а издатель Артариа спросил композитора, не согласится ли тот перед публикацией квартета заменить финал на более понятный. Как ни удивительно, Бетховен согласился, и квартет (op. 130) был напечатан с другим финалом, изящным и элегантным. А Большая фуга (op. 133) превратилась в отдельное одночастное квартетное сочинение, каких еще не бывало, и стала последним опубликованным произведением Бетховена и его последней загадкой.

Большая фуга — «то свободная, то с тщательной отделкой» (авторская ремарка), с ее торжественной тональностью си бемоль мажор, с темой, которая звучит почти атонально, с потусторонне жесткой полифонией и ритмом мрачного, двусмысленного скерцо, с мистически медленными разделами, яростными трелями, ледяным хоралом и строжайшей, едва не параноидальной организацией словно в стремлении дойти до самой сути, до крайности, исчерпать прием, — производила на слушателей впечатление Армагеддона и хаоса.

Отставленная от квартета в отдельный опус Большая фуга стала источником и поводом для множества разных интерпретаций, словно автор оставил дверь открытой: верить ли композитору, что эта фуга — отдельное сочинение, или она все же — настоящий финал квартета? Или второй по счету — и тогда оба финала можно сыграть подряд? Или она — грандиозный финал единого сверхцикла «поздние квартеты Бетховена»?

Еще одна загадка содержится не в нумерации или звучании, а в самой нотной записи — в некоторых фразах вместо четвертей (столько может длиться здесь конкретный звук) стоят две залигованные восьмые: в два раза меньшие длительности, но лига в записи означает слитное исполнение двух нот, то есть подразумеваются все те же четверти.

Для чего понадобилась композитору такая странная запись — неизвестно. Но известно, что друг Бетховена и вторая скрипка квартета Карл Хольц спрашивал об этом автора. Мы, правда, не знаем, что ответил и ответил ли вообще глухой Бетховен: к нему обращались письменно, с помощью специальных разговорных тетрадей, он отвечал устно.

XX век увидел в Большой фуге с ее сложными, хроматическими решениями предтечу собственного нового музыкального языка: художник-экспрессионист Оскар Кокошка позже писал изобретателю двенадцатитоновой техники (главной новации XX века) Арнольду Шёнбергу: «Твои истоки — в Большой фуге Бетховена».

Но и тогда, и теперь она остается уравнением с множеством неизвестных, где верных ответов нет: «чистая музыка» для XIX века — тайна, не дающая слову абсолютных полномочий. Баталии вокруг музыки и слова, музыки и слушателя будут длиться весь XIX век, а вопросы — множиться.

Начало романтизма без объявления войны

Между авторитетом старорежимной формы фуги и ее новаторской реализацией, как будто развернутой спиной одновременно к прошлому и настоящему, кажется, располагается весь XIX музыкальный век.

Это век полемики между старыми концепциями искусства и новыми, век их сплетения в густую полифоническую сеть. Век выхода на большую сцену новых форм — от крошечных, подручных, таких как дневниковые заметки или «листки из альбома», до грандиозных, превосходящих все представления об уместности сверхциклов отдельных миниатюр, опер или симфоний. Век завороженного внимания к изнанке мироздания: его скрытым смыслам, спрятанным сюжетам, встроенным подтекстам, демонам и чертям в райском обличье гибких мелодий. Век поиска двойного дна в привычных жанрах, когда под покровом одного скрывается другой и появляются жанры-гибриды.

Мир больше не выглядел как стройная система центра и периферии, центров становилось все больше, а с ними и периферий. Поэтому XIX век в искусстве стал веком расширения тональности вплоть до полного ее размывания. Столетием индивидуализма и растворения личности в общем «национальном теле». Веком дискуссий о программной и абсолютной музыке как искусстве рассказывать истории или говорить о невыразимом, о чем ни в сказке сказать ни пером описать.

Искусство XIX века — это фантастика вместо реальности, реализм вместо театра, Средневековье вместо античности, лес на месте сада, поэзия вместо музыки, музыка в роли литературы, песня вместо сонаты, симфония на территории оперы, нация в образе человечества, фрагмент в роли целого, новый человек, остановленный старинным шепотом природы, и старый «естественный человек» Руссо, вдруг пораженный неслыханным гулом машин.

Все это нагромождение косвенных определений не дает внятного ответа на вопрос: что объединяет романтиков? Брукнера и Россини, Мендельсона и Даргомыжского? Романтизм, очевидно, не стиль, а множество стилей — возможно, он метод обращения с культурным и личным опытом? Или же идея романтизма разваливается на груду не сводимых к общему знаменателю явлений, которые объединяет только XIX век?

XIX столетие в Европе — время возвышения и падения Наполеона (а с ним — идей героики и свободы), век истории (никогда раньше увлечение историей как процессом и наукой не было таким страстным, серьезным и всеохватным, распространяющимся на гражданское право, государственные преобразования, интеллектуальные занятия и искусства), век политики (либерализма и консерватизма, буржуазных, национальных и промышленных революций и реставраций, то разрушительных, то бескровных, завоевательных войн и образования национальных государств), век профессионализма и дилетантизма (когда журналисты становились министрами, правители — изгнанниками, юристы — композиторами, а поэты — инженерами), век путешествий (скитаний, странствий, побегов, переездов в поисках новой должности или лучшей жизни, эмиграций, военных походов, научных экспедиций и зарождающегося культурного туризма), век скромного филистерства и торжествующего грюндерства как главных воплощений тотального буржуазного меркантилизма, век творчества (главенства музыки, поэзии и синтеза искусств), век популизма и одиночества, призрачности и влиятельности художественных идеалов в мире, который на глазах все больше уплотнялся и с гулким ходом промышленной революции приобретал все более весомые, гипертрофированно материальные черты.

История без начала и конца

В музыке XIX век не имеет четко очерченных границ и не начинается в 1800 году, если не считать знаковым стартом романтизма Первую симфонию Бетховена или теперь безвестную «Франческу да Римини» Винченцо Фиокки — одну из тех многочисленных партитур, какие в век романтизма откликаются на зов поэзии Данте и погружаются в ее трагично человечный божий мир между раем и адом: одних только «Франчесок» по мотивам V песни Ада в жанрах оперы, кантаты, симфонической поэмы и даже оперетты в Италии, Франции, Германии, России XIX века насчитывается не менее тридцати.

Разделяет эпохи Великая французская революция и вместе с ней — бунт против целого комплекта идей, традиций, практик XVIII века, от рационализма в философии до нормативной эстетики в искусстве.

Время начала романтизма в музыке определяют по-разному, согласия здесь нет. За точку отсчета принимают и смерть Бетховена, и даты создания его поздних сочинений, в том числе группы поздних квартетов.

Однако историк Эрик Хобсбаум, определяя границы исторической эпохи, пишет о так называемом «длинном XIX столетии» — с начала Французской революции до начала Первой мировой войны: с 1789 по 1914 год. И тогда «длинный XIX век» в музыке — это и поздние сочинения Моцарта (Реквием и «Волшебная флейта»), и весь Бетховен, и Лондонские симфонии и оратории Гайдна — весь расцвет венской классической школы. Другой конец длинного романтического музыкального моста упирается в эстетическую революцию Новой венской школы начала XX века (в ту самую серийную технику, которую, по мнению исследователей, предвосхитил в Большой фуге Бетховен) и связывает Моцарта с довоенным модерном, например с «Кавалером розы» Рихарда Штрауса, а Бетховена — с неоромантическим, например творчеством Малера. XIX веком в музыке оказывается чуть ли не весь базовый музыкальный репертуар, все то, что принято считать музыкальной классикой. Хотя сами романтики, если бы их спросили, опротестовали бы благонравную дефиницию: не осененный статусом памятника неподвижный канон, а гибкую, мерцающую ткань неспокойного, вечно нового, вечно меняющего мир творчества упрямо, как Гретхен за прялкой, ткут романтики, начиная с первых литературно-философских обществ нового направления. Даже псевдоним главного сочинителя одной из первых школ романтизма — круга йенских университетских философов и поэтов (1795–1805) — Новалис происходит от латинского слова novalis, «невозделанное поле», «целина», «новь».

Воображаемые музыканты у истоков всех искусств

В главном сочинении Новалиса, романе «Генрих фон Офтердинген», где речь идет о путешествии (отчасти реальном, отчасти воображаемом, то ли профессиональном, то ли духовном) сквозь материальный мир к мечте, преобразующей реальность, на месте просветительского «романа воспитания» выстраивается романтический «роман творения». А главный герой является читателю прямо из мира музыкально-поэтических ассоциаций и обаяния христианского Средневековья, которому романтизм подвержен много больше, чем магии языческой античности.

О полулегендарном немецком миннезингере XIII века из названия романа не осталось почти никаких достоверных сведений. Так что неясно, его странствия в поисках профессии и любви, его утраты, сны и возвращение к мечте — это история или сказание:

Снится ему голубой цветок с насквозь просвечивающими листьями, широкими, блестящими. Цветок стоит на краю у воды. Вдруг листья заблестели еще сильнее, прижались к стеблю, лепестки стали голубым воротником, облегающим чье-то милое лицо. Романтики любили описывать превращения, разрушающие вещи и обнажающие жизнь. <…> Сны предоставляют силам жизни свободу, неизвестную им наяву.

Мориц фон Швинд. Музыкант и монах. 1846.

Впервые образ музыканта как трагического одинокого художника появляется в йенской литературе у друга и коллеги Новалиса Вильгельма Генриха Вакенродера, автора сборников «Сердечные излияния монаха, любящего искусство» (1797) и «Фантазии об искусстве» (1798), в новелле о музыканте Иосифе Берглингере и невыносимо меркантильной прозе окружающей его обыденности.

Еще один литературный музыкант, чей образ — это густая музыкально-поэтическая метафора романтического времени о человеке-художнике в центре мироздания (он буквально физически пропускает мир через себя, и боль его связана с профессиональной, музыкантской чуткостью), — герой романа Э. Т. А. Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра», композитор Иоганнес Крейслер.

Гофман и сам был композитор, хотя образования соответствующего не имел. Под псевдонимом Крейслер он писал и публиковался в традиционных для начала века жанрах сонаты, мессы, мечтал о музыкальной карьере или хотя бы никогда больше не заниматься вынужденной юридической практикой. Однажды он решился занять пост капельмейстера в Бамберге, но очень скоро предприятие было признано неудачным обеими сторонами. Шумной композиторской славы Гофман не снискал, но подарил романтизму, кроме говорящего кота (еще один такой чуть раньше появился в сказке члена йенского кружка Людвига Тика «Кот в сапогах»), еще оперу «Ундина», которую считают одной из первых романтических опер, а также идею музыкальной критики и прочие чудеса, включая мир иронической, скептической фантастики. Саркастические волшебные сказки Гофмана легли в основу многих музыкальных произведений (и «Щелкунчик» Чайковского, и «Сказки Гофмана» Оффенбаха). А манера выдавать себя за героя собственного сочинения, так же как привычка выдавать героя за себя, станет основой персональных художественных стратегий XX века, когда художник — сам произведение собственного искусства.

Но в XIX веке до этого еще далеко, и фантазии Гофмана-Крейслера, полуреального-полувымышленного, становятся основой целых композиторских миров. Один из самых ярких таких примеров — художественный мир Шумана, основанный на идее воображаемого братства поэтов, художников и музыкантов: братства Давидсбюндлеров. В это сообщество близких душ, нечто вроде рыцарского ордена работников искусств, были приняты поэты прошлого и музыканты с соседней улицы, лица реальные и персонажи насквозь придуманные: Шопен, Шуберт, не существующий на самом деле Крейслер (жить-то он жил, а быть-то его не было) и несколько других персон во главе с самим Давидом — библейским царем-поэтом. Среди персонажей, населяющих внутреннюю вселенную Шумана и его музыку, — некто майстер Раро (голос разума), некто Флорестан (голос виртуозности и художественной страсти) и некто Эвзебий (голос поэтической печали, горечи, тумана и меланхолии). На правах то званого, то необъявленного гостя, сам по себе или в компании с себе подобными, капельмейстер Крейслер захаживает на огонек в самые разные шумановские сочинения, от «Крейслерианы» до «Карнавала».

Новый литературный герой-музыкант через столетие вспыхнет иронией и гневом в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус» — его Адриан Леверкюн принадлежит к той же романтической традиции путаницы между героем и автором, идеализмом и чертовщиной, Фаустом и Мефистофелем, прошлым и современностью, культурой и реальностью, добром и злом, словом и музыкой.

Паломничество в неведомое царство

В рассуждениях о Бетховене Гофман по сути первым заговорил о музыкальном романтизме (1810), что неудивительно — как раз в статьях о Пятой симфонии и трио Бетховена:

Когда идет речь о музыке как о самостоятельном искусстве, не следует ли иметь в виду одну только музыку инструментальную, которая, отказываясь от всякого содействия или примеси какого-либо искусства (например, поэзии), выражает в чистом виде своеобразную, лишь из нее познаваемую, сущность свою?Музыка — самое романтическое из всех искусств, пожалуй, можно даже сказать, единственное подлинно романтическое, потому что имеет своим предметом только бесконечное. Лира Орфея отворила врата ада. Музыка открывает человеку неведомое царство, мир, не имеющий ничего общего с внешним, чувственным миром, который его окружает и в котором он оставляет все свои определенные чувства, чтобы предаться несказанному томлению.

Неведомое, иррациональное, поэтическое, не сама музыка, а то, что за ней стоит, прямая трансляция невыразимого словами (ни речевой логикой, ни риторическими фигурами) — по Гофману, музыка в отсутствие слова сама стала поэзией. Так впервые было сформулировано то, что станет предметом острых романтических дискуссий вокруг альтернативных концепций программной (с литературной или, например, живописной подоплекой) и абсолютной музыки.

Другими горячими темами века стали идея синтеза искусств и принцип историзма — мифологического и реального национального прошлого. По этому вопросу наследнику йенских университетских романтиков Гофману тоже было что сказать, причем гораздо раньше Вагнера, с именем которого связан расцвет синтетических и националистских идей. Правда, волшебная опера Гофмана «Ундина» произвела на современников впечатление больше как представление, полное музыкально-театральных чудес, чем как амбициозный опыт нового синтеза и нового художественного национализма на почве полуистории-полусказки-полумифа, полупсихологического исследования, полумечты.

Старые мифы, новые герои, или Пролетая над демоническим гнездом

В 1808 году была опубликована поэма Гёте «Фауст», начатая почти за двадцать лет до этого, в 1790-м. В эпоху романтизма литературный Фауст, связанный с народными немецкими легендами, стал для современников первым лицом национальной мифологии. Похожая судьба была уготована многим другим литературным персонажам: так, Шеллинг в «Философии искусства» назначает Дон Кихота и Санчо Пансу мифологическими героями, хотя дата, место и авторство «вечных мифов» Нового времени всегда известны.

Герои литературы и музыки романтизма — это герои старых и новых европейских мифов: Прометей и Фауст, Дон Жуан, Гамлет и Дон Кихот, а с ними Данте как типично романтический гибрид героя-автора. С женской стороны мифологический отряд в музыке составляют Дантова Франческа, шекспировская Офелия, гётевская Маргарита, новалисовская Матильда, а с ними весь пантеон богинь хрупкой, страдающей Женственности: Джульетта-Юлия у Берлиоза, Марфа у Римского-Корсакова, Лючия у Доницетти, сомнамбула Амина у Беллини, Русалка у Даргомыжского и Дворжака, Ундина Гофмана, Лорелея из квазифольклорного сборника стихов Арнима и Брентано — мистификация народной легенды и центральный образ одноименной песни Листа на стихи Гёте — и другие героини, словно чужие в этом мире.

Мужских и женских героев музыкального романтизма объединяет привычка стоять одной ногой в реальном мире, другой — в потустороннем, в этом смысле они представляют собой разные формы одного героя, но есть и разница: мужская форма романтического героя персонифицирует идею невозможной, но совершенно обязательной социальной и персональной творческой свободы. С ней связана и тема разочарования и саморазрушения. Герои в женской форме имеют свойство умирать от болезни, растворяться в воздухе или впадать в безумие в самый неподходящий момент, но оставаться недостижимым идеалом, воплощением художественной и человеческой нежности, любви и счастья.

Эжен Делакруа. Фауст и Мефистофель на Блоксберге. 1826–1827.

Неполная история безумия

В настоящей — не художественной — реальности и мужчины и женщины романтической эпохи, в том числе многие композиторы, отдали дань привычке погибать в горячке поиска свободы творчества, от чахотки или безумия. Сумасшествие стало свойством, темой и категорией культуры XIX века. И хотя строительство венской психиатрической больницы размером с квартал по проекту Отто Вагнера, знаменитого архитектора эпохи венского грюндерства, принадлежит уже началу XX века, ее идея вырастает прямо из XIX: пациентом мог стать любой, независимо от достатка и сословной принадлежности.

За Фаустом и Мефистофелем в густой толпе любимых образов романтизма следовали демоны, двойники, живые куклы, оборотни, лешие и те, о ком можно сказать словами Гофмана, так представлявшего одного из своих героев: «Странствующий Энтузиаст… судя по всему, столь мало разделяет свой внутренний мир и мир внешний, что и самая граница между ними едва уже различима. Однако именно благодаря тому обстоятельству, что ты, благосклонный читатель, не можешь отчетливо видеть этой границы, духовидцу и удается завлечь тебя на другую ее сторону». Там странные обитатели неведомых волшебных царств «начинают обходиться с тобой по-приятельски, словно старинные знакомцы».

Вместе с границей внутреннего и внешнего меркла грань реальности и фантастики, а Фауст и Мефистофель могли оказаться одним и тем же человеком. Двойничество, оборотничество, подозрительное скитальчество (без роду без племени человек как тень) и мистика обыденности, когда реальность выглядит как вымысел, и наоборот, а ее обманчивая поверхность вдруг разверзается, но странно было бы этому удивляться, — пронизывает музыку романтиков на уровне сюжетов, форм, титулов и тем. Среди них «Демон», «Двойник», «Скиталец», «Лесной царь», «Скарбо», «Пер Гюнт», все Фаусты и Мефистофели от Шумана и Берлиоза до Листа и Гуно.

Не счесть и прочих свободолюбцев, застрявших между добром и злом: здесь и Макбет, и Манфред, и Гарольд, и Мазепа, и Борис, сменяющий Петра на троне главных русских царственных героев. К ним — к сомневающимся или одержимым бунтарям или венецианским дожам, воеводам и князьям, к злодеям или идеалистам среди иррационального дыхания природы, национальной истории и фольклора или до ужаса реалистичном фантастическом мире, который приоткрывается в видениях и снах, — постоянно возвращается музыка романтического века.

Мне скучно без

Рассказывают, что Бетховена незадолго до смерти тоже преследовала мысль о воплощении в музыке гётевского «Фауста». О, это была бы настоящая работа его мечты: «Я надеюсь, наконец, написать то, что считаю для себя высочайшим в искусстве, — „Фауста“».

Известный композитор и при этом сам будто глава отряда своих трагических героев — воинов красоты в осаде безнадежности, смельчаков, несущих свет и погруженных во тьму (от Прометея до анонимного протагониста Героической симфонии с ее несостоявшимся посвящением Наполеону), Бетховен вряд ли мог остаться равнодушным к гётевскому Фаусту и его прототипам.

Фауст стал персонификацией музыкального романтизма как восстания искусства против жизни, одиночества против общества, артистизма против бюргерства, мечты против реальности, истории души против бездушной, материальной истории. При этом альтер эго Фауста — Мефистофель — на протяжении всего XIX века, казалось, будто на живых ногах с хозяйским видом прогуливался по коммерциализирующимся европейским улицам, осматривал владения, иронизировал и соблазнял, покупал и продавал души и идеалы. Бетховен на грани двух эпох будто был обречен на то, чтобы писать портреты этих двоих. Но вышло иначе. Его последним опусом так и осталась Большая фуга без следов литературного подтекста. Ослепительная, герметичная, странная музыка, кроме прочего, поставила и отменила разом несколько проблем. Тех, что достались по наследству музыкальному романтизму XIX века и перешли в XX век.

Вопрос Бетховена, оставшийся без ответа

В XIX веке авторитет идеи опуса — уникального, законченного, цельного и неприкосновенного произведения, пронумерованного в соответствии с авторским порядком, — уже выглядит непререкаемым. Но еще Бетховен не только утвердил этот авторитет, но последними квартетами еще и всех запутал. Там же, в залигованных восьмых, во весь рост встает вторая проблема — проблема авторского текста, влиятельная и неразрешимая одновременно: XIX век — эпоха нотной записи как исчерпывающего, полностью понятного высказывания, не конспекта, не намека, а собственно произведения, просто существующего в ином, бумажном измерении (для импровизации остается небольшое, заранее размеченное место, там как раз хозяйничают демоны). Третий бетховенский вопрос, тоже краеугольный для романтизма, — о доступности, открытости музыкального творчества регулярному человечеству, о публичном и профессиональном признании и разнице между ними, то счастливой, то катастрофической.

Людвиг ван Бетховен. Фортепианное трио ре мажор (Op. 70, № 1). Оригинальная рукопись.

XIX век в музыке делят между собой два типа гениев с двумя типами творческой судьбы — профессионалы и дилетанты, непонятые, непризнанные, отвергнутые толпой — и властвующие над ней, а иногда еще и отвергающие ее кумиры, властители умов, сердец, в отдельных случаях и кошельков. Впрочем, искусные манипуляторы и отчаянные безумцы в истории музыкального романтизма в полном соответствии с фаустианской концепцией творчества периодически сходились в одном человеке.

Маленький народ: личное и публичное

Новый либеральный уклад открывал новые возможности, создавал новых героев и антигероев публики, делал профессиональную композиторскую музыку частью повседневного буржуазного быта и предметом не только узкоспециальных, но и общих эстетических дискуссий в философии и в прессе.

Впервые появляется музыкальная критика — специализированные музыкальные журналы для широкого читателя (в Лейпциге с 1798 года выходила «Всеобщая музыкальная газета», в 1834-м во главе «Новой музыкальной газеты» становится Шуман, он создает целую литературно-музыкально-критическую традицию и задает для нее если не стандарт, то планку красоты), начинают работать штатные профессиональные обозреватели городских общественно-политических и деловых газет.

Новалис провозглашает: «Каждый человек — маленькое общество», «Совершенный человек — это маленький народ». Странности этих по-романтически темных афоризмов объясняются просто: раньше профессия и образ жизни передавались по наследству, теперь занятия, друзей, социальную и культурную идентичность можно было не только выбирать, но и менять, если становится невыносимо больно, и создавать себя и собственный социум (толпу поклонников или круг единомышленников) по собственному разумению, удаче и таланту:

Открылась арена для событий и для людей, которые иначе никогда не узнали бы жизни на публике. Домашнее стало общегосударственным, захолустность — столичной и прославленной, инициатива и дарования открылись там, где их никто не подозревал.

Путевые заметки

XIX век разворачивается вокруг человека как мир горизонталей — географических и исторических. Начало пароходства и железнодорожного строительства, изобретение телеграфа и телефона, археологические находки, языком предметов и древних знаков говорящие про связь времен, — для XIX века все вещи одного порядка: люди остро чувствуют себя во времени и в пространстве как на отрезке между пунктами А и Б, как в точке современности, куда их вывезла историческая кривая и откуда поведет их дальше.

Но пространство человека романтизма не только материально. Оно представляет собой дорожную сеть противоположностей и оппозиций: духовного и материального, рационального и мистического, эмоционального и политического. Все противоположности завязываются в транспортный узел, и центр его как будто бы проходит прямо через человеческую душу.

В горизонтальном мире человек — в пути. Путь превращается в главную метафору и структуру повседневности и искусства — множество романов XIX века открываются стуком колес и заканчиваются каретой. А перемещения сквозь национальные звуковые ландшафты, от Венгерских танцев Брамса и Венгерских рапсодий Листа до симфонии «Из Нового Света» Дворжака, легендарные и экзотические сюжеты опер XIX века, от «Набукко» Верди до «Самсона и Далилы» Сен-Санса, «Гугенотов» Мейербера и «Садко» Римского-Корсакова, — одна за другой партитуры романтизма служат моделью путешествий, географических или исторических, реальных или воображаемых. Рядом выстраиваются циклы-путешествия, озаглавленные или необъявленные: от песенных циклов Шуберта, фортепианного цикла «Годы странствий» Листа и «Песен странствующего подмастерья» Малера до пьески-вставки «Променад», которая сшивает разные эпизоды в «Картинках с выставки» Мусоргского, или двух циклов прелюдий Шопена — как будто всего лишь бесконечных, необязательных, формальных перемещений звуков сквозь мир существующих тональностей-царств-государств. Циклы-путешествия служат метафорой жизни как странствия, образцом души в пути.

Вот и Альфред Брендель, один из великих интерпретаторов фортепианных сонат Шуберта, рассказывал о романтической музыке как путнике во сне и наяву: для него Бетховен — это классик, который всегда указывает слушателю, куда идет музыка, и всегда объясняет, почему она туда идет. Но Шуберт и Малер не идут дорогой. Они странствуют: «Я вижу в их музыке образ ребенка, заблудившегося в лесу и оказавшегося во власти могущественных сил, которыми нельзя управлять…» Брендель еще добавлял, что «в сравнении с Бетховеном Шуберт по способу сочинения музыки был лунатиком. Лунатики, как водится, с большей уверенностью ходят по краям крыш, не падая вниз».

От исторического ви́дения к историческим видéниям, или Туда и обратно

Любопытство к географическому, историческому, политическому транспорту в вопросах общественной локализации отдельного человека и наоборот сопровождает в постнаполеоновской Европе бурю формирования новых национальных государств.

Если с самим термином «романтизм» в истории музыки связан ворох характеристик и рассуждений, то концепция национализма — это сугубо романтическое изобретение. Есть множество национальных романтизмов, они принадлежат к разным локациям: сначала к влиятельным итальянской, немецкой и французской школам. Но скоро присоединяются новые: славянские и скандинавские — Григ, Сметана, Шопен, Глинка и другие. По всей Европе строятся новые национальные театры, открываются серии изданий старинной и фольклорной музыки. Народная песня и танцевальный фольклор работают, словно лоза, в поисках «духа нации».

Ранний и поздний, экспериментальный и консервативный романтизм живет идеализацией прошлого: его образ, затянутый дымкой, часто дискредитированный предшественниками, мотивирует весь XIX век на поиски идеальных метафор, сред, исторических эпох и моделей — от прекрасного Средневековья, наполненного светом у Новалиса, или оперы «Эврианта» Вебера, где на фоне истории сталкиваются эталонное добро и образцовое зло, до понимания роковой роли истории как страшного механизма, машины уничтожения в операх Верди, Мейербера, Мусоргского.

Альтернативная история-сказка, сказка-реконструкция, история-издалека, история идеального мира прошлого/будущего остается влиятельной вплоть до эпохи модерна и ее псевдоисторических композиторских экспериментов. Красота реконструкции с помощью силы воображения — всегда важнее и достовернее официально патентованной хронологии/фактологии: так, на грани истории и сказки, из сплава полумистифицированной, полуреальной, изобретенной фольклорной лексики строятся оперы Римского-Корсакова и «Князь Игорь» Бородина.

Источник человеческой истории для романтиков — природа. Она — энергетический центр мира, воплощение непрерывного процесса творения, в котором люди станут равны богам. В поэме Шеллинга «Эпикурейское исповедание веры Гейнца Видерпорста» природа и материя — «единственная правда, наш попечитель и советчик, истинный отец вещей, стихия всякой мысли, начало и конец знания».

Природа в музыке романтизма шелестит ветвями, течет ручьями, волнуется морями, раскрывается ущельями (то в лаконичных звуках фортепиано в песнях Шуберта, то предимпрессионистских, символистских литературных сценах и пейзажной лирике Грига, то в грандиозных симфонических антрактах в операх Вагнера или Римского-Корсакова). Она служит не только и не столько декоративным фоном, разных историй и событий, но истинной, духовной и душевной человеческой реальностью, средой, в которой только и может разворачиваться человеческая фантазия, ностальгия, жизнь и смерть.

Каспар Давид Фридрих. Странник над морем тумана. 1817–1818.

История и прогресс удаляют человека от природы все больше. И ностальгия зовет вернуться в неисторическое время и состояние — в облике сказочного, фантастического — или в будущее — под маской прошлого. Композиторы-романтики пишут маленькие вещи для маленьких музыкантов, они увлечены археологией детства и со всей возможной серьезностью населяют героями-детьми свою взрослую музыку. Их ностальгия универсальна, даже если не о чем тосковать:

В истинной сказке все должно быть чудесным, таинственным, бессвязным и оживленным, каждый раз по-иному. Вся природа должна чудесным образом смешаться с миром духов; время всеобщей анархии, беззакония, свободы, природное состояние самой природы, время до сотворения мира… В будущем мире все станет таким же, как оно было в мире давно прошедшем, и в то же время совершенно иным… Истинная сказка должна быть одновременно пророческим изображением, идеальным изображением… Истинный сказочный поэт — провидец Будущего.

Принцип историзма, пропущенный через субъективность и автобиографичность, через стремление к контакту с далеким (во времени, пространстве, эстетике, способе существования), питает музыку XIX века и делает ее то рафинированной, то авантюрной, то интеллектуальным приключением, то смелым исследованием, то атмосферным погружением (в духе исторических романов XIX века в согласии с принципами Вальтера Скотта, когда при погружении в далекую историческую реальность герой остается узнаваемым и понятным современникам), то нежным посвящением прошлому в настоящем, то грандиозным видением о будущем.

Принцип историзма влияет на все сферы музыкальной практики, от сочинительской до концертной, от церковной до театральной, от репертуарной и издательской до образовательной. Новая категория прошлого, а с ним — смыслы, техники, поэзия — превращают его в топливо актуальности.

Старая музыка становится основой профессионального консерваторского образования. Сама идея консерватории как учебного заведения по образу и подобию университета также принадлежит XIX веку. В Германии первая консерватория (лейпцигская) открылась усилиями Мендельсона в 1843 году как лаборатория нового композиторского мастерства — но новое теперь немыслимо без старого. В XIX веке изучение старых мастеров становится по-настоящему широким и включает в себя не только избранные техники или отдельные памятники, но музыку в длинной исторической перспективе: не только барочных авторов и Баха, но еще музыкального Средневековья и Возрождения (например, в Париже их изучением занималось Певческое общество духовной и классической музыки, учрежденное Жозефом Наполеоном Неем, князем Московским). Идеалу историзма служат в том числе многотомные научные публикации собраний сочинений, и многие композиторы принимают участие в их подготовке: например, Брамс редактировал издание произведений Куперена, Чайковский — Бортнянского. А силами священников, исследователей и музыкантов, членов немецкого Союза цецилианцев, было предпринято издание музыки Палестрины.

Святая Цецилия — покровительница романтиков

С XVI века культ святой Цецилии — покровительницы музыкантов — распространяется в католической и протестантской Европе в церковной и светской жизни. В 1584 году в Риме указом папы Григория XIII учреждается первое церковное братство цецилианцев во главе с Палестриной, в Британии эпохи Реставрации при деятельном участии Перселла устанавливается традиция ежегодных веселых, лишенных церковных строгостей празднований Дня святой Цецилии (с обязательными возлияниями, дебатами и премьерными одами). А уже в XIX веке начинается новая жизнь музыкантского культа, освященного религиозной традицией: в 1838 году папа Пий IX преобразует братство в профессиональную музыкальную академию (куст концертных и образовательных учреждений). Параллельно в немецких землях растет национально-религиозно-музыкантское движение за очищение церковной музыки от влияния современной оперности и прочего светского простодушия. В полемике о новой религиозной музыке принимают участие йенские романтики и Гофман. Скоро движение становится все более влиятельным, и в 1868 году в Регенсбурге Франц Ксавер Вит основывает Всенемецкий союз цецилианцев (в числе прочего по обычаям музыкально-критического времени Вит начинает выпуск ежемесячника Musica sacra). Цецилианцы заявляют о неуместности духовной музыки — месс, реквиемов — в концертах, а не в церкви, пусть бы даже это был Реквием Моцарта, проповедуют возвращение к григорианике и предпочтение хоровой музыки инструментальной — правда, в Италии на фоне популярности оперы в целом и Верди в частности церковными указами конца XIX века допускались трубы и барабаны, которыми «в древности пользовались народы Израиля». Но влияние внешне консервативных цецилианских идей сказалось на часто новаторских композиторских поисках. Отсвет цецилианства или диалога с ним лежит не только на сближении нового церковного музыкального письма с палестриновскими образцами, но и на духовной, а иногда и концертной или оперной музыке Листа, Берлиоза, Вагнера, Брукнера, которых правоверные цецилианцы стыдили. Даже когда в 1837 году Мендельсон женился на пасторской дочке по имени Сесилия, только слепой не увидел в этом знак искусства и судьбы.

Принцип историзма в музыке XIX веке проявляется иногда буквально: в хоралах, звонах, песнопениях, когда они выстраивают исторический или квазиисторический антураж у Вагнера, Берлиоза, Мусоргского, или в программах исторических концертов, начиная с парижских концертов Фетиса конца 1830-х годов, парижского цикла всех симфоний Бетховена, программ Листа, построенных по историческому принципу «от Баха к современности». А иногда не прямолинейно: консервативная репутация Мендельсона и Брамса, упрямых в своей приверженности старым формам как феноменам, способным вести к актуальному настоящему прямиком из сферы прекрасной истории (отчетливо классицистские, лучезарные формы симфоний Мендельсона, тени барочной риторики и контрапунктической техники в симфонической музыке Брамса), — важная, раздражающая тогдашнюю публику в случае Брамса и очаровывающая в случае Мендельсона тема века.

Музыка старых мастеров (в том числе Баха, о котором и в профессиональных кругах XVIII века не принято было забывать) становилась частью публичной, концертной жизни. Историзм подарил современникам новые исполнения старых сочинений: легендарная премьера XIX века — «Страсти по Матфею», написанные в XVIII веке, забытые и реанимированные, сыгранные несколько раз по инициативе и под управлением Мендельсона, — лишь одна из таких просветительских страниц романтической концертной истории. Партитуры прошлых веков звучали наравне с новинками, часто в одних программах с собственной музыкой капельмейстеров, коллег и недавних современников, как До-мажорная симфония Шуберта в концертах того же Мендельсона или быстро ставшие частью постоянного оркестрового репертуара симфонии Бетховена.

Если техника музыкального сочинительства передавалась напрямую от учителей к ученикам (написание фуги было и остается предметом курса профессионального мастерства), то романтики начинают сознательный диалог с далекими поколениями не как ученики, а как единомышленники. Их ведет в том числе поэзия — в шумановском вокальном цикле «Любовь поэта» Бах в звуках появляется потому, что Гейне сравнивает возлюбленную с ликом Мадонны в соборе, и как здесь Шуману не сравнить себя с Бахом.

Вторая щель, через которую веет ветер историзма в музыке, — постижение духа нации через общую историю. И здесь профессиональная история смешивается с фольклорной, а протестантский хорал в операх Вагнера, отсылающий к общему прошлому, раздвигает границы новой театральной музыки.

Песни мира запевает романтизм

Преображение историзма в национализм, прошлого в будущее, субъективного в коллективное охватывает Европу раньше, чем вслед за многосерийными французскими событиями вспыхивают европейские национальные революции. «Весна народов» разражается в 1848–1849 годах по всей Европе, когда одни требуют образования национальных государств на месте мозаики разнообразных княжеств и земель (как Германия и Италия), другие — национальной автономии от империй (как Польша, Венгрия); и везде ищут либерализации, конституции, гражданских прав и независимых судов. Но полуисторический-полуфольклорный дух национализма наводняет европейское искусство раньше.

Национальное быстро становится предметом культурного обмена: еще для Иоганна Готфрида Гердера, одного из основоположников изучения фольклора, культуры мира различны, и дело не в просвещенности или дикости разных народов, а в их изначальной уникальности.

Нации постигают себя через изучение фольклора и истории.

И одной из первых становится Германия: маленькие государства во время наполеоновских войн ощутили себя частями единого целого.

Желудь нации

В 1821 году Карл Мария фон Вебер пишет оперу «Волшебный стрелок», которая захватывает воображение современников и остается в истории как едва ли не первая национальная романтическая опера (несмотря на гофмановскую «Ундину» или «Фауста» Людвига Шпора, а также бесчисленное количество зингшпилей на немецком языке и соответствующие сюжеты). Действие происходит вскоре после Тридцатилетней войны, а сцену вместе с духами и привидениями населяют не античные или литературные герои, а крестьяне, охотники и лесничие с узнаваемыми немецкими именами: Макс, Каспар, Агата, Энхен. Но история в опере смешана с легендой, и XIX веку важнее черти с лешими из старинного богемского сказания и фаустианская интрига договора с чертом, чем актуальные военно-исторические ассоциации. Формально «Волшебный стрелок» — это зингшпиль, каких в ту пору много, но показателен громкий успех, национальный и международный. Опера попадает в число главных текстов эпохи, и Вагнер в знаменитой речи на открытии памятника Веберу сравнит ее с желудем, из которого вырастает новое дерево немецкой музыкальной культуры.В музыкальных драмах самого Вагнера оживают древнегерманские мифы — о миннезингере по имени Тангейзер, о рыцаре Лоэнгрине, о драконоборце Зигфриде и его жене Кримхильде/Брюнгильде.Первые наброски тетралогии «Кольцо нибелунга» по древнегерманскому эпосу относятся к революционному 1849 году. В тот год Вагнер спешно бежит из охваченного «весенней» революцией Дрездена, где он был дружен с Бакуниным и очарован идеями создания Всеобщей федерации свободных европейских республик (Вагнер описывает, как Бакунин побывал на репетиции Девятой симфонии Бетховена и провозгласил: «Если даже весь старый мир погибнет в огненном вихре грядущей революции, одно никогда не исчезнет из сознания человечества — Девятая симфония Бетховена»). А через двадцать лет, когда начнется объединение Германии, хоть и не под бакунинскими знаменами, Вагнер под покровительством Людвига Баварского затеет строительство специального театра для премьеры революционного «Кольца»: она должна будет объединить публику всех родов и сословий, да что там — и всю нацию.

Вильгельм фон Каульбах. Отъезд Лоэнгрина. 1876.

Одним из первых музыкальных фольклористов, собирателей, историков и знатоков еще в конце XVIII века был аббат Фоглер, над которым посмеивался Моцарт и которого боготворили ученики — будущие романтики Вебер и Мейербер. В его представлении мир делился на централизованную европейскую вселенную и непонятные, чужие земли. Во второй половине XIX века сама Европа заговорила на многих разных, малознакомых языках, в том числе музыкальных.

Дворжак и Сметана при публикации своих сочинений в Вене уже требуют, чтобы второй строчкой после немецкого перевода в песне шел чешский оригинал и названия танцев указывались на чешском языке; Лист путает венгерский фольклор с цыганским, но создает моду на мадьярское; семейство оперных певцов Гарсиа привозит в Париж испанские песни; Григ в программной музыке объединяет специфическую сюжетность с особенной стилистикой норвежских танцев.

Национализм и историзм касаются и итальянской, и французской музыки — популярностью пользуются исторические концерты, сюжеты опер из национальной истории, стилизации и цитаты у Мейербера, к требованиям исторического правдоподобия во французском театре чутки авторы и публика. В Италии Верди интересуется итальянским Ренессансом — когда его спросили о рекомендациях для реформы итальянских консерваторий, он ответил открытым письмом, в котором говорил, что студентам надо писать фуги и изучать Палестрину, а вот современных опер ни в коем случае слушать не надо.

Почва и судьба

Когда на дальних рубежах усталых империй Старого Света зреет сепаратизм и нации, прежде не имевшие единой государственности, стремятся ее обрести, музыка стремится к обособлению через разное музыкальное прошлое. В 1830 году вспыхивает восстание в Польше, подавленное русскими войсками, — и Фредерик Шопен вместо запланированного триумфального концертного тура в Вену и Париж оказывается в пожизненной эмиграции. Современники слышали в его музыке ностальгию по родине, ее прошлому и будущему: через знакомство Западной Европы с польскими лирическими трехдольными мазурками, через особый тон и стиль шопеновского письма в свои права вступала романтическая ностальгия по иному, лучшему миру — таким был идеализированный образ далекой Польши, имевший мало общего с реальностью.

Спустя всего год после отъезда в Париж композитор пишет: «Все, что я до сих пор видел за границей, кажется мне старым, невыносимым и лишь заставляет меня тосковать о доме, о тех блаженных часах, которые я не умел ценить. То, что раньше казалось мне великим, теперь кажется обыденным, а то, что раньше казалось обыденным, теперь кажется необычайным, удивительным, слишком великим, слишком высоким».

Шопен перепридумывает существующие жанры: превращает прелюдии в самостоятельные, столь же хрупкие, сколь исчерпывающие концертные пьесы, тот же фокус проворачивает с этюдами, сочиняет баллады, и они превращаются в зазеркалье нормативных сонат, а вальсы — жанр бытовой, служебный, у Шопена выходят концентрированными поэмами, пропитанными то ли терпкой ностальгией, то ли самим напряжением музыкантского искусства, и не подходят для танца. Невозможная элегантность в одеяниях пылкого чувства, победоносное формальное изящество под маской сентиментальной чепухи, тень легкой, концентрированной идеи миниатюры над крупной формой, неуловимая проекция большой формы в каждой крохотке, мыслительная грация, цунами ярости и тоски. И вся к этому польскость (не цитаты, а скорее подхваченные и продолженные, трансформированные идеи, модели, мелодические и ритмические структуры, в том числе мазурок, полонезов) — все это часть европейской культуры, в первую очередь парижской, как принято говорить — салонной. Но вряд ли стоит преувеличивать легкомысленность салонного искусства в городе, все время находившемся в центре революций, реставраций, империй, республик, политической мысли, европейского строительства. До мозга костей и последней пуговицы на сюртуке автора искусство Шопена было европейским и одновременно — отчасти реальной, отчасти выдуманной, художественно сконструированной идеей национальной польской музыки, ее «национальным телом», собранным из фантазии и фактов, приемов, жанров.

Шопен был польским композитором Европы — и прожил почти всю взрослую жизнь во Франции; как говорил о нем пианист Пётр Андершевский, «[У него была] совершенно славянская душа, во всей ее глубине и широте, — зеркало целого континента, раскинувшегося далеко на восток, — однако при этом одетая в идеально скроенный французский пиджак… С виду — аккуратно, четко, по-западному; но какой же огонь пылает внутри!»

Увы, вернуться в Польшу композитору было не суждено — зато туда вернулась его музыка: любимый ученик Шопена в Париже Кароль Микули (из семьи польских армян) воспитал целую плеяду звездных польских пианистов, стал основателем Львовской консерватории и первым пропагандистом шопеновского творчества в Галиции и Польше. Национальные композиторские и исполнительские школы из XIX века перешли в XX: фортепианный конкурс имени Шопена — теперь один из главных на мировой карте.

Славянские, норвежские и многие другие танцы

Еще один национальный композитор XIX века в единой Европе версии 1.0 — Михаил Глинка, пишущий русское в Италии и итальянское — в России. Другой славянин-европеец — Чайковский: он жил в России в очередь с Малороссией, Италией и другими европейскими местностями, мыслил себя европейским композитором, ведущим свою родословную от Моцарта (еще один пример культурной ностальгии), принадлежал во многом французской традиции своего времени и щедро дарил европейской музыке загадочный «русский элемент»: «Что касается вообще русского элемента в моей музыке, то есть родственных с народной песнью приемов в мелодии и гармонии, то это происходит вследствие того, что я вырос в глуши, с детства, с самого раннего, проникся неизъяснимой красотой характеристических черт русской народной музыки, что я до страсти люблю русский элемент во всех его проявлениях, что, одним словом, я русский в полнейшем смысле этого слова».

Еще один строитель всеевропейского романтизма — норвежский композитор Эдвард Григ с его почти столичным и классическим образованием (он учился в основанной Мендельсоном Лейпцигской консерватории), классическими жанрами (концертами, сонатами, менуэтами) и национальными элементами, тенями, духами, троллями и гномами в символистской музыке: «Я почерпнул богатые сокровища народных напевов моей родины, и из этого клада, являющегося непочатым источником норвежского духа, я пытался создать норвежское искусство».

Правда, ничуть не в меньшей степени Григ был обязан и просвещенной европейской романтической культуре: его «Норвежские танцы» — явный оммаж Венгерским танцам Брамса, фортепианные миниатюры продолжают линию «Песен без слов» Мендельсона, а в симфонической музыке для театра (прежде всего для ибсеновского «Пер Гюнта») слышно увлечение Вагнером.

Разные возрождения

В Испании движение за культурное самоопределение в конце XIX века получило название «ренасимьенто» (исп.: возрождение). У его истоков стоял композитор, музыковед и теоретик Фелипе Педрель, одержимый благородной идеей возвращения Испании на музыкальную карту мира, где она со времен, собственно, Ренессанса занимала периферийное положение. Педрель понимал, что воспитать в мадридской консерватории несколько одаренных композиторов или виртуозных исполнителей будет недостаточно. Необходимо предложить новый национальный стиль, — и его новые корни были найдены в народной музыке.Главным героем музыкального ренасимьенто стал Исаак Альбенис, человек с предельно романтической судьбой: ребенком он увлекся книгами Жюля Верна и поступил юнгой на корабль, потом несколько лет жил впроголодь в Южной Америке, а по возвращении на родину порывался уйти в монастырь. Музыка Альбениса — причудливая смесь рафинированной европейской романтической традиции с народными мелодиями и ритмами Испании: фортепианный романтизм XIX века, помноженный на страсть и красоту гитарного фламенко.Собственную, островную версию Возрождения ближе к концу XIX века представила Британия, которая долго оставалась в стороне от баталий за национальную культурную автономию, зато была безусловным лидером концертной индустрии XIX века (здесь появился не только один из старейших фестивалей — Фестиваль трех хоров, но и едва ли не первое в мире филармоническое общество), а также одной из первых в Европе погрузилась в изучение старинной и фольклорной музыки. Еще в середине XVIII века в Лондоне основано Мадригальное общество, где изучалась и исполнялась музыка Елизаветинской эпохи, позднее основано Перселловское общество, а Генделя на островах и без того не забывали. На самом старте романтической эпохи в 1787 году стартует издание многотомного сборника «Шотландский музыкальный музей» со стихами Роберта Бернса на мелодии старинных песен, с которого начинается история британской фольклористики XIX века и Общества народной песни и танца Сесила Шарпа, прямо связанная с расцветом композиторской музыки под неофициальным названием «Новое английское возрождение». Его днем рождения принято считать 1888 год, дату премьеры кантаты по поэме П. Б. Шелли «Освобожденный Прометей» Хьюберта Пэрри. С тех пор Новое английское возрождение ассоциируется с английским языком, фольклором и литературой в музыке, приоритетом хорового письма над оркестровым, любовью к старым мастерам, тяжеловесными конструкциями и прихотливыми взаимоотношениями с европейской традицией.

Игра престолов, война романтиков и программный абсолютизм

В послереволюционное время музыка быстро уходит от прежних социальных рамок, практик, институций, традиций и представлений о том, что дозволено и что нет, — и полвека спустя легенда о гордом одиноком Бетховене, свободном художнике в несвободном мире, становится образцом жизнестроительства. А идея личной свободы начинает осознаваться как идея, выраженная музыкальными средствами.

Ее форма — это опус, полностью законченный во всех деталях: ноты пестрят пометками со всевозможными исполнительскими указаниями, ведь произведение воплощает в звуках мир, открывшийся его творцу. Музыка словно говорит трансцендентным, нечеловеческим голосом виртуоза, но ей нужна программа, человеческий, поэтический подтекст, чтобы научиться слышать этот голос и понимать его язык. Требуется жесткая фиксация, чтобы из этой «речи издалека» ничего не потерять, все в точности сохранить; ее нельзя постичь иначе чем через звук, но путь к ее верному пониманию могут подсказать автобиографические образы и другие искусства, взаимно истолковывающие друг друга.

В начале века философия и искусство исследуют мир музыки и поэзии как неразрывный и неразделимый, только по воле исторической случайности или заблуждений расколотый на составляющие. Поэты и музыканты раннего романтизма вслушиваются в него, изо всех сил снимая, отменяя оппозицию искусств. Их сплетение, игра литературных и музыкальных идей создают новые, летучие, нестойкие, индивидуальные музыкальные формы (новеллы, песенные циклы, экспромты, моменты, «песни без слов», баллады, позднее рапсодии и поэмы). И к середине века раннеромантическая идея взаимоистолкования искусств перерастает в оппозицию программной и абсолютной музыки. Новые жаркие споры переполняют страницы музыкально-критических изданий. На глазах у изумленной публики они раскалывают композиторское сообщество на два противоборствующих лагеря с гениями во главе: с одной стороны идеологи программности и синтеза искусств Вагнер и Лист, с другой — поднятый на щит сторонниками абсолютной музыки Брамс, который, впрочем, намеренно оставался в стороне от дискуссий.

Еще в начале века полемика о музыке и поэзии, музыке со словами (или сюжетами) и музыке без слов выглядит мягкой и словно с разных сторон идет к единой, захватывающе синтетической цели.

Вакенродер назначает музыку хозяйкой мира трансценденций: «Музыка описывает человеческие чувства сверхчеловеческим языком, ибо она показывает все движения нашей души в невещественном виде, вознося их над нашими головами в золотых облаках эфирных гармоний, ибо она говорит на языке, которого мы не знаем в нашей обыденной жизни…»

Шуман высказывается афористичнее: «Эстетика одного искусства есть эстетика другого; только материал различен».

Шлегель в «Атенейских фрагментах» изумляется человеческому простодушию:

«Иному кажется странным и причудливым, когда музыканты говорят о мыслях в своих композициях; и часто случается, они замечают, что в этой музыке больше мыслей, чем у них самих. Но кто понимает чудесное сродство всех искусств и наук, не будет по меньшей мере рассматривать предмет с низменной точки зрения так называемой естественности, согласно которой музыка является только языком чувств, а сочтет возможным наличие определенной тенденции всей чистой инструменталистики к обогащению философским содержанием. Разве не должна чистая инструменталистика создавать себе текст? И разве не может в ней развиваться, варьироваться и контрастировать тема, как предмет медитаций в философском ряду идей?»

С ним как будто спорит Йозеф Гёррес: профессор, знаток персидского языка, у которого Вагнер потом позаимствовал написание имени Парсифаль для одноименной оперы, глава мюнхенского христианско-консервативного кружка и издатель «Историко-политического журнала для католической Германии» в начале века проповедует:

В звуке речи и в образе выступает перед нами величайший, изначальный раскол искусства; еще шаг — и все расколовшееся вновь раздвоится, и каждая противоположность распадется на новые противоположности.Музыка и поэзия — в детстве они играли вместе и не расставались никогда, лишь впоследствии пути их разошлись, однако им предстоит встретиться в идеальном, когда они достигнут зрелости и совершенства.Идеалом музыки будет арифметика. Как при счете цифра, для всех народов одинаковая и равно понятная, служит нитью, из которой ткет свою ткань дух, так в музыке единый, данный всем временам и языкам звук служит средой, в которой одна душа приходит в соприкосновение с другой.

Разными словами, но об одном и том же: в начале века музыканты, писатели и мыслители договариваются, что литературная подоплека — не самоцель, а музыка — не иллюстрация. Все искусства пытаются передать несказанное или, как поэзия, хороши своей музыкальностью. Они — хор, ансамбль, но музыка мощнее всех, поскольку в наименьшей степени подвластна языку.

И к середине века джинн рассуждений о связи всех искусств и роли музыки словно выпущен из бутылки: о ней начинают говорить и спорить в салонах, в университетских, политических и религиозных кружках, в прессе и семейных гостиных, где она звучит каждый день. XIX век, кроме прочего, еще эпоха массового производства и распространения фортепиано, оно становится «домашнем алтарем» и «вторым очагом», по выражению художника-прерафаэлита Эдварда Бёрн-Джонса.

Фортепиано фирмы «Бродвуд», расписанное Эдвардом Бёрн-Джонсом. 1879–1880.

Влияние музыкальной критики распространяется не только на музыкальные умы: музыка в центре жизни, но она теперь слишком сложна, чтобы относиться к ней как к источнику наслаждения, и слишком требовательна к слушателю. Она нуждается в интерпретации, в том числе вербальной: от рутинных рецензий до эстетических манифестов Гофмана, Шумана, Ганслика, Берлиоза, Кастиль-Блаза, Бойто, Серова, Стасова, Лароша и многих других, в том числе литераторов и композиторов.

Авторы могут интерпретировать сами себя: так, Шуман рассказывает о виртуальной вселенной Давидова братства, и контрасты его фортепианных произведений, казавшиеся современникам чрезмерно эксцентричными, становятся понятнее. Вагнер перетолковывает собственные сюжеты в грандиозных публицистических опусах по мере изменения взглядов. С другой стороны, Брамс молчит, и его музыка должна говорить сама за себя. Так или иначе, в дело вступают критики.

Руины и стройматериалы, или Битва титанов

На страницах специализированной прессы разворачивается «война романтиков»: дискуссия вокруг «программной» — и «абсолютной» музыки; традиционной оперы — и новой музыкальной драмы; симфонии-сонаты-квартета из четырех частей — и одночастной пьесы или симфонической поэмы; хроматически усложненной гармонии, свободной формы — и классических структур на ясном музыкальном языке (учебники по композиции делали их не только классическими, но даже школьными). Одни (Брамс, Шуман, его жена, пианистка Клара Вик, скрипач Йозеф Иоахим) группировались вокруг Лейпцигской консерватории и ее круга. Вторые — вокруг резиденции Листа в Веймаре, где он регулярно давал открытые мастер-классы для всех желающих, и затем и вагнеровского Байрейта — места паломничества адептов новой музыки.

Противоборствующие точки зрения сформулированы Листом, Вагнером и критиком Эдуардом Гансликом. По Листу цель программы — «предохранить своих слушателей от произвольного поэтического истолкования и наперед указать поэтическую идею целого, навести на ее главнейшие моменты… Все исключительно музыкальные соображения… подчинены развитию избранного сюжета».

Все спорщики сходятся на том, что классическая симфония отжила свой век и завершил ее путь Бетховен. А Вагнер считает, что традиционная номерная опера также мертва и ее должна сменить музыкальная драма с ее непрерывным развитием:

Абсолютная музыка не может, не впадая в чистый произвол, только с помощью своих средств достичь ясного и точного описания человека, определяемого своими чувствами и своим нравственным инстинктом; несмотря на свой удивительный прогресс, она всегда остается чувством, она аккомпанирует моральному акту, сама же никогда не является актом; она может изложить одно за другим чувства, состояния души, но не может показать, как одно данное состояние души необходимо разрешается в другое; ей недостает нравственной воли.

Ганслик в статье «О прекрасном в музыке» выдвигает противоположную теорию. Он опирается на Канта и Гегеля и заявляет, что музыка не должна и не может изображать что-либо явное и определенное:

Обыкновенно называют чувство, одушевляющее музыкальное произведение, его художественным, а идею — его духовным содержанием, сочетание же звуков — его внешнею формой, или чувственной оболочкой того умственного содержания. Между тем именно в этой внешней форме и заключается сущность художественного создания. В чисто конкретном сочетании звуков, а не в общем впечатлении отвлеченного чувства заключается духовное содержание музыкального произведения. В противопоставленной чувству внешней форме состоит содержание музыки, состоит сама музыка, между тем как возбужденное чувство можно только назвать ее действием.

Когда настоящее музыкального искусства — несовершенно, будущее — проблематично и прошлое — источник будущего, критика превращается в инструмент исправления несовершенств. Для Вагнера исток музыкальной драмы — в античной трагедии, для Листа исток программности — в изобразительной музыке XVIII века, Ганслик аргументирует эстетическую самодостаточность музыки с помощью самозаимствований Генделя, который переносил темы любовных мадригалов в духовные оратории. Для всех сторон источник лучшего настоящего и будущего находится в плоскости истории.

Но взгляд Шумана-критика нацелен на современность и то, что делает ее способной взлететь, оторваться от истории. Почему ему (и современности) так интересна и важна Lied? Потому что это несовершенный жанр, слишком еще наивный, и в этом несовершенстве — его огромный потенциал. Почему так важна фортепианная музыка? Потому что ее надо отнять у парижских виртуозов и сделать не видом спорта, а поэтическим искусством. А почему не так важна симфония? Потому что ее историческое предназначение уже выполнено Бетховеном. Теперь мы можем, как иронически замечает Шуман, только нацепить гайдновский парик на голову, в которой правят бал уже совершенно иные мысли. Для Шумана, Мендельсона, Брамса самый естественный способ построить будущее — селекция: привить к Паганини строгий контрапункт или песню без слов — к оратории. В яростных поисках современности современными оставались все, и все искали свои истоки.

Гегельянец и прогрессист, преемник Шумана на посту редактора «Новой музыкальной газеты» Франц Брендель говорил не просто о будущем музыки, но о «новой немецкой школе», заменив этим словосочетанием абстрактную вагнеровскую «музыку будущего»: спор действительно шел о том, какой окажется именно немецкая актуальная музыка. При этом ее лидерами, по бренделевской мысли, оказывались, за вычетом Вагнера, никакие не немцы, а венгр Лист и француз Берлиоз. Но и на это у бойкого критика был готов ответ: «[Берлиоз и Лист] никогда не стали бы теми, кем стали, если бы они с юности не впитали немецкий дух, который сделал их сильными. Поэтому именно Германию непременно надлежит признать истинной родиной их произведений, и поэтому я предлагаю объединить под вывеской „новой немецкой школы“ всю эту постбетховенскую линию».

Немецкие прогрессисты и их европейские соседи озабочены поиском национальной музыкальной идентичности. И хотя фоном для дискуссий о музыке, как в XVIII веке, продолжала служить политика («Весна народов» для славянских «песен о родине» или канонада Франко-прусской войны для полемических тезисов Вагнера), сугубо эстетические вопросы все чаще выходили на первый план.

Культ композитора и жизнь артиста

Обе противоборствующие группировки непререкаемым авторитетом видели Бетховена, провозгласившего, что музыкальный талант — куда более яркий маркер подлинного аристократизма, нежели благородное происхождение.

От Бетховена чертили линии судьбы, с ним соизмеряли роли, права и статусы, припоминая, как на похороны Бетховена пришло, по разным оценкам, от двадцати до тридцати тысяч человек, или как Игнац Шуппанциг аккуратно посетовал на сложность его струнного квартета, но композитор разгневанно воскликнул: «Неужели я буду думать о твоей чертовой скрипке, когда меня ведет дух?!»

Из Бетховена эпоха романтизма выводит культ гения, артиста, его биографии и сверхспособностей. Композитор-исполнитель-виртуоз превращается в носителя демонического начала (не всегда в инфернальном, но всегда, разумеется, в мистическом смысле) — как Паганини или Лист: потусторонний смысл термина, вынесенного в заглавие его сборника «Трансцендентных этюдов», подразумевает, конечно, не только запредельную техническую сложность (словно обратную сторону возможностей человеческих рук), хотя и ее тоже, но и программный подтекст самих пьес. В окончательной редакции этюдов появляются названия с разного рода сверхчеловеческими, демоническими ассоциациями, в том числе литературными: это и «Мазепа» с его байронической бесовщиной гремящих октав, и «Блуждающие огни» с их жутко бисерной, мелкой пальцевой техникой, и даже будто вовсе не подозрительный этюд «Воспоминание»: так было принято называть салонные пьесы по мотивам, например, известных опер, но листовское «Воспоминание» — не столько об операх, сколько о невозможном.

Эжен Делакруа. Паганини. 1831.

Каждый композитор длинного XIX века — это имя и биография, индивидуальная история болезни и уникальный комплект эстетических деклараций в эпоху, когда персональные данные и обстоятельства частной жизни большинства композиторов известны всем, когда каждая личность — сама по себе двигатель наполеоновских изменений, а музыка становится религией, средством связи с трансцендентным, и музыкант — ее пророком, устанавливающим контакт с далекими цивилизациями души.

Листомания

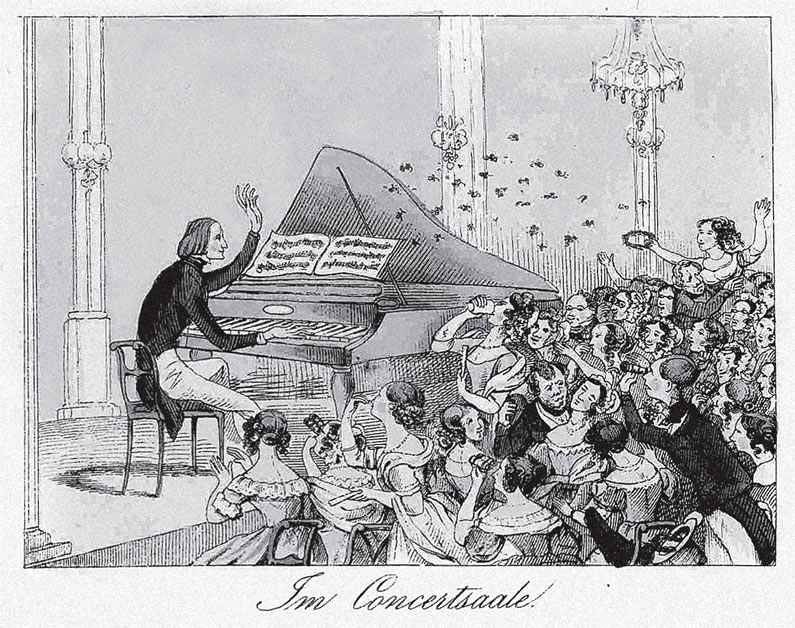

В 1844 году Гейне зарегистрировал в Париже, по-видимому, первый случай массового помешательства в истории музыки. Речь шла о Ференце Листе, который на тот момент был известен прежде всего как пианист-виртуоз: восемь лет, с 1838 по 1847 год, он провел в непрерывных гастролях. Слава о его «трансцендентной», сверхвиртуозной игре гремела по всей Европе; интерес подогревался сценическим образом — длинные волосы, белые перчатки, в которых он выходил на сцену, а затем сбрасывал перед тем, как начать играть, — и слухами о его любовных похождениях. Это была квинтэссенция романтизма — публика реагировала с подобающей порывистостью: дамы бросались за перчатками и носовыми платками Листа, вырывая их друг у друга, носили у сердца кулоны с вензелем, говорят, некоторые собирали выброшенные окурки или кофейную гущу из чашек, из которых он пил. На концертах нередко случались обмороки.Увиденное Гейне охарактеризовал как листоманию, имея в виду, по-видимому, не просто гигантскую популярность пианиста, но всамделишный психический недуг, которым, по его наблюдению, было заражено пол-Европы: слово «мания» в те годы употреблялось в основном в непосредственном медицинском значении. Впоследствии мировая культура знала примеры и других подобных маний, самая известная из которых — битломания 1960-х годов. А один из битлов, Ринго Старр, в 1975 году снялся в эпизодической роли в психоделически-китчевом фильме «Листомания» Кена Рассела, в котором Ференц Лист показан как первая в мире поп-звезда.Что же до реальной листомании, то конец ей положил сам Лист: в тридцать пять лет он прекратил гастроли, поселился в Веймаре и сконцентрировался на композиторской деятельности, а также на судьбе и жизни своей возлюбленной Каролины Сайн-Витгеншейн — эти двое просили папу римского разрешить развод и новый брак, но так никогда этого разрешения не получили. В конце концов, Лист писал много странной для современников, во многом новаторской, в чем-то консервативной духовной музыки. А его поздние, визионерские, авангардные фортепианные сочинения — до сих пор остаются ребусами для пианистов-виртуозов, недоступными для расшифровки через одну только фортепианную технику.

Теодор Хоземанн. Лист в концертном зале. 1842.

Какие бы яростные дискуссии во второй половине века ни велись вокруг утопий программной и абсолютной музыки, идеология и практика много где расходились.

Реалистический радикализм Мусоргского, приверженность итальянской оперы удобству театральных конвенций или классически четкие формы у Мендельсона вообще не вписываются в рамки магистральной дискуссии XIX века.

Все дело в том, что в мире композиторских средств и стилей XIX век продолжает век XVIII — радикального перелома не произошло. Так возникает расхожая формулировка о «романтиках среди классиков» и «классиках среди романтиков» — Глинке, Мендельсоне, Брамсе. Но изменился баланс — в сторону индивидуальных решений и средств, и менялся он постепенно.

Впереди шел инструментарий — он преображался на глазах. Инструменты становились послушнее, надежнее, чувствительнее к деталям, громкости и окраске звука, партии — сложнее, звучание — объемнее и мощнее. Чтобы создать эффект динамического контраста и демонической атмосферы Веберу в «Волшебном стрелке» в начале века нужно было использовать натуральные валторны двух строев, их органичное и противоестественное (неумелое) звучание. Новые инструменты позволяли обойтись без хитрой комбинаторики, правда, и эффект потустороннего звучания пропадал — все звуки у них теперь были одинаково совершенны.

Вслед за промышленной революцией шло массовое распространение музыкальных инструментов, любительского музицирования, изменение системы жанров, ориентированных на новые принципы жизни музыки среди людей: любителей и звезд, обывателей и мыслителей. У музыки появляется пестрая и разнообразная публика среднего класса, азартно воспринимающая и конкуренцию между творцами, и сплетни о личной жизни, и манифесты, и теории.

Друзья по переписке

При всем религиозном статусе трансцендентных музыкальных занятий и яркости музыкантских культов, композиторы-романтики XIX века подобны смертным и живут в глобальном мире горизонтальных связей, вздымающихся репутаций и скоростей, ломающих все иерархии. Ирландский композитор Джон Филд становится суперзвездой и родоначальником целой школы в России, Вагнер получает пять тысяч долларов за сочинение торжественного марша к столетней годовщине Войны за независимость США, а на премьере opus magnum Вагнера — оперной тетралогии «Кольцо нибелунга» Чайковский сидит рядом с бразильским императором Педро II. Композиторы не просто наслышаны друг о друге, они общаются, спорят, дружат и враждуют, ездят по Европе и не только — Малеру довелось поработать и в Нью-Йорке.

Беспрестанная взаимная коммуникация проникает непосредственно в музыку: Шуман выводит в «Карнавале» музыкальные характеры Шопена и Паганини, Оффенбах в опереттах пародирует тьму коллег — от Россини до Вагнера, от Мейербера до Берлиоза.

Говорят, Мейербер заказывал лучшие места на каждую оффенбаховскую премьеру, Россини называл Оффенбаха «Моцартом Елисейских Полей» (не отказывая себе в удовольствии спародировать «маленького Моцарта», как позже делал и Сен-Санс в «Карнавале животных», где оффенбаховский канкан танцуют черепахи), Берлиоз называл короля оперетты «порождением типично немецкого безумного разума», а Вагнер вовсе отзывался о его музыке как о «дымящейся куче навоза», в которой рады валяться все «европейские свиньи», что, впрочем, не отменяло сходных, часто невежливых отзывов коллег о музыке самого Вагнера. Тем временем публика с замиранием сердца следила за перипетиями отношений композиторов, выдумывая себе кумиров утром и тем же вечером их ниспровергая.

Но ни бури споров о сущности музыки, ни грозы судеб героев XIX века — критиков, композиторов, исполнителей и дирижеров — не стали поводом и причиной, чтобы в войне романтиков и романтизмов появились победители и побежденные. Программное, автобиографическое и поэтическое в широком смысле слова так или иначе проявляются в самых разных жанрах: в немецкой романтической Lied — песне и опусе, звуковом слепке стихотворения и дневниковой заметке. В инструментальной миниатюре, фиксирующей один афористический образ. В симфонической поэме и программной симфонии с литературным подтекстом — драме, разыгранной одними только музыкальными средствами, картине в звуках. Наконец, в опере как синтетическом — поэтому ключевом, решающем для XIX века — жанре. Для одних язык музыки требовал словарей и разговорников, для других — был принципиально непереводим, как непереводима таблица логарифмов. Поэтическое оставалось главной частью концепции музыки как языка далекого, обладающего особым, буквально метафизическим значением.

Что еще почитать

Роберт Шуман. О музыке и музыкантах. Собрание статей в 2 томах. Сост. Д. Житомирский. М.: Музыка, 1975.

Франц Шуберт. Переписка, записи, дневники, стихотворения. Сост. Ю. Хохлов. М.: Эдиториал УРСС, 2005.

Зигфрид Кракауэр. Оффенбах и Париж его времени. М.: Аграф, 2000.

Мартин Гек. Рихард Вагнер. Жизнь. Творчество. Интерпретации. М.: Культурная революция, 2017.

Гектор Берлиоз. Мемуары. М.: Музгиз, 1962.

Назад: Глава 5 XVII–XVIII века: архитектура инструментальных жанров

Дальше: Глава 7 XIX век: жанры, практики, репертуарный канон