Книга: Книга о музыке

Назад: Глава 6 XIX век: романтическая мифология музыки

Дальше: Глава 8 1900–1948: вопросы неравновесия

Глава 7

XIX век: жанры, практики, репертуарный канон

О костюмированных шествиях, неканонических имитациях и звездных билетах, о человеке в сером и даме с камелиями, восточных половиках и средневековых боевиках, сутанах и котурнах, а также о длинных мессах и маленьких вещах

Книжная полка романтизма. — Репертуарный канон. — Миф и человек. — Оперные приличия и неприличия. — Романтические оратории. — Оконченные и неоконченные поэтические симфонии и поэмы. — Хранители симфонического кольца. — Концертная, салонная и домашняя музыка.

Чтобы костюмчик сидел

Век романтизма — век шедевров, узаконивший одновременно художественный индивидуализм и понятие музыкальной классики. Так происходит не специально, никто из мыслителей раннего романтизма прямо не формулировал идею фильтрации. Она родилась из суммы общего культурного опыта:

• из формирующегося репертуара театров и оркестров: более чем наполовину он состоял теперь не только из новинок, но еще из архивной, стилистически устаревшей музыки;

• из идеи музыкального прогресса, которую настойчиво утверждали Вагнер и Лист, а позже в историю вошли слова Малера: «Традиция — не поклонение пеплу, но передача огня», при этом огонь требовал топлива: мастерства и знания прошлого;

• из новой концепции классики как идеальной книжной и нотной полки, на которой стоят только главные произведения всех времен и рядом оказываются «Илиада» и «Фауст», «Страсти по Матфею» и «Тристан и Изольда»;

• из публичной полемики, музыкальной критики и нарождающейся академической науки современного образца: в бронзу новых учебников отливались фантазии романтической философии и эстетики, которые превращались в законы, казавшиеся нерушимыми, ведь они были выкованы в том самом общем огне непрерывного развития.

Но каким бы мощным ни был процесс канонизации творцов, их партитур и правил, музыкальный стиль меняется в сторону все большей индивидуализации и разнообразия; пределы допустимого расширяются в гармонии, в форме (от сверхминиатюр до сверхмасштабных партитур), во внутренней вариативности основных исполнительских составов, в деталях динамики (например, «pppppp» — суперпиано, «экстремально тихо» — значится на страницах Шестой — Патетической — симфонии Чайковского), в крайностях звукового пространства и регистров фортепиано и оркестра (самые высокие, самые низкие звуки). И если раннего Бетховена можно порой на слух спутать с Гайдном, а юного Моцарта — с Иоганном Кристианом Бахом, то композиторов второй половины XIX века спутать почти невозможно.

В предельном разнообразии индивидуальных музыкальных характеров, помноженных на национальные идеи и манеры, тон задает западноевропейский романтизм, но во второй половине века особое место оказывается у славян — здесь в музыке разворачивается пэчворк из почвеннической звуковой архаики (новые композиторы возвращают в обиход старинную модальную гармонию, но теперь с локальным или волшебным колоритом) и в то же время — из гармонической хроматики, загадочно ориентальной по звучанию, но узнаваемо современной по исторической прописке. Здесь пылают нескромными красками живописность и декларативная фрагментарность: так незаметно повержен главный идол немецкого музыкального мышления — единство целого. В славянской музыке с ее манифестным культом дилетантизма, провозглашенным так называемой «Могучей кучкой» или «Русской пятеркой» (после житейской нормы усадебного дилетантизма ее предшественников Виельгорского — Глинки — Даргомыжского это была уже откровенная и сознательная декларация свободы от канона), на первом месте — повтор и варьирование, ритмическая, фактурная, тембровая, гармоническая игра, а не логика планомерного структурного развития на пути к заветному единству формы.

За русскими открытиями второй половины XIX века в начале века XX пойдут модернисты — Стравинский, Яначек, Дебюсси, Равель. Естественным завершением «длинного XIX века» в немецкоязычной культуре станет венский экспрессионизм, в котором романтическая идея индивидуального контакта с «далеким» дойдет до логического окончания и распада.

А пока в XIX веке в музыке романтизма сфера приложения сил и фантазии — старые и новые, испытанные и эфемерные, консервативные и экспериментальные музыкальные жанры: их трансформация, канонизация, судьба, внешность и характер.

I. Опера, оратория, месса: в плаще, тоге и сутане

Оперный репертуар, каким мы его знаем, — родом из того самого «длинного XIX века», когда само слово «опера» контрабандой сменило значение и театральный жанр превратился в музыкальный.

Роль либреттиста теперь скорее техническая (авторские либретто композиторов Вагнера или Мусоргского спорят с общей практикой), либреттист чаще перерабатывает литературный источник в интересах композитора, преимущественно английский или немецкий, чем творит сам. Эта работа не обязана отвечать литературным критериям в первую очередь. Горячие дискуссионные темы литературы как будто впрямую не затрагивают оперный жанр, но о них напоминает сам выбор источников: это романтические драмы (как «Король забавляется» Гюго для «Риголетто» Верди или пушкинский «Борис Годунов» для Мусоргского), романы, поэмы Гёте, Шекспира, Байрона, Шиллера и далее по всей воображаемой книжной полке, где стоят «самые главные книги века». Вся идеальная библиотека воплощается в оперных сюжетах.

В опере XIX века заметны отсветы литературных битв и политических революций. Сочинителей и публику захватывают темы национальной независимости или политика в широком смысле (от появившихся накануне Июльской революции 1830 года во Франции «Немой из Портичи» Обера или «Вильгельма Телля» Россини до созданной в год убийства короля Италии Умберто I «Тоски» Пуччини); с другой — театр все еще место для услаждения расточительной аудитории, аристократов и буржуа, и опера не может не следовать их вкусам.

Маленькая утопия

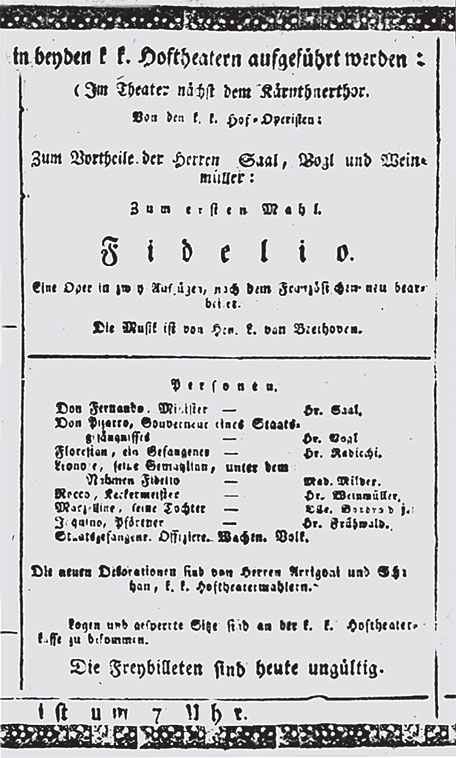

В единственной опере Бетховена «Фиделио» — наполовину зингшпиле, наполовину «опере спасения», дважды перекроенной композитором после провала и примерившей на себя целую череду разных увертюр, музыкальный театр (как и в «Волшебной флейте» Моцарта за четверть века до того) в очередной раз расстается с официальной табелью о рангах жанров (потом она, конечно, в очередной раз вернется). В центре — высокая трагедия этически эталонных главных героев: несправедливо осужденного на смерть политзаключенного Флорестана и его жены Леоноры, пытающейся его спасти (и настолько же эталонного злодея-мстителя Дона Пицарро, насколько сможет себе представить потом только Верди, когда будет писать своего Яго). Рядом с трагедийными — полукомедийные персонажи переживают незаметный крах своих жизней. Тюремщик Рокко согласен на нарушение должностных обязанностей и убийство (для гуманиста Бетховена — страшное это дело) — ради денег и со страху перед начальственным гневом; Марселина влюбляется в переодетую мужчиной Леонору, и бывший ее жених Жакино брошен ради новой любви. Жить маленьким частным счастьем, как мечтают Рокко и Марселина, невозможно; невозможна и большая цель без жертв (пусть даже жертвой становятся всего лишь чужие матримониальные иллюзии). Частный мир оказывается на грани политического и бледнеет перед ним.«Фиделио» — незаметное истощение, выработка ресурсов комического и трагического жанра до глубины опустошенной шахты — то куплетная песня, то мучительное и перенасыщенное развитие, симфоническое письмо, не делающее никаких скидок ни слушателю, ни исполнителю, без всякой оперной эффектности. И заключительный апофеоз справедливости — он больше похож на вставную кантату внутри оперы, чем на традиционный финал, больше на утопию, чем на логическую развязку, на повисающий в воздухе вопрос о личной свободе в тотально политическом мире, чем на оптимистичный ответ.

Афиша оперы «Фиделио». Вена, Кернтнертор-театр, 23 мая 1814.

При шпаге, кошельке и палочке: люди театра

Опера завоевывает мир, к концу века благодаря моде на итальянскую оперную музыку (все тех же Россини и Верди) она распространяется вплоть до Латинской Америки, Китая и Южной Африки. Железные дороги позволяют вести бурную гастрольную деятельность, но везде открываются собственные театры, новые оперные дома строятся и в Старом Свете. Даже там, где долго сохраняются следы «придворной оперы» (как в Вене), все популярнее принцип смешанной театральной экономики, доходы и расходы которой зависят и от мецената, и от продаж билетов.

Ключевой фигурой становится импресарио, получающий субсидии от владельцев театра (например, правительства), но идущий и на собственный финансовый риск. Могущество импресарио, создававших репутации и состояния, менявших историю культуры, безусловно вплоть до середины XIX века. В эпоху великих оперных предпринимателей, Луи Верона в Парижской опере, Бартоломео Мерелли в миланском «Ла Скала» и венском Кертнертортеатре, взлетели до небес карьеры многих композиторов, включая Россини и Мейербера.

За идеями и проектами импресарио следуют не только композиторы, но и певцы. Они меняют сцены, переезжают с места на место и строят международные карьеры (это почти современная модель работы оперного солиста — контракты в разных городах и гастроли). Только к концу века импресарио уже не всевластны — появляется постоянный репертуар, а новых произведений пишется все меньше: жизнь оперного театра идет по накатанной. Уже почти повсеместно существует юридический контроль за авторским правом (и не только для новых, но и для репертуарных произведений), все более влиятельными в театральной жизни становятся нотоиздатели (как, например, Джулио Рикорди, который постоянно сотрудничал с Пуччини и Верди и без которого бы не было последних вердиевских опер). Для крупных театров государственное финансирование постепенно становится основным, а импресарио превращаются в менеджеров на зарплате. Держать ответ перед работодателем с тех пор профессиональная норма; так происходит и сейчас.

Неанонимный канон

XIX век дарит миру стабильный репертуар и формирует классический канон (шедшие в Париже XVII–XVIII веков десятилетиями оперы Люлли и Рамо были скорее исключением, вызванным жесткой централизацией французской театральной жизни). Вначале он складывался в Италии, хотя труд композитора там оплачивался плохо, поэтому новых произведений создавалось очень много (показательный пример — легендарный темп работы Доницетти, написавшего за четверть века более 70 опер). Началось все с оглушительного успеха комических опер Россини, которые зазвучали во всем мире, а ко второй трети века репертуарная слава распространилась на Беллини, Доницетти, затем Верди. Во второй половине века репертуар преображается: с итальянской оперой даже в самой Италии соперничает французская grand opera (большая опера), прежде всего произведения Мейербера с их грандиозными и удивительными не только формами, но и рекламными кампаниями: «В Париже, в Берлине, в Лондоне — повсюду начинали тихонько напевать, когда надлежало появиться какому-нибудь новому его произведению или же когда предстояло повторение его оперы; с недели на неделю песня раздавалась все громче и громче, число городов и газет все увеличивалось, вопросы и заметки усиливались в forte, даже в fortissimo, пока барабанный бой не возвещал самого представления. Это была хорошо организованная канцелярия».

Жюль Арну. Представление оперы Мейербера «Роберт-дьявол» в Парижской опере. Ок. 1850.

Большая опера по французской модели (наследница сразу и серьезного, и комического жанров, и лирической трагедии), с ее историческими сюжетами, современными драматическими коллизиями, волшебными событиями, пышными сценическими церемониями и поражающими воображение спецэффектами в пяти актах с обязательными балетными вставками, в середине века становится безусловным образцом для подражания. Но к концу столетия чуть ли не все современное, кроме самых популярных итальянских и французских опер, даже Верди, на мировых сценах вытеснили оперы Вагнера. Только в 1920-х и 1930-х годах начинается «вердиевское возрождение», инициированное, что характерно, немцами, в частности писателем-экспрессионистом Францем Верфелем (он написал беллетризованную биографию Верди, в которой в том числе изображалась никогда не имевшая места встреча Верди с Вагнером). Постепенно итальянская и немецкая опера на равных стали основой репертуара XX века. Но картина противостояния Верди и Вагнера в романе Верфеля возникла из влиятельной традиции: музыкальная критика XIX века считала итальянскую музыку — вокальной, а немецкую — инструментальной. Вагнеру, таким образом, она отказывала в умении писать для голоса и заодно в элементарной человечности, а Верди (и, например, Доницетти) — наоборот, в состоятельности оркестрового письма и заодно в глубине мышления.

В театре начала века композиторам приходилось быстро писать, ориентируясь на общие конвенции, предлагать публике узнаваемое и получать немедленный фидбэк: если произведение проваливалось на премьере, то про него забывали. Но в репертуарном театре — для «Волшебной флейты» и «Трубадура», «Тристана» и «Севильского цирюльника» — общих конвенций почти не было. Он строился как антология разнообразных и непохожих один на другой шедевров, в которой неповторимость и оригинальность стали критериями идеала, которого все труднее достичь. Произведениям и авторам, в том числе тем, что чуть позже были причислены к канону, пришлось пережить многочисленные скандалы и провалы: оперное искусство XIX века — территория индивидуальных решений вместо следования схеме — грозило отвержением и возведением в хрестоматийный сан почти одновременно.

Звезды оперы

Оперные звезды начала XIX века, как правило, пели партии одного стиля или даже написанные специально для них — выбор певцов был самой первой стадией в работе над будущей оперой, и только когда исполнители были назначены, композиторы и либреттисты заключали контракт с театром. У певцов всегда была особая власть (публика шла на них, так происходит и теперь). Даже Верди или Мейербер, чьи оперы исполнялись разными солистами в разных странах, все равно приспосабливали партии к первому составу. Только к концу столетия певцы научились адаптировать технику и манеру к разным стилям, а композиторы стали реже писать для конкретного исполнителя. Появляется универсальный, международный вокальный стиль.

Меняется система вокальных амплуа: она приобретает практически современный вид с большой степенью универсализации, но и сейчас есть «вагнеровские тенора» и «россиниевские меццо-сопрано» — певцы не только с определенным диапазоном голоса, но и репертуарной специализацией.

К 1830-м годам кастраты полностью исчезли с оперной сцены, их героические роли перешли к контральто и тенорам, но игра на понижение продолжается, и чем дальше, тем больше используются менее гибкие, подвижные и легкие, более мощные и низкие голоса (например, так называемый героический тенор и драматическое сопрано — главные герои, драматический баритон — антагонист или даже трагический, амбивалентный протагонист, когда на сцене — страдающие правители Верди, Вагнера, Мусоргского). Необходимость в мощном звучании вызвана и расширением состава оркестра, и увеличением размеров театров.

К середине века все реже брючные роли пишутся для женщин (по крайней мере, возможны не героические, а юношеские): опера вслед за драмой стремится к реализму. Положение женщин на сцене становится все более привилегированным: раньше певицы уступали кастратам в гонорарном исчислении. Но в XIX веке уже властвуют примадонны, часто опережающие теноров в славе и заработках; оперное исполнительство — один из немногих способов успешной женской профессиональной реализации, причем социально более одобряемый, чем карьеры женщин-композиторов или пианисток.

Однако во второй половине XIX века власть певцов потеснили дирижеры. Их обязанности перестали быть чисто техническими, и почти все крупные театры могли похвастать звездными музыкантами за пультом, с огромной властью и авторитетом (как Малер в Вене, в среде бывших учеников и ассистентов которого уже в начале XX века понятие «диктатуры дирижера» приобрело современное значение). Роль дирижера возрастала вместе с тем, как нарастала степень репертуарного диктата и увеличивалась громкость самого оркестрового звучания: население оркестра росло количественно и качественно, за счет включения в составы новых (например, экзотического саксофона и тубы) и модернизированных старых инструментов (медных духовых и ударных). В соответствии с новой театральной архитектурой, по финансовым соображениям рассчитанной на много посадочных мест, вокальное и оркестровое звучание менялось так, чтобы музыка могла заполнять пространство.

Королева-драма

Какими бы ни были темы и сюжеты оперы XIX века, она все время гонится за разговорным театром, стремясь передать непрерывность событий. Диалог важнее монолога, дуэтов больше, чем арий, — и это отчасти приближает оперу к драме. К концу века полная, долгая («генеральная») музыкальная пауза есть обычно только между актами. Идеал непрерывного развития (якобы драматический и реалистический, когда музыка движется за всеми извивами событий) на деле ведет к тому, что музыка становится главной. Поэтому когда появляется «литературная опера» (на максимально полный, с минимальными изменениями исходный текст литературного первоисточника, как в пушкинских операх Даргомыжского, в «Женитьбе» Мусоргского или «Пеллеасе и Мелизанде» Дебюсси) — новация воспринимается свежо и спорно одновременно, но слышится органичной и, в сущности, никого не удивляет (модель «литературной оперы» останется влиятельной и в XX веке).

Главенство музыки (под маской драмы) — это и техника лейтмотивов, или повторяющихся музыкальных тем. Они появлялись в опере уже в конце XVIII века, особенно во Франции; в первой половине XIX века их все больше, и начиная с Вагнера это общий тренд. Такие темы — это портреты персонажей или знаки ситуаций, но есть и другая сторона медали: возвращение целых тем и кратких мотивов, их постоянное мерцание внутри музыкальной ткани работают как средство создания разворачивающегося во времени музыкального единства, а не иллюстративный ряд. Именно так их воспринимает Вагнер, сделавший лейтмотив универсальным оперным приемом развития, в то время как многие современники относятся к ним как к музыкальным ярлыкам, наклеенным на героев и предметы.

Большая тройка

Возникновение всеобщего, международного стиля, сначала на основе итало-французского варианта, потом немецкого (при этом национальные различия сохраняются и даже появляются новые), — еще один феномен оперного театра XIX века. Тремя самыми влиятельными композиторами во второй половине века становятся Мейербер, Верди и Вагнер. На их операх выстраивается постоянный репертуар, единый и представляющий в трех лицах обновленные, обменявшиеся друг с другом музыкальными и театральными приемами национальные стили. А центром всемирной театральной жизни становится Париж — здесь происходит сближение разных стилей, отсюда всеобщий стиль экспортируется за пределы Европы: в 1830–1840-е в Париже работают итальянцы Россини и Доницетти, и даже молодой Вагнер переживает увлечение французской большой оперой, когда пишет «Риенци» (там же, в оперной столице, пару десятилетий спустя происходит оглушительный провал парижской редакции «Тангейзера», написанной по местной моде, с балетом). К концу века иные парижские премьеры повторяются по всему миру, от Америки до Австралии.

Человек Вагнера, глядящий в миф

Сложный и много раз менявшийся комплект вагнеровских воззрений был ориентирован на оперу как главный, совершенный жанр. Так называемая реформа Вагнера была то философским, то историческим и филологическим, то практическим, театральным проектом, и одно трудно отделить от другого. Она не предлагала четких правил, которые необходимо было строго соблюдать, в том числе ему самому.

Но несколько компонентов вагнеровского проекта тем не менее точно вписываются и в теоретическую, и в техническую картину его работы в опере.

Это в первую очередь миф как самый совершенный вариант сюжета и драма как идеальная форма его воплощения: история — вещь частная (поэтому для Вагнера Мейербер слишком декоративен, слишком зациклен на деталях); для истории больше годится литературный роман. А драма — универсальна антропологически: что уж там, без Вагнера не было бы ни самой антропологии, ни «Властелина колец» и «Нарнии», ни в принципе культуры эпического повествования в ее современных вариантах.

Второй компонент вагнеровского проекта: непрерывность музыкального развития. Принцип непрерывности был перенесен в оперу из инструментальных жанров, но отлично прижился в театре — так исчезали отдельные номера, вся музыкальная логика (в том числе в форме «бесконечной мелодии», так Вагнер назвал новый композиционный принцип, напоминающий о принципе монодии у ренессансных флорентийцев) оказывалась подчинена драматическому сюжету. А непрерывные цепочки лейтмотивов, звуча в оркестре, вступали с ним в постоянный, то явный, то тайный диалог, превращаясь в параллельное повествование. Оркестр Вагнера сообщает то, чего нельзя сказать ни словами, ни сценическим действием, или то, что нужно скрыть от одних и сообщить другим: когда Зигфрид в одноименной опере (третьей части тетралогии) встречает на дороге «человека в сером», странника выдает не костюм, а звучащая в этот момент музыкальная тема, по которой мы понимаем, что Зигфрид только что встретил Вотана, верховного бога (и к тому же собственного деда), но сам герой об этом не догадывается. Вагнеровский слушатель всегда знает больше, чем герой на сцене, ему дозволено на время занять место бога. Вагнер по-своему в духе времени возвеличивает человека, но его великий человек — не тот, что на сцене (тот — ходячая условность, и Вагнер с этим не особенно борется), а тот, что в зале. Он велик не божественной сущностью, а в силу своего знания (поэтому тема узнавания, называния, предыстории для Вагнера так важна). Однако в этом возвеличивании — источник устрашающей требовательности опер Вагнера по отношению к их слушателям и исполнителям, от которых требуется сверхчеловеческая внимательность.

Еще один важный пункт вагнеровского проекта — политика и судьба творца. Изнанка мифа — современность, в которой Германии и миру требуется спаситель — в искусстве и в политической жизни, — но судьба спасителя может быть только трагической, таковы трагические герои одноименных вагнеровских опер Лоэнгрин и Зигфрид. Вагнер-человек ура-патриотические идеи современников часто поддерживал, но Вагнер-художник врал себе реже: история или миф спасения могут сложиться благополучно только в пространствах художественных или духовных, как в «Нюрнбергских мейстерзингерах» (комедии о соревновании средневековых мастеров поэзии и пения) или в «Парсифале» (трагедии по мотивам легенд о рыцарях короля Артура и чаше Грааля).

В вагнеровских отрицательных героях современники видели узнаваемые черты: карлик-нибелунг Миме в «Кольце» представлялся антисемитской пародией, а Бекмессер в «Мейстерзингерах» напоминал о затяжной и обоюдообидной полемике с влиятельным музыкальным критиком Эдуардом Гансликом, другом и сторонником Брамса в «войне романтиков», и обо всех прочих врагах и оппонентах Вагнера разом. Но без знания подробностей композиторской биографии прототипы невозможно опознать, их актуальность перерастает в миф, что позже сослужило репутации Вагнера, изрядно подмоченной националистическими высказываниями и ролью главного культурного символа Третьего рейха, скорее добрую службу. Теперь это позволяет в театре делать с его сюжетами и правда что угодно, причем практически без потерь. Произведение перестает цепляться за исторический и автобиографический контекст, способно легко отрываться от него и жить отдельной жизнью.

Человек Верди, превращающийся в миф

Движение от номерной оперы в сторону музыкальной драмы было своего рода цайтгайстом — уже у Мейербера и Верди дух времени менял музыкальный облик оперного жанра почти до неузнаваемости. Фанатическая требовательность Верди к либретто (хотя он не писал их сам, как Вагнер) была не литературного, а театрального свойства. Его кумир — Шекспир, а наиболее удобные для переработки источники — драмы Шиллера, французские романтики и их подражатели.

Кадр из фильма «Похороны Джузеппе Верди в Милане». Режиссер Итало Паккьони. 1901.

Верди начинает путь как типичный итальянский композитор-трудяга (первые десять лет работы в театре он назовет годами каторги) и подстраивается под певцов и оперные конвенции, а заканчивает этот путь (почти ничего сознательно для этого не делая) — уже как символ итальянского национализма, культурный герой международного масштаба. И гигантская толпа миланцев, пришедших на его похороны в 1901-м, вместе с певцами «Ла Скала» поет хор пленных иудеев из «Набукко» — оперы, уже устаревшей к началу XX века по стилю, драматургии и тематике, но ставшей камнем в нерушимой стене канона.

Верди берет приемы и средства везде, где может, — в дело идут мейерберовские пышные хоры, балет и массовка, задорные ритмы, простые строфы и женские колоратуры в духе Доницетти, увлеченный историзм и многоликий гротеск Гюго («Прекрасное имеет лишь один облик, уродливое же имеет их тысячу», — пишет Гюго в предисловии к трагедии «Кромвель»), болезненное шекспировское любопытство к железной логике злодеев, властолюбцев и предателей и даже идея сквозного развития и лейтмотивов в «Отелло» и «Фальстафе» — по сути вагнеровская, как бы Верди ни отпирался, стараясь казаться еще большим итальянцем, чем он был. Но вердиевский проект не кажется эклектичным.

Все элементы он ставит на службу собственному представлению об опере как драме людей, противостоящих власти (будь то власть судьбы, беспощадной истории, системы государств и обществ, то современных, как в «Травиате», то завлекательно далеких, как в «Аиде», или власть чужой, непознаваемой души и воли), и о самом человеке как о вместилище и участнике бесконечной борьбы, порой незаметной миру.

Оперные приличия и неприличия: коротко о конвенциях и открытиях

Приличие номер 1: о смешном и серьезном, глубоком и поверхностном (не только Шекспир)

Разделение комической и серьезной оперы в XVIII веке существовало во всех странах — и в XIX сохранялось до середины века (у комической оперы статус обычно ниже, театры меньше, аудитория рангом попроще). Если Шекспир был главным образцом смешения трагического и комического, например для французских литераторов-романтиков, включая Гюго, то в опере такой моделью служил не только Шекспир, но и «смешанный стиль» французской сентименталистской «слезной комедии» (как в «Сороке-воровке» Россини). Ко второй половине века комические сцены в трагическом сюжете становятся нормой — это и разудалые монахи у Верди и Мусоргского (фра Мелитоне в «Силе судьбы», Варлаам и Мисаил в «Борисе Годунове»), и капитан Цунига в «Кармен».

Неприличие номер 1: божественный канкан

Когда комическим сценам открыт путь в серьезный жанр, ограничиваться одним комическим — признак развлекательности. Так происходит отделение «легкого» от «серьезного» и рождается оперетта.

В романе «Нана» Эмиль Золя рисует картину премьеры в парижском театре второй половины столетия:

Гул, похожий на подавленный стон, пронесся по рядам. Кое-где захлопали, но все бинокли были наведены на Венеру. Мало-помалу Нана целиком завладела публикой, и теперь каждый мужчина был в ее власти. Призыв плоти, исходивший от нее, как от обезумевшего зверя, звучал все громче, заражая зал. В эту минуту малейшее ее движение пробуждало страсть, и ей достаточно было пошевелить мизинцем, чтобы пробудить вожделение. Спины зрителей выгибались дугой, вздрагивая, словно струны, от прикосновения невидимого смычка, от теплого, блуждающего дыхания, исходившего из неведомых женских уст, шевелились на затылках легкие пряди волос.

Все персонажи вымышлены, но совпадения — вовсе не случайны: в 1878 году драматург Людовик Галеви познакомил Золя с миром оперетты; и у большинства персонажей «Нана», включая главную героиню, были вполне узнаваемые реальные прототипы, а в описании спектакля (в романе он называется «Златокудрая Венера») угадывается «Елена Прекрасная» Жака Оффенбаха.

Анри де Тулуз-Лотрек. Плакат с изображением танцовщицы канкана Жанны Авриль. 1893.

Оперетта была пародией и сатирой на все реалии парижской жизни — войну, коррупцию, разврат, серьезную оперу и литературу — и из одноактной комедии с музыкой для крохотного исполнительского состава (по тогдашним законам, без специальной лицензии театр не имел права задействовать более трех актеров — далекое эхо ограничительных указов Людовика XIV) превратилась в полновесную оперу — автор именовал их по старинке «буффами», или комическими операми. Однако после того как жанр был экспортирован за границу и прижился в Вене и Лондоне, слово «оперетта» де-факто стало употребляться по отношению к любому вокально-инструментальному произведению легкомысленного жанра. В истерически веселых и грустных политических сказках Оффенбаха боги-олимпийцы плясали канкан («Орфей в аду»), герои на суде Париса играли в шарады («Прекрасная Елена»), а герцогиня несуществующего государства поднимала симпатичного солдата до высот армейской иерархии («Герцогиня Герольштейнская»). В Австрии (Иоганн Штраус) и Британии (Гилберт и Салливан) оперетта обрастает местными хореографическими, сюжетными и музыкальными особенностями, но остается жанром маргинальным, ибо несерьезным. Сам же Оффенбах закончит свой путь композитора полнометражной философски-фантастической оперой «Сказки Гофмана», отдавая в ней дань немецкой романтической культуре вполне всерьез.

Приличие номер 2: от центра к окраинам, от всеобщего к частному и наоборот

Исторические сюжеты занимают оперную сцену XIX века во всех возможных проявлениях и направлениях — это немецкое Средневековье, отлитое в формате «дорогого-богатого спектакля» о борьбе добра и зла, как в «Эврианте» Вебера и «Лоэнгрине» Вагнера, и религиозные войны и бунты, как в «Гугенотах» Мейербера, «Фьеррабрасе» Шуберта, «Хованщине» Мусоргского, и идеальная национальная история у русских или чешских композиторов (в «Князе Игоре» Бородина или «Бранденбуржцах в Чехии» Сметаны).

Виктор Васнецов. После побоища Игоря Святославича с половцами. 1880.

Когда возникают новые национальные школы (теперь это сознательное культурное строительство), их ключевые произведения, музыкальные символы наций на стройке собственного культурного канона — «Жизнь за царя» Глинки в России, «Проданная невеста» Сметаны в Чехии, «Галька» Монюшко в Польше, «Ласло Хуньяди» Эркеля в Венгрии — в большинстве случаев проникают в общеевропейский репертуар и демонстрируют возможность одновременного существования разных традиций и культур. Из того же корня растет и мода на экзотику во французской и русской опере, половцы Бородина, галантные индусы Бизе и Делиба.

Оперные противопоставления XIX века — частного и политического, масштабного и камерного, человека и мира — работают как идеальный, мощный, шумный паровой двигатель, и опера постепенно движется к пределам личного, вглубь и вглубь от политической трагедии к психологической, от исторического к семейному конфликту, от рационального к мифологическому, от хора на площади к гипертрофированной (иногда на всю оперу) сцене «двое в запертой комнате», от переклички хоров в «Вильгельме Телле» Россини, массовых фресок «Набукко» Верди, «Пророка» Мейербера или «Бориса Годунова» Мусоргского, от хоров-«энергоносителей», поющих голосом большой политики и большой истории, — к словно сжимающимся в одну точку, несмотря на присутствие хора, огромного оркестра и нешуточную продолжительность, «Тристану» Вагнера, «Пеллеасу» Дебюсси и «Отелло» Верди: в них мир политики и истории перестает быть центром, а становится фоном.

Мифология и эпос в специфических вариациях XIX века представляют собой отдельную линию оперных сюжетов, прежде всего немецкую и славянскую. Национальная идея тут во главе, а национальный миф — высшая степень поэзии, гипербола поэтического, не различающего возможного и невозможного, а значит, реализующего весь потенциал нации, пусть даже недоступный реальности. Римский-Корсаков в «Снегурочке» и Дворжак в «Русалке» (а с ними и все прочие русалки, снегурки, подземные и подводные цари XIX века) рассказывают словно много раз одну и ту же историю о том, как нечто далекое пришло к человеку, а он его не узнал в лицо и решил использовать, уничтожить или изгнать. Вторая история на все времена (XIX века) — про маски, которое носит зло, и соблазны, которые испытывает добро, фаустовский миф. Третья — про путешествия души и физические странствия.

Неприличие номер 2: к высокой степени безумства (не половцы, не печенеги)

Идея романтического бегства в опере застает слушателя и героев в самых далеких точках географических, исторических, психологических координат.

Оперные подмостки густо населены безумцами (беглецами в иные версии реальности): сцены и арии сумасшествия (родом из оперы барокко) составляют счастье публики оперы бельканто у Беллини и Доницетти (в «Лючии ди Ламмермур» и «Анне Болейн»), но не чужд им оказывается и раздираемый муками совести царь Борис у Мусоргского.

Другой рецепт побега — путешествие во времени и пространстве. Оперное искусство еще не знало такого изобилия экзотических локаций, как в XIX веке: «Норма» Беллини уносит слушателей в Галлию, в гости к друидским жрецам, «Аида» Верди — к жрецам древнеегипетским, «Король Лахорский» Массне — в воображаемую Индию, а его «Жонглер Богоматери» на новом витке актуализирует давно забытый средневековый сюжет. И вагнеровский «Лоэнгрин» является публике под видом истории из жизни средневековых рыцарей: действие оперы происходит в Антверпене в X веке; его предшественник «Тангейзер» объединяет несколько самостоятельных средневековых легенд (о состязании певцов, гроте Венеры и святой Елизавете), а действие помещается в условный тюрингский Вартбург XIII века, хотя другая реальность и другая локация в опере (грот богини) не имеют исторической привязки.

Пышной дьявольщиной, хрупкими призраками, приключенческим азартом, бутафорской фантастикой и настоящей музыкой ужаса напоена опера «Роберт-дьявол» 1831 года — первая опера Мейербера специально для парижской сцены, открывшая эпоху мирового влияния жанра большой оперы нескромным, жутким блеском музыкально-театрального готического, рыцарского романа. В другой щедро декоративной опере Мейербера еще допарижского периода, «Крестоносец в Египте» (1824, Венеция), партия главного героя была написана для кастрата — это один из последних таких примеров в истории классической музыки. Художественно экзотический для своего времени прием по-своему символизировал оперный побег от реальности в далекие исторические или стилистические локации.

Во второй половине века других реальностей в опере и не только (в инструментальной, камерной и симфонической музыке тоже) стало так много, что сама идея бегства начала растворяться в сотнях версий и вариантов побега. Шелковым ковром поствагнеровской мелодии и оркестровой фантазии ориентализма расстилалась музыка «Самсона и Далилы» Сен-Санса. Плотными нитями крупной вязки ложились орнаментальные половики «Князя Игоря» Бородина (с его музыкальной локализацией на пересечении русской музыки, старинной летописи, французской откровенности и экзотизма) или Римского-Корсакова (от «Садко» в принципиально условной локации средневекового Нижнего Новгорода до «Золотого петушка» в шатрах Шехерезады). И все они на глазах растворялись в пене бушующих в музыке степей и морей, тоже ставших важными адресами на карте бегств.

Еще не одна душа пропала, затерялась в развернутой ранним и поздним романтизмом сети других реальностей. Своей вариативностью эта густая сеть совершенно уничтожила оппозицию «настоящего», «своего» мира и альтернативного «далекого», «иного». Все стали беглецы — и в бегстве чувствовали себя как дома.

Приличие номер 3: от условности к реализму

Проблема оперного реализма так или иначе появляется во Франции, Италии и отчасти России и порой дает о себе знать в связи с шумными и тихими провалами новых сочинений. Это и «Травиата» (почти современный Париж, в котором звучат вальсы), и «Кармен» (с солдатами и преступниками), и разъяренная толпа у Мусоргского в сцене под Кромами в «Борисе Годунове» — но несмотря на флер скандальности вокруг премьер и завывания цензоров, все эти романтические беглецы, контрабандисты, бунтующие крестьяне, преступники и куртизанки остаются на внушительной дистанции от реальной публики, могут быть лишь социальной экзотикой (как географическая экзотика Востока во французской и русской опере), хоть и порой шокирующей.

Неприличие номер 3: под сенью девушек в цвету

«Травиату» Верди по мотивам «Дамы с камелией» Гюго премьерная публика приняла прохладно: чересчур откровенной и одновременно интимной для оперного театра казалась музыкальная драматургия, выстроенная вокруг образа падшей женщины. Низкие, натуралистические, бульварные, газетные, родом из ежедневной криминальной хроники и репортажей о драках, свадьбах, выборах и похоронах сценарии окажутся в центре оперного жанра позже, в эпоху веризма, — в романтическом веке опера все еще агент буржуазного концепта красоты, и «Травиате» на премьере в венецианском театре «Ла Фениче» оказали сдержанный прием.

Почти через два десятка лет та же история случилась во Франции с «Кармен» Бизе, написанной для театра «Опера-комик», казалось бы, по тем же причинам: зрители не сочли возможным с ходу смириться с цыганскими страстями, жарко изящным музыкальным тоном, с тем, что действие помещено в среду разбойников и контрабандистов, и, наконец, с образом главной героини, не сразу вызывающей сочувствие. И снова дело было не в сюжетном просторечии, а в неудобных, неконвенциональных, новаторских принципах музыкальной драматургии. Собственным, музыкальным способом они вели диалог с идеями реализма (или, по сути, неслучайно оказались не в том месте, не в то время и не попадали в жанр комической оперы, играя не по правилам). Раскусить «Кармен» удалось лишь к концу 1870-х, после того как ее — в несколько измененном виде — поставили в Вене, Лондоне и Санкт-Петербурге; об опере в восторженных выражениях отзывались Брамс, Чайковский и Ницше, а канцлер Отто фон Бисмарк ходил на нее двадцать семь раз. Но сам Бизе об этом уже не узнал — к тому моменту его давно уже не было в живых.

Приличие номер 4: театр — весь мир, весь мир — театр

Идея, что опера должна быть ансамблем не только музыкальным, но и сценическим, пришла из Германии (уже в 1820-х Вебер в Дрездене работал с певцами и даже хором как с актерами — благо многие певцы дрезденской труппы были еще и драматическими актерами, — требуя ансамблевого взаимодействия). Акценту на визуальной стороне дела способствовали и технические новации, пришедшие в театр, — газовое освещение, а во второй половине века — электричество. Впервые оно было использовано в Париже на представлении «Пророка» Мейербера, со специальными светофильтрами и отражателями для изображения восхода солнца.

Парижская опера, где в постановку вкладывались огромные средства, к 1830-м годам стала пионером оперы как современного театра. Детали действия здесь фиксировались — еще до эпохи видеозаписи — в так называемых livrets de mise en scène, книгах мизансцен, чтобы потом спектакль можно было восстановить в репертуаре. Так постепенно появляется проблема, отголоски которой звучат в дискуссиях вокруг режиссерской оперы до сих пор: новая постановка — это та же самая опера или уже другая? Первая постановка, особенно если она состоялась под присмотром автора, — это неотъемлемая часть произведения или то, чем можно пренебречь?

В Италии такого вопроса не стояло — за постановку обычно отвечали либреттист и импресарио, и судя по скорости выхода новых спектаклей, они пользовались дежурными решениями и опытом исполнителей. Но постепенно французский подход, дотошный и требовательный к артистам и художнику, распространился за пределы Парижа: к 1870–1880-м годам во Франции, Италии или Германии постановка оперы — это и тщательное создание сценической декоративной иллюзии, и исторические изыскания.

А прототипом современного отношения к оперному спектаклю как священнодействию в храме искусства стали байрейтские постановки Вагнера в конце 1870–1880-х — свет в зале был впервые полностью погашен, а оркестр в специально спроектированной оркестровой яме скрыт от глаз публики, чтобы не отвлекать ее от происходящего на сцене. Это была не меньшая революция в театральном этикете, чем в режиссерской практике, — прежняя оперная аудитория была по современным меркам крайне невежливой по отношению к искусству, и только когда сценическое электрическое освещение позволило погрузить зал в темноту, отсутствие разговоров и хождений по залу стали нормой.

Неприличие номер 4: на века и на всякий случай

Издание либретто и особенно оперных партитур свидетельствует о вхождении произведения в канон: в Италии до середины века издаются наиболее сценически успешные произведения, в Германии — прежде всего «признанные шедевры» (Моцарт, Вебер, Вагнер), во Франции же принято публиковать новинки. Но гораздо удобнее было другое средство, которое позволяло знакомиться с оперой буквально всем, в том числе непрофессионалам, не умеющим читать партитуры, и провинциалам, не имеющим возможности посещать театры, — это оперная транскрипция, изобретение XIX века. Популярные оперы печатались в огромном количестве переложений, оперная музыка звучала в частных салонах, «воспоминания» и «фантазии» на оперные темы исполнялись в концертах пианистов-виртуозов, аранжировки использовались в популярных итальянских марионеточных театрах, в демонстрациях волшебных фонарей в Германии и так далее, а некоторые темы даже переходили в фольклор. Опера была частью повседневной культурной жизни — и источником новых мифов: Кармен и Зигфрид затмевали своих литературных прототипов, а опера становилась едва ли не главным символом красоты буржуазного искусства, уносящей зрителя вдаль от презренного мира.

II. Оратория: в поисках музыки для веселых людей

Оратория в XIX веке — все еще церковный жанр. Но ораториями могли быть и вполне светские произведения, как «Странствие Розы» и «Рай и Пери» Шумана — их сюжеты нравоучительные, сентиментальные и религиозные, словно сказки Гауфа или Андерсена. Шуман, планировавший, но не написавший ораторию «Лютер», говорил, что хочет написать ее не для церкви, а для концертного зала и «для веселых людей». Противоположный случай — визионерская по духу и симфоническая по технике оратория «Христос» Листа на латинский текст (необычайный случай для музыкального романтизма) — с григорианскими хоралами, призраком вагнерианской оперной сцены («Моление о чаше») и сложной позднеромантической гармонией.

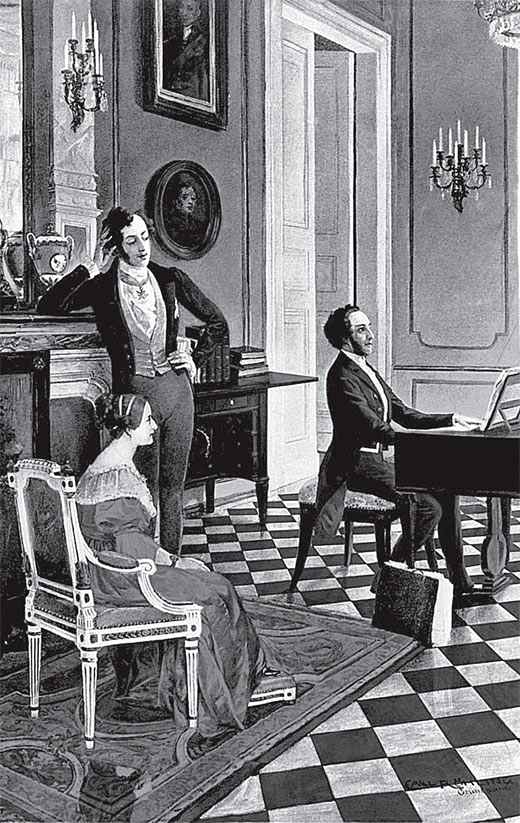

Карл Рёлинг. Мендельсон играет для королевы Виктории и принца Альберта в Букингемском дворце. 1900.

Многие либретто немецких ораторий XIX века для самых разных людей и мест ориентированы на литературный романтизм, а среди сюжетов на первом месте — эсхатологические («Четыре последние вещи» Людвига Шпора), легендарные («Освобожденный Иерусалим» Карла Лёве) и житийные («Легенда о святой Елизавете» Листа, «Святая Людмила» Дворжака). Традиционные сюжеты — библейские, чаще ветхозаветные, — появляются во множестве ораторий, особенно после генделевского бума в начале XIX века: «Лазарь» Шуберта, «Илия» и «Святой Павел» Мендельсона (у самого Мендельсона к тому же громадная популярность в Британии, на островах его воспринимали как наследника генделевских лавров). Но любимым ораториальным сюжетом остается приход Мессии (как в неоконченной оратории Мендельсона «Христос» — последней части задуманной им трилогии).

Музыка немецкой оратории XIX века, как и ее либретто, полна и традиционных, и новых приемов. Здесь и использование хоралов, и акцент на хоре. Так продолжается еще баховская традиция, но исполнительские силы музыкальных фестивалей в Германии XIX века намного мощнее, чем стандартный состав церковной капеллы, — с сотнями исполнителей и тысячами слушателей. Романтическая опера поделилась с ораторией живописной оркестровкой, завораживающим богатством гармонии и сквозным развитием (в ораторию из оперы приходят и пейзажные оркестровые прелюдии и интерлюдии, и лейтмотивы, и сквозные сцены вместо отдельных номеров), а романтическая песня — камерностью сольных фрагментов вместо оперной виртуозности.

Какая оратория без

баянарогового оркестраВ России самые ранние оратории написаны в XIX веке. Одна из самых знаменитых — «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» (1811) Степана Дегтярева. Родом из крепостных, певчий и оперный артист в домашнем крепостном театре Шереметевых и ученик знаменитого итальянца Джузеппе Сарти, Дегтярев в 1803 году получил вольную, стал автором десятков русских духовных хоровых концертов (особый музыкальный жанр по итальянским мотивам с отдельной, русской судьбой) и мог еще написать новую, послевоенную ораторию «Торжество России, или Бегство Наполеона», но не успел. «Минин и Пожарский» — монументальная оратория на патриотическое либретто Н. Д. Горчакова с существенным религиозным акцентом — пользовалась огромной популярностью и представляла собой красочную смесь западных и русских музыкальных элементов в музыке для большого состава с участием рогового оркестра, обильных ударных инструментов и целого батальона пушек.

Во Франции XIX века оратории звучали и в церквях, и в концертных залах (для них специально были написаны «Детство Христа» Берлиоза и «Заповеди блаженств» Франка), и большинство — на французском языке (оратории Массне, Гуно, Сен-Санса).

В Италии барочная оратория отжила свой век и на ее место пришла священная опера — театрализованная оратория на религиозный сюжет: например, «Моисей в Египте» Россини с подзаголовком «Трагическое священное действо» в первой версии, впервые прозвучавшая во время Великого поста 1818 года в театре Сан-Карло в Неаполе.

В Англии XIX века оратория — чуть ли не главный музыкальный жанр: ее судьба неотделима от британской страсти к хоровым фестивалям и пиетета перед континентальной, немецкой традицией. В Британии с неизменным успехом исполнялись оратории композиторов из разных стран, особенно из Германии, — «Сотворение мира» Гайдна, «Голгофа» Шпора, оратории Мендельсона, а во второй половине XIX века — оратории Сен-Санса, Гуно, Листа, Франка и Дворжака. Англия была прибежищем для тех, кто хотел писать в этом жанре, — здесь ждала благодарная, понимающая публика, любящая хоровое звучание и благосклонная к любым сюжетам и идеям (Дворжак, например, мог позволить себе написать «Святую Людмилу» только для Англии, в Вене ее бы никто и не исполнил из-за австрийского презрения к чехам).

Британские оратории в начале века остаются верны немецким образцам — это Гендель, Гайдн и Моцарт, затем Мендельсон, который использовал приемы барочного хорового письма, хоралы и фуги. Такое чередование «ретро»-фрагментов и эпизодов, написанных в новой оперной или песенной манере, стало для романтической оратории правилом. К концу века властителем дум повсеместно становится Вагнер: кульминацией вагнеровских влияний викторианской эпохи — непрерывного развития и обилия лейтмотивов — стал «Сон Геронтия» (1900) Эдуарда Элгара.

Билль об ораториальных правах

Пути распространения оратории по миру (в том числе морские) привели ее в США, где первые американские оратории — «Иерусалим в скорби» (1828) и «Дочери Сиона» (1829) — писал в итальянском стиле XVIII века Филипп Траэтта, представитель европейской оперной династии и основатель Американской консерватории в Филадельфии (там они и звучали). Ранние оратории в Америке разнообразны, как сама ее природа: The Wild Wood Spirits’ Chant («Пение диких лесных духов», или «Оратория паломников», 1841–1842) Энтони Филиппа Генриха, полусамодеятельного композитора, эмигранта из Богемии, — патриотически восторженные, наивные монументальные фрески, а «Иевфай» (1845) Дж. Х. Хьюитта — скромное произведение с простыми мелодиями, гармонией и аккомпанементом родом из популярных песен и оперетт. Среди американских ораторий конца века — «Легенда о святом Христофоре» (1898) и до сих пор популярная Hora novissima (1892) Горацио Паркера. Сегодня его помнят как учителя Чарльза Айвза, составившего славу американской музыки уже в XX веке, а тогда сам Паркер был знаменитым композитором в Новом и Старом Свете, а его Hora novissima стала первым американским сочинением, исполненным в Британии на Фестивале трех хоров. Еще одна легендарная американская оратория — «Свет Азии» Дадли Бака (1886), основанная на одноименном эпосе сэра Эдвина Арнольда, посвященном жизни Будды Гаутамы, — и вовсе уникальна: первым в истории ораториальным обращением к религиозной теме за пределами иудеохристианской традиции она открывает эпоху неевропейских увлечений американской музыки XX века.

Воскресная музыка, или Романтики идут к мессе

Музыка XIX века кажется исключительно и насквозь секулярной, но это не так — литургическая музыка существует, но постепенно становится профессиональной нишей и местом для, может быть, самого напряженного диалога старого и нового, подлинно церковного и концертного, привета прадедам и вызова современникам: он разворачивается на территории, где идеология ограничивалась вероучительными вопросами, поэтому эстетика была видна как на ладони.

Продолжают существовать два типа мессы — «краткая» и «торжественная». Первый — довольно камерный, с квартетом солистов из концертирующих партий, гомофонными хорами и коротенькими фугами в конце (а-ля Гайдн), так пишут, например, Шуберт и Вебер. Второй — мессы симфонического размаха, из нескольких крупных разделов (например, последние две мессы Шуберта) — с использованием инструментальных форм (в том числе сонатной), эффектными оркестровыми приемами, сложной хроматической гармонией и масштабными хорами.

Самая большая из больших месс, шедевр стиля — Missa solemnis (Торжественная месса) Бетховена, настолько масштабная и сложная, что в рамках литургии ее исполнять было проблематично. Предназначенная для возведения на престол в сане архиепископа Ольмюцкого в 1819 году бетховенского покровителя и ученика, адресата посвящений многих его произведений — эрцгерцога Рудольфа Австрийского, но завершенная только в 1823 году (Бетховен не тянул время, а не спешил с работой из перфекционистских соображений), она содержит сонатные формы, фуги, необычайно трудные хоровые партии и множество стилистических аллюзий — старинные лады в Et Incarnatus, танцевальное ликование в Dona nobis pacem, «военный» эпизод с барабанами и фанфарами — в по сути симфоническом финале, напоминающем Девятую симфонию самого Бетховена и поздние мессы Гайдна.

После Бетховена увеличивается разрыв между духовной музыкой для концертного зала и для церкви (масштаб Торжественной мессы — полтора часа звучания — в концерте был более уместен). После Французской революции при дворах работает гораздо меньше специальных церковных композиторов, кругом сплошные свободные художники, и значит, мессы пишутся по случаю, на заказ или в качестве студенческих упражнений.

Впрочем, о парижских мессах Людвиг Шпор, посетив город в 1820 году, пишет, что церковная музыка здесь более оперна, чем где-либо еще (обилие духовых, как в театральном оркестре, двойные хоры, солирующее сопрано). Здесь Луиджи Керубини (кроме прочего — крупнейший оперный композитор и ректор Парижской консерватории) становится эталоном полифонического мастерства, а его последняя месса на коронацию Карла X в Реймсе (1825) — квинтэссенцией театрального стиля. За ним во Франции, ориентированной на консервацию церковной музыки, идут Берлиоз и Гуно — в их мессах оркестровые эффекты сродни оперным, но большая часть музыкального материала по заветам Керубини отдана хору, а не солистам. Виртуозный оперный стиль торжествует в мессе и в Италии, разве что вокальный облик его менее колоратурный, чем в театре («Маленькая торжественная месса» Россини, мессы Доницетти, Пуччини).

В Германии и Австрии во второй половине века в дело вступают Лист и Брукнер, и не только по долгу службы, но чтобы сохранить дух подлинно церковной музыки (Лист декларирует это в статьях) и — пусть это не покажется парадоксом — оставаться современным. В мессе Листа для коронации императора Франца Иосифа в качестве короля Венгрии в 1867 году — большой оркестр, контрасты хоров и солистов транслируют симфонический стиль, а другие две мессы для хора и органа написаны в более консервативной манере (Лист предназначал их для литургического использования и скромного, реального состава рядового богослужения, поэтому их главное средство — не исполнительский размах, а экспрессия).

Между традиционными и новыми стилями, симфоническими принципами и старой хоровой полифонией, только более драматичной, в церковной музыке лавирует Брукнер. Его Месса ми минор — модернизированная наследница старой австрийской традиции, и хор в ней поддерживает только духовой оркестр, а знаменитый Te Deum соединяет симфоническое письмо и архаическую экзотику старинных ладов и созвучий.

Сколько-нибудь универсального, идеального варианта сочетания стилей для мессы к концу XIX века не нашлось, и она жила в двух версиях. Как концертная месса для солистов, полного хора и оркестра в светском стиле и как строгая месса в старинном стиле: интерес к нему усиливала публикация произведений XVI и XVII веков, его также культивировали цецилианцы, школа Луи Нидермейера в Париже (здесь обучали будущих церковных хормейстеров и органистов, когда церковное письмо перестало быть обязательным профессиональным навыком) и Schola cantorum Венсана д’Энди — ученика и друга Сезара Франка, композитора, дирижера, публициста, неистового вагнерианца и столь же неистового сторонника «чистого церковного стиля», новатора и консерватора в одном лице и просто одного из главных героев французской музыки не только XIX, но и начала XX века.

Про исторические изыскания и романтические излияния, или Мой черный человек

Заупокойные мессы XIX века располагаются на той же оси стилистических координат, что и другая литургическая музыка, — и на грани музыки концертной. Их авторы изобретательны и выбирают между благородной патиной ретрокрасок, подмешанных к романтической палитре, и тотальной цецилианской реконструкцией как футуристической формой историзма: вернуть былую чистоту и строгость мессе — чем не утопическая задача.Реквиемы Берлиоза или Дворжака используют идеи реконструкции старинного стиля, но не тотально, а фрагментарно, здесь старое и новое чередуются. Другие, в поисках пути к традиции, экспериментируют с составами: Лист пишет реквием для мужского хора в сопровождении органа (и медных духовых ad libitum, по желанию), Брукнер также использует барочный стиль инструментовки (струнные, тромбоны, валторна, орган, квартет солистов), Керубини — трехголосный мужской хор, и этот выбор — еще одно свидетельство идеи реставраторства.Заупокойную мессу в XIX веке пишут для особых случаев: Берлиоз — памяти жертв Июльской революции, Верди — сначала памяти Россини (когда пишет раздел «Libera me» как финал коллективного сочинения), а потом полную авторскую версию посвящает памяти писателя Алессандро Мандзони, которого боготворит.Как бы ни были чисты помыслы сочинителей и убедительны траурные поводы — не все романтические реквиемы стали примерами полевых испытаний романтического историзма. Многие превратились в памятники романтической лирики — песенной или оперной, национальной, персональной или всеобщей. Хотя, казалось бы, лирическая интонация и форма в них были будто не на месте.Но со времен Моцарта жанр реквиема приобретает постепенно все более романтический ореол: слухи о «черном человеке», «реквиеме, написанном для самого себя», о нищете и позорных похоронах — все складывалось в эмоционально сильную картину. При этом полностью авторского текста в Реквиеме Моцарта меньше половины — партитуру по эскизам заканчивал его ученик Франц Ксавер Зюсмайр, но она вошла в канон канонов.Один из хрестоматийных реквиемов романтизма пишет Верди. Когда влиятельный музыкант и современник Верди Ганс фон Бюлов называет его «оперой в церковных облачениях», он заметно преувеличивает: стиль Реквиема Верди близок стилю его «Аиды», а музыка раздела «Libera me», написанная для сопрано (это время романа Верди с первой исполнительницей партии Аиды Терезой Штольц), напоминает все сопрановые мольбы вердиевских героинь разом — только солисты Реквиема лишены оперной персональности и персонажности. Но для Верди будто бы нет разницы, в каком жанре — в опере или в заупокойной мессе говорить о человеке, о драме его жизни, смерти и любви.Так же и Брамс: его Немецкий реквием — мозаичный, хрупкий, веский, приземленный и одновременно будто парящий в воздухе воображаемый айсберг с неровными краями; памятник романтическому историзму, национализму, протестантизму и поэзии персонального, частного, интимного высказывания одновременно. Немецкий реквием написан против общих правил не на латыни, а на немецком языке. Это свободная компиляция текстов Священного Писания в переводах Лютера. Смесь песенного и полифонического письма делает ее замечательным примером персональной брамсовской эклектики, в которой ни одного, даже крохотного слова и детали из песни не выкинешь. А посвящение матери и Роберту Шуману (как духовному отцу) — не повод, а центр и смысл романтического высказывания о верности, утрате, тоске и мимолетности, составленного по канве старинной, вечной формы.

III. Симфония: в парике, цилиндре, на коньках, в прыжке, в пейзаже и на фоне интерьера

Симфония XIX века — от Бетховена до Малера — это и воображаемая идеальная симфония, причем немецкая, и разнообразие ее реальных вариантов. Но по-настоящему идеальная — уже написана Бетховеном в девяти различных вариантах, и что же делать после него? Симфония становится жанром, в котором подтверждается мастерство, профессиональным рубежом. Брамс пишет первую симфонию, когда ему уже за сорок, хотя задумывает еще молодым, начинающим музыкантом и переделывает замысел в концерт; Брукнер тоже поздно дебютирует как симфонист и первые две симфонии считает ученическими работами — сейчас они входят в канонический набор из одиннадцати партитур под номерами 0 и 00.

Симфония XIX века становится жанром престижным, но коммерчески невыгодным: ее проблематично исполнять и сложно даже продать ноты (удобнее оказываются фортепианные переложения), что, впрочем, только создает флер элитарности. Исследователи подсчитали, что на немецкоязычных территориях с 1810 по 1860 год были изданы всего 122 симфонии, то есть по две-три в год в среднем, — к концу века их стало чуть больше, но числом симфонии все равно отставали от не менее трудоемких оратории и оперы. Тем не менее симфонии звучали регулярно — на многочисленных музыкальных фестивалях, в абонементных циклах, — так постепенно строился хрестоматийный симфонический репертуар, основанный на поздних симфониях Гайдна и Моцарта и всех симфониях Бетховена (тут было не обойтись без дирижера-интерпретатора). Когда венские классики прочно заняли нишу репертуарной симфонии, в ней, казалось, не оставалось места современникам.

Впрочем, сквозь призму репертуарного канона история музыки любой эпохи выглядит как несколько сияющих вершин и серый фон, что, разумеется, далеко от реальности, но мы сегодняшние — наследники романтической концепции истории музыки как истории гениев.

Копировать нельзя игнорировать, или Писать стихи после Освенцима, симфонии — после Бетховена

Начиная с Третьей симфонии музыка Бетховена становится контейнером (и транспортом) для поэтических — и политических — идей. Отсюда индивидуальные и нестандартные решения в каждой из его симфоний — хор и солисты в финале Девятой, провозглашающие братство людей перед лицом Творца, траурный марш — «смерть героя» — в Третьей, сквозная тема — «так судьба стучится в дверь» (апокрифы приписывают эту формулировку автору) и объединение 3-й и 4-й частей в Пятой, звукоизобразительность (пение птиц, звуки грозы) — в Шестой. В Третьей, Пятой, Девятой симфониях финалы не просто следуют за предыдущими частями, но представляют собой кульминацию, итог всего, что было прежде. Бетховенские симфонии становятся музыкой, которую кажется невозможным описывать вне метафор. И ключевой проблемой для его младших современников был не стиль, а общая концепция и в принципе необходимость концепции как таковой. Нечетные симфонии («новаторские») начинают служить образцом для прогрессистов, четные («традиционные») — для консерваторов.

Виртуальный или условный, но стандарт симфонии в XIX веке тем не менее существует: это произведение для среднего или большого состава оркестра, обычно из четырех частей (три или пять — скорее исключение). Первая часть — сонатная форма в быстром темпе, ей иногда предшествует медленное вступление; вторая — медленная, лирическая (здесь возможны несколько вариантов формы — от сонатной до рондо, трехчастной или вариаций); третья — быстрая в трехдольном метре, это скерцо, вальс или другой танец, изредка даже менуэт, как в старину; четвертая — быстрый финал. Порядок средних частей иногда менялся местами, начиная с Бетховена.

Что рассказали мне птички, или Что слышно любому ослу

Когда дирижер, пианист, композитор Ганс фон Бюлов спросил Брамса о сходстве темы его Первой симфонии с темой Пятой Бетховена, Брамс по легенде ответил: «Ну да, это слышно любому ослу». Что же мог услышать «любой осел» в симфонии XIX века? Во-первых, что симфония — это не соната для оркестра. Соната камерна (она пишется либо для удовольствия самих музыкантов, либо для небольшого круга друзей) или в обличье большой концертной сонаты служит идее демонстрации исполнительского мастерства. Симфония же — «антисоната», здесь техника должна быть броской, менее утонченной: когда создаешь космос (по Малеру, «создать симфонию — значит всеми имеющимися средствами построить целый мир»), уже не до мелочей или индивидуальной виртуозности. Поэтому, услышав мощное унисонное вступление Ре-минорного фортепианного концерта Брамса, удивленный Брукнер громко прошептал: «Но это же тема симфонии!» Он наверняка не знал, что Концерт и правда был задуман сначала как симфония, но смог это услышать.

Чем дальше, тем бетховенская симфоническая планка кажется все выше (те же муки композиторы-романтики испытывают в жанре квартета), и постепенно уровень сложности самого устройства симфонии становится главным ее достоинством. И не только ее — так действует XIX век: это может быть сложность миниатюры, в которой пригнана каждая деталь (вариант Шумана), или техническая, исполнительская сложность (решение Листа), сложность контрастов и разнообразия (метод Берлиоза), сложность масштаба (тактика Мейербера), сложность развития (стратегия Брамса). Те авторы, кто этим требованиям не отвечал, были отсеяны каноном, хотя и, кажется, отвечали общим эстетическим тенденциям.

Сложнее и масштабнее, все больше разрастаясь, становятся и композиционная структура симфонии, и состав оркестра, в который вводятся всё новые инструменты. Тромбоны, традиционные для церкви и театра, для мистических, торжественных, потусторонних образов, появляются уже в финале Пятой симфонии Бетховена, в эпизоде грозы в Шестой (Пасторальной) и в финале Девятой. Флейта-пикколо (с очень высоким звуком), контрафагот (с очень низким регистром) и некоторые ударные инструменты: большой барабан, треугольник, тарелки, раньше необходимые только для специального милитаристского эффекта (например, в Военной симфонии Гайдна или в финале Девятой Бетховена), — входят в состав оркестра на равных правах с привычными литаврами, а Малер в конце века уже использует самые невероятные ударные инструменты, включая коровьи колокольчики, молот и наковальни (по примеру вагнеровских нибелунгов).

Эдгар Дега. Оркестр оперы. 1870.

Тембр, индивидуальная окраска звука становились все важнее. Симфонисты XIX века от Берлиоза до Малера создают персональные оркестровые стили, а критики последовательно отличают «настоящие» симфонии от «оркестрованных сонат» (так выглядят упреки в адрес небольших, камерных по звучанию медленных частей симфоний Брамса и Шумана).

Новые вентильные механизмы медных инструментов расширяют диапазон и улучшают тембр валторн и труб. К концу столетия — по мере того как концертные залы увеличивались в размерах, вмещая все больше разнообразной платежеспособной публики, — норма большого оркестра вырастает до тройного и даже четверного состава (по количеству духовых инструментов каждого вида).

Тромбон в жилете и концерты-монстры

В идеальный оркестр Гектора Берлиоза, по его собственному признанию, должны были входить 242 струнных инструмента, 62 деревянных духовых, 47 медных духовых, 55 ударных, 30 арф, 30 фортепиано и орган. Несколько раз ему удалось добиться желаемого: в 1840 году 450 певцов и музыкантов под его руководством представили в Парижской опере программу из произведений Генделя, Глюка, Палестрины и самого Берлиоза; четыре года спустя действо пришлось перенести в более вместительный Дворец промышленности, ведь количество участников выросло до тысячи.Подобные концерты получили название «концертов-монстров»; Шопен, к примеру, презрительно отзывался об одном из таких мероприятий, организованном Карлом Черни, зато широкая публика была в восторге. Традиция прижилась в Новом Свете; устроитель нью-йоркских «монстров» Теодор Томас объяснял: «Здесь всё масштабнее, [и Америка] вправе рассчитывать на более мощные, колоссальные, впечатляющие концерты, чем другие страны».Пропагандистами концертов-монстров за океаном поначалу были эмигранты, например француз Луи-Антуан Жюльен или австриец Генрих Герц. Уроженец Нового Орлеана Луи Моро Готшальк, вся жизнь которого напоминала остросюжетный роман, также внес вклад в эту традицию, экспортировав ее на юг: свой самый грандиозный концерт с 800 музыкантами он устроил в Бразилии. А самым масштабным монстром стало торжество во имя мира во всем мире, подготовленное Патриком Гилмором в Бостоне в 1872 году. В нем принимали участие 20 тысяч певцов и 2 тысячи оркестрантов — кроме того, за невероятную сумму в 100 тысяч долларов из Вены был приглашен Иоганн Штраус-младший, который, впрочем, честно признавался позже, что музыкальная ценность концерта казалась ему весьма сомнительной.Зато несомненной была социальная ценность концертов-монстров: о музыке старой и новой узнавали тысячи и десятки тысяч человек — именно в рамках одного из «монстров» в Америке впервые полностью прозвучали, например, «Страсти по Матфею» Баха.

Джон Сингер Сарджент. Репетиция оркестра Жюля Этьенна Падлу. 1879–1880.

Неоконченные симфонии, или Парики и двойники

Поколение симфонистов, начавших путь в первые десятилетия века, осталось в тени венских классиков — в актуальный канон классической музыки не входят симфонии даже самых известных композиторов этого времени (и даже если их музыка в других жанрах, например оперном, является частью канона, как оперы Керубини или Вебера). Например, никому, кроме специалистов, теперь не известный Петер фон Винтер в Батальной симфонии (1814) использует заключительный хор — за целое десятилетие до Девятой Бетховена; однако никому не приходило в голову считать его первопроходцем и в силу того, что симфония фон Винтера одночастна, и потому что музыка Бетховена неизмеримо сложнее, глубже, совершеннее — в каноне нет места демократии, он рожден той же культурой, что идея экспертности или критерий мастерства. За рамками канона остался и Людвиг Шпор, знаменитый скрипач, капельмейстер и оперный композитор, который начал свои эксперименты с симфоническим жанром после смерти Бетховена и сочинил в 1832 году программную симфонию «Освящение звука» по стихотворению Карла Пфайфера (текст стихотворения Шпор просил раздавать слушателям или читать вслух перед исполнением), а также Историческую симфонию (1839): ее четыре части представляли стили Баха и Генделя, Гайдна и Моцарта, Бетховена и, наконец, современность в лице Адольфа Адана и Даниэля Обера, а критики недоумевали, был ли финал случайной неудачей или злой пародией.

В ряду неизвестных — и ранние симфонии Шуберта, которые следуют образцу Гайдна и Моцарта; такой музыки в начале века пишут много, например, исполнение Первой состоялось в венском конвикте — католическом колледже, где учился Шуберт, силами студенческого оркестра. Но за несколько лет до смерти Шуберт пишет другу, что прокладывает путь к Большой симфонии, сочиняя струнные квартеты: разница между просто симфонией и «большой» очевидна — это и масштаб, и сложность, и амбиции мастерства. В то время он уже завершил две части Восьмой (Неоконченной) симфонии и сделал эскизы третьей, но отказался от работы, видимо из-за сомнений относительно финала. В последний год своей короткой жизни Шуберт закончил Девятую (Большую) симфонию до мажор — шедевр не столь целеустремленный и драматический, сколь красочный и неторопливый. Однако при жизни Шуберт как симфонист совершенно неизвестен — венское Общество друзей музыки вместо того, чтобы организовать исполнение посвященной ему Большой симфонии до мажор, выдало Шуберту денег, а рукопись осталась лежать неисполненной.

Открытие его последних симфоний произошло в 1839 (Девятая) и в 1865 (Восьмая) годах — именно они быстро стали репертуарными: идея всеобщей антологии шедевров приветствовала концептуальность, пусть даже эксцентрическую, дающую возможность считать произведение выражением Большой Идеи (национальной или философской). Задним числом Девятая Шуберта сама стала истоком такой идеи.

После Бетховена симфония больше не могла быть лишь высокоинтеллектуальным, изысканным развлечением, а вокальный финал Девятой Бетховена задавал не только планку масштаба, но и словно ставил вопрос о чистой музыке и ее пределах (это сомнение облек в слова Шуман в знаменитом обзоре Фантастической симфонии Берлиоза в 1835 году, где утверждал, что после Девятой возможности жанра симфонии вообще исчерпаны).

Композиторы и правда относились к симфонии словно с опаской, растягивали работу на годы или оставляли проекты незаконченными — так, завершение Шотландской симфонии Мендельсоном затянулось почти на десятилетие, Шуман, после неоднократных попыток, закончил Первую только в 1841 году, Лист работал над так и не реализованной Революционной симфонией в 1830-м (год Июльской революции) и не возвращался к жанру еще два десятилетия, чуть позже Брамс первоначальный замысел симфонии в итоге превратил в фортепианный концерт (как Шуман).

Тень и ее место

К 1830-м годам от огромной тени, отбрасываемой окончательно забронзовевшей фигурой Бетховена, отделяется фигура.

Ею оказался Берлиоз — француз, неоднократно признававшийся в горячей любви к немецкой культуре, получивший прижизненное признание не на родине, а в Германии. Его Фантастическая симфония (1830) получила известность, практически скандальную — в Париже, благодаря нескрываемым автобиографическим обстоятельствам, и больше соответствующую критерию мастерства — в Европе, где с ней познакомились в фортепианной аранжировке Листа (1834) и развернутом обзоре (1835) Шумана. По словам Марка Эвана Бондса, Фантастическая — почти зеркальное отражение Девятой Бетховена, черная месса против утопии о всеобщем братстве; в финале «Dies irae» занимает место «Оды к радости», темные силы торжествуют над силами добра. Та же картина — в следующей симфонии Берлиоза «Гарольд в Италии» (1834): герой на самом деле является антигероем. Тема байроновского Чайльд-Гарольда, отказывающегося от самой возможности победы, звучит все время у солирующего альта и почти не изменяется, Гарольд остается в стороне от мира и в результате гибнет.

В драматической симфонии Берлиоза «Ромео и Джульетта» (1839), включающей вокальные соло и хоры, ключевые сцены драмы Шекспира — ночное свидание, похороны Джульетты и сцена в склепе — достаются оркестру. Блеск и оригинальность оркестровки Берлиоза, его способность превращать музыку в повествование положили начало новому принципу симфонии как драмы (людей или идей), которому следовали по-своему и Лист, и Малер.

Не женщина — мелодия

Фантастическая симфония Берлиоза носит подзаголовок «Эпизод из жизни артиста». В 1827 году композитор влюбился в английскую актрису Гарриет Смитсон; дальнейшее — воплощенное в Фантастической симфонии — хроника тяжелейшей любовной обсессии. А программа симфонии в авторском изложении звучит как мини-роман:Молодой музыкант с болезненной чувствительностью и горячим воображением отравляется опиумом в припадке любовного отчаянья. Наркотическая доза, слишком слабая для того, чтобы вызвать его смерть, погружает его в тяжелый сон, сопровождаемый странными видениями, во время которого его ощущения, чувства и воспоминания претворяются в его больном мозгу в музыкальные мысли и образы. Сама же любимая женщина становится для него мелодией и как бы навязчивой идеей (idee fixe), которую он находит и слышит повсюду.Музыкальная тема преследует артиста в наркотических грезах — средь шумного бала и природы, в видениях собственной казни и посмертия. Здесь невооруженным глазом видны параллели, например, со «Страданиями юного Вертера»; сам Берлиоз утверждал, что вдохновлялся «Фаустом», — но еще очевиднее фабула популярного романа Томаса де Куинси «Исповедь курильщика опиума». Тем удивительнее, что в конечном счете спустя шесть лет композитор добился руки и сердца мисс Смитсон, впечатленной исполнением той самой симфонии (что, правда, так и не принесло обоим счастья).

Внутренние ландшафты

Вскоре симфония получает второе дыхание: найденная Шуманом в Вене в 1839 году рукопись Большой симфонии до мажор Шуберта с ее венскими маршами и неторопливо сменявшимися картинами словно развязывала руки. Теперь можно было писать так, будто нечетных симфоний Бетховена, философских и героических, пронзительных и предельных по меркам начала века, — не существовало. Симфонии Мендельсона, Шумана и Нильса Гаде, написанные в начале 1840-х годов — лирические и живописные, с отчетливо национальным колоритом, — скорее ориентированы на четные симфонии и До-мажорную Шуберта.

В Итальянской и Шотландской Мендельсона, в Рейнской Шумана, Первой Нильса Гаде разворачивается на глазах культурный пейзаж, который услышал Шуман в маршах Симфонии до мажор и назвал его венским, как бы давая карт-бланш симфониям городских и природных ландшафтов. В статье о Большой симфонии он предлагает смотреть в ту же сторону, куда и классики, но через собственные очки, как Шуберт:

Часто, глядя на город с горных высот, я представлял себе, как нередко устремлялся к этим далеким альпийским грядам беспокойный взор Бетховена, как Моцарт мечтательно следил за бегом Дуная, который всюду словно расплывается среди рощ и лесов, и как папаша Гайдн, верно, не раз заглядывался на башню св. Стефана, недоуменно покачивая головой при виде столь умопомрачительной высоты […] И если очаровательный ландшафт — воочию перед нами, в душе начинают звучать такие струны, которые иначе никогда не были бы затронуты. Когда я слушаю симфонию Шуберта с ее светлой, цветущей романтической жизнью, город этот встает передо мною яснее, чем когда-либо, и мне снова, как никогда, становится ясным, что именно в этом окружении могли родиться такие произведения.

Отголоски симфонии как портрета художника на фоне пейзажа слышны у англичан вплоть до XX века (в симфониях Фредерика Коуэна — Скандинавской и Уэльской) и у американцев, многие из которых учились композиторскому мастерству в Германии.

Хранители кольца всевластия

Во второй половине XIX века, когда и консерваторы, и прогрессисты были согласны, что Девятая священна и с Бетховена начинается история современной музыки, а многие известные композиторы избегали симфонического жанра или отказывались от него после первых юношеских проб, у симфонии появляются свои хранители.

Хранитель Брамс приходит на территорию симфонии при параде в концертном фраке, хранитель Брукнер-деревенщина является в коротких штанах сельского органиста, как был, а эксцентричный капельмейстер Малер надевает шутовской колпак, подозрительно похожий на корону ветхозаветного пророка.

Брамс заканчивает Первую симфонию в 1876-м. Ему за сорок, и он начинает, по сути, ретроградную революцию жанра. В его симфонии традиционные четыре части, ноль программных, литературных планов и указаний в партитуре, довольно старомодный, если сравнивать с произведениями уже покойного Берлиоза, оркестр (партии валторн, например, можно было легко сыграть на инструментах времен Бетховена) и «очевидная любому ослу» отсылка к «стуку судьбы». В симфониях Брамса по-бетховенски нет общих универсальных решений, кроме четырехчастного цикла: каждая — единственно возможное, неповторимое высказывание и формальное решение.

Брамс ускользает от как будто неизбежной монументальности (пишет небольшие, скромные, камерные средние части, а во Второй симфонии избегает и грандиозного кульминационного «героического» финала и оказывается ближе к Гайдну, чем к Бетховену). С другой стороны, трагический финал Четвертой наследует традиции Героической симфонии, но далеко выходит за ее пределы: обе симфонии заканчиваются вариациями на неизменный бас (basso ostinato), только у них принципиально разный смысл: мир под руками Брамса не собирается, а разлетается на куски. Кода вариаций — обвал. Словно сам Брамс всю жизнь царапался и стучался изнутри в стены классической формы и вот в Четвертой сломал их; дирижер Феликс Вейнгартнер назвал этот финал «оргией разрушения».

Одиннадцать симфоний Антона Брукнера, которого современники считали антиподом Брамса, написанные между 1863 и 1896 годами, сыграли роль многоликого козла отпущения. Наивный провинциал, выросший в монастыре в горах и в литературе, философии и театре совершенно неискушенный, Брукнер познакомился с более-менее современной музыкой уже взрослым человеком и не принимал участия в словесных дебатах. Его провинциальность, религиозность, молчаливость и, соответственно, казавшийся узким кругозор стали поводом для скепсиса и настоящей травли со стороны венских снобов, когда Брукнер переехал в столицу, вплоть до того, что дирижеры отказывались от сотрудничества, а музыканты сами провоцировали провалы премьер.

Симфонии Брукнера часто соотносили с эстетикой Вагнера, и это тоже становилось причиной насмешек и упреков — в сложной хроматической гармонии, изысканном, но не традиционном контрапункте и узнаваемо плотной оркестровке (вплоть до специфически вагнеровских инструментов — так называемых теноровых, или вагнеровских, туб), в чересчур колоссальных масштабах и, действительно, нескрываемом поклонении Вагнеру, который был для него божеством (ему посвящена Третья симфония, а сам стиль Брукнера — оммаж то вагнеровской гармонии, то протестантскому хоралу и Баху, то еще более старым традициям). Хотя, по сути, Брукнеру, как его французскому коллеге Сезару Франку, Вагнер всего лишь помог найти себя и не стать эпигоном.

Кажется, Брукнер всю жизнь писал одну симфонию. Ее приметы — огромные звуковые пространства и бесконечное время, марши, лендлеры, отсутствие летящего к цели развития, закольцовывание начальных тем в конце и узнаваемые призраки безвременья — грандиозные восклицания меди, истонченная полифоническая вязь медленных тем.