Книга: Книга о музыке

Назад: Глава 7 XIX век: жанры, практики, репертуарный канон

Дальше: Классическая симфония по неклассическому поводу

Глава 8

1900–1948: вопросы неравновесия

О музыке для собак и птицах бесчеловечности, о темных аллеях и душных оранжереях, индийских и русских ритмах, коробках с шумом и башнях из слоновой кости, о еврейском сапожнике и воздушном шаре, а также о легких людях в тяжелых обстоятельствах

Новые звуки новой жизни. — Диктатура шума и ритма. — Музыка для музыкантов и музыка для всех. — Модерн и модернизм. — «Измы» и «неостили». — Антиэстетика и кабаре. — Музыка революций и новых политических систем. — Музыка войны и мира.

Справа от сетки на старой черно-белой фотографии (Калифорния, 1936 год) — улыбчивый темноволосый человек, слева — человек постарше, с лысой головой и крупными чертами лица. Они только что закончили очередной теннисный поединок из тех, которые вошли в традицию: один из соперников не отменил игру даже в тот день, когда у него родился сын.

Теннисист в правой части кадра — Джордж Гершвин. Его «Рапсодию в стиле блюз» слышали все, если не в концерте, то на экране: в римейке диснеевской «Фантазии» 2000 года или в популярной еще в СССР телепередаче «Что? Где? Когда?». Написанная в 1924 году по заказу джазового музыканта и промоутера Пола Уайтмена, «Рапсодия», несмотря на экзотические для европейской музыки гармонические краски и смелое сочетание масштабной оркестровой фактуры и, что примечательно, европейской романтической формы рапсодии с джазовыми ритмами, прочно вошла в слушательское коллективное бессознательное. Это одно из немногих академических сочинений XX века, мелодии которого многие без труда могли бы напеть или насвистеть.

Арнольд Шёнберг и Джордж Гершвин играют в теннис.

Его соперник слева на снимке — Арнольд Шёнберг, лидер Новой венской школы, изобретатель додекафонии (эта революционная техника композиции перевернула все музыкальное мышление XX века), самый влиятельный музыкальный педагог своего времени, основоположник школы (впрочем, не предполагавшей, что ученики будут следовать мастеру безоговорочно, иначе XX век лишился бы, например, экспериментов Джона Кейджа) и человек, чьи произведения не всегда сразу оценивались по достоинству — они как минимум требовали от современников предельного интеллектуального и эмоционального слушательского напряжения, будь то секстет «Просветленная ночь» по мотивам поэзии Рихарда Демеля или вокальный цикл «Лунный Пьеро». Его экстравагантная красота на грани откровения и пародии напоминает об эстетике кабаре. Но музыка интонационно сложна, инструментально необычна и атональна: наследник романтизма, Шёнберг начал свои эксперименты с отказа от тональности как главного организующего принципа музыки классиков и романтиков. И даже там, где интонация напоминает речь (еще одно изобретение Шёнберга — то есть речевого пения или пения говорком, gesprochen), она будто является в кривом увеличительном стекле. Напеть или насвистеть без определенной подготовки эту музыку невозможно несмотря на то, что бесчеловечность и сложность атональной музыки изрядно преувеличены.

Пространство между противоположными эстетическими полюсами «Рапсодии» и «Пьеро» кажется таким огромным, что в него будто бы можно мысленно уместить не только всю музыку по крайней мере первой половины XX века, но и большую часть его культурных и социальных событий: две волны европейского авангарда (1910–1920-х и 1950–1960-х) и две разрушительные мировые войны, революции и реакции, рабочие движения и новый аристократизм, космополитизм и авторитаризм, коммерциализацию и социализм, невиданную конфронтацию массовой и академической культур, впервые осознавших себя антагонистами, политические и артистические планы по переделке человечества и то, что из них вышло, глобальное переустройство государственной механики, среды и правил жизни.

Глядя на фотографию двух теннисистов, можно представить, как все стилистические и идеологические оппозиции музыкального XX века словно сошлись поиграть вместе на одном корте: искусственность и органичность, сложность и простота (сложность у Шёнберга выступает в неброском, камерном облике, а простота Гершвина является, наоборот, в монументальных симфонических одеждах), европеизм и внеевропейские влияния, герметизм и демократизм, современность и традиция.

Но ни «Пьеро», ни «Рапсодия» не задумывались как манифесты противоборствующих эстетических армий по разные стороны линии фронта и стали одними из множества примеров того, как в XX веке музыка достигла необычайной стилистической и идеологической пестроты и об общей линии развития не могло быть и речи.

На излете XIX века европейская музыка выросла в настоящую Вавилонскую башню, шпиль которой был увенчан «Парсифалем», последней вагнеровской оперой: она подытожила эпоху романтизма и Новое время — от протестантского хорала до Листа — все целиком. На старте XX века стало буквально видно и слышно, как башня рассыпается, как в краткую, рубежную эпоху модерна из позднего романтизма рождается модернизм во всем разнообразии его стилистических вариантов (импрессионизм, символизм, футуризм, конструктивизм, дадаизм, экспрессионизм, экспериментализм и т. д.). Как композиторы — те, кто столетиями говорил на одном языке, — пустились в разноголосицу.

Музыка говорком

Одной из навязчивых идей музыкального XX века становится мечта о музыке, словно пропущенной через фильтр звучания человеческой речи.

В операх Альбана Берга «Воццек» и «Лулу» Sprechstimme, «речевая мелодия» на границе речи и пения управляет потоком гипертрофированной интонационной экспрессии и рассказывает о хрупкости человеческой жизни в мире насилия. Французский композитор-импрессионист Клод Дебюсси вслед за Мусоргским (чьи сочинения коллеги по «Могучей кучке» упрекали в профессиональной слабости, а модернисты XX века по всей Европе подняли на щит) создает музыку как проекцию человеческого языка, чувств, мыслей и действий. В России ученик Римского-Корсакова и протеже Чайковского Антон Аренский экспериментирует в жанре мелодекламации, а символист Владимир Ребиков испытывает ритмодекламацию и изобретает «меломимику». Еще одного восточноевропейского модерниста — Белу Бартока — захватывает особая венгерская языковая ритмика: его музыкальная неофольклористика — это структурный субстрат фольклора, а не поэзия преданий, поэтому она звучит не архаично, а остро современно. Дальше многих в изучении специфики разговорной речи и ее конвертации в вокальное письмо идет чешский композитор Леош Яначек: он дотошно фиксирует собеседников с помощью секундомера и модных диковин вроде хроноскопа Гиппа, инструмента, предназначенного для измерения быстроты психологической реакции, — современники, разумеется, считали Яначека сумасбродом.

Даже в далекой от экспериментов итальянской опере мелодия речи, спетый говор вытесняет собственно пение или оказывается с ним на равных, как это происходит не только у композиторов-веристов, но даже в популярных операх антимодерниста Джакомо Пуччини.

Кстати о птичках

Голос новой музыки не всегда представлялся публике человеческим. А сама категория «человечности» (в облике привычной мелодии и тональности) выступала мерилом настоящего, добропорядочного искусства: «Музыка для собак» — так говорил утонченный Александр Глазунов о Первом фортепианном концерте Сергея Прокофьева. А вот реакция музыкального критика на одно из произведений Шёнберга: «Вчерашнее сочинение совместило в себе звуковые картины курятника во время кормежки, оживленного утра в китайском квартале и учебного часа в консерватории. На подавляющее большинство слушателей оно произвело такой же эффект, как лекция о четвертом измерении, прочитанная на китайском языке».

Автор рецензии намеревался пройтись по «непонятному» модернистскому языку, но угадал важное свойство музыки XX века: ту самую «нечеловеческую» вавилонскую разноголосицу в разнообразии ее стилей, техник, направлений, стоящих рядом или даже внутри одного сочинения, как в симфониях позднего Малера, в ранних авангардистских коллажах, в нагромождении бытовой музыки у Чарльза Айвза, потом в полистилистике уже второй половины века у Альфреда Шнитке или Лючано Берио.

Еще о птичках, кошках и мышках

Птички — любимые герои музыки барокко, классицизма, романтизма — в XX веке становятся голосом новейших музыкальных техник и целых художественных систем: так будет у Оливье Мессиана в середине века, когда он создаст новые принципы звуковых отношений на основе собственных расшифровок пения множества видов птиц.

В начале века в музыку русских авангардистов птички влетают метафорой новой свободы, переродившейся из архивной метафоры природы: «Музыка природы: свет, гром, шум ветра, плеск воды, пение птиц — свободна в выборе звуков… Свободная музыка совершается по тем же законам, как и все искусство природы. Художник свободной музыки, как и соловей, не ограничен тонами и полутонами. Он пользуется и четвертями тонов, и осьмыми, и музыкой со свободным выбором звуков…» — пишет в 1909 году в Петербурге Николай Кульбин, композитор и художник, автор первого русского манифеста новой музыки «Свободная музыка» и первых в XX веке определений музыки шума и микрохроматики — интервального деления октавы на единицы меньше полутона.

Николай Кульбин. Автопортрет. 1913.

В то же время в слушательском и журналистском лексиконе птички и прочие божьи твари, как ни парадоксально, служат опознавательным знаком бесчеловечной природы нового искусства — как писал в 1929 году в «Нью-Йорк таймс» критик Олин Дауне:

Симфония для камерного оркестра ученика Шёнберга Антона фон Веберна — это одна из тех шебуршащих, кудахчущих, побрякивающих пьесок, которые Веберн сочиняет, обстругивая маленькие и пустые идейки до тех пор, пока он не достигнет совершенной пустоты и не запишет в нотах форменное ничто… Публика дружно смеялась, и этот смех невозможно было сдержать, поскольку веберновский оркестрик напоминал что-то вроде кота, который выгибает спину, пристально оглядывается по сторонам, щетинит шерсть, завывает, рычит и фыркает… Эта музыка носит гордый подзаголовок: «мировая премьера». Так гора рождает мышь.

И о других животных

Мир, переживающий глобальные катастрофы революций и войн, каждая из которых сопровождалась не менее глобальными научными и художественными открытиями, словно больше не мог быть описан и объяснен рационально — и понят и принят эмоционально. Наперекор этой новой непостижимости большинство теорий музыкального авангарда ХХ века строятся в фундаментальной манере и опираются на научные методы познания, хотя касаются эфемерностей.

Сверхрационализированные конструкции, порядки, системы, странные, пустые звучания, словно омузыкаленная интеллектуальная работа, встречают сопротивление публики как искусство от ума — не от души. «Бездушность», по мнению оппонентов, маркирует пришествие «антиискусства». Новые композиторы настаивают на своем новом, аналитическом взгляде на чувства (как Ребиков в манифесте «Музыкальные записи чувств»), но модернистская «антиэмоциональность» все равно всем кажется общим местом. И здесь нам в помощь все тот же Веберн. По воспоминаниям Отто Клемперера, перед тем как продирижировать Симфонию, op. 21, он попросил Веберна сыграть ему эту музыку на фортепиано и ждал, что тот будет играть с прохладцей, но «Веберн играл с необычайной силой и фанатизмом… Со страстью!»

Страсть, которую Веберн сообщал отдельным звукам, висящим в пустом, будто холодном пространстве пауз, была, конечно, не тем, чем занималось искусство барокко, когда составляло словарь людских эмоций, очеловечивая мир. И не тем, чем интересовалась музыка романтизма, когда проблематизировала конфликт человеческого и нечеловеческого. Эмоциональная палитра музыкального экспрессионизма XX века специфична: она внутренне сверхнюансирована, внешне сверхконтрастна и отрицает архитектонику любых традиционных форм и эмоциональных опор.

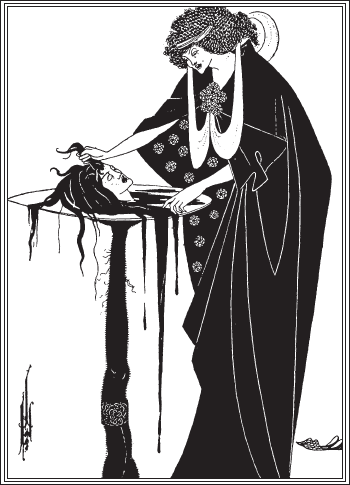

Экспрессионизм, или Театр ужасов Анны О

На рубеже веков человеческие страхи и фантомы, которые так интересовали романтиков и являлись к ним в облике демонов и двойников, были окончательно легализованы Зигмундом Фрейдом и его теорией бессознательного. На страницах фрейдовских трудов и случаев из психоаналитической практики разыгрывался театр подсознания. В позднеромантической и экспрессионистской музыке он разворачивался как театр ужасов и экстаз разрушения, воплощенный чаще всего в женских образах, как в операх Рихарда Штрауса «Саломея» и «Электра»: они стали самыми громкими сенсациями и символами наступления новой музыкальной эпохи, в то время как миф об Электре постепенно превращался в один из базовых элементов психоаналитической теории. Еще одной ключевой фигурой музыкального экспрессионизма — явления по преимуществу венского — стал Шёнберг с его поисками правды бессознательного. Следуя собственной «эстетике избегания» (любых узнаваемых средств), Шёнберг не использует ни реприз, ни повторяющихся тем, чтобы слуху было не за что зацепиться в звуковом потоке подсознания. Так построены одноактная опера «Счастливая рука» и монодрама «Ожидание», текст которой напоминает монолог на психоаналитической кушетке, а автором либретто выступила Мария Паппенгейм — родственница знаменитой пациентки Йозефа Брейера Берты Паппенгейм, известной по работам Фрейда как Анна О.Рихард Штраус и Шёнберг с учениками (Веберн в Пяти пьесах для оркестра, op. 5, Берг в некоторых эпизодах «Воццека» и «Лулу»), Барток в опере «Замок герцога Синяя Борода» и балете «Чудесный мандарин», Пауль Хиндемит в раннем вокальном цикле «Молодая служанка» на стихи Георга Тракля используют кричащие диссонансы, непереносимые контрасты и судорожные скачки непредсказуемого мелодического движения.

Обри Бердслей. Саломея с головой Иоанна Крестителя. 1893.

Невыносимое искусство бытия

Опыт скорости и опыт машин, новых видов вооружения и разрушения, персональных травм и массовых репрессий, опыт небывалого разрыва между тем, что можно себе представить, и тем, что непредставимо, недопустимо, непостижимо, но происходит в реальности, — сообщал искусству новое напряжение и новую ответственность, в частности музыке — новый звук и новые эмоции, принципы организации и социальные функции.

Если в Новое время музыка стала Музыкой, концерт — Концертом, автор — Автором, а произведение — опусом, то XX век сделал искусство — Искусством, обнаружив пропасть между ним и тем, что им не является. XX век превратил музыку в поле исследований — что есть музыка и в чем ее смысл, из чего она состоит и зачем нужна, где начинается и заканчивается, как воздействует и чему служит: искусству или обществу, звуку или структуре, власти или народу, удовольствию или труду, организации или свободе, прошлому или будущему.

Большинство музыкальных манифестов эпохи модернизма отвергали недавнее прошлое романтизма. Но практика смешивала ультрасовременные и реставрационные идеи: в первые же десятилетия века рядом оказываются техники, жанры, приемы, родившиеся сегодня утром и за последние четыреста лет.

Сама музыка теперь как никогда близка к слушателю: новые коммуникации, гражданские и военные, деловые и туристические, делают короткими все пути. Наступающий мир машин и технической воспроизводимости произведений искусства (в том числе с помощью радио и звукозаписи) выстраивает новые отношения между музыкой и публикой. В новом мире по-новому сложное, дорогостоящее, требующее специальных акустических условий, ритуалов, сцен, оркестров и проч. искусство приобретает новую, небывалую доступность.

Меняется и сама публика — ее становится больше, и она становится разной: от образованного знатока до посетителя клуба революционной самодеятельности, от единиц, занятых на производстве штучного художественного товара или работающих над преображением человечества через музыку, до миллионов, крутящих ручку радиоприемника.

Сирены Титана

XX век — это эпоха звукозаписи: она дает каждому человеку возможность слушать любую музыку в любое время и выбирать по настроению разные исполнения, создавая для себя воображаемый идеальный концерт (основываясь, разумеется, на выборе редактора звукозаписывающей компании).

Где звуковые носители, там и радио: это изобретение сделало музыку буквально вездесущей, а заодно перекроило баланс сил в треугольнике «композитор — исполнитель — слушатель»: в нем появился четвертый участник — собственно, сами медиа, которые чем дальше, тем больше будут играть первую скрипку в этом квартете.

Технологические новации не только упрощают распространение информации, но и радикально меняют звуковую среду. О новых акустических ощущениях века и первых годах общедоступного радио в книге «Шум: человеческая история звука и слушания» рассказывает Дэвид Хенди: «Слышать чей-то голос с пластинки уже казалось странным, но слышать его буквально из воздуха — это было совсем невероятно. И не просто из воздуха, а из некоего места на расстоянии десятков, сотен или даже тысяч миль. Все эти бесплотные голоса, перебивая друг друга, жужжали и трещали во все стороны: они с легкостью пересекали океаны, не обращая внимания на линию горизонта, они взламывали стены и вторгались в жилища, и все это — на безумной скорости».

Курт Гюнтер. Радиолюбитель. 1927.

Звук, который мгновенно распространялся в пространстве с помощью радиоволн, будто пытался поспеть за новыми скоростями и средствами передвижения — автомобилями, поездами и самолетами.

В середине XIX века Глинка потратил две недели на путь из Парижа до испанской границы — в следующем столетии разъезды стали стремительней, хотя иногда и опаснее. В 1918 году Прокофьев покинул Россию через восточную границу, несколько месяцев жил в Японии, оттуда перебрался в США, полтора десятка лет курсировал между Нью-Йорком и Парижем, после чего в 1936-м вернулся в СССР, фактически совершив кругосветное путешествие. Композиторы становились гражданами мира, иногда в буквальном смысле: Игорь Стравинский имел гражданства царской России, Франции и США. Музыка разных стран включалась в общее культурное пространство быстрее, чем когда-либо, и оказывалась мировым достоянием.

Международная музыкальная жизнь летела на большой скорости, а технический прогресс менял само устройство музыки: теперь она прислушивалась к поэзии машин и механизмов, к чувству скорости и гипнозу остинатных ритмов, как музыка часов в балете «Золушка» Прокофьева, или озвученная скорость в урбанистической оркестровой пьесе «Пасифик 231» Артюра Онеггера, названной в честь скоростного паровоза, или шагающие строем остинато в симфониях Малера и Шостаковича.

Василий Купцов. АНТ-20 «Максим Горький». Начало 1930-х.

Еще одно следствие технического прогресса — расширение самого понятия музыкального звука. В него теперь на равных входят звуки немузыкальные — от речевых до индустриальных. В первой половине века до тишины как звука, который становится слышимым в легендарной пьесе «4′33″» Джона Кейджа, еще далеко, но он уже пишет музыку не для привычного оркестра или ансамбля, а для «антимузыкальных» радиоприемников (музыканты крутят ручки в соответствии с композиторскими инструкциями и таким образом исполняют авторскую партитуру), для «антикультурного» игрушечного пианино и для «подготовленного рояля» — взрослого, респектабельного инструмента, оснащенного резинками, гвоздями, деревяшками между струнами, не хулиганства ради, а чтобы превратить рояль в принципиально иной, не романтический, не виртуозный, не певучий, а прежде всего ударный инструмент, способный не на мелодии и аккомпанементы, а на архитектуру ритмов и тембров.

Ритмы и алгоритмы

XX век проявлял к категории ритма острый интерес: ритм стал едва ли не главным средством музыкального развития, заменив в этой роли гармонию и лад, — так звучат «Болеро» Равеля со сквозной партией малого барабана или антракт к опере Шостаковича «Нос», где использованы только ударные инструменты. Пауль Хиндемит так наставлял исполнителя своей фортепианной сюиты: «Забудь все, чему тебя учили на уроках музыки… Рассматривай фортепиано как интересный ударный инструмент».

В ударный инструмент превращается рояль и у Бартока, и у молодого Прокофьева, и у Генри Коуэлла в Америке: там в результате экспериментов молодых и диких (включая Кейджа, Лу Харрисона и других) рождается музыкальный феномен «американского рояля» — сложно-тембрового ударного инструмента с собственной техникой игры (не только на клавишах, но и на струнах, на корпусе, не только пальцами, но и ладонью, предплечьем и т. д.).

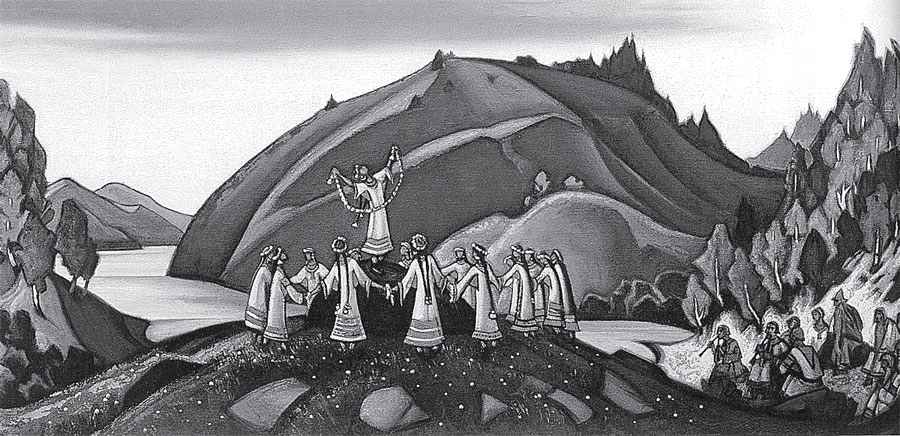

Картины ритмической Руси (и не только)

В 1913 году в Париже «Весна священная» Стравинского стала театральным, балетным и музыкальным скандалом: современников поразили «варваризмы» ее звучания — ритмические наложения, нерегулярные акценты в картине «Пляска щеголих», синкопы в «Величании избранной», дробный метроритм «Великой священной пляски», про которую сам композитор говорил, что «мог сыграть, но вначале не знал, как записать».Третий балет, поставленный Стравинским в рамках «Русских сезонов» Сергея Дягилева, вслед за «Жар-птицей» и «Петрушкой», «Весна» имеет подзаголовок: «Картины жизни языческой Руси», но в музыке нет заимствований из крестьянских песен или городского романса (кроме одной отсылки к литовскому фольклору). Тема языческого ритуала — пугающего, непонятного, дикого — требовала нового языка; формул, выработанных европейской музыкой к началу XX века, здесь явно не хватало — и Стравинский решительно вышел за их пределы.

Николай Рерих. Эскиз декораций к балету И. Ф. Стравинского «Весна священная». 1945.

Позже из европейской музыкальной галактики тем же путем, через идею ритма, выйдет еще один музыкальный новатор XX столетия: Мессиан называл себя композитором-ритмистом, rythmicien, и чувство ритмической невесомости вело его совсем далеко, в неевропейские измерения. Мессиан стал первым европейцем, открывшим для себя уникальную метрическую систему индийской музыки: «Мне попал в руки трактат Шарнгадевы с удивительным списком ста двадцати deçî-tâlas [т. е. индийских ритмических фраз]. Этот список показался мне откровением, я сразу почувствовал, что это необыкновенный, неисчерпаемый источник… В те годы я не понимал санскрита… Мой друг индиец перевел эти тексты, что позволило мне узнать не только изложенные там ритмические правила, но и заключенные в каждом deçî-tâlas космические и религиозные символы».

Музыка Мессиана игнорирует принцип привычной организации музыкального времени, когда музыка делится на такты с определенным количеством ударных и безударных долей. Основной ритмической категорией становится длительность того или иного звука. К определению длительностей Мессиан подходит необычайно тщательно: ноты пестрят точками — символами, обозначающими удлинение звука или паузы. Произведения Мессиана, например Четыре ритмических этюда, принципиально невозможно сыграть под метроном: время в них устроено иначе, оно не подчиняется жесткой тактовой разметке.

Искусство шума, или Этот шумный, шумный мир

Мир в целом стал куда более насыщен звуками, чем раньше, — а сами звуки стали казаться более резкими, громкими и беспорядочными. Музыка порой имитировала усиливающийся хаос, за которым отчетливо маячили очертания нового порядка — или порядков. Новые звукоподражательные приемы резонировали с ревом и рокотом моторов: американец Чарльз Айвз сочинял балет «Лошадиные силы», немец Курт Вайль — кантату «Полет через океан». Лязг и скрежет промышленных механизмов слышны в сочинениях русских композиторов-конструктивистов: в «Симфонии гудков» Александра Авраамова и симфоническом эпизоде «Завод» Александра Мосолова. А Эдгар Варез в партитуру своего первого большого оркестрового сочинения «Америки» включает пожарные сирены.

Весной 1913 года итальянский художник Луиджи Руссоло публикует манифест под названием «Искусство шумов». Он подхватывает идеи поэта Филиппо Томмазо Маринетти о сверхчеловеческой власти над материей, развивает тезисы «Технического манифеста футуристической музыки» композитора Франческо Балиллы Прателлы и декларирует власть над звуком и ритмом: «Мы хотим приспособить и управлять этим огромным количеством шумов гармонически и ритмически». При этом в манифесте Руссоло звучит подозрительно пророческая цитата из Маринетти, в которой речь идет о Первой балканской войне, — пройдет меньше года, и, кажется, весь звуковой фон Первой мировой войны начнет цитировать футуристов, пишущих об «оркестре великой битвы»:

Каждые 5 секунд осадные пушки вспарывают атмосферу аккордами ЗАНГ-ТУМ-ТУУМ восстание 500 эхо неистово разносит их во все стороны до бесконечности. В центре этого ненавистного ЗАНГ-ТУМ-ТУУМ 50 квадратных километров вспыхивающие взрывы разбитые в кровь кулаки скорострельные огневые точки. Жестокость свирепство непрерывность этот глубокий бас проходящий сквозь странные яростные кричащие толпы воюющих Ярость бездыханные уши глаза ноздри открытые! заряд! огонь! какая радость вдыхать чувствовать всецело тратататата пулеметов кричащие бездыханный под обжигающими ударами траак-траак хлопки пик-пак-пум-тум странность дислокация 200 метров. Далеко-далеко на задах оркестра озера грязные пыхтящие погоняемые овцы вагоны плаф-плеф лошади действие флик флак зинг зинг шаак… ча-ча-ча-ча-чаак там внизу где-то выше сильно выше берегись твоя голова прекрасна! Вспышка вспышка вспышка вспышка вспышка вспышка крепость освещена как сцена там ниже за дымом Шукри-паша связывается по телефону с 27 фортами по-турецки по-немецки Алло! Ибрагим! Рудольф! алло! алло!..

Машины шума «интонарумори»

Для новых звуков потребовались новые инструменты — Луиджи Руссоло вместе с братом Антонио использовал шумовые модуляторы собственного изготовления: интонарумори — коробки с зубчатыми колесами внутри, которые вращались с помощью рукоятки и задевали струну (при быстром вращении раздавался вой, хруст, щелканье, жужжание). Шумовые партитуры он записывал при помощи собственной графической нотации — схем, изображающих только моменты вступлений, длительность звуков и динамику. Интонарумори сочетались с традиционными инструментами, как в опере Прателлы «Авиатор Дро» — там они имитируют взлет и крушение аэроплана. Оригинальные инструменты все погибли или пропали во время Второй мировой войны, но сохранились их чертежи.

Искусство шума, вырвавшегося на свободу, стало одной из сквозных идей XX века и его нового инструментария. Во Франции в 1928-м изобрели волны Мартено — ранний электромузыкальный инструмент, состоящий из фортепианной клавиатуры, нити с кольцом для пальца, электрического генератора и громкоговорителя, больше похожего на старинную цитру. Им часто будут пользоваться французские композиторы: Онеггер, Дариюс Мийо, Мессиан для создания космогонических эффектов и музыки ангелов. Чуть раньше в России инженер Лев Термен построил инструмент имени себя — терменвокс: он улавливал колебания звуковых волн и производил на свет то утробный низкочастотный гул, то словно бы протяжную песнь каких-то неземных, мифологических существ. Фантастический эффект звучания терменвокса усиливался тем, что исполнителю не нужно было даже дотрагиваться до инструмента, только делать движения руками в воздухе. Рядом со звуковой небывальщиной Термена и предсмертными криками ангелов Мартено, пишущими машинками и пистолетными выстрелами из партитуры балета «Парад» Эрика Сати что музыка прошлого, что джаз казались невероятно земными и реальными.

Оптофоническое пианино Владимира Баранова-Россине — экспериментальный светомузыкальный инструмент, созданный в 1916 г.

Но шумовая музыка начала ХХ века могла создаваться не только для эфемерных существ, но и для настоящей массовой аудитории, служить не только эстетическим, но и политическим целям. После революции 1917 года буквально все могли стать соучастниками шумового музыкального действа: в 1920-е в России процветали «шумритморки» — шумовые оркестры народной самодеятельности под руководством иногда профессиональных, иногда не очень музыкантов: песни, марши, фрагменты и переложения классики, например Моцарта и Бетховена, исполнялись на пилах, ведрах, стулофонах, бутылкофонах и других специально сконструированных инструментах. Но символом революционной шумовой музыки стала «Симфония гудков» Арсения Авраамова, буквально превращающая в музыку все пространство революционного города вместе со всем его революционным населением. Симфония прозвучала дважды — в Баку и в Москве в 1922 и 1923 годах:

Это было грандиозное действо городского масштаба: музыку революции исполняли гудки заводов и фабрик, пожарные сирены, механизмы, пороховые орудия и, что может показаться удивительным, колокола церквей… Организованный вой сирен и гудков создает многоголосную атональную симфонию с пальбой и моторами. Вторым звуковым пластом звучит песня «Интернационал», исполняемая хором и оркестром с тарелками, где мы слышим простой мажор и обычные тональные аккорды… По другим сведениям, автор изначально планировал, что гудки, включаясь по очереди (как рога в помещичьем оркестре?), сыграют именно мелодию «Интернационала». Но исполнители, расставленные по заводским крышам, в решающий момент не обнаружили сыгранности и заревели все разом. Это не огорчило Авраамова: стройный художественный результат автором и не планировался, даже наоборот — пролетарское творчество тем мощнее проявляло себя, чем дальше отходило от эталонов традиционного искусства.

Стой, кто идет?

Не только шумовые эксперименты, но даже додекафония, как показала практика, могла быть утилитарной. В 1940-е в Голливуде композитор Скотт Брэдли воспользовался шёнберговской техникой для саундтрека к мультфильму «В собачьей шкуре» из знаменитого сериала о Томе и Джерри — диссонантные звуковые последовательности озвучивали карикатурную погоню. А десятилетие спустя другой американец, Леонард Розенман, слушавший лекции Шёнберга в Калифорнийском университете, создал первый додекафонный саундтрек к полнометражному фильму — «Паутине» Винсента Миннелли, действие которого происходит в психиатрической больнице. Массовая культура трактовала двенадцатитоновую музыку как звуковой образ безумия — или мультипликационного гротеска.

В первые десятилетия века музыка оказывается рядом с каждым, и отделение коммерческих и массовых форм от элитарных идет полным ходом. Теперь настоящий водораздел пролегает не между стилями, школами или идеологиями, как было в XIX веке, а между музыкой как массовым продуктом и музыкой как элитарным творчеством. Рождается музыка для всех и музыка для музыкантов, для удовольствия и для работы, тиражная и штучная, аккомпанирующая миру и пересоздающая мир заново, и в этом смысле — старая и новая.

В начале XX века это уже принципиальный конфликт современности, но он еще не выглядит непреодолимым. Новая музыка объявляет о расколе и сама же его если не отменяет, то подвергает сомнению. Элитарная музыка (профессиональная, композиторская, академическая — в XX веке определения начинают множиться и друг другу противоречить) заходит на территорию развлекательной, бытовой, агитационной. А массовая музыка в свою очередь проникается идеями и принципами элитарной. Ее авторы меняют функции, роли, социальные и художественные локации. Но конфликт со временем становится неразрешимым и все еще освещает противоборствующие стороны светом костра амбиций.

Гневные выдержки из «Философии новой музыки»

В роли одного из главных идеологов раскола, как в прошлые времена, выступил музыкальный критик и философ — Теодор Адорно, к нему и обратимся:…С наступлением эры звукового кино, радио и песенного оформления рекламных лозунгов музыка во всей своей иррациональности оказалась полностью конфискована деловым рассудком… В силу подавляющего превосходства механизмов распределения, работающих в интересах китча и культурных товаров, выставляемых на дешевую распродажу, равно как и в силу выработанной обществом предрасположенности слушателей, радикальная музыка в эпоху позднего индустриализма очутилась в полной изоляции……Сегодня очевиден один аспект: крушение всех критериев оценки хорошей или плохой музыки в том виде, как они утвердились на заре буржуазной эпохи……Узкий круг знатоков оказался подменен теми, кто может оплатить свое кресло и хочет доказать другим собственную культурность. Общественный вкус и качество сочинений взаимно исключили друг друга……С тех пор как композиторский процесс обрел свое единственное мерило в индивидуальном образе каждого сочинения… впредь стало невозможным раз и навсегда «выучить», что является хорошей или плохой музыкой……Отторжение новой культуры со стороны старой является попросту охранительным, но оно лишь потакает тому варварству, по поводу которого негодует. Пожалуй, так недолго счесть образованных слушателей наихудшими, поскольку это они реагируют на Шёнберга мгновенным «Не понимаю», выражением, в непритязательности которого ярость рационализируется как осведомленность…

В «Философии новой музыки» Адорно сравнивает нонконформистское музыкальное искусство с беспредметной живописью, замечает, что процесс коммерциализации оно прошло стремительней, чем живопись или литература, и, рассуждая о нонконформизме, в сущности говорит о модернизме и авангарде. Авангард для Адорно — это единственная альтернатива старой (хоть она и пишется современниками) конформной музыке, бескомпромиссная проповедь новаторства, универсальная стратегия и небывалая категория, которая возникла из смеси уклончивости и компромисса, из утопических и ревизионистских проектов эпохи модерна.

Модерн и модернизм, или Последнее лето Клингзора

Модерн замыкает XIX век и открывает XX век предчувствием глобальных трансформаций, всеобщего счастья и мировых катастроф, ностальгией по прошлому, фантазиями о будущем, концепциями музыки как религии и как инструмента преображения человечества. Это время композиторов-демиургов и время забытых авторов. Среди них Николай Рославец, который дебютировал в 1912 году сочинением «Небо и земля» по Байрону (после революции он скрывал информацию о своем происхождении и пользовался поддельной биографией, а его ранние модернистские работы были забыты), Николай Обухов и Иван Вышнеградский, которые двигались в сторону атональной музыки и микрохроматики одновременно и даже чуть раньше Шёнберга, немецкий композитор Йозеф Матиас Хауэр, изобретатель собственной версии двенадцатитоновой техники композиции и звукоцветовой системы, а также многие другие. Модерн и следом модернизм — интересуются конфликтом искусства об искусстве и искусства о жизни, замещающего и меняющего жизнь, созвучного предреволюционным идеям переустройства общества и человеческой природы во всех сферах, включая политику, философию, право, образование, психологию, ювенальную юстицию, педагогику.

Модерн рождает главные музыкальные стратегии XX века:

• музыку для музыкантов и музыку для всех;

• музыку как испытательный научный полигон и социальную, жизнетворческую практику;

• китч и авангард;

• синтез искусств (музыку станут писать как живопись, а поэзию — как музыку);

• изобретение нового музыкального языка, звука, устройства времени и самого материала;

• сложный выбор между новыми, неизведанными и «готовыми», существующими языками: модерн заново проектирует прошлое и предвосхищает музыку стилистических ready made объектов, неоклассицизм и другие «неостили», расцвет которых придется на середину века.

В первые полтора десятилетия XX века музыка демонстрирует разброс возможностей: рядом оказываются фольклор, лубок и суперсовременные техники; гигантские оркестры Малера и Скрябина и микроансамбли у австрийских, русских и французских модернистов; нагромождения многозвучных аккордов и пустые совершенные консонансы; большие нарративы (оперы и симфонии позднеромантического наклонения) и абстрактные «композиции» в инструментальной музыке; эфемерные звучности и тяжеловесная музыка улиц, цирков, толп и шумов; гигантские партитурные массивы и невесомые «Формы в воздухе» (так называет свое сочинение Артур Лурье и записывает его как графический рисунок: фрагменты музыки без тактовых черт парят на белом листе); вызывающе крохотные «Гимнопедии» и «Музыка в форме груши» Эрика Сати, которая написана в духе критической антиэстетики, но подкупает квазисалонным очарованием. Музыкальная жизнь начала века — не диалектика противопоставлений, а сумма, коллекция, оранжерея Клингзора из вагнеровской оперы «Парсифаль», в чьем саду собраны волшебные цветы.

Сказки, рассказанные на ночь

Модерн — эпоха, открытая в две стороны: в прошлое и в будущее. И культивирует одновременно ностальгию и пророчества. Искусство в это время выглядит башней из слоновой кости со стрельчатыми оконцами, которые прорублены в разные стороны — через одно видно реальное и воображаемое прошлое и можно любоваться коллекциями артефактов всей мировой культуры. А высунувшись в противоположное оконце, можно вглядываться в будущее и призывать грядущие катастрофы.

Там герой романа Гюисманса «Наоборот» (1884), манифеста декадентской литературы, коллекционирует художественные произведения и окружает себя ими — ради их искусственности. Там ветвится небывальщина квазимифологических, полулегендарных сюжетов опер Римского-Корсакова и Дебюсси, исторических маскарадов молодого Шёнберга (в кантате «Песни Гурре»), мистических и психосоматических внутренних ландшафтов Рахманинова (в симфонической поэме «Остров мертвых»). Там музыка модерна творится как сказка о том, что было и чего не было. Там Гуго Вольф. Там Метнер бродит. Пуччини на ветвях сидит.

Микалоюс Чюрлёнис. Фуга. 1908.

Репертуарный оперный театр XX века подарил Пуччини всемирную популярность и поместил в разряд больших оперных авторов больших оперных историй о большой оперной любви, в которых обаяние мелодий словно удерживает музыку от демонстративной экспансии за рамки жанровых условностей «оперы с большой буквы». Хотя приметы стиля рубежа веков у Пуччини одновременно очевидны и таинственны и в «Тоске» (1900), и в «Мадам Баттерфляй» (1904), и в позднем гран-гиньоле «Триптих» (нелестное сравнение трех одноактных опер 1918 года: кровавой драмы ревности «Плащ», трагедии «Сестра Анжелика» и комедии «Джанни Скикки» — с жанром французского театра марионеток использовал дирижер Артуро Тосканини), и даже в последней, незавершенной «Турандот», с ее мрачными политическими предчувствиями, орнаментальным письмом, ветвистой оркестровкой, мертвенным холодком формы и сказочными востоковедческими условностями.

Сказка стала любимым жанром и для Николая Метнера — композитора круга символистов и младшего брата Эмилия Метнера, интеллектуала, публициста, литературного и музыкального критика Серебряного века, основателя издательства «Мусагет», творческого собеседника Андрея Белого, затем Карла Юнга. Это была сказка не столько в фольклорном смысле, сколько в том, который придавали ей поэзия символизма и декоративное искусство модерна. Метнер рассказывал свои сказки не в операх, как Римский-Корсаков или Пуччини, а в фортепианной музыке с изобретательным изяществом на смеси ретроязыка с современным, русского с европейским. Те же сказки — его «арабески», «забытые мотивы», сонаты, включая Романтическую, Трагическую, «Ночной ветер», Сонату-идиллию и Сонату-воспоминание. В 1920-е годы Метнер сочинил еще «Три гимна труду», но это не спасло его творчество от положения в тени громких имен и столь же громких событий.

Ключевые мотивы модерна: мозаика, заросли, сцена и закулисье — как будто специально предназначены для переодевания стилей. Они открывали путь новой музыке, обращая взгляд назад. Модерн был краток, но успел ассимилировать и присвоить всю новоевропейскую музыкальную историю, от Палестрины до Вагнера. К началу Первой мировой войны бесконечная сумма прошлого в музыке стала уже критической и к 1930–1940-м годам превратилась в мощный эстетический тренд под общей шапкой неоклассицизма.

Среди авторов модерна разных поколений — венский наследник Вагнера и Шуберта Гуго Вольф в «Итальянской книге песен» и «Песнях на стихи Микеланджело». Реставратор музыкальных барочных замков Макс Регер в Германии. Садовник интерьерного оранжерейного югендстиля Эрих Корнгольд в Вене с операми «Мертвый город» и «Чудо Элианы», в которой действие происходит «в незапамятные времена в незапамятном месте» и завершается буквальным, сценическим воскрешением и вознесением героев. Искатель романтизма Малер, кружащий вслед за Шубертом по зимнему пути. Французские селекционеры, скрестившие Средневековье с поствагнерианством, Венсан д’Энди и Дебюсси. Театральные костюмеры — европейские неоклассицисты (Стравинский, Ферруччо Бузони — автор трех опер, в том числе «Турандот» и незавершенной оперы «Доктор Фауст», баховских транскрипций, сарабанд и пророческого эссе «Эскиз новой эстетики музыкального искусства»). Русские «очарованные странники» Анатолий Лядов с диапазоном тем от «Бабы-яги» до «Апокалипсиса» и Николай Черепнин — конструктор музыки мирискуснических по духу балетов и оркестрового «Зачарованного царства» — опыта стояния на одном аккорде. Ян Сибелиус в Финляндии, зачарованный лебединым криком смерти (он говорил, что из одного лебединого крика над озером вывел всю музыку Пятой симфонии 1915–1919 годов) и дливший время своих сочинений как время музыкального романтизма. Густав Холст в Британии, обожавший музыку, астрологию, утопический социализм, санскрит и соединивший все свои увлечения в первом знаменитом симфоническом опусе так называемого Нового английского возрождения «Планеты» (1914–1916). Полузабытый (по крайней мере, почти до конца XX века) Александр фон Цемлинский из круга венского «Сецессиона», насчет которого Шёнберг обещал: «Время Цемлинского придет раньше, чем мы думаем». Впрочем, графичная, витиеватая, прозрачная и расточительная одновременно музыка Цемлинского, включая эпохальную Лирическую симфонию в семи песнях на стихи Рабиндраната Тагора, и теперь звучит намного реже музыки самого Шёнберга. В отличие от Шёнберга и Корнгольда (сын влиятельного австрийского музыкального критика, противника модернизма, Корнгольд не вернулся из американской поездки из-за аншлюса и стал одним из первых в истории голливудских кинокомпозиторов, а его венские оперы на много десятилетий были полностью забыты), Цемлинский оказался в США в почти полной изоляции, не мог работать и скоро погиб от инсульта.

Конец прекрасной эпохи. Начало непрекрасной

Второе окно модерна, через которое композиторы вглядываются не в прошлое, а в будущее, открыто настежь. Здесь ждут кто рождения нового мира, а кто апокалипсиса, и он не заставит себя ждать. Здесь вслушиваются в шумы, миниатюрные, лабораторные формы, в ритмический и структурный радикализм и готовят новые стройматериалы для музыки будущего. Проверяют на прочность антигигантоманию и антиромантизм (как Прокофьев в «Сарказмах» и «Мимолетностях», когда его числят футуристом, хотя он не входит ни в какие группы и держится особняком). Одни собирают музыку из детских кубиков переизобретенного языка, как это делает парадоксалист и самоучка Эрик Сати в Париже (после войны он все же получил образование музыканта). Другие, как москвич Александр Скрябин, в музыке, раскрашенной при помощи искушенного гармонического воображения или световой строки, строят воздушные замки. Здесь испытывают политические компетенции музыки, как Римский-Корсаков в антивоенной, антимонархической сатире «Золотой петушок» или Яначек в опере «Приключения лисички-плутовки» с шаржами на женскую эмансипацию и коммунизм.

Уже на самом старте эпохи время спрессовывается: «В прошлом подобная разница была бы рассчитана не на два года, а на сто или двести», — обращает внимание публики исследователь и теоретик музыкального авангарда Юрий Холопов, сравнивая «Пять хрупких прелюдий» Артура Лурье в романтическом, тональном стиле и его же атональные, модернистские «Две поэмы», созданные всего два года спустя.

Еще немного, и время сожмется так, что самые радикальные композиторы заговорят о границе, за которую не заступить, как Лео Орнштейн в Сонате для скрипки, где, по его словам, он «подошел к крайнему пределу музыки, дальше которого невозможно идти и можно только повернуть назад».

Но где закончилось одно (модерн) и началось другое (модернизм) — в точности неизвестно. Тот перелом, о котором, в частности, говорит Адорно, не случился в одночасье, хотя одной из главных переломных дат в музыке принято считать 1913 год, когда состоялась премьера «Весны священной», были написаны принадлежащие словно не разным традициям, а разным эпохам Второй фортепианный концерт Прокофьева, «Ящик с игрушками» и «Сиринкс» Дебюсси (пьеса для флейты без тактовых черт по мотивам мифа о флейте Пана), «Колокола» Рахманинова, «Берега, поросшие зеленой ивой» Джорджа Баттеруорта, «Пенелопа» Габриэля Форе, «Три поэмы из японской лирики» Стравинского. В том же году родились несколько совершенно разных, но безусловно знаковых для середины века музыкантов — Бенджамен Бриттен, Витольд Лютославский, Тихон Хренников и кумир оперной радиопублики Тито Гобби. Все это — XX век в музыке, и как другие, он тоже не начался в нулевом году.

Слушая подступающую музыку революции, курите благовония на берегу Ганга

В 1900 году Александр Скрябин — на тот момент шопенианец, вагнерианец, листоман, автор фортепианных миниатюр и одной оркестровой «Мечты» — пишет Первую симфонию в неканонических шести частях, зато с патетическим финалом в форме кантаты с солистами-вокалистами и суровой фугой. Текст Скрябин сочинил сам и, проложив вокальными руладами, преобразил его в музыкальную оду, которая звучит так, будто музыку предполагается почтить вставанием. Ее припев «Слава искусству, вовеки слава» происходит из ритмической модели гимна «Боже, царя храни», а все парадное звучание финала напоминает про Бетховена и предвосхищает будущие хоровые «Славы Октябрю», лирические и торжественные пионерские песни:

«Придите, все народы мира, искусству славу воспоем!» — Скрябин чествует искусство в духе Шопенгауэра, Ницше и русских космистов:

Царит всевластно на земле

Твой дух, свободный и могучий,

Тобой поднятый человек

Свершает славно подвиг лучший.

Симфонию в классическом смысле слова Скрябин так и не написал, а симфонические «Божественная поэма», «Поэма экстаза», «Поэма огня» («Прометей») с фортепиано, хором и светомузыкой и, наконец, незаконченное «Предварительное действо» (пролог к неосуществленной «Мистерии») показывают, как музыка модерна и Скрябин в роли одного из главных ее пилотов за время с 1900 до 1915 года совершают галактический перелет в направлении авангарда, синтеза искусств, преображения музыкального языка и выхода музыки за собственные пределы вплоть до совсем неощущаемых.

К полетным, изощренным звучаниям «Прометея» Скрябин заботливо приписывает световую строку: в воздухе должны появляться цветовые пятна, а их порядок организован музыкально.

Василий Чекрыгин. Эскиз к неосуществленной утопической фреске «Воскре-шение мертвых». Начало 1920-х.

Параллельно шла работа над ламповой «машиной света» со световой клавиатурой: сейчас ранняя версия такой машины хранится в Доме-музее Скрябина, где можно видеть, как небывалый аппарат для невиданного синтеза искусств похож на большую игрушечную железную дорогу.

Но когда Скрябиным завладевает идея «Мистерии», задуманной, чтобы преобразить реальный мир, сделать бывшее не бывшим и вызвать конец света («Мистерия» должна была не «исполняться», а «произойти»: ее эпицентр в материальном мире должен был располагаться в Индии), его музыка становится все бесплотнее, пока не развоплощается совсем.

Окончательный конструктор

После знакомства с философом-социалистом Георгием Плехановым мистицизм, идеализм и антропософия у Скрябина дополнились стихийным марксизмом, и мысль о революционном переустройстве мира творческой волей оформилась в идею Мистерии. Она должна была окончательно изменить Вселенную и человечество. Прочие сочинения рассматривались как подготовительный этап. Главным из них стало незавершенное «Предварительное действо», или «безопасная мистерия», как говорили в скрябинском кругу. Его история полна загадок и трагизма. Все-таки отказавшись от мысли о дематериализации мира посредством парамузыкальной Мистерии, Скрябин почти реализовал замысел компромиссного, но по-своему революционного синтетического концертного сочинения: оно требовало особых условий, особых слушателей и должно было включать в себя неслыханный звук, невиданный цвет, небывалую пластику и ароматы. Но первоначальный мистериальный проект как будто отомстил автору за отступничество, за согласие с тем, что настоящая Мистерия пока еще невозможна («не я не готов, люди еще не готовы»).Музыку «Предварительного действа» Скрябин, как утверждают современники, придумал всю от начала до конца, много играл ее друзьям на фортепиано и надолго погружал их в невероятные состояния. По свидетельствам современников, она имела необыкновенное воздействие и, как пишет Леонид Сабанеев, парадоксальным образом не запоминалась. После внезапной смерти композитора оказалось, что «Действо» почти не записано на бумаге. Осталось 50 листов музыкальных и словесных эскизов, разобранных элементов сочинения-храма, а его окончательный вид и архитектура остались у автора в голове.XX век подарил музыке множество сочинений, записанных как разрозненные фрагменты, кубики предполагаемого конструктора. Но Скрябин не собирался быть в этом смысле авангардистом. И все-таки им стал. Он внушал музыку, а не записывал.Позже были сделаны две попытки выстроить из моделей-фрагментов законченный опус: есть вариант последователя Скрябина, композитора-авангардиста Сергея Протопопова, для двух фортепиано и голосов (в нем использован скрябинский поэтический текст) и версия Александра Немтина для огромного симфонического оркестра, хора, сопрано, фортепиано, без текста (вокальные партии представляют собой вокализы) с присочиненной световой строкой. Немтин положил на создание своего варианта музыки Скрябина двадцать лет жизни, собственную композиторскую биографию и закончил сочинение незадолго до смерти.

Мистики и листики

Проект Мистерии Скрябина — во многом сверхполитический, а не метафорический. Но Скрябин был не единственным, у кого интерес к мистицизму, космизму, символизму и коммунизму монтировался с предельно рациональными новыми приемами и не новой идеей жанрового синтеза: финал Второго квартета Шёнберга, где он переходит от тонального письма к атональности, написан на текст стихотворения Штефана Георге: «Я чувствую воздух иных планет… Я — искра в Божественном пламени… Я — звук в Божественном голосе». Над собственным космогоническим, мистериальным и в итоге незавершенным сочинением одновременно со Скрябиным работал Чарльз Айвз в США: экспериментальный язык его «Универсума» — микротоновый, а скрябинский — фактически атональный.

Клод Дебюсси в поколении символистов, ждущих преображения мира, казался мирным музыкальным пейзажистом, но стал первооткрывателем многих истин авангарда: «Дебюсси разрушил существующую иерархию, подчинив все собственно музыкальному мгновению. Благодаря ему музыкальное время часто предстает в ином значении, особенно в его последних сочинениях: желая сотворить свою собственную технику, свой собственный словарь, творить свою собственную форму, он пришел к тому, чтобы перевернуть полностью все понятия, которые до этого доминировали. Зыбкость, мгновение ворвались в музыку», — писал о нем в середине века один из главных деятелей музыкального авангарда второй волны Пьер Булез.

Клод Моне. Впечатление. Восходящее солнце. 1872.

Определение «импрессионист» для Дебюсси было ленивым и поверхностным, механическим переносом термина из художественной сферы в музыкальную, нечутким к рациональной красоте его подходов и глубине метафор. Дебюсси не столько преображает мир, сколько улавливает его стихийное и бесповоротное преображение, неподвластное инструментам и технологиям.

К воздушно-кристаллическому стилю, играющему разными стилевыми моделями современности и прошлого, Дебюсси пришел во многом из протестных соображений — музыку пора было освободить от чрезмерного германского влияния, как он сам говорил — «осредиземноморить». Но ни оркестровые «Море» и «Облака», ни фортепианные «Отражения в воде» и «Шаги на снегу» (так же как «Отражения» еще одного условного импрессиониста Равеля) не являются пейзажными зарисовками, скорее обманками, маскировками, опытами на тему того, как звуковая инженерия строит новую художественную реальность, прячет и бережет подвижный, невербальный, невизуальный смысл.

Как Скрябин, Дебюсси движется из отправного пункта «Вагнер» в сторону новой организации времени и прочь от тональности. Но у Дебюсси тональность не столько преодолевается, сколько медленно растворяется кристаллами модальной природы, она как будто скоро исчезнет, словно следы на песке.

Темные аллеи

«Пеллеас и Мелизанда» — опера Дебюсси, где о самом важном молчат, в любви признаются шепотом (не пением), где старый король Аркель сетует, что юная Мелизанда умирает не в полной тишине, и даже пастух не может сказать прямо, что овцы кричат, потому что их ведут на бойню, и говорит ребенку: «Потому что это не дорога в хлев». Оркестр тоже полон недомолвок — здесь плетется инструментальная вязь аллюзий, появляются скрытые цитаты из «Бориса Годунова» Мусоргского, лейтмотивы притворяются темами героев, но их смысл постоянно ускользает, а его тени и следы, как от трассирующих пуль, суммирует Аркель в словах «человеческая жизнь темна и достойна огромного сострадания».Так же как будто ускользает, бежит демонстративности вся музыка оперы, о которой почти обманутый, едва не обманувшийся Венсан д’Энди пишет: «Музыка как таковая большую часть времени играет лишь второстепенную роль, подобно раскрашиванию иллюстраций в средневековых рукописях или полихромии в скульптуре той же эпохи. Больше, ибо вопреки тому, что происходит в современной опере и даже в музыкальной драме, в „Пеллеасе и Мелизанде“ первостепенное значение имеет текст. Это самым замечательным образом адаптированный текст… купающийся в по-разному окрашенных музыкальных волнах, которые подчеркивают его рисунок, открывают его тайный смысл, увеличивают экспрессию, оставляя слово просвечиваться сквозь гипнотически обволакивающие его токи…» — и колебания между прямым и переносным значением, между словом и музыкой постепенно затухают.Единственная законченная опера Дебюсси — и одна из самых тихих опер в истории — оказалась громким заявлением и стала большим культурным скандалом: когда Дебюсси выбрал на главную роль Мари Гарден с ее тонким искусством и внешностью женщины-ребенка словно с картины художников-прерафаэлитов, автор литературного первоисточника Метерлинк возмутился. Он предпочел бы свою протеже Жоржетту Лаблан, поэтому превратил подготовку оперы в спор об авторских правах и незадолго до премьеры потребовал запретить постановку. Но общество и пресса с ним не согласились: рецензии сообщали, что как бы там ни было, драматург не имел права выбирать исполнителей. Таким образом, за оперным композитором было закреплено приоритетное авторское право, по крайней мере в сознании общественности. Правда, часть публики на премьере все равно страдала: «Боже, о боже мой! Умру со смеху! Довольно! Хватит!» — кричали слушатели, возмущенные непривычным музыкальным стилем Дебюсси.

«Измы» против прошлого, или Алхимики, ученики мистиков

В тождество эстетического и мистического опыта верит и следующее поколение композиторов. Духовные наследники Скрябина и Дебюсси постепенно отходят от символизма, но музыка остается для них сверхцелью и сверхматерией. По следам гармонических новаций Скрябина Рославец разрабатывает «синтетаккорд» и публикует партитуры на страницах альманахов поэтов-футуристов, Протопопов экспериментирует с системами ладов и пишет вокальные сказки, Вышнеградский — космогонический «День Бытия» для чтеца и оркестра, Обухов — незавершенную мистерию-утопию «Книга жизни», Михаил Матюшин — эссе «Этюды в опыте четвертого измерения» и легендарную, почти полностью утраченную оперу «Победа над Солнцем». Главной для них становится идея музыки как преобразователя мира и языка.

Парадное шествие «измов» сопровождалось дробью эстетических и политических манифестов. В большинстве музыка отрекалась от недавнего прошлого вплоть до окончательного развода, как в манифестах нововенцев и итальянских футуристов. «Неостили» тоже были оппозицией к романтизму и модернизму и предпочитали диалоги на далеких дистанциях — с XVIII веком. Даже вполне эстетически умеренная по тем временам французская «Шестерка» отрекалась от предшественников Вагнера и Шёнберга. В «Группу шести», инициированную Эриком Сати и Жаном Кокто и названную по аналогии с «Русской пятеркой» («Могучей кучкой»), входили Дариюс Мийо, Артюр Онеггер, Франсис Пуленк, Жорж Орик, Луи Дюрей и Жермен Тайфер. Группа была эфемерным объединением, которое никак стилистически не ограничивало своих участников даже в совместных акциях. Но почти каждый из них по-своему повлиял на ход развития французской — и мировой — музыки. А иронические уколы ее программного манифеста «Петух и Арлекин» были направлены в сторону старших современников Дебюсси и Равеля: «Хватит облаков, волн, аквариумов, наяд, ночных ароматов. Нам нужна музыка земная, музыка повседневности. Мы хотим музыки острой и решительной… Чтобы быть правдивым, нужно быть твердым. Художник, понимающий действительность, не должен бояться лиризма».

Михаил Матюшин. Движение в пространстве. Не позднее 1921 г.

Еще одним откровенным антиромантическим заявлением была опера Прокофьева «Любовь к трем апельсинам», написанная для Чикаго. Ее либретто — это адаптация черновика Мейерхольда, который, в свою очередь, адаптировал фьябу Гоцци, которая, в свою очередь, основывалась на неаполитанских сказках, — таким образом, первоисточник подвергся четырехступенчатой трансформации. Маркеры иронического дистанцирования в изобилии разбросаны по словесному и музыкальному тексту. И стоит только появиться намеку на привычные оперные конвенции (любовный дуэт главных героев, трагическая кульминация), как в действие мгновенно вмешиваются группы персонажей-наблюдателей (Чудаки, Комики, Трагики, Лирики, Пустоголовые) и бурными комментариями напрочь сбивают пафос.

Кажется, прошлому, несмотря на иной раз декларативную близость к нему, была объявлена война — а рядом шли настоящие войны.

В них погибали люди и отступало очарование прошлого. Вместе с романтическим историзмом и воспоминаниями о «прекрасной эпохе» гигантской Атлантидой тонули таким трудом добытые в XIX веке национальные школы: глобальное в XX веке выступает против национального и выигрывает.

Русский конструктивизм, американский экспериментализм, итальянский футуризм, французская «Шестерка» отрицают немецкий романтизм как универсальную художественную систему. Но не выдвигают новых версий национальных стилей. Вместо них работают локальные, частные тактики (направления, группы, кружки) или, наоборот, всеобщие, универсальные стратегии — установка на индивидуализм средств, техник или их смешение. Национальное становится объектом эстетического любопытства со стороны, даже если она сама по себе национальна: так, Мийо в рассуждениях о французском характере «Группы шести» иронически заявляет о своем средиземноморском темпераменте — совсем не то, что у сурового коллеги Онеггера, несмотря на французское подданство склонного к немецкой экспрессии.

В 1930-е, когда Европу охватывает политический кризис, национальные идеи оживают, заново смешиваются с религиозными и политическими и снова наполняют музыку. И Онеггер в 1938 году по заказу Иды Рубинштейн (русская танцовщица исполнила на премьере главную, речевую партию) пишет экспериментальную по духу и форме, патриотическую без доли ксенофобии «драматическую ораторию» (так Онеггер обозначает жанр) «Жанна д’Арк на костре» на слова Поля Клоделя: в ней звучат волны Мартено, духовные песнопения от лица Девы Марии, квазифольклорные темы и разговор на языке животных в гротескной сцене суда, а драматическая речь в этой музыкальной партитуре отсылает к классицистской французской мелодекламации. Сочинение на исторический сюжет, впрочем, сообщало публике больше о современности, включая неокатолицизм и социализм, чем о легендарном прошлом.

Нео (Матрица)

Еще одна группа объектов композиторского наблюдения — старинные стили и формы от ренессанса до классицистской оперы и барочной сюиты. Неоклассицизм, необарокко и другие неостили выглядят как отказ от претензии на современность, они имеют дело с траченными молью музыкальными субстанциями. Но теперь это больше не погружение в прошлое, а способ создавать модели и макеты прошлой музыки, актуальные в настоящем.

Похожая судьба ждала фольклор — он тоже переизобретался заново. Из уютного декора, увивающего новенькую национальную идентичность романтизма, он превращался в пространство остросюжетной, современной архаики у Бартока и Стравинского, в территорию призрачно-песенного модернизма у румынского композитора Джордже Энеску. Правда, Шёнберг был уверен, что академическая музыка и фольклор несовместимы: «Возможно, эти различия и не так велики, как между машинным и оливковым маслом или между водой для мытья и святой водой, но смешиваются эти виды музыки так же плохо, как масло и вода». Позже в СССР тоже по-своему перепридумывали фольклор: массовая песня, песенная опера, оркестры народных инструментов (по образцу симфонических с большими, малыми и контрабасовыми домбрами вместо скрипок, альтов, виолончелей и контрабасов) консервировали фольклор в искусственно банальном, городском, галантерейном или милитаристском варианте.

Столетиями музыка существовала только здесь и сейчас. Но когда XIX век канонизировал Бетховена как «гения из гениев», предтечу и родоначальника, он впервые отказался от исторической забывчивости. В XX веке речь шла уже не о каноне, а обо всей музыке прошлого. Она звучит в концертах, записывается на пластинки — и спустя сто, двести или триста лет после написания вдруг заново входит в культурный обиход. Новые композиторы теперь не столько выстраивают личные отношения с гениями прошлого, сколько надевают их маски.

В неоклассицистской опере «Царь Эдип» Стравинского (композитор менял стили как перчатки, кажется, больше пар сменил только Пикассо в изобразительном искусстве) тщательно воспроизведены приметы оперной музыки XVIII века: арии da capo, аккомпанированные речитативы. Шёнберг на премьере был возмущен. В его критических текстах 1920-х годов Стравинский, мысливший себя реставратором классического стиля, именуется не иначе как ресторатором (тем, кто обслуживает массовую аудиторию пошлыми старомодными стилизациями).

Но «Царь Эдип», конечно, был больше, чем просто стилизацией, — с его модернистским отказом от эмоциональной открытости по формуле «искусство как игра», с политическим и психоаналитическим пафосом размежевания как минимум с романтической оперной традицией, это была современная музыка современного композитора. Так же было, например, и у Прокофьева: когда он пишет фортепианную сонату по образу и подобию классической сонаты с экспозицией, главной и побочной партией, разработкой и репризой, на выходе все равно получается произведение, безошибочно узнаваемое как прокофьевское, сочиненное в XX веке, просто положенное на старый трафарет.

Александр Яковлев. Скрипач. 1915.

Назад: Глава 7 XIX век: жанры, практики, репертуарный канон

Дальше: Классическая симфония по неклассическому поводу