Книга: Книга о музыке

Назад: Глава 8 1900–1948: вопросы неравновесия

Дальше: Глава 9 1948–2000+: сад расходящихся рельсов

Классическая симфония по неклассическому поводу

«Музыка в моцартовском духе» (определение Прокофьева) — Классическая симфония 1917 года — намеренно противоречит духу времени. Она прозрачна по звучанию и написана, как при классиках, в четырех частях. Ее премьера должна была произвести сокрушительный эффект, а название объяснялось иронически: «Во-первых, так проще; во-вторых — из озорства, чтобы подразнить гусей, и в тайной надежде, что в конечном счете обыграю я, если с течением времени симфония так классической и окажется».

Прокофьев писал партитуру Классической симфонии между двумя революциями, первую из которых принял с оптимизмом: «Мне особенно запомнились два момента. Первый — когда я стоял на улице в толпе и слышал, как господин в очках читает народу социалистический листок. Тут я впервые отчетливо согласился, что у нас должна быть республика, и очень обрадовался этому. Второй — когда прочел на стене объявление о Временном правительстве. Я был в восторге от его состава и решил, что если оно удержится, то весь переворот произойдет необычайно просто и гладко. Итак, благодаря счастливому оптимизму моего характера, я решил, что переворот протекает блестяще».

Летом 1917 года, с трудом купив телескоп и новые ботинки, композитор уехал на дачу сочинять симфонию, читать Шопенгауэра и наблюдать за звездами. Но революция продолжалась, и он решил ехать из России в Америку. Когда в 1918 году готовилась премьера Классической, Прокофьев еще только добивался разрешения на отъезд у наркома просвещения Луначарского:

— Оставайтесь, зачем вам ехать в Америку.— Я проработал год и теперь хочу глотнуть свежего воздуха.— У нас в России и так много свежего воздуха.— Это в моральном отношении, а я сейчас гонюсь чисто за физическим воздухом. Подумайте, пересечь великий океан по диагонали!

Только после того как Луначарский побывал на открытой репетиции Классической симфонии, загранпаспорт, разрешение на отъезд и обмен валюты были получены. Прокофьев уехал (не в эмиграцию, а в своего рода «санаторно-творческую командировку» — формальным поводом выпустить его из СССР стала чикагская премьера оперы «Любовь к трем апельсинам»), избежав первой волны террора, и вернулся только в 1936 году, аккурат ко второй.

На радость победителям

Приезд Прокофьева в Россию в конце 1930-х связан с неофициальной советской кампанией по возвращению соотечественников, развернувшейся незадолго до Второй мировой войны. Для Прокофьева приезд в СССР прошел внешне благополучно, но многие, кто под влиянием советской пропаганды возвращался из эмиграции, попадали под расстрел или в ссылку. В те же годы вернулась семья будущего композитора-авангардиста князя Андрея Волконского и сразу была отправлена из Москвы на поселение. Только незаметного для властей несовершеннолетнего подростка, плохо говорившего по-русски, чудом удалось оставить жить в столице. Уезжая в ссылку, родители снабдили Волконского томом старинной музыки, который потом сыграл неоценимую роль в становлении русского исполнительского искусства уже в 1960-е. А тогда, в 1930-е, вместе с Прокофьевым в Россию приехала его жена, певица Лина Любера (Прокофьева): они познакомились в 1919 году в Нью-Йорке. Лина была звездой, в 1910–1920-е годы не только пела серьезный оперный и камерный репертуар, но и выступала на сцене кабаре — на радость новому искусству и новой публике. В СССР она выступала мало, а в 1948 году была арестована и освободилась из ГУЛАГа только в 1956-м.

Новые люди и новые тиражи

С новыми зрителями, слушателями, читателями, часто не делающими различий между оригиналом и копией, первым встретился стиль модерн с его культом сложной красоты: он вызывал смех и ярость, как на премьере «Пеллеаса», но при этом удобно размещался в повседневности, пускал витиеватые корни и прорастал.

Жизнь накануне Первой мировой войны и серьезное искусство как будто входили в невыносимый диссонанс. И искусство покидало башню, чтобы мгновенно закрутить роман с китчем. Красота находила себя в дизайне: от сигаретных пачек до куплетов варьете. Увлечение китчем слышно в музыке Сати, Малера, Пуччини, у модернистов и дадаистов (а позже — у сюрреалистов и в эстетике новой вещественности). Но новая эпоха тиражирования, «техническая воспроизводимость» художественных произведений, о которой писал Вальтер Беньямин, сыграли с искусством странную шутку — оно оказалось одновременно близко (в виде рекламных постеров с девами-цветами Альфонса Мухи и танцовщицами Анри Тулуз-Лотрека и звуков развлекательной музыки от Корнгольда до Шостаковича) — и очень далеко (как живопись Кандинского или музыка Вышнеградского).

Альфонс Муха. Рекламный плакат Хорового общества моравских учителей. 1911.

Спор о словах, или Маленькая война

Массовые развлечения начинают успешно конкурировать с рафинированной музыкой как раз тогда, когда искусство становится Искусством: чрезмерным и тотальным. Такого разрыва не было никогда.

В XX веке войны романтиков сменяются бескомпромиссной сегрегацией, размежеванием музыки (авангардной, консервативной, позднеромантической, экспериментальной) на музыку для музыкантов и музыку для всех. Обе уверенно шли в будущее, но разными маршрутами. Точка расхождения между ними — слушатель и отношение к нему.

Курт Вайль в полемической газетной статье говорит: «Запишите — музыка больше не прерогатива немногих!»

Шёнберг в теоретическом трактате словно отвечает: «Если это искусство, то оно не для всех, а если для всех, то это не искусство».

Для Шёнберга музыка самодостаточна и не нуждается в общественном одобрении; для младшего поколения — Курта Вайля и Ханса Эйслера, следовавших за идеями Бертольда Брехта, — она важнейший политический инструмент.

В эпоху символизма, который говорил намеками и конструировал мир неуловимого переживания (для Андрея Белого — «образ-символ — это модель переживания», и оно разумеется, доступно не каждому), идеальный адресат — чуткий, внимательный слушатель, ненавидящий прозу жизни, владеющий связкой культурных ключей и готовый к тому, что даже ими открываются не все двери. Но обычный житель перенаселенного города индустриальной эпохи — просто работает и отдыхает. По вечерам он идет не на берега Ганга, а в синема и видит рядом с собой «все новые и новые толпы, которые с таким ускоренным темпом извергаются на поверхность истории, что не успевают пропитаться традиционной культурой…» — так описывает Ортега-и-Гассет покупателя бульварной литературы, салонных и ресторанных куплетов, легких аранжировок модных танцев. «Массовый человек» («избалованный ребенок или взбесившийся дикарь») — один из главных героев культуры перелома, когда рождаются новая индустрия развлечений и рынок искусства, ориентированного на массовый вкус.

В сущности, чтобы ощутить массу как психологическую реальность, не требуется людских скопищ. По одному-единственному человеку можно определить, масса это или нет. Масса — всякий и каждый, кто ни в добре, ни в зле не мерит себя особой мерой, а ощущает таким же, «как и все», и не только не удручен, но доволен собственной неотличимостью…

Воздушный шар, девы-цветы и кабаре, в том числе Вольтер

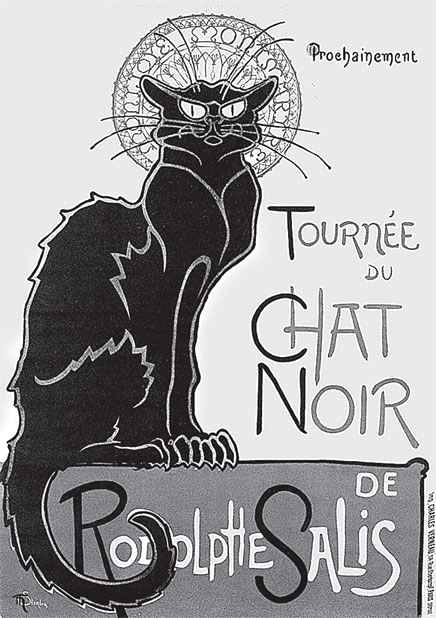

Связующее звено между элитарным и развлекательным искусством — это артистические кабаре. Они собирают у себя и обывателей, и интеллектуалов, здесь процветают политический и эстетический нонконформизм, замешанный на иронии, и нескрываемая развлекательность. Подобные заведения были популярны и раньше — кафешантаны в XIX веке были смесью театрализованного концерта, стриптиза и застолья, которая предполагала вполне фамильярное общение публики с артистами. Первое модернистское кабаре появилось в Париже — легендарное Le Chat Noir («Черный кот») открыл художник Родольф Сали, барон де ля Тур де Нетр, на Монмартре в 1881 году: это официальная дата рождения культуры кабаре, а дата смерти — всеевропейский политический кризис 1930-х. Подражая Сали, кабаре открывают и в других городах — пик увлечения падает на 1910–1920-е годы. Кабаре становятся территорией праздника: здесь нет разрыва между серыми буднями и полетами на воздушном шаре символистской фантазии, между искусством и реальностью. Нет буржуазной благонамеренности, но, в сущности, нет и эскапизма — многие кабаре, особенно немецкие в 1920-х, были рассадниками политического юмора.

Теофиль-Александр Стейнлен. Рекламный плакат кабаре Chat Noir («Черный кот») в Париже.

Культура кабаре приветствовала житейскую прозу и авангардные эксперименты с импровизацией: швейцарские дадаисты в 1910-х в «Кабаре Вольтер» играли шумовую музыку и читали абсурдистские тексты. Многие посетители были эмигрантами, и Ленин заходил сюда поиграть с шахматы с поэтом Тристаном Тцарой. Именно в клубе дадаистов впервые прозвучала «Антисимфония» Ефима Голышева, одно из первых додекафонных произведений в истории, — свой метод Голышев разрабатывал и использовал независимо от Шёнберга.

Дадаисты были самыми радикальными в свое время практиками синтеза искусств — Курт Швиттерс экспериментировал со звуковой заумной поэзией (один из самых известных его текстов носит музыкальное название «Прасоната»), а Рихард Хюльзенбек читал свои тексты под стук тамтама — умба-умба! Позже дадаизм перекинется в Берлин и обретет явно политический оттенок, а в Париже близко сойдется с сюрреализмом.

После Первой мировой кабаре — это еще и американский джаз, который стремительно европеизировался. И вместе с ним и невероятно популярной в Германии джазовой опереттой в Третьем рейхе кабаре будет объявлено вне закона. Уже в послевоенные годы в кабаре родится шансон (Жак Брель, Шарль Азнавур, Жюльетт Греко). И авангард снова окажется неподалеку — огромная часть жизни Бориса Виана, иконы послевоенной французской литературы, джазового трубача и автора песен, связана с этой культурой.

Мертвая петля

Высокое и прикладное, простое и сложное искусство в Европе 1910–1920-х годов будто развлекаются за одним столиком не только в кабаретном жанре, но и в культуре повседневности — это и оформительские работы Тулуз-Лотрека и Леона Бакста, дизайн шрифтов, бижутерия, открытки, почтовые марки и интерьеры югендстиля, в которые, кажется, могут легко вписаться многие музыкальные опусы, например Пять песен Берга для сопрано и оркестра на тексты почтовых открыток Петера Альтенберга — музыка по импрессионистским зарисовкам поэта, слывшего безумцем, прожившего жизнь в отеле и оклеившего все стены номера открытками и клочками бумаги с поэтическими фрагментами.

Культура кабаре и ее опереточный способ смешивать высокое и низкое захватывает рафинированные умы: авторитетные режиссеры от Немировича-Данченко и Таирова до Мейерхольда и Макса Рейнхардта по всей Европе ставят оперетты, а композиторы работают для эстрадно-цирковых представлений, как Шостакович, который в счет карточного долга директору варьете пишет 40 номеров музыкального ревю с участием Леонида Утесова и Клавдии Шульженко (из них потом составится балет «Условно убитый» про Осоавиахим и защиту населения от предполагаемых газовых атак враждебных государств, окруживших СССР со всех сторон), или как Шёнберг, который в должности капельмейстера в знаменитом берлинском кабаре «Убербреттль» играет на рояле и сочиняет песни.

Виктор Булла. Оборона пионеров. Фотография. 1937.

Мягкая посадка

Под артистическим воздушным шаром кабаретной эстетики расстилается земля: идет работа с примитивом, китчем, цирком и балаганом, разумеется не без модернистских гипербол и символистского демонстративного вдыхания жизни в глиняного голема, — таковы, например, шоу знаменитого кабареттиста и драматурга из Мюнхена Франка Ведекинда: на сюжет его дилогии «Ящик Пандоры» Альбан Берг напишет оперу «Лулу». Следы балаганной, опереточной антиэстетики в серьезной музыке слышны у Малера (вульгарность — цыганщина или венские вальсы — является на грани трагедии и фарса), у Рахманинова, который с удовольствием аккомпанировал цыганским романсам (и сочинил модернистскую виньетку о цыганах, оперу «Алеко»), в мюзик-холльном веселье Дебюсси (в «Ящике с игрушками» и прелюдиях), у Равеля в детской опере «Дитя и волшебство» и в цирковом балете «Парад» Эрика Сати, сочинявшего романсы для кафе-концертов.

Высокая поэзия и проза быта, сталкиваясь в музыке, иногда разбивают носы друг другу, если их встреча, как у Малера, превращается в гротеск. Но и сама житейская проза вольготно устраивается на территории высокого искусства: так, к почтовым открыткам Берга — Альтенберга добавляются другие непоэтические тексты, которые раньше считались непригодными для пения: в 1926 году в России и Германии состоялись две скандальные премьеры — в Москве были исполнены «Четыре газетных объявления» Александра Мосолова, а в Берлине — «Газетные вырезки» Ханса Эйслера.

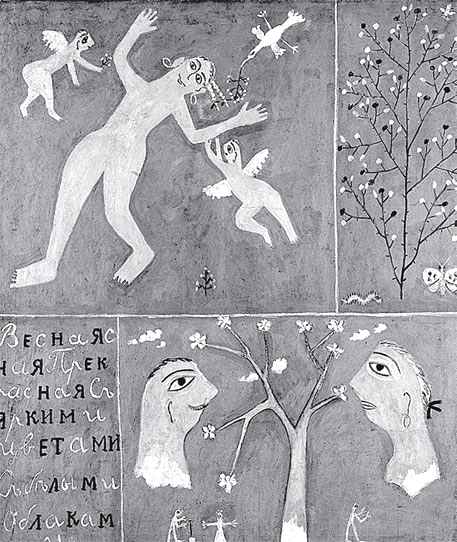

Михаил Ларионов. Времена года. Весна. 1912.

Курт Швиттерс. Мисс Бланш. 1923.

Легкие люди

Тем временем звуковые пространства заселяла легкая музыка. Она манила публику и композиторов обещанием новой жизни, уводила прочь от всемирного госпиталя экспрессионизма, от сказочных замков неоклассицизма и ангаров шумовиков: среди любимых песен еще Первой мировой войны была патриотическая «Keep the Home Fires Burnin’» («Пусть домашний очаг горит») британца Айвора Новелло, сочинителя оперетт. А в США расцветал ранний джаз и его прототипы — регтаймы Скотта Джоплина, диксиленд-оркестры. Истоки джаза — в полиритмии африканских барабанщиков, в интонациях негритянских духовных гимнов-спиричуэлс и особом состоянии, о котором говорит Фрэнсис Скотт Фицджеральд: «Слово „джаз“, которое теперь никто не считает неприличным, означало сперва секс, затем стиль танца и наконец музыку. Когда говорят о джазе, имеют в виду состояние нервной взвинченности, примерно такое, какое воцаряется в больших городах при приближении к ним линии фронта».

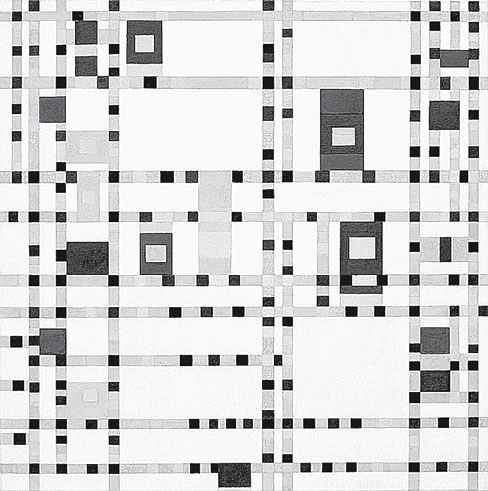

Пит Мондриан. Буги-вуги на Бродвее. 1942–1943.

В композиторской музыке джаз обозначал границу между серьезным и легким жанром. Джаз привлекал свободой, но использовался в основном как экзотическая краска, да и сами джазмены, особенно уже после Второй мировой войны, часто имплантировали академическую музыку в джаз через цитаты и аллюзии или обработки классических произведений, как Уильям Руссо и Лондонский джазовый оркестр, Гюнтер Шуллер, Жак Лусье.

У раннего Стравинского и Шостаковича джаз — это предмет броской пародии, у Хиндемита — узнаваемые приемы-микроцитаты (тут блюзовые ноты, тут характерный ритм), но академически дистиллированные, сдобренные новой гармонической техникой. У Равеля — наоборот, заимствования из джазовой гармонии, у Дебюсси — беглые, синкопированные наброски популярных жанров окружающего звукового мира (в фортепианных миниатюрах «Кукольный кекуок» и «Маленький негритенок»).

Для Гершвина спустя пару десятков лет джаз уже был фундаментальной основой музыкального языка — в полуджазовой-полуакадемической опере «Порги и Бесс» композитор предвосхитил то, что позже назовут «третьим течением».

А один из лидеров французской «Шестерки» Дариюс Мийо в американской эмиграции будет учителем джазовых и поп-композиторов младшего поколения Дэйва Брубека, Берта Бакарака и однажды скажет последнему: «Не бойся сочинять музыку, которую люди потом смогут спеть или насвистеть. Не смущайся мелодий».

Долгое время композиторам-афроамериканцам был закрыт доступ к профессиональному образованию и в большие концертные залы. Но в 1931 году Филармонический оркестр Рочестера, штат Нью-Йорк, под управлением Говарда Хэнсона исполнил Первую симфонию Уильяма Гранта Стилла под названием «Афроамериканская». Видный деятель Гарлемского ренессанса — культурного движения, которое пропагандировало афроамериканское искусство в первой половине XX века, Стилл соединил симфонические и блюзовые традиции, а в состав оркестра впервые добавил банджо. Каждая часть произведения предварялась эпиграфом из стихов Пола Лоуренса Данбара на диалекте. Самой популярной оказалась третья, с подзаголовком «Юмор», — когда в 1938-м симфония исполнялась в Канзас-Сити, ее пришлось по просьбам слушателей повторить несколько раз, прежде чем перейти к финалу. С тех пор «Юмор» исполняется и как отдельная концертная пьеса.

Будущее наступило

Когда в концертной музыке, в раннем звуковом кино и кабаре рождается антиэстетика, она — симптом, как «тошнота» в романе Гюисманса. Из-за нее герой, тот самый коллекционер разнообразных артефактов, в финале не может есть и переходит на искусственное питание, чтобы не умереть. В искусстве так же — привычная естественность заменяется на суррогаты, и Сати, один из самых чутких к духу времени композиторов начала XX века и создатель концепции «меблировочной музыки» — с примитивистски упрощенной фактурой, отсутствием контрастов, любых следов драматургии и развития, с бесконечными повторениями, называет свой фортепианный цикл «Засушенные эмбрионы». Для него и многих его коллег в музыке одни средства закончились, других еще нет. И сенсационная, вызывающе наглая простота начинает историю авангарда с призыва разрушить башню из слоновой кости, где сидит искусство для искусства. Но разрушает башню не искусство (какими бы могучими ни казались его жизнестроительные амбиции и какой бы уничтожающей ни была его ирония), а политика, и не так, как ему хотелось.

Еще до Первой мировой войны начинается тот скачок в авангард, который станет определяющим на многие последующие десятилетия: его готовит поколение отцов модернизма, а совершают дети, вернувшиеся с войны. Кто-то из старших, как Шёнберг, тоже перешагивает из модерна в авангард, а кто-то, как Метнер или Сибелиус, навсегда остается в модерне: вместе с ними он длится до самой Второй мировой войны.

Призрак бродит по Европе

Между войнами многие ориентируются на старые моды. Рихард Штраус после экспрессионистских новшеств «Саломеи» и «Электры» делает резкий разворот к более ясному тонально-гармоническому письму в по-венски утонченных гедонистических стилизациях оперы «Кавалер розы». А Рахманинов, наследник русской классической школы XIX века и один из самых популярных композиторов и пианистов XX века, честно признавался, что не понимает и не принимает модернистских поисков: «Я чувствую себя призраком, блуждающим по чуждому миру. Я не могу отказаться от старой манеры письма и не могу принять новую. Я предпринимал напряженные усилия, чтобы почувствовать современную музыкальную манеру, но она мне не подошла… Я не могу враз изгнать моих музыкальных богов и преклонить колени перед новыми».

Но для многих других 1920-е и начало 1930-х годов — это время, когда музыка как никогда свободно и со страстью играет новыми языками, проверяет на прочность изобретенные на ходу художественные миры и собственный политический потенциал. Острее других ветер новой свободы чувствуют музыканты в Германии и России, странах, переживших каждая собственную революцию. Это, например, Арсений Авраамов: он, как напоминает критик, «не слишком чтил Баха и возмущался принципом темперации, дай ему волю, он бы уничтожил все рояли. Был ли он настоящим революционным художником? Пожалуй, да: если кто и рвал вчистую с искусством прошлого, так это он, причем делал это не как индивидуалист, а солидарно с победившим классом».

С Авраамовым солидаризировался Рославец, скрывавший свое неблагонадежное классовое и эстетическое происхождение: «Товарищи, я не размагниченный интеллигент, человек несентиментальный; когда было нужно, я откладывал перо и защищал пролетарскую революцию с оружием в руках; той же рукой, которая писала симфонии, я подписывал смертные приговоры белогвардейцам и контрреволюционерам». Но в музыке Рославец откровенно держался модерных норм: «Даже виртуозно сочиненная „Комсомолия“, фреска для оркестра и бессловесного хора, — не более чем апгрейд скрябинского „Прометея“», — подчеркивает современный критик и замечает, что опера Владимира Дешевова «Лед и сталь» (1930) или фрагмент «Завод» (1928) из неосуществленного балета Александра Мосолова «написаны невозможным в дореволюционные годы языком: авторы не только прониклись лязгом и скрежетом заводских цехов, но и смогли воплотить новую эстетику в оркестре. Такие вещи стоило бы засчитать как истинно революционную музыку — смущает лишь то, что такие же партитуры чуть раньше были созданы в тех странах, куда не ступил победный сапог рабочего класса… В таком случае, вероятно, советские композиторы воплотили в искусство не столько пролетарский заказ, сколько общемировую моду?» Мода и вправду оказалась всеобщей. Но раннесоветский конструктивизм, культивировавший современность и практичность, особенно яростно противопоставлял себя буржуазному эстетству и гордился разрывом с ним.

Александр Дейнека. Текстильщицы. 1927.

Как бы то ни было, советская музыка 1920-х разделила композиторов на две противоборствующие группы и две профессиональные ассоциации — РАПМ (Российская ассоциация пролетарских музыкантов) и АСМ (Ассоциация современной музыки, фактически разгромленная рапмовцами в начале 1930-х, что, однако, не спасло от скорого разгрома их самих). По мысли рапмовцев, основой настоящего и будущего революционного искусства должна была стать массовая песня. АСМ возражала и настаивала, что инструментом преображения революционного человечества (того самого «массового человека» Ортеги-и-Гассета, только теперь вместе с бульварной газетой и сигаретной пачкой у него в руках была винтовка и это уже был другой человек) и всей новой реальности будет музыкальный авангард.

Идея всенародного, массового искусства разрабатывалась авангардистами, но плодами их революции культура воспользовалась уже в реакционные времена, когда искусство действительно двинулось в массы, пошло в народ. Само собой и под присмотром новых властей оно стало наверстывать и консервировать многие старые идеалы и модели романтизма, так поспешно и легко преданные модернизмом и авангардом. Новым продолжением полузабытой романтической эпохи стали флагманские для новой музыкальной индустрии программы продвижения искусства в массы, такие как американская система «каждому городу — по большому симфоническому оркестру» и сталинская схема «каждому городу — по оперному театру» (включая национальные республики, где европейского искусства до тех пор не создавали и не слышали). Так сперва отвергнутый за мещанство романтизм превратился в новую массовую ценность.

В 1920-е музыка мыслится как искусство прямого действия, как политическая или социальная акция. Массовые жанры подразумевают политику, основанную на идее «все отменить», и эстетику, основанную на идее «все сохранить». «Социальная» музыка напоминает здоровую диету против модернистского чревоугодия: она должна быть утилитарна, соответствовать новому послевоенному миру, его темпам и ритмам, его моде — из золотого кубка теперь пьют полезные напитки.

Идея превосходства коллективного над индивидуальным торжествует, например, в знаковой для советской музыки рубежа 1920–1930-х оратории «Путь Октября» — музыкальном действии в тридцати звеньях для хора и солистов с участием фортепиано (органа), гармоники и ансамбля ударных, созданном участниками творческого объединения «Проколл» (Производственный коллектив студентов-композиторов Московской консерватории). Правда, в музыкальном отношении оратория напоминала скорее песенное попурри, нежели цельное сочинение.

Одним из самых по-настоящему революционных феноменов нового искусства стал Персимфанс — Первый симфонический ансамбль и первый (но не последний) в постромантической истории симфонический оркестр без дирижера (диктатора и царя). Он был организован по инициативе скрипача Большого театра Льва Цейтлина в духе изящно понятого демократического коллективизма и стал одним из самых активно действующих коллективов на академической сцене, с широким репертуаром — от Моцарта до Вагнера и новых композиторов. Персимфанс просуществовал до 1930-х годов. В XXI веке идея была реанимирована московскими музыкантами Петром Айду и Григорием Кротенко (в сериях нетрафаретных программ нового Персимфанса регулярно участвуют лучшие российские камерные музыканты, солисты и концертмейстеры респектабельных «дирижерских» оркестров) и даже экспортирована — собственные Персимфансы появились в разных странах, включая Германию.

Веймарская вещественность

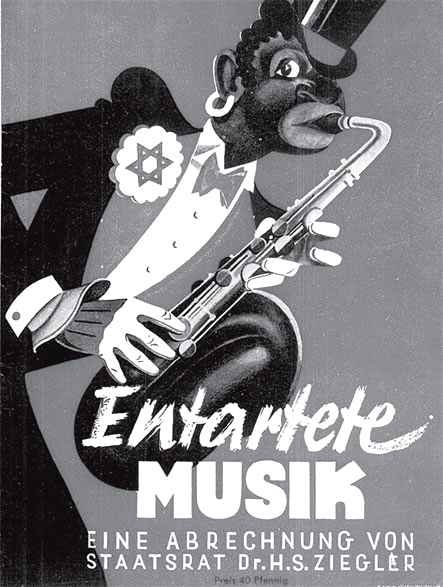

Немецкая культура Веймарской республики (1920-е — начало 1930-х годов) выросла из катастрофы Первой мировой войны и улетела в бездну Второй. Свою пластинку еще доигрывает экспрессионизм, и начинается короткая эпоха Neue Sachlichkeit, новой вещественности, — не течения, не школы, скорее антиромантической и антиэкспрессионистской тенденции: против избыточной эмоциональности за прозаическую точность и практичную краткость. Композиторы «Ноябрьской группы» Ханс Эйслер и Штефан Вольпе пишут сложные сочинения в новых техниках и массовые песни, в том числе на тексты Ленина и Маяковского. Сама же «Ноябрьская группа» (названная в честь революции 1918 года, когда власть получили демократы) представляла собой Ноев ковчег молодой культуры, объединивший более ста человек. Среди них были художники Отто Дикс и Вальтер Гропиус, создатель стиля баухаус — архитектурного «лица» новой вещественности; драматург Бертольд Брехт и композитор Курт Вайль: все те, чьи работы в 30-е будут объявлены «дегенеративным искусством» (Entartete Musik, «Дегенеративная музыка», — так называлась проводившаяся в 1938 году выставка, больше похожая на показательную порку).

Зонги Курта Вайля (от немецкого англицизма der Song, обозначавшего на американский манер эстрадную песню), написанные для спектаклей Бертольда Брехта, становились мировыми хитами, хотя цель их была дидактической — остановить развитие событий пьесы, дать зрителю задуматься, пока звучит сатирический песенный текст. А когда Вайль эмигрирует в США, их стиль повлияет и на бродвейские мюзиклы. Некоторые из зонгов стали «вечнозелеными» джазовыми темами, а знаменитую «Alabama Song» из «Возвышения и падения города Махагони» перепела в 1967 году группа The Doors на дебютном альбоме.

Искусство Веймарской республики засматривается на Америку: на современность и функциональность ее уклада, спортивный образ жизни. Так же как у русских конструктивистов, культ спорта преображает эстетический эталон, и уже в 1938 году в знаменитом фильме «Олимпия» Лени Рифеншталь он превратится в тотальную национал-социалистскую апологию тела, идеально отлаженного и поставленного на службу системе. Примечательно, что музыку к «Олимпии» писали Вальтер Гроностай и Герберт Виндт — ученики Шёнберга и еще одного композитора-модерниста Франца Шрекера: автор оперы «Дальний звон» в 1920-х по популярности конкурировал с Рихардом Штраусом.

Многие композиторы балансируют между новой вещественностью и экспрессионизмом, например Пауль Хиндемит, в молодости сторонник Gebrauchsmusik — прикладной, буквально «полезной» музыки. Новая вещественность стала попыткой адаптировать эстетику к современному демократичному укладу. Но настоящая всеобщая адаптация к новым экономическим и социальным условиям казалась утопией не только для консервативной части общества с его патриархальными нравами, но и для революционных левых художественных сил, которые не преминули критически отозваться о дивном новом мире. Так, «Возвышение и падение города Махагони» Брехта и Вайля написано о крушении вымечтанной Америки — ею немного была и сама Веймарская республика, где в вавилонском столпотворении тенденций и эстетик тон одновременно задавали экспрессионистское кино, театр агитпропа и кабаре, соседствовали сатирическая журналистика Карла Крауса и проза Гессе с ее буддийскими мотивами.

Кадр из фильма Лени Рифеншталь «Олимпия». 1936.

Не время оперы

Между двумя войнами немецкие композиторы создают особую разновидность оперы: Zeitopern, дословно — «оперы своего времени». Одна из них, «Джонни наигрывает» Эрнста Кшенека, рассказывает историю чернокожего джазового музыканта, отбившего девушку у мечтательного композитора-романтика, — откровенная метафора новой музыки, приходящей на смену старой. А Вайль включает в оперу «Царь фотографируется» эпизод, в котором звучит танго, но не в оркестре, а под фонограмму. На сцену выносили граммофон с крутящейся пластинкой — не прошло и пары месяцев, как фирма Universal Edition догадалась выпустить танго Вайля отдельным изданием и запись поступила в музыкальные магазины.

Владимир Дмитриев. Эскиз декорации к опере Эрнста Кшенека «Джонни наигрывает». 1928.

Театральные сочинения Вайля в сотрудничестве с Брехтом — «Трехгрошовая опера» (1928) или «Махагони» (1929), не чуждые джазу и кабаре, вошли в число последних настоящих международных оперных блокбастеров.

Тем временем, теснимая с одной стороны популярной музыкой, с другой — кинематографом, предлагавшим ничуть не менее яркие образцы синтеза искусств, опера приобретала тот флер эстетической элитарности, который сопутствовал ей до конца XX века.

Музыкальная общественность, впрочем, отнеслась к этому сдвигу философски. Некоторые композиторы и вовсе приветствовали такое развитие событий — например, принципиальный элитист Шёнберг. В свое время он симпатизировал Вайлю и даже рекомендовал Прусской академии искусств принять композитора в свои ряды — но тогда Вайль работал в остро модернистской манере. После того как автор «Трехгрошовой оперы» сознательно демократизировал свою музыку и развернулся лицом к широкой публике, Шёнберг стал отзываться о его сочинениях как об Unterhaltungsmusik — развлекательной музыке, и в его устах это было предельно презрительной характеристикой.

Однако для пришедшего к власти в 1933 году гитлеровского правительства все различия оказались абсолютно несущественными — еврейское происхождение авторов, причастность к авангарду, джазу, экспрессионизму стали поводом причислить их скопом к «дегенеративному искусству», и Хиндемит, Вольпе, Эйслер, Шёнберг и многие другие композиторы оказались в одном списке.

Двумя годами раньше, в 1936-м, в Советском Союзе в анонимной статье в газете «Правда» о постановке оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» музыкальный модернизм был объявлен «сумбуром вместо музыки». Заявление ставило под угрозу выживание не музыки, а ее авторов, и последствия — эстетические и человеческие — были ужасны. «Музыка крякает, ухает, пыхтит, задыхается, чтобы как можно натуральнее изобразить любовные сцены. И „любовь“ размазана во всей опере в самой вульгарной форме. Купеческая двуспальная кровать занимает центральное место в оформлении. На ней разрешаются все „проблемы“».

Обложка каталога «дегенеративной» музыки, составленного Гансом Северусом Циглером. Германия, 1938.

В борьбе с ментальной раскрепощенностью тоталитарные режимы жестко атаковали и сексуальную, но иногда они ее терпели: «Carmina Burana» Карла Орфа и его следующая сценическая кантата «Песни Катулла», опубликованная во время войны, отличались нескрываемым эротизмом — нацистской пропаганде пришлось попотеть, чтобы придумать для невероятно популярного сочинения «правильную», сглаживающую острые углы трактовку.

Индивидуализм vs система

Давлению систем с их страстью к обобщениям противостоит весь музыкальный XX век, который выглядит как панорама композиторских индивидуальностей: от меняющего маски Стравинского с его уникальной методикой последовательной апроприации разных музыкальных стилей, каждый из которых как будто расщепляется на атомы, а потом собирается заново по новой схеме, до от эксцентрика-одиночки Чарльза Айвза.

Жизнь Айвза кажется воплощением пресловутой американской мечты: 1 января 1907 года он взял кредит и вложил его в качестве начального капитала в свою страховую компанию — спустя одиннадцать лет фирма Ives & Myrick превратилась в крупнейшее страховое агентство в Нью-Йорке, а ежегодный доход основателя вырос с 2500 долларов до 35 тысяч. Айвз не был связан с академической музыкальной индустрией, а придя как-то раз в филармонию, где дирижировал Малер, он сделал вывод, практически немыслимый для композитора того времени:

«Поскольку время, в которое я могу работать, строго ограничено, я должен удерживать в своем сознании то, что еще не оформилось, или то, что лишь частично легло на бумагу. Это поглощает почти все мое время, и слушание музыки, особенно тех программ, где звучат неизвестные мне сочинения, отвлекает меня… Слушание музыки вносит смятение в мою собственную работу… Поэтому я решил, что смогу работать с большей отдачей, если не буду слушать много музыки, особенно незнакомой». Преуспевающий бизнесмен Айвз стал композитором «выходного дня», а его музыка — предельно индивидуальным сплавом всего со всем: от песен американских переселенцев до гармонических решений, авангардных даже по меркам современной ему европейской музыкальной культуры.

Безответная музыка

По апокрифическим сведениям, в юности Айвз стал свидетелем одновременного марша двух разных духовых оркестров по главной улице городка Данбери в преддверии бейсбольного матча. Один брасс-бэнд поддерживал домашнюю команду, другой — гостевую, они двигались навстречу, играя разную музыку и стремясь «перекричать» друг друга. В «Вопросе, оставшемся без ответа» композитор соединяет три несовместимых гармонических плана: струнные в рамках тональности (символ молчания Вселенной), реплики трубы — те самые вопросы, остающиеся без ответа, — и наконец, атональные пассажи флейт (солирующие инструменты могут быть заменены другими), означающие тщетные попытки искусства найти ответы.Но и это еще не все — Айвз отменяет не только традиционную тональность, но и традиционный строй: для его Трех четвертитоновых этюдов нужны инструменты, способные воспроизвести интервалы менее полутона. Полет фантазии композитора восхищал современников, включая извечных антагонистов — Шёнберга и Стравинского. Первый назвал американского композитора «великим человеком», а второй в конце 1950-х отозвался о его музыке так: «Политональность; атональность; кластеры, микроинтервалы, случайность; статистический метод; техника перемещений; ритмическая пространственность, которая опережает авангард даже сейчас; звучащая порознь, грубо-шуточная, импровизационная музыка — все это открытия Айвза, полвека назад запатентованные молчанием тогдашнего музыкального мира. Собственно говоря, Айвз принялся закусывать нынешним пирогом до того, как кто-нибудь еще успел сесть к тому же столу».

Композиторский индивидуализм в Европе 1930-х годов встретился с политическими режимами подавления и контроля. Хотя советская власть, фашистская диктатура в Италии и национал-социализм в Германии имели принципиально разные корни и механизмы, сходство культурной политики СССР и его будущих противников во Второй мировой войне определенно и очевидно. Бенито Муссолини, например, так формулировал культурную программу: «Предписываю отныне не потворствовать и холодно принимать такие музыкальные инициативы, как оперы, вокальные концерты или музыкальные суаре. Исключение надлежит делать для симфонических оркестров, поскольку их выступления транслируют идею коллективной групповой дисциплины».

Федор Шурпин. Утро нашей родины. 1946–1948.

Такую дисциплину, не групповую, а личную — как идеологическую, так и техническую, демонстрировала легендарная «Здравица» Прокофьева на слова анонимных «народных» поэтов, образец прокофьевского музыкального стиля: «Я пою, качая сына на своих руках: / „Ты расти, как колосочек в синих васильках. / Сталин будет первым словом на твоих губах. / Ты поймешь, откуда льется этот яркий свет. / Ты в тетрадке нарисуешь сталинский портрет“».

Большие войны, или Нет спорам о словах

Революции не сделали композиторскую музыку более революционной по средствам и приемам, но ангажировали ее и изменили ее функцию. Так же и войны не уничтожили все, что делалось до них и продолжало существовать рядом, — но выдвинули другие поколения. Они больше не руководствовались ценностями, приведшими к войне, а сами ценности (в том числе эстетические) представлялись преимущественно немецкими.

В России и Германии — крупнейших фигурантах обеих войн (Германия к тому же имела статус мирового лидера в музыке) — влияние войн было особенно заметно. Искусство стремительно политизировалось и шло навстречу массам не всегда добровольно, так же как люди шли на войну или переживали ее в тылу.

Многие европейские композиторы воевали: среди них американский эксперименталист и коммунист Конлон Нанкарроу в Гражданскую войну в Испании, Карл Орф (контужен в Первую мировую при артобстреле), Мосолов (в 1918-м ушел на фронт добровольцем, вскоре демобилизован из-за контузии), Равель (в Первую мировую долго добивался зачисления в войска, служил в автодивизии), призванные совсем юными 22-летний Хиндемит (на войне погиб его отец) и 18-летний Эйслер (позже сочинил ораторию «Против войны», зонг «Эпитафия на могиле погибшего во Фландрии» на текст Брехта), Николай Мясковский (два года на передовой). Многие работали в тылу, как офицер резерва Шёнберг, в конце войны руководивший военным оркестром.

Многие не пережили войны. В битве при Сомме, одном из решающих сражений Первой мировой, погиб застреленный снайпером англичанин Джордж Баттеруорт, автор оркестровой идиллии «Берега, поросшие зеленой ивой». Антон Веберн в время оккупации Австрии был убит по ошибке американским офицером в сентябре 1945 года, уже после окончания Второй мировой. Альберик Маньяр, ученик Массне и Венсана д’Энди, преподаватель парижской Schola Cantorum, не пожелавший впустить к себе немецких солдат, в самом начале Первой мировой забаррикадировался в усадьбе и застрелил солдата из окна, — его сожгли в собственном доме, в огне погибло и множество его сочинений. Погибли Руди Штефан (он только успел стать яркой вспышкой музыки модерна, но был убит русским снайпером в 1915 году в Галиции и не увидел премьеру своей оперы «Первые люди»), Эрнест Фаррар (автор «Английских пасторальных впечатлений» для оркестра успел прослужить в армии два дня), Энрике Гранадос (первое лицо новой испанской музыки, погиб в марте 1916 года во время немецкой торпедной атаки на пассажирский корабль в Ла-Манше), шотландский композитор Сесил Коулз (погиб на Западном фронте). Во время Второй мировой хороший знакомый и коллега Карла Орфа, музыковед, фольклорист и основатель немецкой группы Сопротивления «Белая роза» Курт Хубер, был казнен нацистами. Композиторы так называемой «терезиенской четверки» — Эрвин Шульхофф, Пауль Хаас, Гидеон Кляйн и его учитель (и ученик Шёнберга) Виктор Ульман — писали музыку (сегодня она много исполняется) в концлагере Терезиенштадт, потемкинской деревне нацистского режима для прессы, где имелся даже свой театр и оркестр, — и позже были казнены.

Были и другие небоевые жертвы войны: немецкий органист и композитор Хуго Дислер покончил с собой, едва получив повестку на фронт в 1942-м. Его коллега Бернд Алоиз Циммерман, недолго служивший в вермахте на штабной работе, в 1970 году совершил самоубийство.

Антивоенные стили, песни, судьбы

С первых дней первых войн XX века музыка вслушивались в звуковой фон эпохи.

Писатель Роберт Грейвс, служивший во время Первой мировой в полку английских королевских фузилеров, так описывал актуальный звуковой фон эпохи: «В нескольких километрах — мощная французская бомбардировка: непрестанный рев артиллерии, цветные вспышки, вокруг Нотр-Дам-де-Лоретт ежеминутно разрываются снаряды. Уснуть невозможно — грохот не стихает всю ночь. Кажется, что сотрясается сам воздух… Я лежал в кровати, пот лился градом. Утром мне рассказали, что была гроза, но, как говорит Уокер, непонятно, где кончался разгром и начинался гром».

Другой свидетель, Сесил Барбер из журнала Musical Times, воспользовался для описания происходящего музыкальными терминами: «Меланхоличные пассажи крупных снарядов, свист и грохот малых и постоянные очереди снайперского огня, molto staccato [очень отрывисто], в невероятном контрапункте…»

В разных сочинениях военных лет, как в «Марсе, вестнике войны» из знаменитой сюиты «Планеты» Густава Холста с его безжалостным барабанным боем и жесткими созвучиями, публика склонна была слышать эффект звуковой имитации — но композиторы тогда все же предпочитали откликаться на мирный, а не военный облик новой акустической реальности, на паровозные гудки и автомобильные клаксоны. Музыка войны редко впрямую рисовала войну, а когда решалась (в эпизодах сражений или нашествий), чаще выбирала не звукоподражательные, а метафорические средства.

Музыка сторонилась немыслимых подражаний и упрямо говорила о войне языком искусства — прошлого и нового, как в «Истории солдата» Стравинского с ее фаустианскими мотивами, где герой в финале попадает в ад, а черт отправляется восвояси под звуки победного марша, — по словам композитора, это его единственное сочинение, написанное как непосредственная реакция на актуальные события. Музыка если подражала, то чему угодно, только не снайперскому огню.

Наталья Гончарова. Ангел над мертвым полем. 1914.

Легендарный Квартет на конец времени Оливье Мессиана с его трепетной, потусторонней мимолетностью, хрупкостью, яростью, безболезненным постромантическим расставанием с тональностью и птичьим пением, встроенным в мелодические контуры инструментальных партий (Мессиан каталогизировал, нотировал голоса птиц и использовал этот материал в музыке), был написан и впервые исполнен в 1941 году в Силезии в концентрационном лагере для военнопленных. Отправной точкой для Мессиана, попавшего в лагерь после поражения французских войск под Верденом, послужили слова из Апокалипсиса: «И увидел я Ангела, полного сил, спускающегося с неба и одетого в облако с радугой на голове. И лицо его было как солнце, а ноги его были как огненные колонны. Он поставил правую ногу на море и левую на землю, поднял руку, и обратился к тому, кто живет во веки веков, и сказал: не будет больше Времени, но при звуках трубы седьмого Ангела тайна Божия свершится» (гл. 10: 5, 6). Изысканная и очень красивая музыка квартета буквально и дословно выписывает то, что обозначено в названии частей, от «Литургии кристалла» и «Бездны птиц» до «Хвалы бессмертию Иисуса» и «Хаоса радуг для Ангела, возвещающего конец Времени».

Много музыки накануне и после войн было написано в честь воющих государств и в память о жертвах и победах. Еще на рубеже веков военные марши, прежде звучавшие исключительно на плацу, начали победоносное наступление на концертные залы. Среди них «Торжественные и церемониальные марши» Эдуарда Элгара (1901–1907, первый из них стал неофициальным гимном Великобритании). Позже «Дух Англии» того же Элгара был посвящен кровопролитным сражениям во Фландрии, а «Героическая колыбельная» Дебюсси — бельгийским и французским солдатам, погибшим в боях во время оккупации Бельгии Германией. «Рождество детей, не имеющих больше крова» Дебюсси посвящено жертвам бессмысленности войны, а патриотическая «Отечественная увертюра» Макса Регера — с гимном страны, вплетенным в мелодический рисунок, — адресована немецкой армии. Уже после войны Регер написал Реквием на стихи Фридриха Геббеля — посвящение павшим.

Замыслил я побег, или Языковые игры для Витгенштейна

В фортепианной сюите Равеля «Гробница Куперена» (она написана после непосредственного столкновения с войной и посвящена погибшим друзьям) за образец взята барочная сюита. В ней оживают воспоминания об искусстве французских клавесинистов, звучат единственная у Равеля фуга, старинные танцы и виртуозная токката в финале. Заглавие, жанровая модель и многие детали отсылают к музыке XVII–XVIII веков; Равеля даже обвинили в излишней бодрости музыки, не подобающей печальному поводу, на что он ответил: «Погибшим и без меня достаточно грустно в их беспредельной тишине».Еще одно знаменитое сочинение Равеля, прямо спровоцированное Первой мировой войной, — Второй фортепианный концерт, известный как Концерт для левой руки. Он был написан для пианиста Пауля Витгенштейна (брата философа Людвига Витгенштейна и ученика польского пианиста Теодора Лешетицкого, чья фортепианная и педагогическая слава была вровень со славой Листа). В сражении близ польского селения Замостье артиллерийский снаряд попал пианисту в локоть. Правую руку ампутировали, но Витгенштейн не бросил исполнительскую карьеру.Кроме Равеля, для Витгенштейна писали, например, Бенджамин Бриттен и другие, правда, Четвертый концерт Прокофьева ему не понравился. Витгенштейн его так ни разу и не сыграл. Премьера «леворучного» концерта Прокофьева состоялась уже в 1956 году в исполнении Зигфрида Раппа, немецкого пианиста, также потерявшего правую руку, но уже на следующей войне — Второй мировой.

10 ноября 1918 года, в день капитуляции Германии в Первой мировой, Стравинский закончил «Регтайм для одиннадцати инструментов» — сочинение, стилизованное под популярный американский (а значит, антигерманский) музыкальный жанр и снабженное триумфальной подписью на полях: «День избавления; хваленые немцы сдались!» Композитор, раньше волновавший аудиторию «Русских сезонов» шокирующими модернистскими балетами с их интенсифицированными музыкальными переживаниями, между войнами превратится в дуайена строгого неоклассицизма. В «Хронике моей жизни» он напишет яркий антиромантический манифест:

Музыка по своей сущности не способна что бы то ни было выражать — чувство, положение, психологическое состояние, явление природы и т. д. Выразительность никогда не была свойством, присущим музыке: смысл существования музыки отнюдь не в том, что она выразительна… Феномен музыки дан нам единственно для того, чтобы внести порядок во все существующее, включая сюда прежде всего отношения между человеком и временем… Чтобы феномен этот мог реализоваться, он требует как непременное и единственное условие — определенного построения… Гете хорошо это понимал, он говорил, что архитектура — это окаменевшая музыка.

Клеменс Брентано, немецкий поэт и один из самых известных гейдельбергских романтиков, в стихотворении «К Шинкелю» (1816) писал: «Ведь подумай — он [Йозеф Гёррес] был первым, кто помыслил и сказал: „Архитектура — это застывшая музыка, задающая меру пропорции, над чем глупо потешались филистеры“». Отсылка к несуществующему афоризму Гёрреса была типичной романтической мистификацией, зато он появляется в памфлете «Божественная комедия» Алоиза Шрайбера, еще одного писателя-романтика. В нем цитируются, пародируются и подменяются метафизические рассуждения якобы Гёрреса: «Парфюмерия — словесное искусство и обращается к носу, это музыка аромата», «Обед есть картина в жидкой среде», «Архитектура — застывшая музыка». Из насмешки афоризм превратился в крылатую фразу. Гете, который часто в старости путал собственные и чужие изречения, записанные порой на одних и тех же листках бумаги, однажды произнес эту фразу в «Разговорах с Эккерманом» и сделал ее знаменитой. Первым же сопоставил архитектуру и музыку, скорее всего, Шеллинг в лекциях еще в 1800-х, которые были изданы только полвека спустя.

Власть двенадцати, или Распад атома

Тектонические социальные сдвиги и поиски нового отношения к музыке с ее новыми функциями и стилями к середине XX века вылились в универсальную систему, которая компенсировала расставание с привычной тональностью.

«У Америки есть атомная бомба — у нас, у австрийцев, есть двенадцатитоновая музыка», — говорит в 1946 году Йозеф Матиас Хауэр, еще в 1920-х создавший собственную версию додекафонии. В 1933-м в лекции «Путь к новой музыке» Веберн заявляет: «Мажор и минор уже четверть века не существуют. Только знают об этом сегодня очень немногие».

Действительно, фундамент европейской музыки — мажор и минор — треснул еще в XIX веке. В XX веке сама идея тональности меняет облик — ее звукоряд уже необязательно должен быть семиступенным, он может включать все 12 тонов хроматического звукоряда или даже больше. В расширенной тональности рубежа веков, когда слух еще приучен к устоявшейся тональной логике, к тому, что звуки тяготеют друг к другу определенным образом, почва под ногами ощутимо колеблется. Но к началу 1920-х годов в изобретенной Шёнбергом и его современниками додекафонной технике земля разверзается, тяготения звуков исчезают. Те, кто пережил гибель целых городов, химические атаки и разрывные снаряды, знал, что мир больше не устойчив даже в физическом, материальном смысле. Он перестал быть таким и в акустическом отношении.

Додекафония и выросшая из нее серийная техника на глазах вырастала в универсальный метод и распространялась учениками Шёнберга Веберном и Бергом. Первый из них был создателем прозрачных, вспыхивающих ледяными звуковыми точками симметрично кристаллических конструкций неземной плотности. Некоторые состоят всего из нескольких тактов: редко какая музыкальная форма у Веберна додекафонного периода разворачивается в течение более чем трех минут. А самая ранняя аудиозапись «всего Веберна» — тридцать один опус и сочинения без опуса — помещалась на четыре долгоиграющие пластинки. Второй ученик, Берг, был одержим двумя демонами — математической, арматурной логики и ностальгии по романтическому поиску пределов жизни и искусства. Битва демонов разыгрывается в главных его сочинениях — Лирической сюите, операх «Воццек» и «Лулу» и Скрипичном концерте. В них сталкиваются тональные и атональные фрагменты, и мучительно экспрессивные сольные партии накладываются на строгие барочные и классические формы, сжатые до неразличимой, но в точности выполненной наносхемы.

Антон Веберн. Пять пьес для струнного квартета. Фрагмент оригинальной авторской нотации.

Многие поначалу относились к новациям Шёнберга с неприязнью, но позже приходили к додекафонии, как Кшенек или поздний Стравинский в 1950–1960-х.

Идеи Шёнберга оказались огромным подспорьем: в эпоху серийной музыки был сформулирован принципиально новый принцип сочинения, причем допускающий множество сценариев реализации. Идею серии можно было распространить не только на звуковысотность, но и на другие музыкальные параметры — в 1950-м году в Четырех ритмических этюдах Мессиан, например, экспериментировал с серийной организацией ритма. А дальше были тембр, время, штрихи, артикуляция и другие параметры, которые раньше невозможно было помыслить так, чтобы посчитать, и вся Вселенная в послевоенной музыке стала казаться серийно организованной.

Квант немилосердия

Веберн — Бергу: «Я должен пойти на фронт! Я должен! Я больше не вынесу этого бездействия». Берг был чиновником министерства обороны в Вене, а Веберн обучал рекрутов. «Воццек» Берга — это «объяснение в ненависти к казарме» и просто в ненависти к социальному насилию. Объяснение на языке музыки модернизма в манере романтизма — пронзительное, точное и интимное.

«Воццек» Альбана Берга — одна из последних опер мирового оперного канона — редкий случай экспрессионизма в современном театральном репертуаре на правах не раритета, но хрестоматийного шедевра. Либретто «Воццека» основано на пьесе немецкого поэта и драматурга XIX века Георга Бюхнера по мотивам реального случая из судебно-психиатрической практики: главный герой — типичный «маленький человек», об которого окружающие только что не вытирают ноги, — сходит с ума и в конечном счете убивает возлюбленную. Ни Бюхнер, ни Берг не говорят впрямую, произошла ли катастрофа в результате обычных издевательств над обычным человеком, когда насилие и подавление — норма жизни общества (позже об этом скажет Ханна Арендт), но слушатель эту катастрофу буквально слышит.

Психологически «Воццек» — наследник ранних экспрессионистских опер. Прозаический текст Бюхнера положен на музыку почти дословно, события (всего как будто несколько часов обыденных человеческих мучений) с документальной точностью переданы во всех эмоциональных подробностях, а вокальные партии расчерчены в полуразговорной манере, напоминающей шёнберговский Sprechgesang.

Но модернистская экспрессия и сжатый до экстремального минимума времени романтический конфликт мира и человека в «Воццеке» накладываются на строгий, на слух неявный необарочный план музыкальной формы: первый акт оперы написан в форме старинной сюиты танцев, второй — симфония в пяти частях, третий — так называемые инвенции, в порядке появления: на одну тему, одну ноту, один ритм, один аккорд и на «непрерывное движение восьмыми» (на одну длительность).

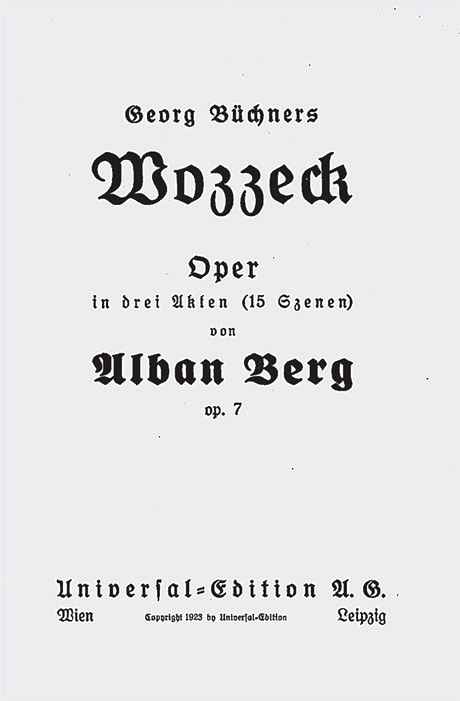

Первое издание оперы Альбана Берга «Воццек». 1923.

Сам Берг отдавал себе отчет в том, что оперная публика останется глуха к его формальным ухищрениям:

Ни один из слушателей, как бы хорошо он ни был осведомлен о музыкальной форме этой оперы, о точности и логичности ее построения, ни один, с момента поднятия занавеса и до окончательного его закрытия, не обращает никакого внимания на различные фуги, инвенции, сюиты, сонатные формы, вариации и пассакалии, о которых так много написано. Никто не замечает ничего, кроме большого социального значения оперы, далеко превосходящего личную судьбу Воццека. Это, я считаю, и есть мое достижение.

С другой стороны, «Воццек» нас учит: даже если не замечать ничего, кроме социального значения оперы, ее музыкальная форма остается эстетически и социально неопровержимым доказательством ценности искусства. Возможно, только оно способно или не способно противопоставить что-то человеческое насилию и бесчеловечности во времена, когда фатальное разделение языков на язык пушек и язык муз уже не кажется самым принципиальным конфликтом человечества. Есть вещи поважнее. И сам конфликт — просто неотвратимо срабатывающий детонатор, пульсирующий фон и неотделимый от музыки контрапункт.

Фигуры умолчания

Войны диктовали свои правила игры — когда говорят пушки, невозможны масштабные, дорогостоящие проекты. Это коснулось многих оперных сочинений 1910-х годов, которые вышли или вернулись на сцену только в 1920-е, после войны. В это время пишется больше камерной музыки. У многих композиторов начинается полоса молчания, а репертуар оркестров и театров перекраивается на глазах. Агрессия по отношению к немецкому эстетическому канону накапливается и суммируется с политической и национальной, иногда перерастая в репрессии: немецкий дирижер и руководитель Бостонского филармонического оркестра Карл Мук в самом конце Первой мировой войны получил тюремный срок и был интернирован — якобы за отказ исполнять государственный гимн США.

Оркестры стран-союзников во время Первой мировой демонстративно снимали сочинения немецких композиторов с репертуара, причем не только современников (как Рихарда Штрауса), но и композиторов прошлого, включая Бетховена. Та же судьба после Холокоста ждала сочинения Вагнера в Израиле.

Из-за войны многие австро-немецкие композиторы переезжали в США, их деятельность влияла на все сферы музыкальной жизни: от образования до голливудского кинопроизводства и репертуара оркестров. Другие военные следствия — это возрождение камерной музыки и, наоборот, новый интерес к большим формам: к оратории и кантате, к философской, трагической, концептуальной «большой симфонии» (между войнами, и особенно во время Второй мировой, как у Онеггера и Шостаковича) и в целом к музыке как инструменту политической рефлексии — в полудокументальной мини-кантате Шёнберга «Уцелевший из Варшавы» о восстании в Варшавском гетто или в операх-притчах «Художник Матис» Хиндемита и «День мира» Рихарда Штрауса. Впрочем, два последних произведения нацистская пропаганда пыталась обратить в собственный инструмент воздействия.

Реквием по живым

В 1939 году Бенджамен Бриттен вместе со спутником жизни, единомышленником, певцом Питером Пирсом из пацифистских соображений уезжает из Великобритании (где пацифизм приравнивался к уклонению от военной службы и преследовался по закону) в Америку. Там в 1940 году, в ответ на предложение японского правительства написать музыку к празднованию 2600-летия правящей династии, он пишет провидческую Симфонию-реквием. Ее мрачное звучание и неуместная отсылка к форме католической мессы вызвали неудовольствие, заказчики не приняли партитуру, но выплатили автору гонорар. Переписка с заказчиками продолжалась до атаки на Пёрл-Харбор 7 декабря 1941 года. А сам Бриттен и Пирс, зная, что в Лондоне они предстанут перед специальным трибуналом как уклонисты, все же решили вернуться в Британию. Позже, в 1970-м, Бриттен напишет оперу «Оуэн Уингрейв» про молодого пацифиста, затравленного до смерти родней.

В первый год после Второй мировой Онеггер подробно описывает программу своей Литургической симфонии, форма и смысл которой связаны с мессой. Снова, как бывало в начале века, он пользуется звериными метафорами для описания той бездны бесчеловечности, в которую падает человечество:

В «Dies irae» я стремился выразить… ужас беспощадно преследуемых поколений народа… Буря рвет все вокруг, сметает прочь слепо, сгоряча. Только в конце первой части появляется птица… Здесь она не столько поет, сколько плачет. «De profundis» — полное боли размышление-молитва… В конце этой части… снова является голубь, на этот раз в ясной, отчетливой мелодии… «Dona nobis pacem»… Несчастье — плохой советчик: заметили ли вы, до какой степени страдающий человек — часто зол и глуп?.. Я сочинил тяжеловесный марш, для которого изобрел умышленно идиотическую тему… «бух-бух-бух!»… Это — марш роботов против цивилизованного человечества… Это — очереди людей, часами простаивающие перед дверями магазинов в дождь и снег. Это — бесконечное ожидание выполнения не имеющих значения бюрократических формальностей. Это — ненужные и мучительные ограничения. Это — расправа зверей с духовными ценностями… Покачивается вразвалку в шатающемся ритме длинное стадо механических гусей.

Совсем иначе, без метафор и подробностей, звучит Мясковский в 1941 году: «Почему-то все считают, что на такую войну надо отзываться пушками и барабанами, между тем в моем представлении это грандиозное и трагическое общественное явление, и конечно, на меня эта сторона гораздо больше действует, чем возможность изображения каких-то частных подвигов. Симфонию я писал так, как мог писать человек, чувствующий всю глубочайшую трагедию совершающегося и верящий в конечную победу правды своего народа. Вот тема моей симфонии, а не баталии».

Эзопов талмуд, или Хлебная чернильница

Слова Мясковского, сказанные о 22-й симфонии, на сегодняшний слух звучат одновременно и формально, и доверительно и описывают не только конкретную симфоническую концепцию, но еще атмосферу времени: музыка в СССР между молотом и наковальней, войной и репрессиями делает спасительную ставку на трагическую философию. Впрочем, не все слова о музыке, особенно публичные, особенно в СССР или Германии времен войны (например, некоторые высказывания Шостаковича или Рихарда Штрауса), стоит понимать буквально.

С конца 1930-х — не ради технической усложненности, а для возможности говорить со слушателем за спиной у власти, неравнодушных соседей и заградотрядов — советские музыканты осваивали в музыке эзотерические коды и шифры.

В музыкальном разговоре между строк, по-новому сложном и требующем максимальной сосредоточенности, додекафонный, заграничный метод был неприменим, но мог пригодиться модерный опыт недомолвок, революционный опыт невидимых, молочных чернил и вечный опыт талмудической тонкости, который всегда рядом, даром что антисемитизм до Второй мировой — общее место и вирус банальности, им заражены многие.

Музыка — невербальное искусство, само наличие содержания в ней, тем более конкретного, еще надо доказать. Но почувствовав на себе тяжелый взгляд власти в конце 1930-х после разгромных «правдинских» статей «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь» и удостоверившись, что у власти острый слух, музыка в СССР принимает своего рода обет молчания. Так, автор «Завода» — авангардист Александр Мосолов, арестованный в 1937 году, после возвращения из лагерей (при содействии Мясковского и Рейнгольда Глиэра) навсегда меняет композиторскую манеру. А Всеволод Задерацкий (до революции — учитель музыки царевича Алексея, наследника русского престола, потом участник АСМа) в 1938 году в Севвостлаге на Колыме словно уходит максимально далеко от современности, вглубь исторической абстракции и пишет цикл из 24 прелюдий и фуг: за год до Хиндемита и целое десятилетие до Шостаковича он первым в XX веке возродил старинную баховскую форму.

Советская музыка середины XX века как никакая другая оперирует категорией «содержания», неизвестной или маргинальной для остальной Европы. Но обет молчания мог действовать и в абстрактных миниатюрах, и в грандиозных партитурах, о написании и содержании которых было принято сообщать в газетах и на радио, как это происходило, например, с симфониями Шостаковича. Две канонических трактовки содержания Пятой симфонии, впервые исполненной в Ленинграде в ноябре 1937 года, в самый разгар Большого террора, и имеющей народный подзаголовок «Покаянная», ясно демонстрируют, как этот обет работал. Согласно официальной трактовке, обвинения в музыкальном «сумбуре» заставили талантливого композитора одуматься. И он послушно — с блеском — изобразил в новой симфонии новую гармонию вплоть до оптимистического, жизнеутверждающего финала. Другое, неофициальное мнение излагает Соломон Волков в книге «Свидетельство» — воспоминаниях, якобы написанных Шостаковичем от первого лица (атрибуция «Свидетельства» сомнительна, тем не менее оно — памятник длинной эпохе): «Думаю, всем ясно, что происходит в Пятой. Радость вызвана насильственно, возникает из-под палки, как в „Борисе Годунове“. Как будто кто-то бьет тебя палкой и приговаривает: „Твое дело — радоваться, твое дело — радоваться“, — и ты поднимаешься, шатаясь, и маршируешь, бормоча: „Наше дело — радоваться, наше дело — радоваться“. Что это за апофеоз? Надо быть полным чурбаном, чтобы не услышать этого».

Примечательно, что повод для разночтений дает именно крупная симфоническая форма — в этой заведомой двусмысленности в числе прочего заключалась ее ценность в условиях диктатуры. Симфонии Шостаковича предоставляют слушателям пространство для множества истолкований. Это и «покаянная», антиавангардистская Пятая, и загадочная «победная» Девятая (слишком короткая, чтобы служить парадным воплощением триумфа 1945 года, открыто лирическая, скрыто саркастическая, псевдоклассическая, антибетховенская симфония без масштабного хорового финала, которая, как считается, вызвала сильное раздражение Сталина), и знаменитая Седьмая Ленинградская симфония с «темой нашествия» — немецкого наступления или «железной пяты» тоталитаризма.

Для советского военного руководства Ленинградская симфония Шостаковича была идеологическим, едва ли не магическим оружием — трансляция премьерного исполнения в блокадном Ленинграде гремела из громкоговорителей, оборудованных на линии фронта, достигая слуха осаждающих город немецких солдат. Спустя несколько месяцев событием стала и ее американская премьера. Путешествие партитуры из СССР в США напоминало шпионский боевик: сначала ее вывезли в Тегеран, оттуда на автомобиле в Каир, самолетом в Южную Америку и наконец в Нью-Йорк. 19 июля 1942 года радио NBC транслировало Седьмую в исполнении оркестра под управлением Артуро Тосканини — к приемникам прильнули в том числе Шёнберг, Барток и Стравинский. Впрочем, следующая, Восьмая симфония была не менее трагической, а ее по-малеровски вселенская концепционная сложность совсем не подходила для заявленных мобилизационных целей, хотя «эпизод нашествия» — необъявленный — в ней тоже есть, и он едва ли не страшнее, чем в Седьмой.

В те времена главные вещи о музыке и человеке в душном воздухе эпохи без казенного оптимизма и героизма говорятся в камерной музыке («Детские тетради», Вторая фортепианная соната, Третий квартет Мечислава (Моисея) Вайнберга, «Три элегии на стихи Дениса Давыдова» Мосолова, Соната для флейты, Седьмая и Восьмая фортепианные, Первая скрипичная сонаты Прокофьева, Второй струнный квартет Шостаковича и его Фортепианное трио памяти Ивана Соллертинского).

В больших театральных формах актуальный разговор о сопротивлении насилию возможен в основном только шершавым языком исторического плаката и не впрямую, как в опере «Война и мир», работа над которой началась во время войны, правда, поставлена она была только в 1956 году после смерти композитора (Прокофьев умер в марте 1953 года, в один день со Сталиным). Тот же метод иносказания о современности в исторической опере на языке середины XX века позже использует Пуленк в опере «Диалоги кармелиток» из времен Французской революции.

В русской музыке в конце 1930-х и 1940-е годы споры о языках — какой из них более современен — уже неактуальны: в эвакуации Прокофьев сетует, что у него не получается писать массовые песни так же здорово, как это делает Шостакович, а Мясковский признается, что никак не может научиться сочинять для кино так же удачно, как это выходит у Прокофьева. Рейнгольд Глиэр (ученик Танеева и Аренского, до революции — участник Беляевского кружка и трижды лауреат Премии имени Глинки, а потом трижды лауреат Сталинской премии) в 1943 году пишет Концерт для голоса с оркестром: технически сложный, но неотразимо изящный вокализ сопрано в густой оркестровой фактуре как будто полностью игнорирует тяжелый воздух времени.

Глиэру также предстояло написать одну из торжественных од на окончание Великой Отечественной войны — симфоническую увертюру «Победа». Однако приподнятое настроение по случаю возвращения СССР к мирной жизни сопутствовало советской музыке недолго. Вскоре после войны начались новые репрессии — во многом превосходившие довоенные, — и тоталитарный контроль за формой и «содержанием» музыки в последние сталинские годы значительно усилился.

2500 лет как один день

В Европе после Второй мировой войны на роль идеологического оружия, инструмента ментальной денацификации (и полного преодоления наследия фашизма и романтизма) избирается авангард. Романтические симфонии в концертных программах уступают место сложной музыке. Сочинения композиторов Второго авангарда начинают звучать из каждого радиоприемника, на каждой сцене, их творчество поддерживается на государственном, институциональном уровне.

В Советском Союзе, напротив, начинается кампания против формализма, и отечественная музыка окончательно оказывается в параллельной вселенной.

Хотя концепция формализма звучала несколько более травоядно, чем довоенные нацистские тезисы о «дегенеративном искусстве» с их идеей расового и интеллектуального превосходства (искусство вроде бы предполагалось оценивать исходя из его собственных свойств, а не происхождения автора), ярлык формалиста де-факто означал запрет на публичное исполнение или лагеря.

Главные обвинения в адрес музыки и музыкантов были сформулированы в 1948 году в Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере „Великая дружба“ В. Мурадели». В нем Шостаковича, Прокофьева и других композиторов обвинили в формализме, а сложную для массового слушателя музыку — в антинародности и преступности:

Фрагмент передовицы газеты «Правда» от 11 февраля 1948 года.

Особенно плохо обстоит дело в области симфонического и оперного творчества. Речь идет о композиторах, придерживающихся формалистического, антинародного направления. Это направление нашло свое наиболее полное выражение в произведениях таких композиторов, как тт. Д. Шостакович, С. Прокофьев, А. Хачатурян, В. Шебалин, Г. Попов, Н. Мясковский и др., в творчестве которых особенно наглядно представлены формалистические извращения, антидемократические тенденции в музыке, чуждые советскому народу и его художественным вкусам.Характерными признаками такой музыки является отрицание основных принципов классической музыки, проповедь атональности, диссонанса и дисгармонии… отказ от таких важнейших основ музыкального произведения, какой является мелодия, увлечение сумбурными, невропатическими сочетаниями, превращающими музыку в какофонию, в хаотическое нагромождение звуков. Эта музыка сильно отдает духом современной модернистской буржуазной музыки Европы и Америки, отображающей маразм буржуазной культуры, полное отрицание музыкального искусства, его тупик.

Тогда же, в 1948-м, в разгар борьбы не только с «формализмом», но и с «безродным космополитизмом», на старте масштабной государственной антисемитской кампании и «дела врачей», в год убийства Соломона Михоэлса, Шостакович пишет вокальный цикл (местами заметно напоминающий «Песни об умерших детях» любимого им Малера) «Из еврейской народной поэзии». Публично цикл был исполнен, разумеется, только после смерти Сталина, в 1955 году.

А в это время в Дармштадте уже третий год вовсю идут Международные летние курсы новой музыки. Они стали флагманом и знаком переформатирования послевоенных ценностных, художественных и институциональных иерархий. Авангард теперь — это новая, стальная и кристальная структуралистская классика, которая сменит все прогнившие балки и битые стекла в оранжерее постромантических и модернистских мифов. Отныне коммунизм — больше не мейнстрим для художников, а контрпозиция. И политический ангажемент становится острой, дискуссионной темой. Скоро в Дармштадт с лекциями о новой музыке приедет Адорно (Шёнберг не приезжал, но словно тенью витал в воздухе), вот-вот начнутся обсуждения использования стохастического принципа в музыкальной композиции, Кейдж будет гадать на Книге перемен и превращать гадания в музыку. Другие люди станут практиковать новые воскурения прежних веществ на берегах Ганга. А Пьер Булез, без которого немыслима музыка второй половины XX века, уже пишет Вторую сонату. Заново открыта музыка Веберна, кумира нового поколения, недооцененного современниками, и ясно, что, как сформулирует один из участников Дармштадских курсов и лидер уже стоящего в дверях Второго авангарда Карлхайнц Штокхаузен, «эпоха, которая началась сотни лет назад и даже 2500 лет назад вместе со способом мышления древних греков, завершилась с окончанием последней войны».

В России же время не идет. Или идет в другую сторону. Дворник Андрей Платонов с метлой гонится за мальчишкой-хулиганом (известный анекдот о Платонове, бегущем за разбившим стекло мальчиком по двору Литературного института, основан на апокрифе о его работе дворником в последние годы жизни). А выдающийся композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович сочиняет песню о счастье простых еврейских сапожников в великой стране:

Я мужа смело под руку взяла,

Пусть я стара и стар мой кавалер.

Его с собой в театр повела,

И взяли два билета мы в партер.

До поздней ночи с мужем сидя там,

Всё предавались радостным мечтам, —

Какими благами окружена

Еврейского сапожника жена.

И всей стране хочу поведать я

Про радостный и светлый жребий мой:

Врачами наши стали сыновья —

Звезда горит над нашей головой!

Что еще почитать

Игорь Стравинский. Диалоги с Робертом Крафтом. Пер. В. Линник. М.: Libra Press, 2016.

Светлана Савенко. История русской музыки XX столетия от Скрябина до Шнитке. М.: Музыка, 2008.

Переписка Кандинского с Шёнбергом. Пер. А. Ярина. М.: Grundrisse, 2017.

Марина Раку. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. М.: НЛО, 2014.

Людмила Ковнацкая. Главные темы: Бриттен, Шостакович и другие. СПб.: Издательство имени Н. И. Новикова; Издательский дом «Галина скрипсит», 2018.