Книга: Книга о музыке

Назад: Глава 2 Средневековье: через задворки до небес

Дальше: Глава 4 XVII–XVIII века: компас, голос и аффект

Глава 3

Ренессанс: в поисках идеальной точки зрения

О музыке архитектурных пространств, идей и чувств, о простодушии и неврозах, об изобретении мира заново, о старом театре и новом тексте, а также о пользе трубачей

Нидерландская полифоническая школа. — Итальянские мадригалисты. — Три «М» эпохи Возрождения (месса, мотет, мадригал). — Зарождение оперы. — Слово берет Реформация. — Контрреформация отвечает.

Протоколы нидерландских мудрецов

В конце 1430-х годов Гийом Дюфаи, один из главных композиторов франко-фламандской (нидерландской) полифонической школы Раннего Возрождения, сочинил мотет «Juvenis Que Puellam» на весьма необычный сюжет, какой пригодился бы и сегодня. В нем речь идет о молодом человеке, который дважды нарушает закон: сначала женится на девочке, не достигшей семи лет, и объясняет свой поступок человеческой слабостью и смутными временами, а потом на ее сестре. Дело попадает в суд, мы становимся свидетелями настоящих прений сторон, после чего должен быть вынесен приговор — увы, финальная часть мотета не сохранилась. О вердикте остается гадать. Впрочем, он не так важен: двоеженство — не самая экзотическая для XV века ситуация. Интереснее другое: сюжет и форма мотета прямо относятся к сфере юриспруденции, чему есть простое объяснение — сам Дюфаи, помимо музыкальных занятий, получил степень бакалавра права; так что в «Juvenis Que Puellam» он в духе времени свел воедино две свои специальности.

Изображения Гийома Дюфаи и Жиля Биншуа из манускрипта. Ок. 1440.

Человек в разных сферах и по-разному профессиональный, человек Возрождения, такой как Леонардо да Винчи или Пико делла Мирандола, занят познанием и не страшится вмешательства в ход вещей: взаимодействие с мирозданием, спланированным Господом, подразумевает понимание деталей плана (в современной терминологии — активную жизненную позицию).

Пико делла Мирандола, Речь о достоинстве человека

…принял Бог человека как творение неопределенного образа и, поставив его в центре мира, сказал: «Не даем мы тебе, о Адам, ни определенного места, ни собственного образа, ни особой обязанности, чтобы и место, и лицо и обязанность ты имел по собственному желанию, согласно твоей воле и твоему решению. Образ прочих творений определен в пределах установленных нами законов. Ты же, не стесненный никакими пределами, определишь свой образ по своему решению, во власть которого я тебя предоставляю. Я ставлю тебя в центре мира, чтобы оттуда тебе было удобнее обозревать все, что есть в мире. Я не сделал тебя ни небесным, ни земным, ни смертным, ни бессмертным, чтобы ты сам, свободный и славный мастер, сформировал себя в образе, который ты предпочтешь. Ты можешь переродиться в низшие, неразумные существа, но можешь переродиться по велению своей души и в высшие божественные». О, высшая щедрость Бога-отца! О высшее и восхитительное счастье человека, которому дано владеть тем, чем пожелает, и быть тем, чем хочет!

И если человек отныне сам определяет смысл и форму собственной жизни, то искусство тестирует идею взгляда, точки зрения, человеческого ракурса, с которого могут открываться целое и детали, перспектива и объем. Отсюда новый уровень конкретики, неизвестный средневековому искусству: на картинах Возрождения — узнаваемые виды сельской Италии разной степени детализации вместо абстрактного пейзажного фона. И музыка, склонная к сугубо светским сюжетам, вплоть до автобиографических, без стеснения регистрирует неповторимые детали частных событий — будничных и праздничных, потайных и многолюдных, независимо от того, выглядит ли повод богоугодным: один из самых известных мотетов Дюфаи «Nuper Rosarum Flores» написан в честь торжественной церемонии освящения купола собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, но были и другие, как тот же судебно-протокольный «Juvenis Que Puellam».

Человек — тот самый, который, по Протагору, является мерой всех вещей (эта мысль ласкает слух ренессансному горожанину), — больше не видит себя одним из многих элементов в непостижимом механизме мироздания: Ренессанс реабилитирует его идеи и чувства; венец творения больше не обязан быть скромным.

Не только на светские, но и на традиционно церковные жанры ложится отсвет живости и секулярной свободы: поводом для мотета теперь мог быть, например, день рождения или день смерти знатного горожанина. А может быть, и не знатного: уже в конце XV века Якоб Обрехт напишет мотет на смерть своего отца Виллема Обрехта — так, вероятно, впервые чести быть запечатленным в музыке удостоится не аристократ или богослов, а простой трубач на службе у города Гент.

При этом текст мотета ничуть не скромнее обычного — композитор провожает отца в последний путь со всеми приличествующими моменту скорбными почестями:

По прошествии пятнадцати сотен минус дважды по шесть лет / с Рождества Христа, родившегося от Девы, / Сицилийские музы рыдали, когда Судьбы унесли / Виллема Обрехта, украшенного великой честностью, / во время праздника святой Цецилии, когда он по сицилийскому путешествовал / берегу; того самого, который подарил музам орфического Якоба: / Потому сладко пой эту песнь, прекрасный хор басов, / чтобы душа его была взята на небо и получила венец.

Второй план текста считывался легко: словосочетания «сицилийские музы» и «судьбы унесли» — прямые отсылки к Вергилию; себя самого композитор без ложной скромности уподобляет Энею, благочестивому сыну, вынесшему старика-отца из захваченной Трои на руках. Обрехт наделяет себя эпитетом «орфический», фиксируя в тексте, что его дар миру прежде всего музыкальный, а призвание композитора — производство звуков, услаждающих слух, воздействующих на мир, и этого вполне достаточно.

Ренессансные мотеты и мадригалы сочиняют живые люди, а их характер отражается в звучании. История ренессансной музыки — яркая портретная галерея: вот «орфический» Обрехт, вот вспыльчивый Жоскен Депре, вот безумный Джезуальдо, а вот просветленный Палестрина; спутать их музыку невозможно, даже не зная соответствующих биографических или технологических подробностей.

Состав их музыки меняется, следуя за сдвигами в мировоззренческом фундаменте эпохи. Прочный средневековый сплав античной космогонии, аскезы и эсхатологического мистицизма, до прозрачности размытый во времена Ars nova и маньеризма, забыт совсем, а античные философы переоткрыты заново. На сцену выходят гуманистические идеалы и всесильное любопытство к жизни. Она мыслится пространством бесконечных возможностей, бесконечность в свою очередь влечет за собой немыслимый восторг, а вскоре и незнакомую тревогу, открытия совершаются практически ежедневно, их смысл и центр — человек, его способность взаимодействовать с реальностью, возможности и пространство вокруг и внутри него.

Когда Колумб открывает Америку, Леонардо да Винчи открывает заново телесность и предметную реальность вплоть до мелочей, придумывая проект летательного аппарата или сущую безделицу: современные ножницы, которыми можно орудовать одной рукой, — одно из многих десятков изобретений художника, чья мастерская стала своего рода инновационным центром, Кремниевой долиной Ренессанса.

Когда живопись исследует третье измерение, а литература — живую речь и сюжетную достоверность (героями шекспировских сюжетов или сцен из «Декамерона» Боккаччо можно представить даже современных людей, чего не скажешь про «Песнь о Роланде»), музыка ищет новые формы и новую логику, экспериментируя в обоих направлениях — в функциональном (служить человеку) и в структурном (организовывать его отношения с невидимым богом и наблюдаемым пространством).

Полифонический расцвет: с терциями наперевес

Средневековый регламент на глазах растворяется — все интервалы стараниями теоретиков Ars nova были систематизированы по степени убывания совершенства и консонантности (благозвучности), — а в ренессансную полифоническую практику на основе пифагорейских кварт, квинт и октав (они — эхо небесных сфер) теперь почти на равных помещаются и терции, и сексты, чья прелесть для ренессансного слушателя прежде всего в том, что они красивы, и с их легализацией возрастает и степень свободы композитора.

В духе естественнонаучных теорий и наблюдений за свойствами материи (от «магнитной философии» Уильяма Гилберта и опытов Леонардо до теории познаваемой бесконечности Николая Кузанского — «Вселенная бесконечна, поскольку бесконечен Бог») постепенно оформляется «естественнонаучная», эмпирическая логика имитационной полифонии строгого стиля. Здесь одна и та же мелодическая формула передается от одного голоса к другому, звучит одновременно на разных этажах и в разных голосах в соответствии с точно рассчитанными правилами меняется, имитируется и трансформируется. Она как будто видится с разных точек зрения — в зеркальном отражении, от конца к началу, в сжатии, в расширении и так далее, причем таких формул в беспрерывном процессе имитаций может быть одновременно несколько и опыты над ними бесконечны.

По легенде история знакомства композиторов континентальной Европы с терциями имеет милитаристскую подоплеку: считается, что Гийом Дюфаи и его современники подслушали их у англичан, в частности у Джона Данстейбла. В Англии, на периферии католического мира, культурная римская гегемония вместе с ее музыкальными правилами игры ощущалась слабее. Между народной музыкой и профессиональным церковным искусством не было пропасти, как на континенте, и «небогоугодные» интервалы свободно курсировали между фольклором и вокальной музыкой; английские композиторы заразили «терцовой» красотой бургундских и нидерландских коллег. Не сказать чтобы этот случай культурной интеграции был добровольным: англичане — и Данстейбл в их числе — высадились на континенте в ходе Столетней войны; музыкальное просвещение (Данстейбл работал во Франции и обучал бургундских музыкантов) осуществлялось едва ли не на поле брани.

В эпоху Возрождения складывается новое, единое европейское пространство, разветвленная сеть торговых путей (или — в зависимости от обстоятельств — военная экспансия) служит свободному обращению профессионального опыта. Так, Дюфаи работает и при бургундском дворе, и в папской певческой капелле в Риме, Жоскен Депре обосновывается в Милане, а Орландо Лассо, проехав всю Европу, останется в Мюнхене на службе у герцога Баварского почти на 40 лет, сочиняя тысячи мотетов, месс и песен.

А был ли мальчик?

В 1904 году реставраторы обнаружили под более поздними слоями краски на мужском портрете, атрибутируемом Леонардо да Винчи, руку, держащую листок с нотной записью. Сейчас картину, хранящуюся в миланской Пинакотеке Амброзиана, называют «Портретом музыканта» — правда, и авторство Леонардо ставится под сомнение, и ещё больше споров вызывает личность портретируемого: по одной из версий, это придворный музыкант Франкино Гаффурио, по другой — Жоскен Депре, также работавший в те годы в Милане.

Леонардо да Винчи. Портрет музыканта. 1483–1487.

Масла в огонь информационного обмена и доступности профессиональной музыки подливает нотопечатание — после изобретения печатного станка Гутенбергом в 1440 году оно развивается неспешно, но тем не менее к XVI веку композиторская музыка больше не является достоянием знатоков — теперь ее может петь и играть любой.

Нотопечатание: первые издатели и первые пираты

Вплоть до начала XIX века нотопечатание было дорогостоящим, трудоемким, штучным производством. В первых напечатанных богослужебных книгах XV века музыкальные вставки еще вписывались вручную. Также печатали нотные станы и на них потом записывали ноты (прообраз современной нотной тетради). В полной печати нотные станы печатали красной краской, а сами ноты — черной. У разных издателей они отличались размером, формой и качеством, и до XV века головки нот были ромбовидными, а не круглыми, причем борьба остроконечников и тупоконечников продолжалась вплоть до XVII века.

Ноты и Колумб

В конце XV века венецианец Оттавиано Петруччи изобрел способ набора при помощи подвижных литер: сначала печатались нотные станы, вторым прогоном ноты и затем текст, что позволяло издавать только одноголосную музыку и требовало ювелирной точности, зато качество его нотных сборников считалось превосходным, а Петруччи вошел в историю как изобретатель нотопечатания.О покупателях первых нотных изданий известно немного, но экземпляры Первой и Второй книг лауд, изданных Оттавиано Петруччи (сейчас они хранятся в севильской Biblioteca Colombina), вероятно, были приобретены младшим сыном Колумба Эрнандо. Известна и цена: на обороте последнего листа Второй книги его рукой написано: «Эта книга стоила 105 кватринов в Перудже 3 сентября 1530 г., и золотой дукат был равен 420 кватринам».

Титульный лист первого нотопечатного сборника Оттавиано Петруччи «Одекатон» (Венеция, 1501).

Как ни странно, бичом издателей эпохи Возрождения, в точности так же, как сегодня, были пираты — контрафакторы самовольно и безвозмездно использовали чужие изобретения и перепечатывали чужие издания, разумеется не делая авторских отчислений.

Так что Оттавиано Петруччи пришлось просить государственных преференций для защиты от пиратов: венецианское правительство и римский папа выдали ему охранные привилегии, впрочем, их срок был ограничен и они не действовали в других землях, так что у Петруччи появлялось все больше подражателей, а дешевые копии раскупались лучше изящных оригиналов.

Ноты и обезьяна

Один из знаменитых случаев пиратства приводит Борис Юргенсон (который сам был представителем знаменитой русской издательской династии) в «Очерке истории нотопечатания».Венецианский нотопечатник Антонио Гардане в 1538 году напечатал знаменитый сборник «Motetti del frutto», где виньетка на обложке изображала фрукты. Не прошло и года, как в Ферраре местное издательство под покровительством герцога д’Эсте, принадлежавшее трем французам, выпустило сборник тех же мотетов. Название изменили, а на обложке «Motetti délia simia» была изображена обезьяна, поедающая фрукты. Гардане не оставалось ничего другого, кроме как пристыдить недобросовестного конкурента, что он и сделал: второе издание сборника (1539) украсила гравюра со львом и медведем, яростно рвущим обезьяну на части, а следы ее преступления рассыпаны вокруг в виде фруктов. В предисловии Гардане рассказывает, что до его сведения дошло, как воровка-обезьяна поела его фрукты, но что благородные лев и медведь, как он надеется, отомстят за него (эти животные изображены были на издательской марке Гардане) и растерзают ее так, чтобы другим было неповадно.

В начале XVI века Оттавиано Петруччи издал в Италии партитуры знаменитых нидерландцев: Жоскена Депре и Якоба Обрехта, — Депре был еще жив и, вероятно, стал одним из первых, кто собственными глазами увидел свою музыку напечатанной. После его смерти случилось непредвиденное: ушлые печатники принялись в массовом порядке приписывать ему чужие сочинения, что до сих пор заметно затрудняет их атрибуцию. Как замечал в 1540 году немецкий книгоиздатель Георг Форстер, «теперь, когда Жоскен умер, он, кажется, издает больше музыки, чем пока он был жив».

Музыка для всех, или Бегите прочь, я уже близко

Точной даты наступления музыкального Ренессанса не существует, но смену эстетических времен в музыке принято связывать с подъемом бургундского двора в начале XV века, стопроцентно «ренессансного» по духу. Здесь покровительствовали искусствам, а один из бургундских королей, Карл Смелый, сам играл на арфе и сочинял мотеты и рондо́.

Музыкальная грамотность — умение читать, писать и исполнять музыку — стала признаком образованного человека: «Меня не удовлетворяет придворный человек, если он не музыкант, не умеет читать музыку с листа и ничего не знает о разных инструментах», — писал в «Трактате о придворном» Бальдассаре Кастильоне.

Рогир ван дер Вейден. Портрет Карла Смелого. 1460.

Вся жизнь Бургундии так или иначе шла под музыку: в соборах звучали полифонические мессы, а при дворе устраивались регулярные светские концерты. Музыкальная сцена XV–XVI веков выглядит поразительно густонаселенно: так, сводная таблица всех известных науке нидерландских полифонистов эпохи Возрождения содержит 625 имен. Если мысленно добавить к списку композиторов, сведения о которых до нас не дошли, и сравнить с населением стран, которые в XV веке располагались на территории будущих Нидерландов (приблизительно 750 тысяч человек), то получится, что композитором был каждый тысячный гражданин. Сохранись такое положение дел надолго, в современной России, например, могло бы работать 143 тысячи композиторов.

Ошеломительно длинный список нидерландских композиторов вкупе с другими цифрами (в папской капелле в Риме за сорок лет количество певчих увеличилось более чем вдвое, а в хор Собора Богоматери в Антверпене к концу XV века входило 63 человека) — свидетельства безудержного распространения музыкального искусства.

«Этот глава полиции имел обыкновение никогда не делать обхода без того, чтобы ему не предшествовали три-четыре трубача, которые весело дудели в свои трубы, так что в народе говорили, что он словно бы предупреждает разбойников: бегите, мол, прочь, я уже близко!» — так, по словам Йохана Хейзинги, в 1418 году Готье Роллар в 1418 году нес службу начальника парижской стражи.

У ординарной жизни появляется собственный саундтрек: вот по городу проходит страж с трубой, а те, кого он охраняет, в это время играют в гостиной на лютне или органе-позитиве. На картине Лоренцо Косты «Концерт» — трио, самозабвенно поющее под лютневый аккомпанемент; при этом богато одетая дама слева — явно аристократка, а юноша справа больше похож на простолюдина. Странная компания? Вовсе нет: музыка позволяла игнорировать сословные границы, а лютневых партитур сохранилось столько, что на лютне должны были играть буквально все. Правда, многие из рукописей анонимны — Йозеф ван Виссем, лютнист и автор саундтрека к фильму Джима Джармуша «Выживут только любовники», подозревает, что это связано с тем, что лютневый репертуар тяготел к «низким» жанрам и аристократы предпочитали не афишировать собственное авторство (правда, порой это был секрет Полишинеля, как в случае с идеологом интеллектуального кружка «Флорентийская камерата» и меценатом Джованни Барди, публиковавшимся под псевдонимом Инкропулус).

Обычай скрывать настоящее имя за анонимом, распространенный среди композиторов-лютнистов Возрождения, пригодился для мистификаций XX века. Так поступил Владимир Вавилов, записавший в начале 1970-х годов пластинку «Лютневая музыка XVI–XVII веков», которая стала хитом в СССР. На ней в числе прочего впервые прозвучала мелодия, позже использованная Алексеем Хвостенко и Анри Волохонским — а вслед за ними и Борисом Гребенщиковым — в песне «Город золотой». Большинство пьес на альбоме были приписаны малоизвестным широкой публике итальянским композиторам Ренессанса, но впоследствии выяснилось, что все, кроме старинной мелодии «Зеленые рукава», сочинил один и тот же автор — и это был сам Вавилов.

Полифонические игры разума, или Нехватка денег

Ренессансный по духу авторский маскарад с переодеваниями, когда непонятно, кто здесь автор, а может быть, его и вовсе не было, — не единственное свидетельство игровой природы культуры Возрождения. Музыка, подобно живописи и литературе, принимается рассказывать слушателю истории, правдивость которых столь же несомненна, сколь и их насквозь вымышленные основания, — истории порой весьма запутанные, почти детективные. Сочинения эпохи Возрождения любят, чтобы их разгадывали как ребусы, если не как процессуальные, судебные головоломки. Обманывать, путать карты и все усложнять склонны не только светские песенные жанры, но и формы церковной музыки, которые, впрочем, все чаще вбирают в себя черты и мелодику светского репертуара.

В 1450-е Гийом Дюфаи пишет мессу «Se La Face Ay Pale», в которой — это первый известный случай в истории музыки — все пять частей ординария основаны на его же собственной песне «Ее лицо побледнело», написанной за 20 лет до этого и повествующей о страданиях неразделенной любви. Символика конструктивного решения изящна: в те годы в собственность покровителю Дюфаи, герцогу Людовику Савойскому, была передана знаменитая Туринская плащаница. Бледность влюбленного, таким образом, уподоблена бледности лика Христова — светский сюжет переплетается с религиозным в совершенно немыслимой для средневекового искусства конфигурации.

В самом тексте оригинала уже заложена игра — и это предельно конкретная игра слов: весь первый куплет строится на созвучии слов amer (любить), amer (горький) и la mer (море): «Se la face ay pale, / La cause est amer, / C’est la principale, / Et tant m’est amer / Amer, qu’en la mer».

Чуть позже, у Жоскена Депре, в мотетах «Huc Me Sydereo Descendere Jussit Olympo» и «Qui Habitat In Adjutorio» словесные игры выйдут на новый уровень: теперь им будет подчиняться даже мелодическая линия — на слове descendere (спускаться) мелодия пойдет вниз, а на слове altissimi (высочайшие), наоборот, прыгнет на октаву вверх. Вроде бы забавная деталь — однако же принципиальная: музыка теперь не конструируется, исходя из заданных моделей и условий (как из средневековых модусов), а течет сообразно эмоциональному сообщению. В XVI веке этот прием станет излюбленным у итальянских мадригалистов и перейдет в музыку Нового времени. Но и теперь в новой связи между звуком, словом и эмоцией чувствуется острота, ей словно требуется полемическая поддержка: «Когда какое-то из слов выражает горе, боль, разбитое сердце, вздохи, слезы и другие подобные вещи, пусть и гармония будет полна печали».

В музыке ренессансный гуманизм берет на себя небывалую обязанность — документировать в звуке эмоциональный мир. Так, в XVI веке теоретик Генрих Глареан, прославляя скончавшегося незадолго перед тем Жоскена Депре, избирает показательную формулировку: «Никто лучше его не выражал в песнях с большей силой настроение души».

И если мерило музыки — эмоциональный отклик, который она вызывает, то понятно, почему Жоскен Депре стал, судя по всему, первым композитором-звездой в истории: его нотные сборники продавались огромными тиражами, а известность была панъевропейской. Современник Жоскена, основатель венецианской школы Адриан Вилларт, вспоминал, что как-то раз застал певчих в Папской капелле за разучиванием своего шестиголосного мотета и обрадовался было этому обстоятельству. Однако позже выяснилось, что исполнители были свято уверены в авторстве Жоскена. А как только узнали правду, тотчас же потеряли к мотету всякий интерес.

Ценили композитора и венценосные особы: влиятельному феррарскому герцогу Эрколе д’Эсте советовали нанять на службу фламандца Генриха Изаака, который и характером был попроще, и стоил подешевле, но тот предпочел Жоскена и, говорят, ни разу об этом не пожалел — сотрудничество прервала лишь эпидемия чумы, заставившая в панике бежать полгорода.

Жоскен был мастером ответственных заказов: он писал торжественные мессы не только для герцога д’Эсте, но и для императора Максимилиана I (по случаю свадьбы с Бьянкой Марией Сфорца) и французского короля Людовика XII. Впрочем, все это ничуть не мешало ему на досуге сочинять музыку совсем иного рода — так, в народе особенную популярность приобрела песня «Нехватка денег» («Faulte d’argent») о человеке, который просыпается утром в постели с девушкой и понимает, что ему нечем ей заплатить.

«Вооруженный человек»: суперхит эпохи Возрождения

История одной из самых популярных песен Возрождения «L’Homme Armé» («Вооруженный человек») покрыта завесой тайны: одни связывают ее появление со Столетней войной, другие — с падением Константинополя в 1453 году под ударами турецких войск, на что западный христианский мир отреагировал призывами вооружаться и, может быть, даже устроить против неверных очередной крестовый поход.Судить о невероятной популярности «Вооруженного человека» позволяет тот факт, что с середины XV века тема этой песни превратилась в cantus firmus сорока с лишним месс, причем в этой традиции отметились чуть ли не все главные герои времени: Гийом Дюфаи, Иоганнес Окегем, Якоб Обрехт, Жоскен Депре и даже Палестрина (двое последних не ограничились созданием одной мессы, но сочинили каждый по две). Ни один другой хит не может похвастаться такой оглушительной славой: даже современная поп-музыка с ее техникой сэмплирования не знает песен, которые бы использовались так часто. А «L’Homme Armé» продолжает вдохновлять композиторов на подвиги: в XX веке мелодию вечнозеленого шлягера использовали, в частности, Питер Максвелл Дэвис и Карл Дженкинс.

Многочисленные апокрифы рассказывают о находчивости Жоскена в общении с сильными мира сего. Согласно одному из них, Людовик XII сам любил петь, но обладал при этом скромными по диапазону вокальными возможностями — композитору пришлось изрядно попотеть, чтобы невзначай не предложить ему слишком сложную вокальную партию. Другой гласит, что тот же Людовик однажды пообещал Жоскену бенефиций (земельный участок в безраздельное владение), но сам же и забыл о данном слове. Композитор не стушевался и сочинил мотет «Memor esto verbi tui servo tuo» («Помни о твоем обещании слуге твоему»), каковой и представил на суд монарха, — тот сразу все понял, рассмеялся и даровал ему желанный надел. Наконец, для Эрколе д’Эсте Жоскен написал мессу «Hercules dux Ferrarie» и увековечил его имя при помощи своего рода музыкальной криптограммы: если выписать подряд гласные буквы названия мессы, то станет понятно, что главная тема (ноты re ut re ut re fa mi re) в точности их воспроизводит.

Отсюда — уже полшага до устройства буквенных и числовых ребусов И.-С. Баха. Так что у метода музыкальных головоломок более поздних эпох — длинная история.

Завуалированные сообщения, тайные знаки, скрытые подробности в музыке Жоскена Депре служат ее большому украшению и устроены к удовольствию слушателя-знатока, как в изощренных мотетах со сквозной имитацией, где cantus firmus теряет власть, а мелодическая линия кочует из голоса в голос (голоса как будто перекидывают ее друг другу). В соотношении голосов несовершенные консонансы теснят совершенные, а могут и вовсе превращаться в диссонирующие созвучия. Так происходит в скорбном «Оплакивании Окегема» на смерть Иоганнеса Окегема: на словах «и покрыла его земля» одновременно звучащие голоса оказываются на расстоянии ноны и резкое, диссонирующее звучание задерживается дольше, чем это принято, так что ключевая строчка текста оказывается маркирована сугубо музыкальными средствами.

Много позже Лютер, большой ценитель ренессансной полифонии, вспоминал Жоскена так: «Он повелитель нот; другими же повелевают ноты».

Похожим образом (хотя кажется, что с точностью до наоборот) повелевал нотами предшественник Жоскена Гийом Дюфаи. В партитуре мотета «Nuper Rosarum Flores» на имени папы Евгения IV сходятся к одному звуку линии всех голосов, так что оно звучит подчеркнуто внятно, в то время как детали остального текста трудно уловимы, они растворяются в лабиринтах контрапункта.

В обоих случаях важен сам принцип выделения стержневых элементов формы и текста при помощи музыкальной огранки. И если средневековый органум ровно разливался по пространству собора подобием воображаемого ангельского пения, то полифония эпохи Возрождения графически скорее напоминает смесь кардиограммы и энцефалограммы взволнованного человека: извилистую, ломаную линию, звуковое отражение сердечной и мыслительной деятельности.

Импровизации и поиски: фантазии на тему автора

Неудивительно, что ренессансный музыкальный обиход не только допускал, но поощрял импровизацию. Представление об авторстве в искусстве как зыбкой, мерцающей категории (автором мог быть мастер или его ученики, сочинитель или исполнитель), размывание регламентации, будь то узкопрофессиональная проблема консонансов и диссонансов или актуальная политическая или благочинная повестка, — и вот уже авторам не дано предугадать, как их слово отзовется. Рассказывают, что Жоскен пришел в ярость, когда услышал собственную тему в богато орнаментированном исполнении некоего певца, — но что он мог поделать? Эпоха Возрождения приветствовала личную инициативу, в том числе исполнительскую. В одной из самых старых из дошедших до нас книг инструментальной музыки — «Наставлении в искусстве хорошо танцевать» Мишеля Тулуза (1496) — везде дана только мелодия тенора (основного, среднего голоса в многоголосии): предполагалось, что остальные музыканты импровизируют свои партии.

Лютнистка на эрмитажной картине «Музыкантши» художника, известного как Мастер женских полуфигур, очевидно, импровизирует: покуда ее подруги, флейтистка и певица, внимательно смотрят в ноты песни «Тебе я радость подарю, мой друг» Клодена де Сермизи, она играет будто сама по себе.

Новые инструментальные жанры Ренессанса бравируют говорящими названиями, среди них фантазия (музыка, создающаяся спонтанно, намеренно резко меняющая темы как перчатки, так что композиция становится похожей на мозаику) или ричеркар (здесь методом импровизации, прелюдирования ищется настройка на нужный лад — глагол ricercar значит «изыскивать»).

Мастер женских полуфигур. Музыкантши. Ок. 1530.

Изыскиваются новые инструменты — один Леонардо изобрел их несколько (в том числе виолу органисту, нечто среднее между клавесином и колесной лирой, прабабушку фортепиано). Впечатляюще смотрелась конструкция венецианца Николы Вичентино: архичембало, инструмент с шестью рядами клавиш. Многие изобретенные инструменты остались кунсткамерной экзотикой. В то же время скрипка, появившаяся в Италии в середине XVI века, и сейчас один из самых востребованных музыкальных инструментов. К концу столетия относится деятельность семейства скрипичных мастеров Амати, уступающих в известности разве что Антонио Страдивари, жившему веком позже.

Поверх барьеров, или Изобретение человечности

Искусству Ренессанса можно если не все, то многое. В 1436-м году Брунеллески строит купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции, превосходящий по диаметру легендарный римский Пантеон, — это казалось совершенно невероятным. К концу XVI века появляется храм, вмещающий почти 60 тысяч человек, — собор Святого Петра в Риме. Живописцы теперь оперируют перспективой согласно профессиональным правилам, собранным в трудах теоретиков — от Леонардо до Леона Баттисты Альберти. В 1543-м выходит книга «О вращении небесных сфер», главный труд Николая Коперника, в котором впервые предложена гелиоцентрическая система мира; полвека спустя Галилей воспользуется модной новинкой — телескопом — и положит начало всей современной астрономии, а незадолго до того его отец Винченцо Галилей затевает историю современной оперы и акустики.

Первоткрывательский пыл и доверие к эмпирическому опыту — всем этим наполняется музыка: в стремлении к физическому, ментальному, акустическому расширению границ она бьет рекорд за рекордом. Иоганнес Окегем — тот, которого позже оплакивал Жоскен, — пишет мотет «Deo Gratias», в котором одновременно звучат 18 самостоятельных вокальных партий (мотет, построенный по принципу простого канона, считается 36-голосным, но предельное число одновременно звучащих голосов в нем — 18, и только в последних пяти тактах) — и это не предел. У Жоскена в мотете «Qui habitat in adiutorio altissimi» 24 голоса звучат одновременно, исполняя тему по кругу, в виде бесконечного канона.

Вскоре после смерти Жоскена Адриан Вилларт на посту капельмейстера собора Сан-Марко в Венеции придумывает новый тип организации материала в церковной музыке: старинному принципу антифонов, когда два хора звучат попеременно, вторят друг другу по принципу эха или обмениваются репликами, он придает невиданную пышность. Сами хоры теперь многоголосны, эффектность их перекличек подчеркивает партия органа, а обновленная музыкальная форма выступает в роли одновременно инструмента, катализатора пространственных экспериментов архитекторов Возрождения и отклика на них.

В ренессансных многохорных антифонах, в перекличках многоголосных хоров и органа иногда видят ростки музыкальных жанров эпохи барокко и классицизма (от хоровой кантаты до сонаты с ее контрастом противоположных по рисунку тем). Но чаще в многохорных антифонах замечают прообраз барочного принципа концертирования: во времена барокко цветистые контрасты, переклички инструментов, оркестровых групп и солирующих инструментов станут основой жанра концерта.

Исследовательский интерес Возрождения обращен к неизведанным пространствам, неизвестному будущему, но не менее пристально направлен в прошлое — к древнему античному наследию. Так что антифоны Вилларта в равной степени инспирированы изобретательским пылом композитора огромного собора и пафосом возвращения к античным, досредневековым традициям и образцам.

Из парадоксальной смеси инновационных и консервативных практик, реставрационных идей и утопических намерений к концу XVI века рождается опера — жанр целиком и полностью изобретенный, сконструированный, придуманный с нуля и одновременно основанный на идее реконструкции древней формы искусства — античной трагедии.

DRAMMA PER MUSICA: опера как гуманистический проект

Для членов кружка интеллектуалов и меценатов, известного как Флорентийская камерата во главе с Джованни Барди (он был знатоком математики, космографии и поэзии, а также командовал войсками Тосканы в Венгрии на стороне императора Максимилиана II, покорял Сиену и участвовал в боях против турок), старая полифоническая музыка была «варварством» (именно так о ней говорит Винченцо Галилей в трактате «Диалоги о музыке старой и новой» в 1591 году), пифагорейский строй и его средневековая трактовка — химерой, а сама античность, о которой, по словам Джироламо Меи, «можно прочитать так много глупостей», — мечтой и образцом.Участники кружка были известны исключительной образованностью и свободомыслием, вплоть до участия в каббалистических оргиях (впрочем, сын Барди Пьетро сообщал, что они «держались от пороков и особенно любого рода азартных игр на расстоянии»). «Я никогда не умел приспосабливать свой интеллект к чему-либо, кроме того, что подсказывает мне разум, а равно и скрывать правду, после того как узнал ее», — заявлял Меи, опровергая один миф за другим, в частности приводя в бешенство герцога Козимо Медичи предположением о том, что Флоренцию основал вовсе не император Август, а всего лишь лангобардский король Дезидерий. Меи признавался, что не умел ни играть, ни петь, ни танцевать.А вот Винченцо Галилей, ученик знаменитого теоретика музыки Джозеффо Царлино, разочаровавшийся в учителе, играл на лютне, сочинял мадригалы, исследовал и описывал законы музыкального строя и акустики, составлял манифесты, а также стал отцом не только Галилео Галилея, но и теории нового жанра dramma per musica («драма через музыку») на основе древнегреческой трагедии — в Новое время из него вырос жанр оперы.Галилей утверждал, что музыка, соответствующая движениям души и рассказывающая о человеке, должна в точности следовать движению слова и быть исключительно одноголосной и мелодекламационной (повторяющей контуры речи) — только так можно расслышать и передать его смысл. Драмы и фаволы (сказки) на музыке на сюжеты из античной мифологии стали предшественниками опер. А пока авторами новых музыкальных драм было принято считать поэтов (среди них Оттавио Ринуччини, в числе прочего — автора первой фаволы «Дафна», музыка которой не сохранилась, и драмы «Эвридика», от которой остались фрагменты), хотя на практике авторская группа представляла собой целый коллектив разных специалистов, причем многие из них не только сочиняли, но и участвовали в представлении.

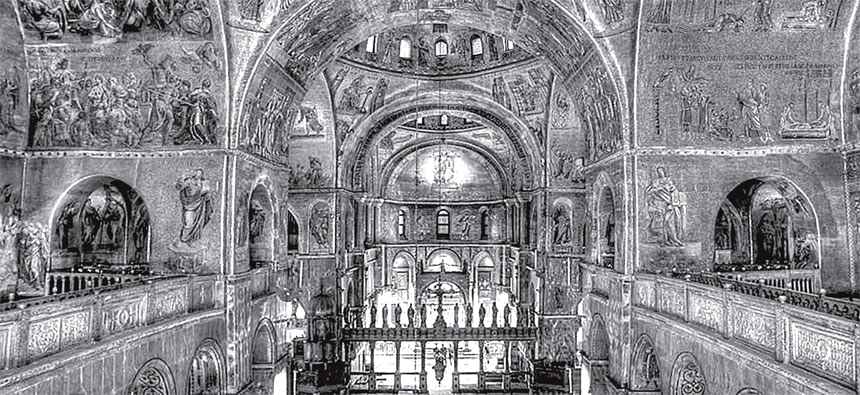

Что до венецианской многохорной музыки — это был редкий пример целого стиля, почти полностью обязанного своим существованием конкретной архитектурной постройке: хоры в Сан-Марко располагаются двумя рядами на значительном отдалении друг от друга, из-за чего певчие на хорах не могут звучать синхронно — слишком велика задержка, с которой звук достигает противоположной стены храма.

Интерьер собора Сан-Марко.

Но связи между музыкой и архитектурой прослеживаются не только в Венеции. В композиции мотета «Nuper Rosarum Flores» Гийома Дюфаи по случаю освящения купола флорентийского собора Санта-Мария-дель-Фьоре спрятан тонкий архитектурный намек: четыре части заметно разнятся по длине — их соотношение можно описать формулой 6:4:2:3. И это — не что иное, как пропорции иерусалимского Храма Соломона: 60 локтей — общая длина, 40 — длина нефа, 20 — ширина, 30 — высота. Числам, использованным в мотете, приписывалось и символическое значение: Беда Достопочтенный, к примеру, утверждал, что «шесть» означает совершенство работы, а «два» — любовь и близость Господа. Его проповедь «На освящение церкви» (список с которой хранится как раз в библиотеке Санта-Мария-дель-Фьоре) начинается с упоминания зимы как метафоры долгих гонений на ранних христиан. Похоже, утверждая в первых строках мотета, что «суровая зима прошла», Дюфаи имел в виду именно это — а вовсе не климатические обстоятельства Флоренции в 1436 году.

Эпоха мадригала: Римские каникулы

Если Гийом Дюфаи в Италии, можно сказать, пошел по церковной линии — он был принят в папскую певческую капеллу, то нидерландские полифонисты следующих поколений, включая Жоскена, приезжали в итальянские города по приглашению светских властителей, многие из которых авторитетом превосходили римских пап.

Папство переживало нелегкие времена — на репутации святого престола дурно сказывался раскол начала XV века, когда в Риме, Авиньоне и Пизе было выбрано сразу три разных папы, каждый из которых считал себя единственно легитимным, а собор в Констанце, созванный ради примирения сторон, не нашел ничего лучше, как провозгласить антипапами всех троих и избрать четвертого. Легче не стало и после того, как раскол с трудом удалось преодолеть: в том, что касалось благочестия, не многим папам Возрождения удавалось быть примерами для подражания. Отдельно отличился папа Александр VI, в миру Родриго Борджиа, приживший с десяток детей от разных женщин, включая — по слухам — собственную старшую дочь.

Секулярные предпочтения музыки позднего итальянского Ренессанса тем отчетливей и ярче, чем острее репутационный кризис церкви.

Северных музыкантов в Италии ждали щедрые гонорары герцогов и князей (Медичи, д’Эсте, Сфорца, Гонзага), особенная чуткость по отношению к связи музыки, слова и театра (церковных мистерий, площадных и придворных жанров) и специфическая свобода взаимодействия богослужебных и лирических, аристократических и фольклорных традиций в преимущественно светском искусстве.

Считается, что подобно Данстейблу, заимствовавшему из английской народной музыки неканонические терции, Жоскен Депре подслушал впечатляющие диссонансы в итальянских фроттолах.

Скеджа (Джованни ди Сер Джованни). Свадебный сундук «Cassone adimari», деталь. 1443–1459.

Легкомысленные трех— или четырехголосные песни в куплетной форме с мелодией в верхнем голосе (супротив привычного в церковной полифонии cantus firmus в среднем) играли роль легкой музыки рубежа XV–XVI веков. При дворе Франческо II Гонзага в Мантуе, к примеру, жил Маркетто Кара, в обязанности которого входило радовать гостей запоминающимися фроттолами. Кара пел один под лютневый аккомпанемент, и так же предлагалось поступать остальным — в 1509 и 1511 годах издатель Оттавиано Петруччи выпустил два сборника фроттол в переложении для голоса и лютни.

Фроттолы, так же как их южный, неаполитанский аналог, фривольные вилланеллы с выраженным танцевальным ритмом, не регулировались каноном. А их диссонансная свобода точно следовала ритмическому рисунку и поэтическому слову. В конечном счете именно поэтическая логика сформировала центральный жанр светской музыки Возрождения — мадригал.

Мадригалисты: с живыми — на живом языке

Новая итальянская поэзия, связанная с именами Пьетро Бембо и его последователей, никак бы не вместилась в скромные рамки фроттол и вилланелл. В трактате «Рассуждения в прозе о народном языке» Бембо описывает особые приметы новой литературы: приоритет итальянского языка над латынью и эстетических категорий над всеми прочими. Поэт, по Бембо, становится как бы немного музыкантом: он должен (именно должен — теории Бембо в лучших традициях Высокого Возрождения свойственна строгая модальность) обращать внимание не только на содержание произведений, но и на suono, то есть звучание:

Звучание есть то созвучие и та гармония, которые в прозе рождаются из слаженности слов, а в поэзии, кроме того, и из сложенности рифм. Поскольку созвучие, которое рождается из слаженности многих слов, источником своим имеет каждое отдельное слово, а каждое отдельное слово приобретает качество и форму сообразно находящимся в нем буквам, необходимо знать, какой звук дает нам каждая из этих букв — будь то по отдельности или вместе.

Каждая строчка поэтического текста, по Бембо, должна быть сконструирована, исходя из фонетических и эстетических особенностей слов, и здесь примером был Петрарка, много раз переписывавший сочинения в поисках идеала. Музыкальным аналогом и спутником новой поэзии мог быть только по-новому изысканный, рафинированный жанр. Никакой латыни, только родная речь; никакого строгого канона — полная свобода выразительных средств: мадригал в этом сродни фроттоле. С другой стороны, изощренная полифония, возвышенная поэзия вместо бытовой, фактическое отсутствие реприз (повторений, возвращений материала как в куплетной форме) — черты «высокой» традиции. Петрарка, на которого ссылается Бембо, стал излюбленным поэтом композиторов-мадригалистов: его стихи положил на музыку, например, Бернардо Пизано, чей нотный сборник 1520 года считается самым ранним из сохранившихся светских, «сольных» изданий (опубликован Петруччи).

Рафаэль. Портрет Пьетро Бембо. Ок. 1504.

Синхронизация поэтической и музыкальной экспрессии — то откровенная, то сглаженная, — которая у полифонистов возникает всегда по особому случаю, для мадригала становится правилом — мелодический рисунок детально реагирует на курватуры поэтического текста, откликается на все его эмоциональные вызовы: улыбка иллюстрируется каскадом коротких нот, тяжелый вздох — понижением на тон или полтона. Особые приемы реагирования в мадригальной музыке назвали мадригализмами. Со временем они вошли в привычку и проникли и в другие музыкальные формы, но первоначально мадригализмы лишний раз свидетельствовали об эксперименталистских, поисковых основаниях всей мадригальной затеи.

Джезуальдо, или Некуртуазный маньеризм

Композиторы-мадригалисты экспериментировали с количеством голосов (от двух до восьми, но чаще четыре или пять), с формой изложения (a cappella или с инструментальным сопровождением) и, наконец, с самим звучанием: мадригал узаконил авангардистские по тем временам хроматические полутоновые последовательности и диссонансные созвучия.

Новейший светский музыкальный жанр стал игровой площадкой и полем музыкальных инноваций, а визионерские опыты знаменитого итальянца Карло Джезуальдо ди Веноза вошли в историю как самые смелые из них.

Многие современники Джезуальдо теперь известны лишь специалистам, но его имя не только при жизни, но и, например, в XX веке склонялось на все лады: Альфред Шнитке посвятил ему оперу, Стравинский — мадригальную симфонию «Монументум», Хулио Кортасар использовал сложную структуру одного из мадригалов в рассказе «Клон», Вернер Херцог снял о нем фильм «Смерть на пять голосов», Бернардо Бертолуччи намеревался снять фильм «Ад и рай» (замысел остался нереализованным).

Во многом пристальное внимание в веках связано с биографией Джезуальдо, годной для романтической мифологизации, — в 1590 году Джезуальдо застал жену Марию д’Авалос с герцогом Андрии и собственноручно убил обоих. Венецианский посол в Неаполе сообщал леденящие душу подробности: «Названный герцог Андрии был окровавлен и покрыт многочисленными колотыми ранами, следующим образом: ранение от аркебузы на левой руке прошло сквозь его локоть и даже прошло через грудь; рукав на его рубашке опален; следы различных ран от острого стального оружия отмечаются на груди, руках, голове и лице; еще одно ранение от аркебузы — на виске и над его глазом, где было большое кровоизлияние».

Дело удалось замять (считается, что подействовали связи композитора в церковных кругах), однако психическое состояние Джезуальдо с тех пор оставляло желать лучшего; по словам одного из современников, «Джезуальдо страдал от целой орды демонов, которые его весь день напролет непрерывно мучили, пока 10 или 12 специально нанятых им молодых людей трижды в день крепко его не избивали; при этом он улыбался. В этом положении он и умер, пережив, однако, смерть своего единственного сына Дона Эммануэля, который ненавидел отца и только и ждал его смерти».

Неудивительно, что музыка Джезуальдо проходит скорее по ведомству неврозов, чем приятного досуга, столь любимого ренессансными горожанами. Композитор Эмилио де Кавальери писал в 1593-м: «Князь Венозы, который хочет только играть музыку и петь, сегодня заставил меня посетить его и продержал семь часов. Мне кажется, после этого я два месяца не смогу слушать музыку».

Учитывая то, какого рода музыку играл и пел Джезуальдо, де Кавальери можно сочувствовать или завидовать — в зависимости от предпочтений читателя и слушателя. Самый знаменитый мадригал «Moro, Lasso, Al Mio Duolo», с резким, контрастным мелодическим профилем, диковинными сопряжениями тонов и свободным переходом стихотворных строк и мотивов из одного голоса в другой, даже сейчас звучит пугающе современно (Олдос Хаксли сравнивал его с «поздним Шёнбергом») и дьявольски сложен для исполнения: вокальный квинтет Il Complesso Barocco, исполняющий мадригал у Херцога, по ходу дела съезжает на полтона вниз (но сполна компенсирует это обстоятельство исполнительской выразительностью), а Deller Consort, записавший свой известный вариант мадригала в сильно замедленном темпе, напротив, едва заметно мигрирует на четверть тона вверх. Все дело — в пресловутых хроматических интервалах. Джезуальдо был не первым, кто их использовал, — у Орландо Лассо в цикле мотетов «Prophetiae Sibyllarum» встречаются созвучия, практически неслыханные в композиторской музыке до XX века. Но в его музыке, насыщенные необычайной музыкально-поэтической экспрессией, они зазвучали особенно поразительно: «Гибну, несчастный, скорбь велика моя: / Та, что могла бы дать мне жизнь, / Увы, меня уничтожает / И не хочет дать мне помощь. / О, несчастная судьба! / Та, что могла бы жизнь мне дать, / Увы, дает мне смерть».

Пронзительный трагизм поэтических строк мадригала «Moro, Lasso, Al Mio Duolo» передан в музыке с дактилоскопической точностью. Вторая и шестая строки («Та, что могла бы дать мне жизнь») благозвучно диатоничны, остальные насквозь пропитаны хроматикой, причем центральная, четвертая строка («О, несчастная судьба») полностью сконструирована из острых, резких диссонансов.

Джезуальдо не оставил после себя композиторской школы — его гений был слишком безумен или же слишком экстремален для музыкального мейнстрима. Тем не менее, кажется, именно в нем достигла кульминации ренессансная идея музыки как проводника в правдивых и вымышленных историях человеческой души и верного спутника ее эмоциональных приключений — несмотря на то, что и хронологически, и стилистически мадригалы Джезуальдо с их мрачной экспрессией уже принадлежали эпохе маньеризма.

Черт и чернильница, или Зима близко

Вторая половина XVI века — время кризиса ренессансного идеала гармонии человека, природы и искусства. Если на протяжении XV века главными в церковной музыке становились темы и сюжеты Спасения или поклонения Деве Марии и святым, то теперь мотеты все чаще повествуют об Иове на гноище, о Давиде, оплакивающем смерть Ионафана, о Рахили, рыдающей над своими детьми, о блудном сыне или о распятии. Трагическое, кажется, растворено в воздухе, миряне охвачены демономанией, ученое сословие то и дело бросается чернильницами в незваных посетителей-чертей, но и сама церковь переживает разлом, невиданный со времен схизмы и несравнимый даже с Авиньонским пленением пап.

О чертях и лютеранстве

Задолго до того, как сюжет про черта и чернильницу стал частью неофициального жития основателя протестантизма Мартина Лютера, а в его комнате в Вартбурге (Lutherstube) начали тщательно оберегать вмятину на стене и чернильное пятно, — он давно уже был бродячим. В первоначальных версиях чернильницу в гневе бросает вовсе не Лютер и не какой-то безымянный университетский профессор, а, наоборот, сам черт, перед тем как испариться, оставив на память о себе в комнате гнусный смрад. («Ты ставишь меня в большое затруднение, потому что мне теперь некогда, я занят. А вот тебе книга; в ней ты найдешь то, что тебе нужно», — так начинает разговор с чертом Иоганн Георг Гедельман в своем трактате в 1591 году. Еще более поздний пересказ старинного сюжета — стихотворение нюрнбергского мейстерзингера Ганса Дайзингера, датированное 1602 годом):Явился черт, с насмешкою

схватил он бутыль с чернилами,

чтобы вылить их на писание Лютера.

Мартин Лютер сказал раздраженно:

«Если ты мне помешаешь,

Смогу я снова это написать».

И вот тогда

Схватил черт бутыль рукою,

Швырнул ее в Лютера — да об стену.

Это можно и по сей день там найти.

31 октября 1517 года немецкий монах и богослов Мартин Лютер прибивает к дверям виттенбергской церкви 95 тезисов, в которых критикуются злоупотребления католической церкви, включая торговлю индульгенциями, оспариваются отдельные постулаты (в частности, о чистилище) и провозглашается, что человек спасется истинным покаянием, а не формальным — посредники в лице папской церкви и ее обрядов ему ни к чему. Так начинается Реформация.

Католический мир реагирует нервно: мэтр Жан, хормейстер капеллы Эрколе II, герцога Феррарского, в распространенной технике пародии пишет весьма цветистый антилютеранский мотет на мелодию «Te Deum Laudamus»: «Тебя, Лютера, проклинаем, / Тебя еретиком исповедуем, / Ты отец ошибок, / Отвратителен всей земле. / Тебя ангелы и архангелы, / Тебя верные и все религии, / Тебя клирики и миряне / С омерзением называют: / Мерзок, мерзок, мерзок / Хулитель Бога Саваофа! / Полны небеса и земля / Отвратительного ничтожества твоего! / Тебя восхваляет прелюбодейный хор отступников, / Тебя восхваляет обреченных лицемеров множество, / Тебя восхваляет про́клятое воинство отлученных!»

В 1545 году открывается Тридентский собор, продлившийся почти двадцать лет (правда, с длительными перерывами), — по его итогам побеждает силовой вариант: о диалоге с протестантами речь не идет, папство признается единственным легитимным носителем духовной власти. Тем не менее ясно, что за симпатии паствы теперь придется бороться со сторонниками Реформации, поэтому принимается ряд положений, призванных сделать церковь ближе к народу, в том числе торговля индульгенциями объявлена вне закона. Более того, папа Пий IV выносит на обсуждение вопрос, не следует ли вовсе отказаться от полифонического многоголосия и вернуться к старинным григорианским хоралам — ведь в них, по крайней мере, можно разобрать слова.

Установлено, что это не более чем красивая легенда, но долгое время считалось, что отклонить предложение папы клирикам помогло одно конкретное музыкальное произведение — «Missa Papae Marcelli» («Месса папы Марчелло»), сочиненная в 1555 году Джованни Пьерлуиджи да Палестриной и убедившая благородное собрание в том, что полифоническую музыку можно писать так, чтобы слова священных текстов были ясно различимы. Как бы там ни было, полифонию было решено сохранить, однако изрядно ограничить в правах: тексты и мотивы светского происхождения больше не допускались, помимо хорала разрешались гимны и лауды, а также законодательно утверждалось, что текст в церковной музыке должен быть отчетливо слышен.

Мятежному духу Джезуальдо, вообще-то не ограничивавшемуся мадригалами, в пространстве церковной музыки было бы тесно. Другое дело Палестрина — в его биографии тоже немало трагических событий: с 1572 по 1580 год чума одну за другой унесла жизни его брата, двух сыновей и жены. Но искусство Палестрины оставалось внимательным и чутким по отношению к миру и заказчику (известно, как в 1568 году он спрашивал у герцога Гонзага, какая месса тому нужна — короткая или длинная и надо ли, чтобы в ней непременно были слышны слова), а карьера складывалась исключительно удачно. Уже в 1551 году в возрасте двадцати шести лет он по личному приглашению папы Юлия III становится капельмейстером собора Святого Петра и за вычетом пяти лет, проведенных на сходной должности в Латеранской базилике, занимает этот пост до самой смерти в 1594 году. В отличие от большинства коллег-современников Палестрина не был целибатным клириком и после смерти первой супруги женился еще раз, всю жизнь кормил семью, а когда умер его сын — обеспечивал невестку и усыновил внуков.

Творчество Палестрины — своего рода музыкальный фасад Контрреформации: в соответствии с предписаниями Тридентского собора, даже в мадригалах, формально не подлежавших цензуре святого престола, он предпочитает духовные тексты. А на всю его долгую жизнь приходится только два светских по жанру музыкальных сборника. Приоритеты Палестрины — сдержанность, умеренность, спокойствие, ясность, благозвучие; если в произведениях Палестрины встретятся диссонансы, можно быть уверенным, что они придутся на слабую долю и будут мгновенно схвачены и исправлены течением музыки.

О стиле Палестрины композитор Владимир Мартынов пишет как будто раздраженно, но только на первый взгляд:

В произведениях Палестрины нет ни кульминаций, ни спадов, развитие отсутствует. К ощущению, полученному от минутного прослушивания подобного произведения, не прибавят ничего нового даже прослушивания многочасовые. Сколько бы мы ни слушали музыку Палестрины, мы не сможем ни развить, ни дополнить ощущения, полученного от отдельного момента, кроме, конечно, чисто количественного накопления. Произведения Палестрины — это процесс, который создает у слушателя ощущение отсутствия какого бы то ни было процесса: время как таковое отсутствует, стрелки часов неподвижны. Это — вечность.

Вечность и внятность — странное сочетание, но музыка Палестрины состоит из этой смеси на 90 процентов, как человек из воды. Неудивительно, что позже, в XVIII веке, стилю Палестрины отвели поучительную роль: композитор и теоретик Иоганн Йозеф Фукс на его примере преподавал ученикам основы контрапункта. А Верди в 1860-е годы советовал современным композиторам осваивать стиль Палестрины, вместо того чтобы слушать Вагнера. Палестрина стал дидактическим примером на века, даже когда его стиль письма давно уже не применялся: говорим «строгий контрапункт» — подразумеваем «Палестрина». Логично и другое — если музыка Джезуальдо в XX веке вдохновляла Стравинского и Шнитке, то Палестрине, например, посвящена опера Ганса Пфицнера, называвшего себя антимодернистом.

Фигура масштаба Палестрины в протестантском мире появится еще не скоро, но в стремлении к вечной внятности музыка Реформации и Контрреформации иногда обнаруживала общие подходы.

Пропагандистская пародия

Лютеране так же активно, как католики, и с удовольствием пользовались техникой пародии. Вот одно из популярных лютеранских песнопений на основе песни XV века Генриха Изаака. В оригинале лирический герой покидает всего-навсего город Инсбрук: «Инсбрук, я должен покинуть тебя. / Мой путь ведет меня далеко отсюда, / В далекую страну. / Моя радость отнята у меня. / Не знаю, как мне вновь обрести ее, / Если я страдаю».В лютеранской транскрипции история заиграла новыми красками: «О мир, я должен покинуть тебя. / Мой путь ведет меня далеко отсюда, / На вечную родину. / Хочу отдать свою душу, / Тело и жизнь / В милостивые руки Божии».

Вопреки распространенному заблуждению, Лютер — человек великолепно образованный и в музыке искушенный (он и сам играл на лютне) — вовсе не настаивал на моментальной отмене многоголосия в богослужебной практике и замене его на одноголосные хоралы. Как, впрочем, не настаивал он и на обратном. Интеллектуал и радикал в богословии, по отношению к музыкальным традициям Лютер был более консервативен. Идеология интересовала его больше эстетики, которая в свою очередь для него только инструмент подлинного религиозного переживания. Лютер идеалистически верил, что это переживание нужно людям. Поэтому он комбинирует канонические григорианские напевы с новыми хоральными мелодиями, переводит текст мессы на немецкий и начинает заботиться о массовом образовании.

В его «Formula missae» (1523) — новом варианте мессы на латыни — указано, что немецкие хоралы могут быть включены в литургию либо вместо отдельных частей, либо как дополнение. А в «Deutsche Messe» (1526), переведенной на немецкий язык, уже подробно разработаны немецкие эквиваленты текстов проприя и ординария.

Кроме того, при Лютере на равных сосуществовали две литургические формы, две версии литургического пения — многоголосная и одноголосная, профессиональная и общинная. И соответственно — два типа сборников немецких гимнов. Один из первых — сборник четырех— и пятиголосных гимнов 1524 года, изданный в Виттенберге Иоганном Вальтером с предисловием Лютера, — предназначен для профессиональных церковных хоров. И только через два года вышла его одноголосная версия для исполнения мирянами без сопровождения органа или хора. Тогда же появилась характерная для лютеранства практика использования одной мелодии для разных текстов и наоборот — использования нескольких мелодий для одного текста, так что их круг, определенный набор мелодий дальше ассоциируется именно с ним.

В этой практике вариативности, взаимозаменяемости, формирования круга, облака гибко связанных друг с другом текстов и мелодий — следы самых принципиальных и содержательных богословских споров времени. Для лютеранина Спасение перестает быть заключено в церемониале, следовательно, музыка берет на себя функцию прямого сообщения, адресованного Богу, индивидуальной (что не исключает коллективных форм музицирования) практики покаяния и Спасения. Так в литургической и окололитургической музыке появляется новое измерение — текст, спетый от первого лица.

19-я страница книги Мартина Лютера «Deutsche Messe».

Лютеровские установления и новые идеи не оказались бы так влиятельны, если бы не его перевернувший мир образовательный проект, причем гибкость реформы образования сочеталась с интеллектуальной цельностью: например, латинский язык приветствовался там, где были латинские школы или университеты, но само преподавание в них было реформировано. В частности, музыка преподавалась как одна из первых дисциплин после богословия, выше грамматики и риторики, причем преподавалась она не абстрактно, а в связи с репертуаром, который пели в конкретной церкви, к которой была прикреплена школа.

К концу XVI века чума, Тридцатилетняя война и голод сделали так, что личный смысл молитвенных слов стал складываться сам собой. И появилась большая немецкая духовная поэзия, а с ней немецкая культура пения, не бытового, но и не литургического свойства — родственного мейстерзингерам (без нее у нас не было бы ни Большого Баха, ни Шумана, ни Малера). Новых хоральных мелодий в это время появляется немного, тексты хоралов группируются вокруг тем распятия, утешения, смерти и вечной жизни (начинается эпоха хоралов исповедания веры). Параллельно разрастается традиция простых четырехголосных гармонизаций хоральной мелодии в верхнем голосе (а не как раньше — в среднем, теноре) — по песенному типу.

Для всех и для каждого, для церкви и для дома, для дальних и родных, для больших пространств и для камерных, совсем домашних — в духе лютеранской идеологии индивидуального спасения через ежедневное, разделяемое с близкими служение, общение, покаяние, пение, музицирование. Там, где недотянула идеология, — сработала сама жизнь, или, по-лютеровски, «божий промысел». Рождается религиозная музыка, которую можно играть и петь буквально дома. Подтягиваются профессиональные композиторы — они начинают придавать ей привычный для светской практики итальянизированный, современный, мелодичный вид, хоровое сопровождение все чаще заменяется скромным инструментальным или чаще органным (после войны, когда церкви разрушены, школы закрыты, заплатить органисту проще, чем содержать целый хор), а люди начинают сами петь и сочинять: скромность скромностью, а барокко не за горами.

Между тем и в католическом мире ситуация давно изменилась: еще франкские императоры взяли за правило размещать органы в соборах. К XV веку относятся первые сохранившиеся письменные образцы органной музыки, с которой связана отдельная революция в музыкальной нотации: с подачи немецких органистов все партии полифонических голосов стали записываться на одной странице друг под другом.

Чтобы было проще соблюдать размер, перед сильной долей стали проводить единую для всех строчек-голосов вертикальную черту: так записанная музыка впервые начала члениться на такты.

Орган: король инструментов

В 1523 году в Венеции вышел сборник ричеркаров, мотетов и канцон Марко Антонио Каваццони — так самой ранней из сохранившихся коллекций сочинений для органа стал сборник не литургической, а светской органной музыки. Между тем большая часть музыки, звучавшей на органе, не записывалась — практика была импровизационной, и органисты церковные и светские (в домашней и придворной жизни использовался компактный орган-позитив) импровизировали на одноголосный мотив песни или хорала. Традиция в целости дожила до времен И. С. Баха. А среди музыкантов-органистов немало тех, кто был слепым (как итальянец Франческо Ландини или немец Конрад Пауманн).Сегодня орган ассоциируется в основном с западноевропейской музыкой, хотя в Западную Европу он был завезен из Византии, где традиция не прерывалась с античных времен (создание первого, водяного органа, или гидравлоса, приписывается Ктесибию Александрийскому, греку, жившему в III веке до н. э.). В Древней Греции и в Древнем Риме орган чаще всего звучал на празднествах и спортивных соревнованиях — и византийцы отводили ему примерно ту же роль. Но когда император Константин V передал инструмент в дар франкскому королю Пипину Короткому, тот мгновенно распорядился установить орган в Компьенском соборе. Появление органа в храме произвело должный эффект: как будто сам Господь благоволил императору, даруя ему чудо-инструмент, хотя неповоротливые ранние органы времен Меровингов и Каролингов мало напоминали волшебство: органист бил по тугим клавишам-дощечкам всей ладонью, а то и кулаками, пока его помощники — кальканты — качали мехи наподобие кузнечных.

Еще революционней звучали венецианские композиторские новшества конца XVI века. Римская Контрреформация, манифестированная в консервативном стиле Палестрины, как раз приступила к масштабной экспансии: в 1598 году, после смерти бездетного Альфонсо II д’Эсте, папа Климент VIII бескровно аннексировал Феррару и быстро установил там свои порядки. Но Венеция с ее автономией дожей осталась на карте Италии одним из немногих анклавов ренессансного свободомыслия — и музыкальная жизнь города бурлила и пенилась, как вода в венецианских каналах. Если у Адриана Вилларта многохорным перекличкам в музыке полагался только строгий органный аккомпанемент, то его последователи в инструментальном отношении еще изощреннее.

Церковная служба все больше напоминает академический концерт, в ней принимают участие уже не только «сотрудники» собора (певчие и органист), но и приглашенные музыканты. В хоровых сочинениях Андреа Габриели, занявшего пост штатного органиста Сан-Марко после Вилларта, инструментальный аккомпанемент звучит непринужденно изобретательно.

А в музыке его племянника Джованни Габриели (кроме прочего — учителя Генриха Шютца, одного из первых великих мастеров немецкого барокко) прописываются виртуозные инструментальные соло и указания на состав инструментов (скорее всего, они служили ориентиром в выборе исполнителей в конкретные дни: не только из размеров гонораров в платежных ведомостях, но и из его партитур мы знаем, что в капелле служили выдающиеся виртуозы: одним из них, например, был корнетист Джованни Бассано).

Ренессансная практика подбора инструментов оставалась гибкой: одно и то же сочинение могло быть исполнено, к примеру, консортом виол или флейт; стандартные исполнительские составы появятся только в эпоху барокко, а пока комбинаторные возможности ограничены лишь возможностями капеллы. Джованни, зная наизусть все акустические свойства Сан-Марко с его необычайно долгим эхом, порой использует инструментовку, которая может показаться современному профессионалу несбалансированной: так, как надо, она будет звучать только в стенах собора — или же в студийной аудиозаписи.

Звучание и композиция музыки Джованни Габриели неотделимы от архитектуры Сан-Марко — он знал, как можно в ней играть динамическими контрастами, поэтому указывал их место в нотах (один из самых знаменитых примеров ранней «динамически нотированной» музыки — его «Sonata piano e forte»).

Много лет спустя тончайшие градации от пианиссимо до фортиссимо станут одним из самых мощных средств эмоционального воздействия музыки. А новый инструмент, для которого станут сочинять музыканты от Бетховена до Шостаковича, так и назовут — фортепиано, или «громкотихо»; впрочем, прежде чем оно появится на свет, пройдет еще без малого полтора столетия. На дворе уже будет Новое время, пришедшее на смену Ренессансу.

Что еще почитать

Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения. М.: Музыка, 1985.

Коннов К. Нидерландские композиторы XV–XVI веков. Л.: Музыка, 1984.

Бедуш Е. Хит-парад XVI века: виланелла, канцонетта, балетто // Музыка и время. 2006. № 9.

Барсова И. Очерки по истории партитурной нотации. М.: МГК им. Чайковского, 1997.

Лебедев С., Поспелова Р. Musica Latina. Латинские тексты в музыке и музыкальной науке. СПб.: Композитор, 2000.

Назад: Глава 2 Средневековье: через задворки до небес

Дальше: Глава 4 XVII–XVIII века: компас, голос и аффект