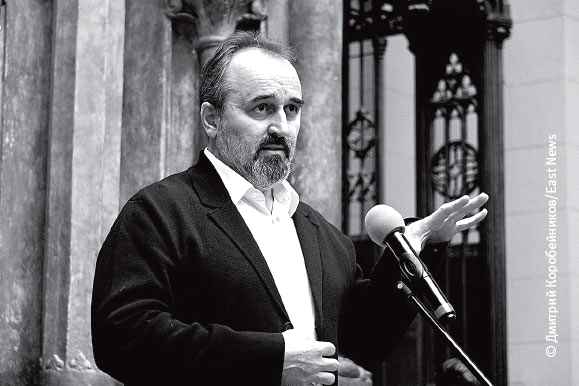

Дмитрий Аксенов

меценат

О продвижении русской музыкальной культуры на Западе, преимуществах цифровой эпохи, а также об «Оде к радости» в гипсе

Я родился в Новосибирске, мои родители — те, кого называют «голубые воротнички», — занимались строительством энергетических объектов в Казахстане и Узбекистане и в конце концов осели в Припяти, там, где Чернобыльская атомная электростанция, в городе, куда стекались лучше инженерные мозги, собирались кадры со всей необъятной Родины. Школа была известна высоким уровнем преподавания и подготовки, я учился в математическом классе, потом поступил на Физтех и окончил его, а о музыкальной культуре довольно долго систематического представления не имел. Позже я узнал, что родители однажды водили меня в музыкальную школу (сам я этого совсем не помню), но на фортепиано мест не было; предложили играть на трубе, но родители отказались: нет, это нам не подходит. Своих одноклассников, которые ходили параллельно с обычной школой в музыкальную, я воспринимал как голубую кровь, интеллигентов. Вот ведь люди какие! Нет бы где-нибудь на заборе посидеть — а они еще во вторую смену отдуваются, пропащие.

Впрочем, музыка в жизни все же присутствовала всегда: лето я проводил у бабушки в Николаевской области, поэтому украинская народная музыкальная культура — пение песен за столом, с друзьями, везде — была для меня нормой. Тогда считалось, что мне медведь на ухо наступил — и ладно, я ни на что не претендую. Много позже, уже в середине 1990-х, мы поехали с друзьями кататься на лыжах в Австрии, как-то ехали долго в автобусе, все веселились, и я почему-то стал петь, сам себе. И ребята говорят: «О, да у тебя голос!» Так и выяснилось, что со слухом все в порядке, — это было первое откровение.

Второе откровение случилось, когда однажды я порвал связку и сидел в гипсе без движения, мне было нечего делать. Дочка тогда занималась сольфеджио, а я взял несколько уроков фортепианной игры. И когда после первого же урока стал наигрывать «Оду к радости» Бетховена, то понял, что на самом деле нет ничего непреодолимого. Просто нужно решиться и сделать шаг, тогда ты сможешь получить любой опыт.

В общении с музыкой мне пригодилось физтеховское образование — я привык подходить ко всем вызовам прагматично, как к решению задачи. Да, мне, безусловно, всегда нравилось слушать, но покажите того, кому это не нравится? На классические концерты я попадал по случаю: если кто-то приглашал или я где-то оказывался проездом, где можно было пойти в оперу. Но за плечами у меня был университетский курс лекций по истории культуры Марины Ильиничны Свидерской — феноменального человека, она изменила мой взгляд на мир, на себя, на причинно-следственные связи: для физика становится все понятно, когда видна причинно-следственная связь между разными феноменами в их исторической целостности. Когда музыкальная культура стала для меня ближе и я оказался вовлечен в музыкальный процесс социально, я взял курс лекций по истории оперы: то, как музыкальная эволюция происходила параллельно с общекультурной, встроилось в мою картину мира.

Системный подход был важен, когда возникли проекты с Австрией: сначала это была ярмарка современного искусства viennacontemporary и сотрудничество с людьми, которые занимаются современным искусством, с культурным сообществом; в Европе в него входит и управленческая элита — ренессансные люди, инноваторы. И если ты становишься участником современного культурного процесса, даже когда это узкий сегмент визуального искусства, при системном подходе ты начинаешь смотреть на культуру в широком контексте, понимать ее инновационную роль в обществе, в экономике, видеть, как отдельные сегменты на самом деле взаимосвязаны. Поэтому, когда президент Зальцбургского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер обратилась ко мне с предложением организовать Русский клуб друзей фестиваля, мне это стало интересно. Она сказала: «Русская музыкальная культура — это такой безграничный мир! И почему-то, хотя в одной Москве живет столько миллиардеров, русского клуба любителей Зальцбургского фестиваля, клуба друзей нет». В то время я уже был знаком с Маркусом Хинтерхойзером, замечательным музыкантом, которому предстояло стать художественным руководителем фестиваля, и понимал, что речь не о «махровой классике», которая пребывает в самодостаточном состоянии и не хочет никуда развиваться. И я сказал: «Если русская музыка вас действительно интересует, если вы готовы ее продвигать, значит, наши стратегии совпадают». Это самое главное — в мелочах всегда можно договориться, если вы преследуете одну и ту же стратегическую цель. Именно это представляет собой главную сложность для многих крупных культурных институций, погруженных в решение тактических задач: дефицит стратегии.

Но в значимости идеи продвижения русской музыкальной культуры Зальцбург не нужно было уговаривать: Хинтерхойзер учился у русских пианистов, и это он, например, открыл мне Курентзиса — на тот момент я никогда с ним не пересекался. Я поехал в Пермь на премьеру оперы «Носферату» композитора Дмитрия Курляндского и режиссера Димитриса Яламаса, дирижировал Курентзис. Удивительный спектакль, необычный для российского оперного театра, тем более провинциального. Я уже был «обременен» языком современной культуры, мой опыт взаимодействия с современным искусством дал мне возможность заниматься культурой как сферой инновационной творческой деятельности, и спектакль с его абстрактным действием, звучанием, игрой попал прямо в точку. Я подумал: вот ведь, как интересно — буквально in the middle of nowhere происходит такое мощное, современное культурное шоу. И при всей его кажущейся сложности, непривычности из зала никто почти не уходил — а ведь там была в основном местная аудитория, не столичная. Тогда Маркус уже хотел привезти Теодора в Зальцбург, и я стал частью этой истории.

С точки зрения эстетического взаимодействия я не провожу различий между старой и новой музыкой. Классика — это то, из чего выросла современная культура; более того, если знаешь ее историю, то понимаешь, что и сама классика в свое время была инновационна. Я заметил интересный феномен: если для человека культура — это составная часть его ДНК, то у него открытое сознание, он не закрывается от всего непонятного и не говорит: «Все это ерунда просто потому, что не укладывается в мои представления о мире». Вместо этого он думает: возможно, я этого не понимаю, но я хочу узнать, разобраться, хочу вступить в диалог. У меня есть хороший знакомый, очень успешный бизнесмен. Я спросил его: как ты относишься к современному искусству? Он ответил: «Это не мое». Но я видел, что у него незашоренное сознание, — поэтому я позвал его на выставку Верещагина в ЦДХ, Дмитрий Гутов рассказывал о художнике, и в какой-то момент он подвел к тому, что на самом деле Верещагин был инноватором. У моего товарища открылись глаза: «Действительно!» Так что сегодняшняя культура — она не висит в воздухе, она не оторвана от прошлого, это часть эволюционного процесса. Просто иногда ей требуется перевод — как говорится, «с лягушачьего на птичий»: это специфическая отрасль знаний, в которую так с ходу не заскочишь.

Но хорошая новость для культуры, на мой взгляд, заключается в том, что мы живем в эпоху нового антропоцентризма, которую нам обеспечила цифровая революция. Человек предоставлен сам себе, собственной энергией он может изменить жизнь миллиардов, просто предложив свою идею, воплотив ее, сделав какой-то бизнес. Возьмите Грету Тунберг — она донесла свои идеи через современные средства коммуникации до миллиардов. И посредники в виде государства, корпораций, институций старого образца теперь уже не нужны — а значит, дает сбой и элитарная культура, основанная на образовательном цензе, то есть на наличии времени и ресурсов.

Слава богу, мы как биологический вид устроены так, что можем получать удовольствие не только от материального потребления, но и от потребления абстрактных, интеллектуальных идей, от познания. Это то, что отличает наше время от предыдущих этапов эволюции. Именно этим занимается культура: созданием и осознанием абстракций, организацией интеллектуального взаимодействия между ними и человеком. Раньше была проблема — нужно было обладать неким аппаратом, объемом знаний, чтобы взаимодействовать с музыкальным искусством, элитарной культурой и получать от нее удовольствие примерно так же, как от физического потребления — от сладкого, например. Но к знаниям, к аппарату доступ для многих был закрыт или усложнен. Однако сегодня диджитал-ренессанс приводит к тому, что все большее и большее количество потребителей дрейфует в сторону более сложных конструкций, образование становится доступным, обучение лучшему больше не стоит дорого, потребителем культуры во всем ее сложном многообразии теперь стать проще, двери открыты.

Параллельно идет очень интенсивное развитие искусства. Неслучайно сейчас так активно работают молодые академические композиторы, в России уже сформировалась критическая масса, но это не локальный, это мировой феномен. Он объясняется очень просто: умища девать некуда. А если серьезно, то культурное наследие само генерирует новые эволюционные практики. Более того, занимаясь искусством, взаимодействуя с ним как художник, менеджер или слушатель на локальном уровне, ты уже можешь интегрироваться и в мировой процесс, чего раньше не было, вплоть до участия в онлайн-проектах или мастер-классах. Да, в нашей ситуации, пожалуй, некоторого элемента экспозиции современной музыкальной культуры пока не хватает — но он появится. Это настолько термоядерной силы продукт, что он неизбежно завоюет умы и займет достойное место в парадигме развития — корпоративного, национального, глобального. Восточноевропейская и особенно российская культура будет оценена по достоинству.

Назад: Генрих Падва адвокат

Дальше: Карина Добротворская медиаменеджер