Книга: Квантовая революция. Как самая совершенная научная теория управляет нашей жизнью

Назад: 5 Физика в изгнании

Дальше: 7 Глубочайшее научное открытие

6

Оно из другого мира!

Альберт Эйнштейн прочел последнюю лекцию в своей жизни в Принстоне, штат Нью-Джерси, 14 апреля 1954 года. Его пригласили выступить на университетском семинаре Джона Уилера по теории относительности, но речь неизбежно зашла о роли наблюдателя в квантовой физике. («На квантовую теорию я истратил гораздо больше мозгов, чем на относительность», – сказал как-то Эйнштейн своему другу Отто Штерну.) Эйнштейн обрисовал свои возражения против квантовой физики, а после этого студенты задавали вопросы, пытаясь защитить взгляды Бора – они ведь учились у Уилера. Эйнштейн терпеливо отвечал, порой с легкой усмешкой спрашивая в ответ: «А когда наблюдателем является мышь, меняет ли это состояние Вселенной?»

Один из присутствовавших на лекции студентов первого года магистратуры был поражен глубиной вызова, который Эйнштейн бросал копенгагенской интерпретации. Спустя год, когда Эйнштейна уже не было в живых, этот студент, Хью Эверетт, нашел хорошее применение его мыслям, сумев обернуть их в защиту своей новой интерпретации квантовой физики. В отличие от Эйнштейна – и подобно Бому – Эверетт попытался решить проблемы квантовой физики в рамках ее собственного математического аппарата, вместо того чтобы строить совершенно новую теорию. Но, в отличие от теории Бома, в решении Эверетта никакие волны-пилоты не участвовали. Ответ Эверетта на вопросы, таящиеся в основаниях квантовой физики, был вполне оригинальным – и гораздо более странным, чем все, что когда-либо предлагали Бом или Эйнштейн.

* * *

Хью Эверетт III родился 11 ноября 1930 года в семье, корни которой уходили вглубь истории штата Виргиния. Его род с отцовской стороны прослеживался на несколько поколений: прадед его сражался за Конфедерацию на полях Гражданской войны. Отец Эверетта, Хью Эверетт – мл., был военным инженером и занимался материально-техническим обеспечением армии. Мать, Катарина Эверетт, свободомыслящая писательница и пацифистка, не сходилась с отцом не только по взглядам, но и по темпераменту; спустя несколько лет после рождения Хью III они развелись (по тем временам довольно скандально). Хью рос в Вифезде, в штате Мэриленд, с отцом и мачехой. В семье его прозвали Толстяком за коренастое телосложение; Эверетт это прозвище терпеть не мог, но оно приклеилось к нему до конца жизни.

С раннего возраста Хью зачитывался научной фантастикой, делал успехи в учебе и проявлял склонность к парадоксам. В двенадцать лет он написал письмо Эйнштейну, в котором рассказывал, что решил задачу о том, что случится с несдвигаемым объектом, к которому приложена непреодолимая сила. Письмо это утеряно, но ответ Эйнштейна на него сохранился: в нем ученый написал, что, хотя в реальности ни непреодолимых сил, ни несдвигаемых объектов не существует, «похоже, что существует один очень упрямый мальчик, который сумел успешно пробиться сквозь необычные трудности, созданные им самим при решении этой задачи».

Спустя год Эверетт получил стипендию в католической военной академии Сент-Джонс в Вашингтоне. Там он преуспевал почти по всем предметам, даже по обязательному закону божию – несмотря на то что за его демонстративный атеизм он получил новое прозвище «Еретик». В 1948 году Эверетт с отличием окончил академию и продолжил образование в Католическом университете, также в округе Колумбия. Здесь он изучал химическую технологию и математику, сразу поразив своих профессоров и соучеников выдающимися способностями к математике и логике.

При его логическом даровании было неудивительно, что Эверетт сохранил пристрастие к парадоксам. На лекциях по закону божьему его терпение иногда иссякало, и однажды Эверетт поставил в тупик одного из своих благочестивых профессоров, представив «доказательство» того, что бога не существует. Говорят, что это доказательство, к огорчению Эверетта, вызвало у профессора серьезные религиозные сомнения, которые довели его до настоящего отчаяния. Но Эверетт вовсе не ставил своей целью серьезно убедить кого-нибудь коренным образом изменить свой взгляд на мир – ему просто хотелось позабавиться. А это для него значило тщательно вывести и оценить все логические следствия из какого-либо утверждения и победить в споре. Обрушивать чьи-то духовные устои в его планы вовсе не входило. После этого случая Эверетт дал себе клятву никогда больше не искушать своим доказательством благочестия верующих. Впрочем, сдержать своего слова он, конечно, не смог и, не в состоянии отказать себе в удовольствии восхищаться абсурдом, всю жизнь то и дело дразнил своими логическими построениями религиозных друзей.

В 1953 году Эверетт окончил Католический университет и выиграл конкурс на место в докторантуре по физике в Принстоне. Он опоздал с подачей заявки на шесть недель, но это ему не помешало: в Принстоне были рады заполучить столь одаренного студента. Эверетт представил в университет наивысший возможный балл по только что введенному тесту GRE по физике (он оказался в 99-м процентиле) и абсолютно звездные рекомендации: «Такую рекомендацию случается давать раз в жизни <…> Эверетт значительно опережает всех студентов, которые учились у меня в Принстоне, Ратгерсе или Католическом университете. Эверетт обладает лучшими познаниями в математике, чем большинство студентов магистратуры Католического университета. Вероятно, никто из студентов не может сравниться с ним в природной одаренности». На Национальный научный фонд (NSF), тоже только что учрежденный, характеристики Эверетта произвели не менее сильное впечатление: фонд оплатил его обучение в Принстоне и назначил ему стипендию.

В Принстоне Эверетт особенно сблизился с тремя однокашниками; позже они поселились вместе. «Эверетт был большим шутником. Ему нравилось подкалывать людей», – вспоминал Хэйл Троттер, один из этой тройки. «Он был страшно азартен и стремился к победе во всем, будь это покер или пинг-понг, – вспоминал другой, Харви Арнольд. – [Эверетт] всегда хотел остаться победителем и, бывало, не отпускал тебя, пока не выиграет». Чарлз Мизнер, третий из друзей, соглашался с этими отзывами, называя Эверетта «блестящим чудаком, чьим излюбленным спортом была борьба за превосходство». Впрочем, Мизнер поспешил добавить, что со стороны Эверетта «соперничество всегда было дружеским».

Принстонских друзей Эверетта тоже поразил его блестящий талант. «После того как я узнал его поближе, я был ошеломлен тем, насколько он умен, – вспоминал Арнольд. – Сначала, пока вы не очень с ним близки, это как будто незаметно. А потом вдруг вы понимаете, что этот парень взойдет на самый верх. Он был умен в очень широком смысле. Я хочу сказать, он разбирался во всем, от химической технологии до математики и физики. И при этом большую часть времени проводил, уткнувшись в научно-фантастический роман. Вот это настоящий гений».

В начале своей учебы в Принстоне Эверетт нашел применение своему таланту в области чистой математики, которая могла бы кому-нибудь показаться связанной с его страстью к состязанию: математической теории игр. Интерес, проявленный Эвереттом, имел практический характер: на языке теории игр говорили военные стратеги и исследователи операций в Пентагоне, где честолюбивый Эверетт уже планировал оказаться после того, как получит свою докторскую степень. В то время Принстон был одним из лучших мест в мире для занятий теорией игр. Фон Нейман, один из основателей этой науки, работал буквально по соседству, в Институте перспективных исследований, а другие гиганты теории игр, такие как Оскар Моргенштерн и Альберт Таккер, преподавали здесь же, в университете. Работал еженедельный семинар по теории игр, лекции на котором читали университетские преподаватели и заезжие знаменитости, например Джон Нэш. На первом году обучения Эверетт посещал семинар регулярно и вскоре написал и представил на нем краткую статью, которая стала классической.

Когда голова Эверетта не была занята теорией игр, он все больше интересовался квантовой физикой. В то время в Соединенных Штатах в большинстве основных курсов квантовой физики почти не обсуждались ее глубинные головоломки – не был исключением и курс, который Эверетт прослушал в первый год в Принстоне. Но, читая классический труд фон Неймана и более новый учебник Бома, Эверетт видел, что в сердце квантовой теории таится нерешенная проблема. Из книги фон Неймана было ясно, что коллапс волновой функции не связан с уравнением Шрёдингера – чтобы придать смысл теории, приходилось добавлять некий дополнительный фактор. Но откуда он брался? Из книги Бома, в которой он героически пытался защитить копенгагенскую интерпретацию, Эверетту было ясно, что обычная трактовка квантовой физики на этот вопрос ответить не может. Конкретную альтернативу стандартной точке зрения давали статьи Бома о волнах-пилотах. Правда, заниматься такими исследованиями считалось вредным для академической репутации – а Бом к тому же в эту пору был еще и политически неблагонадежным, – но Эверетта не особенно заботило, что подумают о его репутации. Пренебрежительное отношение Эйнштейна к копенгагенской интерпретации послужило еще одним поводом бросить ей вызов – так же как и тот факт, что несколько других экспертов по вопросам оснований квантовой физики, работавших в это время в Принстоне, таких как Вигнер и фон Нейман, не всегда сходились во взглядах с Бором.

Тем временем один из профессоров Эверетта, Джон Уилер, был поглощен собственной вредной для репутации задачей: общей теорией относительности. Несмотря на то что эта теория получила всеобщее признание, в то время она не считалась подходящей областью для исследований. Уилера интересовала та же проблема, которую пытался решить и Эйнштейн: объединить общую теорию относительности с квантовой физикой в рамках единой теории квантовой гравитации. Конечной целью этой новой теории должно было стать полное описание Вселенной, в том числе и ее возникновения. Эта еще более опасная для репутации нарождающаяся область исследований получила название квантовой космологии. Уилер привлек к работе друга Эверетта, Чарли Мизнера. «Всех, кто в это время разговаривал с Уилером, тот пытался натолкнуть на размышления о квантовой гравитации», – вспоминал Мизнер. И если говорить об интересе Эверетта к фундаментальным проблемам квантовой теории – и, конечно, о его очевидном таланте, – то покажется вполне естественным, что именно Уилер стал научным руководителем Эверетта.

Рис. 6.1. Бор в Принстоне в 1954 году. Слева направо: Мизнер, Троттер, Бор, Эверетт и Дэвид Харрисон

Но влияние Уилера и страсть Эверетта к парадоксам были не единственными причинами, по которым он заинтересовался проблемой измерения. Состязательная натура Эверетта тоже сыграла свою роль – и на этот раз его соперником оказался ассистент самого Нильса Бора. Осенью 1954 года – шел второй год учебы Эверетта в Принстоне – Бор на четыре месяца приехал в Принститут. С собой он привез ассистента, Оге Петерсена, датского физика, который был всего на несколько лет старше Эверетта. Петерсен и Эверетт подружились, и благодаря этому Эверетт получил возможность иногда общаться с Бором. Той осенью Арнольд часто видел, как Эверетт, Петерсен и Бор прогуливались по Принстонскому кампусу, оживленно беседуя. Когда Бор читал лекции в кампусе, Эверетт и Мизнер неизменно на них присутствовали. Они слышали, что старый мэтр, один из столпов квантовой механики, отвергает идею «квантовой теории измерений» как изначально ошибочную.

Примерно в то же самое время Эверетт сдал свои аттестационные экзамены и начал серьезно раздумывать о докторской диссертации. Ему хотелось, чтобы она была короткой и яркой, но нужна была подходящая тема. И тема пришла к нему – за стаканом вина. «Как-то вечером в кабачке “Факультет” после пары стаканов шерри, – вспоминал через много лет Эверетт в разговоре с Мизнером, – ты и Оге начали нести какую-то смешную чушь о потенциальных следствиях квантовой механики, а я слегка развлекался, подшучивая над вами и рассказывая вам о диких потенциальных следствиях того, что вы говорили. Потом – ага, потом мы выпили еще немного шерри и еще больше увязли в этой болтовне – ты что, не помнишь, Чарли? Ты же был там!» Но Мизнер ничего не помнил. Эверетт объяснил это тем, что тот «перебрал шерри», и продолжал.

Эверетт: Ладно, в общем, все началось с этих разговоров. Я припоминаю, что вроде бы я потом пошел к Уилеру и сказал: «Э, а вот как насчет этого – этим как раз стоит заняться». <…> Этой очевидной неувязкой в [квантовой] теории, или что там я тогда думал об этом. <…>

Мизнер: Странно, что он этим так заинтересовался – в конце концов, это же шло совершенно вразрез с обычными установками его великого учителя, Бора.

Эверетт: Ну, он и сейчас, пожалуй, несколько склонен к этой точке зрения.

Если верить Мизнеру, Уилер в то время «проповедовал идею о том, что, решая задачу, надо просто взглянуть на уравнения и выполнить требования основных законов физики, а дальше вы просто следуете вытекающим из них выводам и серьезно к ним прислушиваетесь». В своей докторской диссертации Эверетт последовал совету Уилера: он взглянул на вопиющие противоречия в основаниях квантовой физики и серьезно к ним прислушался. И то, что он обнаружил, было гораздо более удивительно, чем все его любимые научно-фантастические рассказы.

* * *

С проблемой измерения мы встретились в главе 1. Суть ее состоит в следующем: квантовые волновые функции тихо-мирно распространяются в пространстве, всегда подчиняясь при этом одному простому и детерминированному закону, уравнению Шрёдингера, – кроме тех случаев, когда они ему не подчиняются. Когда происходит измерение, волновые функции коллапсируют. Как и почему происходит коллапс волновой функции, что именно представляет собой «измерение» – это и есть проблема измерения, центральная головоломка квантовой физики.

Эверетт думал, что, как это представлено в книге фон Неймана, измерение есть «“магический” процесс, в ходе которого происходит нечто довольно радикальное (коллапс волновой функции), тогда как все остальное время предполагается, что системы подчиняются совершенно естественным непрерывным законам». Но измерение не должно фундаментальным образом отличаться от других физических процессов. И что еще хуже, считал Эверетт, подход фон Неймана не дает возможности понять, в чем же заключается измерение. Если измерение происходит, только когда кто-то смотрит на систему, то кто именно? Эверетт доказывал, что такая логическая цепочка неизбежно ведет к солипсизму – представлению, что во Вселенной существую только я, а все остальные представляют собой нечто иллюзорное или вторичное, находящееся в состоянии неопределимой реальности до тех пор, пока Я, Верховный Повелитель коллапса волновой функции, не соблаговолю их наблюдать. Эверетт в своей диссертации признавал, что эта точка зрения внутренне непротиворечива, но что «должно становиться как-то не по себе, когда, например, пишешь книги по квантовой механике и описываешь в них коллапс волновой функции для сведения других людей, которых, может быть, вовсе и не существует».

Возможный выход из этого тупика подсказывала идея Бора о том, что квантовый мир малого подчиняется совсем не таким законам, какие управляют миром большого, – но этот выход оплачивался потерей единой и свободной от противоречий картины мира, а такую цену Эверетт вполне обоснованно платить не хотел. «Копенгагенская интерпретация безнадежно неполна по причине своей априорной зависимости от классической физики (при которой принципиально исключается какая-либо возможность вывести классическую физику из квантовой теории или какое-либо адекватное исследование процесса измерения), – жаловался Эверетт, – а также из-за ее философского уродства: “реальность” признается только за макроскопическим миром, но микрокосму в ней отказано». В письме к Петерсену Эверетт изложил свои намерения довольно ясно. «Настало время <…> трактовать квантовую физику как самостоятельную фундаментальную теорию вне всякой зависимости от классической физики и вывести классическую физику из нее». Как до него Бом, Эверетт хотел серьезно рассматривать квантовую физику как теорию всего мира.

Отбросив идеи фон Неймана и Бора, Эверетт предложил собственное решение проблемы измерения. Вместо того чтобы объяснять коллапс волновой функции, Эверетт постулировал, что волновые функции вообще не коллапсируют. Само по себе это было не ново; то же самое говорил и Бом. Но Бом также вводил в теорию частицы, имеющие определенные положения, и описывал с их помощью результаты измерений. Эверетт никаких частиц не добавлял – они ему были не к чему. Взамен он настаивал на том, что все сущее сводилось к единой универсальной волновой функции: грандиозному математическому объекту, описывающему квантовые состояния всех физических объектов во всей Вселенной. Согласно Эверетту, эта универсальная волновая функция всегда подчинялась уравнению Шрёдингера, никогда не коллапсируя, но зато расщепляясь. Каждый эксперимент, каждое квантовое событие порождали новые ветви этой универсальной волновой функции, создавая множество вселенных, в которых это событие имело все возможные исходы. Шокирующая идея Эверетта получила известность как «многомировая» интерпретация квантовой физики.

* * *

На первый взгляд идея многомировой интерпретации выглядит абсурдно. Возможно, она выглядит так и на второй. Мы живем в одном мире, а не во множестве их. Если каждое квантовое событие – а в полностью квантовом мире таковым является любое событие любого рода – ведет к расщеплению Вселенной, то где же все эти новые вселенные? Как это возможно, чтобы их было так невероятно много и при этом не было бы ни малейшего признака их существования? И, уж если на то пошло, как может единичное событие – например, прохождение фотона через двойную щель – заставить всю Вселенную расщепиться? Чтобы понять, как многомировая интерпретация объясняет все эти проблемы, давайте еще раз рассмотрим простой квантовый эксперимент, даже более простой, чем опыт с двойной щелью: старый пример с котом Шрёдингера.

Во введении мы уже говорили об этом предложенном Шрёдингером мысленном эксперименте, который более восьмидесяти лет является сюжетом ночных кошмаров членов Американского общества «Против жестокого обращения с животными». Поместим кота в ящик вместе со склянкой яда и кусочком слабо радиоактивного металла; установим там счетчик Гейгера (детектор излучения) и подвесим молоток так, чтобы в случае, если детектор зарегистрирует какое-либо излучение, молоток разбил склянку. Теперь оставим кота в ящике достаточно надолго: так, чтобы вероятность испускания металлом излучения составила 50 процентов. И что? Жив наш котик или нет? Согласно копенгагенской интерпретации, этот вопрос не имеет смысла – вы не можете спрашивать о том, что произошло в ящике, пока его не откроете, так как внутренность ящика ненаблюдаема. Согласно Бому и его интерпретации на основе волны-пилота вопрос о состоянии кота вполне осмысленный, просто мы не знаем, как на него ответить. Кот или жив, или нет, а узнаем мы об этом, как только откроем ящик.

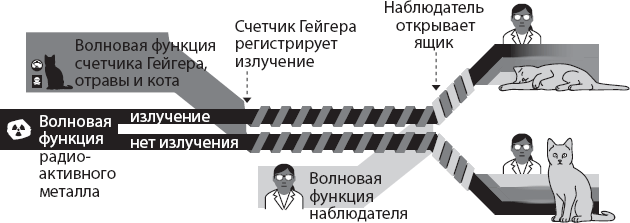

Но что говорит математик? Что говорит о коте Шрёдингера уравнение Шрёдингера? Что ж, волновая функция кусочка металла наполовину имеет состояние «излучение испущено», а наполовину «излучение не испущено». Она взаимодействует с волновой функцией приемника, что означает, что они запутаны. Так что теперь вместо двух волновых функций, одной для куска металла и одной для детектора, у нас есть одна функция для них обоих, и она теперь в странном состоянии: наполовину «излучение испущено, и детектор его зарегистрировал», а наполовину «излучение не испущено, и детектор ничего не зарегистрировал». И так как наша хитроумная квантовая машина продолжает работать в том же веселом духе, запутываются и все остальные волновые функции: волновая функция молотка запутывается с волновой функцией детектора и металла; волновая функция склянки запутывается с волновой функцией молотка, детектора и металла, и так далее, пока дело не доходит и до самого кота. Кончается это тем, что вся система – кот, ящик, металл, яд и все это вместе – получает одну общую волновую функцию, и эта функция снова имеет две равные части: одну, в которой излучение испущено и кот умер, и другую, в которой никакого излучения не было и кот жив.

Что ж, хорошо. А что происходит, когда мы открываем ящик? Обычный ответ – тот, который дает копенгагенская интерпретация и знаменитый учебник фон Неймана, – заключатся в том, что измерение вызывает коллапс волновой функции. Но что, если это не так? Что, если нам и себя описать тем же способом, каким мы описываем все содержимое ящика? А тогда получается, что как только мы заглядываем в ящик, мы вступаем с ним во взаимодействие – и это означает, что мы запутываемся с объединенной волновой функцией ящика и всего, что в нем находится. Так что теперь у нас еще более обширная волновая функция, но все из тех же двух частей: в одной из них вы оплакиваете погибшего котика у разбитой склянки с ядом, а в другой кот невредим и склянка целехонька. Какая из этих частей волновой функции реальна? Помня о совете Уилера принимать всерьез все, что вытекает из физических законов, Эверетт отвечает: реальны они обе. Не существует способа приписать одному из исходов большую реальность, чем другому; уравнение Шрёдингера рассматривает их как равноценные. Поэтому, говорит Эверетт, когда мы проводим этот эксперимент, имеют место оба его исхода – и мы расщепляемся надвое вслед за ними.

Конечно, вряд ли кто-нибудь согласится признать, что расщепляется надвое, когда проводит эксперименты, да и в любой другой ситуации. Но у Эверетта и на этот случай был готов ответ. Если спросить того «меня», который видит живого кота, сколько я вижу котов, я, конечно, отвечу, что одного. А если задать тот же вопрос «мне» на другой ветви расщепившейся волновой функции, тому «мне», который горюет о погибшем котике, то ответ будет таким же, но только произнесен он будет совсем другим тоном. Это происходит, объясняет нам Эверетт, каждый раз, когда вопрос задается «мне», сколько бы ответвлений ни имела бы волновая функция – на каждой из ее ветвей окажется только один «я». Если мы станем повторять эксперимент, все пойдет тем же чередом – у волновой функции будет все больше разветвлений, но на каждом из них – только одна-единственная наша копия. А уравнение Шрёдингера требует, чтобы каждая ветвь была независима от остальных и чтобы никакого взаимодействия между ветвями не происходило.

Рис. 6.2. Разветвление в многомировой интерпретации

Как ни странно, это еще не все. По мере того как мы взаимодействуем с окружающими нас предметами, они тоже запутываются с нами, другие предметы – с ними и так далее. Наконец, образуется единая, сложная и беспорядочная волновая функция всей Вселенной – универсальная волновая функция. Чем больше происходит событий, тем на все большее число невзаимодействующих частей эта универсальная волновая функция расщепляется, и каждая из этих частей бодро марширует вперед под детерминистическую барабанную дробь уравнения Шрёдингера.

Так мы получаем множество миров эвереттовской интерпретации. На первый взгляд картина выходит совершенно абсурдная – в конце концов, наш опыт свидетельствует, что мы всегда находимся в одном и том же мире. Но если вы попробуете на этом основании возразить Эверетту, он ответит вам, что вы совсем не одиноки: для каждого человека на каждой ветке универсальной волновой функции его мир единственно существующий, точно так же как в ящике есть только один кот и только один «я», смотрящий на него. Это и есть главный «пунктик» многомировой интерпретации: для нас проявляется только один-единственный мир, несмотря на то что истинно существующих миров множество.

* * *

Эверетт вчерне закончил свою диссертацию в январе 1956 года; первым, кто ее прочел, был Уилер. Уилер относился к выдающимся способностям Эверетта с огромным уважением. В своем письме в Национальный научный фонд он писал, что Эверетт «вскрыл природу кажущегося парадокса в интерпретации проблемы измерения в квантовой теории <…> В обсуждениях этого парадокса со студентами магистратуры и специалистами Принстона, а также с Нильсом Бором Эверетт прояснил новые грани проблемы, которые сами по себе при дальнейшей их разработке являются многообещающей темой для выдающейся диссертации <…> Эверетт является поистине оригинальной личностью».

Однако Уилер попал в ловушку, образованную противоречием различных противоборствующих интересов. Он искренне хотел содействовать успеху блестящей работы своего студента и, кроме того, стремился нащупать пути дальнейшего развития квантовой космологии. Поэтому он поддержал идею Эверетта об «универсальной волновой функции». Но одновременно Уилер хотел сохранить верность Бору, своему наставнику и другу, которому он буквально поклонялся. «Ничто в большей степени не убеждает меня в том, что существовали некогда друзья человечества, наделенные мудростью Конфуция и Будды, Иисуса и Перикла, Эразма и Линкольна, чем прогулки и разговоры с Нильсом Бором под буками Клампенборгского леса», – писал он.

Уилер был искусным политиком; он хорошо владел искусством совместной работы и знал, как сделать так, чтобы другие относились к его идеям с интересом и радостью – именно этих качеств недоставало Эйнштейну. Он понимал, что поддержать Эверетта ценой испорченных отношений с Бором – плохой политический шаг. «Джон Уилер ладил со всеми, – вспоминал Мизнер. – Но в случае с Хью Уилеру было очень трудно применять свою обычную практику: он не мог просто поощрять Хью развивать собственные идеи и всеми средствами продвигать работу своего студента, так как эти идеи шли вразрез с позицией Бора». Но и отказываться от теории эвереттовской универсальной волновой функции Уилер не хотел – он видел в ней возможный путь развития квантовой гравитации. Такую многообещающую возможность нельзя было упустить. У Уилера оставался единственный выход: попытаться устроить так, чтобы Бор сам благословил работу Эверетта прежде, чем это сделает он, Уилер.

Рис. 6.3. Уилер (справа) с Эйнштейном (слева) и лауреатом Нобелевской премии Хидэки Юкава. Принстон, 1954 год

Удобный случай представился в середине 1956 года. Уилер получил на несколько месяцев приглашение в Лейденский университет в Нидерландах. Как только Уилер там обосновался, он отправил диссертацию Эверетта, удачно озаглавленную «Волновая механика без вероятностей», Бору, снабдив ее своим введением. Путаясь в словах от отчаянных стараний не допустить, чтобы Бор воспринял идеи Эверетта как противоречащие его собственной позиции, Уилер писал: «само название этой работы <…> как и очень многие из ее идей, нуждается в дальнейшем анализе и переформулировании». Вскоре после этого Уилер сам приехал в Копенгаген и несколько дней обсуждал диссертацию Эверетта с Бором, Петерсеном и другими.

После визита в Копенгаген Уилер написал Эверетту письмо, которое поначалу звучит обнадеживающе. Уилер дает ученику объективные советы по поводу того, что еще необходимо сделать. «Бор, Петерсен и я трижды длительно и придирчиво обсуждали вашу диссертацию <…> Краткие итоги таковы: ваш прекрасный волновой формализм, конечно, остался непоколебленным, но все мы чувствуем, что настоящий вопрос в том, какие слова должны быть подобраны для описания этого формализма». Уилер упрашивает своего студента лично прибыть в Копенгаген для разрешения этих проблем, и даже предлагает оплатить половину расходов Эверетта на поездку на пароходе. «[Бор] с большим удовольствием принял бы вас здесь на несколько недель, чтобы хорошенько разобраться в этих вопросах <…> До тех пор, пока и если только вы не подискутируете как следует один на один с Бором по вопросу интерпретации, я не смогу быть спокоен относительно выводов, которые можно сделать из столь далеко заходящей работы, как ваша. Пожалуйста, приезжайте (и, если сможете, каждый день заходите ко мне!). В общем-то, можно сказать, что ваша диссертация уже полностью готова; остается, правда, самое трудное – ее начать <…> Когда вы сможете приехать?» Вероятно, несколько последних предложений письма не слишком понравились Эверетту – он-то предполагал (как Уилер ему прежде и говорил), что его диссертация безусловно будет принята и что ученая степень ему гарантирована к концу лета. Поэтому он уже подыскал себе работу в области исследования операций – в Пентагоне, как и планировал, и через три недели должен был к ней приступить.

Однако Бор, Петерсен и другие в Копенгагене проявляли в отношении идей Эверетта гораздо меньше энтузиазма, чем казалось Уилеру. «Некоторым концепциям Эверетта, по-видимому, недостает значимого содержания, как, например, его универсальной волновой функции», – писал Александр Стерн, американский физик, стажировавшийся в это время у Бора. Стерну поручили сделать в присутствии Бора и остальных сотрудников института доклад на семинаре, посвященном работе Эверетта. Письмо Стерна дает представление об отношении «копенгагенцев» к идеям Эверетта. «Основным недостатком подхода, развитого в его демонстрирующей обширную эрудицию, но неубедительной и неясной статье, является недостаток адекватного понимания сути измерительного процесса. Эверетт, по-видимому, не осознает ФУНДАМЕНТАЛЬНО необратимого характера и ЗАКОНЧЕННОСТИ макроскопического измерения <…> [Это] взаимодействие НЕ ПОДДАЕТСЯ ЧЕТКОМУ ОПРЕДЕЛЕНИЮ». Без дальних объяснений Стерн после этого заявляет, что никакого противоречия между уравнением Шрёдингера и коллапсом волновой функции не существует, что проблема измерения вообще не является проблемой и что утверждение Эверетта о существовании такого противоречия «несостоятельно». И наконец, он отвергает идеи Эверетта, как-либо «относящиеся к теологии» либо «метафизические», на том основании, что постулируемые Эвереттом множественные миры никогда и никаким образом не могут наблюдаться.

Несмотря на критическое отношение «копенгагенцев» к работе Эверетта, Уилер по-прежнему принимал концепцию универсальной волновой функции и считал ее многообещающей для квантовой космологии. Чтобы все же получить одобрение Бора, надо было, по его мнению, изменить словесные формулировки, относящиеся к универсальной волновой функции, таким образом, чтобы они лучше соответствовали копенгагенской интерпретации. Уилер надеялся придумать способ сохранить то, что ему нравилось в идеях Эверетта, по-прежнему используя при этом «копенгагенский» язык. Его следующее письмо Эверетту ясно это показывает – и одновременно демонстрирует, насколько в свете реакции «копенгагенцев» изменилась его оценка этой работы:

«Обсуждение всех вопросов с Бором наверняка займет много времени; будет много ожесточенных споров с таким практически мыслящим и упрямым человеком, как Бор; придется много писать и переписывать. Сочетание двух свойств: умения смиренно принимать исправления и способности при этом настаивать на сохранении определенных фундаментальных принципов – вещь редкая, но жизненно необходимая; и у вас она есть. Но вы должны приехать и сразиться с этим величайшим бойцом, иначе ничего не получится. Откровенно говоря, мне кажется, что понадобится еще около 2 месяцев почти ежедневных дискуссий, чтобы сгладить все шероховатости в формулировках – но не в формализме [то есть сохранив идею универсальной волновой функции]».

Уилер написал и ответное письмо Стерну, рьяно защищая идею универсальной волновой функции, но при этом всячески демонстрируя поддержку позиции Бора и копенгагенской интерпретации. Что еще удивительнее, он в этом письме заявил, что копенгагенскую интерпретацию поддерживает и Эверетт:

«Я не стал бы обременять моих друзей нелегким грузом анализа идей Эверетта, <…> если бы не чувствовал, что концепция «универсальной волновой функции» проливает свет на содержание квантовой теории и дает удовлетворительный способ ее представления. Говоря это, я ни в коей мере не ставлю под сомнение самосогласованность и правильность существующего формализма квантовой механики. Напротив, я всегда решительно поддерживал и рассчитываю поддерживать впредь нынешний неопровержимый подход к проблеме измерения. Чтобы быть точным, скажу, что Эверетт, возможно, в прошлом имел в этом отношении какие-то сомнения, но у меня их нет. Более того, думаю, я могу утверждать, что этот весьма тонко, глубоко и независимо мыслящий молодой человек постепенно пришел к принятию современного подхода к проблеме измерения как верного и самосогласованного, несмотря на то что в представленной диссертации остались некоторые следы прежних сомнений. Итак, чтобы избежать любых возможных недоразумений, позвольте мне сказать, что диссертация Эверетта имеет целью не оспорить нынешний подход к проблеме измерения, но принять и обобщить его».

Несколько дней спустя Уилер отослал Эверетту еще одно письмо, приложив к нему письмо Стерна и свой ответ на него. Это новое письмо показывает, что теперь его автора еще больше беспокоят трудности согласования идей Эверетта с воззрениями Бора. «Ваша диссертация должна пройти строжайшую проверку всех формулировок, и ей предстоит еще обсуждение – правда, математики оно коснется очень мало, – прежде чем я смогу с полным основанием взять на себя ответственность рекомендовать ее к принятию. Больше того, думаю, было бы выше человеческих сил прийти к соглашению по всем вопросам, если мы с вами не проведем вместе несколько недель, или если вы несколько недель не пробудете с Бором и его коллегами, или и то и другое». Далее Уилер пишет Эверетту, что он «уверен: размах обсуждений, который ждет [его работу], будет сравним с тем, что достался на долю публикаций Бома» – комплимент по меньшей мере сомнительный. Неудивительно, что далее в том же письме Уилер чувствует необходимость уверить Эверетта в том, что он, Уилер, – его «“активный сторонник”, живо заинтересованный в укреплении его репутации и уверенный в его многообещающем будущем».

Но, как ни настаивал Уилер на немедленном приезде Эверетта в Копенгаген, тот так и не приехал. Отчасти причиной этого было полученное им от Петерсена сообщение, что Бора не будет в городе до самой осени и что Бор и его круг хотят, чтобы Эверетт до своего приезда еще поработал над диссертацией. «Я думаю, нам всем очень помогло бы, если бы в качестве подкрепления своего критицизма ты дал бы подробное толкование подхода к описанию квантовой механики, основанного на дополнительности [то есть копенгагенской интерпретации], и сформулировал бы со всей возможной ясностью, в каких пунктах, по-твоему, этот подход неполон». «Пока я этим занимаюсь, ты мог бы сделать то же самое в отношении моей работы, – отпарировал Эверетт. – Я уверен, что многие недоразумения тут же испарятся, если ее прочтут более внимательно (скажем, два или три раза)». Тем не менее Эверетт все еще хотел поехать в Копенгаген. Но появилось другое препятствие: временные рамки, предложенные Петерсеном. Меньше чем через месяц Эверетт должен был прибыть в Пентагон, к месту своей новой работы в Группе оценки систем вооружений (WSEG), где ему предстояло разрабатывать командно-штабные игры и исследовать возможности для применения ядерных ударов. Тратить время на подробные ответы Розенфельду и Бору, внося дополнения в диссертацию, которых требовал от него Уилер, и все это одновременно с ежедневной работой на новом месте – это было просто физически невозможно. Об осенней (как предлагал Петерсен) двухмесячной поездке в Копенгаген для работы, не имеющей никакого отношения к WSEG, тоже нечего было и думать.

Уилер не смог добиться приезда Эверетта в Копенгаген, зато сумел заставить его усердно заняться переделкой диссертации. Когда Уилер в конце лета 1956 года вернулся в Соединенные Штаты, они вдвоем занялись этим вплотную. «Хью и я сидели в моем кабинете до поздней ночи, перерабатывая диссертацию, – вспоминал позже Уилер. – Я сидел с Эвереттом и говорил ему, что писать», – рассказывал он своему другу и коллеге Брайсу Девитту. Наконец еще через шесть месяцев Эверетт представил радикально пересмотренную и сокращенную диссертацию под новым названием: «Формулировка квантовой механики на основе относительного состояния». В новой версии диссертации делался акцент на математическом формализме универсальной волновой функции, а «расщепление» на множество миров отходило в тень. При полном одобрении Уилера Эверетт наконец получил свою докторскую степень по физике в Принстоне в апреле 1957 года. Его сокращенная диссертация получила оценку «очень хорошо» и была опубликована в Reviews of Modern Physics. Она появилась с краткой сопроводительной статьей Уилера, в которой он подчеркивал, что интерпретация Эверетта «не стремится подменить собой копенгагенскую интерпретацию, но дает ей новое и независимое основание».

Тем не менее копенгагенские физики так и не согласились с Уилером. Эверетт внес «некоторую путаницу в отношении проблемы наблюдения», – написал Бор Уилеру после того, как тот послал ему экземпляр сокращенной диссертации Эверетта. Как и следовало ожидать, Бор добавил, что у него нет времени на то, чтобы изложить все его мысли по поводу этого предмета, и пообещал, что Петерсен напишет Эверетту более подробный ответ. Комментарии Петерсена были, конечно, более пространными и более уничтожающими. «Я думаю, у нас [в Копенгагене] большинство иначе смотрит на эти проблемы и не чувствует тех трудностей квантовой механики, которые ваша работа имеет целью устранить, – писал Петерсен. – Сама идея наблюдения принадлежит области классических понятий». Другими словами, Петерсен и все остальные в Копенгагене считали, что процесс наблюдения должен быть классическим – описать его в рамках квантовой физики в принципе невозможно. Вместо того чтобы этим заниматься, мир следует разделить на две части: классическую и квантовую. Квантовая физика никогда не может использоваться для описания классических событий, таких как наблюдения и измерения. Но несколькими предложениями дальше в том же письме Петерсен себе противоречит – он говорит, что в измерительных устройствах имеются квантовые эффекты, но что их можно спокойно игнорировать, так как эти устройства макроскопические. Удивительно, что Петерсен использует этот аргумент как раз для того, чтобы обосновать существование раздела между классическими и квантовыми понятиями, того же раздела, который, как предполагается, делает невозможным описание измерительного устройства на квантовом языке! «Не существует произвольно установленного различия между использованием классических понятий и квантового формализма, так как большая масса измерительного устройства по сравнению с массами индивидуальных атомных объектов позволяет пренебречь квантовыми эффектами», – писал Петерсен. Эверетт тут же заметил это противоречие и в своем ответе указал на него Петерсену. «Вы говорите, что массивность макросистем позволяет пренебречь квантовыми эффектами <…>, но при этом не даете никаких обоснований этой безоговорочно принимаемой догме, – писал он. – Она совершенно определенно не следует из уравнения Шрёдингера, и в результате ее применения к любым измерительным процессам мы получаем весьма странную суперпозицию состояний (типа ситуации с котом Шрёдингера) даже для макросистем!» Эверетт также отметил, что применение принципа неопределенности Гейзенберга к измерительным устройствам, что сделал в своем ответе Петерсен – и что сделал за тридцать лет до этого Бор, отвечая Эйнштейну, – нарушает прямой запрет, налагаемый копенгагенской интерпретацией на использование квантовой физики для описания измерений. Однако Петерсен и остальные приверженцы «копенгагенского лагеря» пропустили это замечание мимо ушей и продолжали игнорировать критику копенгагенской интерпретации, содержавшуюся в диссертации Эверетта. А вне круга Бора в Копенгагене работу Эверетта прочли немногие. Уилер послал его диссертацию лишь горстке других физиков, в том числе Шрёдингеру, Оппенгеймеру и Вигнеру. Многие даже не потрудились ответить, а некоторые из ответивших сделали это просто чтобы выразить несогласие с ней, как это сделали Бор, Петерсен и Стерн. Уилер неуверенно пытался продвигать идею универсальной волновой функции в 1957 году на конференции по квантовой гравитации в Чапел-Хилл, но и здесь эта концепция встретила тот же прохладный прием. Присутствовавший на этой конференции Ричард Фейнман (который когда-то и сам был студентом Уилера), просто посчитал идеи Эверетта слишком экстравагантными, чтобы их можно было принять. «Понятие “универсальной волновой функции” встречает серьезные трудности, – сказал он в своем выступлении на конференции, – так как оно требует поверить в реальность равносильного существования бесконечного числа возможных миров». Даже для такого бунтаря, как Фейнман, это было слишком.

Не все отметали новую квантовую интерпретацию с порога. Норберт Винер, отец кибернетики и один из создателей теории игр, был в числе первых, кому Уилер послал диссертацию Эверетта; он сказал Уилеру и Эверетту, что «симпатизирует их точке зрения». Еще Уилер послал работу Эверетта в Йель Генри Маргенау, именитому противнику копенгагенской ортодоксии, который уже много лет указывал на несообразности в проблеме измерения, называл коллапс волновой функции «математической фикцией» и «гротескным условием» и настаивал на том, что «измерению не должен <…> придаваться смысл священного миропомазания или искупительной жертвы». Неудивительно, что Маргенау одобрил подход Эверетта, хотя и отметил, что ему не хватило времени на внимательное прочтение диссертации.

Брайс Девитт, коллега Уилера, тоже занимавшийся квантовой космологией, один из организаторов конференции по квантовой гравитации в Чапел-Хилл, сначала отнесся к диссертации Эверетта скептически. «Боюсь, что многие, в том числе и я, окажутся неспособны переварить ваши выводы именно в наиболее важном пункте аргументации Эверетта <…> Чего я никак не готов принять, так это идеи разветвления миров, требуемого теорией Эверетта, – писал Девитт Уилеру. – Об этом я, как и вы, могу уверенно судить на основе самонаблюдения. Я точно не разветвляюсь». Уилер передал эту реплику Девитта Эверетту; в своем ответе тот со своей обычной иронией провел аналогию между возражением Девитта и первыми возражениями против системы мира Коперника, в центре которой находилось Солнце, а не Земля:

«Одним из главных возражений против теории Коперника было то, что “подвижность Земли как реальный физический факт несовместима со здравым смыслом в интерпретации природы”. Другими словами, любому дураку ясно видно, что Земля не движется – никакого движения мы не ощущаем. Однако теорию, в которой предполагается движение Земли, переварить оказывается вовсе не так трудно, так как, если эта теория достаточно полна, мы можем заключить из нее, что обитатели Земли и не должны чувствовать ее движения (как это следует из ньютоновской физики). Таким образом, чтобы судить о том, противоречит ли теория нашему опыту, необходимо понять, каким будет этот опыт согласно предсказаниям самой этой теории.

Вы написали: “Я точно не разветвляюсь”. Не могу не спросить: а движение Земли вы чувствуете?»

Пораженный Девитт расхохотался: «Срезал!» Он был полностью убежден. Но он пока оставался единственным последователем теории Эверетта.

* * *

Получив наконец свою докторскую степень, Эверетт продолжал работать в WSEG и других частях занятого холодной войной военно-промышленного комплекса всю оставшуюся жизнь. В академическую среду он больше не возвращался. Напрашивается предположение, что он отвернулся от чистой науки после того, как с ним дурно обошлись Уилер и круг Бора. Но на деле Эверетту никогда и не хотелось быть академическим ученым. Оставить академическую сферу он планировал еще задолго до злополучного визита Уилера в Копенгаген – не забудем, что к тому моменту, как Уилер написал ему после своего посещения института Бора, он уже принял предложение о работе в WSEG. В письмах из Лейдена Уилер настойчиво уговаривал Эверетта делать академическую карьеру – но к этим уговорам, как и к просьбам Уилера поскорее приехать в Копенгаген, Эверетт остался глух. Да, его очень интересовала фундаментальная физика, но это был далеко не единственный его интерес в жизни, как профессиональной, так и личной. Эверетту нравилась отличная еда, коктейли, сигареты, путешествия и женщины. Ему нравился стиль жизни, отраженный в сериале «Безумцы». Всего этого академическая карьера дать ему не могла, а вот карьера технократа эпохи холодной войны давала. К 1958 году Эверетт был уже на полпути к цели – жил в фешенебельном пригороде Вирджиния в Колумбии, зарабатывал достаточно денег для того, чтобы ни в чем себе не отказывать, постоянно заводил интрижки на стороне, пока жена и годовалая дочь ждали его дома. По работе он регулярно поддерживал тесный контакт с высшими эшелонами нарождающегося военно-промышленного комплекса. И по работе же он по-прежнему был погружен в реальность, состоящую из множественных миров – но теперь это были миры аналитика эпохи холодной войны, исследователя операций, разыгрывающего гипотетические сценарии ядерного апокалипсиса. Как и всегда, в своих исследованиях Эверетт демонстрировал профессионализм высочайшего уровня – он был соавтором одного из первых важнейших исследований катастрофических последствий радиоактивного заражения в результате ядерного удара, исследования, об итогах которого проинформировали самого президента Эйзенхауэра. По всем этим признакам можно было заключить, что универсальная волновая функция осталась для Хью Эверетта далеко в прошлом.

Но до Копенгагена Эверетт все же в конце концов добрался. Это случилось в марте 1959 года, спустя три года после того, как Уилер впервые попросил его срочно отправиться туда. Вместе с женой Нэнси и маленькой дочуркой Лиз Эверетт проводил в Европе отпуск и начал свое путешествие с Дании. В Копенгагене они остановились на две недели. Пару дней из них Эверетт провел в разговорах с Бором, Петерсеном, Розенфельдом и еще несколькими физиками из круга Бора. Он встретился и с Мизнером, который в это время работал в Институте Бора (и который как раз незадолго до приезда старого друга отпраздновал помолвку с молодой датчанкой Сюзанной Кемп, дочерью одного из друзей Бора). По воспоминаниям Мизнера, между Бором и Эвереттом не происходило никаких особенно бурных дискуссий и стычек. Разговаривать с Бором вообще было исключительно трудным делом: говорил он очень тихо, постоянно перебивая себя и других, то и дело отвлекаясь, чтобы зажечь потухшую трубку. «Пока вы успевали хоть что-то сказать, он раз семнадцать вас прерывал, чтобы заново зажечь свою трубку, – вспоминал потом Мизнер. – Расслышать его было непросто, приходилось близко наклоняться к нему». А публичных выступлений Эверетт не любил, так что возможностей для бурного обмена мнениями не представилось. Да если бы Эверетту и дали сделать доклад, это вряд ли бы что-нибудь изменило. Как отмечал Мизнер, «в сущности, взгляды Бора на квантовую механику полностью приняли тысячи физиков по всему миру, ежедневно подтверждавших это собственной работой. Ожидать, что он кардинально изменит свою точку зрения после часового доклада какого-то юнца, было бы нереально». Эверетт с этим соглашался, хотя и в более красочной форме. Сохранилась единственная магнитофонная запись его голоса – запись неформальной беседы с Мизнером, сделанная в 1977 году. Когда Мизнер расспрашивает друга о его приезде в Копенгаген, слова то и дело тонут в их общем хохоте. Можно разобрать только несколько слов Эверетта: «Это была просто жуть какая-то… все было заранее обречено».

«Ближний круг» Бора просто отмахнулся от Эверетта как от запутавшегося молодого человека. «Что касается Эверетта, то ни у меня, ни даже у Нильса Бора не хватало терпения, чтобы с ним разговаривать, когда он приехал к нам в Копенгаген, <…> чтобы впарить свои безнадежно ошибочные идеи; а Уилер, что было весьма неразумно с его стороны, поощрял его к их разработке, – писал через много лет Розенфельд. – Он был неописуемо глуп и не понимал в квантовой механике даже простейших вещей». И то сказать, Бор сам поднял свой принцип дополнительности на такую недосягаемую высоту, что странно, что со своего заоблачного трона он вообще заметил какого-то Эверетта. «Во время одной из незабываемых прогулок, на которых Бор делился самыми сокровенными мыслями, – писал спустя несколько лет Розенфельд, – он признался, что глубоко и страстно убежден: придет день, когда дополнительность будут преподавать в школах и знание этого принципа станет частью всеобщего образования; идея дополнительности, добавлял он, будет руководить людьми лучше любых религий». С другой стороны, Бор по-прежнему не желал принять идею полностью квантового мира. «Данная Бором блестящая демонстрация ограничений, налагаемых на классические понятия, не сопровождается даже малейшим намеком на существование новых понятий, которые могли бы заменить классические», – сетовал Владимир Фок, один из последователей Бора. В конечном счете расхождения между целями и исходными предположениями, принимаемыми Эвереттом, с одной стороны, и копенгагенским лагерем – с другой, и явились залогом взаимного непонимания и раздражения.

После длинного дня, полного бесплодных дискуссий с Бором, Эверетт в серо-стальных датских сумерках возвращался в свой копенгагенский отель. Квантовая физика осталась позади. В баре отеля, беспрестанно куря и опустошая рюмку за рюмкой – «вид у него был неряшливый, и сигареты он курил непрерывно», – вспоминала Сюзанна Мизнер, – Эверетт вдруг наткнулся в алкогольном тумане на еще одну блестящую идею, совершенно не связанную с универсальной волновой функцией. Быстро покрывая значками фирменные листы с логотипом отеля, Эверетт, прихлебывая пиво, набросал новый оптимизационный алгоритм распределения военных ресурсов, простой в употреблении и быстрый в реализации на медленно действующих и занимающих большие площади компьютерах того времени. Возвратившись из отпуска, Эверетт немедленно запатентовал свой алгоритм, который в конечном счете принес ему и его сотрудникам по военно-промышленному комплексу долгожданное богатство. Он добился всего, чего хотел: теперь у него никогда не заканчивались запасы первоклассной выпивки, еды и сигарет. Жизнь удалась.

Тем временем квантовые идеи Эверетта понемногу увядали. Предсказание Уилера не сбылось: теория Эверетта обсуждалась даже меньше, чем перед этим теория Бома. Одним из немногих случаев, когда о ней вспомнили, была конференция по основаниям квантовой физики 1962 года в университете Ксавье, организованная Борисом Подольским – «П» из аббревиатуры ЭПР. Со времен дебатов Эйнштейна с Бором, то есть за тридцать лет, это была одна из первых конференций, на которых вновь обсуждались философские основания квантовой теории. Но в отличие от легендарных конференций прошлого эта выглядела подчеркнуто скромной – как отметил в своей вступительной речи Подольский, «мы хотим, чтобы участники чувствовали себя свободно и выражали свои мнения спонтанно, без опасения, что их слова попадут на первые полосы газет». Ведь основания квантовой физики были давно уже заложены, и их придирчивое рассмотрение было в лучшем случае напрасной тратой времени – ну а в худшем вас могли просто объявить коммунистами. Тем не менее среди участников было неожиданно много громких имен: как оказалось, ситуация с основами квантовых принципов кого-то еще беспокоит. Кроме Подольского приехал Розен («Р» из ЭПР), Поль Дирак, создатель релятивистской квантовой теории поля, а также Вигнер. Бом еще был в ссылке и присутствовать не мог, зато приехал его бывший студент Ааронов. Участники конференции провели три дня за обсуждениями проблемы измерения, противоречий копенгагенской интерпретации и ее альтернатив, таких как бомовская теория волны-пилота. В первый же день возник момент, когда при обсуждении неясности с коллапсом волновой функции кто-то рассказал, что у Эверетта есть теория, в которой никакого коллапса не происходит. Организаторы решили отправить Эверетту запоздалое приглашение, и он прилетел в Ксавье из округа Колумбия на второй день конференции. Сборище светил принялось его допрашивать. «Похоже, здесь у нас возникает несчетное бесконечное множество миров», – заметил Подольский. «Да», – ответил Эверетт. Здесь о своем неверии в такое количество миров заявил один из участников, Уэнделл Фёрри. «Я еще могу представить себе разных Фёрри, у каждого из которых какая-то отдельная жизнь, но я никак не могу представить несчетную бесконечность этих Фёрри». Конференция продолжилась, и идеи Эверетта с неподдельным интересом обсуждались до самого ее конца. Но кроме ее участников, которых было немного, об этих обсуждениях никто так и не узнал: труды конференции стали доступны научному сообществу только спустя сорок лет, а к этому времени никого из тех, кто на ней присутствовал, за исключением Ааронова и еще одного-двух человек, уже не было в живых.

На все следующее десятилетие теория Эверетта канула в глубокую безвестность, почти не вызвав никакой реакции, что было совсем не похоже на бурную критику, обрушившуюся раньше на статьи Бома. Много лет никто просто-напросто не вспоминал об универсальной волновой функции, да и сам Эверетт старался оставаться в тени, как истинный рыцарь холодной войны. От случая к случаю его идея всплывала в разговорах с кем-то из интересовавшихся физикой коллег по военным сценариям, но когда это происходило, Эверетт не проявлял большой охоты углубляться в тему, а уж о том, чтобы перенести дебаты на более широкую сцену, не было и речи. Эверетт по характеру был черным клоуном, ему нравились парадоксы, аргументы, основанные на непривычной логике, шутки, понятные только избранным. Академическая трибуна для него не имела никакой привлекательности – да и вообще, он не любил выступать публично. Он не испытывал никакого желания исправлять ошибочный способ мышления о квантовой физике, принятый в физическом сообществе. Для этого был бы нужен человек совсем другого склада: не просто академический ученый, но человек с более сильным чувством морального долга и принципиальностью, человек, который не остановился бы перед тем, чтобы защищать непопулярную точку зрения перед широкой аудиторией, человек, умеющий убеждать устным и письменным словом, понимающий, как именно надо подойти к рассматриваемой проблеме, чтобы и другие физики обратили на нее внимание. Был нужен человек, который всегда был уверен в том, что Копенгаген рухнул, который видел, как Дэвид Бом сделал невозможное. Был нужен такой человек, как Джон Стюарт Белл.

Назад: 5 Физика в изгнании

Дальше: 7 Глубочайшее научное открытие