Книга: Квантовая революция. Как самая совершенная научная теория управляет нашей жизнью

Назад: Часть II Квантовые диссиденты

Дальше: 6 Оно из другого мира!

5

Физика в изгнании

Макс Дрезден вошел в переполненную аудиторию и встал у доски. Взгляды всех участников семинара устремились на него. Шел 1952 год, Дрезден был физиком из университета в Канзасе. Во время своего посещения Института перспективных исследований в Принстоне он вызвался сделать доклад об интересной новой работе Дэвида Бома. Дрездену очень хотелось послушать, что думают об этом его исследовании слушатели: в «Принституте» работали лучшие умы мировой физики, включая самого Эйнштейна. Правда, оглядывая конференц-зал, его знаменитой седой непокорной шевелюры Дрезден не заметил.

Дрезден обратил внимание на статью Бома благодаря своим студентам. Сначала он отмахивался от их вопросов, демонстрируя знаменитое доказательство фон Неймана, согласно которому копенгагенская интерпретация была единственным способом понимания квантовой физики. Но студенты не отставали, и Дрезден в конце концов прочел работу Бома. Статья его удивила: Бом открыл совершенно новый путь интерпретации квантовой механики. Вместо того чтобы просто отказаться отвечать на вопросы о квантовом мире, как это делала копенгагенская интерпретация, Бом нарисовал мир субатомных частиц, существовавших независимо от того, смотрит на них кто-нибудь или нет, частиц, которые в каждый момент занимали определенное положение в пространстве. У каждой из этих частиц была своя «волна-пилот», которая и определяла ее движение и которая также вела себя упорядоченно и предсказуемо. Бом каким-то образом нашел способ укротить хаотический и непостижимый мир квантов, причем сделал это, не жертвуя точностью описания: математически теория Бома была эквивалентна «нормальной» квантовой физике.

В своем докладе Дрезден представил аудитории идеи Бома и разработанный им математический аппарат. Когда он закончил, настал момент, которого он опасался: теперь слушатели, среди которых было полно знаменитостей, могли задавать вопросы. Дрезден предложил выступить с докладом менее чем за неделю и отчаянно надеялся, что он подготовлен к техническому обсуждению чужих идей на высоком уровне.

К ужасу докладчика, все обернулось совершенно иначе. Казалось, воздух в конференц-зале раскалился от злости. Бома называли «хулиганом», «предателем» и даже «троцкистом». Что до его идей, то они были с порога отброшены как «подростковые отклонения». Некоторые из присутствующих предположили, что и сам Дрезден не может быть хорошим физиком, если принимает Бома всерьез. Наконец, поднялся Роберт Оппенгеймер, директор института. Оппенгеймер был одним из самых влиятельных и известных физиков своего времени. Во время войны он руководил Манхэттенским проектом, успешно завершившимся созданием ядерного оружия, а до этого был наставником группы блестящих физиков в Беркли – группы, в которую входил и Бом. «Если мы не можем опровергнуть Бома, мы должны договориться его игнорировать», – предложил Оппенгеймер. Дрезден был шокирован.

Сам Бом не присутствовал на семинаре и не мог выступить в защиту своих идей, хотя всего за несколько месяцев до этого он был в числе преподавателей Принстонского университета. Пока его бывшие коллеги беспощадно поносили его новую теорию, он, высланный из своей страны и внесенный в ней в списки неблагонадежных, находился в Бразилии в очень незавидном положении.

* * *

Вся эта история – знакомство Дрездена со статьей Бома, его поездка в Принстон, шокирующая реакция принстонских физиков – могла быть правдой. О Боме и о том, как принимали его идеи, рассказывают много таких историй; предполагаемая реплика Оппенгеймера насчет того, чтобы игнорировать Бома, стала особенно расхожей. Происхождение многих из этих историй сомнительно, а некоторые вообще ничем не подтверждаются. Но все они продолжают существовать потому, что даже теперь, спустя четверть века после своей кончины, Дэвид Бом остается фигурой, вызывающей незатихающие споры. Его называют неприятным чудаком, запутавшимся мистиком, безнадежно консервативным ретроградом, который хотел вернуть физику к временам Исаака Ньютона. Но есть и те, кто превозносит его как провидца и покровителя еретиков, отколовшихся от Единой Истинной Церкви св. Копенгагена.

Одна из трудностей, встающих перед теми, кто пишет о Дэвиде Боме, заключается в том, что он действительно подвергался преследованиям и гонениям и в наиболее критические периоды своей жизни метался по всему земному шару, переезжая из одной страны в другую. При этом многие из его самых интересных работ оказались утеряны или уничтожены. Более того, те, кто не был согласен с Бомом, в конечном счете победили, а победив, они принялись делать то, что победители обычно делают с историей, то есть переписывать ее на свой лад. Поэтому теперь значительно труднее отличить правду от мифа. Что еще хуже, защитники Бома, возмущенные переписыванием истории правоверными копенгагенцами, перегибают палку в другую сторону и заходят в этом слишком далеко. В биографии Бома, написанной его другом и коллегой Дэвидом Питом, Бом предстает неким святым от науки, наделенным невероятной силой проникновения в природу вещей. К тому же эта биография пестрит фактическими ошибками; некоторые высказывания вырваны из контекста, а в отношении многих других неясно, были ли они произнесены вообще. Интерес к работам Бома резко возрос вскоре после его смерти, и никакого спада в нем не наблюдается; он приводит к водопаду новых и новых вопросов, на которые было бы очень легко ответить, если бы кто-нибудь догадался задать их самому Бому до его кончины в 1992 году. Вся эта запутанная ситуация вызвала к жизни множество мифов и легенд вокруг относительно туманной личности этого совсем недавно умершего физика.

Эти легенды тоже важны. Они рассказывают нам о роли Бома в культуре квантовой физики. Они рассказывают нам о реакциях, которые вызывались его идеями. За этими легендами стоит замечательно простая теория квантового мира – и замечательно сложная жизнь одинокого, неудачливого и блестяще талантливого человека.

* * *

Доподлинно известно, что Дэвид Джозеф Бом родился 20 декабря 1917 года в Уилкс-Барре, штат Пенсильвания. Его отец Сэмюэл был еврейским иммигрантом из Венгрии, в возрасте девятнадцати лет в одиночку добравшимся до Пенсильвании. Здесь он встретил и взял в жены Фриду Попки, еврейку из Литвы, которая приехала в Соединенные Штаты со своей семьей несколькими годами раньше. Сэмюэл Бом был вполне практичным простым человеком: держал мебельную лавку и имел в округе репутацию плута и бабника. В отличие от мужа, Фрида Бом была скромной домохозяйкой, тихой и замкнутой, какой она и приехала с родителями из Европы, – однако подверженной резким и частым перепадам настроения. Странности в ее поведении усиливались по мере того, как сын становился старше; она слышала «голоса», как-то раз сломала нос соседу, грозилась убить своего мужа и в конце концов оказалась в психиатрической лечебнице. Хотя Дэвид был привязан к матери, ее пугающее поведение заставляло его искать спасения в книгах. Сначала он «подсел» на научную фантастику, а потом его интересы обратились к науке. Бом-старший с трудом терпел научный уклон интересов своего сына – когда Дэвид как-то сообщил ему о существовании других планет, обращающихся вокруг Солнца, Сэмюэл просто пропустил эту информацию мимо ушей как факт, не имеющий никакого отношения к человеческим делам. Тем не менее он оплатил обучение сына в колледже, послав его в Пенн Стейт (тогда это был маленький сельский колледж, ничем не похожий на выросший из него сегодняшний гигантский государственный университет).

В Пенн Стейт выдающиеся способности Дэвида Бома были очевидны и его товарищам, и профессорам – как, впрочем, и его странности. У Бома был «талант возбуждать в людях желание заботиться о нем», рассказывает его подруга Мельба Филлипс, – и «талант быть несчастным». С самого начала учебы в колледже Бом постоянно жаловался на здоровье, особенно на ужасные боли в животе. Несмотря на это, он много работал. Окончив Пенн Стейт в 1939 году, он выиграл конкурс на место в докторантуре Калтеха по физике. Для сына иммигрантов из Пенсильвании это было совсем неплохо: Калтех был одним из ведущих мировых центров физической науки. Но, проучившись там один семестр, Бом остался недоволен курсом и возможностями для исследований. Бом считал, что исследования, выполняемые в Калтехе, скорее второстепенные, чем фундаментальные, а атмосфера при этом казалась ему слишком проникнутой конкуренцией. «Мне в Калтехе не очень понравилось, – вспоминал он позже. – Они не интересуются наукой. Им интереснее соревноваться, опережать друг друга, осваивать новые методы и все такое». Удрученный и полный неуверенности в своем будущем, Дэвид приехал на лето домой в Уилкс-Барре. Когда он осенью вернулся в Пасадену, настроение у него совсем упало. «В целом я чувствовал себя не то чтобы в депрессии, но, пожалуй, немного расстроенным». По совету друга Бом подошел к одному харизматичному молодому приглашенному профессору и спросил, не возьмет ли тот его к себе в свою исследовательскую группу в Беркли. И к началу следующего семестра Бом переехал на калифорнийское побережье, чтобы начать работу со своим новым наставником Робертом Оппенгеймером.

В Оппенгеймере Бом нашел родственную душу: тот был евреем с Восточного побережья, который стремился заниматься самыми крупными и знаменитыми проблемами теоретической физики и к тому же интересовался широким кругом интеллектуальных поисков вне физики. Но между Бомом и Оппенгеймером были и глубинные различия. Прежде всего, семья Бома относилась к самому что ни на есть рабочему классу, тогда как Оппенгеймер происходил из богатой манхэттенской фамилии с большими связями в обществе. Несмотря на существовавшие в то время антисемитские «еврейские квоты», Оппенгеймер сумел получить ученую степень бакалавра в Гарварде. После того как он с отличием окончил трехлетний гарвардский курс, он отправился в Европу и защитил там докторскую диссертацию под руководством Макса Борна. Затем Оппенгеймер некоторое время работал с Паули в Швейцарии. Хотя в Копенгагене он никогда не учился, он познакомился с Бором и довольно близко с ним сошелся. Когда Оппенгеймер – Оппи, как называли его друзья и студенты, – вернулся в Соединенные Штаты, он принялся за работу и вскоре превратил Беркли в первый крупный факультет теоретической физики в стране. К тому времени, как там в 1941 году появился Бом, физики в Беркли знали, что «нет бога, кроме Бора, и Оппи пророк его», как говорил Джо Вайнберг, еще один из аспирантов Оппи. Когда Бом приехал, Вайнберг взял на себя обращение новичка в истинную веру. «Мы бурно обсуждали с Вайнбергом боровскую дополнительность, – вспоминал позже Бом. – В то время я был убежден, что подход Бора правилен. Еще много лет я продолжал разделять этот подход. Я был увлечен им, потому что Вайнберг был очень энергичным и умеющим убеждать человеком и потому что за всем этим возвышалась фигура Оппенгеймера, что для меня придавало этим идеям еще больший вес».

Во время пребывания в Беркли Бома занимала не только квантовая физика. Он внимательно следил за войной, разразившейся в Европе, – и то, что он видел, говорило в пользу коммунизма. «До тех пор, скажем, в 1940 или 1941 году, я не испытывал особых симпатий к коммунистической партии, – вспоминал позже Бом. – На меня произвел очень глубокое впечатление крах Европы под натиском нацизма; я чувствовал, что это произошло из-за недостатка воли к сопротивлению. <…> Нацизм казался мне угрозой всему существованию цивилизации. <…> Казалось, что русские были единственными, кто выступил на бой с ним. Это было главным. И я начал с большей симпатией прислушиваться к тому, что они говорили». В ноябре 1942 года Бом вступил в ячейку коммунистической партии при кампусе университета Беркли. Но он вскоре увидел, что партийная реальность оказалась менее привлекательной, чем партийная идея. «Я понял, что они ничего не делают, а только говорят о ничего не значащих вещах – о том, чтобы попытаться организовать протесты по поводу порядков в кампусе, и так далее <…> Собрания длились бесконечно». Через несколько месяцев Бом вышел из партии, но его политические убеждения еще много лет оставались марксистскими.

Политическая деятельность Бома создала ему трудности, когда пришло время защищать докторскую диссертацию. Несмотря на то что Оппенгеймер лично попросил перевести Бома в Лос-Аламос, Бом не получил допуска к секретным материалам. Армейская контрразведка дала Оппенгеймеру ложную информацию о том, что признание Бома неблагонадежным связано с наличием у него родственников в Европе, что может послужить средством оказания на него давления. В действительности, однако, Бом не получил допуска из-за своих связей с Вайнбергом, который тоже был членом коммунистической партии. Но тема исследовательской работы Бома, взаимодействия между атомными ядрами, имела самое прямое отношение к тому, что происходило в Лос-Аламосе, – настолько, что без ведома самого Бома ее немедленно засекретили, его записи и вычисления конфисковали военные, а ему самому запретили писать собственную диссертацию. На помощь пришел Оппенгеймер, который убедил секретные службы, что Бом заслуживает докторской степени.

Бом продолжал работать в Беркли еще пару лет после войны, публикуя статьи на темы из различных наиболее темных областей квантовой физики. Его работы, а также благоприятный отзыв Джона Уилера о проведенном с ним собеседовании послужили основанием для его зачисления в 1947 году на должность старшего преподавателя физического факультета Принстонского университета. «Нам рекомендовали Бома как одного из наиболее способных молодых физиков-теоретиков, учившихся у Оппенгеймера», – писал Генри Смит, декан факультета. (Через несколько лет Смит напишет о «накоплении научных кадров».)

После Беркли принстонский кампус и общая атмосфера Бому не понравились; ему показалось, что преподаватели «очень уж озабочены вопросами статуса и престижа». Но он быстро освоился. Начал преподавать квантовую физику по старым конспектам занятий с Оппенгеймером и занялся совместными исследованиями с несколькими многообещающими старшекурсниками. Вокруг него образовался тесный кружок близких друзей. Он даже свел знакомство с Ханной Лёви, падчерицей профессора Института перспективных исследований. Между ними завязались серьезные отношения, дело шло к свадьбе. Лёви привела Бома к себе домой, чтобы представить его матери Элис и отчиму Эриху Калеру. Там Бом познакомился и с одним из ближайших друзей Калера – Альбертом Эйнштейном.

В среду, 25 мая 1949 года, Дэвид Бом предстал перед Комиссией по расследованию антиамериканской деятельности (HUAC). Напротив него сидели шесть конгрессменов – одним из них был член Палаты представителей Ричард М. Никсон – и еще полдюжины сотрудников аппарата Конгресса. Бома спросили о степени его связи с коммунистической партией. «Я не могу ответить на этот вопрос, – ответил он, – так как он, возможно, служит цели выдвинуть против меня обвинения и причинить вред моей репутации, и, кроме того, я думаю, что он нарушает мои права, гарантированные первой поправкой». Комиссия попросила Бома повторить свой ответ, потом задала ему еще десятки других вопросов; в частности, от него требовалось дать показания, касающиеся нескольких его бывших друзей и коллег по работе в Беркли, включая Джо Вайнберга. Бом отказался. Затем он отправился домой и больше чем на год забыл об этом случае. «Мне казалось, что этот вопрос исчерпан», – вспоминал он позже.

Бома волновало совсем другое. Из материалов своего курса квантовой физики он составлял учебник, уделяя в нем огромное внимание объяснению и защите копенгагенской интерпретации. Но в его голову закрадывались сомнения, которые окрепли, когда летом 1950 года работа над книгой подошла к концу. «Когда я закончил книгу, я был не очень доволен тем, как я сам ее понимаю», – рассказывал Бом. А 4 декабря 1950 года в его рабочий кабинет вошел пристав и объявил ему, что он арестован.

Бома доставили в федеральный суд в Трентоне и предъявили обвинение в неуважении к Конгрессу, выразившемся в отказе свидетельствовать перед HUAC. Ханна Лёви вместе с Сэмом Швебером, одним из студентов Бома, приехала в Трентон на машине и внесла за него залог. Когда они вернулись в Принстон, то узнали, что Гарольд Доддс, президент университета, уже отстранил Бома от исследовательской работы и преподавания. Ему запретили появляться в кампусе: он попал в черный список.

Рис. 5.1. Дэвид Бом после допроса в HUAC в мае 1949 года

В феврале 1951 года, в ожидании суда, Бом устроил небольшую вечеринку по случаю выхода его нового учебника «Квантовая теория». Квантовая физика излагалась в книге Бома просто и доходчиво, с акцентом на идеях, а не на уравнениях. Целый раздел был посвящен проблеме измерения; в нем Бом старательно защищал копенгагенскую интерпретацию. «Я писал эту книгу в надежде, что избранный мной подход совпадает с видением Бора, – вспоминал он позже. – Я старался понять это видение как можно лучше. Три года я преподавал этот предмет [квантовую физику], делал записи и в конце концов превратил их в книгу». Рецензии на книгу Бома были в целом положительные. Он даже получил восторженный отклик от известного своей строгостью Вольфганга Паули, который сказал, что ему подход Бома очень понравился.

Вскоре после выхода книги жизнь Бома полностью изменил один телефонный звонок. «Позвонил Эйнштейн, – рассказывал Бом. – Я гостил в это время в доме у его друзей. Он сказал, что хочет видеть меня». Эйнштейн прочел книгу Бома и хотел поговорить с ним о ней. «Я отправился к нему, и мы стали обсуждать книгу, – вспоминает Бом. – Он [Эйнштейн] считал, что я изложил теорию как нельзя лучше, но он все же по-прежнему сомневается в ее адекватности. Его возражения в основном состояли в том, что теория концептуально неполна, что волновая функция не дает полного описания реальности и что во всем этом чего-то недостает. Таким было его основное возражение». Эйнштейн твердил все о той же проблеме, которую он обозначил двадцать пять лет тому назад: квантовая физика при всех своих успехах упрямо не дает ответа на вопрос о том, что является реальностью. «Мы говорили об этом – и, по его мысли, нам нужна теория, в рамках которой мы могли бы обсуждать какую-то реальность, реальность существующую, такую, которая была бы верна сама себе и которую не надо было бы всегда соотносить с присутствием наблюдателя, – вспоминал Бом. – Ему в целом было довольно ясно, что с квантовой теорией дело обстоит не так. И поэтому, хотя он признавал, что она дает верные результаты, он все равно чувствовал, что она неполна».

Когда Бом уходил от Эйнштейна, в голове его вертелась одна мысль: «Как мне найти другой угол зрения?» Существует ли другая трактовка странной математики, связанной с квантовой физикой? Или копенгагенская интерпретация все же является единственным ее теоретическим представлением? «Похоже было, что Эйнштейн прав, и мне тоже стало казаться, что здесь что-то не так, – вспоминал Бом. – Я начал думать: так дает ли волновая функция полное описание реальности?» Эйнштейн был убежден в обратном. Бом ухватился за эту мысль и стал ее развивать. Через несколько недель он нашел простой способ переписать основные уравнения квантовой теории. При этом все ее предсказания и результаты остались прежними – ее новая версия была математически эквивалентна старой, – но картина мира, соответствующая этой математической форме, описание реальности, которое она предлагала, радикально отличалось от копенгагенской интерпретации.

Бом был в восторге от своей находки. Он подробно описал свои идеи и послал их в виде нескольких статей в Physical Review, наиболее авторитетный физический журнал. Тем временем подоспели и другие хорошие новости: 31 мая состоялось заседание Федерального окружного суда в Вашингтоне, на котором с Бома были сняты все обвинения. Однако в июне, уступив яростному нажиму президента Доддса, физический факультет Принстонского университета объявил, что не будет продлевать с Бомом контракт. Бом остался без работы. Эйнштейн написал для него несколько рекомендательных писем, но они не помогли. Несмотря на то что суд признал его невиновным, он по-прежнему находился в черном списке.

К концу лета с помощью Эйнштейна и Оппенгеймера Бом нашел место в университете Сан-Паулу в Бразилии. Он никогда прежде не покидал территории Соединенных Штатов и ни слова не знал по-португальски. Но другого выхода у него не было; к тому же он подозревал, что находится под надзором ФБР. И в октябре он отправился в Бразилию.

В этих суровых испытаниях Бома поддерживала надежда, что, когда его статьи будут напечатаны (это должно было произойти в январе), его новый взгляд на квантовую теорию вызовет споры и принесет ему признание в мире физики. «Предсказать, какой прием ждет мою работу, нелегко, – писал он другу в Принстон вскоре после прибытия в Бразилию, – но мне радостно думать, что в перспективе она произведет большое впечатление». Он, однако, боялся, как видно из того же письма, «что “большие шишки” устроят вокруг моей статьи заговор молчания; этим они, возможно, захотят показать шишкам поменьше, что, хотя ничего принципиально нелогичного в моей работе нет, на деле это просто философская позиция, не представляющая никакого практического интереса». Бом пытался изучать португальский язык, приспособиться к новому (тяжелому для него) климату – и ждал момента, когда его идеи наконец выйдут в свет.

* * *

Согласно предложенной Бомом интерпретации квантовой физики, большая часть тайны, окутывавшей мир квантов, попросту исчезает. Объекты в любой момент занимают вполне определенные положения, наблюдает за ними кто-нибудь или нет. Частицы имеют волновую природу, но в ней нет никакой «дополнительности» – частицы остаются просто частицами; волны-пилоты направляют их движение (отсюда и название волн). Частицы скользят вдоль этих волн. Принцип неопределенности Гейзенберга по-прежнему выполняется – чем больше мы знаем о положении частицы, тем меньше – о ее импульсе, и наоборот. Но, согласно Бому, это просто ограничение информации, которую квантовый мир соглашается нам передать. Мы не можем точно знать, где именно находится данный электрон, но во Вселенной Бома он всегда где-то находится.

Эта простая идея позволила Бому прорубить дорогу через чащу квантовых парадоксов. Копенгагенская интерпретация не позволяет вам спрашивать, что происходит с котом Шрёдингера, пока вы не заглянете в ящик, – ведь бессмысленно говорить о ненаблюдаемом. Но в предложенной Бомом интерпретации с волной-пилотом вы можете не только задать вопрос, но и получить на него ответ: кот жив или мертв еще до того, как вы заглянули в ящик, а открыв его, вы просто увидите, какая из этих возможностей реализовалась. Сам акт наблюдения не имеет никакого отношения к судьбе кота.

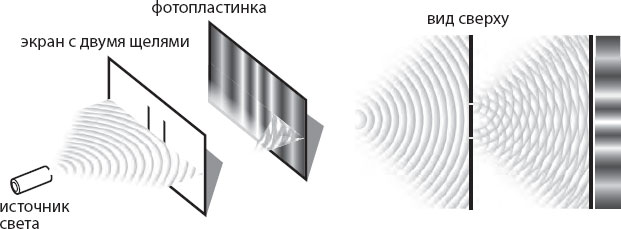

Рис. 5.2. В эксперименте с двойной щелью волны интерферируют друг с другом

На первый взгляд, это выглядит слишком уж просто. Но если в теории Бома нет никаких странностей, связанных с положениями частиц или с котом Шрёдингера, как можно надеяться, что она будет воспроизводить все причудливые результаты квантовой физики? Гарантию этого дает математика: теория Бома математически эквивалентна уравнению Шрёдингера, центральному уравнению квантовой физики. Поэтому она должна давать те же предсказания, какие получаются и при любой другой интерпретации. Технически это верно – но для того, чтобы почувствовать, как именно действует интерпретация Бома, этого все равно мало. Чтобы добиться ясности, нам понадобится разобраться в одном из самых странных экспериментов всей квантовой физики: в опыте с двойной щелью.

Великому физику Ричарду Фейнману принадлежат знаменитые высказывания об этом опыте: что эксперимент с двойной щелью «позволяет заглянуть в самую суть квантовой механики» и что «в действительности в нем скрыта одна-единственная загадка». Однако при всей шумихе вокруг этого опыта он неожиданно прост. Установим перед фотопластинкой экран и проделаем в нем две узкие близкорасположенные щели. Затем осветим экран лучом света. Световые волны будут интерферировать друг с другом по ту сторону щели, создавая на фотопластинке картину светлых и темных полос (рис. 5.2). Здесь нет ничего специфически квантового – волны всегда образуют интерференционные картины, будь то пересекающиеся волны от двух камней, брошенных в пруд, или звуковые волны от двух стереофонических громкоговорителей. В интерференции волн нет ничего таинственного: в точках, в которых гребни одной волны накладываются на впадины другой, волны гасят друг друга и сглаживаются, а когда гребни обеих волн совпадают друг с другом, то они друг друга усиливают. Так формируются узоры из темных и светлых полос, показанные на рис. 5.2.

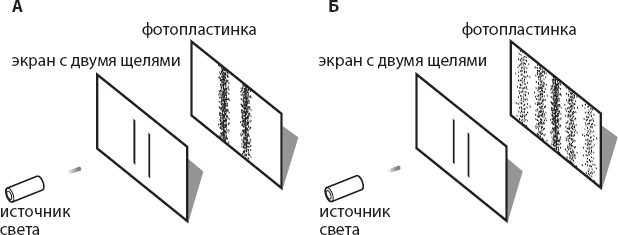

Странности начинаются тогда, когда свет, попадающий на двойную щель, становится очень слабым. Вместо того чтобы светить на двойную щель фонариком, будем посылать на нее наименьшее возможное количество света: по одному фотону за раз. Теперь у каждого фотона есть выбор, как у встретившегося нам во введении Гамлета ростом с нанометр: пролететь сквозь левую щель или сквозь правую? Как только фотон проходит сквозь щель, он попадает в помещенную за ней фотопластинку и оставляет на ней точку. Будем повторять это опять и опять. Мы можем ожидать, что увидим на пластинке две группы точек, по одной против каждой щели (рис. 5.3a). В конце концов, фотоны ведь частицы – крохотные световые теннисные мячики. Бросая теннисные мячики сквозь такую же, только гораздо большего размера, двойную щель, мы точно так же ожидали бы, что они будут ударяться в заднюю стенку в двух кучках точек, по одной за каждой щелью. Но фотоны на деле вовсе не «световые теннисные мячики», и они ведут себя совсем другим, необыкновенным образом: хотя каждый из них действительно ударяется о пластинку в одной-единственной точке, вместе следы их ударов образуют на фотопластинке интерференционную картину (рис. 5.3b). Несмотря на то что каждый фотон прошел сквозь двойную щель индивидуально, все они каким-то образом «знали», куда они должны попасть на фотопластинке, чтобы образовать интерференционную картину. Во время движения каждого фотона сквозь щель что-то взаимодействовало с ним, несмотря на то что друг с другом частицы не взаимодействуют и за один раз через двойную щель так или иначе проходит только одна частица.

Рис. 5.3. А. Мы не могли бы ожидать, что индивидуальные фотоны, проходя через двойную щель по одному, будут образовывать интерференционную картину. Б. Каким-то образом индивидуальные фотоны, проходя через двойную щель, ухитряются интерферировать сами с собой

Озадаченные результатами вашего эксперимента, вы его повторяете, но с одной придумкой. На этот раз, чтобы определить, через какую щель пойдет каждый фотон, вы устанавливаете в обеих щелях по маленькому детектору фотонов, чтобы разобраться, каким образом на пластинке может получаться такая интерференционная картина. Результат демонстрирует вам то, что вы уже подозревали, но во что не смели поверить: фотоны с вами просто играют в прятки! Теперь, когда вы следите за ними так внимательно, они вообще отказываются образовывать интерференционную картину, а вместо этого оставляют на пластинке те самые две кучки точек, которых вы ждали в начале (рис. 5.3 А). Что за шутки? Как могут фотоны вести себя по-разному только из-за того, что вы за ними следите? Откуда они вообще знают, что вы делаете?

Как и следовало ожидать, на этот вопрос копенгагенская интерпретация дает мистический псевдоответ на расплывчатом языке боровской философии дополнительности.

Согласно копенгагенской интерпретации, идея частиц дополнительна идее волн. Эти идеи противоречат друг другу – фотоны не могут быть одновременно частицами и волнами, – но обе они попеременно необходимы для описания этого эксперимента. Когда вы не измеряете положение фотона, он является волной. Таким образом, фотоны могут интерферировать сами с собой, когда проходят сквозь двойную щель. Но измерение положения фотона вынуждает его вести себя как частица: когда фотон ударяется об экран, установленный за двойной щелью, он должен столкнуться с ним только в одной точке. Подобным же образом, установка детекторов фотонов в каждой щели заставляет фотон, проходя через двойную щель, вести себя как частица: детекторы вынуждают каждый фотон проходить только через одну щель, и, таким образом, они не интерферируют сами с собой, хотя прежде они свободно могли вести себя как волны и проходить сквозь обе щели. Но спрашивать, где был фотон до измерения, бессмысленно: у волны нет определенного местоположения. Измеряемое свойство создано самим измерением; спрашивать о положении фотона заблаговременно – не более чем софистика. Любая попытка наглядно представить, как это возможно, любая попытка дать отчет о том, как ведет себя квантовый мир между измерениями, обречена на поражение, потому что, как сказал Бор, никакого квантового мира нет.

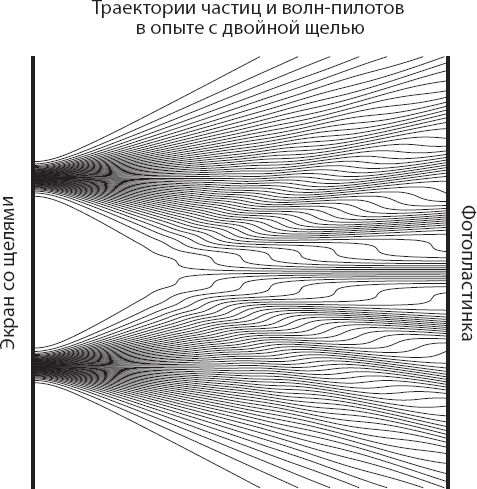

Рис. 5.4. Траектории частиц, направляемые волнами-пилотами, в опыте с двойной щелью (вид сверху вниз). Рисунок выполнен при помощи программы Mathematica, любезно предоставленной профессором Чарлзом Себенсом (UCSD)

Бом объяснил странные результаты опыта с двойной щелью, сделав именно то, что с точки зрения копенгагенской интерпретации было невозможно: дав подробный отчет о том, что происходит в квантовом мире, независимо от того, наблюдает за этим кто-нибудь или нет. Фотоны, согласно Бому, – это частицы, скользящие по волнам. В то время как частица может пройти лишь через одну щель, ее волна-пилот проходит через обе и интерферирует сама с собой. Эта самоинтерференция, в свою очередь, воздействует на движение частицы, так как последнюю направляет волна. Волна толкает частицу на путь, обеспечивающий появление на фотопластинке интерференционной картины после того, как сквозь двойную щель пройдет достаточное число фотонов (рис. 5.4). Установка детекторов фотонов в каждой щели влияет на пилотную волну каждого фотона – как бы хитроумно эти датчики ни были установлены, любой детектор фотонов неизбежно изменит у каждого фотона пилотную волну. Это следует из принципа неопределенности Гейзенберга: в интерпретации Бома он ограничивает степень, до которой измерительные устройства могут избежать воздействия на измеряемые объекты. В результате воздействия измерений на волны-пилоты фотонов траектории волн изменятся, и на фотопластинке будут наблюдаться две группы точек, а не интерференционная картина. По мнению Бома, хотя измерения и могут влиять на движение частицы, все частицы обладают определенными положениями, наблюдает за ними кто-нибудь или нет.

Интерпретация Бома очень похожа на старую интерпретацию де Бройля, представленную им на Сольвеевской конференции в 1927 году. Математическая сторона обеих этих интерпретаций по сути идентична, и они отличаются только акцентом на тех или иных идеях. Основной физический смысл обоих подходов один и тот же: квантовый мир состоит из частиц, направляемых волнами. Но в том, в чем де Бройль проиграл, Бом добился успеха. Он умело решил задачи, поставленные Паули, Крамерсом и другими четверть века назад на Сольвеевском конгрессе, настаивая на том, чтобы все трактовалось в квантовом смысле: и то, что подлежит измерению, и измерительные устройства. Это была поистине радикальная идея: вполне серьезно принять квантовую физику как способ описания всего мира в целом. В бомовской интерпретации, построенной на идее волн-пилотов, странности квантового поведения для больших объектов минимизируются – вот почему мы не наблюдаем этих странностей в повседневной жизни. Но все объекты, большие и маленькие, в конечном счете управляются одним и тем же набором квантовых уравнений.

Копенгагенская интерпретация, напротив, не считает квантовую физику способом описания всего мира, и в особенности экспериментального оборудования, участвующего в измерениях, такого как фотопластинки или двойные щели. Согласно Бору, одной из фундаментальных особенностей квантовой физики является «необходимость описывать функции измерительных инструментов в чисто классических терминах, в принципе исключая любые связи с квантами». Квантовая механика считалась физикой малых, а не больших масштабов, «и вместе им не сойтись»: когда студент Бора Георгий Гамов, только лишь для того, чтобы в доступной форме объяснить не-физикам квантовые законы, описал фантастический мир, в котором квантовые эффекты проявляются в больших масштабах, Бора это «скорее рассердило, чем позабавило». Копенгагенская школа отказывалась всерьез принимать квантовую физику в качестве теории, относящейся к миру в целом, – это была теория, описывающая формы нашего взаимодействия с миром исчезающе малых масштабов, прагматическое изобретение, средство предсказания исходов экспериментов – и ничего более. И в соответствии с позицией Бора так и должно быть: он заявлял, что дело физики «не вскрывать истинную суть» окружающего нас мира, но просто отыскивать «методы упорядочения и классификации человеческого опыта».

* * *

Прав ли Бор? Действительно ли неверно говорить, что физики должны пытаться разобраться, как на самом деле устроен наш мир? Или достаточно просто выдвигать теории, точно предсказывающие результаты экспериментов? И если теория Бома предсказывает то же самое, что и «обычная» квантовая физика (чем бы она ни была), что означает это совпадение? Как могут существенно отличаться две конкурирующие теории, дающие одни и те же предсказания?

Эти вопросы указывают на наличие серьезных проблем в философии науки (с некоторыми из них мы встретимся снова в главе 8). Короткий ответ на них таков: нет, Бор неправ, по крайней мере в столь буквальном смысле. Картина мира, которая сопровождает физическую теорию, – важный компонент этой теории. Две теории, которые дают идентичные предсказания, могут давать разительно отличающиеся картины мира – например, одна может помещать в центр Вселенной Землю, а другая Солнце, – а эти картины в свою очередь, многое определяют в повседневной научной практике. Если, по-вашему, в центре Солнечной системы находится Солнце, а не Земля, то вы, несмотря на то что обе эти астрономические теории дают одинаковые предсказания о движении светил по земному небу, скорее всего, заключите, что ни в Земле, ни в самой Солнечной системе нет ничего особенного и что у других звезд тоже вполне могут быть планеты. Картина мира, сопутствующая научной теории, определяет эксперименты, которые ученые считают необходимым выполнить, позволяет оценить получаемую информацию и направляет поиски новых теорий.

В статьях 1952 года, в которых Бом дал общее описание своей новой квантовой интерпретации, он защищал именно эту точку зрения. «Цель теории не только установить взаимосвязь между результатами наблюдений, которые мы уже научились выполнять, – писал он в заключении ко второй статье, – но делать предположения о необходимости новых видов наблюдений и предсказывать их результаты». Часть своих претензий к Копенгагенской интерпретации Бом относил на счет логического позитивизма, течения в философии науки, вдохновленного Махом (мы уже говорили об этом течении в главе 3). По мнению Бома, копенгагенская интерпретация была «в значительной степени движима» идеей о том, что объекты, которые невозможно увидеть, не являются реальными. Бом приписывал эту идею позитивизму. Однако, отмечал он, «история научных исследований полна примеров того, как оказывалось очень плодотворным допускать реальность определенных объектов или элементов задолго до того, как станут известны процедуры, которые позволили бы наблюдать эти объекты непосредственно». Бом затем приводил в пример атомы, существование которых Мах отказывался признать до самого конца, невзирая на неопровержимые доказательства – ведь их нельзя было видеть. Бом вновь затронул этот вопрос вскоре после своего прибытия в Бразилию в письме к своему другу и однокашнику, физику Артуру Уайтмену:

«Создавать предварительные концепции необходимо, даже если никаких эмпирических доказательств еще не получено: они нужны, чтобы направлять наш выбор и планировать эксперименты, чтобы эксперименты было легче интерпретировать <…> Очень часто настоящее эмпирическое подтверждение новой идеи приходит с неожиданной стороны (возьми хоть броунианское [sic ] движение, первое прямое доказательство существования атомов – его открыл биолог). Однако такое подтверждение могут оценить только те, кто уже готов к подобной возможности. Поэтому я высказался бы за самое широкое распространение среди физиков знаний обо всех наличествующих возможностях. В такие времена, как сейчас, физики должны знать обо всех возможностях и чувствовать, что, пока им неизвестно, какие из этих возможностей оправдаются, каждый физик должен быть готов, если понадобится, отказаться даже от той из них, что с прежней точки зрения казалась надежнее и красивее всех, в пользу той, что может выглядеть произвольной и неизящной, но с новых позиций помогает что-то объяснить».

Все же, как отмечал Бом в своих статьях 1952 года, «позитивистские соображения по-прежнему являются составной частью философской позиции, молчаливо разделяемой многими современными физиками-теоретиками». Не то чтобы позитивистски настроенные физики считали, что в новой интерпретации квантовой физики нет никакой необходимости, – по их мнению, необходимости не было ни в какой интерпретации вообще. Квантовая физика идеально коррелировала с наблюдениями и предсказывала их результаты, а это при строго позитивистском подходе к науке и есть все, что требуется от научной теории. Любые сопутствующие той или иной теории идеи о том, что в действительности представляет собой природа, просто ненужный груз. Такова была логика, стоящая за боровской «риторикой неизбежности», как назвала ее историк науки Мара Беллер. Бор и его последователи говорили, что копенгагенская интерпретация не просто верный путь понимания квантовой физики – нет, это единственный возможный путь, необходимый и неизбежный вывод квантовой революции. «Каждая особенность копенгагенской интерпретации, – писал Леон Розенфельд, один из ближайших сподвижников Бора, – навязана нам как единственный способ избежать неоднозначности, которая возникла бы при любой попытке анализа типично квантового явления в классических терминах». Таким образом, в лагере Бора считалось, что в поиске другой интерпретации не просто нет необходимости – это бессмысленная трата времени. К тому времени, когда появились статьи Бома, спустя семь лет после окончания Второй мировой войны и после всех изменений, которые война внесла в культуру занятий физикой, эта точка зрения среди физиков возобладала.

Создав реальную альтернативу копенгагенской интерпретации, Бом, конечно, сумел показать ложность «риторики неизбежности». Но прийти к осознанию, что своей теорией Бом хоть чего-то достиг, другим оказалось нелегко. Бом предчувствовал, что его работу будут, возможно, игнорировать или дискредитировать, но все же, когда до него дошли слухи о том, как ее приняли в Принстоне, он, что вполне понятно, был огорчен.

* * *

«Что до <…> этих пердунов из “Принститута”, плевать мне на них, пусть думают обо мне, что хотят <…> Я убежден, что я на верном пути». В своей бразильской изоляции Бом мог выплескивать досаду только в письмах друзьям. А письма друзей были для него единственным источником известий о том, что происходило в мире физики. Спустя несколько недель после прибытия в Бразилию в октябре 1951 года Бома вызвали в консульство США в Сан-Паулу. Там у него отобрали паспорт и затем вернули со штампом, разрешавшим ему выезд из Бразилии только в Соединенные Штаты. Но Бом с опаской думал о том, что может его ждать, вздумай он вернуться на родину. «Лучшее из возможных объяснений – они просто не хотят, чтобы я покидал Бразилию, – писал Бом Эйнштейну, – а худшее – планируют вывезти меня обратно, так как, возможно, снова хотят вернуться ко всей этой грязной истории». Прежде Бом надеялся отправиться в Европу, чтобы встретиться там с ведущими физиками и защитить свои идеи. «Мне совершенно необходимо выступать с докладами, если возможно, в Европе, а может быть, даже и в США, если не выйдет с Европой; а иначе никто не станет утруждать себя чтением моей статьи», – писал он другу. Теперь, без паспорта, Бому пришлось защищаться в удаленном режиме. Получалось это плохо.

Еще до того, как его статьи вышли из печати, Бом отправил их нескольким «отцам-основателям» квантовой физики (некоторые из них всего за несколько месяцев до этого прислали Бому хвалебные отзывы о его учебнике). Первым Бому ответил де Бройль, напомнив, что он размышлял над похожими идеями еще двадцать пять лет назад, но Паули и другие охладили его пыл, указав на серьезные трудности в теории волны-пилота. Затем Бому ответил и сам Паули, выставляя в качестве возражений те же самые трудности. Но Бом сумел справиться с ними изящно и уверенно, опираясь на свою блестящую догадку о том, что сами измерительные устройства должны быть включены в описание на квантовом уровне. Несколько следующих месяцев Паули и Бом обменивались длинными горячими письмами. Наконец Паули признал, что теория Бома непротиворечива, но все же продолжал настаивать, что, так как не существует способа установить, какой из подходов, «нормальная» квантовая физика или теория волны-пилота, верен, теория Бома остается «чеком, который невозможно обналичить». В конечном счете Паули остался при мысли, что идеи Бома – это какая-то «искусственная метафизика».

Сам Нильс Бор Бому не ответил. Но Бом все же получил письмо от своего друга Арта Уайтмена, который в это время гостил в институте Бора. Если верить Уайтмену, Бор сказал, что теория Бома «очень глупа (very foolish)», и больше разговаривать об этом не стал. Фон Нейман, однако, был менее презрителен; он считал идеи Бома «корректными» и даже «очень элегантными», но опасался, что Бом столкнется с трудностями при расширении своей теории на квантовое явление спина. Эти опасения впоследствии не оправдались.

Опасения фон Неймана, вероятно, коренились в его собственном «доказательстве невозможности» подхода, отличного от копенгагенской интерпретации. Бом понимал, что его теория указывала на некоторый изъян в этом доказательстве – или по крайней мере на то, что это доказательство оказалось менее сильным, чем обычно представлялось другим физикам. Каким способом его теория обходит доказательство фон Неймана, Бом продемонстрировал ближе к концу своей второй статьи, в которой излагается идея волны-пилота. Но его анализ доказательства фон Неймана оказался в лучшем случае несколько неясным, а в худшем – просто неверным. А не получив ясного и содержательного объяснения, что именно не так в доказательстве фон Неймана, многие физики решили, что плоха как раз сама теория Бома – она просто не может быть верной, ведь фон Нейман уже доказал, что такие теории невозможны.

Все же было несколько физиков, пришедших на помощь Бому и поддержавших его точку зрения. Прежде всего, это был Луи де Бройль, который вернулся к своей старой квантовой интерпретации и вступил с Бомом в спор о приоритете. Бом вначале отказывался признать первенство де Бройля. «Если кто-то найдет бриллиант и выбросит его, по ошибке приняв за не представляющий никакой ценности камень, а потом этот бриллиант найдет другой человек, который понимает его истинную цену, разве не скажете вы, что камень по праву принадлежит второму из тех, кто его нашел?» Однако спор продолжался недолго и разрешился мирно. Когда Бом через несколько лет написал книгу, посвященную его новой интерпретации, де Бройль прислал к ней яркое предисловие, в котором называл работу Бома «элегантной и наводящей на размышления». Институт де Бройля в Париже стал одним из немногих мест в мире, где возражения против копенгагенской интерпретации были нормой.

Бом надеялся и на поддержку советских физиков и других коммунистов. В его интерпретации квантовая физика явным образом превращалась в науку о реальном содержимом окружающего мира, а не просто была, как прежде, набором абстрактных утверждений физиков об исходах экспериментов. Это хорошо соответствовало акценту на «материализме» и отказу от позитивизма, что красной нитью проходило во многих направлениях марксистской мысли. Позитивизм Маха, в частности, был обычным объектом нападок марксизма. На Маха обрушивался даже сам Ленин; в своем труде «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин назвал философию Маха «реакционной» и «солипсистской». Некоторые советские физики, например Дмитрий Блохинцев и Яков Терлецкий, предъявляли те же обвинения и копенгагенской интерпретации; Бом познакомился с их работами уже после того, как разработал собственную интерпретацию. Важно было и то, что теория Бома появилась в разгар «ждановизма», шедшей в сталинском СССР идеологической кампании, целью которой было подавление любой интеллектуальной деятельности, допускавшей хоть тень расхождений с идеалами советского коммунизма. И хоть, конечно, существовали версии копенгагенской интерпретации, которые можно было совместить с советской государственной идеологией, все же ауры позитивизма, которая витала над этой физической концепцией, было довольно, чтобы при Сталине большинство советских физиков осмотрительно воздерживалось от публичной защиты идей Бора. В результате, как пишет историк науки Лорен Грэм, в СССР в это время началась «эпоха гонений на дополнительность».

Некоторые друзья Бома из числа марксистов действительно откликнулись на его работу положительно: несколько учеников де Бройля (из которых особо отметим Жана-Пьера Вижье) находили привлекательными и марксизм, и концепцию волны-пилота. Но многие марксисты-физики не поддержали идей Бома. Хотя Блохинцев и Терлецкий критиковали боровский принцип дополнительности и другие ловушки копенгагенской интерпретации – иногда весьма громогласно, – интерпретацию Бома они не поддержали. У них были в запасе собственные альтернативы квантовой ортодоксии. На деле, как подозревал Бом, разгул «ждановизма» просто удерживал большинство физиков за «железным занавесом» от каких-либо обсуждений вопросов квантовой интерпретации вообще. «Я спрашиваю себя, почему за 25 лет никто в СССР не нашел материалистической интерпретации квантовой теории? Это было не очень трудно, – писал он своей подруге Мириам Йевик. – В СССР всегда много критиковали квантовую теорию на идеологической почве. Но это не принесло никаких результатов, возможно, потому что отпугнуло людей от этих проблем, а не стимулировало их».

Как бы там ни было, политика «ждановизма» умерла вместе со Сталиным в 1953 году. При Хрущеве в Советском Союзе начались (весьма относительные!) послабления идеологических строгостей. Это позволило русским физикам, которые и прежде поклонялись Бору, возвысить свой голос в поддержку копенгагенской интерпретации. Один из них, Владимир Фок, насаждал идеи Бора в системе советского физического образования. Об интерпретации на основе волны-пилота он отзывался как о «болезни Бома – Вижье». Бом предполагал, что другие физики при этом не решались критиковать копенгагенскую интерпретацию не только из-за верности идеям Бора, но и из опасения, что это будет выглядеть как критика по идеологическим соображениям. В СССР тогда уже появилось учение Лысенко, псевдоальтернатива дарвиновской теории эволюции, основанная на «истинно марксистском» понимании биологии. Советской биологии и сельскому хозяйству пришлось потом несколько десятилетий оправляться от ущерба, который им причинили Лысенко и его псевдонаучные приспешники. Разумеется, нормальные физики в СССР меньше всего хотели, чтобы подобное фиаско потерпела и квантовая физика.

Один марксист в особенности точил зубы на Бома: Леон Розенфельд, правая рука Бора в Копенгагенском институте. В нем одновременно уживались пристрастия к дополнительности и марксизму, из-за чего Паули прозвал его «квадратным корнем из Бора, умноженным на Троцкого». Розенфельд счел своим долгом защитить от Бома Единственное Истинное Учение квантовой физики. «Я, конечно, и не подумаю вступать в какие-либо споры по вопросу о дополнительности ни с вами, ни с кем-нибудь другим, – писал он Бому, – по той простой причине, что в этом вопросе нет ни малейшего спорного момента». Тем не менее на участие в этом несуществующем споре Розенфельд тратил много времени, прилагая значительные усилия, чтобы предотвратить распространение идей Бома. Розенфельду удалось не допустить публикации статьи Бома в Nature; он пресек и появление в Nature перевода русской статьи с критикой принципа дополнительности, убедив переводчика его отозвать. Он даже сумел остановить публикацию английского перевода книги де Бройля о волнах-пилотах. А когда Бом спустя несколько лет выпустил свою книгу о квантовой интерпретации, основанной на идее волны-пилота, Розенфельд написал на нее едкую рецензию, заявив в ней, что Бом безнадежно лишен всякого понимания квантовой физики: «Понятно, что первопроходец, вступивший на неведомую землю, может поначалу не найти на ней лучшего маршрута; но гораздо труднее понять, как турист умудряется потеряться на территории, тысячу раз обследованной и нанесенной на подробные карты». Взгляды Розенфельда в основном разделялись и физическим сообществом. Один из его друзей писал ему: «Меня очень забавляет расправа над Дэвидом Бомом <…> На нем оттоптались уже с полдюжины самых видных знаменитостей. Большая честь для такого юнца».

Среди этих «знаменитостей» были не только Розенфельд и Паули, но и Вернер Гейзенберг, который развенчал теорию Бома как «разновидность “идеологической надстройки”, имеющей слабое отношение к непосредственной физической реальности», и Макс Борн, который сказал, что Паули «уничтожает Бома не только философски, но и физически». Правда, между Гейзенбергом, Борном, Паули, Розенфельдом и другими представителями «старой гвардии» оставались частные идеологические разногласия. Розенфельд считал, что Гейзенберг заигрывает с идеализмом – смертельное оскорбление в устах марксиста. В свою очередь, на взгляд Паули и Борна, Розенфельд был в своей научной деятельности чересчур политически мотивирован. Но, невзирая на эти расхождения, создатели копенгагенской интерпретации сомкнули ряды для атаки на Бома.

Но вовсе не только «старой гвардии» не пришлись по вкусу идеи Бома. Более молодое поколение физиков – насколько они Бома вообще замечали – тоже относилось к нему с пренебрежением. В частности, многих из них настораживал в теории Бома один неустранимый факт: она была нелокальна, то есть частицы могли мгновенно влиять друг на друга на больших расстояниях. Одиночную частицу, путешествующую во Вселенной, самостоятельно, ни с чем не сталкиваясь, направляет по ее пути ее волна-пилот, и такая частица полностью локальна. Но добавим вторую частицу, которая каким-то образом взаимодействует с первой. Тут же оказывается, что они уже связаны – запутаны – и пилотная волна одной частицы изменяется в зависимости от точного положения другой, независимо от того, на каком расстоянии частицы могут быть друг от друга. Это «жуткое дальнодействие» мы уже встречали в копенгагенской интерпретации – именно против него возражал Эйнштейн в статье ЭПР. Но многие физики так ничего и не знали об аргументах ЭПР, а большинство из тех, кто о них знал, глубоко заблуждались на их счет. Для них явно декларируемое в теории Бома «действие на расстоянии» было просто еще одним уязвимым ее местом по сравнению с копенгагенской интерпретацией.

Вставал и вопрос о том, приведут ли идеи Бома к новым научным результатам. В частности, поскольку его теория предполагает связи между частицами, распространяющиеся быстрее света, представлялось затруднительным совместить идеи Бома со специальной теорией относительности. Релятивистская квантовая теория, известная как квантовая теория поля (КТП), в это время уже стала активной и продуктивной областью исследований в Соединенных Штатах и Европе. Основы КТП заложил Поль Дирак; ее разрабатывали такие выдающиеся физики, как Фейнман, Джулиан Швингер, Синъитиро Томонага и Фримен Дайсон. КТП имела большой успех: Дирак с ее помощью предсказал существование антивещества, что принесло ему Нобелевскую премию; другие использовали ее, чтобы доказать глубокие связи между независимыми с виду квантовыми свойствами и чтобы объяснять все усложняющиеся результаты экспериментов с частицами высоких энергий. Поток этих результатов непрерывно поступал с ускорителей, которых в мире строили все больше и больше. Нерелятивистская квантовая теория тоже успешно применялась в таких областях, как физика твердого тела. По свидетельству Сэма Швебера, Бома по-прежнему высоко ценили за другие его достижения в физике – но никто не понимал, как можно было бы применить его новые идеи в области теории квантов к широкому разнообразию интересных актуальных проблем. «Как в физике твердого тела, так и в физике высоких энергий происходило так много всего, что людей не очень интересовали основы науки», – вспоминал Швебер. Бомовская интерпретация квантовой теории, говорил он, «непродуктивна. Очень трудно понять, как использовать его квантовую механику, когда хочешь обобщить ее до квантовой теории поля. Она оказывается где-то на обочине».

Чтобы выжить, теория Бома должна была объяснить успехи КТП и выстроить связи с другими активно развивающимися областями исследований. Но Бом, запертый в Бразилии, видел, что дело стоит. «Я должен в одиночку за год-два произвести научную революцию, сравнимую с тем, что совершили Ньютон, Эйнштейн, Шрёдингер и Дирак, вместе взятые», – жаловался он другу. В условиях ссылки Бому было трудно оставаться в курсе последних достижений квантовой физики; он раскритиковал свежую работу по КТП своего друга Ричарда Фейнмана как «длинные и скучные вычисления в рамках теории, которая, как всем известно, не имеет смысла»; за эту работу Фейнман через некоторое время получил Нобелевскую премию. Географическая и идеологическая изоляция Бома серьезно отражалась на его научном статусе.

Даже такие непримиримые оппоненты копенгагенской ортодоксии, как Эрвин Шрёдингер, не поддержали Бома. Против копенгагенской интерпретации у Шрёдингера даже спустя двадцать пять лет все еще оставались серьезные возражения; он продолжал сражаться с ней до самой смерти. «Наглость, с которой ты опять и опять утверждаешь, что копенгагенская интерпретация принята практически повсеместно, утверждаешь безоговорочно, даже перед аудиторией, состоящей из непрофессионалов, которые полностью в твоей власти, – эта наглость на грани неприличия, – писал он Максу Борну в 1960 году. – Неужели ты не боишься суда истории?» Но, когда Бом написал Шрёдингеру о своей квантовой интерпретации на основе волны-пилота, он получил только извещение от его секретаря: Шрёдингера работа не заинтересовала. «Шрёдингер не соизволил написать мне собственноручно; он лишь соблаговолил распорядиться, чтобы его секретарь сообщил мне: его высокопреосвященство полагает несообразными механические модели в квантовой теории, – ворчал Бом. – Разумеется, его высокопреосвященство не нашло нужным читать мои статьи <…> По-португальски я бы назвал Шрёдингера um burro (осёл. – Прим. пер.), а ты догадайся, что это значит». Шрёдингер был поглощен собственной попыткой интерпретировать квантовую физику: в его картине квантового мира существовала только волновая функция, а частиц не было вообще. Частицы, направляемые волнами-пилотами, были ему полностью неинтересны.

Но больше всего обескуражило Бома то, как отнесся к его работе Эйнштейн. Эйнштейн определенно сочувствовал побуждениям Бома – ведь в первую очередь именно совет Эйнштейна придал Бому храбрости, когда он взялся за разработку своих идей. Но результат, к которому Бом пришел, Эйнштейна совершенно не удовлетворил. «Ты заметил, что Бом считает (как, между прочим, двадцать пять лет назад считал де Бройль), что он способен интерпретировать квантовую теорию в терминах детерминизма? – писал Эйнштейн своему старому другу Максу Борну. – По-моему, это чересчур дешевый путь».

В письме Эйнштейна не поясняется, что именно было «чересчур дешевым» в идеях Бома. Но интерпретация на основе волны-пилота действительно имела несколько особенностей, явно для Эйнштейна неприемлемых. Объекты могли двигаться странным образом или вообще не двигаться, когда, судя по всему, должны были. Эйнштейн указывал, что в теории Бома частица, попавшая в замкнутый объем (ящик), могла оставаться неподвижной, несмотря на то что имела огромное количество кинетической энергии (энергии движения). Это противоречило тому принципу, что квантовая физика должна согласовываться с классической для больших объектов. В своем ответе Бом писал, что в такой ситуации при открывании ящика его стенки будут взаимодействовать с частицей, вследствие чего частица, прежде лишенная движения, стремительно вылетит из ящика со скоростью, соответствующей кинетической энергии, которой она обладала до открытия ящика. Это, конечно, выглядит странно, но любой теории пришлось бы обладать некоторой странностью, чтобы воспроизвести контринтуитивные результаты квантовой физики. (К чести Эйнштейна, вместе со своими соображениями он опубликовал и ответ Бома на его критику.)

Эйнштейн был также недоволен идеей нелокальности. Он знал, что копенгагенская интерпретация нелокальна, и в этом отношении теория Бома была ничуть не хуже обычного воззрения. Но Эйнштейн не видел никаких физических причин жертвовать локальностью – аргументация ЭПР ясно показала, что квантовая физика либо нелокальна, либо неполна, и Эйнштейн делал ставку на вторую возможность. Он писал Борну: «Когда я рассматриваю известные мне физические явления, особенно те, которые столь успешно описаны квантовой механикой, я по-прежнему не могу найти ни единого факта, который заставлял бы полагать, что локальность придется отбросить».

Эйнштейн также хотел отыскать совершенно другие пути описания того, что происходит на квантовом уровне. Копенгагенская интерпретация и Бор настаивали на необходимости использования классических понятий в рамках классического описания измерительных устройств. Идеи Бома порывали и с тем и с другим, но не настолько полно, насколько на это надеялся Эйнштейн. Эйнштейн хотел найти новый способ видения природы, теорию, лежащую в основе квантовой физики, теорию, которая раскрыла бы некую прежде неизвестную истину, а не просто новый способ интерпретации существующей квантовой теории. Такой угол зрения Эйнштейн надеялся найти в единой теории поля, которая объединила бы его общую теорию относительности с более глубокой реальностью, скрытой, как он был убежден, в основании математического аппарата квантовой физики. После смерти Эйнштейна Борн написал о нем: «Его идеи были более радикальны [чем у Бома], но в них была “музыка будущего”».

История повторялась: как и 25 лет назад на Сольвеевской конференции, защитники копенгагенской интерпретации выступили единым фронтом, забыв о частных разногласиях, тогда как бунтари, неспособные выработать единую позицию, «сдулись».

* * *

Прошло два года. Бому не терпелось поскорее покинуть Бразилию. Его теорию либо игнорировали, либо ниспровергали, а он не мог никуда поехать, чтобы выступить в свою защиту. Он обратился за помощью к Эйнштейну. Несмотря на недовольство квантовой интерпретацией на основе волны-пилота, в целом Эйнштейн все еще был рад поддержать Бома. И он принялся хлопотать об освобождении Бома из его ссылки: связался с Натаном Розеном, своим бывшим ассистентом и соавтором статьи ЭПР, и спросил его, не мог бы Розен взять Бома на работу на свой новый физический факультет в новой стране – Израиле. Бом, талантливый физик и еврейский политический беженец, казалось, вполне подходил для репатриации в Израиль, а Эйнштейн, самый знаменитый еврей в мире, пользовался там большим авторитетом. Розен подыскал для Бома место, но без паспорта тот по-прежнему находился в бразильской западне. Имея на руках предложение о работе, Бом попытался получить израильское гражданство; а когда этот план не сработал, Эйнштейн предложил Бому получить гражданство Бразилии и выехать по новому паспорту. Бразильские связи Бома заставили правительственно-бюрократические колеса вертеться быстрее, и 20 декабря 1954 года он сделался бразильским гражданином. Еще через несколько месяцев Бом наконец уехал из Бразилии. Он провел здесь почти четыре года.

В Израиле Бому жилось неплохо. Он познакомился с иммигранткой Сарой Вулфсон, и они вскоре поженились. Он выпустил книгу, в которой изложил свою версию квантовой физики. Он ездил в Европу, где встречался и работал с другими физиками. Он даже пару раз приезжал в Институт Бора в Копенгагене, хотя там он работал исключительно над вопросами физики плазмы. Не сохранилось никаких записей, подтверждающих, что он когда-либо разговаривал с Нильсом Бором об интерпретации на основе пилотных волн. В Тель-Авиве Бом стал работать с исключительно талантливым студентом по имени Якир Ааронов. Не желая заражать Ааронова своими еретическими идеями, что могло бы бросить на студента нежелательную тень, в начале их сотрудничества Бом заключил с ним пакт: они будут работать только в сфере «нормальной» квантовой физики, а не с ее разработанной Бомом версией. Вместе они обнаружили новое неожиданное следствие квантовой физики, которому суждено было стать наиболее известным результатом, полученным Бомом в «нормальной» физике: эффект Ааронова – Бома, необычную особенность поведения электронов и других заряженных частиц вблизи электромагнитных полей.

Тем временем Бом убедил себя в том, что его квантовая интерпретация на основе волн-пилотов несостоятельна. Уже после того, как он написал о ней книгу, Бом решил, что ошибался и что его интерпретация в конечном счете не работает, – хотя он по-прежнему не признавал и ортодоксальной копенгагенской точки зрения. От своей интерпретации он отказался по многим причинам: не смог понять, как согласовать ее со специальной теорией относительности, был обескуражен отсутствием интереса со стороны физического сообщества и не видел возможности дальнейшего развития своих идей. «Поскольку я в то время не мог ясно представить себе, как двигаться дальше, – говорил он через много лет, – я обратился к другим направлениям физики». Эта перемена случилась в нем примерно в одно время с другим, не менее значительным интеллектуальным сдвигом: жестокое подавление венгерского восстания в 1956 году заставило Бома порвать с марксизмом. Эта перемена в жизненной философии изменила и образ мыслей Бома о природе квантового мира, что еще больше способствовало его отказу от прежних идей.

Параллельно с поисками нового подхода к квантовой физике Бом наконец обрел и некоторую стабильность в своей профессиональной жизни. В 1957 году он уехал из Израиля, получив временную позицию в Бристольском университете в Великобритании. Спустя еще несколько лет он нашел постоянную работу в колледже Биркбек Лондонского университета. И наконец, ему предложили одну за другой две постоянные должности в Соединенных Штатах: одну в новообразованном университете Брандейса в Бостоне, а через несколько лет и другую: в Горном технологическом институте штата Нью-Мексико. Но когда он попытался занять эти места, перед ним встала новая проблема: правительство США, узнав о его бразильском гражданстве, еще прежде лишило его гражданства американского. А так как в Госдепартаменте все еще живо помнили о его связях с коммунистами, заявление Бома о восстановлении гражданства на родине было встречено неприветливо. Да, он мог вернуться на родину и снова стать американцем – но только если публично отречется от коммунизма. Хотя Бом больше не принадлежал ни к какому марксистскому течению, он посчитал неэтичным публично отказываться от своих прежних политических взглядов просто для получения какой-то практической выгоды. «Мне кажется, нечестно говорить это (осуждать коммунизм), чтобы восстановить американское гражданство. Получается, я что-то говорю главным образом не потому, что считаю это верным, а для какой-то скрытой практической цели. Это вроде как написать научную статью, чтобы понравиться начальнику и получить более выгодное место». И, не желая идти на компромисс со своей совестью, Бом остался в Биркбеке.

Пока Бом искал новый путь понимания квантового мира, интерпретация на основе волны-пилота канула в небытие. Но в Принстоне, где начиналась ее драматическая история, ей уже нашлась новая альтернатива.

Назад: Часть II Квантовые диссиденты

Дальше: 6 Оно из другого мира!