Словесное надгробие

Иное у Батюшкова – его аллегорические группы с к у л ь п т у р н ы. Таково, например, стихотворение «На смерть супруги Ф. Ф. К-на» (1811) – точное подобие надгробного памятника работы Мартоса. Стихотворение Батюшкова – это и есть такое надгробие, как бы воздвигнутое на могиле его близкой знакомой Варвары Ивановны Кокошкиной, которая носит в тексте условное имя Лилы:

Нет подруги нежной, нет прелестной Лилы!

Все осиротело!

Плачь, любовь и дружба, плачь, Гимен унылый!

Счастье улетело!

Дружба! ты всечасно радости цветами

Жизнь ее дарила;

Ты свою богиню, с воплем и слезами,

В землю положила.

Ты печальны тисы, кипарисны лозы

Насади вкруг урны!

Пусть приносит юность в дар чистейший слезы

И цветы лазурны!

Все вокруг уныло! Чуть Зефир весенний

Памятник лобзает;

Здесь, в жилище плача, тихий смерти гений

Розу обрывает.

Здесь Гимен, прикован, бледный и безгласный,

Вечною тоскою,

Гасит у гробницы свой светильник ясный

Трепетной рукою!

Мы видим аллегорические фигуры Любви, Дружбы, Гименея, Счастья, Юности, Зефира, Гения Смерти.

Зефир, бог ветра, прильнул к надгробному камню с прощальным поцелуем; Гений Смерти обламывает Розу, символ красоты; плачущий Гименей, прикованный к камню Тоской, гасит Факел – символ жизни; Юность приносит к подножию монумента цветы и слёзы; Счастье – улетающая прочь скорбящая женщина; девы Любовь и Дружба рыдают, поникнув над урной с прахом «прелестной Лилы».

Каждое существительное в тексте стихотворения превращается в аллегорический образ, в часть большой пластической группы. Каждый глагол связан с одним из таких образов. А всё вместе оказывается словесной скульптурой, в которой всё – до последних частностей – согласовано в единой образной системе. (Этому не мешает цветной эпитет «цветы лазурны», который, во-первых, условен, а во-вторых, относится к тому, что уже вне надгробия.)

Такова метафора классицизма, которая, конечно, далека от метафор современной поэзии.

Несовместимые метафоры

Романтики взорвали эту гармонию классицизма, уничтожили условную красоту аллегорических групп. Внешнее единство отвлечённых фигур они отвергли и создали свою целостность – совсем другую, даже и отдалённо не похожую на целостность классицистических композиций.

Присмотримся к метафорическому строю стихотворения Ф. Тютчева «Летний вечер» (конец 1820-х годов):

Уж солнца раскаленный шар

С главы своей земля скатила,

И мирный вечера пожар

Волна морская поглотила.

Уж звезды светлые взошли

И тяготеющий над нами

Небесный свод приподняли

Своими влажными главами.

Река воздушная полней

Течет меж небом и землею.

Грудь дышит легче и вольней,

Освобожденная от зною.

И сладкий трепет, как струя,

По жилам пробежал природы,

Как бы горячих ног ея

Коснулись ключевые воды.

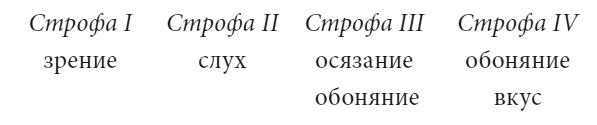

В «Летнем вечере» 16 строк – и 8 метафор, внешне не связанных между собой. Если попытаться каждый из этих образов увидеть, а затем увидеть все эти образы вместе, получится картина дикая, почти безумная.

В самом деле, метафоры такие:

1) заходящее солнце – Земля скатывает со своей головы раскалённый шар; 2) закатное небо – мирный пожар вечера; 3) отражение и исчезновение заката в море – морская волна поглощает пожар; 4) появление в небе звёзд – звёзды приподнимают небосвод «своими влажными главами»; 5) прохладный вечерний воздух – воздушная река между небом и землёй; 6) лёгкое дыхание после тяжёлого жаркого дня – грудь освобождена от зноя; 7) и 8) вся природа уподоблена женщине, по жилам которой пробегает «сладкий трепет», когда «горячих ног ея / Коснулись ключевые воды». Только последние две метафоры составляют единый образ, похожий на образы классицистической поэзии. Все остальные – несовместимы.

Эти метафоры можно назвать л о к а л ь н ы м и, то есть местными, отдельными. Или, если угодно, несовместимыми.

Что же они – дурные?

Нет, они ничуть не уступают классицистическим метафорам, дополняющим и развивающим друг друга. У них просто совсем другой художественный смысл. Метафоры классицизма заменяют одни образы другими. На место деревьев, например, подставляются нимфы, дриады; на место реки – тоже нимфы, наяды; на место моря – бог Посейдон; на место солнца – бог Феб; на место ветра – Зефир и т. п. Таким образом создаётся гармоничная картина, которая, может быть, и прекрасна сама по себе, но к действительности отношения не имеет.

Тютчев, как и другие романтики, хочет передать именно самоё действительность – природу, окружающую человека. В ещё большей степени его интересует впечатление, человеком переживаемое. Совсем не существенно, чтобы в итоге создавалась цельная композиция, надо, чтобы цельным был мир природы и чтобы цельным был внутренний мир поэта. «Летний вечер» – не об отвлечённой красоте форм, существующей как бы вне реальности, до неё, независимо от неё, – нет, это стихотворение о полноте бытия и ощущения этого бытия. Про такую полноту Тютчев написал в известном, уже цитированном выше полемическом стихотворении 1836 года:

Не то, что мните вы, природа:

Не слепок, не бездушный лик –

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык…

Они не видят и не слышат,

Живут в сем мире, как впотьмах,

Для них и солнцы, знать, не дышат,

И жизни нет в морских волнах.

Лучи к ним в душу не сходили,

Весна в груди их не цвела,

При них леса не говорили,

И ночь в звездах нема была!

И языками неземными,

Волнуя реки и леса,

В ночи не совещалась с ними

В беседе дружеской гроза!..

Метафора и контекст

Всё, что было сказано о контексте, имеет значение и для понимания метафоры. «Алфавитная» метафора классицизма понятна из общесловарного контекста – здесь мы на первой ступени нашей лестницы. Но с развитием поэтического искусства приходится подниматься по этой лестнице всё выше и выше.

У некоторых поэтов любимая метафора разрастается, становится из единичного ростка-образа большим, разветвлённым деревом, и тогда, чтобы понять точный смысл каждой детали стихотворения, нужно держать в голове всю образную систему, выработанную поэтом; пристально разглядывая одну только веточку, мы рискуем не добраться до сути произведения – нужно отойти на большое расстояние и окинуть взглядом всё могучее дерево.

Присмотримся к стихотворению Сергея Есенина (1920):

По-осеннему кычет сова

Над раздольем дорожной рани.

Облетает моя голова,

Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,

Здравствуй, мать голубая осина!

Скоро месяц, купаясь в снегу,

Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,

Звоном звезд насыпая уши.

Без меня будут юноши петь,

Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,

В новом лес огласится свисте.

По-осеннему сыплет ветр,

По-осеннему шепчут листья.

О чём это стихотворение? Об осени. Но ведь оно написано не прямо от поэта, а как бы от лица дерева, с которым поэт себя отождествил. Можно ли не заметить эту главную метафору в стихотворении, от которой ответвляются прочие: голова облетает – «куст волос золотистый вянет», голубая осина – мать, голые ветки дерева – «редкие кудри сына». Во второй половине стихотворения дерево отходит на второй план, и перед нами сам поэт, который исповедуется читателю, говоря о предстоящей ему смерти. Какая же это смерть – физическая или творческая? Здесь вступает в свои права воображение читателя, его поэтический талант. Итак, стих Есенина не только об осени, но и о смерти. Однако, чтобы до конца его понять, надо помнить значение многих образов, которых в этом стихотворении нет, но которые разработаны Есениным во всей его лирике. Например, надо помнить, что поэт видит таинственную связь между осенью и своей судьбой; как ему кажется, в его имени спрятан образ: осень – есень – Есенин. А почему «мать голубая осина»? Чтобы это понять, нужно помнить смысл эпитета «голубой» в лирике Есенина. Обращаясь к Руси, он говорит:

По голубой долине,

Меж телок и коров,

Идет в златой ряднине

Твой Алексей Кольцов.«О Русь, взмахни крылами…», 1917

В другом стихотворении – о будущем родины, когда трактор вытеснит коня, столь милого сердцу поэта:

На тропу голубого поля

Скоро выйдет железный гость.«Я последний поэт деревни», 1919

В обращённом к ветру стихотворении «Хулиган» (1919):

Мне бы в ночь в голубой степи

Где-нибудь с кистенем стоять.

«Голубая долина», «голубая степь», «голубое поле»… Вот, наконец, и обобщение, оно позволит нам всё до конца понять:

Я покинул родимый дом,

Голубую оставил Русь.

В три звезды березняк над прудом

Теплит матери старой грусть…

…Я не скоро, не скоро вернусь!

Долго петь и звенеть пурге.

Стережет голубую Русь

Старый клен на одной ноге…1918

Голубая – это эпитет Руси, матери-родины. Вот, оказывается, почему в нашем стихотворении объединены образы матери и голубой осины – они продолжают развитую во всей лирике Есенина 1918–1920 годов метафору «голубой Руси». А клён Есенина, «старый клён на одной ноге», – это ведь сам поэт. Последнее из цитированных стихотворений кончается такой строфой:

И я знаю, есть радость в нем

Тем, кто листьев целует дождь,

Оттого что тот старый клен

Головой на меня похож.

Золотая голова клёна – постоянный мотив есенинской поэзии. Иногда о его сходстве с поэтом говорится прямо, как в приведённой выше строфе, иногда косвенно, осложнённо:

Не жалею, не зову, не плачу,

Все пройдет, как с белых яблонь дым.

Увяданья золотом охваченный,

Я не буду больше молодым.

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…1921

Сопоставление с другими стихотворениями проясняет нам образы Есенина, позволяет понять, что они входят в целостную художественную систему его песенной лирики. А если присмотреться внимательнее, мы найдём ещё более мелкие веточки метафорического дерева. В стихотворении «Хулиган» почти та же строка, что и в разбираемой нами вещи:

Ах, увял головы мой куст…

И дальше Есенин раскрывает её смысл:

Засосал меня песенный плен.

Осужден я на каторге чувств

Вертеть жернова поэм.

Вот оно, оказывается, в чём дело! Есенин со страхом думает о том, что он оторвался от земли, из крестьянина стал литератором – в отрыве от почвы, в ремесленно-регулярном писании стихов ему чудится неминуемая творческая гибель; человек, который вертит «жернова поэм» во исполнение профессионального долга, перестаёт, как ему кажется, быть живым человеком и, становясь стихотворцем, перестаёт быть поэтом. Впрочем, Есенин ещё верит, что он не до конца литератор, что живая связь с природой им не совсем утрачена. «Хулиган» кончается таким обращением к ветру:

Но не бойся, безумный ветр,

Плюй спокойно листвой по лугам.

Не сотрет меня кличка «поэт»,

Я и в песнях, как ты, хулиган.

Теперь вернёмся к стихотворению «По-осеннему кычет сова…» и отметим сходство его последней строфы с только что приведённой:

…По-осеннему сыплет ветр,

По-осеннему шепчут листья, –

и здесь то же древне-торжественное слово ветр, и та же рифма: ветр – поэт. Да и, видимо, смысл стихотворения близок к смыслу «Хулигана»: «осень» поэта, духовная смерть его – это потеря связи с родной почвой, гибельное превращение в профессионального писателя.

Итак, только при помощи «большого контекста» нам удалось расшифровать 16 строк есенинской песни. Конечно, она и так в какой-то степени понятна, без столь подробных истолкований. Но истолкования эти раскрывают цепочку взаимозависящих метафор. Исследователь лирики Есенина Алла Марченко справедливо пишет: «Лирику Есенина объединяет система сквозных лирических образов – клён, черёмуха, берёза, осень. Это не случайность, а эстетический принцип, который сам Есенин объяснил как “узловую завязь человека с миром природы”, то есть единство мира растительного, животного и человеческого, а следовательно, и объяснение жизни своих героев через жизнь природы, сопоставление своих отношений, поступков, настроений с процессами, происходящими в природе»1.

Возможен, однако, совсем другой строй поэтических метафор. Молодой Маяковский в 1916 году написал стихотворение «Лунная ночь»:

Будет луна,

есть уже

немножко.

А вот и полная повисла в воздухе.

Это бог, должно быть,

дивной

серебряной ложкой

роется в звезд ухе.

Сопоставляемые ряды у Маяковского куда больше отдалены друг от друга. Ещё бы: звёздное небо у него приравнивается к ухе, луна к серебряной ложке, – идея Маяковского в снижении условно-поэтических образов луны, звёзд, неба до прозаических предметов быта. Посмотрите у Маяковского другие стихи этого же – дореволюционного – периода, и вы убедитесь, что пафос развенчания старых кумиров – всяких, поэтических и политических, – лежит в основе не только «Лунной ночи», но и почти всех его метафорических сближений.

«Метафора – мотор формы»

Метафора позволяет поэту с огромной силой концентрации выразить мысли или ощущения, охватывающие разнородные явления мира. Нередко поэтому, как мы уже видели у С. Есенина, метафора приобретает самостоятельность, начинает развиваться по собственным внутренним закономерностям и становится в большей или меньшей степени загадочной. Во многих произведениях современной поэзии степень загадочности возрастает. У Андрея Вознесенского читаем такую художественную декларацию:

Рву кожуру с планеты,

сметаю пыль и тлен,

Спускаюсь

в глубь

предмета,

Как в метрополитен.

Там груши – треугольные,

ищу в них души голые.

Я плод трапециевидный

беру не чтоб глотать –

Чтоб стекла сердцевинки

Сияли, как алтарь!

Исследуйте, орудуйте,

не дуйте в ус,

Пусть врут, что изумрудный, –

Он красный, ваш арбуз!40 лирических отступлений из поэмы «Треугольная груша», 1962

Этот вихрь диковинных образов останется кучей нелепиц для читателя, который не овладеет сразу особым языком поэтических метафор Вознесенского. В самом деле: что за кожура у планеты? Как можно спуститься «в глубь предмета» и какого такого предмета? Почему там, в какой-то таинственной «глуби», груши – треугольные? Откуда взялся арбуз и почему он не зелёный, а красный? Ведь арбуз, как известно, зелёный снаружи и красный внутри, – значит, оба эти цвета вовсе не исключают друг друга?!

Так рассуждают читатели, не знающие языка метафор. Представим себе зрителя в кино, у которого глаз устроен так, что он видит только отдельные кадрики киноплёнки, – для него кадры не сливаются в движущуюся картину, и он не может понять, на что смотрит вся эта толпа взволнованных зрителей. Не состоит ли она из шарлатанов, которые прикидываются, будто что-то видят?

Но если понимать язык метафор, всё становится ясным, и такой ясности трудно добиться даже в теоретическом трактате. А. Вознесенский говорит о философской проблеме – о противоположности между сущностью и явлением. Задача поэта, говорит он, в исследовании сути вещей, которую нелегко открыть – нужно преодолеть случайное и добраться до закономерного. Мы говорим: «глубокий анализ», «глубина мысли»; это так называемая «языковая метафора», когда-то она родилась как образное, художественное сопоставление далёких идей, но теперь утратила картинность и стала привычным, стёртым выражением, лишённым всякой образности. Поэт возрождает давно умерший образ: «в глубь предмета, как в метрополитен». Треугольник – это геометрическая фигура, являющаяся схемой, сутью «грушевидной» формы; в мире чистых сущностей или, точнее, идеального, абсолютного пространства, которым занимается геометрия, груши – треугольные (или трапециевидные), их нельзя есть, потому что речь идёт о геометрической сущности их формы, а не о их вкусовых качествах. Арбуз только снаружи представляется изумрудным, – если углубиться в него, он окажется красным. Арбуз возвращает нас к планете, с которой – «рву кожуру»; арбуз – метафора земного шара. Ведь и земля снаружи зелёная, но если проникнуть вглубь, она огненно-красная: вспомним, что внутри земного шара, под оболочкой, температура достигает трёх тысяч градусов! Но вспомним также и о революционной символике красного цвета.

Оказывается, эти строки Вознесенского ставят проблему философскую и социальную, они ведут нас к сущности вещей, а самая сердцевина этой сущности – революционна; в художественно-философской системе Вознесенского суть мира, то есть природы и истории, – революция («Он красный, ваш арбуз!»). Строй метафор у Вознесенского, как и у многих современных поэтов, замысловат; их всегда можно расшифровать, но эта операция требует порой немалых умственных усилий. Опытный, умелый читатель проходит извилистый путь расшифровки запутанных метафорических рядов не только быстро, но даже и мгновенно – он должен быть настроен, как говорится, на одну волну с автором. Разумеется, можно по-разному оценивать такие «метафоры-ребусы»; некоторые критики считают самый принцип «ребусности» антихудожественным, другие превозносят его, видя в нём черту интеллектуализма нашего века. Так ли это? Можно ли в ребусах и головоломках искать черты эпохи, мышление которой славно диалектическим методом и теорией относительности? Спор об этом продолжается.

Метафора и художественный мир поэта

Бросьте монету – она непременно упадёт на землю, а не взлетит к потолку, как надутый водородом шарик. Монета обладает известной тяжестью, и она подчиняется закону всемирного тяготения. За сорок лет вам прибавится как раз сорок лет, и вы от этого не помолодеете. Предметы, вас окружающие, имеют три измерения, – сколько бы вы ни искали, четвёртого не обнаружить. Увы, мы живём в трёхмерном пространстве, и от этого печального факта никуда не деться. Время, пространство, тяготение – таковы объективные свойства реального земного мира.

Конечно, искусство отражает его, это наш реальный мир. Но отражает, преображая, так что в творчестве каждого настоящего художника мы постоянно видим художественный мир, управляемый иными, особыми законами. Не удивляйтесь, если в поэзии монета взлетит кверху, нарушив закон тяготения, а стол окажется многомерным. Мы помним удивительный стол, превратившийся в человека, в символ, чуть ли не в божество – стол в стихах Марины Цветаевой. Приведу ещё восемь строк из этих стихов (1933–1935):

А паперть? А край колодца?

А старой могилы – пласт?

Лишь только б мои два локтя

Всегда утверждали: – Даст

Бог! Есть бог! Поэт – устройчив:

Всё – стол ему, всё – престол!

Но лучше всего, всех стойче –

Ты, – мой наколенный стол!

К трём физическим мерам прибавились новые, возникшие в художественном мире Цветаевой. Четвёртое измерение для этого стола – его свойство быть помощником в поэтическом творчестве; и в таком смысле паперть, край колодца, пласт старой могилы – это тоже стол. Пятое измерение рождается из близости слов стол – престол; поэт – он же и монарх, он повелевает в собственном, им творимом, им воображенном мире, где правят иные законы.

А законы эти отчётливее, полнее всего раскрываются в метафоре.

Пример первый. В мире Маяковского

Если посмотреть со стороны, может показаться, что в лирических стихах и поэмах Маяковского всего два персонажа – он сам и его возлюбленная. Это ошибка; каждый стих Маяковского вводит нового героя. Только этот герой не имеет самостоятельного значения – он живёт внутри метафоры. Иногда это сказочное чудовище, иногда – историческое лицо, иногда – языческое или библейское божество.

Войдём же в мир Маяковского, поглядим внимательно по сторонам. Большое значение для Маяковского имеет понятие «время». Как оно преображается, попадая в его стихи?

В поэме «Флейта-позвоночник» (1915):

Может быть, от дней этих,

жутких, как штыков острия,

когда столетия выбелят бороду,

останемся только

ты

и я,

бросающийся за тобой от города к городу.

Столетия – старцы с белыми бородами. Речь, однако, не о столетиях – о времени, границы которого неведомы. Отвлечённое понятие времени стало пугающе точным, физически ощутимым и зримым – живыми существами. Последовательность, логическое построение образа Маяковского нимало не заботит – здесь же рядом время дано в другой метафоре:

Но мне не до розовой мякоти,

которую столетия выжуют.

Сегодня к новым ногам лягте!

Тебя пою,

накрашенную,

рыжую.

Столетия и здесь – живые существа, но совсем иные: скорее всего, это какие-то быки, вяло жующие привычную жвачку.

Иначе метафоризируется понятие времени в «Войне и мире» (1915–1916). Эта поэма – вопль человека, яростно протестующего против кровопролития мировой войны, её убийств, её ужаса.

Слушайте!

Из меня,

слепым Вием,

время орет:

«Подымите,

подымите мне

веков веки!»

Или немного дальше:

А может быть,

больше

у времени-хамелеона

и красок никаких не осталось?

Дернется еще

и ляжет,

бездыхан и угловат.

Может быть,

дымами и боями охмеленная,

никогда не подымется земли голова?

Время – слепой Вий, жаждущий прозреть и всё понять («Подымите мне веки!..»), время – хамелеон, утративший свои цвета и готовый к смерти. О страшном времени кровавой войны ещё сказано:

Дни!

Вылазьте из годов лачуг!

Какой раскрыть за собой

еще?

Дымным хвостом по векам волочу

оперенное пожарами побоище!

Это время – время чудовищной войны, и оно само стало скопищем жутких чудовищ. А вот другое – поэт ждет любимую, она не пришла, наступает полночь:

Полночь, с ножом мечась,

догнала,

зарезала, –

вон его!

Упал двенадцатый час,

как с плахи голова казненного.«Облако в штанах», 1914–1915

Здесь время и убийца, и убитый – в одной и той же строфе. Отчаяние, охватившее поэта, рождает безумную метафорическую образность, необычайную по силе впечатляемости, бредовую, более всего похожую на галлюцинации, на ночной кошмар.

И каждый раз, когда Маяковский будет говорить о времени или о какой-нибудь частице его – столетии, годе, дне, минуте, секунде, – перед нашими глазами будут появляться фантастические существа – звери, птицы, люди, великаны, карлики, – которые, оказываются, населяют поэмы Маяковского, угнездясь в его метафорах.

Возьмём другое понятие – внутренняя жизнь человека. Верный привычному и привычно поэтическому словоупотреблению, Маяковский часто говорит сердце или душа. Но во что превращаются у него эти слова! Вот начало «Облака в штанах», где «действие» протекает внутри – внутри читателя и поэта:

Вашу мысль,

мечтающую на размягченном мозгу,

как выжиревший лакей на засаленной кушетке,

буду дразнить об окровавленный сердца лоскут,

досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса,

и старческой нежности нет в ней!..

Всё отвлечённое, общее стало не только конкретным, но и пугающе фантастическим. Перед нами метафорическая сцена, которую, при всей её кажущейся определённости, до конца осмыслить и увидеть нельзя. Поэт предстаёт в облике тореадора, махающего перед глазами быка красной мулетой. Но ведь это не бык, а жирный лакей, валяющийся на грязной кушетке, – и перед его лицом герой поэмы размахивает красным лоскутом, собственным сердцем. «Я открою ленивому, праздному обывателю подлинную трагедию человеческих страданий» – вот что сказано в этих нагромождённых друг на друга, отрицающих одна другую метафорах; впрочем, у Маяковского сказано гораздо больше, чем можно истолковать прозой, – прежде всего его метафоры не рассказывают о трагедии, а являются её непосредственной действительностью. В той же поэме он, предрекая год революции, скажет:

Уже ничего простить нельзя.

Я выжег души, где нежность растили.

Это труднее, чем взять

тысячу тысяч Бастилий!

И когда,

приход его

мятежом оглашая,

выйдете к Спасителю –

вам я

душу вытащу,

растопчу,

чтоб большая! –

и окровавленную дам, как знамя.

Здесь душа – дважды, перед нами две метафоры, обе яркие и совершенно разные: души людей, в которых растили нежность и которые поэт выжег (сравним с пушкинским «глаголом жечь сердца людей»), и душа поэта, которую он вытащит и, растоптав, превратит в окровавленное знамя.

Хорошо, когда в желтую кофту

душа от осмотров укутана! –

говорится несколькими строчками ниже. А ещё дальше – озорная концовка третьей главы:

…может быть, Иисус Христос

нюхает моей души незабудки.

Маяковский – поэт напряжённейшей духовной жизни, многообразных психологических переходов. Но все эти внутренние движения превращаются в зримые сцены, эпизоды, развёрнутые метафорические картины. В «Прологе» к поэме «Флейта-позвоночник» поэт говорит, что посвящает поэму тем женщинам, которые волновали его воображение. Дана следующая метафорическая сцена:

За всех вас,

которые нравились или нравятся,

хранимых иконами у души в пещере,

как чашу вина в застольной здравице,

подъемлю стихами наполненный череп.

Поэт хочет вспомнить их, и выражено это в такой развёрнутой метафоре:

Память!

Собери у мозга

в зале любимых неисчерпаемые очереди.

Смех из глаз в глаза лей.

Былыми свадьбами ночь ряди.

Всё умозрительное приобретает резкие очертания, всё становится объёмом, существом, предметом. Вот – мозг. Ещё недавно он был «засаленной кушеткой», на которой валялась «мысль», как лакей. Теперь это фантастический дворец или владелец дворца, в зале у которого можно собрать вереницы прекрасных женщин.

В этом мире высокое стало низким, а низкое – высоким; отвлечённые идеи стали живыми тварями, населяющими небывало многомерное пространство; внутреннее стало внешним, материальным; привычно красивое исказилось, приобрело черты преувеличенные, часто уродливые. Стоит ли после этого удивляться, когда мы видим у Маяковского, что громадные пространства мнутся под ногами идущего человека:

Версты улиц взмахами шагов мну…«Флейта-позвоночник»

Что любовь становится костром:

И только

боль моя

острей –

стою,

огнем обвит,

на несгорающем костре

немыслимой любви.«Человек», 1916–1917

Или скопищем небывалых тварей:

…это сквозь жизнь я тащу

миллионы огромных чистых любовей

и миллион миллионов маленьких

грязных любят.«Облако в штанах»

Или – в той же поэме – не то зверьком, не то ребёнком:

Откуда большая у тела такого:

должно быть, маленький,

смирный любеночек.

Она шарахается автомобильных гудков.

Любит звоночки коночек.

А волнение, тревога, напряжённое ожидание превращаются в драматический эпизод, в котором главным действующим лицом оказывается персонаж по имени Нерв:

Проклятая!

Что же, и этого не хватит?

Скоро криком издерется рот.

Слышу:

тихо,

как больной с кровати,

спрыгнул нерв.

И вот, –

сначала прошелся

едва-едва,

потом забегал,

взволнованный,

четкий.

Теперь и он, и новые два

мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы –

большие,

маленькие,

многие! –

скачут бешеные,

и уже

у нервов подкашиваются ноги!

Каков же художественный мир Маяковского, если опираться только на эти примеры?

Это мир, где все общие понятия стали физической реальностью;

где живут бесчисленные фантастические чудовища, большинство которых – ожившие умозрительности;

где нет такой привычно высокой вещи, которая бы не была снижена до уровня повседневной обыденщины, грубой прозы;

где нет такой самой обыденной, самой прозаической вещи, которая не могла бы выражать самую высокую, самую поэтичную идею;

где слово из условного названия вещи, идеи само становится вещью или живым существом;

где нарушены привычные связи между вещами и событиями, где поэтическое безумие одерживает верх над трезвой логичностью.

Пример второй. В мире Заболоцкого

Вступая в пределы этого очень своеобразного мира, мы должны приготовиться к тому, что тут всё окажется непривычно и, уж конечно, всё иначе, чем у Маяковского. Прежде всего в мире Николая Заболоцкого нас окружают вещи твёрдые, плотные. Таково, скажем, небо; о нём говорится:

Удары молнии сквозь слезы

Ломали небо на куски.«Возвращение с работы», 1954

Небо здесь каменное, но и молнии твёрдые, – они похожи, может быть, на кувалды. В другом стихотворении молнии – «сломанные», а гром – «каменный»:

Движется нахмуренная туча,

Обложив полнеба вдалеке,

Движется, огромна и тягуча,

С фонарем в приподнятой руке.

Сколько раз она меня ловила,

Сколько раз, сверкая серебром,

Сломанными молниями била,

Каменный выкатывала гром!..«Гроза идет», 1957

Жидкость для Заболоцкого недостаточно материальна, он постоянно превращает жидкое в твёрдое; он может сказать, не опасаясь нелепости, – «кусок влаги»:

В венце из кувшинок, в уборе осок,

В сухом ожерелье растительных дудок

Лежал целомудренной влаги кусок,

Убежище рыб и пристанище уток.«Лесное озеро», 1938

Даже звуки, и те обладают свойствами твёрдых тел. В поэме «Лодейников», над которой Заболоцкий работал полтора десятилетия (1932–1947), встречается сравнение, которое у другого автора могло бы показаться бессмысленным, у Заболоцкого же естественно входит в образную систему:

В тумане белом

Трясли кузнечики сухими лапками,

Жуки стояли черными охапками,

Их голоса казалися сучками…

Это, конечно, странно, но в этой вселенной – возможно; ведь здесь можно звуки «вырубать топором», как вырубают столб или доску:

Там дятлы, качаясь на дубе сыром,

С утра вырубают своим топором

Угрюмые ноты из книги дубрав,

Короткие головы в плечи вобрав.«Утро», 1946

Дальше, в том же стихотворении, звук «колеблется», и этот четырежды повторённый глагол приравнивает звук к фактам зримым и осязаемым – таким, как паук или лист:

Рожденный пустыней,

Колеблется звук,

Колеблется синий

На нитке паук.

Колеблется воздух,

Прозрачен и чист,

В сияющих звездах

Колеблется лист.

В одном ряду – звук, паук, воздух и лист: все они в равной мере материальны. Что же собой представляет в о з д у х в мире Заболоцкого? Оказывается, он меньше похож на газ, нежели на своеобразное твёрдое тело. «В строенье воздуха – присутствие алмаза», говорится в стихотворении «Осень» (1932), а на далеком Севере,

Где сосны древние стоят, купая в тучах

Свои закованные холодом верхи;

Где волка валит с ног дыханием пурги…

там

…самый воздух, острый и блестящий,

Дает нам счастье жизни настоящей,

Весь из кристаллов холода сложен…«Север», 1936

Всё твёрдое – и холод, который заковал верхи сосен, и воздух, острый и блестящий, который составлен из кристаллов холода. Эта образность постоянна, она переходит из одного стихотворения в другое, не меняются даже слова:

Зимы холодное и ясное начало

Сегодня в дверь мою три раза простучало.

Я вышел в поле. Острый, как металл,

Мне зимний воздух сердце спеленал…

…Заковывая холодом природу,

Зима идет и руки тянет в воду.«Начало зимы», 1935

Там воздух – «острый и блестящий», здесь – «острый, как металл»; там – «закованные холодом верхи» сосен, здесь – движется зима, «заковывая холодом природу». Словесное совпадение говорит о постоянстве образов, об устойчивости мира.

В этом мире нет фактов, которые нельзя было бы отделить друг от друга, а значит, и сосчитать; всё счисляемо. Мы привыкли понимать «туман» как нерасчленимую массу газа (хотя в песне и пользуемся множественным числом: «Поднялись туманы над рекой», «Ой, туманы мои, растуманы» – у М. Исаковского). Заболоцкий же может считать туманы, как вещи; так в описании портрета Струйской кисти живописца XVIII века Рокотова:

Ты помнишь, как из тьмы былого,

Едва закутана в атлас,

С портрета Рокотова снова

Смотрела Струйская на нас?

Ее глаза – как два тумана,

Полуулыбка, полуплач,

Ее глаза – как два обмана,

Покрытых мглою неудач.«Портрет», 1953

Так же он считает и всё другое; описывая самолёт, он может сказать:

Два бешеных винта, два трепета земли,

Два грозных грохота, две ярости, две бури,

Сливая лопасти с блистанием лазури,

Влекли меня вперед. Гремели и влекли.«Воздушное путешествие», 1947

А об убитом журавле говорится:

Два крыла, как два огромных горя,

Обняли холодную волну…«Журавли», 1948

Можно всё сосчитать (два горя, две ярости), можно всё разделить (полуулыбка, полуплач). В этом мире нет никакой неопределённости. Например, нет слов «много» или «мало» – есть цифры. Заболоцкий не ограничится сообщением о том, что лестница, по которой он поднимался в Грузии, высокая или, может быть, бесконечная; он скажет:

Ух, башня проклятая! Сто ступеней!

Соратник огню и железу,

По выступам ста треугольных камней

Под самое небо я лезу.«Башня Греми», 1950

Может быть, в башне Греми и в самом деле сто ступеней, может быть, их число даже указано в путеводителе по Кахетии. Но у Заболоцкого так всюду. В переводе из Руставели он описывает пир:

Гиацинтовые чаши и чеканная посуда

И рубиновые кубки появились из-под спуда;

И вино из ста фонтанов там струилось до зари,

И гремели там цимбалы, и смеялись там цари.«Витязь в тигровой шкуре», 1936

Или, рассказывая об Италии, он повторит не слишком достоверную, но для него необходимую цифру:

Четыреста красавцев гондольеров

Вошли в свои четыреста гондол.«Случай на Большом канале», 1958

Ещё несколько примеров из разных произведений:

Лодейников прислушался. Над садом

Шел смутный шорох тысячи смертей.

Природа, обернувшаяся адом,

Свои дела вершила без затей.«Лодейников», 1932–1947

Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,

Переплетались в воздухе осеннем.«Ночной сад», 1936

Свет тысячи огней возникнет отовсюду.«Урал», 1947

Зимы холодное и ясное начало

Сегодня в дверь мою три раза простучало.«Начало зимы», 1935

Да, три раза – не больше и не меньше. В подчёркнутой «конечности», материальности, счисляемости Заболоцкого содержится вызов романтической традиции; много десятилетий поэты, романтики и символисты, пытались передать в слове вечное, бесконечность пространства и времени, и отчаивались, сознавая бессилие слова перед лицом того, что Жуковский называл «невыразимым» («Сие присутствие Создателя в созданья…»). Заболоцкий – противник насилия над словом: оно материально, оно призвано выражать конечное; бесконечное же и духовное пусть угадывается сквозь метафору материальной образности.

Вселенная Заболоцкого – это дом, внутри которого живут люди. Размышляя о том, что, быть может, где-то есть ещё один такой же поэт, как он, Заболоцкий пишет:

В который раз томит меня мечта,

Что где-то там, в другом углу вселенной,

Такой же сад, и та же темнота,

И те же звезды в красоте нетленной.«Когда вдали угаснет свет дневной», 1948

«…в другом углу вселенной»! Трудно представить себе подобный речевой оборот у Тютчева или Фета, у Блока или Маяковского. Заболоцкий сузил вселенную до комнаты. В другом случае он называет комнату-лабораторию вселенной, сохраняя, впрочем, тождество:

И в углу невысокой вселенной,

Под стеклом кабинетной трубы,

Тот же самый поток неизменный

Движет тайная воля судьбы.

Там я звездное чую дыханье,

Слышу речь органических масс

И стремительный шум созиданья,

Столь знакомый любому из нас.«Сквозь волшебный прибор Левенгука», 1948

В этом мире природа подобна зданию – дворцу или храму. Обращаясь к соловью, поэт спрашивает его:

В твоей ли, пичужка ничтожная, власти

Безмолвствовать в этом сияющем храме?«Соловей», 1939

Даже дождь превращается в своеобразный дом:

Мой зонтик рвется, точно птица,

И вырывается, треща.

Шумит над миром и томится

Сырая хижина дождя.

И я стою в переплетенье

Прохладных вытянутых тел,

Как будто дождик на мгновенье

Со мною слиться захотел.«Осенние пейзажи», 1, 1955

Поэтому любимое слово Заболоцкого – «архитектура». Она относится к миру в целом, и поэт может сказать:

Звено в звено и форма в форму. Мир

Во всей его живой архитектуре –

Орган поющий, море труб, клавир,

Не умирающий ни в радости, ни в буре.«Метаморфозы», 1937

Но то же слово можно отнести, например, к осени:

Архитектура Осени. Расположенье в ней

Воздушного пространства, рощи, речки,

Расположение животных и людей…«Осень», 1932

Осень, как известно, время года, то есть это понятие относится к категории Времени, а не Пространства. Заболоцкий придаёт времени черты пространственные; в том же стихотворении он говорит:

Осенних рощ большие помещения

Стоят на воздухе, как чистые дома.

Другое время года, зима, тоже приобретает характер помещения:

Зима. Огромная, просторная зима.

Деревьев громкий треск звучит, как канонада.

Глубокий мрак ночей выводит терема

Сверкающих снегов над выступами сада.«Урал», 1947

В шутливом рассказе о весне вариант того же взгляда на природу:

Каждый день на косогоре я

Пропадаю, милый друг.

Вешних дней лаборатория

Расположена вокруг.

В каждом маленьком растеньице,

Словно в колбочке живой,

Влага солнечная пенится

И кипит сама собой.«Весна в лесу», 1935

Труднее всего изобразить внутренний мир человека; ведь для него в языке почти нет слов, поэту приходится прибегать к одним только метафорам. Так поступали романтики и символисты, с которыми спорит Заболоцкий. Так поступает и он; но его метафоры «внутреннего мира» отличаются той же пластической завершённостью, той же определённостью форм; рассказав о природе, погибающей в засухе, он переходит от внешних событий к внутренним:

Но жизнь моя печальней во сто крат,

Когда болеет разум одинокий

И вымыслы, как чудища, сидят,

Поднявши морды над гнилой осокой.

И в обмороке смутная душа,

И, как улитки, движутся сомненья,

И на песках, колеблясь и дрожа,

Встают как уголь черные растенья.«Засуха», 1936

Таков этот другой «странный мир» – мир Заболоцкого. В его пределах:

– всё стремится обрести материальность;

– всё устремлено в сторону твёрдого тела, даже абстрактные понятия;

– все пространства – замкнутые, они подобны комнате со стенами и потолком;

– всё счисляемо и конечно;

– бесконечное, вечное, духовное может только угадываться сквозь «материальные метафоры», принципиально ограничивающие сферу изображаемого в стихах.

Уметь прочесть поэтическое произведение значит прежде всего осознать закономерности, управляющие художественным миром каждого данного поэта. Нередко даже опытные критики отмечают частности, детали, совпадения или несовпадения отдельных элементов с реальной действительностью. «…Дробя цельную действительность и целостный мир художественного произведения, они делают то и другое несоизмеримым: мерят световыми годами квартирную площадь» – так пишет замечательный учёный Д. С. Лихачёв и продолжает: «Изучая отражение действительности в художественном произведении, мы не должны ограничиваться вопросом: “верно или неверно” – и восхищаться только верностью, точностью, правильностью. Внутренний мир художественного произведения имеет ещё свои собственные взаимосвязанные закономерности, собственные измерения и собственный смысл, как система».

В поэзии закономерности такого внутреннего мира полнее всего раскрываются в одной из первооснов поэтического творчества – в метафоре.

Цветы как метафоры

Есть предметы, а значит, и слова, называющие эти предметы, которые испокон веку вошли в поэтический обиход и приобрели особый смысл. Таковы некоторые (далеко не все) цветы: роза, колокольчик, лилия, василёк, ромашка, ландыш. Другие цветы если и встречаются в лирике, то куда реже. У Анны Ахматовой, к примеру, больше иных упоминаются, помимо любимой ею розы, шиповник, мимоза, тюльпан, маргаритка; да и то у Ахматовой всякий цветок – вполне конкретная вещь, не нагруженная смыслами символическими. Тюльпан назван в стихотворении, обращённом к возлюбленному:

Мне очи застит туман,

Сливаются вещи и лица,

И только красный тюльпан,

Тюльпан у тебя в петлице.«Смятение», 2, 1913

Мимоза тоже нимало не иносказательна:

Вечерние часы перед столом.

Непоправимо белая страница.

Мимоза пахнет Ниццей и теплом.

В луче луны летит большая птица.«Вечерние часы…», 1913

А роза и шиповник сопровождаются чуть ли не ботанически точным, деловитым комментарием. Речь идёт о старом царскосельском парке, в котором

Этой ивы листы в девятнадцатом веке увяли,

Чтобы в строчке стиха серебриться свежее стократ.

Одичалые розы пурпурным шиповником стали,

А лицейские гимны все так же заздравно звучат.«Городу Пушкина», 2, 1957

Царица цветов – роза

Предметная точность – свойство акмеистической лирики Ахматовой, в которой слово преднамеренно освобождено от недавней ещё символистской многоплановости и зыбкости. Однако не только предшественники Ахматовой, но и современники её часто использовали укрепившуюся за различными цветами символическую репутацию. Кто же не помнит пушкинских строк:

О дева-роза, я в оковах;

Но не стыжусь твоих оков:

Так соловей…1824

Здесь воспроизведена традиционная восточная образность: «роза – соловей»; первоначально у этой песенки было и название: «Подражание турецкой песне». А в ином контексте, классическом, розы были устоявшейся метафорой шумного пиршества. У Пушкина:

Уже с венком из роз душистых,

Меж кудрей вьющихся, златых,

Под сенью тополей ветвистых,

В кругу красавиц молодых,

Заздравным не стучишь фиалом,

Любовь и Вакха не поешь;

Довольный счастливым началом,

Цветов парнасских вновь не рвешь…«К Батюшкову», 1814

Была пора: наш праздник молодой

Сиял, шумел и розами венчался,

И с песнями бокалов звон мешался,

И тесною сидели мы толпой.1836

Или у Баратынского:

Венчали розы, розы Леля,

Мой первый век, мой век младой:

Я был веселый пустомеля

И девам нравился порой…1829

Эта унаследованная образность восходит к «культурной истории» розы. В древнем Египте царица Клеопатра – то было в I веке до нашей эры – создала чудесные сады, где разводились розы. Сохранились рассказы о «розовых пирах» Клеопатры. Пол залы устилался лепестками роз, пирующие возлежали на подушках из розовых лепестков, венки из роз венчали их головы; кубки были обвиты розами, и гирлянды из роз свешивались со стен и потолка. В Древнем Риме розы украшали пиры императоров Нерона и Гелиогабала; на одном из пиров Гелиогабала роз было столько, что многие гости не выдержали их удушающего аромата и погибли.

Удивительно ли после этого, что в образной системе классицизма розы стали метафорическим обозначением пиршества, а Пушкин мог написать, что «праздник молодой / Сиял, шумел и розами венчался»?

Однако роза имела ещё и иной смысл. В греческой мифологии она была посвящена богине любви Афродите – ведь и родилась она вместе с Афродитой из пены морской. Роза оказалась символом любви. Такой она представала в поэзии греков и римлян, такой перекочевала к французам в XVII и XVIII веках, в классицистическую поэзию. Роза – это любовь, это и юность. Вспомним у молодого Пушкина:

Где наша роза,

Друзья мои?

Увяла роза,

Дитя зари.

Не говори:

Так вянет младость!

Не говори:

Вот жизни радость!

Цветку скажи:

Прости, жалею!

И на лилею

Нам укажи.«Роза», 1815

Здесь соперничают между собой два цветка: роза и лилия; из них первая олицетворяет любовь, вторая – невинность. Это сопоставление – дань устойчивой традиции. Например, у Н. М. Карамзина постоянно встречается «лилея», и она всегда означает юную, невинную деву:

Я вижу там лилею.

Ах! Как она бела,

Прекрасна и мила!

Душа моя пленилась ею.

Хочу ее сорвать,

Держать в руках и целовать;

Хочу – но рок меня с лилеей разлучает:

Ах! бездна между нас зияет!..«Лилея», 1795

Роза у Карамзина – образ мимолетной юности, скоропреходящей красоты:

Час настанет, друг увянет,

Яко роза в жаркий день.«Счастье истинно хранится…», 1787

Ты прежде алела,

Как роза весной;

Зефиры пленялись

Твоей красотой.«К Лиле», 1796

Вчера здесь роза расцветала,

Собою красила весь луг;

Но ныне роза в зной увяла –

Краса ее исчезла вдруг.

Куда, Элиза, ты сокрылась

Столь скоро от друзей твоих?

Вчера ты с нами веселилась,

Быв в цвете майских дней своих…«На смерть девицы», 1789

«Роза-пиршество», «роза-юность», «роза-любовь» соединяются вместе у Пушкина в описании могилы Анакреона, легендарного древнегреческого поэта, весёлого певца вина, любви, наслаждений:

Розы юные алеют

Камня древнего кругом,

И Зефиры их не смеют

Свеять трепетным крылом.

Вижу: горлица на лире,

В розах кубок и венец…

Други, здесь почиет в мире

Сладострастия мудрец.«Гроб Анакреона», 1815

У поэтов классицизма и сентиментализма роза появлялась очень часто, но не столько как живая метафора, сколько как метафорический знак, обладающий постоянным, закреплённым за ним смыслом. В романтической поэзии метафора возродилась, обрела новую жизнь – роза вновь стала не знаком, а образом, при создании которого прежнее используется и развёртывается. Характерна баллада В. Бенедиктова «Смерть розы» (1836), где «ангел цветов», «над юною розой порхая, / В святом умиленьи поёт»:

Рдей, царица дней прелестных!

Вешней радостью дыша,

Льется негой струй небесных

Из листков полутелесных

Ароматная душа.

Век твой красен, хоть не долог:

Вся ты прелесть, вся любовь;

Сладкий сок твой – счастье пчелок;

Алый лист твой – брачный полог

Золотистых мотыльков.

Люди добрые голубят,

Любят пышный цвет полей;

Ах, они ж тебя и сгубят:

Люди губят все, что любят, –

Так ведется у людей!

В заключение баллады рассказано, как юноша сорвал розу и поднёс её обольстительной деве, но ничего хорошего из этого не вышло – «девы с приколотой розой чело омрачилось изменой», и юноша оказался жестоко наказан «за пагубу розы». Как часто бывает у Бенедиктова, здесь удивительно соединились талант с пошлостью: несомненно превосходны такие строки, как «Из листков полутелесных / Ароматная душа», но предшествует им банальный стих «Льётся негой струй небесных…» Всё же бенедиктовская роза характерна для периода романтизма.

Однако в эту же пору развивается и другое образное осмысление розы – оно началось в средние века и особенно отчётливо проявилось во французском «Романе о розе», созданном Гильомом де Ларрисом (XIII век); здесь повествуется о юноше, увидевшем во сне прекрасную розу и полюбившем её:

И вот, дыханье затая,

Я подошел, и в этот миг

Волшебный запах роз проник

В ненарушаемой тиши

До самых недр моей души…

Я, наконец, дрожа, дерзнул:

Тихонько руку протянул,

Но уколол тут, как иглой,

Меня волчец…Перевод С. Пинуса

Это иной облик розы – в средневековом романе её мифологический смысл углубился, она стала воплощением и даже целью любви. Одновременно роза оказалась знаком неба или солнца; в готическом соборе «розой» называлось символическое круглое окно, обычно над главным входом. Роза же была символом Девы Марии, Богородицы. В стихотворении Пушкина «Жил на свете рыцарь бедный» говорится о крестоносце, поклонявшемся Богоматери, в отличие от других паладинов, служивших своим возлюбленным:

Между тем как паладины

В встречу трепетным врагам

По равнинам Палестины

Мчались, именуя дам, –

«Lumen coelum, Sancta Rosa!» –

Восклицал всех громче он,

И гнала его угроза

Мусульман со всех сторон.«Жил на свете рыцарь бедный…», 1829

Латинские слова, произносимые рыцарем, значат: «Свет небес, святая Роза!» – это обращение к Деве Марии. С такой, теперь ещё и мистической, нагрузкой роза дожила до поры символизма и стала одним из любимых цветообразов многих поэтов. К. Бальмонт особенно охотно играл розой, извлекая из неё порой банальныe, но неизменно эффектные воспоминания, в которых соединяются эллинская символика любви и средневековая религиозная мистика:

В моем саду мерцают розы белые,

Мерцают розы белые и красные.

В моей душе дрожат мечты несмелые,

Стыдливые, но страстные.

…Лицо твое я вижу побледневшее,

Волну волос, как пряди снов согласные,

В глазах твоих – признанье потемневшее,

И губы, губы красные.«Трилистник», 2, 1900

К средневековой мистике восходят и белые розы, венчающие Христа в поэме А. Блока «Двенадцать»:

В белом венчике из роз

Впереди – Исус Христос.«Двенадцать», 1918

Уже в начале десятых годов XX века на эту перегруженную ассоциациями и намёками розу стали наступать акмеисты. «Восприятие деморализовано, – писал немного позднее поэт акмеистического круга Осип Мандельштам, осуждая «профессиональный символизм». – Ничего настоящего, подлинного. Страшный контреданс “соответствий”, кивающих друг на друга. Вечное подмигивание. Ни одного ясного слова, только намёки, недоговаривания. Роза кивает на девушку, девушка на розу. Никто не хочет быть самим собой… Русские символисты… запечатали все слова… Получилось крайне неудобно – ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь» (статья «О природе слова»). В поэзии самого Мандельштама роза – чистый образ: лишённая символистской мистической аллегоричности, она неизменно оказывается метафорой. Такова роза – чёрная роза – в стихотворении «Ещё далёко асфоделей…» (1917). Чтобы оно стало понятнее, поясним читателю, что здесь идёт речь о Крымском побережье, о Коктебеле, где Мандельштам жил в доме у поэта Максимилиана Волошина:

Еще далеко асфоделей

Прозрачно-серая весна,

Пока еще на самом деле

Шуршит песок, кипит волна.

Но здесь душа моя вступает,

Как Персефона, в легкий круг,

И в царстве мертвых не бывает

Прелестных, загорелых рук.

Зачем же лодке доверяем

Мы тяжесть урны гробовой

И праздник черных роз свершаем

Над аметистовой водой?

Туда душа моя стремится,

За мыс туманный Меганон,

И черный парус возвратится

Оттуда после похорон!

Как быстро тучи пробегают

Неосвещенною грядой,

И хлопья черных роз летают

Под этой ветряной луной.

И, птица смерти и рыданья,

Влачится траурной каймой

Огромный флаг воспоминанья

За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем

Печальный веер прошлых лет, –

Туда, где с темным содроганьем

В песок зарылся амулет,

Туда душа моя стремится,

За мыс туманный Меганон,

И черный парус возвратится

Оттуда после похорон!

В стихотворении сопоставляются жизнь и смерть. Жизнь явлена одним из самых праздничных и радостных её воплощений – приморским пляжем, где «шуршит песок, кипит волна» и где восхищает зрелище «прелестных, загорелых рук». Асфодели – цветы, которые, по представлению древних греков, росли в загробном мире; сложный оборот «Еще далёко асфоделей / Прозрачно-серая весна…» означает: «до смерти ещё далеко». «Но здесь душа моя вступает, / Как Персефона, в лёгкий круг…»: подобно Персефоне, владычице подземного мира, которая вступает в «лёгкий круг» мёртвых, теней, его, поэта, душа вступает в круг воспоминаний об ушедших, в мир, где нет «прелестных, загорелых рук». Вторая строфа – ночная (как и последующие три); лодка скользит над фиолетовой («аметистовой») водой Чёрного моря. В строфе преобладает тёмный цвет – траур: урна гробовая, чёрные розы, аметистовая вода, туманный мыс, чёрный парус. «Чёрные розы» повторяются в строфе 3, где они летают «под… ветряной луной» – хлопьями. Что это? Не гребешки ли волн, и не оттого ли розы – чёрные, что это волны Чёрного моря? Лодка влачит за собой «флаг воспоминанья», и тема воспоминанья развёртывается в последней строфе: «…печальный веер прошлых лет». Сочетание «душа моя» повторено трижды – душа неизменно уходит из мира живых в прошлое, в мир теней: «Но здесь душа моя вступает, / Как Персефона, в лёгкий круг» (1), «Туда душа моя стремится, / За мыс туманный Меганон» (2, 4). Мыс Меганон – вполне реальное географическое понятие; это мыс, расположенный в Чёрном море позади горы Карадаг; «…за мыс туманный Меганон» – может быть, этот оборот следует понять так: в Элладу, в страну воспоминаний о давно ушедшем прошлом. Не является ли тогда стихотворение мечтой о Древней Греции, давно ушедшей в историю, в смерть? Мечтой, рождающейся в «каменистой Тавриде», где, как читаем в другом стихотворении, ещё сохранилась «наука Эллады»:

Я сказал: «Виноград, как старинная битва, живет,

Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке,

В каменистой Тавриде наука Эллады, – и вот

Золотых десятин благородные, ржавые грядки».«Золотистого меда струя…», 1917

«Чёрные розы», чей свершается «праздник… над аметистовой водой» и которые летают, как «хлопья… под этой ветряной луной», – сложный метафорический образ; в нём, видимо, соединяются и гребни черноморских волн, и «траурные» воспоминания об ушедшем античном мире.

Не менее сложен метафорический образ розы в другом прославленном стихотворении О. Мандельштама (1920):

Сестры – тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы.

Медуницы и осы тяжелую розу сосут.

Человек умирает. Песок остывает согретый,

И вчерашнее солнце на черных носилках несут.

Ах, тяжелые соты и нежные сети!

Легче камень поднять, чем имя твое повторить.

У меня остается одна забота на свете:

Золотая забота, как времени бремя избыть.

Словно темную воду, я пью помутившийся воздух.

Время вспахано плугом, и роза землею была.

В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,

Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

В центре этого стихотворения о единстве тяжести и нежности – роза. В начале она только тяжёлая, в конце розы тяжёлые и нежные. Связь тяжести и нежности яснее всего в стихе: «Легче камень поднять, чем имя твоё повторить» (в первом варианте: «…чем вымолвить слово – “любить”»); тяжёлое («камень») легче нежного («имя твоё», «слово – “любить”»), но и нежное – тяжёлое. Живое становится мёртвым, тёплое – холодным, «вчерашнее солнце» – трупом «на чёрных носилках». «Сети» и «соты» – слова, похожие по звучанию, – обозначают предметы, похожие по структуре, состоящие из клеточек, ячеек; но сами соты и сети противоположны, одни тяжёлые, другие нежные. Движется время, оно тоже материально, как жизнь и как смерть, – оно «вспахано плугом»; а если время материально, то материальна и самая высокая духовность, воплощённая в метафоре «роза»: она тоже, как и вспаханное плугом время, «землёю была». В стихотворении сопоставлены и приравнены друг к другу тяжесть и нежность, материальное и духовное, камень и любовь, холод небытия и тепло жизни, тёмное и светлое. «Роза» соединяет в единой метафоре эти контрасты, несовместимые, но сосуществующие. Вот почему

В медленном водовороте тяжелые, нежные розы,

Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела.

О стихотворении «Сёстры – тяжесть и нежность…» высказаны различные мнения. В одной работе читаем, что оно лучше всех иных произведений автора объясняет его творчество (Э. Миндлин), в другой – что это «одно из наиболее явно “античных” стихотворений Мандельштама», которое в то же время «проникнуто острым чувством современности, ощущением творящейся на глазах поэта истории» (Ю. И. Левин). Так или нет, но в смысловом и образном центре этого сложного и важного стихотворения стоит метафора «роза», влекущая следом за собой многие и многие ассоциации, о которых словами того же поэта можно сказать: «Огромный флаг воспоминанья…»

Даже у Ахматовой, при всей вещественности и как бы первоначальности её словесных образов, влачится этот флаг – слышится отзвук веков в стихотворении «Последняя роза» (1962):

Мне с Морозовою класть поклоны,

С падчерицей Ирода плясать,

С дымом улетать с костра Дидоны,

Чтобы с Жанной на костер опять.

Господи! Ты видишь, я устала

Воскресать, и умирать, и жить.

Все возьми, но этой розы алой

Дай мне свежесть снова ощутить.

Здесь роза представляет и живую жизнь, и способность к непосредственному чувству – прежде всего любви, – и молодость духа, и веру. Ахматовская «роза алая» вобрала в себя большую историческую традицию – недаром в стихотворении ей предшествует перечисление трагически гибнущих героинь разных эпох: Древней Руси (боярыня Морозова), библейской старины (Саломея), Вергилиева Рима (Дидона), средневековой Франции (Жанна д’Арк). Современник Ахматовой Самуил Маршак, вспоминая поэзию розы, уходящую в бесконечную историческую даль, стремился до конца освободить «царицу цветов» от условностей, от наслоений, скрывающих цветок как таковой; его стихотворение о розе имеет одну цель – пересоздать в слове розу, чудо красоты, созданное природой. Ради этого он отбирает образы самые ёмкие, слова самые точные, эпитеты самые пластичные:

О ней поют поэты всех веков.

Нет в мире ничего нежней и краше,

Чем этот сверток алых лепестков,

Раскрывшийся благоуханной чашей.

Как он прекрасен, холоден и чист, –

Глубокий кубок, полный аромата.

Как дружен с ним простой и скромный лист,

Темно-зеленый, по краям зубчатый.

За лепесток заходит лепесток,

И все они своей пурпурной тканью

Струят неиссякающий поток

Душистого и свежего дыханья…«Абхазские розы»

У Маршака роза не метафора, тем более не символ. Она – сама по себе, и красота её автономна, независима ни от каких художественных напластований и исторических ассоциаций. Да, «о ней поют поэты всех веков», но не потому она прекрасна; напротив: Маршак, словами изображая розу, подтверждает правоту поэтов, ибо роза как цветок, а не как символ «нежней и краше» всего в мире.

Такова в русской поэзии роза – растение, более всех других отягощённое легендами, верованиями, поклонением, языческими мифами и христианской мистикой.

Шесть разных поэтов и ландыш

Скромный весенний цветок ландыш отличается от розы своеобразной чистотой: в античной мифологии он не упоминался, даже русская народная песня, кажется, прошла мимо него. Вот только в древней Норвегии ландыш считался цветком богини утренней зари – Остары, да ещё в Париже 1 мая называют «днём ландышей» – французы в этот день дарят тоненькие букетики ландыша своим любимым.

Ландыш стыдлив – он прячется в укромных местах, в тени лесов. Цветёт совсем недолго – во Франции в начале, у нас в конце мая – начале июня. Красота его неярка – садовых сортов ландыша почти нет. Его крохотные белые колокольчики обладают удивительным запахом. Вот эти свойства и позволили русским поэтам XIX–XX веков воспевать его, придавая ландышу различные метафорические функции. Его уподобляют:

– быстротечной юности;

– весне, наступающей после бесплодной зимы;

– сознанию жизни и её зрелости, которое просыпается в девочке, становящейся женщиной;

– душе, в которой рождается способность к творчеству;

– творческой силе природы…

Convallaria majalis: таково научное, латинское название ландыша, буквально означающее «майский цветок, (растущий) в замкнутой со всех сторон долине». Научное его описание гласит: «Корневищное растение из семейства лилейных. Высота его до 20 см. Листья крупные, обратнояйцевидной формы, нежно-зелёной окраски. Цветки мелкие, колокольчатые, с шестью зубчиками, собраны в небольшую рыхлую одностороннюю кисть – по 4–5 цветков. Окраска белая… Размножается в основном корневищами… В конце лета на цветоносах появляются оранжево-красные ягоды». Задача этого научного описания – дать необходимую информацию о растении Convallaria majalis.

Для поэтов ландыш становится метафорой человеческого существования. Появляется он как таковой, как именно ландыш, не сразу; первоначально поэтам достаточно «родового» слова «цветок». Так, ранний Жуковский пишет в подражание французскому сентиментальному лирику Мильвуа романс «Цветок» (1811), в котором имеется в виду, разумеется, не ландыш (ибо цветок Мильвуа доживает до осени), но нечто подобное ему:

Минутная краса полей,

Цветок увядший, одинокой,

Лишен ты прелести своей

Рукою осени жестокой.

Увы! нам тот же дан удел,

И тот же рок нас угнетает:

С тебя листочек облетел –

От нас веселье отлетает.

Отъемлет каждый день у нас

Или мечту, иль наслажденье.

И каждый разрушает час

Драгое сердцу заблужденье

Смотри… очарованья нет;

Звезда надежды угасает…

Увы! кто скажет: жизнь иль цвет

Быстрее в мире исчезает?

Цветок – образ молодости, с которой уходят от человека веселье, мечты, наслажденья, иллюзии, надежды. В соответствии с законами, которые лежат в основе этой раннеромантической элегии, стихотворение построено на сменяющих друг друга аллегорических фигурах. Из них первая – жестокая Осень, чья рука лишает цветок его прелести. Вторая – Веселье, отлетающее от нас наподобие листочка; третья, четвёртая, пятая – Заблужденье, Надежда, Жизнь… Первая строфа посвящена цветку, остальные три – стареющему человеку. Цветок как самостоятельный образ здесь не существует – он важен лишь как член сравнения, переходящего в метафору. Близость цветка и человека усилена звуковым родством глаголов:

С тебя листочек облетел –

От нас веселье отлетает.

А последняя фраза соединяет обе темы в единое целое: никто не может сказать, что исчезает в мире быстрее – жизнь человека или цветок, живущий всего лишь от весны до осени. Слово «цветок» встречается лишь в начале («цветок увядший…») и в конце («жизнь иль цвет») романса, образуя композиционное кольцо, внутри которого – человек, приближающийся к старости и смерти.

Стихотворение И. С. Тургенева названо, как у Жуковского, «Цветок» (1843). Пожалуй, тургеневский ближе к ландышу – он растёт в роще, в глубокой тени, в росистой траве, у него чистый запах и зыбкий стебель:

Тебе случалось – в роще темной,

В траве весенней, молодой

Найти цветок простой и скромный?

(Ты был один – в стране чужой.)

Он ждал тебя – в траве росистой

Он одиноко расцветал…

И для тебя свой запах чистый,

Свой первый запах сберегал.

И ты срываешь стебель зыбкой.

В петлицу бережной рукой

Вдеваешь, с медленной улыбкой,

Цветок, погубленный тобой.

И вот, идешь дорогой пыльной;

Кругом – все поле сожжено,

Струится с неба жар обильный,

А твой цветок завял давно.

Он вырастал в тени спокойной,

Питался утренним дождем

И был заеден пылью знойной,

Спален полуденным лучом.

Так что ж? Напрасно сожаленье!

Знать, он был создан для того,

Чтобы побыть одно мгновенье

В соседстве сердца твоего.

Цветок тот же (во всяком случае слово «цветок» то же), что у Жуковского, но тема совершенно другая. У Тургенева – об отношениях двух существ, человека и цветка, – они оба даны автором как живые и равноправные: человек – «ты», цветок – «он». Цветок, второй участник и «жертва» драмы, раскрыт изнутри: «Он ждал тебя… И для тебя свой запах… сберегал». Человек («ты») показан в действиях: «…срываешь… В петлицу… вдеваешь… идёшь…» Правда, эти действия психологически комментируются. Таких комментариев несколько:

Тебе случалось… найти цветок?..

(Ты был один – в стране чужой.)

Человек испытывал тоску одиночества, он жил на чужбине. Вот первое оправдание его действий.

Он ждал тебя… Он одиноко расцветал…

Готовность цветка стать жертвой человека – второе оправдание.

В петлицу бережной рукой

Вдеваешь, с медленной улыбкой…

Ласковая бережность, сказывающаяся в движении руки и в улыбке, – оправдание третье. Однако здесь же сформулировано и преступление: «Цветок, погубленный тобой». Следующие строфы повествуют о гибели цветка: пыль и зной (повторённые в обеих строфах, 4-й и 5-й) его убили. В строфе 6-й, последней, решение нравственной проблемы, но решение странное, неожиданное: человек, «убийца», ни в чём не повинен, ибо «он» – цветок – «был создан для того, / Чтобы побыть одно мгновенье / В соседстве сердца твоего». Это – четвёртое оправдание: твоя прихоть бесконечно важнее его жизни. Но ведь первоначально отношения казались равноправными? Как же так? «Напрасно сожаленье» или всё же не напрасно?

Конечно, о человеке и цветке рассказана история символическая; речь идёт о судьбе женщины, которую «ты» погубил своей любовью. Можно ли морально оправдать губителя? Для того чтобы поставить эту нравственную задачу, использована метафора-притча: человек и цветок. Поэт непоследователен; его рассказ не ведёт к заключительному выводу. Рассказ слишком подробен, когда речь идёт о жертве, и поверхностен, когда о губителе. Художественная сила стихотворения ещё и в том, что цветок написан без скидок на его метафоричность; он материален. Достаточно перечислить эпитеты: «в роще тёмной», «в траве весенней, молодой», «цветок простой и скромный», «в траве росистой», «свой запах чистый», «свой первый запах», «стебель зыбкой», «в тени спокойной», «утренним дождём».

Почти все эти эпитеты двусмысленны – они могут относиться и к прелестной девушке, «спалённой» любовью, и к ландышу, сорванному прохожим. Стихотворение, несмотря на его примиряющий конец, – неразрешённая и, видимо, неразрешимая трагедия. Это понял Достоевский, поставив несколько измененные последние три стиха эпиграфом к «Белым ночам» (1848):

…Иль был он создан для того,

Чтобы побыть хотя мгновенье

В соседстве сердца твоего?..Ив. Тургенев

Герой «сентиментального романа» Достоевского, «мечтатель» (вспомним подзаголовок: «Из воспоминаний мечтателя»), полюбил Настеньку – девушку, случайно встреченную им белой ночью на петербургской набережной. Настенька исполняется доверия и нежности к собеседнику, рассказавшему ей свою жизнь, открывшему ей душу, и поверяет Мечтателю собственную историю: она любит другого, но тот, как ей кажется, бросил и забыл её. И внезапно, в тот миг, когда возможен союз молодых людей, появляется этот третий. И Настенька, сердечно поцеловав Мечтателя, исчезает со счастливым соперником. Повесть кончается такой тирадой:

«Но чтоб я помнил обиду мою, Настенька! Чтоб я нагнал тёмное облако на твоё ясное, безмятежное счастие, чтоб я, горько упрекнув, нагнал тоску на твоё сердце, уязвил его тайным угрызением и заставил его тоскливо биться в минуту блаженства, чтоб я измял хоть один из этих нежных цветков, которые ты вплела в свои чёрные кудри, когда пошла вместе с ним к алтарю… О, никогда, никогда! Да будет ясно твоё небо, да будет светла и безмятежна милая улыбка твоя, да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, одинокому, благодарному сердцу!

Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

Если после этого заключения повести перечитать эпиграф, то окажется, что стихи Тургенева и в самом деле продолжают и обобщают его и что местоимение «он» читается здесь как Мечтатель (а не как цветок). Различия, однако, велики. У Достоевского повествование ведётся от имени человека, добровольно, даже с радостью избравшего собственную долю и уверенного в том, что «целая минута блаженства» дороже всей жизни. У Тургенева, несмотря на рассказ во втором лице («ты»), повествование ведётся от имени губителя и вывод делается им же. Это как если бы Настенька произнесла заключительные слова повести Достоевского, например, так: «Целая минута блаженства! Да разве этого ему мало хоть бы на всю его жизнь?» Может быть, в эпиграфе Достоевского есть спор с Тургеневым, стремление опровергнуть безнравственность его стихотворения. Напомним, что за два года до «Белых ночей», в 1846 году, Тургенев (вместе с Белинским и Некрасовым) сочинил злое стихотворение, адресованное Достоевскому и начинавшееся строфой:

Витязь горестной фигуры,

Достоевский, милый пыщ,

На носу литературы

Рдеешь ты, как новый прыщ…

Едва ли Достоевский так скоро и легко обо всём этом забыл. В любви его герой полон самоотвержения, герой Тургенева – эгоистического самолюбования.

Стихотворение Афанасия Фета прямо посвящено ландышу – оно и называется «Первый ландыш» (1854):

О первый ландыш! Из-под снега

Ты просишь солнечных лучей:

Какая девственная нега

В душистой чистоте твоей!

Как первый луч весенний ярок!

Какие в нем нисходят сны!

Как ты пленителен, подарок

Воспламеняющей весны!

Так дева в первый раз вздыхает –

О чем – неясно ей самой, –

И робкий вздох благоухает

Избытком жизни молодой.

Фетовская лирическая миниатюра – о загадочном пробуждении ещё невнятных, неназванных чувств в душе юной девушки. Она посвящена рождению нового, ведь и главное слово в ней – слово «первый», четырёхкратно повторённое:

Первый ландыш (заглавие)

О первый ландыш!..

Как первый луч…

Так дева в первый раз…

Дева метафорически приравнена к ландышу. Как всегда у Фета, стихотворение неоднозначно, но скорее всего читать его надо так:

строфа 1 – от автора,строфа 2 – от ландыша (или – от девы),строфа 3 – от автора.

При таком чтении окажется, что местоимение «ты» имеет разные смыслы: в строфе 1 автор обращается к ландышу, который «просит солнечных лучей», в строфе 2 – обращение к первому лучу; «ты» – это луч, и луч – это «подарок воспламеняющей весны».

А цветок и дева соединены словами, относящимися к обоим. О ландыше: «Какая девственная нега / В душистой чистоте твоей!» – так поэт мог сказать о девушке (девственная нега, чистота). О деве: «…вздох благоухает…»; этот глагол относим и к ландышу. Вторая же строфа двусмысленна потому, что слова «весенний», «весна» по традиции обозначают не только время года, но и пору жизни, а «нисходят сны», «воспламеняющая» – это о человеке, и уже только метафорически – о цветке.

У Фета ландыш – образ, позволяющий наиболее верно передать в словах неуловимые и словесно не обозначенные движения внутренней жизни.

Перед нами маленькое стихотворение Ивана Бунина «Ландыш» (1917):

В голых рощах веял холод…

Ты светился меж сухих,

Мертвых листьев… Я был молод,

Я слагал свой первый стих –

И навек сроднился с чистой,

Молодой моей душой

Влажно-свежий, водянистый.

Кисловатый запах твой!

Два четверостишия, противопоставленные друг другу. Первое дробится на четыре предложения, не совпадающих к тому же по строкам (кроме 1-го и 4-го); особенно выразительно второе, с переносом, – оно разрушает цельность строчек: «Ты светился меж сухих, / Мёртвых листьев…» Второе – единое, цельное предложение, устремлённое к подлежащему «запах», которое венчает строфу; ему предшествует и сказуемое, и предложное дополнение, и цепочка определений. Отметим также: каждая часть предложения, составляющего вторую строфу, гармонично укладывается в два стиха.

Итак, оба четверостишия противостоят друг другу как:

раздробленность – и цельность,отрывистая речь – и плавный напев,прозаичность – и поэзия.

Ландыш относится к мёртвой зиме, как первый созданный поэтом стих к его предшествующей бесплодной жизни. Поэзия необъяснима и невыразима в прозе, как необъясним в обычной речи запах ландыша, о котором Бунин говорит словами странными и удивительными своей феноменальной, хотя и непонятной точностью: «влажно-свежий»? разве можно так сказать о запахе? а что значит «водянистый запах»? Да и как это запах сроднился навек с душой, «…с чистой, молодой моей душой»? Ведь это была душа юноши, он с тех пор изменился, как же так – «навек»? Значит, обе строфы противостоят друг другу ещё и как логика – и антилогика.

У Бунина дух в конечном счёте неизменно материален, и поэт умеет высказать эту «материю души» в, казалось бы, до того небывалых словах.

Через десять лет после Бунина стихотворение о ландышах написал Борис Пастернак – оно вошло в его сборник «Поверх барьеров», в раздел «Смешанные стихотворения». Вот оно:

Ландыши

С утра жара. Но отведи

Кусты, и грузный полдень разом

Всей массой хряснет позади,

Обламываясь под алмазом.

Он рухнет в ребрах и лучах,

В разгранке зайчиков дрожащих,

Как наземь с потного плеча

Опущенный стекольный ящик.

Укрывшись ночью навесной,

Здесь белизна сурьмится углем.

Непревзойденной новизной

Весна здесь сказочна, как Углич.

Жары нещадная резня

Сюда не сунется с опушки.

И вот ты входишь в березняк,

Вы всматриваетесь друг в дружку.

Но ты уже предупрежден.

Вас кто-то наблюдает снизу:

Сырой овраг сухим дождем

Росистых ландышей унизан.

Он отделился и привстал,

Кистями капелек повисши,

На палец, на два от листа,

На полтора – от корневища.

Шурша неслышно, как парча,

Льнут лайкою его початки,

Весь сумрак рощи сообща

Их разбирает на перчатки.1927

В стихотворении Пастернака всё живое, всё одушевлено метафорическим олицетворением. Сменяются подлежащие. Сперва перед нами «жара» или, иначе, «грузный полдень», который «хряснет», «рухнет»; затем «белизна», которая «сурьмится углем»; затем снова жара, «жары нещадная резня», которая «не сунется с опушки» в глубь рощи; затем «березняк», который всматривается в человека, в то время как человек всматривается в него («вы всматриваетесь друг в дружку») – он полон интереса к гостю и знакомится с ним; затем «кто-то», наблюдающий гостя снизу, – оказывается, что это ландыш, который «отделился и привстал»; наконец, «сумрак рощи», который «разбирает на перчатки» лайковые листья ландыша. Целая толпа действующих лиц, и все они состоят между собой и с человеком в естественных и весьма простых отношениях: человек и березняк, белизна и ночь, жара и роща, овраг и ландыш, ландыш и сумрак… Особенно интимно доверительны отношения между человеком и рощей; сперва они знакомятся, «всматриваясь друг в дружку», потом неизвестный доброжелатель сообщает человеку, что за ними, то есть за ним и рощей, подсматривают:

Но ты уже предупрежден.

Вас кто-то наблюдает снизу…

Лукавый соглядатай – это, оказывается, ландыш, который даже «отделился и привстал». Ну, это не страшно: ландыш – свой человек!.. Если же снова вчитаться в стихотворение, мы увидим, что действующих лиц меньше, чем показалось сначала, – пожалуй, всего трое: березняк, человек и ландыш. Другое название березняка – роща, и то же означает сочетание «сумрак рощи»; слово «белизна» недаром так похоже на слово «березняк» (б – з–н) – оно с ним тесно связано: ведь это белые стволы берёз, которые подкрашены чёрным, – «белизна сурьмится углем». Значит, и «белизна», в сущности, тот же «березняк». А ландыш, едва попав в поле зрения человека, становится центром изображения, приобретает, как говорят в кино, крупный план. Вообще же в стихотворении планы сменяют друг друга. Сперва план самый общий, при котором неразличимы детали: «С утра жара». Затем – средний: «Здесь белизна…» Затем – крупный: «Сырой овраг сухим дождём / Росистых ландышей унизан». Наконец – сверхкрупный: «…Кистями капелек повисши, / На палец, на два от листа…» Теоретики кино, размышляя над художественным смыслом крупного плана, пришли к выводу, что это одно из важнейших открытий киноискусства. Лучше других его смысл определил венгерский критик Бела Балаш; с точки зрения Балаша, крупный план может быть использован «для достижения только натуралистической точности» – в таком случае он особой ценности не представляет. Но съёмки крупным планом могут показывать и «то, что обычно остаётся скромно скрытым», создавать «атмосферу нежной внимательности, выраженной в трогательном усилии человека проникнуть в таинственную малую жизнь».

Здесь, в стихотворении Пастернака, перед нами такая «нежная внимательность» к маленьким, но драгоценным существам. Человек – большой, равновеликий берёзовой роще, сильный, способный отвести кусты и победить «грузный полдень», – этот человек медленно, со вниманием рассматривает крохотные цветочки ландыша и старательно о них рассказывает, не опасаясь ни длиннот, ни специально ботанической, педантичной описательности и терминологии:

На палец, на два от листа,

На полтора – от корневища.

Кто такой здесь автор-повествователь? Похож ли он на традиционного романтического поэта, воспевающего красоту весенних цветочков? Ничуть. Да и меньше всего он воспевает цветы. Бенедиктов писал о розе:

И роза возникла, дохнула, раскрылась, прозрела,

Сладчайший кругом аромат разлила и зарей заалела.«Смерть розы», 1836

Ничего похожего у Пастернака нет. Автор у него – не поэт, а человек, и прежде всего человек, страдающий от жары («С утра жара…»), страдающий вместе со всей природой вокруг него и, как она, стремящийся от жары укрыться. Кто же этот человек? Он выдаёт себя своей речью. Например, сравнением:

Как наземь с потного плеча

Опущенный стекольный ящик.

Полдень, жара сравнены с ящиком стекольщика. Тут же – пораньше – ещё такой специально-технический оборот, как «обламываясь под алмазом»: эта метафора тоже относится к обиходу стекольщика, режущего алмазом стекло; большой кусок отрезанного стекла упал, «хряснул» – «всей массой». Отсюда и дальнейшее – об упавшем и разбившемся стекле: «Он рухнет в рёбрах и лучах, / В разгранке зайчиков дрожащих…» Обе первые строфы содержат взгляд на природу, близкий к взгляду стекольщика. Третья начинается строкой: «Укрывшись ночью навесной…», где определение тоже техническое (ср. «навесная дверь» – эпитет имеет специальный смысл; ведь тут не «ночь» в смысле «время суток», а темнота, созданная высокими и густыми деревьями, – поэтому «ночь навесная»); близки к этой форме речи и обороты в строфе 6: «На палец, на два от листа, / На полтора – от корневища». Перед нами смешанная речь современного человека, может быть, ремесленника – стекольщика или столяра, – которая далека от гладкой книжности и одинаково свободно допускает просторечное «хряснет» или отступающее от литературной нормы «повисши» (вместо «повиснув»). Впрочем, взгляд ремесленника сочетается со взглядом, как мы уже видели, ботаника, но также историка: «Весна здесь сказочна, как Углич», и даже старинный глагол «сурьмиться» с этим связан. Нет только ни в одном слове поэта-романтика, «певца природы» – Пастернаку это ненавистно. Он творит новую поэзию, рождённую взглядом на мир трудового человека.

Пастернаковский герой, как мы видели, не наблюдатель природы, а участник её жизни, друг и собеседник березняка. У него тот же враг, что у неё, – жара, полдень. Этот враг дан в последовательно проведённом грубом, «трубном» звучании:

С утра жара… ра – ра

…грузный полдень разом руз – раз

…хряснет хряс

Он рухнет в рёбрах… рух – рё – рах

В разгранке… раз – ра

Этой музыкальной теме противоположна тема ландыша:

Он отделился и привстал, л – л – с – ст – л

Кистями капелек повисши… ст – л – сш