Книга: Христианство. Три тысячи лет

Назад: 13. Вера в Новом Риме (451–900)

Дальше: 15. Россия: Третий Рим (900–1800)

14. Православие: более чем империя (900–1700)

Кризисы и крестоносцы (900–1200)

Около 1000 года Константинополь был самым большим городом во всем известном европейцам мире; его население составляло порядка 600 000 человек. Он превосходил крупнейший город мусульманского мира Багдад, а самые населенные из городов латинского Запада – такие, как Рим или Венеция, – в сравнении с ним выглядели карликами, поскольку число жителей каждого было в лучшем случае в десять раз меньше. Размеры той части города, которую опоясывают древние и средневековые стены, до сих пор способны поражать того, кто ее пересекает; в обществах, которые были по преимуществу сельскими, первая встреча с «Городом» оказывалась подобной высадке на Луну. Византийская империя была сильной и хорошо обороняемой. Император являлся гарантом чеканки имперских золотых монет, которые, как ни удивительно, оставались теми же по весу и толщине, какими были и во времена Константина Великого, и представляли собой единственную известную тогда в Европе золотую валюту. Ее название как по-гречески, так и по-латыни говорило о силе и надежности: nomisma («установившееся»), solidus («неколебимый»). В западноевропейской геральдике эта монета, символически изображаемая в виде золотого диска, продолжает свое существование и в макароническом нормандско-французском языке церемониймейстеров называется «безант».

Императоры Македонской династии, находившиеся у власти с 867 года, с большой охотой использовали наемных солдат, которые привносили тактические новшества в военное дело и помогали Византии вернуть давно утраченные территории, простиравшиеся далеко на восток вплоть до Кипра и Антиохии Сирийской. Константинопольская церковь тоже расширялась к собственному удовольствию. В 960–970-х годах Македонская династия одержала очередную военную победу на западном фронте, аннексировав Болгарию и на два века лишив независимости как ее архиепископа, так и ее монархию. Победа Византии обернулась также поражением и смертью Святослава, правителя языческой монархии далеко на севере в Киеве, имевшего собственные виды на Болгарию. Благодаря обращению в христианство сына Святослава Владимира в 988 году, православие утвердилось еще в одном новом регионе с важными последствиями для его будущего (см. главу 15). Далеко на западе византийцы по-прежнему контролировали юг Италии, хотя к 962 году они утратили последний форпост в Сицилии, перешедший под мусульманское владычество. Самоуверенность и практичность позволили императорам Македонской династии сделать своим союзником народ, считавшийся еретическим у христиан-халкидонитов: продвигаясь на восток на территории изрядно обезлюдевших Киликии и Армении, эти монархи населяли их иммигрантами-миафизитами и были рады тому, что те создают там свои епархии, не подчиняющиеся Константинопольскому патриарху. Византийских церковных лидеров беспокоила такая беспрецедентная для имперского христианства перемена, но мусульманам она обеспечивала необходимое равновесие на границах, и это позволяло создать у неортодоксальных переселенцев мотивацию для их вклада в дальнейшую безопасность византийского государства.

Константин Порфирородный

Вместе с тем восстановление жизненных сил общества выражалось в решительном утверждении тех институтов, которые внесли свой вклад в торжество православия и теперь постоянно влияли на внешнее оформление византийской религии. Огромное внимание уделялось установлению придворного и церковного церемониалов. Полное описание официального распорядка жизни византийского двора было составлено для наследника престола исключительно образованным и мыслящим императором Константином VII (правил с 945 по 959 год). Он был известен как Константин Порфирородный (Porphyrogennetos – буквально «рожденный в пурпур, в порфиру»): это прозвище подчеркивало законность его царственного рождения и статуса от спорного с богословской точки зрения четвертого брака его отца, и, возможно, именно спорная легитимность рождения Константина VII заставляла его уделять столь большое внимание подобающему порядку официальных церемоний. Теперь церемониал двора уже невозможно было отделить от церемониала церкви, поскольку все сколь-нибудь значимые церковные праздники требовали присутствия императора на процессиях, на богослужении, а после него – и на официальной трапезе с патриархом. Почти все самые ранние из сохранившихся манускриптов византийских богослужебных текстов датируются X веком, даже несмотря на то, что они копируют более ранние тексты: ясно, что теперь ощущалась острая необходимость снабдить все эти новые тексты утвержденными нормами. В конце X века император Василий II поручил Симеону Метафрасту (т. е. «Переводчику») возглавить группу ученых, которые составили бы «Месяцеслов» (Menologion) – распределенный по месяцам каталог житий святых. Это собрание сохраняло особый авторитет при последующих компиляциях житий. Тогда же один энтузиаст, увлеченный историей Константинополя, собрал разного рода старые документы и скомпоновал из них руководство по памятникам и иным сокровищам этого города.

Святая гора Афон

Для утверждения единообразия внутри Православной церкви и ее дальнейшего процветания в X–XI веках были также сделаны огромные вложения в те институты, которые столь успешно защищали (или устанавливали) традицию в годы конфликта: в монастыри. Естественно, немало из этих вложений шло в древние устоявшиеся общины, многие из которых находились в столице или крупных городах, но в итоге неустанный монашеский дух привел к тому, что вдохновенные святые люди стали искать новые пустыни. Эта была великая эпоха освоения «святых гор», и главной среди до сих пор сохранившихся и действующих является монашеская республика горы Афон – полуострова, выступающего в Эгейское море в греческой Македонии. Хотя в более ранние времена мало кого из отшельников привлекало величие дикой природы Афонского полуострова и его удаленность от цивилизации, в 963 году там была основана Великая лавра – самая значительная среди монашеских общин, и наряду с увеличением на Афоне числа грекоязычных общин иноязычные группы из восточных церквей основывали здесь свои монастыри. Последующие исторические перемены фортуны сделали Святую гору одним из самых важных ресурсов мирового православия, который теперь пользуется автономией в составе Греческой Республики. Это единственная в мире земля с исключительно мужским населением, со зверями и птицами, которые находятся под опекой людей.

Симеон Новый Богослов

Примером напряженности в период успешного распространения монашества служат жизненный путь и творения Симеона (949–1022). Его называли «Новым Богословом» – быть может, поначалу саркастически, но вскоре это прозвище закрепилось за ним так же, как у евангелиста Иоанна и жившего в IV веке Григория Назианзина. Происходивший из императорского двора Симеон в возрасте 28 лет поступил в столичный Студийский монастырь, но был изгнан оттуда как непригодный, поскольку недостаточно послушно исполняя монашеский устав и проявлял слишком большую привязанность к одному старшему монаху (настолько эксцентричному, что современные комментаторы считают его юродивым) – Симеону Благоговейному. Когда младший Симеон перебрался в монастырь Святого Маманта, находившийся за пределами Константинополя, его сильная личность произвела более положительное впечатление и через несколько лет он стал настоятелем. Четверть века преданного почитания Симеона Благоговейного (он установил икону своего духовного отца и поминал в день его кончины) и очень личностный характер многого в проповеди Симеона Нового Богослова настроили против него иерархов церкви: иконы Симеона Благоговейного, принадлежавшие Симеону Новому Богослову, были уничтожены, а сам он был сослан до конца его жизни.

Жизненный путь Симеона Нового Богослова с его бурными эмоциями привел его к разработке традиционных православных тем света и обо́жения посредством редкого по своей яркости описания собственного духовного опыта, как негативного, так и позитивного: те слезы духовного опыта, на которые в давние времена делал упор Иоанн Лествичник, (см. с. 473–474), приобрели новую насыщенность в творениях Симеона. Его конфликты с церковными властями порождали у него радикальные идеи. Он уделял особое внимание традиции своего времени, когда нерукоположенные монахи могли отпускать грехи кающимся, что, в свою очередь, было частью более широкой темы, чуждой для церковной иерархии: «рукоположение людьми» – это вовсе не то же, что назначение Богом через Святого Духа. Симеон презирал упорядоченную ученость, ставил ее намного ниже личного духовного опыта и пел, что Святой Дух послан

не славолюбивым,

Не риторам, не философам,

Не изучившим эллинские писания,

…Не говорящим изящно и красноречиво,

…Но нищим духом и жизнью,

Чистым сердцем и телом,

Стяжавшим простое слово и еще более простую

Жизнь и более простой образ мыслей.

Неудивительно, что такие потенциально подрывные замечания, очень нелегко сочетающиеся с послушанием законно учрежденной власти, постоянно встречались с подозрением и подвергались цензуре. Позже, во время споров в XIV веке в связи с исихазмом (см. с. 527–530), учению Симеона суждено было стать катализатором основных дискуссий о природе монашеской традиции. Однако репутация Симеона Нового Богослова как одного из самых глубоких православных писателей в наше время вышла за пределы круга почитателей монашества.

Императорская власть Византии

Царствование императора Василия II, позже прославленного как «Болгаробойца» за покорение им Болгарии, завершилось почти через полвека, в 1025 году. Этот очень талантливый и энергичный правитель, главной заслугой которого можно считать обращение в христианство Киевского княжества (см. с. 548–549), казалось, оставил империю в состоянии более надежном, чем когда-либо прежде, но была одна фатальная проблема: Василий никогда не был женат и не произвел на свет наследника, который мог бы гарантировать ту долговременную стабильность, какой обеспечили империю предшественники Василия из Македонской династии. Более чем полвека империю опять подрывало соперничество за верховную власть, и отсутствие сильной власти обернулось тем, что недавно аннексированные провинции (особенно на Балканах) больше не были в безопасности. Существенным признаком слабости империи явилось то, что в 1040-х годах золотая монета-номисма впервые за семь веков обесценилась.

Международная ситуация требовала появления сильного императора на престоле Василия, потому что новые силы и на Западе, и на Востоке начинали зариться на богатства и опыт Византии. Захватнически настроенные латиняне – прежде всего, Нормандская монархия в Сицилии, а также итальянские купеческие государства Венеции и Генуи – были особенно озабочены тем, чтобы расширить свое влияние на торговые пути Восточного Средиземноморья. Папа лелеял идеал крестоносцев, надежды на воплощение которого все больше брезжили на Востоке (см. с. 413–414). А к востоку от Византии новая коалиция мусульманских племен под предводителем тюркского рода Сельджуков, сначала разгромила мусульманских правителей Багдада, а затем вторглась в восточные провинции Византийской империи. Сельджукский правитель присвоил себе титул «султан», что по-арабски означает «власть».

Начало династии Комнинов

Самой решающей в конфронтации Византии с турками-сельджуками стала битва при Манцикерте в Малой Азии в 1071 году, в которой правивший тогда император Роман не только был разбит наголову, но и претерпел унижение, будучи взят в плен. Даже при том что с ним обращались милостиво и освободили после уплаты большого выкупа, последствия оказались серьезными. Малую Азию все больше подрывали набеги сельджуков, и ее территория постепенно уходила из-под контроля Византии. Большинство святых гор, приобретших для византийской монашеской жизни столь важное значение, сильно пострадало от этих набегов, так как монахи бежали оттуда или их превращали в рабов, и теперь гора Афон, находящаяся в далекой и безопасной Македонии, постепенно становилась самой значительной среди них. В 1081 году самый успешный из имперских военачальников Алексей Комнин захватил власть и основал собственную династию на троне, борясь на всех фронтах за спасение империи от распада. Став императором, Алексей понял, что в этой борьбе он не может полностью положиться ни на свою семью, ни на свою армию, и, возможно, именно это отсутствие надежности заставило его искать союзников за пределами империи. Он неоднократно обращался к западным правителям за помощью против разных врагов, и в 1095 году впервые был по-настоящему услышан. Именно тогда по его просьбе Урбан II начал общественную кампанию, которая вылилась в Первый крестовый поход (см. с. 414–417).

Влияние крестовых походов на Византию

В XII веке крестовые походы оказались для империи долгим бедствием, несмотря на все способности Алексея и его преемников из династии Комнинов, делавших все возможное для восстановления успехов византийской имперской машины. Если прежнее постепенное размежевание Востока и Запада привело к взаимному непониманию и вражде, то их новый тесный контакт зачастую делал их взаимоотношения еще более напряженными. Даже при успехе Первого крестового похода появление огромных армий с Запада на византийской территории было тревожным и взрывоопасным, в то время как у себя на родине те уже сочиняли оправдывающую их сказку о том, что византийцы предательски саботировали их героические начинания. Такое обоюдное недоброжелательство усилилось, когда Второй крестовый поход в 1147–1149 годах не достиг своих целей в Палестине и Дамаске. Характерной для всего этого неудачного похода была обостренная взаимная подозрительность между латинянами и греками, а также крупномасштабное отсутствие дисциплины в войсках крестоносцев, остатки которых возвращались из Святой Земли к себе домой в Западную Европу, принося все свои обиды с собой. Было заметно несоответствие между этим поражением и захватом у мусульман португальскими христианами Лиссабона в то же самое время при поддержке другой группы крестоносцев, действовавшими настолько далеко от византийцев, насколько это было возможно в Южной Европе. Чем хуже вели себя латиняне (а худшее было еще впереди), тем более упорно они распространяли слухи, что византийцы нечестны, избалованны и растленны, а потому действительно заслуживают всех обрушившихся на них неприятностей.

Росло количество проблем помимо деятельности крестоносцев. Возрастающие претензии папства на вселенскую единоличную власть были оскорбительны не только для Вселенского патриарха, но и для любого восточного клирика, поскольку для Востока оставалась близка более древняя идея коллективной власти епископов во всей Церкви. Восточные христиане вполне оправданно видели в западных носителей инноваций, в то время как латинские дипломаты ворошили прежние взрывоопасные претензии Рима на власть начиная с папы Гормизда в VI веке (см. с. 354). Когда в 1137 году посольство греков к императору Священной Римской империи сделало на своем пути остановку в аббатстве Монте-Кассино, греки заметили монахам, что епископ Рима ведет себя скорее как император, нежели как епископ. Примерно в то же время, когда западный канонист Грациан составлял свод законов, в котором папа рассматривался как вселенский епископ, величайший канонист восточной империи Вальсамон (вытесненный с Антиохийского престола патриархом, который после своего назначения на эту кафедру крестоносцами был обязан Риму лояльностью) в своей собственной компиляции законов с горечью писал о западных христианах, расширяя слова псалма 54: «Слова их нежнее елея, ибо сатана очерствил их сердца».

Ослабление великой империи

Одним из симптомов постоянного ослабления безопасности империи, которое последовало за кончиной Василия II в 1025 году, явилась вновь возникшая нетерпимость к любому инакомыслию по отношению к имперской церкви. Это контрастировало с более прагматичным подходом Македонской императорской династии в IX веке, но это было также логическим развитием потребности, свойственной православию в период ее правления, определять и каталогизировать. Первым признаком новых настроений после смерти Василия стало фатальное ослабление государственной политики терпимости к миафизитам в восточных пограничных провинциях. Когда новый император в 1028 году неожиданно положил конец этой терпимости и так и не восстановил ее, дальнейшие последствия для границ империи, находившихся под давлением сельджуков, оказались плачевными. Мы уже говорили о сожжении богомила Василия на ипподроме примерно тогда же, когда проходил Первый крестовый поход (см. с. 492); и в ту же эпоху в Константинополе происходили судебные процессы по обвинению в ереси над такими ведущими знатоками литературы и богословия, как Михаил Пселл и его ученик Иоанн Италийский (Итал). Пселл, в конце концов, избежал серьезных последствий, но Иоанну удача не сопутствовала: после возобновления слушаний по возбужденному против него делу в 1082 году его заставили замолчать, и он безвестно закончил свои дни в каком-то монастыре.

У процесса над Италом было и свое политическое измерение, поскольку он был связан с группировкой, противостоявшей узурпации престола семьей Комнинов, а падение византийского владычества в Южной Италии ставило его под подозрение ввиду его италийского происхождения и связей с норманнами на Сицилии: дочь императора Алексея Анна Комнина, страстная приверженка своего отца и талантливый историк его царствования, презрительно писала о неподобающем качестве греческого языка у Иоанна Итала. Но на кону оказались и куда более далеко идущие проблемы. Пселл и Итал испытывали горячий интерес к использованию античных текстов, особенно Платона, для освящения христианства. Это подняло волну страхов такого же рода, что у тех, кто травил патриарха Фотия за его увлечение дохристианской литературой и философией (см. с. 493). И то же самое настроение проступало в антиинтеллектуализме Симеона Нового Богослова: насколько полезна может быть для христиан философия?

Противостояние сохранялось. Новой жертвой нападок стал ученик Итала богослов Евстратий, митрополит Никейский, написавший комментарии на труды Аристотеля. Евстратий постарался дистанцироваться от взглядов Итала, и император Алексей, ценя ученость Евстратия, дал ему особое поручение: подготовить аргументы против миафизитского богословия армянских подданных империи. Сам факт, что Евстратий использовал в этом случае классическую диалектику на манер Аристотеля, вызвал враждебность окружающего духовенства, и после суда в 1117 году император Алексей запретил его в служении. Интерес к Платону и Аристотелю не иссяк в Константинополе, и комнинская эпоха известна многообразием литературы, но что касается основной линии богословия, наблюдался большой контраст с латинским Западом. Накануне нового открытия Западной Европой аристотелевской диалектики, которая проявится в творческом использовании античных знаний схоластикой (см. с. 433), византийские власти сторонились этих интеллектуальных ресурсов. Подобные настроения усиливали в некоторых церковных сферах предпосылки для дальнейшего распада, который произойдет в XIV веке.

Повторяющаяся византийская модель восстановления централизации, за которым вновь следует дезинтеграция, начала очередной цикл после смерти в 1180 году Мануила I Комнина, внучатого племянника Алексея, после примерно четырех десятилетий на троне. Последующие полвека представляли собой череду попыток захвата власти, мятежей и заговоров с частотой примерно два раза в год. Такой хаос создал для балканских и центральноевропейских провинций империи явную возможность восстать и отделиться. Снова стала независимым царством Болгария, Сербия тоже утвердилась как монархия под началом прожившего долгую жизнь великого жупана (князя) Стефана Немани (годы правления 1166–1196), в то время как король Венгрии захватил самые западные территории империи. Но даже тогда большинство этих разнообразных самозваных правителей на Балканах продолжали ориентироваться на Константинополь в поисках культурных моделей, чтобы облагородить свои государства, раздавая титулы и звания, служившие отражением образцов византийского двора. Когда в начале XIII века в Тырново, тогдашней столице Болгарского царства, был учрежден независимый Болгарский патриархат, этот город стали называть «Третьим Римом» – после Древнего и Нового Рима. Много позже, в XVI веке, этому же титулу суждено будет возродиться в церкви нового православного мира, центр которого окажется далеко на севере. К тому времени Второй Рим будет захвачен оттоманским султаном, и это поражение будет корениться в катастрофе Четвертого крестового похода.

Четвертый крестовый поход и его последствия (1204–1300)

Причины Четвертого крестового похода кроются в амбициях Венеции в ходе ее экспансии в Восточном Средиземноморье. Особенно энергично венецианцы старались обеспечить себе торговые привилегии со стороны византийцев. 80 годами раньше они уже имели возможность попробовать, какими могут быть грядущие беды, во время кампании крестоносцев 1122–1124 годов, сосредоточенной на захвате удерживаемого мусульманами Тира, но сопровождавшейся также множеством набегов на византийские территории по берегам Эгейского моря и чинимых там опустошений и грабежей, что имело целью заставить императора увеличить те уступки, которых уже добились от него венецианцы. Из Тира они с триумфом привезли к себе в Венецию кусок мрамора, на котором когда-то сидел Христос, а с византийского острова Хиос – мощи святого Исидора. Их поход закончился подобающе торжественной хвалой Богу, воспетой в гимне Te Deum. Теперь же, в 1201 году, вынашивались планы нового крестового похода: содружество западноевропейских крестоносцев заключило амбициозную сделку с венецианцами: последние должны были построить для них флот и переправить их через море для нападения на Каир. Это было бы резонным предложением, если бы крестоносцы хотели нанести удар по основным мусульманским силам и продвинуться к Иерусалиму и если бы не было никаких военных действий в самой Палестине, были бы соблюдены условия заключенного в 1198 году перемирия с айюбидским правителем Дамаска. Однако все это оказалось катастрофически плохо рассчитано: крестоносцы не смогли склонить своих соратников к соглашению касательно флота, и не оказалось достаточного количества людей, которые оплатили бы все строительство неимоверно дорогих кораблей.

Новые «подвиги» крестоносцев

Венецианцы не желали терять свои вложения. Они заставили крестоносцев разместиться без каких бы то ни было бытовых условий на острове Лидо, чтобы сторговаться с ними на выгодных для Венеции условиях. Это предполагало нападение не на мусульманский Каир, а на великую христианскую державу – Византию. Среди крестоносцев уже был молодой претендент (пусть и не очень убедительный) на византийский императорский престол Алексей Ангел, и это наделяло новый замысел какой-то жуткой надеждой на его осуществление. Папа Иннокентий III, который первоначально был восторженным сторонником этой инициативы, по мере развития событий чувствовал себя все более и более беспомощным, отчасти и по причине бесконтрольных действий своего посланника к армиям крестоносцев кардинала Петра Капуано. Иннокентий с ужасом наблюдал, как в 1202 году крестоносцы захватили город Задар на Адриатике, который на самом-то деле уже находился под властью одного из крестоносцев – короля Венгрии, но который имел несчастье злить венецианцев. За этим последовало и более худшее: нападения на Константинополь в 1203 и 1204 годах, ужасающие кончины череды быстро сменявших друг друга византийских императоров, включая и малозаметного Алексея, разорение богатейшего и самого культурного города христианского мира – короче говоря, бесчисленные причины для многовекового гнева православных на католиков.

Поскольку в опустошенном городе в живых не оставалось уже ни одного убедительного кандидата на трон из византийцев, имелись все условия для осуществления нового дерзкого плана: возвести на византийский императорский престол представителя латинского Запада Балдуина, графа Фландрии, раздать обширнейшие византийские территории феодалам-крестоносцам и заключить формальную унию между Константинопольской и Римской церквами. То, что армии крестоносцев направлялись на восток, чтобы отвоевать латинское Иерусалимское королевство, было спокойно забыто. Папа Иннокентий оказался в непростом положении, испытывая, с одной стороны, удовлетворение от того, что исполнились давние амбиции Рима обеспечить воссоединение церкви на выдвигаемых им условиях, а с другой – глубокие сожаления относительно цены, какой это было достигнуто. Поначалу папа радовался, считая, что захват Константинополя – очевидная прелюдия конца света и пришествия Христа во славе, и даже пространно цитировал апокалиптические творения Иоахима Флорского, выражая свое волнение, но вскоре он изменил тон. «Тем, что, казалось, обогатило нас, теперь мы ввергнуты в нищету; и тем, что, казалось, возвеличило нас превыше всего, мы умалены», – плакался он теперь Петру Капуано. Не более радовало Иннокентия и то, что наряду с новоиспеченным латинским императором Балдуином венецианцы избрали 15 каноников в качестве кафедрального капитула Святой Софии, не согласовав это с Римом; каноники, в свою очередь, избрали какого-то венецианца патриархом Константинопольским.

Но даже при таком положении вещей Иннокентий не был склонен отстаивать возвращение города еретикам-грекам. Его отношение к ним стало очевидно из четвертого декрета проведенного им в Латеранском дворце в 1215 году «ручного» собора: этот декрет назывался «О гордости греков по отношению к латинянам» (едва ли не самая апологетическая фраза после разорения Константинополя). Папа подчинился сермяжному практицизму, особенно проблеме трофейных реликвий (не столько вопросу об этичности их захвата, сколько тому, как признать их подлинность, коль скоро они прибыли в Западную Европу). 62-й декрет созванного Иннокентием Латеранского собора запретил торговлю ими и распорядился (совершенно безуспешно), чтобы все новообретенные реликвии прошли процедуру признания их подлинности Ватиканом. Этот ринувшийся на запад шквал реликвий захлестнул всю Европу. Совсем далеко от Византии на морском побережье на севере Норфолка Бромхолмский приорат положил конец своим финансовым проблемам, установив у себя реликвию, которая именовалась «Бронхолмский Благой Крест» [Good Rood of Bronholm] (что звучит с некоторой долей иронии): это был фрагмент Истинного Креста, украденный в Константинополе из личной часовни императора, и теперь хлынул поток желанной прибыли от паломников. Но это было мелочью в сравнении с успехом вдохновенного крестоносца короля Франции Людовика IX, который (игнорируя распоряжения IV Латеранского собора) купил у венецианского ростовщика, ссужавшего деньгами остро нуждавшегося латинского императора Византии, тот самый Терновый венец, что был на голове у распятого Христа. Это стало самым главным приобретением, которое способно было сравняться со всеми священными реликвиями, накопленными меровингскими предшественниками Людовика, и подтвердить, что его династия Капетингов унаследовала всю обретенную ею прежде Божественную милость и освящение – а что могло быть более подобающим для святого короля (который уже в 1297 году будет канонизирован), чем обладание венцом, более святым, нежели его собственный? В качестве помещения для выставления этого венца Людовик построил Сент-Шапель (Святую Часовню) в королевском дворцовом комплексе в центре Парижа. Несмотря на ярость Французской революции, в ней многое осталось неповрежденным, чем мы можем до сих пор восхищаться в ее трепетно воспаряющем пространстве (хотя теперь оно пусто) с изобилием скульптур и витражей. Когда в 1261 году латинян изгнали из Константинополя, дубликаты этих похищенных реликвий стали вновь появляться на своих прежних местах в городе, и византийцы объявили их восстановление чередой чудес.

Попытки воссоздать византийское общество

Еще большее чудо оказалось куда более постепенным: кропотливое воссоздание византийского общества, но новым и беспрецедентным образом. Когда ненавистные латиняне все еще удерживали «Город», византийские лидеры умудрялись править из других городов разбитой империи. Далеко на северо-востоке, на берегу Черного моря, члены семьи Комнинов завладели Трапезундом, основав «империю», остававшуюся независимой (первоначально под покровительством монголов, что спасло ее от завоевания сельджуками) даже после захвата Константинополя оттоманами, вплоть до 1461 года. На другом конце существовавшей до 1204 года империи в Эпире (регионе на западном побережье Греции) один аристократ, потомок былых императорских семей, основал свое княжество. Но среди всех этих новых маленьких государств самым убедительным преемником империи оказалась страна, столицей которой стала Никея, находившаяся в горах Малой Азии неподалеку от Мраморного моря. Ей выпала весьма заметная честь стать местом резиденции преемника греческого Вселенского патриарха, как и имперского князя, которого патриарх должным образом помазал на императорство.

В конце концов, именно правители Никеи отвоевали Константинополь у латинян в 1261 году. Один за другим римские папы активно призывали помочь восстановить на престоле низложенного латинского императора, но у них было много и других забот, а у искусственной конструкции латинской Византии оказалось не так уж много сторонников на Западе. Никейский император получил возможность заручиться поддержкой Генуи – злейшего торгового соперника Венеции – в деле возвращения Константинополя. Одна мрачно интригующая находка новейшего времени в Стамбуле символизирует тупиковый характер Латинской империи Константинополя. В 1967 году при раскопках нижних слоев одного из бывших монастырских храмов, здание которого сейчас превращено в мечеть Календерхане в Стамбуле, была обнаружена маленькая часовня. Ее помещение было заполнено землей, а вход в нее – замурован и покрыт росписями. На ее внутренних стенах оказались фрески в западном стиле, изображающие жизнь святого Франциска (на самом деле, самые ранние из известных на сегодняшний день), включая историю проповеди Франциска птицам. Очевидно, после того как францисканские монахи навсегда бежали из города, эта часовня с ее данью почтения к новоиспеченному западному святому была полностью обречена на забвение.

Нарастание богословского отчуждения, идея чистилища

Можно понять глубину чувств, вложенных в это действие, если принять во внимание то, с каким высокомерием относились к Греческой церкви в некоторых новых латинских анклавах. В латинском Кипрском королевстве подавление греческих церковных структур и вообще притеснение тех греков, которые использовали свой привычный литургический обряд, достигло своей нижней отметки в 1231 году, когда тринадцать греческих монахов были сожжены на костре как еретики за то, что поддерживали традиционное отвержение западной практики употребления пресного хлеба в Евхаристии и, таким образом, бросали тень сомнения на действительность латинской Евхаристии. Тот факт, что это возмутительное событие произошло во время шаткого положения кипрской королевской власти в период гражданской войны между латинянами, вряд ли оправдывает его, и можно понять, почему двумя годами позже Собор Вселенского патриарха демонстративно отрицал действительность латинской Евхаристии. И именно в XIII веке к богословскому отчуждению между греками и латинянами добавился еще один пункт: развитие Западной церковью учения о чистилище (см. с. 401–402). Когда нищенствующие братья начали распространять это учение в различных богословских диспутах на Востоке, греки, с которыми они спорили, правильно опознали истоки этой доктрины в богословии Оригена, и этого оказалось достаточно, чтобы представить латинские дискуссии о чистилище опасным возвращением к еретическому универсализму Оригена.

Единство империи утрачено навсегда

Даже несмотря на то что в 1261 году над Константинополем был восстановлен контроль византийцев, политическое единство империи – этот основополагающий факт византийского общества со времен Константина Великого – никогда уже более не вернулось как реальность. Трапезунд и Эпир сохраняли свою независимость, многие латинские феодалы закрепились в своих новых анклавах в Греции, а венецианцы только в 1669 году были окончательно выдворены из последней среди захваченных ими в Восточном Средиземноморье земель – с Крита. Император вернулся в свой дворец в Константинополе, но мало кто был способен забыть, что при всех своих очевидных талантах военачальника, правителя и дипломата Михаил Палеолог, чтобы стать императором, вытеснил с престола, ослепил и заточил в крепость своего юного подопечного Иоанна IV. Лишившись поддержки многих церковных и общественных деятелей из-за этого проявления жестокости, Михаил VIII вызвал еще больший гнев огромного числа подданных своей готовностью заключить унию с Западной латинской церковью, считая такой союз не только политической необходимостью с целью консолидировать имперскую власть, но и долгом, возложенным на него Богом. Ненависть, вызванная его политикой, уязвляла его и приводила в замешательство. Уния церквей, которую его представители исправно подписали вместе с папой и западными епископами на Лионском соборе 1274 года, была отвергнута уже вскоре после его смерти.

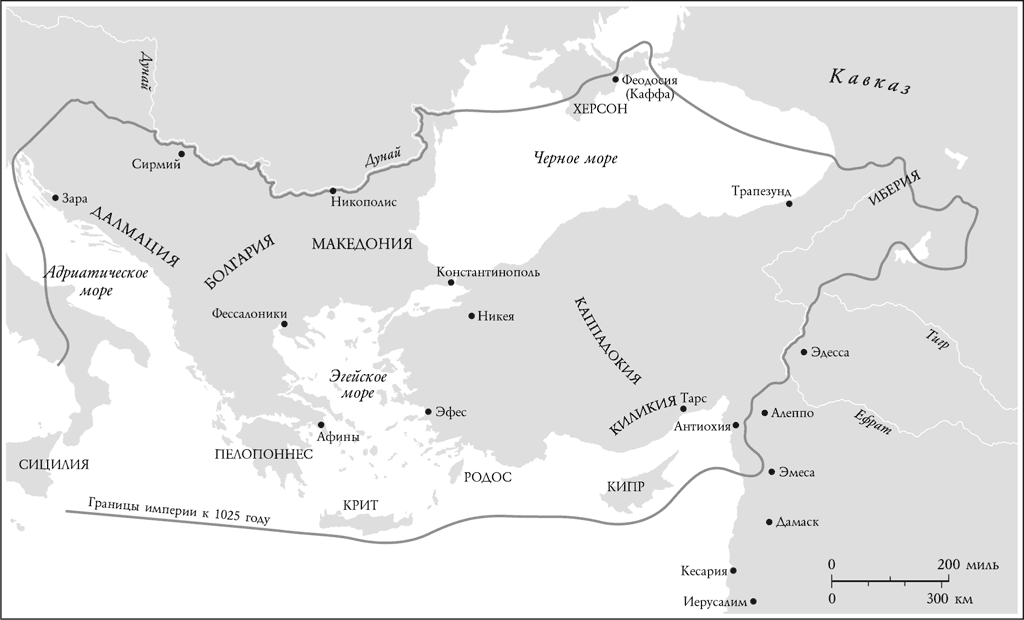

12. Византийская империя на момент смерти Василия II

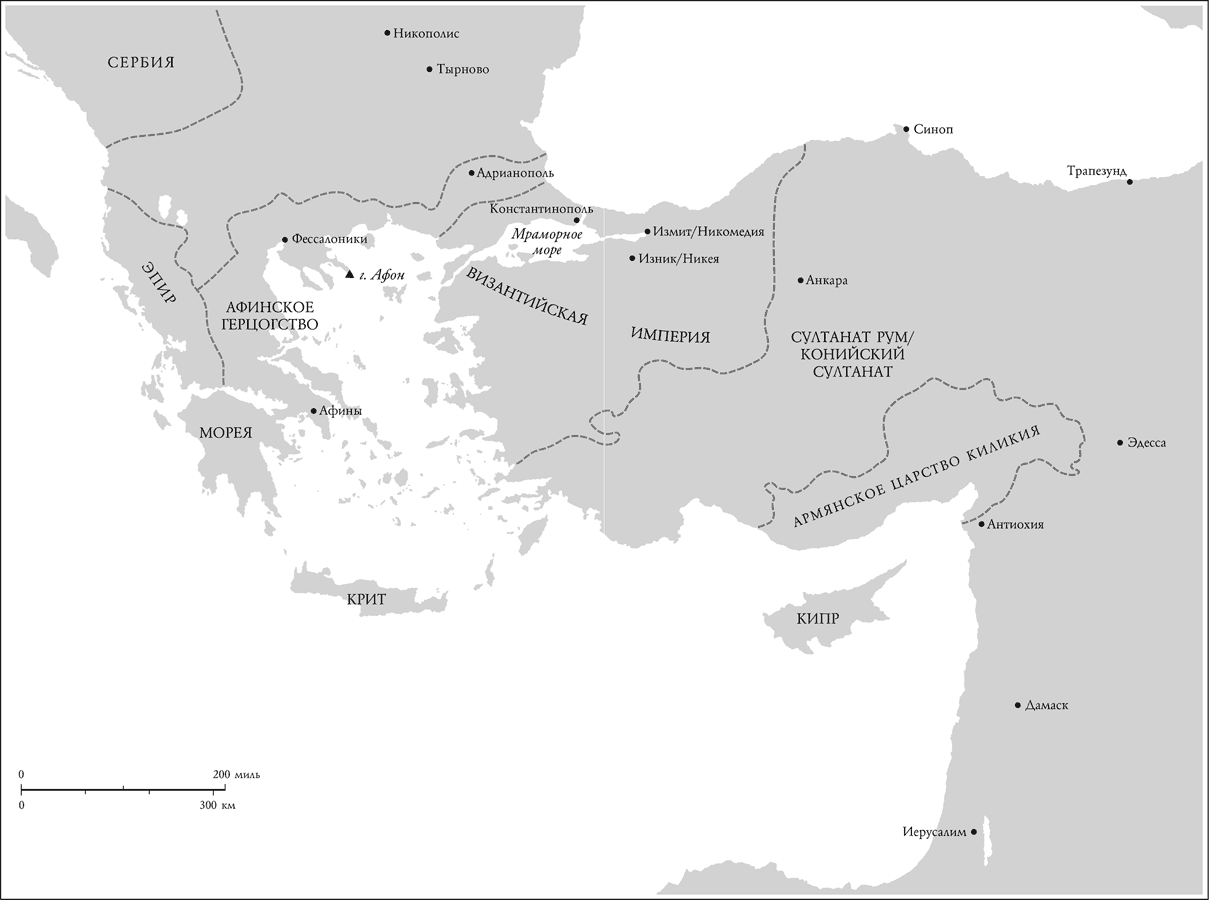

13. Византийская империя, восстановленная Михаилом VIII Палеологом

Негреческое православие выходит из тени

Баланс сил в православном христианстве после 1204 года уже никогда не был таким, каким прежде. Православие за пределами греческого мира теперь вполне могло выйти из тени той империи, которая и создала его, и связывала его свободу. Король новообразовавшегося государства Сербии Стефан Первовенчанный поначалу исследовал, какие привилегии он может получить от Иннокентия III, но был глубоко оскорблен, когда папа отказался от первоначального замысла наделить его королевскими инсигниями. Хотя в конце концов и Болгария, и Сербия получили в XIII веке королевские короны от пап, сила православной практики была слишком могучей, чтобы дать им втянуться надолго в орбиту латинского христианства. Монархи обоих государств (и Болгарии, и новообразовавшейся Сербии), которые назывались «царями» (т. е. цезарями, императорами), нашли уместным добиваться у находившегося в Никее патриарха признания своих церквей как автокефальных (самовозглавляемых). В свою очередь, огромное влияние на православие имела гора Афон, и для Сербии решающую роль играла память об одном харизматическом афонском насельнике из княжеской семьи – брате Стефана Первовенчанного Савве. Юношей Савва отказался от жизни при дворе, чтобы стать монахом на горе Афон, где к нему присоединился его отец – бывший великий князь Стефан Неманя. Они восстановили на Афоне заброшенный монастырь Хиландар, а затем Савва вернулся в Сербию, чтобы обустраивать там монашескую жизнь по византийскому образцу, став в 1219 году первым архиепископом автокефальной Сербской церкви.

Хотя может показаться, что Савва и его отец распростились с мирскими амбициями, обратившись к монашеской жизни, их статус церковников имел мощное политическое воздействие на их страну. Монастырь Хиландар служил внешним ориентиром для единства сербского государства и символом его связей с православным Востоком. Этот монастырь не только усвоил византийские властные механизмы, но и демонстративно искоренял ересь богомилов на подвластных территориях; вместе с тем около 1200 года он также поощрил первое в истории использование сербского языка в надписях на иконах, выполненных в византийском стиле. Хиландар стал центром важнейших начинаний, развернувшихся в XIV–XV веках, по переводу греческих богословских и духовных творений на официально признававшийся литературным местный язык, который будет в основном понятен разным славянским народам. Но главное – это то, что безграничный духовный престиж Саввы всегда придавал царской династии в Сербии элемент сакральности на фоне опасной розни в сербской государственной политике. Память о нем сделалась настолько неотъемлемой частью идентичности сербов, что в 1595 году завоевавшие их турки-оттоманы, чтобы унизить и запугать их, выкопали кости Саввы в Белграде и публично сожгли их.

Православное возрождение, оттоманы и торжество исихазма (1300–1400)

Такое сочетание событий после 1204 года приводит православие к его реконфигурации. Несомненно, императоры, восстановившие с 1261 года свою власть в Византии, продолжали пользоваться огромным авторитетом, несмотря на все большее свое ослабление вплоть до печальных последних лет их правления в XV веке. Как ни парадоксально, особенно это наблюдалось в среде христиан-мельхитов (т. е. «имперских»), то есть тех, что жили под мусульманским владычеством и, соответственно, не были подконтрольны Константинополю: для них император являлся символом всеобъемлющей вечной власти, ибо они верили, что замыслы Бога о Его творении значительно превосходят все кажущееся возможным в настоящей ситуации. Тем не менее православная идентичность уже не была настолько тесно связана с выживанием какого-либо политического образования и все больше становилась предметом попечения Церкви. Вселенский патриарх ответственно наделил князя-претендента из Никеи достаточной легитимностью, чтобы тот добился императорского престола. Тот же патриарх стал источником сакральной гарантии для новой церковной независимости Болгарии и Сербии и продолжал скреплять своим одобрением новые христианские епархии, простирающиеся далеко на север от границ империи – вдоль Волги, по берегам Черного моря и на Кавказе. К концу XIV века патриарх Филофей мог переписываться с русскими князьями в таких выражениях, которые заставили бы побледнеть папу Иннокентия III, хотя едва ли его слова достигли чьего-либо слуха: «Ибо так как Бог поставил Нашу Мерность предстоятелем всех по всей вселенной находящихся христиан, попечителем и блюстителем их душ, то все зависят от меня как общего отца и учителя».

Храм Христа Спасителя в Хоре

Это была странная ситуация, когда фортуна стала сопутствовать патриарху, а не императору. Патриарха финансово поддерживали правители государств за пределами империи, которых впечатлял, по меньшей мере, резонанс таких претензий. Величие и напряженная деятельность патриаршего дома и Великой церкви в Константинополе выглядели значительно менее банальными, чем все более сокращаемый церемониал императорского двора по соседству и испытываемые им финансовые затруднения. Храмы приобрели новое богатое убранство или были перестроены и радушно принимали то смелое возрождение, которое происходило в византийском искусстве. Некоторые из наиболее волнующих сохранившихся образцов можно обнаружить в Стамбуле в храме Христа Спасителя в Хоре – изящном монастырском сооружении, с любовью восстановленном из руин после изгнания латинян в 1261 году. В наши дни его мозаики, которые были преданы забвению в период использования этого здания как мечети, можно видеть снова. Бо́льшая их часть датируется XIV веком, и они представляют новые искания, в которых изображаемые персонажи трактовались как существа страдающие и сострадающие. Даже Христос и Богоматерь изображаются намного мягче, чем те царственные фигуры, которые свойственны ранневизантийской традиции. В храме Христа Спасителя в Хоре мы улавливаем то, как византийские художники могли бы продолжить развитие некоторых направлений, которые художественное и культурное возрождение начало перенимать у латинской Европы, если бы политика Восточного Средиземноморья не сводила на нет желание или возможность рассматривать новые возможности для православной культуры.

Гражданская война и оттоманская угроза

В начале XIV века быстро ожившая после 1261 года империя вновь скатилась в гражданскую войну, обернувшуюся утратой территорий – как на западе, где ее теснила экспансионистская православная монархия Сербии, так и на востоке – под ударами новой ветви тюркских племен, которая создала княжество на северо-западе Малой Азии и выстояла, когда византийцы делали решительные попытки выдворить их, одержав знаменательную победу в 1301 году. Предводитель тюрков звался Османом, и по его имени они стали именоваться оттоманами. В течение XIV столетия оттоманы распространили свое господство через Малую Азию на Балканы, разбив болгар и окружив территорию Византии. Православные христиане все больше оказывались под мусульманским владычеством, в атмосфере растущей нетерпимости по отношению к их религии, в чем можно видеть элемент общей культурной тенденции в Азии, Северной Африке и Европе XIV века (см. с. 298–300). В 1330-х годах сдвиг в сторону преобладания мусульман казался уже настолько необратимым, что Константинопольский патриарх дал неофициальный совет христианам Малой Азии, сводившийся к тому, что они не подвергнут опасности свое спасение, если не будут открыто исповедовать свою веру.

Как это бывало и прежде в византийской истории, когда приходило в упадок светское управление, процветали монастыри. Гора Афон, теперь самая прославленная из сохранившихся святых гор, оставалась независимой от турецкого правления вплоть до 1423 года, непрестанно заручаясь дружбой мусульманских властей, которые к тому времени держали монастырь в окружении уже более полувека. Знаменательно, что когда в 1423 году афонским монахам был предоставлен выбор, они предпочли возможность перейти под власть мусульманского султана шансу перейти под господство венецианцев: сама мысль о подчинении латинянам – завоевателям 1204 года – была для них отвратительна. К тому времени император давно уже был для афонских монастырей всего лишь одним из многих монархов-покровителей. Обитель Саввы на горе Афон еще с XII века становилась ориентиром для самосознания многих православных народов помимо греков. Возрастало число божественно санкционированных правителей, заручавшихся легитимностью от своих православных церквей, – даже совсем далеко, как князья Киева и правители Москвы.

Развитие иконостаса

Именно в этот период приобретает свою развитую форму одна из самых привычных особенностей интерьера православных храмов – иконостас: стенообразная преграда, закрывающая престол и алтарную часть храма от молящихся. Буквально это слово значит «стойка для икон», потому что теперь эта преграда покрыта изображениями священных сюжетов и святых согласно образцам, ставшим фиксированными по своему порядку и расположению. Обычно такая стена не достигает потолка, так чтобы звуки литургического пения духовенства у престола были хорошо слышны, проходя над нею и через двери в ней. Потребовалось долгое время, чтобы иконостас принял свою нынешнюю форму. Как на Востоке, так и на Западе в первые века храмового строительства внутри церквей устраивались низкие барьеры, обозначавшие границу той части храма, где находился алтарь, и показательно то, какими разными путями развивались эти барьеры. В западных латинских храмах сложилась своя форма более высоких ширм, отделявших всю ту часть, храма, где находились клирики и певчие («хор» и еще «пресвитерий» – собственно алтарная часть), и это оказалось тоже результатом позднего развития, которому способствовало усиление почитания Евхаристии в XIII веке. Но ширмы в латинских храмах обычно были не выше пояса и не закрывали высокий алтарь от прихожан; они редко представляли собой солидные стены на восточный манер, кроме монастырских храмов и кафедральных соборов, где у духовенства был свой собственный круг богослужений, совершаемый в отдельном пространстве внутри храмового здания. Обычно такие ширмы несли на себе резные изображения Христа на кресте, по бокам которого стоят Его плачущая Мать и Ее новый сын, которому Христос Ее препоручил, – Евангелист Иоанн. Поэтому по-английски эти характерные для западных храмов ширмы называют «rood screens» (буквально «крестные ширмы»).

В Православной церкви развитие оказалось совсем иным, и, возможно, не было простым совпадением то, что ширмы хоров в латинских храмах завершали свое развитие тогда же, в XIII–XV веках. В православном богослужении иконостас закрывает собой скорее ряд действий, нежели просто всю ту часть храма, которую занимают каста клириков и их помощники, хотя, конечно, он служит границей алтарной части, не допуская туда мирян, за исключением имеющих особые функции или санкции. Он охраняет и определяет те священнодействия, которые происходят только у престола. Когда он только начинал вырастать над совсем низким барьером и был известен как «темплон», он был только по пояс высотой, с открытой аркадой над ним, так что престол оставался вполне виден всем и всегда. Впоследствии постепенно стало увеличиваться число священных изображений, которые составили значительно более существенную сплошную преграду. В некоторых общинах решили, что более благоговейно будет скрывать от глаз молящихся важнейшие части богослужения, совершаемые у престола, и в отверстиях аркады появились завесы, которые можно было закрывать в определенные моменты. В других храмах иконы развешивались на аркаде или поверх завес, если таковые имелись, и образовавшаяся преграда приняла вид своего рода «стойки для икон».

Но даже если она могла казаться визуальным барьером, значительно превосходя в размерах западные ширмы, очами веры всё воспринимается совсем наоборот. Любые изображения святых или священного в декоре западной ширмы оказываются второстепенными, располагаясь ниже фигуры венчающей ее группы распятия – Христа, Марии и Иоанна. Иконы, напротив, составляют сущность иконостаса. Поскольку каждая икона на своем богословски означенном месте открывает и преломляет свет видения Небес, иконостас не оказывается визуальным препятствием подобно западной ширме: он поистине прозрачен, являя собой вход в Небеса, как и находящийся за ним престол. Более того, в своей развитой форме иконостас оказывается кульминацией некой череды шагов, символизирующей восхождение души к небесной радости. Эти шаги ведут к находящемуся перед иконостасом невысокому помосту, на котором происходит немалая часть богослужения, но который доступен и для собрания, лишенного возможности физического вхождения в алтарь, но имеющего возможность почитать иконы иконостаса.

Вход требует врат. Врата иконостаса имеют важное значение. Основным в его структуре является центральный вход – «Красные (т. е. прекрасные) врата», которые, когда открыты, позволяют видеть престол; по бокам находятся две двери меньших размеров, и они, конечно, тоже подобающим образом украшены иконами. Во внебогослужебное время все эти двери закрыты. Будучи открываемы или закрываемы, они ознаменовывают важные моменты в богослужении, которое сохраняет свой процессиональный характер, имеющий столь большое значение для византийского культа с первых дней Нового Рима. Красные врата изначально предназначены для епископа, боковые врата используются во время богослужения диаконами (и поэтому их часто украшают изображения святых диаконов, таких как первый мученик христианской веры Стефан). Вокруг дверей находятся иконы с изображением других святых и пророков, а также сюжетов церковных праздников. Над ними доминируют образы Христа и Его Матери, которые могут дублироваться в различных местах на иконостасе. Высшего своего развития иконостасы и структурные элементы их декора достигнут в русском православии, но общая концепция иконостаса и его предназначения сложились в Византийской империи незадолго до падения Константинополя.

Парадоксы латино-греческого противостояния

Парадоксом этой эпохи было то, что, несмотря на все бедственное состояние взаимоотношений между латинским и греческим христианством на волне 1204 года, латинская и православная культуры имели теперь более тесное и более регулярное соприкосновение, чем было между ними на протяжении пятисот лет. Воздействия происходили в обоих направлениях, при том что одним из основных проводников служила Венеция с ее новыми колониями (так же было в случае с огромным числом предметов искусства, которые в Венеции включали не только четырех хорошо известных древних бронзовых коней, похищенных из Константинополя во время разграбления этого города, но и большое количество мраморных блоков и скульптур, вывезенных на обогнувших греческие берега кораблях по Адриатике и преобразивших внешний и внутренний вид собора Святого Марка. Ввиду столь отличного характера православного культа с настолько иными литургическими моделями, восходящими к восточным традициям, которые приписываются святому Иоанну Златоусту, святому Василию и святому Иакову, удивительно, что одним из важнейших аспектов сходства оставалось литургическое пение, используемое обеими церквами. В тяжелой атмосфере конца XII – начала XIII века греческий канонист Иоанн, епископ Кипрский, по-прежнему имел возможность утверждать, что тексты песнопений и их мелодии – общие у Востока и Запада. В два последующих столетия западные музыкальные новшества (такие, как полифония) тоже можно было услышать в греческих храмах, и на самом деле греческое литургическое пение и западное одноголосие, по-видимому, не особенно отличались друг от друга на протяжении всего Средневековья. Реальное разделение наступило в результате травмы, нанесенной в 1453 году окончательным оттоманским завоеванием, когда началось существенное расхождение в музыкальной практике. В частности, православные никогда не испытывали восторга по поводу использования органа, который в период падения Константинополя начал свое неизменное господство в музыкальном творчестве западных христиан.

Культурные связи и достижения

Наконец, в области идей эти два мира дискутировали теперь друг с другом много чаще, чем прежде, хотя и не всегда проявляли согласие. Это первый за многие века период, когда греки стали читать латинские тексты, пусть и не всегда такое движение было в обратном направлении. Одним из катализаторов обмена оказались крайне бесплодные последствия столь заботивших римских пап XIII века переговоров о воссоединении церквей: один из многих направленных на восток в качестве папских посланников нищенствующих братьев доминиканец Вильгельм Мёрбеке сыграл важную роль в распространении западного знания древних наук, поскольку он собирал греческие манускрипты и переводил многих античных авторов, включая Аристотеля, на латынь, сознательно делая перевод практически буквальным. Некоторые на Востоке стали интересоваться трудами западных богословов, которых прежде там не признавали, включая самого выдающегося из богословов Запада Августина Гиппонского. Один из придворных, которому покровительствовал Михаил VIII Палеолог, Мануил (его монашеское имя Максим) Плануд впервые перевел на греческий язык трактат Августина «О Троице» (De Trinitate) и продолжал свои труды даже после того, как преемник Михаила VIII отказался от диалога с папством. Естественно, это означало, что Плануд перевел и взгляды Августина на проблему Filioque, хотя не отгаданная до сих пор загадка состоит в том, что он также написал два трактата, критикующих эту доктрину.

В своей переводческой деятельности Плануд не ограничивался богословием; его интересовала и вся классическая латинская литература, к тому времени полностью забытая на Востоке – Цицерон, Боэций и даже наименее пикантные разделы поэзии Овидия. За ним последовало большое число ученых, которые расширили круг переводимых текстов, и, в частности, появились чрезвычайно рискованные для того времени переводы, выполненные братьями Прохором и Димитрием Кидонисами: среди многих других немыслимых для середины XIV века проектов Димитрий выполнил греческие переводы «Суммы против язычников» и «Суммы теологии» Аквината. Со времен Юстиниана это стало беспрецедентным признанием того, что другие культуры способны вносить большой вклад в византийское общество, хотя во многих церковных сферах эта идея оказалась глубоко спорной и даже неприемлемой.

Исихастские споры

Печально ухудшающейся политической ситуации в Константинополе Церковь сотрясал спор об истинности одного способа мистической молитвы, известного как исихазм. Главными комбатантами были монах одной общины на горе Афон Григорий Палама, отстаивавший духовность исихазма, и Варлаам, православный монах из Калабрии, которая была пограничной между конфессиями зоной в Италии, где византийское и латинское монашество сосуществовало бок о бок. Исихазм был единственной темой, вызвавшей разногласие между Григорием и Варлаамом, но результаты оказались очень далеко идущими. Слово «исихазм» кажется, пожалуй, одним из самых пугающих элементов богословского жаргона тем, кто впервые с ним встречается, но оно всего лишь происходит от греческого глагола hēsychazō – «хранить неподвижность» (или «безмолвие»). С идеей неподвижности была связана характерная мистическая идея света как средства познания Бога или как метафоры для обозначения знания Бога. Григорий Палама считал, что посредством такой практики молитвы возможно достичь лицезрения Божественного света, открывающего нетварную энергию Бога, которая есть Дух Святой. Григорий указывал на эпизод Преображения, описанный в синоптических евангелиях, в котором Иисус вместе со своими учениками находился на горе Фавор, и ученики могли видеть, что Его лицо «просияло, как солнце». Преображение, уже вспоминавшееся в православии в большей степени разработанности, чем на латинском Западе, стало, таким образом, у исихастов излюбленным сюжетом икон.

Мистические темы имеют обыкновение появляться в непредвиденных обстоятельствах в качестве контрапункта к различным структурированным версиям христианской веры, а потому упор исихазма на безмолвие и свет любопытным образом напоминает одно христианское движение, далеко отстоящее во времени и в пространстве от Византии XIV века: квакерство, появившееся в Англии во время гражданских войн XVII века (см. с. 712). Разительным отличием от квакерства является то, каким образом исихазм коренится в особых практиках благочестия. Помимо созерцания иконы существуют практические пути структурирования неподвижной или безмолвной молитвы: важны соответствующее физическое положение тела и правильное дыхание, а также одна характерная практика – повторение какой-то одной благочестивой фразы; наиболее принятой такой фразой стали слова «Господи Иисусе Христе, Сын Бога живого, помилуй меня». Эта фраза или ее вариации приобрели название «Иисусовой молитвы». Подобная техника напоминает систематические восточные подходы к молитве – от буддистов до мусульманских суфиев (последние и сами могли почерпнуть ее из индийской духовности). На самом деле могла иметь место и прямая взаимосвязь между подходом исихастов и суфизмом, хотя то, каким путем шло воздействие, остается предметом споров.

Как исихасты, так и их оппоненты обращались к православному прошлому; по большому счету, и те, и другие опирались на Максима Исповедника и, из еще более ранних источников, на того неизвестного автора, который позаимствовал имя у Дионисия Ареопагита, чтобы придать бо́льшую значимость своим идеям (см. с. 474–475). Варлаам хотел защитить свое собственное понимание монашеской духовности, видя в ней истинную православную традицию. Для него утверждения Паламы вступали в противоречие с апофатической идеей, на которой настаивал Псевдо-Дионисий: что Бог по существу непознаваем. А если так, то глупо предполагать, что только путем молитвенного сосредоточения человек способен постичь нечто, принадлежащее Божьей сущности – Самого Святого Духа. Надеяться, что этого можно достичь, – значит путать Творца и творение. Существует реальный риск, что исихасты забудут обо всех опасностях, на которые еще давно указывал Максим, и начнут допускать бесконтрольный мистический опыт и даже отрицать контроль разума в своем поиске Бога. Подобные злоупотребления приведут к тому, что будет отвергнута традиция целенаправленной медитации, непрерывно восходящая к жившему в IV веке Евагрию Понтийскому, которую православные мистики ценили всегда, даже тогда, когда память о самом Евагрии была очернена.

Варлаам вспоминал названия различных ересей, в частности богомилов, и не без оснований делал вывод об опасности для исихастов впасть в тот же избыточный ригоризм и отрицание того, что христианство действует в падшем мире. В свою очередь, Палама и его поклонники говорили, что Варлаам исключительно рационалистичен и сводит всякий разговор о Боге к человеческой способности постигать лишь то, чем Бог не является. Палама подсмеивался над утверждением Варлаама, что великие богословы ранней церкви использовали «свет» как метафору знания, и, наподобие отзвука того, как Симеон Новый Богослов отправлял в отставку философию, он доходил до восхваления необразованности как некой добродетели в духовной жизни, делая ее своего рода условием спасения (странная позиция для того, кто писал столь замысловато и длинно на свои любимые богословские темы).

Тем не менее в ходе различных дебатов между Паламой и Варлаамом об их собственной традиции, появление в Византии западного богословия развернуло их споры в непредвиденном направлении. Палама воспользовался выполненным Планудом греческим переводом Августина с целью расширить свои идеи о Святом Духе как взаимной любви между Отцом и Сыном – эту концепцию он не мог обнаружить в православном богословии, а кроме того, цитировал Августина (без ссылок на него), доказывая, что Святой Дух есть энергия Бога и тот путь, посредством которого Бог, непостижимый по существу Своему, делает Себя познаваемым в Своем творении. Это были тенденциозные заимствования в собственных интересах Паламы. Августину показалась бы странной паламитская идея, что человек способен телесными очами увидеть Божественный свет, воссиявший на горе Фавор. Сам Августин засвидетельствовал собственный опыт Божественного в своей «Исповеди» в известном описании того момента, когда во время беседы с матерью в саду Остии, портового предместья Рима, они вместе «вышли из себя (…) мыслью» и «прикоснулись к Вечной Истине» – но только на мгновение и, как подчеркивает Августин, в качестве конечного результата мыслей и рассуждений, исполненных любви.

Со своей стороны, Варлаам читал Фому Аквинского, как и ПсевдоДионисия, и именно по причине познаний в западном богословии константинопольский патриарх попросил его участвовать в переговорах с папскими делегатами. В ходе этих переговоров Варлаам готов был утверждать на западный манер, что позволительно говорить об исхождении Святого Духа от Отца и Сына (даже несмотря на лояльное признание им того, что исходную версию Символа веры 381 года следует произносить без этого западного дополнения). Неудивительно поэтому, что Палама критиковал факт защиты Варлаамом православного христианства западными латинскими средствами (что дает основания для иронии, если учесть, что новшества, которые сам Григорий привносил в православие, были из того же источника). Те настроения, которые позволяли видеть в Августине союзника в православных спорах, оказались на самом деле недолговечными. Когда Прохор Кидонис, который был одним из почитателей Паламы, равно как и переводчиком с латыни, попытался использовать Августина для защиты богословия своего покойного учителя, его судили за ересь и отлучили от церкви, и с той поры Августин окончательно перестал играть какую-либо роль в богословии Востока, сделавшись для него персоной нон грата.

Победа исихазма

В конце концов, церковный собор в 1351 году в очередной раз реабилитировал исихазм, а десятью годами позже Варлаам был осужден как еретик. Осуждение Варлаама стало последним из тех, что были добавлены к анафемам и осуждениям, которые торжественно произносятся на православном богослужении в начале Великого поста. Он закончил свои дни в изгнании при папском дворе в Авиньоне, обратившись в западное латинское католичество, и в последние годы жизни оказал западной культуре одну исключительную услугу, обучив греческому языку великого итальянского поэта Петрарку. Напротив, Григорий Палама остался вне каких-либо официальных наказаний по поводу опасностей, таящихся в его духовном учении, став архиепископом Фессалоникийским, что вновь способствовало успешному утверждению там имперской власти против мощной местной группировки, опиравшейся на сербов. Что на самом деле может показаться перегибом со стороны тех, кто поддерживал Паламу, так это то, что уже в 1368 году константинопольский патриарх канонизировал его – меньше чем через десять лет после кончины этого ревнителя исихазма. Гора Афон была могучим (хотя и никогда не единодушным) источником поддержки исихастов, и утверждение исихазма подарило Афону новый авторитет и новые основанные там обители. Постепенно на Святой горе стали ощущать, что в ее сторону от Константинополя смещается центр тяжести в том, что касается власти и престижа.

Нетрудно понять, почему Палама и исихасты одержали в этом диспуте победу. Григорий предлагал поддающиеся описанию процессы достижения Божества. Знание таких ясных и прямых путей приближения к Богу позволяли чувствовать себя комфортнее в ту эпоху, когда политические институты византийского мира являли собой зрелище развала и разложения, когда весь обозримый мир столкнулся с загадочным ужасом черной смерти (см. с. 598–599) и когда все сильнее ощущалась угроза ислама. Со своей стороны оттоманы проявляли благосклонность к движению, которое поощряло их новых христианских подданных к самоуглубленности и политической пассивности. Богословие, утверждавшее, что фаворский Божественный свет можно увидеть телесными очами, обращалось к церкви, которая столь ожесточенно защищала иконы; именно иконы стали средством созерцания Божественного света. Более того, когда Палама и исихасты обесценивали место разума в богословии, это перекликалось с известными темами в творениях Симеона Нового Богослова, теперь ставшего очень уважаемым в монашеских кругах.

Варлаам же, напротив, не предлагал ничего больше того, что веками предлагали многие честные и здравомыслящие богословы, когда вступали в противостояние с популистскими движениями в христианстве: открытость к альтернативным христианским точкам зрения, оценкам, критике и нюансам. Варлаама можно было упрощенно представить как прозападного, и его окончательным решением в ситуации разочарования и безнадежности стало подчинение папе, что прибавило достоверности подобным обвинениям. Но когда были отброшены его попытки приспособить Запад к Востоку и его обвинения в адрес Паламы, открылся путь для укоренения исихазма в православной традиции, и, несомненно, проповедуемая исихазмом техника медитации и молитвы (особенно Иисусовой молитвы как его средоточия) во все последующие времена оказывала помощь бесчисленному множеству христиан в их трудах и отдохновении.

Крушение надежд: церковная уния, оттоманское завоевание (1400–1700)

«Город» съежился и был усеян руинами, между образовавшимися деревнями, ютившимися в его древних стенах, теперь простирались поля – тем не менее над всем этим по-прежнему вырисовывались очертания Великой церкви и древних монументов Нового Рима. Последние императоры Константинополя просуществовали так долго благодаря мощности его стен и еще потому, что в промежутках между оттоманскими осадами, повторявшимися с конца XIV века неоднократно, они соглашались стать вассалами турецкого султана. Когда императоры принимали такое унижение, у них, по-видимому, не было выбора: на их попытки заручиться поддержкой Запада тот отвечал отказами. Один из императоров Иоанн V Палеолог, мать которого была итальянской принцессой, в отчаянии даже совершил в 1355 году личный переход в Римскую церковь, но не сделал ничего, чтобы эту инициативу поддержала Константинопольская церковь. А позже тот факт, что в результате Великого раскола папства в 1378 году оказалось уже два, а затем и три претендента на папский престол (см. с. 606), на какое-то время разрушил всякую веру в то, что планы воссоединения на Востоке смогут быть приняты.

Пусть и с опозданием, теперь, когда турки-оттоманы продвигались на запад в Грецию, Сербию и Болгарию, Запад начал все же понимать, что они представляют угрозу не только для схизматических восточных христиан, но и для него тоже. В разгар Великого раскола основной порыв ревности крестоносцев наглядно завершился весьма жалким образом. В 1396 году собралась, вероятно, крупнейшая из когда-либо существовавших армия крестоносцев, сформированная из рыцарей Франции, Германии и даже более отдаленных Англии и Шотландии, под предводительством короля Венгрии. Она была наголову разбита на подступах к придунайскому городу Никополю (нынешний Никопол в Болгарии); тысячи воинов были убиты турками. Эта трагедия заставила императора Мануила II Палеолога отправиться в далекую Англию, чтобы снова просить помощи. В Англии к нему отнеслись с большим уважением и с огромным почтением к его царственному достоинству, но не оказали никакой практической поддержки.

Константинополь ищет выход

Только после того как Констанцский собор в 1417 году восстановил единство Западной церкви (см. с. 606–608), стало возможно еще раз разведать, способен ли план унии принести какую-то пользу Константинополю. К 30-м годам XV века, когда Фессалоники – второй по величине город Византии – снова были захвачены оттоманами, поиск соглашения стал острой необходимостью. Западная церковь была раздираема папой и продолжающимся в Базеле собором духовенства, которое пыталось утвердить соборную власть против Ватикана, и каждая из сторон искренне желала начать переговоры с императором об унии, понимая, какой престиж приобретет та партия, которая воссоздаст давно утраченное единство. В 1437 году два соперничавших латинских флота отправились в Константинополь, чтобы забрать оттуда делегатов на тот собор, где произойдет желанная встреча, и в этом необычном церковном состязании кораблей папский флот оказался первым, придя в порт назначения на месяц раньше флота базельской партии.

Чувствуя, что поддержка со стороны папы имеет куда более мощное основание, нежели помощь со стороны его оппонентов, византийские делегаты приняли приглашение папы и были доставлены на папский собор, начавшийся в Ферраре и затем продолжившийся во Флоренции. Византийцы имели очень серьезные намерения. Группу из Константинополя составляли семьсот человек, в число которых входили патриарх Иосиф и император Иоанн VIII Палеолог. На самом деле, столь широко представленного христианского мира не видели со времени Халкидонского собора 451 года и уже не увидят вплоть до экуменических встреч XX века. Среди суматошной толпы ищущих помощи в своих нуждах восточных гостей, которые появлялись на соборе в различные моменты до его окончательного роспуска в 1445 году, были представители Грузинской церкви и других церквей как халкидонитского, так и нехалкидонского Востока, а также миафизиты-копты из Египта и, ко всеобщему удивлению, даже два эфиопа (см. с. 306).

В конце концов, результаты для Византии оказались призрачными. Проблема на протяжении всего собора была не новой: латиняне не проявили готовности ни к каким существенным уступкам даже по ограниченному кругу обсуждаемых предметов – таких, как дополнение Filioque (это одно латинское слово или три греческих заняли полгода дискуссий), чистилище, использование пресного хлеба, формула молитвы освящения Даров при совершении Евхаристии и папские полномочия. Вместе с тем император, изможденный бесконечными прениями и оказавшийся в одиночестве после смерти многоуважаемого патриарха во время проведения собора, в 1439 году согласился принять формулу унии. Вернувшись на следующий год в Константинополь, он убедился в невозможности единодушного принятия заключенного им соглашения. Многие византийцы не видели серьезной причины, чтобы принимать то, что выглядело просто унизительным после поражения западной армии, в очередной раз собранной папой, в битве при Варне на Черном море в 1444 году.

Выживет ли Константинополь?

После этого оставалось мало надежд на то, что «Город» выживет. И все же в 1452 году последний император Константин XI Палеолог в конце концов решился публично провозгласить унию в Святой Софии: имя папы было теперь включено в диптихи (официальные списки тех живых и усопших, о которых молится Церковь). Это только усилило раздоры, кипевшие в городе на протяжении последних двенадцати лет, и соглашение так никогда и не получило широкого признания на Востоке. Далеко на севере Московия уже отвергла его, и этот акт имел огромное значение для будущего русского православия (см. с. 560–561). До осады Константинополя оттоманами оставались считанные месяцы. Император Константин располагал в лучшем случае восемью тысячами воинов для обороны города от осадившей его армии султана Мехмета II, насчитывавшей более шестидесяти тысяч и способной рассчитывать на куда большее подкрепление. Называть это войной мусульман против христиан значит не заметить того, что большинство наемников, сражавшихся за султана, были христианами.

Древние стены не были разрушены. Решающий прорыв оттоманов в город оказался возможен благодаря тому, что командующий войсками византийцев генуэзец Джованни Джустиниани, будучи тяжело ранен в битве за пределами городских стен, настоял на том, чтобы одни ворота оставались отпертыми, дабы ему самому иметь возможность вернуться в город и сесть на свой корабль. Когда столь фатально оказался открыт вход, оттоманские войска ринулись вслед за отступающими частями византийцев в город. Император, напротив, бился, пока сам не был сражен (не вполне ясно, каким именно образом), но оттоманы постарались убедиться, что заполучили именно его тело. Накануне сгрудившийся в Святой Софии народ «вопиял, (…) стенал и плакал», когда император с традиционной церемонией покидал храм, совершив свое последнее причащение, прежде чем подготовиться к битве. В тот последний день 29 мая 1453 года, когда город был уже охвачен убийствами, изнасилованиями и грабежами, в Великой церкви все еще служилась утреня, и оттоманские воины взломали массивную дверь, предназначавшуюся только для императорских процессий, и захватили молящихся во время их дерзкого последнего акта хвалы Богу. Голова императора была набита соломой и выставлялась напоказ по городам мусульманского мира; его династия рассеялась из Константинова града.

Плач о Константинополе

Незадолго до крушения 1204 года арабский публицист Али ибн Аби Бакр аль-Харави с восхищением и страстью отмечал, что Константинополь – это «город, который больше, чем его имя! Да соделает его Бог [местом] для ислама Своей милостью и щедростью, по воле Бога Всевышнего!» Теперь оттоманский султан Мехмет достиг того, о чем мечтали мусульманские завоеватели начиная с их первой экспансии из Аравии. Он сделал то, чего не способны были сделать ни латинские крестоносцы в 1204 году, ни разделенные греческие преемники рассеявшегося комнинского наследия, и восстановил территорию Восточной империи большей частью в тех границах, в каких она когда-то существовала; и оттоманской экспансии предстояло осуществить еще большее. В Западной Европе позор и скорбь были безмерны и ощущались повсюду, но, несмотря на обычные старания папы организовать крестовый поход и атаковать Константинополь, реально теперь уже ничего нельзя было сделать, кроме как оплакать судьбу этого города и бороться за то, чтобы остановить продвижение оттоманов дальше на запад. Поэтому в 1455 году величайший из живших тогда на Западе композиторов Гийом Дюфаи, находясь в далекой Италии на службе у савойского герцога, сочинил четыре полифонических мотета, оплакивающих гибель Константинополя, на тексты, написанные в Неаполе. Один из мотетов Дюфаи драматично упрекает Самого Бога от лица Девы Марии:

О всемилостивый Источник всякой надежды,

Отче Сына, Чья плачущая матерь – это я!

Я прихожу с жалобой к Твоему верховному суду

о Твоем могуществе и о Человеческой Природе,

которые дозволили проявить столь мерзкую жестокость

к моему Сыну, удостоившему меня столь великой чести.

И, сплетаясь с этим горестным плачем на французском языке, обвинительным голосом тенора, звучащего на латыни, добавляются слова пророка Иеремии о поверженном Иерусалиме, почти так, как звучат они во время обрядов Святой недели: «Нет у него утешителя среди любивших его; все друзья его изменили ему».

После краха

Как реагировал савойский герцог на этот скрытый упрек ему самому, как и другим европейским монархам? Пользу от волны эмоций, поднятых проповедниками и музыкальными публицистами наподобие Дюфаи, извлек сербский город Белград далеко на западе от Константинополя, ибо был на время спасен от оттоманского захвата отчаянной атакой западных войск во время нового похода 1456 года. К тому времени ничего уже нельзя было сделать для самого «Города». Веком позже, в 1557 году, ученый-библиотекарь в Аугсбурге Иероним Вольф ввел в употребление латинское слово, которое я свободно использую на всем протяжении этой книги для обозначения культуры греческого православного Востока: он взял старое греческое название города «Византий» (Byzantion), чтобы образовать термин «Византия» (Byzantium). Потребовался внешний наблюдатель с ренессансного Запада, чтобы формализовать это обозначение, в котором слышится христианская культура, коренящаяся в дохристианском мире (а у Вольфа этот термин относился именно к культуре, а не к империи). Ко времени Вольфа Византия уже давно перестала быть живой политической реальностью и уже никогда ею не станет.

Народ Константинополя, не сумевший бежать оттуда, претерпел поистине ту же участь, о которой напомнил Гийом Дюфаи словами Иеремии: подобно народу Иерусалима в давние времена, жители Константинополя были отправлены в рабство. Однако султан хотел оживить новую столицу своей империи и не мог оставить этот город опустевшим. Почти сразу он стал заселять его новыми людьми, большинство которых были опять же христианами и греками. Султан понимал, что жизненно необходимо было бы по возможности максимально честное поощрение воссоздания вселенского патриархата, и менее чем через десять лет после взятия Константинополя он сумел выбрать заметного клирика Георгия Схолария, который теперь как монах принял имя Геннадий. Схоларий в силу хорошего знания им западного богословия и схоластического метода присутствовал в качестве одного из делегатов на Флорентийском соборе, будучи в ту пору еще мирянином, однако его опыт обратил его против Запада и, в частности, против унии с Римом, что представлялось полезным султану (естественно, к этому времени Геннадий убедился в том, что уния была отвергнута). В числе первых деяний нового патриарха оказалось сожжение одного из наиболее значительных письменных творений самого знаменитого византийского философа XV века Георгия Гемиста, который писал под псевдонимом Плифон, что намекало и на «наполненность», и на Платона. Именно страстная защита Плифоном философии Платона и даже дохристианской греческой религии вызывало неприятие у Геннадия.

Подобную цензуру нетрудно понять, если встать на точку зрения этого патриарха, но она послужила и важным сигналом, указывавшим будущую направленность греческого православия. Это было временем, когда Ренессанс на Западе достиг высот своего нового открытия античной литературы и своего восхищения ею – и, в частности Платоном, благодаря именно Плифону (см. с. 624): сохранившиеся манускрипты Плифона оказались в безопасности в западных библиотеках, где их очень ценили. В искусстве происходило то же, что и в литературе. Возраставший прежде натурализм поздневизантийского искусства – такой, как чудесно представленный в мозаиках храма Христа Спасителя в Хоре, – остался в прошлом. Настолько же знаменательной, насколько и судьба манускриптов Плифона, оказался творческий путь одного из самых блистательных и оригинальных художников христианского мира XVI века Доминикоса Феотокопулоса. Будучи уроженцем Крита, Феотокопулос учился иконописи на этом острове, но воспользовался тем, что Крит по-прежнему оставался колониальным владением Венецианской республики, и отправился на Запад, чтобы сначала начать работу в Венеции, а затем продолжить ее в Риме и, наконец, в Испании (хотя нет почти никаких свидетельств того, что его приверженность западному католичеству была чем-то бо́льшим, нежели неискренние слова). Пока он странствовал, его стиль все больше преобретал индивидуальность. Художник отказался от изображения спокойствия на иконах, оно сменилось бурными драматическими эффектами, так что его картины наполнились сверканием, безудержным светом и нависающими тенями, а фигуры на них были порой призрачными и вытянутыми. Это пришлось по вкусу некоторым западным покровителям, но на протяжении всей своей долгой творческой биографии художник вызывал столько же восхищения, сколько и смущения – и, на самом-то деле, вызывает их до сих пор. Единственным способом для итальянцев и испанцев найти для Феотокопулоса достойное место в своей культуре было подчеркнуть его инаковость: они просто назвали его «Греком» (El Greco). Странствия Эль Греко далеко за пределами своей родины явились симптомом того, что православная культура не могла теперь быть прибежищем для каких бы то ни было радикальных новшеств в художественном стиле. Но и для понимания Запада Эль Греко представлялся достаточно трудным.

Оттоманы и христианское наследие Византии

Отношение оттоманов к христианскому Константинополю следовало образцам, знакомым со времен первых арабских завоеваний. Число храмов, обращаемых в мечети, неумолимо росло. Среди них была, естественно, и Святая София, увенчанный куполом силуэт которой подвергся беспрецедентному видоизменению, будучи дополнен четырьмя минаретами, а полутора веками позже ее величие сподвигло тогдашнего султана воздвигнуть не менее гигантскую соперницу поблизости – Голубую мечеть, сознательно построенную на месте бывшего императорского дворца и украшенную еще большим числом минаретов. Разместившиеся от этой заметной части города два десятка новых мечетей, построенных в последующие столетия, заплатили свою архитектурную дань утраченной величайшей церкви восточного христианства своими куполами и полукуполами. Знаменитый Студийский монастырь с его почтенной литургической и музыкальной традицией был закрыт сразу же после падения города, и от него не осталось ничего, кроме здания храма, который, подобно Святой Софии, был обращен в мечеть. Таким образом, исчезли оба места, образцовых для литургической практики всего православного мира. По всей прежней территории Византии, как и в самом Константинополе, храмы, остававшиеся в руках христиан, не должны были превосходить по высоте расположенные поблизости мечети, а церковные колокола и била для созыва верующих на богослужения были запрещены. Это стало частью неумолимого видоизменения ландшафта. Башни и обращенные вовне фасады христианских храмов постепенно разбирали, а открытое наличие икон в стенных нишах и киотах – эта маленькая архитектурная особенность христианского мира – исчезла с улиц и дорог. Взору путешественника, приближавшегося к населенным пунктам, будь то село или город, открывались господствующие над силуэтами крыш минареты, равно как и привычным звуком, связанным с культом, стал теперь призыв муэдзина, а не христианский благовест, созывающий на молитву.

Перемены в жизни византийских христиан