Книга: Христианство. Три тысячи лет

Назад: 9. Оформление латинского христианства (300–500)

Дальше: 11. Запад: вселенский император или Вселенский папа? (900–1200)

10. Латинское христианство: новые границы (500–1000)

Смена приверженностей: Рим, Византия и другие

Эра, охватывающая промежуток времени после краха политических структур Западной Римской империи вплоть до X века, часто именуемая «Темными веками», была богатым и творческим периодом в развитии Запада, и термин «Раннее Средневековье» представляет его более нейтрально и более должным образом. Когда оно началось? Нечто похожее на античное общество сохранялось в Западном Средиземноморье и после Западной Римской империи, решительно изменившись только в конце VI века. Римская аристократия была уничтожена непрестанными войнами в Италии, по иронии судьбы разражавшимися из-за попыток константинопольских императоров восстановить свою прежнюю власть в этой стране. Подобные же катастрофы искалечили старый уклад жизни в Северной Африке, оставив его ослабленным перед нашествием мусульман в VII веке (см. с. 285–286). Возможно, особо важно, что в течение нескольких десятилетий после 550 года латинская культура была на грани вымирания: свидетельство тому – сохранившиеся хорошо датируемые рукописные копии текстов. Трудоемкий процесс переписывания манускриптов – тот единственный способ, которым можно было сохранить незащищенные плоды многовекового накопления знаний – фактически прервался и не возобновлялся на протяжении двух с половиной столетий, вплоть до времени правления Карла Великого (см. с. 381–382). В течение этого промежутка многое из классической литературы было утрачено для нас навсегда.

Политически территория прежней империи трансформировалась в ряд «варварских» королевств, в большинстве которых правили ариане-готы, сохранявшие свое арианство как знак культурного отличия от христиан-католиков старого латинского мира. Эти две культуры любопытным образом существовали бок о бок, но раздельно, при том что латинская элита не допускалась до военной службы, платила дань готским вождям, в то же время сохраняя какие-то призрачные права на собственность – эти права «гости», которые вовсе не собирались уходить, предоставляли как бы «хозяевам». Мы уже упоминали, что молодые люди из галло-римской знати составляли непропорционально большую долю тех, кто поступал в первые монастыри епископа Мартина Турского в конце IV века, и что многие из них впоследствии становились епископами (см. с. 338). Нередко епископ Католической церкви оказывался единственным сохраняющимся проявлением латинской власти, поскольку имперские гражданские институты исчезли. Можно предполагать, что способные и энергичные люди, прежде поступавшие на государственную службу или уже успевшие начать чиновничью карьеру, теперь приходили в церковь, которая была единственным доступным для них местом карьерного роста, в то время как на Востоке все еще оставалась возможность пополнять ряды имперской бюрократии. Западная церковь всегда была известна присутствием среди ее духовенства большого числа тех, кто любит четкие правила и аккуратные системы ведения дел. Западное каноническое право стало одним из интеллектуальных достижений Запада еще задолго до его систематизации в XII веке (см. с. 408–409), а для западного богословия характерна аккуратность мысли, которая отражает бюрократическую четкость латинского языка – не всегда на благо духовности Запада.

Как реагировать Западной латинской церкви в целом на эту новую ситуацию? Смотреть на греческий Восток и всем сердцем поддерживать стремление Византии вернуть себе прежние территории? Исчезнуть, подобно всем другим институтам прежней империи? Сообразоваться с новой расстановкой сил и распасться на ряд арианских церквей, разделенных между различными этническими группировками, захватившими теперь Запад? В действительности лидеры Западной церкви выбрали срединный путь, что оказалось очень важным для ее будущего. Они продолжали стоять в стороне от арианства готских народов, а также все больше отдалялись от Константинополя, и это способствовало постоянному росту внимания к епископу Рима. Такой осторожный подход к новому миру стал очевиден, когда в 493 году военачальник остготов арианин Теодорих захватил город Равенну, стоявший во главе Адриатики, – последнюю столицу западных императоров. Он установил свое правление якобы как подчиненный византийского императора, но на самом деле – как независимый монарх (настолько талантливый и способный, что даже поздние византийские летописцы вынуждены были, пусть и с недовольством, воздать ему должное). Тот факт, что Теодорих принял ту изысканную культуру, которую он обнаружил, засвидетельствован несколькими восхитительными зданиями, сохранившимися в Равенне от его правления. Среди них – его личная дворцовая часовня, первоначально посвященная Искупителю, но сейчас, в силу более позднего католического перепосвящения, известная как Новая церковь Святого Аполлинария (Sant’ Apollinare Nuovo: прежде то же посвящение имел более древний храм вблизи Равенны, посвященный святому, который считается первым епископом этого города). Это самый грандиозный храм из всех когда-либо построенных в Италии для какой бы то ни было некатолической версии христианства, ибо арианский монарх предназначал его для арианского культа. Что сразу же поражает при входе в храм – это то, что он имеет классическую форму христианской базилики. Ясно, что он возводился не для тех лидеров, которые неуважительно относились к устоявшейся христианской традиции или которые рассматривали свою веру не как центральную по отношению к ней. Однако при ближайшем рассмотрении выявляются некоторые интересные особенности.

Часть мозаик в Сант-Аполлинаре датируется временем сооружения этого храма, т. е. началом VI века. Два ряда, изображавших двор Теодориха и знать портового города Классис, сейчас лишены первоначального визуального смысла, поскольку фигуры были довольно неуместно заменены абстрактными мозаичными орнаментами: нельзя было позволить этим героическим изображениям еретического монарха и его свиты оставаться на почетном месте в здании, которое стало католическим храмом. Один нетронутый ряд первоначальных мозаичных фризов, находящийся на безопасном расстоянии от зрителей на самом верху стен (хотя и тянется по всей длине храмовых стен на каждой стороне нефа), похоже, подчеркивает арианский взгляд на природу Христа. Он рассказывает истории земной жизни Иисуса Христа: на северной стороне храма чудотворец и рассказчик притч изображен как безбородый молодой человек, тогда как на южной, где изображены Страсти и Воскресение, Он изображен более пожилым и бородатым. Так Искупитель живет Своей жизнью, и растет, и приобретает зрелость как поистине человек, который страдает как человек и, тем не менее, воскрешен ради нас. Теодорих таким образом возвещал миру свою арианскую веру при помощи всех ресурсов христианского искусства и архитектуры. Несмотря на бомбовые удары во время обеих мировых войн XX века, Сант-Аполиннаре и другие сохранившиеся остготские памятники Равенны остаются в числе немногих свидетельств об арианской культуре и литературе, но практически все остальное, созданное арианами, было впоследствии намеренно стерто из памяти. Здесь перед нами мимолетное видение блеска и богатства арианского христианства, в других местах столь успешно уничтоженных средневековой Латинской церковью Запада.

Хотя Теодорих и делал щедрые подарки Арианской церкви, он позволял процветать и Католической церкви, используя таланты римских католических аристократов в своей администрации. Самый выдающийся из них и ученый – Боэций – был и одним из наименее счастливых: его служба при дворе закончилась около 524 года казнью по обвинению в изменнических интригах с византийцами. При всем том он сыграл важную роль в созидании будущего христианской культуры на Западе. Боэций свободно владел греческим языком, что становилось все более редким на Западе. Он хорошо знал греческую литературу. Боэций планировал осуществить обширную программу по переводу на латынь Платона и Аристотеля. Он успел завершить перевод лишь нескольких трактатов Аристотеля по логике, но эти книги, способные дать структурированную основу для ясности мышления, были драгоценны в условиях постоянно скудеющих ресурсов учености на Западе. Столь же значительным был трактат, написанный Боэцием в тюрьме в ожидании казни «Утешение философией». В «Утешении» не так уж много христианского: это труд человека, интеллектуальное воспитание которого было неоплатоническим. Но именно этим оно было ценно. Оно вводило Платона в западную мысль на несколько столетий вперед настолько же прочно, насколько это сделали труды Августина (и точно так же на равном удалении от самого Платона). Тот дух спокойствия перед лицом смерти, которым пронизано «Утешение», служил для западных клириков и потенциальных ученых впечатляющим напоминанием о том, что философы, не знавшие Христа, достойны почтительного внимания.

В Теодорихе и других «варварских» правителях, несравнимо уступавших Боэцию по яркости, можно разглядеть защитников западной Католической церкви от византийских императоров, которые с середины V века зачастую вызывали у католических лидеров Запада отвращение и злость. Халкидонский собор 451 года восстановил римско-византийские отношения после того, как они находились на грани разрыва (см. с. 248–249), и не было простым совпадением, что примерно тогда же папа Лев I, переживавший трудные времена, начал регулярно использовать такую характеристику своего служения, которая со сдержанностью, рассчитанной на жесткое утверждение исторически унаследованной власти, провозглашала его «недостойным наследником блаженного Петра» (indignus haeres beati Petri). Эта формулировка имела дополнительное полезное следствие, так как если какой-то папа оказывается действительно недостойным, он по-прежнему обладает унаследованной от апостола Петра харизмой, и впоследствии, когда у пап возникала необходимость защищать порочащие их действия, это доказало свою полезность. В событиях, развивавшихся после Халкидонского собора, когда один за другим императоры отчаянно пытались умиротворить своих миафизитских подданных и подвергали риску с трудом обретенное благодаря этому собору соглашение с Западом, отношения достигли нижнего предела в формальном расколе между Востоком и Западом – так называемой «Акакианской схизме», длившейся с 482 по 519 год (см. с. 260).

Гелазий I: папа, оставивший долгую память о себе

Во время этого разрыва папа Гелазий I (492–496) был воинственным сторонником Халкидонского вероопределения и, несмотря на краткость своего пребывания на папском престоле, показал себя энергичным главой Церкви и оставил о себе долгую память. В традициях священного запугивания, как запугивал Амвросий императора Феодосия, он пытался вернуть Константинополь в нужное русло. Среди прочих своих заявлений Гелазий в письме восточному императору Анастасию I в 494 году настаивал на том, что Бог даровал миру две власти: монархов и епископов. Они призваны осуществлять свою власть сообща, чтобы исполнять Божьи замыслы для блага Его народа, но из этих двух «бремя священников большее, поскольку на Божественном Суде они должны будут отвечать Господу за самих царствующих над людьми». Гелазий отдавал все должное уважение императорской земной власти – в отличие от некоторых его преемников в последующие века, – но настаивал на том, что император должен уважать духовенство во всем, что касается веры. Помимо того, что подобные суждения были сформулированы непосредственно применительно к ситуации во время схизмы, Гелазий установил принцип, который на Западе уважали монархи, много использовали и расширяли последующие церковные лидеры, тем временем как на Востоке он никогда не обретал подобного признания. Лишь в редких случаях восточные патриархи озабочивались тем, чтобы говорить подобные вещи императору.

Обращение варварского короля Хлодвига

Был и другой эпизод во время схизмы, имевший огромное значение для будущего Западной Европы. Один могущественный король варваров на территории бывшей Западной Римской империи стал приверженцем католического христианства. Политическую поддержку он имел в Северной Галлии, и его имя было Хлодвиг. Он и его наследники взяли фамилию по имени его деда Меровия – «Меровинги». Став в 481 году королем одного из германских народов, именуемого франками, Хлодвиг проявил себя успешным военачальником, распространившим власть своей семьи на территорию всех прежних провинций Галлии, которая с той поры стала известна как Франция и более или менее соответствует современной территории Франции. Подобно другим германским вождям, Хлодвиг заигрывал с арианством, и члены его семьи определенно выбрали арианство. Однако Хлодвиг женился на католичке и способствовал развитию почитания святого Католической церкви, который был сперва воином, а потом епископом, – Мартина Турского. Бог Мартина добыл Хлодвигу его победы точно так же, как тот же Бог покровительствовал Константину двумя веками ранее. Очарование Рима и местный святой воин склонили Хлодвига к вере его жены.

Григорий, великий галло-римский аристократ, который был епископом Турским и, таким образом, преемником Мартина, а также преданным приверженцем этого святого и его биографом, отмечает, что византийский император Анастасий сделал Хлодвига консулом, – эту честь тот щедро отпраздновал в Туре, городе Мартина; точность установления даты осложняется проблемами толкования Григориева повествования, но вероятно, это был 493 или 503 год. Дарование консульского титула не могло быть наделением реальными византийскими властными полномочиями, но оно показало готовность императора к альянсу с нежданным союзником – христианином-католиком – против правителей-ариан на Западе; консульское достоинство оставалось по-прежнему крепким связующим звеном между старым миром и новым. За период в 1300 лет после обращения Хлодвига 18 монархов той страны, которая стала королевством Франции, были крещены его именем, которое во французском языке изменилось из латинского Ludovicus (Людовик) в Louis (Луи). Теперь Латинская церковь могла взирать на могучего военного покровителя на Западе, который не был ни сомнительно-православным восточным императором, ни еретиком-арианиом, как Теодорих. Должно пройти еще столетие, прежде чем вестготские короли Испании перестанут хранить верность арианству своих предков и примут католическую веру, которую отважно сохраняло большинство их подданных-христиан. Способ изложения истории католического христианства затемняет то, насколько близко к победе оказалось арианское христианство на Западе. Если бы баланс предпочтений среди варварских монархов испытал большее влияние испанских вестготов, нежели франкского Хлодвига, европейское христианство могло остаться скорее децентрализованным арианством, нежели римской монархией, и о возможных последствиях можно только гадать. Неудивительно, что Хлодвига так чтили во все дальнейшие времена.

Победа династии Меровингов

Католическая победа основывалась на покойном святом епископе Мартине Турском, теперь ставшем для Меровингской династии своего рода святым-трофеем. Он стал могучим символом триумфа католичества над арианством в столь далекой византийской Италии и позднем арианском остготском королевстве Равенны. В 550-е годы, когда архиепископ Равеннский праздновал конфискацию византийским императором большой арианской королевской часовни в Равенне (ставшей Сант-Аполлинаре-Нуово) и обратил ее в место католического богослужения, он дал храму новое посвящение в честь Мартина – галльского святого, даже при том, что имперский хозяин в Константинополе мог обеспечить множество восточных святых борцов против арианства. Это было пусть небольшим, но значительным жестом: показать, что Западная церковь не собирается усваивать восточнохристианскую практику даже после такой знаменательной победы византийской армии и католического христианства, как повторная оккупация Равенны. Вот и теперь, уже после того как этот равеннский храм был безрассудно переименован в честь местного героя святого Аполлинария, на мозаичных стенах нефа Мартин Турский по-прежнему гордо ведет процессию святых мужей к Спасителю.

Франкская Меровингская династия просуществовала намного дольше, чем любая из ее арианских или языческих соперниц у некогда варварских народов и, несмотря на свои политические разделения и несчастья, происходившие впоследствии, привнесла на земли Франции политическое единство, освященное триадой великих католических христианских святых. Помимо Мартина Турского в их числе был епископ III века, принявший мученичество в Северной Галлии в правление Деция, по имени Дионисий (позже по-французски его имя произносилось как Дени); он стал первым епископом Лютеции – этот город был предшественником Парижа, наново основанного Хлодвигом в качестве его новой столицы на острове, на месте древнего поселения. К этим двум святым была присоединена еще и одна удивительная женщина, современница Хлодвига, – монахиня по имени Геновефа (по-французски Женевьева), построившая гробницу для мученика Дионисия и прославившаяся тем, что организовала оборону Лютеции от нашествия гуннов в середине V века. В конце своей жизни она имела огромное личное влияние на Хлодвига – как раз тогда, когда сдача Лютеции его войскам стала неизбежной. Вероятно, она сыграла некоторую роль в его обращении и в том, что он стал почитателем святого Дионисия. Сразу после смерти Геновефы в 512 году королевский дом Меровингов явился гарантом ее почитания как святой, похоронив ее в новой базилике, которая высилась над их островной столицей и сигнализировала об их новообретенной лояльности Риму, поскольку была освящена в честь Петра и Павла. Слава Геновефы в конечном счете обернулась тем, что храм стал носить ее имя, и холодное величие того, во что он был перестроен в XVIII веке, теперь – секуляризированный парижский Пантеон – памятник очень различным интеллектуальным и культурным достижениям французского Просвещения.

Таким образом, три великих католических святых – покровителей франкской династии – это два епископа, один монах, который прежде был воином, а также в высшей степени необычная для того времени – и на самом деле для любого времени – женщина, которая стояла у истоков монашеской жизни и тоже проявила воинские качества. Геновефа, советница короля, станет в XV веке ролевой моделью для не менее странного образца женской святости – Жанны д’Арк, крестьянки-визионерки, грозы французского двора и военачальницы, наводившей ужас на англичан. Связь между этими святыми и христианской католической монархией Франции оставалась вплоть до XIX века в числе величайших политических реалий христианства в Западной Европе, а французские монархи впоследствии в своем титуле величались «христианнейшими королями». Наряду с этим наименованием был и другой мощный титул, который появился в результате окончательного падения Меровингов: «Священный Римский Император» (см. с. 378–379). С течением веков соперничество между этими двумя христианскими монархиями то и дело нарушало мир в Европе. Вплоть до совсем недавних времен французских политиков по-прежнему беспокоило и удручало глубокое осознание этого давнего французского альянса между Церковью и Короной. Репутация Меровингов до сих пор чарует многих из тех, кто предпочитает судить о прошлом по туманным эзотерическим и конспирологическим теориям, не обращая внимания на волнующую реальность христианской истории.

Рим пытается подчинить Константинополь

Оформилась и другая монархия – в Риме. Конец Акакианской схизмы в 519 году породил новые претензии папской духовной власти. Это был момент, когда благочестивый император Юстин, родившийся на Западе, проявлял особую готовность расположить к себе Рим, к чему его поощрял его племянник и наследник Юстиниан, который и сам уже строил планы восстановления единой империи Востока и Запада, опирающейся на Константинополь. Тогдашний папа Гормизд (514–523) был исполнен решимости хорошо поторговаться с целью вернуть две половины имперской Церкви в состояние общения друг с другом. Он потребовал, чтобы епископы Восточной церкви подписали такую формулу соглашения, в результате которой Рим останется вне конкуренции:

Христос построил свою Церковь на святом Петре, и потому в Апостольской столице кафолическая вера всегда сохранялась без порока. Есть одно общение, определяемое Римским престолом; в нем я надеюсь пребывать, следуя Апостольской столице во всём и признавая всё, что в ней решено.

Константинопольскому патриарху удалось уклониться от такого признания своего полного повиновения, однако этой идее суждено было большое будущее в арсенале епископов Рима – как в их позднейших усилиях принудить ослабленную Византийскую церковь к воссоединению с Римом, так и вообще в формировании папами собственной репутации: провозглашение папской безошибочности в вере и морали на I Ватиканском соборе 1870 года (см. с. 910–911) невообразимо без этого основания.

Католическим лидерам на Западе было ясно, что на Востоке к формуле Гормизда относятся с прохладцей и что император Юстиниан по-прежнему хочет модифицировать Халкидонское вероопределение. В это время наладилось весьма обширное сотрудничество между католическими элитами, западными арианскими монархами и, кроме того, Меровингским королевским домом, преданным католическому христианству. Поэтому на Западе не испытали большого восторга, когда в 533 году Юстиниан начал осуществлять свой план восстановления власти над Италией и в 536 году публично провозгласил свою программу воссоединения Средиземноморья под владычеством Византии. Сильверий, сын папы Гормизда, при поддержке некоторых остготских монархов в Равенне стал в 536 году папой, и таким образом папство оказалось безвозвратно втянутым в военную конфронтацию между Равенной и Константинополем. Когда Юстиниан нанес поражение остготам и сделал Равенну своей западной столицей, у него был готов и потенциальный преемник папы – Вигилий, папский архидиакон, ожидавший возможности занять место Сильверия. В результате новый папа оказался креатурой Константинопольского императора, а на самом деле, получив вскоре от императора приглашение в Константинополь, – фактически его узником.

Вигилий понял, что его новое достоинство вовсе не предоставило ему возможности свободно провести отпуск на берегах Босфора, но привело его в западню, поскольку Юстиниан по-прежнему пытался найти такую формулировку, которая была бы угодна миафизитам, и нуждался в ее одобрении со стороны папы. Между 547 и 548 годом злополучный папа неохотно снабдил своим согласием императорские эдикты (т. н. «Три Главы»), включавшие осуждение трех покойных богословов, чьи взгляды были несомненно диофизитскими, но которых Халкидонский собор особо провозгласил православными – среди них был не кто иной, как сам великий Феодор Мопсуэстийский (см. с. 246–247). Церковный собор, заседавший в Константинополе в 553 году, подтвердил осуждения, сформулированные в «Трех Главах», в то же время любезно подтвердив Халкидонское вероопределение и наилучшим образом использовав вынужденное отсутствие Вигилия на соборных обсуждениях. Теперь Вигилий оказался между двух огней – яростью Запада и реальной перспективой пострадать от императорских головорезов. После непродолжительных колебаний он в 554 году вновь подтвердил «Три Главы» с содержащимися в них осуждениями. От серьезных последствий, которые ему грозили в Риме, его спасла только смерть по пути туда из Византии. Хорошая проверка на прочность идеи Гелазия о власти духовенства или утверждения Гормизда о непорочной вере, хранимой Апостольским Престолом: папа, понуждаемый императором, содействовал вящему утверждению ереси!

Так впервые со времени Константина I произошло разделение между церковными лидерами по поводу отношения к императору. Особенно нежелательными какие-либо контакты с Византией были для самых западных земель – Галлии и Испании: выжившие представители классического мира на Западе все больше ощущали, что если что-то и должно остаться от старой культуры, то оно будет зависеть от тех, кого когда-то они отторгали как «варваров». Арианство ослабевало: византийские завоевания в Италии нанесли ему серьезный удар. Тем не менее военные успехи Юстиниана в Италии и Северной Африке улетучивались из-за разорительных войн конца VI века, оставляя все больше места для папских претензий касательно роли Рима в Западной церкви. В отличие от Востока, где церкви крупных городов соперничали в своих притязаниях, положение папы на Западе было вне конкуренции, особенно после того, как Латинская североафриканская церковь, которая некогда отличалась собственными претензиями, была повержена в прах арабскими нашествиями VII века. Постоянный поиск церковью авторитетного источника в целях разрешения споров способствовал движению в этом направлении. При всем почтении к таким великим вселенским соборам, как Никейский и Халкидонский, конфликты, следовавшие после их завершения, равно как и нечистоплотный исход собора 553 года, открывали негативные стороны этого метода принятия решений.

Папа Григорий Великий

Пошатнувшийся престиж епископа Рима был восстановлен, а затем возрос благодаря понтификату папы Григория I (590–604), часто именуемого «Великим». Он имел такое же происхождение из представителей богатой традиционной администрации, что двумя веками раньше Амвросий, и даже был префектом города Рима, прежде чем сделался монахом. Григорий был первым в истории монахом, который стал папой, хотя речь идет вовсе не о том монашестве, каким его знал Пахомий или даже Мартин: Григорий сделал пожертвования на создание монастыря, в который вступил, – тот был построен в городе на земле, принадлежавшей семье Григория, – и более позднее предание утверждает, что его мать Сильвия обычно посылала ему в монастырь овощи на серебряном блюде. Этот римский аристократ не проявлял никакого энтузиазма по поводу претензий продолжающего свое существование римского императора. На протяжении шести лет Григорий представлял церковь Рима как дипломат (апокрисиарий) при Византийском дворе. Несмотря на это (а возможно, ввиду этого), он не испытывал большой любви к грекам и не был о них высокого мнения. Когда в конце VI века византийское владычество в Италии было поколеблено центрально-европейским народом, именуемым лангобардами, Григорий определенно не увидел в победе лангобардов какой-то страшной катастрофы, подобной той, какою многим казалось разграбление Рима Аларихом в 410 году. Напротив, в 592–593 годах он руководил заключением сепаратного мира с лангобардами, игнорируя представителя византийского императора в Равенне. Он активно возражал против титула Вселенский (Экуменический) патриарх, которым пользовался в течение последнего столетия Константинопольский патриарх, – в особенности по причине оправдания этого титула тем фактом, что патриарх является епископом Вселенского Града Константинополя (Вселенского – поскольку он был столицей империи). Возможно, именно с целью подчеркнуть ту гордыню, которая заключалась в титуле «Вселенский патриарх», Григорий принял агрессивно-самоуничижительный титул, который с той поры используется его преемниками: «Слуга слуг Божиих».

Григорий остро ощущал, что перед ним как папой стоят проблемы безотлагательной срочности, ибо он искренне верил, что неотвратимо надвигается конец света. Нетрудно было прийти к такому убеждению в ситуации политических потрясений и упадка того общества, которое давало его семье престиж и успех. А если Последние дни грядут скоро, то очень важно, чтобы все христиане, а не только монахи, подготовили себя к концу, изменив свою жизнь: клирики (и прежде всего – он сам) должны энергично помогать им в этом. Григорий – первый из дошедших до нас авторов, который в своих трудах уделяет много места обсуждению того, как духовенство должно оказывать пастырскую помощь и проводить проповедь для мирян: такая обязанность клириков очень отличается от созерцательной монашеской жизни, в которую он был погружен до избрания папой. Григорий – бывший монах – видел, что это деятельное служение в мире может предоставить духовенству шанс большего духовного роста, нежели в монастыре, именно потому, что так трудно сочетать созерцательное спокойствие и способность распространять Благую весть в беспорядочности повседневной жизни: «Когда ум, разделенный и разорванный, вовлечен в столь многие и столь весомые дела, как ему вернуться в себя, так чтобы вновь собрать себя в проповеди и не отпасть от несения своего служения проповедания миру?» Когда церковь все больше подчеркивала духовный героизм монахов, это было драгоценным утверждением того, что приходские священники должны ответить на обращенные именно к ним духовные вызовы.

Миссии в Северной Европе (500–600)

Быть может, именно забота Григория о том, чтобы до наступления Последних дней привести мир в настолько совершенное состояние, насколько возможно, побудила его в 597 году к инициированию миссии в бывшем островном аванпосте Римской империи, утраченном ею двумя веками ранее в том смятении, которое последовало за разграблением Рима. До того как в 410 году римские легионы оставили тот остров, на нем находились две римские провинции – Нижняя Британия и Верхняя Британия, но устоявшаяся там за четыреста лет римская культура исчезла с заметной быстротой. Теперь на немалой части этой территории хозяйничали германские народы, – англы, саксы, юты, – начавшие мигрировать в последние годы римского владычества и теперь придавшие этой земле совершенно другой облик. Отправка Григорием миссии к англам в Британию обозначила ключевой этап в перемене курса Западной латинской церкви от Византии к северу и западу. Когда-то Западная церковь была бедной родственницей греческого Востока, если основываться на ее численности и на богословской изощренности. В растущем беспорядке она была связана успехами империи, а затем оказалась перед угрозой правителей, исповедующих чуждое направление христианской веры. Теперь же она выходила за границы мира Римской империи. Епископы Рима, провозглашенные преемниками Петра, наделяли новым значением древний город: Риму надлежало приобрести империю ума, намного более великую, чем та, которую силою оружия создал Октавиан во времена Иисуса Христа.

Английская миссия стала первой, посредством которой епископ Рима сделал попытку расширить существующие границы христианского мира. Любопытно и, по-видимому, знаменательно, что важнейшие прежние христианские попытки миссий почти все предпринимались людьми, которых имперская халкидонская церковь клеймила как еретиков: епископом Евсевием Никомидийским и «арианином» Ульфилой – северным «варварам», сирийским миафизитом Иаковом Барадеем на Среднем Востоке и сирийскими диофизитами, которые распространяли христианство в Аравии, Центральной Азии и (первоначально) в Эфиопии. Единственным существенным исключением были инициативы кельтских бриттов, которые были христианами-католиками, находившимися под сильным влиянием энергичной Католической церкви Галлии. Для будущего облика христианской жизни в Британии было очень важно, что, подобно христианам Галлии, там решили сохранить для литературы и литургии сакральный язык Католической церкви Запада – латынь. С конца IV века эти кельтские христиане путешествовали за границы приходящих в упадок провинций Британии: в Ибернию (Ирландию), а также на территории и острова к северу от Вала Адриана – в те земли, где германские народы пока еще оказали мало влияния. Мы уже встречались с одним из этих кельтов – Нинианом Уитхорнским (см. с. 338–339), но он остается туманной фигурой в сравнении с подвергшимся гонениям и мучениям британским эксцентриком по имени Патрик, который был, по-видимому, младшим современником Ниниана: Патрик и Ниниан оба еще жили и трудились в то время, когда Августин был епископом Гиппона. В отличие от Ниниана, личность Патрика предстает нам намного яснее, благодаря его собственному рассказу о своей жизни, написанному грубым латинским языком, но удивительно ценному и представляющему собой редкий сохранившийся письменный памятник.

Святой Патрик

Датировать этот текст и время деятельности Патрика трудно, но, похоже, это первая половина V века, следующее поколение после кончины Мартина Турского – время, когда Западную церковь все еще раздирали пелагианские споры (см. с. 340–342), и эти конфликты находят отзвуки в творении Патрика. Внук священника, он сообщает нам название своего родного города – Bannavemtaberniae, попытки отождествить который вызывали много дебатов, но, вероятно, это было одно из небольших поселений вдоль Вала Адриана. Еще подростком Патрика взяли в плен и обратили в рабство разбойники из Ирландии, и после странствия в Галлию и возвращения к себе на родину он почувствовал, что должен отправиться обратно в Ирландию, чтобы действовать там в качестве епископа, подбирая то, что осталось от миссии предыдущего епископа Палладия. Из этого текста, как и из более позднего послания, явствует, что Патрик немало сталкивался с досадной оппозицией и в Британии, и на юге Шотландии, и в Ирландии; эту оппозицию в значительной части составляли его собратья-христиане, но она не упоминается в позднейшей легенде. Патрику суждено было стать Апостолом Ирландии и в итоге – благодаря странствиям ирландцев по всему свету – святым, вдохновляющим свое почитание во всей современной Католической церкви. Но его посмертному влиянию надлежало распространиться еще дальше, поскольку годы его странствий по морям (как и слава изгнавшего из Ирландии змей) вдохновляли бесчисленное множество африканцев, которые тоже ощущали себя жертвами порабощения европейцами (см. с. 784).

Патрик и его преемники как епископы в Ирландии встретили там общество, весьма отличное от того фрагментарного состояния основной части Европы, которое имело место после распада империи. На острове не было центральной власти или (что важно) какой-либо памяти о таковой, а вместо этого существовало большое скопление группировок-туата (tuatha), возглавляемых династическими вождями. Их власть над сородичами и теми, кто от них зависел, основывалась на их способности обеспечивать защиту от других династических вождей и ходатайствовать перед сверхъестественными силами об изобилии урожая и скота. Вероятно, ошибочно называть этих вождей «королями», поскольку было их на острове порядка 150–200 одновременно. С той поры, когда церковь впервые заключила альянс с сильными мира сего, никакой христианский епископат никогда ранее не встречался ни с чем подобным. Ломая голову над тем, как сделать такую ситуацию плодотворной, епископы пришли к мысли, что укоренить церковь в ирландском обществе можно путем насаждения мужских и женских монастырей.

Патрик уже с гордостью говорил о «сынах и дочерях шотландских [ирландских] вождей… о которых известно, что они стали монахами и девами Христовыми». Эта связь с вождями открывала путь к материальному обеспечению монастырей: в условиях ирландских юридических обычаев было бы невозможно обеспечить монастырям независимое имущество для их поддержания, что было нормальным в прежней империи, и поэтому монастыри становились частью совместного имущества великих семей. В результате росла сеть христианских общин, тесно вовлеченных в жизнь каждой местной династической группировки, взращивая христианскую жизнь по всему острову все с большей силой, поскольку монастыри были теснейшим образом сплетены с гордостью и дохристианскими традициями каждой группировки-туат (tuath). У многих туата не было ничего зафиксированного или продолжительного, и – как отражение странствующего характера немалой части ирландского общества – церковь взрастила особый феномен кочующих церковных семей, в которых священство и забота о храмах передавались от одного поколения другому; в своих миграциях они несли с собой истории своих святых основателей, распространяя один и тот же культ в далеко разъединенные друг от друга части острова.

Изумляет то, какое количество ранних христианских сооружений и по сей день можно видеть на западе Ирландии и на островах в Атлантическом океане вблизи западного побережья. В основном это развалины монастырей: сухая кладка, неупорядоченное скопление келий и залов внутри ограды, подобно жилищам тех вождей, которые их обеспечивали. Также ошеломляют своей экстравагантной красотой и изысканностью многочисленные сохранившиеся предметы искусства, служившие священной жизни этих общин: иллюминированные рукописи, которые написаны красивым и совсем особенным латинским шрифтом, бронзовые колокола, металлические жезлы, с любовью сохраненные несмотря на насилие и разрушения последующей истории Ирландии, ибо они стали реликвиями, связанными с ранними святыми, будучи не менее важными, чем их кости. Кельтская христианская культура в своем благочестии произвела огромное количество таких священных предметов. Любознательный и падкий до сплетен историк Гиральд Камбрийский (Уэльский) в XII веке особо отметил то, какое значение придавалось этим предметам, говоря, что в Шотландии, Ирландии и Уэльсе люди больше боялись нарушать клятвы, принесенные на колоколах, жезлах и тому подобном, нежели клятвы, принесенные на книгах Евангелия.

Духовная жизнь кельтских монахов

Духовно кельтская монашеская жизнь была такой же напряженной, как и то, что происходило в пустынях Египта или Ближнего Востока. Изможденные голодом монахи стояли склонившись на скалистых утесах Скеллигских островов, где штормовой ветер бил им в лицо, а ужасающий вид вод перед их глазами позволял им наблюдать, как по поверхности Атлантического океана пляшет от радости солнце, празднуя Воскресение Христово в день Пасхи (см. илл. 8). Они и вправду имели возможность контактировать с сирийскими или египетскими христианами, по меньшей мере через книги, появившиеся на свет на самых дальних обочинах Византийской империи и привезенные на Запад. Вполне правдоподобно некогда высказанное предположение, что поразительная сложность живописных узоров, обнаруживаемых в таких кельтских церковных рукописях, как текст Евангелия, известный под названием «Книга из Дарроу», и похожие узоры в кельтской скульптуре того же времени обязаны своим происхождением тем путешествиям в Шотландию и Ирландию, которые совершил давно утраченный список сирийского манускрипта согласования евангелий, носившего название «Диатессарон». До этих произведений, датируемых концом VI века, в кельтском искусстве почти не было попыток изображать человеческие фигуры; их внезапное появление позволяет предположить какой-то внешний стимул. Другой список того же текста Диатессарона, иллюминированный в сирийском монастырском анклаве Тур Абдина, впоследствии оказался во Флоренции, и, несмотря на то, что он датируется несколькими веками позже, чем «Книга из Дарроу», в нем есть ряд фигур, представленных точно в той же уникальной манере, что и некоторые из дарроуских ключевых иллюстраций. Другие особенности кельтского христианского искусства – даже такой наиболее эмблематический мотив, как кельтский крест, – обнаруживают прецеденты в искусстве коптского христианства.

Эти непредвиденные связи между Ближним Востоком и самым отдаленным западом Европы породили кельтское богословие, в котором слышатся отзвуки традиции Оригена и Евагрия, сколь бы далеки они ни были территориально. Насельники кельтских монастырей взяли тот же курс в спорах против Августина на тему благодати, что и их собратья-монахи Иоанн Кассиан и Викентий Леринский: они желали подчеркнуть важность для людей стремления к совершенству. Один ирландский комментатор выразил в резюме на полях своей рукописи «Предисловие к Псалмам» Иеронима тот оптимизм, который стоял за духовными битвами кельтских монахов в их холодных, продуваемых ветром кельях: «В природе каждого человека – делать добро и избегать совершения зла». Из этого богословия нравственной борьбы произошла одна характерная ирландская практика благочестия, которой суждено было стать важной особенностью всей Западной церкви. Ирландское духовенство разработало для собственного пользования серию «тарифных книг». Они были основаны на идее, что не только грех может быть искуплен через епитимию, но и можно выработать точные шкалы для определения того, какая епитимия соответствует какому греху: тарифы на прощение. Духовная жизнь рассматривалась как непрестанная череда небольших шагов назад, которые трудолюбиво компенсируются перед следующим небольшим падением. Монахи использовали свои тарифные книги, чтобы помогать мирянам, которые были подавлены чувствами вины и позора.

Пенитенциарии

Когда в VII веке миссионеры из Ирландии и Шотландии начали распространять свою веру в Северной и Центральной Европе, они принесли с собой и тарифные книги: это были первые «пенитенциарии», или руководства по епитимиям для духовенства в его работе с паствой. Такая идея приобрела огромную популярность: кто не обрадуется, получив возможность выполнять какое-то конкретное задание, пусть и трудное, с целью снять бремя вины? Это стало основой средневековой системы покаяния в Западной церкви, длившейся много веков, – практики, сводившейся к тому, что каждый неоднократно исповедовался в грехах священнику, который затем справлялся по книге или по своей памяти и налагал необходимую епитимию. Несмотря на успех этой системы и ее принятие в пастырскую практику Церкви, в целом она напрямую противоречила Августинову богословию благодати, и именно ей надлежало стать тем предметом, который, как мы увидим, постепенно вел к расколу Западной церкви в Реформации XVI века.

Причины глубокого влияния кельтов на христианство

То, что отдаленный угол Европы смог оказать такое глубокое влияние на всю церковь, является свидетельством неутомимой энергии кельтских христиан, для которых море было чередой тропинок и к их соседям, и к совсем далеким культурам. Кельты хранили как сокровище легенду о святом Брендане, который плавал на запад открывать новые земли: она веками подпитывала гордость ирландцев, что они опередили Христофора Колумба, и, бесспорно, является свидетельством открытости ирландского общества для такой возможности. В конце VI века один из величайших ирландских монашеских лидеров по имени Колумба, или Колум Килле («Голубь Церкви»), не только основал монастыри в Дарроу и Дерри в Центральной и Северной Ирландии, но также построил островной монастырь далеко на севере на острове Айона (Иона), остающийся одним из самых известных святых мест на Британских островах. Он часто плавал по морю между различными основанными им обителями. Но при всей своей отваге Колумба вращался все-таки в пределах гэльского кельтского мира. Один из его младших современников, тоже Колумба (но, чтобы удобнее было отличать, условно называемый Колумбаном), нашел новый, более требовательный образ для своих путешествий: последовать библейскому примеру Авраама и идти к чужим народам, чтобы исполнять волю Божью.

Странствия Колумбана

Первые свои путешествия Колумбан (вероятно, в 580-х годах) предпринял в христианскую Галлию, где он основывал монастыри, и это не вызвало особо сердечной благодарности у тамошнего епископата. Одна литургическая проблема неоднократно оказывалась источником трений между кельтскими и не-кельтскими католиками: это была проблема даты празднования Пасхи – самого раннего и самого важного из христианских праздников. Возникшая напряженность заставила Колумбана отправиться на восток – туда, где сейчас Швейцария, и очевидно, что первоначально он не предпринимал миссий к язычникам: его путешествия можно рассматривать как кампанию по обновлению, адресованную к более широкому старому христианскому миру, которым изначально было взлелеяно ирландское христианство. Колумбану удавалось это осуществлять, конечно, в силу того основополагающего решения кельтских христиан, которое сохранило латынь как язык богослужения и использовавшейся в нем Библии. Естественно там, где Колумбан обнаруживал, что попрежнему превалируют нехристианские обычаи, он пытался что-то с этим сделать, следуя примеру великого Мартина, который демонстрировал силу христианского Бога против всех Его низших соперников. Рассказы о подвигах Колумбана, вероятно, оказались для его биографов искусным маневром, который отвлекал внимание от его конфронтации с франкскими епископами. Одним из лучших своих подвигов Колумбан совершил в Брегенце, где его привел в ярость вид огромной бочки пива, приготовленного народом в честь свирепого бога Водена. Колумбан не имел ничего против алкоголя, но он не желал видеть того, как все это пиво будет потрачено на ложного бога, а потому он нанес упреждающий удар, сильно дунув на гигантскую бочку. Она взорвалась, и Воден лишился своего пива. На присутствующие толпы народа произвело глубокое впечатление, что Бог Колумбана может быть до такой степени разрушительным, и миссия оказалась успешной. Из Швейцарии Колумбан двинулся дальше, в средоточие западного христианства – Северную Италию, где он умер в 615 году в только что построенном им монастыре в Боббио.

Новая миссия папы Григория

Колумбан показал пример миссии из Ирландии и Шотландии, и другие кельтские монахи распространили его опыт еще дальше, неся христианство за пределы призрачной границы империи в Северную Европу. Но теперь и другая миссия стартовала в противоположном направлении, посланная из самого Рима папой Григорием I. В 597 году – в том самом году, когда на далеком острове Айона умер аббат Колумба, – группа монахов и священников отправилась по поручению папы из Рима: они были посланы на Британские острова под руководством монаха по имени Августин из основанного Григорием монастыря Святого Андрея. Был в этой миссии к англосаксам некоторый налет поспешности и импровизации, и это наводит на предположение, что папа Григорий загорелся энтузиазмом по поводу Англии внезапно. Когда миссионеры отправлялись в путь, ни один из них не говорил ни на каком англосаксонском диалекте, и Григорий дал довольно нелепый совет взять по пути нескольких франкских переводчиков, чтобы те помогли наладить общение с потенциальной паствой. Англосаксы сохранили самовосхваляющую байку, которая поныне остается наиболее известным рассказом об интересе Григория к Англии: папа был поражен красотой нескольких английских мальчиков-рабов на рынке в Риме. Поинтересовавшись, откуда они, и получив ответ, что они Angli, он заметил, что это наименование подобает тем, у кого ангельские лица, и оформил эту веселую мысль в виде гирлянды дальнейших благочестивых латинских каламбуров. Традиционно замечания Григория были резюмированы в неправильной цитате, которая, тем не менее, удачна: «Non Angli sed angeli» («Не англы, но ангелы»). Такая милая сказка могла бы служить хорошим объяснением того, чем была мотивирована импульсивность папы, так что в основе своей она может быть правдой.

Очевидно, Григорий не так уж много знал об острове, на который отправилась его миссия. Он представлял себе свою новую церковь, проецируя на нее структуры прежних имперских провинций Нижней и Верхней Британии, так что в бывших колониальных столицах Лондинии (Лондон) и Эбораке (Йорк) смогут находиться два епископа-митрополита, у каждого из которых будет по двенадцать епископов, подобно числу апостолов: все очень четко, если не учитывать того, что прошло уже двести лет и Англия давно поделена между группой англосаксонских королевств, а Лондон стал захолустьем. Вместо этого новый епископ Августин признал существующее положение вещей и обосновался на крайнем юго-востоке в Кенте – ближайшем к континентальной Европе королевстве, где король-язычник Этельберт женился на франкской принцессе-христианке по имени Берта и где все еще присутствовало живое чувство значимости римского прошлого. Королевской столицей Кента был один бывший римский город, теперь называвшийся Кентербери. Когда позже политическое могущество ушло из Кента, последующие англосаксонские епископы и архиепископы – преемники Августина – поняли, что им выгодно чуть-чуть дистанцироваться от властолюбивых монархов Уэссекса или Мерсии, и оставались в Кентербери. Лишь намного позже, в XII веке монархи из Анжуйской династии сделают возрожденный город Лондон своей столицей, усовершенствовав также дворец к западу от него в Вестминстере. Затем Кентерберийские архиепископы стали экспериментировать с извлечением возможностей из новой обретенной ими собственности в центре самого Лондона, на месте нынешней приходской церкви Сент-Мэри-ле-Боу, но вскоре изменили свой курс. Они подумали, что мудрее для них будет обустраивать свое небольшое поместье в Ламбете, который находился на расстоянии недолгого пути на барже из Вестминстера через реку Темзу, и построенный там новый дворец стал настоящим местом их деятельности в значительно большей степени, чем Кентербери. Один архиепископ конца XII века даже попытался исполнить замысел Григория и перенести в Ламбет свой кафедральный собор: этот план не осуществился только из-за его смерти во время крестового похода.

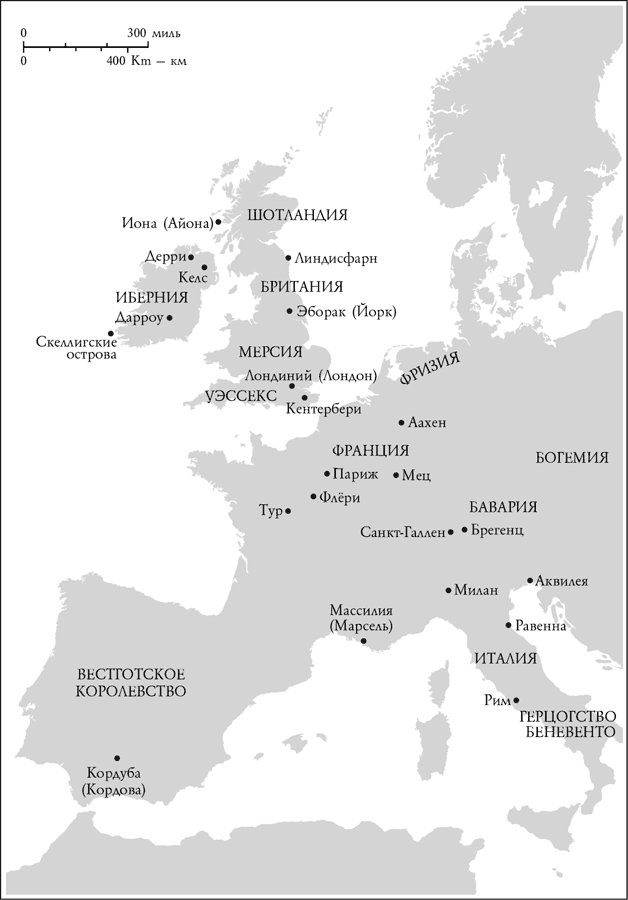

9. Христианская Западная Европа в VII веке

Великий историк Церкви Беда Достопочтенный

К счастью, мы знаем очень много об английской миссии Августина благодаря блистательной и увлекательной Церковной истории Беды – нортумбрийского монаха, жившего столетием позже миссии Августина (около 672–735). Беда был в свое время величайшим историком во всей Европе, да и, вероятно, величайшим за многие века до и после себя. Он с восхитительной честностью отбирал информацию из доступных ему источников. Зачастую можно узнать, откуда он брал материал. Например, кентерберийские монахи снабдили его большим количеством официальных документов, лежащих в основе его рассказов о Григории и Августине. Он часто сообщает нам статус и источник информации, особо заостряя на них внимание, и можно представить, как страстно искал он то, что сейчас можно было бы назвать устной историей: «Священник, (…) правдивейший муж по имени Беда, поведал мне, что некий старец рассказывал ему…», и т. п. В этом Беда равен Фукидиду и намного менее легковерен, чем Геродот (см. с. 58–59).

Несмотря на восторженное отношение к миссии Григория, Беда был достаточно честен, признавая, что Августин пришел не в ту землю, где совсем не было христиан. Уже был епископ в Кентербери – франкский капеллан королевы Берты, – и уже был действующий храм, освященный либо франками, либо ранними британскими христианами в честь святого Мартина Турского. В Кентербери до сих пор вызывает волнение сохранившийся остов этого сооружения, встроенный в строгое средневековое храмовое здание на окраине древнего города. Следует иметь в виду, что епископы тогда не воспринимались как посредники для улаживания проблем или как странствующие посланники: они находились в тех или иных местах, потому что там была паства, которую нужно было вести. И непохоже, чтобы епископ Людхард служил просто для маленькой колонии франков, живших за пределами родины, ибо один любопытный факт должен поразить каждого, кто читает письма Григория к Августину, сохраненные Бедой. Из них всегда цитируют некоторые яркие места, касающиеся обращения, но на самом деле огромная доля внимания Григория занята обсуждением секса, а конкретнее – ритуальной нечистоты. Григорий довольно долго оспаривает тех людей, которые приводили в замешательство Августина своими жесткими суждениями о том, что составляет сексуальную нечистоту. Такие ригористы хотели заимствовать из Ветхого Завета те правила, которыми регламентировалось недопущение до храмового богослужения, и в среде своих современников применить эти нормы к беременным женщинам и к сексуальным отношениям супругов.

Трудности миссии

Очевидно, что такими озабоченными людьми были христиане, поскольку нехристиан вряд ли интересовал бы Ветхий Завет, да и, вероятно, они вообще о нем не знали. Римские миссионеры столкнулись с трудностями, потому что они встретились со значительной группой опытных местных христиан, придерживающихся иных канонов. Всего за несколько десятилетий до прибытия Августина перевес сил в равнинной Англии был все еще на стороне не саксонских военачальников, а кельтских бриттов. Определенно, бриттская популяция не была уничтожена или изгнана далеко на запад, как нередко утверждали историки в прошлом, но оставалась на прежнем месте, оказываясь даже более способной осваивать англосаксонский язык, нежели англосаксы – кельтские языки (plus ça change)*32. Многие из этих бриттов до известной степени станут христианами: христианство пришло в 597 году в равнинную Англию не как какое-то разительное новшество. Тогда чем отличалась миссия Августина? Главным образом – но критически – своим упором на послушание Риму.

Послушные англосаксы и другие новообращенные (600–800)

Миссионерская команда Августина пыталась превратить Кентербери в Рим и Кент в Италию. Они построили в Кентербери монастырь в честь первых римских святых – Петра и Павла, и этот монастырь (позже переименованный в честь миссионера Августина) стоял вне римских стен кентской столицы, точно так же, как римские базилики Петра и Павла; Хлодвиг сделал то же самое за стенами Парижа (см. с. 354). Кафедральный собор, который миссионеры основали на развалинах церкви римских времен, был освящен как Храм Христа, что было прямым подражанием кафедральной Латеранской базилике в Риме, – факт, который сейчас незаметен, потому что кафедральный собор епископа Рима был переименован в честь святого Иоанна. Даже когда миссионеры основали вторую кентскую епархию в Рочестере, римская тема сохранялась и там: рочестерский кафедральный собор освятили в честь святого Андрея, подобно базилике и монастырю на холме Целии, откуда выходцем был сам Августин, – что особо знаменательно, поскольку именно монастырь Святого Андрея основал папа Григорий на своей фамильной земле. И эта римская реминисценция не была простой сентиментальностью. Григорий послал Августину особое литургическое облачение – паллий, предмет официального церковного одеяния, заимствованный из одежд, которые носили имперские чиновники. Таким образом, этот дар был зна́ком субординации: архиепископы Кентерберийские и в дальнейшем должны были всегда получать свои властные полномочия от Рима. По курьезному историческому недосмотру их герб до сих пор основывается на Y-образной форме паллия – несмотря на протестантскую Реформацию XVI века.

Британская миссия в VII веке

После 597 года понадобилось еще все следующее столетие, чтобы гарантировать распространение христианства по всем королевствам, занимающим прежнюю римскую Британию. Даже в 80-х годах VII века некоторые короли оставались нехристианами, и в процессе христианизации имели место отдельные заметные случаи поворота вспять. Тем не менее христианство в конце концов приобрело статус монополии, какового у него никогда не было в римской Британии. На англосаксонских королей, судя по всему, сильно повлиял тот факт, что христианство было религией государства франков, которое при Меровингах – преемниках Хлодвига, сформировалось как самое могущественное и действенное среди всех политических образований, созданных германскими переселенцами. Церковь, по-видимому, тоже не обделяла вниманием гордость недавно обращенных в христианство правителей и представителей знати, давая им возможность сочетать новое со старым. Во многих местах она разрешала сохранять обычай класть в могилы в знак скорби по умершему драгоценности покойного, несмотря на то, что таковые будут посрамлены теми дарами, которые можно получить на христианских Небесах. Даже великий христианский святой Кутберт Линдисфарнский при погребении был снабжен вещами, и можно видеть их фрагменты, перенесенные из места его погребения в Даремский собор. Церковь поощряла королевские семьи на расширение их родословных намного дальше Водена, не исключая этого германского бога, но направляясь всё дальше и дальше, к библейскому Адаму. Епископы затмевали нехристианских религиозных лидеров щедрым гостеприимством, что служило традиционным способом утверждения их социального статуса. Вилфрид – аристократического происхождения Рипонский аббат и епископ Йоркский, определенно не пуританствовавший, – после освящения в 660-х годах храма, сейчас Рипонский собор, устроил трехдневный прием для высшего света: несомненно, этот случай был достойным гибридом пышного англосаксонского пиршества и изящного римского фуршета, если вообще кто-то был способен что-то помнить после.

К X веку из этих различных христианизированных англосаксонских королевств возникло одно из наиболее прочных политических образований в Европе – Англия, как единая монархия со сложившимся в очень короткие сроки централизованным управлением, которая в конечном счете в 1066 году упала, как спелый плод, в благодарные руки норманских политических авантюристов, искавших удачи на стороне. Идеология этого замечательного королевства подогревалась именно тем способом, каким Беда представил единое племя, именуемое англичанами: всё-таки его книга носит название «Церковная история народа англов [gentis Anglorum]» – т. е. народа Angli. Беда дал этому «народу» гордое осознание своей общей и особой идентичности, парадоксальным образом основанной на совместной лояльности Риму. Папа Григорий I куда в большей степени, чем Августин, является героем сказания Беды об обращении англичан. Беда назвал «Апостолом» англичан Григория, а не Августина, и он вовсе не создавал сам такой образ, но отражал традицию почитания Григория в Англии. Во времена жизни Беды во всех остальных землях Западной Европы такую григориоманию сочли бы проявлением английской эксцентричности, ибо на самом деле Григорий закончил свою жизнь, находясь под какими-то подозрениями, и народ Рима не оплакивал его. Первое житие Григория было написано англичанином в начале VIII века в нортумбрийском монастыре в Уитби, и это произошло через два столетия после смерти Григория, еще до того, как его почитание достигло Рима и тот стал лелеять этого папу вместе с Амвросием, Иеронимом и Августином как одного из «Великой Четверки» богословов раннего Запада, четырех латинских Учителей. Быть может, популярность изображений латинских Учителей в средневековых английских храмах – любимых и, конечно, уместных персонажей для изображения на амвонах – исходила из идеи, что одним из этих Учителей является папа Григорий, который может считаться почетным англичанином.

Эту «английскость» резонно рассматривать как одно из самых живучих и непредвиденных последствий миссии Августина и того, как Беда рассказал о ней: англичане достигли политического единства, которого не менее ревностные христиане ирландцы никогда не видели и даже мечтать о таком не могли вплоть до значительно более позднего времени. Повествование Беды отражает тот факт, что Церковь в Англии обеспечила себе единство под началом Рима еще до того, как объединились англосаксонские королевства. Решающей декадой стали 670-е годы, когда пара соборов английских епископов приняла постановления для всей церкви различных королевств Англии: первый состоялся в Хартфорде в 673 году, а другой в – Хэтфилде, в Йоркшире, в 679-м. Хартфордский собор наделил Английскую церковь обликом и дисциплиной, начав создавать для нее единую систему писаного закона, по которому она будет действовать в то время, когда еще ни одному королю в Англии не приходила в голову такая идея. В Хэтфилде епископы поддержали осуждение папой продолжающихся попыток Византии удовлетворить миафизитов и, кроме того, высказали свое согласие с идеей «двойного исхождения» Святого Духа от Отца и Сына – с тем самым предложением Августина, которое привело в такую ярость представителей Византийской церкви.

Архиепископ Кентерберийский Феодор

Парадоксальной особенностью этих решительных англосаксонских одобрений западного латинского богословия было то, что архиепископом Кентерберийским, председательствовавшим на упомянутых соборах, был грек – блистательный ученый по имени Феодор, который, как и апостол Павел, происходил из Тарса. Возможно, папа Виталиан послал его в Англию, опасаясь его возможной подрывной деятельности в Риме, но так или иначе данная ситуация служит примечательным напоминанием о том, что связи Англии с далекими странами имели место преимущественно благодаря Церкви. Одним из наиболее значительных и энергичных сподвижников Феодора был настоятель аббатства Святого Августина в Кентербери Адриан, посланный в Англию папой затем, чтобы, по возможности, приглядывать за архиепископом. Адриан был фигурой не менее экзотичной, чем Феодор, потому что он был беженцем из осажденной в ту пору церкви в Северной Африке. Никто не мог обвинить Английскую церковь в том, что она провинциальна. Поскольку она сохраняла лояльность Риму, нетипичную для всей остальной Европы, это ощущение отличия от других народов порождало в англичанах стремительно растущую веру в их особое предназначение среди соседей как на Британских островах, так и в континентальной Европе. Благодаря Беде и лидерству архиепископа Феодора они могли увидеть в себе народ, связанный договором, подобно древнему Израилю, – маяком для христианского мира.

Хотя у Беды нет никаких явных на то указаний, нетрудно заключить, что Англия была единым политическим образованием, а не только религиозным. Израиль был наиболее близок к Богу в своем договорном статусе, когда он сохранял единство, и обладал наибольшей славой, когда это единство находилось под властью одного монарха – при Давиде и при Соломоне. Беда побудил англичан к размышлениям о Соломоне не в «Истории», а в другом своем труде. В течение многих веков его пространное аллегорическое толкование Соломонова храма в Иерусалиме имело еще бо́льшую популярность, чем «История», и он, наверное, удивился и немного смутился бы, узнав, что из его сочинений сейчас помнят в основном ее. Почему Соломонов храм имел для Беды такое значение? Потому что для него Храм представал как образ внутри па́рной оппозиции, где вторым образом оказывается Вавилонская башня. Башня представляла человеческую гордыню, которая привела к смешению языков. Храм представлял послушание воле Божьей, которое вело к исцелению страшного вавилонского разделения. Он предзнаменовал то единство языков, восстановления которых радостно ожидал Беда в ближайшей истории, – единства в Церкви Воскресения: Англия могла первой предзнаменовать это космическое единение в конце времен.

Христианская энергия Британских островов

Англосаксонские и кельтские христиане в VII–VIII веках сделали Британские острова дивным генератором христианской деятельности. Энергия и тех и других захлестывала Британские острова, проявляясь в создании сети новых храмов и монастырей, но, помимо этого, они следовали по проложенному Колумбаном морскому пути в континентальную Европу, сознавая, что когда-то восприняли христианство благодаря миссии и теперь уже им самим надлежало проповедовать его другим. Деятельность миссионеров совпадала с распространением франкского владычества на севере и на востоке, туда, где сейчас находятся Нидерланды и территории Германии, и получала поддержку со стороны франков; епископы Франкской церкви и светские власти поощряли новых миссионеров значительно больше, чем некогда Колумбана. Для англосаксов миссия в таких районах Нидерландов, как Фризия, была проповедью народу, с которым они осознавали свое близкое родство: между ними были тесные торговые связи, и народы, жившие по обе стороны Северного моря, все еще понимали языки друг друга; даже дальше Нидерландов – в Саксонию – англосаксы приходили как двоюродные братья. Первый им дал сигнал самый яркий из прелатов VII века епископ Вилфрид, который преуспел в своей удачнейшей проповеднической кампании во Фризии, совпавшей с самым обильным за многие годы рыбацким уловом на Северном море. В следующем поколении известен Бонифаций – монах из Южной Англии, посрамивший епископов Франции своей удивительной энергией в расширении границ распространения веры и к концу жизни ставший архиепископом Майнцским, а также обретший великую славу мученика за Церковь: он был зарублен в 754 году теми же самыми близкими родственниками англичан во Фризии.

Эти обращения, осуществленные миссионерами начиная с Ниниана, в череде которых были Патрик и Августин, а после и другие, направившиеся далеко в Центральную Европу, не были обращениями в том смысле, какой зачастую вкладывают в это слово евангелизаторы XXI века, подразумевая принятие человеком Христа как личного Спасителя, предполагающее крутой индивидуальный духовный поворот. На средневековом Западе известны лишь один или два письменно зафиксированных примера подобного опыта, берущих свое начало от новозаветного описания произошедшего с апостолом Павлом. Так, Августин Гиппонский в IV веке и Ансельм Кентерберийский в XII веке действительно писали о духовной борьбе, похожей на ту, что пережил Павел на пути в Дамаск: они говорят о новых драматичных решениях, перестраивающих их личность. Во времена Реформации эту же традицию подхватили протестанты, и с той поры личное обращение, основанное на принятии некоего изложенного по пунктам набора доктрин, становится почти обязательным в некоторых ветвях христианства. Однако с IV до XIV век – в один из наиболее успешных периодов распространения веры, когда вся Европа стала христианской, – люди редко понимали обращение в подобном смысле. Если же они о нем говорили, то обычно имели в виду нечто совсем отличное: они уже были христианами, но теперь становились монахами или монахинями.

Христианизация Европы

Как же тогда обращала Западная церковь Европу пядь за пядью в течение тысячи лет, отделявшей Константина I от обращения Литвы в 1386 году? Те, кто тогда описывал происходившее, обычно использовали более пассивную и обобщенную лексику, нежели слово «обращение»: народ или община «приняли» христианского Бога или «подчинились» Ему и Его представителям на земле. Это была лексика, появлявшаяся естественно: группы означали нечто большее, чем отдельный народ, и внутри групп не было такого явления, как социальное равенство. Большинство людей рассчитывали прожить жизнь, в которой им надлежит получать приказы и проявлять почтение, так что когда кто-нибудь повелевал, чтобы произошла какая-то драматическая перемена, это в большей степени предполагало повиновение, нежели акт личного выбора. Коль скоро они повиновались, их религия в такой же мере требовала сообразовываться с новым набором форм культа в их общине, в какой принять новый набор личных верований. Христианские миссионеры были на столь же дружеской ноге с мирской властью, сколь и со сверхъестественной. Они рассчитывали на то, что люди не будут равными, поскольку именно так желает Бог, и неравенство надо было использовать во славу Божью. Их стилем не были массовые собрания: большинство миссионеров происходили из того слоя общества, который мы назвали бы знатью или элитой, и обычно они шли проповедовать веру сразу к верхам. Таким путем они могли охватывать целые королевства – по крайней мере до поры, пока местным правителям не приходила в голову какая-то другая мысль или они не принимали более выгодное предложение.

Прежде всего, христиане везде извлекали огромную пользу из того, что их ассоциировали с древней силой, которая когда-то завладела всей Европой, – с имперским Римом. Латиноязычная церковь сделалась куратором того, что называли Romanitas – «римскость». Это было парадоксально, поскольку Иисус был распят римским правителем провинции, а Петр – римским императором, но культурная связь оказалась сильнее. Согласно рассказу Беды, когда на Синоде в Уитби в 664 году обсуждались противоречивые методы вычисления даты Пасхи на Британских островах, король Берниции Освиу принял решение в пользу римского метода в ущерб кельтскому, поскольку ключами от врат Рая владеет Петр, а не Колумба из Айоны. Все мечтали быть римлянами: империя ассоциировалась в памяти людей с роскошью, вином, центральным отоплением и системой регистрации документов, а два ее языка – латынь и греческий – могли связать ирландский город Арма с Александрией. Но как показало решение короля Освиу, речь шла о миссии, а не об обычных бытовых вещах. Люди жаждали смысла; они были в страхе от своего бессилия. Беда замечательно рассказывает одну историю. Когда в 620-х годах тесть Освиу Эдвин, король Дейры и Берниции, раздумывал, становиться ли ему христианином, один из его советников напомнил своему повелителю о непостижимой краткости и незначительности человеческого существования: он сравнил жизнь с воробьем, который внезапно влетает через одну дверь в теплый, ярко освещенный, шумный королевский зал и затем через другую дверь улетает обратно в темноту и стужу. Возможно, Беда и придумал эту речь, как порой делали в те времена историки, но придумал он ее потому, что по его мысли она показалась бы его читателям правдоподобной. Удрученное жизнью население Европы мечтало не только о хороших напитках и изящной утвари, но и о луче света, который смог бы внести смысл в его собственные краткие вылеты из тьмы. Проповедники христианства, представляя им Божьи замыслы, говорили о любви и прощении, и у нас нет оснований думать, что простой народ был настолько непросвещен, чтобы не понимать, что это и было Благой вестью.

По мере того как англосаксы продвигались на восток, в континентальную Европу, крепла их верность папству и память о том, как Августин принес им веру. Даже несмотря на то что со времен Григория Рим посылал мало миссий в новые земли, англосаксонские миссионеры очень любили цитировать те разделы из писем Григория Августину, где обсуждались вопросы обращения язычников, и использовали их как пример, который остается живым до сих пор. Кельтских миссионеров меньше, чем английских, увлекала мистика Рима – и едва ли в этом они были исключением в Западной Европе, – но они по-прежнему лелеяли латынь как язык церкви, и примечательно, сколь многие из новых храмов, основанных в Саксонии, были посвящены святому Петру. VIII–IX века были периодом, когда папство стремилось упрочить свою власть и подчеркнуть свое особое место в замысле Божьем: такой настрой не был лишен связи с шатким положением папства между двумя потенциальными угрозами от мирских сил в Италии – ломбардцев на севере и византийцев на юге.

Контакты Рима с Византией

Дела могли принять другой оборот, поскольку в VII веке, после некоторого охлаждения в годы Григория Великого, папские контакты с Византией выглядели как консолидирующие: 11 из 18 пап в период между 650 и 750 годом имели греческое или иное восточное происхождение. Среди простых христиан и основной массы духовенства по-прежнему присутствовало ощущение, что они составляют часть единой церкви, распространенной по всему Средиземноморью. Определенным тому доказательством является то, как в VI–VIII веках фрагменты греческих литургических гимнов и псалмов были включены в различные традиции богослужения Западного Средиземноморья, порой даже без перевода их на латынь, в большом разнообразии собраний от Испании до Италии – в самом Риме, в Милане и в Беневенто. Один из продолжительных поводов для богословской тревоги в Риме был нейтрализован в 680–681 годах, когда Константинополь выступил хозяином еще одного Великого собора Церкви (исчисляемого как 6-й из проведенных ею). Собор окончательно подтвердил верность имперской церкви решениям Халкидонского собора вопреки каким бы то ни было попыткам удовлетворить миафизитов в империи, вплоть до так называемого монофелитского спора (см. с. 476–477). Представители Рима присоединились к восточным епископам в осуждении как еретиков четырех константинопольских патриархов и, более неохотно, одного бывшего римского папу – Гонория: его имя было осторожно вписано в середину списка патриархов, чтобы минимизировать возможные помехи со стороны Рима.

Тем не менее римские делегаты в Константинополе не забыли о том, что монофелитские расколы породили также одно из самых ужасных злоупотреблений византийской власти, когда в 649 году папа Мартин I был арестован имперскими чиновниками за то, что председательствовал на соборе в Риме, противостоя монофелитскому богословию императора. Мартин умер в далекой ссылке в Крыму, находясь в бедственном положении, ввиду чего стал почитаться как последний папа, принявший мученическую смерть (на сей раз исключительным образом – от христианского императора). Подобные трения означали, что папы с тревогой относились к любым знакам свежих богословских отклонений на Востоке, и VIII век вскоре принес им новые тревоги ввиду возраставшей враждебности к почитанию изображений – иконофобии, а затем и иконоборчеству – враждебности, которая поощрялась византийскими императорами начиная с Льва III (см. с. 478–490). Не только сама эта проблема беспокоила Рим, но и то, каким образом императоры-иконоборцы готовились ввести в приказном порядке значительные изменения в повседневную жизнь Церкви, включая и византийскую сферу влияния в Италии. Это могло обернуться нежелательными последствиями для авторитета преемника Петра.

В противоположность властолюбивым представителям Востока с их эпизодическими оглядками на реакцию Рима папы хорошо осознавали, какой резерв благоволения к Кафедре Петра был в Северной Европе, чему примером служили как минимум четыре царствовавших англосаксонских монарха, которые между VII и IX веками поочередно предпринимали дальние путешествия в Рим. Первым из них менее чем через сто лет после прибытия Августина в Англию был Кэдвалла, правивший в королевстве, предшествовавшем Уэссексу и называвшемся Гевиссе (около 659–689); за ним последовали Ине, король Уэссекса (ум. 726), а также Кенред (ум. около 709) и Бургред (ум. около 874) – оба короли Мерсии в Центральной Англии. Все они умерли в Риме, и трое из них – Кэдвалла, Кенред и Ине – известны тем, что решили отречься от трона и поселиться в этом городе навсегда: началась долгая история любви между английским богатством и итальянским солнцем. Но англичане были слишком далеко, чтобы папы могли воспользоваться ими в борьбе против лангобардов или Константинополя. Вместо этого епископы Рима присматривались к могущественным франкам, от которых их отделяли только Альпы. Во второй половине VII века франкские правители имели собственные резоны для заключения этого очень удобного альянса.

Карл Великий, Каролинги и новая Римская империя (800–1000)

Во Франции два с половиной века меровингской христианской монархии обернулись ее бесславным концом в 751 году, когда титулярный король из Меровингов Хильдерик III, уже лишившийся власти, был информирован о том, что он и его сын обнаружили в себе монашеское призвание, после чего на его голове была выстрижена монашеская тонзура, и он провел остаток своих дней запертым в монастыре. Это стало прецедентом того, что впоследствии часто использовалось как христианский способ низложения неугодных монархов или политических деятелей, как мужчин, так и женщин (нередко также избавления от неугодных супругов), будучи исполнением замысла безжалостного аристократа по имени Пипин и, возможно, также его старшего брата Карломана. В течение некоторого времени они вместе были реальными правителями Франции, являясь как сановники королевского двора «старшими по двору» (майордомами). Они были сыновьями прежнего майордома великого Карла Мартелла, который одержал решающую победу над арабами при Пуатье в 732–733 годах, остановив мусульманское нашествие на Европу (см. с. 281). Карломан, а затем и его семья были поспешно устранены в ходе череды событий, куда более грязных и темных, чем их готовы были запечатлеть летописцы тех времен. Царствование Пипина стало совершенно нелегитимным разрывом исторической преемственности и, подобно захвату власти Давидом у Саула в далеком прошлом в Израиле, оно требовало максимальной поддержки от Божественной власти и священного места.

Король Пипин III

Соответственно, франкские епископы сопроводили восхождение на престол нового короля Пипина III беспрецедентным по своей степени церемониалом. Пипин воздал особые почести святым королям из династии Меровингов, Мартину Турскому и Дионисию Парижскому, подчеркнув таким образом тесную связь между династией и святостью, а в последующие десятилетия его семья беззастенчиво провозглашала непрерывность славы Меровингов, крестя своих детей меровингскими именами, такими как Людовик (Хлодвиг) или Лотарь. Позже Пипин усилил поддержку себе со стороны святых, добавив в их список другого из прежних прославленных епископов Парижа Германа (по-французски Жермен), который своевременно явился в видении одной благочестивой женщине и повелел ей позаботиться о перезахоронении его останков в Париже в более роскошную гробницу. Пипин преданно повиновался, совершив показной ритуал в присутствии многих представителей франкской знати, а также щедро наделив монастырь этого святого (Сен-Жермен-де-Пре, тогда находившийся в сельской местности за стенами Парижа) землями, ранее принадлежавшими Меровингам. Пипин и Карломан связывали, таким образом, успехи своей новой политической инициативы с важнейшими переменами и реформами в церкви, особенно путем поддержки тех больших монашеских общин, в чьих обителях находились их давно умершие могущественные святые друзья.

Во всем этом представители новой династии оказались просто наиболее заметными и успешными среди большого числа франкских аристократов, которые хотели воспользоваться шансом приумножить свою власть по мере распада меровингской монархии и были рады связать этот план с обновлением Церкви, присоединяя свои собственные интересы к славе Божьей. Выдающимся среди них был Хродеганг – представитель высшей аристократии, служивший при меровингском дворе и в 740-х годах ставший также епископом Меца (сейчас это северо-восток Франции); возможно, он был ведущим епископом при помазании Пипина на царствование в 751 году. Хродеганг энергично проводил соборы своего духовенства и вводил реформы в своей епархии, в том числе, строгий свод правил для клириков кафедрального собора. Он разработал систему, делавшую их общинную жизнь намного более дисциплинированной, как в монастыре, но при этом за ними сохранялась свобода исполнения пастырского попечения в кафедральном соборе и в епархии, и эту модель часто копировали впоследствии. Поскольку в греческом языке для обозначения правила или меры используется слово kanôn, термин «каноник» стал всё чаще применяться для обозначения членов таких упорядоченных групп духовенства в кафедральных соборах и других важных храмах.

Деяния епископа Хродеганга

Епископ Хродеганг начал также амбициозную программу строительства и реконструкции храмов в своем городе Меце, рассчитывая сделать его своего рода центром священной власти, по мере того как Пипинов дом вкладывал большие средства в святые места Парижа. Знаменательно, что когда Хродеганг ввел новшества в богослужение (и литургическую музыку) своей епархии, он оправдывал это тем, что именно так практикуется в Риме. Особенно примечательно, что впервые в Северной Европе он стал организовывать «стациональные» службы, которые по частям совершались поочередно в разных храмах Меца, – совсем так же, как епископы Рима начиная с III века устраивали стациональные богослужения, чтобы объединить церковь своего города (см. с. 158–159). Хродеганг хотел превратить Мец в локальный символ единства Церкви, малое отражение Рима, подобно тому, как сделал монах Августин в англосаксонском Кенте во время его миссии, начавшейся в 597 году. Хродеганг даже обрел мощи некоторых святых из Рима, чтобы перенести их в самые значительные монастыри своей епархии: это было еще одной инициативой, в ту пору почти неизвестной к северу от Альп, а также щедрым жестом, вероятно, гарантировавшим ему немалое благоволение со стороны укоренившихся корпораций, которые в противном случае могли противостоять его власти. Своим прославлением Рима в Меце Хродеганг полностью выражал цели своего покровителя из новой династии, ибо важнейшим компонентом успеха Пипина, имевшим большое значение для будущего, было то, что он тоже искал поддержки не только со стороны духовенства Франкской церкви, но и из-за Альп – из Рима.