Свободная от очертаний

Белый пластиковый пакет парил у меня перед окном, к нему подлетали вороны и удивленно разглядывали: не белая ли ворона, о которой они столько слышали, да никогда не видели? Обычно меня угнетала подобная картина. Мне казалась она признаком упадка цивилизации. А тут я даже залюбовалась ею.

Ведь мир вечен, сказано в буддийской космологии, которую я иногда почитываю в транспорте, – меня это настраивает на философский лад и немного приподнимает над обыденностью, – хотя в какой-то момент неизбежно его дежурное разрушение огнем.

И каждые восемь Великих Кальп после семи разрушений огнем наступает разрушение мира водой. Под занавес от яростного ветра все регулярно разрушается, опустошается и распадается на составные элементы. И – благостный прогноз: что высшие миры не уничтожаются никогда!

Однако и у нас, на цокольных этажах встречаются храбрецы, готовые противостоять подобному развитию событий.

– Знаешь, – говорит Пашка, – что надо делать, если загорится пожар? Бежать и сразу ложиться в ванну, поскольку над водой всегда три миллиметра кислорода! Дым, пламя, а тебе – нипочем!

Или:

– Знаешь, в какой вагон лучше садиться, чтоб отлично чувствовать себя при железнодорожной катастрофе?

Теперь мы и насчет Всемирного потопа имеем рекомендации, и ураган, сметающий род людской с лица Земли, не застанет нас под раскидистыми деревьями и шаткими конструкциями. Цунами с тайфунами тоже, как выяснилось, имеют слабые звенья.

Всю эту бездну премудрости в умы учащихся начальной школы закладывал эксперт по выживанию Игнат Печорин, тщедушный такой человечек в потрепанном пиджаке, чей блеклый и лысоватый облик никак не вязался с масштабной задачей, которую он поставил перед собой – спасти обреченный на гибель мир.

– Товарищи родители, вы видите перед собой человека, о грудь которого стихийные бедствия разбиваются, словно волны о гранитную глыбу, – так он представился нам на родительском собрании.

Академик Всемирной академии сохранения жизни на планете, почетный член Союза физического и нравственного возрождения человечества, летние каникулы Игнат Савельевич великолепно провел в сельве Амазонии с первобытным племенем каннибалов, которых накануне отправились изучать американские ученые-антропологи, бесследно исчезнувшие, словом – одно неверное движение, и Печорина там съели бы или пронзили бы сердце отравленной стрелой, такие дела.

Хотя наш учитель застенчиво уточнял, что они не каннибалы, а некроканнибалы: сжигают почивших, пепел смешивают с банановой кашей и едят. А каннибалы в Новой Гвинее, у них он тоже бывал. И в доказательство демонстрировал фото, где он с копьем среди чернокожих людоедов, весь разрисованный, голый, а на пенисе Игната Савельевича возвышается бутылковидная тыква-горлянка.

– Чем больше футляр – тем выше твой социальный статус, – с гордостью объяснял самобытный учитель.

– И представляешь, эта штука, – потрясенно рассказывал Пашка, – упиралась ему прям в подбородок!

– Наш Игнат проявляет хладнокровие и мужество последнего здравомыслящего в дурдоме, – уважительно отзывался о нем Федор.

Как-то они встретились холодной зимой возле школы: невысокий Печорин, а Федор – по классическому цирковому обычаю – дылда. Федя сжал ему руку и спросил:

– Игнат Савельевич, если не секрет – чем спасаетесь от мороза?

– Алкоголем, – твердо ответил Пашкин учитель. – Выпил – и не дует, окна можно не заклеивать, балкон не закрывать.

Правильно сказала благочестивая старушка, почему-то именно меня выбрав из толпы, чтобы сообщить о неуклонном приближении рокового часа: будет изъята святая церковь, и человечество оскудеет добром, и на седьмой день не останется никого, кроме ста восьмидесяти четырех праведников…

– Правда, все они будут евреи, – добавила с грустинкой.

Не знаю, лично я каждое творение этого мира считаю верхом совершенства, с одной лишь оговоркой: свое огульное признание человека венцом природы я по-хозяйски бы снабдила молитвой о нашем омовении, вразумлении и удобрении. А то гуляю тут в арбатских переулках, глядь – рослые менты за шкирку тащат обносившегося горемыку, оскорбляя и навешивая оплеух.

– Друзья! – сказала я, с энтузиазмом приближаясь. – К чему так низменно и грубо обращаться с себе подобными? Ведь все мы – представители одного рода человеческого.

Заслышав такие речи, один из стражей порядка вежливо ответил мне:

– Гражданка, отойдите в сторонку!

А я не отстаю, апеллирую, ходатайствую, так навострилась за последнее время наделять живущих миром, покоем и благополучием, не могу остановиться.

– Дорогие мои! Отпустите этого несчастного. Где ваши доброта и сострадание? Нет в мире ничего превыше любви!

Они – грозно:

– Отвалите подобру-поздорову!

– Оглянитесь! – продолжала я. – Как прекрасен этот мир!..

– Да он только что зарезал подельщика! – закричал страж порядка – уши красные, глазки-щелочки. – Сгинь, холера!!!

Нет, ей-богу, иной раз не разберешь – кому тепло души отдавать в первую очередь, а кому во вторую. Раньше я как? Была угрюмой теткой, готовой поносить всех и каждого, зато теперь с утра до вечера у меня сплошь курбан-байрам. Смотрю в окно на майский дождь – не налюбуюсь! Хмурая осень? Загляденье! Снегопады, листопады, звездопады… Господи, давно хотела спросить: все ли ты явил или что-то прячешь от меня?

Это же и в творчестве – полная утрата самоконтроля. Когда я пишу свои опусы или выступаю, неважно, перед взрослыми или детьми, – мне лень облекать мысли в слова, да у меня и мыслей-то никаких, – я просто выхожу и даю мощный эмоциональный всплеск. Мне стали хорошо удаваться тосты в кавказском застолье.

Опьяненная восторгом, я не вписываюсь в социум. Когда по телефону спрашивают, как дела, задыхаясь от счастья, я ору в трубку: “Замечательно!!!” А ведь обычно абоненты откликаются панихидным голосом: “Да. Алё”. А тут такие вопли.

Даже Флавий, который понимает меня как никто, и тот мне поставил на вид:

– Ты так не ори, не надо, а то, знаешь, бывают счастливцы: что бы ни случилось – кораблекрушение, ревматизм, тропическая лихорадка, проказа, чума, слоновая болезнь, – они всегда в прекрасном расположении духа. Это ужасно действует на нервы! Что тебя распирает?

И правда, если рассудить здраво – я не была таким уж баловнем судьбы. Безденежье не обсуждаем, назовем это крайняя мизерность бюджета. Роман, в который вложила я все горести своей жизни, в издательстве отклонили, сказали – у нас нет для вас юмористической серии. Я говорю: так я лягу в основу? Ляжете, ляжете, ответили, но больше не позвонили.

Одна только отозвалась благосклонно – жена писателя Дубова-Дубовика, пациентка Сони, ее похвала мне особенно была дорога, ибо первое, что она заявила, получив мое эпическое полотно:

– Теперь, в связи с климаксом, я всегда говорю то, что думаю.

– Вот это принципиально неверная позиция, – воскликнул ее супруг, увенчанный лаврами член правления Союза писателей.

Спустя некоторое время, трепеща, я набрала их номер, и Дубов-Дубовик, положа руку на сердце, прямо и без утайки объявил, что подобную литературу он просто ненавидит.

– В отличие от жены, – удивленно добавил, – она сочла ваше творение сносным.

Мир представлялся мне громадной абрикосовкой, раздутой до вселенских размеров, где больше не было чужих и незнакомых лиц, куда ни бросишь взор – везде родные очертания, дружеские связи и любовные узы.

Скажем, вон в том особнячке на Китай-городе ютился литературный журнал, куда я отнесла тройку глав. Целую вечность от них не было ни слуху ни духу. На мои робкие вылазки они отвечали дружелюбно:

– Читаем!

Через полтора года я спросила:

– И докуда дочитали?

Они оценили мою солдатскую смекалку:

– Мы так не любим все это читать, если б вы знали! Нам без конца звонят и спрашивают: “Ну, вы прочитали?” Мы говорим: “Читаем”. Обычно все удовлетворяются этим ответом. А что им остается?

Я уже стала забывать о них, а если вспоминала, то по-доброму, с не адресованной никому и никого не минующей любовью, буквально затопившей земные пределы и окрестности, когда эти ребята забрезжили на горизонте.

– А что? – говорят. – Нам понравилось. Мы думали, будет хуже. Только два замечания. Первое, сказать, что герой был народовольцем, хранил под матрацем оружие и вынашивал планы убийства царя, все равно что сказать: он был негром с черной кожей и красными пятками. Другое дело: он был негром, выходцем из Анголы… И второе – уж чересчур жизнерадостно.

– Да? – говорю упавшим голосом. – Но вообще-то там все умрут в конце концов.

– А это в нашем отрывке? – спросили они с надеждой.

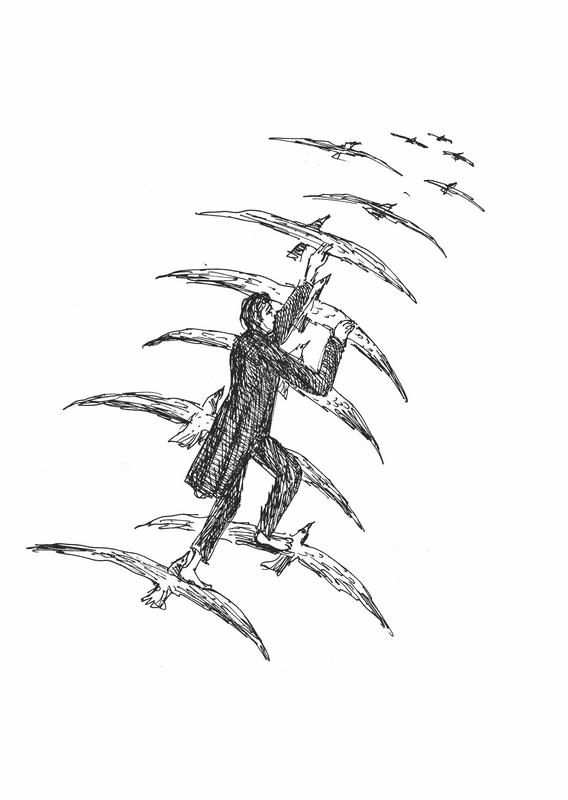

От редакции было рукой подать до Николоямской, мне вдруг захотелось взглянуть на мой старый двор, на дом, на улочки, по которым ходила в школу и обратно, как птицы, которые улетят осенью куда-то, а там тепло, светло, есть чем поживиться, а вот приходит время – и возвращаются обратно. Зачем? Такой громадный путь преодолен, останься здесь, где вечное лето, коротай припеваючи птичий век, расти желторотых птенцов! Нет, устремляются к своим сиротским пенатам.

И я пошла, не стала садиться на трамвай.

Почему-то дорога к дому всегда идет вверх – по Солянке, мимо Троицкой церкви в Серебряническом переулке, по мосту через Яузу, во времена моей юности тут очень пахло хорошо, вон в той подворотне пекли булочки с корицей. Запах сильней всего пробуждает воспоминания, поэтому на память о счастливых минутах я часто храню пригоршни сосновых игл, сухой цветок липы, комок крысиного мускуса или еловую смолу…

А вот и Николоямская, когда я тут родилась, она именовалась Ульяновская.

Во дворе встретил меня чуть осевший, выцветший дом под крышей заката, дом, который прячется в моем голосе и живет внутри ветра, оберегаемый зимами и веснами, голубоватый, с балясинами, увенчанными поредевшими гроздьями винограда.

В детстве мне нравилось стоять на том балкончике с чугунной, завитушками оградой и наблюдать за дворничихой Таней, крикуньей, она постоянно бормотала себе под нос, а иногда выкрикивала: “Все будет вовремя и очень вкусно…”

Однажды маленький Вовка Золотник не выдержал и крикнул:

– Бабушка Таня, что вы все время так оёте? Если вы больная, то вам надо лечиться!

– Эт-то мы еще посмотрим, – задиристо отвечала Таня, – кому надо лечиться!!!

Сквозь кроны высоченных лип просвечивал роддом, который тоже построил Абрикосов по завещанию моей прабабушки, это было ее последнее желание. И мы с Вованом по очереди смотрели в бинокль, особенно летом, как мамочки высовывались из окон, внизу отцы кричали что-то, махали руками, разные глупости писали мелом на асфальте.

Вспомнились наши с Володькой снеговики с носами-морковками. Как мы катались на санках – дом-то на горе! Березовые сережки, тополиные почки, настурции в клумбах из выброшенных автомобильных шин, зеленая беседка и стол для пинг-понга, кусты сирени и голубятня – там всегда голуби на жердочке, белые, в каких-то веерообразных хвостах.

Марьиванна, мать таксиста Гарри, пьянчужка, выходила голубей покормить, картошки вареной наломает, положит в карман передника – и на улицу к голубям. Она говорила, если их не кормить, они ей окно разобьют клювами, будут стучать. И засрут карниз. Они ведь, эти голуби, бесцеремонные…

Вспомнила пахучие мешки с воблой – у нас воблу продавали холщовыми мешками! А неподалеку пивной ларек. Там здоровенные страшные мужики, Вовка говорил, пили “пиво с ёблой”.

И эти вечно погрызенные Володькой уголки пионерского галстука…

Он был чужак у нас во дворе, к тому же хлюпик, в футбол не играл, с качелей не прыгал, по крышам не лазил, на турнике ни разу не мог подтянуться. В карты я научила его с грехом пополам, в дурака и пьяницу, так он всем проигрывал напропалую. И в школе с двойки на тройку перебивался – Абрикосыч с ним несколько лет разучивал таблицу умножения!

Соня водила нас с Вовкой на “Аленький цветочек” в Театр Пушкина. Я безутешно плакала в середине, в голос рыдала, когда купеческая дочь не успела вернуться к своему чудищу, чуть его не уморила, дуреха, он уже бездыханный лежал на пригорке, где раньше рос цветочек. Она кинулась к нему, обхватила его страшную голову руками… До сих пор стоит в ушах ее истошный крик:

– Ты встань, пробудись, мой сердечный друг, я люблю тебя как жениха желанного!

Мне казалось, и у меня будет такая же судьба. Что я полюблю такое же чудище, и не факт, что оно потом превратится в кого-нибудь путного, ох, не факт! Но я его еще больше от этого буду любить, еще сильнее, потому что прекрасного принца каждый дурак полюбит, а ты полюби вот такую образину, тогда я на тебя посмотрю.

Илья Матвеич, в свою очередь, водил нас на экскурсию в Музей Востока, где мы стояли с Вовкой, взявшись за руки, перед лицом каменного Будды, пытаясь разгадать секрет его таинственной улыбки.

А когда Вовкина классная Голда Моисеевна вызывала родителей в школу, то всегда ходил дядя защищать племяша от наскоков.

– Я вам на съедение Владимира не отдам! – храбро говорил он.

– У него очень плохие способности по географии! – бросалась в наступление Голда.

– Нет, лучше скажите мне, – парировал Илья Матвеич, – как вы, женщина, человек еврейского происхождения по имени Голда, заслужили прозвище Гитлер?

Снег заносит следы, стирает краски, и теплый домашний мир обретает формы, а туман рассеивается и пропадает в череде картин, пронизывающих нашу память.

Я помню все связанное с моим детством, даже проходные реплики, услышанные краем уха, навсегда запечатлелись в памяти, хотя их смысл ускользал от меня, к примеру, непостижимый разговор мамы с Бертой, когда той на юбилей подарили телевизор.

Соня спрашивает:

– Ну, как – спектакль интересный?

Берта отвечает:

– Сначала он хочет – она не хочет. Потом она хочет – он не хочет. Потом они оба захотели, но уже наступил конец.

В комнате у Берты вязанные крючком салфеточки, вязаная скатерть, вязаное покрывало на железной кровати. Кресло тоже украшено вязаной накидкой. Периодически к ним приезжала дочь Гита и внучка Мирочка. Муж Берты за свою глухоту снискал себе прозвище Тугоухий Вольф. Общаясь с ним, Берте приходилось форсировать голос.

По коридору гулко разносилось:

– Во-ольф! Слушай сюда! Гита сегодня сделала аборт!

– Что-о???

– Что-что, ты слышишь или нет? Гита…

Гита, когда узнала, такой скандал ей закатила. А та отвечала невозмутимо:

– Так все свои же люди!

В их семье женщины славились выдающимся бюстом, который они передавали из поколения в поколение. И только Гита – единственная в роду, кому подфартило с умеренным номером.

– Поскольку она пошла не в маму, а в папу! – шутил Илья Матвеич.

Господи, а веселая модница Ленка из нашего двора, она работала в морге, замораживала покойников. Бабушки на скамейке боготворили ее, совали в карман подтаявшие барбариски:

– Лена – только ты!

Она отвечала:

– Бабулечки, не волнуйтесь, все будете красавицы!

– …Пысанные! – не преминет добавить Зинуля.

Призраки моих незабвенных соседей вереницей поплыли передо мной – Падкины, Чернолюбкины, Ханины, Закатовы. Инна Сыромятникова, волшебная певунья из комнаты напротив нашей, жизнь ее начиналась в полном достатке, с гувернанткой. Даже надменная Магницкая иногда составляла с ней дуэт – как на два голоса они пели под гитару романс “Таганка”! Всеми любимая – никто и подумать не мог, что это расстрельная семья, дочь генерала Каменецкого, и муж Инессы – чудом вернувшийся с войны, в семнадцать лет горевший в танке под Краковом, вечно пьяный веселый Юрик…

Не знаю, обычная ипохондрия, которая доканывала меня до благословенного удара каруселью, – имела ли она отношение к тем годам, когда мой дед сидел на чемоданчике и ждал неотвратимого стука в дверь, или это неясная тоска космического порядка, воспоминание об утраченном блаженстве, о какой-то неописуемой любви, недостижимой в этом мире?

Многие из них разлетелись кто куда – кто в небо, кто в другие локации, лишь остались незыблемыми великий ученый македонский орех посреди двора, тополь, с которого летел пух, забивался во все щели, две одичавшие яблони (папа говорил: “Это яблони, посаженные в тридцать седьмом году!” – “Ой, – удивлялась мама, – как это невероятно звучит: яблони, посаженные в тридцать седьмом году…”) и знакомая водосточная труба с пожарной лестницей. Да еще болотного цвета мусорка, где в свои лучшие времена пировали кошки и вороны.

На сей раз к облезлому, ветхому днями мусорному баку были приставлены какие-то вытянутые прямоугольники. Я подошла поближе, взяла один за уголок, отодвинула, и даже на ощупь мне стало ясно, что это холсты.

Они показались мне знакомы еле заметными переходами тонов, похоже, без всякого вмешательства художника проступавшие в нужном месте наподобие редкостного мха или плесени, несущие в себе и живопись, и живописца, и серо-фиолетовое небо над нашим домом. А главное – полностью нереальные бледные фигуры, грезящие и плачущие в полутьме.

Я стала перебирать подрамники, их было не меньше двух десятков. И вдруг узнала картины Золотника, да, это его картины, первая мысль – он что, их выкинул? На обороте виднелась подпись – тоненькой линией прерывистой еле проглядывало: “Золот…”

Я заглянула внутрь контейнера и обнаружила большой бумажный рулон скатанных рисунков, обрывки, наброски… А рядом, среди бытового мусора, пластиковых пакетов, наполненных всякой дрянью, лежала потрепанная сумка с выжатыми тюбиками краски, палитра, высохшие кисти и старый плюшевый медведь.

Тут я поняла, что мой художник умер, его больше нет на белом свете, потому что не смог бы Илья Матвеич так запросто разлучиться с этим медведем.

Мишка посмотрел на меня своим единственным глазом – с тех пор, как мы с ним не виделись, его лицо очень повзрослело, и все рассказал, как было: умер, умер неделю назад, в больнице, куда его увезли с сердечным приступом. Там быстро в морге простились, потом в крематорий, куда-то поставили урну, куда, не сказали.

Он ждал, понимал – ничего не вернуть, но надеялся, думал, вот-вот откроется дверь и придет Илюша, ан нет. Явились какие-то люди, собрали вещи и вынесли из комнаты. Оставили только его и картины. Наутро Володя, племянник, позвал дворника Айпека, велел ему “все это” – и показал на картины, рисунки и сумку с красками – вынести на помойку.

– Вот он и вынес, как видишь.

Стало темнеть, в доме зажигались окна. Завешенные пыльным тюлем, как театральным занавесом, окна моей квартиры были слепы. Судя по старым оконным рамам, ее все еще держали за коммуналку, но кто там живет и живет ли кто-нибудь?

Вдруг одно окно загорелось. Свет зажгли в нашей “гостиной”, той, что мы делили с графиней Толстой. Мне было девять лет, когда хоронили Екатерину Васильевну. Прибыло толстовское племя, дамы в шляпах с вуалями. Тогда мы с Вовкой впервые увидели живого попа. Он ходил с паникадилом, махал, дымил…

А через окно в крошечной каморке гнездовала Наночка с какой-то птичьей фамилией. Синичкина? Снегирева? Очень маленького роста, шустренькая. Она дала нам овсяного печенья и усадила пить чай, чтобы немного развлечь.

…Редкие тени прохожих выплывали из-за угла, освещенного желтым фонарем. От деревьев тянуло прохладой, бесшумно вспрыгнула на контейнер кошка. В пальтишке, в сапогах, со скрипкой вышел из подъезда незнакомый парень и медленно побрел, пиная рыжие листья клена.

Ясно, что все эфемерно и мимолетно, даже великие озарения – всего лишь сны и давно бы растаяли без следа – “Мона Лиза”, опять же, или “Весна” Боттичелли, “Купание красного коня”, на худой конец, “Черный квадрат”, – если бы не излучали какое-то сияющее присутствие, неподвластное тлению.

Но и приснопамятная “Сосна” Осмеркина, и эти брошенные на помойке холсты Золотника, перепачканные голубиным пометом, политые дождем, где ночь и день одного цвета, а мир пребывает без различий, словно рисунок на доске Бытия, как ни крути, излучают это сияние.

Где Митино мировое древо, исправно соединявшее земную и небесную твердь? При солнечном свете сосна у него цвета золотистой охры, в тени – вишневая, зимой – ветки в белом снегу, а ствол темный до черноты. Зато осенью, когда прохлада усиливает зелень, резче очерчивает иглы, она стояла в пейзаже, будто обведенная тушью. Митя говорил, это сосна его детства в Перхушкове, когда он был счастлив и родители были живы.

И так он пытался, и эдак подманить покупателя, приглашал друзей и случайных знакомых. Сосну за сосной достает, ставит у окна, подсвечивает, чтобы усилить колорит, а те глядят и не понимают: на что она им, эта одинокая сосна, о чем будет шелестеть ветвями в изголовье, какие всколыхнет мысли, заронит искру, навеет сны?

Жена Мите плешь проела: смени да смени проблематику!

– Как я могу? – он ей отвечал, белильцами подмалевывая облака, гонимые ветром над густой зеленью сосны.

– А ты взгляни на свои дырявые штаны, – ворчала жена, – носки заштопанные – и пойдет как по маслу!

– Задница у меня протирается, потому что много сижу, – смиренно объяснял Митя. – А пятки у меня протираются, потому что много хожу.

Но та не успокаивалась, решила прощупать почву в Измайловском парке, потопталась среди художников и углядела, что одна баба десятками продает картины с полевыми ромашками. И до того они бойко разлетались – что никаких сомнений: долой сосну, даешь ромашки!

После череды бессонных ночей Митя капитулировал. В целях экономии замазал свою сосну и поверх набросал – чтоб они провалились! – ромашки в граненом стакане. Жена выставила букет на продажу, а та баба, почуяв конкуренцию, подняла тарарам:

– Ты с ромашками сюда не лезь, ромашки все мои, мотай отсюда или рисуй другие цветы, у меня на ромашки монополия.

Митя взялся изображать васильки да незабудки, жена снова ропщет:

– Запечатлевай, – говорит, – георгины с гладиолусами, на полевую шелуху потребитель не клюнет.

Митя нарисовал гладиолус, потом еще один, вставил в рамку. Лед тронулся, сосна померкла и потерялась меж полотен с пышными георгинами. А душа-то не на месте, тоскует Митина живая душа. Возьмет бутылку портвейна, придет к Золотнику.

– Яичницу разбить? – спросит Илья Матвеич.

Славная у него получалась яичница-болтунья! Посыпанная солью, перцем, она лоснилась горкой в сковороде, он то снимет ее с огня, то поставит, бросит помидорчик, петрушку… И с пылу с жару несет Мите.

А тот уж пригубил, сидит, горюет о своей погубленной жизни, подперев кулаком щеку.

– Упорный ты, Илюша, гнешь свою линию, а я сосну предал, гандон штопаный, променял на георгины с гладиолусами. Но ведь продаются они, понемногу, а продаются, значит, нужно мое искусство людям, так ведь? Хотя гложет вот здесь, – и Осмеркин стучал себя где-то в области желудка, – не то это, не мое!

– Твое, Митя, – это сосна в лучах закатного солнца, – отвечал Илья Золотник, – но ты оставил ее, ибо не было у тебя коммерческого успеха, и ты изменил направление. Но я тебе не судия, кто я такой, чтобы тебя сосной попрекать, мне семью не кормить, я сам по себе, мне много не надо. Я свои картины для себя пишу, ищу собственную гармонию, не купят – и ладно. А для денег – товарный знак рисую, заказ пивоваренного завода, обещали двести рублей!

– Баста! – ударит Осмеркин кулаком по столу. – Плевать на коммерцию, уеду в Перхушково, буду рисовать сирень, ведь сирень – она и цветы, и дерево в то же самое время, а рядышком с сиренью – сосна. Может, выйдет у меня соединить эти две темы?

Но Илье Матвеичу нравилась именно та Митина сосна, одинокая, прямая, на фоне коричневой зелени, окутанная золотистым свечением уходящего солнца, грубоватая, неброская, но такая душевная. Обнимет Осмеркина и молчит, размышляя, как же быть, чем утешить друга? Да так и не придумает. А только скажет:

– Ты как соберешься, позови меня, может, и я с тобой поеду, там хорошо, наверное, я давно не был нигде, сижу тут в четырех стенах, как узник. Один бы я теперь не решился в Перхушково поехать.

Напоследок Митя оглядит “сокровища” Золотника, всю эту смесь гремучую тревоги и надежды:

– Знаешь, что меня страшит, Илюша? Вот умру – и мои сосны выкинут в мусорный бак. Моя жена и выбросит, что не продаст!

– Никто не знает, Митенька, что нам уготовано, – отвечал Илья Матвеич. – Вот Калмыков – умер в нищете. Его творения вынесли во двор. Казалось бы – ничего ценного: измалеванные с двух сторон холсты и пожелтевшие бумаги, исписанные непонятными знаками. А его картины и картоны подобрал музей, рукописи приняли в архив, даже ветошь и рухлядь спасли от костра! Народ о нем слагает песни, а самого его официально причислили к лику святых. Вот как бывает, друг мой. И не нам об этом судить.

– А может быть, взять все и сжечь? – твердил свое Митя.

– Ну что ты заладил, – скажет Золотник, – Это жизнь наша. Как я могу собственную жизнь сжечь?

И ни друзей у него, ни родных, кто станет беречь этот невечерний свет, который ложился слой за слоем на чистый холст.

Семьей он не обзавелся (“Чтобы не зачать детей с дурными наклонностями!”). Было время, его навещала гостья – он познакомился с ней в доме отдыха за Вышним Волочком. Они тогда с Митей работали оформителями на художественном комбинате, путевки от профсоюза стоили дешево, за десять рублей можно было съездить.

Только сели в автобус, вошли две женщины и с ходу поделили их с Митей: этот мой – этот твой. Ну, познакомились, начали встречаться, ночные прогулки на лодке по реке Мсте, – раньше в дом отдыха ездили, чтобы с кем-то сблизиться, рассуждал Илья Матвеич, а когда познакомишься с человеком поближе, всегда хочется нарисовать его погрудный портрет или целиком, тем более им дали с Митей отдельный домик.

Тогда Золотник еще искал свой стиль и образы на холсте имели хотя бы какое-то сходство с оригиналом. Раз уж его выбрала Галя из Твери, он велел ей застыть у окна на восходе солнца часов в пять утра и взялся за кисть.

Увы, она не годилась в натурщицы: одна-две минуты – предел, ее захлестывал темперамент. Увидев, как это огорчает Илюшу, она сделала неимоверное усилие и продержалась в оцепенении полчаса. Это был подвиг любви – у нее онемели руки-ноги, заболела спина, заурчало в животе, она опустилась на стул и уснула от изнеможения.

К тому же она была слишком резко очерчена: шея, ключицы, грудь, мускулистые бедра. Такой рельефной натуре лучше позировать скульпторам. Поэтому Митя по-дружески предложил Илье сменить Галю на Лену, они ее звали Элен, куда более обтекаемую и меланхоличную, – час, два будет сидеть неподвижно и смотреть в одну точку. А Галя – крепкая и порывистая, как сосна в Перхушкове, она Мите больше нравилась.

С тех пор Элен чуть не каждый день позировала для Ильи Матвеича, что-то он углядел в ней, наваяв галерею портретов, не считая рисунков, набросков и эскизов, где он изображал себя голым с пастушеским посохом в руке, своей плотностью и приземистостью напоминая пухлого сатира, а легкую воздушную Элен с развевающимися волосами немного растерянной рядом с этим ярыжником.

Именно в Вышнем Волочке он стал уходить от реализма и обращаться к абстрактным формам живописи, но пока угадывалось ее лицо, сияющее нагое тело, а главное, безупречно чистая душа, особенно это видно было в работе “Элен падает в пропасть”, которая долго висела у него в комнате между книжными шкафами.

Жизнь в абрикосовке замирала, когда загадочная незнакомка звонила в парадную дверь (И.М. Золотник – 5 звонков). Он суетливо бежал открывать, и она вплывала в своем шелестящем просторном плаще с капюшоном – папочка звал ее “мадам Бонасье” – или в шелковом платье с незабудками. Шляпа, сумочка, перчатки – это производило на обитателей нашей квартиры неизгладимое впечатление.

На расспросы Илья Матвеич, обычно такой открытый, дружелюбный, коротко отвечал:

– Это моя натурщица, я ее рисую.

Стоило двери в комнату за Илюшей и его музой закрыться, только ленивый не вылезал на свет божий из своей норы, чтоб ощутить в коридоре шлейф ее присутствия, вдохнуть аромат “Ландыша серебристого”, а таксист Гарри порой до того докатывался, что в отсутствие супруги-милиционерши приникал к замочной скважине. Это не одобрялось общественностью, но встречалось с пониманием.

– Ну, что там? – спрашивала его Зинуля как бы походя.

– Раздевается, – шепотом отвечал наблюдатель.

– А??? – Зинуля была глуховата.

– Тсс! – Гарри прикладывал к губам палец. – Усаживается на стул.

– Голая??? – интересовалась Надюля.

– В чем ее мать родила!

– А Илюша???

– Выдавливает на палитру краску.

– Одетый?

– Как есть одетый.

– Кремень, а не мужик!

– Гарька, а теперь? – трясла его за плечо мамаша.

– Рисует, мам…

– А она?

– …Не пошелохнется.

– Чудеса в решете! – удивлялись старухи.

А надо сказать, Илья Матвеич имел обыкновение поставить чайник и тотчас же о нем позабыть.

– Илья Матвеич, вы хотите, чтоб мы угорели к чертям собачьим? – кричала ему Берта с кухни.

– И-иду, – отзывался Золотник и в заляпанном краской фартуке шествовал неторопливо по коридору с таким достоинством, будто этот человек был самим Творцом Вселенной.

– Мамочка моя, царствие небесное, чтобы ей на том свете достались одни только сушки маковые в меду, – оправдывался он перед соседями, – всегда меня называла идиотом. Но так любовно, даже изумленно: сделаешь что-нибудь – она восхищенно: “Идиот!..”

Так вот лукавые старушки, которым очень уж хотелось глянуть, что там такое у Ильи творится, придумали поставить на огонь Илюшин обгорелый чайник и закричать как бы издалека:

– Илю-уша-а-а! Ча-айни-и-ик!

Он выскочит и побежит, оставив дверь распахнутой, и тут они увидят…

И тут они увидели, вернее, мы, хотя я – вряд ли, но вышло так, никто не понял почему, а тридцать человек соседей столпились у его двери, завороженные великим таинством искусства.

Глазам открылась вот какая картина – накинув шарф прозрачный цвета южной ночи, сидит на стуле обнаженная Элен, глядя сквозь них в какие-то такие дали, куда, как говорил потом беспутный Гарри, Макар телят не гонял.

А Илья свет Матвеич уж возвращался с чайником, в другой руке – банка варенья, на шее – связка сушек.

– Элен, Элен, – он окликал ее, как лебедь Леду, – вот черт, поставил чайник на плиту и напрочь позабыл. Что бы я делал без моих соседей!!!

Как же Илюша горевал, рассказывал мне Абрикосов, когда заснеженным январским днем она пришла к нему.

– Я вышла замуж, – говорит, – больше позировать не буду.

– Но мы же не закончили картину…

– Всё-всё, – произнесла Элен, румяная, в кроличьей шубке, штампованной под леопарда. – А то меня муж прибьет.

“Кончились краски…” называлась эта картина. Она в самом деле была незаконченной: что-то детально прописано, а что-то неясно, туманно, верхний правый угол вообще не затронут.

Илья напился! Три дня и ночи лежал лицом к стене. Митя звонил на комбинат, хотел заказать натурщицу, на комбинате их две тетки…

Илья Матвеич хохотал, как Мефистофиль в исполнении Шаляпина, когда об этом услыхал.

– Да ты с ума сошел, – стонал он, утирая слезы, – кожа Элен так чувственна и светоносна, она играет красками… Я буду рисовать ее с закрытыми глазами…

Вот он и рисовал ее всю свою жизнь, по памяти, силуэт постепенно таял, растворялся в его полотнах, пока через несколько лет не слился с пейзажем, стал мерцанием, а потом и вовсе пропал за красочным слоем.

Люди поворачиваются, открывают невидимую дверь и уходят, а мы стоим и смотрим им вслед, не понимая, как это возможно? Мы так ярко и отчетливо их помним, а вокруг столько живых свидетельств пребывания этого человека на земле!

Что делать с картинами? Забрать? Картин-то много! А если оставить – утром приедет мусорка и вывезет на свалку в Одинцово, свалят и утрамбуют.

Флавию звонить бесполезно, он как-то отрешился. Раньше говорил: “Я буду любить тебя до твоего последнего вздоха!” А сейчас – как ни позвонишь, отвечает рассеянно: “Завтра, и послезавтра, и послепослезавтра у меня танцы, а дальше посмотрим…”

Да еще с некоторых пор его всецело поглощали вопросы оздоровления.

Он и прежде был ипохондриком, тщательно изучал ранние симптомы разных эсхатологических недугов, стоило ему заподозрить у собеседника что-нибудь не то, он разглядывал тебя чуть ли не в лупу: не вскочило ли где чего, не зашелушилось ли?

Как-то он и сам явился ко мне на свидание с обметанными губами.

Бабье лето стоит золотое, в воздухе летают паутинки, дует теплый ветерок, парк полон шорохов и шелеста. В самом что ни на есть благодушном настроении Флавий меня обнял и собрался поцеловать (ибо, как говорил Авиценна, поцелуй ускоряет сердцебиение, стимулирует кровообращение, укрепляет иммунитет…).

Тут я и спрашиваю:

– Это что у тебя на губах – простуда?

Он как закричит:

– У меня никогда не бывает простуды!

И вдруг подозрительно:

– А у тебя что, бывает?

Я твердо:

– У меня не бывает.

– Это я ананас ел!!! – вознегодовал Флавий. – Ананас купил на рынке… зеленый! Ты когда-нибудь ела ананас? Ананас в кожуре? Небось только вылавливала в компоте! А ты поешь его в кожуре! Он знаешь как губы разъедает!!! Все губы расцарапал, мне их так щипало!!! А тут еще ты со своими гнусными подозрениями! Ну и ладно! – кричал он на весь Ботанический сад Российской академии наук. – Не хочешь целоваться – не надо!

И зашагал прочь, не разбирая дороги. Я догнала его, ухватила за рукав, но он оттолкнул меня в страшной ярости:

– Главное, кому ты это посмела заявить? Человеку, который столь тщательно следит за своим здоровьем, что гигиена давно стала для него превыше всего! Да я за здоровье жизнь готов отдать! Тебе и не снилась такая гигиена, какую я развожу! Запомни: умирать буду, а тебя больше не поцелую, на коленях будешь молить, в ногах валяться, песок целовать, по которому я ходил…

В то время Флавий еще балансировал между сплином и страстью, а тут уже явный обозначился перекос. Только в страшном сне Флавию могло привидеться, что мы с ним дружно, плечом к плечу копаемся в мусорном баке. И где? В самом центре Москвы!

Надо звать Федора, он как раз вынырнул со дна провальной воронки массива Ай-Петри и пока не углубился в сарматские известняки Прикаспия у озера Баскунчак.

Я набрала его номер.

– Слушай, Федя, тут такое дело… надо приехать – забрать кое-какие вещи, откуда-откуда… из помойки! Не просто вещи, это картины художника Ильи Матвеича, моего соседа, я тебе про него рассказывала. Пойми, это очень важно, его картины выбросили, а сам он умер… да нет, он сначала умер, а потом выбросили! Да не его, а картины! Мы должны их спасти!

– О боги! – стонал Федор. – Муж из пещеры вылез на божий свет, не мылся, не брился, хотел выпить пива, возвыситься духом. Нет отдыха измученной душе, только в подземных казематах – ширк-ширк, летучие мыши нарушают блаженную тишину. И что там над нами долбают без остановки, колесный пароход!

– Наверно, они хотят сделать ванну вместе…

– …с нашей? – подхватил Федя.

Но через полчаса был уже во дворе, примчался на грузовой “газели”, косматый, бородатый, с насохшей глиной на комбинезоне, в громадных туристических ботинках сорок пятого размера, в каске с налобным фонарем. Ярким лучом электрического света Федя прорезал тьму и высветил меня с плюшевым медведем.

Он поднял с земли картину и принялся мрачно рассматривать.

– Ну, не знаю. Ты уверена?

Мы стали собирать живописные полотна по три, по две в стопки, носить в машину.

Водитель, увидев, что явные барахольщики тащат какой-то хлам, поглядывал беспокойно, не замарают ли этим хурды-мурды его грузовой отсек. Напоследок я закинула рулон и сумку, рядком уселись в кабину, мишку на колени, и машина тронулась. Тут меня Федя даже приобнял, то ли из нежности, то ли чтобы места побольше было на сиденье.

Водитель сначала хмурый был, потом спросил:

– Э… так это что, картины? Ваши или чьи?

– Мои, – сказал вдруг Федька, – переезжаю, мою мастерскую затопило! Вот и попросил жену пока постеречь.

– А… а вы, уважаемый, художник, да, как вообще, что рисуешь? Пейзажи? Продаешь? У меня дядя в селе Кочкор, художник, до этого он был бухгалтер на предприятии, а как на пенсию вышел, задумал картины рисовать. Его портрет моей матери у меня дома висит, жалко, его немного тоже водой залило, дождь сильный был, мокрый очень, вот думаю, краски купить, подправить лицо, сам дядя Элгазы не может уже, нет его. Там сейчас тепло, надо ехать домой… Какие краски купить, не знаешь? Гуашь называется? Запомню, у меня память хорошая, я до того, как таксистом стал, в школе работал, учителем, арифметике детей учил… – Звали нашего водителя Бабыржан, мы ему понравились, он помог выгрузить наши сокровища и поднять их в квартиру.

За аквариумным стеклом в изумлении наблюдали за этой суетой пара любопытных вуалехвостов, черненький гурами, сомик и три улитки. Пашка суетился, подтаскивал картины, мокрой тряпкой вытирал подрамники от грязи. Сумку с красками вынесли на балкон – для профилактики. Но когда все полотна сложили в штабеля, а медведя, почистив щеткой, усадили на стул, Павел встал руки в боки и сказал:

– Я тебе делаю замечание, Рая, зачем ты налила воду в мотыля и поставила на суп? Я взял это из холодильника и все туда пролил.

– Ха-ха-ха! – захохотала я. – Какое смешное происшествие!

– Особенно для того, кто этот суп съел, – мрачно сказал Федор. – Если у него есть чувство юмора.

Зайти взглянуть на картины Флавий был еще в состоянии. Хотя последнее время о людях искусства отзывался неодобрительно. Иногда мы ходили вместе в кино. Редкий случай, чтобы Флавий дождался развязки. Только одержимые странники в фильме “Птицы”, летящие над горами, пустынями и океанами, рискуя жизнью, ориентируясь по солнцу, звездам и магнитному полю земли, пришлись ему по нутру. Все эти зяблики, щеглы, тучи грачей, гусей и лебедей да клины журавлей тронули его тонкую душу.

Нам еще тогда в стоимость билета вошло по жбану пива “Золотая бочка” и попкорн. А в конце фильма Флавий преподнес мне “Жития святых Оптиной пустыни” и мороженую клюкву.

Обычно его хватало минут на десять, после чего он вскакивал и покидал зрительный зал.

– Это такая плохая актриса, – говорил Флавий про героиню, – ее надо было снимать скрытой камерой в трех позициях: на унитазе – когда у нее запор, там же, когда у нее понос, и третья – когда туалет занят, а у нее болит живот. Была бы такая радость!

О фильме, в котором нам удалось засветиться, – меня, правда, не показали, а Флавий разок промелькнул в похоронной процессии, – он отозвался так:

– Им бы еще хорошего сценариста. Хорошего режиссера. И хороших актеров.

Я любила театр, выставочные залы, концерты, чего Флавий на дух не переносил.

– Не любите ли вы театр, как не люблю его я? – спрашивал он задумчиво, ни к кому не обращаясь.

Писателей он называл заполнителями пространства и признавал только сочинителей крылатых афоризмов. Однажды на пике вдохновения я произвела на свет афоризм:

Она была готова дать каждому, так она любила людей!

– Некоторые горе-писатели думают, что сочинить афоризм легко, – сказал на это Флавий. – Все равно что повестушку или романчик накатать. Им невдомек, что в Настоящем Афоризме не должно быть ни одного лишнего слова и даже звука!

Она была готова дать каждому – так она любила людей!

– Почувствуйте, как говорится, разницу! – закончил он торжествующе.

Флавий вытащил из штабеля один холст, перенес поближе к окну. Краски, мутные в полумраке, вспыхнули, заярчились, и с полотна хлынула масса света, в которой угадывались размытые женские очертания, странные животные, пальмы, молнии, дождь, край окна и какие-то далекие лица, полузабытые, живущие в моем сердце. Они задавали неуловимый ритм, идеально вписываясь в пространство, текучее и бездонное, как наваждение.

– Ну, напустил туману, – сказал Флавий. – Надо матери показать, возможно, тут мутной дымкой подернуты сюжеты Страшного суда. Пусть глянет специалистка. Вдруг это мура, а не живопись? Хорошую вещь не выбросят.

– Ерунда! – неожиданно возразил Федор, выходя из ванной – помытый, побритый, в новой майке-алкоголичке, которую я купила ему в магазине уцененных товаров. – Неоантроп выбрасывает порой драгоценные вещи. У нас под Актюбинском… или Алапаевском… забыл, в подземелье такие сквозняки, все выветривают, все и навсегда, одну пещеру завалили, водиле было лень на свалку пионерить. А эта пещера – колыбель человечества! Три палеолитические стоянки, наскальные рисунки, кучи костей, огненная река и мост в загробный мир, тонкий, как волос, и острый, как меч! Кстати, я там обнаружил диван в хорошем состоянии, хрустальную вазу с отбитым уголком, ковер почти новый и собрание сочинений Паустовского! Была еще соковыжималка сломанная, а ваза пригодилась, в ней горела свеча!

– Вот чем Федор отличается от Флавия, – сказала я, глядя на обоих влюбленными глазами. – Он ощущает целесообразность Универсума.

– На самом деле Федор – это я, – отозвался Флавий, – только никому не рассказывай!

Тут же, не сходя с места, решили устроить квартирник – выставку художника Золотника у нас дома. Неделю забивали гвозди в стенки, развешивали картины, расставляли на диван, телевизор, на кровать, даже над унитазом повесили. Федор написал гуашью и кисточкой плакат: “Илья Золотник. Живопись”.

Подумал и спросил:

– Может, написать: “Андеграунд”?

– Нет, – сказала я. – Надо: “Спасенный андеграунд”.

Флавий предложил “Спасенный из помойки…”.

– Лучше “Спасенные шедевры…”.

– Не будем опережать события! – сказал Федор. – Затем мы и зовем публику, чтобы дорыться-докопаться, шедевры это или “горний хрусталь”?

Оставили только имя автора и слово “живопись”, в чем мы не сомневались.

Открытие нацелили на шесть вечера в пятницу.

– Флавий пускай собирает народ, – предложил Федька. – Он такой живчик!

– Ой, “живчик”… – говорю я.

– Ну – полуживчик!

Добыли грузинское саперави в литровых пакетах, Илья Матвеич любил грузинские вина. Он всякие любил, но грузинские особенно.

– Грузия, – говорил Золотник, – славится своими винами, поэтому саперави покоряет приятной терпкостью и насыщенным вкусом. Ах, какое вино делала моя бабушка в Евпатории из растущей у нее под окном “изабеллы”. Ну и в магазине, чтоб не иссякал родник вдохновения, – рассуждал он, – лучше брать номерной резерв, чем импортную дрянь.

Я купила чипсы, нарезку. Глядь, Мальвина Юрьевна, старушка, затаскивает по лестнице многопудовые картонные коробки. Я хотела помочь, спрашиваю:

– Что это такое?

– Да перец консервированный болгарский! – отвечает мне бабушка с голубыми волосами.

– Недорого?

– Бесплатно, – отвечает Мальвина. – У него срок годности кончился, вот и отдают. А там есть хорошие. Их легко узнать: если при вскрытии засвистит – протухлый. А нет – можно кушать. Рай, ты пойди возьми.

Я хотела проверить, мне тоже дадут или пошлют. Нет, грузчик сам предложил:

– Бери, – говорит, – что стоишь?

Я взяла несколько упаковок, забила банками холодильник, банки со свистом выбросила. Тихие выложила в салатницу.

Федька принюхался и сказал:

– Если бы я служил в гарнизонной столовой, офицерам бы это лечо не стал давать, а солдатам можно.

Сетуя на судьбу, Флавий поплелся на фабрику “Красный Октябрь” – там открылась выставка художников-авангардистов.

У него был друг, абстракционист Ваня Колышкин, которого Флавий чтил за бестелесность творений. С помощью кисти и туши Колышкин испещрял мир вокруг себя какими-то знаками вроде китайских иероглифов. Ваня исповедовал стиль “безумной каллиграфии” даосских монахов, когда буквы искажались до нечитаемой скорописи, переходя в чистой воды экспрессию.

Ничто не повторялось, заранее не готовилось, хрупкие Ванины видения всплывали из глубин его подсознания, словно невещественные письмена, возникшие перед мысленным взором Навуходоносора, и вихрем нисходили буквально на все что ни попадя, чтобы исчезнуть в тот же миг. Ибо холстами служили ему плывущие в небе облака, озерная гладь, прибрежный песок и снежные поля Подмосковья.

Свои вензеля Колышкин выписывал и на конкретном теле Флавия, для которого расхаживать перед почтеннейшей публикой с открытым забралом было так же органично, как для папуасов Новой Гвинеи.

Божественные глаголы стекали с Ваниной руки на физическую субстанцию Флавия, сливаясь в необусловленный знак свободы духа, торжествующий над бренностью тела, пока тот не растворялся в зыбких письменах и сиянии пустоты, возвращая вечности загадочное послание Колышкина. Оно бы и Флавия утянуло за собой, не будь у него весомых обстоятельств, удерживающих в этом мире.

– Мы с тобой не доделали две вещи, – он говорил. – Не дореализовались в кино и не досамореализовались.

Нобелевской премией Флавий, будь его воля, награждал бы писателей, которые никогда ничего не написали, и превозносил до небес гобоиста, исполнявшего “Бранденбургские концерты” Баха для дуба, которому исполнилось сто лет.

– Есть такое выражение: зарыть талант в землю. Это самое правильное, – заявлял Флавий. – Не можешь не творить – твори, позабыв о рейтинге и коммерции! Цветок просто цветет, а заметят его или нет, ему по барабану.

Он вывесил при входе на выставку плакат, но, когда зашел в галерею и начал раздавать приглашения, в углу стало надуваться нечто вроде огромной красной сардельки с ложноножками, оно вздувалось и вырастало из-за угла, стремясь заполнить все пространство, а посетителя, возбудившего спрятанный в большом и красном фотоэлемент, решительно вытолкать наружу.

Флавий успел полюбоваться творениями: “Шестеро, которых тошнит”, “Нагая женщина с усами”, “Самсы и Цамки”, циклом графических работ “Праздник дохлого окуня”, громадным гипсовым человеком с хоботом вместо носа, один там художник все свои картины вывешивал вверх ногами и снискал этим мировую славу, другой рисовал ногами – подвязывался на веревке, макал ноги в красную краску, раскачивался – и выходила броская кроваво-акриловая какофония из серии “Бахус, хитрый и живучий, виночерпий у богов”.

Ему только приглянулись кормушки для птиц в виде храма Христа Спасителя и высочайше пики Памира казаха Ербалсына – тот взял кастрюли алюминиевые, раздолбал и сделал из них пик Ленина, пик Коммунизма, пик Революции. Зеленая кастрюля у него – весна, белая – зима, кастрюля с цветами – лето…

Больше Флавий не трубил о нашем квартирнике, боялся надолго уходить из дома: столько лет он ждал чуда – вдруг позвонят с какой-нибудь киностудии и он услышит в трубке: “Яп-понский городовой! Мы потрясены вашим сценарием! Договор – на любых условиях!”

Правда, с недавнего времени у него появился мобильный телефон, но ведь не каждый об этом знает. А пока он будет болтаться по выставкам и втюхивать флаеры, раздастся звонок на домашний, мама подойдет или бабушка:

– А? Что? Из Голливуда? На двадцать миллионов??? А Флавика нету дома…

Однажды в разгар перестройки нувориш из Нижневартовска предложил ему снять короткометражку – эротический фильм со сценаристом в главной роли, бюджетный вариант. Осталось отыскать подходящую героиню, учитывая уйму факторов: душевная чистота, актерское послушание, любовь к герою (к Флавию – искренняя!), духовная зрелость, раскованность и – минимальная актерская ставка. Довольно редкий вырисовался типаж, скорей всего, не существующий в природе.

– Твоя рожа видится мне, – задумчиво говорил Флавий, – но хорошо бы без проволок на зубах.

Как раз я занялась выравниванием их нестройной шеренги. А то при моей улыбке трубача Армстронга (“Зачем ты так разеваешь рот, когда смеешься, всех мужчин распугаешь! Тебе кто-то: «Дама!», а ты: «Га-га-га!»”, – негодовал Пашка) любой микроскопический дефект бросается в глаза. А тут – и скученность зубов…

– …И трепетность ланит, – подхватывал Флавий, который всячески убеждал продюсера, мол, если у партнерши в момент оргазма будут посверкивать железные брекеты, это станет изюминкой и добавит драйва.

Меценат канул в Лету. Но Флавий, сидя без гроша, не имея определенных занятий, обуреваемый грандиозными идеями, не терял надежды!

Впрочем, если б он вообще не произвел никаких телодвижений, а только осчастливил нашу стихийную выставку явлением своей драгоценной мамочки, я и тогда благодарила бы небеса за то, что встретила на своем пути этого самобытного человека.

Без десяти явились Флавий и Агнесса. Флавий, как обычно – в свитере под байковой малиновой ковбойкой, вытянутых на коленках брюках, в неизменных белых носках с красными пятками. Как-то в вагоне метро мы с ним увидели бабусю в таких же носках, Флавий даже смутился, он высоко ценил эти носки: если в них, утверждал он, шагать по проезжей части дороги по ходу движения, никто тебя не задавит, все почтительно будут объезжать.

Зато сиятельная дочь короля Эдессы – первого оплота крестоносцев за голубым Евфратом, увы, завоеванного эмиром Алеппо Занги, мечтавшего прибрать к рукам Дамаск, а там и всю Большую Месопотамию в зоне Плодородного полумесяца, однако внезапно сложившего голову при дурацких обстоятельствах: проснулся среди ночи, увидел слугу, пьющего из его кубка, поклялся утром сварить мерзавца живьем и спокойно уснул, а тот со страху, недолго думая, зарезал грозного эмира-сельджука, бежал и спрятался в осажденной сирийской крепости, – короче, Агнес де Куртенэ оделась явно на вечерний выход. Томная и женственная, в сапфической хламиде из черно-красного плюша, от которого чуть веяло заветным сундуком бабушки Иоветы, с ярко-синим индийским шарфом на шее, – Федька просто охренел, когда ее увидел.

Презрев застолье, она пустилась обозревать картины – в лорнет.

– Любопытно, – услышала я ее величаво-певучий голос. – Что-то в этом есть… Какая-то лучезарная сила, которая лепит мир на свой лад. Поэзия на холсте, авангард, напоминает Вейсберга по живописной манере. Это же один московский круг! Белое на белом… Только у того были банки, шары и белые кубы… А тут, часом, не раввин Симеон, по слову которого содрогалась земля и слетались ангелы? – спросила она у Флавия.

– Если бы я был уверен… – заметил сын этой августейшей особы.

– В чем?

– Да хоть в чем-нибудь!

– Вот мы и просим дать нам консультацию, – сказал Федор. – Но только точно, ясно, авторитетно: нетленка это или безнадежная мазня?

В дверь позвонили. На пороге стояли два человека в почтенных летах. Слегка полинялый субъект с можжевеловой тростью галантно представился:

– Мечислав Иванович Бредихин.

– Если Мечик явился на вернисаж – ожидайте отличных продаж! – возвестил его спутник с белой круглой бородой в двух рубашках – снизу желтая, сверху синяя в черный рубчик – Георгий Самоквасов.

– Надеюсь, мы не опоздали? – поинтересовался вальяжный Мечислав Иванович, наметанным глазом просекая уголок с фуршетом.

Чинной походкой, не отвлекаясь и не сворачивая, они направили стопы к праздничному столу. На локоток Самоквасов набросил пиджак, безрукавку, под мышкой зажал твидовую кепку, но это не помешало ему наполнить “бокалы” себе и мэтру.

– Нам, привыкшим на оргиях диких, ночных пачкать розы и лилии красным вином, никогда не забыться в мечтах голубых сном любви, этим вечным, чарующим сном… – продекламировал Мечислав перед тем, как пригубить вино.

– За искусство! – подхватил Самоквасов.

– За наше вечное, безграничное, высокое и святое русское искусство! – добавил его велеречивый друг.

Они осушили чарки и тут же наполнили вновь.

– За мастеров кисти! – провозглашал один. – За наших прославленных и непризнанных, маститых и только-только вступающих на сей тернистый путь…

– Да не оскудеет земля русская талантами! – отзывался второй, опрокидывая стаканчик за стаканчиком.

Ясно было, что оба они пользуются в Союзе художников большим влиянием.

– Неплохое саперави, вы не находите? – заметил Мечислав Иванович, изнеженный и привередливый, уминая мои канапе с маслом, луком и селедкой.

– Кстати, никто так не умеет подделывать вина, как грузины и молдаване, – ответствовал Самоквасов. – Представьте, однажды на вернисаже я чуть ли не насмерть отравился киндзмараули! С молдавским вообще вышла хохма – ребята на открытии поставили бутылку марочного каберне, а там оказалось домашнее мерло!

– Льют что попало и клеят этикетки! – возмущался Мечислав. – А помните, было время, на вернисажах подавали шикарное калифорнийское Franzia?

– Хорошее винцо, – соглашался Георгий. – Теперь по большей части выставляют испанское или недорогое итальянское…

– На вкус – будто все из одного корыта, что Италия, что Испания, – ворчал Бредихин.

Мое застолье показалось им не вполне обильным.

– Любезная моя! У вас в доме есть колбаса? – поинтересовался Бредихин. – А то я с утра не емши, пришлось присутствовать на заседании в Академии художеств, забегался, не успел пообедать.

Пашка сгонял на кухню, притащил старику бутерброд с колбасой.

– Мальчик, слушай, а можно еще один сэндвич для моего закадычного друга? – попросил Бредихин. – Георгий Самоквасов баллотируется в президенты Академии художеств, ему надлежит усиленное питание.

– Ладно, – сказал Пашка и сварганил еще один – для будущего президента.

Все были при деле. Федор, как заправский хозяин салона, сопровождал Агнессу, брал картины, переносил их поближе к лампе, подставляя пустую раму, выданную нам отцом Абрикосовым, видимо, когда-то в этой раме было заключено единственное произведение искусства в нашей семье. Впрочем, была ли в ней картина, никто не помнил.

Возможно, она полвека ждала этой минуты, чтобы обрамить работы Золотника, хотя не очень-то подходила по форме и по размеру, но все равно придавала какую-то значимость живописцу, которому явно было до лампочки, станут вешать на стенку его картины или не станут, главное – обрисовать эту силу беспредельности, встроить в окружающий космос прямоугольник личного космоса, потеснив реальность, набросить заплату на ветхую и самопальную ткань вселенской материи, залатать – куском своего добротного полотна – и довольно. А рама – это тлен и суета.

– …Как преображается в раме картина! – изумлялся бывший Степа Жульдиков, а ныне абстракционист Блябляс. Его дедушка, грек, носил эту благородную фамилию, внук ее себе присвоил. Решил вырваться из нашего рабства хаоса, гнета и печали в царство грез и галлюцинаций – на Пелопоннес, поближе к святилищу Зевса в Олимпии, жениться на гречанке и начать жизнь сначала, получая питание прямо из мирового пространства.

– И прежняя фамилия была благозвучной, – сказала я, – и нынешняя ласкает слух!

– Так что шило на мыло, – простодушно заметил Федор.

Пашка без устали курсировал между холодильником и плотоядными академиками, я то и дело бежала на звонок – встречала гостей. В полном составе явились участники выставки “Большой и Красный”, а также наивный художник Орлов – чтобы выучиться на примитивиста, он окончил Строгановку.

Буквально из воздуха материализовался изысканный Жан-Луи, уроженец Парижа, его голову украшала засаленная бандитская шляпа с высокой тульей и фазаньим пером.

Зато Шабуров и Мезинов принесли свои головы в стеклянных банках.

– Ой, как это они сделали? – удивился Пашка.

– Отрезали себе головы, положили в банки и принесли – им лишь бы впечатление произвести, – ответил Флавий.

Пара безумцев – Клава Ёнчик с искусственным членом в кармане и Гога Молодяков, неформал с дурной репутацией: две косички на бритом темени, в старушечьей вязаной кофте – несли какую-то заумь: “объективация духа”, “бинарность”, “герменевтика”, “органон”…

Явился не запылился Бренер, автор поэмы “Хламидиоз”, известный скандальными выходками: то наложил кучу под картиной Рафаэля, извозил краской “Белый квадрат” Малевича, отмотал срок в Голландии и ознаменовал свой выход на свободу, заглянув к нам на огонек.

Виноградов пришел беременный. Следом – импозантные представители армянской диаспоры в пиджаках и галстуках; фотограф Никлас Мраз, по-нашему – Коля Мороз, рыжий австриец, любитель современного искусства, приехал в Москву на кремлевский кубок по теннису; черноглазый Сикейрос – подбритые виски, взбитый чуб – с барабаном пау-вау, он заранее в него начал колотить на лестничной клетке, призывая род людской прорываться сквозь скорлупу обыденности, после чего примостился на кухне у батареи и деловито забил косячок.

Все очень обрадовались невысокому басилевсу в длинном плаще, берете и галошах.

Сам Аладдин осенил нас своим присутствием, его привел безошибочный коллекционерский нюх. Вокруг него, как планеты вокруг Солнца, закружились художники в надежде привлечь драгоценное внимание собирателя к своим творениям.

Не снимая плаща и берета, он сдернул галоши, обнажив щегольские лаковые туфли, осмотрел картины и выдал свою коронную фразу:

– Это стоит столько, за сколько это купят, а купят это, когда рак на горе свистнет.

– Страшный скряга, – прошептал мне на ухо Ёнчик, – что-нибудь да выклянчит, ничего ему не давай, пиявке!

– Абстракция требует границ, – философствовал Жульдиков. – Казалось, все разлетается, растворяется в воздухе, зато в раме оно обретает завершенность и гармонию, в раме – это уже не плоскость, но – тоннель в другую реальность. За рамой – банальность, внутри – гениальность, верно, Агнесса Львовна?

По углам разносилась беседа академиков, причем с каждым стаканом их пленум становился громогласней.

– Послушай-ка, француз, мы, русские, скучнейшие люди, когда трезвые, – просвещал элегантного Жана-Луи Жора Самоквасов. – А когда пьяные – очень мерзкие. Зато по ходу пьянства у нас существует генетическая точка росы, когда мы прекрасны. Но эту точку чрезвычайно трудно зафиксировать.

– C’est genial! – блаженно отзывался Жан-Луи, покачиваясь в соломенном кресле, потягивая вино, попыхивая трубкой. – Твой сперматозоид победил собратьев и первым добрался до назначения! – продолжал он по-русски, слегка грассируя. – Знаешь, сколько их мчалось к цели? O-la-la! А выиграл ты один! Вот что значит – croire en son еtoile.

– Ты не важничай, француз, – осадил его Самоквасов. – Твой Париж был сраной деревушкой, когда наши Псков и Новгород торговали со всем миром!

– Пока могу сказать определенно, это живопись масляными красками на… – вещала несравненная Агнесса, переворачивая картину и внимательно осматривая изнанку, – на холсте, холст “репинский”, отличается грубой тканой структурой, что дало художнику сосредоточиться на фактуре, а не на изображении. Красочный слой не тонок, а даже, я бы сказала, увесист. Художник применяет технику многократной лессировки, чем добивается… добивался удивительной светоносности. По-своему интересный, но достоин ли он Третьяковской галереи, это вопрос – пожалуй, нет, у нас же музей, там только избранные. Хотя художник нескучный, это важно в наше время, когда все зациклены на этом, как его… концептуализме, господи прости.

– В салон с ним тоже нечего соваться. Нонконформист этот Золотник, неформал, как и я, – утаптывал стежки Орлов. – Агнесса Львовна, вы должны увидеть мой новый цикл “Танец холодного огня с переворотом на четыреста пятьдесят градусов”, буду его показывать на днях в галерее на Полянке. Я передам приглашение.

Братья-армяне надеялись разжиться недорогими картинами, которые украсят Армянский культурный центр, старинный особняк в одноименном переулке, но бледные фигуры Ильи Матвеича, сверкавшие на небесах его души, ничем не напомнили им буйство красок незабвенного Мартироса Сарьяна, поэтому они быстро откланялись.

– А что вообще нарисовано на этих невнятных белесых картинах? – спросил Самоквасов, как только они с Мечиславом выцедили последние капли из винных пакетов. – Пейзажи? Натюрморты? Форма чего? Чего форма? Кто он такой, этот Золотник? Он вообще учился? У кого-то уроки брал?

– Он говорил про какого-то художника из Алма-Аты, – сказала я. – Кажется, Колмаков…

– Может, Калмыков?! Сергей Иванович? – воскликнула Шимановская. – Да это же последний авангардист Серебряного века, в Третьяковке есть его работы. Значит, Золотник учился у Калмыкова? Тут вырисовывается интересная история, даже преемственность!

– Учитель – нищий сумасброд, закончил дни в психбольнице, – не унимался Самоквасов. – И ученик покатился по той же дорожке!

– Они видели иные миры, а это не каждому дано, – заметила Агнесса и опорожнила стакан саперави, который я заначила для нее на подоконнике за шторой.

– Жлобы! Это сама первоматерия творения! – вознегодовал Орлов. – Дух вещей, которые нас окружают, их нематериальные формулы, а не формы! Автор срывает шелуху с реальности! А на отважных первопроходцев вроде меня и Золотника из академических подворотен всегда слышится лай академических шавок!

– Я вашу молодежь уничтожу! – рвался в бой Самоквасов. – Растопчу и разнесу! Я напишу разгромную статью в газете “Южные горизонты”, что вы все педики и лесбиянцы, а это ваше так называемое искусство – фуфло!

– …И мертвые восстанут нетленными, а остальные преобразятся, как сказано в Первом послании к Коринфянам… – чему-то своему радовалась Шимановская, немного даже приплясывая.

Ей-богу, она мне нравилась все больше и больше.

Мечик отвечал на эскапады собутыльника легкой ироничной улыбкой.

– Друзья, не будем ссориться! Маэстро так говорит, чтобы не было зазнайства и панибратства, проще сказать, фанаберии и амикошонства, как принято выражаться в нашей среде академиков. А сам Георгий Самоквасов – поклонник пре-ра-фа-э-ли-тов, – не без труда произнес он, подыскивая термин позаковыристее. – Неудивительно, что бессюжетная картина не трогает его душу.

– С чего ты взял, что я люблю прерафаэлитов? – воскликнул Георгий с таким видом, с каким Победоносец укокошивал гремучего Змия. – И теперь этими прерафаэлитами мне в морду тычешь! Я предпочитаю классическую живопись, и моя позиция как критика такова, что нужно оставаться на прежних позициях! Я при своей жизни пронаблюдал развитие искусства с 1805 года и понял, что Венецианов намного сильнее производил впечатление, чем все вместе взятые импрессионисты!

Внезапно Бренер схватил мою махровую герань и с криком “Жирная свинья, прохиндей, подонок, ублюдок!” принялся хлестать ею Самоквасова по мордасам, но тот отмахнулся от него, как от назойливой мухи, выбив из рук горшок.

– Перформанс не удался, – вздохнул Гога Молодяков. – Нет должной рефлексии, беспорядочная импровизация.

– Вр-р-рубитесь! – ликовал Ёнчик, сморщенный, как гриб, сухой, как шелуха от семечки. – Этот тип еще с импрессионистами боролся!

– Вы русский человек, у вас русское лицо! – Исхлестанный Победоносец обнял Ёнчика за плечо. – А все импрессионисты – евреи!

– Мне очень жаль, – ответил Ёнчик, – я чистокровный одессит и в некотором роде тоже… импрессионист.

– Как вы меня огорчили! – сказал сокрушитель змия. – Пойдемте, Мечислав, нам здесь делать нечего.

– Боюсь, мое терпение скоро лопнет, – сказал Федор. – Надо закрывать лавочку.

Народ намек понял и потянулся к выходу.

И тут гнетущую атмосферу развеял неожиданный гость. В стеганой телогрейке и шапке из нутрии пожаловал еще один чудодей – Бубенцов, излучавший тонкие ароматы роз и экзотических смол, которые просачивались даже сквозь дым и чад нашего квартирника.

Гриша значился арт-дилером, хотя закончил архитектурный, а по призванию был поэт.

– Посмотришь на небо – там звезды одне. Мне солнце на небе напомнят оне… – так он приветствовал не готовых к тяготам этого мира, хорошо ему известных по вернисажам Москвы хрупких созданий, с грустью покидавших учиненный ими бардак.

– Кстати, в подъезде я встретил Бредихина и его приятеля, – сказал Бубенцов. – Ишь, проныры! Я знаю их как облупленных, они совсем не те, за кого себя выдают. Представляются академиками, едят и выпивают за счет заведения, мимо этих самозванцев не просвистит ни один фуршет! Мечислав хотя бы однажды опубликовал хвалебную заметку в “Вечёрке” про выставку керамистов, после чего они стали очень плохо продаваться. А Самоквас – аферист без сучка и задоринки, да еще и краснобай. Как только им удается придать себе благообразный вид! Что, всё съели?! В другой раз гоните их взашей!

– В другой раз??? – переспросил Федор.

Под ногами у нас лежала сырая земля с черепками, герань расколошматили, в горшке с амариллисом – окурки, скатерть белая залита вином, стульчак обоссан, из кухни несет коноплей… И среди этого бедлама Ваня Колышкин с небесным взором, китайской тушницей и кисточкой в руке знай покрывал таинственными иероглифами нашу мебель, окна, двери и обои, крышку холодильника, унитаз, эмалированную ванну…

– Не-ет, – сказал Федор, – в первый и последний раз я устраиваю квартирник, это просто чума, и ради чего? Ради какого такого искусства???

Мы посмотрели на Флавия, ответственного за приглашенных, он стоял у окна и таинственно улыбался.

– Ну-ну, не будем судить слишком строго, – сказал Бубенцов. Под телогрейкой у него оказался элегантный серый костюм – двубортный пиджак и розовый галстук в полоску, отутюженные брюки были заправлены в черные яловые офицерские сапоги. – В этой компании есть своя перчинка, аттическая соль, если хотите, фокус-покус… И одновременно – засада. Они дают деньги шарманщику, когда за бакалею и за плоды хлебного дерева не плачено уже много месяцев. Но для того мы и пришли в этот мир, чтобы удивляться и удивлять! – И он указал на Сикейроса, который, пока еще на своих двоих, в состоянии наркотической полукомы нарисовался на пороге кухни.

– Как маленького крокодильчика пускают в ванну, сю-сю с ним, а потом не знают, куда девать, так и Сикейрос – курит марихуану, в Юго-Восточной Азии болтается постоянно, его кто-то спросит: “Тебя зовут Сикейрос?” – он с ним останется на пару лет. Недавно выучился тибетской медицине и стал практиковать как тибетский… хотел сказать “терьер”. Он вам уже дул в диджериду? – спросил Гриша. – Возвещал о конце мира? Только бил в барабан? Тогда трубный глас еще впереди!

– А регулярно дудеть – не вредно? – поинтересовался Блябляс уже из прихожей. – У меня знакомый трубач страдает варикозом. Ему это, правда, помогает знакомиться с девушками на пляже: “Видите, у меня вены вздутые на ногах – вот, вот и вот… Я музыкант – артист – трубач…” От баб отбою нет!

– Так же и писатель, – меланхолично заметил Флавий. – “Видите, у меня геморрой, я – писатель, инженер человеческих душ…”

– Le cœur a toujours ses raisons, – подал голос прикорнувший в кресле-качалке Жан-Луи.

– Жан-Луи, аристократ и клубмен, – продолжал Бубенцов парад-алле. – В Первую мировую войну он только родился, поэтому его не взяли в армию. А в Алжирскую – откосил, сказавшись сумасшедшим. У него было триста жен и триста детей…

– Je suis un homme heureux, non? Я счастливчик! – согласился француз. – Я мог бы родиться в голодной Африке, нo родился en France à Paris, и живу, как дож. Или мог родиться клошаром, в помойке искать queue de poisson… Et vous, madame, – он обратился ко мне с обворожительной улыбкой, – могли бы родиться там, где женщина совсем бесправная и забитая! A la vôtre! – И он допил вино на донышке бокала.

– А вот и наша птица Феникс! – воскликнул Гриша, обнимая и троекратно целуя Виноградова. – Этот человек прекрасен, как древнегреческая скульптура. Под его разноцветными одеждами и гладкой белой кожей течет горячая алая кровь и бьется любящее сердце. Им можно любоваться, но лучше на него молиться! Сейчас он на девятом месяце, вьет гнездо, а видели бы вы его огненное шоу, когда вокруг вспыхивает всепожирающее пламя и Гарик сгорает дотла, после чего восстает из пепла!

Бубенцов был в отличном, просто превосходном настроении. Ас общения, он обладал россыпью возможностей привлечь к себе сердца художников, показать, что он точно такой, как ты. На самом же деле этому редчайшему симбиозу арт-дилера и поэта были свойственны надмирность и полет и одновременно связанность с этим миром прочнейшими стропами, которые крепко удерживали его на околоземной орбите.

По ходу своего монолога он так и шарил глазами по стенам, будто напал на след похищенного шедевра из Лувра, взгляд его ярче и ярче загорался охотничьим огнем.

Он потрясенно двигался от картины к картине, то приближаясь, то отдаляясь от полотна, прищуриваясь и бормоча себе под нос вроде: “Черт-те что!” или “Гениально!” – не разберешь.

– Положа руку на сердце, – наконец заявил Бубенцов, – это золотая жила. Готов на реализацию взять любую работу из вашего собрания. А поскольку они мало чем отличаются друг от друга…

Тут одна картина с грохотом свалилась со стены.

– О! – сказал он. – Давайте ее сюда, это хороший симптом, значит, продастся, я вам говорю! Отличный натюрморт – или что это? Похоже на баклажаны…

– Это Юдифь с головой Олоферна, – поспешила ему на выручку Агнесса. – Вы разве не видите, Бубенцов? Приглядитесь…

– Да что мне приглядываться, за его картинами стоит вселенная, целая жизнь художника здесь отображена, судьба творца, трагический рок, преследующий живописца, вот что важно и повышает капитализацию… Самое главное, что нету его, это хорошо, что он умер, то есть плохо, что умер, но для продажи – хорошо. Значит, картин больше не будет, путь художника окончен – можно продавать. Я возьму “Юдифь с баклажаном” и покажу эксперту одного аукциончика в Лондоне, у него как раз рейд по московским мастерским. Окей? – спросил он Федора. – Кем он вам приходится, этот Золотник?

– Бывшим соседом, – сказала я. – Мы нашли его картины возле мусорки.

– То есть как – возле мусорки? – удивилась Агнес.

– А что такого? – не растерялся Бубенцов. – Слышали, картина Рубенса провалялась в сарае сорок лет, никому не нужная: эка невидаль, голая баба нарисована! Теперь ее реставрировали, и она стоит пятьдесят миллионов! Кто знает, может, мал Золотник, а дорог?

– Рубенс – это несколько веков, – возразила Агнесса, – а Золотник – даже века нет… Но, знаете, Бубенцов, я с вами согласна: словно зефир повеял над лугом – такой эти холсты излучают покой, такую тишину и в конечном итоге спасение, вы не находите? Ей-же-ей, я поговорю с завотделом новейшего искусства. Почему бы музею – в дар – не принять парочку полотен?

Будто Оскар Питерсон и Каунт Бейси за двумя роялями разговаривают друг с другом, они беседовали очень живиально. Пока Бубенцов не обернулся ко мне, вконец одуревшей от всего, видно было, что в голове у него так и пышет пламя, а внутри клокочут разные комбинации, и сказал:

– Беру половину с продажи. Как в песне поется: “Тебе половина, и мне половина! Луна, словно репа, а звезды – фасоль! Спасибо, мамаша, за хлеб и за соль!” …Всё, всё, ресторан закрыт, пора по домам.

Ушли Флавий с Агнессой, откланялся Жан-Луи. Покинул охотничьи угодья Григорий Бубенцов, словно подстреленного вальдшнепа, унося под мышкой завернутую в полотенце картину Ильи Матвеича с изображением то ли ангелов, то ли облаков, то ли бледных баклажанов на бледно-голубом поле.

Крепко обнявшись, спали Павел и медведь, пропахший до печенок табаком. Глядя счастливые сны, в нашей супружеской постели мирно посапывал подкумаренный Сикейрос. Рядышком вздыхал его неразлучный жестяной пау-вау, обтянутый бизоньей кожей.

А на зеркале в туалете красовалась особо замысловатая закорючка, начертанная Колышкиным, одному ему понятная, означающая Путь или Огонь, снедающий все на своем пути, я не знаю.

Назад: Пуп вселенной

Дальше: Закон Золотника