5

Оранжевый

Танец апельсина.Райнер Мария Рильке

2 августа 1492 года Христофор Колумб отплыл из Испании, чтобы найти Новый Свет. Но когда три корабля – «Санта-Мария», «Нинья» и «Пинта» – вышли из гавани Палоса, им пришлось двигаться очень осторожно, чтобы не столкнуться с несколькими покачивавшимися на волнах маленькими лодками, заполненными перепуганными мужчинами, женщинами и детьми. Всем евреям – а это почти четверть миллиона человек – было дано четыре месяца на то, чтобы покинуть страну, а указ был издан уже четыре месяца и два дня назад. Неудивительно, что они спешили: им было слишком хорошо известно, что произойдет, если они не покинут страну. Еще до того, как Фердинанд и Изабелла издали прокламацию, что Бог желает видеть только католиков, против евреев совершались акты ужасного насилия – поджоги, жестокое обхождение и как минимум конфискация имущества. Год назад сефардские общины по всей стране вздохнули с облегчением, поскольку столетний юбилей ужасной резни 1391 года не ознаменовался новыми убийствами, но они чувствовали, что что-то должно произойти. В Испанию пришла инквизиция, заполыхали костры.

На маленьких лодках, отплывавших через два дня после назначенного срока, вероятно, было полно ремесленников – кожевников, красильщиков и ювелиров, а также врачей, музыкантов и других людей, которые просто не могли покинуть места, где их семьи жили веками. Их последняя Пасха в Испании должна была отмечаться через несколько недель или даже дней после королевской прокламации 31 марта, и они, должно быть, сидели за семейными столами до поздней ночи, обсуждая, каким будет последний исход. И возможно, в одной из этих лодок сидел молодой человек, державший на коленях, словно ребенка, какой-то предмет, завернутый в ткань. Его карманы были бы набиты металлическими инструментами с деревянными ручками: они впивались ему в ноги, когда лодка раскачивалась, и он не мог понять, была ли эта боль невыносимой или успокаивающей.

Этот человек тоже собирался создать новый мир. Но, как и Колумб, в тот теплый день 1492 года Хуан Леонардо не имел ни малейшего представления, движется ли он к смерти или к открытию. На самом деле, как оказалось, путешествие великого итальянца привело Испанию к открытию красной краски, а путешествие еврея – к постижению секрета оранжевого красителя.

Кремона

Путеводители очень грубо отзывались о Кремоне. «Приятный городок, но скучный», – таково было общее мнение. Он был не таким впечатляющим, как Милан на западе, и не таким живописным, как поселения у озер на севере. Но я направлялась в этот маленький городок на севере Италии с особой миссией. «Танец апельсина», – написал немецкий поэт Райнер Мария Рильке в замечательном вальсирующем стихотворении о фрукте и цвете, которые притворяются сладкими, но на самом деле являются буйными и вызывающими. И я вспоминала эти слова, почти напевала их про себя, когда ехала в Кремону теплым августовским днем, желая узнать, как один конкретный апельсин может заставить петь музыкальные инструменты. В Кремоне были созданы некоторые из величайших инструментов в мире, и все же состав лаков, которые заставляют их сиять почти так же сладко, как играть, все еще остается загадкой. Примерно в 1750 году секрет изготовления оранжевого лака Антонио Страдивари был утерян – и по сей день никто не знает, из чего он его составил. Создатели музыкальных инструментов годами пытаются найти рецепт, для некоторых этот поиск стал навязчивой идеей, они почти уверены, что, едва секрет лака будет открыт, откроется и секрет его души, и ничто не помешает им самим сделать что-то очень похожее на творения Страдивари. Некоторые даже высказывали предположение, что лучшие скрипки Страдивари настолько наполнены жизнью и трагедией, что они, возможно, были окрашены кровью. Однако засохшая кровь скорее коричневая, чем оранжевая, поэтому годится в качестве метафоры, а не как расходный материал.

Кремона находится на берегу реки По. Когда-то этот город был настолько большим, что мог стать врагом Милана; сегодня же это всего лишь один из его многочисленных городов-спутников. И все же в этом городе ощущается определенное очарование – в его слегка обветшалом облике и том, что он словно бы удивляется прибытию посетителей, есть что-то очень настоящее. Сердце города – Пьяцца дель Комуне, площадь, расположенная рядом с собором XIII века. Когда я сидела там в первое утро пребывания в Кремоне, попивая латте на солнышке, я увидела велосипедиста, за спиной которого висел черный футляр для альта. Он соскочил с велосипеда и зашагал в магазин. Позже я заглянула в окно помещения, которое оказалось скрипичной мастерской, и увидела, как этот человек увлеченно беседует с мужчиной средних лет. Владелец инструмента был взволнован – с ним явно было что-то не так, и мастер пытался его успокоить. Это поразило меня, поскольку показалось квинтэссенцией итальянской жизни; безусловно, разыгравшаяся на моих глазах сцена происходила в этом городе многократно, ведь с этим городом связаны три величайших имени в истории скрипки: Страдивари, Гварнери и семейство Амати. Это место, где люди создавали скрипки со всей страстью.

И что удивительно, здесь по-прежнему занимаются ими. Сегодня, если вы пройдете по некоторым улицам Кремоны, то сможете уловить сосновый аромат скипидара, увидеть лавки ремесленников, которые работают с тонкими кленовыми дощечками. «Но почему Кремона? – спросила я. – Что такого особенного в этом городе, что он взрастил такой талант?» – «Не знаю – ответила женщина из туристического бюро. – Возможно, потому что нам повезло?» – предположила она.

Эта традиция не всегда почиталась особенно счастливой; на самом деле в течение многих лет, кажется, Кремоне было вообще безразлично. К концу XIX века скрипки были в значительной степени забыты: как и лак Страдивари, умение их изготавлиавть было почти полностью утрачено. И тут вмешался фашистский диктатор. Возможно, это было одно из немногого хорошего, что он сделал в своей жизни, хотя его мотивы, безусловно, были сомнительно националистическими; но в 1937 году Бенито Муссолини основал школу, где обучали созданию скрипок, а также открыл музыкальный музей, в котором рассказывалось о славном прошлом Кремоны.

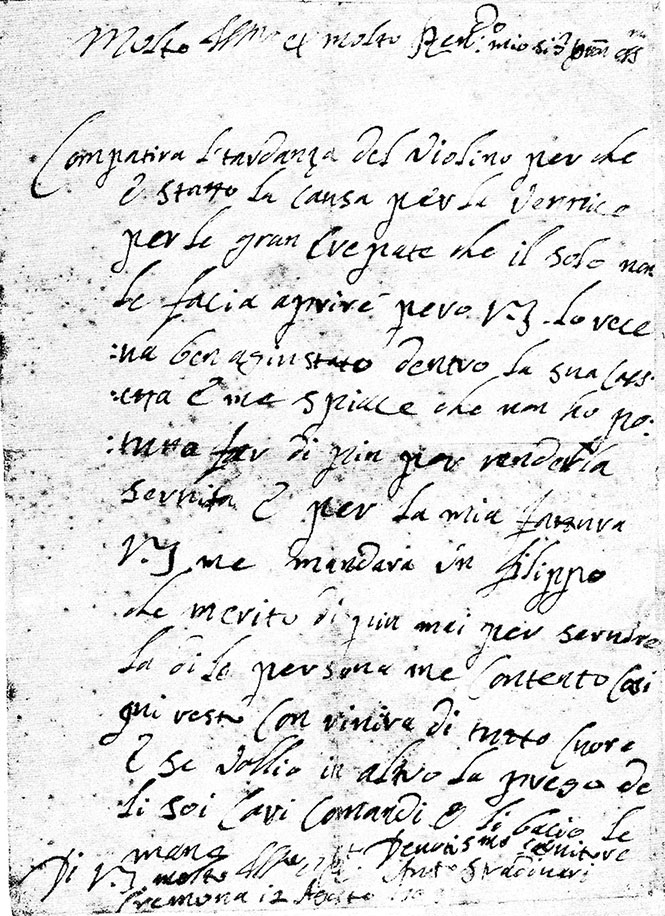

Музей Страдивари в Кремоне был построен быстро, и это заметно. Его унылые витрины со старыми плотницкими инструментами, разбросанными между обломками музыкальных инструментов (ни одна скрипка не пострадала!), квалифицируют этот музей как один из самых скучных в Европе, а ведь он посвящен столь интересному предмету. В нем хранятся уникальные формы, которые мастер использовал для изготовления инструментов, – но в музее даже не пытаются объяснить их значение неспециалисту. Однако была одна вещь, которая, по крайней мере для меня, окупила стоимость билета: письмо, написанное рукой Страдивари, в котором говорилось о лаке. «Самый прославленный, самый почтенный и достойный покровитель, – писал он 12 января 1708 года. – Я прошу вас простить мне задержку со скрипками, вызванную лакировкой больших трещин, чтобы солнце не могло снова проникнуть в них». Почерк выдает человека, который был скорее ремесленником, чем ученым; он даже очаровательно украсил буквы F и Р завитушками, напоминающими изогнутый завиток на передней части каждой скрипки. Письмо Страдивари заканчивается его восхитительно дерзким счетом: «За мою работу, пожалуйста, пришлите мне филиппо (миланскую монету), она стоит больше, но ради удовольствия служить вам я удовлетворюсь этой суммой».

За прошедшие столетия фраза о «лакировке больших трещин» была многократно изучена в попытках понять, какие ключи она может дать при разгадывании тайны Страдивари – и Амати, который работал до него. Похоже, лак был очень мягким, раз он так долго сохнет. Было ли иссушающее солнце частью секрета? – задавались вопросом исследователи. И был ли рецепт Страдивари похож на рецепт Яна Ван Эйка, который обычно выставлял свои алтари снаружи, чтобы сушить их на солнце, – и однажды оставил один так надолго, что картина растрескалась?

В приемной музея сидел студент. «Почему Кремона?» – спросила я его. Он пожал плечами и сказал, что не знает. Но он передал мне дорогую цветную книгу на английском языке об истории скрипки. Я пролистала ее, и вдруг один абзац привлек мое внимание. Это было описание того, как зародилась традиция создания скрипок в этом городе: в 1499 году в Кремону прибыл человек по имени Джованни Леонардо да Мартиненго. Он был лютнистом и сефардским евреем, и много лет спустя он обучил своему искусству двух братьев: Андреа и Джованни Антонио. В 1550-х годах Андреа сделал несколько первых скрипок – после того как музыкант из соседней Брешии решил взять смычок и играть с его помощью на лютне-гитаре как на арабском ребабе, а не щипать струны. А два поколения спустя внук Андреа, Никколо, научит этому новому ремеслу Страдивари и Андреа Гварнери.

Письмо Страдивари с упоминанием о лаке

Я поняла, что, возможно, это и было ответом на мой вопрос. Возможно, все началось в Кремоне, потому что однажды у ворот города появился человек, обладавший такими знаниями, что, когда он передал свои навыки двум талантливым мальчикам, те стали гениями. Он, должно быть, также обладал редким секретом лака: никто не знает, откуда взялся рецепт, но, вероятно, они узнали секрет от кого-то, так как лак присутствует на их самых ранних творениях.

Мы почти ничего не знаем об этом мастере лютни, кроме года, когда он приехал, а также того факта, что он мог быть одним из многих тысяч евреев, изгнанных из страны в 1492 году, и что ко времени переписи 1526 года у него в лавке работали два брата Амати (Андреа к тому времени исполнился двадцать один год). Мы даже не знаем его настоящего имени: Мартиненго – это город в австрийской Италии, где он, возможно, жил некоторое время; Леонардо могло быть его именем при крещении – если он был одним из тысяч испанских евреев, обратившихся в христианство, – а Джованни – это итальянская версия Хуана. Так что имя нашего лютниста само по себе было сборником историй. Он был человеком, составленным из множества различных частей, как и любой из созданных им инструментов.

Я представляю его в первый день в Кремоне не как человека, измученного долгим путешествием, а как рассказчика, гордо шагающего по виа Брешиа к центру города; он, несомненно, привлек внимание местных мальчишек, удивленных странным пузатым чудищем, которое этот человек нес. Наверняка они, играя, приставали к нему. А может, он сел и сыграл им балладу. Не слишком длинную: подобно многим создателям музыкальных инструментов, он наверняка никогда не думал о себе как о музыканте; а еще он мог не желать слишком много думать о потерянном доме – это было бы слишком больно.

Что мог повидать этот человек за семь лет? Возможно, ужасные времена взяли над ним верх, или опыт путешествий по Европе в то время, когда Ренессанс только начинался, вдохнул новую жизнь в него самого и в его искусство? Так или иначе, что-то произошло, потому что навыкам, которым этот беженец обучил двух итальянских мальчиков, раньше никто не обучал. Половина испанских евреев бежала в Португалию. Надеюсь, что Мартиненго не был одним из них. Один богатый человек заплатил португальскому королю по дукату за голову, что давало ему и половине его соотечественников право задержаться на шесть месяцев. Когда их время истекло, португальцы обошлись с ними так же жестоко, как испанцы, лишь немногим счастливчикам удалось уйти. Это был их второй печальный исход за один год.

В конце концов наш лютнист направился на восток через Средиземное море и, путешествуя, неизбежно собирал различные предметы, краски и впечатления, которые впоследствии ему пригодились. Я думаю, он был творческим человеком, экспериментатором и одиночкой. И он неумолимо перемещался в мир, где ценились именно эти качества. Сегодня некоторые художники жаждут заново открыть для себя методы прошлого, отсюда и интерес к оранжевому лаку Страдивари, но в этом поиске чего-то «подлинного» нет ничего нового: история искусства настолько наполнена ностальгией, что в какой-то мере даже сама создала ее. Поиск утраченных знаний был движущей силой многих художественных течений. Они создали неоготику, но создатели того, что называлось готикой, просто возвращались в воображаемое время темных веков. Даже римский стиль был всего лишь возвращением к греческому искусству.

К тому же так случилось, что конец XV века стал временем открытий, но для людей, живших в те времена, это было больше похоже на восстановление утраченных знаний. Художники и архитекторы были заняты попытками возродить дух Древнего Рима, а священники пытались вернуть ощущение чуда ранней церкви. Даже мореплаватели пытались скорее заново открыть известные земли, чем обнаружить новые: первоначальное задание Колумба состояло не в том, чтобы найти новую землю, а в том, чтобы отыскать альтернативный торговый путь в Азию. Таким образом, блестящего молодого ремесленника, путешествующего по Средиземному морю, скорее всего, в духе его времени, очаровывало богатство старинных материалов, так что он вполне мог пожелать перепробовать их все – древесину, краски, масла и лаки – в попытке воссоздать лучшие инструменты прошлого: своего рода Страдивари своего времени.

Ублюдочный шафран и кровь драконов

В мусульманской Северной Африке евреев приняли намного гостеприимнее, чем в католической Франции, так что в своем путешествии Мартиненго, вероятно, поначалу посетил южные порты – Алжир, Тунис, Триполи, где на крытых базарах этот беженец эпохи Ренессанса наверняка обнаружил первый из многих потенциально возможных красящих ингредиентов для своей портативной студии: оранжевый цветок, напоминающий ноготки.

Сафлор – необычное растение: если вы добавляете в отвар этого красителя щелочь, он становится желтым, если кислоту – он обретает красивый малиново-розовый цвет. Именно в такой цвет окрашивали оригинальные «красные» ленты, которыми некогда обвязывали юридические документы в Англии и которые дали имя современным запутанным бюрократическим процедурам. Сафлором торговало бессчетное множество поколений торговцев на оживленных североафриканских базарах: древние египтяне использовали его для окрашивания тканей, которыми обертывали мумии, а также для придания оранжевого оттенка церемониальным мазям. Они так ценили его, что клали гирлянды из цветов сафлора, вплетенных в ивовые листья, в могилы своих родственников.

Но этого растения следует опасаться. На протяжении пяти тысяч лет культивирования сафлора сборщиков этого растения можно было легко выделить в толпе: они всегда надевали кожаные штаны и сапоги, чтобы защитить ноги от шипов. Сегодня, если стебли сафлора попадают в жерло комбайна, вытащить их оказывается практически невозможно. Бытует даже шутка: «остается только сжечь комбайн». А у одного американского производителя сафлора в 1940-х годах была любимая история о собаке, которая гналась за кроликом: как раз в тот момент, когда казалось, что все закончено, кролик метнулся в сафлоровое поле. Собака последовала за ним, но через несколько секунд ее пришлось осторожно вытаскивать оттуда, освобождая по одной лапе за раз.

Покупателям красок также приходится быть осторожным с этим красителем, особенно если им нужно было нечто иное. Это растение так часто заменяло другой, более дорогой желтый краситель, что одним из его названий стало «ублюдочный шафран». На самом деле никто не знает точно, где его родина, произрастал ли он поначалу в Индии или в Северной Африке. Его чтят и там, и там, а в Индии и Непале его желтый цвет считался священным, возможно, из-за сходства с цветом золота. Помню, я посетила великую буддийскую ступу Бодхнатха, недалеко от Катманду, и увидела на ее чистом белом корпусе ржавые пятна-кляксы. Сначала я подумала, что кто-то оскорбил святыню, но потом мне сказали, что это знак того, что какой-то верующий сделал подношение храму. Выплескивание нескольких ведер сафлора на такую важную ступу равносильно зажиганию тысячи масляных ламп, что очень полезно для кармы.

Но никакие жертвоприношения их собственному Богу не помогли евреям в те трудные дни 1490-х годов. Как мог убедиться Мартиненго, даже Северная Африка не стала для них надежным убежищем. Ходили слухи, что мавры запретили евреям появляться в городах и заставили их жить в сельской местности, где те голодали. Так что, если у нашего беженца были деньги, он наверняка продолжил путь вдоль побережья, ища место, где мог бы жить достаточно спокойно, поэтому следующей крупной остановкой – избегая Сицилии, части испанской империи, и других мест, откуда изгоняли евреев, – была Александрия. На рынке в оживленном порту этого города, названного в честь Александра Великого, бродячий мастер-изготовитель лютен наверняка обнаружил множество заманчивых материалов.

Одним из них была «драконья кровь», которую везли по Красному морю на кораблях из Йемена и, возможно, даже с островов, составляющих сегодня Индонезию. Если бы у него было достаточно времени, Мартиненго мог бы посидеть на рынке и послушать рассказы о том, как этот коричневато-красный древесный порошок драконьего дерева получил свое любопытное название. За несколько монет люди рассказали бы ему множество историй о святых, принцах, девах и огромных злых зеленых зверях. Возможно, он был бы разочарован, услышав в конце концов, что это просто сок особого дерева, а «драконьей кровью» его назвали потому, что смола дерева была настолько темной, что наверняка должна была принадлежать рептилии. Столетием раньше Ченнино Ченнини этот материал не понравился. «Не связывайтесь с ним», – предупредил он читателей. Однако даже сегодня эта цветная смола высоко ценится мастерами, создающими скрипки.

Ассортимент масел из орехов и семян на базарах Северной Африки и восточного Средиземноморья был просто невероятен. Художники лишь недавно открыли для себя льняное масло в качестве связующего компонента краски, заменившей темперу. Но там можно было также купить масла из гвоздики и аниса, грецкого ореха и сафлора и даже из семян опиумного мака. На этих рынках было много видов камеди и смол, которыми наш лютнист мог бы склеивать древесину: сандараковая смола североафриканских сосен, гуммиарабик из Египта, смола бензойного дерева (ныне называемая бензоином) с Суматры, трагакантовая камедь из Алеппо, которую продавали в виде тонких сморщенных червеобразных обломков веток. Камеди и смолы вырабатывают деревья, но при смешивании с водой камеди превращаются в желе, в то время как смолы растворяются только в маслах, спирте и живичном скипидаре.

Растение «Драконья кровь», гравюра на дереве, XVII век

Легенда о том, как османский правитель Безар II посмеялся над изгнанием евреев, возможно, апокрифична, но меж обездоленных людей новости распространяются быстро, и история о том, что он сказал: «Вы называете Фердинанда мудрым, а он сделал беднее свою страну и обогатил мою», – вполне могла дойти до еврейских общин в Египте всего за несколько месяцев. Наверняка они сочли эти слова чрезвычайно утешительными. А для Мартиненго это, возможно, послужило поводом для отъезда из Александрии, на этот раз в Турцию – на родину лютни.

Он, возможно, увез с собой красную древесину бразильской цезальпинии (brazilwood), которая настолько высоко ценилась красильщиками, что, когда несколько лет спустя португальцы обнаружили его в Новом Свете, они даже назвали в его честь целую страну. По иронии судьбы, еще один краситель из Америки сместил цезальпинию с первого места, а когда кошениль вытеснила все остальные органические красные красители, древесина цезальпинии уже почти ничего не стоила, так что порой в доках можно было найти гниющие бревна. И именно тогда, в XVIII веке, когда цена на эту древесину совсем упала, ее открыли для себя мастера, изготовлявшие смычки, и поставлявшийся из Бразилии пернамбук, настолько прочный, что почти напоминает железо, стал излюбленным материалом для хороших смычков. Знаменитый английский мастер Джеймс Таббс стал известен благодаря необыкновенному пернамбуку шоколадного цвета. Кое-кто поговаривал, что он окрашивал древесину собственной несвежей мочой, хотя, когда я попробовала это сделать (не считаю возможным рекомендовать повторить этот процесс), древесина просто стала более липкой, но отнюдь не шоколадного цвета, а лишь немного темнее своего естественного цвета и немного более блестящей. Возможно, имел значение тот факт, что в тот день я не выпила ни одной бутылки виски, а Таббс, как известно, любил выпить.

Мартиненго, вероятно, нашел корабль, идущий на север через все Средиземное море, а затем вдоль турецкого побережья. По дороге он мог решить остановиться на острове Хиос, расположенном в непосредственной близости от материка, поскольку на Хиосе можно было приобрести один из самых важных предметов, необходимых при создании струнного инструмента: смолу лимонного цвета, настолько жесткую, что ее иногда называют мастикой. Ее цена была столь высока, что у любого потенциального покупателя перехватывало дыхание. Но если бы, прибыв в порт, наш странствующий мастер-лютнист попросил бы показать ему Pistacia lentiscus – знаменитые мастичные деревья, – то горожане грустно улыбнулись бы и покачали головами. И если бы он нашел кого-нибудь, кто согласился бы переводить ему, то услышал бы историю, напоминающую его собственные беды: о трагедии человека, наказанного за свою веру.

Согласно легенде, в 250 году н. э. римский солдат по имени Исидор высадился в этих местах. Он был христианином и отказался приносить жертвы римским богам, поэтому правитель острова хорошенько обдумал дело этого эксцентричного человека и решил, что сначала его подвергнут порке, а потом сожгут заживо за дерзость. Но когда римские солдаты привязали Исидора к столбу, пламя окутало его, но даже не обожгло. Тогда они привязали его к лошади и проволокли по каменистой южной окраине острова, после чего на всякий случай еще и отрубили ему голову.

Как гласит легенда, каждое дерево на южной стороне острова оплакивало мученика, их слезы затвердели и превратились в мастику. Так получился не только отличный золотой лак для картин и музыкальных инструментов, но и натуральная жевательная резинка. Мастику собирали и до сих пор собирают каждое лето, делая надрезы на стволах маленьких мастичных деревьев. В течение нескольких часов деревья оплакивают святого Исидора, а их смола стекает на тщательно очищенную землю.

На протяжении всего средневековья генуэзцы, венецианцы и пизанцы боролись за обладание островом и его ценным урожаем. И каждый раз плакать приходилось народу Хиоса. Генуэзцы были самыми жестокими из всех завоевателей, они запрещали кому бы то ни было даже прикасаться к деревьям, и они убивали нарушителей запрета, а иногда отрезали им правые руки или носы. Какая ирония – потерять нос ради освежителя дыхания!

В конце XV века остров контролировала Османская империя, наказания были мягче, но люди стонали под бременем огромных налогов. У матери султана была привилегия – брать для султанского гарема все, что ей захочется. А она хотела многого – за год Хиос должен был поставить Константинополю три тысячи килограммов мастики. Вероятно, дело было не в том, что в гареме много женщин пристрастилось к жеванию мастики. Это вещество имело и другое применение: его использовали для удаления волос. В 1920-х годах французский путешественник Франческо Перилла писал о том, как он с семьей отправился на ужин на Хиос. В конце трапезы ему дали кусок мастики, и он неуверенно положил его в рот. «Старая хозяйка дома попросила меня передать его ей. Мне не улыбалось это, но мне все же пришлось выполнить ее просьбу, – вспоминал Перилла. – Затем женщина взяла жвачку, положила ее себе в рот и серьезно сказала мне, что я жую мастику неправильно. К моему ужасу, она тут же вынула изо рта прожеванный кусок и любезным жестом протянула его мне, настаивая, чтобы я научился „делать это правильно”. Я перепробовал все возможные отговорки, но в конце концов решительно сказать „нет” оказалось слишком сложно, поэтому мне пришлось с закрытыми глазами принять „угощение” и попробовать. Мне даже пришлось улыбнуться».

Именно тягучесть и привлекала художников в мастике. Ченнино использовал его для удаления примесей из лазурита, чтобы превратить камень в синий пигмент, а также для склеивания разбитой керамики. Растворенная в скипидаре или спирте мастика становится прекрасным лаком для картин. Есть только одна проблема: она плохо смешивается с маслом. В XVIII и XIX веках не могли достаточно верно оценить свойства имеющихся материалов, особенно мастики. Точно так же как несколько десятилетий спустя все, кто так или иначе был связан со скрипками, пытались разгадать состав лака Страдивари, в 1760-х годах мир искусства бился над вопросом, что же использовали старые мастера, чтобы придать своим работам столь невероятный блеск, знакомый всем по работам Рубенса или Рембрандта.

В 1760-х годах возник ажиотаж вокруг вещества под названием «мегилп» (мастичный лак) – смеси мастики и льняного масла. Из этого состава получался прекрасный маслянистый лак, достаточно густой и удобный для нанесения; он мгновенно создавал мягкое золотое сияние на поверхности картины. «Мегилп» звучит уродливо и надуманно, вероятно, так оно и есть. Его также иногда называли «маджеллап», что вполне могло быть сокращением от слов «мастичное желе», ведь получающееся вещество действительно напоминало желе. Одним из его самых ярых поклонников был Джошуа Рейнольдс, несмотря на все предостережения ирландского художника Джеймса Барри, который предупреждал об опасности этой смеси, хотя по отдельности и мастика, и льняное масло прекрасно выглядят на картинах. В 1789 году Ноэль Десенфанс, основатель Даличской картинной галереи, заказал Рейнолдсу копию картины, написанной им пять лет назад, портрета актрисы Сары Сиддонс в образе трагической музы, сидящей в таком огромном кресле, что оно напоминает балкон. Рейнолдс поторопился или, возможно, позволил своей неприязни к Десенфансу повлиять на выбор материалов – и вместо того, чтобы воспроизвести примерно двадцать слоев краски оригинала, использовал мегилп, чтобы создать впечатление густо нанесенной краски. Вероятно, из-за этого картина, выставленная ныне в Даличской картинной галерее, преждевременно потемнела, сделав образ вдвое трагичнее. Рядом находится еще один яркий пример деградации полотна кисти Рейнолдса из-за мегилпа. Считается, что девочка с ребенком – это портрет будущей леди Гамильтон с ее первым ребенком. «По иронии судьбы, картина катастрофически деградировала, превратившись во что-то вроде прото-Ренуара в стиле модерн», – сказал мне куратор галереи Ян Дежарден, добавив, что это любимая картина «пугающего числа людей, которые покидают галерею с убеждением, что Рейнольдс был первым импрессионистом, и жалуясь на подпись к картине, где сказано, что картина «значительно повреждена». Нет нужды говорить, что Дж. М.У. Тернер, всегда небрежно относившийся к выбору используемых материалов, был горячим поклонником этого великолепно покрывающего, но такого подлого по натуре лака.

Без ума от марены

Покинув мрачный остров Хиос и его печальных обитателей, наш путешественник, вероятно, поплыл на север, в Константинополь – ныне Стамбул, – где, как он думал, могли закончиться его скитания. До него сюда прибыли тысячи сефардских евреев, открывая магазины и синагоги, оплакивая тех, кто умер, но и радуясь возможности начать новую жизнь. Это, конечно, была не земля обетованная, но по крайней мере безопасная территория, посчитал он, найдя себе комнату в еврейском квартале и объявив, что готов делать музыкальные инструменты на заказ. Сначала все его мысли были сосредоточены на открытии своего дела, но, думаю, вскоре он не смог удержаться от знакомства с городом. Лютни были завезены в Испанию в IX веке арабами, само название инструмента по-английски происходит от арабского слова «аль-уд». Родина этих инструментов – Персия, но турецкий саз – близкий родственник лютни, так что нашему мастеру, конечно, было интересно посмотреть на местные инструменты.

Сидя в чайхане, потягивая сладкие напитки и слушая прекрасную турецкую музыку, он смотрел на расстеленные повсюду ковры, свезенные со всей Центральной Азии, от Армении до Самарканда, и чувствовал, что плывет по сине-красному морю: в синий цвет ткани красили с помощью растения индиго, для окрашивания в темно-красный цвет использовали кермес, но самые богатые оранжевые тона достигались с помощью небольшого куста с розовым корнем – марены.

Мартиненго понравилось, как эта краска ложится на его инструменты, окрашивая их в прекрасный оранжево-красный цвет. Скорее всего, он не хотел, чтобы его лютни были слишком желтыми, поэтому всегда наносил более темный последний слой, чтобы добиться более теплого оранжевого тона. Возможно, это было его капризом – или влиянием моды. Но, может быть, это было следствием того, что с 1215 года желтый цвет был неприятен европейским евреям, ведь в этом году папа Иннокентий III объявил от имени четвертого Латеранского собора, что евреи обоих полов обязаны носить на одежде желтые бляхи, положив начало тенденции, приведшей к тому, что во время Второй мировой войны нацисты приказали евреям нашивать на одежду желтые звезды. Во времена Мартиненго эти гнусные законы распространились по всему континенту. В Испании, а позже в Италии, Мартиненго был вынужден носить такую нашивку или, возможно, желтую шляпу. Трудно представить, что ему мог бы понравиться такой цвет его изделий.

Турецкий музыкант

Чтобы окрасить лютню прозрачным слоем краски цвета густого яичного желтка, Мартиненго покупал марену – Rubia tinctorum – в виде корня, каждый кусочек толщиной с карандаш, хотя бывали куски и гораздо длиннее. Корни растут такими длинными и так быстро, что, например, в Голландии XVII века, когда голландцы были европейскими лидерами по производству марены, существовал закон, согласно которому фермеры на мелиорированных землях были обязаны собирать урожай корней марены каждые два года, иначе корни слишком глубоко прорастали в дамбы и могли привести к наводнению. Мастер высушивал корень на солнце, что придавало краске богатый оттенок, которого никогда не могли добиться от североевропейской марены, высушиваемой в темноте сушилен, а затем растирал его пестиком в ступке. Поначалу пестик сдирал поверхностный слой – это самая дешевая марена, затем снималась марена среднего качества, и лишь затем дело доходило до сердцевины корня марены, самой лучшей части, порошок из которой голландцы называли «крап», а англичане переделали в «кроп» (crop).

Большинство современных художников были бы озадачены, обнаружив марену в главе, посвященной оранжевому цвету, ведь для художников марена обычно означает ярко-розовую краску. Однако если красильщики поместят белую шерсть в красильную ванну с мареной и небольшим количеством квасцов, необходимых для закрепления краски, то получится яркий цвет рыжих волос. Помню, на выставке в Нью-Йорке, посвященной увлечению Фрэнка Ллойда Райта Японией, я видела фрагменты старинного японского халата. Они были найдены «скомканными и грязными, как тряпки для мытья посуды в старом чемодане» через два десятилетия после смерти архитектора. Марена, окрасившая ткань в XVII веке, по большей части выцвела до коричневого цвета, но кое-где по краям, там, куда никогда не попадали лучи солнца, можно было увидеть, как когда-то выглядела эта ткань. Она была ярко-оранжевой, яркой, как осенние листья.

Метод превращения марены в розовую краску с помощью фильтрации под давлением был изобретен красковаром Джорджем Филдом в начале XIX века, и сегодня в компании Winsor & Newton делают практически то же самое. Посетив их фабрику в Харроу, я обнаружила, что «зал марены» на самом деле следовало бы назвать «мареновым сараем»: он был огромным, а все его пространство было забрызгано розовой краской. Она была слишком приятной, чтобы это напоминало сцену резни, хотя, если бы она оказалась темнее, впечатление было бы именно таким. Вместо этого возникало ощущение, что мы провалились сквозь зеркало в гримерной и оказались в коробке с театральной пудрой.

Даже сегодня, несмотря на механизацию, процесс занимает чрезвычайно много времени. С момента прибытия груза из Ирана до того дня, когда тюбики краски с надписью «Аутентичная марена розовая» покидают фабрику, проходит более трех месяцев. «Когда художники жалуются на слишком, по их мнению, высокую цену, я говорю им – вам повезло, что вы не живете двести лет назад, когда вам пришлось бы самостоятельно чистить корень, раздавливать его и выделять необходимую смолу», – сказала Джоан Джойс, которая много лет была гидом на фабрике по производству красок. Я с сомнением посмотрела на огромный двухэтажный аппарат, деловито дробящий, варящий, смешивающий, сушащий и прессующий корень, и подумала, легко ли было готовить марену дома. Согласно биографу Филда Джону Гейджу, красковар, возможно, вдохновлялся открытой в XVII веке Уильямом Харви системой кровообращения, так что в зале Филда было полно трубок, насосов и механического пульсирующего звука мотора.

Вкратце процесс Филда включает промывку измельченных корней в дубовых бочках, затем смешивание красителя с квасцами и водой до тех пор, пока жидкость не станет похожей на арбузный сок с плавающей сверху пеной. Затем в течение пяти дней ее сливают через тонкое льняное полотно, после чего получается нечто, напоминающее самый роскошный крем для лица: масса настолько шелковистая, что едва осязаема. Затем из этой массы при помощи патентованного деревянного пресса Филда выжимается вода, а сухой остаток отправляется в печь. При этом смесь ни в коем случае не должна соприкоснуться с каким-либо металлом, так как в результате реакции с ним изменится ее окончательный цвет. Изготовители музыкальных инструментов в основном следовали тому же рецепту – хотя в XV веке создание краски происходило в маленьких стеклянных колбах, медленно нагревавшхся на огне в течение нескольких дней. Возможно, кое-кто даже считал этих мастеров алхимиками, придумывающими странные рецепты, чтобы превратить обычную древесину в золото.

«А можно я посмотрю, что там, наверху?» – спросила я, заинтригованная увиденными котлами и бочками. «Извините, но это секрет», – последовал дружелюбный, но твердый ответ. Любопытно, что даже сегодня, когда так много информации находится в открытом доступе, крупный производитель красок способен хранить рецепт старомодной краски.

И в Турции Мартиненго тоже сказали бы «извините, но это секрет», если бы он попросил показать процесс получения сияющей оранжево-красной краски, которую видел на коврах Константинополя. Хотя, скорее всего, османские красильщики были бы менее вежливы, ведь секрет получения «турецкой красной краски» был одним из самых тщательно хранимых секретов мира красок, и европейским красильщикам потребовалось несколько столетий подкупа, переговоров и, без сомнения, шпионажа, чтобы раскрыть его. В какой-то момент в начале XVIII века молодой химик по имени Анри-Луи Дюамель дю Монсо приблизился к разгадке, обнаружив, что, когда он кормил голубей мареной, их кости становились красными: это согласовывалось с теорией, что именно кальций удерживает цвет. Но первыми в 1730-х годах секрет разгадали голландцы, а французы оказались вторыми – они смогли получить краску из марены только в 1747 году. Англичанам секрет не давался, так что в конце концов им помогли два брата из Руана, Луи и Абрахам Анри Борель, которые прибыли в Манчестер в 1787 году и предложили городскому комитету по торговле купить у них секрет приготовления турецкой красной краски.

Этот рецепт подоспел в Британию очень вовремя, потому что 1790-е годы стали «десятилетием красной банданы». Сегодня эти яркие хлопчатобумажные платки носят лишь изредка, но когда-то в одном только Глазго на их производстве было задействовано полторы тысячи ткацких станков и несколько красильных фабрик. В основном платки шли на экспорт в Индию, на Дальний Восток и в Западную Африку. Часть отправляли в недавно получившую независимость Америку, и их часто покупали для рабов: они использовались как впитывающие пот повязки, а еще в них удобно было завязывать еду для полуденного обеда. Красные банданы носили и британские моряки. В 1806 году, всего через несколько месяцев после Трафальгарского сражения, знаменитый художник Бенджамин Уэст устроил у себя дома показ для широкой публики огромной документальной картины «Смерть Нельсона». Главный герой гибнет в центре полотна, а по краям изображены обычные моряки, переживающие свои драмы, а позади них бушует битва. У многих можно увидеть красную бандану – на голове, как пояс на талии или, чаще всего, завязанную на шее. Удивительно, что умение производить маленькие куски ткани с белыми узорами на красном фоне может создать компанию, но такова суть модного бизнеса. Узоры делались с помощью очень новой на тот момент техники «вытравной печати»: сначала ткань полностью окрашивали мареной, затем вытравляли рисунок кислотой, после чего уже наносили другие краски. Из древесины кампешевого дерева получали черную краску, желтую делали из крушины ломкой. Также часто использовали берлинскую лазурь.

Бандановый бум закончился в начале XIX века, но к этому времени красильщики, использовавшие марену, успели перебраться из Глазго в долину Левен. Причин переезда было две. Во-первых, Глазго стал слишком грязным, что мешало качественному отбеливанию и окрашиванию тканей. Я так и представляю себе картину: акры маленьких красно-белых платочков, вывешенных для просушки, настолько быстро покрываются черными точками сажи, что никто даже высморкаться в них не успевает. А во-вторых, сам процесс крашения стал слишком грязным для Глазго. Ведь производство «турецкой красной» краски было весьма неароматным, поскольку включало нанесение на нити, пропитанные прогорклым касторовым маслом, квасцов, использование олова, кальция, танина, бычьей крови и, что самое неприятное, овечьего или коровьего навоза. После завершения трех с лишним недель одного из самых сложных из когда-либо изобретенных процессов крашения ткань и краска пахли очень специфически. Европейцам стало ясно, что секрет окрашивания ткани в благородный ярко-красный цвет отчасти заключался в использовании обычного дерьма.

Однако ажиотажный спрос на красный цвет не мог сохраняться бесконечно, даже несмотря на огромный успех оранжевых узоров в виде плодов манго, которыми прославился шотландский городок Пейсли, и на приказ короля Луи-Филиппа, согласно которому солдатские фуражки и брюки должны быть выкрашены в красный цвет, чтобы поддержать французскую мареновую промышленность. Но смертельный удар нанесла марене не изменчивая мода, а наука. В 1868 году в Лондоне английский центнер марены (50,8 кг) стоил тридцать шиллингов. В 1869 году цена упала до восьми шиллингов – двадцать два шиллинга производители марены потеряли в тот момент, когда в немецкой лаборатории Карл Гребе и Карл Либерман нашли формулу ализарина, химического вещества, содержащегося в марене, которое и делает ее красной. Это сделало ненужными все посевы марены в мире. Ситуация не менялась до недавнего времени, когда произошло небольшое, но значительное оживление спроса на марену.

В 1976 году немецкий учитель химии Харальд Бемер отправился преподавать в Турцию. Он был потрясен тем, насколько отвратительно выглядели местные ковры. «Я решил, что не стоит впустую тратить время, производя столь уродливые вещи. Почему они не могут использовать старые краски?» Но потом он осознал, что никто уже не знает, как их сделать. Лишь немного женщин в отдаленных деревнях использовали марену для окрашивания ковров, входивших в их приданое, но, как правило, ковры плохо прокрашивались, да и цвет получался скорее коричневым, чем красным. Бемер самостоятельно проделал огромную детективную работу – выискивал информацию в книгах, экспериментировал и дружески общался с профессиональными красильщиками. Образно говоря, он нашел свой «потерянный лак». Он даже нашел способ сделать фиолетовую краску из марены и долгое время никому не раскрывал свою коммерческую тайну.

Через три года Бемер с женой вернулись в Турцию с папками, набитыми рецептами, основали кооператив под названием DoBAG, и с тех пор уже двадцать лет сотня ткачей производит ковры и вдохновляет других производителей применять натуральные красители. Доктор Бемер объяснил причину случившегося: «Синтетические красители дают только один цвет. Но в марене есть не только красная краска, но и синяя, желтая. Окрашенная ткань получается менее яркой, но цвет будет значительно интереснее». Мне вспомнилась фотография, которую я видела на фабрике Winsor & Newton – кусок корня марены, увеличенный в двести сорок раз. Он переливался оранжевым, синим и красным, как крылья зимородка, – казалось, в нем собраны все мыслимые цвета.

Сегодня влияние компании DoBAG распространилось даже на афганские лагеря беженцев в Пакистане, где ткачи учатся делать краски, которыми пользовались их прапрапрабабушки. «Им приходится этим заниматься, – сказал мне торговец коврами в Пешаваре. – Синтетические ковры плохо продаются». Понемногу возрождается мареновая промышленность. Сначала доктор Бемер и его коллеги выкапывали корни диких растений, растущих на обочинах дорог, но через год в Турции начали торговать мареной, просто «чтобы удовлетворить наш спрос», – рассказал он мне. По его мнению, самые серьезные перемены наблюдались в деревнях. «Внезапно у женщин появились деньги, и они наконец обрели хоть какую-то власть». – «А как же ковры в приданом?» Он рассмеялся: «Сегодня главное в приданом – не ковры, а холодильники».

Италия

В конце XV века Европа переживала переходный период, а Италия была его лидером. Он затронул практически все области человеческой деятельности: архитектуру, технику, науку, искусство – и музыку. В 1498 году Оттавиано Петруччи напечатал ноты с помощью наборных литер. Любопытный выверт истории: Фердинанд Колумб, сын великого мореплавателя, стал одним из крупнейших коллекционеров томов с нотами. Османская империя оказалась в тот момент культурно бесплодной, а в Италии музыка начинала бурно развиваться. Конечно, наш мастер-лютнист не мог не поддаться соблазну и, естественно, снова пустился в дорогу. На этот раз он высадился в порту Венеции.

Мартиненго наверняка захватил с собой множество образцов различных материалов, в Венеции тоже было на что посмотреть. Там был знаменитый венецианский скипидар из лиственниц (в те времена Мартиненго покупал его в виде твердой живицы, которую затем сам перегонял), еще большее впечатление на него мог произвести дорогой скипидар с севера – куски янтаря, возраст которых превышал тридцать миллионов лет. Их собирали на дне Балтийского моря и в свое время причинили столько же горя жителям этого побережья, сколько бед принесла мастика жителям Хиоса. Янтарь имеет любопытную особенность: если его энергично потереть, он способен притягивать пыль. Греки называли его «электрон», отсюда и наше современное слово «электричество».

В течение двух сотен лет не утихали жаркие споры о том, использовался ли янтарь при создании кремонских скрипок. В 1873 году некий Чарльз Рид написал красноречивое и самоуверенное письмо в «Пэлл-Мэлл газетт», посвященное тайне лака Страдивари и одержимости этой тайной большого числа людей. «Кое-кто даже кричал „Эврика!”, – писал он. – Но в тот момент, когда они обнародовали свою теорию, неудержимый смех сотряс небеса». По его словам, некоторые люди были уверены, что в рецепт входит янтарь, сваренный в скипидаре. «Чтобы убедить меня в этом, они терли рукавом потертый бок кремонской скрипки, а потом подносили ее к носу и нюхали. Тогда я, сгорая от любви к знаниям, очень сильно потер скрипку и поднес ее к носу, но запаха янтаря не почувствовал». Чарльз Рид сделал собственный вывод: секрет лака заключался в том, чтобы положить три или четыре слоя масляного лака, а последним слоем нанести мастику и драконью кровь («маленькие комочки более глубокого цвета, чем у карбункула, прозрачные, как хрусталь, и огненные, как рубин»). И добавил: «Понять это было столь же трудно, как Диогену найти честного человека в городе с гораздо меньшим числом мошенников, чем Лондон».

Но в Венеции мошенников и плутов тоже хватало, к тому же люди там не особенно хорошо относились к евреям и тогда, и даже столетие спустя, когда Шекспир создал жестокий образ Шейлока в своем «Венецианском купце»; поэтому Мартиненго не захотел привлекать к себе внимание и продолжил свой путь. Вот так судьба и привела его в Кремону. Там он нашел достаточно дружелюбный прием и значительный интерес к музыке, поэтому решил, что может остаться.

Найдя хорошую мастерскую, Мартиненго купил или одолжил несколько скамеек, столов и зажимов и, разложив свои драгоценные материалы, приступил к работе. В Кремоне можно было найти многие полезные пигменты и материалы: скипидар из местных сосен, который до сих пор считается одним из лучших в мире, и прополис – липкое вещество, которое пчелы собирают из древесных смол и затем используют для защиты своих ульев от вторжения. Например, если мышь проникала в улей, пчелы убивали ее, но, поскольку ее тушка была слишком большой для пчел и мешала им передвигаться, да к тому же они не хотели, чтобы она воняла в их владениях, они мумифицировали ее в прополисе. Люди применяют прополис как антисептик – или как ингредиент лака, используемый для отпугивания древесного червя. Как и мед, прополис из разных местностей зависит от свойств тамошней растительности. Говорят, что в Кремоне он особенно хорош.

Удивительная особенность раннего кремонского лака заключается в том, что он не только проявляет красоту кленовых и еловых дощечек, но и придает им красивый оттенок. «Можно сказать, что при прикосновении смычком к струнам инструмент вибрирует сильнее и быстрее, вследствие чего играющему на нем музыканту доступна большая палитра тональных оттенков, большее разнообразие звука», – писал об этом почти волшебном лаке ведущий скрипичный авторитет Чарльз Бир. «Если скрипка хорошо выглядит, то, как правило, она и играет хорошо», – подтвердил его слова сын Питер, когда я посетила мастерскую J & A Bears на Энн-стрит, прежде чем отправиться в Кремону. Питер Бир не только создает новые скрипки, но и реставрирует старые. Как и его отец, он имел возможность посмотреть на некоторые скрипки Страдивари вблизи. Он также экспериментировал с лаками – иногда к неудовольствию соседей. «Наш дом снаружи забрызган лаком», – сказал он, объяснив, что однажды он положил в смесь слишком много азотной кислоты (природный восстановитель) и та взорвалась.

Специалисты годами спорили о том, наносил Страдивари два или три слоя совершенно разных лаков. Питер Бир считает, что их было три: слой грунта, проникающий в древесину, изолирующий средний слой, а затем, сверху, красочный слой. «Вы только посмотрите на великие скрипки. Если бы пигмент наносили прямо на древесину, то он проник бы в волокна и был бы виден на торце, но этого не произошло, – сказал он мне. – Трудно сказать, в какой степени необычный тон скрипок Амати и Страдивари является следствием их возраста: дерево стало легче, пигменты окислились. Кто знает, может, так и есть. За триста лет действительно произошло естественное окисление, сравнивать трудно. Но я думаю, что было и еще кое-что».

Сейчас трудно догадаться, какие пигменты использовались при работе над скрипкой. Некоторые готовы поклясться, что применялась драконья кровь. «Но я использую марену», – сказал Бир и описал, как он смешивал канифоль с настойкой марены. «Вы делаете так потому, что этот состав, по вашему мнению, использовал Страдивари?» – спросила я. «Может быть, – ответил он. – Но на самом деле скорее потому, что я потратил достаточно много времени на работу с этим составом. Если вы начнете экспериментировать со всем, что есть под рукой, времени уйдет много, а в конце вам, возможно, придется просто покрыть древесину обычным лаком. У вас нет десяти жизней, приходится на чем-то останавливаться».

В величественном зале ратуши Кремоны, расположенной рядом с кафедральным собором, выставлены пять кремонских скрипок и один альт. Но прежде чем купить билет для осмотра одной из величайших скрипок в мире, я заметила в соседней комнате старую карету и пошла посмотреть на нее. Ее сделали в 1663 году – Страдивари было тогда двадцать лет. Карета принадлежала Кароцца – самой богатой семье Кремоны. Сегодня она выглядит довольно нелепо, этакая приземистая маленькая тыква, в которой Золушка могла бы сбежать с бала; но даже она окрашена в тот же самый красновато-оранжевый цвет. Карета выглядит как лошадиный эквивалент веселого «Фольксвагена-жука», хотя я уверена, что, учитывая ее достоинства и легкость, в свое время это скорее был дерзкий «Феррари». Увидев столь прекрасно отреставрированную маленькую карету, я представила, как она подъезжает к мастерской Страдивари, лакей величественно разворачивает ступеньки с мягкими кожаными чехлами, и дама из семьи Кароцца аккуратно ступает по грязи, чтобы забрать заказанный инструмент.

А потом я представила, как через несколько минут она с ворчанием возвращается в белый кожаный салон, чтобы сообщить своему спутнику, что лак не высох и на скрипке нельзя играть еще месяц. Карета уезжает, на запятках неодобрительно покачиваются фонари в форме тыквы. Но кучер, услышав слова хозяйки, вполне мог улыбнуться в знак сочувствия мастеру, потому что, в отличие от хозяев, он много знал о проблемах с лаком. Возможно, ему даже было что сказать о секретных рецептах лаков: в XVIII веке это было серьезным предметом для обсуждения.

Любой кучер постоянно старался добиться того, чтобы его карета блестела в любое время года – ведь солнце летом и лед зимой серьезно повреждали смолу. Иногда кареты опасно сворачивали с одной стороны дороги на другую, и дело не в том, что кучеру вдруг захотелось пощекотать нервы, – они просто старались держаться в тени, чтобы солнце не попортило лак. Англичане считали такую манеру вождения неправильной, и «в Англии многие прекрасно отлакированные кареты полностью теряют вид вскоре после того, как их начинают использовать; причиной этого является лень и неряшливость кучеров», – писал один француз, ужасаясь кошмарному виду английских карет.

В начале XVIII века возник невероятный ажиотаж, когда парижанин месье Мартен изобрел долговечный лак цвета янтаря. Было известно, что одним из его ингредиентов был копал, дорогая смола из Америки, которую вполне мог использовать и Страдивари (хотя, конечно, Мартиненго мог познакомиться с ней только уже будучи глубоким стариком). Однако остальная часть рецепта держалась в строжайшем секрете. Богатые люди покрывали этим лаком свои экипажи, а английское Общество искусств и наук пообещало выплатить премию любому англичанину, который сумеет сделать такой же. На самом деле они были практически уверены, что им не придется выплачивать обещанные тридцать фунтов, устанавливая невероятно жесткие критерии. Достойный премии лак должен был быть «твердым, прозрачным, светлого цвета, способным к тончайшей полировке и не подверженным растрескиванию». В качестве теста он будет «подвергаться воздействию жаркого солнца, мороза или сырости в течение шести месяцев». Узнав об этом, месье Мартен рассмеялся и заметил, что, если кто-то когда-нибудь сумеет пройти это испытание, «тогда я выкину свой лак».

Перед залом в ратуше Кремоны, где были выставлены скрипки, сидел вооруженный охранник, скучая и щелкая пальцами. Похоже, ему давно надоело сидеть в окружении картин XVIII века с большими толстыми херувимами (с появлением в Европе шоколада и белого сахара они стали значительно пухлее). После того как я заплатила за вход, охранник и его коллега устало поднялись и вошли в зал вместе со мной. Это была соседняя с холлом комната, большая, со множеством канделябров и коринфских колонн. Было выставлено шесть инструментов, каждый в отдельной витрине, так что я могла разглядывать их со всех сторон, каждую деталь. Чтобы они оставались скрипками, а не вернулись к своему естественному состоянию набора из кусков дерева, на них нужно ежедневно играть, ведь инструмент, на котором не играют, быстро теряет способность правильно вибрировать: после серьезной реставрации требуется месяц или больше, чтобы инструмент вернулся к стандарту, необходимому для концертного исполнения; подобно практикующему музыканту, скрипка должна регулярно быть в работе.

Оранжевый – это предупреждающий цвет, опасные детали машин специально окрашиваются именно в него. Считается, что он сильнее прочих притягивает взгляд, поэтому люди, увидев ярко окрашенный предупреждающий знак, обязательно отпрыгнут в сторону. А в ратуше Кремоны оранжевая скрипка сразу бросается в глаза и как бы кричит: «Первым делом посмотри на меня!» Желтые и коричневые скрипки ведут себя значительно скромнее. Почти все знаменитые скрипки получили собственные имена – это помогает создать и поддерживать ощущение их уникальности. В основном скрипки именуют в честь своих самых известных владельцев, но одна, Il Cremonese, названа в честь своей родины. Она была сделана в 1715 году, когда Страдивари был уже семьдесят один год и он находился на пике своего гения. В кремону скрипка возвратилась в 1961 году, после долгих скитаний.

Неделей раньше я бы удивилась при мысли, что деревянные инструменты способны завораживать не только звучанием, но и своим видом. Но сейчас я была хорошо обучена Питером Биром и понимала, что это необыкновенный инструмент. «Посмотри на заднюю панель, – советовал он, – а затем поверни голову, представь, что скрипка движется под лучами света». Когда я подошла к скрипке, у меня перехватило дыхание. Задняя часть инструмента была сделана из цельного куска клена, узорчатого, как тигриная шкура, скрипка была так полна жизненной силой, что казалось, будто она собирается спрыгнуть с постамента и начать танцевать танго. Я подумала: сколько же людей побывало здесь, они стояли, делали записи и гадали, что же сделал великий мастер, чтобы дерево дышало и изгибалось именно таким образом.

Когда я двигала головой вверх и вниз, узоры менялись, двигались: волнистые прожилки древесины улавливали свет, а затем преломляли его под завораживающе разнообразными углами. Неудивительно, что все хотели повторить «тигровую шкуру». Это был самый красивый абстрактный рисунок в коричневых и оранжевых тонах на древесине, который я когда-либо видела. К тому же эта скрипка не имела себе равных и как музыкальный инструмент. В тот момент я впервые поняла, что именно ищу – и что пытается воспроизвести множество людей. На этой невероятной скрипке словно плясали языки пламени, главным образом на тыльной, а не на наружной стороне. Затем я перешла к другим инструментам, думая о том, что мне следовало осмотреть их первыми, поскольку пляшущее на них пламя было более холодным, и увидела, что два охранника подошли к Il Cremonese и тоже начали осматривать ее, сравнивать с другими, двигая головами вверх и вниз. В тот день этот изящный инструмент стал для нас живым.

Отношения между цветом и музыкой странным образом тесно сплетены: иногда люди используют одни и те же термины – «цвет», «тон», «оттенок» и «гармония» – при описании обоих понятий. В книге «О дивный новый мир» Олдос Хаксли рисовал будущее, в котором люди будут ходить на концерты, чтобы ощутить «запах и цвет» инструментов, где каждая нота связана с соблазнительными запахами сандалового дерева и другими ароматами, а при звучании музыки на потолке возникают удивительные картины. Правда, Хаксли не столько смотрел в будущее, сколько насмехался над настоящим. В 1919 году датский певец Томас Уилфред продемонстрировал придуманный им прибор «Клавилюкс» (сочетание слов «клавир» и «свет»), который создавал вокруг себя восхитительные нечеткие цветные блики с помощью вращающихся зеркал. Он мечтал о том, чтобы такой клавилюкс стоял в каждом доме. А в 1910 году русский композитор Александр Скрябин написал для «Цветного органа» целое сочинение – «Прометей». Его технология была еще более примитивной, чем у Уилфреда: сочинение Скрябина в основном писалось для музыкального инструмента, соединенного с доской, в которую было вкручено несколько цветных лампочек, но сравнивать было не с чем, поэтому даже в таком виде цветомузыка восхищала композитора, ведь это дало ему возможность показать связь между цветом и музыкой, очевидной для него, но непонятной большинству людей.

Скрябин был синестетиком – его мозг устанавливал зависимости между понятиями, которые, по мнению большинства людей, вообще не взаимосвязаны. Существуют различные формы синестезии (для одних боль может быть окрашена в разные цвета, для других – буквы алфавита), но Скрябин «видел» музыку и «слышал» цвета. Подобным даром обладал и финский композитор Ян Сибелиус. «В какой цвет вам покрасить печку, господин Сибелиус?» – спросили его однажды. «Фа мажор», – ответил он. В итоге печь была окрашена в зеленый цвет.

Кстати, для Скрябина фа мажор был окрашен в темно-красный цвет, а зеленая печка звучала как нота «ля». И это, вероятно, лишь часть проблемы, стоящей перед проектировщиками синестетических музыкальных инструментов: невозможно точно определить, какую ноту с каким именно цветом следует сочетать. Например, если бы я была Скрябиным, то вид Il Cremonese сочетался бы для меня с нотой соль; если бы я была Исааком Ньютоном, этот же цвет ассоциировался бы с нотой ре, а если бы я была Джорджем Филдом, то оранжевый цвет скрипки породил бы в моем сознании ноту фа. Если действительно существует прямая связь между музыкой и цветом, то следует признать, что настройки каждого счастливчика, способного одновременно видеть и слышать цвет, несколько разнятся.

В музее я видела скрипку Страдивари, но я не нашла там ничего о самом Страдивари, потому что, как ни странно, в каком-то смысле его там и не было. Одна из странностей Кремоны заключается в том, что она не очень-то жалует своего самого знаменитого сына. Но это не означает, что она не любит скрипки. Скрипки повсюду: в кондитерских продают пирожные в форме скрипок, вы найдете там множество конфет в виде скрипок, заглядывая практически в каждое окно, можно увидеть ремесленников, мужчин и женщин: прищурившись, они внимательно разглядывают маленькие кусочки древесины. Но, похоже, Страдивари был нелюбимым ребенком Кремоны.

Лишь с третьего раза мне удалось найти могилу Страдивари. Потребовалось три визита, чтобы найти надгробие на пьяцца Рома. Первые два раза никто не мог сказать мне, где оно находится, и лишь в третий раз, когда я попросила женщину, выгуливающую ирландского сеттера, помочь мне в поисках, она привела меня к месту на противоположной стороне площади, помеченному на туристической карте крестиком. «Но тело Страдивари было сброшено в общую могилу. Это просто мемориал», – сообщила она мне.

Когда я стояла перед плоским камнем, залитым мутной водой, осторожно водя пальцем по буквам «СТРА…», ко мне подошел какой-то человек и хрипло произнес: «Это всего лишь копия, оригинал находился в городской библиотеке. А мастерская Страдивари находилась вот на этом месте», – сказал он, указывая на закусочную «Макдоналдс» в уродливом новом офисном здании. Он презрительно посмотрел на постамент из красного мрамора, на котором стоял камень. «Грязно. Магистрат совсем не ухаживает за памятником». Я положила несколько алых гераней, сорванных в городском саду, рядом с лужицей, под которой скрывались буквы «Страдивари», и оставила их сохнуть на утреннем солнце.

При виде первого дома Страдивари на Корсо Гарибальди я почувствовала еще более сильное разочарование. На стене обветшалого городского дома висела небольшая табличка, сообщавшая, что «лютайо Антонио Страдивари жил здесь с 1667 по 1680 год со своей первой женой Франческой Феррабоши». Там не было сказано, что в этом доме родилось шестеро их детей, что когда-то здесь кипела жизнь. Сейчас это было трудно себе представить, равно как понять, что следует признать худшим признаком разложения: голубей, вылетающих из-под порванной сетки на чердаке, или китчевые немецкие деревянные игрушки, продаваемые в расположенном на первом этаже магазине. Какая ирония судьбы: блестящие сосновые котята свернулись уродливыми сердечками в доме человека, чья работа когда-то требовала самого глубокого понимания особенностей древесины и лака.

Всего через пять дверей я увидела вывеску мастерской скрипичного мастера, чье имя было мне знакомо: мог ли Риккардо Бергонци быть потомком того Карло Бергонци, который сделал несколько великолепных скрипок уже после смерти Страдивари? Я вошла. Бергонци был на месте и любезно согласился показать мне свою мастерскую. Если в скрипке действительно есть что-то, что отражает ее создателя, то инструменты, создаваемые Бергонци, должны быть полны смеха и жизнелюбия. В свободное время он играл джаз на саксофоне, и его мастерская со всей очевидностью отражала его художественные воззрения. И дело не только в картинах, ярких, как сама джазовая музыка, – демонстрационный зал на втором этаже поражал своей беззаботной креативностью: оранжевые инструменты эффектно контрастировали с ярко-бирюзовыми стенами. Мартиненго наверняка узнал бы многое из того, что лежало на полках его мастерской: марену и скипидар, сафлор и драконью кровь, куркуму и прополис. Местный прополис, по словам Бергонци, был «желтым, как золото, и гибким, как ива». Там также были гуммигут и шафран, о которых я буду более подробно рассказывать в главе, посвященной желтому цвету. Я увидела много мастики, которую Бергонци даже дал мне попробовать (это было ужасно), и бензоин, который, по его словам, был «гибким и блестящим; лучше, чем мастика». После моего воображаемого путешествия с Мартиненго они показались мне старыми друзьями.

Рикардо отмахнулся от обсуждения предположений о лаке Страдивари. «Возможно, – сказал он, – рецепт был утерян просто потому, что его не было. Моя теория такова: он никогда не делал свой лак, а просто покупал его в лавке». По мнению Бергонци, «хитрость» Страдивари заключалась в обеспечении заданных свойств лака. «Возможно, Страдивари шел к профессиональному изготовителю лака и говорил, что последний купленный им лак был хорош, но сейчас лето, и нужно что-нибудь помягче, – предположил он. – Возможно, „секрет” Страдивари состоял в том, что он подбирал лак под конкретную скрипку, а не придерживался определенной формулы».

Рикардо действительно был потомком Карло Бергонци, но он не знал этого, когда в одиннадцать лет вошел в скрипичный магазин, чтобы купить инструмент, «и влюбился в его запахи, дерево и атмосферу». Казалось, его гены проснулись и заявили: «Мое место здесь». Три года спустя он поступил в скрипичную школу, основанную Муссолини. В течение многих лет там царила тишина, но в 1970-е годы начался бум: «Здесь стало полно калифорнийцев и австралийцев: мужчин с длинными бородами и размашистыми жестами». Он припомнил всевозможные истории, связанные с галлюциногенами: «Мы делали зеленые скрипки, синие, любые, какие только можно вообразить…» Вдруг он замолчал, внезапно посерьезнев. «Но я убежден, что, когда вы создаете инструмент, вы должны уважать тот факт, что вы – часть истории. С этим нельзя играть».

Выйдя из мастерской Бергонци, я спустилась к собору и обнаружила там две вещи. Во-первых, на часовне Наисвятейшего причастия я увидела резьбу на колоннах в виде трех скрипок и нескольких лютен. Это та часть церкви, где хранятся святые дары, где физическое становится возвышенным, а возвышенное становится физическим, поэтому для Кремоны важно, чтобы это было место, прославляющее музыку. А во-вторых, я заметила какую-то любопытную деревянную конструкцию на хорах, изгибающуюся вокруг задней части алтаря. Получив одобрительный кивок служки, я проскользнула под веревку и обнаружила, что позади стоек хора можно увидеть разнообразные картины, созданные из тщательно подобранных контрастных кусочков клена, ели, вишни и чего-то, напоминающего грецкий орех, покрытых сверху лаком, – настоящий гимн умению кремонцев создавать чудеса из дерева.

Там было несколько библейских сцен – изображения страданий Христа, образ снисходительной Девы Марии, хотя в основном тематика картин была сугубо светской: люди, пасущие скот или возвращающиеся домой в средневековые деревни. Самым интересным для меня было изображение одинокой лютни на мифической равнине, ожидающей, когда начнут перебирать ее струны. Скрипок не было: возможно, в момент создания этих картин их еще не изобрели. Мне стало интересно: не были ли эти картины созданы неизвестным мастером-лютнистом, решившим передохнуть от своей обычной работы. А может быть даже, что это дело рук Мартиненго, хотя это, пожалуй, слишком смелое предположение.

Я смотрела на картины из покрытой лаком древесины и вспоминала пылкие строки счета Страдивари в «один филиппо», его удивительную скрипку, похожую на тигра, и странную настойчивость Рикардо Бергонци, утверждавшего, что он – и все они – часть общей истории. А снова взглянув на одинокую лютню на церковной картине, я вспомнила еврейскую легенду о Големе, которого можно создать из грязи, призвав его к жизни особыми звуками. Голем живет и дышит, но всегда сохраняет глубоко внутри себя дух того, кто его создал.

Больше всего мне запомнилось необыкновенное музыкальное выступление в крошечном хосписе в Таиланде, во время гастролей скрипача Максима Венгерова, культурного посла Юнисеф. Он достал скрипку Страдивари («ex Kiesewetter», сделанную в 1723 году) и начал играть перед пятнадцатью зрителями – включая посетителей – с той же энергией и сосредоточенностью, какие я видела у него во время выступления в переполненном Сиднейском оперном театре несколькими месяцами ранее. Он исполнял фугу Баха – и казалось, что музыка живет собственной жизнью. Он плавно перемещался вокруг кровати, на которой лежал молодой солдат: ВИЧ у него обнаружили после того, как сержант избил его так сильно, что у него выпала кишка. На мгновение он остановился около маленького мальчика, который скоро станет сиротой: его отец, представитель горного племени, был также болен. Он мягко кружил вокруг женщины средних лет с фиолетовыми пятнами на руках и вокруг старика, такого слабого, что он даже не мог поднять голову. В его музыке чувствовалась не только тихая драма настоящего момента, но и его собственные воспоминания о том, как он рос в Сибири в настолько маленькой квартирке, что семье пришлось сломать кухонную стену, чтобы разместить рояль; о детях из сиротского приюта, где работала его мать, приходивших послушать музыку; о том, как бабушка и дедушка учили его смирению, когда он, тогда маленький мальчик, хотел похвастаться своим талантом. Удивительный момент истины, возникающий, когда гениальный артист вкладывает душу в свое исполнение.

Никто никогда не узнает, почему Мартиненго оказался в Кремоне, но история, которую я рассказала, чтобы вернуть к жизни некоторые тайны оранжевой краски и лаков, взята из жизни – то же самое, как нам известно, происходило с тысячами евреев, когда они пытались найти свое место в изменившемся мире. И куда бы ни направился наш мастер-лютнист из Испании, везде он мог видеть происходившие ужасные и удивительные события, которые откладывались в памяти ремесленника-беженца, странствующего по Европе. Европа просыпалась; и, может быть, обучая братьев Амати вырезать узоры по образцам, собирать каркас лютни и варить скипидар с драконьей кровью, наш мастер постепенно замечал, что они уже готовы воспринять настоящий секрет – секрет познания самого себя и своих материалов настолько глубоко, что становится возможным вложить собственный жизненный опыт в самое тело инструмента, как настоящий музыкант вкладывает свой жизненный опыт в игру на нем, что и происходило в хосписе. И только тогда оба творца – создатель и музыкант – обретают способность заставить скрипку петь, рыдать и танцевать.