6

Желтый

Есть художники, которые превращают солнце в желтое пятно, но есть и другие, которые благодаря своему мастерству и уму превращают желтое пятно в солнце.Пабло Пикассо

Что это такое – фиолетовый в земле, красный на рынке и желтый на столе?Иранская загадка

На полке над моим столом стоит коробка с пятью предметами – довольно странная коллекция, и, если бы кто-нибудь случайно наткнулся на них, я уверена, что он не счел бы их особенно ценными. Но каждый прошел долгий путь, и у каждого из них есть своя история.

Первый предмет я люблю больше всего: это пучок листьев манго, заплесневевших за два месяца пребывания во влажном климате Гонконга. Второй – это маленький цилиндрик из чего-то, похожего на грязный пластик темного цвета; но, когда я капаю на него совсем немного воды, появляется невероятно яркая флуоресцирующая желтая капля. Когда-то мне казалось, что это маленькое чудо, и я показывала этот трюк всем, порой даже используя слюну, если воды не было под рукой. Но теперь, узнав больше об этом веществе, я стала намного осторожнее. Еще там лежит маленькая картонная коробочка размером со спичечный коробок: снаружи она покрыта китайскими письменами, а внутри хранятся маленькие желтые пластинки. Но я редко вынимаю их: с ними тоже приходится быть осторожной. И наконец, два маленьких стеклянных флакончика с самой дорогой в мире пряностью. Содержимое одного из них краснее другого, и причина этого – тоже часть моей истории.

Учитывая название этой главы, неудивительно, что все мои маленькие сувениры можно использовать для изготовления желтых красителей. Но больше всего меня удивил тот факт, что при контакте с этими предметами, окрашенными в столь яркий, счастливый цвет, приходилось соблюдать осторожность. Ни один цвет не имеет четкой однозначной символики, но полярность символики желтого цвета выражена наиболее сильно. Это и цвет пульсирующей жизни – кукурузы, золота, ангельских нимбов, – и в то же время это цвет желчи, серы и, как следствие, цвет дьявола. В животном мире желтый цвет – особенно в сочетании с черным – является предупреждающим. Он как бы приказывает: «Не приближайтесь, или вас ужалят, отравят, в любом случае вы можете серьезно пострадать». В Азии желтый цвет – это цвет власти: китайцы были единственными, кому разрешалось щеголять в одеждах желтого, солнечного цвета. Но это также цвет убывающей силы. Желтоватый цвет лица возникает вследствие болезни, желтизна осенних листьев не только символизирует их увядание и гибель, но и прямо указывает на нее, поскольку такое изменение цвета показывает, что листья больше не могут поглощать тот же объем солнечной энергии, который они впитывали, будучи зелеными и полными хлорофилла. Цвет говорит, что у них больше нет того, что необходимо для их полноценного питания.

Индийская желтая краска

В музее принца Уэльского в Мумбае выставлена акварель XVIII века, на которой изображена сидящая под деревом влюбленная пара. Один из них – Кришна, веселое и беззаботное воплощение Вишну. Ткань желтого дхоти красиво контрастирует с его синей кожей. Он играет на флейте для своей подруги Радхи, которая восхищенно смотрит на него. Они сидят под манговым деревом, которое в индуистской мифологии является символом любви. Но вот чего нет на этой картине, хотя можно увидеть на других акварелях, – на другой стороне сада пасутся коровы, поедающие траву и листья, за которыми присматривают хорошенькие девушки. Позже Кришна будет преследовать их, что разрушит его отношения с Радхой. Но это в будущем, а пока все прекрасно. Миниатюры иллюстрируют популярную индуистскую историю об игривости богов, о трагедии и непонимании и, конечно, о чудесном опьянении романтикой любви, но коровы, деревья и желтые дхоти являются иллюстрацией к истории одной конкретной краски, которой, вполне возможно, была окрашена одежда Кришны.

В течение многих лет как в Англии, так и в некоторых областях Индии никто не знал секрета ингредиентов индийской желтой краски. На протяжении всего XIX века в доки Лондона из Калькутты время от времени прибывали небольшие посылки, плотно обмотанные бечевкой и запечатанные большим количеством сургуча. Адресатами этих посылок были такие красковары, как Джордж Филд и господа Винзор и Ньютон. Те, кому доводилось понюхать вонючее содержимое, должно быть, задавались вопросом: откуда это взялось и из чего сделано, но даже если компании активно интересовались, что именно они покупают, то ответы на их запросы давно утеряны. Кое-кто предполагал, что это змеиная моча, другие считали, что это может быть что-то, что было извлечено из внутренностей животных (например, желчь быка, которая использовалась для получения желтой краски в предыдущем столетии), а в 1855 году немецкий ученый Шмидт авторитетно заявил, что краска была выделена из верблюдов, которые ели плоды манго. Джорджу Филду это объяснение не очень нравилось, причем не из-за странного запаха, поскольку он быстро выветривался, а потому, что и его теория приблизительно совпадала с теорией профессора Шмидта и состояла в том, что «порошкообразные, мягкие, легкие, губчатые» комки со зловонным запахом были получены из мочи верблюдов.

И вот однажды, в 1883 году, в Общество искусств в Лондоне пришло письмо от некоего Т. Н. Мухарьи из Калькутты. Этот джентльмен исследовал индийскую желтую краску по просьбе эксцентричного, но очень толкового директора Ботанического сада Кью, сэра Джозефа Хукера, и утверждал, что теперь ему точно известно, из чего она сделана. Господин Мухарья рассказал, что недавно он посетил единственное место в Индии, откуда поступает эта краска, – город Монгхир в штате Бихар – и видел, как ее изготавливают. Полученная от него информация, возможно, оказалась несколько шокирующей: он сообщил, что индийскую желтую краску, также известную как пиури, делают из мочи коров, которых кормили листьями манго. Он заверял читателей, что действительно видел, как коровы ели листья манго и мочились в ведра. Еще он добавил, что эти коровы выглядят нездоровыми и, по слухам, умирают раньше срока.

Но вот еще одна загадка индийской желтой краски. По некоторым сведениям, это письмо, или по крайней мере описанное в нем производство, стали причиной протестов, приведших к тому, что в Бенгалии между 1890 и 1908 годами приняли законы, запрещающие использование индийской желтой краски вследствие жестокого обращения с животными. Но я так и не смогла найти никаких записей об этих законах ни в Индийской библиотеке в Лондоне, ни в Национальной библиотеке в Калькутте. Ни в одном из этих превосходных архивов не было газетных статей или писем о столь интригующем кусочке истории индийского искусства. Четыре исследователя из Национальной галереи, работавшие над созданием великолепной подборки, посвященной пигментам, использовавшимся художниками, о которых я буду рассказывать в этом разделе, также не смогли ничего найти. Похоже, единственным имеющимся документом XIX века на английском языке было письмо господина Мухарьи, направленное им в журнал Общества искусств. Казалось странным, что больше никто ничего не написал, хотя бы в газету, о коровах Монгхира, питавшихся листьями манго. Итак, держа в руках копию письма Мухарьи, я решила отправиться в Индию и пойти по следам индийской желтой краски.

Бихар – это большая, в основном равнинная территория между Гималаями и Калькуттой. Это также самый бедный штат Индии. Я прилетела в столицу штата Патну – город, на пребывание в котором, согласно описанию в одном из путеводителей, вы не захотели бы потратить много времени. В первую ночь в Бихаре мне трижды звонили ночные клерки однозвездочного отеля, где я остановилась. «Сейчас середина ночи», – стонала я. «Да, мадам, но сегодня субботний вечер, и в Патне проходит дискотека». Мое имя было первым иностранным именем в их книге посетителей за месяц и первым женским именем с момента начала записей в этой книге.

Монгхир находится в ста пятидесяти километрах от Патны, в четырех часах езды на поезде по плоской сельской местности, сплошь покрытой зеленью ухоженных полей. Земля, по которой я проезжала, была важна для истории искусства не только потому, что являлась родиной желтой краски, так захватившей мое воображение, но и потому, что, согласно тибетской традиции, это мифологическая родина живописи как таковой.

Как гласит легенда, в VI веке до н. э. там правили два короля. Каждый год они обменивались подарками, стараясь превзойти друг друга выдумкой и ценой, как это часто пытаются делать богатые люди. Однажды один из них решил подарить своему сопернику картину с изображением Будды, который в то время был еще жив и жил в Бихаре. Никто еще не создавал картин, но правителя это ничуть не смущало, и он поручил эту работу человеку, который, как ему казалось, был способен справиться с подобной задачей. Но когда этот человек добрался до места, где медитировал Будда, то был настолько ошеломлен просветленным сиянием Будды, что не мог смотреть на него. Но Будда предложил ему: «Мы спустимся к берегу прозрачного пруда, и ты увидишь меня в отражении на воде». Они нашли подходящий прозрачный пруд, и этот первый художник с удовольствием нарисовал отражение.

Когда король получил подарок и посмотрел на портрет, у него возникло интуитивное понимание реальности. Если говорить в терминах буддийского учения, то он понял, что мир, который мы видим глазами, – лишь отражение реальности, которую мы не в состоянии полностью постичь. Но эта история также демонстрирует силу живописи, повествуя о том, что отражение истинного само может стать истинным и что лучшие образцы искусства позволяют зрителям достичь просветления и понять реальный мир.

Поезд медленно полз среди полей, и мне показалось, что сама эта земля решила подтвердить легенду, что именно здесь зародилась живопись: все было покрыто краской. В Бихаре индийские фермеры праздновали благополучно закончившийся сбор урожая, раскрашивая своих животных. Я увидела огромную телегу, двигавшуюся в сторону железной дороги. Ее тянули два белых вола, вымазанных розовым так, словно ребенок повозил по ним пальцем. Эти краски были синтетическими, но, наверное, подобные сцены происходили во время каждого сбора урожая в течение сотен лет. Возможно, нечто подобное видел Будда на своем пути к просветлению, и уж почти наверняка это должны были увидеть правители империи Великих Моголов, когда в XVIII веке пытались завоевать этот преимущественно индуистский субконтинент. И я уверена, что британские колонизаторы в XVIII–XIX веках каждый сентябрь тоже видели разрисованных для праздника урожая животных.

Я не знала, чего ожидать от Монгхира, ведь у меня была только устаревшая информация. В 1845 году некий капитан Шервилл описал Монгхир как город с «предположительным населением в сорок тыся душ». Он писал: «Это добротно застроенное, процветающее место, в городе примерно три сотни кирпичных домов и множество рынков, на которых идет оживленная торговля медными изделиями, низкосортными столовыми приборами, ружьями, винтовками, пистолетами и прочими изделиями из железа, очень сомнительными и опасными, если говорить о качестве огнестрельного оружия».

Я с удивлением отметила, что, хотя сам Монгхир был достаточно уютным и располагающим городом, в остальной части этого округа наблюдалось много примеров физических уродств, число которых этот британский офицер находил угрожающим. Он с ужасом, который сквозил даже в его официальном докладе начальству, писал о соседнем городе – Шайкпуре: он «примечателен большим количеством людей, у которых был только один глаз и деформированные носы – последствия сифилиса. Этот город состоит из одной длинной узкой улицы с отвратительно грязными, полуразвалившимися домами, население грязное, торговля еле теплится – зерно и сахар вывозятся к Гангу, а к востоку от города находится опиумный склад».

Статистические данные в отчете Шервилла сопровождаются картой, на которой Монгхир и мерзкий Шайкпур окрашены в розовый цвет, но область Булла по другую сторону священной реки Ганг – в желтый, который до сих пор еще сияет. Мне нравится думать, что она была окрашена индийской желтой акварелью, хотя, когда я понюхала карту, улучив момент, когда другие посетители библиотеки не видели, что я делаю, то не обнаружила даже слабого запаха аммиака, не выветрившегося за сто пятьдесят лет. Независимо от того, наносилась ли индийская желтая краска на эту карту или нет, известно, что эту краску почти наверняка можно было найти у многих геодезистов и картографов, посетивших колонии в последующие годы. Отчет капитана Шервилла обо всех отраслях промышленности этого района был чрезвычайно подробен, он даже описал таинственный и непонятный минерал, найденный на небольшом холме к западу от станции Гья, «используемый для окрашивания одежды в оранжевый цвет, а также для покрытия щебнем дорог на станции. Этот минерал бывает оранжевого, фиолетового, светло-красного или желтого цвета». Поэтому удивительно, что он даже не упомянул о пиури.

Монгхир – это место, не упоминаемое ни в одном из известных мне путеводителей, поэтому у меня не было никакой информации относительно того, где я могла бы остановиться. Я сказала таксисту, что хочу поехать в отель, но он отвез меня в ашрам, убеждая меня, что именно таково было мое желание. Послушники, одетые в оранжевые, желтые и белые одеяния, спокойно прогуливались по пустым улицам – разительный контраст с шумным хаосом расположенных всего в нескольких километрах отсюда городских районов. Я чувствовала, что это место мне не подходит. Я читала в брошюре, что белые одежды носят неопытные новички, соискатели носили желтые, а учителя – «геру». «Можно задать смешной вопрос?» – спросила я худощавого молодого человека с белыми полосками на лбу, дежурившего в конторе. «Вы можете задать забавный вопрос, я дам ясный ответ», – сказал он. «Что такое „геру”?» – «Оранжевая одежда, – сказал он, указывая на свою одежду, которая позволяла ему причислить себя к высшей категории бихарских йогов. – Она символизирует внутреннее сияние». – «А что символизирует желтый цвет?» – «Желтый – это свет в природе. Он призывает и искушает душу так же, как черный защищает душу». Я кивнула и поблагодарила его, но он решил сказать мне еще кое-что. «Видишь ли, дело в том, что желтый цвет следует очистить». Дружелюбный менеджер бихарского банка, только что закончивший обучение, подвез меня и мои вещи в город на своем скутере. «Тебе нужно сходить к старейшему художнику Монгхира, – сказал он, когда я, перекрывая шум мотора, объяснила цель своего приезда. – Если хоть кому-то известно об этой краске, то Чаку Пандит на Мангал-базаре должен знать». Поэтому на следующий день я пересекла железнодорожные пути и отправилась на Мангал-базар. Монгхир – простой город, он очень напоминал мне ту Индию, которую я впервые увидела восемнадцать лет назад.

Все старенькое и захудалое, дома, которые когда-то, вероятно, были дворцами, теперь спрятаны за запертыми на висячие замки воротами, разрушаются виноградными лозами и плесенью. Оружейные магазины исчезли, зато появилось множество скобяных лавок, торгующих «ножами и вилками низкого качества», о которых капитан Шервилл писал еще полтора века назад. Проблема сифилиса, очевидно, тоже никуда не делась: на каждом углу были написаны от руки предложения о проверке на венерические заболевания, а также реклама операций по излечению геморроя, проводимых «без анестезии».

Казалось, что повсюду люди, увидев меня, очень удивляются: они явно не привыкли к гостям. «Мангал-базар?» – спросила я, и все последовали за мной. «Идите вдоль улицы, а затем поверните налево», – сказал старик, показав рукой направо. «Вы имеете в виду направо?» – спросила я. «Да, – сказал он, – налево». В конце концов выяснилось, что ни тот, ни другой поворот не был правильным, но все же мне удалось найти Чаку Пандита, человека с почти слепыми голубыми глазами, жившего в голубом доме с круглыми колоннами. Его сын организовал что-то вроде спонтанной конференции, причем только мы трое сидели на деревянных стульях. Один человек пошел за холодным напитком, другого позвали, чтобы он сел на пол и обмахивал меня опахалом, когда увидели, что пот стекает по моему носу и капает на мои заметки. «Есть много видов пиури, – осторожно сказал друг художника. – Какой из них вас интересует?» Я снова почувствовала оптимизм – я явно была на пути к важному открытию. В конце концов, господин Мухарья утверждал, что существует два вида пиури – минеральный, «импортированный из Лондона», и животный, ради которого я и приехала. «Любой», – беззаботно ответила я, и мальчика отослали с подробными инструкциями на хинди. Я попыталась объяснить, что это желтый цвет Кришны, тот, которым его одежда всегда окрашивается на акварелях, или по крайней мере тот, которым окрашены его одеяния, кода они не оранжевые. Мне с грустью объяснили, что Кришна был голубым, и напрасно было возражать, что я это знаю.

Чаку Пандит принес очень темную картину с изображением оленя, похожего на «Монарха Глена». От сырости холст вздулся и стал неровным. Другие его картины были довольно безвкусными идеализированными пейзажами. Мальчик вернулся с коробкой масляных красок, изготовленных в Бомбее. «Я никогда раньше не слышал о вашей индийской желтой краске. Но зачем использовать коровью мочу, когда у нас есть эти хорошие краски?» – рассуждал Чаку Пандит. Мне пришлось признать его правоту и, поблагодарив его за потраченное время, его сына – за колу, а человека, сидевшего на полу с опахалом, – за прохладу, я вышла на улицу и подозвала велорикшу. На сиденье был написан рекламный слоган: «Удовольствие для влюбленных». «Мирзапур, пожалуйста», – сказала я. И мы отправились за город.

Я думала о господине Мухарья, который шел по той же дороге сто двадцать лет назад. «Что он искал?» – прикидывала я. Может быть, он просто хотел найти краску, сделанную пастухами, или у него был другой интерес? Мой предшественник, вероятно, знал, что пиури был изобретен персами в конце XVI века и в основном использовался для написания миниатюр, сначала художниками моголов, а затем индусами и джайнскими художниками. Было странно, что джайны – вегетарианцы и категорические противники причинения страданий животным – писали картины этой краской, имевшей явно жестокое происхождение. «Мирзапур!» – объявил мой водитель и остановился. Мне показалось, что мы даже не двигались: это был такой же участок дороги, как и все остальные. На мгновение я обрадовалась, увидев похожее на быка существо, писающее на соседнем лугу, но потом поняла, что это буйвол.

Рядом располагался маленький чайный киоск, поэтому я решила сделать то, что обычно делаю, когда надеюсь на приключение. Сесть, выпить – в данном случае чаю – и ожидать, когда приключение само меня найдет. Я подошла к киоску, и какой-то мужчина освободил мне место на краю колодца. Я надеялась, что вода для чая взята откуда-то еще, так как на поверхности воды в этом колодце плавала шапка пены. Обычно в такой ситуации кто-то спрашивает по-английски: «Что вы тут делаете?», что и приводит к цели моих поисков, но на этот раз не произошло ничего подобного. Никто не говорил по-английски. Я злилась, потому что молодой человек, которого накануне вечером я наняла в качестве переводчика, утром так и не явился.

Владелец ларька явно был популярен у местного населения. Он вскакивал, чтобы поставить молоко, а затем снова садился на корточки на своем деревянном насесте, продолжая разговор или протягивая печенье молчаливому ребенку. Я допивала вторую чашку, когда заметила его босые ноги и с удивлением поняла, что у этого атлетически сложенного мужчины был самый тяжелый случай слоновости, который я когда-либо видела у кого-то, кто не был нищим. Я спросила его, знает ли он что-либо о пиури, но он только мило рассмеялся и спросил, знаю ли я хинди. Я допила чай и, гадая, что, черт возьми, я буду делать без переводчика, расспрашивая о поистине глупой и неправдоподобной истории о коровьей моче, встала, пересекла главную дорогу и пошла по тропинке. И тут-то события и начали развиваться.

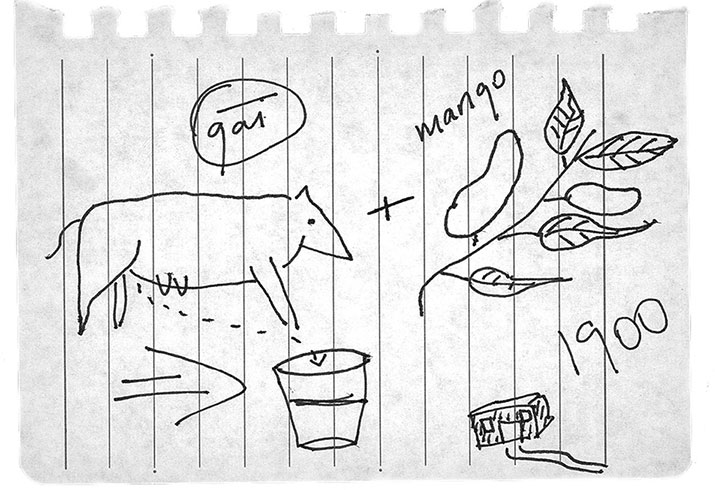

Навстречу мне шли два мальчика, наверное, они возвращались из школы. «Что ты делаешь?» – спросили они. «Ищу гвалу», – ответила я, употребив слово «молочник», которое узнала из письма господина Мухарьи. Он писал, что единственными людьми, возможно, во всем мире и, конечно, в Индии, которые делали пиури в его время, были члены одной секты гвал в Мирзапуре. «Мой отец – гвала», – радостно сообщил один из мальчиков и указал на свой дом, в который упиралась тропинка. В сарае стояли три коровы, еще одна опустила голову к корыту. Они выглядели сытыми, отец мальчика показался мне достаточно дружелюбным. Я начала рисовать в блокноте. «Буйвол?» – спросили они, когда я нарисовала нечто, что, по моему убеждению, было типичной коровой. «Нет, корова», – твердо сказала я и изобразила нечто, что, как я надеялась, должно было выглядеть как вымя, но слишком поздно поняла, что рисунок получился довольно двусмысленным и мог напоминать иной половой признак. К этому времени вся семья уже была в сборе, и каждый стремился внести свой вклад в критическое осмысление моего творения. «Хвост!» – с энтузиазмом потребовал отец, поэтому я добавила хвост, и он одобрительно кивнул, забыв о моем фиаско с выменем. Манго нарисовать было легко, потом я изобразила листья манго, а потом… Ну, в тот первый раз я не сумела как следует набраться смелости. Я вытащила маленькое ведерко, в котором могло находиться все что угодно, а затем показала на стены соседнего дома, которые как раз были окрашены в желтый цвет. Сын попытался донести до старших мою мысль, но никто из них не слышал о какой-либо связи между коровами и желтыми стенами.

«Идем, идем!» – закричали мальчишки, которым не терпелось показать меня всей деревне, так что мы двинулись по тропинке, а мальчишка энергично распевал: «Где гвала?»

Мирзапур – не особо богатый город, но его нельзя назвать и ужасающе бедным: люди жили в простых домах, к которым вели чисто подметенные дорожки, вокруг простирались ухоженные поля. Пока мы шли, к нам присоединялись люди, из соседнего дома кто-то принес мне стул, и меня попросили снова рассказать историю о пиури. Я как раз дошла до манговых листьев, толпа разрослась до сотни человек, как вдруг наступила непонятная тишина, и я увидела, что к нам приближается очень обаятельный, заразительно улыбающийся молодой человек. Он ехал на трехколесном велосипеде, переделанном в инвалидное кресло. Его колени были прикреплены к креслу маленькими металлическими щитками, он катил велосипед руками, а его двое друзей помогали ему. Вот еще один красивый молодой инвалид из Мирзапура. Он представился как Раджив Кумат, было очевидно, что люди прислушиваются к нему. Итак, мне снова пришлось излагать историю про коров и листья манго, но теперь мне было проще, потому что я знала слово на хинди, означающее лист. А затем наступил момент истины. Корова плюс лист манго плюс… Я вытащила ведро, затем изобразила, что присела на корточки, и издала звук «ш-ш-ш». «Дудх?» – спросил один из мальчиков, употребив слово, обозначающее молоко. «Э-э… нет», – сказала я и с большим энтузиазмом произнесла свое «ш-ш-ш». Недоверчивые взгляды метались между бабушками в сари и молодыми женщинами с младенцами на руках. Даже маленькие мальчишки Мирзапура не могли поверить, что улыбающаяся незнакомка может так неприлично себя вести. Затем в тишине раздался взрыв звонкого смеха. Раджив Кумат весело захохотал, и вслед за ним захохотала вся деревня.

Корова или буйвол?

«Итак, – резюмировал он, – в 1900 году (он указал на дату, которую я записала в блокноте) люди делали желтую краску из этого плюс этого плюс этого?» – он указал на фотографии. «Да», – ответила я. «Где?» – спросил он. «Здесь, в Мирзапуре». Он спросил, где еще это делали. «Только в Мирзапуре и больше нигде в Индии», – сказала я, и мы захлебнулись смехом от абсолютной нелепости всего этого. «Краска называется монгир-пиури, – добавила я, – ее перевозили из Мирзапура в Монгир, а затем из Калькутты в Англию». К этому времени у нас обоих текли слезы от смеха. Раджив обратился к толпе, но даже старики не кивнули, показывая, что не помнят ничего подобного. Если пиури когда-либо и делали в Монгире, то к XXI веку об этом уже никто ничего не помнил.

За несколько месяцев до этих событий я связалась с Брайаном Лисусом, мастером из Южной Африки, занимавшимся созданием скрипок, который в порядке эксперимента решил использовать индийскую желтую краску в качестве лака. Он посоветовался с ветеринаром, который порекомендовал давать коровам листья манго в качестве одного из двух ежедневных приемов пищи, что он и делал в течение двух недель, «после чего несколько раз стоял позади коровы, чтобы собрать „сокровище» в ведро”. Затем он выполнял инструкции, полученные из Национальной галереи в Лондоне, поясняющие, как кипятить мочу в течение нескольких часов: по его словам, этот процесс заставил разбежаться всех посетителей. Однако цвет получился не такой интенсивный, и Брайан предположил, что для достаточного количества красителя в моче необходимо скармливать коровам большее количество листьев манго; однако он не хотел повредить их пищеварительную систему, поэтому отказался от этой идеи. Его рассказ о столь необычной «охоте за сокровищами» заставил меня еще раз перечитать письмо от 1883 года в той части, которую никогда не повторяли при перепечатывании в других источниках. Причина этого была, несомненно, весьма деликатной. Все получается, если вы проводите эксперимент с коровами всего две недели и можете постоять с ведром, не теряя чувства юмора, но как это делали гвалы в то время? Господин Мухарья четко описал процесс: «Коров, накормленных листьями манго, заставляют мочиться три или четыре раза в день, слегка растирая соответствующий орган рукой. Коровы настолько привыкли к этому процессу, что потеряли способность мочиться самостоятельно». Мне показалось крайне подозрительным, что процесс избавления от жидкости в организме может происходить по требованию, как доение.

Мне захотелось хотя бы взглянуть на коров. «Да, конечно, – сказал Раджив. – И тебе надо увидеть манговый сад». Манговый сад? Конечно! Я вдруг поняла, что где-то поблизости должен быть фруктовый сад. В отчете об обследовании этого района, датированном 1905–1912 годами, П. У. Мерфи сообщил о большом количестве превосходного опиума (слегка поврежденного бурей) и нескольких довольно уродливых деревьях манго. «Местное манго нехорошо, а в районе Джамуи оно вообще выродилось в маленький твердый и чрезвычайно кислый плод», – писал он. Он также пересчитал всех взрослых коров (130 799) и буйволов (45 164) в округе, но ничего не сообщил об индийской желтой краске. Он заметил, что «коровы, быки и буйволы в этом районе гораздо меньше размером и менее упитанные, чем в других регионах», но включил всех в свой отчет, ни слова не сказав о некотором количестве животных, чей пищеварительный тракт был поврежден неправильным питанием.

«Да, у нас очень красивый манговый сад», – подтвердил Раджив. Сопровождать нас в кресле ему было не под силу, и вместе с разношерстной компанией маленьких мальчиков и девочек, распевавших «Манговый сад, манговый сад», я пересекла дорогу, которая всего час назад показалась мне такой бесперспективной. Посмеиваясь над собой за то, что кажусь себе смелым исследователем, я вдруг обнаружила, что нахожусь у возможного источника индийской желтой краски Winsor & Newton. «Конец моим поискам», – подумала я отстраненно и радостно, перелезая вместе с детьми через обломок стены. И хотя снаружи было пыльно и жарко, в манговом саду Мирзапура оказалось зелено и тихо. Мы зашли достаточно далеко, но нам так и не удалось дойти до стены, отмечавшей границу сада с другой стороны. Мы с детьми маршировали и пели, и всякий раз, когда я решала сфотографировать знаменитые листья манго, они бросались к выбранному мной дереву и взбирались на него, усаживаясь на ветвях, как скворцы. По саду прогуливались несколько молодых пар. Бог Шива женился на Парвати под манговым деревом, и даже сегодня листья этого дерева часто используются для украшения брачных павильонов.

Одного ребенка послали за фруктами для меня. Не манго – был не сезон, – а за странными плодами «паниала», лишь незначительно отличающимися от винограда; их едят целиком. Они были приятно сладкими, но имели странное лимонное послевкусие, от которого пересохло во рту. Всякий раз, когда появлялся кто-то новый, меня просили повторить пантомиму, и все присоединялись к «ш-ш-ш». Я представила себе, как через десять лет в ту же деревню прибудет незнакомец, как он будет рассказывать о пиури. Я представила, как этот кто-то будет объяснять: «корова», «листья манго», «сбор мочи в ведро». Этот незнакомец запишет дату, которую я выбрала наугад, 1900 год, и в народной памяти будет жить еще одна легенда.

Я собрала всю толпу для общего фото: к нам подбежали еще пятеро детей, поэтому я отступила, чтобы включить их в общий снимок, и вдруг раздался громкий всплеск. Я посмотрела вниз и увидела, что моя левая нога от пятки до шнурка ботинка была покрыта самым пушистым, желтым и вонючим образчиком бычьего навоза, какой я только могла себе представить. Все в ужасе зажали носы и засмеялись вместе со мной, хотя никто из них не мог понять истинной прелести этой шутки. В конце концов, я ведь поехала в Индию для того, чтобы найти ярко-желтую коровью мочу, и нашла нечто подобное на подошве своей обуви. Очевидно, боги слышали о моих поисках, но они оказались глуховаты.

Местные жители сводили меня на экскурсию к разным коровам, но в каждом доме, когда мы спрашивали, никто не слышал о пиури. Я предложила одной корове лист манго, но она отвернулась. Пастух снова протянул лист – корова продемонстрировала неудовольствие. Он попытался насильно накормить животное, раскрыв ей рот, но я попросила его остановиться: я была рада, что в Мирзапуре, к югу от Монгира, если когда-то и делали индийскую желтую краску, то теперь не занимаются этим.

Возвращаясь в Монгхир, я думала о различных деталях моей истории, а также о господине Мухарья, который проехал тем же путем. В каком мире он жил? В 1880-х годах по всей Азии росло движение за национальное самосознание, а в оккупированной англичанами Бенгалии оно проявлялось в стремлении восстановить и каким-то образом реконструировать древние индийские традиции. Примерно в 1883 году слово «дэш» стало использоваться для описания всей Индии или Бенгалии (часть которой позже, через несколько лет после обретения независимости, станет именоваться Бангладеш), хотя первоначально оно означало просто чью-то родовую деревню. Тогда ранние стихи националиста Рабиндраната Тагора только начинали оказывать влияние на бенгальское мировоззрение. С санскрита были переведены полузабытые Веды, йога снова вошла в моду, а индуизм внезапно стал философией, а не просто пантеистической религией. Зародилось также движение за сохранение священного статуса коровы, потому что во многих местах Индии о ней забыли. Коровы были важны по многим причинам, в том числе – чувство национального самосознания.

Возможно, господин Мухарья и в самом деле был просто честным человеком, решившим разгадать простую тайну истории красок. Но что, если он был националистом, желавшим продемонстрировать всем свою точку зрения или по крайней мере пошутить над англичанами? Разве не было бы заманчиво (когда представилась такая возможность) смешать элементы истины – ведь краска действительно была сделана из какого-то вида мочи и какого-то вида манго – с некоторыми случайными элементами индуистской мифологии и показать англичанам, что их краска не только нечто нечистое, но и, поскольку она связана с коровами, является нарушением догм индуизма?

Возможно, Мирзапур действительно был единственным местом в Индии, где производилась та или иная краска, и, возможно, запрет на производство этой краски действительно никого не интересовал, поэтому никто не удосужился сделать записи на этот счет. Возможно также, что внуки людей, которые снабжали мир этой краской, действительно забыли о ней. Может быть, все это правда. Но, когда я думаю об индийской желтой краске, я всегда задаюсь вопросом: является ли объяснение, которое я услышала, реальностью или просто отражением реальности и не является ли эта история просто примером того, как кто-то мягко прикалывается, буквально «taking the piss» (собирает мочу).

Гуммигут и аурипигмент

Компания Man Luen Choon располагается на втором этаже старого здания в закоулках Западного района Гонконга. Трудно разглядеть дверь за ларьками, торгующими поддельными сумками, пуговицами и боа из крашеных куриных перьев. Всего в двух кварталах от старого переулка высится стеклянный небоскреб, который называет себя Центром, но который местные жители обычно называют «Зданием цвета», потому что каждую ночь он освещает горизонт управляемой компьютером последовательностью постоянно меняющегося бирюзового, розового и зеленого света. Это пример соседства современности и традиционности: в то время как Центр пылает цветными огнями ценой в миллионы долларов, компания Man Luen Choon является самым известным китайским поставщиком произведений искусства в Гонконге. В первый раз, когда я отправилась туда, мне представлялось, что интерьер офиса компании будет темным и старомодным, но вместо этого он ярко сиял неоновым светом и, на мой взгляд, сильно напоминал Центр. Тем не менее такое яркое освещение имело свои плюсы: оно означало, что я с неоновой ясностью смогу увидеть чудесное превращение одной конкретной краски из чего-то коричневого во что-то прекрасное.

Я пришла туда с двумя друзьями – Фонг Со, художником, и его напарницей Ен Вай Ман, писательницей и фотографом. Они предложили познакомить меня с владельцем, Ли Чин Ваном, выходцем из семьи, которая на протяжении многих поколений владела известным художественным магазином в Гуанчжоу. Эта семья живет в Гонконге уже двадцать лет. В магазине имелось несколько обычных тюбиков с краской, но пигменты мистера Ли были гордо выставлены на маленьких белых блюдечках в стеклянном шкафу. Для преданного искателя красок это был своеобразный рай: здесь можно было увидеть щепотку киновари, там – куски азурита и малахита и даже маленькие глиняные квадратики аурипигмента.

Слово «аурипигмент» означает «золотой пигмент». Долгое время это был чрезвычайно востребованный товар для алхимиков. «Если это золотое по цвету, – рассуждали они, – то оно, несомненно, имеет общие характеристики с настоящим золотом и может быть использовано для превращений». Художников это не так волновало, отчасти потому, что если что-то нанести на аурипигмент сверху, то оно чернеет, но главным образом из-за того, что аурипигмент содержит мышьяк. Он «действительно ядовит», предупредил Ченнини, – и по общей шкале токсичности превосходит только своего более оранжевого кузена, реальгар, который еще опаснее. «Мы употребляем [реальгар] только при письме прямо на доске, – предупреждал Ченнино, – он не терпит компании». Затем Ченнино все же сменил гнев на милость: реальгар нужно размалывать в большом количестве чистой воды. И беречь себя.

Мне не следовало удивляться обнаружению аурипигмента и реальгара в китайском художественном магазине. Китайцы всегда относились к этим двум краскам не так осторожно, как европейцы. В 1705 году в Голландии была опубликована – уже после смерти автора – необыкновенная книга под названием «Амбонский шкаф странностей». Ее написал немец Георг Эверхард Румпиус, который большую часть жизни трудился на благо Голландской Ост-Индской компании, вследствие чего его прозвали Индийским Плинием. Отчасти это было связано с его заразительным стремлением к накоплению знаний, но также и с его явным нежеланием разделять мифы и факты.

Румпиус писал: «На Яве можно найти разновидность аурипигмента. Вкус у него не вяжущий, он почти безвкусный или, может быть, немного похож на витриоль», – храбро продолжал он. Он обнаружил, что аурипигмент продается на Яве, а также на Бали и в Китае. Помимо рисования на бумаге аурипигмент также использовался для окраски особого золотого, красного и белого полотна, называемого кринсинг. Нанеся на ткань аурипигмент, изготовители кринсинга обычно вешали ее на несколько дней в задымленной комнате, чтобы закрепить цвет. Китайцы и яванцы не рассматривали его как яд, напротив, они бесстрашно принимали его как лекарство, «но в небольших количествах, хотя, по моему мнению, они недостаточно осторожны». Однажды, в 1660 году, в Батавии – ныне Джакарте – Румпиус видел женщину, которая обезумела от этого «лекарства» «и взбиралась по стенам, как кошка».

Румпиус не был против умеренного применения аурипигмента. Он рекомендовал его в малых дозах для лечения анемии и в качестве тонизирующего препарата для воздействия на нервную систему. По его словам, жители Тироля регулярно употребляли мышьяк, чтобы увеличить свою силу и улучшить цвет лица, и эта практика продолжалась до конца XIX века и привела к появлению термина «мышьякофагия». Более интригующим, однако, для нашего собирателя мифов оказался реальгар или хингхонг. Найти его было нетрудно: достаточно поискать место, «где павлин вил гнездо три года подряд». Павлины, объяснил Румпиус, вероятно, имея в виду самок, кладут реальгар рядом со своими яйцами, чтобы отпугнуть змей. На мой взгляд, это могло бы пригодиться для борьбы с питонами, так что я купила несколько граммов реальгара, лежащего в маленькой картонной коробочке с надписью красными китайскими иероглифами. В магазине мистера Ли были образцы почти всех природных пигментов, упомянутых в этой книге. Он сказал, что все краски и лаки были привезены из Китая, за исключением двух – японских чернил на основе сажи («самых дорогих в мире») и желтого гуммигута. Но я и приехала к нему именно для того, чтобы увидеть гуммигут.

Эта краска использовалась в китайской и японской живописи по крайней мере с VIII века, она также присутствовала на ранних индийских миниатюрах – на самом деле она, вероятно, использовалась для окраски желтых одежд Кришны как менее вонючая альтернатива желтой коровьей моче. Она всегда была привозная – желтый гуммигут в основном привозили из Камбоджи, и его название (gamboge) даже является искаженным названием этой страны. Гуммигут встречается и в других странах Юго-Восточной Азии, и, конечно, в 1880 годах на тайской границе было достаточно гуммигута, чтобы король Чулалонгкорн мог отправить несколько хороших образцов смолы в Соединенные Штаты в качестве «подарка уважения».

В период ужасающего режима красных кхмеров в 1980-х годах, а затем в начале войны во Вьетнаме эту краску было почти невозможно найти. «В военное время гуммигут смешивается с грязью, – объяснил мистер Ли. – Однажды я привез пятьдесят килограммов грязного гуммигута, потому что даже это было редкостью». Он показал мне чистый кусок краски – «кусок мирного времени», как он его называл. Он имел форму брайтонского леденца, хотя и немного придавленного, как будто слишком долго пролежавшего в кармане у ребенка, и отличался гладкой хрупкостью твердой ириски и цветом сухой ушной серы. Но когда мистер Ли окунул кисть в воду и легко взмахнул ею над этим коричневатым камнем неаппетитного вида, на нем появилась капля самого чудесного, яркого желтого цвета, который только можно себе представить, почти флуоресцентного.

Китайцы называют его «желтым плющом» или «желтым ротангом», но гуммигут делается не из плюща и не из ротанга, а из гарцинии ханбери – высокого дерева, родственника мангостина, но не имеющего таких вкусных плодов. Краска, которую держал в руке мистер Ли, представляла собой смолу гарцинии и была получена тем же способом, что и каучук, за исключением одного важного отличия. Полукруглый разрез в стволе каучукового дерева в течение нескольких часов кровоточит белым латексом, который можно собрать на следующее утро, тогда как собиратель гуммигута делает глубокий надрез в стволе, аккуратно ставит кусок выдолбленного бамбука под рану… и не возвращается до следующего года.

Интересно, были ли у господина Ли какие-нибудь образцы гуммигута военного времени? «Где-то есть», – сказал он и исчез в одной из задних комнат. Через несколько минут он появился с грязной пластиковой сумкой одной из крупных сетей супермаркетов Гонконга, полной темных зеленовато-коричневых растрескивавшихся кусочков чистого гуммигута, выглядевших так, будто кто-то сжевал ириску и выплюнул ее на землю, где она и затвердела. «Это то, что мы получили во время войны: гуммигут очень плохого качества, полный примесей. Многие бамбуковые емкости опрокинулись на землю, и люди пошли искать смолу, которая капала на землю». «Я хотела бы найти гуммигут», – мечтательно заявила я, представляя, как в лесной роще, глубоко в джунглях, делаю надрез на стволе кривым ножом, а потом мне рассказывают древние мифы о деревьях, которые кровоточат желтой краской. «Нет, этого не следует делать», – твердо сказал мистер Ли. Мы все удивленно подняли головы. Что он имеет в виду? «Там много мин: люди гибнут за гуммигут», – сказал он.

Как я узнала позднее, эта красивая краска может быть опасна и по-другому. Компания Winsor & Newton с самого начала получала небольшие партии гуммигута от поставщиков из Юго-Восточной Азии, вероятно, с тех пор, как начала свою деятельность в середине XIX века. Когда гуммигут поступает на фабрику, его тщательно измельчают и продают в тюбиках или кюветах как одну из самых дорогих акварельных красок. Но некоторые из посылок, прибывших в 1970-е и 1980-е годы из Камбоджи и, возможно, Вьетнама, были другими: в гуммигуте стали находить пули. Технический директор компании Ян Гарретт выставил пять таких пуль в своем кабинете: напоминание ему и его коллегам о том, что некоторые из материалов, наличие которых они так легко принимают как должное, прибывают из мест, где люди пережили невообразимые страдания. Однажды, в разгар войны во Вьетнаме или, возможно, во время ужасов убийственного режима Пол Пота, солдат или группа солдат, должно быть, вошли в гарциниевую рощу и начали веером палить из пулеметов. Некоторые из пуль засели в бамбуке, а через несколько месяцев попали к красильщикам в Харроу. Где оказались остальные пули, можно только догадываться.

Мне очень нравится кусочек гуммигута, купленный в компании Man Luen Choon. Когда я капала на него воду, создавая ярко-желтую краску, то чувствовала себя волшебницей и показывала этот трюк всем знакомым детям. Однажды в поезде в Англии я сидела напротив девятилетнего мальчика, который так же, как и я, любил странные артефакты. Он путешествовал с бабушкой и только что был в гостях у родственника, который подарил ему барабан, привезенный из Индонезии, которым мальчик очень гордился: он знал, что это волшебная вещь. Я показала ему трюк с гуммигутом и рассказала историю этого вещества, объяснив, что такое война и почему люди даже в военное время иногда готовы идти на риск. Он заинтересовался, поэтому я отдала ему кусочек гуммигута. Теперь я жалею об этом.

Через четыре дня я уже была в Америке и разговаривала с Майклом Скалкой, специалистом из Национальной галереи Вашингтона. Я упомянула, что купила гуммигут в Гонконге. Он заметил, что из него получается очень красивая краска. «Но это же яд», – отметил он. Как я узнала позже, к своему облегчению, гуммигут, скорее всего, не убьет владельца, как аурипигмент, хотя, возможно, его можно использовать как орудие убийства, по крайней мере, так было написано в одном китайском детективе, где его впрыснули в персик; но тем не менее он может как минимум доставить неприятности. Это одно из самых эффективных мочегонных средств, которые знает природа: если вы случайно положите его в рот, то потом целый день не будете вылезать из туалета. Другой желтый природный краситель, облепиха, оказывает такое же действие. На самом деле это характерно для других желтых природных объектов: тыквы, незрелые ананасы, желтый корень щавеля и желтый ирис, все они оказывают одинаково действие. Возможно, не случайно индийская ведическая традиция окрашивает третью чакру, расположенную на уровне пупка, чуть выше толстой кишки, желтым цветом.

Через несколько недель я позвонила своей подруге Ен Вай Ман. Знала ли она, что гуммигут действительно ядовит? «О да, – весело ответила она. – Я знала… На самом деле именно поэтому тараканы не едят картины Фонг Со. Он раскладывает их по ночам на полу, и сначала я боялась, что их съедят насекомые, потому что они поедают все на своем пути». Она позвала Фонг Со, который рисовал в соседней комнате, чтобы тот подтвердил ее слова. Он согласился, что отчасти его творения сохранились для потомков потому, что желтая краска отпугивала голодных ползучих тварей. «Люди охотно использовали бы гуммигут как средство от насекомых, но это слишком дорого», – сказал он.

Шафран

Последние два сувенира на моей полке – баночки с самой дорогой и яркой пряностью в мире: шафраном. И как и гуммигут, он полон парадоксов. Он красный, но и желтый; он дорогой, но доступен; он может высушить вашу печень, но может заставить вас выть от смеха; он почти вымер, но производится в большом количестве. Однако, в отличие от гуммигута, шафран часто подделывают. За это знание мне пришлось заплатить из своего кармана.

Моя первая встреча с шафраном, по крайней мере с продуктом с таким названием, произошла в Кашмире в середине 1980-х годов. В студенческие годы я трижды побывала в этом северном индийском штате – задолго до того, как там началась борьба за независимость. Я ждала, когда откроются перевалы, ведущие на север, и однажды снег задержался дольше ожидаемого, поэтому мне пришлось провести несколько дней в плавучем доме на озере Дал в столице Шринагара, где я наслаждалась домашней кухней и наблюдала за продавцами-лодочниками, занимавшимися доставкой пассажиров к шикхаре и рекламировавшими свой товар. «Хочешь марихуану?» – кричали они, когда я отказывалась от колы и сладостей. «Нет, спасибо». – «Опиум?» – подшучивали они. «Нет, правда». – «Ага, я знаю, – торжествующе говорили они, вытаскивая последнюю карту в покере западного декаданса. – Тебе нужен тампакс?»

У служителя в шикаре я купила только одну вещь – грязную пачку чего-то желтого. «Хочешь шафран?» – спросил он. Мне стало любопытно, и я попросила показать товар. Этот человек использовал гораздо больше уловок, чем его коллега, который деловито продавал скрутки с гашишем более находчивым путешественникам, остановившимся в соседнем плавучем доме. Позже я поняла, что его поведение было подозрительным. В пакетике был сафлор – та дешевая красная пряность, с которой я столкнулась при работе над главой «Оранжевый», не имеющая ни очарования, ни горькой землистости настоящего шафрана. И я, невежественный подросток, впервые отправившийся в самостоятельное путешествие, охотно купила его. Возможно, не имело значения, что это был не шафран: в конце концов, я и не знала, что с ним делать.

Мне было известно, что это самая дорогая в мире пряность, я знала, что она желтая (хотя в пакете, который я купила, она выглядела оранжевой, и на самом деле, если бы она была подлинной, она должна была быть малиново-красной), я знала, что это цветок. Я также знала, что индийское правительство ограничило экспорт кашмирского шафрана в рамках той же протекционистской политики, согласно которой я пила напиток под названием «кампа-кола» вместо любых известных американских брендов. Но мне не было известно, что две щепотки шафрана, разведенные в горячей воде с медом, могут мгновенно поставить меня на ноги, не знала, что, если добавить эту пряность к длиннозерному рису, он обретет цвет солнца; не знала, что цветок, из которого его делают, называется крокусом. Я также не знала, сколько времени пройдет, прежде чем я узнаю все это.

Несколько лет спустя мне показалось, что я снова нашла настоящий шафран: на этот раз им окрашивали тибетские монашеские одежды. Я читала множество текстов, в которых желтые (а иногда даже красные) одежды описываются как «шафрановые», и с радостью приняла этот образ, даже использовала его сама. Но где, спросила я однажды, они берут шафран для крашения одежды? В конце концов, хотя пряность выращивалась в соседнем Кашмире по крайней мере с 500 года до н. э. и, вероятно, даже дольше, Тибет все же расположен слишком высоко для того, чтобы выращивать что-то столь нежное. Моя подруга-монахиня рассмеялась. Буддийские одежды носят, чтобы показать, насколько человек скромен, объяснила она, а не для того, чтобы показать, что у него есть доступ к самой дорогой пряности в мире.

На Тибете одежды обычно окрашивали куркумой – дешевой пряностью цвета бедной земли. А в Таиланде одеяния монахов часто окрашивают сердцевиной джекфрута (хлебного дерева), и раз в год, в ноябре, проходит официальный День окрашивания, когда рано утром монахи спускаются к реке с фруктами и горшками и заново красят свои одеяния. Нет, конечно, одежды многих окрашены синтетическими красителями, но даже если и используется натуральный краситель, то это не шафран. Чтобы найти эту яркую желтую краску, мне нужно было поискать в других местах. Имело смысл отправиться туда, где шафран выращивают.

Но не в Кашмир, решила я, хотя кашмирцы и утверждают (вероятно, ошибочно), что именно там родина шафрана. После многолетнего кризиса промышленность оказалась в полном упадке – производилось менее тонны шафрана в год. Но шафрановые крокусы растут во многих местах. Самое известное из них – Испания, родина паэльи, но их также можно найти в Иране, Македонии, Франции и Марокко, а также в Новой Зеландии, на Тасмании, в Северном Уэльсе и во многих других местах. После того как я обнаружила в Македонии, на родине Александра Македонского, город под названием Крокос, получивший название в честь цветка шафрана, я некоторое время обдумывала идею посетить Македонию. Потом я подумала об Иране – ведь, в конце концов, персы славились своим желтым рисом – и позвонила в ближайшее иранское посольство, расположенное в Канберре. «Нет проблем», – ответили они и велели мне отправить паспорт на визу. «Я англичанка», – добавила я, подумав. «Очень жаль», – последовал ответ.

Вот так в конце октября, в самый разгар сбора урожая, я отправилась в Ла-Манчу – центр производства испанского шафрана. «Конечно, там я обязательно найду свою настоящую желтую краску», – думала я. Но когда в первое утро после приезда я поехала по окрестностям, зорко высматривая в утреннем тумане что-нибудь ярко окрашенное, то поняла, что не только не в состоянии найти шафрановое поле без посторонней помощи, но и что испанская шафрановая промышленность находится в глубоком кризисе. Не то чтобы я не знала, что искать, – мне был известен тот поразительный факт, что эта идеально желтая специя получается из фиолетового цветка. Обладая этой важной информацией, я полагала, что даже самый несведущий в ботанике искатель шафрана может обнаружить поле, сплошь покрытое фиолетовыми цветками. Но мне это не удалось.

Я взяла с собой книгу Джона Хамфриса The Essential Saffron Companion – безусловно, очень интересную, со множеством замечательных рецептов, но, хотя она была издана всего восемь лет назад, было видно, что она совершенно устарела. В 1993 году Хамфрис провел несколько дней в сельской местности к югу от Мадрида во время сбора урожая шафрана. Он не только нашел «пурпурное покрывало, шафрановое море, покрывавшее и омывавшее испанский пейзаж», но также познакомился с современными «пещерными жителями», живущими всего в нескольких сотнях метров от его отеля в маленьком городке Мансанарес, и живо описал, как они на рассвете собирали урожай, утаскивая его в свои пещеры для сушки. Хамфрис нарисовал романтическую картину традиции, которая почти не изменилась за тысячу лет. Итак, первую остановку я намеревалась сделать в Мансанаресе: мне не терпелось увидеть пещеры.

Когда я добралась до места, описанного Хамфрисом, было около восьми часов утра, только рассвело. Но как бы тщательно я ни осматривала окрестные поля, мне не удалось найти ни одного пурпурного лепестка. Не говоря уже о «пурпурных покрывалах» или «одетых в черное пещерных жителях». В глубоком расстройстве после моего предрассветного старта я зашла в кафе, чтобы выпить эспрессо и посоветоваться. «Да, никто больше не выращивает шафран в окрестностях Мансанареса, – добродушно сказал бариста. – Это не приносит денег».

Я утешала себя тем, что не я первая отправилась на поиски шафрана и не нашла его. Уверена, что и не последняя. Например, в середине XIX века эксцентричный преподобный Уильям Герберт покинул свою паству в Манчестерском соборе, где он был настоятелем, и отправился в путешествие по Европе в поисках крокусов. Он пытался найти родину Crocus sativus, который пытался вырастить в своем йоркширском саду, хотя за тридцать лет видел его цветение всего три раза. В Греции и Италии он тоже искал «пурпурные покрывала», но вместо этого нашел всего несколько луковиц. «Я подозреваю, что родную землю Crocus sativus давно покрыли виноградники», – печально заключил он.

В шафрановом крокусе есть нечто волшебное. В один из вечеров солнце садится на голое поле, затем, словно ниоткуда, ночью появляется цветок, который утром расцветает, а к концу дня его уже нет. Шафрановый бизнес сродни этим цветам: сегодня утром он вовсю работает в каком-то месте, днем его уже сворачивают – все зависит от прихоти рынка и погоды. Ни мне, ни добрейшему преподобному Герберту не следовало удивляться, что эта европейская культура часто меняет места обитания: опыт выращивания английского шафрана, каким бы невероятным он ни казался сегодня, должен был наглядно показать нам, насколько сильно эта отрасль подвержена переменам.

Саффрон-Уолден

Миф гласит, что шафран привез в Эссекс средневековый пилигрим. Возможно, ему даже пришлось рискнуть жизнью, чтобы выкопать растение на Святой земле и привезти на меловую почву Уолдена: он ловко спрятал его в своей шляпе. Более вероятно, конечно, – если этот человек вообще существовал, – что он просто подобрал клубнелуковицы шафрана (так называют луковицы, похожие на лук-шалот) в поле в Северной Греции во время своей долгой дороги домой, но история всегда выглядит гораздо более драматичной, если речь идет о смертной казни. Неважно, были шляпы и пилигримы или нет, было бы действительно удивительно, если бы клубнелуковицы шафрана не завезли в Британию в Средние века, – настолько велик в то время был интерес к любым пряностям.

Это было любопытное время для поваров: чем больше перца было в первых блюдах, тем богаче выглядели хозяева. У большинства людей не было денег даже на то, чтобы попробовать эти специи: в те времена они были очень редкими и очень дорогими (отчасти потому, что везли их в основном с отдаленных островов Юго-Восточной Азии, но также и потому, что венецианские купцы имели монополию на их продажу и могли взвинчивать цены). Поваров в знатных и богатых домах охватило настоящее безумие – они увлеклись изобретением экзотических рецептов. Гвоздика, мускатный орех и корица из далеких Индий добавлялись в блюда в невероятных количествах; если бы к тому времени была придумана реклама, мы могли бы представить рекламные слоганы: «Вкусите щедрость… приготовьте куропаток с щепоткой рая». И «сафрун» – как звучало одно из многочисленных вариантов именования этой пряности – был в числе самых популярных ингредиентов роскошных кушаний. В 1380 году Чосер писал о доблестном рыцаре сэре Топасе: «heer, his berd was lyk saffroun» – его волосы и борода были цвета шафрана.

Помимо рецептов в Средние века шафран использовался главным образом для раскрашивания цветных иллюстраций в рукописях как дешевая альтернатива сусальному золоту. Бедный средневековый художник, желая изобразить золото на рукописи с библейским сюжетом, положил бы несколько дюжин рылец шафрана в маленькое блюдо, покрыл взбитым яичным белком или «глером», и дал настояться. Однажды я попробовала сделать такую краску: за ночь состав застыл и стал кроваво-оранжевым. На бумаге краска просто светилась: не столько как золото, сколько как будто с помощью шафрана яичный белок успешно восстановил свой желток. Шафран редко использовался без дополнительных компонентов – считалось, что он недолговечен. И действительно, через полгода результаты моих домашних экспериментов уже потеряли часть своего сияния, но уже во времена средневековья художники часто смешивали шафран с другими пигментами, чтобы получить яркие оттенки зеленого цвета. Он никогда не был очень популярен в качестве красителя, хотя американский консультант по шафрану Эллен Шита сообщает, что женщины Сардинии до середины ХХ века использовали его для окрашивания передников. Сегодня он в основном применяется в кулинарии: его ценят за цвет и опьяняющий аромат.

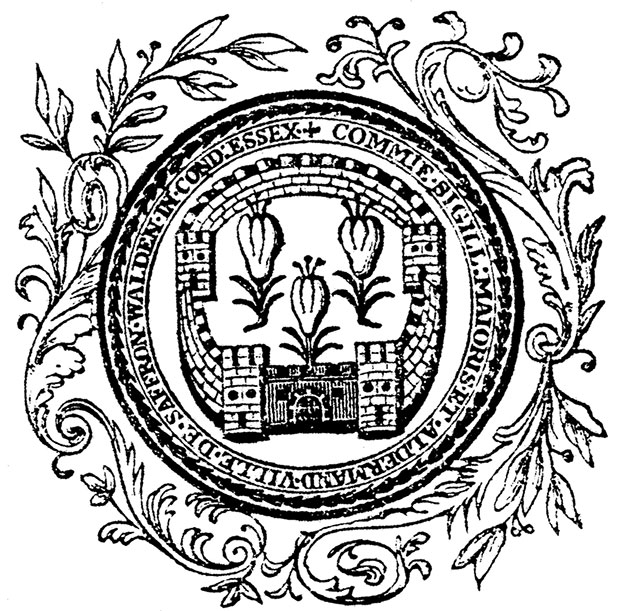

Возможно, когда шафран начали выращивать в Британии, он немного утратил свою экзотичность, но все же этот бизнес оставался весьма прибыльным, и к XVI веку город Чиппинг Уолден официально сменил свое название на Саффрон-Уолден. Возможно, это решение ознаменовало тот факт, что Уолден стал одним из самых богатых городов в округе благодаря желтой пряности. Или, возможно, это был ловкий ход городских советников, пожелавших заявить права Уолдена на звание столицы шафрана, как только они увидели, что многие жители окрестных деревень начали подражать им и засевать поля шафраном. Власти города также сменили герб на официальный и нарочито шутливый рисунок из трех крокусов, окруженных четырьмя стенами и решеткой – шафрановой стеной.

Но состояние города то росло, то приходило в упадок, как это обычно и бывает в городах, занятых производством шафрана. В 1540 году спрос резко упал, так как благодаря европейским войнам импортируемая пряность стала дешевле. Затем, в 1571 году, наступил кризис, когда фермеры обнаружили, что их крокусы стали вялыми тенями того, чем они должны были быть. Наблюдая за происходящим, преподобный Уильям Гаррисон вознес молитву, сообщая Богу, что его соотечественникам «следовало бы быть более осторожными с этим товаром. Нет сомнения, что он принесет нам больше денег, чем изготовление шерстяных одежд». В 1681 году спрос упал настолько, что некий Томас Баскервиль в отчаянии заметил, что «шафрановые головки теперь выращиваются так дешево, что в этих краях можно купить бушель их за 1 шиллинг и 6 пенсов».

Были и хорошие годы: в 1556 году урожай был просто замечательным, когда некоторые из «крокеров» или фермеров, выращивающих шафран, восклицали, что «Бог навалил шафрана», а 1665 год был особенно хорошим годом для горожан: цена на это растение взлетела выше четырех фунтов стерлингов за четыреста пятьдесят граммов (несколько лет назад шафран стоил чуть дороже двух фунтов стерлингов за тот же вес), поскольку поползли слухи, что шафран – отличное лекарство от чумы.

Но, к сожалению для шафрана, снижения цен происходили чаще, чем повышения. Это продолжалось до 1720 года, король Георг I прибыл с официальным визитом в соседнее знатное поместье Одли-Энд: для торжественного пира не нашлось отечественного шафрана. Могу себе представить, каково было смятение владельцев поместья, когда знатному семейству пришлось потихоньку посылать за припасами в Бишоп-Стортфорд, за несколько километров от имения. Они попытались сохранить все в тайне, но как это было сделать, когда все знали, что в Уолдене уже в течение многих лет не выращивают крокусы? Жителям некогда английской столицы шафрана никогда не давали забыть об этом унижении. К 1790 году шафран уже не выращивали ни в Бишоп-Стортфорде, ни где-либо еще. Сrocus sativus почти полностью исчез в Англии.

Как я нашла Иисуса

Надеясь, что Crocus sativus еще не совсем исчез в Испании, я заказала еще кофе. Бариста посоветовался с несколькими местными мужчинами, сидевшими в дальнем конце бара, почти скрытыми за утренней дымкой. «Попробуй заехать в Менбрилло, дальше по дороге», – посоветовали они, а один из них нарисовал в моем блокноте схему, похожую на леденец. Я последовала его указаниям (по пути внимательно высматривая шафрановые поля), а когда я освоилась с местной круговой системой движения, до деревни Менбрилло оказалось около четырех километров. Дважды я останавливалась и со всем старанием спрашивала на испанском «campos de azafrán» – в ответ только дружелюбно качали головой и пожимали плечами. Но одна пожилая пара, одетая в темную испанскую крестьянскую одежду, начала показывать направление и быстро что-то говорить. Наверно, я выглядела весьма озадаченной, потому что внезапно мужчина, сидевший на переднем сиденье, показал мне на место за спиной. Он сказал мне, что его зовут Хесус Беллон, и я улыбнулась при мысли, что сам Иисус приведет меня к шафрану. Мы ехали по ухабистым грунтовым дорогам, а мой спутник рассказывал на прекрасной смеси разных языков, включающей немецкий и французский, а также сельский испанский говор, что он всю свою жизнь занимался сбором урожая. В прежние времена он ездил куда угодно – в Италию, Германию, на юг Франции, – чтобы собирать оливки, дыни, а позже – виноград. «И загорать, – пошутил он, замечательно изобразив пантомимой отдых в купальном костюме. – В Сен-Тропе».

Мы все еще смеялись, когда он показал, что мы прибыли на место. И там я увидела сияющее в лучах раннего солнца мое первое поле Crocus sativus. Огороженное оградой поле было небольшим, а ограда усиливала ощущение ценности выращиваемого урожая. К моей радости, поле было сплошь покрыто фиолетовыми цветами, которые я так долго искала. Мы открыли калитку и вошли. Я наклонилась и сорвала ближайший цветок, а Хесус указал на тонкие алые рыльца, которые и были чистым шафраном.

Цвет лепестков был просто опьяняющим, вибрирующим на границе между синим и фиолетовым. В утренней росе они сияли и сверкали, но больше всего меня поразила их хрупкость: ни в одной книге, где я читала о крокусах, об этом не упоминалось, поэтому я представляла себе нечто более прочное. Всего за несколько секунд на тех участках лепестков, которых касались мои пальцы, появились темные вмятины, а после того, как цветок больше года пролежал в моем карманном испанском словаре, он стал почти прозрачным. «Он как подвенечное платье проститутки», – сказал однажды один испанец, и я с ним согласилась. Есть что-то нескромное в этом ярком цветке, который с такой показной гордостью щеголяет своими гениталиями – тремя красными женскими рыльцами и тремя желтыми мужскими тычинками, устремляющимися ввысь из центра цветка. Но у рылец есть своя печальная тайна, хотя я узнала о ней много позже. Кроме того, шафран – очень нежное растение, и если он не получает столь необходимой ему нежной и любящей заботы как от людей, так и от стихий, то увядает, как те цветы XVI века в Шафран-Уолдене, когда фермеры перестали тщательно ухаживать за ними. Я положила одно рыльце в рот. На вкус оно было горьким и влажно хрустящим, как стебель свежего кресс-салата. Я влюбилась в эту необыкновенную пряность, при этом мой язык (что я поняла немного позже) полностью окрасился в желтый цвет.

Поле принадлежало Висенте Мораго Карреро и его жене Телефоро. Их предки по обеим линиям выращивали крокусы в течение многих поколений, и пара желала продолжить дело предыдущих поколений, хотя оно постепенно становилось все менее прибыльным. На неделю сбора урожая они пригласили своих сыновей – инженеров Хосе и Мануэля, двадцати пяти и тридцати лет от роду. Когда мы приехали, Висенте и сыновья, согнувшись пополам, проворно наполняли соломенные корзины цветами. Они выглядели так, как будто занимались этим всю свою жизнь, и, вероятно, так оно и было – здесь нормально начинать помогать семье примерно с восьми лет. Соломенные корзинки выглядели очаровательно, но это также была необходимость: шафран – цветок привередливый. Он не любит нейлон или пластик.

Поле размером восемьдесят на тридцать метров не впечатляло с точки зрения «пурпурного покрывала» в испанском пейзаже, было красивым визуально, но требовало массы усилий при работе на нем. Хесус заметил, что оба сына Висенте ищут себе хороших жен, и мы покраснели, засмущавшись, однако вскоре я показала себя неподходящей девушкой: всего за десять минут ощипывания крокусов моя спина запротестовала. Телефоро присоединилась к нам, и я спросила ее, собирается ли она на праздник шафрана в Консуэгре, городке в сорока километрах отсюда. «Нет времени, – ответила она, – у нас здесь столько дел!» Парадокс выращивания шафрана заключается в том, что все приходится делать в спешке (если вы не сорвете цветы к полудню, то упустите нужный момент, а цветут они только один раз в году), и все же это настолько кропотливый процесс, что торопиться тоже нельзя.

Я подвезла Хесуса обратно в деревню. Он галантно расцеловал меня в обе щеки, словно в награду за помощь. Затем он пожелал мне удачи на обратном пути. «Будь осторожна. В Мадриде тебе перережут глотку за несколько песет, – предупредил он, изобразив пугающую мимику бандита. – Я беспокоюсь об этих мальчиках», – продолжил он. «О бандитах?» – недоверчиво спросила я. «Да нет, об этих. Они уже такие взрослые, но еще не женаты, – ответил он. – Тут это всех волнует».

В ту ночь я осталась в Консуэгре. Когда я спросила в испанском консульстве в Гонконге о Консуэгре, мне ответили: «А где это?», а когда я приехала туда, то поняла, почему об этом городе ничего не знали. У города было только два повода прославиться: живописное множество белых ветряных мельниц, рассеянных по холмам позади городка, и проводящийся каждый октябрь праздник Rosa del Azafrán (шафрановая роза). Консуэгра – небогатый и ничем не выдающийся городок. Когда я заглянула внутрь многообещающего бара на главной площади и обнаружила лишь жаропрочный пластик и фильм со стрельбой на видео, мне захотелось, чтобы горожане были хоть немного более амбициозными. Одна половина города плоская, в ней полно гаражей и мебельных магазинов с дешевой продукцией. Другая половина пронизана извилистыми улочками, поднимающимися вверх по большому холму к тринадцати ветряным мельницам, каждая из которых получила название из романа Сервантеса «Дон Кихот». Книжный дон Кихот – это человек, который живет в эпоху Возрождения, но отчаянно хочет быть романтическим средневековым рыцарем. Все, а особенно Сервантес, смеются над ним и его желанием сохранить старые рыцарские обычаи, хотя наступили совсем другие времена. Суть знаменитого инцидента с нападением на ветряные мельницы, заподозренные (в надежде) в том, что это великаны, означает, что не следует держаться за старые представления, особенно если факты убедительно говорят, что вы ошибаетесь. Множество обитателей Консуэгры считает, что, хотя шафран – это чудесный элемент истории, который красиво смотрится на ландшафте и отлично подходит к рису, занятие этой культурой в эпоху тотальной модернизации сродни борьбе с ветряными мельницами. «Шафран умер, – с горечью сказал один из мужчин в баре отеля. – Не знаю, зачем нам этот праздник».

Согласно правилам сочинения легенд, первый Праздник шафрана должен был состояться более тысячи лет назад, а лучше – двух. Есть две теории появления шафрана в Ла-Манче. Первая гласит, что шафран завезли арабы в VIII веке. Но есть еще одна теория, которая мне нравится больше, согласно которой шафран растет в Консуэгре со времен римлян. В крошечном городском музее хранится терракотовая курильница времен Римской империи, на которой выгравированы символы плодородия и полная луна. По-видимому, желая зачать мальчика, женщины сжигали в ней шафран, а затем вдыхали его дым. Мифология шафрана весьма противоречива: есть и истории о том, что употребление большой дозы шафрана приводит к выкидышу, а еще большая доза может и убить.

Определить дату первого Праздника шафрана легче, чем конкретизировать время появления в этой местности самого растения. Все это придумал туристический департамент соседнего Толедо. В 1962 году там решили, что внутренние районы региона нуждаются в большем количестве посетителей, и в итоге несколько тысяч человек приезжают в Консуэгро на последние выходные октября, чтобы посмотреть соревнования и шествия, а также набиться в рестораны. Этот новый праздник дает семьям повод собираться раз в год так же, как в старые времена собирались после уборки урожая шафрана. Это также, вероятно, гарантирует, что хотя бы некоторые семьи сохранят свое поле крокусов.

На следующее утро я познакомилась с Хосе Анхелем Рамоном, инженером лет тридцати. Он был первым человеком в своей семье, кто не стал заниматься выращиванием крокусов. Когда он был ребенком, в его доме постоянно собирались соседи, помогавшие его матери выбирать красные рыльца и сушить их на дровах, пока комната не наполнялась землистым запахом. «Я помню это: множество молодых женщин, музыка. Вечеринки могли продолжаться до полуночи. Но это прекратилось лет десять назад. Смысла больше не было». Что же произошло? «Экономика, – сказал он. – Консуэгра – бедный город, но недостаточно бедный». Хосе познакомил меня с группой международных экспортеров шафрана, и нас отвезли за два километра от города на поле, принадлежащее семье Лозано – крупнейшему производителю шафрана Консуэгры. Эта семья владела семью полями.

«Помимо неприглядных финансовых проблем, что является самым большим неудобством для производителей шафрана сегодня?» – спросила я у сеньора Лозано. «Мыши», – ответил он. Они обожают сладкие клубнелуковицы, а кошки не могут их поймать, потому что мыши Консуэгры быстрее. Это казалось мне комичным, пока я не узнала, что мышей ждет далеко не смешная смерть: фермеры убивают мышей «естественным способом» – выкуривая их красным перцем чили. Прозвучало это как-то ненатурально.

«Дело в том, – сказал один покупатель из Швейцарии, – что Ла-Манча могла бы быть одним из центров европейского производства, но сейчас Европа – не то место, где производится шафран. Основное производство находится в Иране, – сказал он и сделал эффектную паузу. – В Иране поля такие же большие, как в Голландии». Остальные помалкивали. Я посмотрела на гряду невысоких гор к западу от Консуэгры, мерцающих вдали лиловым сиянием, и представила, как все окрестности, от моих ног до этих вершин, покрыты цветочным ковром. Это был поворотный момент в моей истории. «Мне нужно попасть в Иран», – подумала я.

Однако прямо сейчас я находилась в Консуэгре, «сражаясь с ветряными мельницами», а час спустя на площади участники начали готовиться к региональному финалу конкурса по обработке шафрана. Сколько пигмента можно извлечь из цветка, если сбор происходит во время соревнования? Я проделала длинный путь от Гонконга до центра Испании, чтобы узнать это… и до сих пор не знаю. Тринадцать женщин и один мужчина сидели по одну сторону белого стола. Перед каждым из них лежал мешок с сотней цветочных головок и пластиковая тарелка с камнями. Я подумала, что в этом есть какой-то скрытый смысл, но кто-то мягко заметил, что ветер сегодня порывистый, и никто не хочет гоняться за летающими тарелками по всей площади. Последовал призыв к тишине, а затем соревнующиеся по сигналу начали выщипывать рыльца шафрана. Необходимо было выбирать только красные рыльца, наличие тычинок в тарелке означало штрафные баллы.

Мне хотелось бы рассказать о напряжении борьбы, о радостных возгласах, о том, как разные деревни болеют за своих соседей, о возбужденных комментариях с мегафоном, о том, как мужчина из Темблека подтягивается и перестает быть на последнем месте (на котором, честно говоря, он никогда и не был). Или о том, как чемпион Консуэгры тренировался месяцами, выщипывая колючки из ваты или сосновые иголки из меда. Но я так не могу. Это не событие с большим потенциалом, которое с удовольствием будут освещать по телевизору. Все происходило почти в полной тишине, если не считать резкого кашля бабушки, сидевшей справа от меня, и криков скучающего младенца слева. Все было очень спокойно – почти тревожно спокойно для подобного соревнования. Пальцы не то чтобы летали, скорее суетились. Но соревнование показало мне, почему шафран так дорог. Каждое рыльце, которое вы используете, требует чьего-то сосредоточенного внимания. К каждому из них прикасался человек, а не машина. Были попытки механизировать эту часть процесса обработки, но не получилось: цветы слишком хрупкие, рывок из центра каждого цветка слишком трудно откалибровать.

На одной стороне стола лежали ненужные уже цветы: красивые, но бесполезные. Люди веками пытались найти им применение, но, похоже, лепестки крокуса не содержат ничего полезного, и их просто выбрасывают. Одно время в Шафран-Уолдене они были настоящей проблемой, и в 1575 году королевский указ запретил фермерам, выращивающим шафран, «бросать цветы шафрана и другой мусор в реку во время наводнения». Наказание – два дня и две ночи в колодках.

Пальцы соревнующихся разбирали цветы до тех пор, пока не осталось ни одного целого. Победительницей стала Габина Гарсия из Лос-Йебенеса, второй была Мария Кармен Ромеро из Мадридехоса. Они выглядели довольными, но не торжествующими, ведь они не были конкурентами. У меня есть дурацкие часы – у них синий экран с цифрами, которые можно прочитать, только нажав большую кнопку. Детям нравится. Но в критические моменты, такие как соревнования по выщипыванию рылец шафрана под открытым небом, это становится помехой, так как числа плохо видны при ярком солнечном свете. Поэтому я обратилась к организаторам, чтобы узнать официально зафиксированное время. Но мужчина только пожал плечами. Он просто сказал: «Первый есть первый», – и объяснил, что никому не нужно включать секундомер. Таким образом, рекорд следующий: лучшее время октября 2000 года в Испании – сто комплектов рыльцев примерно за восемь минут. Или, может быть, за десять минут. Где-то так.

Персидская желтая краска

В течение года после поездки в Консуэгру я путешествовала по миру в поисках историй о красках, а к октябрю планировала закончить исследования. Однако я не могла перестать думать о пурпурных полях, простирающихся до персидского горизонта, и, не обращая внимания на приближающийся срок завершения исследований, снова подала заявление на иранскую визу. Это произошло на той же неделе, что и теракт во Всемирном торговом центре в Нью-Йорке, и Тегеран отклонил целую партию заявок из Великобритании. Мою в том числе. Через две недели я сделала еще одну попытку и получила визу. Затем американцы и англичане начали бомбардировки, и северо-запад Ирана внезапно оказался вне списка рекомендуемых мест отдыха.

До меня стали доходить дикие и противоречивые слухи. Одни говорили, что иранский шафрановый центр Мешхед безопасен, другие – что он закрыт для иностранцев, потому что находится очень близко к афганской границе. Министерство иностранных дел Великобритании выпустило предупреждение о поездках, и даже Организация Объединенных Наций запретила своим сотрудникам посещать некоторые районы этой провинции. Я не знала, что делать, поэтому связалась с экспортером шафрана в Мешхеде. «Проблемы есть», – тут же ответил он. На мгновение я представила палатки беженцев, покрывающие цветущие поля, или вооруженное иранское ополчение, удерживающее в плену людей, отправившихся на поиски шафрана, особенно тех, у кого есть камеры и кто задает вопросы. «Ты не можешь приехать через неделю? – продолжил он. – Урожай в этом году поздний». Я не могла медлить и ответила, что надеюсь, что к моему приезду из песчаной почвы высунется хотя бы пара крокусов. «На полях полно цветов, – быстро ответил он. – Но через две недели они станут еще чудеснее».

Через три дня я не только прибыла в Иран, но и ехала ночным поездом в Мешхед за тысячу километров от Тегерана. Взятый с собой ужин был пропитан шафраном: куриные шашлыки, выложенные в миску с желтым промасленным рисом. «Конечно, это шафран, – подтвердил один из моих спутников. – Когда иранец отправляется в путешествие, принято давать ему окрашенный шафраном рис. Это все равно что сказать: „Мы даем тебе все, что можем, иди, и да пребудет с тобой наше благословение”».

Перед сном я прошлась вдоль поезда, выискивая признаки того, что мои попутчики отправились в паломничество. Мешхед – самый священный город в Иране. Именно там Эмам Реза, которого мусульмане-шииты считают восьмым лидером исламской веры, был убит отравленным гранатовым соком. Как мусульмане после посещения Мекки могут называть себя «хаджи», так и шииты могут называть себя «машти» после молитвы в Святилище в Мешхеде. Я не была уверена, что обнаруженные мной люди – именно паломники, хотя, конечно, большинство женщин были закутаны в чадру, рядом с которой мой собственный маленький черный шарф и пальто выглядели совершенно декадентскими. Вместо этого я обнаружила персидскую классическую музыку в вагоне-ресторане. «Вы мусульманка? – прошептал человек рядом со мной. – На время Зияра?» Я знала, что это означает паломничество, поэтому усмехнулась и прошептала, что нет. «А вы? На время Зияра?» – вежливо спросила я в свою очередь. Но у меня, видимо, был сильный акцент, потому что он тут же предложил мне сигарету. Другие люди в вагоне ворчали и сердито говорили нам, что здесь нельзя курить. Мои протесты были напрасны.

Пряность смеха

Прежде чем я увидела в Иране шафрановое поле или приблизилась к тому, чтобы найти ответ на свои вопросы – о том, являются ли они «пурпурными покрывалами» и так же велики здесь поля, как в Голландии, – у меня было время поиграть с двумя контрастными образами. Первый принадлежал кинорежиссеру и представлял собой – в метафоре Дон Кихота – средневековый образ. Второй принадлежал бизнесмену, и уж это была совсем современная история. Я до сих пор не знаю, что было более интригующим.

В 1992 году Эбрахим Мухтари снял документальный фильм «Шафран», рассказывающий о жизни обитателей деревни Баджестан, расположенной в пятистах километрах к югу от Мешхеда. Когда я встретилась с ним в Тегеране, он сказал, что в шафране его больше всего поразила его хрупкость: деликатность, с которой нужно помещать клубнелуковицы в суровую землю, то, как цветы раскрываются и цветут всего один день, хрупкость маленьких высохших ниточек-рылец. Эбрахим не знал тогда, но, когда он снимал фильм в Баджестане, это был один из последних урожаев, снятых по старинке. «Вот деревня, в которой я тогда был», – вдруг сказал он, указывая на изображение в раме у меня за спиной. Я не стала внимательно приглядываться, решив, что это картина английского ориенталиста вроде Лоуренса Альма-Тадемы: романтическая сцена, изображающая женщин, ткущих прямо во дворе, в обрамлении ветвей гранатового дерева, сгибающихся под тяжестью плодов. На самом деле это была фотография в рамке, а такая идиллическая сцена была реальной. Жители деревни, изображенные на снимке, были живы до сих пор и, вероятно, так же ткали.

Второй образ был связан с человеком, которого можно было бы назвать султаном шафрана. Али Шариати – генеральный директор Novin Saffron, крупнейшей компании по производству шафрана в мире. Он продает двадцать пять тонн в год, что более чем в пять раз превышает общий объем производства Испании. Чтобы добраться до его офиса, мы прошли мимо грузовика, доверху набитого белыми мешками, где стоял мужчина, бросавший эти мешки своим товарищам, которые должны были протащить их через дверной проем. Самым замечательным в происходящем оказалось то, что мешки были довольно легкими: на грузовике привезли около пятидесяти килограммов сухих рыльцев с восьми миллионов крокусов, причем каждое рыльце было сорвано вручную этим утром. И это было только начало сбора урожая.

Из-за в семь раз меньшего количества шафрана шесть веков назад в Швейцарии разразилась короткая война. Аристократы пытались отнять у простолюдинов землю и власть, и однажды в 1374 году базельские бизнесмены решили, что с них довольно. Они послали диверсантов на охоту, а в лесах разместили партизанский отряд для нападения на дворян. Аристократы ответили вооруженным ограблением, забрав самый ценный товар купцов – триста шестьдесят килограммов шафрана, только что прибывшего из Греции. Шафрановая война длилась более трех месяцев, а пряность оказалась заложницей в замке. Мне нравится представлять мифического пилигрима из Чиппинг-Уолдена, который шел к себе домой и, встретив по дороге гомонящую толпу, небрежно приподнял шляпу.