7

Зеленый

Рассекая лунный свет, чтобы окрасить горный ручей.Сюй Инь, поэт Пяти династий, говоря о ми се

Нелегко быть зеленым.КЕРМИТ, кукла – лягушка с улицы Сезам, о себе

Когда-то в Китае была тайная краска. Она была настолько тайной, что, как говорили, ею могли владеть только члены императорской семьи. Ее можно увидеть на совершенно особом фарфоре, который назывался ми се: эти слова означали «таинственный цвет». В течение IX и X веков, когда производился этот фарфор, и в течение сотен лет после этого люди задавались вопросом о том, как она выглядела и почему этот цвет был таким секретным. Они знали, что это был оттенок зеленого цвета, но о большем можно было только догадываться.

В течение многих веков грабители – или иностранные археологи – совершали набеги на могилы, и через несколько недель зеленоватые чаши появлялись в антикварных магазинах всего мира с уверенным описанием, что это действительно ми се. А потом другие, чуть более ответственные археологи раскапывали другие гробницы, и через несколько лет в витринах художественных музеев всего мира появлялись другие зеленые чаши с осторожным предположением, что, возможно, именно это – подлинное ми се. Но только в 1987 году, когда в развалинах рухнувшей башни была обнаружена тайная сокровищница вместе с полным описанием, высеченным в камне, ученые смогли точно утверждать, что нашли подлинные образцы этого легендарного фарфора. Одиннадцать веков назад это был подарок императора, запертый в башне в день вручения; с тех самых пор о них никто ничего не знал.

Когда я впервые услышала о секретном фарфоре, то попыталась представить себе, на что он может быть похож. Сначала мне хотелось, чтобы он был туманного оттенка, как море на рассвете. Я хотела, чтобы слово «таинственный» обозначало нечто неуловимое, намекая на нечто вне поля зрения, как наполовину различимые изображения драконов, которые вы иногда находите вырезанными на некоторых не столь таинственных видах зеленого китайского фарфора. А потом, когда я прочитала, что он был темнее обычного, то с нежностью представила себе этот особый фарфор похожим на яркий жадеит с изумрудным блеском. Но потом я увидела довольно мутную фотографию ми се в музейном художественном каталоге и приготовилась к разочарованию. Изделие выглядело грязным, оливково-коричневым – ничего особенного.

Мой план путешествия изменился. Я поняла, что речь идет не просто о том, чтобы увидеть национальное сокровище в витрине и насладиться изучением его вблизи. Вместо этого речь шла о разгадке другой тайны: почему, несмотря на кажущийся самым обычным, этот таинственный оттенок зеленого цвета поразил воображение самых могущественных и богатых людей династии Тан. И этот вопрос расширился до изучения стремления других людей получить зеленый цвет на протяжении веков, до изучения большего количества селадона – названия, объединяющего весь такой китайский серо-зеленый фарфор, – а также до поиска других зеленых красок, секрет приготовления которых был утерян.

Храм Фамен находится в двух часах езды от Сианя – города, который более тысячи лет был столицей Китая. В VIII и IX веках, на пике его расцвета, в Чанъане (так в то время его называли – оптимистично и, как выяснилось, неточно, ведь это означало «Место вечного мира») и вокруг него жили два миллиона человек, наслаждаясь процветанием в период правления династии Тан. Каждый день из обнесенных стеной городских ворот эти люди могли видеть караваны верблюдов, отправляющиеся на запад с грузом шелка, специй, керамики, алкоголя и другими завораживающими продуктами Среднего царства. Фамен находился в трех-четырех днях пути от столицы и был местом отдыха верблюдов и лошадей, местом молитвы тех торговцев, которые верили, что благословение Будды может помочь в пути.

Когда-то это место было одним из самых важных буддийских центров в Китае. С момента постройки храма по крайней мере XVIII столетий назад его расположение оставалось идеальным для сбора крупных пожертвований от суеверных торговцев, отправлявшихся в долгое путешествие. А ко времени династии Тан он превратился в огромный комплекс с десятками храмов и сотнями монахов. Но самое главное – в нем, по слухам, хранилось одно из величайших сокровищ буддизма: кость пальца самого Будды.

Обладание частицей тела Будды имело огромное значение – не в последнюю очередь потому, что, согласно записям, его тело было кремировано. Как уж именно настоятели Фамена сумели заполучить один из немногих осколков Просветленного, чудесным образом выкатившийся из погребального костра, уже никто не помнит, но в VII веке эта история была широко известна. В общей сложности восемь императоров династии Тан приезжали, чтобы посмотреть на реликвию: седьмым был император И-цзун, который посетил Фамен в 873 году и одолжил у монахов палец, чтобы взять его в свое знаменитое годичное турне по империи. Однако это не спасло его от смерти, и когда его двенадцатилетний сын Си-цзун вернул палец в 874 году, его советники и старшие монахи Фамена начали понимать, что благословение Будды не спасет правящий режим, поэтому в попытке умилостивить судьбу юноша пожертвовал китайскому храму одно из величайших своих сокровищ – в том числе часть изделий из таинственного селадона.

Я добралась до Фамена в середине дня. Даже его местоположение звучало поэтично: «к югу от гор Ци и к северу от реки Вэй, в таинственной стране». И действительно, когда мы ехали по мосту через Вэй, то оказались около необычных пещер, вырубленных в песчанике, за которыми высились горы. Казалось, мы каким-то образом пересекли некую границу и миновали первый воображаемый сторожевой пост на долгом пути на запад. «Земля в Цзунгуане так плодородна, что даже горькие растения, вырастая здесь, становятся сладкими», – писал поэт династии Тан. Возможно, он говорил метафорически, то ли о святости, то ли о коррупции, но в любом случае, куда бы мы ни посмотрели, всюду были видны желтые пятна стоек с сушащимися на них початками сладкой кукурузы.

Что я знаю о селадоне? Когда я впервые приехала в Гонконг и увидела его в музеях, антикварных лавках, в домах людей, то совершенно не понимала, в чем его особая прелесть. Казалось, что речь идет о красках, которые меня не привлекали: о нецветах, которые лучше всего описываются концептуально или метеорологически – такими словами, как «туманный», «мечтательный», «призрачный», «бледный». Но потом я полюбила их, полюбила их изящество и с удовольствием рассматривала нарисованные ими узоры – драконов, фениксов или лотосы, – которые мастера фарфора вырезали на подглазурной поверхности, так что те можно было увидеть, если повернуть предмет против света. Некоторые из лучших изделий из селадона имеют дефекты в глубине фарфора – глубокий паутинный узор, или «трещины», что на западный вкус довольно странно; когда я впервые увидела это, мне это ужасно не понравилось. Однако китайцам это кажется невероятно похожим на трещины в нефрите, и они ценят такие темные линии на бледно-зеленом фоне.

Лучшее объяснение того, что «трещины» могут быть красивыми, я получила от Розмари Скотт, научного консультанта отдела азиатского искусства Christie’s. Она объяснила, как тщательно создавался этот эффект, чтобы, как ни парадоксально, чаша стала совершенной, будучи слегка несовершенной. «Вы не можете ошибаться, но вы должны сделать предмет достаточно неправильным», – сказала она. Техническое объяснение заключается в том, что корпус и глазурь фарфора сжимаются и расширяются в печи с разной скоростью, создавая давление на внешнюю поверхность. Поэтическое объяснение заключается в том, что это представляет собой состояние утонченного стихийного напряжения, когда земляное тело выталкивается сквозь водную глазурь стихией огня. «В этих треснувших горшках тоже есть жизнь, – сказала мисс Скотт. – Я разговаривала с современной керамисткой, которая делает глазурь кракле, и она сказала, что после обжига предметы некоторое время продолжают трескаться. Вы можете спокойно сидеть в гостиной, и вдруг раздается тихое “дзыннь”».

Я также знала, что слово «селадон» изначально не имело никакого отношения к фарфору. Существует две версии его происхождения, причем ни одна из них не связана с Китаем. Во-первых, оно связано с именем Саладина, заклятого врага крестоносцев-христиан, который послал в 1117 году султану Нуреддину большой дар в виде изделий цвета зеленого лука. Но кажется странным, что кто-то назвал эти красивые и хрупкие товары в честь крутого мусульманского воина (если, конечно, это не было насмешкой). Более интересная теория заключается в том, что селадон был назван в честь слегка придурковатого романтического героя бестселлера Оноре д’Юрфе, романа Astrée.

Книга вышла в свет в 1607 году, а позже стала популярной театральной пьесой. В ней описываются пастухи и пастушки, эротично резвящиеся на пастбищах Оверни. Главный герой – крестьянин по имени Селадон, который носил бледно-зеленый костюм с зелеными лентами. На протяжении сотен страниц он строил планы по завоеванию своей возлюбленной, но так и не получил ее, что, пожалуй, неудивительно, учитывая его тяжеловесный стиль. Однако цвет, если не ленты, мгновенно стал модным, и внезапно весь Париж был одет а-ля Селадон. Позже, в XVII веке, в Европе стал чрезвычайно модным тонкий китайский фарфор, и – совпадение это или нет – некоторые предметы из этого фарфора были того самого популярного цвета.

Даже сквозь туман я могла видеть восстановленную пагоду Фамена с расстояния в несколько километров. В свое время это, должно быть, было чудом – возвышающийся над поверхностью земли тринадцатиэтажный небоскреб. То, что мы видели, не было образцом оригинального дизайна эпохи Тан. Пагоды Ичжуна были всего четыре этажа в высоту и были изготовлены из дерева. А кирпичное здание было впервые спроектировано в XVI веке, в эпоху династии Мин, но, к счастью для современной науки, оно не продержалось целое тысячелетие, на что, вероятно, рассчитывали архитекторы. В течение многих лет это была китайская версия Пизанской башни, наклоняющаяся все сильнее и сильнее. Затем, во время ливня в 1981 году, половина башни рухнула на землю. Обвал никого не убил, но взволновал всех: дело в том, что, как только завалы были расчищены, строители нашли потайную дверь в секретный проход, и из Сианя приехали археологи, чтобы исследовать открывшийся тайник.

Когда сын И-цзуна Си-цзун вернул палец Будды в 874 году, положение династии Тан, существовавшей с 618 года, начало становиться шатким. С точки зрения искусства его ранняя утонченность превратилась в барочный декаданс. С точки зрения политики к концу IX века крестьян начала серьезно злить безудержная коррупция со стороны евнухов, которые мертвой хваткой держали в руках многие властные позиции и имели огромное влияние при китайском дворе со времен первого императора, правившего в 221 году до н. э., а также огромные налоги со стороны всех, кто сумел получить право их собирать. Династия Тан пала в 907 году, что привело к анархии периода Пяти династий, но уже в 874 году все, за исключением, возможно, евнухов, видели, что перемены неизбежны. Жестокое восстание 860 года вселило в крестьян уверенность в их силах, а на востоке назревало новое восстание, которое должно было увенчаться успехом. Когда кость пальца Будды была возвращена на место в ходе большой церемонии, это было сделано публично, при большом скоплении народа, с воскурением значительного количества благовоний. «Собрались мужчины и женщины, и это было невероятно великолепное зрелище», – так описывалось в летописях того времени это событие. А потом палец тихо завернули в ткань и вместе с ценными подношениями из дворца запечатали в потайном туннеле, чтобы спрятать от корыстных выскочек. Представители династии Тан хорошо умели проектировать и строить гробницы, а это место в глубине фундамента пагоды Фамен было особенно хорошим тайником.

И все же – как это могло быть забыто? Крестьянская память крепка: когда в 1978 году в нескольких сотнях километров от Фамена была обнаружена терракотовая армия, выяснилось, что местные жители с самого начала знали, что там находятся глиняные солдаты, из-под земли охраняющие окрестные холмы. И кажется невероятным, что в XVI веке, когда первоначальное деревянное строение Фамена было снесено, а на его месте построена кирпичная пагода, никто даже не заметил в фундаменте маленькой каменной дверцы. Это особенно странно, если учесть, что по храму веками ходили слухи о сокровищнице. Должно быть, монастырские настоятели намеренно скрывали ее, хотя мне кажется такой же большой тайной, как таинственный цвет селадона, тот факт, что за двенадцать столетий ни один настоятель Фамена даже не заглянул внутрь, чтобы посмотреть, что там хранится.

В 1939 году команда строителей, посланная для укрепления фундамента, увидела потайную дверь. Но на границах Китая сосредоточилась японская армия, и солдаты поклялись никому не говорить об увиденном. Они сдерживали свое обещание во время войны, в период Китайской революции 1949 года, а затем – в ходе культурной революции 1960-х и 1970-х годов. Только в 1980-х годах Китай действительно почувствовал готовность снова прославлять свою историю, и, к счастью, именно тогда тайна Фамена была открыта заново.

Сегодня посетители могут заглянуть в настоящую сокровищницу через уродливое окно в алюминиевой раме, а также увидеть ее полномасштабную копию в соседнем музее. Одна сторона туннеля закрыта стеклом, как гнездо песчанок в телевизионной программе о природе, но легко представить, что увидели археологи, сняв толстый металлический замок и распахнув тяжелые почерневшие от времени каменные двери в один из апрельских дней 1987 года.

Первыми, кто поприветствовал команду, возглавляемую профессором Хань Вэем из института археологических исследований Шэньси, были два замечательных льва-хранителя с зелеными когтями и красными пятнами, как у животных из мультфильма. Поначалу, вглядевшись во мрак, археологи почти наверняка были разочарованы: кроме львов, они ничего не увидели. Никаких сокровищ, просто какая-то черная черепица эпохи династии Тан. Неужели там кто-то побывал до них, спрашивали они себя. Неужели им не удастся ничего найти?

Но затем они увидели дверной проем в конце туннеля, над которым был вырезан барельеф Божественного Привратника, защищающий проход. После того как ученые осторожно вытащили механизм замка и посветили фонарями во второй туннель, они, должно быть, ахнули: перед ними раскинулось пыльное море красных и оранжевых парчовых шелков, сходящихся к маленькой каменной ступе. Позади нее они увидели еще одну дверь, а за ней – потайной шкаф. Повсюду в этой сокровищнице стояли шкатулки и мешки, из которых щедро сыпались золотая филигрань, голубое персидское стекло и скромные зеленые чаши.

Самым главным для историков оказались две черные каменные стелы, на которых был высечен список и описание спрятанного. Если бы они не нашли эти камни, то никогда бы не согласились, что это и есть ми се. До этого момента ученые считали, что ми се в основном был главным экспортным товаром эпохи династии Тан. В конце концов, с точки зрения того, как ми се было сделано и из чего оно делалось, эти предметы в значительной степени напоминают любую другую ценную селадоновую посуду. Но к концу династии Тан в отношении ми се была проведена замечательная маркетинговая кампания – «Это секретная зеленая посуда, которой может обладать только сам император», – так что она продавалась по невероятно высокой цене. Эта инвентарная опись в Фамене отодвинула начало изготовления ми се по меньшей мере на тридцать лет и заставила людей переосмыслить, для чего именно она использовалась, а также – как она выглядела. Возможно, поначалу селадон действительно предназначался только для императора.

Называть подвал под пагодой Фамен «подземным дворцом», как это описывается в местной литературе, – грандиозное преувеличение. На самом деле это всего лишь небольшой туннель длиной двадцать один метр, куда ведут двери высотой менее метра, так что, чтобы попасть туда, взрослому пришлось бы нагнуться, хотя на самом деле, когда археологи поняли, что нашли, некоторым из них, вероятно, пришлось встать на колени, если не по религиозным буддийским соображениям, то по светским, поскольку они присутствовали при одном из величайших китайских археологических открытий конца ХХ века. Вторым, пожалуй, после терракотовых воинов.

Но было одно осложнение, которое я назову Тайной трех лишних пальцев, и я включаю его в эту книгу, потому что оно в конечном счете помогло мне понять «секрет зеленой краски». В 845 году, за двадцать девять лет до того момента, как клад был спрятан в сокровищнице, двоюродный брат И-цзуна, У-цзун, издал приказ, согласно которому в империи начали преследовать буддистов. Настоятель Фамена понял, что должен спасти реликвию – палец Будды – от неистового даосского правителя. Поэтому он создал три фальшивки и приказал изготовить для них прекрасные емкости. Мастера сделали три изысканные шкатулки, которые, подобно матрешкам, открывались, демонстрируя внутри шкатулки все меньше и меньше.

Когда три десятилетия спустя храм был закрыт, было решено, что в качестве предосторожности все «реликвии», а не только настоящие, должны быть спрятаны. Взгляните на эти три фальшивых пальца, и станет ясно, что настоятель, выбирая их, действовал в спешке. Два пальца, скорее всего, не человеческие, а один – толстый, как поросячье копытце. Самая убедительная приманка была помещена в самую последнюю комнату и в шкатулку с самой сложной комбинацией из восьми шкатулок поменьше, в то время как «настоящий» палец был помещен в шкатулку из пяти ящиков в третьей комнате, чтобы она выглядела менее важной.

В небольшой официальной брошюре я нашла незабываемое описание этого открытия. «Чтобы проверить, является ли это реликвией в виде пальцев шакьямуни [Будды] или нет, [профессор] Хэн, получив разрешение, лизнул ее. Потрясающе!» В той же брошюре секретная фарфоровая посуда была описана как изысканная, «по форме, а также внутренней и внешней росписи». С этой дополнительной информацией я просто обязана была найти эти предметы из фарфора и увидеть все своими глазами. Но где же они?

В том, что Фамен сегодня посещают миллионы экскурсантов, видны удивительные параллели с космологией монахов династии Тан, которые так умело прятали свои сокровища, создавая фальшивки, приманки и секретные ящики, распределяя их по четырем комнатам. Сегодняшний музей Фамена, возможно, непреднамеренно, сделал нечто подобное. Сокровища разбросаны по четырем отдельным залам, где демонстрируются копии вперемешку с подлинными предметами. За каждым поворотом я надеялась найти интересовавший меня селадон, но отвлекалась на шкатулки и модели шкатулок, поддельную чайную посуду, фальшивое золото, а также на настоящие сокровища – бронзовых Будд и зверей, на хрустальные подушки и набор малиновых шелков, расшитых золотой нитью тоньше человеческого волоса.

Было уже больше пяти часов – храм должен был скоро закрыться, и я уже осмотрела множество чудес, но совсем не тех, которые искала. Я добралась до того, что, как мне показалось, было последним залом, и все еще не увидела таинственного селадона. Я пошутила, что он оправдывает свое название – «таинственный», – но на самом деле начала волноваться. «Там есть еще один зал», – сказал мне служитель и указал на дальнюю сторону двора, на дверь, которую я раньше не видела. Я показала билет и вошла. Там, на другой стороне зала, среди ста двадцати одного драгоценного золотого и серебряного предмета, стояли семь изделий из зеленой керамики. Местная съемочная группа снимала один из них – маленькую бутылочку. Режиссер упросил охранников, одетых в армейскую форму цвета хаки, подержать за ней большую красную тряпку, и они смотрели вокруг так, как будто принимали участие в народной революционной танцевальной драме.

«Нет времени осматривать золото, – подумала я, решительно проходя мимо охраны. Но меня тут же повели обратно – к режиссеру. «Пожалуйста… осмотрите золото», – настаивал он. Послушно стоя перед телекамерами, я воспроизвела очарованность западного туриста блестящими вещами, восхищение золотыми чашами для милостыни (которые заменили селадоновые чаши во времена позднего периода династии Тан), а также самым ранним из известных императорских чайных сервизов. И только потом мне наконец разрешили вернуться и осмотреть селадоновые чаши.

Они были коричневатыми и невзрачными, и, как я и опасалась, их красота не поразила меня сразу. На самом деле, за исключением красивого граненого флакона, на котором и сосредоточился создатель фильма, они даже не были особенно изящными. Я подозревала, что мне нужно побыть в этом зале какое-то время, чтобы разгадать тайну их красоты. Часть меня хотела взглянуть на другой вид тайного фарфора, более поздний и, возможно, еще более дразнящий своей таинственностью. В 960 году династия Сун положила конец мучениям Пяти династий и оставалась на троне более трехсот лет. Они полностью отказались от ми се – последний раз об этой керамике упоминали в 1068 году в Энциклопедии учреждений Сун, – и одно из объяснений этого странного факта заключается в том, что китайцы нашли еще более интересный фарфор. Он назывался «Посуда для чая» и был назван в X веке в честь императора Си-цзуна (имевшего родовое имя Чай) – он был просветленным человеком, делившим свое время между планированием воссоединения Китая и наслаждением искусством. Однажды он вызвал во дворец уважаемого мастера-гончара. «Что для вас сделать?» – спросил гончар. «Когда буря миновала, сквозь разрыв в облаках проглядывает голубое небо», – ответил император-поэт.

Мастер вернулся к своей печи в горах и сотворил нечто удивительное. Позднее поэты описывали этот фарфор как «голубой, как небо, яркий, как зеркало, тонкий, как бумага, и звучный, как музыкальный инструмент». Завораживающее описание, но на самом деле, к сожалению, нет ни известных, ни даже предполагаемых образцов этого фарфора. Некоторые ученые даже предположили, что таинственная синяя посуда была гигантской мистификацией, увековеченной на протяжении веков серьезными историками, беспрекословно копирующими ее детали друг у друга. Но я думаю, что может существовать и иное объяснение. В конце концов, сама идея синей керамики настолько прекрасна, что она действительно имеет право на существование, даже если в реальности такого фарфора не было. Это почти то же самое, как если бы простым актом описания изделия писатели могли призвать фарфор к жизни.

Но изделия из фарфора в Фамене не были синими, и они, вероятно, были слишком толстыми, чтобы стать столь же звучными, как музыкальный инструмент. Несколько вещиц были даже испещрены коричневыми пятнами, и я вспомнила разговор с Розмари Скотт. Когда в конце 1980-х она впервые услышала, что ми се точно опознано, «мы все были ужасно взволнованы: такая романтическая история – ведь как часто вы находите опись IX века и входящие в нее предметы?». Но когда она впервые увидела некоторые из них, то была немного разочарована. «Я посмотрела на них, там все еще были следы бумаги, в которую они были завернуты, мелкие следы повсюду, и, помню, я подумала: а почему они их не убрали?» Затем она поняла, что это была самая лучшая бумага, доступная в то время, и она, возможно, стоила больше, чем горшки. «Это было равносильно тому, чтобы завернуть их в шелк», – сказала она. На одной из чаш, которые я видела в Фамене, все еще можно было различить пятнистое изображение молодой женщины с цветами в волосах – отпечаток рисунка, стершийся с бумаги. Мисс Скотт отчасти объясняет популярность ми се тем, что китайцы склонны мифологизировать искусство, чтобы больше ценить его. «Китайцам нравится идея таинственности и секретности, это делает предметы более поразительными», – сказала она. Она также отметила, что слово «секретность» в китайском языке неоднозначно. Наряду с «тайным» оно может также означать «зарезервированное для императорской семьи».

Зеленый фарфор из Фамена производился в печи Шанлиньху в горах провинции Чжэцзян к югу от Шанхая, где и глина лучше, и мастерство изготовления более тщательное. «В холодный осенний день тысячи предметов из фарфора, зеленых, как вершины холмов, появляются из печей», – писал поэт династии Тан Лу Гуймен о ми се. Эти строки весьма заинтриговали ученых, живших в более позднее время; возможно, они дали ключ к пониманию того, каким был селадон. Особый цвет изделий возникает вследствие наличия небольшого количества железа: чем больше железа, тем зеленее посуда, поэтому эти предметы из фарфора особенно тяжелые. Большинство селадонов покрыто глазурью, содержащей около 2 % железа; в ми се железа около 3 %. Все, в чем больше 6 % железа, выглядит черным и не считалось ценным вплоть до гораздо более позднего периода китайской истории.

Я вспомнила историю об этом зеленом колере, услышанную много лет назад от буддийского монаха в Ладакхе в Индии, когда я была еще подростком. Манлио Брусатин рассказывал похожую историю в своей замечательной книге «История цвета», хотя она закончилась иначе и гораздо печальнее – безумием. Я предпочитаю версию монаха, которая всегда оставалась со мной как притча о медитации.

Мы сидели в полутьме, пили соленый чай, и он рассказывал о том, как мальчику во сне явилось некое божество. «Я могу сказать тебе, – заявил бог, – как обрести в этом мире все, что ты хочешь: богатство, друзей, власть». – «Как я могу это сделать?» – нетерпеливо спросил мальчик. «Это легко, – был ответ. – Все, что тебе нужно сделать, это закрыть глаза и не думать о цвете морской зелени». Мальчик уверенно закрыл глаза, но его мысли были наполнены красками волн, нефрита и неба туманным утром. Он пытался думать о красном, о трубах, о ветре в деревьях, но море продолжало бушевать в его сознании, как прилив. С годами, вспоминая свой сон, он часто сидел тихо и старался не думать о зеленом цвете, но ему это так и не удалось. И вот однажды, когда он был уже стариком, он все же достиг этого: он долгое время сидел без единого проблеска цвета в своих мыслях, а затем открыл глаза и улыбнулся… – и когда мой друг-монах дошел до этого момента, он тоже открыл глаза и улыбнулся. – Он улыбнулся потому, что понял, что у него уже есть все, чего бы ему хотелось».

Музей Фамена вот-вот должен был закрыться, охранник убрал красную ткань и вернулся на свой пост, убедившись, что никто не фотографирует экспонаты. Любопытно было представить, что – за исключением, может быть, И-цзуна, но, может быть, даже без такого исключения – этот молодой человек и его коллеги провели с уникальным фарфором больше времени, чем кто-либо другой. Он жил рядом с этими чашами и с этой изящной ритуальной бутылочкой. Возможно, он знал ответ, который был мне так нужен. Понравился ли ему фарфор ми се? – спросила я. «Мне?» – удивленно переспросил он. «Да, вам». Он улыбнулся немного смущенно. «Поначалу нет, – сказал он. – В китайской традиции принято любить золото и серебро. Так что, естественно, мне гораздо больше понравились те штуки, и я подумал, что это – ерунда», – и он указал на другую сторону комнаты, где было выставлено множество изысканных изделий из драгоценного металла, которыми я восхищалась на камеру двадцать минут назад.

«Но потом, – продолжил молодой охранник, которого звали Бай Чунцзюй, – примерно через полгода, я начал понимать, что, возможно, ошибался. Я начал думать, что эти ми се даже более ценны, чем золото и серебро». Что он имел в виду?

«Я имею в виду, что золото такое обычное. И что этот селадон очень простой, он полон природы и гармонии». Баю было двадцать, он проработал в этом зале два года, и я уверена, что он был прав. Когда я снова взглянула на стоявший в витринах таинственный коричнево-зеленый фарфор, я впервые смогла по-настоящему понять его привлекательность.

Представьте, что вы – император, осыпанный золотом, окруженный шелками, высоко поднятый на паланкинах, накормленный при помощи нефритовых палочек самыми изысканными блюдами. Все драгоценное. Разве вы не стремились бы тогда прикоснуться к чему-то земному и реальному? Когда вы можете получить практически все, это в человеческой природе – желать того, что можно потерять. А в случае с танской элитой самым дефицитным товаром была простота. Правители династии Тан были воспитаны на удивительном сочетании космологий. Буддизм учил их идеям изменения и угасания как знакам временной и преходящей природы всего сущего. Но это было также сплавлено с даосским знанием, где зеленые, но туманные горы символизировали чистоту природы и возможность бессмертия. Так что эта увядающая осенняя зелень – туманная, но намекающая на возвращение к природе – могла казаться воплощением простоты и целостности.

Одно из чудесных свойств селадона заключается в том, что все в нем родом из гор – с их земли, их лесов. Конечно, дерево использовалось для обжига, а глина – для изготовления изделия из фарфора, но оба компонента вместе, древесная зола и каолин, использовались для создания глазури, нежной оболочки изделия, придающей ему нефритовый оттенок. Через несколько дней после того, как я покинула Фамен, я поняла, что это за реликвия и в чем смысл ее подношения. Палец человека, который учил о непостоянстве вещей, был напоминанием о природе иллюзии. Оливково-зеленый цвет ми се (как в истории о первом буддийском искусстве, которую я услышала во время поисков желтой краски) – напоминанием об иллюзии самой природы.

Секреты селадона

Существовала «тайна селадона», но существовали и секреты селадона. Возможно, это была всего лишь удивительно успешная рекламная кампания, или же покупатели искренне в это верили, но в любом случае на протяжении веков считалось, что в селадоне сосредоточены тайные, почти магические силы. Например, в Юго-Восточной Азии лучшие китайские кувшины считались воплощением волшебства: природа пронизывала глину до такой степени, что ее можно было просить, как джинна. Лучшие кувшины должны были уметь «говорить» или, по крайней мере, издавать чистый звенящий звук при ударе, и если звук оказывался достаточно хорошим, то люди считали их домами богов. На Борнео полагали, что кувшин, принадлежащий султану, обладает силой пророчества и «жалобно воет» в ночь перед смертью его жены. А на острове Лусон на Филиппинах существовали знаменитые кувшины, имевшие собственные имена, записанные иероглифами. Самый известный из них назывался Магсави. Считалось, что он способен самостоятельно отправляться в далекие путешествия, в частности для того, чтобы повидать свою подругу – женщину-талисман на острове Илокос-Норте. Легенда гласила, что у них был общий ребенок: маленький говорящий кувшинчик или, может быть, сначала это был маленький кричащий кувшинчик.

У среднеазиатских покупателей была совсем другая причина желать – и очень сильно – обладать этими чашами. Это не имело никакого отношения к джиннам, причина была намного более прагматичной: считалось, что селадон может спасти жизнь своего владельца. На полках дворца Топкапы в Стамбуле можно увидеть сотни изделий из селадона, собранных турецкими правителями с тех пор, как в 1453 году они захватили Константинополь. По мнению специалиста по исламской культуре Майкла Роджерса, наиболее вероятным объяснением этой мании коллекционирования является вера мусульман в то, что чаши могли действовать как противоядие. «Откуда взялась эта идея, я не знаю, но я склонен подозревать, что османы переняли ее из Европы», – сказал он мне. Он слышал об эксперименте, проведенном Моголом Джахангиром в начале 1700-х годов. Согласно записанным воспоминаниям, Джахангир устроил так, что двух осужденных преступников накормили отравленной пищей: один ел с селадона, а другой – с блюда из другого материала. «И, конечно, оба умерли», – добавил профессор Роджерс.

Интересно, что таинственный миф об обнаружении яда продолжает жить, но теперь в нем говорится о совершенно другом фарфоре. Через несколько месяцев после разговора с Роджерсом, изучая эклектичный музей Питт-Риверса в Оксфорде, я наткнулась на веселый красновато-коричневый чайник. Точно такие же я видела в антикварных лавках Кабула и Пешавара и удивлялась, потому что они выглядели неуместными для тех мест. Неудивительно: оказалось, что их сделал англичанин, живший в Москве. Фрэнсис Гарднер переехал в Россию в 1766 году и, обнаружив, что его изделия пользуются большим спросом у русского дворянства, остался, решив сколотить на этом состояние. После 1850 года посуда от Гарднера уже экспортировалась в огромных количествах, особенно в Азию, где она до сих пор высоко ценится. Подпись под чайником в музее гласила: в Средней Азии широко распространено мнение, что этот фарфор защищает семью, так как если в чашу Гарднера поместить какую-либо отравленную пищу, то та разобьется.

Отравитель возвращается

В тот же день в Оксфорде я пыталась увидеть самое старое изделие из фарфора, найденное на Британских островах. Оно принадлежало архиепископу Уорхему и, по-видимому, находилось в его альма-матер – Нью-колледже. Я узнала об этом из книги, опубликованной в 1896 году, в которой чаша описывалась как «морская зелень или селадон», и мне было любопытно посмотреть на нее. В колледже были каникулы, но я заплатила небольшую плату за вход и прошла. Уорхэм был архиепископом Кентерберийским с 1504 по 1532 год. В столовой Нью-колледджа висит его портрет – на нем изображен грустный мужчина с мешками под глазами. Позади него свисают богатые ткани, которые, похоже, привезли с Востока, но нет никаких признаков чаши цвета морской волны. Я спросила дружелюбного охранника у ворот колледжа, который служил здесь привратником в течение шестнадцати лет, а теперь, по его словам, наполовину вышел на пенсию, знает ли он о чаше; он ответил, что нет, ему ничего не известно. Я призналась, что книге, в которой я читала об этом, больше ста лет. «Не думаю, что это имеет значение, – сказал он. – Как только у нас в колледже что-то появляется, мы этого не упускаем». Он дал мне адрес архивариуса, и я написала ей.

Привратник был прав: кубок Уорхема все еще находился в колледже, подтвердила она и прислала фотографию, сделанную недавно для страховой компании. Это была изысканная чаша цвета такой морской зелени, что он был ближе к расцветке морских водорослей. Чаша стояла на замысловатой золотой подставке позднего средневековья, что делало ее немного неуклюжей. Составитель первоначального инвентарного списка, написанного в 1516 году, понятия не имел, как классифицировать этот предмет, – он никогда раньше не видел ничего подобного – и в конце концов остановился на описании «ляпис», что по-латыни означает камень.

Что касается архиепископа Уорхема, то он был ведущим британским дипломатом и вел переговоры по таким сложным вопросам, как брак Екатерины Арагонской с принцем Артуром. Медичи правили в Италии, Османская империя набирала силы на пепелище Византии: это было тревожное, волнующее время для всех переговорщиков Европы, по сути – самое коррумпированное и убийственное время, которое когда-либо видела Европа. Неудивительно, что на портрете Уорхем выглядел таким измученным. Будучи дипломатом в те трудные времена, он, несомненно, имел дегустатора для официальных обедов, и вполне вероятно, что кто-то, услышав историю о свойствах селадона как противоядия, однажды передал доброму священнику селадоновую чашу в благодарность за оказанные дипломатические услуги. Более поздняя легенда колледжа предполагает, что этим человеком мог быть эрцгерцог Фердинанд, которого Уорхем поддержал после кораблекрушения у Дорсета в 1506 году. Если эрцгерцог поверил рассказам о селадоне, которые он, возможно, слышал от путешественников с Дальнего Востока, то современным эквивалентом его подарка, возможно, был бы изящно сшитый, почти невидимый, бронежилет.

Азиатские предметы искусства начали прибывать в Европу гораздо раньше, чем чаша Уорхема, – по крайней мере с тех пор, как крестоносцы начали привозить их домой в Средние века, а возможно, даже с VI века. Но когда в начале 1600-х годов начали завязываться обширные торговые связи, «восток» скоро стал модой и в изобилии был представлен в гостиных Парижа и Москвы. Казалось, не имело значения, из Индии или Персии, Китая или Японии поступали ткани, изделия, узоры. Разница между азиатскими культурами для европейцев в любом случае была размытой, и на европейских обоях в китайском стиле часто появлялись мусульманские деревья жизни, на ветвях которых красиво сидели китайские птицы.

Зеленый цвет ассоциировался с индийским мистицизмом, персидскими стихами и буддийскими картинами. Он стал еще более популярным после начала романтического периода в 1790-х годах, когда такие поэты, как Вордсворт, отразили общее ощущение того, что природа внезапно стала чем-то чудесным, а не опасным, и что зеленый цвет хорош во всех отношениях. Однако с точки зрения самой краски это чувство оказалось фатально неверным.

В Чатсуорт-хаусе в Дербишире, в роскошной комнате, названной в честь обреченной королевы, которая семь раз оказывалась там под домашним арестом, можно увидеть яркий пример того, насколько популярным был этот цвет. Декор комнат «Марии Шотландской» был в последний раз серьезно изменен в 1830-х годах шестым герцогом Девонширским, прозванным «герцог-холостяк» и известным не только щегольской одержимостью стильными вещами, но и неутомимой энергией в их создании. За ремонтом присматривал один из ведущих архитекторов того времени, сэр Джеффри Вятвилл, а результат работ демонстрирует моду позднего периода эпохи регентства. Все комнаты, кроме одной, выполнены в зеленых тонах, что создает ощущение прогулки по экзотическому лесу: будуары в чаще. Самые яркие пятна декора – китайские обои ручной росписи – зеленые усики, ползущие по стенам, птицы, цветы, а над ними – банановое дерево. Китайские обои впервые украсили английские стены в 1650 году: удивительно, что даже сто восемьдесят лет спустя они все еще были в моде, удовлетворяя вкусы суетливого герцога-холостяка, хотя его чувство времени было безупречным: в 1712 году парламент ввел налог на обои, намереваясь использовать эти деньги на войну за испанское наследство. Налог не был отменен до 1836 года, и как раз тогда герцог начал ремонт.

Это были комнаты герцога Веллингтона: он занимал их, когда гостил в этом доме. Там же висит портрет главного противника Веллингтона – Наполеона, написанный Бенджамином Хейдоном. Мы видим Бонапарта сзади, он в волнении сцепил руки за спиной и смотрит на море. Неудивительно, что французский император расстроен: он только что потерял империю. Его настроение нисколько не улучшило бы внутреннее убранство дома на острове Святой Елены в далекой Атлантике, где он умер. Вполне возможно, обои его не убили, но их зелень в спальне Наполеона в Лонгвуд-хаусе определенно помогла ему добраться до смертного одра.

Правила получения реликвий вызывают недоумение. Например, вполне допустимо было отрезать палец от мертвого тела Будды и даже передать то, что считается крайней плотью Мессии, на хранение поколениям церковных старейшин. И все же думать о том, чтобы сделать что-то подобное с останками тех, кого мы любили больше всего, в большинстве стран мира считалось варварством: пальцы и черепа предков должны храниться вместе со всем остальным. Но есть один вполне приемлемый вид реликвии, которую в XIX веке любой мог взять с тела покойного: прядь волос, которую укладывали в маленькую коробочку и иногда смотрели на нее, гадая, может ли харизма человека сохраниться в кератине.

В течение нескольких лет после смерти Наполеона Бонапарта в 1821 году (в возрасте пятидесяти одного года) пряди с надписью «волосы Бонапарта» (о которых его врач случайно сообщил в рапорте о его смерти как о «тонких и шелковистых») в свободной продаже стоили довольно дорого, но лишь сто сорок лет спустя одна из них вызвала сенсацию. После ее покупки на аукционе в 1960 году она была подвергнута химическому анализу. Возможно, новые владельцы искали хоть какой-то ключ к пониманию величия императора, но вместо этого они нашли ключ к его падению – мышьяк, причем в значительных количествах, что вызвало множество вопросов. Действительно ли бывший император умер от рака, как утверждали его врачи, или за шесть лет изгнания после поражения при Ватерлоо произошло нечто более зловещее?

За подсказками обратились к дневникам, которые он вел на острове Святой Елены. Наполеон ненавидел непогоду и регулярно отмечал сырые дни. Он также презирал нового губернатора, сэра Хадсона Лоу, назначенного туда вскоре после его прибытия. «Прискорбно, – цитировал изгнанника биограф Дж. М. Томпсон, – что тот, кто умеет только приказывать, должен быть пленником того, кто умеет только повиноваться». Лоу знал это и в свою очередь ненавидел Наполеона. Но достаточно ли он ненавидел его, чтобы убить?

Существовал еще один возможный ответ на вопрос о мышьяке, и он связан с краской. Карл Вильгельм Шееле был химиком, работавшим в Швеции в конце XVIII века. В 1770-х годах, когда ему едва перевалило за тридцать, он выделил хлор и кислород, изобрел ярко-желтую краску (которую назвали «Тернеровская патентованная желтая» в честь британского фабриканта, укравшего патент), а затем, почти случайно, во время экспериментов с мышьяком в 1775 году создал самую удивительную зеленую краску. Шееле не собирался повторять свою ошибку с патентом и очень скоро начал сам производить эту краску из арсенита меди под названием «зелень Шееле». Однако кое-что его все же беспокоило, и этой тревогой он поделился в 1777 году в письме своему другу-ученому за год до того, как краска пошла в производство. Он писал, что беспокоится, чувствовал, что пользователи должны быть предупреждены о ее ядовитой природе. Но что такое немного мышьяка, когда у тебя есть отличная новая краска? Вскоре производители стали использовать ее для окрашивания бумаги для обоев, и в течение многих лет люди с удовольствием наклеивали яд на свои стены.

Возможно, подумали историки, это могло бы объяснить тайну неизвестного отравителя на острове Святой Елены. Затем, в 1980 году, британский профессор химии подписал свою научную программу на радио Би-би-си небольшим интригующим анонсом. «Если бы мы только могли увидеть цвет обоев в комнате Наполеона, мы могли бы узнать, было ли это причиной его отравления и яда в волосах», – сказал он. И, к удивлению доктора Дэвида Джонса, он получил письмо от женщины, у которой, по невероятному совпадению, оказался образец обоев из Лонгвуда. Один из ее предков, побывавший в этом доме, украдкой оторвал полоску от стены комнаты, где умер Наполеон, и засунул ее себе в альбом. Доктор Джонс проверил лоскут и, к своему восторгу, обнаружил следы арсенита Шееле в узоре из зеленых и золотых лилий на белом фоне. Когда он узнал, насколько влажным был климат на Святой Елене, он пришел в еще большее возбуждение: плесень, реагирующая с мышьяком, наверняка сделала ядовитой всю атмосферу в комнате.

Теория о зелени Шееле объясняла наличие мышьяка, а возможность испарений в воздухе давала ключ к пониманию того, почему бывший активный воин провел последние месяцы своей жизни, лежа на одной из двух своих походных кроватей (он никогда не мог выбрать между ними) внутри дома. Но, возможно, недостаточно одной только зеленой краски, чтобы объяснить окончательную причину смерти Наполеона. Врачи утверждали, что у него был рак желудка, но знавшие Наполеона люди считали, что его сгубила тоска.

Медицинскому миру потребовалось много времени, чтобы отреагировать на случаи отравления обоями. Еще в январе 1880 года, более чем через сто лет после того, как Шееле изобрел зеленую краску, исследователь по имени Генри Карр стоял перед членами Общества искусств в Лондоне и держал в руках образец милых детских обоев. На ней были напечатаны изображения мальчиков, играющих в крикет на деревенской лужайке. Эта невинная бумага, сказал Генри Карр, недавно убила одного из его молодых родственников и привела к серьезной болезни трех братьев и сестер ребенка. Затем он привел другие ужасающие примеры отравления мышьяком – инвалида, который отправился на море за лекарством и в конце концов чуть не умер от краски в отеле; команду декораторов, у которых начались судороги, даже персидскую кошку, которая покрылась гнойниками после того, как ее заперли в комнате, окрашенной зеленой краской.

Мышьяк содержался не только в зеленой краске, сказал он своим слушателям. В некоторых образцах синей, желтой и особенно недавно изобретенной пурпурной также был найден яд. Помимо краски и обоев он обнаружил мышьяк в искусственных цветах, коврах и тканях для одежды, где тот использовался для удаления химических веществ, участвующих в процессе окрашивания. «Производство мышьяка в этой стране осуществляется в масштабах, которые удивят большинство людей, – сказал Генри Карр членам Общества. – Если учесть, что два-три грана способны убить здорового человека, а совокупное производство составляет 4809 тонн… за один год, похоже, может погибнуть значительное число людей».

Большинство слушателей были шокированы и согласились с его призывом провести расследование. Но доклад доктора Тюдихума позволил всем присутствующим в зале в тот вечер понять, почему, несмотря на все опасности и предупреждение изобретателя, краска на основе мышьяка продолжала использоваться в течение ста лет. Тюдихум заявил, что Карр просто паникует. Он сказал, что его глаза радуются виду «прекрасной яркой мышьяковой бумаги», и, когда он смотрит на «отвратительные серые, омерзительные коричневые и ужасные желтые краски, сделанные без мышьяка», он не может не думать о том, что не такие обои он хотел бы видеть у себя в комнате.

Эту любовь к зеленому цвету, столь безыскусно выраженную доктором Тюдихумом, разделяли многие художники, ведь зеленый во многих отношениях самый «естественный» цвет на свете. В конце концов, большая часть окружающего мира (по крайней мере те ее части, которые не покрыты морем) зеленая. Тем не менее художникам было трудно воспроизвести его в своих работах, и этот самый «органический» из цветов – цвет травы, деревьев и полей – на самом деле часто традиционно делался с помощью металла или, если говорить более точно, с помощью коррозии металла.

В справочнике Ченнино было четыре предложения по созданию цвета молодой весенней зеленой поросли, сияющей под ярким тосканским солнцем. Помимо рецептов смешивания различных желтых красок с различными синими в его палитре был один натуральный, один «наполовину натуральный» и один искусственный зеленый колер, и все они, как и опаснейший рецепт Шееле, содержали медь. Может быть, они и не были ядовитыми, но и совершенными тоже не были.

Естественный землистый зеленый цвет назывался terre-verte и был особенно хорош для создания «европейского цвета кожи» – с последующим нанесением поверх нее известковой белой краски и киновари. «Полуестественной» зеленой краской на палитре Ченнино был малахит – минерал, найденный в медных рудниках вместе со своим двоюродным братом, голубым азуритом, и названный verde azzurro – сине-зеленым. Кажется странным называть этот основной карбонат меди «наполовину» природным: в конце концов, его можно найти полностью сформированным в земле, если знать, где искать. Но Ченнино жил в мире алхимиков, так что для него малахит был алхимическим камнем, полученным с помощью взрыва земли, и, следовательно, не находился в строго «естественном» состоянии. Ченнино предупредил, что малахит должен быть растерт в грубый порошок, «потому что, если вы будете растирать его слишком сильно и долго, он станет тусклого пепельного цвета». Плиний считал малахит чудесным, потому что тот мог защитить от злых духов. Даже до конца XVIII века в Германии его называли шрекштайном или страшным камнем и использовали для устрашения демонов. Вероятно, древние египтяне были первыми, кто использовал малахит в качестве пигмента: они наносили его на свои картины, а также на веки. Из него получались довольно бледно-зеленые тени для век (если только малахит не был слишком сильно размолот), но также считалось, что он – наряду с черной сурьмой – защищает глаза от яркого солнца. Таким образом, малахит стал самыми ранними «солнцезащитными очками» цивилизации, представителям которой просто нравились яркие оттенки.

Китайские художники VIII века грубо растирали малахит для нимбов своих Будд, он был популярен в течение сотен лет на территории от Японии до Тибета. Согласно китайским авторам «Руководства сада горчичных семян по живописи» XVII века, лучшая краска получается из камня «цвета лягушачьей спины». Его следует растереть и растворить в воде. На самом деле в необработанной форме малахитовый камень сам по себе похож на спину лягушки или, возможно, жабы. Он полон бородавчатых наростов, которые, разрезанные в поперечном сечении, создают красивые круговые узоры, которыми этот камень и славится.

Третьей зеленой краской Ченнино была ярь-медянка, или венецианская ярь, которая была «очень красива для глаз, но недолговечна». Через сто лет Леонардо да Винчи также беспокоился по этому поводу, предупреждая, что она «растворяется в воздухе, если ее быстро не покрыть лаком». С этой краской была еще одна проблема. Ярь-медянка, или венецианская ярь, была «очень зеленой сама по себе», как отмечал Ченнино, но ни в коем случае не должна была соприкасаться со свинцовыми белилами, «потому что они смертельные враги во всех отношениях». Краску обычно делали так же, как делают свинцовые белила, подвешивая металл – в данном случае медь – над ванной с винным уксусом. Через несколько часов оранжевый металл и красное вино соединялись, оставляя зеленый осадок. Его иногда называли ван-эйковским зеленым, потому что этот фламандский мастер использовал его очень часто и весьма успешно, в отличие от итальянцев, чья ярь-медянка, или венецианская ярь, имела тенденцию чернеть, как и предупреждали Леонардо и Ченнино. Фламандские художники нашли секрет сохранения зеленого цвета с помощью консервирующего лака – именно поэтому этот цвет в их работах просуществовал в течение нескольких столетий.

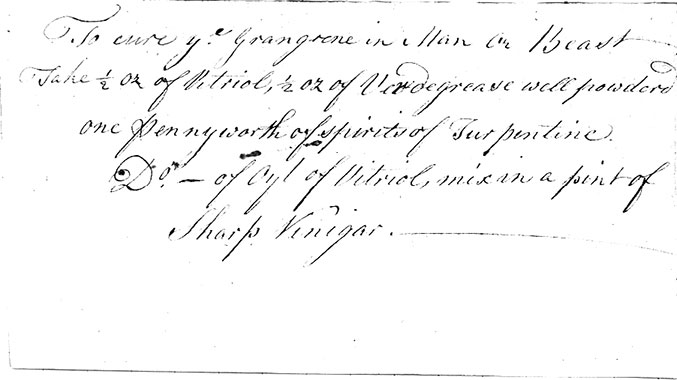

Рецепт лечения гангрены с помощью ярь-медянки

Один из самых необычных примеров этого – ярко-зеленая юбка на картине Ван Эйка «Чета Арнольфини», написанной в 1434 году. Это одна из самых обсуждаемых юбок в истории искусства – в основном из-за ее формы или скорее из-за формы молодой женщины внутри нее, ведь она выглядит беременной (хотя некоторые критики утверждают, что это не так). Но почему юбка вообще зеленая? Молодожены в Брюгге XV века, желавшие похвастаться своим богатством, скорее всего стали бы хвастаться своим социальным положением, широко используя дорогой красный кермес. Картина, висящая в Лондонской национальной галерее, является одним из самых противоречивых произведений искусства XV века: мало кто может точно сказать, что она означает и даже – действительно ли это брачный портрет.

На этой картине изображена пара, стоящая в богато обставленной комнате; они держатся за руки, но мне не кажется, что они влюблены. На самом деле совсем наоборот: мужчина в меховом плаще и огромной шляпе выглядит старым и холодным; женщина же смотрит в сторону, а оба они кажутся очень печальными. В течение многих лет считалось, что картина представляет собой брачный портрет богатого купца по имени Джованни Арнольфини и его молодой жены Джованны. Но почему они заказали такую картину? И почему они окружены предметами, которые могут быть истолкованы как символ разрушения?

На деревянном стуле можно заметить крошечную резьбу – изображение святой Маргариты Антиохийской, девы-мученицы, покровительницы родов. Эта резьба подкрепляет предположение, что женщина беременна. Очень большая ярко-красная кровать в комнате скорее говорит о том же. Однако более тревожным является зеркало. Оно украшено сценами из Страстей Христовых, а также имеет десять «зубцов» по краям, напоминающих десятиконечное колесо, которым пытали другую девственную мученицу – святую Екатерину Александрийскую. История святой Екатерины, как и история святой Маргариты, полна жестокости – и комната на картине Ван Эйка наполнена предметами, которые могли бы сказать нечто о жестоких отношениях. Над соединенными руками пары парит горгулья, а кисть, похожая на пародию на мужские и женские интимные органы, подвешена, как трофей. Однажды, глядя на него, я задумалась: а не был ли этот предмет предназначен для того, чтобы символизировать сексуальное насилие, и не была ли эта картина на самом деле аллегорией, а не свадебным подарком?

Эта пара всегда казалась мне похожей на Адама и Еву (в костюмах времен Ван Эйка) сразу после грехопадения. Эта идея подкрепляется изображением фруктов на подоконнике. И если таков был замысел художника, то, возможно, становится понятна тайна женского платья на горностаевой подкладке. Юбка зеленая, потому что символизирует плодородие и сады. И она также окрашена ярь-медянкой, или венецианской ярью, – веществами, которые рождаются в процессе разложения чистого металла. Хотя сегодня краска почти такая же яркая, как во времена Ван Эйка, художник не мог знать наверняка, что его новая техника продержится века, а сама краска будет названа в его честь. Для него ярь-медянка, или венецианская ярь, была привлекательной зеленой краской, которая иногда становилась черной: идеальный пигмент, возможно, символизирующий падение человечества.

Ярь-медянка, или венецианская ярь, часто описывается как привезенная издалека. По-английски эта краска именуется «греческий зеленый», в то время как немцы называют ее «испанский зеленый», Gruenspan, хотя, скорее всего, эта краска попала в обе страны через арабов. Сами греки описывают ее как «медные цветы» или еще более ярко – «меховой язык», возможно, из-за того, что так выглядит осадок на медной пластине. Во Франции эта краска обычно была побочным продуктом работы виноделов; в Англии ее часто делали с помощью яблочного уксуса.

Ярь-медянка, или венецианская ярь, была популярна у художников до середины XVIII века, но ее также с энтузиазмом использовали маляры, а с распространением фантазийного ориенталистского декора богатые семьи в Европе, которым посчастливилось не использовать зелень Шееле, скорее всего, окрашивали ярь-медянкой по крайней мере одну комнату. Мода на все китайское проникла и в Америку, поэтому к XVIII веку многие комнаты в колонии были украшены китайскими обоями и выкрашены красками в восточном стиле. Казалось, все, кто занимал достаточно высокое положение, включая первого президента новой республики, хотели видеть зеленый цвет в своих гостиных и столовых.

Дом в Маунт-Верноне в Виргинии очень мал для президента Соединенных Штатов. На самом деле в своем «первоначальном состоянии» – термин, используемый для описания того, как он выглядел, когда Джордж Вашингтон проводил в нем свое детство, – он был довольно маленьким даже для фермера Соединенных Штатов. Тем не менее в течение девяти лет между избранием президентом Вашингтона в 1789 году и вступлением Джона Адамса на этот пост в 1797 году это было одно из самых важных зданий Америки.

Когда я посетила этот дом в будний весенний день, такое множество людей пыталось втиснуться в него, что очередь змеилась из дома, вдоль сада и до самого жилища рабов. Нас развлекали люди в костюмах XVIII века, притворявшиеся друзьями семьи Вашингтон и рассказывавшие нам семейные сплетни. Спустя час мы смогли войти в дом через боковую комнату, из которой можно было пройти в здание крытым проходом. В старые времена в Маунт-Вернон приезжали совсем не так. В центре дома есть коридор, через который обычно входили гости, «встречаемые самой миссис Вашингтон», как торжественно объявил гид. «Это было также место, где обычно танцевали кадриль после обеда, чтобы согреться зимой», – продолжал он. Мы все с сомнением осмотрели пространство – зал был настолько мал, что сегодня там было бы трудно поместиться даже одной паре, танцующей сальсу, и я представила вечеринку, на которой очень маленькие люди в широких юбках и шляпах игриво толкаются друг против друга и весело восклицают: «О, как много места!» и «Разве это не забавно?».

В начале 1770-х годов, когда фермер-солдат еще жил в основном дома, он часами корпел над аналогом журнала «Архитектурный дайджест» XVIII века. Он назывался «Сокровищница проектов для городских и сельских строителей и рабочих» и был опубликован самоуверенным английским масоном Батти Лэнгли в 1756 году. (Батти – безумный (англ.), – по-видимому, христианское имя, а не описание нелепых идей этого человека, хотя всякое могло быть.) Тяжелый старый том все еще можно найти в библиотеке Маунт-Вернона. Я читала ее там, а за окном важно расхаживали павлины. Я представляла, как Вашингтон сидит в кабинете с белыми стенами и листает страницы, а потом время от времени крутится на стуле (он любил, чтобы стул вращался) и смотрит на реку Потомак, мечтая о том, чтобы в его американском доме были реализованы английские проекты. Не следует недооценивать его интерес к дизайну дома. Он был масоном – одним из первых в Америке – и верил, что архитектурные пропорции определяются божественным законом. Элегантное палладианское окно и тщательные измерения его новых комнат были сделаны не только для того, чтобы создать удобное пространство для приема гостей. Они были – это очевидно – в опеделенной степени реализацией символического конструирования воли Бога.

Но затем, в июне 1775 года, Джорджа Вашингтона призвали на пост главнокомандующего континентальной армией, сражавшейся против англичан и за независимость. В последующие восемь лет он видел свой дом только один раз, и то издалека, с противоположного берега реки Потомак. Он оставил поместье на попечение своего родственника Лунда – и между ними завязалась интересная переписка. В их письмах можно прочесть сагу о столяре, который сумел закончить только грубую плотницкую работу в столовой, хотя от него требовалось выполнить и более тонкую. А потом были подвиги «штукатура», нанятого для оштукатуривания и покраски потолка маленькой столовой, которая теперь, по-видимому, считается одним из лучших образцов колониального декоративного искусства, но в то время казалась ужасной. «Как трудно сегодня найти хороших работников», – жаловался Вашингтон. Особенно в военное время.

Вашингтон был дисциплинированным командиром двадцатитысячной армии, твердым с подчиненными, которые, как однажды сказал его преемник Джон Адамс, ссорились «как кошки с собаками». Но написанные им в разгар битвы, или по крайней мере в дни, предшествовавшие ей, письма показывают, что он думал над красками и древесиной для дома. Поначалу мне казалось, что это нелогично: разве он не должен был заниматься более важными делами? Но потом я подумала о том, как одиноко и скучно было этому человеку. В каком-то смысле приятно представлять Джорджа Вашингтона сидящим в палатке, ностальгирующим по дому и представляющим каждый этап улучшения интерьера, которым он мог бы заняться в своем доме детства, чтобы тот стал пригодным для проживания государственного деятеля, которым стал его владелец.

Вашингтон вернулся домой в канун Рождества 1783 года, чтобы взять под контроль кампанию по ремонту большой столовой. Случались и другие неприятности с рабочими, но в конце концов в 1787 году помещение было готово к покраске. Плантаторская традиция требовала, чтобы мужчина занимался украшением главным образом общих залов, в то время как женский вкус отражался только в личных помещениях. Марта Вашингтон предпочитала желтые и кремовые тона, хотя и проявляла смелость в использовании зеленой и синей резьбы по дереву. Но именно Джордж выбрал фисташковый цвет для большой столовой, чтобы дополнить сверкающую белизну своего нового палладианского окна в стиле бати.

Он и его люди разгромили англичан, но Вашингтон не видел причин не перенять английский стиль для собственного дома, так что – неоклассика – для окна и шинуазри – для стен. Он обнаружил, что ярко-зеленый цвет «благоприятен для глаз» и с меньшей вероятностью выцветет. Без сомнения, он был бы доволен, узнав, что когда-то зеленый был цветом, который любил император, хотя, вероятно, покачал бы головой и сказал, что Америка оставила все старое позади. В сентябре 1787 года произошла небольшая заминка, когда Вашингтон писал родственнику, что «сожалеет о том, что зеленая краска, которая должна была покрыть столовую еще одним слоем, оказалась такой плохой», но, как только этот «зеленый жир» был заменен, результат привел владельца дома в восторг. Вид на сад, которым можно было любоваться сквозь палладианское окно, особенно впечатлял в сочетании с зеленой краской: словно двойной праздник природы. Вашингтону это так понравилось, что он немедленно покрасил маленькую гостиную в тот же цвет, хотя, возможно, ему следовало бы лучше изучить краску, потому что вследствие использования свинцовых белил в отделке не потребовалось много времени, чтобы «…ярь-медянка вступила с ними в химическую реакцию и потемнела».

Два года спустя именно в большой столовой, оформленной зеленым цветом в китайском стиле, в окружении ликующей семьи и соотечественников Вашингтон узнал, что станет первым президентом Соединенных Штатов. И почти двести лет спустя именно возмутительно яркие цвета этой столовой, восстановленные аутентичными красками, вызвали радикальную переоценку представлений о том, как люди в Америке украшали свои дома в XVIII столетии.

Потерянная зелень

Европейцы перестали применять ярь-медянку в XIX веке, но персы использовали ее в своих картинах вплоть до начала XX века. Для мусульман зеленый является священным цветом – цветом плаща пророка Мухаммеда, – и часто, когда художники-миниатюристы хотели изобразить особо важного человека, они рисовали ему зеленый нимб. Придворные сцены в персидских миниатюрах символизировали власть, и их могли писать любыми красками, напоминающими о драгоценных камнях. Но сексуальные сцены часто изображались в зеленых беседках. Сад был символом любви, а дикая природа представляла собой среду, где не действуют обычные правила, поэтому зеленые тона были особенно популярны, обеспечивая сцену для мягкой эротики, которую так хорошо передавали персидские миниатюристы. У художников были свои особые рецепты приготовления этой краски, и как минимум один из них до недавнего времени считался утерянным.

Поначалу это было случайное, хотя и интригующее, наблюдение. Работавшая в лаборатории тегеранского университета искусств реставратор Мандана Баркешли была поражена любопытным явлением, замеченным в серии миниатюрных картин XVI века, выполненных могольскими художниками в Индии. Она заметила следы ожогов на участках бумаги, окрашенных определенным оттенком зеленого цвета. Но когда тот же фисташковый оттенок использовался в персидских картинах, повреждений не было. «Я никак не могла этого понять», – сказала она, когда мы встретились в Исламском музее в Куала-Лумпуре. В конце концов, могольская традиция пришла туда непосредственно из Персии всего лишь в 1526 году, когда Бабур завоевал северную Индию, принеся исламские искусство, артиллерию и сады на преимущественно индуистский субконтинент. Поэтому было бы логично, если бы художники обеих стран использовали одни и те же материалы. И все же было ясно, что это не так.

На исследование ушло целых три года. Сначала доктор Баркешли изучила бумагу, но ничего не нашла. Затем она взялась за древние тексты и узнала, что ярь-медянка, или венецианская ярь, известная как «зангар», делалась по рецепту, похожему на тот, который использовался в Европе и Китае, хотя иногда в нем присутствовало кислое овечье молоко. Садики Бег Афшар в XVII веке написал книгу «Канун-аль-совар», больше похожую на «Тысячу и одну ночь», где говорилось, что требовалось повесить «широкие мечи из тонкой меди» над колодцем и оставить их на месяц. Доктор экспериментировала с различными вариантами трактовки этого рецепта (хотя и не с мечами), но ответ, когда она нашла его, обнаружился не в формальном трактате о живописи, а в любовной поэме.

В XVI веке поэт Али Сейрафи написал своей возлюбленной стихотворение, добавив несколько советов тем, кто хотел бы сделать свои чувства неизменными. «Улыбчивая зеленая фисташка, похожая на твои прекрасные губы, нежно шепчет», – писал он, вероятно, с любовью, хотя я сомневаюсь, что леди сочла бы эти слова достаточно лестными. «Смешай шафран с зангаром, – продолжал он более практично, – изящно наноси смесь». Несмотря на беспокоящие образы губ, доктор Баркешли получила ключ, в котором она так нуждалась. «Я была так счастлива, что заплакала», – сказала она.

Когда несколько месяцев спустя я побывала в пакистанском Лахорском музее, который когда-то находился под управлением отца Редьярда Киплинга и был известен в их семье как Дом чудес, то увидела там несколько могольских миниатюр со сценами охоты. Зеленые поля, где гарцевали всадники и умирали олени, были окаймлены коричневыми следами коррозии. Эти художники явно недостаточно внимательно читали современную им литературу о любви и не включили в нее важнейший ингредиент – шафран. Интересно, что у Ченнино был очень похожий рецепт. «Возьмите немного венецианской яри и немного шафрана, то есть из трех частей пусть одна будет шафраном», – советовал он читателям, обещая, что «получается самая совершенная травянистая зелень, какую только можно вообразить». Но он, похоже, не знал, что желтая трава может также спасти зеленую краску от разъедания пергамента, а если и знал, то не сообщил об этом.

В Амстердамском государственном музее я видела любопытный пример того, как художник сознательно использовал разрушительную силу зеленой краски. Цветная гравюра на дереве, напечатанная в 1887 году новатором Тагохаро Куничико, изображает актера Кукугоро V, выступающего в роли призрака. Шокирующе бледный, он поднимается из тел двух других театральных персонажей, и его голова покрыта зеленой краской, которая выжгла бумагу настолько, что та стала коричневой и повредилась. Эффект был явно преднамеренным: опасная эктоплазма разрушала даже бумагу, на которой было нарисовано ее изображение.

Краска для одного горшка

Селадон следовал из Китая в Европу, а знания о ярь-медянке, или венецианской яри, поначалу попадали в Европу из Персии. Однако, скорее всего, один из последних случаев, когда технология получения зеленой краски успешно продвигалась в этом направлении, то есть с востока на запад, относится к 1845 году. В том году группа людей из Франции была официально направлена в Китай для исследования потенциала новых рынков. Китай недавно, всего за пару лет до этого, уступил остров Гонконг англичанам, и французы хотели посмотреть, смогут ли они найти в тех краях что-нибудь для себя. Они привезли предметы – земли им не досталось, – но среди образцов фарфора, текстиля и минералов было нечто, что казалось менее ценным: несколько горшков с зеленой грязью. Но через какое-то время оказалось, что это было важнейшее сокровище из всего привезенного: незатейливые горшки помогли революционизировать окрашивание в Европе так же, как триста лет назад это сделала кошениль. Грязь называлась «ло као», китайская зеленая, и она вызвала огромное волнение, потому что оказалась первым натуральным зеленым красителем.

Если у художников были проблемы с цветом зелени, то у красильщиков ситуация была еще хуже. Окрашивание тканей в зеленый цвет никогда не было легким делом, ведь для этого требовалось окунуть полотна в два чана – с синей и с желтой краской. Вместе с проблемой добавления протравы и получения нужных температур и концентраций все это означало, что вероятность получить один и тот же оттенок дважды была достаточно низкой. А когда красильщикам удавалось добиться определенной консистенции, это высоко ценилось. Например, легенды о Робин Гуде и его веселых товарищах описывают их как одетых в «линкольнский зеленый». Я всегда думала, что они надевали такую одежду для маскировки, но на самом деле они носили зеленую одежду для того, чтобы покрасоваться, ведь зеленая ткань была гордостью Линкольншира, ее окрашивали вайдой (растение, дающее синий цвет) и резедой желтоватой (растение, дающее желтый цвет). Этот цвет еще называли «безвкусно-зеленым», он был очень дорогим. Для легендарного разбойника носить его означало возможность посмеяться над противниками из Ноттингема и показать, что он ворует ткани у богатых, чтобы одеть бедных.

Другой пример проблемы с зеленой краской мы видим в работе английского дизайнера Уильяма Морриса. В 1860-х годах Моррис решил помочь возродить средневековое текстильное искусство, а для того, чтобы дать обычным людям ощущение жизни в средневековом замке, он создал обои, которые выглядели как старинные гобелены. Его бумажные обои были в основном синими с небольшим добавлением красного цвета, как и старые гобелены, которыми восхищался Моррис. Но, пытаясь быть точным, он совершил ошибку. В Средние века красильщики добывали желтую краску из растения, называемого красильной резедой желтоватой, а зеленый получали путем перекрашивания желтой ткани синей краской. Но краска из резеды легко выцветает, и после семисот лет пребывания средневековых гобеленов на стенах замка изображение леса, как правило, становится туманно-голубым там, где когда-то обои были ярко-зелеными. Мы можем только представить, как выглядели гобелены в оригинале. Скорее всего, они были удивительно похожи на яркие ткани XIX века, которые Моррис так страстно высмеивал как кричащие и безвкусные.

Так что очевидно – для красильщиков стойкий к выцветанию ло као был двойным благом, а французские торговцы были уверены, что он принесет им целое состояние. Теперь, с этой китайской «грязью», процесс окрашивания в зеленый цвет невероятно упростился. Рецепт выглядел примерно так: положите грязь в горшок. Доведите до кипения. Положите ткань в горшок. Отполощите и высушите. Самым сложным в этом рецепте было изготовление китайскими поставщиками зеленой грязи. Она производилась из двух сортов китайской облепихи: Rhamnus utilis и Rhamnus chlorophorus. Слово utilis в первом названии означает «полезный», слово chlorophorus во втором – зеленоватый. Облепиха была уже знакомым растением для европейских красильщиков. Обыкновенная облепиха, Rhamnus cathartica (cathartica – слабительный эффект, который растение окажет на ваш кишечник, если вы будете есть его желтые ягоды), в течение тысяч лет лишалась листьев, из которых делали желтые краски. Начиная с XVII века ягоды облепихи подолгу варили с квасцами, чтобы получить акварельную краску, носившую название «сок зеленый» и считавшуюся плохим пигментом. Она также имела и другое название – «зеленый пузырь», – которое, несмотря на предположения, описывало не ее желтоватый цвет, а было связано со свиными пузырями, в которых художники хранили краску для того, чтобы она оставалась влажной.

Ло као делали не из листьев и не из ягод, а из коры, о которой европейцы, похоже, не подумали. Возможно, в этом нет ничего удивительного: это был невероятно сложный процесс. Кору кипятили в течение нескольких дней, а затем в смесь бросали кусок ткани. Через несколько дней ткань, теперь уже коричневую, вынимали вечером из отвара коры, а на следующее утро выставляли сушиться на солнце. Когда часы били полдень, ткань вносили в помещение, и в тех местах, где ее коснулось солнце, она оказывалась зеленой. Затем ткань снова кипятили, пока зеленый пигмент не собирался в виде осадка. Осадок собирали, сушили, а затем отправляли на экспорт и продавали по необычайно высоким ценам.

Но, как я обнаружила в ходе своих изысканий, касающихся фиолетового цвета, вот-вот должны были появиться красители на базе каменного угля, а китайская зеленая краска была настолько дорогой, что стала одним из первых красителей, полностью вытесненных синтетикой в 1870-х годах. Индиго и марена продержались в мировых чанах с краской немного дольше, но зеленая краска ло као исчезла из них почти сразу. Новые краски стремительно расходились по всему свету: в 1866 году появился зеленый йод, метиловый зеленый – в 1874 году, а синтетический краситель малахитовый зеленый был открыт дважды, по всей видимости, независимо один от другого, в 1877 и 1878 годах. С тех пор все натуральные красители были вытеснены лучшими и более дешевыми синтетическими, хотя люди и сегодня используют малахитовую зелень, чтобы избавиться от плесени на золотых рыбках; хотя это довольно неудачный способ, потому что рыбки на некоторое время из золотых становятся зелеными.

Новые синтетические зеленые красители направлялись в Азию прямиком из европейских лабораторий. Для меня их совокупное влияние проявилось в ковре, увиденном мной в Пакистане, сотканном в 1880-х или 1890-х годах. Большая часть ковра традиционно окрашена мареной и индиго, но в центре находятся три маленьких многоугольника: один дерзкий синтетический лиловый, два других – яркие изумрудно-зеленые. Сегодня они выглядят странно, споря с натуральными красителями, но в тот момент, когда ковер был соткан в палатке кочевников в степях Центральной Азии, эти маленькие яркие участки, вероятно, были всей синтетически окрашенной шерстью, которую ткачиха могла себе позволить. Они были демонстрацией ярких современных красок, которые, должно быть, олицетворяли для мастерицы ее прекрасное будущее. Технология изготовления зеленой краски долгое время двигалась с востока на запад, прославляя природу, но теперь прогресс отправился в противоположном направлении, прославляя технологию.