4

Красный

«Джентльмены, я посылаю вам с этим же письмом маленькую французскую коробочку так называемых „безопасных” красок. У нас тут есть разные опасения относительно яркой ало-розовой – girofleé – и „гвоздичной огненной”. Дело в том, что я только что совершил смертный грех – дал эту дюжину красок выздоравливающему шестилетке. Не будете ли вы так любезны проанализировать этот искус для ребенка и посмотреть, не принесут ли они больше вреда, чем яблоки и порывы ветра, если их немного полизать? А если все нормально, сделайте мне, пожалуйста, еще одну точно такую же коробку за десять пенсов…»Письмо от Джона Рескина господам Уинзору и Ньютону, 9 августа 1889 г.

На картине должна была быть изображена цветная полоска на закатном небе, но вместо этого видно просто серое пятно на фоне тусклого дня. Когда Джозеф Мэллорд Уильям Тернер быстро провел соболиной кистью по холсту, на котором было изображено, как «волны разбиваются ветром», там, где последние лучи солнца должны были подкрасить облака, появилось рубиновое пятно масляной краски. Но, глядя на картину сегодня, вы не найдете и следа карминового пигмента.

Великие мастера не всегда прислушивались к предупреждениям. Тернеру много раз говорили, чтобы он не пользовался выцветающими красками, но в тот день 1835 года, когда он смотрел на коробку с красками и представлял розовеющий закат и буйство моря, он выбрал самый яркий красный цвет, хотя знал, что это нестойкая краска. А может быть, ему даже понравилась эта идея. В конце концов, его картины прославляют перемены – его небо и море представляют собой буйство природы и света, – и мысль о том, что его труд, равно как и пространство холста, будет изменяться со временем, возможно, представлялась ему восхитительной шуткой. По словам Джойс Таунсенд, научного сотрудника и старшего специалиста по охране окружающей среды в Tate Britain в Лондоне, «Мистер Винзор из Winsor & Newton подробно оповещал его о свойствах некоторых пигментов, которые тот покупал, говоря, что точно знает, что они „недолговечны”, но Тернер отвечал ему, чтобы тот занимался своими делами. Ему было все равно».

Доктор Таунсенд провела много часов в студиях и лабораториях Отдела консервации галереи Тейт, изучая под микроскопом холсты и крошечные кусочки краски. «Когда приближаешься к произведению настолько близко, можно узнать о художниках много интересного». В случае Тернера она не только узнала о его неряшливой манере работы, но и обнаружила, что его наследие теперь значительно менее красочно, чем было, когда он оставил его для изучения будущими поколениями искусствоведов. По-видимому, если бы покупатель вошел, потрясая быстро выцветшей картиной, написанной маслом или акварелью, Тернер даже не стал бы заниматься этой проблемой. «Он как-то сказал, что если перекрасит акварель для одного человека, то должен будет делать это для всех. А это означало бы публично признать, что такая проблема реально существует».

Практически любая картина Тернера «уже через месяц не столь совершенна, как в момент завершения работы», – писал искусствовед Джон Рескин, добавляя, что одна картина – «Открытие зала славы «Вальхалла» – потрескалась всего через восемь дней после того, как ее вывесили в Королевской академии искусств на ежегодной выставке, хотя художник закончил работу над ней всего за несколько дней до этого. Если Тернера (который обычно бросал готовые полотна в сырых углах своей студии, где они увлажнялись, а грунтовка, замешенная на яичных желтках, покрывалась зеленой плесенью; который даже порезал одну из своих картин, чтобы использовать обрывок для игры с одним из своих семи котов) мало тревожило, что станет с картиной всего через восемь дней, то вряд ли он стал бы беспокоиться о том, чтобы его полотна оставались неизменными в последующие восемьдесят или сто восемьдесят лет. Печально известный своей беспечностью по отношению к потомкам, считавший самым важным для себя искусство, точнее – время, когда он творил, Тернер использовал краску, которая наиболее точно отвечала образу, сложившемуся в его разуме. А потом – будь что будет.

Этот особый красный цвет – кармин – действительно делался из крови. В течение многих столетий кармин был сокровищем инков и ацтеков, а в течение долгих веков после них эта краска стала ревностно охраняемым секретом, тайным сокровищем испанцев. Его использовали для окрашивания одеяний кардиналов, чувственных губ богинь, нарисованных на ширмах, бурдюков с драгоценной для кочевников водой. Вы также найдете эту краску на полотнах великих художников. И даже если она исчезала на следующий день, многим из тех, кто использовал эту краску, было все равно, потому что в момент нанесения и некоторое время после кармин – или кошениль (у этой краски много названий) – одна из самых ярких красных красок, которые создал мир природы.

Чтобы понять, как эта особая краска оказалась в коробке Тернера, а также в косметических коробках женщин и в холодильниках многих семей по всему миру сегодня, требуется путешествие в пространстве и времени. Поиски кармина приведут нас в доколониальную Америку, к чванливым конкистадорам, которые экспортировали его в Старый свет. Нам придется заглянуть в личные дневники молодого французского авантюриста. Но начнется путешествие, как и положено, с маленького существа, без которого когда-то не было бы всей развитой индустрии. И для меня, к моему огромному удивлению, этот путь начался с очень короткого путешествия на подземном поезде в Сантьяго, Чили.

Мне удалось сесть на правильный поезд, и вот он стремительно помчался по темным туннелям прочь от Лас-Кондеса, гористой окраины Сантьяго. Но нам с друзьями показалось, что мы ошиблись с направлением, и мы начали громко обсуждать названия станций. «Я могу вам помочь?» – донесся до нас голос с ирландским акцентом из толпы одетых в темное пассажиров-чилийцев. У Алана были голубые глаза и свитер в стиле острова Гернси, он работал «в сельском хозяйстве», – он сообщил нам об этом сразу после того, как убедился, что мы едем в верном направлении.

«Полагаю, вы ничего не знаете о кошенили?» – весело спросила я. В тот момент мое путешествие в поисках этой краски еще не началось, но я слышала о древних насекомых инков и знала, что их выращивают в пустынях к северу от Чили, так что любопытство заставило меня задать этот вопрос. По удивительному стечению обстоятельств оказалось, что Алан не просто слышал о кошенили, но его отец десять лет назад принимал участие в восстановлении этой отрасли в стране. «На самом деле, – небрежно добавил Алан, – я как раз собирался на встречу с управляющим завода, занимающегося производством кармина, человеком, ответственным за переработку кошенили в краску того ярко-алого цвета, за который она так высоко ценится. Не хотите ли присоединиться ко мне?»

В тот день я так и не добралась до намеченной цели – я покинула компанию друзей, предоставив им возможность самостоятельно осматривать коллекции морских раковин поэта Пабло Неруды, и вместо этого отправилась мокнуть под суровым зимним дождем Сантьяго с совершенно незнакомым человеком, чтобы услышать об использовании крови жуков. Пока мы шли, он рассказал мне историю о том, что, по слухам, один владелец плантации даже подсыпал яд в партию кошенили из Перу. «Перуанская кошениль дешевле: рабочим там платят меньше, а кошениль растет в дикой природе, так что не приходится возиться с выращиванием. Единственная надежда для Чили – показать, что перуанская кошениль порченая», – сказал он.

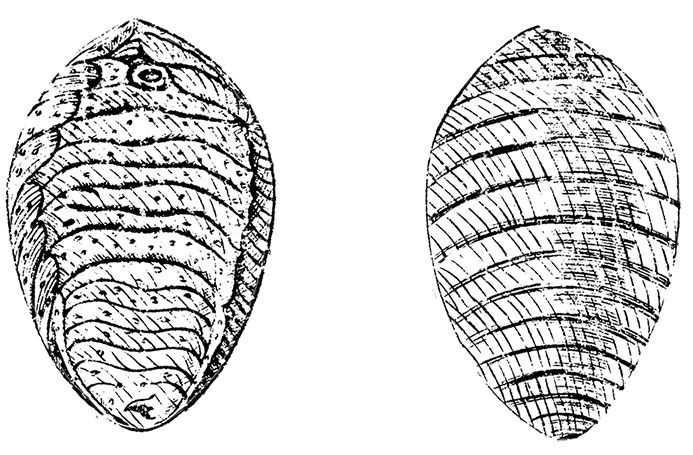

Алан провел меня в свой маленький грязный кабинет, где мужчина и женщина в слабом свете сорокаваттной лампочки вглядывались в зеленые экраны древних компьютеров. Они сказали, что управляющий фабрикой по производству кармина отменил встречу. Алан вернулся ко мне, и мы пошли по зимним промозглым улицам без зонта. Позже мы сидели в пустом ресторане и пили холодный кофе, а Алан рисовал в блокноте кошенильного жука: овальное мультяшное насекомое размером с ноготь, с крошечными волнистыми лапками и огромным телом, потенциально – источником прибыли. «Жук опасен?» – спросила я его, интересуясь кошенильной промышленностью в целом. «Только для кактусов: насекомые съедают их целиком».

«Испанский красный, – отметила я в тот вечер в своем дневнике, – обычно рождается там, где туман и мороз, где земля дешева, а опунция, на которой паразитирует жук, в изобилии растет на песке пустыни». Это священные насекомые-паразиты, благородная гниль. Это глубокий, интенсивный органический красный цвет, но его никогда не будут использовать для окрашивания буддийских одежд, потому что в этой краске слишком много смерти. В XXI веке женщины всего мира покрывают губы кровью насекомых, смазывают ею щеки, а в Соединенных Штатах это один из немногих разрешенных красных компонентов теней для век. «И наконец, – записала я с радостной дрожью, – его очень много в вишневой газировке, ведь это красящая добавка Е120».

Плантация

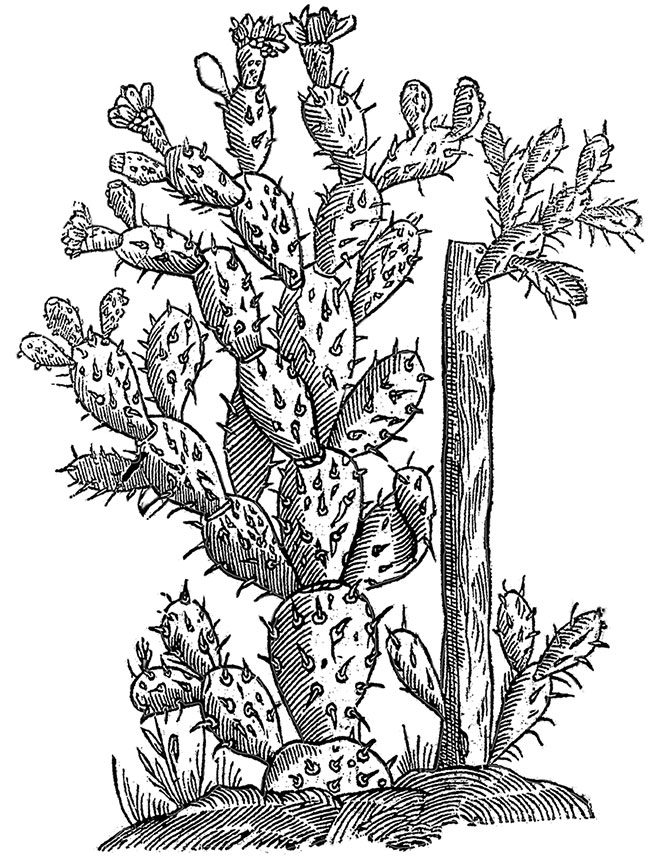

Неделю спустя я совершила короткий перелет на плантацию Колорес де Чили в долине Эльки близ Ла-Серены – очаровательного колониального городка в трехстах пятидесяти километрах к северу от столицы. В Сантьяго было очень холодно и слякотно, а Ла-Серена оказалась сухой и совершенно по-весеннему теплой. Меня встретил управляющий станцией Хавьер Лавин Карруско, прибывший на новеньком внедорожнике. Когда мы направились в горы, воздух был чист и пах эвкалиптом. Казалось, мы проехали несколько миль зонтиковидных папайевых деревьев, садов черимойи и виноградников, когда машина свернула направо на безымянную подъездную дорожку, откуда нужно было идти пешком мимо зарослей утесника. «Там, – сказал Хавьер и резко махнул рукой в сторону пологих склонов холмов, уходящих вдаль, – первая инвазия, своего рода беременность». Повсюду были видны колючие опунции, теснящиеся длинными угрюмыми рядами по сорок пять тысяч штук на гектар. Я представила себе сцену из спагетти-вестерна с поднявшимися на дыбы лошадьми и трусливым ковбоем, говорящим: «Мы не пройдем дальше через эту проклятую страну: давайте повернем назад!»

Хавьер выключил мотор, мы вышли. С солнечной стороны холма все выглядело так, словно в пустыне шел снег: все было покрыто белой мукой. С теневой стороны толстые плоские листья нопала (опунции) выглядели почти здоровыми. Шумная птица колибри перелетала с растения на растение. «Она жадная, ей нравятся цветы кактуса», – сказал Хавьер. Он схватил крошечное белое существо размером с клопа и положил его мне на руку. «Сдави», – сказал он, и я сдавила. Мгновение твердое тело этого существа сопротивлялось, а затем лопнуло, как кусок пузырчатой пленки, оставив на моей ладони густое темно-алое пятно. «Это самки, – пояснил Хавьер, указывая на толстых, покрытых белым пухом существ, одного из которых я только что убила. – А это тот самый жук, самец». Самцы, худые, похожие на призраков существа, живут меньше самок – всего два-три дня, вся их энергия уходит на то, чтобы летать по воздуху и оплодотворять самок своего вида. Мы посмотрели на горы, укутанные в ледяные облака. «Полюбуйся на девственно чистый нос», – сказал Хавьер, и я смешалась, но потом поняла, что он говорит о свежевыпавшем снеге в Андах.

Опунция

Опунцию, или нопал, как ее называют испанцы, при правильном уходе легко выращивать: двадцать пять градусов по Цельсию, небольшой дождь. Однако она довольно капризна – похолодание или потепление всего на два градуса – и она умирает. Растения размножаются без вмешательства человека: листья опадают естественным образом, их крошечные колючки превращаются в корни. Нопал даже сам себя поливает: широкая поверхность листа – это его природная чаша для воды, растение собирает росу ночью и пьет ее днем. Если предоставить растения и жуков самим себе, насекомые убьют растения. Задача управляющего фермой – найти баланс между тем, чтобы жуки вырастали до максимального размера, и тем, чтобы кактусы выжили. «Через две недели мы пройдем по этому полю с воздушным компрессором и соберем кошениль, – объяснил Хавьер, когда мы остановились на другом холме. – Растения отдохнут два-три месяца, а потом мы снова заразим их». Он рассказывал это, показывая мне одну из коробочек с беременными насекомыми, которые прятались под каждым колючим растением. Они проживут еще пять месяцев, прежде чем снова наступит время сбора.

Сбор кошенили – граны, как ее называют местные жители, – это очень тяжелый труд. На гектаре плантации работают четырнадцать человек: мы смотрели, как они молча движутся по рядам опунций со своими компрессорами, наполняя ведра живым «снегом». Это была совершенно сюрреалистическая сцена – люди в капюшонах, перчатках и очках, постоянное шипение компрессоров эхом разносится по полям, как саундтрек к научно-фантастическому фильму. Защита была необходима: попади хоть один из тонких шипов в глаз, и рабочий может ослепнуть; шип трудно удалить, даже если он попадет на кожу. «Мы здесь привыкли к колючкам», – сказал Хавьер, посмотрев на руку.

Владельцем плантации был Антонио Бустаменте. Он появился как будто из ниоткуда как раз в тот момент, когда я делала снимок женщины, собирающей насекомых с листьев. Я огляделась и вдруг увидела обаятельного мужчину с проницательными глазами в щегольской панаме; он выглядел как настоящий искатель приключений. Скорее всего, так оно и было. «Я много лет прожил в Африке», – сказал он мне на безупречном английском. В 1970-х годах он переехал в Перу, начав бизнес по продаже тракторов, но в 1982 году прошел ураган Эль-Ниньо и вогнал всех местных фермеров в ужасные долги. «Я был разорен: мне ничего не могли заплатить», – сказал Антонио. Но один фермер смог заплатить ему – землей. Он передал Антонио участок в перуанской пустыне. Там был только небольшой колодец и солоноватая вода. Единственное, что там могло расти, это кактусы. «Вот так все и началось: я получил совет насчет кошенили от индейцев и больше никогда не оглядывался назад».

Перенести бизнес в Чили оказалось сложнее: там действуют настолько строгие законы об импорте фруктов и овощей, что между некоторыми регионами нельзя перевозить даже яблоки, и их приходится выбрасывать, складывая в специальные пакеты, предоставляемые автобусными компаниями. Поэтому, естественно, власти с особенной бдительностью отнеслись к идее Антонио, опасаясь, что он может принести опасное заболевание в корзинах с жуками. В результате его мешки с кошенилью проторчали у правительства целых два года. В кошенильных терминах это означало семь поколений жуков. «Я был единственным человеком, способным ухаживать за ними, и мне приходилось приходить в перчатках и очках, чтобы делать это», – продолжил он почти нежно. «Я романтик», – добавил он, как если бы это что-то объясняло. Антонио показал мне ковер, который только что заказал у местной индейской общины Мапуче, с полосами разных красных цветов, от пастельно-розового до темно-фиолетового, каждая была окрашена немного другой смесью кошенили с солями металлов. «Красиво, да?» – спросил он. Я согласилась, не покривив душой.

Однако существует и темная сторона кошенильной индустрии. Стальные чаны, которые я видела раньше на фабрике, были полны живых беременных насекомых, которых взбивали в краску «индекс № 4». «Вы вегетарианка?» – вдруг спросил Антонио. Я ответила, что нет, хотя немного опечалилась из-за трех или четырех убитых мной жуков, темно-бордовая кровь которых в тот день брызнула мне на руку. «Я не хочу думать о том, что творится у них в головах», – мрачно продолжил Антонио. Он часто получал письма от групп по защите прав животных с требованиями закрыть бизнес. Но мы сошлись на том, что есть вещи и похуже: пусть сначала эти любители животных избавятся от свиноводства и забоя цыплят, тогда, может быть, настанет время взглянуть на производство кармина.

После дня, проведенного в долине Эльки, казалось, что мои руки запятнаны кровью.

Когда в 2001 году новоназначенный американский кардинал Эдвард Иган вернулся домой после своего посвящения в Риме, он надел красную шелковую шляпу, означавшую, что папа сделал его князем Церкви. «Что символизирует красный цвет?» – спросил его нью-йоркский репортер. Кардинал Иган сказал, что это означает, что вы должны быть настолько готовы защищать веру, что будете готовы пойти на смерть ради нее. Мария Стюарт, королева шотландцев, возможно, согласилась бы с ним. Для дня, когда в 1587 году ей суждено было встретиться с палачом, она выбрала черно-красное платье. Черный цвет означал ее смерть, но красный (без сомнения, эта краска была сделана из крови жуков) символизировал – или, возможно, призывал – мужество достойно встретить ее.

Самки жуков кошенили

Во многих культурах красный цвет – это и смерть, и жизнь; прекрасный и ужасный парадокс. На нашем современном языке красный цвет – это метафора гнева, огонь, бурные чувства, любовь, бог войны, сила. Это понятия, которые прекрасно понимали древние цветовые кодировщики. У команчей одно и то же слово – «экапи» – используется для обозначения цвета, круга и красного цвета. Таким образом, по крайней мере в культуре этого племени, красный цвет рассматривался как нечто фундаментальное, всеохватывающее. Почти двадцать лет назад в Национальном музее Перу в Лиме, в разделе «этнические предметы», я увидела пыльную подборку странных разноцветных шнуров. Они были похожи на сложные ожерелья: выцветшие толстые нити свисали с центральной нитки, а более мелкие нити были привязаны к ним с помощью странной системы узлов. На некоторых нитях разноцветные пучки ниток были перекручены, создавая эффект леденцовой трости. Но то, что казалось макраме, на самом деле было одним из самых сложных элементов цветового кодирования, которые когда-либо знал мир.

На пике своего могущества империя инков контролировала десять тысяч километров дорог. В отсутствие колес и лошадей, не говоря уже о телефонах и электронной почте, правительство управляло подвластной территорией с помощью огромной команды эстафетных бегунов, которые пробегали по двадцать километров, а затем передавали сообщение сменщикам. Механизм усложнялся тем, что у этих людей не было достаточно развитой системы письма, и, когда простому бегуну было слишком трудно запомнить сообщение гражданской службы, что случалось достаточно часто, он брал закодированные шнуры («кипу»), чтобы не потерять информацию. Каждый цвет и узел имел определенный смысл. Черная нить обозначала время, желтая – золото, синяя – небо и, как следствие, богов. Но красный, глубокий пурпурно-красный, символизировал самих инков, их армии, их всемогущество. Жизнь, сила и смерть оказывались связанными одной-единственной нитью. Так, например, красный шнур с завязанными наверху узлами означал великое сражение, а кроваво-красные узлы позволяли понять, сколько людей погибло: это была жизненно важная информация для генералов, готовящихся к стычкам на границах империи.

У инков существовало несколько видов красной краски. Они могли вымачивать древесину бразильского дерева, чтобы получить темно-розовую краску, или сделать оранжевую краску из высушенных семян растения аннато, и, конечно, в их распоряжении была древесина, которую я обнаружила в своих поисках черной краски, хотя из них лучше было получать черную краску, а не красную. Но лучшей из всех красок они все же считали рубиновую, получаемую из кошенильного насекомого. Женщины использовали кошениль в качестве румян, гончары применяли ее для украшения своих изделий, домашние декораторы использовали ее на стенах, а художники – для создания фресок. Но больше всего краски было обнаружено в текстиле, значительная часть которого сейчас разрушена временем и солнечным светом.

Сама по себе кровь жука не прошла бы никаких тестов на стойкость цвета – без каких-либо добавок все окрашенное потеряло бы цвет при первой стирке. Чтобы закрепить краску, древние мезоамериканцы смешивали ее либо с оловом, либо с квасцами. Они делали то же самое, что и колористы фирмы Winsor & Newton на своей первой фабрике в Харроу, то же, что и современные производители карминовых красителей, такие как Антонио Бустаменте, делают сегодня в огромных чанах из нержавеющей стали.

Сегодня квасцы – настолько дешевое и такое узкоспециализированное вещество в промышленности, что на него почти не обращают внимания, ведь большинство людей, которые не являются ни красильщиками, ни химиками, никогда не слышали о нем. Но в свое время оно (на самом деле это несколько веществ, поскольку квасцы могут состоять из сульфата алюминия, а также калия либо аммиака) было одним из самых важных химических веществ в мире, ибо его в огромных количествах использовали кожевники, изготовители бумаги и особенно красильщики. Без него вы вряд ли смогли бы придать одежде какой-либо цвет и обрекли бы себя на тусклый гардероб. Мало какое людское сообщество, начиная с египтян, удовлетворилось бы подобным.

Квасцы также называются «протравой», поскольку это настолько вяжущая субстанция, что она «вгрызается» в краску своими «металлическими зубами» и заставляет ее прилипать к ткани. В 35-й книге «Естественной истории» Плиний описал, как египтяне окрашивали одежду «весьма примечательным способом», согласно которому ткань сначала насыщали протравой, после чего «ткани, все еще внешне ничуть не изменившиеся», погружали в котел с кипящей краской».

В Средние века главный европейский рынок квасцов находился в Шампани: красильщики из Фландрии и Германии отправлялись во Францию, чтобы закупить ценное сырье, привезенное на ослах из Алеппо на востоке и из Кастилии на западе; самое же лучшее сырье привозили из Смирны, что на турецком побережье. При таком выраженном мусульманском контроле над мировыми ресурсами католический мир испытал сильное облегчение, когда в 1458 году человек по имени Джованни ди Кастро обнаружил крупное месторождение квасцов в ста километрах от Рима в городе под названием Толфа. В течение нескольких десятилетий Ватикан практически монополизировал этот ценный товар, и лишь в XVI веке во Фландрии были найдены его залежи (ходили слухи, что Генрих VIII Английский женился на Анне Клевской только для того, чтобы заполучить эти запасы квасцов в свои руки), а примерно в 1620 году йоркширец сэр Томас Чалонер рискнул жизнью, тайно переправив двух папских рабочих в Англию, чтобы узнать секрет добычи этого вещества из сланцев. Как описывает геолог Роджер Осборн в своей книге «Плавающее яйцо», с этого момента все скалы, относящиеся к нижнему юрскому периоду от Уитби до Редкара, «были раскромсаны и свалены на побережье». Когда в середине XIX века лучшие умы научного и религиозного сообществ заинтересовались древней историей земли, именно в усыпанных обломками каменоломнях Йоркшира были обнаружены некоторые из самых впечатляющих находок морских ископаемых, окаменелости, которые, как пишет Осборн, «позволили нам осмыслить немыслимое».

Жук Старого Света

Когда Тернер покупал кармин у поставщиков красок в Англии, эта краска, несомненно, была сделана из кошенили, тоннами импортировавшейся из Америки, а затем превращаемой в пигмент. Но если бы он жил несколькими столетиями раньше, то использовал бы нечто, также называемое «кармин», но сделанное из жука Старого Света, длинного, но тонкого, тоньше ногтя пятилетнего ребенка, и почти такого же твердого. Это насекомое – кермес, двоюродный брат кошенили, химически близкий по составу, но с гораздо более меньшей концентрацией краски. От его санскритского названия krim-dja произошли слова «кармин» и «малиновый» (crimson). И сегодня персы, говоря о красном цвете, используют слово «кермес».

Среди римских солдат, которые двигались по Европе, завоевывая земли для Нерона в I веке н. э., был греческий врач. Несомненно, Диоскорид выполнял свой долг в лагерных госпиталях, лечил раненых солдат с помощью лекарств и острозубых пил, но больше всего его интересовало нечто другое. Он был счастлив, когда ему удавалось вырваться из лагеря на целый день и провести его на склонах холмов, собирая лекарственные растения. О своих открытиях Диоскорид написал учебник: его Materia Medica стала полезным источником информации для ботаников, врачей и историков.

Диоскорид описал, как нужно собирать кермес, тщательно соскабливая его ногтями с шарлахового дуба (Quercus coccinea), на котором тот обитает. Но любопытный факт – он описал его как «coccus», что означает «ягода», и не объяснил, что на самом деле это насекомое. По мнению некоторых людей, это означало, что Диоскорид никогда не видел насекомое на самом деле, но я думаю, что есть и другое объяснение. Одна из прелестей языка – встроенные в него метафоры. Кермес, вероятно, так долго называли «дубовой ягодой», что все знали его именно под этим названием. Возможно, через две тысячи лет кто-нибудь раскопает некую древнюю шпионскую историю и посмеется над нами за то, что мы сами употребили в неверном контексте слово «жучок». «Какими невинными они были в те дни, какими анимистами в своих верованиях, – мог бы подумать будущий читатель. – Подумать только, насекомое может подслушивать разговоры и сообщать о них!» Плиний Старший, живший в то же время, что и Диоскорид, также был либо невероятно смущен происхождением краски, либо использовал общепринятый метафорический язык того времени. В своей «Естественной истории» он называл кермес ягодой, зерном, но также описывал его как небольшого червя – scolecium.

Но как бы оно ни называлось, на этом маленьком насекомом был построен крупный бизнес. С тех пор как древние египтяне начали возить кермес на верблюдах из Персии и Месопотамии, торговля им охватила весь известный мир от Европы до Китая. Римлянам эта краска так понравилась, что они иногда требовали уплаты налогов мешками с кермесом. Когда Испания оказалась под властью Рима, половина налогов в столицу шла в форме кермеса, который там называли «грана», а остальное в основном состояло из более обычных зерновых пород, к примеру, пшеницы. При таком гарантированном спросе производство всегда приносило хороший доход, а сбор кермеса был тем видом бизнеса, который мог быть делом многих поколений одной семьи. В отличие от кошенили, которых умерщвляли путем высушивания на солнце, насекомых кермеса убивали путем медленного воздействия уксусных паров или погружения в ванну с уксусом. Это не всегда срабатывало. Доктор Харальд Бемер, который провел двадцать пять лет в Турции, возрождая производство ковров с помощью натуральных красителей, рассказывал, как собирал диких кермесов на деревьях вокруг деревень ткачей, после чего бросал их в ванну с уксусом, как было описано в книгах. «Однако им это понравилось, и они начали плавать и выпрыгивать. В тот день в задней части моей машины ползало множество живых насекомых», – уточнил он.

В средневековой Европе стало модно носить одежду из нового вида ткани, привезенного из Центральной Азии. Ткань называлась «алая» (scarlet), и это был кашемир того времени – чрезвычайно популярная, часто подделываемая, невероятно качественная и ужасно дорогая материя: она стоила по крайней мере в четыре раза дороже обычной. Но самое любопытное, что «алая» ткань не всегда была красной. Иногда она оказывалась синей или зеленой, а иногда даже черной. Причина, по которой в английском scarlet сейчас означает «алый», а не «шикарный текстиль, который могут позволить себе только светские дамы, но к которому мы все стремимся», заключается в кермесе.

В средние века кермес был одним из самых дорогих красителей в Европе. Художники редко пользовались им: даже более чем за пятьсот лет до того, как Тернер принял опрометчивое решение о нанесении нестойкого пигмента на бушующие небеса, большинство людей знали, что эта краска очень нестойкая. Но красильщикам она нравилась. А что еще они могли бы использовать для окрашивания самого ценного текстиля? Имелась марена – корень относительно дешевого растения (о нем я буду рассказывать в главе, посвященной оранжевому цвету). Она была хороша при окрашивании ковров и одежды обычных людей и достаточно быстро выцветала. Но у этого цвета был коричневатый оттенок и никакого насыщенного малинового тона, за который так ценился кермес. У зеленого и синего цветов были свои поклонники, но ведь самая ценная ткань заслуживала самой ценной краски, и кермес победил. Таким образом, «женщина, одетая в багряницу» на самом деле означает «женщина в дорогой одежде», что было особенно обидно для некоторых членов христианской церкви, привыкших, как и некоторые из разодетых в алое епископов, осуждать «древнейшую в мире профессию».

В 1949 году русский археолог Сергей Руденко проводил раскопки курганов в горах Сибирского Алтая и сделал удивительное открытие: он нашел самый ранний из известных персидских ковров, ныне называемый Пазырыкским ковром, который соткали две с половиной тысячи лет назад. Это оказалась одна из немногих успешных историй грабителей могил. В IV веке н. э. банда грабителей обнаружила гробницу и украла из нее самые ценные сокровища. Они оставили ковер: наверное, он оказался для них тяжеловат. Они торопились, бросили куски шелковой ткани и ушли, оставив дверь гробницы открытой. Той зимой пещеру затопила вода, и, ведь в Сибири очень холодно, ковер замерз, таким образом уцелев для потомков. На ковре изображены олени и персидские всадники, скачущие по красному полю, которое, как полагают ученые, было окрашено тем, что мы теперь называем «польской кошенилью», двоюродной сестрой кермеса. Кстати, археологи также раскопали залежи семян конопли и трубок, которые использовались для употребления гашиша, – находка, которая с тех пор будоражит историков галлюциногенов.

Насекомые Нового Света

Первые европейцы прибыли на американский материк в 1499 году, через семь лет после того, как Христофор Колумб и его команда, страдавшая от морской болезни, впервые с облегчением увидели Багамы. Четырнадцать лет спустя, в 1513 году, мечтатель и неудачливый фермер Васко Нуньес де Бальбоа пересек Панамский перешеек и стал первым европейцем, увидевшим Тихий океан с этой точки. На новых землях он и его люди построили себе дома и начали заниматься сельским хозяйством. Так официально началась эпоха конкистадоров, хотя ее запомнили не по домам и и сельскому хозяйству, а по вооруженным нападениям и неумеренной жадности.

Новоприбывшие обнаружили в Новом Свете золото и серебро, но они также нашли и красную краску. Всего за несколько лет они перехватили у местных жителей контроль над кошенильной промышленностью. Как и римляне много веков назад, испанцы серьезно отнеслись к сбору налогов красной краской; вскоре открылось одно из крупнейших в мире предприятий по экспорту красок. В Мексике сбор урожая был оставлен в руках местных индейцев, поскольку те знали, как заботиться о нем, и, более того, хотели это делать, потому что это являлось важнейшим элементом их культуры. На языке сапотеков слово, обозначающее красный цвет, «тлапалли», означает и цвет вообще. Это показывает, как важно было это производство для культуры индейцев.

В одном только 1575 году в Испанию на так называемом «кошенильном флоте» прибыло около восьмидесяти тонн красной краски в виде высушенных коричневых гранул. В течение следующей четверти века ежегодные поставки колебались от пятидесяти до ста шестидесяти тонн – несколько триллионов насекомых в год. Их количество зависело не только от погоды и рыночного спроса, но и от состояния здоровья местных рабочих. Всякий раз, когда грипп поражал Америку, урожай красных жуков значительно сокращался.

Мир моды быстро реагирует на появление новых материалов, поэтому богатые европейцы стали требовать, чтобы их одежда была сшита из ткани, окрашенной в этот темно-красный цвет, который называли либо «грана», либо «из зерна». Женщины также сходили с ума от того, что считалось лучшей косметикой. В «Двенадцатой ночи» Шекспира, написанной всего через несколько десятилетий после того, как кошениль впервые появилась в порту Лондона, есть момент, когда графиня Оливия описывает румяна на щеках своего предполагаемого портрета как «из зерна, сэр! Выдержит ветер и непогоду». Эта формулировка подсказывала аудитории времен Елизаветы, что графиня находится на переднем крае косметической моды. В XVI веке Венеция стала самым важным центром в торговле красной краской. Венецианские бизнесмены отправляли краски на Ближний Восток, чтобы там использовать их для окрашивания ковров и тканей, но венецианки требовали выделения некоторого резерва красителя для них. Примерно в 1700 году, по данным, приведенным Джен Моррис в ее книге, в этом городе было всего 2508 монахинь и 11 654 проститутки: неудивительно, что румяна были столь востребованы!

Когда я начала рассказывать свои истории о кошенили, многие люди пришли в ужас или, по крайней мере, удивились, узнав, откуда она взялась. Если они не знали, что ее делают из насекомых, им было трудно принять правду. У европейцев XVI века возникла та же проблема. Они отчаянно хотели узнать, из чего сделана эта чудесная новая краска, но испанцы хранили секрет. В интересах колонизаторов было охранять тайну красной краски так же тщательно, как они охраняют свое золото, в которое им удалось довольно успешно превратить новый краситель.

Конечно, это не могло продолжаться вечно, и в конце концов двадцатипятилетний француз по имени Николя Жозеф Тьерри де Менонвиль совершил самый дерзкий в XVIII веке набег на кошенильные поля Центральной Америки и поведал миру историю кошенили. И он сделал это в одиночку, вопреки советам друзей и семьи, имея лишь небольшую субсидию от своего правительства, которое позже в награду за его решительность назначило Менонвиля королевским ботаником.

Шпион в Мексике

Когда в архиве Британской библиотеки мне выдали книгу Тьерри де Менонвиля 1787 года Traité de la Culture du Nopal… precede d’ un Voyage a Guaxaca, она была в картонной обложке с пометкой «хрупкая». Когда я осторожно вынула том из хрустящего футляра, на стол упали обрывки кожаного переплета, а обложки отвалились – подозреваю, это результат действий исследователей, работавших с книгой до меня. Сегодня эта книга – большая редкость, ее можно найти только в нескольких частных коллекциях и национальных библиотеках. Если бы в начале XIX века ее не обнаружил и не перевел на английский кабинетный авантюрист Джон Пинкертон, эта история могла бы исчезнуть, по крайней мере в Британии, так же верно, как и карминовый пигмент на картине Тернера. Перевод этой книги в XIII томе Пинкертоновского сборника 1812 года «Лучшие и самые интересные путешествия и путешествия во всех частях света» был помещен между рассказами о путешествиях по Северной Америке, начиная с эпохи, когда Манхэттен состоял из двух тысяч домов, а в водах залива резвились морские свиньи.

Когда де Менонвиль из Лотарингии впервые услышал об испанской красной краске, он был подростком, совсем недавно и совсем немного знающим, что на самом деле представляет собой этот «кармин». Многие люди в XVI веке полагали, что это плод или орех – что угодно, только не жук. В 1555 году британский путешественник Роберт Томсон получил разрешение посетить новые испанские колонии в Северной и Южной Америке. По возвращении он заявил, что «кочинилла – это не червь и не муха, как говорят некоторые, а ягода, растущая на некоторых кустах». Почти пятьдесят лет спустя французский писатель Самюэль де Шамплен уверенно заявил, что кошениль «получается из плода размером с грецкий орех со множеством семян внутри». Эта путаница является отголоском того, как римские ученые описывали кермес пятнадцатью столетиями ранее. Де Менонвиль знал, что это насекомое, хотя и не знал, как оно выглядит. Он также знал, что это насекомое живет на кактусе, хотя и не был уверен, на каком именно.

Его отец и дед были юристами, и казалось, что единственным приемлемым вариантом карьеры в его семье было вступление в ряды духовенства. Но де Менонвиля интересовал другой вариант: ткани и, что важнее, их окрашивание. Сразу после окончания юридического факультета он переехал в Париж, чтобы изучать ботанику. В дореволюционные дни его детства либеральные мыслители научили де Менонвиля верить, что наука не должна быть тайной или элитарной, она обязана приносить непосредственную пользу людям. В результате он с юношеским патриотическим пылом читал политические труды аббата Рейналя, который был не только священником, но и экономистом. «Кошениль, цена которой всегда высока, должна вызвать интерес у тех народов, которые выращивают урожай на американской земле. Она также должна интересовать и других людей, тех, которые живут там, где температура подходит для жизни этого насекомого и растения, которым оно питается», – так писал Рейналь. Он с чувством сожаления отметил, что «тем временем власть над этой богатой промышленностью целиком сосредоточена в руках Новой Испании». Де Менонвиль воспринял эти слова как описание своей миссии и начал планировать великое приключение: он задумал украсть секрет кошенили.

В январе 1777 года взгляды испанцев обратились к результатам войны за независимость тринадцати колоний британцев и, что еще более важно, к Перу и Колумбии, где восстания, происходившие в течение следующих четырех лет, бросали вызов их господству в Южной Америке. Тем временем де Менонвиль высадился на Кубе, в Гаване, прибыв туда на бригантине «Дофин». Когда его корабль следовал вдоль Французского Гаити, он с благоговением смотрел на батареи, цитадели и форты с их «бесчисленными жерлами грохочущих пушек» и воображал, что все они направлены против него, чтобы помешать его плану получения кошенили. Де Менонвиль не понимал, что корабль, вошедший в порт, игнорируя приказы испанцев бросить якорь за пределами гавани, был опасно близок к тому, чтобы получить «несколько неприятных салютов из двадцатичетырехфунтовых орудий».

Он вез с собой «кое-какую одежду, фрукты и другую еду, но особенно много склянок, фляжек, футляров и коробок всех размеров». У него также был паспорт, полученный в Порт-о-Пренсе, письмо, в котором он характеризовался как ботаник и врач («на что я имел справедливое право, имея диплом о врачебной практике», – написал он в своем дневнике, вероятно, потому, что располагал бумагами, а не многолетним практическим опытом в медицине), и благословение французского правительства. Получить наличные было труднее, чем благословение: «Я получил вместо шести тысяч ливров, обещанных мне морским министром, не более четырех: данное обстоятельство было вызвано недостатком денег в казне».

Далее де Менонвилю предстояло добраться до Мексики, но испанцы начали что-то подозревать. «Разве в вашей стране не растут различные растения?» – спрашивали они. Де Менонвиль ответил, что растут, но в Центральной Америке можно найти поистине превосходные образцы. А потом наступило время ожидания: шесть месяцев, в течение которых для нетерпеливого ботаника «время летело на свинцовых крыльях». Затем он избрал новую стратегию, которая, судя по всему, идеально подходила ему по характеру. «Притворяясь, что мною движет переменчивость и непостоянство характера, часто столь несправедливо приписываемое французам, я сделал вид, что меня одолевает скука от долгого пребывания в Гаване». Испанцам, без сомнения, тоже наскучили его галльские вздохи и гарцевания, поэтому, радуясь тому, что их предубеждения получили подтверждение, они помогли Менонвилю получить драгоценную визу в Мексику. Еще больше национализма и стереотипов де Менонвиль встретил в оживленной гавани, когда договаривался о билете. «Хозяин почтово-пассажирского судна просил не меньше ста долларов: требование было непомерным, но рассуждать было бесполезно: его жадность было не сломить. На все мои доводы он отвечал истинно испанской флегмой и хладнокровно сунул в карман мои деньги, ни разу не вынув изо рта сигары».

В Веракрусе, где, кстати, де Менонвилю страшно понравилось ананасовое мороженое, нашелся другой способ добиться желаемого: он буквально влез в испанское нутро. Корень растения халап, оказывающий слабительное действие, был настолько востребован (несмотря на наличие острого перца, который, несомненно, мог произвести аналогичный эффект), что город Джалапа, который снабжал мексиканский мир этим природным лекарством, был назван в его честь. До прибытия де Менонвиля страдающие запорами жители Веракруса приобретали дорогостоящее лекарство в Джалапе, расположенной в ста километрах от города. Молодой ботаник облегчил им жизнь, показав, где поблизости можно отыскать это растение.

Это было не единственное местное средство, которое использовали испанцы. С первых лет после завоевания Центральной Америки они использовали кошениль не только как краситель, краску и косметику, но и как лекарство. Когда Филипп II был болен, ему подавали смесь из жуков и уксуса на серебряной ложке. Врачи накладывали ее на раны, рекомендовали для чистки зубов и, по словам врача Филиппа Франсиско Эрнандеса, использовали ее «для облегчения недугов головы, сердца и желудка». Любопытно, что современная фармацевтическая и пищевая промышленность рассматривают кошениль как безвредный краситель, в то время как на протяжении тысячелетий она ценилась не только за цвет, но и за способность исцелять недуги.

Обнаружение слабительного мгновенно сделало де Менонвиля героем, и он воспользовался этим, чтобы продолжить свои тайные исследования, когда узнал, что горный город Гуаксака (ныне Оаксака) является главным центром производства кошенили. Но губернатор, услышав о его расспросах, быстро заподозрил неладное и сказал де Менонвилю, что тот должен покинуть это место на первом же корабле, и на этот раз отчаяние молодого авантюриста было настоящим. «Я вернулся на свою квартиру в смертельном отчаянии: я ходил взад и вперед, бросался то на стул, то на кровать, раскачиваясь из стороны в сторону с такой силой, что рисковал разбить голову». То, что позднее он назвал «голосом страдания», начало критиковать его: «Твой четырехлетний план терпит крах: четыре года потеряны для профессии, которую ты выбрал сам, королевская субсидия растрачена понапрасну и глупо исчезла, ты потерпел неудачу при осуществлении попытки, предпринятой вопреки советам твоего отца, друзей и всех остальных». Но тут заговорил другой голос – то ли рассудка, то ли безрассудства, – напомнив ему, что в ближайшие три недели корабли из Веракруса не выйдут. Возможно, если он поторопится, то сможет преодолеть шестьсот километров до Оаксаки вовремя. Де Менонвиль записал себе в дневник твердую директиву: «Ты непременно должен, – сказал я себе, – проникнуть вглубь страны, несмотря на отсутствие паспорта, и ты должен унести руно, несмотря на всех драконов на пути».

И вот тут-то началось настоящее приключение: днем позже в три часа ночи де Менонвиль перебрался через городскую стену и отправился в невероятное путешествие. Он надел широкополую шляпу, взял четки и несколько «опрятных» предметов одежды, чтобы его передвижение имело вид «прогулки, а не путешествия». Он избегал платных ворот, останавливался у индейцев, делал вид, что постоянно сбивается с пути, чтобы объяснить свой странный маршрут, и назвался каталонцем с франко-испанской границы, чтобы объяснить свой странный акцент.

Плохие дороги, ужасная погода, несколько дней без еды, опасности: испанские солдаты и бушующие потоки – все это случалось с ним во время его путешествия, но де Менонвиль дрогнул только тогда, когда встретил в индейской хижине красивую женщину. «Она была почти обнажена, на ней не было ничего, кроме муслиновой юбки с оборками, отделанной розовым шнуром, и сорочки, оставлявшей плечи обнаженными. Я искал в ней недочеты, но даже самый тщательный осмотр не обнаружил никаких недостатков. Узнав, что она замужем и у нее есть дети, я понял, что это только сделало ее более интересной в моих глазах, а от ее прелестей я просто потерял голову». Француз был близок к тому, чтобы вытащить из кармана золотую монету, чтобы купить ее благосклонность, но тут его бдительный внутренний голос снова заговорил. «Уходи, – сказал он, – или твои планы на четыре ближайших года пойдут прахом». И я вышел из хижины, не сказав ни слова, не осмелившись еще раз взглянуть на нее, и, вздыхая, потащился вперед».

Через несколько дней, найдя лошадь, спутника и узнав точное направление (последнее – от «кругленького и веселого кармелита»), де Менонвиль прибыл в маленькую деревушку Галиатитлан и наконец впервые увидел на листьях кактуса то, что, по его мнению, могло быть сокровищем, ради которого он так далеко забрался и так рисковал. Он соскочил с лошади, делая вид, что поправляет стремена, и юркнул в гущу растений. Увидев, что к нему направляется хозяин-индеец, де Менонвиль завел, как ему казалось, непринужденную беседу. Стараясь скрыть волнение, он спросил его, для чего нужны эти растения. Когда ему сказали, что это для «выращивания граны», де Менонвиль изобразил удивление и попросил разрешения посмотреть.

«Но я удивился уже искренне, когда он принес мне насекомое, потому что вместо красного, которое я ожидал увидеть, было другое, покрытое белым порошком», – писал де Менонвиль. Был ли это ложный конец его поисков? Неужели он забрался так далеко не за тем насекомым? «Меня терзали сомнения, – писал он. – А чтобы их разрешить, надо было раздавить одно из них на белом листе бумаги, и каков был результат? Пятно приобрело оттенок королевского пурпура. Опьяненный радостью и восхищением, я поспешно покинул индейца, бросив ему две монеты за труды, и во весь опор поскакал, догоняя моего спутника». Обнаружив, что красную краску делают из белых насекомых, де Менонвиль «даже задрожал от восторга», как он радостно записал в своем дневнике. В ту ночь, несомненно, его сны были наполнены грандиозными планами создания огромной французской национальной красочной промышленности, заслуги которой в будущих исторических книгах будут приписаны непосредственно Тьерри де Менонвилю. Хотя эти мысли делили свое пространство в его голове с более практическими заботами: «мне придется привезти в безопасное убежище животное такое легкое, такое податливое, которое так легко раздавить: животное, которое, однажды отделившись от растения, никогда не сможет поселиться на нем снова».

Молодой исследователь знал, что не только Франция отчаянно нуждалась в этой краске. Если де Менонвиль сумел бы доставить этих насекомых домой и если бы предприятие увенчалось успехом, кошенильных жуков можно было бы экспортировать в Голландию, Великобританию и еще дюжину стран, покупатели в которых отчаялись покупать красную краску задорого у монополистов. Британия была особенно уязвима в этом плане. К тому времени, как наш молодой ботаник взобрался на стены Веракруса, британские красильщики оказались в затруднительном положении. В Британии имелась развитая хлопчатобумажная промышленность, но континентальные европейцы шутили над английским способом крашения тканей с тем же удовольствием, с каким они веками шутили об английских кухарках. Из трехсот сорока тонн краски в год, которые Новая Испания импортировала в Европу к концу XVIII века, британские красильщики претендовали почти на пятую часть. Этот цвет был не только модным: большая часть крови насекомых предназначалась для того, чтобы скрыть пятна человеческой крови, а после случайного открытия одного голландца, живущего в Лондоне, шла прямо в военные красильные чаны.

В тот день 1607 года Корнелиус Дреббель вообще не занимался красками, а сидел в своей лаборатории и смотрел в окно, вероятно, размышляя о первом в мире «акваланге». В конце концов он продемонстрирует свои идеи, создав первую в мире подводную лодку (или, по крайней мере, речную субмарину), которая под его руководством под восторженный рев толпы переместилась под водой от Вестминстера до Гринвича. Но эти мгновения славы были в будущем. В день, о котором идет речь, его слава была совсем неочевидна. Дреббель был погружен в свои мысли, вследствие чего он небрежно двинул рукой и опрокинул стеклянный термометр, содержавший смесь кошенили и аквафортис (концентрированной азотной кислоты). Смесь разлилась по всему подоконнику и попала на оловянную раму окна; к удивлению Дреббеля, жидкость превратилась в ярко-красную краску. Он провел еще несколько экспериментов, используя олово, а затем просто олово в качестве протравы, – и в конечном итоге совместно со своим зятем Абрахамом Куффлером основал красильный завод в Боу к востоку от Лондона. К 1645 году Оливер Кромвель оснастил свою армию новой формой от Куффлера, и с тех пор британская армия славилась своими красными мундирами. Алое сукно для мундиров британских офицеров красилось кошенилью до конца 1952 года, так что в 1777 году кошениль была чрезвычайно ценной, и казалось, любому молодому человеку, обладавшему секретом кошенили, были гарантированы богатство и слава.

Вскоре после открытия тайны кошенили де Менонвиль прибыл в горный город Оаксака. Он умолял чернокожего владельца плантации продать ему несколько листьев нопала с жучками, делая вид, что это нужно ему для срочного приготовления медицинской мази. «Он разрешил мне брать столько, сколько я пожелаю: я не стал просить дважды, а сразу же выбрал восемь самых красивых веток, каждая длиной в два фута и состоящая из семи или восьми листьев, но так хорошо покрытых кошенилями, что они казались совершенно белыми. Я сам срезал их, уложил в коробки и накрыл полотенцами… Я дал ему доллар… и пока он осыпал меня благодарностями, я позвал своих индейцев, погрузил их в две корзины и умчался с быстротой молнии».

В этот момент де Менонвиль не мог не думать о страшном наказании, которое он понесет, если груз обнаружат. Испанское правосудие было строгим; контрабандистов строго наказывали, и хотя он не знал точно, как именно, но помнил, что фальшивомонетчиков сжигали на костре. Если за несколько фальшивых монет человека сжигали – что могли придумать испанцы для человека, пойманного на краже ингредиентов их самого прибыльного экспортного товара? «Сердце мое билось так, что это не поддается описанию: мне казалось, будто я уношу золотое руно, тогда как яростный дракон, поставленный в качестве стражи, следует за мной по пятам: всю дорогу я напевал знаменитые строки песни „Наконец-то она в моей власти” и охотно спел бы ее вслух, но ужасно боялся быть услышанным». Де Менонвиль тщательно упаковал коробки, вложив в них множество других растений, и отправился в обратный путь, полный приключений, – власти почти разгадали его обман, да и проводники тоже попробовали надуть иностранца.

«Случайно я оказался перед зеркалом и, увидев в нем себя, грязного и в разорванной одежде, я не мог не удивиться увиденному и не порадоваться тому небольшому затруднению, с которым столкнулся. Во Франции меня, приняв за разбойника с большой дороги, остановила бы полиция; в Мексике у меня даже не спросили паспорта». Он вернулся в Веракрус через шестнадцать дней после побега из города, а его новые друзья сочли, что он наслаждался купанием в близлежащем приморском городке Мадлен.

Неделю спустя на рассвете де Менонвиль был уже в порту. «Меня не отпускал страх, – признавался он, – и, по правде говоря, этот день казался мне решающим. На рассвете я велел вынести из дома все ящики с растениями, а также пустые ящики, все это было доставлено к воротам пристани еще до шести часов утра. Я рассчитал, что в этот час свободные караульные еще спят, солдаты и офицеры ночного караула уже отдыхают в своих гамаках, а все бродяги и любопытные будут на рынке». Он оказался отчасти прав: улицы были почти пусты, но тридцать носильщиков, следовавших за ним, трудно было не заметить. Таможенники спросили, что у ботаника в рюкзаках, и, к своему ужасу, он вдруг оказался в окружении толпы солдат, матросов и торговцев, которые не могли сдержать своего любопытства. Де Менонвиль открыл ящики, словно гордясь тем, что может похвастаться находками, – и, к его огромному облегчению, блеф сошел ему с рук. «Офицер охраны похвалил меня за мои исследования и сбор трав; солдаты восхищались ими в глупом изумлении, но в то же время все были настолько вежливы, что не проверяли ни одного ящика, хотя могли бы это сделать, не повредив моих растений, а начальник канцелярии, удовлетворенный моей готовностью подвергнуться осмотру, сказал мне, что я могу пройти дальше». Путешествие было нелегким – потребовалось три месяца, чтобы добраться до Порт-о-Пренса на Гаити, – но когда он наконец открыл багаж, дрожа от беспокойства за состояние своей государственной тайны, то с облегчением обнаружил, что несколько жуков уцелело. Кроме того, военно-морской флот выплатил 2000 ливров, которые ему задолжали, и де Менонвиль использовал их, чтобы основать плантацию опунции в Санто-Доминго. Должно быть, жестокой иронией судьбы показалось ему то, что, выйдя однажды прогуляться возле своего дома на Санто-Доминго, он обнаружил там кошениль.

Вплоть до своей смерти в 1780 году (всего через три года, когда ему, вероятно, не было и сорока) де Менонвиль продолжал публиковать исследования, касающиеся вопросов, имеет ли значение, живет ли кошениль на опунции с красными цветами или белыми, желтыми или фиолетовыми (не имеет), на скольких различных видах кактусов насекомое может успешно проживать (около пяти или шести), дает ли мексиканская или сантодоминиканская кошениль лучший цвет (он не был уверен). Врачи приписали его смертельную болезнь «злокачественному вирусу», но те, кто знал де Менонвиля, говорили, что его смерть была вызвана разочарованием. Король, которому было суждено умереть на гильотине в 1793 году, сделал его королевским ботаником, но героем де Менонвилю стать не удалось. Сначала ходили слухи – он все отрицал, – что кошениль была им украдена. Затем отправленный им в Париж груз был потерян вместе с затонувшим почтовым кораблем. Он также не пользовался популярностью среди коллег; об этом деликатно упомянул через пять лет после смерти де Менонвиля президент Королевского медицинского общества месье Арто. «Некоторые упрекают господина Тьери (sic!) за его жестокость, позерство и жесткость характера… Но это слова равнодушного человека, который не хочет либо не может признать достоинства этого превосходного мужа, не желая приглядеться к нему повнимательнее», – сказал Арто, дипломатично добавив, что де Менонвиль был французским героем, хотя и с определенными недостатками в характере. Сад кактусов, за которым ухаживал де Менонвиль в Санто-Доминго, – по иронии судьбы там сохранились только дикие кошенили – позволил французской кошенильной промышленности процветать в течение нескольких лет, пока появившиеся в 1870-х годах новые синтетические красители для тканей не лишили эту краску значимости.

Сегодня кошенильная промышленность Оаксаки почти исчезла, хотя в каменистой местности все еще есть и жуки, и кактусы. Колониальное наследие города остается нетронутым, а многие из самых величественных зданий городка, включая огромную церковь Санто-Доминго и соседний монастырь, ныне один из лучших провинциальных музеев Мексики, можно сказать, построены на телах жуков. Но в городских библиотеках нелегко найти письма и записи мексиканских «красных баронов». С помощью библиотекарей я нашла лишь одну книгу – школьный учебник, где всего одна страница посвящена промышленности, позволившей построить этот город, и даже эта информация основана на исследованиях не мексиканца, а английского ученого – Р.А. Донкина из Кембриджа.

Индийская красная краска

Де Менонвиль считал, что его путешествие было неудачным. Возможно, он и нашел свое руно, но оно не принесло то золото, на которое он надеялся. Тем не менее его работы вдохновили других людей на попытку познакомить кошениль со Старым Светом. Прочитав труды де Менонвиля, руководители британской Ост-Индской компании пришли в восторг от возможностей, открываемых этими насекомыми. В конце концов, рынок сбыта имелся: если бы компании удалось добыть краситель, то, по их расчетам, его можно было бы продавать не только европейцам, но и китайцам, которые импортировали кошениль из Америки посредством манильских галеонов по крайней мере в течение ста лет. Центральная Азия также была обширным рынком красной краски: красильщики ковров давно экспериментировали с кошенилью, так что к концу XVIII века она начала вытеснять более традиционные красные краски для ковров.

В 1780-х годах в Мадрасе доктор Джеймс Андерсон пытался стать королем кошенили Британской империи. Он привез несколько видов опунции из Ботанического сада Кью, так что смог с нескрываемым восторгом написать домой в Англию о визите некоего капитана Паркера: «Он был немало удивлен, обнаружив себя в роще из более чем двух тысяч растений из Ботанического сада Кью; многие из них были покрыты плодами, некоторые из них он, не подумав, начал жевать [sic!], после чего его губы вспухли, потому что в них вонзилось множество мелких колючек». Доктор Андерсон, чьи письма свидетельствуют о его поистине миссионерском рвении к разведению кошенили, также отправил растения на отдаленные колониальные фермы, включая остров Святой Елены в Атлантике, более известный как последнее пристанище Наполеона, губернатор которого, Роберт Брук, объявил, что они «растут пышно… и у нас теперь произрастает здесь множество видов этих растений, и нам нужно только насекомое».

На самом деле насекомое было нужно всем. Доктор Андерсон продолжал писать письма, безуспешно пытаясь убедить британское правительство предложить денежную премию тому, кто сможет привезти в Индию живых кошенильных жуков. В 1789 году в отчаянии он написал в Англию достопочтенному Джону Холланду, сообщив ему, что «из печати вернулось пятьсот экземпляров “Инструкций по уходу за насекомыми в море”». Андерсон настаивал, чтобы Холланд получил бюджет для перевода документа, «поскольку очевидно, что французы потеряли плоды усердия мистера Тьерри из-за нехватки времени для создания укорененных растений и для транспортировки насекомых».

Казалось, ситуация изменилась, когда в 1795 году капитан Нильсон вошел в порт Калькутты. У него было несколько насекомых кошенили – и история, которую он готов был рассказать. Несколько месяцев назад судно встало на стоянку в Рио-де-Жанейро, и капитан Нильсон отправился на загородную прогулку в сопровождении «обычной» португальской охраны. Он увидел плантацию кактусов с насекомыми на листьях (пять лет назад он служил в Мадрасе с 52-м полком), поэтому и вспомнил призывы доктора Андерсона. Притворившись натуралистом-любителем, он попросил у местных жителей несколько образцов. К тому времени, как он добрался до Индии, все насекомые умерли – за исключением нескольких дюжин болезненных мелких насекомых на одном листе, в которых сосредоточилась вся надежда Британии на новое и грандиозное промышленное предприятие.

Несмотря на скудость образцов, высшие руководители Ост-Индской компании решили, что богатство уже находится в их руках. Роксбургу, управляющему Королевским ботаническим садом в Калькутте, поручили выращивать насекомых, и письма снова начали летать по всему субконтиненту. «Представьте себе, – писал доктор Андерсон губернатору области лорду Нобарту, – возможность извлечь из самых пустых, бесплодных и сухих земель, находящихся в вашем распоряжении, огромную пользу, поощряя выращивание этого растения». Потребовалось несколько десятилетий экспериментов, чтобы понять, что насекомые из Бразилии были куда хуже ценных grana fina, что уход за ними был очень дорогим делом – и что, по словам одного наблюдателя, писавшего в 1813 году, «в этих насекомых было довольно мало красящего вещества, и они во всем уступали гране, привезенной из Новой Испании».

Таким образом, английский эксперимент, который мог бы привнести отечественный индийский кармин в палитру Тернера, был в основном заброшен, хотя во время прогулки по буддийским руинам Таксилы в Пакистане я заметила на дикой опунции болезненного вида жука, так что распространение этих насекомых все еще происходит естественным путем. Кошениль была успешно завезена только в одно место за пределами Америки – на Канарские острова у берегов Африки, где в небольших количествах ее собирали с XIX века. Острова принадлежат Испании, которая, таким образом, фактически сохранила монополию на красную краску, к тому же момент уже был упущен. Некоторые художники все еще использовали эту краску – Рауль Дюфи, Поль Сезанн, Жорж Брак и другие изредка применяли кармин, – но к 1870-м годам эта краска почти полностью исчезла из продажи: большинство художников перешло на более новые, более яркие красные краски, поэтому на современном рынке предназначение кошенили – делать лица более розовыми, а обработанную ветчину – менее бледной.

Дракон и слон

Многочисленные коробки с красками, принадлежавшие Тернеру, хранятся в британской галерее Тейт, в музее Эшмола в Оксфорде и в Королевской академии художеств в Лондоне, а также в частных коллекциях. По ним ясно, что, как и у других художников того времени, в его арсенале было много видов красных красок. Помимо быстро выцветающего кармина, который, если и сохранился на полотнах, теперь имеет вид темного багрянца, в палитре Тернера было много натуральных оттенков красной охры, взятой из земли, и более коричневых оттенков красного цвета. Также его палитра включала по меньшей мере двенадцать видов мареновой красной краски, получаемой из экстракта корня дерева рубия, но большинство из них были такими же нестойкими, как кошениль. Даже в 1900 году, почти через пятьдесят лет после того, как Тернер отложил кисть, торговцы могли предложить художникам всего два сорта мареновых красок. У него также был красный свинцовый сурик (minium) – краска, получаемая при нагревании свинцовых белил, но тот был почти оранжевым. Миниум был настолько востребован у персидских и индийских художников, что их работы стали известны как «миниатюры», причем название не имело ничего общего с размерами картин.

Но одной из любимых красных красок Тернера вполне могла быть киноварь, которую он использовал в том виде, в котором ее предлагала ему промышленность; киноварь, которую Плиний описал как результат эпической борьбы слона и дракона. Плиний рассказывал, что эти два смутьяна постоянно сражались, и битва в конце концов закончилась тем, что дракон, напоминающий огромную змею, обвился вокруг своего массивного врага. Но когда слон упал, он придавил дракона своим весом, так что оба умерли. Слияние их крови создало киноварь: чудесная метафора для этой дорогой краски, которая получается из соединения тяжелой ртути и горящей серы. Ее химическое обозначение – HgS, что указывает на равное присутствие в соединении обоих элементов. Вместе серебряный слон и желтая огнедышащая рептилия чудесным образом создают нечто кроваво-красное.

Римляне любили природную киноварь. Они рисовали ею героев гладиаторских боев; богатые женщины жертвовали здоровьем ради красоты, используя сделанную на основе киновари помаду; она использовалась для окрашивания статуй богов и богинь в праздничные дни. Большинство деталей красного цвета на фресках в Помпеях были выполнены красной охрой, но дизайнеры интерьеров, нанимаемые самыми богатыми и влиятельными людьми, предпочитали киноварь. В начале XIX века химик сэр Хэмфри Дэви обнаружил, что бани Тита в Помпеях были покрыты этой краской, что, как он утверждал, «является доказательством того, что они предназначались для императора». Римляне добывали киноварь из самого крупного ртутного рудника в классическом мире – Альмадена, расположенного примерно в десяти километрах к югу от Мадрида. И сейчас, две тысячи лет спустя, это все еще самый продуктивный ртутный рудник в мире.

Я посетила его туманным осенним утром. Альмаден окружен холмами причудливой формы, покрытыми блестящей слюдой. Я подумала: в Австралии это было бы священное место. Но даже в Испании, в городе, а особенно в шахте, с живописными развалинами церкви XVI века, окружающими современную ржавую технику, возникает ощущение чего-то потустороннего.

Мне показывали шахту два инженера – Хосе Мануэль («Пото») Амор и Сатурнино Лоренцо. Из соображений безопасности мы не опускались вниз, но в любом случае нынешние выработки наверняка сильно отличаются от древних, и мне было более любопытно, что происходит наверху. Конвейерные ленты переносят камни из подземных глубин через воздух в печи. Мы смотрели, как камни поднимаются из-под земли. Повсюду чувствовался слабый запах серы, напоминающий тухлые яйца: там, внизу, он, должно быть, был очень сильным. Шахтная компания сейчас перерабатывает всю породу на поверхности, а не сортирует камни под землей, потому что так дешевле. Большая часть того, что мы видели на ленте, была бесполезна, но примерно каждую минуту на поверхности появлялись камни глубокого серебристо-розового цвета. «Красные камни – настоящая киноварь, – подтвердил Пото, – в них больше всего ртути».

Как известно, в XVI веке существовало два вида наказаний для заключенных: галеры или Альмаден. Счастливчиков отправляли на тюремные галеры. Всего за пару лет добычи красной краски, по двенадцать часов в сутки без защиты и кондиционера, в тело заключенного попадало такое количество жидкого металла, что он умирал отвратительной смертью. Писатель Матео Алеман опубликовал ужасный рассказ о цыганах и пленниках, которых заставляли работать в туннелях Альмадена до тех пор, пока они больше не могли ходить. Сегодняшним шахтерам, которые работают на глубине семьсот метров (почти на шесть сотен метров глубже, чем прежние, структурно коварные выработки), повезло больше. Они трудятся по шесть восьмичасовых смен в месяц, у них есть респираторы и вентиляция, а после двадцати лет работы они могут рассчитывать на пенсию.

Улыбаясь так, словно они знают какой-то секрет, проводники предложили мне взять в руки двухлитровую бутылку ртути. Мне пришлось заметно напрячься и сделать это обеими руками: ртуть в семнадцать раз плотнее воды. Когда поселенцы в Новом Свете нашли месторождения золота и серебра, первым поставщиком, с которым они связались, был Альмаден: ртуть – один из главных ингредиентов для очистки драгоценных металлов. Пото и Сатурнино показали мне ванну, похожую на бетонный детский бассейн, наполненный этим странным веществом, одновременно жидким и твердым. «Ты можешь опустить в него руку, – сказал Сатурнино, показывая, как это сделать. – Но сначала сними украшения. Ртуть с энтузиазмом съест твои кольца». Я погрузила руку в жидкость и повращала кистью, создавая водоворот чистой ртути: это было чудесное ощущение. Когда я погружала руку в бассейн, ртуть напоминала воду, но когда я начала вытаскивать ее, то ощутила почти непреодолимое сопротивление.

Хотя сырая киноварь имеет наиболее богатый цвет, что и заставило римлян использовать именно ее, большинство наследовавших им средневековых художников предпочитали делать более чистый вариант киновари, смешивая очищенную ртуть с серой. «Возьмите одну часть ртути и одну часть белой серы, столько же одной, сколько другой, – советовал миниатюрист XV века Симон де Монте Данте дела Дзадзера. – Положите все в стеклянную бутылку, тщательно обмазанную глиной, и поставьте ее на умеренный огонь, накрыв горлышко бутылки плиткой. Закрывайте бутылку, когда видите выходящий из нее желтый дым, пока дым не станет красным, почти алым». Тернер, конечно, как и его современники, был слишком занят, чтобы возиться с черепицей и бутылками, поэтому он покупал краски у красковара в Лондоне. Киноварь была тем привлекательнее, что была довольно устойчива к почернению или выцветанию (до тех пор, пока не попадала под яркие солнечные лучи), особенно в виде толстых цветных пластин, которые Тернер любил наносить при помощи мастихина.

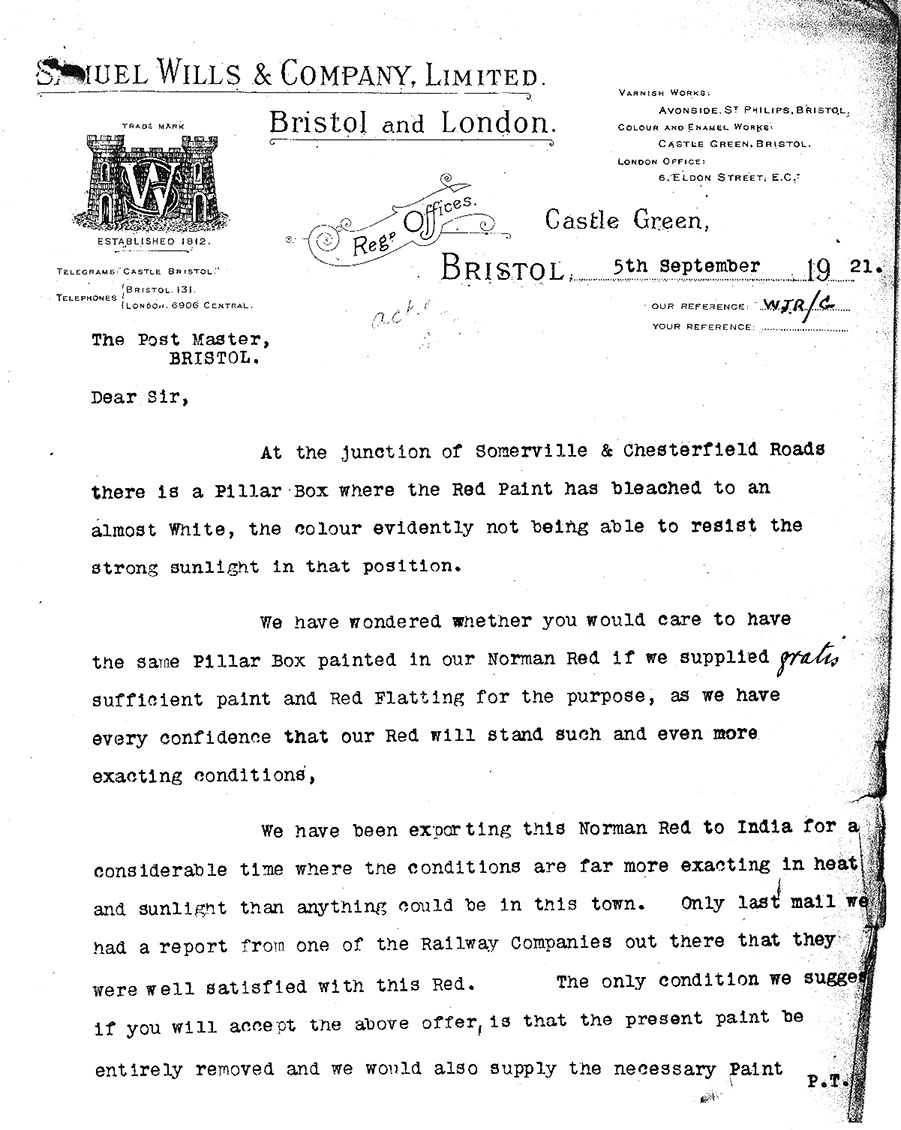

В XIX веке художники были не единственными, кто страдал от выцветания красных красок: у почты тоже были проблемы. Поначалу столбы в Британии были окрашены в зеленый цвет, но люди жаловались, что натыкаются на них, поэтому между 1874 и 1884 годами их перекрасили, используя ярко-красную силикатную эмаль. Тем не менее в архивах почтового отделения центрального Лондона имеется несколько писем, сообщающих, что это был не лучший выбор пигмента. В 1887 году один человек пожаловался, что почтовые ящики в его городе стали «розово-белыми», и предложил почтовому отделению попробовать использовать малиновый краплак (кармазин). Почтовое ведомство столкнулось с проблемой: требовалось найти красную краску, достаточно яркую, но при этом выдерживающую суровые морозы и прямой солнечный свет. В 1919 году житель Ноттингема написал, что заметил, что верхушки ящиков на столбах «выглядят так, как будто покрыты снегом», а в 1922 году бывший морской офицер предложил почтовому отделению последовать примеру флота и сменить используемые краски на что-то более тусклое, но более долговечное. Он сказал, что все знают, где находятся почтовые ящики, так что больше нет необходимости делать их такими яркими. Его предложение не было принято, а появление более качественных синтетических красных красок в конце концов устранило проблему. К концу ХХ красные почтовые ящики стали таким символом Британии, что, когда в 1997 году Гонконг вернулся в состав Китая, сотрудники почтовых отделений в течение нескольких дней перекрашивали почтовые ящики в изумрудно-зеленый и фиолетовый цвета. Вот так новый слой краски стал символом конца господства империи.

Тернер умер в 1851 году в Челси, всего за восемь лет до того, как новые анилиновые краски, изготовленные из бесполезного в других отношениях нефтехимического экстракта каменноугольной смолы, продолжили революционный процесс изменения палитры художников, начатый в некотором смысле тогда же, когда зародилась сама живопись. Поэтому ему не довелось попробовать искусственный пурпур и сольферино, изобретенный в 1859 году английскими химиками и названный в честь сражения в Италии, которое австрийцы проиграли в том году французам и итальянцам. Но и при жизни Тернера появлялись новые краски, и он почти всегда пробовал их применять.

Одно из многочисленных писем, отправленных Почтовому ведомству Британии, на тему выцветания почтовых ящиков

В Национальной галерее в Лондоне находится полотно, которое, вероятно, сегодня является самой известной картиной художника, которую он называл «моя дорогая». Картина «Последний рейс корабля „Отважный”, написанная в 1838 году, – это изображение девяностовосьмипушечного боевого корабля, спущенного на воду в 1798 году, самым большим достижением которого стала победа в Трафальгарской битве совместно с флагманским кораблем Нельсона «Виктория». Когда Тернер писал картину, корабль уже стал призрачной жертвой более чем трех десятилетий относительного покоя. Сегодня картина висит напротив потрясающе реалистичного портрета Уистлиджейкета кисти Джорджа Стаббса: жеребец изображен в натуральную величину и издали выглядит как образец искусства таксидермиста, а не художника.

В то время как Стаббс, создавая свой шедевр, обошелся без неба, Тернер сосредоточился на нем и для своей «дорогой» желал самого лучшего, самого капризного неба. Согласно записям сотрудников музея от 1859 года, через три года после того, как картина поступила в галерею, она уже разрушалась. «Находясь под стеклом, картина в хорошем состоянии, но поверхность парохода слегка [битум] треснула; пигмент меняется под воздействием солнца», – написал один куратор. Дело в том, что, когда Тернер потянулся за подходящей красной краской, чтобы написать умирающее солнце над умирающим кораблем, он, как обычно, проигнорировал все знакомые ему цвета – киноварь, марену, охру и даже старого друга – быстро выцветающий кармин, – и его мастихин зачерпнул новую краску – алый йодид ртути.

Йод алый, или йодид ртути, был изобретен Бернаром Куртуа, сыном того Куртуа, который работал над цинковыми белилами, как раз перед битвой при Ватерлоо. Несколько лет спустя его доработал друг Тернера, химик Хэмфри Дэви, хотя нестойкость краски была известна изначально. Даже Дэви, описывая в 1815 году свои эксперименты, признал, что цвет, «похоже, сильно изменяется под действием света». Джордж Филд сказал: «Конечно, ничто не может сравниться с этим цветом алой герани; но его красота почти так же мимолетна, как и красота цветов».

Но свежая краска выглядит поразительно яркой, и Тернер с радостью воспользовался ею, нарисовав коралловые облака того цвета, который, как он знал, они должны были иметь и который, посетив галерею сегодня, мы можем только вообразить. Для Тернера, как и для пользователей красок всего мира, поиск идеальной красной краски – со всеми рисками, с которыми он порой сопряжен, – никогда не заканчивается.

Назад: 3 Белый

Дальше: 5 Оранжевый