9

Индиго

Голук: «Мы забросили почти все наши пашни, а индиго все еще надо возделывать. У нас нет никаких шансов в споре с сахибами. Они связывают нас и бьют, мы страдаем.Динабандху Митра, Нил Дарпан, 1860

Дело в том, что каждый из этих цветов сам по себе отвратителен, тогда как все старинные краски сами по себе прекрасны; только крайняя извращенность может получить из них столь уродливые цвет».Уильям Моррис

До того как мой отец встретил мою мать, он в 1950-х годах три года прожил в Индии. Он рассказывал мне истории о бомбейских манго, мадрасских пряностях и щенке по имени Венди, который был великим охотником за кокосами. Но больше всего мое внимание привлек клуб, к которому отец принадлежал в Калькутте и который, как тот всегда говорил, располагался на плантации индиго. В детстве я мечтала попасть в Толлиганг. Поле для гольфа, игра в поло и колониальные бары меня нисколько не интересовали; я думала об индиго. Я представляла высокие деревья, поднимающиеся, словно купола собора, их стройные пурпурные стволы, такие же прекрасные, как актеры театра кабуки, одетые в кимоно. Я рисовала в своем воображении людей, одетых в белые одежды, как Ганди, и в розовые тюрбаны: они прогуливаются по пестрым полянам, чтобы собрать густую синюю краску в обшарпанные жестяные емкости.

Некогда, или даже несколько раз за всю историю живописи, индиго становился самым важным красителем в мире. В какой-то момент он помог поддержать целую империю, а затем дестабилизировал ее. Древние египтяне использовали окрашенные индиго ткани для обертывания своих мумий, в Центральной Азии это был один из основных цветов нитей для ковров, а в Европе и Америке в течение более трех столетий индиго являлся одним из самых противоречивых красителей, знакомым людям многих национальностей. Так что весьма показательно, что в детстве, пришедшемся на 1970-е годы, я понятия не имела, что такое индиго, для меня это было только красиво звучащее слово. И много лет спустя, когда я решила отправиться на поиски красок, я все еще предполагала, что поеду искать деревья.

«Индиго». Это слово, как и «ультрамарин», относится к тому, откуда исторически пришла краска, а не к тому, что на самом деле представляет собой красящее вещество. Таким образом, как «ультрамарин» является переводом итальянского слова «из-за морей», слово «индиго» происходит от греческого «из Индии». Иногда европейцы довольно небрежно относились к описанию всего, что, по их мнению, привозили из Индии (например, «индийские» чернила на самом деле были сделаны в Китае), и охотно относили все, что везли с востока, к категории «индийских» вещей. Но в случае с индиго они практически попали в точку. Поэтому я случайно оказалась права, начав размышлять об индиго, растущем в Индии, пусть даже на то, чтобы там его найти, мне потребовалось некоторое время.

Вероятно, растить индиго начали более пяти тысяч лет назад в долине Инда, где его называли «нила», «темно-синий». Как это часто бывает, индиго распространился на север, юг, восток и запад: в британском музее хранится табличка с рецептами вавилонских красителей XVII века до н. э., которая подтверждает использование индиго в Месопотамии уже две тысячи семьсот лет назад. Так что, когда в погоне за экзотическими товарами европейцы появились в Гоа в начале 1500-х годов, они нашли там достаточно индийского индиго, которым забили трюмы своих кораблей наряду с камфарой и мускатным орехом (из нынешней Индонезии) и вышитыми шелками со всего Востока.

Тележка, полная индиго

Европа уже была знакома с индиго: его импортировали в небольших количествах со времен римского владычества и использовали в качестве лекарства и краски (Ченнино предлагал делать фальшивый ультрамарин для фресок из смеси небольшого количества багдадского индиго и глины), но теперь португальские, а затем британские и голландские торговцы собирались продавать его как чудесный краситель. Они были уверены, что их новая краска станет номером один на рынке. Индиго обеспечивал не только самый лучший синий цвет, который знали европейцы, но и обладал дополнительным качеством: его привозили из экзотической части мира с экзотическим названием, а «таинственный Восток» тогда был в моде. Но прежде чем кто-либо смог заработать капитал, продавая индиго, торговцам сначала пришлось справиться с монополистом на рынке синих красителей. Это было растение вайда, поставками которого занимались другие европейские производители. Из него также получали темно-синюю краску, но в гораздо меньшем количестве, чем из растения, которое называется «индиго».

Трава бойца

Вайда (Woad) – забавное слово, созвучное слову «сорняк» (weed), да и происхождение этих двух слов общее. Семена горчичного растения Isatis tinctoria так легко разносятся ветром и оседают практически на любой почве в таких количествах, что любые нежелательные растения в садах или на полях стали насмешливо называть «вайда»; позже, когда гласные немного изменились, получилось обобщенное слово «сорняк». Это растение настолько плодовито, что даже сегодня оно под запретом в некоторых американских штатах – например, Юта до сих пор наводнена потомками растений, посеянных мормонскими красильщиками в XIX веке, а Калифорния и Вашингтон тщетно пытаются бороться с вайдой с помощью строгого законодательства. Британцы склонны думать о вайде как об источнике боевой раскраски – символе свирепости древних бриттов, доминировавших на островах до того, как римляне завоевали страну почти две тысячи лет назад. Школьники учат, что королева Боудикка наносила краску из вайды перед бесстрашной скачкой на колеснице в бой против захватчиков и что великий воин король Карактак обмазывал вайдой тело перед каждой битвой.

Ноябрьским днем я посетила Каэр Карадок – холм возле церкви Стреттон в Шропшире, где, как говорят, Карактак принял последний бой. Я попыталась представить зимнее утро 51 года н. э. и войско воинов-бриттов с раскрашенными синей краской телами, как позже они проиграли сражение и потеряли власть над Британией. Когда я поднималась на этот крутой холм, ветер хлестал по скалам и по моим ушам, он звучал как отдаленные боевые кличи, и мне было легко представить себе лидера бриттов – обаятельного сына Кунобелина, – подбадривающего свои войска перед битвой. Это было второе вторжение римлян. Столетием раньше, в 55 году до н. э., Юлий Цезарь с пятью легионами с боями добрался до Сент-Олбанса. В своих «Записках о Галльской войне» Цезарь писал о своеобразных обычаях бриттов. По его словам, мужчины питались молоком и мясом, одевались в шкуры, и на одну женщину их приходилось десять или двенадцать. «Все бритты мажут себя „витрумом”, – продолжал он фразой, которую часто разбирали историки, – составом, который дает синий цвет и обеспечивает дикий вид в бою».

Вопрос в том, был ли «витрум» описанием вайды или использовалось нечто совсем другое, например, толченое стекло? Возможно, это была синяя краска, которую использовали древние египтяне? Точно сказать невозможно, но мы можем быть уверены, что две тысячи лет назад вайда появилась в Британии: недавно в доримской могиле в Драконби в Хамберсайде было найдено несколько стручков с семенами, и это факт, подтверждающий, что бритты имели некое дело с окрашиванием тел. Плиний (который был прав почти так же часто, как и ошибался) в «Естественной истории» утверждал, что бритты использовали растение под названием «глаустум», чтобы сделать себя синими. Действительно, продолжал он, молодые женщины окрашивали им все свое тело, а затем, когда те обнажались на религиозных церемониях, их кожа «напоминала кожу эфиопов». Но на этот раз, в 51 году н. э., никакие религиозные церемонии (с обнажением или без) не смогли умилостивить кельтских богов. За восемь лет, прошедших после высадки на берега Британии, римляне доказали, что остановить их медленное, но неуклонное продвижение по стране невозможно. Карактак стал лидером партизанского движения.

Есть два способа, которыми полуобнаженные бритты его маленькой армии могли обмазывать себя вайдой, и в обоих случаях им приходилось сталкиваться с проблемами, известными красильщикам, работающим с вайдой, индиго и родственными им растениями, на протяжении веков. Самое любопытное в этих культурах заключается в том, что их не так-то легко превратить в краситель. Если взять зеленые листья растений первого года роста (на второй год оно почти не содержит краску), раздавить их, вымочить, оставить бродить и сушиться, можно получить синий компост. Однажды я попробовала окрасить свое тело этим компостом, разведенным в спирте. Но та часть, которую я намазала на руки, исчезла вместе с потом после первого подъема на холм – что предполагает, что эта краска, возможно, была слишком неустойчивой для того, чтобы наносить ее перед битвой. Хотя мне не удалось объяснить то, что нанесенная на ноги краска оставалась на коже в течение нескольких дней, вызывая обеспокоенные вопросы о моих «синяках».

Если бы красильщики Карактака действительно хотели сделать вайду стойким красителем, им пришлось бы произвести в своих чанах сложный для железного века и почти мистический химический процесс, следы которого все еще видны у подножия холма. Сначала необходимо было удалить из чана кислород – путем ферментации или его «сокращения», – после чего оставшаяся жидкость становилась желтоватой. Магия индиго заключается в том, что синий цвет появляется только после того, как окрашиваемый предмет (ткань или рука) извлекается из емкости с краской и контактирует с воздухом.

Второй способ – размазывание сине-зеленой накипи (она пахнет гнилыми водорослями, и ее нужно снимать сверху горшка) по бледным торсам. Возможно, именно так древние бритты окрашивали себя в полупостоянный синий цвет. Но зачем они это делали? Возможно, просто для того, чтобы напугать римлян? Или этот ритуальный образ имел другие цели? Одна из возможных причин использования воинами вайды вполне практичная: это необыкновенно сильное вяжущее средство, останавливающее кровотечение. Использовать его в бою – как натираться антисептиком перед прогулкой по кактусовой плантации, а иметь его при себе после боя – все равно что заранее подготовить примитивный полевой госпиталь. Самое живое доказательство чудесной целительной силы вайды я получила от специалиста по татуировкам в Санта-Барбаре, Калифорния. С тех пор как Пэт Фиш в начале 1980-х взяла в руки татуировочные иглы, она наколола на человеческой коже тысячи кельтских крестов. На самом деле она сделала большинство возможных изображений, кроме Дьявола («Мне неприятно касаться кого бы то ни было, кто чувствует себя комфортно с Сатаной на своей коже»). Но есть нечто, что она не сделает больше никогда: татуировка вайдой.

«Это было лет пять назад», – сказала Фиш, когда я ей позвонила. У ее клиента была теория, что Карактак и другие кельтские воины были татуированными, и он решил проверить ее на собственном теле. В Калифорнии вайда запрещена как злейший сорняк, поэтому этот человек сделал из нее настойку и отправил ее по почте из своего дома в Канаде. «Он боялся везти ее при себе через границу на машине, вдруг бы его остановили. Было довольно забавно, – отметила Фиш, – что мужчина с телом, покрытым татуировками, боится нарушить местный закон». Фиш вытатуировала кельтский узел на лодыжке клиента, используя настойку в качестве пигмента. В первый день татуировка выглядела хорошо, но через два дня нога начала опухать. «На четвертый день дела пошли еще хуже. Мы пошли к доктору, и он сказал: «О, Пэт, что ты сделала?» – вспоминала она. Именно тогда Фиш узнала, что вайда настолько хорошо лечит раны, что заживляет проколы от игл и помогает коже отторгать пигмент. – На его лодыжке появилась блестящая розовая ткань в форме кельтского узла. Я никогда не видела такого идеального шрама. Но в нем совсем не было голубой краски».

Однако теория клиента тату-салона не была полностью необоснованной: индиго из различных растений использовался в татуировках даже в Нигерии и Персии, хотя, вероятно, не в форме настойки, и некоторые историки предполагают, что Карактаку, возможно, не нужно было разрисовывать себя пастой из бродильного чана, потому что его кожа уже была навсегда окрашена. В 1980-х годах в торфяных болотах Линдоу в Чешире, недалеко от Манчестера, обнаружили несколько тел. Они вызвали немалый ажиотаж – один человек даже признался в убийстве своей жены, – прежде чем ученые идентифицировали их как останки людей, живших в 300 году до н. э. После особенно тщательных исследований – ведь плоть этих людей сгнила, а в трофе содержались его собственные микроэлементы – археологи подтвердили, что на коже по крайней мере одного из найденных были обнаружены металлы, и высказали предположение, что эти кельты, возможно, были покрыты синими татуировками.

Татуировки в европейской культуре часто представляли собой выход за пределы общественных установлений или же демонстрировали храбрость и благочестие владельца (армянские христиане делали татуировки, показывающие, что они совершили важное паломничество). Были также позорящие татуировки (на сатирической картине Уильяма Хогарта «Модный брак», хранящейся в Национальной галерее в Лондоне, изображена женщина с татуировкой на груди: все, видевшие ее в XVIII веке, узнали бы в татуировке знак осужденного преступника). Татуировка также могла быть признаком мачо – в Гонконге членов Триады идентифицируют по изображениям дракона – или просто проявлением эксцентричности. Пигменты, которые при этом использовались, были столь же разнообразны, как и социальные сигналы, которые татуировки несли. Таитяне делали татуировки с помощью сожженной кокосовой шелухи; индейские племена использовали паутину и пепел сожженного папоротника, маори для священных mokos применяли сажу от сожженных гусениц, смешанную с рыбьим жиром, в то время как европейские моряки для получения темно-синего цвета брали угольную сажу (черный на бледной коже обычно выглядит как синий) или даже порох, который выжигал в человеческой коже неудаляемые отметки.

Появление более ярких красок в арсенале татуировщиков совпало с периодом импрессионизма. Пока художники выстраивались в очередь, чтобы купить новые краски для рисования танцоров или водяных лилий, татуировщики экспериментировали с теми же красками для изображения русалок и роз на коже. Одним из первых татуировщиков в Великобритании, экспериментировавших с новыми красками, был известный художник Джордж Берчетт. История гласит, что Берчетт был одним из первых мастеров, кто попробовал краски Winsor & Newton, – голубой винзор и зеленый винзор. По словам Лайонела Титченера, главы тату-клуба Великобритании, а также основателя Британского музея истории татуировок в Оксфорде (когда я пришла к нему с визитом, он выглядел крайне неопрятно и находился в задней комнате, переполненной экспонатами), когда в 1953 году Берчетт умер, его компания продолжала продавать пигменты, купленные в магазине L. Cornelissen & Sons artists‘supplies. Титченер подтвердил, что к концу 1950-х годов британские татуировщики начали ввозить пигменты из Соединенных Штатов, но все эти краски тестировались в лабораториях, чтобы понять, насколько пигменты безопасны; так что к середине 1970-х очень немногие татуировщики использовали в работе пигменты с палитры художников. «В начале 1970-х годов Рональд Скатт опубликовал книгу Skin Deep, the mystery of tattooing, – рассказал мне Титченер. – Он провел кое-какие исследования пигментов и прислал мне список красок фирмы Winsor & Newton, которые, по его мнению, безопасны для нанесения татуировок». Краски, используемые сегодня, похожи на синюю и зеленую от Winsor & Newton, применявшуюся в старые времена, «но сегодня все они проходят лабораторные испытания, чтобы исключить наличие вредных примесей».

Недавно Титченер стал консультантом Европейского союза, намеревающегося ввести ограничения на пигменты для европейских татуировок. Однако здесь возникают две проблемы. Во-первых, в татуировке есть нечто такое, что не является частью мира, подчиняющегося бюрократическим правилам. Во-вторых, бремя доказывания безопасности пигментов лежит на татуировщиках, «а ни один химик в мире не поставит под заключением свою подпись: они слишком боятся пойти под суд». Что касается Карактака, то если бы у него были татуировки, то они, вероятно, были бы нанесены медными пигментами или, возможно, железом. В любом случае Европейский союз наверняка не одобрил бы этого.

Вайда и средний класс

Протекционистская политика XVI и XVII веков, напоминающая стиль нынешнего Европейского союза, создавала серьезные проблемы для торговцев индиго, желавших везти свою новую краску в Европу. Никто не учитывал мощное лобби производителей вайды, являющихся представителями среднего класса. Средневековый немецкий город Эрфурт, включая его университет, был построен благодаря этой синей краске, многие из самых великолепных домов также были построены на прибыль от вайды. На внешней стороне Амьенского собора на севере Франции изображены два торговца, несущие огромный голубой мешок – свидетельство богатства красильщиков, которые могли позволить себе стать спонсорами строительства собора. Первая часть процесса извлечения краски из вайды включает в себя измельчение в кашицу свежих листьев растения, скатывание ее в шарики размером с крупные яблоки и сушку их на солнце. Французы называют это cocagne, и даже в наши дни «pays de cocagne» (что можно довольно прозаично перевести как «страну шариков») – популярная метафора страны богатых людей.

«У меня были люди и лошади, оружие и богатство. Что удивительного, если я не хотел расставаться с ними?» – вопрошал Карактак через несколько месяцев после своего поражения на валлийских границах в знаменитой речи с просьбой о помиловании (в результате он был помилован и остался в Риме в качестве знаменитого изгнанника). Но спустя полторы тысячи лет европейские торговцы были бы прокляты, если бы сказали что-то такое продавцам индиго. Конечно, они сопротивлялись, а поначалу казалось, что они побеждают. В 1609 году французское правительство ввело смертную казнь за использование индиго вместо вайды. В Германии красильщики ежегодно заявляли, что не используют «дьявольскую краску», однако у любого, кто хотел запретить индиго, была проблема: по завершении процесса окраски невозможно было определить, какая из синих красок была использована, так что защитникам вайды приходилось полагаться только на честное слово красильщиков и, что, возможно, более надежно, на сплетни соседей.

В Англии лоббистам удалось получить сертификат, объявлявший индиго ядовитым – что не соответствует истине, – из-за чего применение этого красителя было официально запрещено вплоть до 1660 года. Однако никто не обратил на запрет особого внимания: в Англии менее активно поддерживали вайду, чем на континенте, поскольку в принципе большинство красителей было привозным. Дело было не в том, что вайда плохо росла, а в том, что она плохо сохла: на Британских островах преобладал юго-западный ветер, который, судя по всему, приносил с собой большую часть Атлантики. В Британии закон преспокойно игнорировался, по крайней мере с 1630-х годов, когда джентльмены из Ост-Индской компании позаботились о том, чтобы красильщики, занимавшиеся синей краской, были в изобилии снабжены нелегальным индийским импортом. Люди обнаружили, что вайда прекрасно подходит для окраски шерсти, хотя добавление азиатского индиго в чан с вайдой удешевляло краску и делало ее ярче. Но красильщики поняли, что для хлопка, который начинал поступать из Индии, безусловно нужен более мощный краситель, который получается только из импортируемого индиго. В большинстве чанов с синей краской в Европе плескалась смесь двух растительных экстрактов.

Коммерческие сделки членов Ост-Индской компании без особой охоты поддерживались пуританами. В конце концов, что могли сделать эти суровые носители черного и белого, чтобы их темные одежды стали еще темнее, а белые – еще белее? Во-первых, вайда или индиго важны как «основа» для черных красителей (чтобы остановить процесс выцветания окрашенной кампешевой древесиной в черный цвет ткани от быстрого выцветания на солнце), во-вторых, важной была их способность в форме синьки для белья дать белой одежде новую жизнь. В более бедных регионах Индии иногда можно увидеть на улице пожилых джентльменов, шествующих в белых одеждах, которые, кажется, излучают ультрафиолет. Однажды таксист в Дели объяснил мне это явление: «В Индии белую одежду приходится стирать так много раз, что в конце концов она становится совсем синей. Но какой это восхитительный синий цвет, – гордо добавил он, – и гораздо лучше, чем просто выбрасывать старую белую одежду, как это делают в ваших европейских странах».

Несмотря на энергичное продвижение индиго в Европе с середины XIX века, вайда не полностью сошла со сцены. В течение многих лет она часто использовалась в качестве основного красителя в чанах с индиго, помогая процессу брожения: еще в 1930-х годах ее смесь с индиго использовали в Великобритании для окраски полицейской формы, а в последние несколько лет Европейский союз поддержал проект стоимостью более двух миллионов фунтов стерлингов, призванный (как утверждалось) осуществить «агрономический план» по использованию натурального индиго в качестве коммерческого продукта для изготовления красок, окраски текстиля и в чернилах для печати. Десять участников проекта «Спиндиго» – из Англии, Германии, Финляндии, Италии и Испании – экспериментируют с вайдой и другими растениями, содержащими индиго, поскольку сохраняется проблема нестабильности как поставок, так и качества натурального индиго. Это, возможно, является будущим для вайды, пусть даже к концу XVII века она в основном исчезла, а индиго было очень много.

Индиго в других Индиях

Через много лет после того, как отец рассказал мне о плантации индиго, я оказалась в Калькутте и не смогла удержаться от посещения клуба «Толлиганж». Белое здание с колоннадой восстанавливалось. Мужчины, одетые в грязные белые набедренные повязки – дхоти – висели на лестницах и на люстрах, чтобы вернуть этому месту величие, которого оно, по их мнению, заслуживало. С поля для гольфа донесся отдаленный крик «эй, давай!», шеф-повар подал на обед суп маллигатони и баранину с мятным соусом. Но я не видела никаких признаков индиго – вернее, моего детского представления о поле индиго. Возможно, я не видела растений, потому что искала взглядом деревья, а как я узнала позже, растущее индиго выглядит как куст. Вероятно, эти растения просто исчезли, как в начале 1600-х годов индиго исчез из списка основных экспортных товаров Индии.

Причина этого исчезновения была не в том, что синий цвет внезапно стал плохим – совсем наоборот, он никогда не был так популярен, как в то время, – а в том, что другие Индии начали выращивать его и смогли делать это дешевле и лучше. Скорее всего, европейские торговцы нашли способ обойти запреты на импорт индиго, но у него нашлись и другие хитрости в рукаве. Небесно-голубая краска не имела никакого отношения к небу – зато имела дело с пылью. Сажа и пыль были почти такого же цвета, как индиго, и, если покупатели не были достаточно внимательны, они обнаруживали, что их «ниль» (на санскрите) стоит куда меньше, чем они думали. В этом не всегда были виноваты производители индиго, некоторые фальсификации происходили случайно, но к XVII веку индийское индиго приобрело дурную репутацию из-за примесей. Были и другие причины перестройки промышленности – экономические. Ирония судьбы заключается в том, что англичане начали называть этот краситель «индиго», а не «ниль», лишь когда поставки из Индии замедлились. На самом деле, если бы краску собирались переименовать в XVII веке, ее следовало бы назвать «карибиго».

Французы начали производство индиго в Вест-Индии, на островах Санто-Доминго (ныне Гаити), Мартинике и Гваделупе. Климат там был идеальным для индиго, но он не являлся единственной причиной успеха. Индиго – это культура, принесшая много страданий, потому что в основе производства чаще всего лежал принудительный труд. В Вест-Индии это означало рабов. И таким был подход не только у европейцев. Рабы-йоруба, работавшие на плантациях Вест-Индии, возможно, хорошо знали процесс выращивания индиго в родных деревнях в Западной Африке: там тоже выращивали это растение примерно в течение тысячи лет или с тех пор, как его ввезли арабские торговцы; и там индиго тоже растили рабы. Индиго выращивали в честь бога грома и молнии, и даже сегодня нигерийские йоруба славятся своими тканями, окрашенными индиго.

К 1640-м годам карибский индиго затмил индийский: в 1643 году губернатор Ост-Индской компании назвал конкурирующий французский продукт «вводящим в заблуждение и контрафактным», хотя, конечно, реальной проблемой для него было то, что тот товар как раз был довольно хорошего качества. А потом все изменилось. К 1745 году англичане уже вступили в войну с французами, и французы перестали поставлять синюю краску. Английское адмиралтейство начало искать новых поставщиков в другом месте. И чего они никак не могли ожидать, так это того, что их проблемы с поставками будут частично решены небольшим производством, начатым несколькими годами ранее девочкой-подростком, росшей без отца, с больной матерью, и самостоятельно решавшей проблемы с саботирующими работу наемными работниками.

Элиза Лукас – примечательная фигура в истории индиго. Она родилась в Антигуа, где ее отец служил офицером в английской армии. В 1738 году, когда ей было пятнадцать лет, она, ее родители и сестра Полли переехали в Чарльз-Таун, который Элиза радостно описывала в письмах как «самый веселый» город в Южной Каролине (город старательно поддерживал свою репутацию: именно там в 1920-х годах был изобретен скандально известный чарльстон). Семья планировала возделывать три плантации, унаследованные от деда Элизы, и начать новую жизнь вдали от полей сражений. Однако в 1739 году подполковника Джорджа Лукаса призвали обратно на Антигуа, поскольку там шла подготовка к неизбежному, как все понимали, столкновению с испанцами. Мать Элизы была больна или, по крайней мере, крайне истерична, но отказ ее супруга от воинского призыва мог быть расценен как предательство, поэтому он оставил Элизу за старшую в доме. Отец и дочь будут часто писать друг другу, их письма станут частью наследия Америки, но они никогда больше не увидятся – Джордж умрет восемь лет спустя, находясь в плену во Франции, а Элиза станет одной из самых знаменитых женщин в истории первых американских поселенцев. Отчасти это объяснялось тем, что она была матерью важных политиков раннего периода своей страны – Томаса и Чарльза Котсуорт Пинкни. Но индиго также сыграло свою роль.

Элиза Лукас Пинкни изображается в американских книгах по истории как этакая мать нации, пример из XVIII века для ее сестер ХХ. Обычно ее описывают как просвещенную молодую женщину, которая обучала рабов, ставила семейные обязанности на первое место и, что самое главное, со спокойным бесстрашием принимала главные американские добродетели – риск и тяжелую работу. Об Элизе очень часто рассказывают, как она – об этом сама Элиза писала подруге в письме – вставала в пять часов, «читала до семи, а потом гуляла в саду или в поле, следила за тем, чтобы все слуги занимались порученным им делом, а потом завтракала». Первый час после завтрака она занималась музыкой, следующий час – «за тем, чтобы вспомнить то, что я изучила хуже всего [!], потому что без практики даже эти крохи будут потеряны», а остаток дня проводила, обучая сестру и двух рабынь чтению и тому, что она называла «планирование». Скарлетт О’Хара, съешь свое вымышленное сердце: эта женщина была настоящей южной красавицей, которая полностью управляла своей жизнью. Она была столь же энергична, сколь и набожна, и получила предложение руки и сердца от своего мужчины – адвоката по имени Чарльз Пинкни, внука капера, который отправился на Ямайку в 1688 году. Пинкни сделал Элизе предложение в 1744 году, через четыре недели после смерти его первой жены. Четыре месяца спустя, когда невесте исполнился двадцать один год, они поженились.

Но все это в будущем, а знакомство Элизы с индиго произошло в 1739 году – с прибытием из Антигуа конверта, из которого высыпалась горсть желтых семян. Элиза была прагматиком, мать постоянно колебалась и мучилась сомнениями, а отец был мечтателем. В воображении Джорджа Лукаса рождались образы прибыльных урожаев, полностью созревших растений, полученных из семян, которые он посылал в своем письме. Один раз он послал люцерну, в другой раз решил, что имбирь сможет обогатить его семейство. Но единственной идеей, которая действительно зацепила обоих, отца и дочь, оказалось индиго. «Я возлагаю на индиго больше надежд, чем на все остальное, что я пробовала», – писала Элиза.

Первые урожаи были крайне неудачными – по двум причинам. Первой стала погода: «У нас вырос прекрасный урожай из семян индиго… и мороз погубил его прежде, чем растения высохли, – извиняющимся тоном писала Элиза. – Я выбрала самые лучшие из них и посадила, но осталось не больше сотни кустов». Вторая причина была более тревожной: саботаж. В 1741 году Джордж послал к Элизе человека по имени Николас Кромвель, чтобы помочь ей переработать растения в краситель, то есть ферментировать их в чанах и высушить в виде лепешек, чтобы в дальнейшем экспортировать. Однако Кромвель не хотел, чтобы Элиза добилась успеха – в конце концов, почему он должен ставить под угрозу урожай своей семьи дома, взращивая конкурента, – и намеренно разрушил чан. Много лет спустя Элиза вспоминала в письме к своему сыну Чарльзу Котсуорту, что тот «причинил огромный ущерб производству… сказал, что раскаивается в том, что пришел… и влил в чан большое количество известковой воды, чтобы испортить краску». Она написала отцу, что Кромвель – «портач и неумёха», и уволила его.

На следующий год она попыталась снова вырастить индиго и получить краситель: Элиза была полна решимости добиться успеха. К ее ужасу, урожай был съеден гусеницами и сожжен солнцем. Четвертый год был еще хуже, и только в 1744 году Элиза получила первый успешный урожай индиго в Южной Каролине. Позже она раздала саженцы другим владельцам плантаций, исходя из теории, что если они собираются вырастить достаточно индиго Южной Каролины, чтобы удовлетворить потребности английских красильщиков, то им нужно выступить единым фронтом. К 1750 году Англия импортировала из Каролины тридцать тысяч килограммов индиго, а к 1755 году общий объем экспорта достиг почти пятисот тонн. И это был не первый случай, когда в Америке выращивали индиго: в Каролине переселенцы и раньше предпринимали подобные попытки, в других южных штатах индиго уже успешно выращивали. Элиза знала об этом, но, возможно, не была осведомлена, что коренные американцы традиционно использовали другие виды индиго, которые могли бы противостоять погоде и насекомым лучше, чем полученные ею импортные семена.

На протяжении веков майя на полуострове Юкатан делали для своих фресок яркую бирюзовую краску, смешивая местный вид индиго со специальной глиной, называемой «палыгорскит». До 2000 года европейцы не могли понять, как получался этот пигмент; оказывается, молекулы индиго захватывались молекулярной решеткой глины и закреплялись на ней. Пигмент был невероятно ярким и таким же интенсивным, как покрытые медной эмалью плитки на самых красивых персидских мечетях, поэтому вплоть до 1960-х годов люди верили, что синяя краска майя делалась из металла, а не из растения. Ацтеки пошли еще дальше, чем майя: они использовали индиго в качестве лекарства, а не только красителя, называли его икилит и поклонялись ему. Также известно, что они обмазывали этим красителем тела своих жертв, прежде чем вырвать их сердца. Когда в Америку пришли испанцы и завоевали ацтеков, они запретили использовать символику смерти, но сохранили сам пигмент.

Синяя краска майя

Доминиканская церковь Сан-Херонимо Тлакочауая – одно из сокровищ долины Оахака в центральной Мексике. Снаружи она кажется формальным образцом раннего испанского барокко, но внутри вас может поразить буйство цветов и завитков, созданных в XVI веке и образующих красочные джунгли на всех внутренних стенах. Это праздничный эдемский сад, резко контрастирующий с более упорядоченными изображениями природы, принятыми в большинстве европейских церквей того времени. Рисунки были созданы местными художниками. Они использовали два основных местных пигмента – индиго и кармин, и даже сегодня оригинальные краски все еще остаются яркими, хотя они практически не реставрировались. Но если внутри церкви краски не поблекли, вне ее они, несомненно, стерлись из памяти людей. В течение практически всего века кошениль, индиго и почти все иные природные пигменты почти не упоминались ни в долине Оахака, ни где-либо еще в Мексике. Но затем, в 1990-е годы, европейская и американская мода возжаждала всего «натурального», и внезапно всем потребовалось отыскать старые краски.

За час я доехала на велосипеде от церкви Сан-Херонимо до деревни Теотитлан-дель-Валье. В долине Оахака, кажется, почти у каждой деревни своя ремесленная специализация: в одной жители в основном занимаются черной керамикой, в другой зарабатывают на жизнь коваными металлическими рождественскими вертепами, а в третьей более скромно отдают предпочтение лепешкам (женщины каждое утро проходят целые мили, балансируя корзинами с сотней тортилий – плоских хлебов – на головах). Но Теотитлан – городок ткачей; там живет три тысячи человек, зато ковров, украшенных голубками Пикассо, зигзагами сапотека или милыми изображениями мексиканских селян в больших сомбреро и с ослами, в четыре раза больше.

Дом Бенито Эрнандеса – первая усадьба, в которую я попала после того, как свернула с главной дороги. День был жаркий, мне захотелось отдохнуть и попить воды, прежде чем отправиться в деревню, расположенную в трех километрах от этого места, к тому же я заметила большую вывеску с надписью «Натуральные красители». Конечно, я не удержалась и зашла послушать его историю. Под деревянным навесом у двух ткацких станков стояла со скучающим видом пара ткачей. Я была разочарована, увидев очень дешевые ковры из толстых нитей, окрашенных синтетическими красителями, однако сараи позади магазинчика обещали совсем другую историю. В одном углу на кактусах сидели жуки-кошенили, готовые отдать свою кровь для окрашивания ковров.

Бенито был в отъезде, он ухаживал за полями, поэтому окрестности показали мне его младшие сыновья, Антонио и Фернандо. «Pase por aqui (проходите сюда)», – вежливо предложил мне двенадцатилетний Антонио с видом опытного гида. Вдвоем мы сунули носы в терракотовые горшки, прикрытые крышками и наполовину зарытые в землю. Они воняли. Антонио взял палку и вытащил из вонючего месива мокрый комок шерсти. Он сказал, что краситель был сделан из диких мангровых растений и что тот окрасит шерсть в цвет кофе. Индиго у них тогда еще не было, но он сказал, что индиго (который его отец, очевидно, и выращивал на своих полях) пахнет почти так же, хотя, конечно, цвет у него другой. Я вспомнила, что год назад видела похожий горшок – терракотово-оранжевый, с тяжелой крышкой – в деревне ткачей на острове Ломбок в Индонезии. По краю горлышка горшка было размазано светло-синее пятно, как будто его застали в ту секунду, когда он втихаря пил небо. Деревенские жители сказали, что они смешивают индиго с пеплом, чтобы сделать состав щелочным. А иногда они окунали шерсть в горшок, вынимали и окунали снова, и так в течение целого года или больше, «чтобы сделать ее как можно более синей».

В одном углу сарая стоял потрепанный деревянный шкаф, наполненный интригующими горшками, мешками и запахами. Антонио достал пестик и показал мне, как его отец растирал сухие листья, сорванные с куста индиго, по плитке из вулканического камня. Теперь пестик был окрашен в синий цвет, но на нем также были видны следы муки. «Это бабушкин, – объяснил мальчик. – Она использует его для приготовления лепешек».

«Использовать индиго очень дорого», – сказал присоединившийся к нам Бенито; под его ногтями была видна грязь – ему пришлось много копаться в земле, ухаживая за красильными растениями. Он объяснил, как десять лет назад понял, что единственный способ заглянуть в будущее – это погрузиться в прошлое. «Иностранцы интересовались натуральными красителями, а мы забыли, как их делать». Сначала он спросил своего столетнего деда, «но тот почти ничего не помнил». Другие старики помнили еще меньше, поэтому Бенито пришлось проводить самостоятельные исследования, и он узнал, что кошениль может дать шестьдесят оттенков красного цвета, что желтую краску можно сделать из корня куркумы из Чьяпаса, а индиго может, при должном соблюдении рецептуры, покрасить шерсть во все оттенки синего, «от бирюзы до сапфира».

Бенито объяснил мне, как это делается. Он брал растение, затем высушивал его, раскатывал листья на этом фамильном камне для приготовления тортилий и ферментировал порошок в соке нопала – того же кактусового листа, на котором живут кошенильные жуки, похожем на натуральный сахар. «На это уходит шесть месяцев, и, когда мы вынимаем состав из горшка, он становится зеленым, как глина», – сказал он. Его, как глину, можно было лепить руками, а если оставить ее на солнце, та становилась синей, как полночь. «Применял ли ты мочу?» – спросила я. Бенито покачал головой. «Старики говорили мне об этом, но нет, я не хочу. – Он помолчал. – Сегодня очень трудно получить мочу». Я рассмеялась, но он был совершенно серьезен.

Ему, конечно, советовали не увлекаться подобным: вонь отпугнет туристов, а в наши дни существует куда больше приятно пахнущих химикатов. Но не так давно несвежая моча, содержащая аммиак, была стандартной добавкой в чан с индиго, где она использовалась в качестве восстановителя. Это был один из самых дешевых способов превращения индиго из пигмента в краситель. И это же, возможно, являлось одной из причин того, что там, где существовала кастовая система, красильщики обычно были в самом ее низу.

В XVIII веке основным источником мочи для всей английской красильной промышленности был Север. История Ньюкасла-на-Тайне была любовно переписана, городу приписали экспорт угля и пива, но двести лет назад его граждане мочились для всей Англии. Теперь кажется невероятным, что, во-первых, Лондон не мог обеспечить собственные естественные ресурсы, а во-вторых, что Ньюкаслу пришлось организовать эффективную систему, при которой его жителям – предположительно – платили пенни за порцию, после чего горшки с мочой перевозились по стране на кораблях.

В других частях света, в том числе в Помпеях в I веке н. э. (там археологи нашли горшок для мочи возле лавки красильщика: прохожие могли сделать в него свои подношения) и в некоторых частях Шотландии даже в конце ХХ века (Дженни Балфур-Пол рассказывала, как домохозяйки на островах постоянно держали горшок с мочой на кострах из торфа, чтобы окрашивать харрисовский твид с помощью вайды), местные жители обычно сами обеспечивали себя всем необходимым. Так что даже если у Бенито когда-нибудь закончатся покупные восстановители, у него есть (если, конечно, он знает об этом) отличный природный ресурс в виде двух его младших сыновей. Лучший щелочной ингредиент для краски, по-видимому, моча мальчика, еще не достигшего половой зрелости; с таким мальчиком мы отправились на велосипеде в деревню, где я обнаружила ошеломляющий выбор историй и ковров. Почти каждая вывеска на доме сообщала, что здесь красят «анилом» (индиго), и у каждого ткача были рассказы о том, как его конкуренты только притворяются, что используют натуральные красители, хотя на самом деле это не так. Я остановилась, чтобы сдать взятый напрокат велосипед, и, по странному совпадению, встретила именно того человека, который мог ответить на все мои вопросы. Джон Форси уже много лет был миссионером методистской церкви в Оахаке, но, что более важно для моих поисков, он только что написал книгу, посвященную красителям, используемым отмеченной призами молодой парой, живущей в Теотитлане. Он сказал, что, если я захочу, он может сводить меня к своим друзьям-ткачам. Конечно, я согласилась.

Я была удивлена, узнав, насколько они были молоды. Марии Луизе Крус было двадцать семь, Фидель – годом моложе. Пока Фидель продолжал ткать – из соседней комнаты слышалось тихое «цок-цок», – Мария-Луиза повела нас в демонстрационный зал, где в полумраке мы смогли сесть и поговорить. «Начинать было очень трудно, – рассказывала она мне. – Мы были совсем юными, только поженились». Нормальным здесь было бы работать на родителей, пока не получится самостоятельно себя содержать. «Но мы хотели быть независимыми». Они умели работать и знали, что нужно делать, – Фидель чесал шерсть с пяти лет и ткал с двенадцати – и, конечно, у них были мечты. Но не было денег. Синтетические краски дорого стоят, и супруги не понимали, зачем тратить песо, когда в холмах полно красок. Итак, в начале совместной жизни они рано просыпались и бродили по холмам, так что в конце концов – обладая небольшим количеством древних знаний и массой юношеского энтузиазма – они нашли свою первую «коробку с красками» для ткачества. Им удалось обнаружить лососево-розовые цвета muzgo de roca в лишайниках скал, темно-коричневые тона – в сваренных диких грецких орехах, а черную краску – в ветвях мимозы. Но в гранате – его плодах, кожуре и коре, ферментированных и тушеных, – они отыскали самый прекрасный набор натуральных красителей, от глубокого оливкового до жженого оранжевого и золотого.

Затем тон Марии-Луизы внезапно изменился. «Мир красок очень таинственный, – сказала она, наклоняясь вперед, чтобы продолжить историю. – Если тревожный или рассерженный человек сунет свой нос в комнату, где мы красим шерсть, то… – она сделала эффектную паузу, – индиго не взойдет». Я повернулась к Джону за разъяснениями, но он не только перестал переводить, но и внезапно встал с другой стороны демонстрационного зала, с огромным интересом рассматривая ромбовидные детали ковра. Он неохотно истолковал теорию Марии-Луизы, что присутствие злой человеческой энергии в комнате может изменить стандартную химическую реакцию и остановить закрепление краски. «Сначала я сама в это не верила, – продолжала она, ничуть не смущенная реакцией Джона. – Но в прошлом году в комнату, где мы красили, вошли японские туристы. Они были шумные, их камеры щелкали, и после этого мы ничего не могли поделать, чтобы исправить краски». Я озорно спросила Джона, почему он ощущал неудобство: не может ли это быть следствием упоминания о том, что за пределами нашего мира может существовать чудесная вселенная? «Конечно, я не согласен с этим, – тихо ответил Джон. – Но они мои друзья, и я не хочу их расстраивать».

Когда я писала это несколько месяцев спустя, расположившись в библиотеке Гонконгского университета, кто-то сел за стол рядом со мной. Он с громким звуком вытащил свои книги из шуршащего пластикового пакета, при этом его телефон начал металлическим тоном воспроизводить мелодию Моцарта. Этот человек принес с собой вихри большого города, его шум и энергия мешали мне сосредоточиться. Я могу понять, что чувствовало индиго. В свою книгу «Индиго» Дженни Балфур-Пол включила раздел об «угрюмом чане» – народной теории, которая, похоже, возникала везде, где занимались производством индиго. На Яве говорили, что краситель впадает в депрессию, когда муж и жена ссорятся; в Бутане беременных женщин не подпускали к чану, чтобы нерожденный ребенок не украл синий цвет. Но моя любимая история повествует о том, как женщины в высоких Атласских горах Марокко верили, что единственный способ справиться с плохо работающим чаном – начать говорить возмутительную ложь. Красильщики были известны тем, что намеренно распространяли «чернуху» в обществе. Возможно, это действительно улучшило синюю краску, но это также помогало сообществу справляться с порочными слухами и отвергать негативные истории как всего лишь неудачный чан с индиго.

Индиго часто считался мистической краской. Возможно, причиной этого был миф о сварливом джинне в горшке, или сходство красителя с небом, или, может быть, описание того, как цвет волшебным образом появлялся на ткани, как только она попадала на воздух. И сегодня одна из загадок индиго как синего цвета заключается в том, что он является частью спектра, одним из семи официальных цветов, и все же именно этот цвет не вполне вписывается в спектр. Должен ли индиго вообще быть в этой книге, нужно ли отводить ему отдельную главу? Я рада, что сделала это, рада, что мне не пришлось с извинениями втискивать его в предыдущую главу, посвященную голубому. Но если вы посмотрите на радугу, то вам будет трудно найти полуночно-синюю полосу в том месте, где голубой цвет переходит в фиолетовый. Некоторые даже утверждают, что ее там вообще нет.

Цвет индиго Исаака Ньютона

Индиго ворвался в радугу во время Великой чумы в Англии. И в этом нет никакого совпадения: в период между 1665 и 1666 годами многое изменилось. В одном только Лондоне умерло около ста тысяч человек, все университеты закрылись, и двадцатитрехлетний Исаак Ньютон был одним из толпы студентов, которых отправили домой. Вместо того чтобы учиться в Кембридже, ему пришлось оставаться в Линкольншире, и он проводил время за осмыслением мира в то время, когда в этом самом мире, вероятно, было меньше смысла, чем обычно. Но его сбивала с толку не только чума. Ньютон был воспитан как пуританин, и все же пять лет назад, в 1660 году, коронация Карла II положила начало декадансу Реставрации и эпохе экстравагантности.

В тот год его комната стала источником расширения человеческих знаний. Там, за почти постоянно закрытой дверью, Ньютон начал описывать мир в терминах абсолютных физических правил. Он выкристаллизовал свое понимание гравитации, начал формулировать теории планет и с помощью двух призм, которые нашел на местной ярмарке, обнаружил, что цвета радуги собираются, образуя белый луч. Он не только начал выдвигать теорию о том, что цвета – это лучи света различной длины волн, но и увеличил список цветов в официальной радуге с пяти до семи, добавив оранжевый и индиго, дав мистеру Рою Джи Биву его имя (Roy G. Biv (Рой Джи Бив, также часто ROYGBIV) – англоязычный акроним, являющийся мнемоническим правилом для запоминания основных цветов видимого спектра светового излучения и состоящий из начальных букв названий цветов). Причина, по которой Ньютон выбрал число семь, вероятно, заключалась в том, что это было хорошее космологическое число. Мы помним Ньютона как ученого, человека, открывшего путь к современному мышлению, но на самом деле он был еще и колдуном-алхимиком, самым необычным христианином, чье понимание мира включало как его абсолютную таинственность, так и всеохватывающие правила. Ньютону число шесть казалось незначительным. На небе можно было наблюдать семь небесных тел – Солнце, Луну, Юпитер, Меркурий, Марс, Венеру и Сатурн; существовало также семь дней недели и семь музыкальных нот, и будь он проклят, если не найдет семь цветов спектра. Любопытно, что в Китае считается, что существует пять элементов, пять вкусов, пять музыкальных нот и пять цветов (черный, белый, красный, желтый и синий), поэтому идея совпадения чисел присутствует в обеих культурах, даже пр том что сами числа различны.

Но почему индиго? Что такое индиго для Ньютона, если не считать цвета обнаженных тел покойников, вывезенных из зачумленных домов? Как краска индиго было спорным – об этом много говорили, когда он был мальчиком. За пару поколений до Ньютона основным синим красителем в Линкольншире была вайда; затем из Индии привезли индиго, но обычно его воспринимали как краситель, а не как реальный цвет. Если бы Ньютону понадобился седьмой оттенок для создания мистической гармонии цветов, он мог бы выбрать бирюзовый, который отделяет зеленый от синего, или отделить бледно-фиолетовый от темно-фиолетового, следом за которым спектр исчезает в темноте. Но он выбрал индиго – и он выбрал его, чтобы отделить синий от фиолетового.

Сегодня мы думаем об индиго как о полуночно-синем цвете. Это цвет, которым окрашены мундиры военных моряков, или, возможно, цвет джинсов, которые первоначально (после того, как баварский иммигрант Леви Страусс изобрел их во время калифорнийской золотой лихорадки примерно в 1850 году) окрашивались во Франции индиго, выращенным в Вест-Индии. Но, как мы также знаем по джинсам, цвет которых может варьироваться от бледно-голубого до почти черного, индиго может дать достаточное количество разных оттенков. В XVIII веке английские красильщики использовали множество наименований для классификации официальных оттенков индиго (от светлого до темного), например: молочно-голубой, жемчужно-голубой, бледно-голубой, плоский синий, средне-синий, небесно-голубой, королевский синий, зеленовато-синий (Whatchet), синий чулок, мазаринский синий, темно-синий и военно-морской синий, – и всего одно французское слово для обозначения вайды – пастель, предполагающую бледность. Кто знает, какой оттенок индиго был перед глазами Ньютона, когда он решил дать новому цвету радуги это имя? Может быть, у него в комнате было жемчужно-голубое покрывало? Или его друг забыл на столе свой молочно-голубой носовой платок? Возможно, принимая решение, Ньютон просто подумал о каком-то из подобных предметов.

Сидя в мраморных залах библиотек, мыслители XIX века страстно спорили о том, почему у греков, похоже, не было слова для обозначения голубого цвета. Британский премьер-министр Гладстон даже предположил, что оно отсутствовало потому, что те были дальтониками, – поэтому вполне уместно, что именно англичанин включил в современную радугу не одну синюю полосу, а две.

Цвет восстания

В мае 1860 года, через сто шестнадцать лет после того, как урожай Элизы начал оказывать влияние на американскую экономику, человек по имени Плауден Уэстон выступил перед аудиторией, собравшейся в Индиго-холле в Джорджтауне, штат Южная Каролина. Это была скучная речь, которая продолжалась так долго, что его слушатели чуть было не задремали, – сто сорок один год спустя даже я сама на мгновение отключилась, углубившись в ее конспект, пока читала его в хорошо отапливаемой Нью-Йоркской публичной библиотеке. Момент интереса (для меня) возник, когда Уэстон заговорил о полной бесполезности Общества Индиго Виньяу, к членам которого он обращался. «Основавшие его замечательные люди, вероятно, думали, что бизнес, благодаря которому они приобрели свою собственность, значительно превысит по продолжительности то младенческое общество, которое они создали», – сказал он. Но что касается их внуков и правнуков, многие из которых присутствовали в аудитории, «ни один из них… даже не помнит, как выращивать индиго».

Аудитория мистера Уэстона в Южной Каролине не стала возражать. В самом деле, это наблюдение, вероятно, обеспечило его словам (редкий) призрак одобрительного смеха. Но всего через два месяца на другом конце света группа людей, которые были вынуждены вспомнить о выращивании индиго, организовала серию беспорядков. В начале XIX века индиго решительно вернулся в Индию. Англия потеряла Америку, а также большую часть Вест-Индии, но ее жители все еще нуждались в синей краске. Какая прекрасная идея, должно быть, подумал кто-то в Ост-Индской компании, вернуться в Индию, чтобы обеспечить основную часть потребностей английских красильщиков.

В индуистской Индии синий цвет часто считается счастливым цветом Кришны – бога, который танцует по всему миру, любя и веселясь. А на острове Ява, куда индуизм пришел примерно в IV веке н. э. (и до XIII века не уступал исламу), вы все еще сможете опознать благородного персонажа в театре теней, если у него будет черное или синее лицо; поэтому особенно ироничным является тот факт, что история индиго за последние четыреста лет не была ни благородной, ни счастливой для тех, кто был вынужден принимать в ней участие.

В 1854 году Индию посетил молодой художник по имени Коулсуорти Грант. Перед отъездом он пообещал сестре, что станет регулярно писать ей, – и пять лет спустя его письма были опубликованы вместе со ста шестьюдесятью гравюрами под общим названием «Сельская жизнь Бенгалии». Я прочитала эти письма в Национальной библиотеке в Калькутте, где под потолком крутились вентиляторы, едва не переворачивая для меня страницы. Сегодня письма Коулсуорти Гранта – важные документы, описывающие жизнь на плантации индиго, хотя я не могу не догадываться, что сестры Грант наверняка были разочарованы множеством страниц, наполненных технической информацией и почти лишенных сплетен о колониях.

Грант надолго (возможно, слишком надолго, по мнению хозяев) задержался в Малнате в доме плантатора по имени Джеймс Форлонг. Его хозяин – так Грант называл его в письмах к сестрам – обычно вставал в четыре, а утро проводил, совершая верховую прогулку вокруг поместья, обычно проезжая миль двадцать или даже больше. Он заранее сообщал слугам, где собирается завтракать, и Грант был очень впечатлен, увидев, что, когда Форлонг приезжал в выбранное место, тосты и чай были горячими, и все было подготовлено для хозяина, – а ведь слуги «шли туда пешком в полной темноте». Грант с большим волнением отметил оживление вокруг фабрики, когда пришло время собирать и обрабатывать индиго. Фермеры приносили индиго на проверку человеку, «который железной цепью длиной ровно в шесть футов измеряет обхват пучка растений. Этот обхват называется связкой». Такая система оставляла много возможностей для злоупотреблений – если измеритель туго будет затягивать цепь, фермер получит меньше денег, – так что случалось немало ссор и взяток.

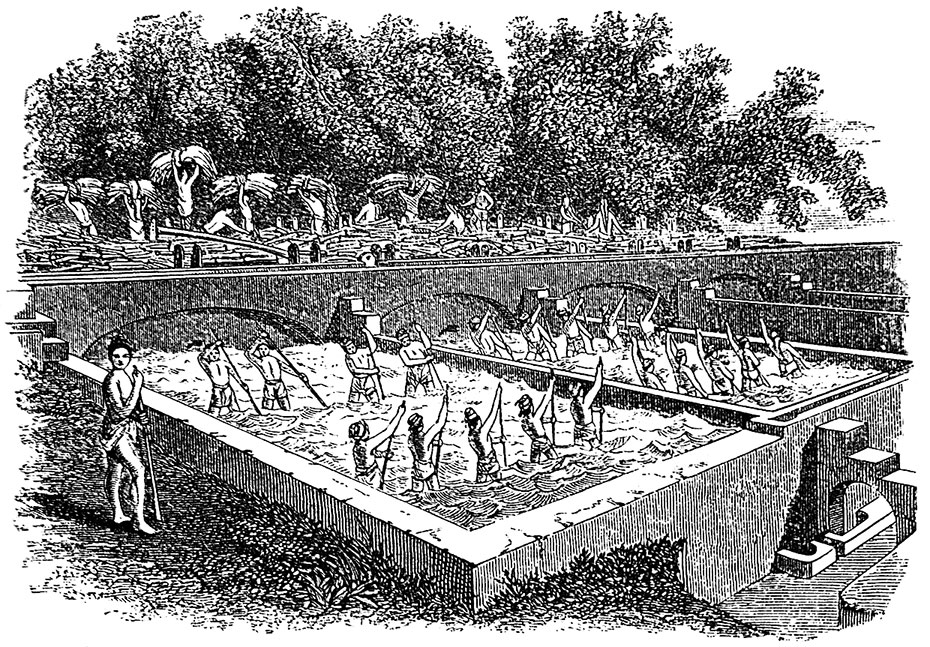

В каждый чан площадью около семи квадратных метров и глубиной около метра помещалось около ста связок, а затем закачивалась чистая речная вода. «Должна была вытекать жидкость тусклого, а иногда и яркого оранжевого цвета, которая поначалу пахла отвратительно, – писал Грант сестрам с присущим художнику чувством цвета. – Когда жидкость растекается по полу, оранжевый цвет сменяется ярким зеленым, покрытым красивым лимонным кремом или пеной». Затем листья и ветви удалялись (их высушивали и использовали как удобрение или топливо), после чего начиналась настоящая работа: десять человек, вооруженные большими плоскими бамбуковыми веслами, прыгали в чан, погружаясь в массу по бедра.

Это кажется отвратительной работой, но удивленный Грант обнаружил, что рабочие наслаждаются ею. Они были выходцами из племен, обитавших в двухстах километрах от фабрики, и их задача состояла в том, чтобы энергично прыгать по чану и взбивать жидкость «до тех пор, пока все содержимое не взобьется» и поверхность не покроется сгустками синей пены. Для Гранта это была атмосфера вечеринки, полная песен, шуток и групповых танцев, напоминавшая ему кадрили, которым он и его сестры учились в Суррее. Более того, когда рабочие вылезли из чана после двух часов своей индиго-аэробики, они были так же сильно окрашены, как воины Карактака, – и сопровождали свое необычное появление взрывами смеха. Это были не столько «синие дьяволы», заключил Грант, сколько «веселые дьяволы».

Однако были и другие люди, которые совсем не веселились, когда дело касалось индиго: фермеры. Они не просто не желали давать взятки измерителям и другим работникам плантаций – им вообще не хотелось выращивать индиго. Проблема заключалась в системе. Английским поселенцам разрешалось владеть всего несколькими акрами земли (когда совсем недавно поселенцы в Америке пожелали сами править своими землями, эта потеря оказалась для Англии слишком болезненной), поэтому им пришлось принуждать бенгальских фермеров работать на них. Но фермеры хотели выращивать на своей земле рис, а не индиго, поэтому английские поселенцы (которых называли «плантаторами», хотя по закону им не разрешалось засаживать большие плантации) прибегали к привычной и обычно работающей тактике: они избивали и запугивали.

Рабочие бьют индиго, гравюра, Коулсуорти Грант

Форлонг, основавший школу и больницу и пользовавшийся всеобщим уважением в обществе, в 1850-х годах был одним из двух наиболее либеральных плантаторов во всей Бенгалии. Другие оказались куда суровее: зачастую они были выходцами из низших классов, презираемыми более образованными управляющими колонией. Они, не раздумывая, отправляли фермеров в тюрьму или приговаривали к порке за то, что те не выплатили долги, которые их принудили делать. Одним из самых известных плантаторов был человек по имени Джордж Мирс, который регулярно сжигал дома фермеров, не желавших выращивать для него индиго. В 1860 году он сумел добиться принятия запрета выращивать рис на землях, где когда-либо выращивали индиго. Несколько недель спустя началась серия событий, получивших название «Голубой мятеж» и в конечном итоге приведших к обузданию этой беззаконной системы.

Все началось в деревне Барасат – на одной из ближайших к Калькутте плантаций. Фермеры начали шумно протестовать, остальные бенгальцы последовали их примеру. В результате сотни людей были брошены в тюрьмы, камеры которых переполнились. Ходили слухи о заговоре с целью похищения вице-короля лорда Рипона, а газета «Англичанин» сообщала: «мы находимся на пороге кризиса».

Много позже миссионер Джеймс Лонг вспоминал, как однажды апрельским утром 1860 года он занимался санскритом со своим учителем, как вдруг увидел у своего окна толпу в полсотни человек, пытающуюся что-то ему сказать. Лонга (который поддерживал фермеров индиго) попросили перевести пьесу авторства почтового служащего по имени Динабандху Митра. Главные злодеи в «Нил Дарпане» – «Индиговом зеркале» – это неуклюжие и злобные двойники Джорджа Мирса, жестокие и коррумпированные колонисты, которые насилуют, избивают, поощряют проституцию. Они говорят полусловами, приправленными явными ругательствами, а фермеры неизменно бегло и четко высказывают протест против действий жестокой британской системы. «Этого человека избили, и в результате, я думаю, он будет прикован к постели в течение месяца, – упрекает бенгалец Вуда, одного из англичан, после того как тот чуть не убил фермера. – Сэр, у вас тоже есть семья. А теперь скажите, какое горе охватило бы вашу жену, если бы вас взяли в плен во время обеда?» Вуд отвечает оскорблением – чем-то между «пожиратель коров» и «ублюдок». Похоже, для компромиссов уже было слишком поздно.

Пьеса «Нил Дарпан» не была изящной драмой, но она оказалась эффективной и прокатилась по Бенгалии, вызвав всплеск политической активности. Перевод Лонга в сочетании с событиями в Барасате донесли информацию о проблемах с индиго до высших эшелонов британской политической системы. Правда, миссионера отправили в тюрьму за якобы перевод клеветнических материалов. Несправедливый режим на этом не закончился – первый акт мирного гражданского неповиновения Махатмы Ганди был совершен в северном Бихаре в 1917 году, когда тот отправился поддержать крестьян, страдавших из-за посевов индиго, – но это было начало конца.

Я понятия не имела, что ищу в Барасате, находящемся всего в получасе езды на пригородном поезде от Калькутты. Мне нужно было что-нибудь, что могло дать ключ к истории этого места, помочь почувствовать атмосферу, породившую бунты индиго в 1860 году. Но, к сожалению, застройка относилась к ХХ веку, большинство зданий было построено в 1960-х и 1970-х годах. А на полях уже давно растили рис. «Я ищу какое-нибудь старое здание», – сказала я джентльменам, пьющим чай в правительственных кабинетах под ревущими вентиляторами, и почувствовала себя нелепо. Они были дружелюбны и поручили мое дело молодому человеку по имени Сунил, который сначала отвел меня в справочную, а затем в здание суда, где личный помощник главного судьи (который учил своих детей-подростков пользоваться компьютером) сообщил, что мне повезло. В Барасате остался только один старый дом. И вот я иду за Сунилом по маленьким улочкам, вдоль которых выстроились мусорные лавки и обувные магазины. Мы свернули за угол, где меня ожидало самое необычное зрелище: к многоквартирному дому 1960-х годов прижимались призрачные развалины того когда-то величественного дома, украшенного огромным балконом на втором этаже и колоннами, поднимающимися до самого неба. Скрытые плющом, сияющие в лучах послеполуденного солнца эти колонны были великолепного голубого оттенка.

Особняк был построен для Уоррена Гастингса, первого генерал-губернатора Индии, а затем в течение всего XIX века использовался в качестве жилища британских управляющих колонией. В сопровождении собравшейся толпы я перешагнула через потрескавшийся и покрытый пятнами мрамор парадной лестницы и толкнула дверь. Она открылась, и под хруст щебня под ногами мы двинулись в полутьму. Все было разбито, на большой лестнице, где едва ли сохранилась хотя бы одна целая ступенька, росли сорняки. В одной комнате пахло домашним вином. «Алкоголь?» – спросила я. «Нет, канализация», – ответил мужчина. Но оказалось, что я ослышалась: это были конфеты, сделанные из сахарного тростника, остатки которых были брошены здесь и забродили в углу. Намного более приятный запах, чем забродивший индиго.

Стоя там, я могла представить себе вечеринку в 1850-х годах: подъезжающие экипажи, струнный квартет, смеющиеся люди с бокалами в руках, выглядывающие с балкона, чтобы понять, кто пришел. Конечно, там присутствовали окружной судья и армейские офицеры из казарм Барракпора, хлопковые и джутовые короли, мужчины из Ост-Индской компании с женами и дочерьми, шуршащими тонкими шелками по лестнице. Я представила себе коллективный вздох при виде вновь прибывшего: один из плантаторов индиго – «не из нашего круга», могли бы прошептать, прикрывшись веерами, чванливые колониальные дамы. Но затем вечеринка продолжалась, несмотря на высокомерие тех, кто счел возможным поиздеваться над плантатором. Времена изменились, так могли бы сказать жены военных офицеров, вздыхая и отправляясь снова танцевать, перед тем как их безопасный мир действительно перевернулся с ног на голову.

В то десятилетие все начало меняться: в роковой день 1857 года в арсенале Дум-Дум, мимо которого я проезжала на поезде, некий неприкасаемый попросит у брамина чашку воды, и это событие посеет семена индийского мятежа и в конечном счете приведет к падению владычества Британской империи в Индии; мятежи индиго сыграют важную роль в ее упадке. Но перелом наступил и в производстве индиго, причем как в буквальном смысле – изменилось течение речной системы, поменяв структуру сельского хозяйства в этом районе, – но и в метафорическом. В 1856 году, как я узнала в своих исследованиях о фиолетовой краске, один человек нашел способ получения синтетических красителей из смолы: дни природного индиго были почти сочтены.

Последнее растение индиго

Индийский (бывший Королевский) Ботанический сад расположен в стороне от туристических маршрутов, в южной части города, на берегу реки Ховра. Территорию в сто гектаров окружает красная кирпичная стена, а ворота его настолько скромные, что мой таксист нашел их не с первого раза. Совсем недавно, в начале 1990-х, кто-то построил здесь турникеты и билетные кассы, а также небольшие застекленные здания сбоку, которые, предположительно, должны были привлечь посетителей, но теперь, что вполне уместно для ботанического сада, эти строения заросли сорняками. Не было никаких карт, никакого ощущения, что я где-то обретаюсь или куда-то иду, никого, только охранники, улыбающиеся и машущие мне, и скрытые деревьями тропинки, ведущие в совершенно дикую местность. Позже я узнала, что там работают и садовники; но я не увидела, чтобы растения выглядели ухоженными, зато они одичали и вытянулись, как те, что я видела на развалинах особняка Уоррена Гастингса. «А где расположены офисы?» – спросила я, и худой мужчина повел меня за собой. Мы прошли по жаре несколько километров, миновали заросшие и запертые пальмовые домики и озеро, покрытое гигантскими лилиями, плавающими на его поверхности, словно зеленые коробки из-под торта.

Наконец мы подошли к полуразрушенному зданию 1960-х годов. «Я хотела бы задать несколько вопросов об индиго», – оптимистично сказала я мужчинам у двери. О встрече я не договаривалась – и задумалась, не отмахнутся ли они от меня. Вместо этого они попросили меня оставить подпись в регистрационной книге. Когда я остановилась, чтобы заполнить колонку, с кем я встречаюсь, мне сказали: «Доктор Санджаппа», – и я внесла это имя в соответствующий раздел. Я немного подождала в комнате, полной шкафчиков для образцов, пахнущих нафталином, а затем меня провели в кабинет с кондиционером, на двери которого красовалась табличка «Заместитель директора».

Одетый в рубашку из батика с узором из серебряных листьев доктор Муниренкатаппа Санджаппа сидел за своим столом. На стене висела потрепанная гравюра, изображавшая Уильяма Роксбурга, управляющего садами с 1793 по 1813 год. Я читала восторженные письма Роксбурга об экспериментах с индиго и кошенилью и была рада узнать, как он выглядел: маленький человечек с проницательным лицом и яркими глазами, который, хотя и был одет в душный галстук и георгианский сюртук, выглядел так, словно был бы намного счастливее в рубашке садовника. Доктор Санджаппа сказал, что Роксбург является своего рода героем Ботанического сада – он сделал много хорошего для индийской ботанической истории, в частности, заказал в 1780-х годах три тысячи изображений местных растений.

«Было бы удивительно, если бы эти картины уцелели», – подумала я. «О да, у нас есть они все – тридцать пять томов», – сказал Санджаппа и отослал коллегу в архив. Мужчина вернулся с восьмым томом, в котором была глава с описанием индиго. Когда я открыла ее, кожаный переплет выпал из моих рук, и я обнаружила, что смотрю на двухсотдвадцатилетние изображения двадцати трех разновидностей Indigofera. Я уже видела изображения индиго в книгах, но только в этот момент мне стало понятно, насколько разнообразным может быть этот вид растений. Там была моя старая знакомая Indigofera tinctoria – главный коммерческий вид как в Ост-, так и в Вест-Индии, и которую я все еще не увидела, так сказать, во плоти, а рядом с ней была изображена очень удачно названная Indigofera flaccida с ее гибкими листьями. Следующая страница была посвящена Indigofera hirsuta с ее крошечной синей бородкой, а также моему новому любимцу – purpurescens – с его изобилием великолепных пурпурных цветков, охраняемыми батальонами круглых листьев, рядами вытянувшихся вдоль стебля. Краски почти не выцвели за два столетия, хотя, к сожалению, бумага уже давно начала свой путь к разложению в условиях тропической влажности.

«Некоторые люди считают, что tinctoria лучше всего подходит для окрашивания, – сказал доктор Санджаппа. – Но Роксбург всегда говорил, что в coerulia больше синей краски. Это название означает „небо”». Доктор рассказал мне, что Indigoferas могут расти где угодно, от самых жарких пустынь до самых высоких гор, и что существует несколько сотен видов этого растения. «По большей части это кустарники», – сказал он. Но, хотя ни одно из них не дотягивалось до купола собора, как я представляла себе в детстве, одна разновидность могла вырастать на три метра или даже больше, если у нее появлялась такая возможность. Еще одна общая черта Indigoferas, не считая смутного голубоватого тона, состояла в наличии крошечных двойных волосков, которые под увеличительным стеклом выглядели как летящие чайки.

Доктор Санджаппа, казалось, обладал необычайно обширными знаниями в этой области, огромными даже для директора самого важного собрания растений страны. Индиго был предметом его докторской диссертации, объяснил он, и, хотя его работа теперь включала многое другое, его до сих пор привлекал этот вид растений. «Из шестидесяти двух сортов индиго, растущих в Индии, я собрал пятьдесят восемь», – сказал доктор. Среди них он обнаружил шесть неизвестных ранее, назвав почти все в честь окружающей среды, где они росли, хотя один вид – Indigofera sesquipedalis – был назван наполовину шутливо, потому что его листья были длиной в полфута (около 15 см), и доктору Санджаппа понравилось обозначающее это латинское слово. Он рассказывал мне, как во время одной гималайской экспедиции в поисках индиго он и еще трое сотрудников разбили лагерь на высоте пять километров и поднимались в разреженном воздухе еще на километр выше каждый день в течение сорока дней – настолько сильным было их желание пополнить коллекцию растений.

Мне предстояла моя собственная, менее энергичная экспедиция в поисках индиго. Не мог бы доктор Санджаппа сказать, где в его саду можно найти индиго? «Здесь его нет, – сказал он, – и это довольно печально». Мы оба подумали, что печально и удивительно исчезновение культивируемого индиго с его родной земли. И тут доктор Санджаппа кое-что вспомнил. «А на самом деле, может быть, одно растение есть, я видел его несколько месяцев назад, дикий вид». Я попросила указать место на карте, которую доктор мне дал, – примерно в двух километрах от офиса, – а потом снова открыла старую книгу с картинками, чтобы освежить в памяти узор листьев и цветов tinctoria, опасаясь спутать еще не найденный мной индиго с другими растениями. Доктор Санджаппа принял решение. «Ты ни за что не найдешь его сама, – сказал он. – Я вызову машину». Когда мы вышли на улицу, я поняла, что он хромает. «Что с вашей ногой?» – спросила я. «О, это всего лишь полиомиелит, мне тогда было шесть месяцев», – сказал он. И в этот момент я поняла всю грандиозность экспедиций, о которых он рассказывал. Каждое утро подниматься на километр вверх в Гималаях, неся груз снаряжения для сбора образцов, – это подвиг для любого, но для доктора Санджаппы его поиски индиго были настоящим героизмом.

Наша экспедиция состояла из двух водителей и трех охранников, вооруженных лати – традиционными индийскими полицейскими палками, – которые запрыгнули на заднее сиденье машины. «Надеюсь, индиго все еще там», – сказал доктор Санджаппа, когда мы остановились в малоперспективной части лесного массива. «Да, да», – взволнованно воскликнул он еще до того, как мы вылезли из машины. Там рос Indigofera tinctoria, возможный потомок семян, как мне нравится думать, тех растений, которые в свое время оберегал Роксбург. Доктор Санджаппа был совершенно прав: я никогда не смогла бы найти его самостоятельно.

Однажды я брала интервью у швейцарского дирижера Шарля Дютуа, который в 1960-х годах был студентом и еще только начинал свой творческий путь. Ему довелось переворачивать страницы нот для Игоря Стравинского на концерте в Нью-Йорке. «Каким был этот великий композитор?» – поинтересовалась я. «Низеньким, – к моему удивлению, ответил Дютуа. – Я ожидал, что значимость этого человека в музыкальном мире найдет отражение в его физическом облике. Но этого не было», – сказал он, все еще ощущая разочарование, хотя уже прошло много лет. То же самое произошло при моей встрече с этим конкретным растением индиго: очень маленькое. Менее восьмидесяти сантиметров в высоту, оно совершенно терялось посреди буйной растительности Индийского ботанического сада. У него были крошечные нежные круглые листья и еще более мелкие, дерзкие розовые цветки длиной всего в миллиметр или два. Но самым печальным было то, что его душила сорная трава. Когда я упомянула об этом, трое охранников превратились в садовников: они бросились на помощь маленькому растению и очистили его от медленно убивающих его лиан.

Да, это было не великое дерево индиго моей детской мечты, а нечто гораздо более уязвимое, и мне нравится думать, что оно все еще растет там, храбро борясь с сорняками, – крошечное наследие истории Бенгалии.

Назад: 8 Синий

Дальше: 10 Фиолетовый