Книга: Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации

Назад: Глава 6 Новый ветер с Востока

Дальше: Глава 8 Люди Пакаля

Глава 7

Эра Проскуряковой: майя появляются в истории

Это царь Петр Великий сослал Проскуряковых в Сибирь. В июне 1698 года (через год после падения последнего независимого царства майя в Тайясале) стрельцы, эти русские мушкетеры, восстали против молодого деспота; тот стрелецкий бунт увековечен в опере Мусоргского «Хованщина». Но стрельцы потерпели неудачу и были подвергнуты страшным наказаниям; немногие счастливчики были сосланы, в том числе предок женщины, чье блестящее исследование внесет древнюю цивилизацию майя в анналы мировой истории [1].

Татьяна Проскурякова родилась в 1909 году в Томске, тогда крупнейшем городе Сибири [2]. Томск лежит в верховьях Оби, на ответвлении железной дороги, ведущей на север от Транссибирской магистрали. Несмотря на свою удаленность от Санкт-Петербурга и Москвы, в начале прошлого века это был вовсе не приграничный городок: в нем был университет, музеи, библиотеки и научные общества. Семья Тани принадлежала к тому великому классу интеллигенции – ученых, писателей, учителей и т. д., что обеспечил дореволюционной России расцвет искусства и науки.

Авенир Проскуряков, ее отец, был химиком и инженером, дед по отцовской линии – Павел Степанович Проскуряков – преподавал естественные науки, а мать, Алла Некрасова, дочь генерала, была врачом. В 1915 году Авенир Павлович был включен в состав комиссии по проверке качества боеприпасов и другого оборудования, предназначенного для военных поставок в Россию, и должен был отправиться в Соединенные Штаты. Семья уже отплывала из Архангельска, когда корабль застрял во льдах, обе девочки – старшая Ксения и младшая Татьяна – заболели скарлатиной и дифтерией (а Ксения к тому же подхватила и корь!). Пришлось везти их назад по льду, и мать с дочерьми покинули Россию только к следующему лету.

Их целью была Филадельфия. После революции 1917 года она стала их постоянным домом. Проскуряковы вошли в круг русской белоэмигрантской интеллигенции. То была привычная им среда, в которой они жили в Томске. Таня и ее сестра поступили в начальную школу, и одноклассники прозвали Таню «герцогиней» – не из-за какой-то особой ее гордости, а потому, что поняли, что она превзойдет их всех. И если в первое время у Таниного английского был русский акцент, она вскоре от него избавилась: когда я познакомился с ней, она говорила на американском английском Восточного побережья совершенно свободно, но навсегда сохранила способность говорить на родном языке и писала по-русски в хорошем досоветском стиле.

Когда в 1930 году Таня окончила университет штата Пенсильвания, получив степень в области архитектуры, в стране только что началась Великая депрессия и рабочих мест по ее новой профессии почти не было. Некоторое время она работала в универмаге Филадельфии, а затем от скуки начала за гроши делать рисунки для одного из кураторов университетского музея.

Рисунки артефактов Тани привлекли внимание Линтона Саттертуэйта-младшего, долговязого археолога с вечной трубкой в зубах, который стал директором масштабной программы раскопок музея в Пьедрас-Неграсе – разрушенном городе майя классического периода на правом берегу реки Усумасинты в Гватемале. Саттертуэйт искал художника, чтобы подготовить рисунки архитектурных реконструкций, обнаруженных на городище, и Таня получила работу. Ей обеспечили проезд и подъемные, но не платили зарплату – это были трудные времена и для музеев. Так началась жизнь Тани как майяниста.

Напомню: строптивый австриец Теоберт Малер исследовал Пьедрас-Неграс в конце XIX века и сделал для музея Пибоди великолепные фотографические изображения роскошных каменных монументов – стел и притолок, но памятник по-прежнему был (да и сейчас остается) в полуразрушенном состоянии. «Пен» копал в «П.Н.» (то есть университет Пенсильвании в Пьедрас-Неграсе) с 1931 года, и Таня работала там под руководством Саттертуэйта с 1934 по 1938 год. Условия в археологических экспедициях варьируются от спартанских и даже отвратительных на одном конце шкалы комфорта до роскошных на другом. К какой категории относился Пьедрас-Неграс, сомнений нет: говорят, мальчик-слуга в форме каждый вечер подавал археологам коктейли (Саттертуэйт любил сухой мартини). Не знаю, насколько это правда, но в любом случае Тане повезло работать на очень компетентного археолога с суховатым чувством юмора и довольно хорошо разбирающегося в иероглифах.

Задача Тани состояла в том, чтобы реконструировать древний облик здания P-7 и панораму Акрополя, каким он мог бы выглядеть в позднеклассическое время. На ее акварельном рисунке изображены пирамидальные храмы и дворцовые постройки, облицованные блестящим белым штуком, на фоне реки Усумасинты, вьющейся меж покрытых джунглями холмов. В соответствии с тогдашними представлениями о том, что классические города были полупустыми «церемониальными центрами», помимо безлюдья внимание зрителя привлекают ряды стел, стоящих группами перед двумя пирамидами и обрамляющих широкую лестницу. Наша молодая художница, должно быть, запечатлела эти группы стел в уголках своего сознания, и там они будут храниться до тех пор, пока Таня не приступит к своим выдающимся исследованиям в Кембридже.

Саттертуэйт был одним из тех ученых, которые большую часть своих знаний уносят с собой в могилу. Он опубликовал очень мало, а то, что увидело свет, написано столь коряво и двусмысленно, что и экспертам трудно понять его аргументы. В разговоре со мной Томпсон как-то иронически заметил, что даже он так и не смог дочитать до конца работу Саттертуэйта «Основные понятия и структура календарной арифметики майя» [3]. Тем не менее, судя по всему, Саттертуэйт был отличным учителем и великодушным коллегой, который непредвзято относился к иной, чем его, точке зрения и не воспринимал все, что сказал Томпсон, как евангельскую истину. Хотя Саттертуэйт никогда не расшифровал ни одного иероглифа майя, он был уважаемой фигурой в майянистике.

Воссозданная Таней панорама Акрополя привела в невероятный восторг темпераментного Сильвануса Морли из института Карнеги. Он мечтал, чтобы Таня провела целую серию реконструкций наиболее значимых памятников, и в 1939 году с этой целью отправил ее в Копан. Таня стала полноправным сотрудником института Карнеги, впервые в жизни с настоящей зарплатой, и будет работать там всю оставшуюся жизнь.

Копан в конце 1930-х годов, должно быть, был еще тем местечком. Программой раскопок и реставрации института Карнеги руководил колоритный норвежец Густав Стрёмсвик, или Гас.

Мельком я уже говорил, что лет десять назад Гас и еще один из членов экипажа отстали от своего корабля. Несколько дней спустя на берег выбросило два изуродованных трупа, и все решили, что это и были матросы-дезертиры. Говорят, что каждый год Гас ездил на кладбище Прогресо, чтобы поплакать на своей могиле.

В поисках работы Гас добрался до Чичен-Ицы, где, как он слышал, вели раскопки гринго, и Морли поручил ему ремонтировать экспедиционные грузовики, поскольку Гас был не только опытным моряком, но и прекрасным механиком и инженером.

Вскорости Стрёмсвик стал заниматься раскопками и реконструировать здания в Чичен-Ице. Его таланты в этой области побудили Морли и Киддера включить его в Копанский проект, где он оказался одним из лучших полевых археологов в штате института Карнеги. Ян Грэм в своих воспоминаниях описывает такую сцену:

«Проскурякова в одиночку отправилась в Копан и, оказавшись там, обнаружила, что жизнь в лагере явно была дикой. Будучи воспитанной в приличном европейском доме, она была шокирована батареей бутылок, выставленных на столе в столовой, тем более когда узнала, насколько потребление их содержимого оживляло вечерние игры в покер, особенно по субботам. Однажды воскресным утром, раздосадованная тем, что мужчины так долго спят, она открыла дверь комнаты Густава Стрёмсвика и запустила туда его попугая. Вскоре все услышали двойной громкий вопль: попугай стал выщипывать Стрёмсвику усы» [4].

Любительский фильм, снятый Джоном Лонгйиром, когда он был аспирантом в Гарварде и готовил диссертацию по керамике Копана, показывает молодую и прекрасно выглядящую Таню, которая попивает пиво из бутылки, так что, должно быть, она все-таки адаптировалась к непривычному режиму лагеря.

После Копана Таня отправилась в Чичен-Ицу и на памятники региона Пуук в Юкатане, готовя чертежи для своих художественных реконструкций (все они появятся в ее «Альбоме архитектуры майя» в 1946 году [5]). «Док» Киддер все яснее понимал, что эта женщина гораздо больше, чем просто художник, поэтому в 1943 году назначил ее штатным археологом на полную ставку.

Со школьных времен все, кто знал Таню, соглашались, что у нее был экстраординарный, необычный ум. Она была отличной рисовальщицей и прекрасным художником с проницательным и восприимчивым глазом, но ее отличали также склонность к науке и способность к логическому анализу. Воспитание в семье ученых, безусловно, еще больше отточило ее научные таланты. Когда она принималась за какую-то проблему (а она была одиночкой, обычно работавшей в добровольной самоизоляции), ее ум работал, как машина.

В отличие от многих русских эмигрантов Таня была убежденным рационалистом и атеистом. Она была яростной спорщицей и, возможно, намеренно заняла крайнюю позицию по отношению к религии. Я помню, как она пыталась убедить меня, что не следует даже слушать мессу си минор Баха, потому что это церковная музыка! Как бы то ни было, такое мышление предрасполагало ее к поиску рационального объяснения во всех областях знания, даже в искусстве и письме майя, и это уводило ее от полумистического мумбо-юмбо, которое так зачаровывало Эрика Томпсона. С другой стороны, она совершенно не интересовалась иконографией искусства майя и зашла так далеко, что вообще отрицала существование каких-либо богов у классических майя. Здесь Эрик был на верном пути, а Таня – нет.

Склонность Тани к строгому формальному анализу нашла воплощение в исследовании почти четырехсот монументов майя классического периода, в результате чего был разработан метод стилистического датирования каждого памятника с точностью в 20–30 лет. Танина монография 1950 года «Исследование классической скульптуры майя» [6] позволила специалистам сравнить ее стилистические датировки с календарными датами майя, но Таня пошла дальше и предложила эволюционную картину изменений в рельефной скульптуре с древнейших времен до эпохи коллапса. Методология, разработанная Таней, выдвинула ее на передний край майянистики, дала ей беспрецедентное понимание всего корпуса монументального искусства майя и с неизбежностью побудила задать вопросы, которые, когда на них наконец ответили, перевернули весь мир майянистики с головы на ноги.

Мое обучение в Гарварде закончилось в 1950 году, но я прогулял выпускной, пропустив речь госсекретаря Дина Ачесона, предложившего советским лидерам придерживаться политики «живи и дай жить другим», – на следующий день началась корейская война.

С чувством некоторого стыда я вернулся в Гарвард, чтобы получить степень доктора философии, которая была присуждена мне в июне 1959 года. После защиты, имея массу свободного времени, я решил побродить по музею Пибоди и повидать Таню. Я нашел ее на обычном месте – за столом в комнате для курения в подвале музея: она была заядлой курильщицей с шестнадцати лет.

Таня, всегда немного нервная, на этот раз была необычайно взволнована и поделилась со мной своим открытием: она обнаружила, как она выразилась, «особый шаблон дат» в надписях ее старого памятника Пьедрас-Неграс. Перед Таней на столе лежала диаграмма, в которой она свела все даты с многочисленных стел этого города. Опираясь на диаграмму, Таня объяснила мне, что означает этот шаблон: содержанием текстов на памятниках майя была история, простая и понятная, а вовсе не астрономия, религия, пророчества и т. д. Фигуры на стелах и притолоках разрушенных майяских городов были смертными мужчинами и женщинами, а не богами и даже не жрецами.

Меня словно громом поразило. Одним ударом эта необыкновенная женщина разрубила гордиев узел эпиграфики майя и открыла мир династического соперничества, царских браков, захвата пленников и других деяний элиты, что всегда было в центре внимания государств всего мира с глубокой древности. Майя стали человеческими существами из плоти и крови.

Таня сказала мне, что отправила статью о своем открытии в журнал «American Antiquity», и, когда эта статья, озаглавленная «Историческое значение шаблона дат в Пьедрас-Неграсе, Гватемала», вышла в следующем году [7], вся область исследований майя пережила настоящую революцию. Мы вступили в эру Проскуряковой.

О том, как работал ее мозг, наглядно свидетельствует статья, опубликованная ею через год в журнале музея университета Пенсильвании «Expedition» [8] по предложению старого Таниного друга и ярого ее сторонника Саттертуэйта. Написанная для широкой аудитории, статья представляет собой замечательный пример логического изложения, объясняющего всю последовательность шагов, которые привели Проскурякову к ее знаменательному открытию.

Все началось, как сообщает Таня, в 1943 году, когда Томпсон исправил датировку стелы 14 из Пьедрас-Неграса с 800 года, как полагал Морли, на 761 год. Эрик описал ее как одну стелу из группы, изображающей «богов, сидящих в нишах, образованных телами небесных драконов», и отметил, что предложенное исправление сделало стелу 14 первой в ряду монументов перед храмом О-13.

Спустя несколько лет Таня заметила не только то, что стела 33 содержала похожую сцену (но без ниши), но и что все монументы этого типа были первыми, которые воздвигались поочередно в ряд перед конкретной пирамидой. Позднее через каждый хотун (интервал в пять тунов, или чуть менее пяти лет) в этом же ряду устанавливался монумент с другим мотивом, и так до тех пор, пока рядом с другим храмом не начиналась установка еще одного подобного ряда. Короче говоря, существовали различные серии монументов, и каждая серия начиналась со стелы, изображающей фигуру в нише.

В то время Таня считала, что стелы с нишами изображают освящение нового храма (точка зрения, скорее, в стиле Томпсона): лестница с отпечатками ног, ведущими наверх к нише, призвана символизировать подъем на небеса принесенного в жертву, чье тело иногда изображено у подножия лестницы. Затем она начала искать в надписях на этих стелах особое иероглифическое выражение, которое могло бы обозначать человеческую жертву.

«То, что я обнаружила, – вспоминала Таня, – положило начало совершенно новому ходу мыслей и привело к неожиданным выводам». И вот что она нашла.

1) На каждой стеле с нишей была дата, предшествующая дате ее возведения (последняя всегда соответствовала концу хотуна, или пятилетия), а за этой более ранней датой всегда сразу же шел знак, который Томпсон условно обозначил как «иероглиф зубной боли», поскольку он состоит из головы с перевязанной челюстью (или из «лунного знака», тоже перевязанного).

2) Годовщины этого события, чем бы оно ни было, впоследствии часто записывались, но только на монументах этой же группы.

3) Единственными общими датами для двух групп стел были даты, отмечающие конец условных временных периодов (сегментов долгого счета), что доказывает, что каждая серия памятников представляет собой независимый набор записей.

4) Но самой ранней в серии была не дата, ассоциирующаяся с «иероглифом зубной боли», а другая, всегда отстоящая на промежуток от 12-ти до 31-го года. За этой «начальной датой» обязательно следует знак, который показался Томпсону похожим на голову лягушки, смотрящую вверх, отсюда и условное название: «иероглиф перевернутой лягушки». В скобках отметим, что Типл думал, что этот знак означал день новолуния или возраст новой луны. Эта начальная дата не имела исключительного значения, так как записывалась ретроспективно – после того, как произошло событие «иероглифа зубной боли» и начинает отмечаться его юбилей.

Затем Таня сформулировала три гипотезы, чтобы объяснить свои наблюдения:

– дата, связанная с «иероглифом перевернутой лягушки», – это дата рождения человека, изображенного сидящим в нише;

– дата, связанная с «иероглифом зубной боли», – это дата вступления на трон человека, изображенного сидящим в нише;

– вся серия записей охватывает время жизни правителя.

Взяв только те серии, хронология которых полностью известна, Таня рассчитала продолжительность каждой серии; эта продолжительность составляла 60, 64 и 56 лет – естественный срок жизни правителя.

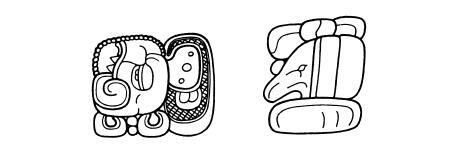

Рис. 37. Иероглифы династических событий, идентифицированные Проскуряковой: слева – рождение («иероглиф перевернутой лягушки»); справа – воцарение («иероглиф зубной боли»).

Следующий шаг еще глубже погрузил Таню в мир давно исчезнувших владык леса: это был поиск их личных имен и титулов. Она полагала, что эти иероглифы должны отличаться в каждой серии, в то время как иероглифы событий будут оставаться постоянными. Таня нашла то, что искала, – именные фразы из трех или четырех иероглифов, – но ей еще предстояло доказать, что они действительно связаны с изображенными на монументах фигурами.

Тогда она обратилась к стелам 1 и 2 из того же Пьедрас-Неграса. На лицевой стороне каждой стелы была изображена явно мужская фигура, хотя изображение сильно повреждено, а на оборотной стороне – некая объемистая фигура в мантии. В соответствии с превалирующей в майянистике догмой, что классические майя жили в теократическом обществе, эти фигуры считались изображениями мужчин-жрецов, но работа Тани разрушила это заблуждение. Фигуры в мантиях оказались женщинами, что и в голову не могло прийти прошлым поколениям майянистов [9]!

На обеих стелах запечатлена одна и та же дата рождения, за ней следует одна и та же пара именных иероглифов, каждый с префиксом в виде женской головы, изображенной в профиль. Таня определила этот префикс как классификатор для женщин – теперь он читается как ix (иш) «госпожа…», и такое употребление было засвидетельствовано на постклассическом Юкатане. Женщина на стеле 1 стоит одна, а на стеле 3 рядом с ней сидит маленькая фигура в мантии с датой рождения на 33 года позже первой и с собственным именем, начинающимся с женского префикса. Из этого мог быть только один вывод: портреты на обеих стелах изображают одну и ту же женщину, несомненно, жену мужчины, чье изображение находится на лицевой стороне, а маленькая фигура – ее дочь. Таким образом, делает вывод Таня, памятники фиксируют жизнь реальных людей и упоминают их имена и титулы.

Рис. 38. Префикс ix (иш) для женских имен и титулов.

Как и многие великие открытия, открытие Тани было так просто и так очевидно, что уму непостижимо, как эпиграфисты вроде Морли и Томпсона, годами располагавшие теми же данными, не наткнулись на него. Таня была права, когда сказала: «Задним числом идея о том, что тексты майя записывают историю, называя правителей или властителей городов, кажется настолько естественной, что странно, что ее прежде тщательно не исследовали» [10].

По правде говоря, и раньше раздавались голоса, высказывавшие эту идею, но то были голоса вопиющих в пустыне. Помните, что Стефенс говорил о Копане еще в 1841 году? «Я верю, что его история высечена на его памятниках». В его дни еще нельзя было прочитать или понять ни одну из дат на каменных скульптурах классических городов. Но в 1901 году богатый бостонский аристократ Чарльз Боудич, ангел-инвестор экспедиций музея Пибоди в Центральную Америку и авторитет в хронологии майя, сказал, комментируя отчет Теоберта Малера о Пьедрас-Неграсе и его монументах: «Давайте предположим, что первая дата на стеле 3 обозначает рождение, вторая – инициацию в возрасте 12 лет и 140 дней или в период полового созревания в этих теплых климатических условиях, третья – избрание вождем в возрасте 33 лет и 265 дней, а четвертая – его смерть в возрасте 37 лет и 60 дней» [11]. После такого же толкования стелы 1 он спрашивает: «А не могли ли два человека, изображенные на этих стелах, быть близнецами с одинаковым днем рождения?»

Дэвид Келли так прокомментировал этот отрывок: «Если бы Боудич или какой-нибудь современный ему ученый решился проверить иероглифический контекст этой сильной идеи, ученые, исследующие письменность майя, могли бы сберечь лет шестьдесят, которые потратили на сомнительные астрономические интерпретации» [12].

Еще в 1910 году Герберт Спинден, пионер в изучении искусства майя и в этом отношении предшественник Проскуряковой, по-новому взглянул на темы майяской скульптуры [13]. «Судя по резным изображениям, – писал он, – многие монументы южных майя являются памятниками завоеваний», изображающими как победителей, так и побежденных. «Теперь очевидно, что присутствие вассалов и повелителей на монументах увеличивает вероятность того, что они отмечают фактические исторические события и что на них изображаются реальные исторические персонажи».

Затем Спинден обратил внимание на стелу 12 из Пьедрас-Неграса, на которой изображен военачальник, склонившийся над связанными пленниками и охраняемый, как считал Спинден, двумя воинами (на самом деле это сахали, вспомогательные военные предводители). На телах победителей и жертв или рядом с ними располагаются группы иероглифов, так что «представляется разумным предположить, что там записаны имена людей и мест». Удивительным образом, как указал мне Дэвид Стюарт, в этой же статье Спинден выделил иероглифическое сочетание в виде головы летучей мыши, встречающееся на этом и многих монументах не только в Пьедрас-Неграсе, но и в других городах, которое «может иметь некоторое общее значение типа “здесь идет имя”». Почти восемьдесят лет спустя сам Стюарт идентифицировал это сочетание как вводящее имя резчика.

Спинден предвосхитил многое, что сегодня мы считаем само собой разумеющимся. Воистину трагедия, что столько его идей о мезоамериканской цивилизации было проигнорировано и отброшено в эру Томпсона только потому, что он всю жизнь придерживался схемы корреляции майяского и христианского календарей Морли, оказавшейся несостоятельной. Я познакомился со Спинденом, когда тот был глубоким стариком, но когда-то это был по-настоящему оригинальный мыслитель.

Хотя мы думаем о позднем Сильванусе Морли как о лидере антиисторической, «времяпоклонческой» школы, ранний Морли придерживался другого мнения. Под впечатлением многочисленных испанских сообщений, что поздние майя до Конкисты хранили подробные истории в своих складывающихся книгах, Морли писал в 1915 году: «По этой последней причине автор считает, что практика записи истории в иероглифической письменности возникла наряду со многими другими обычаями в Южной области, и, следовательно, надписи на памятниках южных городов, вероятно или по крайней мере частично, имеют исторический характер» [14].

Как полагали Томпсон и постаревший, но отнюдь не помудревший Морли, классические майя были непохожи на другие цивилизованные народы и даже на мезоамериканских соседей, таких как миштеки, чья страсть к собственной истории отражена во многих поздних кодексах. Опять же, Томпсон мог убедить себя и коллег, того же Морли, например, в чем угодно, если это совпадало с его собственными предубеждениями и пристрастиями. В 1950 году в своей «Иероглифической письменности майя» он утверждал:

«Я не верю, что на монументах записаны исторические события. Почти полное отсутствие дат, общих для двух городов, помимо конца периодов… вызвано, я полагаю, почти безграничной возможностью выбора дат при сборе информации об окончаниях катунов. Жрец в одном городе, оценивая аспекты конца катуна, уделял больше внимания лунным влияниям и, соответственно, при выборе дат руководствовался ими, а жрецы в других городах, возможно, рассматривали как первостепенные солнечные влияния и отбирали даты с учетом этого» [15].

Искусно разработанная, но совершенно ошибочная теория детерминант Типла, объясняющая даты, отличавшиеся от круглых, как поправки к солнечному году в календаре, навсегда покорила Томпсона. Он просто не мог представить жрецов – предков Хасинто Куниля – записывающими мирскую историю. По мнению Эрика, даже сцены, изображающие жертвоприношение пленников, могли быть только религиозными по своей сути, а не в ознаменование победы. Как и марксисты, о которых он так много думал, Эрик всегда находил то, что, по его мнению, было для него самым важным.

Реакция Томпсона на ересь Тани 1960 года была неожиданно мягкой, несмотря на крушение одного из столпов, поддерживавших его общие взгляды на майя. Однажды Таня сказала Питеру Мэтьюзу, как сильно переживала, что не успела вовремя сообщить Эрику о своих открытиях, чтобы тот исправил предисловие к переизданию «Иероглифической письменности майя» в 1960 году и тем спас себя от последующего конфуза. Когда она дала читать ему свою еще не опубликованную статью, Эрик сразу же ответил: «Этого не может быть!» Но после того, как забрал статью домой и прочитал той же ночью, на следующее утро полностью изменил свое мнение: «Конечно, вы правы!» [16] Хотя Таня была русской, она не казалась ему «красной угрозой».

Читатель может заметить, что великий прорыв Проскуряковой имел мало общего с языком майя: для ее непосредственной цели было неважно, написаны ли тексты на шведском или суахили, поскольку ее подход был чисто структурным. И она была не единственным эпиграфистом, сосредоточившимся на смысле и интерпретациях, а не на чтении на том или ином языке майя. Ей был интересен подход Кнорозова и проблемы лингвистической дешифровки, но в ее собственных исследованиях они играли небольшую роль, а с годами она и вовсе потеряла к ним интерес.

То же самое можно сказать и о ее друге Генрихе Берлине, немецком оптовом торговце бакалейными товарами, который сбежал в Мехико от преследований Гитлера в 1930-е годы. В качестве хобби Берлин много лет анализировал структуру надписей Паленке, что было относительно легко благодаря высокому качеству эпиграфических материалов Альфреда Моудсли и новым надписям, найденным в 1940-х и 1950-х годах Альберто Русом и другими мексиканскими археологами.

Наиболее впечатляющей находкой Руса, имевшей поистине космические масштабы, было открытие склепа и саркофага в самой большой пирамиде Паленке – Храме Надписей. Это открытие сыграет важную роль на следующем этапе нашей истории, но об этом поговорим позже. Здесь же достаточно сказать, что на сторонах саркофага были вырезаны человеческие фигуры, сопровождаемыми иероглифами, и в 1959 году, за год до статьи Тани, Берлин предположил, что эти иероглифы были именами предков человека, похороненного в столь впечатляющей позднеклассической гробнице [17]. Другими словами, надпись должна была быть исторической.

В 1940 году Морли еще мог заявить, что «автор сильно сомневается, что какой-то топоним когда-либо будет найден в каменных надписях майя» [18]. Но в 1958 году во французском журнале «Journal de le Société des Américanistes» появилась небольшая статья, в которой сообщалось об открытии того, что получило название «эмблемные иероглифы» из-за отсутствия более подходящего термина [19].

Эмблемные иероглифы состояли из трех частей:

1) так называемый «суперфикс в виде иероглифа бен-ич», значение и чтение которого будет установлено только несколько лет спустя;

2) специальный префикс, который Томпсон (как оказалось, ошибочно) связал с водой, и

3) главный знак, который, как понял Берлин, варьируется в зависимости от города, с которым он связан.

Это было действительно важное открытие, имевшее далеко идущие последствия для будущих исследований майя, но оставалось неясным, и дискуссия идет до сих пор, отражают ли эмблемные иероглифы топонимы, или имена богов-покровителей городов, или управлявшие ими династии.

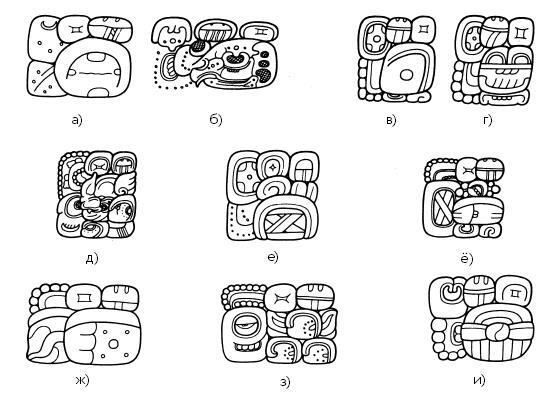

Как бы то ни было, Берлин преуспел в выделении эмблемных иероглифов для Тикаля, Наранхо, Йашчилана, Пьедраса-Неграса, Паленке, Копана, Киригуа и Сейбаля (рис. 39), а теперь нам известны и многие другие. Иногда в надписях одного города может использоваться более одного эмблемного иероглифа: например, в Йашчилане их два, как и в Паленке. Более того, Берлин не преминул указать, что время от времени эмблемные иероглифы одного города будут появляться в надписях другого, указывая на какую-то связь между ними, и намекнул, что изучение распределения эмблемных иероглифов может позволить провести анализ политической географии майя.

Как и Герман Бейер до него, Берлин интересовался структурой текстов и выделением повторяющихся последовательностей. Он увидел, что эмблемные иероглифы иногда ассоциировались с тем, что он называл «бесполезными катунами» – иероглифами двадцатилетних календарных периодов, сопровождаемыми «суперфиксами в виде иероглифа бен-ич» и числительными префиксами, но не дал им никакого объяснения. Задача выяснить значение «катунов бен-ич» (так позднее стали называть «бесполезные катуны») и найти личные имена, которые появились вместе с ними и с эмблемными иероглифами, досталась Тане.

Берлин продолжал публиковать дальнейшие исследования о текстах Паленке. Одним из его выдающихся достижений было обнаружение «паленкской триады» богов [20], которая, как мы увидим, играет крайне важную роль в мифологической истории этого города. Значительная часть его работы стала основой для блестящих фонетических исследований Флойда Лаунсбери в следующие десятилетия. Я спрашивал людей, которые знали Берлина (он умер в 1987 году), почему сам Берлин не интересовался фонетическим анализом, подобным тому, который был предложен Кнорозовым, почему не уделял достаточного внимания проблемам лингвистической дешифровки, и Линда Шили сказала мне, что, по словам самого Берлина, «он был слишком стар для таких вещей».

Рис. 39. Великое открытие Берлина – эмблемные иероглифы:

а, б) Паленке; в, г) Йашчилан; д) Копан; е) Наранхо; ё) Мачакила; ж) Пьедрас-Неграс; з) Сейбаль; и) Тикаль.

Но возраст Берлина – не объяснение причины. В 1969 году он опубликовал в журнале «American Antiquity» короткую и недовольную рецензию на мою книгу «Майя», которая ему явно не понравилась (коли на то пошло, похоже, он не одобрил ни одну из моих работ, а поскольку я никогда его не знал, это не могло быть основано на личной неприязни) [21]. Вот его прощальный выстрел:

«Ко кратко рассматривает тему иероглифического письма майя и позиционирует себя как горячий последователь фонетических слоговых чтений, предложенных Юрием Кнорозовым. К сожалению, Ко не упоминает о серьезной критике кнорозовского подхода Эриком Томпсоном, что наводит читателя на мысль, что таковой подход бесспорно является положительным достижением в дешифровке иероглифов майя, что, по мнению рецензента, неверно».

В своей враждебности к подходу Кнорозова Берлин был, по крайней мере, последовательным. Его прощальная работа в эпиграфике появилась в 1977 году и называлась «Знаки и значения в надписях майя» [22]. Напрасно искать в ней упоминания о публикациях Кнорозова или чего-то в том же духе – подозреваю, вероятность того, что древние майя действительно говорили на языке майя, для Берлина не имела никакого значения.

Поворачивая на северо-запад, к прибрежной равнине Мексиканского залива, река Усумасинта делает небольшую петлю. В этой петле на мексиканской стороне границы между Мексикой и Гватемалой находится классический город Йашчилан, который исследовали в XIX веке Малер и Моудсли. По типично майяской традиции город стоит на естественных террасах и крутых холмах, возвышающихся над рекой, и славится красотой рельефных скульптур, лучшие из которых были вывезены Моудсли в Британский музей. Помимо стел и иероглифических лестниц большинство резных изображений в Йашчилане находятся на нижней и передней сторонах плоских известняковых притолок, венчаюших дверные проемы наиболее важных храмов.

Опираясь на великолепную графическую и фотографическую документацию, оставленную Моудсли и Малером, Проскурякова переключила внимание с Пьедрас-Неграса на рельефы Йашчилана, которые она лишь кратко затронула в статье 1960 года, но подробно проанализировала в 1963 и 1964 годах. В ту пору Таня была на пике своих научных сил [23]. Она разработала династическую историю для этого города майя, но ограничилась коротким, чуть более столетия промежутком, когда была высечена бо́льшая часть скульптур Йашчилана и возведены основные здания. Этот культурный всплеск был заслугой двух агрессивных и воинственных лидеров VIII века, причем у обоих в именные иероглифы входила голова ягуара. Старшего из этой пары Таня условно назвала «Щит-Ягуар», поскольку перед головой ягуара стоял какой-то знак, напоминающий щит. «Щит-Ягуар» прожил очень долгую жизнь и умер, когда ему было далеко за девяносто. Ему наследовал сын, которого Таня назвала «Птица-Ягуар» и чей именной иероглиф начинался с изображения какой-то птицы, скорее всего, голубой котинги.

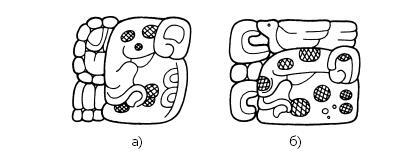

Рис. 40. Правители Йашчилана: а) «Щит-Ягуар»; б) «Птица-Ягуар».

В результате своего исследования Таня пришла к четырем выводам:

во-первых, показала, что за личными именами правителей обычно следовал эмблемный иероглиф данного города;

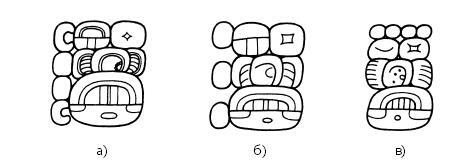

во-вторых, решила проблему «катунов бен-ич» Берлина (рис. 41): они информируют читателя, на каком катуне (двадцатилетии) жизни был правитель, когда происходило такое-то событие, считая от даты его рождения (я, Майкл Ко, пишу эту книгу на своем пятом катуне, потому что мне сейчас восемьдесят один);

в-третьих, Таня установила, что военные события, связанные с захватом пленников и часто встречающиеся в надписях Йашчилана, всегда записаны иероглифической комбинацией, для которой она принимает чтение Кнорозова chukah (чуках) – прошедшее время глагола chuk (чук) «захватить в плен»;

наконец, в-четвертых, Таня определила, что на притолоках иногда воссозданы обряды кровопускания, как, например, на знаменитой притолоке 24, где изображена жена «Щита-Ягуара», продевающая веревку с шипами через язык в годовщину рождения своего мужа, и выделила иероглиф, обозначающий этот отвратительный, но важный обряд.

Рис. 41. «Катуны бен-ич» (или возраст в двадцатилетиях): а) второй катун; б) третий катун; в) четвертый катун.

Теперь даже для самых невежественных в лингвистике майянистов становится до смешного просто просмотреть текст и интерпретировать сцену на притолоке 8 из Йашчилана, отмечающую победу на поле битвы 9 мая 755 года. На ней «Птица-Ягуар» и его спутник, ныне известный как К’ан-Ток, один из его военных предводителей, или сахалей, захватывают пленников. Богато одетый «Птица-Ягуар» держит за запястье своего пленника, менее роскошно одетый спутник – за волосы своего. Несчастные пленники опознаются по именам, вырезанным на их бедрах, как предполагал еще Спинден. Текст начинается в верхнем левом углу с циклической даты 7 Имиш 14 Сек (буквально «день 7 Имиш, 14-е число месяца Сек»), за которой следует глагол chukah (чуках) «он захватил». После этого идет имя пленника «Птицы-Ягуара». В верхней части правого столбца находится сочетание иероглифов, которое мы теперь читаем (фонетически) как u ba-k(i), u bak (у-бак) «его пленник», а заканчивается предложение именем «Птицы-Ягуара» и эмблемным иероглифом Йашчилана. Более короткий текст в центре притолоки содержит имена боевого соратника «Птицы-Ягуара» и его пленника.

Как известно читателю из главы второй, языки майя характеризует порядок слов «глагол – объект – субъект», или ГОС, в предложении с переходными глаголами, в отличие от нашего порядка СГО («субъект – глагол – объект»). Именно так ведет себя иероглифическое предложение на притолоке 8, как и в большинстве текстов в надписях, которые упоминают переходные действия. Вполне естественно, что лингвисты майя из различных университетов, которые помалкивали, пока их коллег громил Томпсон, начали прислушиваться к тому, что происходит в эпиграфическом мире. К их удивлению, оказалось, что, как и предсказывали Уорф и Хилл, классические надписи отражали язык майя и этому были прямые доказательства.

Итак, плацдарм для согласованной атаки на классические надписи майя городов низменностей был подготовлен.

Рис. 42. Притолока 8 из Йашчилана, военный памятник «Птицы-Яуара».

Но остановимся ненадолго и посмотрим, с чем эпиграфисты имели дело в 1960-е годы. Учитывая, что археологи института Карнеги трудились на ниве майянистики почти полвека, логично ожидать, что они создали обширный корпус всех известных монументальных текстов майя подобно египетскому корпусу, выпущенному учеными Наполеона всего за несколько лет. Можно также предположить, что институт Карнеги пошел по стопам Моудсли и нанял штат первоклассных фотографов и художников, единственной задачей которых было опубликовать все известные надписи, которые еще не появились в «Биологии Центральной Америки». Однако ни Морли, ни Томпсон – два ведущих эпиграфиста института Карнеги – не чувствовали ни потребности, ни необходимости запустить такую программу. Как я уже говорил, «Надписи Петена» Морли являются печальным примером отхода от высокого уровня «Биологии Центральной Америки» Моудсли. Прекрасные фотографии Малера, опубликованные музеем Пибоди в начале прошлого века, оказались полезными для Проскуряковой, когда она работала над текстами Пьедрас-Неграса и Йашчилана, но ничто не заменит изображения, которое включает подробную и точную прорисовку рельефной надписи и ее фотографию в том же масштабе.

Если быть совсем уж въедливым, одной из причин могла быть и неудача Морли и Томпсона в дешифровке иероглифов майя. Подобно собаке на сене, оба, возможно, решили, что, если уж они не смогли разгадать письменность майя, то не следует облегчать работу и другим. Вряд ли Томпсон испытывал удовольствие при мысли о нынешних или будущих Келли и Кнорозовых, обладающих доступом ко всем письменным записям его майя.

Летним вечером 1969 года в моем доме в Нью-Хейвене зазвонил телефон. Звонил мой старый друг Стэнтон Кэтлин из нью-йоркского Центра межамериканских отношений. Стэнтон был помощником директора Йельской художественной галереи, когда я впервые приехал в Нью-Хейвен в 1960 году, и искренне увлекался искусством Латинской Америки. Он сообщил мне, что фонд Стеллы и Чарльза Гутманов заинтересован в крупном финансовом вложении в дешифровку иероглифов майя, в частности, предлагает помочь с высокоскоростными компьютерами. Что я об этом думаю и есть ли у меня какие-либо предложения?

Я не задумываясь ответил: «Заниматься сейчас компьютерами – это выбрасывать деньги на ветер. Это уже попытались сделать в Советском Союзе, но не сработало, как ясно показал Кнорозов. Во всяком случае, это означает поставить телегу перед лошадью, потому что единственное, что сейчас сдерживает прогресс дешифровки, – это отсутствие настоящего корпуса надписей майя. Почему бы вам не создать и не профинансировать программу, которая позволит сделать пригодными для использования все надписи, которые еще должным образом не задокументированы?»

Стэнтон вновь связался с Гутмановским фондом, и было решено создать консультативный комитет, который соберется в Нью-Йорке. По моему предложению в состав комитета вошли Таня Проскурякова (естественно), Флойд Лаунсбери из Йеля и Гордон Экхольм, куратор в Американском музее естественной истории. Мы встретились и без всяких разногласий решили, что «добывать эпиграфический бекон» (как мы помним, любимая фраза Морли) будет Ян Грэм, британский исследователь и поклонник культуры майя. Его рекомендации были превосходны: участвуя в ряде исследовательских экспедиций, он обнаружил множество новых археологических памятников в малоизвестных районах Петена, куда добраться можно было только пешком или верхом на мулах. Что еще более важно, он возродил высокое качество документации, отвечавшее стандартам, установленным его соотечественником Альфредом Моудсли. Это был именно тот человек, который должен был начать работу по созданию корпуса [24].

В сентябре Грэм подал заявку в фонд, и, когда она была утверждена, работа над корпусом началась. Принимая во внимание, что Грэм жил в Кембридже в штате Массачусетс, мог работать в музее Пибоди и был тесно связан с Проскуряковой, комитет решил, что музей и должен стать штаб-квартирой проекта. Именно туда институт Карнеги сдал на хранение свои обширные архивы фотографий и заметок после того, как в 1958 году бюрократы в Вашингтоне решили свернуть всю археологическую деятельность. Но превосходная документация, что велась в ходе реализации масштабной программы университета Пенсильвании в Тикале, и великолепные прорисовки рельефов Паленке, которые появятся вскоре, дали майянистам материал для анализа, сравнимый с «Описанием Египта», ставшего основой для дешифровки Шампольона.

Есть китайское проклятие, которое гласит: «Чтоб ты жил в интересные времена!». Для американского академического ученого, как я, 1960-е и начало 1970-х годов, безусловно, были именно таким временем. Эти годы были отмечены массовыми беспорядками студентов, выступавших за гражданские права чернокожих в Америке и против войны во Вьетнаме. Даже в кампусе Йельского университета, еще не затронутом вспышками насилия, охватившего другие университеты, нелегко было уединиться в башне из слоновой кости и сосредоточиться на событиях прошлого и изучении письменности людей, живших в лесах Центральной Америки более тысячи лет назад. Но и я одно время оказался в центре урагана: лидер студенческой забастовки, которая парализовала Йельский университет в мае 1970 года, был студентом департамента антропологии, который возглавлял я, непосредственно отвечая за сохранность трех зданий. В первый день мая на улицы Нью-Хейвена вышли тысячи экстремистски настроенных демонстрантов с призывами сжечь все до основания, так что национальная гвардия даже получила приказ занять позиции вокруг кампуса.

И все же для меня, как и для многих моих коллег, это был в каком-то смысле самый интеллектуально стимулирующий период, который я когда-либо переживал, каким бы сложным он ни был. Эти длинноволосые студенты доставляли немалое беспокойство, но у них были подлинно пытливые умы.

Во второй половине 1960-х годов я был погружен в изучение цивилизации ольмеков, предшествующей майя, и под моим руководством велись масштабные раскопки археологического памятника Сан-Лоренсо-Теночтитлан на побережье Мексиканского залива в Мексике. Но я не утерял связь с майянистикой и понимал, что в ней разворачивались захватывающие события. С подачи моих студентов, особенно Дэвида Джоралемона, я увлекся ольмекской и майяской иконографией, и мне представлялось, что пришла пора развивать иконографические исследования майя наряду с эпиграфическими. Иными словами, пришло время не для политической революции, которую так уверенно предсказывали многие из наших учеников-идеалистов (а вместо этого получили Уотергейт), а для революции в моем собственном узком интеллектуальном мирке, для революции в понимании самой развитой доевропейской культуры Западного полушария – классических майя. С падением влияния Томпсона и восхождением звезды Кнорозова, особенно популярного среди лингвистов, филологи и историки искусства уже были готовы объединить усилия со специалистами по эпиграфике. В свою очередь, выявление исторического содержания иероглифических надписей открывало для всех нас безграничные возможности. Что-то должно было случиться.

И это случилось прямо перед Рождеством 1973 года в самом прекрасном из городов майя – Паленке.

Назад: Глава 6 Новый ветер с Востока

Дальше: Глава 8 Люди Пакаля