Книга: Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации

Назад: Глава 7 Эра Проскуряковой: майя появляются в истории

Дальше: Глава 9 Вниз в Шибальбу

Глава 8

Люди Пакаля

«Паленке, самый таинственный из всех городов майя, хранит свои секреты более двенадцати столетий. Это место окутано аурой, которая так трогает и неотразимо притягивает. Его загадочная архитектура сродни моцартовской роскоши мелодий и классической элегантности – она поет, она не немая, как тяжелая и консервативная архитектура большинства других городов классических майя. Мягкий паленкский известняк изваяний просто светится оригинальностью и гармонией. Многовековое присутствие строителей города ощущается всеми, кто погружается в атмосферу Паленке» [1].

Джилетт Гриффин из Принстона, автор этого поэтического описания, – человек эмоциональный, но его восторг не преувеличен. Более двух столетий несравненная красота этого классического города, расположенного на западном краю низменных областей майя, вдохновляла путешественников на строки, подобные этим.

Расположенный в предгорьях Сьерра-де-Чьяпас, в окружении высоких тропических лесов город занимает стратегическое положение над обширной равниной Усумасинты. К началу VII века местные архитекторы научились создавать обширные постройки с изящными сводами и кровельными гребнями, придавая городским сооружениям простор, которого не хватает массивным дворцам и храмам других майяских городов. И под эгидой двух своих величайших царей художники Паленке достигли таких высот мастерства в искусстве рельефной резьбы и лепнины, какие редко встретишь в других районах земли майя. Именно эти рельефы с их сложными сценами и длинными иероглифическими текстами так очаровали Антонио дель Рио и его художника Рикардо Альмендариса, эксцентричного романтика Вальдека, отцов-основателей археологии майя Стефенса и Казервуда, и Альфреда Моудсли.

Однако, как мы помним, задолго до того, как великолепные материалы Моудсли были собраны в конце XIX века, Константин Рафинеск связал тексты Паленке (тогда называвшегося Отулум – по названию ручья, протекающего через руины) с Дрезденским кодексом. Он предположил, что эта письменность когда-нибудь будет переведена, поскольку на языке майя, утверждает Рафинеск, все еще говорят в районе Отулума.

Пророческие слова!

Весь город теперь нанесен на карту в мельчайших деталях. Мы знаем, что он большой, хотя центр, который видят толпы современных туристов, относительно компактен. Среди скоплений зданий высится Дворец – огромный лабиринт длинных построек с внутренними дворами, возведенный сменявшими друг друга правителями. Роскошные, покрытые штуком пилястры этих построек просто ошеломили Стефенса и других ранних путешественников. Над дворцом возвышается уникальная башня Паленке, с вершины которой открывается потрясающий вид на руины и окрестности.

К юго-востоку от Дворца находится «Группа Креста», в которой доминирует Храм Креста, названный так из-за мирового дерева крестовидной формы, изображенного в центре рельефа в святилище на вершине храма. Из-за этого изображения на майя словно наложено проклятие – столько фантастических теорий на эту тему рождено сумасшедшими или полусумасшедшими дилетантами. Рельеф Храма Креста тоже был частым объектом безумных идей: в 1956 году мы с женой сидели в кафе Мериды рядом с американцем, который называл себя апостолом церкви Иисуса Христа Святых последних дней и заверял нас, что Иисус вернулся на землю после распятия и проповедовал толпам индейцев перед Храмом Креста.

Если оставить в стороне фантастические выдумки, три храма «Группы Креста» выстроены по единому шаблону: в каждом есть внутреннее святилище с кровлей и большим внутренним рельефом из известняка, на котором изображены две богато одетые фигуры, высокая и низкая, перед неким ритуальным объектом. Сопровождающие иероглифические тексты очень длинные и сложные и содержат большое количество дат. Кто эти персонажи и о чем говорится в текстах? Поколения эпиграфистов не смогли дать этому объяснения.

По моему мнению, тремя величайшими археологическими открытиями, когда-либо сделанными в области майя, были фрески Бонампака, обнаруженные Джайлсом Хили в 1946 году, фрески Сан-Бартоло (мельком я упоминал о них в главе второй) и гробница внутри пирамиды Храма Надписей в Паленке [2]. До 1949 года в Паленке не проводились масштабные раскопки, пока мексиканский археолог Альберто Рус Луильé не был назначен руководителем программы интенсивных раскопок Национального института антропологии и истории (INAH). Финансовую поддержку ему оказал Нельсон Рокфеллер, давнишний сторонник культурного обмена между Соединенными Штатами и Латинской Америкой. В те дни Рус был одним из самых ярких представителей молодого поколения мексиканских антропологов, а не ксенофобом-самодержцем, каким стал впоследствии. Но что бы я или кто-то другой ни думал о нем, нельзя отрицать, что он был первооткрывателем того же уровня, что и Говард Картер, открывший гробницу Тутанхамона.

Звездный час в жизни Руса настал в воскресенье 15 июня 1952 года. После нескольких сезонов, посвященных расчистке потайного туннеля со сводчатым перекрытием, который вел из верхнего храма к основанию Храма Надписей, Рус и его рабочие обнаружили подземный склеп, и эта находка превосходила самые смелые мечты археолога. Посреди комнаты находился огромный каменный саркофаг, покрытый гигантской резной плитой, а стены склепа были украшены фигурами девяти владык или богов в архаических одеяниях. Приподняв массивную плиту при помощи домкратов, Рус увидел останки великого правителя, лежащего в углублении, сделанном в форме рыбы. На лицо была наложена мозаичная маска из жада, пальцы покрыты жадовыми кольцами, и почти все тело было усыпано жадом, самым драгоценным материалом, известным майя.

Не вызывало сомнений, что властитель, которого Рус назвал «8 Ахав» по предполагаемой дате рождения, вырезанной на торце крышки саркофага, приказал построить гробницу и покрыть ее огромной пирамидой еще при жизни, как фараоны Древнего Египта. Но не Русу было суждено выяснить, кем был этот человек и что он значил для истории древнего города.

Новая заря в майянистике и скачок в дешифровке начались жарким августовским днем 1973 года в небольшом городке Паленке, что стоит неподалеку от знаменитых руин, на заднем крыльце уютного дома с соломенной крышей, которым владела жилистая седовласая художница и ее муж.

Мерл Грин Робертсон родилась и выросла в Монтане [3] и говорила и по-английски, и по-испански с сильным западным акцентом – «Паленке» у нее звучало как «Пленки». Мерл рисовала с детства, и родители поощряли ее талант, позволяя украшать пустые стены собственной комнаты. Она специализировалась в сфере искусства в университете Вашингтона, но окончила колледж в Калифорнийском университете в Беркли. После недолгого преподавания искусства и архитектуры в военной академии в районе Бэй Нью-Йорка, где ее муж Боб был директором школы, Мерл и Боб Робертсоны перешли работать в школу Роберта Льюиса Стивенсона в Пеббл-Бич, штат Калифорния.

К началу 1960-х годов после нескольких поездок с учениками в Мексику Мерл увлеклась мексиканской культурой и археологией. Свои художественные таланты она применила для документирования монументов майя в джунглях и исследования ранее неизвестных или малоизвестных древних городов в верховьях Усумасинты. Мерл оказалась невероятно выносливым путешественником, передвигаясь пешком, на мулах и джипах в поисках стел, чтобы сфотографировать их или изготовить эстампажи. Как вовсе не шутя говорил Дэвид Джоралемон, «когда Мерл уходит в джунгли, она может выжить на подножном корму».

Паленке так очаровал Мерл, что они с Бобом построили дом в городе, вскоре превратившийся в обязательный пункт остановки для бесчисленных иностранных археологов и любителей культуры майя, своего рода Мекку для «паленкофилов». А с 1964 года Паленке вообще стал для Мерл навязчивой идеей. Она считала, что необходимо запечатлеть в городе все что можно, пока его непрочные штуковые и известняковые рельефы не раскрошатся под воздействием загрязнения воздуха, вызванного бурным ростом нефтехимической промышленности Мексики. Мерл подала заявку и получила разрешение Института антропологии и истории на документирование скульптуры Паленке. Вися на шатких лесах или проводя долгие жаркие часы в душном и мрачном интерьере гробницы в Храме Надписей, Мерл, сочетая фотографии, рисунки и эстампаж, подготовила документацию, которая превосходила в деталях и точности даже работу Моудсли.

В тот августовский день 1973 года, о котором мы рассказываем, небольшая компания друзей Робертсонов: ее приятель художник Джилетт Гриффин, куратор доколумбова искусства в Принстонском музее искусств, Линда Шили, чью историю мы вскоре узнаем, ее муж Дэвид и Дэвид Джоралемон из Йельского университета – сидела на крыльце дома Мерл и болтала о Паленке. Именно в этот исторический момент у Джилетта родилась идея круглого стола, объединяющего всех, кто интересуется искусством, археологией и эпиграфикой Паленке. Мнение было единодушным: соберем его как можно скорее и назовем, как предложил Дэвид Джоралемон, «Меса редонда» («круглый стол» по-испански).

Мерл была прирожденным организатором, неизлечимым оптимистом и сердечным человеком, нравившимся почти всем, – редкость в науке, где в изобилии водятся ученые, питающие к оппоненту личную неприязнь. На приглашения, разосланные Мертл, откликнулись почти все, и этот стихийный саммит оказался самой важной конференцией, которая когда-либо проводилась в майянистике.

Первый круглый стол в Паленке открылся 14 декабря того же года и завершился восемь дней спустя [4]. Каждое утро мы проводили рабочее заседание под соломенной крышей просторного зала (или чампы), принадлежащего Моисесу Моралесу, невысокому, сильному человеку, похожему на перуанского писателя Варгаса Льосу. Моисес вместе с семьей приехал в эти места из северной Мексики после службы в мексиканских военно-воздушных силах. Много лет он был главным гидом по руинам Паленке, свободно владел четырьмя языками, был прекрасно знаком с майя-лакандонами и как свои пять пальцев знал тропический лес, где они обитают (теперь бо́льшая часть его вырублена стараниями мексиканского правительства). От Моисеса жители соседней деревни (многие из них были майя-чоль) узнали, чем мы занимаемся, и вскоре мы организовали для них специальные дневные занятия, на которых временами собиралось до пятидесяти слушателей.

Впервые эпиграфисты собрались вместе с историками искусства, астрономами, настоящими полевыми археологами и просто энтузиастами. Встреча была пропитана духом Йельского университета – присутствовали не только три преподавателя, но и три наших самых блестящих студента: Джефф Миллер, чья многообещающая карьера оборвалась после преждевременной смерти несколько лет спустя, Ларри Бардавил и Дэвид Джоралемон. В частности, в докладе Дэвида о кровопускании майя и символике крови был раскрыт целый мир ритуалов и атрибутов знати, которые ранее были неизвестны: правители таких городов, как Йашчилан и Паленке, с помощью жен регулярно протыкали свои гениталии ужасными обожествленными инструментами для кровопускания, сделанными из хвостового шипа ската.

Во второй половине дня мы отправлялись прямо к руинам, чтобы проверить истинность захватывающих идей, возникших в ходе утренних докладов и дискуссий. Мы могли, например, подойти непосредственно к панели Храма Лиственного Креста и увидеть, что одна из фигур действительно размахивает богато украшенной проколкой для гениталий, о которой говорил Джоралемон. Во главе с Линдой Шили мы совершали долгие ознакомительные походы в те части города, что были доступны немногим. Помню, иногда нас сопровождал лысеющий американский турист – мы называли его «папаша Ворбакс» из-за поразительного сходства с персонажем комикса – и его большая дворняга, все время пытавшаяся сбить нас с ног на скользких тропинках.

Не так уж часты конференции, на которых словно запускается некий химический процесс, вызывающий поистине интеллектуальный взрыв, и которые оказываются поворотными точками в развитии познания. Первый круглый стол в Паленке был одной из таких конференций, и высшей точкой этой таинственной «химии» была встреча трех человек, которые никогда не слышали друг о друге, – Флойда Лаунсбери, Линды Шили и Питера Мэтьюза.

Интерес Флойда Лаунсбери к языкам начался рано, поскольку, по его словам, «покинув ферму в Висконсине, в атмосфере столетней давности, я думал, что нельзя считаться по-настоящему образованным, не умея читать по-гречески и по-латыни» [5]. Он и вправду изучал латынь в старших классах, а греческий начал учить, как только попал в университет Висконсина в 1932 году. Семья Флойда была бедна до невозможности, так как они потеряли ферму в начале Великой депрессии. Флойд одолжил пятьдесят долларов у своего учителя английского, чтобы поступить в университет, и путешествовал автостопом до самого Мэдисона.

Флойд специализировался в колледже по математике, и его мечтой было продолжить ее изучение в Геттингене, в Германии, – в то время лишь немногие в Висконсине слышали о Гитлере. Он начал посещать филологические занятия по верхненемецкому, норвежскому и другим индоевропейским языкам и даже записался на курс фонетики. Индейскими языками Флойда заинтересовал блестящий лингвист Морис Сводеш. Сводеш нашел финансово необеспеченному студенту работу в Управлении промышленно-строительными работами общественного назначения у индейцев-онейда в Грин-Бэй, штат Висконсин, что положило начало участию Флойда в исследовании сложных ирокезских языков Северной Америки. Как говорят его коллеги и ученики, Флойд был не просто лингвистом, а полиглотом: вероятно, нет языков труднее, чем онейда и родственные ему, но Флойд овладел и ими.

После Пёрл-Харбора он был призван в армию, и, поскольку имел математическое образование, определен на должность метеоролога. В течение четырех лет службы в военно-воздушных силах он был синоптиком на территории Амапа (Бразилия); туда и пришло письмо, предлагающее ему стипендию фонда Рокфеллера. Флойд взял его с собой, когда в 1946 году вернулся, чтобы закончить Йельский университет в области антропологии и лингвистики.

На первых порах, как и большинство лингвистов того времени, Флойд не занимался системами письма. Его интеллектуальный интерес как исследователя вызывала только устная речь, и его диссертация была посвящена глаголам в языке онейда. Он немного читал о Мезоамерике и верхами пробежался по письменности майя. «Но она меня совсем не заинтересовала, – вспоминал Флойд, – потому что все, что я читал, напоминало трясину. Я подумал, что ступить на это поле как попасть в зыбучие пески – просто шагнешь и провалишься, а это твой конец!» Единственной работой, которая привлекла его, была статья Уорфа 1942 года, вполне понятная для лингвиста.

Но семя пало на плодородную почву. Когда Йельский университет нанял его в качестве инструктора в департамент антропологии, Флойд занялся изучением шумерской клинописи, а кроме того, был заинтригован китайскими иероглифами. Затем он получил письмо от Дика Вудбери, редактора ведущего журнала по американской археологии «American Antiquity», в котором тот просил Флойда прорецензировать две переведенные статьи молодого русского, заявившего об успешной дешифровке иероглифов майя. Это оказались статьи Кнорозова из «Советской этнографии» 1952 и 1954 годов, и они настолько заинтересовали Флойда, что он вытащил из библиотеки издание кодексов майя, напечатанное братьями Антонио и Карлосом Вильякорта. «Это было первое, что имело смысл», – сказал мне Флойд.

Сначала Флойд занимался иероглифами как хобби: «Что меня действительно зацепило, так это не дешифровка, а математические загадки Дрезденского кодекса». И после нескольких лет изучения Дрезденского кодекса Флойд подумал, что может рискнуть и прочитать о нем спецкурс для аспирантов. Сначала он читал его нерегулярно, но в конце концов курс превратился в обязательный ежегодный. Придя в Йельский университет в качестве молодого преподавателя, я прослушал этот курс не один, а два раза. Это был необыкновенный опыт. Это было похоже на работу мыслящей машины: когда Флойду задавали сложный вопрос, он с легкой улыбкой останавливался, а компьютер в его мозгу уже разбирал головоломку и ответ. Неудивительно, что и преподаватели, и студенты слушали Флойда со смесью благоговения и любви.

В эру Томпсона не было необходимости знать какой-либо язык майя, чтобы быть экспертом по иероглифам. Томпсон, например, не мог ни говорить, ни читать на юкатекском или другом языке семьи майя. Когда он думал, что нуждается в лингвистической экспертизе, что, принимая во внимание его взгляды на иероглифику, случалось крайне редко, он полагался на Ральфа Ройса, авторитета по юкатекскому языку в институте Карнеги. Даже сегодня есть эпиграфисты, которые не владеют языком майя или, по крайней мере, не умеют с ним работать. Сравните эту позицию с позицией тех, кто работает над письменностями Старого Света: для специалиста по клинописи немыслимо не знать аккадский или другой ранний семитский язык, для китаиста – не говорить по-китайски. Но майянистика оставалась отдельным миром более века.

Убежденный, как и его коллега лингвист Арчи Хилл, в том, что иероглифы действительно воспроизводили речь, Флойд воспользовался своим курсом и привез в Нью-Хейвен носителей языков майя – юкатекского и чорти, чтобы они выступили в качестве информаторов для его учеников в области полевой лингвистики. От них Флойд приобрел довольно полное понимание языков низменностей (юкатекских и чоланских), на которых, по его мнению, писали древние писцы (теперь-то мы знаем, что на самом деле это был предок майя-чорти).

В 1971 году Элизабет Бенсон, куратор доколумбова искусства в исследовательском центре Дамбартон-Оакс, и я организовали конференцию по мезоамериканским письменным системам в Вашингтоне [6]. Это была любопытная конференция. Мы попросили Флойда, тогдашнего стипендиата в Дамбартон-Оакс, вести заседания и сделать доклад. Таня Проскурякова представила новые важные данные об иероглифах ритуалов кровопускания на притолоках Йашчилана, но, что характерно, отрицала, что в дешифровке достигнут значительный прогресс. Искусствовед из Йельского университета Джордж Каблер утверждал, что иероглифы были просто памятными записками, и повторил слова Томпсона, что они не имеют ничего общего с реальным языком. Но важность конференции для майянистики определил доклад Флойда, в котором была представлена методика, обусловившая прогресс в дешифровке на следующие двадцать лет.

Доклад Флойда была посвящен так называемому «иероглифу бен-ич» [7]. Хотя Таня показала, что в сочетании с числовым коэффициентом (никогда не больше 5) он передавал текущий катун (двадцатилетие) жизни правителя, отсчитывавшийся от даты его рождения, это ничего не говорило о чтении самого иероглифа. Первым его компонентом был знак дня Бен (так он читается на юкатекском), в то время как второй напоминал исследователям глаз (на очень шатких основаниях) и потому получил условное обозначение «ич» («глаз» или «лицо» на юкатекском).

В своей методичной манере Флойд разобрал эти и другие гипотезы и сделал следующие наблюдения:

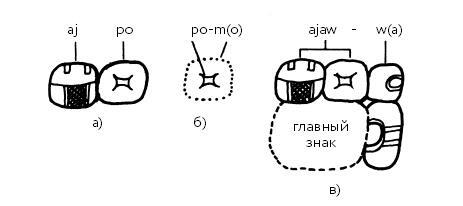

1) «иероглиф бен-ич» обычно функционирует в качестве титула как для людей, так и для богов (Томпсон однажды предложил, что он читается как мужская проклитика ах-);

2) день Бен называется Ах в нескольких горных языках майя;

3) предполагаемый знак «ич» использовался Ландой в удвоенной записи в качестве очевидного фонетического подтверждения для иероглифа первого месяца календаря Поп. Следуя кнорозовской сингармонической теории, эта комбинация должна быть прочитана как po-p(o), Pop (Поп) и поэтому знак «ич» должен читаться po;

4) ароматическая смола, или копал, на всех языках майя называется pom (пом). Иероглиф, сопровождающий в кодексах изображения шариков ароматической смолы, является комбинацией внутреннего элемента знака po (по) и знака в виде кружка, образованного пунктирной линией, прочитанного Кнорозовым как mo (мо). Это сочетание передает слово po-m(o), pom (пом), подтверждая чтение po для знака «ич»;

5) aj-po (ахпо) – это титул, известный по словарям языка майя-какчикель из нагорья, а также в эпической поэме киче «Пополь-Вух». В низменностях слова ajpop (ах-поп) «тот, кто от циновки») и ajaw (ахав) «царь» также обозначают титулы и могли быть чтениями исходного aj-po, принятыми в низменностях. Позднее Флойд привел неоспоримые аргументы, что «иероглиф бен-ич» читался как ajaw (ахав) и в городах низменностей, предложив чтение wa (ва) для частого знака, записанного в конце этого сочетания и выступавшего фонетическим подтверждением чтения ajaw.

Опровергнуть выводы Флойда, основанные на убедительных свидетельствах лингвистики, эпиграфики, этнографии и иконографии, было весьма затруднительно, тем более что результаты анализа были изложены в самой логичной и последовательной манере. Это был урок сторонникам Томпсона: иероглифы майя, как утверждал Кнорозов, действительно соответствовали устному слову.

Рис. 43. Чтения Лаунсбери, связанные с «аффиксом бен-ич»:

а) чтение aj po; б) pom «ароматическая смола»; в) ajaw «правитель», «царь».

В один из перерывов в заседаниях Таня посетила квартиру Флойда возле Дамбартон-Оакс. Когда Флойд выразил свою убежденность, что Кнорозов идет по верному пути, Таня сказала, что, по ее мнению, он, вероятно, прав, и призвала Флойда продолжать в том же духе.

В последний день конференции Флойд дал краткое, но великолепное изложение всех докладов и произнес блестящую речь о ранней истории письма, подчеркнув: открытия Кнорозова в процессе дешифровки письменности майя идеально соответствовали тому, что было известно о ранних письменностях в остальных частях мира.

Дэвид Джоралемон рассказал Флойду о круглом столе, запланированном в Паленке, и просто заставил его приехать. Флойд, один из самых скромных и непритязательных людей среди моих знакомых, колебался, говоря, что, хотя он знает кое-что о кодексах, с надписями работал мало. Мы долго убеждали его, и в конце концов он согласился, но не собирался ничего докладывать. Однако Дон Робертсон, историк доколумбова искусства в Тулейнском университете, которого Мерл определила в модераторы круглого стола, настаивал, чтобы Флойд все-таки выступил, и Флойд начал читать о Паленке, особенно статью Берлина о надписи на панели Храма Креста, где обсуждались даты и интервальные числа между ними. Статья пробудила его инстинкт математика, и Флойд заинтересовался расчетами календарных дат.

Но то, что он в итоге сделал, было совсем не про календарь.

В ту же минуту, как на конференции в Паленке я познакомился с Линдой Шили, я подумал: «Вот кто никогда не попал бы в “Клуб” института Карнеги». Полы ее рубашки, торчавшие из потертых джинсов, пухлое лицо с неизменной улыбкой, непристойная южная речь и грубоватое чувство юмора привели бы Эрика Томпсона, Гарри Поллока и остальных сотрудников нститута Карнеги в ужас [8]. Я ничего о ней не знал, кроме того, что она была художницей, которая отправилась в Паленке со своим мужем, архитектором Дэвидом Шили, и влюбилась в это место. Мерл очень высоко ценила ее и любила, но Мерл нравились все. А многие из нас при виде Линды задавались вопросом, что, к чертям, это за личность?

Линда была порождением западного Теннесси. Она родилась в Нэшвилле в 1942 году в семье коммивояжера по продаже оборудования для пищевой промышленности и его жены-художницы. По словам Линды, ее родственники были правыми республиканцами и «жлобами». Девочкой она страстно увлеклась проповедником методистской церкви и хотела стать миссионером, «но потом я стала умнее». Когда пришла пора выбирать профессию, Линда дала понять родителям, что хочет стать художником. Для них это мог быть только дизайнер, «потому что главное в жизни – быть коммерчески успешным».

Ближайший колледж, предлагавший курсы по дизайну, находился в Цинциннати, штат Огайо, туда Линда и поступила в 1960 году. К ее ужасу, ей пришлось делить ванную с двумя черными девушками: «Мои родители были расистами, я расисткой», – но вскоре она с этим справилась. Год она занималась дизайном, но в колледже дизайна, искусства и архитектуры были свои гуманитарные дисциплины, и молодой преподаватель английского языка познакомил Линду с миром идей и великой английской литературой. Потрясенная, на втором курсе она перешла на искусствоведение и получила высшее образование в этой области в 1964 году.

Она вспоминала опыт работы с научным руководителем в бакалавриате колледжа «редким, неповторимым интеллектуальным путешествием в магию», а последующий опыт обучения в аспирантуре университета Коннектикута характеризовала как «чушь собачью». После шести недель учебы она решила, что это не ее, и уехала в Бостон, где провела «худший год в своей жизни», работая чертежником в «Electric Boat Company». Она часами корпела над чертежами системы трубопроводов, ошибка в которой только что привела к трагической гибели подводной лодки «USS Thresher». Затем вернулась в университет Цинциннати, где получила степень магистра.

Все это время Линда продолжала рисовать в стиле (она называла его «биоморфный сюрреализм»), смутно напоминающем работы таких художников, как Горки, Миро и Клее. Ее метод работы был навеян идеями преподавателя рисования в Цинциннати и его «философией счастливой случайности», которая чрезвычайно воодушевила Линду. Вместо того, чтобы иметь заранее разработанный план, необходимо, по словам этого философа, во-первых, очень хорошо знать свое ремесло, во-вторых, нарисовать первый знак на бумаге или холсте и в-третьих, продолжать на его основе, «сохраняя себя в альфа-состоянии, чтобы, когда выпадет счастливый случай, вы были к нему готовы, куда бы он вас ни привел». «Это то, что я делаю, когда занимаюсь исследованиями, – говорила Линда. – Я просто начинаю работать как очень, очень большой пылесос, пытаясь собрать все имеющиеся у меня данные без какой-либо заранее оформившейся идеи, абсолютно не думая, что из этого выйдет, а затем позволяю всей этой проклятой фигне свалиться на меня и следую получившимся шаблонам, куда бы это ни вело». Это не строго выстроенная методика Флойда или Тани, но она привела к действительно важным результатам.

К этому времени Линда уже вышла замуж, а в 1968 году они с Дэвидом переехали в университет Южной Алабамы в Мобиле, где она начала преподавать искусство. Хотя Линда поклялась, что никогда не вернется на юг, оба сразу полюбили Мобил.

Поворотный момент в ее жизни наступил в 1970 году, когда Линда и Дэвид решили провести рождественские каникулы в Мексике. В декабре они отправились в путь вместе с тремя студентами. Прибыв в Вильяэрмосу, столицу штата Табаско, расположенную в низовьях реки Грихальвы, они услышали о городе майя под названием Паленке и об интересном человеке по имени Моисес Моралес. Они добрались до Паленке и провели там двенадцать дней, живя в минивэне на автостоянке. Линда встретилась с Моисесом, а затем познакомилась с Мерл, которая как раз заканчивала эстампаж великолепной панели, найденной в руинах дворца. «У меня просто глаза повылазили – Паленке ударил меня прямо под дых». Линда была поражена до такой степени, что, объехав со студентами памятники Юкатана, вернулась в Паленке, чтобы провести там еще пять дней. «Они не могли увести меня. Я просто должна была понять, что эти художники делали в Паленке».

Следующее лето она вновь провела в Паленке, «гуляя по архитектуре», как она выражалась, и пытаясь понять последовательность, в какой был построен дворцовый комплекс. Она много общалась с Мерл и впервые встретилась с вечно восторженным Джилеттом Гриффином, который только что заново открыл руины Рио-Бека с их необычными башнями-близнецами – памятник майя, забытый со времен его открытия в начале прошлого века.

Летом 1973 года Линда опять оказалась в Паленке, на этот раз в качестве помощника Мерл – ставила свет, чтобы можно было сфотографировать бесчисленные штуковые рельефы. Она провела целых четыре дня в сырой усыпальнице древнего правителя, повелевшего воздвигнуть Храм Надписей, внимательно изучая изображения и иероглифы, вырезанные на саркофаге и на стенах [9].

Находясь в творческом отпуске в Англии, Дэйв Келли не смог принять участие в круглом столе Мерл. Вместо себя он отправил Питера Мэтьюза, одного из своих студентов университета Калгари. Тихий австралиец, приехавший с тяжеленным чемоданом, представлял для нас странное зрелище: кроме усов и длинных темных волос, непременной черты студента в те дни, Питер носил футболку с нанесенной вручную зловещей фигурой «Бога L», скопированной со страниц Дрезденского кодекса. Но то, что лежало в чемодане, изменило ход конференции – в синей тетради, испещренной крошечными буквами, были записаны все даты из Паленке, все связанные с ними иероглифы и вообще всё, что кто-либо когда-либо писал о значении этих дат.

Питер – «сын факультета»: его отец был профессором экономики в Австралийском национальном университете в Канберре [10]. В средней школе он сосредоточился на геологии и два с половиной года работал полевым геологом в Австралии, но всегда интересовался археологией. Однако в то время единственной археологией, преподававшейся на университетском уровне, была археология классическая, и Питер поступил в Сиднейский университет изучать Древнюю Грецию и Рим. Он попал на скучнейший курс, который читал отставший от жизни профессор. Через месяц Питер вернулся домой в Канберру.

К несчастью для него (и для многих других юношей), началась война во Вьетнаме, и он был призван в армию, но медкомиссию не прошел: на его удачу врач-стажер, проводивший осмотр призывников, был пацифистом и дал заключение, что Питер непригоден к службе, «потому что у его отца астма». Тем не менее Питер решил, что безопаснее уехать в официально не воюющую Канаду, и поступил в университет Калгари, славившийся своей программой археологии. Весь учебный год Питер не решался представиться Дэвиду Келли, но в конце года набрался смелости и спросил Дэйва, не может ли прослушать его курс в следующем семестре. Примечательно, что Дэйв в тот же вечер пригласил Питера домой на ужин.

Около года Питер почти каждый вечер проводил у Келли, буквально впитывая знания по иероглифике майя. В довершение всего Дэйв поставил перед ним задачу просмотреть все тексты Паленке, опубликованные у Моудсли и в других изданиях, и затранскрибировать их, используя номера из каталога Томпсона. Это был очень утомительный, но замечательный способ выучить иероглифы. Затем Питер переписал все даты со связанными с ними иероглифами в свою тетрадку. Все это он и привез с собой на Паленкский круглый стол.

Рис. 44. Титул, ранее читавшийся Лаунсбери как makina, а теперь (1999) как k’inich. Полный иероглиф, показанный здесь, читается K’inich K’uk’ Balam (К’иничК’ук’-Балам) «Великий Солнечноглазый Кецаль-Ягуар»; это один из последних правителей Паленке.

Линда и Питер впервые встретились в Паленке, но вскоре стали работать вместе. Линда уже подготовила черновик работы по иконографии и текстам «Группы Креста», к тому же ей было уже известно, что Берлин определил в этих надписях четырех человек, которых обозначил как A, B, C и D, поскольку не знал их имен.

Я был модератором на одной из утренних сессий в чампе Моисеса, когда Линда подняла руку: «А можем ли мы с Питером попытаться найти еще правителей?» Мой ответ был «Конечно, почему бы и нет? Линда, ты знаешь каждый камень в Паленке, а Питер знает каждый иероглиф, так почему бы вам двоим не попробовать составить династическую историю Паленке? Никто еще не пытался это сделать».

В тот день я со своими учениками улетел на легком самолете в Бонампак (где, должно быть, самая худшая и самая страшная взлетно-посадочная полоса в мире). Линда и Питер засели в доме Мерл, работая за кухонным столом с тетрадью Питера. К ним присоединился Флойд, который принес карточку с собственными математическими формулами для расчета соответствий по долгому счету для циклических дат (большинство дат в Паленке были циклическими). Позднее Флойд запомнил все эти формулы наизусть, так что даже в карточке не нуждался!

Первое, что эта троица сделала, – нашла все примеры определенного «иероглифа-префикса», который, как отметил наблюдательный Берлин, стоял в начале именных иероглифов основных персонажей в текстах Паленке, но который он, Берлин, не пытался прочитать [11]. Эта комбинация включала знак ma Ланды, знак k’in «солнце» и боковые элементы, прочитанные ранее Кнорозовым как слоговой знак na. Несколько лет спустя Флойд идентифицировал этот «префикс» как титул, происходящий из горных языков майя, который должен читаться как makina (мак’ина) «Великое Солнце» или что-то подобное (хотя теперь мы знаем, что у классических майя низменности он читался как k’inich (к’инич) «Солнечноглазый»). Идентификация этого царского титула-префикса позволила им найти имена большинства правителей в надписях Паленке.

Далее, опираясь на знание Флойдом лингвистики майя, они работали с гипотезой, что за временным выражением (датой) должен следовать глагол, а за ним, в свою очередь, субъект предложения – царское имя и титулы, которые, скорее всего, будут включать эмблемный иероглиф Паленке.

Затем они занялись проблемой имен. «Как мы назовем этих ребят?» – спросили они себя. «И через два с половиной часа, – говорит Линда, – у нас все было!»

Тем вечером, после обеда, началось шоу Линды и Питера, в котором Флойд выступал в роли модератора и комментатора. Они полностью захватили внимание аудитории, наглядно представив свои результаты на диаграммах, начерченных Линдой на больших листах. Это было не что иное, как история Паленке с начала позднеклассического периода (начало VII века) до падения города, – промежуток, который покрывал почти всю эпоху его архитектурного и художественного расцвета. История писалась на наших глазах. Линда и Питер изложили хронику жизни шести последовательных правителей Паленке от рождения через восхождение на трон до смерти, записанной «иероглифом события», то есть глаголом, идентифицированным Флойдом. Это был самый полный список правителей города майя.

А что насчет имен?

Первого правителя в списке наши герои назвали просто «Щит», поскольку логограмма, которой было записано его имя, изображала щит; остальным присвоили имена на юкатекском майя, в основном в зависимости от использовавшихся в именах логограмм. Преемника «Щита» они решили назвать Кан-Балам, или «Змея-Ягуар», так как его именной знак объединял головы этих двух зверей.

Когда Линда и Питер закончили, Моисес вскочил на ноги: почему имена должны быть на юкатекском, если надписи из Паленке написаны на чоль – языке майя, на котором все еще говорят сегодня? Это был довольно щекотливый момент, но разум восторжествовал. Эпиграфисты осознали, что использовали юкатекский исключительно по привычке и что язык большинства жителей майя в южных низменностях был формой одного из чоланских.

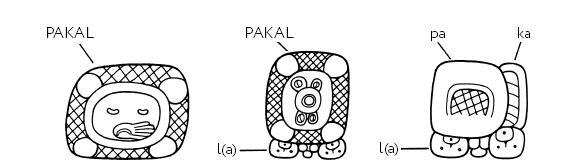

Рис. 45. Варианты написания имени «Пакаля». Логограмма записана прописными буквами, а фонетические знаки – строчными.

Соответственно, мы приняли чольскую форму имени Кан-Балам, звучавшую как Чан-Балум, то же сделали и с остальными именами. Как своего рода ироническое примечание к этому решению в последующие годы стала известна надпись, которая указывает, что имя Чан-Балума на самом деле произносилось на юкатекском [12]. Таким образом, языковая картина немного сложнее, чем мы предполагали в 1973 году.

К’инич-«Щит», возглавивший список Линды и Питера, был тем самым великим властителем, роскошную гробницу которого под Храмом Надписей отыскал Альберто Рус и которого назвал «8 Ахав». Но каково было настоящее имя правителя Паленке на майя? То, что оно должно означать «Щит», не вызывало сомнений, поскольку главный логографический знак явно изображал маленький щит, который воины майя носили на своих запястьях. Но Дейв Келли обнаружил, что у писцов Паленке были альтернативные способы написания имени великого человека: он нашел чисто фонетическую слоговую версию, состоящую из варианта кнорозовского знака pa, за которым следовал ka, и завершающуюся так называемым знаком «перевернутый Ахав», или знак la по Кнорозову. Итак, имя правителя – pa-ka-l(a), или «Pakal (Пакаль)» [13].

По возвращении в Нью-Хейвен я наткнулся на то же чтение, не зная, что Дэйв уже успел прочитать имя владыки Паленке. Следующим шагом был поиск слова pakal в моей обширной коллекции словарей языков майя. И вот, как и ожидалось, это слово нашлось на обороте девяносто седьмого листа Венского словаря XVI века, одного из самых ранних словарей юкатекского, переведенное как «щит».

При сопоставлении различных способов написания имени «Пакаля» можно увидеть, как писцы Паленке любили играть со своей письменностью, комбинируя логографические (семантические) и слоговые знаки. Слово pakal они могли записать чисто логографически, используя изображение щита, или чисто слоговым способом, или логосиллабически, добавляя знак la в качестве фонетического подтверждения и указывая, что знак в виде щита заканчивается на – l. Все это было знакомо Флойду, знавшему клинописные письменности Старого Света, и египтологам, начиная с Шампольона.

Кем был К’инич-«Пакаль»? Записи о нем встречаются в нескольких местах, например, на трех больших панелях, вмурованных в заднюю стену верхнего здания пирамиды; отсюда и название – Храм Надписей. Но самым естественным местом для поиска истории и предков «Пакаля» была надпись на торце крышки саркофага, так как уже было известно, что текст открывался датой его рождения 9.8.9.13.0 8 Ахав 13 Поп (26 марта 603 года), а следом шли другие имена и даты. И после круглого стола в Паленке Флойд начал работать над текстом на крышке, опубликовав свои выводы в материалах конференции в следующем году [14].

Две проблемы встали перед ним в ходе работы. Одна проблема заключалась в том, что предшественники «Пакаля» были еще неизвестны, поскольку на кухне у Мерл была изучена только поздняя часть династии. Другая – что два имени («Пакаль» и еще одно) были связаны с различными датами и несколькими «иероглифами событий», причем без всякой логики.

Флойд нашел решение, показав, что «иероглифы событий», центральным элементом которых был знак с пятью точками внутри, сочетались с «конечными датами», то есть записывали смерть человека. Одним махом он решил дилемму: было два «Пакаля», а не один, а также два других персонажа с одинаковым именем. Таким образом, прочие люди, названные на крышке саркофага, оказались предками «Пакаля»: его мать Сак-К’ук’ («Белый Кецаль»), его дед по материнской линии, «Пакаль I», и остальные предки, генеалогия которых уходит вглубь до 524 года.

Самодержцы майя гордились голубой кровью, как любой европейский король. Чтобы продемонстрировать законные права даже в загробной жизни, К’инич-«Пакаль» повелел разместить рельефы некоторых предшественников на внешней стороне своего каменного гроба. Каждый предок предстает перед особым видом дерева или растения. И хотя ни один из родителей «Пакаля» не управлял городом-государством Паленке, пусть даже его мать Сак-К’ук’ и была дочерью «Пакаля I», их изображения находятся на обеих сторонах саркофага. Вся погребальная камера является аналогом родовых портретных галерей знатнейших домов Англии.

Благодаря тщательным исследованиям архитектуры Паленке, проведенным Мерл и Линдой, мы много знаем о строительных проектах его правителей, чего нельзя сказать о других городах майя. «Пакаль Великий» начал свою строительную карьеру в 647 году и продолжал патронировать большинство «домов» или сооружений Дворца, но его величайшим достижением стал погребальный памятник – Храм Надписей. Архитектурные свершения Кан-Балама, его сына и преемника, прежде всего «Группа Креста», в равной степени поразительны, но эта история будет изложена позже.

На каждое действие есть свое противодействие, гласит третий закон Ньютона. Противодействие первому Паленкскому круглому столу началось еще до его начала. Штормовое предупреждение нам поступило уже тогда, когда Альберто Рус не смог присутствовать ни на одном заседании, хотя его и пригласили. Более того, не было ни одного археолога из Института антропологии и истории, ни одного студента из университета или из огромной Школы антропологии в Мехико. По общему признанию, исследования майя никогда не были сильной стороной Мексики, и почти все великие мексиканские антропологи последнего столетия сосредоточились на изучении сапотеков, миштеков и астеков, оставив майя иностранным исследователям. Но учинить полный бойкот!.. Такого еще никогда не бывало. Нет ни малейших сомнений, что он был организован Русом.

Альберто Рус Луильé не был даже мексиканцем [15]. Он родился во Франции, его мать была француженкой, а отец кубинцем, двоюродным братом Фиделя Кастро Руса, что объясняет политическую ориентацию Альберто. Он прибыл в Мексику в 1935 году и через год стал гражданином этой страны. К началу 1940-х годов он был уже самым многообещающим археологом майя среди молодых мексиканцев и организовал в университете семинар по археологии, затем возглавил Центр по культуре майя. Будучи редактором официального органа центра «Estudios de cultura maya», Рус опубликовал несколько лучших материалов, когда-либо написанных в этой области, и прежде всего статью Дэвида Келли, защищавшую подход Кнорозова. Много лет его авторитет был той силой, что двигала вперед исследования майя, особенно благодаря масштабным раскопкам в Паленке.

Это был век международного научного сотрудничества, затронувший верхушку мексиканской антропологии. Влиятельные ученые, такие как Альфонсо Касо и Игнасио Берналь, имевшие к тому же политические связи с правительственными кругами Мексики, способствовали созданию атмосферы, которая сделала это сотрудничество возможным.

Но с 1970 года все изменилось. 1 декабря пост президента Мексики занял Луис Эчеверрия Альварес. Примерно семь десятилетий Мексика была однопартийным государством, в котором президент был чем-то вроде богоподобного правителя, и его политика проводилась на всех уровнях политической пирамиды в течение целых шести лет. Эчеверрия, считавшийся организатором жестокой расправы над студентами-диссидентами среди астекских пирамид в Тлателолко, незадолго до Олимпийских игр 1968 года, тем не менее склонялся к левым идеям и был настроен решительно антиамерикански. Как мне достоверно сообщили, один из его указов требовал от Института антропологии и истории изгнать археологов-гринго из Мексики.

Хотя «верховный лидер» Эчеверрия не был коммунистом, большая часть официальной культурной жизни в Мексике проходила под руководством истинно верующих в марксизм, этот опиум для интеллигенции всей Латинской Америки, затронувший антропологию и археологию. Кондовые марксистские фразы типа «способы производства», «классовый конфликт» и «внутренние противоречия» начали засорять мексиканскую археологическую литературу, в то время как сам Советский Союз (ирония судьбы!) делал первые шаги к освобождению от этой интеллектуальной смирительной рубашки. В соответствии с указом Эчеверрии о борьбе с гринго выдача американцам разрешения на раскопки в Мексике почти прекратилась на два десятилетия, и научное сотрудничество между двумя соседними странами осталось только в воспоминаниях. Реклама для туристов, представлявшая Мексику как дружественную страну, звучала для археологов-янки просто саркастически.

Как и многие латиноамериканцы, Рус был ортодоксальным марксистом, о чем свидетельствует его статья о древних майях, основанная на докладе, представленном в Мериде в 1979 году, и опубликованная уже после его смерти [16]. И все же он и Эрик Томпсон оставались близкими друзьями и научными союзниками, что, конечно, противоречило традиционному марксистскому мировоззрению. А вот к первому Паленкскому круглому столу и Рус, и Институт антропологии и истории отнеслись холодно. Но потеряли они от этого куда больше.

Очевидно, Рус затаил глубокую обиду против выскочек-иностранцев из Паленке. В том же 1973 году Институт антропологии и истории выпустил его главный труд о Храме Надписей, содержащий, как Рус думал, итоги исследования погребения правителя «8 Ахав» [17]. Но когда в 1974 году в материалах круглого стола были напечатаны две статьи – одна написанная Флойдом, а другая Линдой и Питером, – Руса охватила ярость. Как говорила Линда, «он видел, что дело его жизни рушилось. Рус был убежден, что текст на крышке саркофага подкреплял его утверждение, что погребенному в нем человеку, “8 Ахав”, он же «Пакаль», было не более пятидесяти, но три эпиграфиста показали, что умер он в возрасте восьмидесяти лет».

Несмотря на тесное сотрудничество с Томпсоном, Рус мало что знал об иероглифах, и его прочтение текста было полностью ошибочным: оказались спутаны, например, даты и события в жизни двух «Пакалей», что привело его к неверным выводам о соответствии дат по долгому счету циклическим датам.

Рус нанес ответный удар, как только смог: в саркастических статьях, опубликованных в 1975 и 1977 годах, он назвал Линду, Питера и Флойда фантазерами [18]. На втором Паленкском круглом столе в декабре 1974 года Рус появился, как рассказывает эту историю Линда, «чтобы разоблачить нас. Он взял старые рисунки крышки саркофага, разрезал их на отдельные иероглифы, дал каждому исследователю в Центре исследований майя по одному иероглифу и велел им найти в литературе все, что они могли. Он взял те части, которые ему понравились, и соединил их, чтобы составить свое собственное чтение, – вот так он работал» [19].

Для Руса иероглиф «щит», который трое его оппонентов определили как имя «Пакаля», был символом высокого статуса, присвоенного предполагаемому правителю «8 Ахав». Но в ходе последующего обсуждения выяснилось, что Рус был не в состоянии распознавать иероглифы в тексте, что было необходимо для эпиграфической работы. Тогда поднялась Линда. «Я старалась быть настолько вежливой, насколько могла, я шаг за шагом вела Руса по нашему чтению: дата, глагол, имя и эмблемный иероглиф». И тут Рус, поддержанный молодым американским студентом Проскуряковой, спросил: «Откуда вы знаете, что это глагол?» Линда даже не ответила: «Меня просто убили наповал. Прямо тогда и там я решила выяснить, почему это должен быть глагол, чтобы никто не задал мне этот вопрос снова!» Счастливым окончанием этого неприятного конфликта стало поступление Линды в аспирантуру Техасского университета, где она занималась лингвистикой майя и написала революционную диссертацию о глаголах в иероглифической письменности майя. Наконец-то она ответила на вопрос Руса.

Что же касается дат жизни «Пакаля», то Линда говорила: «Его рождение, воцарение и смерть связаны с датами, отстоящими на миллионы лет назад и на тысячи лет вперед, так что, если вы хотите поменять его даты, вы должны переместить все эти даты как единое целое».

На первый Паленкский круглый стол мы с Элизабет Бенсон (для меня просто Бетти) добирались на такси из аэропорта Вильяэрмосы. Мы работали бок о бок уже более десяти лет: она была куратором доколумбовой секции в Дамбартон-Оакс, а я консультантом. Вместе мы организовали выставку в потрясающе красивом крыле главного здания, спроектированном самим Филипом Джонсоном, но, что более важно, мы разработали интеллектуальную программу стипендий, конференций и публикаций, которая соединяла бы воедино историю искусства и археологию.

Бетти – леди в прямом смысле этого слова, «женщина утонченных и нежных манер». Ее такт и невозмутимость сделали ее идеальной кандидатурой для объединения латиноамериканцев, европейцев и американцев на международных симпозиумах и программах, которые проводились в Дамбартон-Оакс. Бетти отвечала за великолепную коллекцию древнего искусства Нового Света владельца усадьбы Роберта Блисса, когда она экспонировалась в Национальной галерее Вашингтона, прекрасно понимала искусство многих культур, но майя были и остаются ее первой любовью. Не помню, чтобы был хоть какой-то вопрос, по которому мы не приходили к согласию, пока сотрудничали в Дамбартон-Оакс.

Как и любой из нас, Бетти была в эйфории от увенчавшегося успехом первого Паленкского круглого стола, и ранней весной 1974 года, выяснив, что в Дамбартон-Оакс остались неизрасходованные средства [20], она пришла к мысли, что было бы неплохо провести подобную же конференцию и пригласить всех, кто когда-либо занимался надписями Паленке. Генрих Берлин с извинениями отказался, сообщив, что «больше не связан с вещами, с которыми играл в былые времена», но в один из выходных дней в начале апреля в зале для доколумбовых семинаров в подвале крыла Джонсона собрались специалисты по Паленке.

Встреча началась катастрофически. Я присутствовал на ней в качестве наблюдателя и могу засвидетельствовать, что атмосфера была просто пропитана обидами и враждебностью. Проблемы начались с громкого вопроса Джорджа Каблера «Откуда вы знаете, что это вообще письменность?» Таня, сидевшая рядом с Джойс Маркус, своей студенткой из Гарварда, как истинная русская, не соглашалась ни с чем. Причина в том, заметил Флойд, что у Тани «была собственная теория о династической истории, а наша выглядела немного иначе». Но главным камнем преткновения было то, что она просто не воспринимала всерьез грубоватую и приземленную уроженку Теннеси. К ужасу Линды, эта односторонняя антипатия никогда не прошла. Таня так негативно отнеслась к тому, что сделала команда Паленке, что я начал думать, не совершила ли Бетти ошибку, созвав в Дамбартон-Оакс столь разных людей.

Я не мог вынести этой накаленной обстановки и к полудню субботы уехал в Нью-Хейвен. К концу следующего дня большинство участников, в том числе Таня и Джойс, также уехали. Кроме Бетти остались пять несгибаемых: Линда, Питер, Флойд, Мерл и Дэйв Келли. Как говорит Бетти, «поначалу они были разбиты на две группы, занятые отрывочными беседами. И вдруг наступил момент, когда Флойд, Линда, Дейв и Питер, сидевшие на полу вокруг книги Моудсли, нашли новый иероглиф. Это произошло потому, что каждый из них знал что-то, чего не знали другие. Я подумала, ага! – вот моя группа, и я снова соберу их вместе».

Линда привезла с собой то, над чем работала со времен Паленского круглого стола. Вернувшись в Мобил, она выложила и склеила все тексты о Паленке, опубликованные у Моудсли и в других местах, затем проанализировала их, используя не только одни даты, но и целые предложения, находя шаблоны. Флойд имел при себе эстампажи текстов на саркофаге, изготовленные Мерл, а Питер – тетради. Все «почти в состоянии транса; время от времени появлялась рука Бетти, давая им дополнительный справочный материал». Часа за три в Паленке в 1973 году они восстановили последние двести лет истории города, теперь же, с 6:30 до десяти часов вечера они реконструировали первые двести лет. «Все правители, – восклицала Линда, – бам-бам, бум-бум, один за другим! И никто, кто не был на полу в тот час, никогда уже не был приглашен обратно».

Это была настоящая встреча умов. Позже Флойд сказал, что это был единственный раз, когда он работал с вместе с кем-то, – он всегда работал один.

Бетти выложила на стол все словари на языке майя из превосходной библиотеки Дамбартон-Оакс, и они ходили по рукам от одного участника к другому. Иероглиф, похожий на лист, был обнаружен в контексте, который предполагал смысл «род». Дэйв сказал, что должна быть лингвистическая ссылка, и – о чудо! – в словарях было слово le (ле), переводившееся как «лист» и «род».

Бетти собирала «свою группу» еще на четыре мини-конференции – три в Вашингтоне и одну в Джаффри, родном городе Дэйва, и эти собрания превратились в нечто большее, чем просто встречи в выходные дни: четверо эпиграфистов приезжали в среду и не расходились до следующего вторника.

Я спросил Линду, которая считала их поворотным моментом в современной истории дешифровки, каков был реальный вклад в это дело мини-конференций Бетти. Линда объяснила, что, когда они начались, кнорозовский метод фонетического анализа был уже известен, работы Проскуряковой и Берлина доказали вне всякого сомнения, что надписи были историческими, но при том, что и синтаксис этих текстов был ясен, каждый, кто работал над текстами, исследовал только отдельные иероглифы. На мини-конференциях же участники разбирали отдельные надписи как целостные тексты. «Поскольку надписи отражают реальный язык, они должны иметь синтаксическую структуру языков майя: должны быть глаголы, должны быть прилагательные, должны быть субъекты. Даже если вы не знали, что такое глагол, вы знали, где он был из-за его положения в предложении».

Флойд предоставил необходимые лингвистические данные, но и Линда тоже хорошо в них разбиралась. Они использовали интервальные числа, открытые Томпсоном еще в 40-х годах, чтобы посчитать даты вперед и назад и узнать, как глаголы связаны друг с другом во времени.

«Мы начали работать с текстами целиком. Мы могли перевести глагол, скажем, как “тот-то сделал то-то в такую-то дату”. Мы знали, сколько этому “тому-то” лет, знали, в каком контексте это делается, так что впервые смогли перевести тексты на 80–90 процентов».

Когда участники мини-конференций не встречались вживую, они обменивались длинными письмами с новыми находками и выводами, а также публиковали статьи, часто в серии материалов круглых столов Мерл. Флойд разгадал титул «makina» к 1974 году и решил разобраться с невероятной загадкой панели Храма Креста.

Как и на панелях двух других храмов «Группы Креста», на этой были изображены две фигуры, стоящие перед ритуальным объектом – крестообразным деревом, на котором сидит фантастическая птица. Кем были эти два персонажа? Вопрос интересовал майянистов с тех пор, как исследования дель Рио были опубликованы в 1822 году в Лондоне, а уж наших участников мини-конференций (или «паленкофилов», как они себя называли) тем более.

Сейчас принято считать, что меньшая фигура слева – это правитель К’инич-Кан-Балам в детстве, а более высокая справа – тот же самый царь, но уже как взрослый человек [21]. А что с деревом? Это, безусловно, мировое древо, которое как в древнем, так и в современном мировоззрении майя стоит в центре вселенной и поддерживает небеса. На очень длинный обрамляющий его текст и обратил свое внимание Флойд [22]. Если рассчитать дату по долгому счету, которая начинается в верхнем левом углу, она придется на 7 декабря 3121 года до н. э., примерно за шесть с половиной лет до начала текущей календарной эпохи майя, так что это явно мифологическая дата. В то отдаленное время произошло рождение богини-предка, которую эпиграфисты могли обозначить лишь как «Госпожа-Зверушка» из-за птицеподобной головы, которая составляла ее именной иероглиф. В мафусаиловом возрасте 761 года «Госпожа-Зверушка» родила триаду богов, ставших покровителями династии Паленке. Затем надпись перемещается во времени в будущее, чтобы описать историю царей Паленке от «Пакаля» к его преемнику Кан-Баламу.

Флойд, математик в первую очередь, обнаружил, что интервал между рождением «Госпожи-Зверушки» и рождением «Пакаля» составлял 1 359 540 дней и был кратен не менее чем семи различным периодам времени, важным для майя; следовательно, рождение «Госпожи-Зверушки» – полностью надуманная дата, изобретенная астрономами-писцами Паленке, чтобы приписать Кан-Баламу и его выдающемуся отцу божественное происхождение. Так вот, одним из интервалов в этом магическом числе является синодический период обращения Марса. Как говорил нам Дэйв Келли еще в студенческие времена, многие даты в классических надписях имеют астрономическое значение, помимо и за пределами реальной истории. Этот подход снова и снова подтверждается в более поздних исследованиях.

Флойд развил эту идею в 1980 году, когда показал, что мифологические выражения рождения в том же тексте Храма Креста соответствуют правилам синтаксиса майя, в котором порядок слов не имеет сходства с тем, к чему мы привыкли в английском или испанском языках [23]. Он также идентифицировал в надписях параллелизмы – риторический прием, широко распространенный в коренных культурах Северной и Южной Америки, а также в Старом Свете. Этот литературный приемом встречается в Псалтири, например:

Он превращает пустыню в озеро,

и землю иссохшую – в источники вод.

Параллелизм широко используется в современных языках майя, особенно в ритуальном дискурсе, молитвах, речах и других вариантах формально организованной речи, но Флойд был пионером в сопоставлении этого приема с классическими иероглифическими текстами. Это был очередной урок эпиграфистам: пора начать изучать лингвистику майя и литературу колониального периода – просто листать словари уже недостаточно.

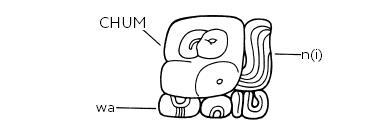

В том же 1980 году Линда, не забывшая издевок Руса на втором Паленкском круглом столе, защитила в университете Техаса докторскую диссертацию. Она не только установила значение определенных «иероглифов событий» или глаголов в династических фразах, таких как chum (чум) «восседать» (то есть «занимать трон»), изображенного знаком, который Линда в своей типичной манере назвала «сидящая задница», но также показала, как глагольные аффиксы записывались слоговыми знаками, чтобы передать грамматические показатели этих глаголов [24]. Например, chum (чум) принадлежит к особой категории глаголов, описывающих положение субъекта в пространстве и имеющих свои собственные словоизменяющие показатели. С установлением Флойдом истинных фонетических чтений для слоговых знаков, которым в каталоге Томпсона присвоены номера T130 (wa) и T116 (ni), Линда в конечном итоге смогла прочитать целиком важное иероглифическое сочетание глагола «восседания» chumwan(i) (чумван) «он воссел» на грамматически верном чоланском языке. В настоящее время считается общепринятым, что это был язык классических надписей.

Рис. 46. Иероглиф «восседания»: chumwan «он воссел».

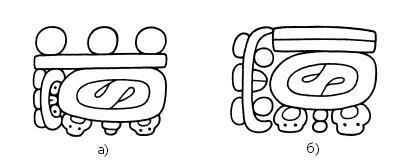

Во второй половине 1970-х годов прогресс в понимании иероглифики майя был достигнут по нескольким направлениям. Главным прорывом в изучении династической истории майя стала статья, которую Кристофер Джонс из Пенсильванского университета опубликовал в журнале «American Antiquity» в 1977 году [25]. Джонс был эпиграфистом Тикальского археологического проекта; он обратил внимание, что в различных пассажах в надписях на монументах Тикаля сначала назван правитель, а за ним следует имя женщины и имя предыдущего правителя. Джонс предложил объяснение, что это были указания на мать и отца правителя. Когда Линда прочитала эту статью, она была так вдохновлена, что составила таблицу подобных примеров в текстах других городов и принесла на заключительную мини-конференцию.

По словам Линды, когда Питер Мэтьюз и Дэйв Келли увидели таблицу, содержавшую иероглифы родства в надписях Йашчилана, их реакцией было: «Бог мой, ты знаешь, о чем здесь говорится? Тут говорится, что “Птица-Ягуар” был сыном “Щита-Ягуара”!» C этими впервые открытыми иероглифами родства, которые сообщали «А – ребенок Б», можно было разработать точные генеалогии для каждого города, где они встречались. В следующем десятилетии новое поколения эпиграфистов начнет находить точное фонетическое чтение этих иероглифов.

Рис. 47. Иероглифы, записывающие термины родства.

В те захватывающие дни открытия множились со скоростью степных пожаров. Вряд ли был день или неделя, что проходили без находки какого-то удивительного нового факта, или нового прочтения иероглифа, или революционной интерпретации старых данных. Впервые за почти полтора столетия исследований майя группа ученых смогла связать храмы, дворцы и памятники с реальными людьми, помещенными в исторический контекст, придать смысл причудливым сценам на стелах и рельефах, бо́льшая часть которых изображала ритуалы в честь предков и пролитие царской крови.

Теперь можно было развеять многие тайны, занимавшие ученых с конца XVIII века. Овальная панель, установленная в стене дворца Паленке, оказалась спинкой трона, сиденье и ножки которого были выломаны дель Рио и отправлены королю Карлу III, а сцена на панели – изображением «Пакаля Великого», сидящего на ягуарьем троне и получающего царский головной убор от своей матери Сак-К’ук по случаю воцарения. Стало очевидно, что именно здесь, во дворце, все последующие правители Паленке наделялись властью вплоть до конца династии и самой классической цивилизации майя [26].

Таким же образом Дворцовая панель – большая плита, обнаруженная все тем же Русом, согласно надписи на ней, изображает вступление «К’ан-Шуля», младшего сына «Пакаля» и царицы «Ахпо-Хель», его главной жены, ставшего правителем после смерти своего старшего брата Кан-Балама. Хотя царственные родители давно умерли, они показаны вручающими «К’ан-Шулю» символы власти, которые он должен был надеть во время церемонии. Его судьба была несчастливой: он был захвачен в плен во время войны с Тониной, как указывает найденный в этом городе монумент, изображающий пленника с именем и эмблемным иероглифом «К’инич-Кан-Шуля», и почти наверняка был предан смерти, обезглавленный далеко от родной земли [27].

Все иконографические детали, которые долгое время не поддавались интерпретации, стали обретать смысл, и на следующих друг за другом Паленкских круглых столах и предметы одежды в ритуальных сценах, и использовавшиеся в церемониях объекты нашли объяснение в контексте представлений о власти и престиже.

Интерпретации, которые стали результатами конференций в Паленке и мини-конференций, экстраполировались на исследования текстов других регионов низменностей майя, особенно в Гватемале и Белизе, где ксенофобия не остановила раскопки зарубежных археологов и где постоянно открывались новые гробницы, тайники и, само собой, иероглифические тексты. В Тикале под напоминающим небоскреб храмом I на главной площади этого огромного города было обнаружено исключительное по богатству захоронение 116 – могила великого царя, имя которого, записанное при помощи логограмм и слоговых иероглифов майя, позже будет прочитано как Хасав-Чан-К’авиль [28].

Тикальские цари, равно как и правители Йашчилана, использовали иероглиф, который Томпсон на не вполне надежных основаниях читал как hel (хел) «смена», но ныне читающийся tz’ak (ц’ак) «приводить в порядок»; он указывает, какое порядковое место занимает правитель в династической последовательности [29]. Значение этих иероглифов твердо установлено, что делает изучение династических списков гораздо более простой задачей, чем раньше.

Слухи о том, что происходит в Паленке, распростанялись все шире, и ежегодные круглые столы стали разрастаться как снежный ком. В 1973 году нас собралось только 35, но всего пять лет спустя в Паленке приехали уже 142 участника из семи стран, и число их продолжало расти. Еще более широкую аудиторию привлекли замечательные семинары по иероглифике майя, которые стали проводиться в университете Техаса в Остине с 1978 года и продолжаются до сих пор [30]. Пока была жива Линда, это были по сути моноспектакли харизматичной женщины. Линда была прирожденной шоувумен, просто и внятно доносившей до восторженной аудитории самый сложный материал – от кнорозовского фонетизма до терминов родства. Последней данью ее памяти стало проведение подобных семинаров по всем Соединенным Штатам.

Рис. 48. Иероглиф «hel», или «смена в должности»:

а) 8-й наследник; б) 10-й наследник. Основной элемент теперь читается как tz’ak «приводить в порядок».

Естественно, находились и те (и по-прежнему есть), кому все это не нравилось, – прежде всего это были ревностные, не вылезающие из раскопа археологи, которые почувствовали, что их путь исследований, ориентированный на изучение домохозяйств и кухонной посуды древнемайяского крестьянства, оказался в тени из-за чрезмерного внимания, уделяемого знати классического периода. За редкими исключениями они отсутствовали на Паленкских круглых столах и семинарах по иероглифике и продолжали читать лекции и публиковать статьи без всяких упоминаний, что майя были грамотными людьми. Их раздражение выплеснулось на поверхность лет через десять в Дамбартон-Оакс.

Тем не менее никто уже не мог отрицать, что Сильванус Морли был абсолютно неправ, когда написал в 1940 году: «Несомненно, древние майя записывали свою историю, но не в монументальных надписях» [31], а «люди Пакаля», эта маленькая, целеустремленная группа «паленкофилов», существенно приблизила нас к пониманию истории древних майя и их духовной жизни.