Книга: Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации

Назад: Глава 5 Эра Томпсона

Дальше: Глава 7 Эра Проскуряковой: майя появляются в истории

Глава 6

Новый ветер с Востока

Союз Советских Социалистических Республик был самым неудачным местом, а осень 1952 года – самым неудачным временем для великого прорыва в дешифровке майя. Всего семь лет назад Советский Союз вышел из войны, которая стоила ему двадцати миллионов жизней и невыразимых страданий. У нации, удерживаемой железной рукой самого безжалостного диктатора в мире и терроризируемой политической полицией и системой ГУЛАГа, единственной целью, казалось, было прославление рябого «вождя, учителя и друга», дни которого были сочтены. Сталин умер уже в следующем году, но власть партии, бюрократии и КГБ держалась еще несколько десятилетий.

В те охваченные страхом дни интеллектуальные открытия, похоже, были почти невозможны. С 1946 года и до своей кончины в 1948 году сталинский приспешник Андрей Жданов проводил целую программу ксенофобских репрессий в области искусства и науки, которая фактически остановила творческую работу в университетах и за их пределами. А в 1948 году товарищ Трофим Лысенко одержал победу в борьбе за замену «буржуазной» генетики собственной псевдонаучной версией, поскольку был близок к диктатору, а его противник, выдающийся ученый, создатель учения о мировых центрах происхождения культурных растений Николай Иванович Вавилов, не вызывал доверия Сталина. Ценой инакомыслия были тюрьма или ГУЛАГ.

Представляется невероятным, чтобы в таких ужасающих обстоятельствах в мире советской науки появилось что-то кардинально новое, переворот в науке, тем более в Ленинграде: в 1949 году охваченный паранойей Сталин приказал арестовать почти все руководство города по сфабрикованным обвинениям и, как сам любил говаривать, «укоротил их на голову». Под пологом Академии наук СССР в Ленинградском университете и в научно-исследовательских институтах царствовала ждановщина. Но в октябре 1952 года вышел номер антропологического журнала «Советская этнография» – издания, большей частью посвященного «научному» марксизму-ленинизму и преисполненного восхвалений великого Сталина, – в котором была напечатана статья под названием «Древняя письменность Центральной Америки» [1]. Тридцатилетний, никому не известный автор был сотрудником Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР, и эта его статья в итоге привела к разгадке письменности майя и дала возможность далеким владыкам леса говорить с нами своими собственными голосами. Русский, подданный обширных владений Сталина, напрочь изолированный от остального интеллектуального мира, он достиг того, чего не смогли сделать поколения майянистов мирового сообщества.

Юрий Валентинович Кнорозов родился в семье этнически русских родителей 19 ноября 1922 года (12.15.8.10.13 13 Бен 6 Сак по календарю майя) в украинском городе Харькове. В семнадцать лет он поступил в Харьковский университет, но через два года, в июне 1941 года, немецкая армия захватила большую часть Украины. Роковым образом Кнорозов остался в оккупированной зоне. Говорю «роковым образом», поскольку все, кто оказался на контролируемых немцами территориях, рассматривались Сталиным и НКВД, предшественником КГБ, как потенциальные враги и предатели. Это во многом подпортило и биографию Кнорозова: тень недоверия к нему тянулась долгие годы.

В феврале 1943 года, во время кровопролитной третьей битвы за Харьков, ему удалось пересечь линию фронта и добраться до Москвы, где отец Юрия был высокопоставленным чиновником. Только благодаря его влиянию Кнорозов смог поступить на исторический факультет МГУ. Однако война продолжалась, и в марте 1944 года он был призван в армию, но не принимал участия в боевых действиях – после окончания школы ремонтных авточастей был переведен телефонистом в резервный 158-й артиллерийский полк.

Демобилизованный в октябре 1945 года, Кнорозов вернулся в МГУ, где сосредоточился на египтологии, но его внимание привлекали японская литература, арабский язык и письменность Китая и древней Индии. Некоторые из наставников Юрия в университете, считая его прирожденным египтологом, пытались убедить студента отказаться от занятий китайским языком и меньше заниматься археологией и этнологией. Но сравнительные исследования древних систем письма были бесспорно сильной стороной Кнорозова, и его пытливый ум не ограничивался одним Египтом.

Его интересы в этом направлении поддерживались доброжелательным научным руководителем профессором Сергеем Александровичем Токаревым, специалистом по народам Сибири, Восточной Европы, Океании и Америки, – тут у марксизма было преимущество по сравнению с Западом: он поощрял сравнительный подход. Прочитав пессимистичную статью Пауля Шелльхаса о невозможности когда-либо прочесть иероглифы майя, Токарев в 1947 году задал своему блестящему ученику вопрос: «Если вы считаете, что любая система письма, созданная одними людьми, может быть прочитана другими, почему бы вам не попытаться разгадать систему майя?»

Многие считали, что Кнорозов был слишком молод и неопытен для такой сложной задачи, но Токарев ответил так: «Молодость – это время бросать вызов».

Первая задача Кнорозова состояла в том, чтобы выучить испанский язык и начать перевод и комментирование «Сообщения о делах в Юкатане» епископа Ланды. Это стало его диссертацией и основой его новаторской работы по расшифровке [2]. Он закончил обучение в Москве в 1948 году, но из-за подпорченной биографии его не приняли в аспирантуру МГУ. С помощью Токарева он поступил в аспирантуру в Ленинградском государственном университете и получил научную должность в Ленинградском институте этнографии; там он и работал в кабинете на первом этаже Кунсткамеры Петра Великого до самой своей смерти полвека спустя.

Великое достижение Кнорозова показывает, что даже в те дни советские ученые и исследователи могли добиться значительных успехов, если избегали запрещенных тем, таких как менделевская биология, фрейдистская психология и западная социальная теория; быстрое развитие советских ядерных вооружений и космических программ – тому подтверждение. Но, учитывая ждановскую атмосферу, которая царила в исследовательских институтах и журналах, неудивительно, что девятнадцать страниц статьи в «Советской этнографии» предварялись кратким комментарием главного редактора С. П. Толстова, составителя сталинистской диатрибы под названием «Англо-американская антропология на службе империализма». В комментарии же он превозносил марксистско-ленинский подход, позволивший молодому Кнорозову одержать победу там, где потерпели поражение буржуазные ученые. Таким образом, Толстов собственными руками обеспечил боеприпасами человека, который должен был стать злейшим врагом Кнорозова – Эрика Томпсона.

После полумистического и псевдолитературного бреда Томпсона статья Кнорозова кажется образцом логического изложения. Между прочим, ни здесь, ни где-либо еще в своих опубликованных трудах по письменности майя Кнорозов никогда не упоминал священные имена Маркса, Энгельса или Сталина, вопреки тому, что утверждали многие его западные хулители и даже сторонники.

В статье «Древняя письменность Центральной Америки», начав с описания труда Ланды и его взглядов на письменность, Кнорозов переходит к истории попыток дешифровать некалендарные иероглифы майя и исследует удачи и промахи в толковании «алфавита» Ланды, доведя свое повествование до безысходной статьи Шелльхаса 1945 года. Дальнейшее изложение темы закладывает основу для его собственного уникального вклада в дешифровку письма майя.

Как мы помним из первой главы, Сильванус Морли в своей эволюционной теории развития письма следовал схеме, которая восходит к викторианскому антропологу Эдварду Тайлору, предположившему, что системы письма прогрессивно развивались от пиктографических через идеографические (с китайской письменностью в качестве примера) к фонетическому. Резко осуждая эту схему за ее гиперэволюционизм, Кнорозов демонстрирует, что эти предполагаемые стадии сосуществуют во всех ранних письменностях, включая египетскую, месопотамскую и китайскую, и приводит подтверждающие примеры. Эти виды письменностей он называет иероглифическими и располагает майяскую среди них.

Иероглифическое письмо в этом смысле типично для государственных обществ, в которых оно монополизируется классом писцов-жрецов. В таких системах можно найти «идеограммы» (ныне называемые логограммами), которые имеют как смысловое, так и фонетическое значение, фонетические знаки (как моноконсонантные египетские знаки Египта) и ключевые знаки, или детерминативы, – классифицирующие знаки, имеющие только смысловое, но не фонетическое значение.

Вот что Кнорозов, вопреки общему мнению, говорит об «алфавите» Ланды:

«Знаки, приведенные Д. де Ланда, несмотря на столетние нападки на него, действительно имеют то самое звуковое значение, который он им приписал. Это вовсе не означает, конечно, ни того, что эти знаки не могут иметь никаких других значений… ни того, что ими исчерпываются все фонетические знаки иероглифики майя».

Кнорозов согласен с допущением Валентини и Томпсона, что знаки, указанные информаторами Ланды, созвучны названиям букв испанского алфавита, которые Ланда произносил на староиспанском языке. Таким образом, b звучало бы как «бе», l – как «эле», s – как «эсе», а h жрец произнес бы как «аче». Согласно Валентини, сбитые с толку местные жители сопоставили эти звуки с изображениями идеограмм объектов, названия которых приблизительно напоминали то, что они слышали из уст священника, но эти знаки никоим образом не могли быть истолкованы как фонетические.

Кнорозов делает еще одно дополнение, основанное на его обширном знании письменностей древних народов в других частях мира. По его словам, большинство знаков, приведенных Ландой, были не буквенными, а слоговыми и, за исключением чистых гласных, каждый знак обозначает комбинацию согласного и гласного – СГ (как в японской письменности кана).

Принципы, в соответствии с которыми действовали писцы майя, аналогичны принципам других иероглифических систем:

1) знаки могут иметь более одной функции, то есть один иероглиф иногда может быть фонетическим, в других случаях обозначать морфему (наименьшую смысловую единицу);

2) порядок письма может нарушаться в каллиграфических целях (принцип, известный египтологам со времен Шампольона);

3) фонетические знаки могут иногда добавляться к морфемным, чтобы уменьшить двусмысленность в чтении (вспомним, что фонетически-морфемные комбинации составляют большинство иероглифов в китайском письме).

Далее Кнорозов внимательно сравнивает некоторые тексты в кодексах, особенно в Дрезденском, с изображениями, которые их сопровождают. Помимо уникального астрономического содержания (таблицы движения Венеры и таблицы солнечных или лунных затмений) большая часть Дрезденского кодекса содержит бесчисленные 260-дневные подсчеты цольк’инов, разделенные различными способами. Каждый сегмент цольк’ина описывает действие конкретного божества в этот конкретный день. Над соответствующим богом или богиней находится текст, обычно содержащий четыре иероглифа, и по крайней мере один из них, как показали Зелер, Шелльхас и другие предшественники Кнорозова, должен иметь отношение к божеству; затем следует эпитет или предзнаменование. Напомним: это Уорф, в пух и прах разбитый Лонгом и Томпсоном, впервые определил, что первым из знаков в левом верхнем углу должен быть глагол или что-то в этом роде, а вторым, в верхнем правом углу, – объект.

В своей статье Кнорозов обращает внимание на отрывок в нижней части шестнадцатой страницы Дрезденского кодекса, где несколько раз изображена сидящей одна и та же богиня (почти наверняка это молодое лунное божество), лицо которой обращено влево. В тексте над ней ее иероглиф появляется в левом нижнем углу. На каждом рисунке прямо на ее затылке изображена особая птица. В первом случае это мифическая рогатая сова, давно опознанная как «птица Муван», связанная не только с подземным миром, но и с самым верхним, тринадцатым небом. Голову этого же существа можно найти в первой позиции в тексте, а перед ней стоит число 13, записанное при помощи точек и палочек. Логично, что остальные знаки в начальной позиции над нашей богиней Луны должны называть других птиц, связанных с ней, но мы увидим, что в отличие от «птицы Муван», они не имеют графического содержания. Зелер и его последователи, игнорируя «алфавит» Ланды, назвали бы их идеограммами или чем-то подобным. Посмотрим, что с ними делает наш молодой русский.

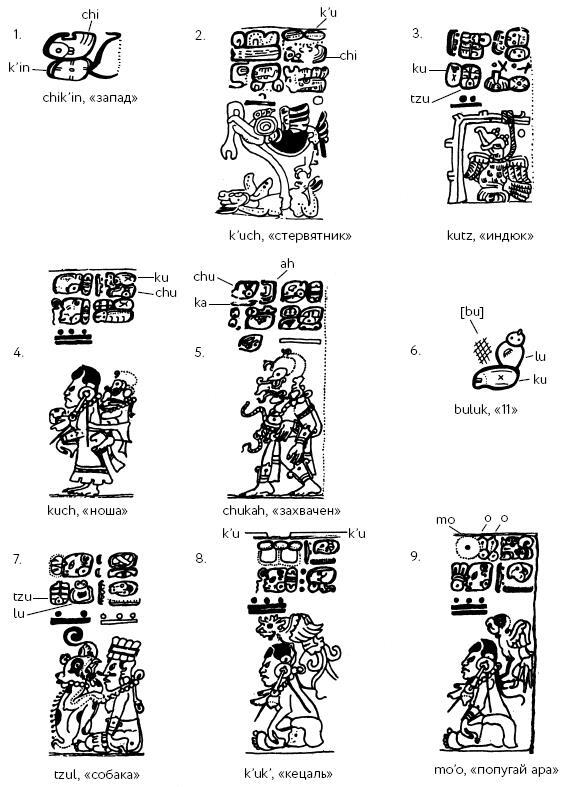

Рис. 34. Кнорозовская методология. Пояснения к примерам 1–9 см. в основном тексте.

Логика его рассуждения такова (рис. 34):

1) Начнем со знака «запад», впервые идентифицированного Леоном де Рони в 1875 году. Как мы видели в предыдущей главе, в юкатекском майя он читается как chik’in (чик’ин) и состоит из знака, похожего на хватающую руку (фонетический знак chi), за которым следует логографический знак «солнце», k’in.

2) Знак ku [k’u] Ланды плюс знак chi появляются над изображением Бога-Стервятника в Мадридском кодексе (параграф 40а) и в других местах. Таким образом, эта комбинация должна читаться как k’u-ch (i) или k’uch (к’уч) – «стервятник» в колониальном майя и современных майяских словарях; последний гласный комбинаций СГ-СГ остается немым при слоговой записи.

3) Знак cu [ku] Ланды плюс неизвестный знак над изображением индюка должен быть словом, читавшимся в колониальном и современном майя как ku-tz(u) или kutz (куц) «индюк». Здесь Кнорозов впервые затрагивает принцип сингармонии, который развивает в более поздних работах: при записи СГ-С (Г) слов типа СГС гласный второго слога обычно (но не всегда) такой же, как гласный первого слога. Поэтому неизвестный знак должен быть tzu.

4) Знак cu [ku] плюс неизвестный знак над изображением богини Луны, несущей ношу (Дрезденский кодекс, 16b и в других местах), должны давать запись ku-ch(u) или kuch (куч) «бремя». Таким образом, неизвестный знак – это chu.

5) Знак chu плюс ca [ka] Ланды плюс ah или ha Ланды над изображением бога-пленника дает запись chu-ka-ah, chukah (чуках) «захвачен». Мы увидим, что это чтение сыграет решающую роль в дешифровке монументальных надписей классических городов.

6) В Дрезденском кодексе (страница 19a) в позиции, которая должна содержать число 11 по системе точек и палочек над столбцом знаков дня, есть три символа. Первый из них стерт, но второй – это один из знаков Ланды для l, то есть предположительно l с неизвестным гласным, а третий – cu [ku]. Так как 11 – это buluk (булук) в юкатекском майя, пропущенный знак должен быть bu, а второй знак для l Ланды – lu.

7) Знак tzu плюс lu над изображением Бога-Собаки в Дрезденском кодексе (21b) и в других местах должен читаться tzu-l(u) или tzul (цуль) – «собака» в одном из самых ранних словарей майя – «Словаре из Мотуля».

8) Возвращаясь к нашей богине Луны с птицами, где она изображена с кецалем: соответствующий иероглиф представляет собой удвоенный знак ku [k’u] Ланды. Это должна быть запись k’u-k’(u), k’uk’ (к’ук’) – «кецаль» на всех языках майя.

9) Неизвестный знак плюс удвоенный знак o (по Ланде) над богиней, изображенной с попугаем ара, должен читаться как mo-o-o или mo’o (мо’о) «попугай ара». Таким образом, неизвестный иероглиф – это mo.

А что насчет иероглифа, который следует за именем каждой птицы?

Кнорозов отмечает фонетическую замену обычного логографического знака месяца Муван (чаще всего он изображается как голова «птицы Муван»), в котором первый знак представляет собой картуш с завитком в нем; таким образом, Кнорозов читает его как слог mu. Он предшествует знаку ti Ланды в иероглифической комбинации, упомянутой выше, а ей, в свою очередь, предшествует u Ланды – притяжательное местоимение 3-го лица. Поэтому мы должны прочитать эту комбинацию как u mu-t(i) или u mut (у мут) «ее птица (или предзнаменование)». Весь блок иероглифов в этом знаменитом отрывке должен быть проанализирован как «[имя птицы], ее птица (или предзнаменование), богиня Луны, предзнаменование или эпитет».

Кнорозов даже находит хороший пример фонетического подтверждения с логографическим знаком «небо, небеса» – kaan (каан), за которым следует аффикс, который он читает как na.

Честно признавая, что некоторые из его прочтений были впервые сделаны Сайрусом Томасом, которым он восхищался, Кнорозов отмечает, что прочтенные слова являются обычными, хорошо известными во всех юкатекских словарях, а не какими-то гипотетическими. Его эпохальная статья завершается так: «Система письменности майя является типичной иероглификой и по своим написаниям слов не отличается от известных иероглифических систем».

Если Кнорозов прав, то «алфавит» Ланды действительно был Розеттским камнем для разгадки письменности майя и кнорозовская методология привела бы к ее полной дешифровке.

Советские СМИ не замедлили раструбить об истории, которая утверждала научный приоритет СССР. Достижения Кнорозова транслировались по всему миру, сообщение появилось даже на страницах «New York Times» от 13 августа 1952 года. Западным эпиграфистам была брошена перчатка, а Томпсон был не тем человеком, который спокойно проглотил бы такой вызов.

Томпсон решил дать первый залп в своей односторонней войне с Кнорозовым в 1953 году в мексиканском журнале «Yan» [3] – недолговечном антропологическом издании под редакцией Кармен Кук де Леонард, хорошего друга Эрика, которая постоянно конфликтовала с мексиканским Национальным институтом антропологии и истории. Первый же абзац Эрика дает читателю подсказку о том, что за ним последует:

«В последние годы исходящие из Москвы претензии на “впервые в мире” перешли от изобретения подводной лодки к изобретению бейсбола. Малоизвестное заявление подобного рода относится к открытию принципов, которые являются ключом к расшифровке иероглифического письма майя Центральной Америки…».

После подробного цитирования тенденциозного введения Толстова, превозносившего марксистско-ленинскую методологию, Томпсон утверждает, что Кнорозов повторяет ту же мантру, хотя на самом деле молодой советский ученый в первом разделе статьи поставил в вину Томпсону и Морли мистический подход к иероглифам, связанный с их представлениями о культе времени, что было вполне справедливым обвинением!

Напомним: Томпсон, как терьер, грызущий крысу, до последних дней воевал с Уорфом, пролив немало чернил по поводу его мелких ошибок, но не обращая внимания на важные замечания Уорфа. Точно так же он поступил и с новой угрозой, на этот раз из-за железного занавеса. Томпсон упрекает русского в том, что пять из его пятнадцати расшифровок (хотя Кнорозов и сам это указал) были уже сделаны Томасом, который, как едко заметил Томпсон, «работал задолго до Ленина». Затем Томпсон прошелся насчет досадной ошибки Кнорозова: Юрий Валентинович идентифицировал животное в Дрезденском кодексе (страница 13c) как ягуара, хотя это безусловно олениха. Эрик с торжеством приводит изображение этого существа рядом с несомненным изображением ягуара из Дрезденского кодекса, «чтобы читатели могли поразмышлять о марксистских ягуарах». Поскольку Кнорозов довольно неточно прочитал иероглифическую комбинацию, сопровождающую этот рисунок, как chakmool (чакмооль) «великая лапа» – эпитет для ягуара, все эпиграмматическое здание, наспех сооруженное русским, рассыпается как карточный домик к вящей радости Томпсона.

В конце своей высокомерной рецензии Томпсон ставит вопрос, есть ли у Кнорозова «честь ученого» (ответ конечно же звучит как «нет») и заключает:

«…это может служить прекрасным примером эффекта строгого контроля партии над небольшой группой ученых в России. К счастью для свободного мира, остается надеяться, что это касается и военных разработок».

Великий майянист высказался: методология Кнорозова не стоит даже пары строк, а его так называемая «дешифровка» – марксисткая фальшивка и уловки советской пропаганды.

При жизни Томпсона редкий ученый-майянист осмеливался перечить этому Великому Панджандруму в любой сфере, и уж тем более в печати. Но в 1955 году шведский лингвист и синолог Тор Ульвинг опубликовал в журнале «Ethnos» замечательную оценку статьи Кнорозова 1952 года [4]. После краткого изложения советского подхода и выводов Ульвинг пишет:

«Задача экспертов по иероглифам майя – дать окончательный вердикт о значении новой дешифровки, кратко изложенной здесь. Но даже сейчас можно с уверенностью сказать, что ее важность в истории дешифровки иероглифов майя не может быть поставлена под сомнение (Ульвинг, вероятно, не читал диатрибу Томпсона. – М.К.). Неприятный факт, что она представлена на языке, недоступном большинству ученых западного мира, не должен служить им оправданием, чтобы не ознакомиться с ней досконально. Впервые было показано, что система письма построена в соответствии с принципами, преобладающими в других примитивных письменностях. Это сам по себе убедительный признак того, что новая дешифровка покоится на надежной основе. Кроме того, трудно поверить, что такая непротиворечивая система слоговых знаков с фонетическими значениями, которые, кажется, соответствуют всем комбинациям, где они встречаются, могла бы быть разработана, если бы она не была верной».

Возможно, Швеция и была открыта для нового направления исследований, но безусловно не Германия, родина Фёрстеманна, Зелера и Шелльхаса. В 1956 году на Международном конгрессе американистов молодой немецкий эпиграфист Томас Бартель, который был шифровальщиком вермахта во время войны, принял эстафету от Томпсона, правда, без полемики в стиле холодной войны [5]. На этой встрече присутствовал и Кнорозов, которому удалось войти в окружение основателя сибирской археологической школы академика Окладникова и выступить с докладом на английском языке в той же секции, что и Бартель. К этому времени у противников кнорозовской методологии было гораздо больше возможностей для критики, поскольку Кнорозов в 1955 году выпустил более амбициозную работу, опубликованную на испанском языке. Его новые предложения включали большое количество в основном морфемных чтений, и я должен с некоторой горечью признать, что даже те из нас, кто симпатизировал его подходу, уже тогда почувствовали, что Юрий Валентинович отклонился от цели – или, по крайней мере, не привел аргументы столь же сильные, как в его фонетических прочтениях, основанных на «Сообщении…» Ланды.

Как бы то ни было, Бартель открыто заявил, что кембриджская (то есть Томпсон) и гамбургская (где Бартель тогда преподавал) школа смотрят на проблему Кнорозова одинаково скептически.

Карьера Бартеля любопытна. Его путь в дешифровке во многом шел параллельно кнорозовскому, но, в отличие от советского коллеги, Бартель оставил мало интеллектуальных наследников. Оба посвятили свою жизнь эпиграфике, оба пытались разгадать письменность майя, и оба сосредоточились на письменности ронго-ронго с отдаленного острова Пасхи. На мой взгляд, ошибкой Бартеля была его непоколебимая преданность антифонетической традиции своих немецких предшественников, – он специально подчеркивал, что его статья в Копенгагене была опубликована в пятидесятую годовщину смерти Фёрстеманна. Но, возможно, дело было просто в его нежелании видеть в письменности майя настоящую систему письма, подобную существовавшим в цивилизациях Старого Света. Опыт Кнорозова в сравнительных исследованиях, будь он марксистский или нет, дал русскому ученому основу, которой западным ученым не хватало.

Тридцать пять лет назад Мерида была тихой заводью Мексики, городом, состоящим в основном из одноэтажных белых домов, с толпами бронзовокожих женщин майя на улицах и рынках, одетых в ослепительно-белые уипили. Юкатекский майя все еще можно было услышать повсюду, и город имел заслуженную репутацию безопасной, безупречно чистой провинциальной столицы.

В марте 1955 года я женился на дочери известного генетика и русского изгнанника Феодосия Добржанского. Софи была бакалавром антропологии в Рэдклифф-колледже, а я – начинающим аспирантом в Гарварде. Мы встретились за лабораторным столом, наполняя человеческие черепа горчичным зерном, чтобы измерить его объем. На следующие рождественские праздники я предложил отвезти ее в область майя, которую она никогда не видела, и в конце декабря – начале января 1955–56 года [6] мы оказались в Мериде, которая стала базой для экскурсий по таким памятникам, как Ушмаль и Чичен-Ица.

Наша гостиница называлась «Монтехо». Это был совершенно старомодный отель в колониальном стиле. Мы с женой пришли в полный восторг, узнав, что его гостьей была знаменитая художница института Карнеги археолог Татьяна Проскурякова, стройная, нервная шатенка слегка за сорок. Я был знаком со многими сотрудниками института Карнеги, в том числе и с Эриком Томпсоном, потому что их штаб-квартира в Кембридже на Фрисби-Плэйс, 10 располагалась бок о бок с музеем Пибоди, где базировался департамент антропологии Гарварда, поэтому Таня была, можно сказать, старой знакомой.

Таня интересовалась письменностью майя, но всегда подчинялась мнению Эрика, как и остальная часть сотрудников Карнеги, – ее эпохальные открытия об историческом содержании надписей майя должны были увидеть свет только через пять лет. Кроме того, Таня была известна своей строптивостью, о которой ходили легенды. Если бы вы спросили: «Таня, разве сегодня не прекрасный день?» – Таня бы это опровергла, а через несколько минут прокомментировала, какая была хорошая погода. Учитывая эту ее черту и интерес к русским темам (как и мои тесть и теща, она тоже была изгнанницей), неудивительно, что ей была бы любопытна работа Юрия Кнорозова.

Одна из моих маний – коллекционирование книг о Мезоамерике. Эта болезнь началась в студенческие годы, но я о ней ни разу не пожалел. Бродя по разбросанным по Мериде книжным магазинам, случайно и плохо укомплектованным, мы наткнулись на одну из последних копий великого раннеколониального словаря юкатекского майя, изданного Мартинесом Эрнандесом, вместе с неряшливо напечатанной брошюркой [7], опубликованной в «Рабочей библиотеке», вероятно, легальным крылом тогдашней запрещенной Коммунистической партии Мексики. В то время как другие названия этой серии включали «Экономические проблемы социализма в СССР» И. В. Сталина и «Как быть хорошим коммунистом» Лю Шаоци, эта представляла собой неавторизованный испанский перевод основной части кнорозовской бомбы из «Советской этнографии» 1952 года.

Я перечитал ее несколько раз. Это имело смысл, это было первое разумное рассмотрение некалендарной части иероглифики майя, которое я читал. В свете того, что я знал о восточных письменностях (я только что провел два года на Тайване и в то время изучал японский язык в Гарварде с Эдвином Райшауэром), это имело еще больший смысл. Поскольку Софи говорила на английском и русском, мы решили, что работа Кнорозова достойна стать известной и в более широкой аудитории – в Соединенных Штатах и других странах.

Таня купила ту же брошюру, и, когда она закончила читать, мы поняли, что она глубоко заинтересована выводами Кнорозова. Но, полагаю, до смерти Томпсона она разрывалась между внутренней убежденностью, что Кнорозов может быть прав, и опасением перед неодобрением Эрика. «Может, у него что-то есть, но я просто не знаю», – была ее обычная реакция на работы Кнорозова.

Я гораздо меньше опасался столкнуться с Томпсоном, хотя был всего лишь молодым неофитом в майянистике, а Томпсон занимался этим десятилетиями. Годы строгой дисциплины в школах-интернатах Новой Англии воспитали во мне нежелание безропотно признавать чью-то власть, и я всегда соглашался с Томасом Джефферсоном, что «небольшое восстание время от времени – это хорошо». Как бы ни уважал я Эрика Томпсона за его безмерную эрудицию, я чувствовал, что в некоторых аспектах король-то голый. Одним из таких моментов был его категорический отказ признать приоритет ольмеков Веракруса и Табаско, создателей колоссальных каменных голов, в развитии мезоамериканской цивилизации по сравнению с классическими майя. Эрик накопал огромное количество фактов, чтобы сокрушить ольмекскую гипотезу и ее защитников, но я имел дерзость опубликовать опровержение, когда был еще аспирантом, тем самым охладив надежды сторонников Томпсона на меня как на достойного их последователя.

Другим актом моей подрывной деятельности было письмо непосредственно Кнорозову, выражавшее интерес к его работе и поддержавшее его идеи о ранних системах письма. В одном абзаце этого письма от 20 августа 1957 года я сказал:

«Если я правильно понимаю вашу точку зрения, письменность майя была бы очень похожа на современную японскую письменность. Как вы знаете, у японцев есть большое количество китайских идеограмм (кандзи), чтобы выразить корни слов; для такого по существу безаффиксального языка, как китайский, этого было бы достаточно, но не для грамматически сложного японского. Соответственно, японские аффиксы выражаются слоговыми знаками (кана), в конечном счете полученными из идеограмм. Однако любое японское предложение может быть выражено полностью при помощи каны. Похоже, что именно эта двойственная природа письма майя ввела Томпсона, с одной стороны, и Уорфа, с другой, в заблуждение. Вы убедительно продемонстрировали слоговую запись аффиксов в письме майя, и так называемые дешифровки Томпсона – не более чем догадки о значении некоторых идеограмм».

Я ошибался насчет аффиксации: слоговая запись оказалась гораздо более распространенной в письменности майя, чем я думал. Я ошибался и в отношении идеограмм. Но все это было частью переписки, которая длилась годами. Я испытываю чувство глубокого удовлетворения, представляя недоумение шпионов, которые вскрывали и читали эту почту, поскольку это было время, когда ЦРУ просматривало всю переписку с Советским Союзом, а их коллеги из КГБ выполняли аналогичную работу на другой стороне.

Докторская диссертация Кнорозова, посвященная «Сообщению о делах в Юкатане» Ланды, вышла в 1955 году отдельной книгой, и он прислал нам с Софи экземпляр. Мы написали хвалебную рецензию в журнале «American Antiquity», особо отметив работу Кнорозова по дешифровке письма майя. Это, должно быть, расстроило Томпсона, но что по-настоящему разъярило великого майяниста, так это то, что мы обратили внимание на сравнение Томпсона с Афанасием Кирхером, сделанное советским ученым. Ситуация еще больше осложнилась, когда в 1958 году в том же журнале появился перевод Софи новой статьи Кнорозова, в котором были изложены его методика и результаты дешифровки [8], обеспечившие взглядам диверсанта из-за железного занавеса широкую аудиторию среди майянистов и лингвистов.

Одним из них был Дэйв Келли – Дэвид Хьюмистон Келли, если называть его полным именем, безусловно уникум в анналах исследований майя [9]. Живая смесь ирландского лукавства и трезвости янки Новой Англии, внушительные размеры, лысая голова и улыбка лепрекона – на профессиональных встречах он всегда мог представить доклад, который, по мнению многих, казался неправдоподобным и даже возмутительным, но, как правило, был основан на безупречных исследованиях.

Я знал Дэйва со времен, когда мы были студентами в Гарварде, и меня всегда поражали его обширные знания всего странного, диковинного и необычного в любой точке мира. НЛО, генеалогия ирландских и армянских правителей, транстихоокеанские контакты и потерянные континенты – все это привлекало его внимание на разных этапах карьеры. Дэйв прирожденный нонконформист, и неудивительно, что он пошел своим собственным путем дешифровки майя, к недовольству Эрика Томпсона.

Ист-Джаффри – восхитительная старомодная деревня в Нью-Гемпшире в тени горы Монаднок, и именно там, в викторианском каркасном доме двух своих теток, Дэйв провел большую часть юности. Я никогда не забуду день, когда он пригласил меня и друзей-студентов к себе в гости. Две старые девы приняли нас, сидя в креслах-качалках. На третьем этаже находилась комната Дэйва с жуткой настенной росписью, нарисованной его младшим братом и изображающей сцену разрушения мира из Дрезденского кодекса. Полки были забиты книгами по археологии, научно-фантастическими журналами самого странного сорта и литературой по НЛО. Дэйв был явно самый необычный студент Гарварда.

Он родился в Олбани в семье ирландского католика и матери-янки и провел свои первые годы в школе в северной части штата Нью-Йорк. Его карьера археолога началась в пятнадцать лет. Тетя Дэйва Элис Хьюмистон, одна из двух старушек, которых я встретил в Ист-Джаффри, была тогда главным каталогизатором библиотеки Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и подругой Маргарет Морли, племянницы Сильвануса Морли. Мисс Морли порекомендовала ей книгу «Копая на Юкатане» Энн Экстелл Моррис (жены одного из археологов института Карнеги), которая могла заинтересовать мальчика [10]. Тетя Элис прислала книгу племяннику. Две иллюстрации очаровывали его: на одной, ближе к началу, была изображена огромная земляная насыпь в Чичен-Ице, на которой стояли люди, в то время как на второй, ближе к концу, эта же насыпь превратилась в блистательный «Храм тысячи колонн». Как рассказывал Дэйв, «я подумал: эй, это то, чем я хотел бы заняться».

Несколько лет спустя Дэйв написал Альфреду Тоззеру о своем желании попасть в Гарвард и получил ободряющий ответ. В 1946 году, после трехлетнего пребывания в армии, Келли поступил на первый курс Гарварда и стал одним из двух последних учеников Тоззера (вторым был Уильям Сандерс, который будет специализироваться по Центральной Мексике). Тоззер был требовательным учителем: он за минуту исписывал библиографией всю доску в комнате для семинаров, и каждый студент должен был прочитать все, включая даже те источники, которые противоречили точке зрения Тоззера. «В список входили и работы таких ученых, как Эрик, – рассказывал Дэйв, – которых Тоззер не слишком любил и чье мнение не всегда уважал».

Нам с Дэйвом повезло: отдел исторических исследований института Карнеги, который отвечал за изучение майя, занимал старое здание рядом с музеем Пибоди, и Дэйв много общался с Эриком Томпсоном и Таней Проскуряковой. Правда, Келли признает, что его отношения с Томпсоном никогда не были особенно тесными. Эрику явно не нравились нонконформистские взгляды Дэйва на историческую природу классических монументов и надписей, его неприятие корреляции Томпсона (или GMT), его теории о транстихоокеанском распространении мезоамериканского календаря с запада на восток, (тема докторской диссертации Дэйва) и его интерес к фонетизму.

Келли и Кнорозова свел вместе случай, который сделал Дэйва самым пылким приверженцем России на Западе. Летом 1956 года он находился в Шотландии и Ирландии – причем, что характерно для Дэйва, изучая генеалогию Вудро Вильсона для своего друга, писавшего биографию двадцать восьмого президента США. Келли воспользовался своим пребыванием в Европе, чтобы отправиться в Копенгаген на Международный конгресс американистов [11]. Он был потрясен докладом Кнорозова, о котором раньше никогда не слышал, и познакомился с ним, общаясь на испанском, – единственном общем языке, при том что оба, по словам Дэйва, говорили плохо.

Осенью, вернувшись в Гарвард, он обнаружил настоящий заговор. Студенты и аспиранты, интересовавшиеся Мезоамерикой, объединились в неформальный семинар; мы назвали его по-испански «Меса куадрада» («квадратный стол») – в подражание «Меса редонда» («круглый стол»), что много лет работал в Мексике. Докладчики, которых нам удавалось пригласить, и наши студенческие беседы были намного интереснее, чем официальные серии семинаров, проводившиеся профессорами антропологии, и посещаемость этих полулегальных собраний, к раздражению администрации, росла быстрее, чем учебных семинаров.

В 1956–57 учебном году пришла моя очередь быть председателем «Квадратного стола», и при тайной помощи Тани я организовал вечернюю сессию, полностью посвященную значению работы Кнорозова. Это была настоящая научная сессия. Доклады по египетской письменности Уильяма Стивенсона Смита из Бостонского музея изобразительных искусств и по китайской письменности китайского ученого из Яньцзинского института в Гарварде (его имя я подзабыл) соответствовали духу сравнительного подхода Кнорозова к ранним системам письма. Историческую ретроспективу попыток фонетической дешифровки представил лингвист Джон Кэрролл, душеприказчик Уорфа, рассказав об этом злосчастном новаторе, а для изложения теории и дешифровки Кнорозова у нас был Дэйв Келли. Я до сих пор храню предварительный план заседания, составленный Таней Проскуряковой (приложение А), который наглядно показывает, что у нее был совершенно современный подход к этой спорной теме и что она на годы опережала свое время.

Я подумал, было бы справедливо предоставить Эрику Томпсону возможность изложить свою точку зрения, но он отверг наше приглашение, вероятно, под ложным предлогом, что ему не позволит высокое давление. Защищать свою позицию в публичной дискуссии, особенно перед какими-то аспирантами, было просто-напросто не в стиле Эрика.

Дэйв продолжил преподавание в Техасском технологическом колледже в Лаббоке и написал работу, оказавшую столь сильное влияние на взгляды многих исследователей, что Томпсон старательно игнорировал ее до конца своей жизни. Статья «Фонетизм в письменности майя» появилась в 1962 году в уважаемом мексиканском журнале «Estudios de Cultura Maya» («Исследования культуры майя»). Это была обстоятельная и вдумчивая защита фонетических слоговых чтений Кнорозова, опровергающая все более частые и резкие нападки Томпсона [12]. Келли впервые применил кнорозовскую методологию в совершенно новой области – в анализе монументальных надписей.

В то время как классическая цивилизация майя Южных низменностей приходила в упадок, великий город Чичен-Ица в центре северной части полуострова Юкатан переживал период бурного роста. В течение нескольких десятилетий IX века на отдельных каменных притолоках высекались длинные иероглифические тексты (некоторые были опубликованы Джоном Ллойдом Стефенсом в XIX веке). Именно в этих надписях Герман Бейер выделил повторяющиеся комбинации иероглифов еще в 1930-х годах, и один из них привлек внимание Келли.

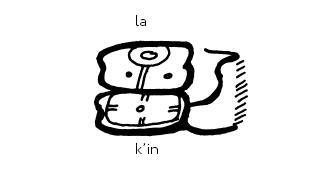

Рис. 35. Иероглиф для lak’in (лак’ин) «восток».

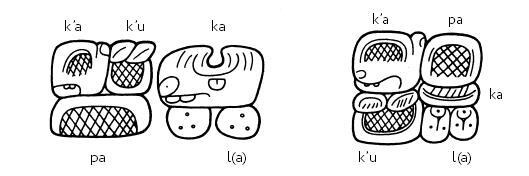

В этом конкретном сочетании Дэйв узнал слоговые знаки Ланды (и Кнорозова) ka [k’a], ku [k’u] и ca [ka], а также перевернутый знак дня Ахав, который Кнорозов идентифицировал как la в иероглифе для «востока», lak’in (лак’ин). Перед знаком la был заштрихованный иероглиф, который, как заключил Дэйв, был аллографом (или вариантом) «открытого» знака, прочитанного русским ученым как pa. Вместе все иероглифы составляли запись имени k’a-k’u-pa-ka-l(a) или K’ak’upakal (К’ак’упакаль) «Огненный Щит» – упомянутого в юкатанских хрониках доблестного военачальника ица. Это было огромным достижением, поскольку выяснилось, что личное имя в надписи на камне было записано писцами, соблюдавшими правила, открытые Кнорозовым. Успех Келли предвещал появление современного поколения дешифровщиков и подтвердил справедливость предвидения Стефенса, что истории, записанные в колониальных документах, могут быть каким-то образом связаны с событиями в древних городах майя.

Рис. 36. Прочтение Келли имени К’ак’упакаля в Чичен-Ице. Эти варианты написания основаны на майяском фонетическом силлабарии.

Несмотря на то, что Томпсон неодобрительно относился к тем, кто, как он считал, находились на грани сумасшествия, Келли упорствовал в своей решимости поставить фонетизм на твердую основу – как я уже говорил, под всем его ирландским озорством лежала скала здравого смысла. Когда в 1976 году, через год после смерти Томпсона, появился массивный том Келли «Дешифруя письменность майя» [13], даже самые верные последователи Томпсона столкнулись с неопровержимыми доказательствами, что Кнорозов был прав, а Эрик полностью неправ.

Но вернемся в 1957 год. С окончанием программы археологии майя института Карнеги Томпсон покинул Соединенные Штаты и нашел себе новый дома в Саффрон-Уолдене, в графстве Эссекс, где погрузился в подготовку своего давно запланированного «Каталога иероглифов майя» – непомерной по объему работы, которая была опубликована пять лет спустя [14]. Мы продолжали переписываться, и я все пытался объяснить ему, почему я думаю, что Кнорозов и Келли в чем-то правы. Но он все еще был раздражен нашей рецензией на книгу Кнорозова и сравнением с Кирхером. 27 октября он сел печатать мне это письмо:

«Дорогой Майк!Ты не можешь поверить – безусловно нет,когда эпохи мира громоздятся сверх меры —нет, ты не поверишь,что́ в своей невинностиэти старые доверчивые дети с улицывыдумывают…И что это за дети? Не Кристофера Фрая, а шабаш ведьм, бешено скачущих в полуночном небе под командой Юрия. Дэйв Келли, который гоняется за Кецалькоатлем, Шипе, Тонатиу и Шолотлемпо ту сторону тихоокеанских атоллов с той же легкостью, с которой я когда-то гонялся с сачком за пестроглазками и адмиралами по известняковым карьерам той Англии, что исчезла в 1914 году, а также Берленди эти беглые монашки из «Центра Искусств Аббатства» в священном Нью-Барнете, грациозно пляшущие на пуантах на сосудах с дымящимся какао. Или трепетная, бедная, мучающаяся без секса Таня, ожидающая от оракула некогда святой Руси дрожки, которые унесут ее к чеховскому блаженству… Что ж, старый бык, конечно, должен стоять в стойле, но он не там; он спокойно пережевывает жвачку на пастбище. Я припоминаю, как два года назад все говорили, что со старым Дж. Э.С.Т. покончено; С-14отправил его корреляцию на небеса, а он единственный, кто этого не знает… Что ж, как мне теперь кажется, с новыми определениями С-14 старая корреляция 11.16.0.0.0 вновь заняла свое место на вершине, где очевидно и должна находиться, если основываться на исторических, астрономических, археологических и всех прочих аргументах.Я могу невозмутимо наблюдать за Берлендом и Дэйвом Келли, бегущими за Юрием, потому что я точно знаю, что с Юрием произойдет то же самое, что со всеми, кто пытался прочесть иероглифы подобным образом – от Сайруса Томаса до Бенджи Уорфа. Теперь, когда я обнаружил, что в письменности майя существует по меньшей мере 300 аффиксов (на сегодняшний момент их 296, и я еще не закончил), я более чем уверен, что системы, которую предлагает Юрий, никогда не существовало.Вот почему я не должен проверять свое стариковское давление перед тем, как прочесть о последнем прорыве Юрия. Наблюдая вид в стиле Констебла на славный старый дом из красного и белого кирпича на том конце долины и благополучно пережив мое возвращение в XVIII век (при условии, что временами можно очень удачно быть слепым), я все воспринимаю спокойно и продолжаю работать над своим каталогом иероглифов майя, который, я знаю, станет в будущем неиссякаемым источником для Юрия и прочих из его компании – тех, кто к своему удовлетворению докажет, что иероглифы на последнем пленнике на стеле 12 из Пьедрас-Неграсагласят Epstein me fecit. Вот почему у меня уже не поднимается давление, и я остаюсь в стороне от вашего Квадратного стола, ибо, как сказал поэтЯ смогу управлять бурной страстью своей,

С увяданием сил становиться мудрей,

Не от хвори слабея – от убыли дней.Что ж, Майк, ты собираешься увидеть 2000 год. Наклей это письмо на форзац «Иероглифической письменности майя» и посмотри, так ли я неправ.Твоймедленно угасающийЭрик Т.»

Эрик был отчасти прав в одном отношении: каталог на некоторое время стал незаменимым инструментом для эпиграфистов, и последователи Юрия, конечно, его использовали, однако в конце концов он вышел из употребления. Но – вот ирония жизни! – все современные специалисты по иероглифам принадлежат к кнорозовской «компании».

В своем ответе Эрику я вновь предположил, что он не задумывался над общей теорией письма майя, выдвинутой его антагонистом, а сосредоточился только на деталях, – и вновь не был услышан. Вскоре из-под его пера появилось еще одно послание, где, в частности, говорилось:

«Спасибо за твое доброе письмо. Я думаю, что мы говорим на разных языках. Я не утверждаю, что в письме майя нет фонетического элемента, особенно ко времени написания нынешней версии Дрезденского [кодекса]. Я возражаю против подхода К., которого считаю совершенно неподготовленным. Прекрасно, может он пару раз и забил гвоздь правильно, но я вложил бы ему в уста три строки из Купера(хотя слово “болван” некорректно в его случае):Я точно не всегда совсем неправ;

Все, что придумал я, сплошной обман,

Случайно может прав быть и болван».

Еще топлива было подброшено в огонь, когда вышеупомянутая статья Кнорозова в переводе моей жены в 1958 году вышла в журнале «American Antiquity» [15]. В ней уже Кнорозов уколол Томпсона:

«Некоторые авторы считают дешифровкой любую похожую на правду интерпретацию неизвестных знаков», – и продолжил: «В отличие от определения значения отдельных иероглифов при помощи косвенных указаний, дешифровка – начало точного фонетического прочтения слов, записанных в иероглифической форме. В результате дешифровки изучение текстов становится разделом филологии».

Другими словами, Кнорозов отказывал Томпсону в любых заслугах как дешифровщика. В качестве примера томпсонского «метода» Кнорозов привел интерпретацию Эриком иероглифической комбинации, означающей «собака», уже прочитанной Кнорозовым как tzul (цуль). Она состоит, напомню, из двух знаков, один из которых выглядит как ребра и позвоночник животного. Томпсон говорит, что это метафорический знак для обозначения собаки, потому что в мезоамериканской мифологии собака сопровождает тени мертвых в загробный мир, – едва ли это случай дешифровки в кнорозовском определении. Кстати, обсуждаемый иероглиф является прекрасным примером ребусного происхождения фонетических знаков, поскольку в юкатекском языке майя tzul (цуль) означает и «собака», и «позвоночник», конечным результатом чего является слоговой знак tzu.

Нарастающее раздражение и горечь Томпсона красноречиво раскрываются в комментарии, опубликованном им в том же году [16]:

«В рецензии (той, что вышла в журнале “Yan”. – М.К.) я довольно пространно изложил мое неблагоприятное впечатление о первой статье этого русского Кнорозова, который, идя по стопам столь многих дискредитированных энтузиастов, утверждает, что обнаружил приютившийся в лоне марксистской философии ключ к расшифровке иероглифов майя. Недавно появилась его вторая и гораздо более полная публикация, содержащая большое количество предполагаемых дешифровок. Мой энтузиазм по-прежнему крайне заморожен».

Несмотря на утверждение о бесполезности публикаций Кнорозова, Томпсон тратил немало времени на их опровержение, хотя никогда не удосуживался даже внимание обратить на десятки сумасшедших и полусумасшедших попыток разгадать иероглифы майя, что появлялись каждое десятилетие. Но что сделало Кнорозова еще более опасным для престижа Томпсона, так это то, что его работа появилась на английском языке в журнале, который был и остается самым уважаемым для всех археологов США, будь то майянист или нет. Поэтому неудивительно, что суровая отповедь Эрика Кнорозову появилась в том же журнале в 1959 году [17]. Названный «Системы иероглифического письма Средней Америки и методы их дешифровки», этот текст демонстрирует все промахи Томпсона и отсутствие хотя бы одной сильной стороны в его методологии. Повторив еще раз аргументы Валентини об «алфавите» Ланды, он переходит к миссионерским системам письма, использовавшимся испанцами в Мексике XVI века, таким как тестерианское (ребусное) письмо, с помощью которого монахи пытались приобщить местное население к письму фонетическому, и предполагает, что «алфавит» Ланды был одной из таких попыток.

Томпсон рассматривает эти попытки как совершенно бесперспективные и бессмысленные: все они «полностью дискредитированы» (одно из любимых его выражений). Оставшуюся часть статьи он тратит на бомбардировку некоторых деталей дешифровок своего оппонента и более всего – на изменение обычного порядка чтения слева направо, игнорируя тот факт, что изменение порядка чтения из-за эстетических или каллиграфических соображений было указано Кнорозовым среди других его базовых иероглифических принципов.

Но наш друг Афанасий Кирхер гордился бы этим абзацем Эрика:

«Ни один посланник с огненным лицом меня не наставлял, как сказал Хаусман. Я не могу утверждать ни что расшифровал иероглифы майя, ни что знаю какую-либо систему, которая заменила бы ту, которую я раскритиковал, потому что подозреваю, что письмо майя само выросло, как Топси. Ребусные написания, безусловно, являются важным фактором, как и ребусные рисунки. Очевидно, что иероглифические элементы представляют как слова, так и слоги (часто омонимы). Существуют идеограммы, иероглифы, корни которых лежат в мифологии (так называемые метафорограммы. – М.К.) и кусочки с полдюжины других способов пытаться писать (курсив мой. – М.К.)».

В своем каталоге 1962 года Томпсон демонстрирует то же самое поверхностное понимание письменности: «Короче, нас смущает эта медленно растущая бессистемная мешанина. Конечно же, у мешанины не может быть ни ключа, ни замка» [18]. Но на вопрос, как писец мог общаться при помощи такой мешанины или как такие сообщения могли быть прочитаны в любом смысле этого слова, Томпсон так и не ответил, так же как Кирхер тремя веками ранее.

Одна из последних диатриб Эрика против «красной угрозы» появилась в 1971 году в предисловии к третьему изданию его «Иероглифической письменности майя» [19]. Как обычно, Эрик ошибочно излагает позицию Кнорозова, утверждая, что последний рассматривает письменность майя только как фонетическую, а затем заносит над головой русского дубину холодной войны:

«Я считаю очень важным, что в фонетической системе, как и при взломе кода, скорость дешифровки увеличивается с каждым вновь установленным чтением. Прошло уже девятнадцать лет с тех пор, как под фанфары герольдов в камзолах из СССР было объявлено, что после почти столетия неудачных буржуазных усилий проблема была решена при помощи марксистско-ленинского подхода. Я бы с радостью совершил паломничество к могиле Маркса на Хайгейтском кладбище, чтобы выразить свою благодарность, если бы это было действительно так. Увы! Первый поток предполагаемых дешифровок так и не вырос в реку, как это должно быть при успешной разгадке фонетической системы, а давно высох».

В последний раз Томпсон лягнул Кнорозова в брошюре «Иероглифы майя без слез» [20], вышедшей в Британском музее (1972), которая теперь выглядит чистым курьезом, несмотря на ее элегантный внешний вид (к слову, труды Кирхера тоже были опубликованы очень качественно – роскошные книжные альбомы своей эпохи).

Задним числом мы понимаем, что Томпсон был полностью неправ, а Кнорозов стоял на верном пути. Но и читатель может спросить, почему после статьи Кнорозова 1952 года потребовались годы, чтобы поток дешифровок вырос в реку? Почему дешифровка письма майя заняла так много времени по сравнению, скажем, с египетской письменностью, или клинописью, или иероглифическим хеттским? Жаль признать, но основная причина заключалась в том, что почти все пространство майянистики было владением одного очень влиятельного ученого, Эрика Томпсона, который в силу своей личности, доступа к ресурсам института Карнеги, обширных знаний и жесткого, даже жестокого ума оказался способен остановить русскую волну вплоть до своей кончины в 1975 году. Большинство майянистов той поры, а некоторые и по сей день имели слабую подготовку в лингвистике или эпиграфике и по умолчанию оставили эту сферу Эрику, который, бомбардируя каждый их шаг бесконечными ссылками на мертвых поэтов и греческих богов, фактически лишил их возможности критического мышления.

Даже крупная публикация Кнорозова на эту тему, огромная и подробная «Письменность индейцев майя» [21], вышедшая в 1963 году, не произвела большого впечатления на сторонников Томпсона, хотя моя жена выполнила перевод ее избранных фрагментов с типично осторожным введением Тани. Я подставил под топор собственную шею в 1966 году, когда моя книга «Майя» [22] стала первой популярной работой о цивилизации майя, высоко оценивающей подход Кнорозова, – рецензии экспертов были абсолютно негативными. А в 1976 году Артур Демарест, тогда еще учившийся в Тулейнском университете Луизианы, смог опубликовать спорную и неосмотрительную критику дешифровки Кнорозова в уважаемой серии [23], содержавшую весьма высокомерное утверждение: «Едва ли вызывает сомнение вывод, что кнорозовская дешифровка недействительна… Он не первый ученый, предложивший ошибочную дешифровку, и, вероятно, не последний».

Диссиденты вроде Дэйва Келли и меня оказались вне круга почитателей Эрика Томпсона по мере того, как развивались наши взгляды на письменность майя. Но за пределами археологии мы нашли целую группу союзников. Лингвисты не забыли беспардонного обращения Томпсона с их коллегами Бенджамином Уорфом и Арчибальдом Хиллом. Некоторые из специалистов по языкам майя, например, весьма уважаемый Флойд Лаунсбери из Йельского университета, высоко ценили работы Кнорозова и знали гораздо больше, чем Эрик, о системах письма в целом. И до меня даже донесся слух, что один выдающийся лингвист категорически утверждал, что, как только Томпсон отправится к праотцам, он, лингвист, тут же разгадает письмо майя!

Как бы самонадеянно это ни звучало, в том, что сказал анонимный филолог, была доля правды: взлет великой дешифровки наступил только после смерти Томпсона в 1975 году и вклад лингвистов в этот необыкновенный интеллектуальный подвиг был очень важным.

В последний год своей жизни Томпсон был удостоен рыцарского звания в знак признания его большого вклада в изучение майя. Понятия не имею, почему у меня было такое предчувствие, но, когда я увидел список новогодних наград, опубликованный в «New York Times», я уже знал, что увижу в нем имя Эрика. И оно там действительно было вместе с именем Чарли Чаплина. Я немедленно отправил Эрику свои поздравления. В его ответном благодарственном письме выражалось сожаление, что Альфред Моудсли не удостоился такой чести. Но Эрику она принадлежала по праву: ошибавшийся и упорствующий в своих заблуждениях, он тем не менее сыграл выдающуюся роль в изучении цивилизации майя. Я дорожу завещанной мне копией «Иероглифической письменности майя» с вклеенным туда письмом Эрика.

И все же почему Томпсон был так резко настроен против Кнорозова и всего, что тот сделал и опубликовал? Одной из причин могла быть его глубокая религиозность – отсюда и его метафорограммы, почти мистические кирхерианские объяснения иероглифов. Другой, возможно, была ненависть Томпсона к коммунизму и Советской России. Но его одержимость Кнорозовым до такой степени, что он из года в год громил русского ученого всеми правдами и неправдами, подсказывает мне кое-что еще: Томпсон боялся теорий Кнорозова, потому что в глубине души знал, что они верны.

Мои подозрения основываются на рассмотрении рисунков, иллюстрирующих иероглифы месяцев майя в «Иероглифической письменности майя» [24]. Для каждого месяца Томпсон заставил художника нарисовать серию иероглифов от самых ранних до самых поздних форм. Естественно, последним в каждой серии был иероглиф, появляющийся в «Сообщении о делах в Юкатане» Ланды. Названия месяцев, как они были известны накануне завоевания Юкатана, имели мало отношения к этим иероглифам, поскольку читались и произносились в классические времена. Соответственно, как мы теперь понимаем, информатор Ланды поставил перед некоторыми из названий месяцев полезные фонетические слоговые знаки, дающие их «современное» юкатекское звучание. Например, слева от месяца Pop (Поп) по Ланде (первый месяц) продублирован знак, который, как выяснил Флойд Лаунсбери, читается po-p(o). Эрик снял все эти знаки в издании «Иероглифической письменности майя» 1950 года.

Зачем и почему, спрашиваю я, он бы это сделал, если бы не распознал и не подверг собственной цензуре фонетическую запись, то есть то, что Кнорозов назвал бы фонетическим подтверждением? Похоже, Эрик развлекался подобными фонетическими идеями по крайней мере года за два до того, как на сцене появился Кнорозов, а затем отказался от них, поскольку они не соответствовали его концепции «мешанины» в письменности или идее метафорограмм. Неистовость залпов, которыми Томсон палил по Кнорозову, говорит мне, что он понимал, что был неправ, и очень сильно неправ. Но, объявив войну рецензией в «Yan», он уже не мог ее отменить.

Так что Томпсон, как и Зелер до него в споре с Сайрусом Томасом, если и одержал победу, то весьма сомнительную. Да и была она очень непродолжительной: менее чем через четыре года целых 135 участников посетят конференцию по фонетизму в иероглифической письменности майя в Олбани. Солнце эры Томпсона зашло.