Книга: Разгадка кода майя: как ученые расшифровали письменность древней цивилизации

Назад: Глава 4 Предшественники: заря дешифровки

Дальше: Глава 6 Новый ветер с Востока

Глава 5

Эра Томпсона

Вплоть до своей смерти в 1975 году, случившейся всего через несколько месяцев после посвящения его в рыцари королевой Елизаветой II, Джон Эрик Сидни Томпсон доминировал в современных исследованиях майя благодаря силе интеллекта и личности [1]. Томпсон никогда не занимал университетской должности, никогда не имел учеников, не обладал влиянием как член комитета по распределению грантов или редактор национального журнала, а в институте Карнеги (Вашингтон), где он служил в течение многих лет, не принимал никаких административных решений. Тем не менее по обе стороны Атлантики вряд ли нашелся бы майянист, безрассудный настолько, что осмелился бы пойти против мнения Томпсона.

Мне нелегко писать об Эрике Томпсоне беспристрастно даже сейчас: я разрываюсь между восхищением им как ученым, симпатией к нему как к человеку и неприятием отдельных аспектов его работы и отношением к некоторым своим противникам. В отличие от тех, кто столкнулся с его неодобрением, Эрик, как я привык его называть, обычно терпел меня как своего рода лояльную оппозицию, хотя иногда и не мог сдержаться от саркастических уколов в мою сторону.

У нас был общий друг, археолог Джеффри Бушнелл из Даунинг-колледжа Кембриджского университета. Прочитав серию моих «еретических» статей и рецензий, Эрик сказал Джеффри: «Майк Ко – это еще один жирный парень Джо: ему нравится доставать людей» – ироническая отсылка к одному из персонажей «Посмертных записок Пиквикского клуба». С тех пор я подписывался под некоторыми письмами к нему «жирный парень Джо», а он – «мистер Пиквик».

Полагаю, именно этот стиль Эрика поумерил мой энтузиазм по поводу отдельных его публикаций. Он ничуть не стеснялся своих огромных знаний, а его статьи и книги обычно перегружены литературными и мифологическими отсылками. Больше всего меня раздражают нерелевантные цитаты из английских поэтов и прозаиков, которые открывают главы его великого труда «Иероглифическая письменность майя: введение». Такая явная претенциозность всегда меня поражала, но, к сожалению, была весьма популярна среди археологов. Особенно это характерно для стиля латиноамериканских ученых. Так, мексиканский археолог Альберто Рус, близкий друг Томпсона, написал в некрологе:

«Для представления своих исследований и выводов Томпсон обладал великолепными писательскими талантами. Его идеи, прекрасно организованные, излагаются очень ясно, одновременно простым, точным и богатым языком, время от времени украшенным литературными и историческими аллюзиями, в которых отражается его широкая гуманитарная эрудиция» [3].

Однажды я поделился своей оценкой стиля Эрика с одним мексиканским ученым, объяснив ему, что для того, чтобы быть по-настоящему понятным, английский текст должен быть написан максимально простым языком; проще говоря, пишущий на нашем языке должен стараться походить на Хемингуэя, а не на Томпсона. Боюсь, что мексиканец так и не понял моей мысли.

Среди жертв язвительных нападок Томпсона, как и среди молодого поколения майянистов, пришедшего ему на смену, прослеживается отчетливое стремление полностью отбросить его наследие. Аргументация все та же: если Томпсон был неправ относительно характера иероглифического письма майя, то должен был ошибаться и во всех остальных выводах. Я с этим не согласен. Надо отдать ему должное: Томпсон сделал несколько потрясающих открытий. Тем не менее в разгадке письменности майя он сыграл роль отрицательную, затормозив дешифровку майяского письма подобно Афанасию Кирхеру, задержавшему расшифровку древнеегипетского на два столетия.

Эрик Томпсон был продуктом эдвардианской эпохи, выходцем из верхних слоев среднего класса, который дал Англии до Первой мировой войны врачей, офицеров, адвокатов, священнослужителей, а иногда и писателей – превосходных профессионалов, обеспеченных членов образованного общества. Он родился в 1898 году, в канун Нового года, и был младшим сыном известного лондонского хирурга. В 1912 году он покинул дом на Харли Стрит, 80, чтобы поступить в государственную школу – старинный Винчестерский колледж. Позднее он посвятит одну из своих книг его основателю, епископу Винчестера Уильяму Уайкхемскому, который «отпустил хлеб свой по водам».

Когда началась Великая война, патриотически настроенный Эрик, солгав о своем возрасте, вступил в Лондонский Шотландский полк, даже не подозревая об ужасающем мире окопной войны, который его ждал. Он был тяжело ранен, отправлен в Англию на поправку, вернулся на службу и завершил свою военную карьеру офицером Колдстримского гвардейского полка.

После окончания войны вместо того, чтобы поступить в один из оксбриджских университетов, как полагалось молодому человеку из приличного общества, Эрик отплыл в Аргентину. Томпсоны были англо-аргентинской семьей: отец Эрика родился в этой стране. Эрик прибыл в скотоводческое поместье (эстансию) Томпсонов в Аренасе, в 331 километре к западу от Буэнос-Айреса, которым они владели с 1820-х годов, и провел следующие четыре года, работая гаучо (ковбоем); тогда же он начал совершенно свободно говорить по-испански. По моему опыту он был одним из немногих нелатиноамериканских майянистов, который чувствовал себя как дома, говоря на этом языке (большинство же были почти одноязычны).

Аргентина в те дни была расколотой страной: в городах вспыхивали рабочие волнения, разворачивались классовые конфликты. Большой приток иностранных рабочих и крестьян, который ранее подпитывал аргентинскую экономику, по мере ухудшения экономической ситуации привел к радикализации настроений низшего класса, и в 1919 году, через год после того, как Эрик прибыл в Аргентину, в стране начались ксенофобские «антибольшевистские» погромы. Томпсоны принадлежали к землевладельческой элите и несомненно понимали опасность со стороны левых движений. Возможно, в этой обстановке и сформировалось твердое отношение Эрика к «коммунистической угрозе» [4]. Как бы спекулятивно это ни звучало, не может быть сомнений, что бескомпромиссно консервативная политическая позиция Томпсона в последующие годы сказалась и на его реакции на интеллектуальную угрозу, якобы исходившую из большевистской России.

Вернувшись в Англию в 1924 году, Эрик поступил в Кембридж. К тому времени он был слишком взрослым, чтобы стать студентом одного из престижных колледжей университета, поэтому проучился только год в Фицуильям-Колледже, готовясь к получению диплома по антропологии под руководством профессора Альфреда Хэддона. Понятия не имею, почему Эрик выбрал антропологию, поскольку, по моему опыту, он мало видел толку что от самой этой дисциплины, что от людей, которые ею занимались. В его работах практически нет упоминаний о великих предшественниках антропологии или об их находках и теориях. Так, Эрик много писал о религии майя, но в его трудах едва ли можно обнаружить хоть какое-то знакомство с такими мыслителями-теоретиками в этой области, как Эмиль Дюркгейм, Джеймс Фрэзер или Бронислав Малиновский. Выглядит это так, будто кто-то решил сделать карьеру в эволюционной биологии, игнорируя Дарвина.

Позицию Томпсона можно было бы это извинить, но это определенно повлияло на его будущую работу над иероглифами майя. Самой сильной стороной антропологии является сравнительный подход к человеческим и культурным различиям во времени и пространстве. В свое время наставник Томпсона Хэддон был пионером в области сравнительных антропологических исследований. По сути, антропологи давно обнаружили, что во всем мире люди, находящиеся на одинаковом уровне культурной сложности, приходят на удивление к схожим институциональным реакциям, когда сталкиваются со схожими проблемами – так, например, изобретение иероглифического письма было ответом на нужды зарождающихся государств. Томпсон, однако, ни разу не признал, что знания о ранних цивилизациях остального мира – в Китае, Египте, Месопотамии или Средиземноморье – могут пролить свет на его любимых майя. Они были уникальны.

Как бы то ни было, интерес Эрика к майя начался в Кембридже. Во время своего краткого пребывания он присутствовал при получении Альфредом Моудсли почетной степени и, используя книгу Сильвануса Морли «Введение в изучение иероглифов майя» [5], опубликованную в 1915 году, освоил календарь майя. В 1925 году Эрик написал Морли, тогда руководившему проектом института Карнеги в Чичен-Ице, письмо с просьбой зачислить его в состав экспедиции. Ключевой момент этой просьбы, как Томпсон сообщает нам в автобиографии [6], состоял в том, что он знал, как вычислять даты майя – особую страсть Морли. Последовал положительный ответ, и после встречи в Лондоне с американским археологом Оливером Рикетсоном и его женой Эдит (оба они вели раскопки в Вашактуне) Томпсон был нанят на работу.

Сильванус Морли (1883–1948), должно быть, был замечательным человеком – все, кто его знал, единодушно восхищаются им как личностью. Его старинный друг и коллега Альфред Киддер назвал его «маленьким, близоруким, динамичным сгустком энергии» [7]. До конца своей жизни Морли был послом древних майя во внешнем мире, популяризатором своей науки в лучшем смысле этого слова. Я знавал не одного археолога, который увлекся этой областью знаний в детстве, прочитав одну из статей Морли в журнале «National Geographic», великолепно проиллюстрированной цветным изображением девственницы в тонком уипиле, брошенной в священный сенот в Чичен-Ице.

Морли закончил бакалавриат в Гарварде в 1907 году, магистратуру там же – в 1908-м. Сначала его интересовала египтология, на майянистику его переориентировали Ф. В. Патнэм, тогдашний директор музея Пибоди, и юный Альфред Тоззер, начинающий преподаватель департамента антропологии, который станет наставником большинства выдающихся майянистов прошлого поколения и великим издателем «Сообщения…» Ланды.

Гарвард был пионером в исследованиях майя: в 1892 году он отправил первую настоящую археологическую экспедицию в джунгли к руинам Копана [8]. В полном соответствии с духом дипломатии канонерок, подкрепленной щедрыми договорами со сговорчивыми правительствами банановых республик, музей Пибоди в течение нескольких лет смог вывезти (полностью законно) целую сокровищницу классических монументов майя из Копана, воплотив, хоть и частично, мечту Стефенса, купившего этот древний памятник за пятьдесят долларов. Но, с другой стороны, впервые была реализована полноценная программа раскопок города майя. Так началась эра великих экспедиций, в которую со временем вступили институт Карнеги, Пенсильванский университет, Тулейнский университет Луизианы (под руководством колоритного любителя выпить Франца Блома) и Национальный институт антропологии и истории Мексики. Это был своего рода золотой век археологии, который длился до Второй мировой войны.

Институт Карнеги всегда был лидером в этой области: благодаря обширным денежным и человеческим ресурсами с ним не мог соперничать ни один университет. История того, как в нем началась программа исследований майя, заслуживает отдельного рассказа [9].

В декабре 1912 года институт Карнеги предложил трем ученым представить конкурирующие планы для крупномасштабной программы антропологических исследований. Задним числом мы понимаем, что лучшим был масштабный проект исследования находящихся под угрозой исчезновения культур Меланезии британского этнолога Уильяма Риверса, но Морли представил всеобъемлющий план исследований майя, и под влиянием безграничного энтузиазма этого эпиграфиста-коротышки именно его план был принят в июле 1914 года.

В следующем году Морли отправился в поле работать с монументами Копана; результаты этого исследования были опубликованы в толстенном томе в 1920 году. Однако Морли полагал, что в обширном регионе Петен на севере Гватемалы, где Стефенс когда-то мечтал найти до сих пор обитаемый великий город, лежат необнаруженными еще немало разрушенных городов, и страстно надеялся их найти. Ему известно было, что чикле (сырье для жевательной резинки) добывалось местными сборщиками из сока деревьев чикосапоте, которые в изобилии росли возле руин майя, – древние жители использовали древесину этого дерева для изготовления притолок и балок. Поэтому Морли объявил награду в двадцать пять долларов золотом любому чиклеро, сообщившему ему о неизвестных руинах с резными камнями. Среди прочего его щедрость привела к открытию Вашактуна – памятника в одном дне пути к северу от Тикаля, названного так Морли из-за стелы с датой восьмого цикла (Uaxactun/Waxaktun на майя буквально означает «Восемь лет»).

На обратном пути из Вашактуна к границе Британского Гондураса экспедиция Морли попала в засаду: всегда готовые схватиться за оружие гватемальские солдаты приняли археологов за революционеров. Экспедиционный доктор погиб, сам Морли едва спасся.

Вэй Морли был прирожденным лидером. С 1924 года он стал набирать молодых археологов для проведения параллельного исследования культуры древних майя: в Вашактуне на юге под руководством супругов Рикетсонов и в гораздо более доступной Чичен-Ице на полуострове Юкатан, где основал собственную штаб-квартиру в старом поместье. Это было незадолго до того, как пирамиды Чичен-Ицы стали меккой для иностранных туристов, которых часто развлекал сам восторженный Вэй.

На основе своих исследований Морли разработал собственную теорию цивилизации майя, которую сохранит до конца своих дней: города на юге, такие как Копан и центры Петена, были частью «Древней империи» – объединенной теократии, управляемой просвещенными жрецами, питавшими глубокое отвращение к войне. Эта мирная Аркадия распалась по неизвестным причинам, и население в ходе двух великих миграций бежало на север, чтобы основать «Новую империю» с городами Ушмаль, Лабна, Кабах и Чичен-Ица. В конце концов пали и эти города, на этот раз перед лицом отвратительных, поклонявшихся идолам милитаристов из Центральной Мексики.

В наши дни, когда профессионализм железной рукой управляет археологией, отрадно взглянуть назад, на оригиналов, которых Морли привел в институт Карнеги, и на жизнь, которую они вели. У немногих из них был пропуск в профессию, необходимый в нынешнее время, – докторская степень. Даже Морли не имел ученой степени, хотя все называли его «доктор Морли». Говорят, что братья Боб и Ледьярд Смиты были наняты Оливером Рикетсоном для раскопок в Вашактуне в баре гарвардского клуба «Fly Club». Гас Стрёмсвик, позже руководивший проектом Карнеги в Копане, был неотёсанным норвежским моряком, который отстал от корабля в порту Прогресо (штат Юкатан) и нанялся на работу в Чичен-Ице, ремонтируя грузовики экспедиции. Эд Шук начал свою карьеру в качестве рисовальщика Карнеги, а Татьяна Проскурякова – штатного художника. И все они оказались очень, очень хорошими археологами.

Ни одному археологу Карнеги никогда не приходилось планировать свои раскопки с учетом расписания занятий, потому что они никогда не преподавали. Они не должны были тратить бесконечные часы, оформляя заявки на гранты, потому что рог изобилия Карнеги был вечен. И никому из них, за исключением босса, не приходилось тратить время и силы на переговоры с иностранными правительствами о выдаче разрешений на проведение раскопок, поскольку институт Карнеги имел долгосрочные соглашения с Мексикой, Гватемалой и Гондурасом. Штатные художники были доступны как в поле, так и дома, в штаб-квартире института Карнеги в Кембридже (неподалеку от музея Пибоди), и им была гарантирована быстрая публикация. Рай! Не зря завистливые коллеги называли институт Карнеги «Клубом».

Но оглянувшись назад, мы поймем, почему Морли как руководителя крупномасштабного научного проекта преследовали неудачи. Несмотря на заслуженную преданность персонала и одобрение начальства в Вашингтоне, нельзя отрицать тот факт – и факт печальный, – что за семнадцать лет исследований Чичен-Ицы этот всемирно известный город все еще остается археологической загадкой. Специалисты по-прежнему спорят о его природе, его хронологии и даже о реальности тольтекского вторжения, которое, как полагают традиционалисты вроде меня, привело к сооружению самых знаменитых его зданий, таких как Кастильо. Большинство археологов, нанятых Морли, проводили время, реконструируя разрушенные здания для просвещения туристов, и очень мало сделали для воссоздания культурной истории древней Чичен-Ицы с твердо установленной хронологией. Молодой Томпсон впустую тратил свои таланты, руководя реконструкцией фриза из Храма Воинов и отнюдь не наслаждаясь поставленной перед ним задачей:

«Я неделями трудился под раскаленным солнцем Юкатана, собирая камни вместе, иногда перемещая их почти на сорок ярдов, чтобы посмотреть, подходят ли они друг к другу. Некоторое время у меня был ассистент майя, помогавший с переноской, но в моей памяти отложилось, что я лично перетаскал каждый чертов камень» [10].

Напротив, вашактунский проект под руководством Оливера Рикетсона, а затем обоих Смитов имел ошеломительный успех: впервые была дана полная картина жизни и смерти классического города майя, и эта картина до сих пор актуальна.

«Взвешен, измерен, признан недостойным» – Валтасаровы письмена уже проявились на стене Морли, и в 1929 году археологическая программа Карнеги в области майя была реорганизована, а руководство передано Альфреду Винсенту Киддеру, старому другу и соратнику Морли, который стал пионером раскопок и синтеза древней истории культуры Пуэбло на юго-западе США [11]. Киддер был доктором наук, профессиональным, антропологически ориентированным археологом и успешно руководил «Клубом» следующие несколько десятилетий. Морли же всю оставшуюся жизнь обрабатывал свой эпиграфический виноградник, который был его первой любовью.

Каковы же достижения Морли в эпиграфике? Он любил повторять, что его основной работой было «добыть эпиграфический бекон», но что это был за бекон? Что ж, посмотрим на две его основные работы на эту тему. «Надписи Копана» 1920 года [12] представляют собой огромный том – 643 страницы, 33 вкладки и 91 иллюстрация, но настоящий бестселлер, своего рода Гаргантюа эпиграфики майя, был издан в 1937–1938 годах. Это были пять томов «Надписей Петена» [13], содержавшие в общей сложности 2065 страниц, 187 вкладок и 39 карт. Теперь, предположив, что перед вами лежит «Биология Центральной Америки» Моудсли, сопоставьте его работу с работой Морли, и вы увидите разницу. По сравнению с великолепными фотографиями Моудсли, сделанными с помощью широкоформатной камеры, фотографии Морли ужасны. Еще хуже черно-белые прорисовки: грубые и лишенные необходимых деталей, они не идут ни в какое сравнение с великолепными литографическими иллюстрациями Энни Хантер.

Но подлинная проблема лежит еще глубже. «Эпиграфический бекон» Морли состоял почти из одних только дат и не более. У Морли был несомненный талант вытягивать даты по долгому счету и циклические даты из, казалось бы, полностью бесперспективного материала – поврежденных эрозией и сломанных стел, веками лежавших в джунглях и зачастую покрытых лишайниками и мхом. Учитывая взгляд на природу и содержание классических надписей майя, которого придерживался Морли, да и любой специалист в период расцвета института Карнеги, неудивительно, что в отличие от изданий Моудсли материалы этих огромных томов полностью игнорировали те части текстов майя, которые не были явно календарными или астрономическими. Все маленькие надписи, изящно вырезанные и процарапанные рядом с фигурами тех, кто считался жрецами майя, были просто пропущены. Следовательно, Морли за годы своей работы в Копане и Петене так и не создал настоящий корпус надписей майя, как, впрочем, и никто другой из института Карнеги, включая Томпсона. В отличие от Моудсли, они, очевидно, вообще не думали, что этим сто́ит заниматься.

Вероятно, даже хорошо, что Томпсон покинул институт Карнеги и Чичен-Ицу в конце сезона 1926 года, поскольку интеллект его был слишком силен, чтобы тратить на архитектурные реконструкции. Он получил должность в Полевом музее естественной истории в Чикаго, что позволило расширить сферу его интересов. Эрик был прекрасным полевым археологом и провел раскопки в различных местах в Британском Гондурасе. В некотором смысле жаль, что не он, а Морли руководил проектом в Чичен-Ице, – безусловно, мы гораздо лучше знали бы этот город. Но что еще более важно для будущих размышлений Эрика о древних майях – он сделал перерыв в раскопках, чтобы изучить жизнь живых майя – кекчи и мопанов на юге колонии и майя-ица из Сокоца на западе.

Среди его рабочих и этнологических информаторов был молодой майя из Сокоца по имени Хасинто Куниль, который станет другом Эрика на всю жизнь и его кумом. Влияние этого человека на Томпсона невозможно переоценить. Последняя глава «Взлета и падения цивилизации майя» 1963 года [14] (обратите внимание на перекличку с «Историей упадка и крушения Римской империи» Эдварда Гиббона!), где обобщаются взгляды Эрика на историю майя, – это по сути хвалебная песнь в честь Хасинто как олицетворения добродетелей, какие Томпсон приписывал далеким предкам Куниля: умеренности, честности, смирения и глубокой набожности. Возможно, так оно и было, но летом 1949 года я довольно хорошо узнал другую сторону личности Куниля, его внутренний мир; да и Эрик должен был знать, только несколько подправил в своих книгах. Обычно Хасинто был спокоен, но временами становился страстным, почти фанатичным мистиком. Используя классическую терминологию, столь любимую Эриком, он был скорее дионисийцем, чем аполлонийцем по мировоззрению и личностным установкам. И, исходя из того, что мы знаем о древних майя благодаря прочтению иероглифов и свидетельствам иконографии, именно этот мистический, по-настоящему своеобычный аспект личности Куниля преобладал среди правителей классических городов низменностей.

Другими словами, древние календарные жрецы напоминали Томпсону приверженцев англиканской церкви, каким был он сам, и он чувствовал глубокую общность с этими мудрецами и астрономами прошлого. Неудивительно, что его основной вклад в дешифровку был ограничен календарем и изучением влияния древних богов на жизнь майя. Занявшись тем, на чем остановились Фёрстеманн и Гудман, Томпсон сосредоточил свое внимание на проблемах календаря еще во время пребывания в Чикаго и погрузился в них еще больше, когда стал научным сотрудником института Карнеги в 1936 году (должность, которую он будет занимать до роспуска исследовательской программы майя в 1958 году).

Единомышленником Томпсона на поприще изучения календаря был нью-йоркский инженер-химик Джон Э. Типл, которого Морли подвигнул изучать хронологические загадки майя как хобби. В блестящей серии статей, начавшейся в 1925 году, Типл разгадал тайну того, что эпиграфисты называли дополнительной серией и которая поставила в тупик Гудмана, Морли и Чарльза Боудича [15].

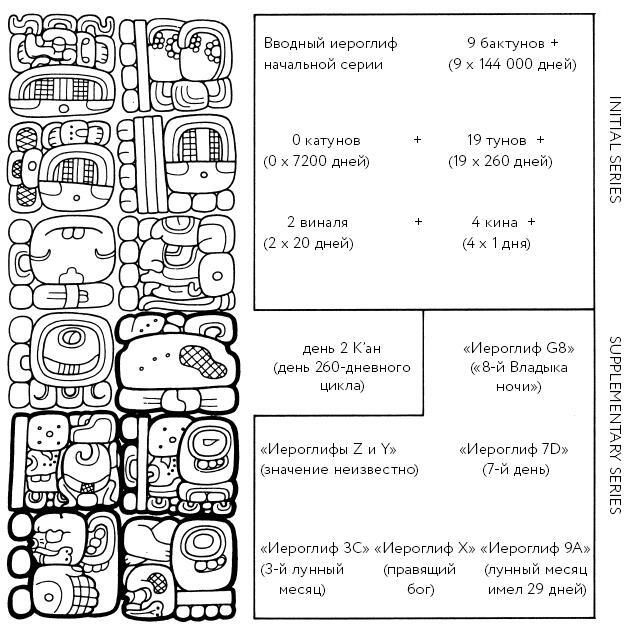

Тексты большинства классических монументов начинаются с начальной серии (даты долгого счета, которая сочетается с циклической 52-летней датой). Но между иероглифами дня и месяца обычно появляется группа других иероглифов, некоторые с числами, составляющие дополнительную серию. Типл доказал, что большинство этих иероглифов, которым были даны абстрактные буквенные обозначения, передавали дату по лунному календарю для конкретного дня (или ночи) начальной серии, а именно: количество дней с наступления последнего новолуния, положение этого конкретного лунного месяца в цикле из шести лун (то есть лунных месяцев) и указание на то, состоял ли лунный месяц из 29 или 30 дней, – майя избегали дробных чисел.

Еще более поразительным было открытие Типла, что астрономы Копана рассчитали формулу, в которой 149 лунных месяцев были равны 4400 дням. В нашей терминологии это означает, что продолжительность лунного месяца составляла 29,53020 дня, что всего на 33 секунды меньше его реальной продолжительности! Далее Типл показал связь между этими вычислениями и таблицами затмений, которые были выявлены в Дрезденском кодексе американским астрономом Робертом Уилсоном в первые десятилетия ХХ века. Все это добавило аргументов почти повсеместно распространенному мнению, что надписи майя касались исключительно календаря и астрономии.

Рис. 27. Дополнительная серия на притолоке 21 из Йашчилана.

У Томпсона, как и у его друга Типла, был особый талант для астрономических вычислений, он мог бы стать отличным календарным жрецом майя. Первым большим вопросом, который он разрешил, был вопрос о корреляции между майяским и христианскими календарями. Как мы помним, впервые подобную корреляцию предложил Гудман, но она была отвергнута в 1910 году, когда Морли опубликовал свою собственную [16], которую позже поддержал молодой археолог и историк искусства Герберт Джозеф Спинден. Вместо того чтобы расположить классический период примерно в IV–IX веках в соответствии со схемой Гудмана, они отодвинули его назад приблизительно на 260 лет. Когда в 1926 году Хуан Мартинес Эрнандес воскресил корреляцию Гудмана, Томпсон поддержал его и защищал эту позицию до конца дней, даже когда общее мнение и новая техника радиоуглеродного датирования, казалось, были против него. Но время показало, что и Гудман, и Мартинес, и Томпсон были правы.

Однако вернемся к дополнительной (или, лучше, лунной) серии на монументах.

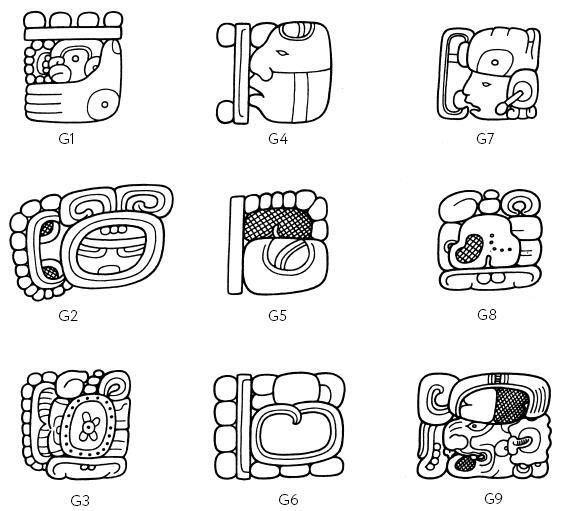

В начале строки, сразу после иероглифа дня, находится знак, которому было дано условное обозначение «G». «Иероглиф G» – это на самом деле последовательность нескольких переменных иероглифов. Томпсон показал, что их девять и они образуют цикл, снова и снова повторяющийся [17], но не имеющий ничего общего с Луной.

Эрик всю жизнь был поклонником Эдуарда Зелера, умершего, когда Томпсон еще забивал скот в аргентинских пампасах. Великое преимущество Зелера заключалось в прекрасном знании центральномексиканских и майяских материалов. Прусский ученый был хорошо знаком как с мексиканскими кодексами (например, с кодексом Борджиа), так и с рукописями майя, и это позволило ему понять содержимое страниц, посвященных движению Венеры и празднованию Нового года в Дрезденском кодексе.

Это же преимущество со временем приобретет и Томпсон. Так, из источников колониального периода об астеках и из собственно астекских кодексов он знал, что было девять Владык Ночи – сменяющих друг друга божеств, правивших ночными часами, и показал, что функционально и структурно майяская последовательность «иероглифов G» и мексиканские девять Владык Ночи должны быть связаны. Это было важным достижением, в очередной раз продемонстрировавшим фундаментальное единство мезоамериканских систем мировоззрения, хотя следует признать, что даже сейчас мы не можем читать имена богов майя в «иероглифе G» и не уверены в их взаимно-однозначном соотношении с мексиканскими божествами.

Рис. 28. «Иероглиф G»: девять Владык Ночи.

Продемонстрировав, что девятидневный цикл работал одновременно со всеми другими циклами в невероятно сложном календаре майя, Томпсон открыл еще один цикл в великой схеме древнего календаря: этот цикл насчитывал 819 дней, представлявших собой произведение магических чисел 7 (число земли), 9 (подземный мир) и 13 (небеса) [18]. По сей день никто точно не знает, что сие означает, но среди знати классического периода этот цикл был важен для церемоний, связанных со сторонами света, соответствующими им цветами и загадочным «Богом K», или К’авилем, богом-покровителем царских домов. Возможно, великие дороги, найденные в городах низменностей, таких как Тикаль, служили для огромных процессий по этим царским путям в дни, когда начинались 819-дневные циклы.

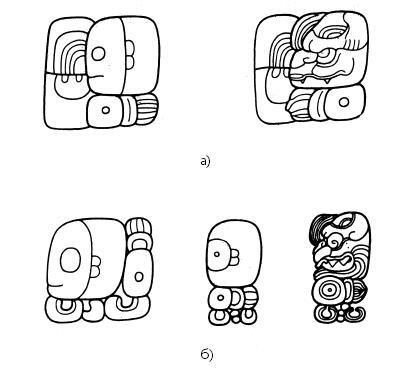

Еще со времен Гудмана было известно, что на классических монументах были и другие даты помимо начальной серии, – исследователи с оглядкой называли их вспомогательной серией. Они записаны как циклические даты, к которым вели так называемые интервальные числа, отсчитывавшиеся либо вперед, в будущее, либо назад, в прошлое. Такие «дополнительные даты» могут отстоять от даты по начальной серии по времени от нескольких дней до миллионов лет, и очень долго ученые не понимали их значения. Некоторые «дополнительные даты» явно приходились на годовщины начальной даты долгого счета с интервалами в 5 тунов (5 х 360 дней), 10 тунов или 15 тунов, в то время как другие отмечали конец великих периодов медленного течения долгого счета (как 1 января 2000 года отмечалось в нашем календаре). Томпсон внес значительный вклад в изучение этих вычислений, опознав так называемые иероглифы «счета вперед» и «счета назад», а также иероглиф для периода в 15 тунов (15 х 360 дней) [19].

Однако и это не позволяло дать ответ на мучительный вопрос, что на самом деле означали все эти даты. Правда ли, что майя поклонялись самому времени? Если в надписях не была записана история, то, возможно, именно время и почитали древние календарные жрецы? Томпсон счел, что частичный ответ на этот вопрос дал изобретательный Типл, занимавшийся хронологическими упражнениями во время длительных служебных поездок. В 1930 году Типл разработал свою теорию детерминант [20] – чрезвычайно запутанный и сложный способ доказать существование того, что, как мы теперь знаем, никогда не существовало вовсе. В определенном смысле теория Типла напоминает мне об экспериментах, ставившихся физиками XIX века, чтобы исследовать природу эфира, как считалось, заполнявшего пустые пространства вселенной.

Если вкратце, то Типл утверждал, что по крайней мере некоторые странные даты в записях, которые не приходились на концы периодов, были попытками майя навести порядок в календаре, не учитывавшем високосные годы, и скорректировать его в соответствии с истинной продолжительностью солнечного года (около 365¼ дней). Предполагалось, что детерминанты будут исправлять ошибку, накопившуюся с мифического начала долгого счета в IV тысячелетия до н. э. Прошло чуть больше тридцати лет, прежде чем теория детерминант последовала за теорией межгалактического эфира и растаяла как дым. Типл потратил свое время впустую.

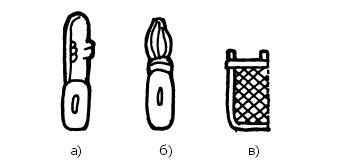

Рис. 29. Иероглифы направления счета: a) иероглиф счета вперед; б) иероглиф счета назад.

Бесплодными оказались и усилия по дешифровке некалендарной части иероглифов майя Бенджамина Ли Уорфа, одного из самых интригующих и вызывающих симпатию персонажей в исследованиях майя. Хотя его влияние на лингвистическую науку было огромным и споры о его теории лингвистической относительности бушуют до сих пор, но попытки дешифровки считаются ныне не более чем интеллектуальным курьезом. И все же усилия Уорфа стоили того, чтобы быть предпринятыми: с моей точки зрения, они открыли дорогу исследованиям, которая в противном случае была бы полностью перекрыта «сильными мира того», особенно Томпсона.

Фигура Уорфа довольно противоречива. Хотя выглядел он как голливудская кинозвезда Роберт Тэйлор, но жизнь вел достаточно скучную. Он был одновременно мистиком и ученым, строгим в теории, но часто небрежным с фактами.

Уорф родился в Уинтропе, штат Массачусетс, в 1897 году, в семье коммерчески успешного художника [21]. Окончив Массачусетский технологический институт по специальности «химический инженер», он начал работать в Хартфордской компании по страхованию от пожаров (Коннектикут). Как и в случае с двумя другими одаренными янки – композитором Чарльзом Айвзом и поэтом Уоллесом Стивенсом, профессиональная деятельность позволила ему плодотворно заниматься своим хобби. У Уорфа это было изучение языков. В 1928 году собственные исследования привели его к необходимости изучить язык науатль (астекский) и другие языки большой юто-астекской языковой семьи, к которой принадлежал науатль.

В конце концов Уорф стал действительно хорошим лингвистом, в значительной степени под влиянием Эдуарда Сепира, с которым он познакомился в 1928 году. Когда Сепир включился в работу недавно созданного департамента антропологии Йельского университета, Уорф записался на его первый спецкурс и работал над языком хопи (Аризона) – еще одним языком юто-астекской семьи. Это был основной вклад Уорфа в науку. Исследования Уорфа привели его к выводу, как пишет его душеприказчик Джон Кэрролл, что «странная грамматика хопи может означать иной способ восприятия и понимания вещей носителем языка хопи» [22]. Эта гипотеза стала чрезвычайно влиятельной в интеллектуальных кругах благодаря серии популярных статей, которые Уорф написал для журнала «MIT Technology Review». Если он и его наставник Сепир правы, то, возможно, все наше мировоззрение определено грамматикой, в рамках которой мы думаем и говорим.

Примерно в то же время, когда он впервые встретил Сепира, Уорф стал одержим иероглифами майя. Его вдохновили работы Герберта Спиндена, тогда работавшего в Бруклинском музее, и Альфреда Тоззера из Гарварда. Тоззер был в то время ключевой фигурой в майянистике, являясь учителем большинства выдающихся представителей этой науки и при этом назойливой мухой и ниспровергателем признанных авторитетов. Он никогда особенно не ладил с элитой института Карнеги. Хорошо помню (я был еще студентом) свою первую встречу в залах музея Пибоди с Тоззером, проворным маленьким человечком с усами щёточкой, и его возмущенное, резкое осуждение книги «Древние майя» Морли [23], которая только что увидела свет и которую я прочел с удивлением и восхищением.

В 1933 году Уорф опубликовал свою статью «Фонетическая ценность некоторых символов в письменности майя» в «Записках музея Пибоди» [24]. Вступительное слово Тоззера, похоже, было специально рассчитано на то, чтобы разозлить своих закопавшихся в полевой грязи коллег: «С особым удовлетворением музей Пибоди публикует его статью на тему, которую большинство исследователей майя давно считали практически закрытой. С большой проницательностью и храбростью Уорф осмеливается вновь открыть вопрос о фонетизме».

Удивительно, но и Типл также посоветовал Уорфу напечатать статью и даже оплатил стоимость некоторых иллюстраций, хотя сам он всего три года назад писал: «Я уверенно предсказываю, что, когда надписи и кодексы майя будут дешифрованы, мы не сможем найти ничего, кроме цифр и астрономии с примесью мифологии или религии» [25]. Возможно, щедрость Типла отражает симпатию одного химика к другому.

С самого начала Уорф настаивал на том, что система письма должна передавать реальный человеческий язык и, следовательно, изучение письменности должно лежать в области лингвистики. Он справедливо полагал, что предыдущие попытки дешифровать иероглифы с использованием «алфавита» Ланды были предприняты «в спешке людьми, которые не были учеными-лингвистами», и что «в списке знаков Ланды есть указания на то, что он подлинный, а также отражение фонетической системы». И это действительно так, поскольку:

1) знак u (у) является показателем субъекта 3-го лица единственного числа, если предшествует глаголу, или притяжательным местоимением 3-го лица или элементом конструкции наподобие родительного падежа, если стоит перед существительным (говоря современным языком, это эргативная конструкция);

2) «двойное написание» различных звуков: два знака для a (а), b (б), l (л), u (у) и x (ш) – является нормальным отражением системы, которая имела несколько способов представления таких простых звуков (мы бы сейчас назвали это поливалентностью);

3) когда источники Ланды дали ему знаки для слогов ca (ка) и ku (к’у), это было «естественным рефлексом слоговой системы».

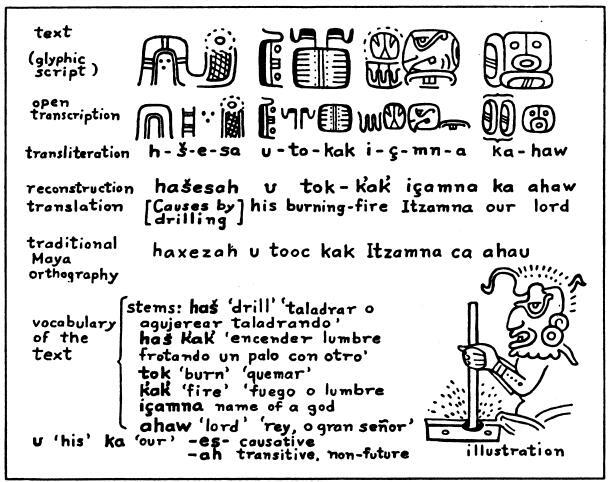

Само собой, Уорф занимался исключительно рукописями, поскольку тексты обычно сопровождались изображениями, которые могли бы дать подсказки к чтению. На примерах Дрезденского кодекса он показал, что блок иероглифов над каждой картинкой имеет лингвистическую структуру: сначала глагол, затем объект и субъект (обычно имя бога), что точно отражает обычный порядок слов («глагол – объект – субъект») в юкатекском майя, – помните «знает совет писец»?

К сожалению, когда пришло время применить эти весьма обоснованные обобщения к непосредственной дешифровке иероглифов, Уорф, казалось, утратил выдержку и от нетерпения допустил ошибки, столь же вопиющие, как у Брассёра и Томаса. И в этой статье, и в другой, опубликованной в 1942 году, Уорф использовал своеобразный атомистический подход. Как объясняет эпиграфист Стив Хаустон [26], «Уорф утверждал, что знаки могут быть сведены к еще меньшим частям: крюк обозначает один звук, удвоенные линии – другой», – совершенно непонятная позиция для исследователя, который знал, как работали другие ранние системы письма в Старом Свете. Разумеется, подобная небрежность сделала Уорфа уязвимым для нападения со стороны истеблишмента майянистики.

Но и Уорф смог забить несколько голов в ворота противника. Он правильно определил в кодексах знак для глагола «сверлить», присвоив ему недоказанное чтение hax (хаш), – Томпсон позже принял это чтение, не упомянув, однако, Уорфа, – и использовал знаки Ланды ma (ма) и ca (ка) для прочтения иероглифа месяца Мак (ма + ка), предвосхитив великий прорыв, который произойдет спустя десять лет в Советском Союзе. И Уорф, несомненно, был прав, когда читал имя «Бога D» в рукописях как «Ицамна» (имя верховного божества майя Юкатана до испанского завоевания).

Рис. 30. Попытка Уорфа расшифровать страницу 38b Мадридского кодекса: пример его атомистического подхода к иероглифам.

Уорфу не пришлось долго ждать начала атаки. В январском выпуске бюллетеня «Maya Research» 1935 года ирландский стряпчий Ричард С. Е. Лонг, близкий друг Томпсона, опубликовал статью под названием «Майя и мексиканская письменность» [27], выражавшую мнение оппонентов Уорфа, которых оказалось неожиданно много. Опущу детали опровержения Лонгом индивидуальных чтений Уорфа – нет никаких сомнений, что в этом Лонг был прав, а Уорф ошибался. Вместо этого перейду к основным пунктам Лонга, поскольку здесь дело было ровно наоборот.

Для Лонга только «настоящее» («полноценное») письмо может передать каждое слово языка. Напротив, «зачаточному письму» это недоступно, даже если оно и способно передавать некоторую информацию. Письменность майя – это «эмбриописьмо»: «Я не думаю, что хоть где-то в них есть настоящие грамматические предложения», – говорит Лонг. Он даже не считает глаголы Уорфа глаголами. Если отложить в сторону известный числовой и календарный материал, заявляет Лонг, то не о чем больше и говорить. Неохотно соглашаясь, что какие-то элементы фонетизма могут присутствовать в некоторых некалендарных иероглифах, он утверждает при этом, что они сопоставимы с ребусными написаниями у астеков и, как и в других «зачаточных письменностях», ограничиваются написанием личных имен и топонимов.

Но настоящая, основополагающая задача Лонга заключалась в нежелании допустить, что коричневокожие майя имели культуру столь же сложную, как культура Европы, Китая или Ближнего Востока. Вот пара его цитат: «Э. Тайлор давно сказал, что письменность определяет разницу между цивилизацией и варварством…»; «…факт остается фактом, что ни одна коренная раса в Америке не обладала полноценной письменностью, и потому ни одна из них не достигла уровня цивилизации в соответствии с определением Тайлора». Тот же квазирасизм будет свойствен «Опыту изучения письма» Игнаса Гельба (1952) и, боюсь, другим работам прошлого века.

Уорф ответил Лонгу в октябрьском выпуске «Maya Research» 1935 года [28], и ответ был почти пророческим:

«…эта позиция Лонга является методологической по своему значению. Она может стать утешением в том смысле, что освободит археологов от ответственности, если они так и не решат проблему дешифровки этих комбинаций символов. Ибо, если мистер Лонг прав, у нас может быть успокаивающая уверенность в том, что эти “иероглифы” не содержат определенные позитивные высказывания – высказывания, которые могут потребовать от нас пересмотреть археологические теории о майя или об общей культурной истории. Поэтому мы можем продолжать действовать, как если бы они не существовали».

Уорф почти на пятьдесят лет опередил свое время, предсказав, что «в конечном итоге будет возможно восстановить языки городов Древней империи [то есть классических] точно так же, как наши ученые восстановили хеттский язык».

Уорф умер 26 июля 1941 года после долгой и продолжительной болезни в возрасте сорока четырех лет. Томпсон предпочел не критиковать работу Уорфа, пока тот был жив, по-видимому, довольный уже тем, что к этому приложил руку Лонг. Но через девять лет после смерти Уорфа Эрик вновь поднял этот вопрос в приложении к своему труду «Иероглифическая письменность майя: введение» [29]. Он начал с едкой цитаты из Джона Бакена: «Это старая черта человеческой природы – быть очень уверенным в своей дороге, находясь в тумане». И первая же строка первого абзаца дает яркий пример, как оскорбителен был тон Эрика, когда он переходил в наступление или в оборону:

«Я намеревался игнорировать попытки Уорфа прочитать иероглифическое письмо майя, предполагая, что все исследователи этой проблемы к настоящему времени отправили бы их в тот же лимб, где уже хранятся дискредитированные интерпретации Брассёра, де Рони, Шаренси, Лё-Плонжона, Крессона и Сайруса Томаса».

Затем Томпсон перешел к полному уничтожению противника, взяв три самых слабых примера Уорфа и разорвав их в клочья, но намеренно обойдя по-настоящему важную часть идеи Уорфа, содержавшую теоретические рассуждения о вероятной природе письменности. На доверчивых читателей прием, когда вы критикуете своего оппонента по множеству мелочей и избегаете более серьезных проблем, производит большое впечатление. Эрик проделал то же самое и в 1941 году с Мэтью Стирлингом, «доказав» себе и большинству своих коллег, что цивилизация ольмеков была более поздней, чем классическая цивилизация майя [30], и в 1950-х, когда «доказал», что его русский оппонент Кнорозов был неправ, и даже в опубликованной посмертно статье, в которой «доказал», что кодекс Гролье был подделкой.

Впрочем, защитить прочтения Уорфа практически невозможно, так как почти все они неверны. Но его главная идея – что письмо майя должно фонетически записывать тот или иной язык майя – живет. Исследование Уорфа, растоптанное Томпсоном, было трагедией с неожиданно счастливым концом.

У меня двойственное отношение к тому, что некоторые майянисты считают не просто величайшей работой Томпсона, но альфой и омегой всей майянистики, – к его труду «Иероглифическая письменность майя» 1950 года [31]. Несмотря на неприятие многих аспектов этой огромной работы, я тем не менее использую ее как учебник в своем курсе по этому предмету и практически заставляю студентов ее покупать. Для тех, кто хочет знать, как работал календарь и какую роль в жизни майя играла астрономия, эта книга необходима. Эрик был превосходным специалистом в иконографии: он предложил проницательное и в целом правильное понимание религии и мифологии майя (здесь бесспорно сказалось положительное влияние Хасинто Куниля). Если оставить в стороне тяжеловатые художественно-литературные аллюзии, книга Томпсона может многому научить. Я рассматриваю ее не как своего рода Summa Hieroglyphicae письменности майя, как полагают многие, а как своего рода гигантскую, сложную засеку, преградившую путь к дешифровке целому поколению западных ученых, плененных ее размерами и детальностью и, вероятно, опасавшихся острого языка Томпсона.

Начнем, однако, с плюсов. Томпсон выдвинул некоторые новые чтения в работе 1950 года, и в целом они подтвердились после великой дешифровки нашего времени. Он установил, что один знак, очень распространенный в кодексах, присоединяемый к основным знакам, может читаться как te или che «дерево» или «древесина» и используется как числовой классификатор при подсчетах периодов времени, таких как годы, месяцы или дни. В юкатекском, например, вы не можете сказать ox haab (ош хааб)» для словосочетания «три года», а должны сказать oxte haab (оште хааб) «три + суффикс те года». В современных словарях языков майя te (те) также означает «дерево», и это значение для знака было подтверждено, когда Томпсон нашел его в записях, сопровождающих изображения деревьев в Дрезденском кодексе. Он также наткнулся на чтение tu для другого аффикса, появляющегося перед счетом дней; это показатель притяжательного местоимения 3-го лица единственного числа, который превращает количественные числительные («три») в порядковые («третий»). Это был действительно прогресс, поскольку позволил Томпсону прочесть своеобразную систему дат, встречающуюся на притолоках в юкатанских городах, в той же Чичен-Ице [32].

Как и следовало ожидать, взгляды Томпсона на «алфавит» Ланды были явно амбивалентными, но Эрик был первым, кто увидел, что знак ti Ланды, который завершает его предложение ma in k’ati (ма ин к’ати) «я не хочу», используется также как юкатекский пространственный предлог ti’ «в», «на». Но того, что этот же знак мог функционировать также как чисто фонетический слоговый знак, как предполагал епископ, Эрик допустить никак не мог.

Рис. 31. Прочтения иероглифов Томпсоном: а) te «дерево», «древесина»; числовой классификатор; б) ti «в», «на», «с»; в) tu «на него/нее».

Вот три иероглифа, которые ведущий антифонетист своего времени читал на юкатекском языке. Это выглядит как подрыв всех устоев! Более того, еще в 1944 году Томпсон показал, что пара рыбьих плавников, а иногда и пара полноценных рыб, окружающая лицевой знак «покровителя месяца» в большом иероглифе, который вводит дату по начальной серии на классических монументах, является ребусным знаком [33]. Рыба – это акула, xok (шок) на майя (Том Джонс позднее показал, что это слово дало происхождение английскому слову shark «акула»). Но xok также означает «считать» на майя.

Эти дешифровки были основными достижениями Томпсона, но он не смог их развить. Почему? Ответ в том, что Томпсон находился в плену того же самого мышления, которое в I веке до н. э. привело к абсурдным толкованиям египетских иероглифов Диодором Сицилийским, к столь же абсурдной неоплатонической чепухе Гораполлона в IV веке н. э. и к позднейшим фантазиям Афанасия Кирхера. Эрик проигнорировал урок Шампольона.

В главе под названием «Оглядываясь назад и смотря вперед» Томпсон суммирует свои взгляды на иероглифическое письмо майя. «Иероглифы – знаки анагогические», – утверждает он. Словарь Вебстера определяет анагогику как «толкование слова, отрывка или текста (как в Священном Писании или поэзии), которое находит за пределами буквального, аллегорического и морального смысла четвертый и последний – духовно-мистический смысл». По словам Томпсона, иероглифы выражают не обыденное и приземленное, как язык, а нечто гораздо более глубокое:

«Без полного понимания текста нельзя, например, сказать, относится ли присутствие иероглифа собаки к роли этого животного как носителя огня для человечества или к его обязанности приводить мертвых в подземный мир. То, что такие мистические значения вложены в иероглифы, не подлежит сомнению, но пока мы можем только догадываться об ассоциации, которую имел в виду автор майя. Ясно, что наша обязанность состоит в том, чтобы искать как можно больше этих мифологических аллюзий» [34].

Задача эпиграфиста, таким образом, заключается в том, чтобы найти мифологические ассоциации для каждого знака, и это даст нам «решение иероглифической проблемы», которое в свою очередь «приведет нас, с ключом в руке, к порогу внутренней цитадели души майя и предложит нам войти». Афанасий Кирхер бесспорно подписался бы под этими словами.

Если Томпсон видел мало пользы в антропологах, то еще меньше он видел ее в лингвистах, и утвердился в своем мнении, когда в одном из лингвистических журналов появилась рецензия на его «Иероглифическую письменность майя», написанная лингвистом Арчибальдом Хиллом из университета Вирджинии [35]. В ней Хилл имел смелость предположить следующее: учитывая тот факт, что язык иероглифов известен и в кодексах на сопровождающих иллюстрациях присутствуют подсказки к содержанию текста, неудача дешифровки автора «вызывает подозрение, что недостатки кроются в методе, при помощи которого взялись за проблему». «Настоящая книга показывает многие из этих недостатков. Томпсону неведомо, что его проблема по сути лингвистическая…» Хуже всего то, что «Томпсон предполагает, как и все ученые-майянисты, за исключением Уорфа, что многие из иероглифов представляют собой не слова или языковые конструкции, а универсальные идеи». «Взгляд на эту или любую другую публикацию об иероглифах майя наглядно свидетельствует о том, что тесная связь надписей и языка майя, к сожалению, недооценивается».

Рецензия Хилла, должно быть, была неприятна для Эрика, поскольку она не только отдавала должное Уорфу, но и высмеивала стиль Томпсона как «беспорядочный, перемешанный с цитатами из литературы и искусства».

Ответ Томпсона [36] был скорым и очень характерным: «При написании рецензии нужно что-то знать об обсуждаемом предмете и внимательно прочитать книгу. Доктор Хилл… терпит неудачу в обоих отношениях». «Доктору Хиллу кажется, что он чувствует себя как дома, когда сталкивается с идеями Уорфа о дешифровке. Когда один коллега прочитал мою рукопись, он заметил по поводу обсуждения методов Уорфа: “Зачем опять хлестать эту мертвую лошадь? Нет ни одного человека, который серьезно воспринимает фантастическую работу Уорфа”». Лингвистический подход, по мнению Томпсона, для дешифровки бесполезен: «Невозможно перевести все иероглифы на современный юкатекский язык, потому что многие из них являются идеографическими и во многих случаях соответствующий архаичный термин утерян».

Для защиты своего метода, который Хилл назвал «полуромантическим подходом», то есть использования данных этнологии и мифологии для перевода, Томпсон привел в пример иероглиф, идентифицированный еще в XIX веке как знак для стороны света, chik’in (чик’ин), означающий в юкатекском языке «закат» (и, соответственно, «запад»). Эрик утверждал, что рука, которая появляется над иероглифом солнца, означает «завершение», а вся комбинация – «завершение солнца», будучи полностью логографической. Задним числом мы понимаем, что пример был неудачный, потому что, как теперь общепризнано, рука – это иероглиф chi, и, когда он размещен над логограммой k’in, комбинация действительно читается chik’in. Но что типично для Томпсона: он, как всегда, проигнорировал главную мысль Хилла, сосредоточившись на второстепенных деталях, и Хилл был отправлен Эриком в тот же лимб, куда был сброшен Уорф.

Рис. 32. Иероглиф chik’in «запад».

Однако гораздо более грозный враг Томпсона, чем эти презренные неучи, уже маячил за горизонтом.

К середине ХХ века дешифровка некалендарной части надписей и кодексов продвинулась ненамного дальше, чем за прошедшие полвека. В оценке состояния майянистики, опубликованной в 1940 году, Морли говорил, вероятно, от лица большинства своих коллег: «Время в его различных проявлениях, точная запись его основных феноменов составляет основное содержание письменности майя…» [37]. До сих пор, по утверждению Морли, не обнаружено ни одного названия древних центров майя, «не говоря уже об именах любого из правителей многочисленных городов-государств», и «автор сильно сомневается, что какой-то топоним когда-либо будет найден в каменных надписях майя». «Можно предположить, что оставшиеся недешифрованные иероглифы имеют дело с церемониальными вопросами».

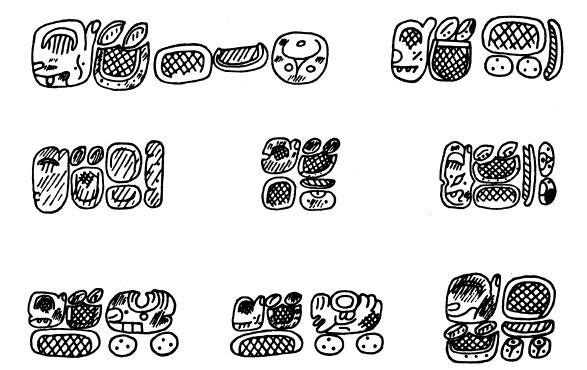

Досадные удары по дешифровке со стороны лингвистов были быстро подавлены Томпсоном, и единственным лучом света в темном эпиграфическом царстве стал анализ надписей Чичен-Ицы, выполненный в 1930-е годы Германом Бейером [38], немцем, работавшим в Средне-Американском исследовательском институте Тулейнского университета Луизианы в Новом Орлеане. Он идентифицировал повторяющиеся последовательности иероглифов, которые мы теперь определяем как сочетания знаков (рис. 33), и, хотя не претендовал на то, что действительно может прочитать или перевести эти последовательности, структурный подход, им примененный, окажется чрезвычайно плодотворным в последующие десятилетия, когда началась великая дешифровка. Бейер был очень хорошим ученым, хотя его вспыльчивый характер часто доводил коллег, например, Морли, до безумия. Когда началась Вторая мировая война, бедного немца, уже заболевшего раком, отправили в концлагерь в Оклахоме, где он умер в 1942 году.

Рис. 33. Сочетания знаков, выделенные Бейером в Чичен-Ице. Все они теперь читаются как К’ак’упакаль.

Другой немец, Пауль Шелльхас, тот самый, который классифицировал богов в кодексах, не скрывал своего пессимизма относительно исследований фонетистов. «Характер иероглифов майя преимущественно идеографический», – писал он в 1936 году, и попытки фонетического чтения Уорфа, по его мнению, вероятно, были последними. Шелльхас был полностью согласен с Лонгом, что иероглифы майя «ни в коем случае не являются подлинным письмом в нашем смысле и не могут быть аналогом египетских иероглифов», так как не способны воспроизвести язык [39].

В 1945 году, в конце войны, когда Шелльхас был уже восьмидесятипятилетним стариком, он опубликовал в шведском журнале «Ethnos» свою последнюю статью [40]. В заголовке был поставлен вопрос: «Дешифровка иероглифов майя: неразрешимая проблема?» Вывод Шелльхаса был безнадежен: проблема действительно неразрешима.

Если это так, то редко в истории науки такое множество блестящих умов и так долго трудились со столь ничтожным результатом.

Так кто же прочтет иероглифы майя? По-видимому, никто.