Книга: Удивительная эволюция. Биологическая история Земли в невероятных превращениях и мутациях организмов

Назад: Глава десятая Прорыв в бутылке

Дальше: Глава двенадцатая Человеческая среда

Глава одиннадцатая

Мельчайшие частицы и пьяные плодовые мушки

Давайте еще раз вспомним, что говорил Гулд: «Я называю этот эксперимент[98] «прокручиванием пленки жизни». Вы нажимаете на кнопку «перемотка» и, убедившись, что тщательно стерли все, что реально произошло, возвращаетесь в любое время и оказываетесь в прошлом… Затем вы снова прокручиваете пленку и смотрите, похож ли повтор на оригинал».

Это в точности то, что делал Зак Блаунт. С помощью магии микробиологии и мощных морозильных камер лаборатории Ленски Блаунт смог повторно прокрутить пленку, чтобы воссоздать те условия, которые существовали в прошлом, а потом позволить эволюции еще раз пройти своим курсом.

Но это ли в действительности имел в виду Гулд? В конце концов, название книги Гулда отсылает нас к ключевой сцене фильма «Эта удивительная жизнь», в которой ангел-хранитель Джорджа Бейли показывает ему, насколько иной была бы жизнь в Бедфорд Фоллс, если бы не было Джорджа.

Прием, который использовал ангел Одбоди, заключался не просто в перемотке пленки и нажатии кнопки «плей». Изменилась ключевая деталь – присутствие Джорджа Бейли. В результате история «Этой прекрасной жизни» не является равноценной эксперименту Блаунта. Клэренс Одбоди не говорил: «Давай вернемся в прошлое, начнем все сначала в точности, как было, и посмотрим, будет ли история города той же, что и прежде».

В данном случае он задает вопрос: «Сложится ли жизнь города иначе, если обстоятельства слегка изменятся, в частности, если тебя там не будет?»

Гулд сделал вывод на основе данной картины, который отличался от его предыдущего описания экспериментов с прокручиванием пленки: «Эта великолепная десятиминутная сцена[99] является одновременно ярким образцом мирового кинематографа и лучшей, на мой взгляд, иллюстрацией базового принципа контингентности. Прокручивание пленки выдает совершенно разный, но одинаково возможный результат, когда маленькие и очевидно несущественные изменения – и отсутствие Джорджа в их числе – приводят к последующему постепенному накоплению различий». Применив данный вывод к эволюции, Гулд внес важную оговорку в свой более ранний сценарий: «Любое прокручивание пленки[100], на которое в самом начале хоть на йоту повлияла кажущаяся незначительной мельчайшая частицаI, выдаст одинаково возможный ощутимый итог, но в совершенно иной форме».

Блаунт описывал свое исследование как прямое воплощение того, что предлагал Гулд. Если говорить в целом, то весь проект ДЭЭ замышлялся как прямая аналогия с той лишь разницей, что прокручивания происходили одновременно во множестве колб, а не последовательно во времени. Ошибались ли Ленски и его соратники, утверждая о своей приверженности принципам Гулда?

ДЖОН БИТТИ – МИЛЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК. Он производит впечатление сердечного и дружелюбного и даже по-отечески заботливого мужчины. У него черные с проседью усы, волевой подбородок и небольшая залысина. Он носит потертую кожаную куртку или кардиган и чувствует себя одинаково комфортно и в том, и в другом.

Уроженец Техаса – возможно, это все и объясняет, – Битти в настоящее время является доктором философии в университете Британской Колумбии в Ванкувере.

Доктора философии интересуются тем, как работает наука, а не ее узкие отрасли знаний, где изучается определенный вид ящерицы или нейтрино, сам процесс науки – то, как ученые подходят к исследованию природных явлений, как они предлагают идеи, проверяют гипотезы, отвергают одни, дорабатывают другие.

Эволюционная биология – это особенно сложная отрасль. Она не соответствует ни одному стандартному представлению о науке, где ключевой эксперимент лишь окончательно формулирует вопрос. Эволюционная биология теснее завязана на истории, выясняя, что случилось в прошлом, ставя вопросы, недоступные экспериментальному методу (как эксперимент может объяснить эволюцию жирафа?) Я уже говорил о том, что изучение эволюции напоминает иногда детективное расследование, в котором используемые методы очень похожи на те, что применяются не только в истории, но и в других науках. Одной из многочисленных интересующих Битти проблем является различие между историей и наукой и «те аспекты, в которых эволюционная биология настолько же похожа на первую, насколько она похожа на вторую», как он написал на своем сайте.

А давнишний интерес его касается роли случая в эволюционной биологии. И потому он вполне естественно обратил свое внимание на опубликованную Гулдом книгу «Эта прекрасная жизнь», где подчеркивается роль истории и контингентности в эволюции.

Шли годы, идеи Гулда внимательно изучались учеными, и Битти еще раз перечитал книгу «Эта прекрасная жизнь». И еще раз. И тут он понял то, чего не заметили остальные. Спустя семнадцать лет после выхода книги Гулда Битти опубликовал статью, в которой указывал на то, что Гулд имел в виду под термином «контингентность».

Битти отметил, что слово имеет два разных значения, которые одинаково часто используются. Первое значение – «непредсказуемость»: «Мы должны подготовиться к любому проявлению контингентности». Что означает непредсказуемость в контексте его прокручивания пленки?

Это вовсе не значит, что в окружающей среде должно произойти нечто непредсказуемое типа наводнения или удара молнии, что заставило бы эволюцию пойти иным путем. Это не идет в расчет, потому что посыл метафоры с повторным прокручиванием пленки заключается в том, что все одинаково: не только окружающая среда, но и те же самые внешние толчки и импульсы.

А если окружение одинаково при повторном проигрывании, то откуда тогда взяться непредсказуемости? Битти указывает на очевидный вариант: различия в мутациях. Биологи в целом считают мутации непредсказуемыми. Нам известно, что в отдельных частях генома мутации случаются чаще, чем в других, и что определенные обстоятельства, такие как подверженность космическому излучению или воздействию некоторых химических веществ, могут повлиять на ее скорость. Но мы не можем предсказать, в каком месте ДНК возникнет мутация, и еще меньше, какая она будет. И каковы бы ни были намерения и цели, разумно было бы считать мутацию непредсказуемым, случайным инцидентом. В итоге мы вправе ожидать, что проигранные повторно популяции столкнутся с разными мутациями.

Вопрос в том, сможет ли такая непредсказуемость привести к эволюционной непредсказуемости. Эволюция требует генетического варьирования, а значит, популяции с разными отклонениями могут эволюционировать разными способами. Рассмотрим популяцию, в которой у всех особей голубые глаза. С этого момента в популяции не может эволюционировать другой цвет глаз: ни у одной особи нет генетического отклонения в сторону какого-то другого цвета. Но если в одной популяции произойдет мутация, которая обеспечивает карий цвет глаз, тогда, возможно, у этой популяции эволюционирует карий цвет глаз.

И все же в другой популяции мутация, дающая карий цвет глаз, может и не произойти, а произойдет мутация, дающая зеленый цвет глаз, позволив популяции эволюционировать иным способом. Если мутации непредсказуемы и возникновение определенных мутаций влияет на направление, в котором идет процесс эволюции, тогда эволюционная перемотка может привести к иному результату.

Именно эту гипотезу и должен был проверить ДЭЭ. И ответ, по крайней мере, в данном случае, ясен: эволюция в значительной степени предсказуема, даже если история мутаций непредсказуема. Начните с идентичных обстоятельств и – скорее всего, но не всегда! – вы получите очень похожий результат.

НО «НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ» – это лишь одно значение термина «контингентность». Как догадался Битти, существует и другое значение. Это второе определение относится к так называемой «причинной зависимости», когда возникновение какого-то события предсказывается по тому, что произошло раньше: возникновение события В продиктовано возникновением события А. Ваше существование является результатом цепочки событий, начиная со встречи ваших родителей, за которой последовал период ухаживания, и до момента их близости в определенный момент, что привело к вашему зачатию. Измените любое из этих событий, и вас бы здесь не было. Кто-то другой, к примеру, результат иного состава спермы вашего отца, мог быть на вашем месте, но не вы. Ваше существование продиктовано всеми этими событиями, произошедшими именно так, а не иначе.

Гулд в своей книге «Эта прекрасная жизнь» сформулировал эту мысль более ярко:

Исторические объяснения принимают форму[101] повествования: Е, феномен, который нужно объяснить, возник, потому что сначала появилось D, которому предшествовали С, В и А. Если бы не случилось любого из этих более ранних событий или они проявились бы иным образом, тогда бы Е не существовало (или оно присутствовало бы в существенно измененной форме «Е», требующей другого объяснения).

Таким образом Е обретает смысл и может быть кратко и точно описано как результат события А, случившегося через D.

Я говорю не о случайности… а о центральном принципе всей истории – вероятности (контингентности). Историческое объяснение полагается… на непредсказуемую последовательность предшествующих состояний, где любое крупное изменение любого шага поменяет конечный результат. Таким образом, этот конечный результат зависим или продиктован всем тем, что предшествовало – нестираемый и определяющий почерк истории.

Вот что имел в виду Гулд, говоря о «мельчайших частицах». Измени хоть на йоту В, и ты не получишь Е. Поменяй мельчайшую частичку в С, и ты не доберешься до Е.

Различия между этими двумя значениями «контингентности» могут показаться предметом чистой семантики. Но Битти настаивал, что это не просто оттенки значения, и что разные определения имеют важный смысл применительно к тому, как мы рассматриваем эволюционный детерминизм. С одной стороны, понимание контингентности как непредсказуемого явления предполагает, что эволюция изначально неопределенна: начни с тех же самых условий, испытай те же самые изменения в окружении, и все равно итог может быть иным. С другой стороны, взгляд на контингентность как на причинную зависимость означает, что ученые смотрят не на начало, а на конечный результат. Детерминисты, такие как Конвей Моррис, станут утверждать, что итог предопределен и что существует несколько адаптивных решений, которые станут повторно эволюционировать вне зависимости от того, откуда начинает свое развитие популяция и что происходит по ходу. На что Гулд возражает, говоря, что конечный результат принципиально зависим от определенных событий, которые произошли ранее.

ТОЧНО ТАК ЖЕ, КАК ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЭВОЛЮЦИОННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ Ленски породил активную деятельность в области эволюционной биологии и вдохновил на подобные исследования массу других ученых, так и научная публикация Битти произвела похожий эффект на его коллег.

В последующее десятилетие в этой сфере стали активно обсуждаться семантические нюансы слова «контингентность» и давались еще более подробные, а в отдельных случаях надуманные объяснения того, что имел в виду Гулд.

Тем не менее допущенная Гулдом двусмысленность важна, потому что ее значения выходят за рамки университетских философских факультетов. В частности, Гулд утверждал, что повторное прокручивание пленки жизни – всего лишь мысленный эксперимент, но микробиологи-эволюционисты доказывают обратное: ДЭЭ и большая часть последующих за ним исследований были явно задуманы как способ осуществить эволюционные опыты, которые Гулд считал невозможными. И все же, как продемонстрировал Битти, Гулд фактически объединил разные идеи по поводу контингентности и детерминизма под общей вывеской «повторное прокручивание пленки». И как Битти показал, ученые использовали различные значения термина «контингентность», создавая, таким образом, фундаментально разные исследовательские программы.

Все работы, которые я обсуждал в предыдущих двух главах, в целом повторяют замысел ДЭЭ: начинать с идентичных популяций, поместить их в идентичные условия и изучать то, насколько идентичными эволюционными путями они последуют. Это явно проверка непредсказуемости эволюции и буквальное понимание того, что имел в виду Гулд, когда говорил о том, что нужно проиграть пленку сначала, и все популяции прошли через одинаковые условия обитания, поколение за поколением, чтобы увидеть, будет ли итог предсказуемо одинаков.

А как насчет причинной зависимости, второго значения контингентности, идеи о том, что эволюционные итоги принципиально зависимы от конкретного хода истории? Установка Гулда здесь очевидна: «Измените любое предшествующее событие[102] самым незначительным и явно несущественным на тот момент способом, и эволюция примет в корне иное направление. Это… демонстрирует суть истории, не больше и не меньше. И имя этому явлению – контингентность».

Вот где на сцену выходят все те упомянутые Гулдом йоты и мельчайшие частицы. Он говорит о том, что мы не просто возвращаемся к какой-то точке в прошлом и начинаем все снова с тех же самых условий. Скорее мы возвращаемся назад, но при этом меняем что-то либо в начальных условиях, либо происходящее по ходу. Как отметил один биолог, идею Гулда можно сформулировать иначе: «Вернитесь в прошлое[103] на пятьсот миллионов лет назад, переместите одного трилобита на два фута влево, и посмотрите, пойдет ли эволюция тем же самым путем».

Способ осуществления подобного эксперимента кажется очевидным. Просто поместите ряд популяций в идентичные условия, а потом подвергните их разнообразным незначительным изменениям, и посмотрите, станут ли они эволюционировать параллельно.

Но какую форму должны принять эти мельчайшие изменения (частицы и йоты)? Возьмем для примера ДЭЭ. Что может сделать исследователь, чтобы проверить устойчивость эволюционного результата к изменяемым обстоятельствам? Вот несколько идей, которые пришли мне на ум. (Но помните о том, что не все популяции подвергаются одинаковым воздействиям, ведь цель этих экспериментов – проверить, меняют ли данные воздействия ход эволюции в сравнении с популяцией, которая не испытывает этих воздействий). Итак, вместо того чтобы убирать колбу обратно в термостат, оставьте ее при комнатной температуре на месяц; засейте колбу 0,001 миллилитра среды вместо стандартных 0,1 миллилитра; поместите колбу в термостат с включенным внутри светом; положите в бульон в три раза больше стандартной дозы глюкозы на двое суток; добавьте в бульон розовый краситель. Это лишь то, что сразу пришло мне на ум и что мог бы предложить человек, далекий от микробиологии. Конечно же, сами микробиологи могли бы предложить гораздо более интересные варианты экспериментальных воздействий.

Я не слышал об экспериментальных исследованиях подобного рода и могу понять, почему. Данные исследования требуют больших усилий для их подготовки и осуществления. А всех тех предложенных воздействий, в конце концов, слишком мало. Вероятней всего, эти эксперименты не будут иметь долгосрочных результатов. Следовательно, это напоминает эксперимент с низкой вероятностью получения многообещающего результата и высокой вероятностью получения результата ожидаемого.

Результаты подобного рода обычно не привлекают к себе большого внимания, и их даже бывает сложно опубликовать. А потому такие исследования могут быть непривлекательными, особенно для молодых ученых, которым нужны научные публикации для продвижения карьеры.

И ХОТЯ НИКТО НАПРЯМУЮ НЕ ПРОВЕРИЛ то, что можно назвать гулдовской гипотезой «сопротивляемости изменяемым условиям», некоторые исследователи находятся уже на полпути к осуществлению данной задачи, начав с популяций, генетически отличающихся друг от друга. Почему они разные, мы не знаем, так как у нас нет описания всех их различных йот и частиц, И все же у них разные истории. И эти исследования нацелены на то, чтобы узнать, влияют ли исторически обусловленные различия на будущую эволюцию. Или, если сформулировать вопрос иначе, станут ли генетически разные популяции эволюционировать одинаково, оказавшись в схожих условиях?

В качестве крайнего случая рассмотрим, к примеру, две популяции собак. Одна состоит из маленьких собачек типа шнауцеров и чихуахуа, а вторая – из крупных пород: борзых или немецких овчарок. Предположим, что они обитают в том месте, где появился новый тип крупного хищника, скажем, тигр (возможно, они жили на острове, а тигр пришел туда с материка).

Две собачьи популяции будут, возможно, адаптироваться к появлению хищника разными способами. Маленькие собачки могут воспользоваться маскировкой и стать незаметными; а у крупных собак появятся длинные лапы, чтобы быстрее убегать. Конечно, нетрудно представить, что разный генетический состав у двух этих популяций будет склонять их к тому, чтобы адаптироваться к новой угрозе разными способами.

Влияние генетических различий на эволюцию популяций, испытывающих одинаковое давление естественного отбора, было впервые изучено в ходе лабораторного эксперимента на плодовых мушках в середине 1980-х годов. Всем известно, что если оставить на столе чуть перезрелый банан, то вокруг гниющего фрукта соберутся мелкие плодовые мушки.

В процессе гниения фрукт вырабатывает фермент, содержащий алкоголь. В результате мухи живут в атмосфере, наполненной алкогольными испарениями. Это все равно, что провести всю жизнь на пивоварне. А что происходит, если муха переборщит с этим, впитав слишком большую дозу алкоголя? Она опьянеет, так же как мы с вами (ну, по крайней мере, как я). Сначала она будет в возбуждении летать вокруг, врезаясь в предметы. Затем начнет пробуксовывать, завалится на бок и упадет. В конечном итоге она падает на спину и не встает. Да и похмелье ничем не лучше. Муха встает и снова падает. Она все делает медленно. Вероятно, на какое-то время она дает себе зарок не вдыхать больше алкоголь. Но лишь до тех пор, пока очередной гниющий банан не окажется слишком уж манящим.

Люди отличаются своей восприимчивостью к алкоголю. И, по крайней мере, частично, это отличие заложено генетически. Предположив, что подобное верно и в отношении плодовых мушек, Фред Коэн (в то время он был постдоком в Калифорнийском университете в Дэйвисе, а сейчас он профессор в Уэслианском университете) задался вопросом, смогут ли плодовые мушки стать более терпимыми к алкоголю. Если быть точнее[104], он хотел узнать, станут ли популяции из разных мест эволюционировать одинаково или же генетические изменения, возникшие в популяциях по разным причинам, заставят их адаптироваться по-разному.

Учась в Гарварде, Коэн изучал биологию плодовых мушек, исследуя, насколько популяции одного вида отличаются генетически. Работая в университете Новой Англии, Коэн получил задание заняться изучением лабораторных мух.

Но переезд в Калифорнию открыл для него новые перспективы. Если парень собирается провести всю свою жизнь, разглядывая плодовых мушек в маленьких склянках, то самое меньшее, что он может сделать, это выйти из лаборатории и собрать этих мух самостоятельно. Особенно на Западном побережье, где для того, чтобы собрать мух, требуется поехать в живописную местность. К тому же он только что женился на педагоге-дефектологе, которая не только мирилась с его энтомологическими пристрастиями, но и сама наслаждалась этими экспедициями.

Так что вскоре после прибытия в Дэйвис летом 1982 года Коэны запрыгнули в машину и отправились на север через Орегон и прямиком в штат Вашингтон. Их целью было собрать плодовых мушек в местах, расположенных вдоль Западного побережья. В итоге эти коллекции будут использованы в ходе эксперимента по естественному отбору с целью выяснить, одинаково ли адаптируются популяции, взятые из разных мест, к схожему давлению отбора. Но сначала Коэнам предстояло поймать мух.

Куда вы пойдете, если вам нужно поймать плодовых мушек? Они любят забродившие фрукты. А потому нужно найти место, где гниют фрукты. Я слышал, что ученые собирают образцы из мусорных баков, стоящих позади ресторанов быстрого питания. Но у Коэна была идея получше: он отправится к источнику самих фруктов. И вот они с женой плутали по проселочным дорогам, высматривая фруктовые фермы. Не забывайте, что это было время еще до наступления эры интернета. Они не могли залезть в компьютер и поискать с помощью карт Гугл ближайшую ферму. Все, что им оставалось, это искать фруктовый сад.

Фермеры на удивление благосклонно воспринимали просьбу молодой пары, которой нужно было побродить по территории сада и наловить мух. На самом деле они были заинтригованы тем, что вызывающие раздражение мелкие насекомые могут представлять какую-то ценность и что они способны помочь нам узнать нечто важное. Коэну было приятно сообщить им, что плодовые мушки не приносят никакого вреда.

Так как же поймать плодовых мушек? Когда я впервые задумался об этом, я представлял себе, как бегаю вокруг зигзагами с сачком для ловли бабочек, пытаясь выхватить их прямо в воздухе. Я проделывал подобное с бабочками, и это очень весело. Но не с плодовыми мушками. Вместо этого вы ставите ведро, наполненное их деликатесами, и ждете наступления сумерек – любимое их время. Это все равно что выставить креветки с каджунским соусом на коктейльной вечеринке в 5.30 за тем лишь исключением, что в данном случае закуской служит масса из перезрелых бананов с добавлением дрожжей и виноградного сока. Надо только дать дрожжам подойти, чтобы добиться нужного аромата.

Плодовые мушки не устоят перед этим. А потом все, что вам остается сделать, это натянуть над ведром сетку, шлепнуть по ведру рукой, чтобы заставить мушек подняться вверх к сетке, и сделать рукой вращательное движение, завязав сетку в узел, – и мушки пойманы. За считанные мгновения вы набрали несколько склянок плодовых мушек.

За две поездки в поля Коэны посетили множество ферм и фруктовых садов, создав в конечном итоге лабораторные популяции, собранные в девяти местах, расположенных вдоль Западного побережья от Сан-Диего до Ванкувера (канадские образцы предоставил коллега). Вернувшись в Дэйвис, Коэн подверг каждую популяцию отбору на переносимость алкоголя, позволив размножаться лишь самым нечувствительным особям в каждом поколении.

Подход может показаться довольно прямолинейным, но как еще оценить влияние алкоголя на плодовых мушек? С людьми проще: там вы можете предложить группе людей выпить пару крепких алкогольных напитков, а потом оценить их способность ходить по прямой, говорить связно и прочее. Так, как делают копы, останавливая кого-то за вождение в нетрезвом виде. Вы могли бы проделать то же самое с плодовыми мушками (за исключением проверки речи), подвергнув их воздействию паров алкоголя и проверив реакцию. Но проблема в том, что данный подход слишком трудоемкий. В подобном эксперименте по отбору обычно задействованы сотни, если не тысячи особей популяции. И чтобы пронаблюдать за полетом такого большого количества мух и собрать соответствующую информацию, потребуется огромное количество времени.

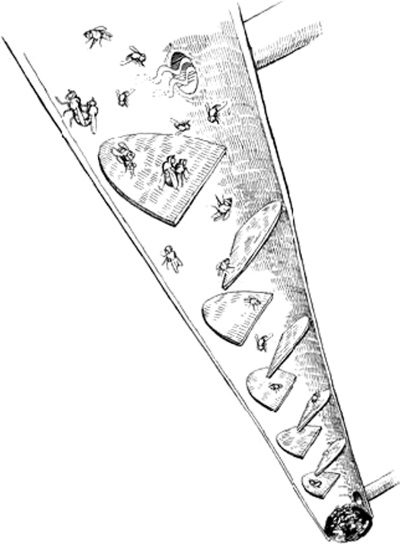

К счастью, Кен Вебер, предприимчивый студент из Гарварда и приятель Коэна, предложил решение проблемы – инебриометр! Работает он следующим образом. В стеклянную трубку длиной четыре фута, запечатанную с одного конца, выпускается тысяча плодовых мушек. Мухам нравится взлетать высоко, поэтому они поднимаются вверх, летая и ползая вокруг. В верхнюю часть трубки вставляется резиновый шланг, через него подаются алкогольные пары, которые выходят из нижнего конца трубки. Со временем мухи хмелеют, одни больше, другие меньше. Когда они пьянеют, то теряют способность летать и начинают падать. Внутри трубки имеется ряд наклонных выступов, дающих возможность кувыркающейся мухе обрести равновесие.

В результате слегка захмелевшие мухи могут тут же начать падать, но обычно они способны зацепиться за один из выступов. Но как только они становятся по-настоящему пьяными, они уже настолько недееспособны что скатываются то с одного, то с другого выступа и в конце концов падают на самое дно трубки. Там они попадают на сетку, которую можно достать. В конечном итоге остаются лишь наиболее устойчивые к алкоголю мухи. Это счастливые победители, которым разрешается спариваться друг с другом и производить потомство.

Инебриометр

В начале эксперимента наблюдалось варьирование степени переносимости алкоголя: часть мух были мертвецки пьяными и оказывались на дне трубки в считанные секунды, в то время как другие продолжали летать еще в течение получаса. В среднем полет[105] длился на протяжении примерно двенадцати минут, и мухи из северных популяций держались чуть дольше «южан».

Двадцать четыре генерации спустя у всех популяций развилась заметная переносимость алкоголя.

Но степень этой переносимости отличалась среди популяций: мухи из Британской Колумбии жужжали в среднем почти пятьдесят минут, прежде чем вырубиться, в то время как мухи из Южной Калифорнии с трудом могли продержаться сорок минут. Другими словами, подвергаемые воздействию одинаковых селективных факторов северные популяции адаптировались в гораздо большей степени, чем южные.

То, что начиналось как едва заметное расхождение среди популяций, в ходе селекции привело к гораздо большему различию. Генетически различные популяции реагировали по-разному на одинаковое давление отбора.

Похожий эксперимент[106] был проведен недавно на дрожжевом грибке. Ученые взяли штаммы почкующихся дрожжей из шести очень разных сред, включая дубы, кактусы, имбирное пиво и женскую вагину. Затем три образца каждого штамма поместили в лабораторные колбы, содержащие в качестве источника пищи глюкозу (лабораторным ученым нравится кормить своих подопечных глюкозой!). Станут ли популяции, по-разному эволюционировавшие в своих многообразных средах, адаптироваться схожим образом к своей новой глюкозной диете? Пять месяцев и триста грибковых генераций спустя исследователи оценили набор признаков каждой популяции, включая скорость роста, размер популяции, размер клетки, скорость потребления глюкозы и быстроту, с которой переваренная глюкоза трансформировалась в новые грибковые клетки. Несмотря на существенное эволюционное изменение всех признаков, популяции продолжали демонстрировать значительное варьирование: они не только не сошлись в значениях определенных признаков, но в некоторых случаях стали еще более непохожими, по-разному адаптируясь к одинаковой среде.

Ключевое различие между двумя этими исследованиями и теми, что мы обсуждали ранее, в том, что в экспериментах, подобных ДЭЭ из десятой главы, популяции изначально были идентичными. А в этих исследованиях экспериментальные популяции с самого начала были разными, эволюционировав независимо друг от друга в течение какого-то неопределенного времени, вследствие чего исходные популяции накопили генетические и фенотипические различия. И результат очевиден.

Когда популяции изначально идентичны, то, как правило, они реагируют на отбор одинаково. А когда популяции с самого начала отличаются, то эволюционные реакции могут заметно расходиться. Очко в пользу Гулда: измени условия в самом начале, и эволюция может пойти иным курсом.

Но данные результаты не вполне удовлетворяют, так как мы не знаем, что произошло, что заставило популяции изначально разойтись.

Что представляют собой те йоты и мельчайшие частицы, которые готовят почву для последующей дивергенции? Один из возможных и очевидных вариантов это то, что определенного рода селективное давление влияет на одну лишь популяцию, не затрагивая другой. Эволюционная реакция на подобный отбор приводит к генетическому изменению. А дальше этот измененный генный пул может влиять на дальнейший ход эволюции.

Проверять этот еще более специфический сценарий в лабораторных условиях – задача несложная, но требующая много времени. Помещайте изначально идентичные популяции в разные условия на протяжении многих поколений. Затем, как только они адаптируются к разным условиям, подвергните их всех схожим новым селективным условиям и пронаблюдайте, станут ли они адаптироваться одинаково или же их эволюционировавшие различия заставят их приспосабливаться по-разному.

Следует отметить, что было проведено на удивление мало подобных исследований, и результаты оказались разнородными. В одних исследованиях популяции, несмотря на свои изначальные различия, стали со временем очень похожи, и прежние различия стерлись. Но в других экспериментах популяции не конвергировали, несмотря на то, что пребывали в одинаковых условиях. Другими словами, они демонстрируют фирменный знак контингентности: то, что произошло в прошлом, влияет на то, что случится в будущем. И несложно применить выводы данных исследований к гулдовским мельчайшим частицам: эволюционная адаптация, реагирующая на прошлые события, может повлиять на последующий курс эволюции.

Но для того чтобы дивергировать генетически, двум популяциям необязательно оказываться в разном окружении. Даже те популяции, которые испытывают похожие селективные воздействия, могут адаптироваться не совсем одинаково. Как мы уже обсуждали с вами в десятой главе, эволюционные эксперименты в области микробиологии показывают, что даже несмотря на то, что генетические изменения зачастую довольно похожи (там часто задействован один ген), конкретные изменения на уровне ДНК обычно отличаются от популяции к популяции. Возможно ли, что подобные крошечные генетические различия могут предрасположить популяции эволюционировать в будущем по-разному?

________

ЧЕРЕЗ ДВЕ ТЫСЯЧИ ГЕНЕРАЦИЙ, появившихся за время ДЭЭ, двенадцать популяций усилили свою выносливость примерно в равной степени. Сообщив об этом результате[107] в первой с начала эксперимента научной публикации, Ленски предположил, что все популяции эволюционировали одинаково. Тем не менее он признавал, что возможно и другое объяснение, а именно, что популяции искали разные пути адаптации к новым условиям, и скорость этой адаптации оказалась примерно одинаковой у всех.

Эти два возможных варианта породили разные прогнозы относительно генетики популяций. Гипотеза параллельной адаптации предполагает, что генетические изменения, возникшие в популяциях, были очень похожими, в то время как гипотеза о разрозненных адаптациях с сопоставимым влиянием на адаптивную способность указывает на то, что популяции претерпели очень разные генетические изменения. Но так обстояли дела в начале 1990-х годов, когда исследование генов и геномов было по большей части неосуществимой мечтой. И как различать два этих возможных варианта, было непонятно.

Решить эту головоломку выпало тому самому Майклу Травизано. Исследовательская карьера Травизано началась в лаборатории Ленски (в девятой главе я уже упоминал об одной научной публикации из его докторской работы). Изначально Травизано пришел в лабораторию в качестве специалиста в области цитологии, занимавшегося до этого изучением овариальных клеток хомяков и причин, почему они становятся злокачественными. Теперь, оглядываясь назад, он понимает, что занимался исследованиями экспериментальной эволюции, но тогда их представляли совсем иначе. Скорее ученые пытались разобраться в том, что заставляет клетку становиться метастатической, выискивая повторяемые реакции на определенные экспериментальные манипуляции.

Имея за плечами подобный опыт и приступив вместе со всеми к долгосрочному эволюционному эксперименту, Травизано размышлял над тем, как оценивать степень повторяемости эволюции.

Работая с Ленски, он задумал оригинальный эксперимент, чтобы выяснить, одинаково ли адаптируются все двенадцать популяций ДЭЭ. Секрет, как они поняли, заключался в том, чтобы поместить популяции в другую среду и наблюдать за тем, как они там будут себя вести. Если все популяции эволюционировали генетически одинаково, адаптируясь к условиям ДЭЭ, то тогда, будучи генетически похожими, они все должны одинаково хорошо чувствовать себя в новом окружении. Если же у популяций выработались разные генетические адаптации к условиям ДЭЭ, тогда степень их адаптации к новым условиям может варьироваться.

Чтобы проверить эту идею[108], Травизано взял образцы из двенадцати популяций E.coli из 2000-й генерации и поместил их в разную среду. Вместо того чтобы дать им глюкозу в качестве источника энергии, он добавил в среду другой вид сахара – мальтозу.

За первые две тысячи генераций ДЭЭ все популяции стали гораздо продуктивнее использовать глюкозу и, соответственно, росли намного быстрее своего предка. А как эта адаптация к глюкозе повлияет на их способность использовать мальтозу? Чтобы сравнить их с изначальным состоянием, Травизано залез в замороженные архивы, возродил предковую популяцию ДЭЭ и оценил, насколько хорошо она растет на мальтозе.

В среднем способность потреблять мальтозу не изменилась вовсе. Но эта средняя величина скрывала огромное количество варьирования от одной популяции к другой. Пять из них фактически стали использовать мальтозу хуже (иногда гораздо хуже), чем их предок. У этих популяций адаптация к использованию глюкозы далась ценой уменьшения способности потреблять мальтозу. И не забывайте, что в ходе долгосрочного эволюционного эксперимента популяциям фактически никогда не давали мальтозу: уменьшенная способность ее использовать была всего лишь случайным побочным следствием изменений, случившихся в процессе адаптации к повышенному потреблению глюкозы.

И наоборот, другие семь популяций проявили себя лучше в своей способности потреблять мальтозу.

Это означает, что к 2000-й генерации двенадцать популяций ДЭЭ заметно варьировались генетически. Даже несмотря на то что скорость их роста на глюкозе была приблизительно одинаковой среди популяций, под этим единообразием скрывалась неоднородность генетических различий, которые развивались у популяций.

С тех пор, как Травизано опубликовал свое исследование, был осуществлен ряд концептуально схожих проектов с очень похожими результатами. Несмотря на то что, оказавшись под воздействием схожих избирательных условий, реплицированные популяции внешне адаптировались одинаково, после того, как их поместили в совершенно новое окружение, выявилось скрытое генетическое расхождение, приводящее к неоднородности реакций на новые условия. Другими словами, внешность может быть обманчива: эволюция в идентичном окружении, начавшаяся с одинаковой исходной точки, не настолько детерминирована, как это может показаться!

А потому мы сразу же перейдем к следующему вопросу. Предположим, что популяции на протяжении многих поколений эволюционировали в одном окружении. Станут ли различия, приобретенные за это время, влиять не только на то, как они будут изначально выживать в новом окружении, но и на то, как они впоследствии адаптируются к новым условиям? Некоторые исследования проверяли данный вопрос, но все равно эталоном является работа Травизано.

Обнаружив неоднородность исходной реакции двенадцати популяций, помещенных в среду с мальтозой, Травизано позволил популяциям адаптироваться к этому новому ресурсу.

Данный эксперимент проводился в точности так, как ДЭЭ, за тем лишь исключением, что в качестве питательного вещества использовалась не глюкоза, а мальтоза. И так же, как в ДЭЭ, популяции со временем адаптировались: тысячу генераций спустя все популяции лучше приспособились к потреблению мальтозы, чем их изначальный предок. Более того, степень адаптации была связана с изначальной приспосабливаемостью каждой популяции: те, кто сначала плохо использовал мальтозу, продемонстрировали гораздо большую степень увеличения адаптации в сравнении с теми популяциями, которые сначала справлялись с этой задачей хорошо.

В действительности этот эффект был настолько велик, что к концу эксперимента все популяции почти одинаково адаптировались к мальтозе – изначальные различия в их приспособляемости существенно сократились.

Но некоторая разница была: те популяции, которые лучше всего использовали мальтозу в начале эксперимента, продолжали расти примерно на десять процентов быстрее, чем те, которые изначально хуже всех потребляли мальтозу. Результаты по размерам клеток оказались похожими. Присутствовало некое подобие общей тенденции: две популяции, у которых вначале были самые маленькие клетки, пережили наибольший рост, а популяции с самыми крупными клетками – наибольшее уменьшение размера. Но также появилось много противоречий, когда отдельные популяции, изначально имевшие одинаковый размер клетки, эволюционировали по-разному.

Другими словами, изначальное расхождение популяций в степени адаптации к использованию мальтозы, которое развилось случайно, пока популяции ДЭЭ эволюционировали на глюкозе, имело долгосрочные последствия. Тысячи генераций, адаптирующихся к мальтозе, не смогли стереть импульс генетической дифференциации.

Если оценивать его с позиции Гулда, то данный результат значителен. Даже когда популяции эволюционируют параллельно, скрытые различия, приобретаемые в процессе эволюции, могут развести их по разным направлениям, если они окажутся в совершенно новых условиях.

КНИГА «ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» имела громадное для науки значение. Несмотря на то что она была предназначена для широкой публики, цитаты из нее приводятся почти в четырех тысячах научных публикаций. Это огромное количество. Обычно ученые довольны, когда их работа собирает пятьдесят или сотню цитирований. Фраза «прокручивание пленки жизни» вошла в лексикон. И в данном случае не требуется пояснений, так как каждый знает, что она означает.

И хотя Джон Битти слишком деликатен, чтобы сказать это напрямую, Гулд и вправду запутал всех своей метафорой[109]. Указания Гулда «нажать кнопку перемотки… вернуться в прошлое… а затем проиграть пленку повторно» вполне понятны. Но это совсем не то, что имел в виду Гулд. Или, по крайней мере, Гулд имел в виду нечто большее.

Две исследовательские программы, независимые друг от друга, должны были проверить идею Гулда. Восприняв его слова буквально, исследователи, проводившие ДЭЭ и другие похожие эксперименты, прокручивали пленку либо в буквальном смысле, возрождая предковые популяции, либо осуществляя повторы в стоящих рядом колбах.

Альтернативный метод помог сделать то, что предлагал сделать Гулд, даже если это не совпадало с его хитрой метафорой. В этих исследованиях популяции подвергали воздействию разных условий, чтобы увидеть, насколько эволюция устойчива к подобным влияниям. И всегда ли эволюция придет к той же конечной точке или же результаты зависят от начальных условий и от того, что происходит по ходу?

И нет ничего удивительного в том, что эти два подхода дают в среднем разные результаты. Если популяции начинают одинаково и находятся в одинаковом окружении, то обычно они эволюционируют более или менее похоже. В том, какая мутация возникнет, присутствует доля случайности, и эта случайность заставляет популяции дивергировать – иногда заметно, но в основном слегка, при условии, что они остаются в том окружении, к которому адаптировались.

И наоборот, если они начинают по-разному или переживают разные события, то популяции, вероятней всего, станут дивергировать. На удивление мало исследований[110] изучало этот сценарий – тот сценарий, на котором и акцентировал внимание Гулд своей фразой. Но данные исследования демонстрируют, что эволюционный итог будет совершенно иным.

Битти завершил свой анализ, предположив, что два этих подхода дополняют друг друга. Первый исследует, будут ли похожие на старте популяции впоследствии дивергировать. А второй помогает понять, станут ли популяции, отличавшиеся друг от друга на старте или пережившие различные события, конвергировать, подходя к одинаковому эволюционному итогу.

Как вариант мы могли бы рассматривать первую группу экспериментов как дополняющую вторую. Даже те популяции, которые стартуют идентично, в конечном итоге разойдутся из-за различий в возникновении мутаций. Эти различия – такой же результат истории, как и изменения, спровоцированные внешними событиями. Вопрос следующий: если возникают подобные генетические различия, будут ли они способствовать дальнейшей дивергенции популяций или же популяции все равно продолжат адаптироваться общим способом?

Однако более масштабная проблема касается того, какие вопросы мы хотим задать. Философу было бы интересно узнать, будут ли популяции, которые стартуют одинаково и обладают идентичным опытом, эволюционировать идентично. Но для натуралистов, астробиологов и – рискну предположить – Стивена Джей Гулда вопрос стоит иначе. В природе популяции никогда не начинают развитие в точности одинаково и никогда не переживают одинаковой последовательности исторических событий. Следовательно, возникает вопрос: когда подобные популяции появляются в одинаковом окружении, будет ли достаточно воздействия всемогущего – как полагают Конвей

Моррис и другие исследователи – естественного отбора, чтобы преодолеть различия в генетическом составе и историях жизни? Или же естественный отбор ограничен рамками описанного исторического периода и на него частично влияет то, что происходило ранее? И значит, вероятней всего, каждый раз он будет выдавать разный результат, как утверждал Гулд?

Лабораторные эволюционные эксперименты помогли ученым проделать блестящую работу, проясняя данные вопросы и демонстрируя нам целый ряд различных эволюционных возможностей. Но их главное преимущество одновременно является их большим изъяном: они ограничены искусственными рамками лаборатории.

Лабораторные эксперименты задуманы таким образом, что они прекрасно контролируются. Внешние воздействия максимально исключены, позволяя исследователям концентрироваться на изучаемых факторах. Все это прекрасно и замечательно и важно для хорошо идущего эксперимента.

Но как мы уже убедились, природа шумна и неконтролируема. И сама идея об абсолютно идентичном окружении просто смешна: ветер подул, насекомых отнесло в сторону, пролетающая птица выкакала семя, которое проросло. Хаотично, конечно, и вопиюще для лабораторных ученых, привыкших контролировать все. Но это природа.

И это всего лишь часть тех йот и частиц, о которых говорил Гулд: одно прокручивание пленки будет отличаться от другого из-за какого-то события или условия – семя, буря, астероид. Если бы мы могли воспользоваться силой экспериментов в области микробиологии и гармонично соединить ее со случайностью природного мира, тогда бы точно проверили роль непредвиденных факторов времени и места. Оказывается, мы способны сделать именно это и в то же время узнать, как эволюция микробов влияет на человеческое благополучие.