Семейная жизнь

Теперь жизнь моего мужа вошла в более или менее привычную колею, не считая новой семьи, но это уж была наша общая забота. Поврежденный мизинец мешал играть, как прежде. Приходилось много работать, чтобы восстановить технику, научиться пользоваться негнущимся пальцем. Сначала палец не чувствовал ничего, онемел. Оказалось вдруг, что это самый нужный палец, без него ничего нельзя исполнить. Шура постоянно вскрикивал от боли, задевая неловко клавишу, и даже в быту, беря что-нибудь в руки. Смотреть на эти муки было больно. Иногда у него лопалось терпение, он бросал ноты, хлопал крышкой пианино, вскакивал со стула и зловеще молчал, стоя у окна. Мы с мамой не трогали его, зная, что жалеть — лишь сыпать соль на рану. На некоторое время он оставался один. Потом, видимо, успокоившись, опять садился за инструмент. Почему-то я всегда вспоминала фильм «Сказание о земле сибирской», где герой, получив ранение руки на фронте, не смог продолжить карьеру пианиста. Я молила бога, чтобы мой муж нашел в себе силы не забросить это прекрасное искусство. Пусть он не будет играть, как прежде, но все же не должен, не должен бросать игру на фортепиано, пусть будущая его специальность и была далека от музыки.

В институте он занимался очень много — делал научно-исследовательскую дипломную работу. На то, что раньше делал быстро, без проблем, теперь приходилось тратить больше времени. Часто случались травмы. Мизинец не слушался. Иногда онемевший палец попадал в какой-нибудь нагревательный прибор и, не чувствуя боли, получал сильный ожог.

У моего мужа оказался «потрясающий» почерк. Мне всегда казалось, глядя на страницы, исписанные им, что цыпленку намазали лапки чернилами и дали походить по чистому листу бумаги. Он писал диплом, а я переписывала начисто. Графики и чертежи тоже подписывала. Иногда помогала чертить. Графиков было много, эта работа нас объединяла, мы работали увлеченно. Я была в курсе его дипломной работы, мне нравилось, что он хорошо мыслит. На одном из экзаменов Шура удивил преподавателя тем, что, забыв какую-то формулу, вывел ее сам другим способом, исписав при этом всю доску. Преподаватель поставил ему хорошую оценку — неожиданно для всех студентов, которые присутствовали на экзамене и видели, как Шура, как им казалось, нес какую-то околесицу.

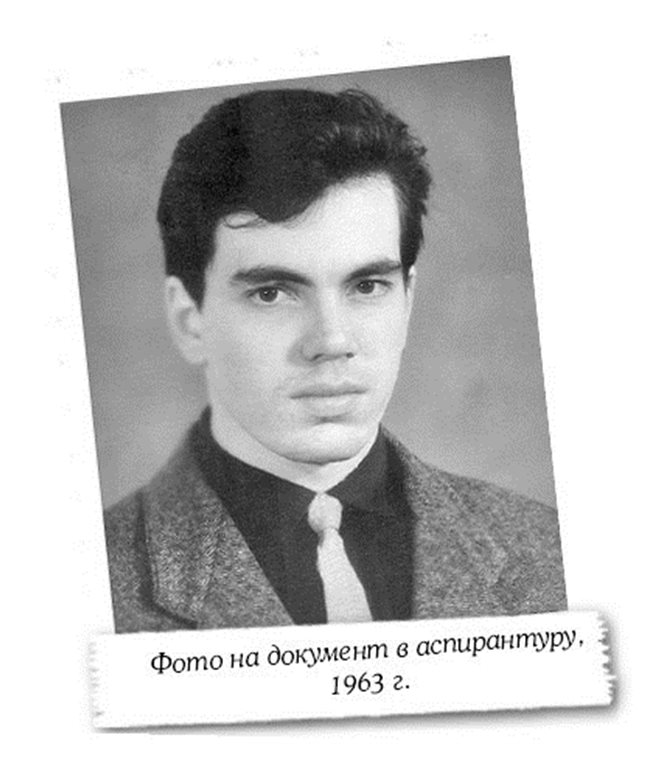

После окончания института нужно было решать, где работать. Поскольку дипломная работа Шуры была научно-исследовательская, ему предложили продолжить обучение в аспирантуре. Мы решили, что ему следует поступать в аспирантуру на свою кафедру технологии неорганических веществ. Стипендия, правда, очень маленькая, но мы подумали — пробьемся. Шура будет подрабатывать пианистом, я буду брать дежурства в роддоме.

«Брать дежурства» — это я сказала, не подумав. Меня никто не спрашивал, буду я их брать или нет, просто ставили на шесть дежурств в месяц вместо полагающихся двух. Врачей-акушеров не хватало. Наш роддом был в городе самым квалифицированным. Сюда поступали роженицы с сердечно-сосудистой и резус-патологиями.

Итак, муж поступил в аспирантуру. Руководителем у него был сам ректор института и зав. кафедрой ТНВ Алексей Васильевич Баранов. Административные обязанности не оставляли ему времени заниматься наукой, поэтому у Шуры не было даже темы диссертации. Тему немного погодя он придумал сам, она выходила из результатов исследований дипломной работы. Авторские свидетельства на изобретения, полученные Шурой в ходе работы, были засекречены, так как касались методов получения концентрированной азотной кислоты — ракетного топлива (это я пишу с его слов). Я же могла помочь ему только физически. Для его работы нужен был сухой лед — твердая углекислота. Этим льдом охлаждались теплообменники для получения отрицательных температур. Сухой лед можно было получить на одном из Красноярских заводов. Нам приходилось ездить за этим льдом на своем мотороллере «Вятка» на другой конец города, где был завод. Я оставалась за воротами, ждала, а Шура шел в цех и получал в мешке брусок льда весом в сорок килограммов. Этот мешок мы ставили в ноги Шуре и ехали в институт. Температура бруска была минус семьдесят градусов, мешок покрывался инеем, дымил углекислым газом. Колени, если коснуться мешка, обжигало. Но для меня все это было даже интересно. Экзотика!

Дома царили покой и благоденствие, и я уже начала забывать непредсказуемые выходки моего отчима, который раньше держал нас с мамой, мягко говоря, в напряжении.

Мой отчим, Максимов Степан Егорович, майор в отставке, участник Великой Отечественной войны, прошел всю войну в действующей армии, был танкистом, во время блокады защищал Ленинград. Несколько раз горел в танке, был тяжело контужен. Все пережитое на войне, весь ужас событий, очевидцем которых он был, оставили страшный отпечаток на его психике. И самое страшное — он пил. Тихо, молча приносил водку, прятал, а потом в «веселом одиночестве», когда его никто не видел, выпивал. «Под парами» он становился агрессивным и абсолютно неуправляемым. В наш адрес неслись угрозы, мат, отчим размахивал кулаками и даже топором. Ему всюду чудились смертельные враги, и он боролся с ними — то есть со мной и с мамой. Однажды мы с ним были вдвоем на кухне, и вдруг он, с бешеными, мутными глазами, схватил топор и замахнулся на меня. Не знаю, чем бы все кончилось, но у меня в руке была сахарница, которую я бросила в него, обсыпав сахаром. Он остановился, опустил топор и пошел спать. На следующий день он ничего не помнил, а мне сказал:

— Ты все врешь!

Моего мужа он встретил молча, не хотел его даже замечать, всем своим видом показывая, что он здесь хозяин. Много лет спустя Шура скажет:

— Я был не прав. Надо было в первый же день купить водки, зайти к нему в комнату, выпить, закусить, поговорить по-мужски.

Но тогда он не пил и не курил. Скромный, интеллигентный мальчик, которому в голову не мог прийти такой метод общения с пожилым человеком! А Степан Егорович, видимо, ждал именно этого. Когда привезли пианино и Шура начал заниматься музыкой, отчим обозлился окончательно. Я видела, как он ненавидел всех нас, даже маму.

Шура старался всегда улаживать отношения мирным путем. С детства он опережал своих сверстников в физическом развитии. Был крепким, спортивным, сильным, на голову выше всех. Его никогда никто не задирал, даже ребята старше его. Он рос спокойным, не агрессивным. В институте его тоже не трогали, считали почему-то человеком «голубых кровей». Ребята в его присутствии даже не ругались. И вот теперь он оказался лицом к лицу с грубостью, злобой и сквернословием. Однажды Степан Егорович, будучи, как обычно, в пьяном состоянии, матерясь, замахнулся на меня. В этот момент из кухни шел мой муж. Увидев эту картину, он инстинктивно загородил меня, подставив руку и легонько, как ему показалось, оттолкнул Степана Егоровича, а тот вдруг, как пушинка, отлетел по воздуху на середину комнаты. Шура, что называется, не рассчитал силы. Для отчима это была страшная обида:

— Ты почему меня душишь?

Шура и сам очень удивился, что с такой легкостью оттолкнул взрослого мужчину, но почему «душишь»?..

Отчим обиделся на него на долгие годы, но при нем больше никогда не трогал нас с мамой. Мы все понимали, что Степан Егорович больной человек. Когда проспится, понимает, что нагрешил, сожмется в комочек — маленький, взъерошенный, отечный. Меленькими шажками, шаркая, идет на кухню, садится за стол на краешек стула, наливает в стакан кипяток. Шмыгая носом, громко прихлебывая, пьет пустую воду. Так жалко и смешно, в театр ходить не надо — трагикомедия! Когда обида и раздражение у мамы проходили, она ему выговаривала:

— Боже мой, чудо ты наше, сирота казанская, до каких пор ты будешь испытывать наше терпение? Ты бы хоть о себе подумал, я уж не говорю о нас!

Проходило два-три дня, иногда неделя, все повторялось вновь. Так же плохо отчим относился к своему сыну Виктору. Витя был на несколько лет младше меня и жил со своей мамой в Иркутске. Он учился в школе, на зимние каникулы и на все лето приезжал к нам. Витя рассказывал, что отец, когда вернулся с фронта, вел себя так же, как сейчас. Витина мама не смогла терпеть такое обращение с собой и сыном. Они разошлись. В нашем дворе, когда Витя приезжал, было всегда весело. Он любил рассказывать разные истории и часто кого-нибудь разыгрывал. Наш двор на Старом Базаре был небольшой, но детей одного возраста было много. Однажды Витя рассказал анекдот, где Ленского из «Евгения Онегина» называли Шпленским. После этого все стали звать его Витя-Шпленский. А он, поднимаясь на чердак по лестнице, напевал арию Ленского на каком-то тарабарском языке:

— Свихнусь ли я, дрючком пропертый, — и так далее.

Став взрослым, Витя приезжал к нам, когда мы жили на улице Павлова, нашему сыну Диме было десять лет. Моему мужу Витя нравился. Это был могучий человек высокого роста. Бывший водолаз, потом — капитан корабля на Байкале. Доброжелательный, веселый, остроумный. Он очень интересно рассказывал о своей работе, о Байкале, о его непредсказуемом нраве. В Байкал он был влюблен.

Витя погиб на Байкале второго августа 1980 года. В тот день небольшой корабль, капитаном которого он был, должен был доставить оборудование и продукты геологам. В середине дня при жаркой и солнечной погоде вдруг разразился снежный буран и шторм на озере. Корабль высоко подняло над водой и бросило в пучину. Байкал поглотил его в одно мгновение. Почти сразу после этого озеро стало тихим и спокойным. Ни бури, ни шторма, ни корабля. Не выплыл никто. Так описывал это событие очевидец, случайно оказавшийся в это время на берегу Байкала.

Степан Егорович как-то тихо пережил это известие и никогда позже почему-то не вспоминал сына. Мы же с мамой его вспоминали часто и плакали. У мамы с Виктором были очень теплые отношения. Они любили друг друга. Он относился к ней с нежностью, как к родной матери. На момент гибели ему было всего сорок лет. Остались жена Эльвира, сын Саша и дочь Таня. Очень, очень жаль!