Глава седьмая

вторник, 21 апреля 2009 года

Ровно в 10.00 весь Израиль замирает на две минуты, торжественно отмечая Йом а-Шоа, День Катастрофы. В Освенциме проходит Марш живых, участвующий в нем вице-премьер Израиля сравнивает политику Ирана с политикой нацистской Германии. Иранская прокуратура предупреждает, что всем авторам порнографических сайтов грозит смертная казнь. В Белоруссии уволен тренер хоккейного клуба — его команда рискнула выиграть у команды Александра Лукашенко, до сего времени непобежденной в соревнованиях отечественного масштаба, только россияне устраивали ей настоящий разнос. Польские депутаты принимают правительственный отчет о подготовке к Евро-2012 (выглядит все неплохо), минфин, опасаясь серьезных налоговых вычетов, не соглашается, чтобы родители, состоящие в гражданском браке, отчитывались по налогам с учетом ребенка, а вроцлавские женщины-пожарные жалуются, что им не разрешают выезжать на пожар только потому, что у них нет своей женской раздевалки. Тем временем они не против переодеваться и в мужской, а их коллеги — тем более. Погода такая же, как вчера. Солнечно и холодно.

1

— Да чего уж там, прочту, что понаписали в «Твоем уикэнде»: «Тридцатилетняя, раскрепощенная, ищу мужчину или мужчин, возраст 55–65, готовых к эротическим экспериментам без обязательств». И этакая мордочка ученицы, просто смех берет. «Девушка би, куни, золотой дождь, привязывание и чуть-чуть насилия понарошку». И снова мордочка с прищуринкой. И мой номер телефона. Можете себе представить, что происходит, если в такой газетенке появится объявление, дескать, баба ищет потасканного мужика для эротических забав? Половина Польши звонит, другая — эсэмэсками заваливает. Вот, полюбуйтесь, это объявление из интернета двухнедельной давности: «С удовольствием поразвратничаю эсэмесками, в деревне с ума сойдешь от тоски, а я бы хотела маленько помечтать и смочить свою хлопотунью».

— Хлопотунью?

— Так в Подлясье называют… ну, вы поняли. Но это не конец. «Пиши, ответим на все сто, даст Бог, и эмэмэс вышлем. С превеликою охотой, парни из ZK». Вы, конечно, знаете, что такое ZK?

— Я же прокурор.

— Ну да. После такого я два дня кряду каждые пятнадцать минут получаю сообщения, порнуху этакую, но все так уныло. И почему каждый второй зек должен писать, что вставит через решетку. Что у них там, правила такие? Мода? Только не советуйте сменить номер, я его и так то и дело меняю, состояние угрохала, и все равно то же самое. Я ведь в торговле работаю, без телефона не могу, у меня контрагенты, оптовики. И всё хуже и хуже, люди жалуются, что связи нет, а как ей быть, если у меня каждую неделю новый номер. Думала, пройдет, но этому конца не видно. Поэтому я и хочу составить официальное заявление о совершении, то есть заявление о подозрении в совершении преступления, и пусть эту шлюху, что с чужими мужиками развлекается, наконец посадят.

Прокурор Теодор Шацкий с большой симпатией относился к дамочкам, которые так колоритно тараторили, как в свое время, при социализме, тараторили королевы рынков. Они напоминали ему мать, и он знал, что за всеми этими словечками, кудряшками, перстеньками и ворсистыми костюмчиками, вечно украшенными брошечкой с янтарем, обычно кроется золотое сердце и органическая неспособность сделать людям пакость. От этого ему тем более стало грустно, но ничего утешительного сказать пани Згожельской, сидящей по другую сторону его стола, он не мог.

— Во-первых, вы должны с этим пойти в полицию. Дело подпадает под кодекс правонарушений, и даже прими я от вас заявление, все равно этим займется полиция, а потому незачем заниматься лишней бумажной работой.

— Правонарушений? Ничего себе! А то, что школьные друзья моих сыновей всегда каким-то образом об этом узнают? А то, что контрагенты загадочно улыбаются? Уж лучше бы она меня избила, напала на меня или что-нибудь в этом роде, и конец. А то ведь жить не дает. Сколько она за это получит? Максимально?

— Если будет доказано, то полторы.

— Чего?

— Тысячи злотых штрафа.

— Что?!

— Весьма сожалею. Ходят слухи, что вскоре в уголовный кодекс должны внести понятие stalking, чтоб утихомирить таких лиц, — тогда, скорее всего, года два-три. А пока в Кодексе правонарушений есть только статья сто семь об агрессивном преследовании.

Згожельская была убита.

— Да она же спит на деньгах. Полторы тысячи! Заплатит, да еще по факсу подтверждение пришлет. А что, если не перестанет? Что, вторые полторы тысячи?

Шацкий кивнул. Разговаривая с пострадавшими, ему не в первый раз приходилось краснеть за польские правовые нормы. Устаревшие, запутанные, не успевающие за духом времени, были они либо до смешного мягки и де-факто снимали уголовную ответственность с преступника, либо абсурдно суровы, из-за чего в тюрьмах содержались лица, которых там не должно быть — участники пьяных драк, в которых никто не пострадал, но зато перочинный ножик с открывалкой для пива был квалифицирован как опасное оружие.

— Но если ее осудят за то же самое второй раз, судья может добиться ареста. От пяти до тридцати дней. Конечно, это немного, но я не думаю, чтобы ваша… — он прикусил язык, чуть было не ляпнул «конкурентка», — гонительница решилась на такое. Кроме того, после первого приговора у вас появится возможность подать на нее в суд за издержки, но это уже к адвокату.

— Подать в Польше в суд? — фыркнула Згожельская. — Да мне почти пятьдесят, я могу и не дожить до первого слушания.

Что тут скажешь? Проще нанять человека, чтоб попугал бабу? Он виновато улыбнулся. Вообще говоря, этого разговора не должно было произойти. Все оказалось делом случая. Не желая наткнуться на журналистов и собираясь заблаговременно просмотреть бумаги, он пришел в прокуратуру раньше обычного, еще до семи, а Зофья Згожельская уже ожидала его на лестнице. Была она настолько озабоченной и замерзшей, что он не решился ее сплавить — видно, к старости становился мягкосердечным.

Он встал, чтобы попрощаться, но в этот момент дверь резко распахнулась — на пороге стояла запыхавшаяся Бася Соберай, еще в шапке и шарфе, с румянцем во всю щеку. Выглядела чудесно. Шацкий еще подумал: с ее-то сердечком так бегать! И еще он подумал, что ему совсем не хочется услышать то, что она собирается ему сообщить. Хорошим это известие быть не могло.

2

Хуже всего были рога. В прошлый раз он счел их просто дешевкой, провинциальной декорацией. Сейчас же казалось, что каждая кабанья башка, каждый олений череп потешаются над ним. Внешне спокойный, внутри он задыхался от ярости — хотелось схватить кочергу и раздолбать все это на мелкие кусочки. Аж в пальцах зудело.

— Ей же семьдесят, как мы могли такое предположить, пан прокурор, это не Варшава, здесь люди доброжелательные, помогают друг другу, — заладил полицейский.

Низенький, щупленький, с большим носом, ни дать ни взять персонаж комиксов. Шацкий закрыл глаза, лишь бы только на него не смотреть. Взгляни он еще раз на этот красный нос, на эти извиняющиеся глазки — может не сдержаться и кинуться на него. Все было как дурной сон. Двое полицейских отвезли вчера Ежи Шиллера домой, припарковались возле калитки и стали готовиться к ночному дежурству. Сразу же после этого, а приближался одиннадцатый час, сердобольная соседка Шиллера, женщина со странной греческой фамилией Потелос, принесла полицейским кофе в термосе. Поступала она так изо дня в день, зная, что работа у них неблагодарная, — ее сын служил полицейским в Жешуве. Дала она им кофейку, с минуту помучила рассказами о болезнях и пошкандыбала себе восвояси, пожелав спокойной ночи. Да как в воду глядела — напившись кофе, полицейские забылись богатырским сном, стряхнуть который удалось лишь поутру. Проснулись промерзшие до костей, с отмороженными ушами, носом и пальцами, что констатировал врач и что, в свою очередь, говорило о характере апреля лета Господня две тысячи девятого.

— Возможно ли, чтобы Шиллер с ней встретился? Пошел к ней да и подсыпал в кофе наркотик?

— Исключено. Он все время был под наблюдением, мы поочередно ходили вокруг дома. Вытащили его, только чтоб поехать туда, куда вы нас вызвали вечером, пан прокурор. Она же пришла спустя минуту, как только мы вернулись, и дверь за ним уже захлопнулась.

Позади Шацкого что-то заскрипело. Вильчур.

— Старушка ничего не видела, ничего не знает и пребывает в страшной панике. Следов взлома нет, но она не уверена, были ли закрыты все двери и окна. Термос и банку с кофе мы послали на анализ. Я грешу на термос, старушка удивилась, что стоит он не рядом с мойкой, а на столе. Но в ее возрасте, как известно, человек перестает удивляться уже через минуту-другую, если удастся убедить себя, что сделал он это сам.

Шацкий кивнул, принял, мол, к сведению. Больше всего его донимало то, что даже стружку снять не с кого. У них на Шиллера не было ничего настолько серьезного, чтобы предъявить ему обвинение и арестовать. Сказать по совести, он им оказал любезность, что согласился остаться в своих хоромах — любой суд в два счета отменил бы решение о домашнем аресте. И что с того, что полицейские взяли кофе у хорошо им знакомой соседки? Ну, взяли и взяли, он тоже бы взял. Хуже всего — неизвестно, что произошло дальше. Сбежал? Кто-то его похитил? Он понял, что, в сущности, был зол на самого себя. Соображай он быстрее, сопоставляй факты лучше, сумей разобраться в том, что уже видел, только не понял значения, — тогда…

— Следов борьбы нет? — спросил он.

— Нет, — пробормотал Вильчур. — Либо вышел на своих двоих, либо его вынесли.

— И я об этом подумал. Пошлите на анализ бутылки из бара и стакан на пианино. Вдруг ему тоже что-то подсыпали, а в придачу оставили отпечатки.

— Объявляем о розыске?

— Ни в коем случае, с меня уже достаточно унижений в этом деле. Чтоб через минуту узнать, что очередной главный подозреваемый повис где-то на крюку. Пошлите в газеты объявление, мол, разыскиваем важного свидетеля, и такой версии будем придерживаться. Свидетель, важный свидетель.

Из кухни Шиллера вышла Бася, остановилась возле них.

— И что? — спросила она. — Думаешь, это следующий из той же серии? Теоретически стиль тот же. Жертвы бесследно исчезают из дому, а через несколько дней обнаруживаются с выпущенной кровью.

— Не каркай, этой жертвы еще не обнаружено. Молись, чтоб Шиллер оказался жив, признался во всем, а у нас одной заботой стало меньше.

Щелк. В голове что-то снова щелкнуло. Он что-то сказал или сказала Соберай?

— Но ты права, я об этом думал. Только как это возможно, чтобы в центре города Будник испарился под носом полицейских, а здесь кому-то надо было потрудиться, чтоб усыпить полицейских. Ведь теоретически отсюда легче исчезнуть — через участок и в парк.

— Не хотелось рисковать.

— А раньше хотелось? Почему похищение Будника связано с меньшим риском, нежели похищение Шиллера? Что-то здесь не так.

Соберай пожала плечами и уселась на диване. Выглядела бледной.

— Я плохо себя чувствую, а мне нужно навестить отца в больнице, — пробормотала она.

— Здесь, в Сандомеже? — изумился он.

— Да, но я настолько плохо себя чувствую, что в последнее время выезжаю только к трупам, а не к нему. А ведь это из-за него я здесь оказалась, — вздохнула она и потянулась к стоящей на столе мисочке с чипсами. Шацкий безотчетно последовал взглядом за ее рукой — на ногтях был смешной цвет лака, интенсивно темно-розовый.

— Стой! — вскрикнул он.

Соберай, оторопев, отдернула руку и взглянула на него. Шацкий без слов показал ей на мисочку с чипсами, минуту назад она их чуть было не попробовала. Никаких чипсов там не было, как не было там ни соленых палочек, ни крекеров, ни кукурузных хлопьев. Была там — а как же иначе! — покрошенная маца, с характерной перфорацией, чуть подгоревшая на бугорках.

— Шутник нашелся, — пробормотал он. — Странно, что не полил кетчупом, спешил, видимо.

Все склонились над деревянной мисочкой, словно это был какой-то ритуальный сосуд.

— А откуда вообще взялась маца? — спросил один из полицейских.

— Когда они решили бежать из Египта, у них не было времени ждать, пока подойдет тесто на хлебы, — объяснил своим загробным голосом Вильчур, — поэтому пришлось срочно испечь какой-никакой провиант, и вышла маца.

У Шацкого щелкнуло в голове, да так громко, что он понял, что следует делать.

— Отложи посещение отца, — бросил он Соберай, — осмотри здесь все внимательно, дело из ряда вон, пусть соберут микроследы, мацу, разумеется, как можно быстрее в лабораторию. Я побежал.

— Что? Куда? — Соберай, обеспокоившись, встала.

— В костел! — крикнул Шацкий на ходу и вылетел пулей.

Бася Соберай и инспектор Леон Вильчур обменялись удивленными взглядами. Потом она опустилась на диван, а он, пожав плечами, оторвал фильтр от сигареты. С минуту оглядывался по сторонам в поисках мусорного ведра или пепельницы, в конце концов спрятал фильтр в карман.

3

В эти дни кафедральный собор Рождества Пресвятой Девы Марии в Сандомеже напоминал осажденную крепость. Вокруг ограждения толпились журналисты, но доступ в костел защищали церковники и прихожане из числа приближенных, а в придачу состряпанные на скорую руку таблички: «Фотографировать запрещено!», «Видеозапись запрещена!», «Не нарушать тишину в Доме Божьем!», «В часы, когда нет службы, вход запрещен!». Как раз выходила экскурсия пенсионеров, и Шацкий, воспользовавшись случаем, протиснулся внутрь. Он был готов к тому, что придется объясняться, и даже вытащил из кармана пиджака служебное удостоверение, но никто его не остановил. Похоже, сочли за своего, за этакого бесстрашного шерифа, что не даст евреям обвести себя вокруг пальца, подумал он ворчливо, проходя через портал. В боковом нефе остановился, пережидая, когда глаза привыкнут к полумраку.

Внутри не было никого. Ну, почти никого. Однообразное шорканье дало понять, что знакомцы по прошлому посещению никуда не делись. И верно, из-за колонны, отделяющей его от главного нефа, вышел мрачный дядька и принялся за мытье полов. Через минуту мокрая полоса отделяла его от западной стены костела, где со стороны улицы находились главная паперть, а внутри — хоры и восхитительный орган, а под ними далеко не восхитительные холсты почитателя ужасов Карла де Прево. В том числе один из них, стыдливо прикрытый малиновой портьерой. Шацкий решительно шагнул в ту сторону. Мрачный дядька перестал шоркать и взглянул на него пустым взглядом.

— Не по мокрому, — предостерег он. Но ничего этим не добился.

Шацкий махнул рукой и, даже не замедлив шага, заторопился по мокрому. Сценка выглядела как в вестерне, правда, он поскользнулся, потерял равновесие и, отчаянно размахивая руками, с трудом удержался на ногах. Спас украшающий колонну амурчик, за ножку которого он успел ухватиться.

— Я ж говорил, не по мокрому, — отрешенно забубнил дядька, будто видел подобное сотни раз.

Шацкий промолчал. Он подошел к портьере, снял портрет Иоанна Павла II и поставил его на пол, прислонив к стене.

— Вы там чего? Эй, нельзя! — заорал дядька. — Жасмина, быстро за ксендзом, опять хулиганы.

— Теодор Шацкий, Сандомежская районная прокуратура, действую в рамках расследования преступления! — выкрикнул Шацкий, показывая удостоверение.

Дядька остановился, не совсем уверенный, как отнестись к непрошеному гостю, но испытывая явный интерес к тому, что будет дальше. Тем временем Шацкий, схватившись за плюшевую портьеру, рванул ее изо всех сил. Портьера издала вздох, выпустила пыльное облачко и упала. Просачивающееся сквозь высокое окно солнце пронзило хмарь насквозь, превратив ее в слепящее скопление мерцающих пылинок, через которое нельзя было ничего разглядеть. Шацкий заморгал и, чтобы иметь лучший обзор огромного полотна, отступил на два шага.

После множества рассказов он ожидал мощного удара, натуралистической резни, ярких красок и отчетливых очертаний, подсознательно надеясь, что перед глазами оживет старое суеверие, а сама картина станет экраном, на котором он увидит фильм не столько о ритуальном убийстве, сколько о нынешних событиях. И тогда что-то в нем дрогнет, что-то произойдет, и взору его откроется решение загадки. Тем временем старое полотно выглядело просто-напросто как старое полотно. Почерневшее, в трещинках кракелюра, на которых играло солнце, отчего трудно было различить отдельные очертания.

Мрачный уборщик, видимо, смотрел на картину под лучшим углом.

— Боже всемогущий, — прошептал он и истово перекрестился.

Прокурор Теодор Шацкий переместился ближе к нему, но вместо того, чтобы осенить себя крестным знамением, вытащил телефон и позвонил Соберай.

— Я в соборе. Скажи Вильчуру, чтоб выслал сюда двух полицейских и криминалистов, как только они закончат у Шиллера, а ты и он… Нет времени на треп, приезжайте сразу.

Он отключился и общелкал мобильником холст. Теперь, когда в этом разливе черноты глаза его уже могли выделить менее темные очертания, он мог сравнить оригинал с репродукциями. В данном случае размер имел колоссальное значение. Репродукции он рассматривал в книгах или на экране небольшого ноутбука, здесь же ритуальное убийство было представлено на десяти квадратных метрах — размер небольшой комнаты. На первый взгляд казалось — вот ведь ирония! — что картина эта — самая большая удача де Прево. И с точки зрения живописного мастерства, и с точки зрения композиции, хотя художник остался верен комиксному описанию мученичества. Шацкий выделил отдельные этапы легенды о заклинании кровью. Справа два еврея занимались «снабжением». Один, явно богаче другого, в шляпе и плаще, предлагал матери купить у нее младенца. Другой чем-то заманивал ребенка, конфеткой или игрушкой, одновременно притягивая его за щечку, как это делает купец на невольничьем рынке. На противоположной стороне полотна евреи занимались умерщвлением или истязанием (или тем и другим) лежащего на простыне ребенка. Центральное место в композиции, как и следовало ожидать, занимала бочка. Поддерживали ее два еврея. В ней словно зубья торчали гвозди, и она напоминала какое-то фантастическое морское чудище, из пасти которого свешивались пухленькие ножки малютки. Капающую кровь собирал в мисочку блаженствующий мужчина с внушительных размеров носом. Де Прево не был бы самим собой, не зайди он слишком далеко в представлении ужасов. И вот, пожалуйста, — на земле валялись детские останки. Маленькое тельце, растерзанное псом, производило страшное впечатление. Из пасти собаки торчала оторванная ножка, своей очереди дожидались вторая ножка, ручки и головка — и все это лежало на земле.

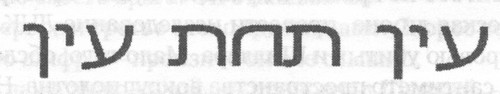

Но Шацкий фотографировал не для того, чтобы иметь при себе это впечатляющее произведение искусства. Он фотографировал, потому что поперек полотна красной краской были выведены древнееврейские буквы:

Ржавые, они светились на солнце словно кровавый неон, производя чудовищное впечатление, и Шацкого не удивила реакция мрачного уборщика. Он подозревал, что это могла быть типичная реакция католика при виде еврейских букв — боязнь, как бы не спрыгнули они с картины, не пронеслись по всему нефу и во второй раз не распяли Господа нашего Иисуса Христа, аминь.

Соберай и Вильчур появились немного погодя, одновременно с ксендзом-каноником и викарием — тех привела Жасмина. Представляли они собой довольно неожиданную пару. Шацкий, услышав, что вызваны каноник и викарий, вообразил себе комедийные фигуры — этакого пухленького толстячка и юнца с оттопыренными красными ушами. А тем временем перед ним стояли один к одному Шон Коннери и Кристофер Ламберт, словно они только что покинули съемочную площадку «Горца». Оба красивы до безобразия.

После непродолжительной пикировки присутствующие уяснили, что в интересах обеих сторон об увиденном лучше не распространяться, и это разрядило ситуацию. Следователи занялись следствием, а священнослужители, сославшись на обязанности охраны Дома Божьего, приняли роль зевак. Нет, до конца они умаслены не были, но перспектива прибытия епископа, который уже на всех парах летел из Кельц в свой родной собор и, кажется, был крайне недоволен, — перспектива сия была куда более незавидной, чем присутствие полиции и прокуратуры. А то, что епископ пользовался заслуженной репутацией холерика, могло означать одно — неприятности сегодняшнего дня еще только начинаются.

— Если это не краска, а кровь, то нужно проверить, не человеческая ли она, провести исследование ДНК и сравнить с кровью убитых и Шиллера. Мало того, обследовать каждый сантиметр пространства вокруг полотна. Надпись находится довольно высоко, и тот, кто ее сделал, должен был установить стремянку, влезть под портьеру, поставить ногу на ступеньку и повесить ведерко. Это дает десятки возможностей, чтобы оставить след, и этот след я должен иметь. Даже если нам сейчас кажется, что он и выеденного яйца не стоит, в суде он может оказаться на вес золота как звено в длинной цепи доказательств. Поэтому, если кто-то из криминалистов пискнет, дескать, нет смысла, надо внушить ему, что есть.

Соберай взглянула на него кисло.

— А меня ты теперь держишь за стажера?

— А тебя я предупреждаю, если придет сюда какая-нибудь Кася, с которой вы ходили в детсад, и станет умолять, что ей нужно с ребенком к врачу и что нет надобности все-все обследовать, потому что, мол, мелочи, то ты ей скажешь, что ее обязанность торчать тут до самого вечера и все как есть сфотографировать, даже если после этого она перестанет с тобой разговаривать. Ясно?

— Не учи ученого…

— Тридцать девять.

— Причем тут мой возраст?

— На моем счету тридцать девять дел об убийстве, двадцать пять из них закончились приговором. И тебя, Бася, я не прошу. Я тебе отдаю распоряжение. Прокуратура — иерархическое учреждение, здесь нет места демократии.

Ее глаза потемнели, но она не произнесла ни слова, только кивнула. За ней, опершись на исповедальню, неподвижно стоял Вильчур. К этой сцене восхищенно приглядывался викарий — видно было, что Дэна Брауна он знает не только в теории, как дьявола в писательской шкуре, но явно несколько вечеров посвятил основательному изучению своего врага. Он откашлялся.

— Первое и третье слово одинаковые. Скорее всего, это какой-то шифр, — произнес он еле слышно.

— Я даже знаю какой, — проворчал Шацкий. — Алфавит называется. Ксендз, вы знаете иврит? — спросил он каноника безо всякой надежды, будучи убежден, что тот в ответ сотворит крестное знамение и начнет изгонять дьявола.

— Я могу это прочесть. Первое и третье слово — «айн», среднее «техет» или «тахат». К сожалению, не знаю, что они означают. «Айн» — это, похоже, «один», как в немецком, только тогда это был бы идиш, а не иврит. — Должно быть он заметил недоуменный взгляд Шацкого, ибо язвительно добавил: — Да, представьте себе, у нас на семинарах была библеистика с элементами древнееврейского. Только я не всегда был внимателен, знаете, первые занятия, утром мы еще были уставшими после погромов.

— Простите, — сказал Шацкий. Ему и впрямь стало досадно, он понял, что, отвечая стереотипом на стереотип, мало чем отличается от пьяных неофашистов, которых вчера велел арестовать. — Весьма сожалею и благодарю за помощь.

Ксендз кивнул, а у Шацкого что-то щелкнуло в голове. Это уже начинало раздражать — если бессмысленные щелчки не прекратятся, надо будет поискать помощи у невропатолога. Но о чем могла быть речь на сей раз? Погромы? Семинары? Библеистика? А может, он что-то увидал краем глаза? Может, мозг его отметил что-то важное, что ускользнуло от сознания? Он внимательно осмотрелся по сторонам.

— Тео… — начала было Соберай, но он остановил ее жестом.

В одной из боковых часовенок его внимание привлекло изображение Христа Милосердного, копия с холста, написанного со слов сестры Фаустины — ей было видение. А под холстом — цитата из Евангелия от Иоанна: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас».

Щелк.

В чем дело? Речь о Христе? О Фаустине? О цитате? О милосердии? Этого еще в его деле не хватало. Или о святом Иоанне Евангелисте? Тетки в магазине болтали о каком-то библейском конкурсе, и у него тогда тоже щелкнуло. Только в тот момент его голова была занята Гитлером и Джорджем Майклом. Боже, что за мысли! Он и сам их порой стеснялся. Сосредоточься! Библейский конкурс — щелк. Иоанн Евангелист — щелк. Семинары — щелк.

Не отводя взгляда от полотна, он старался соединить между собой эти факты.

Щелк.

Еще чуть-чуть, и он бы выматерился на весь костел. Как же можно быть таким идиотом, как!

— Нужно Святое Писание. Немедля! — бросил он викарию, и тот, не дожидаясь разрешения ксендза, кинулся в сторону ризницы. Только и слышен был просвист сутаны, прямо как в кино.

— Какие священные книги вы знаете, ксендз, чтоб начинались на букву «К»? — спросил он.

— В Библии Тысячелетия такого указателя нет, — подумав, ответил каноник. — Тем не менее на букву «К» начинается книга Kapłańska, две Krylewskie, две Kronik и Koheleta. А в Новом Завете у нас два Послания к Коринфянам и одно к Колоссянам. Так мне сдается. По-латыни же нет ничего, что бы начиналось на «К», есть на «С» — Canticum Canticorum, то есть Песнь Песней в Ветхом Завете, и, разумеется, те же самые Послания к Коринфянам и Колоссянам.

Викарий преодолел путь к ризнице и обратно со скоростью спринтера и с трудом затормозил перед собравшимися. В руке у него была большущая книга формата A3, в кожаном переплете, с застежками и золотым обрезом.

— С ума сошел? — спросил каноник. — Не мог взять с полки?

— Я хотел, чтобы каждому было видно, — промолвил запыхавшийся викарий, но всем стало ясно, что обычное издание Библии Тысячелетия в его представлении не соответствует этому возвышенному, достойному Дэна Брауна, моменту.

— Начнем с Книги Kapłańska, — сказал Шацкий. — Это часть Пятикнижия, Торы, правильно?

— Правильно, — подтвердил каноник.

— Глава двадцать четвертая, стихи с девятнадцатого по двадцать первый.

— Я-я-ясно… — застонала сзади Соберай.

Викарий, помогая себе коленом, отыскал нужное место и с уважением подсунул книгу ксендзу.

— «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб: как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. Кто убьет скотину, должен заплатить за нее; а кто убьет человека, того должно предать смерти».

У каноника был зычный низкий голос, слова он выговаривал медленно, с большим уважением, полагающимся Священной Книге. В тиши храма они прозвучали грозно, отражаясь от старых камней, от стен и свода, наполняя звуком и значением сандомежский собор. Никто не пошевелился до тех пор, пока далекое эхо не растаяло полностью.

— Книга Wyjścia, глава двадцать первая, стихи с двадцать второго по двадцать пятый, — произнес Шацкий, уже не спрашивая, что начинается с буквы «W».

Викарий зашелестел страницами.

— «Когда дерутся люди, и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках; а если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб».

— И на букву «Р» будет Книга Prawa, правильно?

— Powtyrnego prawa, — поправил Вильчур. Шацкий вздрогнул, он не ожидал голоса из-за спины. И удивился, хотя не особенно.

— Да, конечно. Глава девятнадцатая, стихи с шестнадцатого по двадцать первый.

Зашелестели страницы. Лицо викария пылало, казалось, он полыхал и готов был сбросить сутану, заменив ее на куртку и шляпу Индианы Джонса.

— «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и, если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему; и так истреби зло из среды себя. И прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди себя. Да не пощадит его глаз твой: душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу».

Последнее предложение ксендз прочел, не заглядывая в Библию. Вместо этого он обвел взглядом всех присутствующих. А под конец вопросительно взглянул на Шацкого.

— Это всё. Кажется, мы выяснили, что означает древнееврейская надпись.

— Око за око, — заскрипел Вильчур. Шацкий снова вздрогнул.

— Похоже, — отозвалась Соберай. — Выяснился и наш таинственный шифр. Оказывается, что дело не в Воеводском управлении полиции. Это лучше, чем ничего.

И снова щелк. Упрямое, непереносимое щелканье.

— Та-а-к, — протянул Шацкий. — Только почему не по порядку? Странно.

— Что странно?

— Цитаты не по порядку, — поспешил вставить викарий, опасаясь, чтоб его никто не опередил. — В Пятикнижии сначала идет Бытие, потом Исход, Левит, Числа и Второзаконие.

— То есть должно быть WKP? Почему же буквы поменялись местами?

— Ума не приложу, — ответил Шацкий. — Но узнаю. Мне нужен раввин.

Бася Соберай взглянула на часы.

— Тебе через пять минут нужно быть в прокуратуре. У тебя допрос Магеры, его специально привезли из Кельц.

Прокурор Теодор Шацкий крепко выругался. Вильчур прыснул, каноник взглянул на него с полной понимания укоризной, а викарий пришел в восторг.

4

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО. Себастьян Магера, дата рожд. 20 апреля 1987 г., проживает в Завихосте, ул. Тополиная, дом 15а, в настоящее время находится в следственном изоляторе в Кельцах. Образование среднее специальное, до ареста — безработный, подрабатывал в качестве садовника. Отношение сторон: сын жертвы. К суду не привлекался, после прочтения подозреваемому его прав и обязанностей, поясняет следующее:Я хочу изменить свои показания, которые давал раньше во время следствия, хочу признаться, что 1 ноября 2008 года я нечаянно убил своего отца, Стефана Магеру, в его доме на ул. Тополиной, дом 15а в Завихосте. Я был в сильном возбуждении из-за ссоры, но лишить жизни своего отца я не хотел. Поссорились мы из-за того, что, несмотря на многократные обещания, мой отец на самом деле не хотел предоставить ни мне, ни моей жене Ане, ни трехлетнему моему сыну Тадику комнаты в своем доме, где он проживал один, а также отдать в пользование доставшуюся ему от дедов-прадедов землю, которая лежала невозделанной. Факт этот очень плохо сказывался на условиях нашей жизни.Со своей женой я познакомился пять лет назад в садово-огородном техникуме в Сандомеже, я тогда еще жил с отцом в Завихосте, тут я хочу подчеркнуть, что отец — бывший спортсмен, дискобол, злоупотреблял алкоголем и всегда был агрессивный. Мы с Аней полюбили друг друга, и когда Аня забеременела, а было это еще до того, как мы расписались, я попросил у отца разрешения, чтоб она могла жить вместе с нами, потому что в квартире у ее родителей в Климонтове не было условий. Отец, будучи пьяным, стал оскорблять меня и Анну и не разрешил нам поселиться у него, а вдобавок выгнал меня из дома. Вначале мы все-таки проживали у родителей Ани, но, когда родился Тадик, мы сняли комнату в Климонтове. Мы жили в плохих условиях, почти без денег. Я иногда подрабатывал в качестве садовника, но доходы были маленькие. Когда Тадик немного подрос, работу стала искать также Аня, но из этого ничего не вышло. Все время я пробовал уговорить отца, чтоб он уступил нам хотя бы одну комнату, но отец и слышать не хотел, даже после того, как мы поженились в 2007 году, он все равно постоянно оскорблял меня и мою жену. Нам было трудно, пособия на жизнь не хватало, особенно когда оказалось, что у Тадика астма и ему нужны дорогие лекарства. Поэтому из комнаты в Климонтове мы переехали в социальный барак на Крукуве в Сандомеже. Условия там были плохие. Моя жена Анна, она красивая, в 2007 году нашла работу манекенщицы. Стала ездить по Польше с показами моды, а ребенком занимался я. И все время упрашивал отца, но это ни к чему не приводило. Отец то и дело повторял, что он завоевал свою бронзовую медаль на Олимпиаде в Мюнхене тяжелым и упорным трудом и что я должен брать с него пример.Потом оказалось, что работа Ане не нравится, потому что работа манекенщицы немного связана и со стриптизом. Раньше она показывала нижнее белье на дискотеках, потом пришло время таких выступлений, как борьба в киселе или бокс с другими девчатами. Для нее и для меня это был позор. Сначала она рассказывала о других девчатах, о своей начальнице, такой неприятной и жестокой, и о ее муже, который относился к ним безо всякого уважения и постоянно их домогался. Потом перестала рассказывать, а я не спрашивал, потому что мне казалось, что это для нее как ножом по сердцу и она не хочет об этом говорить. А еще мне было стыдно, ведь это же я должен содержать семью. Это было страшное время, я пошел к отцу с ребенком и стал его умолять и Христом Богом просить, ведь земля — наша последняя надежда, а она лежит брошенная, отец на нее даже никаких дотаций не берет. Да дело ведь не только в дотациях, ее можно обрабатывать, можно выращивать что хочешь, в этом деле я всегда разбирался. И сжалился отец, и сказал, ладно, можем жить с ним вместе, а землю он нам запишет, она ему и даром не нужна, потому как ему и пенсии хватает. И еще сказал, что до конца года мы оформим все дела и с 1 января можем въезжать. А когда разговор у нас состоялся, было лето 2008 года. Скажу как на духу, кроме дня свадьбы и дня рождения Тадика, это был самый счастливый день в моей жизни.Подготовкой в основном занимался я, потому как Аня ездила на показы, и, если честно, между нами становилось все хуже и хуже. Не потому, что мы ссорились, просто мы мало разговаривали, и сегодня я думаю, что она была на меня в обиде за то, что должна этим заниматься, но у нас не было выхода, за лекарства мы платили чуть ли не по триста злотых в месяц. Несмотря на это, мне удалось одолжить у соседей денег на земледельческий инвентарь. С отцом тогда установились даже хорошие отношения, мы вместе с ним планировали, что я буду делать, я бывал у него, он показывал Тадику свой диск, но он был очень тяжелый, ребенок не мог его удержать. Я боялся, что отец разозлится, но он только смеялся, ничего-ничего, говорил, пусть только подрастет.В День всех святых 2008 года мы втроем поехали в Завихост на могилы родственников и решили посетить отца, я немного боялся встречи, потому как после прошлых ссор Аня его почти не видела. Но было даже мило, мы ели, разговаривали, немного выпили. Говорил в основном я, о том, что будет расти на этой земле, а отец вообще разговора не поддержал. Только включил музыку по радио и сказал, а теперь пусть нам Аня покажет, как она там как манекенщица танцует и разные выкрутасы показывает. Аня не захотела, а во мне кровь так и закипела, и я сказал, что это невозможно. На что он и говорит, повторяю слово в слово, «если эта курва раздевается и танцует перед всеми, то перед ним тоже может». А если она перед ним не станцует, то ни дома, ни земли не видать нам как своих ушей, а я со своими купленными граблями могу только с Тадиком в песочнице играть. И как начал смеяться, тут-то я понял, что все это было сплошное вранье. Что он ни в жизнь не собирался уступить мне комнату, дать землю, не собирался помочь нам, ну и вообще ничего-то он не хотел. Просто он где-то узнал об Ане и все это разыграл, чтоб нас унизить, смешать с грязью, а в обещаниях его правда и не ночевала.И тогда я увидел, что Аня начинает раздеваться, как-то так равнодушно, автоматически она это делала. А отец еще громче гоготал, он, мол, ее раскусил, когда мы еще в техникуме учились, а я ему, дескать, тогда не хотел верить, так пусть теперь полюбуюсь, ведь какой урок задарма пропадает, а стоит он больше, чем дом и земля, и, даст Бог, в конце концов я наберусь ума разума. И тогда я понял, что у меня не осталось ничего — ни будущего, ни жены, ни лекарств для Тадика, и такой красный туман заволок мне глаза, что взял я с полки тот диск из Мюнхена и ударил им отца по голове, а потом, когда он упал, еще несколько раз ударил.В защиту свою я бы хотел добавить, что действовал в шоке, под влиянием психической боли и сильного возбуждения.

Прокурор Теодор Шацкий взглянул на сидящего перед ним бедолагу. Блондинчик, невысокого роста с большущими глазами и длинными черными ресницами — ни дать ни взять министрант, как с картинки. Он посмотрел на монитор с текстом протокола. По лицу прокурора нельзя было догадаться, что на нем лежит большая ответственность — судьба паренька и его семьи во многом зависела от него. И речь шла не о классификации деяния. Убийство было очевидным, даже если эксперт сжалится и признает исключительную степень возбуждения, то в соответствии со статьей он получит, скорее всего, лет восемь. Главное тут было в том, закроет ли Шацкий глаза на ложь Магеры.

— Где теперь живет ваша жена? — спросил он.

— После принятия наследства через суд у меня теперь есть дом и земля, и она живет там с ребенком. Говорят, даже неплохо устроилась, двоюродная сестра написала.

— На какие средства?

— В конце концов послала в Евросоюз ходатайство, в гмине есть люди, которые бумаги заполняют. Плюс пособие. Если б я был уже в тюрьме, а не в изоляторе, то тоже мог бы подрабатывать и высылать.

Магера смотрел на него умоляюще. Вертелся на стуле, не имея понятия, что означает молчание прокурора. А оно означало, что тот пытается вспомнить все подобные дела в прошлом. Он забыл, когда впервые ради высшего блага поставил себя над кодексом, доверяя в большей степени своему суждению, нежели безжалостному закону. Возможно, были в нем ошибки, возможно, бывал он несправедлив, но это основа правопорядка в Польской Республике. И в тот самый момент, когда прокурор сочтет, что может проскользнуть между его статьями, он перестает быть прокурором.

У него было два выхода. Первый — принять версию Магеры. Точнее сказать, обвинить его в убийстве, причем адвокату даже будет легче его защищать. Обвиняемый сознается, жена подтверждает его версию, свидетелей нет, семьи у убитого отца нет, публичного обвинителя нет, апелляции, разумеется, тоже не будет. Отсидит несколько лет, вернется в Завихост, жена будет его ждать. В этом Шацкий не сомневался.

Второй вариант был связан с установлением так называемой «материальной правды». То есть в данном случае это бы означало обвинение в убийстве и Магеры, и его жены, приговоры от пятнадцати лет и выше для каждого, Тадика — в детский дом. На диске остались отпечатки обоих. Ни один из них не имел в крови ни грамма алкоголя. Перед убийством ребенок довольно странным образом оказался у соседки в двух кварталах от места преступления. Из осмотра тела следовало, что старик Магера умер за полтора часа до вызова «скорой» — хотели быть уверены, что врачи уж точно не спасут.

Но вместе с тем все, что рассказал херувимчик-садовник о своей жизни с Анной, об отношениях с отцом, все-все оказалось правдой, все подтвердили свидетели. Даже нотариус засвидетельствовал, что, когда старик пришел к нему, слушать его было противно — якобы хотел обговорить вопрос с землей, но на самом деле пришел, чтоб поиздеваться над своим сыном и его женой-шлюхой. А вызвать отвращение у нотариуса — дело не простое.

Магера ерзал на стуле, потел, взгляд его становился все более умоляющим. Шацкий вертел в пальцах монету, а в голове крутился только один вопрос — правда или половина правды?

5

— Есть такая еврейская пословица: «Половина правды — все равно что полное вранье», — заметил раввин Зигмунт Мачеевский, поднимая бокал кошерного вина. Вино оказалось отменным, но Шацкий, не рассчитывая на ночевку в Люблине, не мог, к сожалению, позволить себе больше ни капли.

Несколько часов назад, отмеряя километры по щедрому на ямы узкому шоссе от Сандомежа до Люблина, он не возлагал особых надежд на предстоящую встречу. Ему просто хотелось поговорить со знатоком еврейской культуры, узнать нечто такое, что пускай и не внесет перелома в следствие, но в решающий момент даст возможность не проглядеть оставленную их безумцем улику. И понять, нет ли в этой странной игре какого-то второго дна или скрытого значения, которое он не в состоянии разглядеть, поскольку ему не хватает знаний.

Правда, специально он об этом не думал, а, стуча в дверь квартиры в центре Люблина, ожидал увидеть симпатичного, остроносого, седобородого старичка, взирающего из-под полукружий очков с мудрой добротой. Нечто среднее между Альбусом Дамблдором и Беном Кингсли. А тем временем дверь ему открыл мужчина крепкого телосложения в рубашке поло, по виду настолько же интеллигентный, насколько может быть безобидным налетчик на Грохуве. Раввину Зигмунту Мачеевскому было лет тридцать пять, и смахивал он на Ежи Кулея. Но не на того старого депутата, а известного по черно-белым фотографиям спортсмена, когда тот завоевывал золотые медали на Олимпийских играх. Треугольное лицо с резко очерченным подбородком, задорная улыбка забияки, плоский боксерский нос, а выше — глубоко посаженные, пристально смотрящие светлые глаза. И залысины, врезающиеся в коротко постриженные черные курчавые волосы.

Прокурор Теодор Шацкий старательно спрятал удивление, но, войдя в квартиру, не удержался. На его лице отразилось такое изумление, что молодой раввин расхохотался. То обстоятельство, что гостиная была заставлена стеллажами с книгами на нескольких языках, было вполне объяснимым, но то, что фотообои между этими стеллажами демонстрировали красавиц в натуральную величину и в одних купальниках, оказалось весьма неожиданным. Шацкому стало интересно, чем руководствовался раввин при подборе девиц, не все тут, пожалуй, были еврейками, разве что одна, с копной обсидиановых волос, связанных в конский хвост, выглядела как офицер израильской армии. Он вопросительно взглянул на Мачеевского.

— Эти барышни — мисс Израиля последних десяти лет, — объяснил раввин. — А повесил я их потому, что, как мне кажется, пора сменить имидж, пора перестать держаться за шмонцес, субботние свечи, лапсердаки и сольные скрипичные концерты на крыше.

— И эти украинские модели тоже? — поинтересовался Шацкий, показывая на стройных блондинок на нескольких снимках.

— А вы думали, что все там похожи на Голду Тенцер? В таком случае приглашаю вас в Израиль. Только перед отъездом не забудьте нежно проститься со своей женой. Возможно, я необъективен, но, мне кажется, что более сексапильных женщин на свете не существует. А это немало значит в устах человека, который живет в польском академическом городке.

У Мачеевского была естественная потребность сближаться с людьми, и, хотя это не соответствовало характеру Шацкого, оба они быстро перешли на «ты». Раввин объяснил, что еврейское происхождение ведет от матери-израильтянки, имя получил в честь великого еврея Зигмунда Фрейда, а фамилию унаследовал от польского инженера, который сорок лет назад на пару дней выехал в служебную командировку в Хайфу да так и не вернулся ни к своей брошенной жене в Познань, ни к своим детям.

— И представь себе, сейчас я дружу со своими единокровными братом и сестрицей. — Шацкий не мог себе представить, чтобы кто-то не подружился с раввином Мачеевским, это же сама доброта. — Хотя они всё свое детство только и слышали, что еврейка украла у них отца. Я всегда привожу эту оптимистическую историю, когда меня спрашивают о польско-еврейских взаимоотношениях. А насколько я понимаю, именно об этом мы и будем говорить.

Однако начали они с Сандомежа. С убийств, совершенных в городе и описанных прокурором со всеми подробностями. С собора, старинного холста и легенды о ритуальном убийстве, которая могла оказаться ключом к делу. Хотя именно эту гипотезу Шацкий хотел скорее исключить (так ему подсказывала интуиция), нежели подтвердить. С надписи на холсте. Раввин внимательно осмотрел фотографию и наморщил брови, бормоча — «странно-странно», но под нажимом прокурора объяснил, что надпись следует читать как «айн тахат айн», то есть «око за око», и что эти слова действительно взяты из Пятикнижия.

— Христиане и мусульмане частенько приводят эти слова в качестве доказательства агрессивности и жестокости иудаизма, — объяснял Мачеевский, разливая кошерное вино. Называлось оно «Лехаим» и было отличным столовым каберне. — А тем временем эту запись евреи никогда не трактовали дословно. Знаешь ли ты, что Моисей, помимо записанной им Торы, получил от Бога также Устный закон, то есть Талмуд?

— Что-то типа еврейского катехизиса?

— Совершенно верно. Талмуд — это официальная интерпретация записей Торы, которые, признаюсь, временами бывают несколько дискуссионными. Если бы я был, упаси Господь, скептичен в вере, то сказал бы, что это был очень мудрый шаг народа Израилева: быстренько создать жизненные интерпретации далеких от жизни текстов и объявить их голосом самого Бога, прозвучавшим во время беседы с Моисеем. Но поскольку я богобоязнен, то будем придерживаться версии, что мудрый Бог лучше нас знал, что Моисею следует записать, а что лучше поведать ему на словах, уповая на его память.

— И что же Он сказал насчет выкалывания глаз?

— Он объяснил Моисею, что только кретин мог бы понять это дословно. Есть в Талмуде такой пример: человек ослепил другого на один глаз, а сам был одноглазый. Если дословно применить запись Торы, то в наказание нужно выколоть ему оставшийся глаз, после чего он стал бы слепым. Справедливо такое наказание? Вряд ли. Поэтому Устный закон объяснил, что в записи «айн тахат айн» речь идет о справедливом возмещении, пропорциональном вреду. Если, к примеру, ногу потерял писатель — это одно, а если профессионал-футболист — совсем другое. Иными словами, в еврейском праве никогда не было такого, чтобы в наказание за выколотый глаз нужно было бы виновному тоже выколоть глаз. Ясно?

— В таком случае откуда такое убеждение? — заинтересовался Шацкий.

Раввин долил себе вина, бокал прокурора оставался полным.

— Тут большая заслуга Матфея, он приводит слова проповедующего Иисуса, мол, когда-то учили «око за око, зуб за зуб», а теперь, говорит, следует не давать отпор злу, а подставить другую щеку. И из этого родился предрассудок, согласно которому милосердные христиане противопоставлены кровожадным евреям. А это даже забавно.

— То есть евреи не подставляют другую щеку? — спросил Шацкий, проверяя, насколько раввин открыт, а насколько политкорректен, и не вышвырнет ли его за дверь, как только поймет, что в действительности-то он проверяет теорию о еврейском безумце, который решил поиграть в ритуальное убийство.

— Нет, — лаконично ответствовал Мачеевский. — Рабби Шнеерсон, последний любавический ребе, повторял, что лучший способ борьбы со злом — делать добро. Но бывают ситуации, когда эта стратегия мало себя оправдывает. В истории случались моменты, когда мы были жертвами, но из нашей мифологии не следует, что мы страдальцы. Взгляни хотя бы на еврейские праздники. Песах — память о потоплении египетской армии в Красном море. Ханука — удачное восстание Маккавеев и изгнание оккупантов. Пурим — память о том, как уготованная евреям резня превратилась в истребление агрессора.

— А месть?

— Тора и Талмуд в этом отношении единодушны: месть противоправна. Нельзя разжигать ненависть, нельзя искать отмщенья, нельзя хранить в сердце злобу, следует любить ближнего как самого себя. Это та самая Книга Левит, откуда взята твоя цитата, только несколькими главами раньше.

Шацкий задумался.

— А после войны? Мне бы это показалось естественным.

Раввин Зигмунт Мачеевский встал и зажег настольную лампу — начинало смеркаться. В темноте полуобнаженные красавицы, казалось, ожили и скорее напоминали подстерегающих в углах людей, чем фотографии на стенах. А среди них стоял молодой Ежи Кулей в роли люблинского раввина.

— Я не люблю говорить о Катастрофе, — проговорил он. — Не люблю, когда все разговоры евреев с поляками сводятся к событиям почти семидесятилетней давности. Будто не было семисот лет общей истории до этого и всего, что произошло позже. Только море трупов — и больше ничего. Поэтому я и поместил здесь этих девушек, их присутствие мне кажется сейчас сюрреалистическим, а тебе-то, наверно, и подавно.

Мачеевский поглядывал в окно, и ничто не указывало, что он собирается продолжить разговор. Шацкий встал, чтобы размять кости, и подошел к нему. Странная атмосфера царила в квартире раввина. Он почувствовал, как с него спадает профессиональная защитная оболочка, как уходят куда-то цинизм и ирония, — ему просто захотелось поговорить по душам. Ведь долгое время он следил за каждым своим словом, в Сандомеже все для него были подозреваемыми, и на разговор по душам там нечего было рассчитывать. Шацкому захотелось поведать раввину о своей самой большой мечте: оказаться в исчезнувшей уже Варшаве, изведать ее инакость, походить по улицам, где польский язык смешивался с русским и идишем. Он испытывал потребность высказать свою тоску по несхожестям, но, опасаясь, что станет нести несусветную чушь, потому что подобно любому образованному поляку смертельно боялся выглядеть антисемитом, закрыл уже было открывшийся рот. И тут же почувствовал иррациональную злость на самого себя. Он быстро вернулся на место. Пригубил вино, остальное разбавил минералкой. А задумчивый раввин продолжал стоять возле окна — в профиль он выглядел боксером, вспоминающим проигранный поединок.

— Насколько я понимаю, у тебя есть основания, чтобы интересоваться еврейским взглядом на месть, — отозвался он наконец, возвращаясь к столу. — В двух словах скажу так: здесь особо не было ни возможных мстителей, ни тех, кому следовало мстить. Евреев осталось немного, немцев после прихода Красной армии — тоже. Часть евреев — я тут никого не осуждаю, я только констатирую факт — польские крестьяне подняли на вилы, перепугавшись, что те припомнят им свои дома. У оставшихся же никакой охоты мстить не было, месть означала риск, а чудом сохраненная жизнь слишком хрупка, чтобы подвергать ее хоть какой-то опасности. Правда, были исключения. Тебе что-нибудь говорят фамилии Визенталь и Морель?

— Первое — да, второе — нет.

— Симон Визенталь, наш охотник за нацистами номер один, еще во время войны, здесь, уже в советском Люблине, вместе с товарищами основал тайную организацию «Некама», то есть «месть». Я презираю реваншизм, но могу представить себе такую ситуацию, когда несколько спасшихся от Катастрофы людей так сильно желают отомстить, что создают организацию. Вскоре выясняется, что люди эти могут действовать в открытую, впоследствии архив польской «Некамы» становится ядром массива исторической документации в Центре, который Визенталь основал в Австрии. Ясно?

— Ясно, — лаконично ответствовал Шацкий.

— То есть на одной чаше весов у нас Визенталь, — Мачеевский сделал соответствующий жест, — и его месть, которая заключается в охоте за нацистами. Безупречное решение. На другой — Соломон Морель. Шломо повезло — какой-то добрый поляк спас его от Катастрофы, благодаря чему он смог вступить в Гвардию Людову, и, когда Визенталь основывал «Некаму», Морель в том же Люблине помогал коммунистам организовывать народную милицию. Потом его сделали комендантом трудового лагеря «Згода» в Верхней Силезии, где коммунисты содержали в основном немцев и силезцев, а также неугодных для новой власти поляков. В «Згоде», расположенном на месте бывшего нацистского концлагеря, погибли почти две тысячи человек — считается, из-за умышленных упущений Мореля.

— И? — Очень интересно, подумал Шацкий, но ему это никоим образом не помогает.

— И вот тебе два обличья еврейской мести тех времен. С одной стороны израильские чиновники, выслеживающие эсэсовцев в аргентинских виллах, а с другой — навязчивая идея удовлетворить низкий инстинкт мести. Низкий, но в каком-то смысле понятный. Представь себе: возвращаешься в свою деревню, а в твоем доме обосновался шмальцовник, тот, кто на тебя донес, из-за кого вся твоя семья погибла в концлагере. Жена, дети. Ты бы сдержался? Простил? Полюбил бы как себя самого?

Шацкий молчал. Ответить на этот вопрос он не мог, как не смог бы любой человек, который не стоял перед таким выбором.

— У тебя есть семья? — спросил раввин.

— Есть. Была. До недавнего времени.

Мачеевский внимательно поглядел на него.

— Тогда ты, пожалуй, лучше меня можешь представить себе подобные чувства. Для меня же это абстракция, чисто академические рассуждения. «Мы знаем себя настолько, насколько нас подвергли испытанию».

— Талмуд?

— Нет, Шимборская. Мудрость хорошо черпать из разных источников. Это цитата из стихотворения о женщине, обычной учительнице, которая погибла, спасая четверых детей из пожара. Я люблю это стихотворение и эту цитату, люблю стоящую за этими словами убежденность: мы никогда не знаем, сколько в нас добра. Я смотрел документальный фильм об одном еврее, который едет в Польшу искать свои корни и среди всех этих разбитых надгробий и превращенных в мастерские синагог разыскивает крестьянскую семью, которая спасла его отца. Потом, уже в Израиле, он спрашивает своего родителя, почему он этим полякам ни разу в жизни не прислал хотя бы открытки. И получает ответ: да как же за такое отблагодаришь? А если б поменять ситуацию, спрашивает сын, ты бы сделал то же самое? И старичок тихонько отвечает: нет, нипочем.

— Ты говоришь, как антисемит.

— Нет, я говорю как человек, который знает, что большая история складывается из малых, и каждая из них не похожа ни на какую другую. Потому что этот старик еврей в обратной ситуации, скорее всего, как он сам утверждает, ничего бы и не сделал, а, может, тоже носил бы кашу в сарай, зная, что в любую минуту могут расстрелять всю его семью. «Мы знаем себя настолько, насколько нас подвергли испытанию».

Мачеевский долил себе вина.

— Мне известны сотни таких историй, — сказал он, садясь в кресло напротив Шацкого. — Ты наверняка знаешь, как оно выглядит с польской стороны, все эти бритоголовые и так далее. А как выглядит с нашей, знаешь?

Шацкий помотал головой, его, конечно, интересовало продолжение, но не так сильно. Он чувствовал, что время утекает. А ему еще нужно что-то узнать и как можно скорее возвращаться к работе.

— А вот как: приезжает экскурсия молодежи из Израиля в концлагерь в Майданеке и привозит с собой собственную охрану. Но прежде чем погрузиться в автобус в варшавском аэропорту «Окенче» она должна выслушать лекцию о том, как себя вести в случае антисемитских выходок. Я воспитывался в Израиле и был на такой экскурсии, она главным образом состоит в том, чтобы поразить молодых людей информацией о Шоа. — Мачеевский произнес это слово с горловым протяжным звуком, и Шацкий только сейчас понял, что эта странная, прерывистая мелодия, какую он с самого начала слышал в его беглом польском, была, по-видимому, отголоском иврита. — Но не только. В той же мере в ней присутствует тема вездесущего антисемитизма, которая возбуждает в молодежи подозрительность, ксенофобию и жажду расплаты. Вот уж и впрямь в развитии национального самосознания на трупах мы опередили поляков.

Шацкий расхохотался, хоть разговор касался серьезной темы.

— А за это я выпью, потому как, будь это правда, — он выдержал паузу, — вам удалось невозможное.

Сдвинули бокалы.

— Тебе что-нибудь говорит аббревиатура KWP? — спросил прокурор, переводя разговор на интересующие его темы. Он собирался довести его до конца.

— Воеводское управление полиции?

— А о Конспиративном войске польском слыхал?

— Слыхал когда-то, что-то вроде WiN или NSZ?

— Да, принадлежали к «проклятым солдатам».

Раввин вздохнул и посмотрел в темное окно. Он стоял, как бы позируя для фотосессии, в которой спортсмены уподобляются мыслителям.

— Почему спрашиваешь?

— Разные улики наводят нас на мысль, что нынешние события могут быть с ним связаны. Тебе это о чем-нибудь говорит?

— Еще одна щекотливая тема. «Проклятые» воевали с коммунистами, некоторые вплоть до пятидесятых годов. Я читал о них, их история обросла массой легенд, и, как это обычно бывает в Польше, нет ни одной правды посредине. — Раввин неожиданно рассмеялся. — Отклонившись от темы: я обожаю эту вашу черту, когда вы из одной крайности впадаете в другую, из эйфории — в чернейшую депрессию, из большой любви — в слепую ненависть. У поляков никогда ничего не бывает нормально. Порой человека кондрашка может хватить, но я все равно это люблю и стараюсь спокойно относиться к подобным проявлениям польского характера. Ладно, важно другое: о вашем антикоммунистическом партизанском движении тоже говорится по-разному. Для одних — это герои без страха и упрека, для других — дебоширы, ищущие повода для скандала и драки, для третьих — кровожадные погромщики.

— Бывали такие случаи?

— Если по-честному, у меня таких сведений нет. Помни, что это были отряды скорее правого толка, левые в большей или меньшей степени верили новой власти. А эти были из довоенных национал-демократов с антисемитским настроем. Но надо помнить и то, что со времен Катастрофы каждая деятельность, направленная против еврея, представлялась как проявление антисемитизма, что необязательно было правдой. «Проклятые» боролись с государственным аппаратом, с его чиновниками, и жертвой становились евреи, поскольку немало их сидело в аппарате госбезопасности.

— А я-то думал, что это антисемитское вранье.

— Антисемитскими могут быть толкования фактов, но не факты сами по себе. Весьма сожалею, но должен признаться, что до середины пятидесятых среди функционеров в Министерстве безопасности евреи составляли свыше одной трети — это не слишком светлая страница нашей истории. Таковы факты, и нет в них ничего антисемитского. А вот представление этих фактов как направленного против Польши еврейского заговора — это совсем другое дело. Хотя бы потому, что в большинстве своем это были обычные коммунисты, еврейским у них было только происхождение.

Шацкий упорядочивал в голове добытую информацию. Версия, с которой он сюда приехал, обрастала плотью.

— Почему так много?

Мачеевский развел руками.

— Потому что любая другая, не немецкая, власть казалась им хорошей. Потому что еще до войны коммунистическая идеология для еврейской бедноты была привлекательна. Потому что власть по своей природе предпочитала космополитических евреев недружелюбным россиянам и патриотически настроенным полякам. Потому что в разговорах об антисемитизме поляков столько же правды, сколько и в антиполонизме евреев. — Раввин прервался и грустно запел: — «Мне хотелось быть кем-то, так как я еврей, а когда еврей не был кем-то, он тогда был никем» .

— Потому что для некоторых это была возможность отомстить соседям, — добавил Шацкий.

— Правильно. Искать виноватых — самый простой способ помочь себе разобраться с травмой. Если покажешь пальцем на того, кто тебя обидел, сразу становится легче. Немцев не стало, только поляки да коммунисты, нашептывающие, дескать, национал-демократические банды устраивают погромы. Неслучайно в департамент по борьбе с так называемым бандитизмом посылали коммунистов еврейского происхождения, метод натравливания одних на других всегда себя оправдывает.

Шацкий, не веря своим ушам, чутко вслушивался.

— Не ожидал я услышать такое.

— Понятно, что не ожидал, ты, как любой образованный поляк, немного закомплексован. Ты боишься, что если что-нибудь пискнешь, то тебе сразу припомнят Кельце и Едвабне. Поэтому, к сожалению, ты, как и весь остальной мир, не можешь дать правильную оценку событиям. Сам я — верующий еврей и патриот, но считаю политику Израиля вредной. Вместо того чтобы быть лидером в нашем регионе, мы являем собой неприступную крепость, населенную параноиками с синдромом осады, раздувающими антагонизм между ненавидящими нас народами. Конечно, их представляют как террористов и пособников Гитлера. Впрочем, не знаю, слушал ли ты сегодня радио, сегодня ведь День памяти о Катастрофе, и наш вице-премьер, будучи в Освенциме, использует это событие, чтобы сравнить Иран с нацистской Германией. Руки опускаются. Если б некоторые наши политики не поминали Гитлера при любой возможности, они бы не удержались на своих постах.

Шацкий в душе заулыбался, в публицистическом запале Мачеевского, в том, как он хаял власть, было нечто польское. Сразу запахло водкой, винегретом и колбасой на серебряном блюде. Пора кончать.

— Ты, конечно, знаешь, почему я обо всем этом спрашиваю?

— Потому что рассматриваешь вариант, не выходка ли это какого-то еврея, и хочешь знать, возможно ли такое. Если б речь шла о нормальном человеке, я бы сказал, нет, но тот, у кого на руках кровь двух жертв, — это безумец. А у безумцев возможно всякое. Есть и еще кое-что…

— Слушаю, — Шацкий подался вперед.

— Все, о чем ты рассказывал: Сандомеж, холсты, цитаты, нож для шхиты, труп в бочке… — Мачеевский задумался. — Этим знаниям не учатся в один уик-энд. Теоретически ты должен быть евреем, причем таким евреем, который хорошо знает свою традицию. Или исследователем еврейской традиции.

— Почему теоретически? — Шацкий включил все свои радары, в тоне раввина было что-то такое, что подсказывало ему: надо быть начеку.

Мачеевский повернул в его сторону фотографию холста из собора с надписью на иврите и показал на центральную букву в среднем слове.

— Это «хет» — восьмая буква древнееврейского алфавита. Но она здесь написана неправильно, хотя не настолько неправильно, чтоб свидетельствовать, например, о дислексии. Она тут представлена как зеркальное отображение правильно написанной буквы, дужка должна быть с правой, а не с левой стороны. Ни один еврей не напишет ее таким образом, так же как ты, будучи даже в стельку пьян или под иглой, никогда не напишешь «Б» с брюшком по левой стороне. Я думаю, тут кто-то хитрит и хочет воскресить армию демонов, чтобы спрятаться за ними. Вопрос к тебе, мой дорогой прокурор: сумеешь ли ты в этом скопище призраков и упырей различить лицо убийцы?

6

Ночью, по дороге в Сандомеж, слова об упырях не давали Шацкому покоя. По пути встречались села и небольшие городки Люблинского воеводства. Сколько же их до войны было еврейскими местечками? Сколько было евреев в Краснике? В Аннополе? В Ольбенчине, Вильколазах, Гостерадове? Где застала их гибель? В Майданеке или в Белжеце, а, может, некоторые из них дожили до марша смерти? Что за унизительный конец, без предания земле, без похоронного обряда, без проводов души в иной мир. Ведь если всерьез воспринимать народные поверья, то все эти души вот уже семьдесят лет блуждают где-то здесь неприкаянными и не могут отойти в вечность. Ощущают ли они в этот день, в Йом а-Шоа, что их здесь вспоминают? Возвращаются ли тогда в Красник или Аннаполь, ищут ли родной кров? А поляки? Оглядываются ли чаще, чем обычно, и чаще, чем обычно чувствуют пробегающий по спине холодок и закрывают окна?

Беспокойство охватило прокурора Теодора Шацкого. Как ни странно, дорога была пустой, темные села выглядели заброшенными, от Красника вдоль всего шоссе потянулся туман — иногда едва лишь различимый, будто грязь на лобовом стекле, иногда густой, как вата, и видно было, как он расступается перед капотом «ситроена». Прокурор распознавал свой страх по тому, как внимательнее обычного прислушивается к звукам старой машины. Легкое постукивание с левой стороны подвески, ворчание компрессора в кондиционере. Все казалось непонятным, а ему вовсе не светило стоять в тумане и темноте.

Внезапно из мглы вынырнула черная фигура, он чертыхнулся и резко вывернул руль. В последний момент успел обогнуть стоявшего почти посреди шоссе автостопщика. Взглянув в зеркало заднего вида, он увидел только лишь черный туман вперемешку с красными отблесками огней. И ему вспомнилась видеозапись Вильчура — еврей, бесследно исчезающий в густой, ползущей со стороны Вислы мгле.

Он стал прокручивать в голове разговор с Мачеевским, вспоминать моменты, когда испытал знакомое щекотание нейронов. Один раз это было, когда речь зашла о мести за смерть семьи. Второй — в самом конце, когда раввин сказал, что нужных знаний за один уик-энд не приобретешь. Именно тогда в голове у Шацкого промелькнула мысль — неочевидная, но ценная: ни в коем случае не следует искать убийцу среди знатоков еврейской традиции, это абсолютно точно. Мачеевский в рассказе Шацкого увидел массу подробностей и деталей и сложил их в некую цельную картину.

— А я? — вслух произнес Шацкий, охрипший голос прозвучал в машине совершенно чужим.

Заметил ли я все подробности? Не сосредоточился ли на том, что лежит на поверхности? Когда под потолком висит закованный в бочку труп, никто не задумывается, почему у него такие странные, деформированные ступни — а теперь ему это вспомнилось. Когда в кустах лежит обнаженная женщина, а чуть дальше — нож для ритуального убоя скота, никто и не думает, откуда у нее песок под ногтями. А теперь ему вспомнилось, что у трупа под ногтями была не земля, не грязь, а именно желтый приморский песок. Сколько же таких деталей он упустил, сколько счел несущественными? А это замешательство в соборе, цитата на холсте: «око за око»? Он пошел по очевидному, подсунутому ему следу еврейской мести. Так и задумал убийца. Вместо того чтобы, вопреки намерениям преступника, искать ошибку в этом зрелище, он позволяет ему тащить себя на поводке. Как идеальный зритель на представлении иллюзиониста: чтоб не испортить себе вечер, он не смотрит, что делает вторая рука артиста.

Он как раз проезжал Аннополь, осталось переправиться через Вислу, свернуть на юг, и за полчаса можно добраться до места. Городок был пуст, окутан туманом, но Шацкий почувствовал облегчение от света уличных фонарей. Он съехал на обочину и полез за мобильником — захотел подключиться к интернету. Нашел библейский сайт и, ожидая соединения, приоткрыл окно, чтоб побороть подступающую сонливость. Внутрь проникли холодок и влажность, машину наполнил запах оттаивающей земли — признак весны, она вот-то должна была заявить о себе во весь голос и наверстать потерянные недели.

Держа в памяти номера, он отыскал библейские цитаты. На хрена они такие длинные? Хватило бы одного стиха со словами «око за око», и все было бы ясно. Он переписал их в записную книжку. Цитата из Левита оказалась самой короткой и самой простой, говорила она о наказании за увечья и смерть. «Кто убьет человека, того должно предать смерти». Совсем как в кодексе, поразился Шацкий, так начиналась статья 148 Уголовного кодекса Польской Республики: «Кто убьет человека, подвергнется наказанию в виде лишения свободы…»

Вторая цитата говорила о наказании обидчика за зло, причиненное беременной женщине во время стычки мужчин, — видимо, имелась в виду война или другой конфликт. За причинение выкидыша грозил только штраф, но, если женщина умрет, — смерть.

И наконец, третья, из Второзакония, была самой заковыристой, почти такой же, как нынешние записи в уголовном кодексе. И в то же время была она самая суровая, а направлена против лжесвидетельства или, говоря современным языком, против дачи ложных показаний. Еврейский законодатель — вот уж действительно странное определение Бога, подумалось Шацкому, — велел карать лгущего на судебном процессе тем же самым наказанием, которое предусматривалось для подозреваемого, будь ложь принята за правду. Иными словами, если в результате ложных обвинений человека приговорили к смертной казни, а потом бы дело открылось, лжесвидетеля ждала бы петля или что-то другое, что тогда применялось. Интересно, что суровость предписания была продиктована принципами профилактики. Так и было сказано: «И прочие услышат, и убоятся, и не станут впредь делать такое зло среди себя». То есть в некотором смысле ложь рассматривалась как самое тяжкое преступление.

Пожалуй, оно и правильно, рассудил Шацкий и захлопнул записную книжку. Поднял стекло и застегнул пиджак — ночь была зверски холодной. О чем говорили цитаты? Об убийстве, о нанесении вреда беременной и лжесвидетельстве. Случайность или важная деталь?

Он выключил лампочку над зеркалом заднего вида, сморгнул несколько раз, чтобы дать возможность уставшим глазам свыкнуться с потемками за окном, и замер, увидав толкущиеся возле машины темные фигуры. Тени боязливо кружили вокруг нее. Чувствуя нарастающую панику, он включил двигатель, фары пронзили светом молочный туман — никаких теней не было и в помине. Только безлюдный привислинский городок, тротуар, выложенный плиткой, и реклама пива «Перла» над продовольственным магазином.

Он резко тронулся с места, направляясь в сторону реки.

Прокурор Теодор Шацкий не знал да и не мог знать, что покидает одно из типичных довоенных местечек — городков, населенных в большинстве своем бедными евреями; в Аннополе незадолго до войны они составляли свыше семидесяти процентов жителей. Здесь была еврейская школа общества Тарбут, хедеры, Общество Талмуд-Тора и нерелигиозные школы для девочек и мальчиков, была даже скромная иешива, по окончании которой юноши продолжали учебу в раввинской семинарии в Люблине. На месте старого кладбища на окраине городка остался небольшой мемориальный камень, опоясанный для красоты дорожкой из розовой плитки.

7

На лице девицы появилось неодобрение, но тем не менее она позволила ему положить руку на бедро — уже хорошо. А раз так, то Роман Мышинский переместил ее чуть-чуть выше, туда, где за кружевной резиночкой чулка должно начинаться голенькое тело, но там не было ни кружавчиков, ни голенького тела. Только не говорите, что нынче в клуб ходят в колготках! Что это? Винтажная тусовка или как? А потом окажется, что у нее и лифчик из эластана, и подмышки небриты. А можно, чтоб хоть раз в жизни все было по-человечески? Не раз в месяц, даже не раз в полгода и не раз в год. Раз в жизни!

— То есть ты в каком-то смысле детектив? — спросила она, наклоняясь в его сторону.

— Не в каком-то смысле, а просто детектив, — прокричал он, помечая в уме, что уже больше никогда в жизни не станет перед свиданием приглашать женщину на кальмаров в чесночном соусе. — Догадываюсь, как это звучит, но так оно есть. Я сижу в своем офисе, приходит клиент, сначала темнит, чтоб проверить, можно ли мне доверить свое дело. А потом, — он сделал паузу, — а потом раскрывает передо мной свои самые сокровенные тайны, и я получаю заказ. Ты даже не представляешь, насколько запутанно складываются человеческие судьбы.

— Мне бы хотелось взглянуть на твой офис. И открыть тебе свои сокровенные тайны.

— Самые сокровенные? — спросил он, чувствуя, как пошлость самого вопроса отбивает у него охоту провести незабываемый вечер.

— Ты себе даже представить не можешь какие! — она старалась перекричать музыку.

Потом они уже сидели в такси, которое везло их из центра в его «офис», то бишь в маленькую кавалерку на Грохуве. Хоть место и не считалось элитным, но зато атмосфера тут была довольно милой — в заросшей виноградом довоенной вилле, расположившейся под блочными домами в микрорайоне Остробрамская, прозванном в народе Мордором. Они жадно целовались, когда зазвонил телефон. Частный номер. Он принял звонок, в душе умоляя всех богов на свете, чтоб это не была мать.

С минуту, не произнеся ни слова, слушал.

— Конечно же помню, пан прокурор, — отозвался он деловым, чуть ниже обычного голосом, бросая девице красноречивый взгляд. — Такие дела не забываются… Да, я сейчас как раз в Варшаве… Ясно… Ага, ага… Понимаю… Конечно… Мне бы пару часиков вздремнуть, три часа на дорогу, значит, могу быть у вас в восемь… Конечно, ясно, до свидания.

Заправским движением он сложил телефон и сунул его в карман пиджака. Девица смотрела на него с восхищением.

— Ну, знаете! Чтоб прокуроры по ночам названивали, — бросил таксист, глядя на него в зеркальце. — Вашу мать, нам тут Советский Союз устроят.

Назад: Глава шестая

Дальше: Глава восьмая