И как бы вместо предисловия и послесловия, или Иезуитская месть несостоявшегося участкового

Полещуку Борису Николаевичу

Молодым, но и не юношей уже, а вполне зрелым человеком, определённо – неженатым: ничего такого, что опорочило бы его – и не напрасно, а заслуженно, – за ним из прошлого не потянулось, ни в виде покинутой им где-то подло и разыскавшей наконец его семьи, ни в форме настигших его требований алиментов, нет, ничего, и до сих пор вот никакого отголоску, был бы нечист, давно бы как-то да аукнулось, – с «волчьим» военным билетом, выданным ему по случаю его, со стороны даже заметного, плоскостопия, после окончания им сельскохозяйственного техникума в Исленьске, распределился Николай Андреевич Валюх по разнорядке в Сретенское, о котором раньше и не слыхивал, пожалуй, – глушь несусветная – для горожанина-то, – захолустье, и пожалеть бы его только, но долг есть долг, не отмахнуться было: коммунист, – сменив тут, в Сретенском, изрядно уже состарившегося и одряхлевшего на земледельческой ниве агронома – тоже, кстати, не из местных, а из бывших, царских ещё, колодников, – перебравшегося бесшумно сначала, как на промежуточную станцию, на пенсионный, в сорок рублей, советских ещё, отдых, а затем, сутки какие-то спустя, и на – конечный пункт, пункт назначения – вечный покой, но безо всякого уже пособия, на беззаботное иждивение, и уже там, на тихой боженивке, ель среди кладбища – под нею, в переплетении корней, мир его праху, зачерствевшему, как мумия, во время долгой жизни в северном, сибирском климате – в Магоге, к тому же – больше-то всё как? – больше-то всё ведь под открытым небом, словно в бою, – и в пылкий зной, и в стужу хлёсткую, и в дождь косой, и в слякоть хилкую, – от поля к полю, на коне, а чаще-то – пешком по бездорожью, – вот и забыгал. Авив Георгиевич Фонфельд-вальдундвисенмишунг – так прозывался старый агроном, пока был жив, – жил, горемыка, бобылём, век вековал, как перст, и помер одиноко, огорчив крепко привыкших к нему, как к стёклам в окнах своего дома, сретенцев, – а после смерти так – значительно короче: «А. Г. Фонфельд…» – не хватило места на могильной тумбе многобуквенной, едва ли не как азбука, его фамилии – кто только и писал, какой беда-художник, – выползла длинно с тумбы в воздух, в сумерки под елью, будто ус у императора Вильгельма прусского на фотографии – за рамку. Как отразилось это на покойном – пока тайна. Из немцев был – так представляется: рыжую бороду носил, как Фридрих Барбаросса, в ней и скончался, как кержак, с ней, посивевшей, и земле его предали, будь она, земля сибирская, ему, наверное, уже и не чужая, пухом. О нём достаточно.

А заодно возглавил Николай Андреевич и местную партийную ячейку – то ли за месяц, то ли за два до того, как он сюда, сразу за всё гораздый с пылу ухватиться, прибыл, перевели прежнего парторга, Вакулу Вуколовича (это по метрикам, а для народа, чтобы кто изурочливый его вдруг не озёпал, Валериана Вельяминовича) Невшупу, в Елисейск, или – когда, имея власть в виду, хотят почтительно отметить – «в райён», на повышение конечно: дали добро ему в тогдашнем районном комитете партии посамоуправлять идеологией и спортом в регионе – вот где, поди, бы развернулся и проявился бы как вдохновитель – представишь только, оторопь берёт, – да, на всеобщую беду-неразбери-ху, спутала карты оппозиция глобальная, напавшая лихом на этот раз в образе прогудевшей всем все уши Перестройки – пошёл лукавый на лукавого. Но не о нём тут речь, не о Невшупе, хотя и стоит он внимания литературного – личность, конечно, гомерическая – только не всякому вот по перу. Не пропадёт Вакул Вуколович и без нашего внимания, не сгинет: где, козырнуть любил партиец бывший поговоркою, брат мой, хохол, прочапает, там, мол, жиду пархатому понюхать будет нечего. Возможно, так оно и есть. Зная Невшупу, и поверишь: ловко он, в ближайшем прошлом – ещё и пыль осесть, уняться не успела, ещё и гул-то не утих после обвала – марксист и ленинец, непрошибаемый казалось, и ненавистник лютый частной собственности – чьей-то, конечно, не своей, – социалист бескомпромиссный, цепко прибрал к своим рукам все рестораны в Елисейске – и всех-то три, но тем не менее, – часть магазинов и ларьков, нанял сидельщиков, купил оруженосцев – и, как с дружиной славной князь, в город теперь выходит только с рындами, с отдельным стражем для собаки диковинной породы, из-за морей ему доставленной, – и особняк воздвиг себе на берегу Ислени, на месте взорванной когда-то церковицы Святых Бессребренников Дамиана и Космы – ну, водворил, что называется, на месте святе мерзость запустения, – в стиле «моё барачище огромное», – в нём и морится, грязнохват, теперь, как муха в шифоньере, и – имя носит, будто жив, скверноприбытчик. И теперь Ленина, «духовного» отца, во всеуслышание кличет Ушлым Вовиком, а деда – Карла – Мордехайем. Шут с ним, с Невшупой, и со всеми иже с ним. Жаль лишь, что вид с реки на городишко благолепный заслонил своим – не домом, а – «кирпичным складом». И вот ещё, что следует, наверное, добавить, что коренные жители – тут, в Сретенском, по крайней мере – идти в начальники ленятся почему-то, хоть на печи их подвози, как достодивного Емелю, всё пришлеца наивного и норовят вместо себя во власть поставить, а тот за них и отдувайся, смешное дело. Но не об этом.

Года через три после своего появления в Сретенском стал он, Николай Андреевич, с любой стороны, с какой бы кто к нему критически ни вздумал подобраться, работник ценный и незаменимый, и человек, как ни приглядывайся кто к нему недружелюбно, приятный во всех отношениях и положительный – не пил и сразу, как приехал, не потребляет и сейчас, разве что в праздник светский рюмочку-другую, так и то не где и с кем попало, а за столом, как и предписано обычаем, в компании хорошей – важные гости вдруг нагрянут из району, – чтобы беседу только поддержать, мало ли, сникнет почему-то; и не курил, не балуется этим и теперь – «чтобы уж табачищем не разило, как от падали-то» – по его собственному выражению – сам не курю и вам, мол, не советую; и матюками, слава Богу, никого и никогда не жаловал публично; и слово знает самое волшебное, о котором сретенцы уж и забыли было: в мыслях-то и имеют, надо полагать, в душе хранят, но вслух не часто произносят, и малым – жестом – обходясь, – стал он, Николай Андреевич, через три года председателем сельского совета, ну а теперь вот и – администрации – другие времена, другая мода. Сказать иначе – Головой.

Был Николай Андреевич попервости, тут уже, в Сретенском, – а до этого-то и вообще его как будто не было, – общительным, как овца, может быть, боялся, как овца же, одиночества на новом месте, а потому, наверное, и знакомства завести пытался он налево и направо, чуть ли не с каждым поселянином, но отношения – как с парнями, так и с мужиками, с теми и особенно, – ладно у него не складывались: утомлял он их – парней и мужиков особенно – своими ботаническими рассуждениями, отчего и парни и мужики особенно, называя его, не зло и за глаза конечно, Пестиком, всякими правдами и неправдами старались избежать его мудрёного сообщества. Но тут ведь как, и до любого бы коснись, все остальные темы, что ли, исчерпались? – есть же бездонные… толком ни выпить, словом, ни поговорить. С девушками и с женщинами сходился Николай Андреевич куда как легче и удачливее, но вот и с ними у него дружба не затягивалась, не перерастала в узы неразрывные: то ли они, малообразованные и неотёсанные, скоро ему наскучивали, то ли он, учёный и культурный, им, окрестившим между собой его Тычинкой, надоедал быстро – больше всё разглагольствовал про ягодки-цветочки, чем пробовал или срывал, и призывал их, временных подружек, вот что уж хуже-то всего, вместе с собой решать различные задачки и головоломки, знал и помнил которых великое множество, ещё и новые везде выискивал и вычитывал, и до которых сам он был не свой, как иной, допустим, до рыбалки. Приставал Николай Андреевич с этим и к парням, и к мужикам, конечно, но те, последние особенно, ломать свои головы непонятно ради чего готовы не были, и то – какое ж это дело! – с утра, с похмелья иной раз, так и подавно, – кому ж охота. Будущей жене своей, дочери продавщицы сретенского магазина номер 24, Варвары Степановны, и заведующего рыбкооповскими складами в Ялани, там больше и обитавшего, на квартире у какой-то вдовушки, ныне покойного, Алексея Ивановича Поротникова, из хитроумных остяков, тогда только что закончившей в одном из городов края библиотекарный техникум, вернувшейся домой с дипломом и со значком об образовании на розовой красивой кофточке и подкупившей его при первой же встрече отчаянным согласием решать с ним, тогда ещё только агрономом, любые сложности в теории и в жизни, он, Николай Андреевич, так и сказал: «Я, Надя, с нежных ногтей любил ботанику и арифметику и разрывался между ними, как князь Игорь». Первая – как «основное дело в жизни» – вроде победила. Пойди бы он, Николай Андреевич, по второму пути, кто знает, может быть, и явился бы миру новый Лобачевский или Ломоносов. А вот как увлечение так и осталась для него, для агронома в прошлом, арифметика. Ну и довольно буесловить.

Второго октября, в пятницу, прохладным, звёздным и тихим вечером, размышляя рассеянно, чем он займётся в предстоящие выходные, сопровождаемый громким – в ядрёном-то, стылом воздухе, – гулким, но привычным лаем собак, возвращался Николай Андреевич Валюх домой со службы. День у него выдался тяжёлый: приём граждан, жалоб от них и разных заявлений – утомительно и нудно, – ещё и те, граждане, проще сказать, старухи деревенские, договорились будто, все нынче в пятницу решили заявиться – им как приспичило. Но позади всё, слава Богу.

Подступив к воротам своего дома, взялся Николай Андреевич одной рукой за кожаный, плетёный втрое шнур, чтобы, потянув его, открыть калитку, а другой рукой залез в почтовый ящик, прибитый к небольшой вереице. Вынул из ящика содержимое-газету «Елисейская Правда», до сих пор ещё «трибуну коммунистов», газету «Елисейские Ведомости», рупор либералов, и конверт ещё какой-то.

Войдя в ограду, включил свет – фонарь возле крыльца – и, сунув газеты под мышку, начал разглядывать конверт, вырезанный из обёрточной бумаги и склеенный и заклеенный варёной картошкой.

«Странно пахнет как-то, – подумал Николай Андреевич. – Мылом как будто почему-то?»

Вскрыл, думая: «Подмётное».

Лежало в конверте письмо, составленное, на такой же точно бумаге, печатными буквами, красной пастой, следующего содержания:

«Давным-давно, в седой-глубокой древности, в далёком – от Сибири, дак и очень – Египте, захоронили в пирамиде фараона, сильно любившего при жизни арифметику, благодаря которой он, возможно, и помер рано, в изголовье у него положили папирус с такой вот задачей:

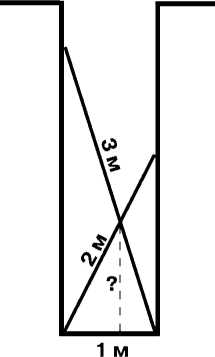

В колодец, шириной 1 метр (чуть меньше двух египетских локтей), бросили две бамбуковые палки, длиной: одна – 3, другая – 2 метра. Палки, упав, пересеклись. Найти расстояние от точки их пересечения до дна колодца.

Чертёж к задаче (прилагается для наглядности):

Если вдруг, хотя и вряд ли конечно, при Ваших-то – всем в округе, да и за её пределами наверное, хорошо известных – способностях, но мало ли, и на старуху ведь случается проруха, потерпете горькую неудачу в попытке решить задачу теоретически (в уме легонько, на бумаге ли), допускается практически к ней подступиться. Правильный результат и при таком варианте будет признан. Ответ обнародовать через объявление на двери Администрации (снаружи). Или по местной радиоточке – тоже можно, но с повтором – в день четыре раза. Первое предпочтительнее, чем второе, потому что радио мало кто слушает.

В случае полного поражения убедительная просьба вывесить на крышах Вашей усадьбы и Администрации по белому флагу, в случае благополучного исхода – по красному. Бог Вам в помощь.

Ваш поклонник и благожелатель»

Николай Андреевич прочитал условие задачи, разглядел под светом фонаря чертёж и, усмехнувшись, пробурчал:

– Пустяк какой-то… Как орешек, завтра утром и расщёлкаю. Кто такой умный объявился?.. Белые – да уж куда там… Красные – конечно.

Запер калитку на засов, поместье, проверяя, обошёл, свет в ограде выключил и, пропустив вперёд поджидавшего на крыльце кота, в дом направился. За дверью скрылся.

Ну а уж тут и началось.

И ночь не спал.

И ни в субботу, и ни в воскресенье за домашние дела, как намечал он ещё в пятницу, Николай Андреевич так и не принялся.

Не возьмётся он за них и в понедельник, и во вторник, и ещё долго-долго после – словно ветром выдует из его сердца всякую заботу, кроме одной – каким-то злобником подброшенной ему задачки, та уж засядет – как заноза.

Извёл Николай Андреевич на разрешение этой подмётной головоломки весь запас имевшейся в доме бумаги – вплоть до газетных полей-кромок – всё использовал. И всевозможные квитанции, скопившиеся в ящике комода, и справки старые – всё, что в запале этом попадало ему под руки.

Исчертил он и все школьные тетради дочерей – как ещё чистые, так и начатые уже ими. Тайком поплакав, дочери смирились. До форзацев их учебников добрался – и те сплошь заполнил чертежами, даже и там, где были картинки типографские, – прямо на них производил расчёты.

Испачкал он, как ребёнок, и подоконник на кухне и холодильник «Бирюса» изрисовал – с боков, и дверцу – сверху не тронул почему-то. «Потом отмоете, – рыкнул он как-то домочадцам на ходу, – а пока и не дотрагиваться!» – строг сделался, каким никто его не видел раньше.

Зарос, как беглый каторжник, сначала аспидной щетиной, а потом и – как «деолог» – бородой: тут уж и вовсе почернел. «Был – как жид, а стал – как мурин!.. И чё с мужиком болезь-то может сотворить, избавь нас, Боже, окаянных, помереть во сне и на чужбине» – так сказала про него соседка, Марфа Егоровна Буздыган, заметив его однажды со своего высокого крыльца – пыль из тряпицы выбивала – через забор в просторной их, «валюховской», ограде, – промелькнул тот, как ястреб, от дома к уборной, спустя мгновение – обратно. А внук её, Марфы Егоровны, ей, бабушке, тогда ответил: «Да-а, не скажи, бабуля… Так и доканает», – сидел тот возле окна – крючки для перемёта подтачивал надфилем.

И даже в баню перестал ходить он, Николай Андреевич, а то ведь как оно бывало – время чуть выдалось – так и истопит, а уж в субботу – обязательно. Всегда в баню с кваском, как кто-то-с валидолом. И так напарится – хоть выноси. Придёт, бывало, после бани, в зеркало поглядится с удовольствием и скажет сам о себе в третьем лице: «Морда-то, а!.. Как кирпичом её натёрли ему будто!» – и тенорком осипшим пропоёт: «Парься, баба, не ожгись, да с полочку не свались», – и заключит: «Ох, народился словно заново!»

В понедельник, в первый после получения письма с задачей злоключивой, до свету ещё, сбегал он на место своей службы, побыл там несколько минут, написал мелом на обитой чёрным дерматином двери Администрации объявление: «Глава Администрации в отпуске без содержания. По состоянию здоровья. На дому, просьба, не беспокоить – опасно (но – для кого и чего следует опасаться – не объяснил)!» – и, на замок дверь заперев, назад помчался.

По совместительству, но безвозмездно пока правда, за отсутствием в районе денег, и ради экономии – после обвала августовского в стране – в чём экономия тогда, конечно, не совсем понятно? – он, Николай Андреевич, остался совмещать все должности, какие были раньше в Управлении, даже и секретаршей сделался сам у себя.

Будто в раскольники ударился: радио не слушал, телевизор – и сам смотреть совсем забросил, и домочадцам запрещал включать – помеха. О мировых и местных происшествиях знать ничего теперь не знал, то ведь просмотрит всё, бывало, и прослушает – осведомлён был чрезвычайно, словно лектор. Отстал от времени, как говорится.

И отступился от всего. То сидит, задумавшись, то бродит из угла в угол зауныло.

Всю заботу о семье и о хозяйстве взвалила на свои некрепкие интеллигентские плечи жена. Стали ей дочери немного помогать – нет худа без добра – раньше-то нежились, конечно, как принцессы, одна у них была работа: школа, а остальное всё – досуг. Прежде-то он: и дров напилит и наколет, и воды в дом натаскает, и скотину напоит и накормит, и в ограде приберётся – тут запустил всё, будто неродное.

Исхудал – баран-производитель так, избегавшись, не отощает – кожа да кости от него остались, или – глаза да борода. На одном чаю лишь и держался – тот-то уж вскипятить не забывал – мозги им, чайком, подбадривал, – но делал это он уже не в доме, а в подсобке, куда и жить перебрался: печь там белёная – на ней теперь, как на планшете, производил углём свои расчёты.

Выйдет иной раз на улицу проветриться, встретит в ограде жену – очень ей удивится. Заметит там же дочерей своих – как на чужих – на них уставится.

А тёщу как-то даже и спросил: «Ты кто?» – чуть не до смерти ту перепугал, но – кто такая – ждать от неё не стал ответа – побежал рысью в подсобку – мысль, что ли, важная его вдруг осенила?

Кота любимого, кастрата, пнул раза два, и не за что-нибудь, а просто – неосторожно под ногу тот подвернулся. Быстро Рыжий разобрался в ситуации – не подлазил больше жирным боком потереться, пуще чем Жулика, соседскую собаку, стал избегать его, хозяина.

Стены в доме да в подсобке – те исписать ещё лишь и осталось. Но не отважился на это почему-то Николай Андреевич. Может, и так, что не додумался пока, не догадался.

Вспомнил он, что на работе у него, в тумбочке, лежит чуть ли не целая пачка мелованной бумаги, листов сто пятьдесят, никак не меньше, – с лучшей поры ещё она, бумага эта, сохранилась. «Ладно, что сбереглась!» – подумал Николай Андреевич и полетел туда – как птица.

Приземлился у двери Администрации. Увидел на двери замок и мелом написанное объявление об отпуске администратора и о его болезни, выругался так, как ещё в жизни не ругался, развернулся резко, словно от обидчика, и побежал обратно скоренько, ворча сердито:

«Где его, гада, черти носят?! Нашёл же время заболеть»! – не замечая даже встречных.

Не получилось у него с задачей этой так: теоретически («в уме легонько, на бумаге ли») сломался: ночь, мрачно в пол уставившись, в подсобке на топчане просидел и решился всё-таки переходить к практическому способу.

Выкопал Николай Андреевич за сутки, почти не отдыхая, среди ограды – рассеянно при этом полагая, что всё равно когда-то погреб новый надо будет делать, в старом грибок никак не вывести, чем тут не место, мол, – благо погода позволяла – снег ещё не выпал – задержался что-то нынче, а землю мёрзлую – ту сверху ломом продолбил, толсто пока промёрзнуть не успела, – выкопал среди ограды яму, глубиной в три метра и шириной в один, сделал две рейки, длиною: одна – 3, другая – 2 метра, спустил их в яму и сам слез туда по лесенке.

Перекрестив, как требовало условие задачи, с угла на угол, но не по диагонали, а вдоль стенки, в яме ровненькие рейки, Николай Андреевич измерил тщательно рулеткой высоту от точки пересечения реек до дна. Вторично перемерил. Зачистил аккуратно дно – перепроверил в третий раз. И всё с приборами – с отвесом, с уровнем – для шибкой точности.

Сел после на лестничную перекладину. Посидел сколько-то. Вверх поглядел – на голубое-голубое небо – взметнулось то над ним квадратом.

Затем вынул из кармана куртки, как кто иной бы вынул портсигар, паспорт, ничего другого больше там не обнаружилось, и записал в него трясущейся рукой полученный ответ – на той страничке, на которой его дети были перечислены, – немного ниже.

Вылез из ямы.

Выгнулся назад до хруста в позвоночнике – онемела поясница.

Поприседал – ноги затекли.

Огляделся кругом так, будто давным-давно не видел всего этого.

Кот жирный, рыжий в палисадничке – как «за решёткой» – смотрит на него из-за штакетин пристально, жёлтыми зенками своими не мигая, – как окулярами бинокля. Две вороны – разместились на телевизионной антенне, шатая её, – каркают. Воробьи – снуют: то юркнут за наличники, то из-за них – чирикают пронзительно. Синички прилетели – к снегу, к морозам, значит, дело.

Слышно: лают гулко далеко где-то в ельнике собаки – бурундуков, наверное, гоняют или – рябчиков, бурундуки-то спать уж залегли.

Воздух свежий и ядрёный – втянул в лёгкие – как весенний. И ещё раз. И ещё. И запьянел. И голова немного закружилась – как после бани жаркой будто выскочил на улицу.

Пошёл в дом.

Жена была, конечно, на работе. Тёща, скорей всего, у подружки: обсуждают остальных, – иначе тут, в прихожей, бы крутилась. Старшие дочери – на занятиях. Младшая, Галя – во вторую смену ходит в школу-уроки, сидя за столом, готовит. Красный будильник перед нею на столе – тикает. Да чуть перо до этого её скрипело – стихло.

Поздоровался Николай Андреевич.

Осмотрелся.

Не снимая кирзовых, грязных, в бурой глине, сапог, сразу направился к исчирканному им и не помытому ещё, как и велел он, холодильнику – включился тот как раз, задёргался, – достал из него бутылку водки «Сибирская», непочатую и предназначенную на лекарство – тёща женьшень на ней всё собиралась настоять, – выпил из горлышка едва не половину.

Вернулся с бутылкой к порогу. Опустился на него. Помолчал сколько-то, глазами нежно изучая дочь.

И вдруг заплакал – водка подошла – как паровоз со свистом из туннеля будто вырвался:

– Ой ты ой еси, красная девица,

Загадаю я тебе семь загадочек!

Ох ты ой еси, Ефим-сударь, купецкой сынок,

Загадай ты хоть десяточек!

Дочка заплакала, в тетрадь по математике, отцом где попало исчирканную, лицом уткнулась.

Отец уснул – спиной к двери.

Утром же следующего дня, а было это 7 ноября, только-только рассветало, брёл с одной из кемских стариц в Сретенское, с больной-пребольной головой, после вчерашнего, канунного, флакона неизвестной ему жидкости, грустно-печальный Карабан – продать, если получится, свежего налима и – уж во что бы то ни стало – подлечиться. Был ему весь мир сейчас в копеечку.

Вышел Карабан из густого ельника, глянул немило на село – и ахнул: полощет над домом Валюха Николая Андреевича кумачовое полотнище, точно такое же – на здании Администрации.

Протёр Карабан глаза, не доверяя им, остаточно ещё «залитым», и подумал:

«Вот ни фига себе… Не чудится ли снова? Как ночью – бес, – и поморгал, попялился опять. – Ну, ё-о-моё-о-о… Да быть того не может! За одну ночь Валюх обратно перекрасился?.. Или любезный сердцу Леонид Ильич восстал из тлена?.. Слава бы Богу! Я бы пошёл и покрестился!»

Спросил Карабан у встретившегося ему на самом подступе к селу Василия Буздыгана, конкурента, в чём, мол, тут дело, что не мерещится ли, дескать, ему спьяну?

А тот ответил:

– Ну, ты даёшь! Чё, только что проснулся?! Не знаешь?! Радио не слушал?! Власть же вчерась переменилась – а сёдня водку завезли! Мало, правда. Раздавать бесплатно будут. Вишь, вон народу сколько скучилось у магазина.

И разминулись.

Один – так же медленно, не торопясь, как и до этого шёл – направился ловить рыбу, другой – как мог, скоро – продавать уже пойманную.

1999, Святки

Назад: Первое и последнее дело участкового Буздыгана

Дальше: Малая пречистая