Свой язык

Дело в том, что в юные годы мы как огня боимся чужого суждения о себе. Мы постоянно озираемся по сторонам, сравниваем себя с другими, стараемся плыть по течению и ничем не выделяться из общего потока, чтобы нас (не дай Бог!) не приняли за белых ворон и не оставили в одиночестве.

Мы смеемся вместе со всеми, когда душа плачет; кричим, когда хочется молчать; глумимся над высокими чувствами и словами, когда сердце их жаждет больше всего на свете, и преклоняемся перед низостью, потому что это выгодно, хоть и стыдно…

Так скоро мы теряем себя и начинаем смотреть на мир чужими глазами, думать чужими мыслями, говорить чужими словами. Мы как бы растворяемся в мутном потоке жизни и перестаем существовать как самобытная, неповторимая личность.

Я чувствовал для себя такую опасность, а посему простые слова Мастера были нужны мне, желторотому птенцу, как хлеб.

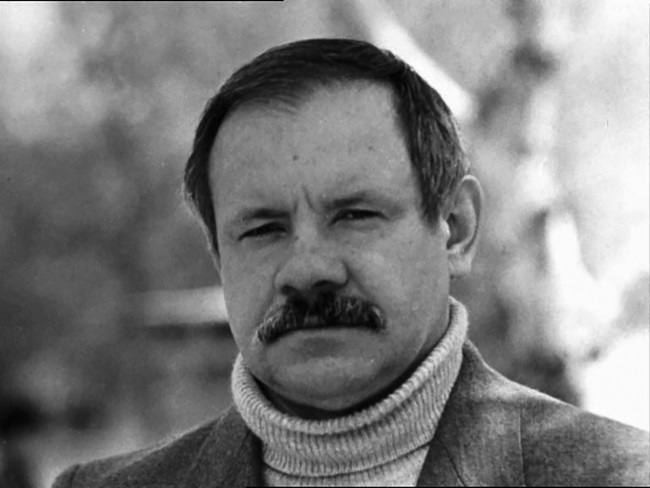

Сценарист Евгений Григорьев (Мастер)

Коллеги постарше, а также друзья-режиссеры просили меня работать под Шукшина, под Астафьева, под Распутина и прочих писателей-сибиряков, которые были в то время очень модны и востребованы. Уговаривали, чтобы я писал про крутых таежных мужиков, про страсти-мордасти, про лесорубов и охотников, которые говорят «надысь» и «ышшо».

Я изо всех сил пытался следовать советам умных и уважаемых доброжелателей, но ощущал внутри какой-то непримиримый разлад. Было чувство, что я предал и покинул свой мир, ушел куда-то в соседний поселок, где жили абсолютно незнакомые мне и чужие люди, которые разговаривали на непонятном языке, совершали бессмысленные поступки, выражали какие-то низменные и необузданные чувства.

В жизни было все иначе. Сибиряки – это очень молчаливый, сосредоточенный и созерцательный народ. Они многое взяли от живущих здесь туземцев, а что-то принесли с собой, каждый из своей земли. Они застенчивы и весьма скупы на внешнее выражение чувств, но это совсем не значит, что они бесчувственны.

Сибиряк, рвущий на груди тельняшку или хватающийся в споре за топор, – это образ, придуманный столичными писателями, которые изучали зауральскую жизнь лишь из окна мягкого вагона скорого поезда или за обильным угощением партийного чиновника.

Как человек, родившийся и выросший там и долго поживший здесь, я беру на себя смелость утверждать, что коренные сибирские жители – это последний остаток ушедшей Руси. Советская власть с ее мертвецкой идеологией здесь всегда была чрезвычайно слаба (слишком велики и свободны пространства), народ жил по принципу «тайга – закон, прокурор – медведь». Здесь было проще хранить свои обычаи, свою веру, свой язык – свое сокровенное. Поэтому неудивительно, что в какой-то исторический момент сибирская литература поднялась до высоких вершин и стала образцом для остальной России…

* * *

В институте от меня ждали чего-то необычного, экзотического, самобытного. Я тужился изо всех сил, чтобы соответствовать этим ожиданиям…

Но откуда мог взять творческие силы семнадцатилетний птенец, едва выпорхнувший из родительского гнезда?

Иногда я месяцами не мог вывести ни строчки, а ведь нужно было каждую неделю сдавать написанные тексты – этюды, экранизации, киноновеллы.

Два раза я пытался бросить учебу и заняться чем-нибудь другим. Но Мастер удерживал меня, возился как с собственным сыном.

По большому счету он и был мне вторым отцом. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что он сделал великую вещь: научил меня всегда оставаться самим собой и говорить своим, а не чьим-то чужим, языком.

Кино и домино

Я выполз из своего пятилетнего затвора не на берег тихой реки, где можно часами созерцать движение прозрачных струй, а в самое пекло, на перекрестки шумных московских улиц, в самый час пик. Я ослеп и оглох; на некоторое время перестал понимать, что я делаю, что говорю, куда иду.

Шум веселой компании пьянил в прямом и переносном смысле.

Когда мы успевали учиться, писать сценарии, снимать кино? – одному Богу известно. Это было некое братство, где нет ни возраста, ни нации; это был единый творческий котел, в котором готовились и притирались будущие творцы.

Не все, конечно, состоялись. Точнее сказать: из нашего поколения по большому счету в кино не состоялся никто. Время было такое. Мертвые души кремлевских старцев крепко сжимали горло свободных художников своей костлявой рукой. Нужно было делать партийное, идеологически правильное кино, где комсомольским вожакам не подобало любить передовых доярок; где главным драматургическим вопросом был такой: быть или не быть производственному плану.

Кто-то ломался, снимал такое кино. Кто-то бросал все и исчезал навсегда в бескрайних российских просторах. Одни спивались, другие умирали, не выдержав своей ненужности. Третьи стойко держались до конца, не продаваясь ни за какие деньги и чины, но когда наконец стало можно говорить и делать все что угодно, тогда рухнуло само кино.

Большинство моих однокашников разъехалось по разным палестинам в поисках лучшей участи. Не знаю, удалось ли им ухватить за хвост удачу, но в титрах западных и восточных фильмов я почему-то не вижу знакомых имен. А у нас по-прежнему снимают те, кто пришел до нас, и те, кто после нас. Более удачливые, гибкие и шустрые…

Но тогда мы, конечно, не знали, что нас ожидает. Мы были молоды и уверены в себе до наглости.

* * *

Я не верю в художника, который бы рисовал лишь только для себя; и в поэта, который бы писал ежедневно и аккуратно складывал свои рукописи в стол. Если ты взял в свои руки краски и кисть или выразил на бумаге образ и мысль, – ты уже вышел на середину многолюдной площади, разорвал свою грудную клетку, чтобы все видели, что там у тебя внутри: бессмертная душа или пустота?

Бо́льшая часть толпы равнодушно пройдет мимо, потому что людям нет никакого дела до твоих строк и холстов, до твоих мыслей и до твоей боли. Среди тех, кто остановится, одни будут возмущенно кричать:

«Как можно?.. Среди бела дня!.. С открытой душой!..»

Другие ухмыльнутся, цинично тыкая пальцем в живое бьющееся сердце; третьи с удовольствием плюнут внутрь тебя; и только один или двое увидят и поймут, прошептав свое тихое «спасибо».

Я не верю в искусство, застегнутое на все пуговицы; в философию сытого и превозносящегося сердца; в пророчество, оплаченное звонкой монетой; в равнодушную святость; в корыстную любовь.

Я не верю в то, что красота может быть крикливой, а настоящая музыка разрушающей, что поэзия и пошлость уживаются на одном пятачке, что цинизм и вера плывут на одной лодке.

А еще я знаю, что самые драгоценные жемчужины не выставляют на всеобщее обозрение, их хранят в глубине сердца в серебряном ларце, чтобы вороны не поклевали и воры не похитили.

Поэтому я не буду здесь рассказывать о своей первой, сильной студенческой любви. Скажу только общее.

* * *

Мы ждем этого чувства как чуда, как теплого дождя среди беспощадного зноя жизни, который, как нам кажется, оживит сердечную пустыню, вернет потерянную радость, смысл и полноту бытия. Но вместо этого мы получаем еще большие огонь и боль, которые невозможно терпеть и которые нас часто убивают в прямом смысле. Мы зовем это любовью, и поклоняемся ей, и благоговеем перед ней.

Нас разрывает ревность и удушает непонимание, нас убивает предательство и отравляет брошенность. Однако и тогда мы шепчем с придыханием:

«Это любовь».

Слепые, глупые мотыльки, которые перепутали падение с полетом и огонь со светом!

Мы думаем, что мужчина и женщина – это две половинки одного райского яблока, которые неудержимо тянутся друг к другу, чтобы обрести блаженство и полноту бытия.

Но это не так.

Душа – действительно половинка, но только она от Божества отколота. Она каждый миг только к Нему устремляется, только в Нем обретает полноту и высоту жизни, и настоящее счастье, и истинную любовь.

Все остальное как-то по-другому называется…