Глава двадцатая

Генри Уиттакер был при смерти. Ему был девяносто один год, так что в этом не было ничего удивительного, но Генри столь унизительное положение повергало в шок и ярость. Он не вставал с постели уже несколько месяцев и едва мог вздохнуть полной грудью, но все еще не мог смириться со своей судьбой. Прикованный к кровати, истощенный и ослабевший, он судорожно озирался вокруг себя, словно в поисках способа сбежать. Он выглядел так, будто пытался найти кого-то, кого угрозами, подкупом или уговорами можно было бы заставить сохранить ему жизнь. Он словно не верил, что в этот раз ему не спастись. Он был охвачен ужасом.

И чем сильнее становился этот ужас, тем беспощаднее Генри тиранил своих несчастных сиделок. Он постоянно требовал, чтобы ему массировали ноги, и, опасаясь задохнуться в результате воспаления легких, велел, чтобы изголовье его кровати приподнимали под тупым углом. Он приказал убрать все подушки, боясь, что утонет в них во сне. С каждым днем, невзирая на потерю сил, он становился все более агрессивным. «Что за бедлам вы устроили в моей кровати!» — орал он вслед какой-нибудь побледневшей, испуганной девчушке, и та бросалась прочь из комнаты. Альма недоумевала, откуда у него силы рявкать на всех, как пес на цепи, ведь он таял с каждым днем. Генри был невыносим, но в его борьбе было что-то внушавшее восхищение, в его отказе спокойно умирать — нечто свойственное королю.

Он уже почти ничего не весил. Тело его стало старым конвертом, в котором свободно болтались длинные острые кости. Вся кожа покрылась нарывами. Питаться он мог лишь говяжьим бульоном, да и того выпивал немного. Но при всем этом казалось, что голос Генри Уиттакера покинет его последним. С одной стороны, это было печально. Голос Генри причинял добродетельным горничным и сиделкам немало страданий, ибо, как и положено отважному британскому моряку, идущему на дно вместе с судном, он взял за привычку распевать похабные песни, помогавшие ему храбриться пред лицом неминуемой судьбы. Смерть пыталась затащить его на дно обеими руками, но он прогонял ее песней:

— Капитан наш был бы рад засадить девице в зад!

— Это все, Кейт, благодарю вас, — бормотала Альма, обращаясь к бедной юной горничной, которой не посчастливилось в тот день быть на дежурстве, и выпроваживая ее за дверь.

Генри же распевал ей вслед:

— Старушка Кейт из Ливерпуля! Командой всей ей разом вдули!

Генри никогда не было дела до приличий, но теперь он и вовсе о них забыл. Говорил все, что ему хотелось, а может, догадывалась Альма, даже и больше, чем хотелось. Он стал шокирующе несдержан. Кричал во весь голос о деньгах, о расстроившихся сделках. Обвинял всех и вся, нападал и отражал чужие нападки. Он словно хотел наказать всех вокруг за то, что ему приходится умирать. В конце концов он утратил ощущение времени и начал драться с мертвецами. Он спорил с сэром Джозефом Бэнксом, снова пытаясь убедить его растить цинхону в Гималаях. Злобно орал на давно сошедшего в могилу отца своей покойной жены: «Ты еще увидишь, вонючий старый голландский хряк, каким богачом я стану!» Обзывал своего давно умершего отца презренным лизоблюдом. Требовал, чтобы привели Беатрикс, чтобы она позаботилась о нем и принесла ему сидру. Где его жена? Зачем мужчине жена, если не для того, чтобы позаботиться о нем на смертном одре?

Потом однажды он посмотрел Альме прямо в глаза и сказал:

— Не думай, что я не знаю, кем на самом деле был твой муженек!

Альма задумалась, не отправить ли сиделку прочь из комнаты, но колебалась слишком долго. Надо было сделать это сразу, но вместо этого она засомневалась, не зная, что хочет этим сказать отец.

— По-твоему, я таких не встречал, путешествуя по миру? По-твоему, я сам таким не был? Думаешь, меня взяли на борт «Резолюшн» за умение вести корабль? Я был мальчишкой, Сливка, безволосым юнцом, сухопутной крысой со сладкой чистой попкой. И не стыжусь об этом говорить!

Теперь он называл ее Сливкой. По имени он к ней уже несколько месяцев как не обращался. Он полностью отдавал себе отчет в том, кто она, что также означало, что он отдает себе отчет в своих словах.

— Вы можете идти, Бетси, — велела Альма сиделке, но та не спешила покидать комнату. — Благодарю вас, Бетси, — повторила Альма, встав и самолично проводив сиделку к двери. — Пожалуйста, закройте за собой дверь. Спасибо. Вы мне очень помогли. Благодарю. Идите же.

Генри горланил чудовищную песню, которую Альма раньше никогда не слышала:

— Скрутили руки мне они под рокот океана! Последним отымел меня помощник капитана!

— Отец, — проговорила Альма, — ты должен прекратить. — Она не знала, слышал ли он ее. Он почти совсем оглох. Она подошла ближе и положила руки ему на грудь: — Ты должен прекратить.

Генри перестал петь и взглянул на нее горящими глазами. Затем схватил ее запястья костлявыми руками.

— Спроси себя, почему он женился на тебе, Сливка, — промолвил Генри голосом ясным и сильным, как у молодого мужчины. — Поди, не ради денег! И не ради твоей маленькой попки. Ради чего-то еще. Ты так и не поняла, да? Вот и я тоже так и не понял.

Альма вырвалась из тисков отца. Изо рта у него пахло гнилью. Мертвого в нем было уже больше, чем живого.

— Хватит болтать, отец, выпей бульону, — проговорила Альма, поднося к его губам чашку и стараясь не смотреть ему в глаза. У нее возникло чувство, будто сиделка подслушивает под дверью.

Он снова заголосил:

— И собрался тут всякий сброд — и вор, и педераст — насиловать и грабить кто во что горазд!

Она попыталась влить бульон ему в рот — не для того, чтобы он выпил, а чтобы прекратил петь, — но он выплюнул его и оттолкнул ее руку. Бульон брызнул на простыни, а чашка покатилась по полу. У старого бойца по-прежнему остались силы. Он снова попытался ухватить дочь за руки; ему удалось поймать одно запястье.

— Ты же не дура, сливка, — сказал он. — Не верь ни единому слову этих шлюх и ублюдков. Езжай и выясни все сама!

В течение следующей недели, все более неотвратимо соскальзывая в лапы смерти, Генри много чего еще рассказал, много чего спел; все это были вещи нелицеприятные и в большинстве своем похабные. Но эта фраза так засела в голове у Альмы, что впоследствии она всегда думала о ней как о последних словах отца: езжай и выясни все сама.

* * *

Генри Уиттакер умер девятнадцатого октября 1851 года. Его смерть была похожа на унесшийся в море ураган. Он бился до конца, боролся до последнего вздоха. Тишина, наступившая после, когда его наконец не стало, была оглушительной. Никто не мог поверить, что Генри умер, а они остались жить. Утирая слезы — плакала она не столько от горя, сколько от усталости, — Ханнеке пробормотала:

— Крепитесь те, кто уже на небесах, — ох, что вас ждет!

Альма помогла обмыть тело. Она попросила, чтобы ее оставили с трупом наедине. Но она не собиралась молиться. И плакать тоже не собиралась. Ей нужно было кое-что найти. Приподняв простыню, укрывавшую обнаженное тело отца, она осмотрела кожу на его животе, отыскивая пальцами и глазами что-то, что напоминало бы шрам или бугор, что-то необычное, маленькое, нечто, чего там быть не должно. Она искала изумруд, который был зашит под кожей Генри: он клялся ей в этом много лет назад, когда она была еще девочкой. Альма не чувствовала брезгливости. Она была натуралистом. И если изумруд действительно был там, то она собиралась его найти.

У тебя всегда должен быть последний шанс откупиться, Сливка.

Изумруда не было.

Она была поражена. Она всегда верила всему, что говорил ей отец. Хотя, возможно, перед самым концом он преподнес этот изумруд Смерти. Когда песни не помогли, храбрость не помогла и никакой хитростью не удалось выторговать лазейку, чтобы разорвать последний страшный контракт, он, верно, сказал: «Я и свой самый большой изумруд тоже отдам!» И может, Смерть и согласилась забрать его, но потом забрала и Генри.

От этого долга не смог откупиться даже ее отец.

Генри Уиттакер умер, а с ним и его последняя уловка.

* * *

Альма унаследовала все. Завещание, зачитанное всего через день после похорон старым адвокатом отца, оказалось простейшим документом длиной всего в несколько фраз. В нем говорилось, что Генри Уиттакер оставляет все свое состояние «единственной родной дочери». Все свои земли, все коммерческие предприятия, все богатство, все имущество — единственным владельцем всего этого назначалась Альма. Больше в завещании не упоминался никто. Ни приемная дочь Генри, Пруденс Уиттакер Диксон, ни преданные слуги. Ханнеке он не завещал ничего. Ничего не оставил и Дику Янси.

Теперь Альма Уиттакер стала одной из самых богатых женщин в Новом Свете. В ее распоряжении был крупнейший американский концерн, осуществлявший импорт ботанического сырья; его делами она в одиночку заведовала последние пять лет. Ей досталась половина доли в процветающей фармацевтический компании «Гэррик и Уиттакер». Теперь она одна жила в самом великолепном частном доме в Содружестве Пенсильвания и обладала правами на несколько патентов, приносивших немалую прибыль. Кроме того, в ее владении находилось несколько тысяч акров плодородной земли. Ей напрямую подчинялись сотни слуг и работников, а бесчисленное количество людей по всему миру служили ей по контракту. Ее теплицы и оранжереи не уступали подобным сооружениям в лучших ботанических садах Европы.

Но ей все это счастьем не казалось.

После смерти отца Альма чувствовала себя опечаленной и разбитой, и ей казалось, что громадным наследством он скорее обременил ее, чем оказал ей честь. Почему ее должны интересовать крупный концерн по импорту ботанического сырья или процветающее предприятие по производству лекарств? Зачем ей с полдюжины фабрик и шахт, разбросанных по всей Пенсильвании? А особняк на тридцать четыре комнаты, набитый редкими сокровищами и дерзкими слугами, — с ним-то ей что делать? Сколько теплиц нужно одной женщине-ботанику, чтобы изучать мхи? (По крайней мере, на этот вопрос ответ был простым: ни одной.) Однако все это принадлежало ей.

После ухода адвоката ошеломленная Альма, чувствуя жалость к самой себе, отправилась на поиски Ханнеке де Гроот. Она нашла старую домоправительницу внутри большой остывшей печки на кухне; Ханнеке стояла, выпрямившись во весь рост, и совала метлу в дымоход, пытаясь сбить со стены гнездо ласточки. На голову ей уже высыпался слой сажи и грязи.

— Разве не может кто-нибудь заняться этим вместо тебя, Ханнеке? — спросила Альма по-голландски вместо приветствия.

Грязная и запыхавшаяся Ханнеке бочком выбралась из-под дымохода.

— Думаешь, я их не просила? — разгневанно проговорила она. — Но найдется ли, по-твоему, кроме меня, в этом доме хоть одна христианская душа, согласная сунуть шею в печную трубу?

Альма принесла Ханнеке мокрую тряпку утереть лицо, и две женщины сели за стол.

— Адвокат уже ушел? — спросила Ханнеке.

— Всего пять минут назад, — отвечала Альма.

— Быстро он.

— А дел было всего ничего.

Ханнеке нахмурилась:

— Значит, он все тебе оставил?

— Все мне, — сказала Альма.

— А Пруденс ничего?

— Ничего, — ответила Альма, заметив, что про себя Ханнеке ничего не спросила.

— Ну тогда чтоб его черти взяли, — проговорила Ханнеке, пораздумав минутку.

Альма почувствовала прилив гнева:

— Будет, Ханнеке. Не злись. Отец и дня не пролежал в могиле.

— Тем скорее его черти возьмут! — повторила Ханнеке. — Будь проклят этот упертый негодяй за то, то пренебрег второй своей дочерью.

— Она все равно бы ничего от него не взяла, Ханнеке.

— Ты же не знаешь, так ли это, Альма. Она — часть этой семьи, по крайней мере, так должно быть. Твоя мать, которую все мы так горько оплакиваем, хотела, чтобы она стала частью этой семьи. Но полагаю, теперь ты сама позаботишься о Пруденс?

Эта мысль застала Альму врасплох.

— Каким образом, Ханнеке? Моя сестра видеть-то меня не хочет, а все подарки возвращает. Я даже пирог к чаю ей не могу принести, не услышав в ответ упрека. Ты что же, правда думаешь, что она позволит мне поделиться с ней богатством?

— Она гордячка, наша Пруденс, — проговорила Ханнеке скорее с восхищением, чем с беспокойством.

Альме захотелось сменить тему:

— Ханнеке, и что станет с «Белыми акрами» теперь, когда нет отца? Я не хочу без него управлять поместьем. У дома словно вырвали огромное живое сердце. Мне больше нет смысла здесь оставаться, когда отца больше нет рядом.

— Я не позволю тебе забыть о сестре, — проговорила Ханнеке, как будто и не слышала, что только что сказала Альма. — Одно дело Генри, покойнику, быть грешным и эгоистичным дураком, и совсем другое — тебе вести себя так же.

Альма снова обозлилась:

— Сегодня я к тебе пришла за поддержкой и советом, Ханнеке, а ты меня оскорбляешь. — Она встала, собираясь выйти из кухни.

— Да сядь ты ради бога, Альма. Никого я не хочу оскорбить. Я лишь хочу сказать тебе, что ты в большом долгу у сестры и должна проследить, чтобы долг этот был уплачен.

— Я своей сестре ничего не должна, — искренне удивившись, отвечала Альма.

Ханнеке раздраженно всплеснула руками, все еще черными от сажи:

— Ты что же, Альма, совсем ничего не замечаешь?

— Если ты о том, что у нас с Пруденс не самые теплые отношения, Ханнеке, то знай, что не стоит винить в этом одну лишь меня. Она виновата не меньше моего. Нам вдвоем и так никогда не было уютно вместе, а все эти долгие годы она меня просто отталкивала.

— Я не о теплых сестринских отношениях сейчас говорю, дитя мое. Многие сестры не наладили теплых отношений. Я говорю о жертвах. Мне известно все, что происходит в этом доме, Альма Уиттакер. Думаешь, ты единственная, кто прибегал ко мне в слезах? Думаешь, одна ты стучалась в дверь Ханнеке, когда горе становилось слишком невыносимым? Я все ваши секреты знаю.

Альма в недоумении попыталась представить свою сестру Пруденс, бегущую в объятия Ханнеке в слезах. Нет, такую картину ей нарисовать не удалось. Пруденс никогда не была так близка с Ханнеке, как Альма. Она не знала Ханнеке с пеленок и не говорила по-голландски. Откуда тут взяться близости?

И все же Альма не могла не спросить:

— Какие секреты?

Теперь домоправительница, кажется, уже нарочно донимала ее своим молчанием, и Альма не вытерпела.

— Я не в силах заставить тебя рассказать мне все, Ханнеке, — сказала Альма, переключаясь на английский. Она была слишком раздражена, чтобы говорить на знакомом ей голландском. — Твои секреты принадлежат тебе, коль решишь их хранить. Но я приказываю тебе прекратить играть со мной. Если тебе известно что-то об этой семье, что, как тебе кажется, я должна знать, я хочу, чтобы ты мне рассказала. Но если тебе по душе просто сидеть здесь и смеяться над моим невежеством — невежеством в делах, о которых я не имею понятия, — тогда мне жаль, что я вообще к тебе сегодня пришла. Мне предстоит принять важные решения, касающиеся абсолютно всех в этом доме, и я скорблю по отцу. На моих плечах теперь лежит большая ответственность. У меня нет ни времени, ни сил играть с тобой в угадайки.

Ханнеке смотрела на Альму внимательно и слегка прищурившись. В конце ее речи она кивнула, словно одобряя тон и смысл сказанного Альмой.

— Хорошо, — проговорила она. — Тогда скажи мне: ты когда-нибудь задавалась вопросом, почему Пруденс вышла за Артура Диксона?

— Хватит говорить загадками, Ханнеке, — резко отвечала Альма. — Предупреждаю. Я сегодня таких разговоров не вынесу.

— Никаких загадок, дитя. Я просто пытаюсь кое-что тебе сказать. Спроси себя — неужели ты никогда не удивлялась этому браку?

— Удивлялась. Кто в своем уме пойдет за Артура Диксона?

— Вот именно — кто? Думаешь, Пруденс своего учителя когда-нибудь любила? Ты видела их вместе в течение многих лет, пока он здесь жил и учил вас обеих. Замечала ли ты когда-нибудь хоть один намек на то, что она в него влюблена?

Альма задумалась.

— Нет, — призналась она.

— Потому что она не любила его. Всю жизнь она любила другого. Альма, твоя сестра, была влюблена в Джорджа Хоукса.

— В Джорджа Хоукса? — Альма только и смогла, что повторить его имя. Она вдруг представила своего друга, издателя книг по ботанике, не таким, каким он стал теперь (уставшим шестидесятилетним стариком с сутулой спиной и женой, заключенной в приют для умалишенных), а таким, каким он был почти тридцать лет тому назад, когда она сама его любила (верзила со взъерошенными каштановыми волосами и застенчивой доброй улыбкой, в присутствии которого всегда было так спокойно). — В Джорджа Хоукса? — переспросила она, и вопрос ее прозвучал почти глупо.

— Твоя сестра Пруденс была в него влюблена, — повторила Ханнеке. — Скажу больше: Джордж Хоукс тоже любил ее. Думаю, она и сейчас его любит, а он ее… до сих пор.

Альме все это казалось невероятным. Все равно как если бы ей сказали, что ее мать и отец на самом деле ей не родные и зовут ее не Альма Уиттакер, да и живет она не в Филадельфии — как будто некая основополагающая и простая истина вдруг оказалась ложью.

— Но с какой стати Пруденс любить Джорджа Хоукса? — спросила Альма, нахмурившись.

— Потому что он отнесся к ней по-доброму. По-твоему, Альма, быть такой красивой, как твоя сестра в юности, — такой уж великий дар? Помнишь, как она выглядела в шестнадцать лет? Помнишь, как на нее смотрели мужчины? Старые, молодые, женатые, рабочие — все без исключения. Каждый мужчина, ступавший на порог этого дома, смотрел на твою сестру так, будто хотел купить ее на одну ночь для утех. И так было с раннего детства. То же было и с ее матерью, но та оказалась слабее и все-таки продалась однажды. Однако Пруденс была девочкой скромной и порядочной. Почему, по-твоему, она всегда молчала за столом? Думаешь, потому, что была дурочкой и у нее не было своего мнения? Почему всегда ходила с ничего не выражавшим лицом? Неужели потому, что ничего не чувствовала? Альма, Пруденс всегда желала лишь одного: чтобы ее не замечали. Тебе не понять, каково это — когда всю твою жизнь мужчины смотрят на тебя, как на товар, идущий с молотка.

Этого Альма отрицать не могла. Ей определенно было не понять, каково это.

Ханнеке продолжала:

— Джордж Хоукс был единственным мужчиной, кто смотрел на твою сестру по-человечески. Не как на вещь, а как на живую душу. Ты же знаешь мистера Хоукса, Альма. Понимаешь, почему рядом с таким мужчиной юная девушка могла чувствовать себя спокойно?

Разумеется, Альма это понимала. Ведь она и сама рядом с Хоуксом всегда чувствовала себя спокойно. И знала, что он ее уважает.

— Ты никогда не задумывалась, Альма, почему мистер Хоукс вечно околачивался здесь, в «Белых акрах»? По-твоему, он так часто к отцу твоему приезжал? — По доброте душевной и щадя чувства Альмы, Ханнеке не стала добавлять: «По-твоему, он приезжал к тебе?», — но невысказанный вопрос повис в воздухе. — Он любил твою сестру, Альма. И ухаживал за ней по-своему, незаметно. Мало того, она тоже его любила.

— Ты все твердишь и твердишь об одном, — оборвала ее Альма. — А мне тяжело это слышать, Ханнеке. Видишь ли, я и сама когда-то любила Джорджа Хоукса.

— Думаешь, я об этом не знаю? — воскликнула Ханнеке. — Ну разумеется, ты его любила, ведь он был с тобой так учтив! И по наивности своей ты рассказала о своей влюбленности сестре. И как по-твоему, девушка столь принципиальная, как Пруденс, пошла бы замуж за Джорджа Хоукса, зная о твоих чувствах к нему? Смогла бы с тобой так обойтись?

— Они собирались пожениться? — не веря ушам своим, спросила Альма.

— Ну естественно, собирались! Но она не могла так поступить с тобой, Альма. Джордж попросил ее руки незадолго до того, как умерла твоя мать. Пруденс ему отказала. Позднее он попросил снова. И она снова отказала. Он просил ее об этом еще несколько раз. И когда она поняла, что он не угомонится, то пошла и практически навязалась Артуру Диксону — все потому, что тот ей под руку подвернулся и выйти за него было проще всего. Она немного его знала, знала, что он, по крайней мере, безобиден. И у них были общие интересы — аболиционизм и все такое прочее. Но она не любила его и до сих пор не любит. Ей просто нужно было выйти за кого-то — за кого угодно, — чтобы Джордж Хоукс перестал надеяться; при этом, должна сказать, она рассчитывала, что он возьмет и женится на тебе. Она знала, что ты нравишься Джорджу, нравишься как друг, но надеялась, что со временем он полюбит тебя как свою жену и принесет тебе счастье. Вот что сделала для тебя твоя сестра Пруденс, Альма Уиттакер.

Долгое время Альма не могла говорить. А потом отвечала, чувствуя себя дурой:

— Но ведь Джордж Хоукс женился на Ретте Сноу.

— Значит, затея не удалась, да, Альма? — твердым голосом спросила Ханнеке. — Теперь понимаешь? Твоя сестра зря отказалась от любимого мужчины. Ведь он не женился на тебе. Он просто взял и сделал то же самое, что Пруденс: пошел и посватался к первой же попавшейся девушке, чтобы жениться хоть на ком-нибудь.

Джордж даже не рассматривал меня на эту роль, вдруг поняла Альма. К ее стыду, это была ее первая мысль, пришедшая ей в голову еще до того, как она сумела задуматься о величине жертвы Пруденс.

Он даже не рассматривал меня на эту роль.

Но ведь Джордж Хоукс всегда воспринимал ее лишь как коллегу-ботаника и превосходного юного микроскописта. Теперь все встало на свои места. С какой стати ему было вообще замечать Альму? Видеть в ней женщину, когда прекрасная Пруденс была так близко? Джордж никогда и не подозревал, что Альма его любила, но Пруденс об этом знала. Пруденс всегда знала. Еще она знала, с грустью поняла Альма, что в мире найдется не так много мужчин, которые сгодились бы на роль супруга Альмы Уиттакер, и Джордж Хоукс, пожалуй, был лучшим кандидатом. А вот Пруденс, напротив, могла заполучить в мужья кого угодно. Вот, значит, как она все воспринимала. Она отказалась от Джорджа ради Альмы — или, по крайней мере, попробовала отказаться. Но все оказалось зря. Она пожертвовала своей любовью лишь ради того, чтобы зажить в нищете и самоотречении с бесчувственным, скупым человеком, неспособным на привязанность. Она пожертвовала своей любовью лишь для того, чтобы такой блестящий человек, как Джордж Хоукс, зажил с чокнутой маленькой смазливой женушкой, которая за свою жизнь не прочла ни одной книги, а теперь прозябала в психушке. Она пожертвовала своей любовью лишь ради того, чтобы Альма Уиттакер прожила свою жизнь в полном одиночестве — и оттого в среднем возрасте поддалась чарам мужчины вроде Амброуза Пайка, считавшего ее естественное желание чем-то постыдным, так как сам он хотел стать ангелом (или, как теперь выяснилось, мог питать любовь лишь к стройным мальчикам с Таити). Каким же бессмысленным оказался этот добрый поступок, эта жертва, принесенная Пруденс в юности! Какую цепочку печальных событий она повлекла за собой! Чудовищная череда ошибок — вот грустный итог одного опрометчивого поступка.

Бедняжка Пруденс, подумала Альма наконец. И спустя одно долгое мгновение добавила про себя: бедный Джордж! А потом: бедняжка Ретта! И наконец: бедняга Артур Диксон!

Как же им всем не повезло.

— Если то, что ты рассказываешь, правда, Ханнеке, — вздохнула Альма вслух, — то это очень невеселая история.

— Да правда же это, правда.

— Почему ты мне раньше не рассказала?

— Зачем? — пожала плечами Ханнеке.

— Но почему Пруденс пошла на это ради меня? — спросила Альма. — Она никогда не испытывала ко мне даже привязанности.

— Неважно, что она о тебе думала. Она хороший человек и живет по благим принципам.

— Она меня жалела, Ханнеке? В этом дело?

— Если она что и чувствовала к тебе, так это восхищение. Она всегда старалась тебе подражать.

— Что за глупость! Никогда такого не было.

— Кто глуп, так это ты, Альма! Пруденс всегда тобой восхищалась, дитя. Подумай о том, какой ты казалась ей тогда, когда она впервые сюда попала! Вспомни, сколько всего ты знала, какая ты была способная. Пруденс всегда хотела, чтобы и ты восхищалась ею. Но ты никогда этого не делала. Ты хоть раз ее похвалила? Заметила, как она из сил выбивается, чтобы нагнать тебя в учебе? Восторгалась ли ты ее талантами или совсем не замечала их, ведь ее способности ни шли ни в какое сравнение с твоими? Ты когда-нибудь замечала в сестре что-то, достойное восхищения? И неужели не видишь, что она до сих пор достойна восхищения — как добродетельно она живет и ни на что не жалуется! Но ты ее никогда не похвалила, а теперь намерена и вовсе делать вид, что у тебя нет сестры, не испытывая при этом ни капли неловкости, хотя сама только что унаследовала целый пиратский клад с сокровищами от этого старого дурака, твоего папаши, человека, который всю жизнь, как и ты, не замечал страданий и жертв окружающих.

— Побереги меня, Ханнеке, — попросила Альма, борясь с нахлынувшей волной печали. — Я только что испытала сильное потрясение, а теперь еще и ты нападаешь на меня… Так что прошу, побереги меня сегодня, Ханнеке.

— Но все и так всю жизнь тебя слишком берегли, Альма, — отвечала старая домоправительница, ничуть не смягчившись. — Возможно, пора уже перестать тебя беречь.

* * *

Бледная, потрясенная, Альма Уиттакер укрылась в своем кабинете в каретном флигеле. Не в силах больше нести свой крест, она устало опустилась на потрепанный диван в углу. Ее дыхание сбилось. Альма казалась себе чужой. Стрела ее внутреннего компаса — того самого, что всегда указывал ей путь, настраиваясь на простейшие истины этого мира, — безумно вращалась в поисках точки опоры, но Альма никак не могла найти оправдания своей жизни.

Ее мать была мертва. Ее отец был мертв. Ее муж — был ли он им или не был — был мертв. Ее сестра Пруденс превратила свою жизнь в ад ради Альмы, но никому от этого не было пользы. Жизнь Джорджа Хоукса была полной трагедией. Ретта Сноу превратилась в несчастную полоумную развалину. Ханнеке де Гроот — последняя из оставшихся в живых, кого Альма любила и кем восхищалась, — не испытывала к Альме никакого уважения. И неудивительно.

Сидя в своем кабинете, Альма Уиттакер заставила себя честно задуматься о своей жизни. Ей был пятьдесят один год; она была умна и здорова, сильна, как мул, образованна, как иезуит, богата, как английский пэр. Красотой она не отличалась, спору нет, но большинство зубов были при ней и у нее не было ни одного недуга. Да в остальном жаловаться было не на что. С рождения Альма жила в роскоши. У нее не было мужа, но не было и детей или родителей, нуждавшихся в уходе. Она была способной, целеустремленной, старательной и (как ей всегда казалось, хотя теперь она уже в этом сомневалась) отважной. В ее голове витали самые смелые идеи, с которыми выступили ученые и изобретатели в этом столетии, а в гостиной «Белых акров» ей довелось познакомиться с величайшими умами эпохи. Ей принадлежала библиотека, способная заставить рыдать от зависти самих Медичи, и она прочла ее всю, и даже не раз.

И чего же достигла в жизни Альма Уиттакер, имея все это в своем распоряжении? Она была автором двух заумных книг о бриологии — книг, которые, надо сказать, не наделали в мире особой шумихи, — а теперь трудилась над третьей. Ни минуты в своей жизни она не посвятила кому-то еще, за исключением своего обожаемого капризного отца. Она была девственницей, вдовой, сиротой, богатой наследницей, немолодой женщиной — и полной дурой.

Она считала, что много знает, но не знала ничего.

Она ничего не знала о сестре.

Ничего не знала о самопожертвовании.

Ничего не знала о мужчине, за которого вышла замуж.

Ничего не знала о невидимых силах, контролировавших всю ее жизнь.

Она всегда считала себя женщиной, преисполненной достоинства и житейской мудрости, но на самом деле была всего лишь эгоистичной наследницей громадного состояния, да и к тому же уже далеко не первой свежести, которая никогда в жизни не рисковала ничем, что было ей дорого, и ни разу даже не уезжала из Филадельфии дальше Трентона в штате Нью-Джерси, где находился приют для душевнобольных.

Этот жалкий итог мог бы показаться Альме невыносимым, но по какой-то причине этого не случилось. Как ни странно, Альма испытала облегчение. Ее дыхание замедлилось. Компас, устав, прекратил вращаться. Она тихо сидела, опустив руки на колени. Она позволила себе свыкнуться с этой новой правдой, не отрицая ее и не противясь ей ни в коей мере.

* * *

На следующее утро Альма одна поехала в приемную старого адвоката своего отца и провела там девять часов, составляя новое завещание, формулируя свои условия и отметая все его возражения. Адвокат не одобрил ее действия. Она не стала слушать ни единого его слова. Альма одна была вправе принимать решения, и они оба это понимали.

Завершив это дело, Альма села на лошадь и отправилась на Тридцать девятую улицу, где жила ее сестра Пруденс. К тому времени уже настал вечер, и в доме Диксонов заканчивали ужинать.

— Выйди со мной прогуляться, — попросила Альма Пруденс.

Если ту и удивил внезапный визит сестры, то она не подала виду.

Две женщины зашагали по Честнат-стрит, вежливо взявшись под руки.

— Как тебе известно, — начала Альма, — недавно скончался наш отец.

— Да, — отвечала Пруденс.

— Благодарю тебя за письмо с соболезнованиями, которое ты прислала.

— Не стоит благодарности, — сказала Пруденс.

На похороны она не приехала. Никто от нее этого и не ждал.

— Все утро я провела у адвоката, — продолжала Альма. — Мы просматривали завещание. Я обнаружила в нем много удивительного.

— Прежде чем ты договоришь, — прервала ее Пруденс, — должна сказать тебе, что совесть не позволит мне принять деньги от нашего покойного отца. Между нами возникли разногласия, исправить которые я не смогла, да и не пожелала, и с моей стороны было бы неэтично воспользоваться его великодушием теперь, когда его не стало.

— Тебе не о чем беспокоиться, — проговорила Альма, остановившись и повернувшись лицом к сестре. — Тебе он не оставил ничего.

Пруденс, как всегда безукоризненно владевшая собой, никак не отреагировала. Она лишь сказала:

— Тогда все просто.

— Нет, Пруденс, — отвечала Альма, взяв сестру за руку. — Все совсем не просто. То, что сделал отец, поистине удивительно, и я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала. Он завещал «Белые акры» и большую часть своего состояния Обществу аболиционистов Филадельфии.

Пруденс по-прежнему никак не реагировала и ничего не отвечала. Боже, ну и выдержка, подумала Альма, которой почти захотелось склониться в восхищении перед удивительной сдержанностью сестры. Беатрикс бы ею гордилась.

Альма продолжала:

— Но в завещании был один дополнительный пункт. Отец распорядился, что поместье достанется аболиционистам лишь в том случае, если в «Белых акрах» расположится школа для негритянских девочек, а ты, Пруденс, станешь ее директрисой.

Пруденс внимательно смотрела на Альму, будто выискивая в ее лице намек на обман. Но Альме не стоило труда сделать вид, что она говорит правду, ведь по документам все действительно было так — по крайней мере, теперь.

— Отец оставил длинное письмо, — продолжала Альма, — я могу в общих чертах передать его суть. Он написал, что понял, что он в жизни сделал не так много хорошего, хотя достиг процветания. Ему казалось, что в обмен на свою редкостную удачу он не предложил этому миру ничего стоящего. И решил, что для того, чтобы «Белые акры» в будущем стали местом, где творятся добрые дела, лучшего человека, чем ты, не найти.

— Он так и написал? — спросила Пруденс, спокойная, как всегда. — Слово в слово, Альма? Наш отец, Генри Уиттакер, писал о добрых делах?

— Он именно так и написал, — кивнула Альма. — Все документы и инструкции уже составлены. Если же ты не примешь эти условия — не возьмешь на себя руководство школой для девочек в «Белых акрах», как задумал отец, — тогда все деньги и имущество просто достанутся нам с тобой, и нам придется продавать дом или делить наследство каким-то иным образом. Если случится так, жаль, что желание отца не будет выполнено.

Пруденс снова пристально взглянула Альме в глаза.

— Я тебе не верю, — наконец произнесла она.

— А это и не нужно, — ответила Альма. — Но правда в том, что все именно так и есть. Ханнеке останется в поместье и будет главной над слугами; она поможет тебе постепенно взять на себя обязанности управляющей «Белыми акрами». Отец оставил ей щедрую пенсию, но я знаю, что ей хотелось бы остаться в «Белых акрах» и помочь тебе. Она очень любит тебя и предпочитает быть при деле. Цветоводы и садовники тоже останутся — «Белые акры» теперь станут центром садоводства и агрономии. Библиотека останется нетронутой и будет использоваться для учебных целей. Мистер Дик Янси продолжит заведовать делами отца за границей; ему же достанется доля Уиттакеров в фармацевтической компании, вся прибыль от которой теперь будет поступать на нужды школы, жалованье рабочим и дела аболиционистского общества. Ты меня поняла?

Пруденс не ответила.

Альма продолжала:

— Да, и есть еще один пункт. Отец выделил щедрое содержание на оплату расходов по проживанию нашей подруги Ретты в приюте «Керкбрайд» до конца ее дней, чтобы Джорджу Хоуксу не пришлось нести на себе бремя заботы о ней.

Теперь Пруденс, кажется, с трудом контролировала себя. Ее глаза стали влажными, как и ладонь в руках Альмы.

— Можешь говорить что угодно, — наконец вымолвила Пруденс, — но ничто не убедит меня в том, что все это — воля нашего отца.

Но Альма по-прежнему стояла на своем:

— Зря это тебя так удивляет. Сама знаешь, что Генри Уиттакер был человеком непредсказуемым. И увидишь, Пруденс, документы на имущество и акты передачи составлены вполне недвусмысленно и юридически грамотно.

— Мне прекрасно известно, Альма, что ты сама располагаешь возможностью составлять юридические документы.

— Но ты же давно меня знаешь, Пруденс. Разве делала я хоть раз в жизни что-нибудь, кроме того, что позволял или приказывал мне отец? Сама подумай, Пруденс! Разве делала?

С этими словами Пруденс отвернулась. Ее лицо сморщилось, ее знаменитая выдержка отказала, и женщина зарыдала. Альма обняла сестру — свою удивительную, храбрую, совсем незнакомую сестру, — и так они долго стояли на разбитом тротуаре Честнат-стрит, молча обнявшись, пока Пруденс горько плакала.

Наконец Пруденс отстранилась и утерла глаза.

— А что он оставил тебе, Альма? — дрожащим голосом спросила она. — Что наш донельзя великодушный отец оставил тебе в этом порыве внезапной благотворительности?

— Пусть это тебя сейчас не тревожит, Пруденс. Он меня не обделил. Оставил мне достаточно, чтобы я никогда ни в чем не нуждалась.

— Но что именно он тебе оставил? Ты должна мне сказать.

— Немного денег, — отвечала Альма, — и каретный флигель — точнее, все, что в нем.

— И ты всю жизнь теперь должна жить во флигеле? — спросила Пруденс, потрясенная и растерянная, снова сжав руку Альмы.

— Нет, моя дорогая. Я никогда больше не буду жить в «Белых акрах» и даже близко от них. Теперь все это твоя забота. Но мои книги и вещи пусть останутся во флигеле, а я тем временем уеду ненадолго. Предполагаю, что я пришлю за всем необходимым, когда где-нибудь устроюсь.

— Но куда ты уезжаешь?

Альма рассмеялась, не в силах сдержаться:

— Ох, Пруденс, если я скажу тебе, ты решишь, что я сошла с ума!

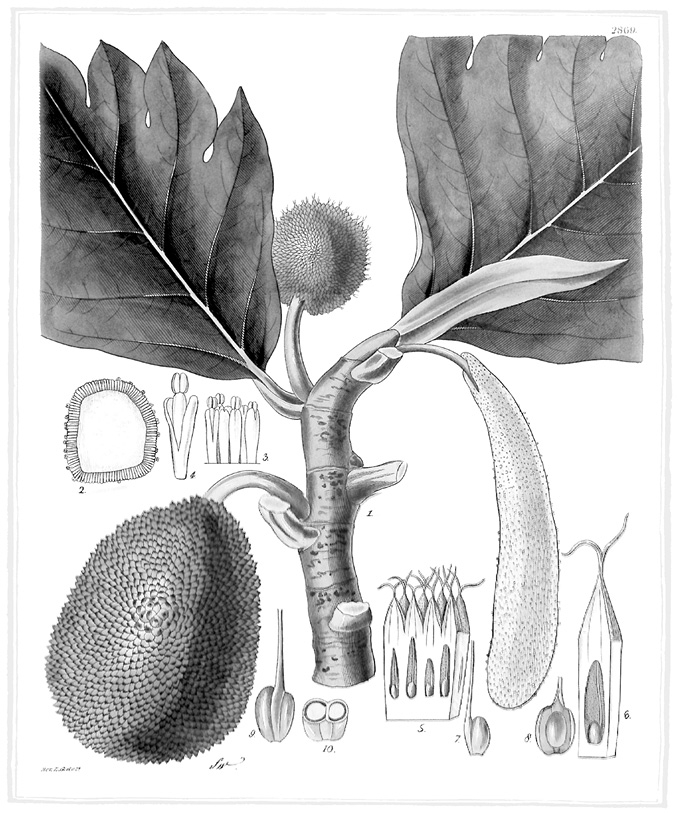

Artocarpus incisa.

Назад: Глава девятнадцатая

Дальше: Часть четвертая Куратор Мхов