Иллюзия ритуала

Природа глумления суть языческая. Акт глумотворчества напоминает ритуал жертвоприношения. Глумящиеся рабы приносят жертвы идолам своих тиранов. Глумящиеся тираны приносят жертву верховному идолу Власти.

Сходство минимум в трех аспектах: хаос насилия и торжество низменных страстей; некая сконструированность, искусственность, а иногда даже искусность; специфическое бытование речи. Речь используется здесь не собственно для коммуникации, а в качестве «коммуникативной рамки», для моделирования контекста ситуации.

Языческий прототип глума во всей очевидности открывается в тех же Страстях Христовых. Описывая поношения Спасителя, Пророк Исаия, помимо прочего, замечает: «…многие изумлялись, смотря на Тебя, – столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид Его – паче сынов человеческих» (Ис. 52: 14). Глумлением развоплощается и обесценивается не только конкретная личность, но сам Человек как венец творения. Глум – это акт расчеловечивания.

Однако на поверку (за редкими исключениями) ритуальность глумотворчества иллюзорна. Всякий ритуал имеет строгую организацию и установленный порядок, а речеповедение глумца не регулируется никакими правилами. В глумлении лишь имитируется ритуальность.

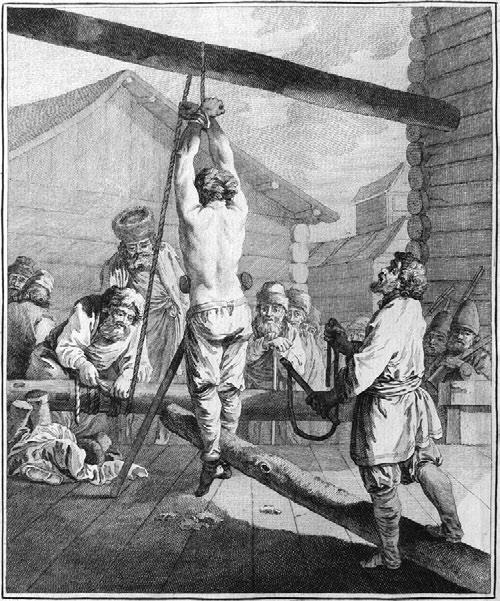

Наказание крепостного кнутом в Сибири. Гравюра по рис. Жан-Батиста Лепренса «Наказание кнутом», 1765

Трактат итальянского правоведа Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764) гласил: «…Целью наказания является не истязание и доставление мучений человеку, а упреждение новых деяний преступника, наносящих вред его согражданам, и удержание других от подобных действий». Примечательно также наличие в Академическом словаре русского языка слова кнутобесие, означавшего «слишком частое употребление кнута, злоупотребление кнутом».

Мнимо ритуальная сущность глумления выявляется в экзекуторских практиках. В применявшихся в старину публичных наказаниях, именовавшихся не только позорящими, осрамительными, но еще и «насмешными» (гл. V), грань между возданием за проступок и глумлением была весьма зыбкой, а иногда вообще трудноразличимой. В азарте жестокости уже не карали преступника, но издевались над человеком.

Глум имеет универсальные – регулярно воспроизводимые, часто используемые, во многом клишированные – коммуникативные сценарии. Подобно Калигуле, Иван Грозный бесчестит жену своего писца, после чего приказывает повесить в трапезной прямо над обеденным столом, чтобы несчастный писец за едой смотрел на задушенную супругу. Затем Петр I, казнив сибирского губернатора Матвея Гагарина, распоряжается накрыть пиршественный стол прямо рядом с виселицей и посадить за него жену и детей казненного.

Очевидно также, что во множестве ситуаций глумления – отголоски евангельского сюжета. Вспомнить хотя бы коленопреклонение Грозного перед Федоровым-Челядниным. Вновь и вновь из века в век, «становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: Радуйся, Царь Иудейский!..» Или вспомним сцену с юродивым в опере «Борис Годунов» в емком описании известного критика позапрошлого века Владимира Стасова: «Народ, собирающийся чинить расправу над боярином, играет с ним как кошка с пойманной мышью, и насмешливо, с поклонами, величает его».

Между тем, несмотря на универсальность и клишированность сценариев глума, он упорно сопротивляется углубленному изучению. Глумление – своего рода «темная материя» Языка. Сбор исторических сведений, анализ текстовых материалов, описание речевых ситуаций позволяют скорее наблюдать мощные «гравитационные эффекты» глума, нежели постигать его феноменологию. Проблема в том, что глумление имеет прежде всего психическую и лишь затем социальную основу. Скрытые психические структуры коренятся так глубоко, что для их исследования не хватает ни глубины лота научного познания, ни мощности прожектора культуры.

В глумлении метафизика Зла обретает способность к самовысказыванию. При этом «темная материя» Языка приоткрывает бездну потаенного в человеке Зла. Изучение глума показывает, насколько на самом деле тонок и непрочен «озоновый слой» Культуры. При этом глумление до конца непостижимо – как до конца непостижимо само Зло. Глумление расплывается чернильными кляксами рукописных свидетельств мук и унижений. Мерцает тенями истерзанных и преданных поруганию тел. Оседает мутной пеной сознания тех, кто тешится издевательствами над себе подобными.

Чихнуть в мешок

Порой не менее глумливы, чем сами издевательства, их циничные описания: смакование деталей пыток, любование зрелищем казней, черный юмор об оставленных на потеху зевакам трупах… Так, Жозеф Лебон, проконсул Па-де-Кале в 1793 году после казни госпожи де Моден куражился в дружеской переписке: «Третьего дня сестра бывшего графа Бетюнского чихнула в мешок!» Он же упражнялся в похвальбе тем, что немилосердно предает казни всех старух, ибо «на что они на свете?».

В книге «Русская пытка» Евгения Анисимова цитируется не менее впечатляющий отечественный источник XVIII века: «…И сидит на том шпиле преступник дотоли, пока иссохнет и выкоренится, як вяла рыба, так что, когда ветер повеет, то он крутится кругом як мельница и торохтят все его кости, пока упадут на землю».

Эталонный глумотворец Нового времени – маркиз де Сад с его циничным кредо: «Нас возбуждает не объект похоти, а сама идея зла». Правда, де Сада интересовали больше физические истязания, чем словесные издевательства. Хотя образчиками последних вполне можно считать сочинения маркиза, самые известные из которых – «120 дней Содома.», «Новая Жюстина.», «История Жюльетты.» – обстоятельно и смачно описывают умопомрачительные способы глума. Здесь глумотворчеством становится само писательство – процесс создания текста.

Памятуя о де Саде, глумление в речи можно образно определить как словесный садизм. (В психологии есть также термин пси-садизм, обозначающий удовлетворение от личных нападок – угроз, оскорблений, злобного вышучивания и т. п.)

Фактически тем же путем идут последователи маркиза, начиная его литературными эпигонами – заканчивая современными создателями контента для порно-роликов. Формально «словесный садизм» отчасти просматривается в произведениях экспериментальной прозы (например, у Даниила Хармса) и постмодернистской литературы (в частности, у Владимира Сорокина, Виктора Пелевина, Дмитрия Пригова): деконструкция объекта через словесное глумление над ним. Экспериментальная проза начала прошлого века глумилась над традицией, над устоявшимися культурными формами. Постмодерн глумится над литературной классикой. Но здесь глумление «окультурено» и «охудожествлено». Это не коммуникативная стратегия, а лишь творческий метод.

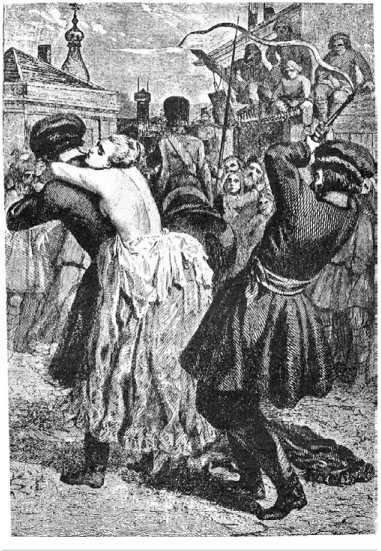

Шарль Мишель Жоффруа «Наказание княгини Лопухиной», гравюра из книги Фредерика Лакруа «Тайны России. Картины политики и морали Российской Империи», 1845

Видный общественный деятель и журналист XIX века Михаил Семевский описал пытку в 1743 году Натальи Лопухиной, бывшей статс-дамы императрицы Елизаветы Петровны. В этом описании ужаснее корчей на дыбе и сечения кнутом слова палача.

Сдавив ей горло, палач принудил несчастную высунуть язык: схватив его конец пальцами, он урезал его почти наполовину. Тогда захлебывающуюся кровью Лопухину свели с эшафота. Палач, показывая народу отрезок языка, крикнул, шутки ради: «Не нужен ли кому язык? Дешево продам!»

Некоторые историки выводят истоки неприязни государыни к Лопухиной из соперничества в любовных делах. А ведь еще двумя годами ранее ей, супруге вице-адмирала, была высочайше отписана волость в Суздальском уезде с «говорящим», словно по иронии судьбы, названием Глумовская…

В социальном плане глумление часто смыкается с хамством, о котором рассказывается в следующей главе. В западной психологии существует частично объединяющий оба эти феномена термин вербальное угнетение, означающий коммуникативное господство, доминирование с помощью речи (см., например, работы американского психолога Патрисии Эванс). Крайняя форма вербального угнетения – полное обесценивание адресата.

Блистательный пример находим в рассказе Фицджеральда «Изверг» или в другом переводе «Изувер» (The Fiend). Не имея возможности физически отомстить убийце своих жены и сына, герой рассказа регулярно посещает его в тюрьме и всякий раз изобретательно измывается над ним, применяя угрозы, оскорбления, насмешки. Для самой изощренной словесной пытки используются книги, вгоняющие убийцу в черную меланхолию. Среди них «Тысяча историй болезней на почве сексуальных извращений», сборник проповедей с описанием мучений грешников в аду или детективы с вырванными последними страницами.