Устрашай и властвуй

Угроза, превращенная в инструмент властного принуждения и репрессивного контроля, уже не просто жанр злоречия, но особый формат коммуникации. Специфический тип речи, научно именуемый дискурсом устрашения. Одна из самых наглядных исторических иллюстраций – инквизиторские речевые практики.

Франсиско Гойя «Монах разговаривает со старухой», 1824, акварель на слоновой кости

Упрощенно-вульгарное представление сводит эти практики к демономании и демонофобии. На самом деле суть их прежде всего догматическая и лишь затем визионерская. Как превратить идею в догму – нечто, не требующее доказательств и защищенное от критики? Прибегнуть к устрашению, использовать угрозу сначала как кнут, а затем как вожжи.

Иррациональная составляющая догматического страха – убежденность в тяжести смертных грехов и происках дьявола, рациональная – неотвратимость кары за вероотступничество. В ситуации удвоенного

прессинга угроза становится эталонным воплощением злоречия, официально не считаясь злоречием. Инквизиторство сконструировало зловещий образ еретика как универсального жупела и выстроило пантеон «врагов христианской веры».

Показательно происхождение понятия maleficium (злодеяние, преступление, нанесение вреда) из maleficia (лат. «чары, колдовские средства»). А охота на ведьм (англ. witch-hunt), возникшая как уголовное преследование подозреваемых в колдовстве, превратилась во фразеологизм со значением «преследование и дискредитация инакомыслящих».

Изобличение чародеев строилось не только на физическом насилии, но и непосредственно на речевом воздействии. Известный прием – «испытание слезами»: подозреваемой в ведовстве зачитывали отрывок из Библии, если она не проливала слез – ее связь с дьяволом считалась доказанной. Другой словесный способ выявить ведьму – заставить идеально, на одном дыхании и без запинок, прочитать молитву «Отче наш». Еще – требование вызвать сатану либо отменить якобы наложенное заклятье.

Томпкинс Харрисон Маттесон «Испытание ведьмы», 1853, холст, масло

Светские аналоги устрашения – репрессивные практики судопроизводства и политического сыска. Вспомнить хотя бы Тайную канцелярию, которая, как писала Екатерина II, «наводила ужас и трепет на всю Россию» и заставляла всякого «умирать от страху, чтобы каким-нибудь неосторожным словом не привлекли его к делу». Именно угроза как род злоречия и лишь затем уже закон как юридическая сила обеспечивали повиновение подданных огромного государства.

Одной из самых эффективных была угроза доноса в ту же Тайную канцелярию, а одним из самых частотных слов в протоколах допросов было «устрашать». Дополнительным способом устрашения было зачитывание длинных приговоров с непонятными простолюдинам словами и оттого еще более пугающих.

Советский плакат, худ. В. Теванян, 1941

К подследственным применялась еще и угроза пытки – демонстрация пыточных орудий и леденящее душу описание пыточных мук. Это была целенаправленная, последовательно реализуемая и тщательно отработанная стратегия запугивания болью. Так, Емельяну Пугачеву на допросе сообщили, что императрица разрешила вести дознание «с полной властью ко всем над ним мучениям, какие только жестокость человеческая выдумать может». Хотя в действительности пытка к тому моменту была запрещена, не ведавший об этом бунтовщик дрогнул и начал давать показания.

Впоследствии экспрессивный и коммуникативный потенциал угрозы широко эксплуатировался в политических карикатурах, революционных листовках, военных плакатах. Здесь угроза одновременно и визуальный образ (персонификация возмездия), и словесная формула (воинственный клич, боевой призыв). Карикатурное исполнение придавало угрозе еще и пародийную интерпретацию. В тиражируемом образе маленьких, напуганных, охваченных паникой людишек высмеивалось малодушие и осуждалась трусость.

Горазд грозить

В русской лингвокультуре умение запугивать издавна воспринималось как демонстрация удали и молодечества (гл. XV). Бравада иногда становилась смягчающим обстоятельством даже в официальной оценке угрозы. Любопытный пример датирован 1700 годом. Петра I известили, что псковский стрелец Семен Скунила грозил «уходить государя». Когда же опрошенные стрельцы единогласно заявили, что Сенька просто горький пьянчуга и азартный игрок, это неожиданно смягчило царский гнев. Смертную казнь заменили кнутом и сибирской ссылкой.

В ситуациях крайней опасности, высочайшего риска сопротивление угрозам традиционно считалось проявлением стойкости и отстаиванием чести. Принуждение запугиванием, получающим достойный отпор, – один из самых распространенных исторических сюжетов. Вспомнить хотя бы отважное неповиновение патриарха Гермогена польским послам.

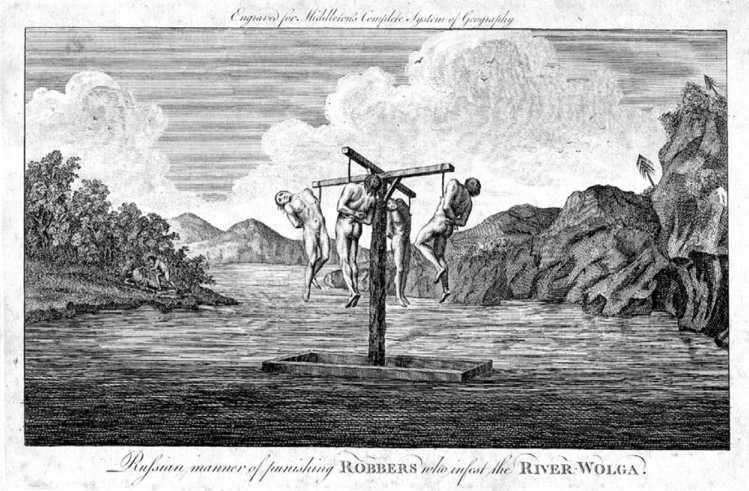

«Наказание пиратов на Волге», гравюра из книги Чарлза Миддлтона «A New and Complete System of Geography», 1777

Народные устрашающие формулы сплошь построены на гиперболе.

Вдвое загну да за угол заткну! Согну тебя в дугу да и концы на крест сведу. Возьму за хвост да перекину через мост! Где я лисой пройду, там три года куры не несутся.

Супостатов грозились выжечь и конским хвостом пепел разметать, в пушку зарядить и на ветер выстрелить.

Грабителей и бунтовщиков стращали на плотах перевешать да вниз спустить.

«Что вы мне угрожаете? Боюсь одного Бога!» – ответил несгибаемый патриарх на запугивание смертью. Такой ответ, по сути, инверсия латинской формулы quos ego. Упоминание Гермогеном страха божия – напоминание о высшей иерархии власти. Аналогичный по смыслу ответ дает булгаковский Иешуа на угрожающее напоминание о том, что его жизнь висит на волоске: «Перерезать волосок уж наверно может лишь тот, кто подвесил».

При этом народная мораль осуждала угрозы необоснованные и пустопорожние, не приводимые в исполнение. Кто много грозит, тот мало вредит. Не горазд биться, а горазд грозиться. Хорошо на того грозиться, кто угроз боится. Иной грозит, а сам дрожит. Не грози на грязи, сперва вывези. Своих не стращай, а наши и так не боятся. Не всякая собака кусается, а всякая брешет.

В повседневно-бытовом общении использовались отговорки на угрозы. Отговорки могли быть универсальными («Не таких видали, да редко мигали!») и отражающими конкретные нападки («– Насру тебе! – Пусть черви сточат твою сраку!»). Такие ответы сродни ритуальным формулам-оберегам, разве что отличались содержательным разнообразием.

Павел Чистяков «Патриарх Гермоген в темнице отказывается подписать грамоту поляков», 1860, холст, масло