В немилости у взрослых

Во все времена порицание было инструментом воспитательного воздействия. Родители, учителя, наставники отчитывали, журили, распекали детей. Претензии стары как мир, о чем написано еще Аристофаном в комедии «Облака»: «…И почтительным сыном родителю быть, не роптать, не ворчать и не вздорить. И отцу-ворчуну не перечить ни в чем, не ругать его рухлядью старой. И за долгие годы забот и трудов не платить ему черствою злостью».

Поль Сеньяк «Разбитая тарелка», сер. XIX в., дерево, масло

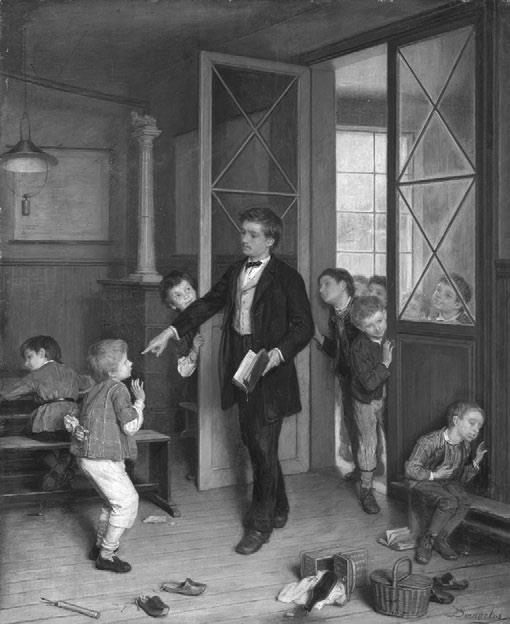

Андре-Анри Даргела «Пойман на месте преступления», сер. XIX в., дерево, масло

Густав Иглер «Разбитый кувшин», 1876, холст, масло

Уильям Генри Найт «Разбитое окно (Кто бросил камень?)», 1855, дерево, масло

Алексей Венецианов «Вот-те и батькин обед!», 1824, холст, масло

Харитон Платонов «Крестьянская девочка (Молоко пролила)», 1876, холст, масло

Александрийский поэт III века до н. э. Геронд (Герод) дал очень меткую характеристику мерам, к которым прибегали родители, бессильные повлиять на своих чад.

Обессиленная леностью и непослушанием сына-подростка Метротима приходит к своему родственнику, учителю Ламприску, волоча за руку своего сорванца Коккала. Вначале она просит Ламприска, чтобы тот велел рабу взвалить Коккала себе на плечи и задать ему «такую порку, чтобы его скверная душа осталась ему на одних губах». Затем жалуется, что сын разорил ее азартными играми и походами по злачным местам. Что исправно натираемая ею воском учебная доска сиротливо лежит возле его кровати, забытая и ненужная. Что «намедни отец заставил его разбирать по складам слово Марон, так этот грамотей Марона превратил в Симона». Когда же «велят ему сказать какое-нибудь место из трагедии, приличное его возрасту, – он цедит, как сквозь дырявый мешок». Ламприск обещает вразумить неслуха домашним арестом, а также розгами и чтением книг.

Детей ругают чаще всего за дело: шалости и проказы, порчу вещей, невыполнение поручений, отлынивание от учебы и помощи по хозяйству. Из живописных полотен на эту тему можно составить целую летопись разоблачения и осуждения.

При этом действительно провинившиеся дети обыкновенно заранее предчувствовали и отлично понимали, за что они получат взбучку, схлопочут нагоняй. Как и взрослым, детям свойственны и осознание вины, и сожаление о проступках, и искреннее раскаяние – а вовсе не только страх наказания, как это иногда преподносилось в дидактических трактатах.

Иван Богданов «Новичок. Подмастерье сапожника», 1893, холст, масло

Картины вызывают литературные ассоциации с чеховским Ванькой Жуковым, отданным «в ученье» к сапожнику Аляхину и постоянно получающим от него «выволочку», а еще с героем горьковского «Детства», которого «учит жизни» суровый дед Каширин. и сожаление о проступках, и искреннее раскаяние – а вовсе не только страх наказания, как это иногда преподносилось в дидактических трактатах.

Михаил Ватутин «Воспитатель», 1892, холст, масло

Кирилл Лемох «Где болтались?», 1897, холст, масло

Горько и печально, что вдобавок к справедливым укорам дети получали незаслуженную брань – по неразумию и жестокосердию взрослых. Здесь порицание обретает наиболее неприглядные и самые постыдные формы. Такие сюжеты чаще встречаются в русском изобразительном искусстве. Даже если ребенок действительно провинился, на полотнах отечественных художников он выглядит подчас более обиженным и несчастным, чем в изображении европейских мастеров.

Кирилл Лемох «Упрек», 1880-е, холст, масло

Ученики-мученики

К детям широко применялись и осрамительные наказания. В школах практиковалось позорящее наказание «Мидасовы уши». Нерадивого или шаловливого ученика ставили в центр класса в бумажном колпаке с ослиными ушами и надписью dunce, Dussel, ane (англ., нем., фр. – дурак, тупица, остолоп, болван). Название отсылает к античной легенде о царе Мидасе (гл. IV).

Еще цепляли ученикам на спины тетрадки с ошибками или вешали на шею грифельные доски и оставляли «стоять столбом». Выставляли на школьный двор, водили по классам, принуждая выслушивать издевки и терпеть нападки однокашников.

В институтах благородных девиц провинившихся ставили в столовой без форменного передника – такое наказание называлось «столпник» и символизировало публичное раздевание. Похожая экзекуция описана в повести Лидии Чарской «За что?»: «Обыкновенно перед первою парою [шедших строем воспитанниц] ставили какую-нибудь провинившуюся ученицу, – “на позор”, как говорили в институте, – и называли ее “факельщиком”. Наказанная таким образом шла всегда, закрыв лицо руками, вся в слезах».

Впечатляет воспоминание романистки Софьи Хвощинской о Московском Екатерининском институте: «Чуть шорох или смех в классе, и виновная уже у черной доски; слово в оправдание, и она без передника; шепот неудовольствия – и весь класс “debout” (фр. стоя) или без обеда. <…> Раз мы засмеялись, раздевая друг друга… Тогда, как стоял ряд, так его и повалили на колени, как карточных солдатиков. На коленях простояли до полуночи».

Маттейс Нейве «Школьный интерьер», нач. XVIII в., дерево, масло

Анри Жюль Жан Жоффруа «Будущий ученый», 1880, холст, масло

Ральф Хэдли «Наказание прогульщика», 1899, холст, масло

Помимо психологических травм от избыточных и несправедливых порицаний, не говоря уже о позорящих наказаниях, их порочность заключается в обесценивании всего положительного. Достойное одобрения преподносится как случайное, сомнительное, единичное. Из советской прозы вспоминается рассказ Юрия Яковлева «Собирающий облака».

Когда он приносил домой четверку, отец пожимал плечами и говорил:

– Это тебе повезло.

А когда в дневнике появлялось замечание, отец усмехался:

– Очень приятно! Чего еще от тебя ожидать!

– Так я не виноват… – пробовал было возразить Малявкин-сын.

– Ты всегда не виноват! – обрубал Малявкин-отец.

Он не желал выслушивать никаких объяснений.

Постоянный психологический прессинг, коммуникативное давление и вечная боязнь отрицательной оценки калечат детскую душу, ломают характер, уродуют личность.