Продернуть себе подобного

В 1840-1850-е годы в речевой обиход входит глагол продернуть – то есть резко раскритиковать, агрессивно осудить, дурно отозваться. Слово пришло из школьного жаргона, где означало пристрастный опрос, жесткое испытание по всем разделам изучаемой дисциплины.

Аполлон Григорьев описал эту речевую манеру в статье «Великий трагик» (1859): «Я знал целый кружок, в котором продергивание, критическое отношение друг к другу – было чисто догматом… В самом кружке каждый любил систему продергивания только в отношении к другим и никак не мог сохранить надлежащего спокойствия, когда очередь доходила до его собственной особы». Ну, это вполне понятно и вовсе не удивительно.

Выразительный образ критикана-продергивателя находим в романе Писемского «В водовороте». «Творения его, кроме ума и некоторого знания, имели еще свойство невообразимой бранчливости, так что Миклаков сам даже про себя говорил, что ему единственный свыше ниспослан дар: это продернуть себе подобного!»

Вершину олимпа литературных зоилов позапрошлого столетия по праву занимал незабвенный Виктор Буренин. Если его суждения о Бунине, Блоке, Брюсове еще можно считать просто злобными нападками, то высказывания о поэте Семене Надсоне – уже критиканство на грани с глумлением (гл. X). По мнению Короленко, «того, что проделал Буренин над умирающим Надсоном, не было ни разу во всей русской печати. Никто, в свое время читавший эти статьи, не может ни забыть, ни простить их». Тургенев справедливо назвал Буренина «бесцеремонным циником, пренебрегающим приличиями в печати».

Примерами критиканства, доходившего до травли (гл. X), изобиловало советское время. 28 марта 1936 года в ленинградском Доме писателей произошел из ряда вон выходящий случай. Прямо из зала собрания, на котором обсуждалась борьба с формализмом в литературе, исчез прозаик Леонид Добычин. Прежде его дружно поносила советская критика, обвиняя в подражании Джойсу (Ефим Добин), обзывая «наш ленинградский грех» (Наум Берковский), считая его творчество «позорным» (Осип Резник). После разгромного обсуждения дали наконец слово писателю. Добычин обвел взглядом толпу хулителей и произнес всего одну фразу: «К сожалению, с тем, что здесь было сказано, я не могу согласиться». Затем вышел из зала – и больше его никто не видел…

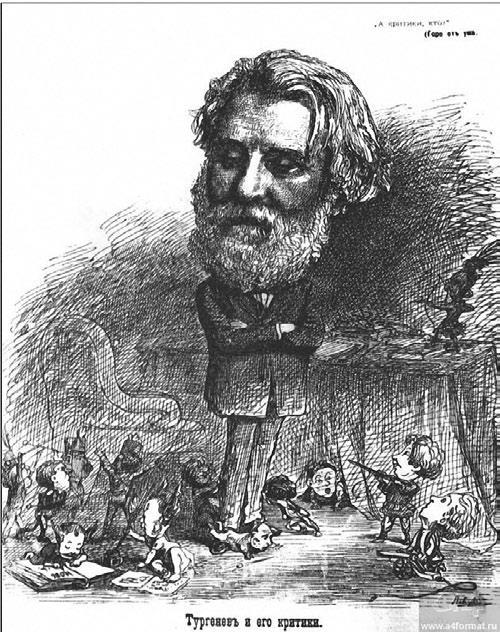

Александр Лебедев «Иван Тургенев и его критики», 1879, литография

В сатирической миниатюре Тургенева «Писатель и критик» зоил приходит в рабочий кабинет к литератору и выражает удивление: мол, как же так, после стольких нападок тот все еще продолжает сочинять?! Писатель напоминает зоилу известную басню: лиса попалась, несмотря на все ее хитрости, а кошка просто залезла на дерево – так и спаслась от собак. Затем писатель огорошивает критикана сообщением о том, что тот стал комическим персонажем его книги.

Замечательный портрет критикана находим и в чеховской юмореске «Ряженые»: «Вот шествует нарядившийся рецензентом. Этот загримировался неудачно. По его бесшабашному лаю, хватанию за икры, скаленью зубов нетрудно узнать в нем – цепного пса…»

Приписывая себе мнимые заслуги улучшения общества, критикан демонстрирует лишь самомнение и невоспитанность. Агрессивное порицание, подмена аргументации злобным поношением порождает эниссо-фобию (греч. enisso – порицать, бранить) – боязнь критики, страх оценочных высказываний и аплодоксафобию – боязнь мнений вообще.

Нынче критиканство по-прежнему хищно раздувает зоб и кукарекает дурным голосом. Только если раньше оно воспринималось более-менее однозначно негативно, то сейчас агрессия часто отождествляется со смелостью, жестокость – с принципиальностью, бесстыдство – с искренностью, бесцеремонность – с прямотой, скандальность – с правдоборче-ством. Зоил обретает романтический ореол «борца за свободу слова», «провозвестника новой истины», «неподкупного ниспровергателя дутых авторитетов».

В советское время ярким воплощением критиканства была проработка – публичное осуждение на собраниях. Начиная производственными совещаниями и педсоветами – заканчивая заседаниями пионерских и комсомольских отрядов. Проработка требовала ответных речевых действий: осуждаемый должен был вначале поведать собравшимся, как он «докатился до жизни такой», а затем отмежеваться от идеологически вредной группировки, покаяться в отступлении от партийного курса, доказать верность чувству локтя, поклясться в верности делу коммунизма…

Марк Абрамов «Нобелевское блюдо», карикатура в газете «Комсомольская правда», 1958

После присуждения в 1958 году Нобелевской премии Борису Пастернаку его накрыли сразу две волны травли – в советской печати и в литературном цехе.

Газета «Правда» опубликовала обличительную статью Давида Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Сергей Михалков подписал злобную карикатуру Марка Абрамова уничижительной эпиграммой: Антисоветскую заморскую отраву Варил на кухне наш открытый враг.

По новому рецепту как приправу Был поварам предложен пастернак.

Весь наш народ плюет на это блюдо: Уже по запаху мы знаем что откуда!

В историю злоречия вошли знаменитые фразы: «Я Пастернака не читал, но осуждаю»; «Свинья не гадит там, где жрет, а Пастернак это сделал»…

Советский плакат, худ. В.С. Иванов, 1953

Советологи справедливо усматривают в проработке те же архаические элементы ритуальности, что и в других осрамительных практиках. Это и роли-маски, и мотив жертвоприношения, и жесткая процедурная упорядоченность. При всей внешней регламентированности и строгой официальности проработка была в шаге от той же травли, а в политической сфере могла стать сигналом к репрессиям.

В российской прозе немало примеров проработки – достаточно назвать произведения Леонида Леонова, Анатолия Рыбакова, Александра Чаковского, Владимира Дудинцева, Бориса Горбатова. Деструктивная и расчеловечивающая суть этой словесной процедуры отлично описана в рассказе Ирины Грековой «Без улыбок». Героине снится, будто она труп, вокруг которого кружат стервятники с криками «прор, прор», что означает «проработка».

В рассказе Владимира Сорокина «Заседание завкома» проработка подвергается сокрушительной постмодернистской деконструкции, изображаясь в декорациях гротеска и абсурда. «Хохлов громко заплакал. Симакова вывела его из-за стола. Хохлов наклонился, спрятав лицо в ладони. Симакова крепко обхватила его сзади за плечи. Ее вырвало на затылок Хохлова. Отплевавшись и откашлявшись, она закричала сильным пронзительным голосом: – Прорубоно! Прорубоно! Прорубоно!..»