Через речку быструю

Свинья опять подрыла закуток и выбралась на волю. Сковырнула тесину, что покрывает завалинку, забралась внутрь, зарылась в опилки и похрюкивает. Нежится под летним солнцем, улыбается. Запах полуденного разноцветья кружит голову, дурманит. Косить в солнцепёк не с руки. Пётр спешит с колхозного надела передневать дома. Увидал в завалинке сопливый свиной пятак:

– Ах ты лешая! Язви тебя! – огрел жирную граблями. Пёстрая свинья с визгом выскочила из опилок и понеслась… понеслась… Визг повис в полуденном зное…

– Батюшки! Задремала! – Авдотья за столом. Удивлённо трясёт головой, трёт глаза шершавыми руками. За окном избы ночь. Льёт как из ведра. На столе поскрёбками машинной отработки коптит катанок. Стопка из-под денатурата пахнет казённо, обочь – недогрызенная репа.

Этот сон про Петра преследует вдовую Авдотью не первый год – стоит лишь прикрыть глаза. И так в нём отрадно да ласково! Давно уж нет у неё свиньи. Опилки в завалинке осели, почернели, взялись плесенью. И Петра нет. Ровно четыре года назад его взяли на войну. Уходил с похмелья. Все пятнадцать красовских мужиков в то утро маялись. Лейтенант у конторы их строит, а они мычат. Спустя два месяца прилетела в Красово первая похоронка. Ещё через месяц – вторая – на её Петра. На остатнего пятнадцатого мужика – кума – через год. Время пролетело…

Сентябрь в победном сорок пятом вышел мокрым, холодным. Ботва в огородах почернела. Стёжка, что сбегает от хутора к реке, поросла за лето колким бурьяном – не пройти.

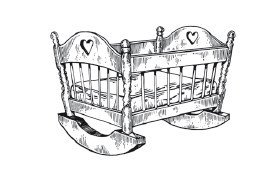

Кумовой дочке нынче четырнадцатый пошёл – хорошо куме. Добрая она – кума, угостила вот. А у Авдотьи раньше был сын, полугодовалый. Той же первой военной осенью схоронила. В ночь забил его кашель, утром – жар. Младенчик горячо сопел в своей люльке, а к вечеру затих. Авдотье в ту пору отчего-то не плакалось. Сама рыла могилку в грязи под дождём, сама и снесла его на ту гору, где погост.

Тесовая крыша над Авдотьей – что твоё сито. В ночи за печкой – кап, кап. У двери капли звенят опрокинутым ведром. Огонёк тусклого каганка нет-нет и вздрогнет. Тени жмутся по тёмным углам, вздыхают. На подловке, где почти истлел Петин табак, будто шаги? – скрипит потолок. Дверь на крючке. Авдотья опять укладывает туманную голову на стол, подсовывает руку, смежает веки. Голова кружится, ночь куда-то плывёт… Делается сладко…

…Она сама разогнала докучливую свинью, укрыла завалинку, уселась. На руках посапывает младенчик. Он возится, куксится, вот-вот проснётся. Авдотья его баюкает, колышет. Вполголоса напевает малышу писклявую-расписклявую. Ту самую, за какую Петя её полюбил:

Черезы речку быстраю-у

Я мосточик выстраю…

Малыш во сне беззубо улыбается. С луга тянет скошенной травой. От переправы подымается Пётр, на плече коса и грабли.

…Ходи, ми-лый, ходи, мой,

Ходи летом и зимой.

Пётр с солнца бронзовый. Соломенные волосы слиплись. На рубахе пятна соли и присохшей пыли. Он улыбается, отчего-то идёт мимо. Песне будто не рад? Малыш завозился, захныкал…

– Батюшки! Снова я что-то. – Авдотья подняла лицо от стола, со сна хлопает глазами. Отлежала скулу, растирает её шершавой ладонью, мнёт воспалёнными костяшками пальцев.

По стене ходят тени. В избе промозгло, солома в печи давно прогорела, даже печку не просушила. В омшанике за стеной словно кто-то дышит? В окне не хватает одной шибки – Авдотья по весне её вынесла, когда неуклюже вынимала зимнюю раму. Заткнула тогда впопыхах прореху тряпьём. Теперь тряпьё отсырело, воняет плесенью. В окно из тьмы будто кто засматривает? А ночь всё тянется, тянется, и нет ей края.

С трудодня ноет спина. Авдотья вытягивается на лавке подле стола, глядит в потолок. Прямо над ней крюк. На нём раньше колыхалась люлька. В ней-то в ту первую военную осень и затих её младенчик. В углу чернеет закоптелая паутина. На стене треснутое зеркало и Петина фотокарточка в рамке. Авдотье припомнилось, как Пётр в тот предвоенный год ходил на село смотреть расстрел тамошнего попа. Надо было против попа что-то подписать – сулили помощь. Муки, что ли, по три фунта, совсем не густо и похлебали-то. На это событие, помнится, наехал городской фотограф из газеты. Потом, как с попом кончили, всех желающих и пофотографировал. И Петечку вот… Ездили с ним после в город за карточкой, морс пили на станции…

В трубе истошно взвыло. Ветер налёг на дверь, сорвал её с крючка. В избу ворвался сырой сквозняк, погасил каганок. Окно выплюнуло из прорехи волглое тряпьё. Авдотья вздохнула, поднялась накинуть крючок.

А за окном такая круговерть! Ни огонька по хутору, ни собака не забрешет. Что-то кружит, что-то воет, скулит, шастает во мгле. Хозяйка нащупала на печи серники, запалила каган. Лохматые тени разметались по углам и затаились. Тусклый свет замерцал в зеркале, задрожал под щербатым окном на мокрой покоробленной Петиной роялке. Авдотья потянула её за ремень, гармонь болезненно захрипела. Хозяйка уселась на сундук, приняла инструмент на колени, огладила. Зажмурилась, медленно вполсилы растянула слипшиеся меха. Роялка гнусаво запищала: «Иии-ииии». Авдотья подхватила писк:

– Ии-ии… ии… и-ходиии, миии-лыйиии, ходиии, мойиии… Ходи-ии… ии…

Уронила голову на грудь.

В ушах зазвенели кузнечики, в нос ударили летние запахи, солнце ослепило.

Свинья возобновила свой подкоп. «Батюшки, никак сызнова, лешая, принялась?» Из-под стены закутка показался её грязный пятак. Свиное рыло посовывается в расширяющуюся брешь, похрюкивает. Как пить, вылезет. «Ходи, Петя, ходи, мой! Гляди, чего делает!» Петя подымается от переправы, коса позванивает о грабли…

За печкой звякнула и грохнулась кочерга.

Авдотья с перепугу подпрыгнула, с силой отшвырнула от себя гармонь. Та загремела к двери, насорила щепками и долго уныло выдыхала. Тоска холодной змеёй поползла за пазуху, защекотала:

– Да за чево мине это… такое?! Петенька, ирод, за чево? За чево ты со мною… так?!! Ууу!.. Ууу… – Женщина завыла, залилась слезами.

На столе всё так же беспристрастно колеблется коптящий огонёк, освещает вдовью избу. Под столом отсвечивает золочёными ножками табурет, который покойный хозяин смастерил перед войной из резного церковного киота, преподнёс супруге.

Авдотья всё выла и ревела, потрескавшейся шершавой рукой размазывала своё горе по сморщенному подбородку. Её седеющие немытые волосы слипшимися прядями выпадали из-под чёрной косынки, мотались по лицу, мокли в слезах. Крюк для детской люльки чёрным когтем повис над её бабьим житьём. Зайдясь в рёве, Авдотья упала на кровать, уткнулась в подушку, зажмурилась:

– Ууу… Ууу…ууу…

– Ты чево это, глупая? Чево, говорю, убивашься? – перед ней улыбается муж. На плече коса. Граблями он только-только запустил в жирную свинью, они валяются поодаль. Спелёнатый младенец дремлет в мураве у ног, звенит в зените жаворонок.

Авдотья упала мужу на грудь, рыдает, всхлипывает:

– Петь, и ты не помнишь, да?

– Чево ещё не помню, Дуняш?

– Я ведь нонче народилась, день рожденье моё. Чай, не помнишь?

– Ааа, вона что! Ну?

– Ты вот, вишь, не поздравил. Одна кума только, добрая она. Денатурату поднесла, а я-то… я-то… Ууу…

– Да чево ты-то?

– Сама его, одна… Ты-то вроде как помер?

– Ну-у, пошла горевать! Беда-то… Тебе ж нынче всего-то двадцать пять, чай, успеем ещё попраздновать, а? Жисть, Дуняша, впереди. Войну вот решили…

Вдова всхлипывала, размазывала по мужней пропотевшей рубахе свою обиду – всё не могла надышаться. После пригрелась, обмякла на подушке.

…Луг белеет ромашками, рытвина под свиным закутом отдаёт землицей. Сосновая тесина валяется подле завалинки, смолится, блестит каплями на солнышке…