Я МОНАШЕСТВУЮ В СВЯТОЙ АННЕ

И вот, я в приемной у старца Григория. Отец Иоаким принес мне положенное святогорское угощение и тут же получил задание поселить меня в келию рядом с келией старца. Вскоре нам сообщили, что комната готова. Я с нетерпением толкнул дверь и очутился в своей комнатушке, сердце мое переполнилось счастьем. Отец Иоаким вошел вслед за мной и, как тренер, дал мне первые наставления:

— Дитя мое, келия для монаха — арена. Здесь тебе предстоит вступать в состязания с диаволом и своими страстями, и стараться всегда выходить победителем. Тогда твой Ангел-хранитель будет радоваться за тебя, а Господь — благословлять твою брань. Поэтому отсюда и прямо в рай!

— Молитесь, отче, чтобы диавол никогда не возрадовался о своей победе, — ответил я с волнением и облобызал его сухощавую руку.

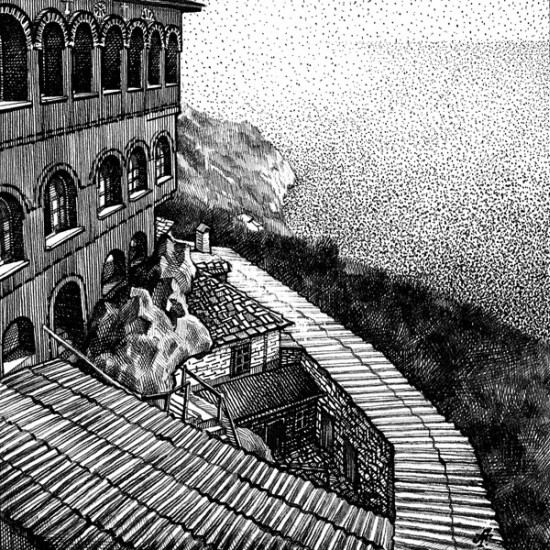

Когда он ушел, я закрыл за ним дверь и остался один на один со своими мыслями: «Боже, отсюда, и прямо в Рай!» Затем окинул взглядом свою маленькую келию. Ее размеры не превышали два на два с половиной метра. Из мебели здесь была одна деревянная кровать, одна древняя икона Божией Матери и небольшой столик возле окна. Из этого окна, как с самого верха какого-нибудь огромного амфитеатра, открывался почти весь скит, потому что калива была построена в одной из самых высоких его точек. Передо мной раскрывалась удивительная панорама — далеко до самой глубины горизонта простиралось море. Абрикосовое дерево пыталось дотянуться до моего окна. На столике стоял светильник.

На первых порах я чувствовал себя в этой комнатушке немного стесненно — она была низкой, узкой, наводящей тоску. Однако вскоре, когда до меня стал доходить смысл такого ее устройства, это чувство прошло. Почти во всех киновиях и каливах келии маленькие, как крипты, как норы, и имеют низкие потолки. Такая теснота очень помогает монаху в стремлении обратить ум внутрь себя, а затем направить его к самой основе своего бытия — сердцу.

Итак, это моя келия! Здесь мне предстоит прожить всю жизнь. Здесь будут мои молитвы, мой труд, моя борьба, мои слезы, мои радости. Все здесь. Начиная с сегодняшнего дня. Не ведая, когда все закончится. Моим спутником будет ее убожество, моей силой — ее прошлое. Сколько людей прошло через нее! Сколько молитв, какие поклоны, какие скорби, какие поединки с искусителем — мысленным Амаликом! Может быть, моя келия некогда принимала монахов, которые, «подвигом добрым подвизавшись, течение совершив, веру сохранив», теперь святые в торжествующей Церкви.

Немного обустроившись, я пошел к старцу. Он был спокоен, с улыбкой на устах, которую не часто можно увидеть на его строгом лице.

— Посиди немного, пока не зазвонят в колокол на вечерню, — сказал он мне.

Ждать долго не пришлось. Когда один молодой монах приблизительно моего возраста, Григорий — услышал я его имя, — вошел в приемную, сделал поклон перед старцем и затем поприветствовал меня с большой сердечностью.

— Пусть Господь даст тебе крепость и терпение, — пожелал он мне.

Тут зазвонили в колокол, созывая нас на вечерню в церковь каливы. Обстановка здесь была бедная, но вдохновляющая. Старые стасидии, древние иконы, простые лампадки. Две выцветшие завесы закрывали Царские врата и северную сторону храма. Старец показал мне стасидию, которую я буду занимать во время богослужений. Во второй стасидии старца располагался отец Иоаким. Его неподвижная молитвенная поза, его аскетическое лицо и длинная густая борода украшали священное место, как какая-нибудь византийская икона древнего святого. Маленький, любопытный и пока еще чужой, я переводил свой взгляд с одного предмета на другой, привыкая к новой обстановке.

Вечерня закончилась быстро. Простая и краткая, исполненная ритма, но и благоговения. Отец Григорий — самый младший брат — побежал готовить трапезу. Солнце еще не зашло, когда мы сели ужинать. Все производило на меня сильное впечатление, и мне хотелось все узнать, если возможно, в первый же день. И за трапезой я был скрупулезным наблюдателем. Смотрел, как и что едят, как вообще относятся к пище.

Закат застал нас — меня и старца — сидящими на каменных скамейках за пределами каливы, возле одной исихастской келии, которую называли «уединенная».

— Как тебе понравилось наше место, Георгий?

— Очень хорошее, старче.

— Ну вот, отсюда и в небо, дитя мое.

— Вашими молитвами, старче. Хочу, чтобы вы мне помогли.

— Безусловно поможем тебе благодатью Божией. Поэтому человек и приходит жить среди братии, чтобы старец и братья помогли ему в достижении его боголюбивой цели.

С вниманием и радостью слушал я слова старца.

— Теперь, — продолжил он, — мы совершим с тобой первую ознакомительную прогулку, чтобы ты познакомился со всем нашим скитом. Вот, ниже от нас — калива святого Евстафия, дальше — Честного Предтечи, еще ниже — Святой Серафим Фанурийский, правее — Святые Апостолы, напротив — калива Сретения. Если смотреть прямо вниз — увидишь каливу Архангелов. Сразу же под скитским кириаконом — калива Вознесения, где старцем отец Никодим Киприот. Вон там на краю справа живут иконописцы Карцонеи, а внизу, в каливе Честного Креста — община Анания, в которой подвизается около одиннадцати братьев. Почти в центре скита, как ты уже знаешь, находится кириакон, посвященный святой Анне, которая, после Божией Матери, предстательствует за всех нас здесь живущих. Ее святые мощи и чудотворная икона создают особое ощущение ее присутствия среди нас.

Старец еще долго рассказывал мне о ските, о Святой Горе, о монахах, о Православии. А я слушал ненасытно, с удовольствием. Я то смотрел на его воодушевленное лицо, то устремлял свой взор за горизонт, размышляя, какую же «грязь» я оставил в миру; затем опять склонялся к земле, по которой ступал, и, рассматривая ее, думал, какой безценный бриллиант я здесь нашел.

«Какая польза человеку, — размышлял я, — если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» Монахи — это лучшие купцы. Мало теряют, но много приобретают. Оставляют малое и приобретают большое. Пренебрегают временным и предпочитают вечное. Отрекаются от земного и стяжают себе «сокровище на небеси».

* * *

Со временем мои сведения о ближайшем и дальнем окружении становились все полнее. Старец был строгим монахом, немилосердно жестким по отношению к себе, не дающим попущения в монашеских началах, непреклонным. В этом свою роль сыграл факт, что когда-то в греческой армии он был командиром роты. Однако у него было доброе, исполненное любви сердце.

Отец Иоаким был иеромонах с безукоризненным поведением, аристократ, однако при этом и подвижник. Его некоторая возвышенность над другими была выражением его высокой внутренней духовной жизни, а также остатками того, что он, будучи много лет архимандритом в Америке, занимал там видное положение. Воспитанность этого человека вызывала у меня каждый день все большее восхищение. (Об отце Иоакиме я написал в первой книге из серии «Современные святогорские образы».) Старец часто говорил мне: «Малыш, смотри на отца Иоакима. Он из тех немногих монахов, которые последовательны в своей монашеской жизни».

Затем — отец Серафим. Молодой монах родом из Спарты. Свои детские и юношеские годы он провел в Америке. Там познакомился с отцом Иоакимом и с такой верой предался ему, что из самой Америки последовал за ним на Святую Гору. Он говорил нам, что, когда впервые познакомился с ним, подумал, что этот человек — какое-то неземное существо, и невозможно, чтобы он был рожден матерью. Отец Серафим был крепок телом, и поэтому старец часто возлагал на него тяжелые работы по каливе.

Отец Паисий был тоже из Америки и тоже духовное чадо отца Иоакима. Неграмотный, но верующий, ревностный монах; он был нашим садовником.

Чуть старше меня был отец Григорий. Старец дал ему свое имя, потому что питал к нему особую любовь. Молодой, с горячей ревностью к духовной жизни; строгий подвижник, с необычайной самоотреченностью. Он с верой следовал за отцом Иоакимом.

В то время мы ухаживали за двумя старчиками. Наши старцы взяли их себе в каливу, чтобы они в последние годы своей жизни могли иметь хоть какое-нибудь облегчение, потому что долгое время они прожили в совершенном одиночестве. Такие жесты братолюбия обычны для Святой Горы. Когда кто-нибудь стареет или заболевает, так что не может себя обслуживать, его берут к себе другие отцы, почитая это за большое благословение для себя, и ухаживают за ним со всей любовью до самой смерти.

* * *

Через двадцать дней после моего прихода в каливу мы вместе со старцем отправились рано утром в Карею, в келию Караманлидов, которые шили облачения. Их старец, по имени Христофор, родом был откуда-то с востока. Серьезная, дружная трудолюбивая братия, с непрестанной молитвой, в молчании. Они сняли с меня мерку, чтобы сшить мне рясу, подрясник и остальное, что было нужно. Мы пробыли там два-три дня, чтобы сразу все забрать и не идти вторично. От нашего скита до Кареи шесть часов ходьбы.

Когда мои монашеские одежды были готовы, мы отправились в Святую Анну. Я сильно волновался. Я нес эти одежды как некое сокровище, драгоценный наряд.

Отцы моей эпохи придавали внешнему виду большое значение. Им было непонятно, как монах может держать у себя что-нибудь, что может напоминать прошлую жизнь. Будь то обувь, будь то носки, будь то мирское нижнее белье, будь то часы или что-либо другое, что имеет малейшую связь с миром. Все должно быть отличительным — монашеским. Какую мудрость кроет в себе такое отношение к вещам! Если бы за этим следили и нынешние монахи, насколько легче было бы начинающим!

И вот, однажды в субботу, на вечерне, после положенного поклона, я облачился в монашеские одежды. Отцы, как принято в таких случаях, хором пропели торжественный догматик «Всемирную славу, от человек прозябшую…».

Теперь я был новобранцем войска Господня. Конечно, пока еще неофициально, в чине послушника. Официальное занесение моего имени в списки скита должно было совершиться чуть позже.

В начале тяжелого монашеского пути мне придавало силы присутствие моего строгого старца и святой образ отца Иоакима.

Как только я облачился в рясу, старец пожелал, чтобы мы с ним сфотографировались и я отослал фотографию своей семье, как выражение моего окончательного решения жить монашеской жизнью. Фотография сопровождалась следующей телеграммой: «Решил остаться на Святой Горе. Поэтому я в рясе. Не будьте Богоборцами, чтобы не впасть в руки Бога Живого». Содержание телеграммы было именно таким, чтобы завершились наконец все перипетии, которые столько лет мучили и меня и моих родственников.

Дело в том, что я был единственным ребенком в семье. Мой отец, Михаил, был убит в Малой Азии во время известного трагического отступления греческой армии. Моя мать осталось вдовой через тридцать четыре дня после свадьбы. Моим защитником и опекуном стал дядя, флотский чиновник. В нашем доме постоянно были драки, ремень и угрозы. Как от своей матери, так и от дяди я неоднократно получал «по первое число» за свою настойчивость в желании стать монахом.

Однако, как обычно бывает в таких случаях, позже дядя пересмотрел свое отношение и стал относиться ко мне с большим уважением. Однако особым благословением Божиим было для меня обращение моей матери. Она не просто подчинилась воле Божией, но и сама решила принять ангельский образ! В конце ее жизни я даже удостоился стать ее старцем и духовником, совершив ее постриг с именем Макария.

Итак, теперь я спокоен, зная, что благоутробный Господь, «оставляя времена неведения», дарует им теперь предвкушение вечных благ.