Книга: Портрет мужчины в красном

Назад: Поцци на студенческом балу медицинского факультета

Дальше: Как поступать с теми, кто стоит ниже в литературной (и общественной) иерархии

Как быть гостем

1. Граф Робер де Монтескью-Фезансак часто ездил ужинать к Прусту. Список приглашенных заранее согласовывался с графом (вернее, с Итурри), дабы уточнить, кто у него нынче в фаворе, а кто нет. Заказывались цветы; мадам Пруст гоняла повара в хвост и в гриву; а чтобы ублажить почетного гостя, его просили за десертом провести беседу на темы искусства и хорошего тона.

Отец Пруста, блестящий медик, специалист по холере и международным проблемам общественной гигиены, много разъезжал по свету и снискал мировую известность. Однажды персидский шах прислал ему в благодарность несколько роскошных ковров. Мать Пруста была хороша собой, высокообразованна и к тому же происходила из богатого рода (за ней дали двести тысяч золотых франков приданого). Ее отличали прекрасные способности к музыке, она «выбирала лучшую мебель для семейного дома» и, владея английским и немецким, даже помогала Марселю переводить Рёскина. Но когда в гости приезжал граф, родителей Пруста сажали в дальнем конце стола. Как-то раз Монтескью «на правах законодателя вкуса отпустил остроту с примесью дерзости» – повернувшись к Марселю, он заявил: «Сколь же здесь все уродливо!»

2. В 1891 году Оскар Уайльд в бытность свою, по выражению Поцци, «le great event» Парижа, познакомился с Прустом и получил приглашение на ужин. В назначенный вечер Пруст вернулся домой с опозданием на несколько минут. «Английский джентльмен уже прибыл?» – спросил он у дворецкого. «Да, мсье, они изволили прибыть пять минут назад, зашли в гостиную и сразу спросили, где здесь туалет, а теперь не выходят». Пруст бросился в дальний конец коридора. «Мсье Уайльд, вам дурно?» – спросил через дверь взволнованный хозяин. «Так-так, явились, мсье Пруст, – царственно отозвался Уайльд. – Нет, мне ничуть не дурно. Я думал, что буду иметь удовольствие отужинать с вами наедине, но меня провели в гостиную. Окинув ее взглядом, я увидел в другом конце ваших родителей, и храбрость мне изменила. Прощайте, любезный мсье Пруст, прощайте…» От своих родителей Марсель узнал, что Уайльд, обводя глазами гостиную, воскликнул: «Сколь же здесь все уродливо!»

«Мужчина может быть счастлив с любой женщиной, при условии, что он ее не любит». Этот изящный парадокс, вложенный Уайльдом в уста проводника его идей лорда Генри Уоттона, не относится к жизни Поцци с Терезой – разве что мы будем понимать «счастлив» в значении «способен выполнять светские функции». Но примерно в середине последнего десятилетия XIX века Поцци знакомится с Эммой Фишофф – с ней, по общему мнению, он мог бы обрести счастье. Урожденная Эмма Зедельмайер была дочерью парижского маршана, у которого среди прочих выставлялся Сарджент. На шестнадцать лет моложе Поцци, она воспитывала троих детей (причем в точности как Поцци – двух мальчиков и девочку); Эмма, женщина просвещенная, была самоуверенна, богата и неравнодушна к интеллектуальным и декоративным приобретениям. Ее муж Ойген, также выходец из еврейской среды, также уроженец Вены, был членом Жокейского клуба и владельцем Дандоло, одного из самых знаменитых беговых коней Франции. Коня назвали в честь венецианского дожа, который в 1204 году, при разграблении Константинополя, переправил в Венецию бронзовых коней, украшающих с той поры собор Святого Марка, за исключением отрезка времени с 1797 по 1815 год, когда кони, претерпев ответное похищение от руки Наполеона, обитали в Париже.

До этого знакомства Поцци ездил по служебным делам и на отдых либо в одиночестве, либо с кем-нибудь из знакомых: например, в 1896 году Колетт встретила его в Байройте с поэтом Катюллем Мендесом. Однако на следующий год (что усложняет нашу интерпретацию его законного брака) он повез в Байройт Терезу – там давали «Лоэнгрина». Их пятнадцатилетняя дочь Катрин, которая обожала музыку и умоляла родителей взять ее с собой, была оскорблена в лучших чувствах: от нее, уже jeunefille, отмахнулись, как от ребенка. Вслед матери Катрин послала обличительное письмо, в котором, как сама свидетельствует, «не стесняясь в выражениях, высказала все скопившиеся в сердце упреки, весь гнев на ее равнодушие к моим сокровенным желаниям». В своем ответе из Байройта Тереза называет ее «маленькой негодницей», поскольку как раз в то время, когда Катрин строчила свои претензии, мать подыскивала в городе съемную квартиру с гостиной, двумя спальнями и тремя кроватями. Не на ближайшие, впрочем, месяцы, а на два года вперед – на 1899-й: «К тому времени ты как следует научишься переносить свое неудовольствие и невкусную еду».

Но в начале 1899 года Катрин (и Терезу) ждало разочарование. Поцци уехал в Байройт один и там воссоединился с дружеским кружком, куда входили мадам Бюльто, чета Ростан, знаменитый Антонио де ла Гандара, аббат Мунье… и Эмма Фишофф. Они прослушали «Парсифаля», «Мейстерзингера» и всю тетралогию «Кольцо нибелунга», а когда музыкальная программа была исчерпана, Поцци с Эммой отправились в Венецию. Эту поездку нельзя назвать внезапной романтической эскападой: они посетили армяно-католический монастырь на острове Сан-Ладзаро-дельи-Армени, что в южной части Венецианской лагуны, где их союз официально благословил престарелый монах-армянин отец Мимикян.

На следующий год, 17 августа, отправив Терезу с детьми подальше в глушь, Поцци вместе с дамой, чье лицо скрывала вуаль, сел в спальный вагон поезда, отбывавшего с Восточного вокзала направлением на Мюнхен. За три недели пара посетила Германию, Австрию, Италию: на сей раз обошлось без Байройта, зато в Мюнхенском оперном театре давали «Волшебную флейту», а в Обераммергау – мистерию, представлявшую Страсти Господни. Не остались без внимания Хоэншвангау, Нойшванштайн, Инсбрук, Верона и Венеция. Очень скоро выяснилось, что «за рубежом» не означает «инкогнито», особенно если останавливаешься в лучших гостиницах и заказываешь театральные билеты на лучшие места. В ресторане зальцбургского отеля им встречается мадам Морис Эфрюсси, которая «в высшей степени афропирована». На другой день, перед экскурсией в Шафбергшпитце, они нос к носу сталкиваются с маркизом де Сен-Совёром.

Франц Румплер. Семейство Зедельмайер (фрагмент). 1879. Справа – Эмма

Надо думать, Ойген не особенно возражал. В последующие годы новоявленные супруги каждый год отдыхали вдвоем, преимущественно летом, но изредка и весной, и зимой; так продолжалось вплоть до Первой мировой войны. Маршруты этой четы обычно пролегали через Венецию. На момент их третьего путешествия отца Мимикяна уже не было в живых, но нашелся молодой священник, который возобновил их морганатические брачные узы. В своем путевом дневнике Эмма писала: «Наша первая остановка – всегда в армянском Ладзаро, для нас это любовное паломничество. В тот вечер, невзирая на жару, мы поехали в Театр Гольдони, но до конца не досидели – у нас были дела поинтереснее!»

Сан-Ладзаро пользовался славой литературного острова: в книге почетных гостей оставили свои автографы Браунинг, Лонгфелло и Пруст. Все они шли по стопам Байрона – часть его литературного наследия хранится в монастырской библиотеке. Вероятно, на этом острове Поцци чувствовал себя комфортно: в собственных глазах (и в глазах окружающих) он представал байронической фигурой. Свои письма (естественно, женщинам) он подписывал «твой гяур», отдавая дань одноименной поэме Байрона, а в Париже среди жемчужин собственной коллекции хранил акварель Тёрнера, навеянную «Паломничеством Чайльд-Гарольда» и, вполне возможно, приобретенную у отца Эммы. Поцци коллекционировал венецианские пейзажи Беллотто, Гварди, а также французского художника по имени Феликс Зим. И задним числом можно признать, что красный шлафрок, в котором Сарджент запечатлел светского доктора, отдаленно напоминает плащ дожа.

К чему бы ни обязывал армянский обет верности, доктор Поцци, которого благорасположенный к нему французский биограф и тот называет «неисправимым соблазнителем», не бросился с головой в квазисупружескую жизнь с Эммой Фишофф. В 1900 году он вкрадчиво обращается к очередной потенциальной жертве своих чар, подписываясь «твой гяур», и, более того, именует ее «мадам Поцци II». Но согласись мадам Поцци I на развод – которого не допускала ее религия, – самой вероятной претенденткой на вакантное место все же стала бы Эмма. Если бы, в свою очередь, на развод согласился мсье Фишофф.

Но в каждой затяжной невозможности или, по крайней мере, в каждой неразрешимой ситуации бывает нечто успокоительное, даже уютное. Год за годом эта пара отправлялась в очередное европейское турне с посещением не только Венеции, но зачастую и Байройта. В 1903 году, когда у Поцци появился благовидный предлог – гинекологический конгресс в Афинах, – они доехали в спальном вагоне до Марселя, а там сели на пароход до Пирея, заказав билеты на имя барона и баронессы де Поцци. В 1904 году экскурсовод в Сиракузах показал им альбом для автографов: к нему приложили руку Жюль Верн, Мопассан и… Жан Лоррен. В 1906 году Поцци с Эммой совершили девятую совместную поездку – Восточным экспрессом до Байройта, послушать «Тристана» и «Парсифаля», потом в Венецию и Фьюме, оттуда к югу, на далматское побережье, в Четинье (где французский консул вручает Поцци бутылку шампанского «Сент-Эмильон» в благодарность за незапланированную консультацию), далее – в Сараево, Загреб, Цюрих, Базель и обратно в Париж. На следующий год они едут по маршруту Париж – Мюнхен – Венеция – Корфу – Патрас – Константинополь – Будапешт – Вена (где заказаны билеты на «Веселую вдову») – Париж. В 1908-м они стартуют в апреле: их ждут Барселона, Пальма-де-Майорка, Рейкса, Мадрид, Камбо-де-Байнс (там заезжают в гости к Эдмону Ростану) и опять же Париж. В их отсутствие Дандоло на скачках с препятствиями в Отёе завоевывает кубок президента республики. Ойген Фишофф, член Жокейского клуба, получает награду: пятьдесят тысяч франков плюс художественное изделие Севрской фарфоровой мануфактуры на свой выбор.

К тому времени, когда под началом Поцци была отремонтирована и модернизирована больница имени Брока, ее помещения превратились во всемирный атлас его поездок и консультаций. Паровая отопительная система низкого давления копировала отопление Лейпцигской центральной больницы. Вентиляционная система, душевые, канализация не уступали американским образцам. При этом все постельное белье закупалось во Франции – Поцци считал его даже более качественным, нежели венское или берлинское. Операционное крыло, оборудование по зарисовкам, сделанным в разных странах, для Франции стало революционным. В нем предусматривались отдельные помещения для антисептических процедур, для стерилизации, для хирургических инструментов и даже «поразительное новшество» – хлороформная, где больные получали наркоз перед доставкой в операционную. В 1897 году, после четырнадцати лет пребывания Поцци на посту заведующего хирургическим отделением, была внедрена новаторская организация гинекологической помощи.

Но Поцци всегда придерживался мнения, что больница – это не просто гигиена, эффективное хирургическое вмешательство и надлежащий уход. Он настаивал, что лечение имеет как физическую, так и моральную сторону. В связи с этим у себя в больнице он открыл библиотеку, а также пригласил друзей-художников для оформления коридоров и палат. Жирар, Беллери-Дефонтен и Дюбюф создали фрески с буколическими пейзажами в мягкой, спокойной цветовой гамме. Но доминантой стала эффектнейшая аллегория, выполненная светским художником Жоржем Клереном. Давний друг семьи Поцци, он расписал потолок и несколько стен в особняке на Вандомской площади вскоре после переезда туда хозяев дома. Многолетняя дружба и (быстротечные? случайные? Как знать?) романтические отношения связывали Клерена с Сарой Бернар; он сопровождал актрису в ее первом и единственном полете на воздушном шаре. Теперь для больницы имени Брока он выполнил грандиозную фреску под названием «Возвращение здоровья больным», размерами четыре метра сорок сантиметров на два метра семьдесят пять сантиметров. Она изображает сцену на опушке леса, с вырывающимися за пределы фона цветами, которые переходят на раму: величественная женская фигура в летящем белом одеянии взмывает над простыми смертными, олицетворяющими больных и немощных. Этой женщине целует руку маленькая девочка; на лугу сидит прислужница с букетом цветов. Здоровье выглядит так, словно только что сошло с небес: очевидно, из гондолы воздушного шара. Натурщица вполне узнаваема: это, конечно же, Сара Бернар.

1 января 1899 года Поцци и больница имени Брока получили высочайшее официальное признание. На открытие обновленных и модернизированных строений прибыл сам президент республики Феликс Фор. Через два года, после долгих согласований и долгого сопротивления консерваторов, была учреждена первая в Париже, а следовательно, и во всей Франции кафедра гинекологии. Возглавил ее Поцци. 1 мая 1901 года ему предстояло дать вступительную лекцию. Он решил не занимать главный амфитеатр медицинского факультета и не надевать профессорскую мантию теоретика; вместо этого он выбрал более скромный лекционный зал клиники имени Брока и вышел на трибуну в белом халате и шапочке практикующего врача. В зале присутствовала Тереза в окружении членов семьи и знакомых, включая Монтескью и графиню Греффюль. В первый ряд Поцци усадил представительниц своего Дамского комитета, созданного по чикагскому образцу для моральной поддержки больных.

«Один великий поэт, – начал он, – который был также великим мыслителем, однажды сказал: жизненный идеал мужчины состоит в том, чтобы в зрелые годы воплотить задуманное в юности. А значит, сегодня вы видите перед собой счастливого человека». Он должным образом поблагодарил создателей кафедры гинекологии за решение «столь долго и безуспешно обсуждавшегося вопроса». Вспомнил нелегкие прежние времена в начале своей карьеры, когда лечение было примитивным: пациенток не столько исцеляли, сколько бессмысленно терзали многократным применением кожно-нарывных средств и глубоких брюшных прижиганий. При кистах яичников назначали проколы для выкачивания жидкости: пациенткам приходилось ложиться в клинику по нескольку раз в год, что приводило к полному упадку сил. Он упомянул Пастера и Листера, а также отметил, что лапаротомия придала операциям более щадящий характер.

Палата с настенными росписями в больнице имени Брока

Жорж Клерен. Возвращение здоровья больным

Таким впечатляющим успехам впору было поаплодировать. Однако Поцци, к удивлению значительной части аудитории, продолжил, сказав, что, по его мнению, нынче пришло время остановиться и поразмыслить. «На волне энтузиазма, последовавшей за введением мер по соблюдению асептики и антисептики, терапевтическая гинекология, насколько можно судить, пошла по пути радикальных инвазивных процедур». Его предостережение, хотя и высказанное более столетия назад, звучит вполне современно: Поцци призывает не поддаваться, говоря его словами, furor operativus – мании оперировать. В качестве примера он приводит так называемую операцию Бэтти: удаление здоровых (или незначительно пораженных) яичников с целью спровоцировать искусственную менопаузу как способ лечения различных нервно-психических расстройств (широко применявшийся в психиатрических лечебницах). Помимо этого, в стационарах выполнялись технически блестящие хирургические вмешательства в матку и ампутации шейки матки, которые давали положительные краткосрочные результаты, но часто приводили к серьезным осложнениям в случае последующей беременности пациентки. «Я достоверно знаю, что для многих представителей общественности термины „консультант“ и даже „гинеколог“ равнозначны термину „хирург“». Поцци призывал назначать хирургическую операцию только в крайних случаях, когда консервативное лечение не дало результатов, и не считать ее автоматическим способом решения возникшей проблемы. «Для каждого из нас, в чьих руках находится власть над человеческой жизнью и смертью, это вопрос совести, а совесть должна быть первейшей характеристикой врача, особенно если его инструмент – скальпель».

Эти глубоко прочувствованные и волнующие рассуждения о профессиональной этике заканчиваются такими словами: «Я хотел бы научить молодых врачей, которые будут стажироваться в этой клинике, осматривать больных, не вызывая у них страха, и беседовать с ними, в зависимости от ситуации, мягко или сурово, но не допуская ни фамильярности, ни грубости». Он цитирует шекспировское выражение «молоко милосердья» и заканчивает так: «Пусть небеса у нас над головой нынче пусты, мы всегда должны стараться разглядеть там божественную фигуру Сострадания».

Жан Лоррен чуть было не вызвал на дуэль Мопассана, но здравомыслие возобладало. Потом он оказался в одном шаге от поединка с Полем Верленом, который прислал к нему своего секунданта после того, как Лоррен (по ошибке) распространил слух, что поэта отправили в лечебницу для умалишенных. Стрелялся он только с Марселем Прустом, хотя пули были выпущены в воздух. Существовал, впрочем, один литератор, которого Лоррен давно и страстно желал вызвать к барьеру, – это Робер де Монтескью. Биограф графа утверждал, что «Жан Лоррен ненавидел Монтескью той ненавистью, какую питает уронившая себя женщина из буржуазной среды к аристократке, неуязвимой для сплетен». В этом видится и снобизм, и абсурд: граф, который на протяжении двух десятилетий выходил в свет со своим компаньоном Итурри, не скрывая при этом интрижек с привлекательными юношами вроде Леона Делафосса и Люсьена Доде, вряд ли был неуязвим для сплетен.

Несмотря на то (а возможно, именно потому), что выпады Лоррена оставались без внимания, он не переставал язвить и насмешничать. Когда Джованни Болдини писал портрет графа, Лоррен высказался об этом уничижительно:

В нынешнем году мсье де Монтескью доверил запечатлеть свой элегантный облик мсье Болдини, который, привыкнув уродовать экзальтированных и жеманных дам, стал известен как «Паганини пеньюара».

Зато Монтескью всегда сохранял невозмутимость, даже когда ситуация накалялась сверх всякой меры.

В шестнадцать часов двадцать минут 4 мая 1897 года начался пожар на Благотворительной ярмарке, ежегодном мероприятии, которое устраивали парижские аристократы-католики. Огонь полыхнул во время кинопоказа: причиной стало проекционное оборудование, в котором вместо электричества использовалась смесь эфира и кислорода. Ярмарочная площадь на рю Жан Гужон была переполнена, пламя распространялось стремительно, и многие жертвы обгорели до неузнаваемости; тогда впервые был применен метод идентификации по записи зубной формулы. Погибло сто двадцать девять человек (впрочем, источники приводят разные цифры), из которых сто двадцать три – женщины, преимущественно из среды титулованной знати, как, например, герцогиня Алансонская, сестра императрицы Австрии.

Четырнадцатилетняя Катрин Поцци писала в своем дневнике:

В пять часов мы отвезли папу на базар; это огромная ярмарка, где бок о бок торгуют десятки благотворительных организаций. Папа хотел что-нибудь приобрести. Нам открылось жуткое столпотворение. Не спрашивая, что произошло, мы вернулись на Вандомскую площадь. И только тогда узнали про тот кошмарный пожар; 150 погибших и еще столько же пострадавших.

Тот пожар унес жизни шестерых знакомых семьи Поцци. «Париж в трауре, – продолжала Катрин. – Все театры закрыты». Барона де Маккау, распорядителя базара, оштрафовали на пятьсот франков. Киномеханик и его помощник предстали перед судом по обвинению в убийстве и были приговорены к году и к восьми месяцам тюремного заключения соответственно. Но Париж не был бы Парижем, если бы там вскоре не опубликовали слова и ноты популярной песенки «Au Bazar de la Charite». Ее распевали на мотив «Dors, mon Cheri».

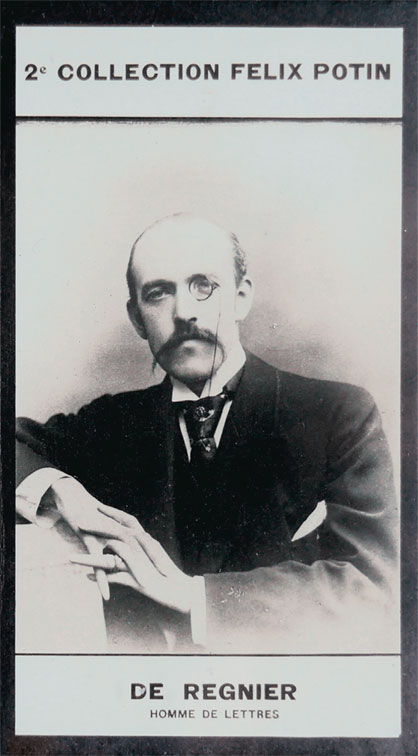

Ничтоже сумняшеся Жан Лоррен через свою газетную колонку распустил слух о том, что Монтескью (который, по достоверным сведениям, и близко не подходил к месту трагедии), размахивая тростью из своей знаменитой коллекции, прокладывал себе путь в толпе обезумевших от ужаса светских дам. Откликнулся ли граф на эти ложные, клеветнические обвинения? Ничуть не бывало. Уж не презирал ли он Лоррена и саму идею бретерства? Вовсе нет. Просто дрался он лишь с равными себе соперниками. И таковой не замедлил встретиться ему на приеме у Ротшильда: его собрат по перу, поэт Анри де Ренье. Между ними вспыхнула словесная перепалка вокруг слухов о трости, вопросов чести и экзекуции женщин; тут-то Ренье и высказал провокационное суждение о том, что граф, очевидно, предпочитает шпаге веер или муфту. Монтескью вызвал его на дуэль; де Ренье изъявил желание драться на шпагах, и граф был ранен в кисть руки. Перевязку ему сделал не кто иной, как Поцци.

Наутро «Фигаро» разместила на первой полосе сочиненный Прустом льстивый панегирик в адрес Монтескью. Это было звучное подражание Сен-Симону, литературное лобзание, которое нисколько не уронило юного Пруста в глазах Профессора Красоты. Семь лет спустя графу вторично бросили перчатку: сделал это сын мадам Эрнест Стерн, невообразимо тучной светской львицы, которая писала стихи под псевдонимом Мария Стар. Трудно сказать, что высмеял Монтескью: тучность этой дамы или ее поэзию. На сей раз граф получил три ранения; и снова рядом был Поцци. Литератор Марсель Швоб умолял Монтескью остановиться: «Вы слишком редкий человек и слишком утонченный поэт, чтобы подвергать свою жизнь опасности из-за банальных разногласий, которые лучше оставить на совести журналистов». Верный спутник графа, Итурри, чтобы не отставать, тоже вызвал на дуэль какого-то журналиста, который оскорбил его… ну, стандартно.

Запоздалая мысль. Жан Лоррен ненавидел Монтескью не так, как падшая обывательница ненавидит какую-нибудь гранд-даму, а скорее как гей, (смело) обнаруживающий свои наклонности, может ненавидеть собрата, который старательно играет по правилам света и ценит аристократические приличия выше истины. Лоррен трижды вывел графа в своем романе «Господин де Фокас»: во-первых, как есть, под его настоящим именем; во-вторых, в образе графа Мюзаретта (который третирует своего протеже-музыканта примерно так же, как Монтескью третировал Делафосса); и в-третьих, обобщенно, в образе заглавного персонажа – господина де Фокаса. Исследователи давно ломают голову над этим странным именем. Не соотносится ли оно с латинским phoca – «тюлень» (хотя каким боком?), а то и со словом «фокус»? Как вариант: история знает двух персонажей по имени Фока, на которых мог сфокусироваться Лоррен. Один – византийский император, который пришел к власти по трупам в 602 году, а затем подвергся пыткам и был обезглавлен в 610-м. Другой – христианский мученик IV века, который помогал бедным, а подвергшись гонениям за свою веру, сначала вырыл себе могилу, а затем добровольно сдался палачам. Все эти толкования малоубедительны. Тогда стоит подойти к данному вопросу с другой стороны. Лоррен безупречно владел английским, а Монтескью – довольно слабо. Лоррен, ни в чем не знавший удержу, к 1901 году понял, что Монтескью никогда и ни за что не вызовет его на дуэль. Не обыграл ли он созвучие фамилии Фокас и оскорбительного англоязычного прозвища гея – «Fuck-Arse»? А кроме того, во французском есть выражение «pede comme un phoque» («голубой, как тюлень»), хотя пока не установлено, когда оно вошло в обиход.

Сплетни бывают общего характера, а бывают сексуального. Вторые отличает то, что верить им склонен каждый (хотя не каждый в этом признается), потому что для них всегда можно придумать обоснование. Не обязательно потому, что сплетня подтверждает какие-нибудь косвенные данные (хотя такое не исключено), а потому, что интимные наклонности человека – это всегда тайна, причем, будучи «разгаданной», она вроде как ведет к разгадке человеческой природы в целом. Ах, ну да, это многое объясняет; тогда понятно; тогда, конечно, все сходится.

И далее: определенную роль играет также фактор времени. Прошлое – это игрушка и безделица настоящего, неспособная, к счастью, потребовать ока за око (а уж тем более засудить или вызвать на дуэль за клевету). Что особенно справедливо в отношении интимной жизни. Уж мы-то осведомлены больше и лучше, правда ведь? Нас не обманет ни их личина и лицемерие, ни их обман и самообман; мы видим насквозь как их душу, так и гениталии. Мы знаем их как облупленных: вот же они – ковыляют по пыльной ухабистой дороге в нашу сторону. Потому-то мы так легко их распознаем, ведь эти живые покойники всегда тайно хотели стать нами.

Как и в наши дни, в ту эпоху сплетни о женщинах отличались большей беспощадностью. Мужчина, у которого было много связей, только подтверждал этим свою мужественность; женщина, претендовавшая на такую же свободу, считалась угрозой обществу. Сара Бернар выступала на сцене, а в плане репутации актерство представляло собой весьма неудачный жизненный старт. У нее был целый рой любовников и один незаконнорожденный сын, которого она без зазрения совести возила с собой на гастроли. В глазах приличного общества это превращало ее по меньшей мере в шлюшку. Тем более что Бернар, даже поднявшись на вершину славы, принимала от богатых поклонников драгоценности и крупные суммы денег. А если в поездках ее сопровождал не только внебрачный отпрыск, но и целый зверинец (включая шимпанзе по кличке Дарвин – не иначе как дань стараниям Поцци, который переводил именитого англичанина), это лишний раз подтверждало ее животную натуру. Как и то обстоятельство, что спала она не только с мужчинами, но и с женщинами. Ах да, не упомянуть ли нам для полноты картины, что она… еврейка?

Почему она ложилась в постель со многими? Очевидно, потому, что, будучи нимфоманкой, беззастенчиво удовлетворяла свою похоть. И/или, как говорят адвокаты (поскольку мужские обвинения в адрес женщин редко подкрепляются одним-единственным обоснованием, когда есть возможность добавить второе), потому, что Бернар, по мнению некоторых, была фригидна и не способна достичь оргазма. Возможно, по этой причине она и сделалась нимфоманкой – пыталась убежать от своего диагноза. Свидетельство этому второму обвинению содержится в известном письме, которое она написала в 1874 году своему любовнику, актеру Муне-Сюлли:

Ты должен понять: я не создана для счастья. Не моя вина, что я постоянно нахожусь в поиске новых ощущений, новых эмоций. Такой я и останусь, пока вконец не одряхлею. Наутро после я так же неудовлетворена, как вечером до. Мое сердце требует большего возбуждения, чем может ему дать кто бы то ни было. Мое хрупкое тело изнурено актами любви. Это всегда не та любовь, которая мне грезится… Что я могу поделать? Ты не должен на меня сердиться. Я – неполноценная личность.

Это поразительно откровенное и трогательное признание; но об аноргазмии ли здесь речь, как принято считать в наши дни? Бернар не создана для «счастья» (для будничного, обывательского, моногамного счастья); она в поиске новых ощущений; она мечтает о такой вершине наслаждения, на какую не может ее вознести реальная действительность, и переходит к следующему любовнику. Надумай сделать такое признание мужчина, разве у кого-нибудь повернулся бы язык назвать его извращенцем, а, скажем, не половым гигантом? Далее: называя себя «неполноценной личностью», Бернар, возможно, собиралась разорвать затянувшиеся на два года отношения с экспансивным, утомительным, невыносимым Муне-Сюлли (который, как и Поцци, был родом из Бержерака) и просто щадила его самолюбие. В 1876 году Генри Джеймс в отправленном курьерской почтой из Парижа письме охарактеризовал его как «бульварную звезду» без малейших представлений «о трактовке прекрасных лирических стихов», чьи «завывания, брызганье слюной и ужимки совершенно неуместны». Джеймс сдержанно добавляет: «По-моему, он весьма своенравный молодой человек». Если нужно отделаться от такого партнера, то взять вину на себя – это, быть может, наиболее тактичный и наименее конфликтный способ разрыва.

Но актриса, разумеется, лицедействует всегда, разве нет? Не занималась ли она тем же самым и в постели? Не дурачила ли мужчин, изображая оргазм, чтобы только им польстить, хотя сама ничего не чувствовала? Такое весьма вероятно. Мужская сексуальная самооценка всегда натыкается на тот факт, что мужской оргазм физически доказуем, а женский – нет. Сара Бернар, фригидная притворщица! Ложная нимфоманка! Ходил слушок, что «вместо клитора у нее мозоль». Актриса Мари Коломбье, некогда подруга, а впоследствии обличительница Сары Бернар, говорила про нее: «разбитый рояль, Ахиллес наоборот, у которого легко нащупать единственное неуязвимое место». Была у нее и более опасная соперница, Режан, однажды назвавшая себя «полноценной женщиной» – возможно, в пику Бернар, а возможно, и нет.

В 1892 году Эдмон де Гонкур записал сплетню (услышанную от «истерического» сплетника Жана Лоррена) о том, что Бернар обрела способность к достижению оргазма только десять лет назад, когда доктор Одилон Ланнелонг «вживил ей железу для смазки прежде сухой вульвы». Естественно, у такого слуха может быть только один источник. Достоверны ли сведения о подобной операции (и если да, то почему Бернар не доверила ее доктору Поцци?), или они больше похожи на испорченный телефон? Для смазки вульвы столь сложные манипуляции не нужны. А кроме того, Ланнелонг, личный врач Сары Бернар, специализировался в области костных болезней, в первую очередь остеомиелита и костного туберкулеза. Мы ничего не утверждаем, но некоторые сомнения, конечно, остаются.

Впервые я увидел доктора Поцци на впечатляющем полотне кисти Сарджента. В настенной этикетке сообщалось, что доктор был гинекологом. В литературе о Франции XIX века мне прежде не встречалось упоминаний об этом человеке. Потом я прочел в искусствоведческой периодике, что он «известен не только как отец французской гинекологии, но и как хронический эротоман, стремившийся походя соблазнить каждую свою пациентку». Столь очевидный парадокс меня заинтриговал: врач, который помогает женщинам и одновременно занимается их эксплуатацией. Человек науки, который, внушая спокойствие, избавляет от душевной и физической боли, который благодаря своим новаторским методам спасает жизнь множеству женщин, причем не только богатых, но и (еще в большей степени) бедных – и одновременно показывает себя карикатурным волокитой-французом. Даже родной внук Клод Бурде называл его «человеком неуживчивым… чье безграничное обаяние вкупе с профессией гинеколога открывало перед ним, что вполне понятно, путь ко множеству соблазнов». При этом я запнулся на выражении «хронический эротоман», которое скорее подошло бы для описания пациента какой-нибудь реабилитационной клиники в Аризоне. Кто именно диагностировал у него «хроническое» состояние? И на чем основано это «походя»?

Итак, если тщательно выбирать выражения: имя Поцци практически никогда не ассоциировалось со скандалами. Связи его носили гетеросексуальный характер, не противоречили закону и (насколько нам известно) не основывались на принуждении. А основывались они на тактичности и благоразумии его избранниц. Где происходили свидания, какова была продолжительность его романов, случались ли их наложения – о том сведений не сохранилось. Но не сохранилось и претензий со стороны женщин. Почему мы не допускаем, что инициатива могла исходить от них? Кто-то скажет, что молчание женщин – это одна из сторон мужского доминирования; но почему-то на страницах бульварной прессы, в судебных тяжбах об оскорблении чести и достоинства, в списках дуэлянтов мелькали имена совсем других мужчин: не надо далеко ходить – родной сын Поцци, Жан, в 1912 году взялся за шпагу, когда увяз в любовном треугольнике. Доктор Поцци упоминается в дневниках и письмах того времени как хирург, как представитель высшего света и коллекционер; но даже Эдмон де Гонкур, чей «Дневник» служит едва ли не лучшим справочником по сексуальным пристрастиям (и сплетням) современников, приводит лишь крупицы сведений о возможных интрижках Поцци. Вообще говоря, слишком пристальное внимание к чужой интимной жизни опасно. В документальных источниках той эпохи Поцци никогда не изображается безудержным развратником, то бишь «хроническим эротоманом», – таковым его делает вульгаризация речи и памяти XXI века.

Почему настоящее так рвется безапелляционно судить прошлое? Настоящее – это всегда невротическое состояние, которое ставит себя выше прошлого, но не может унять тревожный зуд: а вдруг все было не так? Тогда возникает новый вопрос: откуда у нас берется право судить? Мы – настоящее, а оно – прошлое. Большинству из нас этого достаточно. И чем дальше уходит прошлое, тем сильнее у нас искушение его упростить. Какие ни предъяви ему обвинения, даже самые суровые, оно никогда не ответит, ибо оно бессловесно. Когда я в двадцать с небольшим занимался правоведением, меня учили, что история знает две трактовки молчания подсудимого. Отказ от дачи показаний или ответов на вопросы может быть либо «следствием Божьей кары» (когда обвиняемый физически не способен говорить), либо «следствием умысла» (когда обвиняемый способен говорить, но решает молчать, чтобы не допустить самооговора). В случае умысла разрешалось применять, как в старину выражались французы, peine forte et dure. А попросту говоря, пытки. Молчание прошлого – это следствие Божьей кары, но мы склонны видеть в нем следствие умысла.

И еще. Многочисленные любовные похождения, даже если мы располагаем подробностями, – это скучный литературный материал и скучный образ жизни. Не в плане действия, естественно, а в плане осмысления и самоанализа. Казановы, донжуаны и coureurs de femmes, которые мне встречались, неизменно подтверждали мудрое суждение из романа «То, что потеряно» Франсуа Мориака: «Чем больше женщин познал мужчина, тем примитивней его представление о них». Этому афоризму скоро исполнится сто лет, но он точен, как прежде.

По этой причине Поцци-ловелас интересовал меня куда меньше, нежели Поцци как раздираемый сомнениями глава семьи, Поцци как пытливый врач, как путешественник, как светский лев (Поцци-сноб?), как человек без националистических предрассудков, рационалист, сторонник дарвинизма, ученый, новатор. Поцци, за всю свою жизнь не потерявший ни одного друга (за исключением тех, кто примкнул к стану антидрейфусаров). Поцци, сохранявший здравый ум в безумный век.

Но как бы мы ни относились к доктору Поцци, ему это, вне всякого сомнения, безразлично. Главным образом потому, что его уже нет в живых. Но еще и потому, что настоящее (в данном случае – настоящее с точки зрения прошлого) крайне редко задумывается о суждениях будущего. Правда, в минувшие эпохи оно очень серьезно задумывалось о суждениях будущего, поскольку они касались рая, ада и Божьего промысла; но Поцци был человеком науки и разума, а не религии. Он смотрел в будущее с позиций развития медицины (как повысить показатели эффективности лечения огнестрельных ранений в живот, как сделать аппендэктомию и простатэктомию безопасными, несложными операциями, причем в самое ближайшее время), а не с позиций грядущих оценок его собственной персоны. Большинство из нас руководствуются этими соображениями и сегодня: знать бы, какой приговор вынесет нам настоящее, – не хватало еще тревожиться о вердиктах будущего.

Клод Вандерпоотен, автор биографии Поцци (1992), с безопасного расстояния заверяет нас, что Поцци «всегда был искренен» в своих увлечениях и впоследствии сохранял добрые отношения со всеми своими любовницами. Четырнадцатилетняя дочь Поцци, Катрин, пишет в своем дневнике 15 февраля 1897 года: «Мой отец – из тех мужчин, из тех донжуанов, которые ничего не могут с собой поделать. Сколько сердец он ранил? Сколько разбил?? Я уж молчу о Maman, которая замечает устремленные на него томные взгляды таких дамочек, как Б. С., Т. С. Б., Икс, Игрек, Зет и т. д.». Истина лежит где-то посредине между этими двумя вердиктами. Если не в обоих.

Одна из сложностей повествования о жизни Поцци (а тем более вынесения ему каких-либо запоздалых моральных оценок) заключается в том, что мы не располагаем свидетельствами женщин. Его жена Тереза, которую в свете насмешливо прозвали Немая из Поцци (по аналогии с названием оперы Обера «Немая из Портичи»), так и остается молчаливой фигурой, если не считать пары трогательных писем, отправленных ею после смерти Поцци их сыну Жану. Влиятельная мадам Лот не оставила ни следа биографических сведений. Вся любовная переписка Поцци была сожжена, включая письма от Эммы Фишофф; ее голос различим только в путевых дневниках, которые она вела совместно с Поцци, ограничиваясь по большей части восторженными описаниями достопримечательностей Европы и Северной Америки. Сара Бернар, которая знала и любила Поцци на протяжении половины столетия, ни словом не обмолвилась о нем в автобиографии. Сохранились ее немногочисленные письма к Доктору Богу, но уже одно это обращение предполагает театрально-экзальтированный тон: «Горячо любимый человек! Сколь великую радость принесла мне наша встреча! Когда Вы сможете вновь почитать мне какую-нибудь диссертацию?»

Из всех свидетельниц-женщин ближе всех к нему стояла Катрин Поцци, которая с 1893 по 1906 год и с 1912-го по 1934-й вела дневники исключительно личного свойства, а в 1927 году опубликовала прозрачную автобиографическую новеллу «Агнесса». Ко всем дневникам нужно подходить с осторожностью, уяснив сперва лежащие в их основе предубеждения и мотивации, какие только доступны пониманию. К дневникам подростковым следует подходить еще более вдумчиво. Они производят впечатление открытого и ясного взгляда, еще не замутненного лицемерием и двойными стандартами внешнего мира. И это впечатление нельзя назвать обманчивым. Но в то же время четкие и ясные суждения юношества о взрослых несут на себе отпечаток максимализма и переменчивости. На одной странице Катрин Поцци обожает свою мать, на другой – терпеть не может; на третьей обожает Бога и жаждет отдать за Него жизнь; на четвертой сомневается в Его существовании. Она не по годам развита, сверхчувствительна, болезненно застенчива, эмоционально и духовно неустойчива. В детстве страдала астмой, в зрелые годы – туберкулезом. Ее преследуют мысли о смерти; даже любимому щенку породы чихуахуа она дает кличку Тод. Она считает себя некрасивой, хотя на фотографиях это копия матери, которая, как мы помним, в молодости была очень богата, а следовательно, «красива». Но Катрин, похоже, не задумывается (ни тогда, ни в будущем) о наследстве. Она ставит себя перед выбором: либо «великая любовь», либо ничего – и решает, что «ничего» все же предпочтительнее, особенно вкупе с ранней смертью. Она мечтает быть «un etre pur, естественной, а не размалеванной». Эти заключительные слова написаны по-английски, как и многие протяженные отрывки ее дневника. Подобно своему отцу, Катрин тяготела ко всему английскому.

Помимо всего прочего, эта девочка-подросток, ведущая дневник, не знает расширенного контекста жизни и не может понять ту подоплеку, которая присуща любым отношениям. «До чего же глупо со стороны родителей, – пишет шестнадцатилетняя Катрин, – считать, что юные девушки – это неискушенные ангелы». Пожалуй; но родители порой намеренно внушают ребенку, что относятся к нему именно так, а не иначе, и тем самым показывают ему модель поведения, которой нужно соответствовать (и стыдно пренебрегать). В частности, ребенок не может знать, что происходило между родителями до его рождения и достижения им сознательного возраста. Неужели Катрин прознала (и если да, то на каком этапе), что Тереза «хладнокровно» планировала разрыв супружеских отношений, когда еще только носила ее под сердцем? Такое маловероятно: Катрин не преминула бы доверить это своему дневнику; значит, ей просто не открылся сам факт, а потому не удалось и осмыслить его долгосрочные последствия для родительских отношений.

Катрин Поцци в возрасте восемнадцати лет

В детстве она была глубоко привязана к отцу. Но период невинной дочерней преданности быстротечен. В одиннадцать лет она залезает к родителям в кровать и ложится между матерью и отцом; Тереза осыпает упреками Самюэля; тот прикрывается иронией; разгорается свара – и как гром среди ясного неба к их дочке приходит понимание: «[они] друг друга не любят и хотят развестись». Она убегает к себе в спальню и горько плачет; мать утешает ее, отец раскаивается. Но по крайней мере, дочь не считает (и это скорее правило, чем исключение), что хоть как-то повинна в их разрыве; однако с этого момента от нее не укроется ни одна мелочь.

Она замечает, что отец флиртует с женщинами, что мать вечно не в духе и подвержена вспышкам нервозности, что родители постоянно скандалят. Но выпадают и счастливые моменты: в сопровождении отца четырнадцатилетняя Катрин, как взрослая девушка, впервые выходит в свет: это событие обставлено по всем правилам – отец везет ее в «Комическую оперу», где дают «Дона Джованни» (правда, в сложившейся ситуации это далеко не самый тактичный выбор). А в восемнадцать лет она напишет следующее:

Я могла бы любить Papa даже сильнее, чем люблю Maman, потому что мы с ним сделаны из одного теста, и чем лучше я его узнаю, тем больше им восхищаюсь. Я могла бы вырасти такой же, если бы обстановка более способствовала моему духовно-нравственному становлению, но для этого требовались их усилия… Ну вот, а теперь я презираю его уже от одной мысли о том, чем мы могли бы стать друг для друга, но – по его милости – так и не стали.

В возрасте двадцати двух лет она пишет: «И все же я его любила, хотя это был не отец, а моральный банкрот». И примерно через месяц: «лишенный цельности, фальшивый субъект», которого «разъедает чума лжи… Увы, увы, кто из нас с братьями хоть когда-нибудь приходился ему ребенком? О, невыразимая нравственная скудость этого человека, ставшего в Париже предметом восхищения и зависти!».

В 1899 году Катрин перенесла операцию аппендэктомии. В преддверии этого серьезного в тот период хирургического вмешательства она оставила родным душещипательные предсмертные записки. Матери, брату Жану и бабушке она выражает свою любовь и приносит извинения. В записке отцу говорится:

Мой отец, Вы меня не слишком любили, и я ощущала это как жестокую рану, но, вероятно, в том не было Вашей вины, а я неловко пыталась найти путь к Вашему сердцу. Восхищаясь Вами издалека, я поняла, что мы похожи.Сентиментальные (!) воспоминания, которые сохранятся у Вас обо мне, заслужат, я уверена, чего-то большего, нежели та мелкая, надменно-холодная приязнь – это все, что я от Вас видела.Тем не менее я Вас люблю.Моему дневнику далеко до [Анатоля] Франса, но я знаю: эти записи Вас удивят. Разве приходило Вам в голову, что в шестнадцать лет можно предаваться таким мыслям – и от них страдать.

Знакомство Поцци с этими беспощадными суждениями дочери неочевидно. Однако именно он взял на себя смелость (или ответственность) собственноручно выполнить операцию, которая прошла без осложнений. Острый ум и сила духа Катрин проявляются после операции: когда анестезиолог, доктор Уильям Казенове, негромко произносит: «Вы спите? Мне кажется, она проснулась, но не желает разговаривать», Катрин тщательно взвешивает свои первые слова (в отличие от «предсмертных») и в конце концов с расстановкой отвечает искусанными губами: «Вы – грязный антидрейфусар, и ничего более».

(Почти) последние слова, которые при жизни снискал и получил от своей дочери Поцци, содержатся в дневниковой записи, датированной октябрем 1913 года. Ей уже тридцать один, она замужем, но создается впечатление, что отец каким-то образом отвадил некоего молодого человека, имевшего на нее виды. Она называет Поцци – ее душа поэта находит изящную двойную внутреннюю рифму – «le cher pere si hien adultere». Если без затей и без двойной рифмы, общий смысл этой записи сводится к следующему: «Дорогой отец, известный прелюбодей, все еще сурово оберегает мою непорочность…»

И если читатели-англичане определенно занимают сторону Катрин Поцци (разве для этого нет оснований?), то стоит отметить: при всей своей англофилии девушка порой скатывалась, что вполне свойственно французам, до банальной англофобии. В возрасте восемнадцати лет, находясь в Венеции, она сталкивается с туристической группой, привезенной туда агентством Кука, и желчно пишет в своем дневнике: «Эти сухопарые, долговязые англичанки с грубой кожей, скупые и заносчивые, напрочь лишенные всякого изящества и мягкости; эти чопорные, холодные, бесчувственные англичане, эгоистичные, глуповатые и – ах! – в высшей степени довольные собой».

Вот, кстати, как высказался на эту тему поэт Жюль Лафорг (1860–1887): «Есть три пола: мужчина, женщина и англичанка». Однако это опрометчивое суждение не помешало Лафоргу за год до смерти взять в жены английскую гувернантку по имени Леа Ли.

В октябре 1899 года, прожив двадцать лет на Вандомской площади, семейство Поцци переехало в дом номер сорок семь по авеню д’Йена. Это четырехэтажное сооружение близ Триумфальной арки было возведено по заказу Поцци: он изучал чертежи столь же дотошно, как и при реконструкции больницы имени Брока. Планировка дома отражала семейный раскол. Тереза с матерью обосновались в левом крыле, а Поцци занял правое; по словам Катрин, они «жили врагами под одной крышей». Апартаменты Поцци, куда вела парадная лестница, отражали, в свою очередь, две стороны его профессиональной деятельности: один отсек (приемная, операционная, смотровая) был отведен под медицинские нужды, а другой, отделанный в официальном стиле, служил для политических совещаний. Помимо всего прочего, у Поцци была отдельная спальня с видом на сад; весьма вероятно (знать наверняка нам не дано), что супруги более не делили постель. Этажом выше располагалась столовая на тридцать персон; как и прежде, в доме Поцци устраивались салоны. Приверженность хозяину сохраняли писатели, художники, композиторы, эстеты и политические деятели (за исключением антидрейфусаров); именно здесь Катрин Поцци в свои неполные восемнадцать лет впервые вошла в литературные круги.

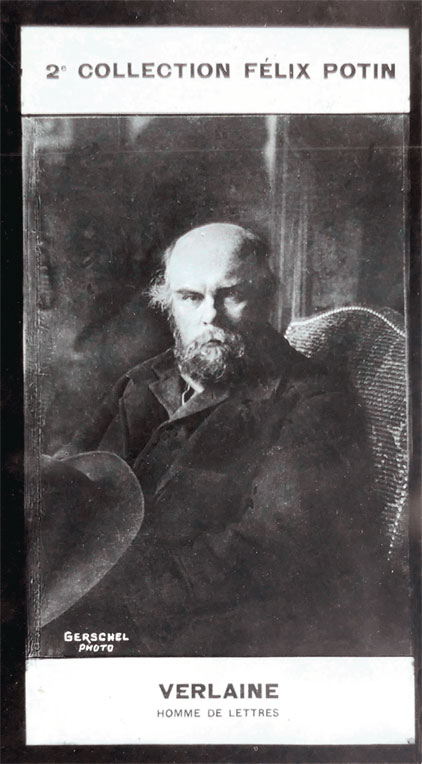

Новый век застает Поцци на подъеме. Богатый, знаменитый, благополучный, он избран сенатором от департамента Дордонь и мэром своего родного городка. Возглавляет первую во Франции кафедру гинекологии, организованную специально для него «путем целой серии процедурных игр, которые, безусловно, не обошлись без участия самого Поцци». Его «Трактат по гинекологии» получил признание в Европе и Америке. К Поцци тянутся знаменитости, пациентки и поклонницы. Он охотится в Рамбуйе с президентом Французской республики и с принцем Монако. Анатоль Франс вручает ему сборник своих речей с дарственной надписью. Интрижек у него не счесть, но спутницей жизни остается Эмма Фишофф. Он являет собой пример успешного мужчины; его жизнь – жизнь, взятая практикующим хирургом в свои изящные руки, – сохраняет устойчивое равновесие. Пройдет совсем немного времени, и его изображение будут вкладывать в упаковку плиток шоколада фирмы Феликса Потена.

В поступающей на его имя корреспонденции далеко не все письма непосредственно связаны с мастерством Поцци-хирурга. В декабре 1902 года он переправляет своей знакомой «эпистолярную жемчужину», полученную от некой «арфистки-ибсенитки» (ключевое слово здесь «ибсенитка», ярлык вольномыслия). Та признается, что каждый вечер, играя на арфе, смотрит на его фото. Естественно, он становится объектом пересудов, которые множатся с ростом его славы. Один сатирический журнал утверждает, что у Поцци в шкафу рядами стоят склянки с аппендиксами лучших парижских актрис. Но в определенных кругах такие сплетни только наводят лоск на репутацию мужчины.

Впрочем, в жизни Поцци не все безоблачно. Он убеждается, что даже профессионал высшей пробы не способен подчинить всех окружающих своей воле; и уж тем более не в его власти подчинить себе финансовые потоки, религию и некоторые ожидания общества. В течение двух десятилетий Тереза вела для него дом, была хозяйкой их салона, устраивала и украшала собой званые обеды и ужины. Она тактична, умеет достойно вести себя в обществе. К тому же она в курсе его отношений с Эммой Фишофф, давно ставших достоянием гласности. В домашней обстановке, сначала на Вандомской площади, потом на авеню д’Йена, супруги скандалят и срываются на крик, не стесняясь присутствия семерых слуг и троих детей.

Поцци среди сокровищ своей коллекции

А ведь с ними еще проживает матушка Терезы. С зятем она давно не разговаривает. И его обаяние, перед которым не могут устоять светские дамы, разбивается об эту набожную провинциальную вдову-католичку. Теща Поцци имеет больше влияния на его жену, чем он сам. Кроме того, она заботится о духовном благополучии своей внучки Катрин. Бабка, мать и дочь вместе причащаются в церкви Святой Магдалины. Аспекты веры и финансов не подвержены колебаниям: и то и другое контролируется женской ветвью семьи.

Кому-то из знакомых Поцци сетует, что его рвут на части «домашние менады».

В 1927 году, через девять лет после смерти отца, Катрин Поцци, которой исполнилось сорок три, публикует новеллу «Агнесса», повествующую об эмоциональном и духовом надломе семнадцатилетней девушки. Агнесса пишет любовные (точнее, исповедальные) письма мужчине своей мечты, которого пока не встретила. В связи с этим она установила для себя режим тренировок, разделенных на три категории: Тело, Ум, Душа, чтобы в преддверии знакомства с Ним безупречно подготовиться к любви на равных. Трогательная и зыбкая, «Агнесса» заставляет вспомнить Рильке и слепит автобиографичностью. В своем одиноком, недопонятом отрочестве Катрин писала схожие письма, большей частью по-английски, адресуя их «Ему». И таким же образом установила для себя режим тренировок.

1 февраля 1927 года Катрин отмечает: «Вышла „Агнесса“. Мама на седьмом небе». Книжка опубликована под достаточно прозрачными инициалами «К.-К.» (ближайшая подруга Катрин звала ее Карин), которые, судя по всему, тогда остались неразгаданными. Пять месяцев спустя новоиспеченную писательницу приняла у себя великосветская поэтесса графиня Анна де Ноай (в постели, ненапудренная, растрепанная). Катрин задают вопрос, не ее ли это произведение – «Агнесса»; та отрицает свое авторство. Допрос длится с полчаса, но она стоит на своем. А дома признается дневнику: «Одно меня порадовало: в „Агнессе“ она узрела Papa – „отца“. И ведь она единственная его узнала; только у нее одной хватило ума… Увы!»

Не стоит переоценивать сметливость Анны де Ноай. «Отец» – модный врач, который живет и работает в роскошных апартаментах, тогда как его родные (жена, дочь, теща) живут ровно на пятьдесят шесть ступенек выше – как в жизни. Отец весьма преуспевает, его покои украшены гобеленами, книгами, разными диковинками. «Казалось, все лучи жизни приходят ко мне с его стороны, – пишет Агнесса, – и все же он недоступен, как солнце». Когда ей требуется его внимание, он почти всегда занят: разбирает почту или говорит по телефону. «Да, княгиня?» – так он отвечает на повседневные звонки.

Бескомпромиссная семнадцатилетняя Агнесса замечает, что взрослые постоянно лгут; но «Papa всегда лжет меньше своих собеседников». Отец подарил ей полное собрание сочинений Уильяма Джеймса и дал почитать Дарвина. Сам он атеист, но не поддерживает дочь, когда ее начинают мучить религиозные сомнения: спокойствие в семье для него выше интеллектуальной истины. «Не досаждай бабушке, – говорит он. – Сходи с ней на причастие». Это воспринимается как очередное тихое предательство, и ближе к концу новеллы измученная Агнесса молится Пресвятой Деве у фонтана в Лурде. Она трижды повторяет свою просьбу: «Даруй мне любовь или позволь умереть».

Первый любовный опыт, то есть опыт любовных чувств, Катрин Поцци испытала с юной американкой Одри Дикон в 1903 году. Они, молодые, склонные к меланхолии, страдающие от недостатка внимания, провели вместе два ярких месяца в Энгадине. Для Катрин это было великое одиночество – отчасти экзистенциальное (она разделяла мнение Альфреда де Мюссе: жизнь – «мрачная случайность между двумя бесконечными снами») и отчасти фамильное: к отсутствию отца она уже привыкла, а теперь, похоже, и мать «все время пропадает в гостях». Детство Одри было отмечено убийством: в 1892 году ее отец застрелил любовника матери, после чего девочку с тремя сестрами то и дело переправляли за океан и обратно, а потом определяли в европейские монастыри, пока их мать путешествовала с новым возлюбленным – князем. В семье также была наследственная нервно-психическая неустойчивость: в 1901 году отец Одри умер в американском психиатрическом стационаре, и ее сестра Глэдис, которая осуществила материнские чаяния, став женой герцога Мальборо, в конце жизни тоже была изолирована от общества.

За этими двумя месяцами неистовой любви-дружбы последовала неистовая любовь-разлука; в своих посланиях к Одри (написанных по-английски) Катрин обращается к ней «моя дорогая Лодочка» – как будто подруга от нее уплывала. Вообще говоря, Одри уплывала окончательно и бесповоротно: у девушки нашли сердечное заболевание, после чего ее отправили в Рим, где отдали на попечение англиканских сестер милосердия, трудившихся под началом некоего доктора Труазье (который волею судеб оказался, конечно же, добрым другом Поцци). Весной 1904 года Одри умерла в возрасте девятнадцати лет; у Катрин сохранилось ее фото в гробу с мягкой обивкой: она лежит с полуоткрытыми глазами, словно вглядываясь в утраченную жизнь.

Одри Дикон в гробу

Следующей привязанностью Катрин опять же стала молодая американка, куда более самоуверенная и бойкая: Джорджи Рауль-Дюваль. Эта любовь-дружба, опаснее прежней, почти переросла в плотские отношения. Джорджи уже побывала любовницей мужа Колетт и, «весьма вероятно», участницей тройственного союза. Она не делала тайны из своих намерений, и путем изучения почерка Катрин установила, что девушка готова уступить. Впервые Катрин отчетливо понимала, чего хочет. Загвоздка была в том, что это понимали, а то и видели другие, и родители ее встревожились. Они попросили дочь держаться подальше от Джорджи; Катрин прислушалась.

К моменту завершения новеллы «Агнесса» у Катрин дважды завязывались и гетеросексуальные отношения, причем очень разного уровня. В 1909 году в возрасте двадцати шести лет она вышла замуж за двадцатидвухлетнего Эдуара Бурде. В течение ряда лет он принадлежал к той же компании, что и Катрин, оставаясь для нее скорее другом детства, нежели предметом желаний. Решив произвести впечатление на девушку старше и, судя по всему, опытнее себя, Эдуар набрался храбрости сообщить Катрин, что снял холостяцкую квартирку, где будет ее поджидать. Катрин, перехватив инициативу, ответила, что придет, «но не как любовница, а как невеста». (Она дважды побывала у него в мансарде, но дальше объятий у них не зашло.) Во время медового месяца в Каннах молодожены вместе играли в гольф; что же касается супружеских ласк, они, с точки зрения Катрин, стали продолжением их подростковых игр – океана страстей не случилось. Усугублял положение и такой существенный момент: Эдуар пылко выражал свою любовь в письмах, но рядом с молодой женой лишался дара речи. Кроме того, он вскоре прославился как автор низкопробных пьес, которые не вызывали у Катрин ничего, кроме презрения. Бурде не искал сложностей в жизни (как и в любви), а потому ежедневное общение с Катрин, экзальтированной, склонной к самобичеванию, переносил с большим трудом. Стоит ли удивляться, что и она с большим трудом перенесла то обстоятельство, что исполнительница главной роли в одной из пьес Бурде стала его возлюбленной. Повторяя судьбу своей матери, Катрин успела забеременеть, прежде чем поняла, что из ее семейной жизни ничего хорошего не выйдет.

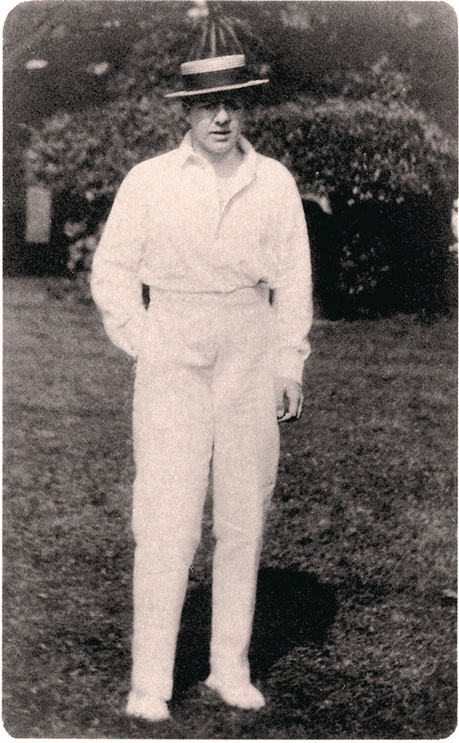

Эдуар Бурде

Зато вторая любовь принесла ей целый калейдоскоп ощущений, интеллектуальный и эмоциональный накал, к чему она и стремилась: все это дал ей поэт Поль Валери, с которым она познакомилась в 1920 году. В нем Катрин нашла родственную душу, которая занимала ее мысли еще в ранней юности; такому человеку Катрин адресовала свои письма, такому готовилась посвятить себя целиком. Интеллектуал, тонкая натура, он поднимал ее до себя и подчинял своей воле. С обеих сторон звучали заверения в пламенной страсти. Они были вместе (притом что жили порознь) восемь лет. В этом союзе, не свободном от внутренних терзаний, Катрин познала и часы полного блаженства, и самые горькие разочарования. Валери стал для нее и «Возвышенной Любовью», и «Адом». Она упрекала его за суетность, самовлюбленность и цинизм, а также за периодические возвращения к законной семье. Такими упреками недолго подорвать любые отношения, даже самые возвышенные.

Агнесса, обращаясь к своему доселе незнакомому будущему возлюбленному, пишет, что «судьба женщин чересчур зависима от воли случая. Вы [= мужчины] знакомитесь с ними либо слишком рано, либо слишком поздно, причем так или иначе они вечно недоступны в самое желанное время. Напрасно они готовятся, и ждут, и заклинают: „Ну же, ну же…“». Именно так и сложились обе взрослые любовные истории Катрин Поцци. Однако главным разочарованием стал для нее обаятельный, вечно занятой, эгоистичный, беззаботный, отсутствующий, обожаемый отец. Едва научившись грамоте, Катрин пристрастилась отправлять ему письма и краткие весточки; он неукоснительно отвечал. Их переписка, «старательная, ироничная, счастливая и остроумная», длилась не один год. Много позже, когда эти послания оказались в руках Терезы, у нее вырвалось: «Но это же любовные письма». На ее долю давно не выпадало ничего похожего.

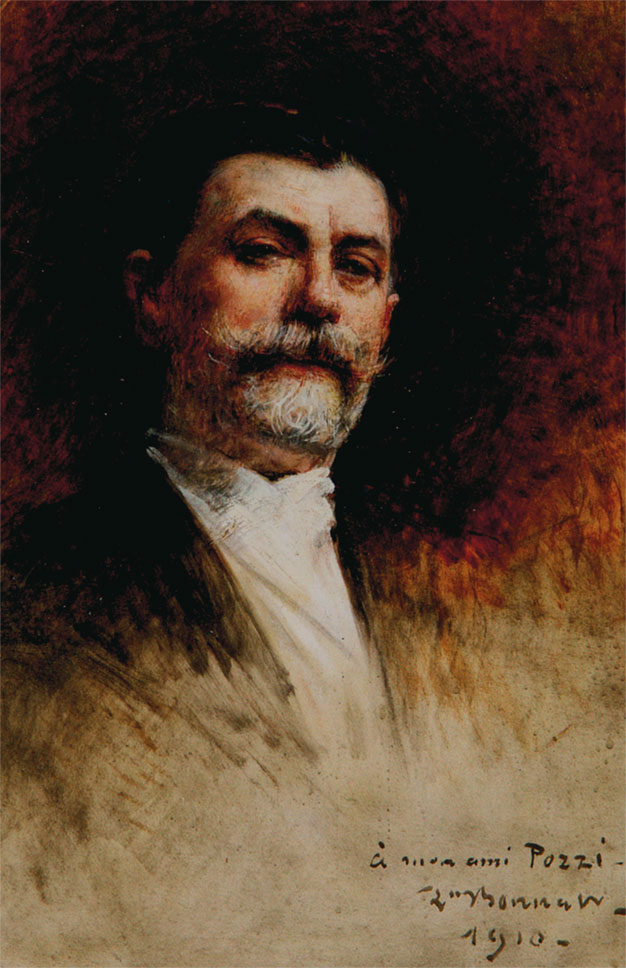

В мае 1929 года, через одиннадцать лет после смерти Поцци, Катрин взяла из отцовской библиотеки зачитанный том Сведенборга. На семьдесят седьмой странице из книги выпало ее собственноручное юношеское письмо. Начиналось оно словами: «Я не пойду, дорогой Отец…» (похоже, речь шла о церковной службе). На оборотной стороне рукой Поцци были небрежно сделаны какие-то посторонние медицинские записи. Повзрослевшей Катрин это послание из ее детства видится «трагическим»; она заново открывает «все свое отрочество и весь глупый кураж, от которого никогда не бывало толку». Но тем не менее в собственных словах ей видится «некая приторность, а в его словах – великолепная гордость… А мое мудрое, решительное письмецо – это по большому счету любовное послание. Он и сам это чувствовал, раз его сохранил». И за столько лет «бумажка эта не утратила запаха отцовского парфюма».

В 1901 году, шестнадцать лет спустя после лондонского вояжа «странного трио», Эдмон де Полиньяк лежал при смерти. Виннаретта наняла ему ночную сиделку из англичанок. В полубреду Полиньяк вообразил, что эта особа с белым воротничком – одна из «вредных» английских гувернанток его детства. Он выпроводил ее из спальни со словами: «Мне нечего сказать принцессе Уэльской в три часа ночи».

В последний раз он вернулся в Англию уже в гробу и был похоронен, согласно его воле, в фамильном склепе Зингеров, на скалах, выше города Торки, с видом на французский берег. Надпись на могильной плите гласила: «Сочинитель музыки». Виннаретта, которой суждено было пережить мужа на сорок два года, распорядилась, чтобы ее обозначили следующим образом: «Его жена». Эта невообразимая на первый взгляд пара, вполне довольная своим брачным союзом, донельзя раздражавшим Монтескью, заказала еще и совместную надпись, из «Парсифаля»: «Счастливы верой, счастливы любовью».

Жан Лоррен, который умел испортить людям праздник (и похороны), умудрился напечатать «Господина де Фокаса» буквально через неделю после смерти князя. В одном из эпизодов этого романа выведена вполне узнаваемая Виннаретта – княгиня де Сейриман-Фрилёз, «мультимиллионерша-янки, которая за счет своего богатства навязалась парижскому свету». Во время банкета за ней наблюдают двое приглашенных (мужчины):

– Она – шельма со всеми своими проделками, этим браком и восьмьюдесятью тысячами франков, за которые она носит имя старого князя и прогуливает по всему свету свое распутство и свою независимость. Это настоящая пламенница! б…с Сейриман имеет свое обаяние. Посмотрите – какая настойчивость в ее гордом профиле, как тверд и задумчив взгляд ее серых глаз цвета тающего льда, какая в них выражена упорная и осмысленная энергия! б…с Кстати, вы знаете прозвище княгини?И он прошептал мне забавное словцо. б…с– Лесбос?– Точно. «Лесбос, обитель знойных и страстных ночей».

(Последнее – цитата из Бодлера.) Язвительность Лоррена образовала замкнутый круг. Долгое время он пытался возвыситься за счет Монтескью; граф попросту его игнорировал. Монтескью долго пытался возвыситься за счет Виннаретты; княгиня его попросту игнорировала. Теперь Лоррен сам выбрал мишенью Виннаретту, но и той оказалось не до него.

Через десять лет после смерти Полиньяка княгиня изящным жестом (американо) – франко-британской дружбы учредила в память Эдмона де Полиньяка премию его имени, предоставив Королевскому литературному обществу в Лондоне определять лауреатов (с присуждением им денежного вознаграждения в сумме ста фунтов стерлингов). Премия была направлена на поощрение не именитых, а молодых, подающих надежды авторов. Виннаретта поставила лишь одно условие: из числа соискателей не исключать женщин.

Возможно, никто их не исключал, но ни одна женщина так и не удостоилась этой премии. Первым лауреатом стал в 1911 году Уолтер де ла Мар; затем были Джон Мейсфилд (1912), Джеймс Стивенс (1913) и Ральф Ходжсон (1914). Малоимущие авторы поэтической прозы с большой благодарностью принимали сотню фунтов стерлингов. Стивенс отметил, что весть о награждении пришла к нему в тот момент, когда все его «совокупное имущество, видимое и движимое, составляли одна жена, двое младенцев, две кошки и пятнадцать шиллингов». Благосостоянием он определенно уступал Полиньяку, даже когда тот сидел в вязаной шапочке на рю Вашингтон и кутался в шаль. В год награждения Мейсфилда на сцене замаячил призрак Оскара Уайльда: лорд Альфред Дуглас заклеймил удостоенную премии поэму «Вечное милосердие» как «на девять десятых состоящую из отборной грязи». Но патронаж всегда подвержен колебаниям. В 1915 и 1916 годах княгиня, проживавшая в Париже, почему-то не перечислила средства Королевскому литературному обществу, после чего ее истовое, хотя и недолгое служение делу увековечения в британских литературных кругах имени князя себя исчерпало.

«Роман с ключом» явно притягателен для писателя: потешить себя злобствованием, подмигнуть, намекая на тайну, которая ни для кого уже не тайна, тщеславно поделиться с другими собственной осведомленностью. Но произведение такого жанра скрывает в себе подводные камни. В нем можно усмотреть кокетство и самолюбование; роман может стать причиной судебной тяжбы и даже дуэли; но главная опасность кроется в том, что оно несет на себе – как денди, как бабочка – отпечаток времени. А также отпечаток места. Ранний роман Жана Лоррена «Прокаженные» – это роман с ключом о его родном городе Фёкан, книга про «дождь, грязь и алчность». По слухам, каждый, кто жил в радиусе тридцати километров от означенного городка, узнавал всех главных героев, нелестно изображенных в этом произведении. Оборотная сторона такой характеристики подразумевает, что среди читателей, живших за пределами этого круга, мало кому были известны (или интересны) осмеянные лица. В роман «Господин де Фокас» при рассылке рецензентам была вложена рекламная листовка, объявляющая данное произведение «телефонным справочником всех великих парижских пороков и всех Femmes Damnées». Здесь скрытым врагом романиста выступает скорее не география, а время. Что происходит, когда абонентов, перечисленных в телефонной книге, более нет в живых? Если для распознавания «кто есть кто» роман требует сносок, то это сравнимо с постановкой древнеримской пьесы, в которой каждая античная шутка требует объяснений.

Мы охотнее обращаемся к такому произведению, как «Наоборот», нежели к роману «Господин де Фокас», главным образом по той причине, что первая книга более необычна и более оригинальна; но еще и потому, что при всей спорности своей репутации «Наоборот» – это «на самом деле» повествование не только и не столько о Робере де Монтескью. Гюисманс исходит из нескольких подсмотренных деталей любовного треугольника графа, но далее сосредоточивается на своих привычных темах. Притом что Лоррен, близко знавший Монтескью, Полиньяков и многих других, мог предъявить им личные счеты, его роман становится заложником реальных исторических персонажей с их реальными судьбами. Вместе с тем это и роман с ключом, но в непривычном, более причудливом смысле: роман, отсылающий к более раннему роману, который, в свою очередь, заимствует некоторые сцены и темы из «Наоборот». Роман в романе с ключом? Роман с ключом в ключе?

Даже Эдмон де Гонкур, который близко знал Лоррена и хорошо к нему относился, не мог определить, чем объясняется такая его несдержанность в выражениях: злобой или полной бестактностью. (Первое, естественно, не исключает второго.) В том-то и суть одной из главных писательских трудностей – включения в собственную книгу какого-нибудь известного персонажа. Тебе подчас непонятны его мотивы, и ты уже начинаешь сомневаться: а понятны ли они ему самому? Всеобщий знакомец, он, похоже, со многими перессорился. От него исходит агрессия. Ему хочется быть и в гуще событий, и над схваткой. Его, по сути, отторгают, но он и сам не стремится к обществу. Он считает, что недооценен как писатель. Чувствует, что его скорее терпят, чем уважают. Видит в себе денди, но не может тягаться с Монтескью. Видит в себе романиста, но не может тягаться с Гюисмансом. Видит в себе поэта и драматурга, жаждет, чтобы его словами заговорила со сцены Сара Бернар, но слывет щелкопером. Он не знает меры, и, должно быть, в этой безудержности отчасти кроется его обаяние. Когда законы о защите чести и достоинства еще применялись не в полную силу, редакторы газет обожали его провокации. Не будет ли упрощением предположить, что Лоррена переполняло недовольство собой (а потому он давал волю своим мазохистским наклонностям и любил плетку)? Или подобное объяснение будет чересчур современным?

Трудно, конечно, понять, на чем основывалась его дружба с таким убежденным рационалистом, как доктор Поцци. Лоррен годами упражнялся в сатанизме и оккультизме. В плане своей ориентации эти двое мужчин стояли на противоположных концах спектра. Лоррен упивался сплетнями; Поцци был крайне осмотрителен в высказываниях. Противоположности сходятся? Думаю, это слишком банально. Оба слыли прекрасными собеседниками; но беседа имеет тенденцию угасать. Вероятно, сыграло свою роль то, что Поцци ни с кем не ссорился (за исключением родных) и крайне редко высказывал неодобрение другим (за тем же исключением). Лоррен, возможно, его забавлял. И каждый из двоих, скорее всего, радовался, что второй не принадлежит к его профессиональному кругу.

Что творилось у Лоррена в жизни, в голове и на сердце, установить непросто, и это можно показать на примере его отношений с Жанной Жакмен. Художница-пастелистка, поборница символизма и сатанизма, она дружила с Верленом, а жила с гравером по фамилии Лозе в коммуне художников-оккультистов близ Севра. Естественно, в нее влюблялись самые разные поэты. Жанна была слаба здоровьем, отчего, по бесцеремонному выражению Эдмона де Гонкура, «тело ее, лишенное внутренних женских органов, смахивало на выпотрошенную перед засолкой рыбу». По всей видимости, знакомство ее с Лорреном произошло в каком-то богемном кафе середины восьмидесятых годов XIX века. Привлеченный как ее искусством, так и оккультизмом, Лоррен написал глубокий очерк творчества Жанны, который в дальнейшем сослужил ей добрую службу.

После нескольких лет совместного увлечения сатанизмом и богемным образом жизни между ними пробежала черная кошка. Если верить биографу Лоррена, «Жакмен стала сильно ревновать; возможно, она искренне любила писателя, тогда как в нем нарастала воинственность приверженца однополых отношений, направленная против женщины, готовой разрушить цельность его натуры; а быть может, Жанна слишком настойчиво добивалась замужества, ища выход из своего двойственного положения; в любом случае она его отпугнула – этого мужчину, который постоянно бравировал крайней степенью своей нетрадиционности». Лоррен сетовал: «Она вампирша и мною подпитывается». В 1893 году он рассказал Поцци, что Жакмен его преследует. Поцци диагностировал нервное расстройство (у него, а не у Жанны) и посоветовал для стабилизации состояния совершить вояж в Северную Африку. Лоррен так и поступил, отправившись в Алжир и Тунис.

В дневнике Поцци есть запись от 15 марта 1894 года: «Обед: Лоррен – мадам Жакмен». Можно ли усмотреть здесь определенный умысел? Взялся ли Поцци выступить в роли миротворца? «Обед с двумя прооперированными им пациентами» – так описывает этот эпизод биограф Лоррена (отсюда можно заключить, что гистерэктомию Жакмен выполнил именно Поцци). Но далее, переходя к Лоррену, он все же называет конкретную цель, хотя и бездоказательно: «Благодарность этого пациента зачастую ограничивалась приглашением врача на ужин в компании незнакомой ему красотки». Но здесь-то предполагался всего лишь обед, да и с Жакмен доктор был знаком, коль скоро он ее оперировал. Но биограф стоит на своем: Лоррен предлагал Поцци не только Жакмен, но и Лиан де Пужи (претендовавшую на титул самой модной и дорогой парижской куртизанки), «чтобы поддержать его доброе расположение духа». Но с какой стати для поддержания доброго расположения духа доктор Поцци прибегает к посторонней помощи? Об этом биограф умалчивает. И вот ведь что характерно: всякий раз, когда в центре повествования оказывается Лоррен, ситуация не проясняется, а скорее наоборот.

Представим хотя бы такой эпизод. Допустим, вы – Жан Лоррен. Вас преследует Жанна Жакмен и хочет от вас напитаться; у вас сдают нервы; для восстановления душевного равновесия вы отправляетесь в Африку, потом возвращаетесь в Париж, где приглашаете на обед Жанну и общего знакомого – вашего с нею хирурга. И каковы будут ваши дальнейшие действия, начиная с этого самого момента и на протяжении следующих десяти лет? Вряд ли вы станете высмеивать эту женщину в прессе, не потрудившись даже замаскировать ее личность. Вы ведь не Жан Лоррен, чтобы этим заниматься. А он занялся именно этим.

Под его пером она предстает склочной нимфоманкой в обличье святоши; она воплощает собой падшую музу ордена розенкрейцеров, погрязшую в трясине сатанизма; она – «паучиха-бокоход с головой Медузы». И так далее. В своих заметках Лоррен обрушивается даже на картины Жакмен, осуждая «монотонность ее пастелей, расчетливо причудливых и поразительно безобразных». Он, должно быть, не на шутку изумился, когда в 1903 году богемная экс-сатанистка наконец-то откликнулась, причем отнюдь не богемным и не сатанинским (никаких кукол вуду с воткнутыми булавками), а сугубо буржуазным способом: натравила на него адвокатов. И те раскопали пышный букет его статей, которые вполне тянули на иск за клевету.

По свидетельствам очевидцев, Жанна с блеском разыграла перед судом роль ослепительной, но оболганной мученицы. Суд признал, что во многих опусах Лоррена ее образы вполне прозрачны и что он приписал ей «разнузданность нравов» и «позорные авантюры». «Ле журналь» был оштрафован на сто франков, а сам Лоррен – на две тысячи; сумму в пятьдесят тысяч франков за причинение морального вреда разделили между газетой и ее сотрудником, а Лоррена в довершение всего приговорили к двум месяцам тюремного заключения. Он подал апелляцию, но, как ни странно (будто в подтверждение того, что вокруг Лоррена всегда случались неожиданности), в день подачи им апелляции Жакмен отозвала свой иск.

Лоррен сумел избежать тюрьмы, но остался без средств. Он обратился за помощью к Гюисмансу, а получив отказ, написал статью, в которой обвинил того в оскорблении общественной нравственности за счет оккультизма и черных месс. Потом жизнь заставила его вернуться к работе. В свете недавно учрежденной премии «Фемина» он приступил к сатирическому роману о женщинах-писательницах; для этого произведения уже был придуман заголовок: «Дом женщин». Но, чувствуя, как сгущаются тучи, Лоррен с 1905 года стал подписывать свою колонку в журнале «Ла ви паризьен» псевдонимом Кадавр.

При этом он, конечно же, не оставлял без работы доктора Поцци. Литератор злоупотреблял эфиром, который постепенно разрушает пищеварительный тракт, а в периоды ремиссии не спешил следовать дельным советам, врачебным и житейским. В июне 1893 года Поцци произвел ему резекцию девяти язв кишечника (вызванных, как поговаривали, сифилисом). В воскресенье, 11 ноября 1894-го, в мансарде у Гонкура Лоррен поведал, что в связи с тяжелой болезнью записался на две консультации: к доктору Поцци и к его коллеге-гастроэнтерологу. А потом добавил, что в периоды обострения всякий раз впадает в детство и его писательская натура не желает говорить ни о чем другом.

Последняя консультация выявила необходимость оперативного вмешательства, которое и было назначено на май; Лоррену вырезали «несколько сантиметров» кишечника. 26 мая художник де ла Гандара, навестивший Лоррена в клинике доктора Поцци, принес в мансарду известие, что поэт испытывает сильнейшие боли от слишком тугих повязок. 30 июня другой поэт, Анри де Ренье (тот самый, что стрелялся с Монтескью по поводу благотворительной ярмарки), описал, как Лоррен, «запеленатый во фланель, лежит в шезлонге среди цветов, присланных Отеро» (мадемуазель Пуэнтовалга Отеро – знаменитая танцовщица фламенко). Наконец 7 июля у Гонкура объявился и сам Лоррен, на удивление жизнерадостный и переполняемый множеством полукляузных историй.

Он рассказал мне про этот дом смерти, где за время его пребывания скончались четыре женщины, где все разговоры сводятся к удалению яичников и маток, а также организованы просветительские курсы для женщин, чтобы рассказывать больным о тонкостях наложения швов по методике доктора Поцци, не оставляющей никаких шрамов, способных оттолкнуть супруга или возлюбленного.

Лоррен признается, что уже две недели невыносимо страдает, еженощно вспоминая операцию, и постоянно мучается от боли, которую ему снимают морфином. В антисемитском бреду он кричит: «Маман, у меня в постели евреи!» Дважды в сутки ему предписано являться на амбулаторный прием, где какой-то интерн ставит ему клизму из спирта с кипятком, а затем вводит в организм толстенные трубки размером с поливочный шланг…

В апреле следующего года Лоррен, смеясь, жалуется, что его «раскромсанное» доктором Поцци тело нынче излучает некую фосфоресценцию, что «резня» пробудила в нем сумасшедшее половое влечение и что излишества, в которых он теперь не может себе отказать, не дают ему похудеть, а, наоборот, ведут к ожирению.

Неужели Лоррен действительно занимался сводничеством для Поцци? Неужели Поцци нуждался в сводниках? Быть может, доктору, чья жизнь и работа предполагали ответственность и точность, нравилось общаться с теми, чья жизнь подчинялась иным приоритетам. Возможно также и то, что он, закоренелый рационалист, любил наблюдать за теми, кого влекли черные мессы. Лишь однажды Поцци слегка погрешил против науки: когда некая актриса попросила выписать ей лекарство от сценического страха. Он назначил ей гомеопатическое средство (если кому интересно – брионию). Хотя и здесь, вероятно, не погрешил против рациональности: Поцци вполне мог заключить, что плацебо в сравнении с фармацевтической продукцией будет столь же (если не более) эффективным.

Сохранилось недатированное письмо доктора Поцци к Монтескью – приглашение на суаре в особняке на Вандомской площади, где гостям предлагалось засвидетельствовать гипноз, магнетизм, брейдизм (вариант месмеризма) и сомнамбулизм. Но этот сеанс обещал быть не забавой, а сугубо научной демонстрацией. Тогда подобные явления вызывали серьезный медицинский интерес: Поль Брока в свое время пробовал использовать гипноз при операциях в качестве обезболивающего (с переменным успехом); еще в 1878 году сходные эксперименты ставил Шарко – вообще говоря, публичные дебаты между сторонниками «школы Нанси» и возглавляемой самим Шарко «сальпетриерской школой» не утихали. Так получилось, что всего три дома отделяли особняк Поцци от того места, где Месмер в конце предшествующего столетия открыл кабинет для лечения магнетизмом. При помощи стальных стержней пациентов подсоединяли к помещенным в дубовые бочонки емкостям с намагниченной водой. Многим виделась в этом строго научная процедура; кое-кого она вроде бы даже исцелила.

Пробить броню Робера де Монтескью было нелегко, да ему этого и не хотелось. В душе он, вероятно, оставался меланхоликом и любил говорить, что «получил от матери печальный дар: жизнь». Не исключено, что из-за этого дара у него развились тревожность и неуемная жажда накопительства. Его отличало тщеславие, не отягощенное саморефлексией; граф был не из тех, кто старается заглянуть вглубь себя, чтобы разглядеть свою сущность; он предпочитал разглядывать себя в свете рефлексии окружающих. Зачастую он более любовно и подробно описывает костюмы и интерьеры, нежели их владельцев. От него можно было услышать: «Вечера, которые я устраиваю, для меня интереснее, чем приглашенные на них гости» (и гости, по-видимому, это замечали). Он хранил преданность своим домам, которых было в избытке.

Его излюбленное жилище, расположенное в Нёйи, на опушке Булонского леса, и выдержанное в стиле Малого Трианона, датировалось эпохой Второй империи. Монтескью дал ему имя «Павильон муз» и жил в нем с 1899 по 1909 год. Этот дом, как нельзя лучше подходивший для званых вечеров, подыскал для него Итурри. В комнатах, «по сути, не было отделки в нынешнем понимании этого слова; там, скорее, присутствовала аранжировка, продиктованная прихотью или различными видами тяготений, более тонких, чем простое единство цвета и стиля». Его библиотеку отличали не только дорогие переплеты, но и подлинные реликвии эстетизма и литературы: локон Байрона, портретный набросок Бодлера, выполненный любовницей поэта, и многое другое. В одной из комнат красовались портреты графа работы Уистлера и Болдини. Хранился у него и рисунок Болдини, изображавший ноги Итурри, обтянутые велосипедными рейтузами.

Как-то раз, находясь на водах (в угоду «часто хворающему» Итурри, который, к слову, страдал диабетом) в «уродливом» пиренейском городке, Монтескью получил от своего управляющего телеграмму с пренеприятным известием. «Павильон» был ограблен. Граф немедленно сорвался с места, предоставив Итурри укреплять здоровье в одиночестве. На пути к северу граф мучился дурными предчувствиями. Воображение рисовало ему изрезанный портрет кисти Уистлера. В голову лезла флоберовская цитата из «Саламбо» о том, как наемники уничтожают вещи, «употребления которых они не знают и потому еще больше на них раздражаются». Примчавшись в Нёйи, он с облегчением и крайним удивлением обнаружил, что все его сокровища в целости и сохранности, а «наемники», судя по всему, убрались ни с чем. Вскоре взломщиков задержали. На суде одному из них задали вопрос: почему они ничего не взяли? Он ответил: «Нам ничего там не глянулось». Монтескью потом говорил, что это были «самые лестные слова», какие он только слышал в свой адрес.

В ноябре 1904 года Элейн Греффюль, дочь Элизабет, «родственницы» Монтескью, выходила замуж за герцога де Гиша, давнего знакомца Пруста. Когда писатель спросил жениха, что подарить ему на свадьбу, герцог в шутку ответил: «У меня, кажется, есть все, кроме револьвера». Поймав его на слове, Пруст купил для него «гастин-ренетт». А потом заказал модному художнику Коко де Мадрасо декорировать кобуру из натуральной кожи. Художник выбрал гуашь, а вместо узора использовал стихи, которые сочинила в юности Элейн Греффюль: про чаек и белые пароходы, про горные вершины и тигров.

Насколько я помню, в произведениях Пруста никто ни с кем не стрелялся.