Поцци на студенческом балу медицинского факультета

Бал, устроенный в «огромном» зале Бюлье, являет взору, по словам одного из участников, сцены «умопомрачительных вакханалий», хотя на импровизированном помосте восседает многочисленная профессура и администрация клиники. «Входит Поцци, великолепный, как дож, в алом плаще, приветствуемый криками, здравицами, шумом… В какой-то миг он встает со своего места, и в зале воцаряется тишина. Но он не собирается произносить речь. Вместо этого он при первой же удобной возможности наклоняется, чтобы втащить на помост голую девицу, смачно целует ее в губы, а потом, обернувшись к взбудораженной толпе, жестом командует: „Делай как я“».

Вышеупомянутый «алый плащ» – это не тот знаменитый «красный шлафрок», а профессорская мантия, подбитая соболями.

В 1884-м, через три года после завершения полотна «Доктор Поцци у себя дома», Сарджент пишет столь же эффектный и откровенно эротический портрет, известный как «Мадам Икс». На нем изображена Амели Готро, полукреолка из среды новоорлеанской верхушки, привезенная в Париж еще ребенком и в девятнадцать лет выданная замуж за банкира в возрасте под сорок. Сарджент выбрал для нее черное платье и поставил на коричневом фоне, возле придвижного столика. Черный, коричневый и телесный (плюс золотые бретельки) – вот и вся цветовая гамма картины; впрочем, телесный цвет не имеет обычного кремового оттенка. Сарджент заметил, что кожа этой дамы «равномерно лавандовая или цвета промокательной бумаги». Волосы убраны наверх, голова повернута влево, профиль выражает презрение или по меньшей мере равнодушие. Но туловище развернуто к нам, и эротичность подчеркнута контрастом возможностей. Глубоко декольтированное платье оставляет обнаженными плечи и руки. Пальцы левой руки поддергивают юбку, но совсем чуть-чуть (даже мысок туфли скрыт, не то что на портрете Поцци, однако выглядит все вполне красноречиво); правая рука, развернутая по умыслу Сарджента внутренней стороной к нам (своего рода интимная деталь), опирается на край столика. На внутренней стороне каждого локтя тонко акцентированы нежные ямочки. В первом варианте тайная чувственность получила явное выражение: правая бретелька спадала с плеча. Эта деталь – казалось бы, далекая от провокационной символики – всколыхнула общее негодование во время Салона-1884; по некоторым сведениям, скандал разгорелся с такой силой, что художнику пришлось бежать из Парижа в Лондон. Но в 1884 году, кроме всего прочего, Сарджент познакомился с Генри Джеймсом; тот и убедил его перебраться на другой берег Ла-Манша, однако не для того, чтобы избежать скандала, а ради более выгодных заказов и более приемлемых моделей; этому совету Сарджент последовал в 1886-м.

Мадам Готро позировала – сидя или стоя – и другим светским художникам, таким как Поль Элльё (которого за темпы работы прозвали «паровой Ватто») и Антонио де ла Гандара. Судя по многочисленным отзывам, модель из нее получилась заурядная и скучная; Сарджента раздражала ее нескрываемая тоска во время сеансов; не исключено, что на каком-то этапе именно это и побудило художника возвысить ее до сирены, каковой она никогда не была. В результате протестов самой модели и ее матери Сарджент вернул упавшую бретельку на женское плечо. Вероятно, он же дал портрету название «Мадам Икс» (хотя многие прекрасно знали изображенную на нем даму), чтобы лишний раз высветить эротическую подоплеку. Амели Готро и ее супруг не занимали высокого положения в свете, а потому ничто не мешало самодовольным пуританам высказывать свое неодобрение. После «скандала» (вряд ли очень шумного на фоне событий того времени) мадам Икс уехала в Бретань, где погрузилась в неизбывную меланхолию.

Не только ее портрет как таковой приковывал людские взгляды: модель (или ее внешность) сделалась туристической достопримечательностью. На один из сеансов Сарджент пригласил Оскара Уайльда посмотреть на эту диковинку:

Любезнейший мистер Уайльд,не заглянуть ли Вам ко мне в мастерскую завтра во второй половине дня или в четверг утром?Вы застанете меня за работой: я все еще пишу портрет м-м [мадам] ххх, который отправится в Салон… когда наконец будет закончен…Вы увидите мою модель – вылитую Фрину.

(Фриной звали древнегреческую гетеру IV века до н. э., острую на язык красотку, преданную суду за кощунство.)

Джон Сингер Сарджент. Портрет мадам Икс. 1884

Через несколько месяцев после публичного показа «Мадам Икс» Поцци пригласил на чашку чая Монтескью и Эдмона де Полиньяка, чтобы те посмотрели, как выглядит в жизни «мадам Готро – лебединая шейка». Но Париж – это Париж, и Поцци – это Поцци: слухи о его романе с мадам Готро множились, причем, весьма вероятно, даже после его смерти. Не утихали они и на протяжении XX века: модный художественный критик Роберт Хьюз обрел второе дыхание в 1980 году, когда «Мадам Икс» и «Доктор Поцци у себя дома» экспонировались в нью-йоркском Музее Уитни. Те сведения, которыми мы располагаем, позволяют предположить, что супруги Поцци и супруги Готро мимолетно встречались в свете, хотя это не подтверждает и не исключает иного.

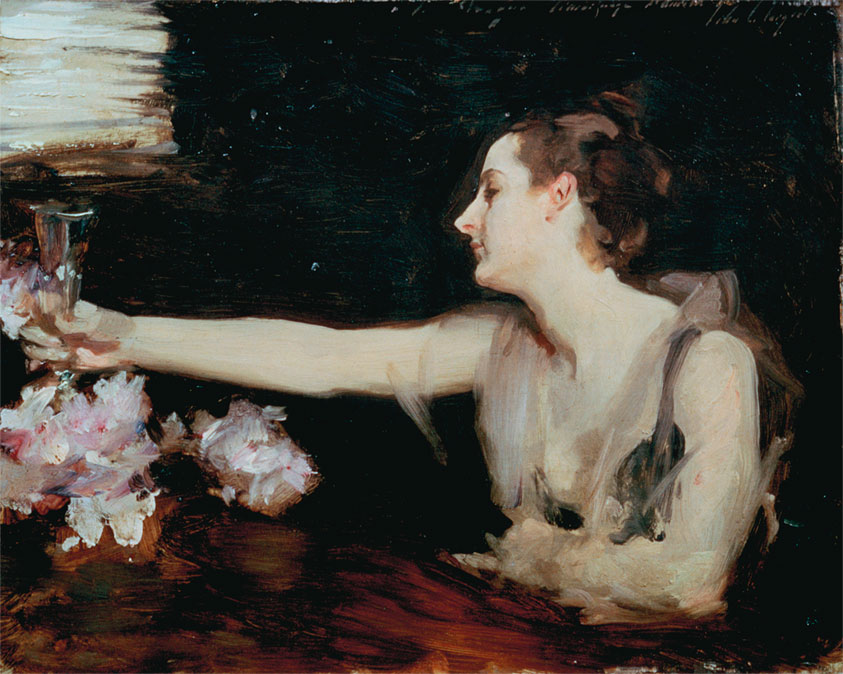

Впрочем, одно мы знаем достоверно: приблизительно в то же время Поцци приобрел менее нашумевший портрет кисти Сарджента «Мадам Готро поднимает тост», написанный в 1882–1883 годах. Скорее очаровательный, нежели провокационный, он выполнен в непринужденной, более свободной манере. Натурщица вновь углублена в себя и обращена к зрителю в профиль, но уже другой стороной; волосы так же убраны наверх; одета она в черное платье на бретельках, плечи слегка прикрыты накидкой из полупрозрачной ткани. Центральную часть полотна занимает только голая женская рука, вытянутая в направлении расположенной слева стопки каких-то предметов; в нижней части – розовое пятно цветов, в средней – пальцы, сжимающие бокал шампанского, в верхней – яркий световой квадрат (либо окно, либо светильник). Этот портрет хранился в коллекции доктора Поцци до самой его смерти.

Джон Сингер Сарджент. Мадам Готро поднимает тост. 1882–883

Известно нам также и то, что Поцци, как часто бывало, оказывал профессиональные услуги тем женщинам, с которыми водил светское знакомство. Несколько раз он лечил дочь супругов Готро, Луизу, а в середине восьмидесятых годов XIX века оперировал Амели – вероятно, по поводу кисты яичника.

«Этого нам знать не дано». Такая фраза, если ею не злоупотреблять, – одна из самых сильных в арсенале биографа. Она не дает читателю забыть, что обтекаемое жизнеописание, при всех его подробностях, длиннотах и примечаниях, при всей выверенности фактов и надежности гипотез, способно быть лишь публичной версией публичной жизни и частичной версией частной жизни. Биография – это коллекция дыр, нанизанных на шнурок, особенно там, где повествование вторгается в интимную и чувственную сферу. Одни запросто могут вообразить связь между людьми, о которых ничего не знают, особенно между ныне покойными, что еще более облегчает дело, или же посмертно приписать лишнюю победу известному донжуану. Другие, чтобы упростить себе задачу, твердят, что плотская жизнь во все века примерно одинакова: различия заключаются только в степени ханжества и сокрытия.

Однако секс – это целый мир, где самообман может подменить собой объективный факт, а «жестокая правда» в толковании реальных событий – оказаться не более правдивой, чем стыдливая уклончивость или сентиментальная мелодрама. Допустим, Оскар Уайльд действительно «показывал себя сомдомитом», хотя из наших сведений следует, что он предпочитал феморальные сношения, а следовательно, в строгом смысле слова не мог считаться «сомдомитом». Этого нам знать не дано. Сара Бернар была нимфоманкой. Ах да, и при этом неспособной к оргазму. До той поры, пока эту проблему не устранило хирургическое вмешательство с вживлением хитрого механизма: о том надежно свидетельствуют «истерически двуличные сплетни», которые распустил Жан Лоррен, а потом отразил в своем «Дневнике» Эдмон де Гонкур, придерживавшийся старомодных, если не сказать хуже, взглядов на природу женщины. Этого нам знать не дано. Робер де Монтескью был пламенным сторонником однополой любви, но вот его биограф полагает, что граф, в силу своей холодной брезгливости, не считал возможным потакать эллинистическим порывам; в свою очередь, биограф Поцци высказывает предположение, что доктор утратил мужскую силу около 1884 года и уже не смог ее восстановить. Этого нам знать не дано. У Поцци была репутация «неисправимого соблазнителя», врача, который не гнушался спать со своими пациентками и даже, весьма вероятно, во время консультаций переходил к эротическому стимулированию. Кроме того, он хранил все любовные письма, полученные от женщин на протяжении своей как минимум полувековой сексуальной карьеры. После его смерти мадам Поцци велела сыну Жану предать их огню. Так что нам известна лишь малая толика. А в том, что касается краха (любовного краха) совместной жизни супругов Поцци, у нас есть только свидетельства мужа. Как понимать слова Поцци о том, что во время медового месяца ему пришлось «пойти на решительные, почти насильственные меры»? Как истолковала жена столь внезапную перемену в его поведении после тех писем, которые получала от Поцци в период ухаживания? Не в свете ли этой перемены она начала хладнокровно рассматривать возможность раздельного проживания? Этого нам знать не дано. Мы можем строить любые догадки, но должны признать, что это литературный прием и что жанр романа столь же многообразен, как любовь и секс.

«Этого нам знать не дано»; и в то же время «во всяком случае, так говорили». Сплетня правдива в том смысле, что она вторит чьим-то убеждениям или предположениям наших знакомых, а если знакомые дали волю фантазии, то сплетня показывает, чему они хотят верить. Так что сплетня хотя бы правдиво отражает ложь, а также раскрывает характер и менталитет сплетника. Заядлый франкофил Форд Мэдокс Форд привычно выказывал страстное пренебрежение к реальным событиям. Вот образчик лжи: он утверждал, что в 1899 году присутствовал на втором процессе над Дрейфусом в Ренне (где вполне мог столкнуться с доктором Поцци) и что этот опыт позволил ему глубже понять Францию; но на самом деле в тот период он преспокойно жил у моря в графстве Кент. Биограф Форда Макс Сондерс мудро и сочувственно утверждает: вопрос не в том, «правдивы ли слова Форда, а скорее в том, что за ними кроется».

Гонкур нередко размышлял, в чем источник злопыхательства Жана Лоррена; сам Лоррен тоже хотел бы это выяснить. В письме Гонкуру по поводу одной супружеской пары, чей снобизм претил им обоим (а сами они, естественно, тоже были снобами, хотя и более утонченными), он признается: «Смотрю я на них – и при каждом удобном случае показываю свои когти и зубы. После поцелуя самое сладостное удовольствие – куснуть. Неужели есть моя вина в том, что внутри меня сидит дикий зверек, которого спускают с привязи негодование и несправедливость?» Скрытое самодовольство, читаемое между строк, предполагает еще и третий мотив: сплетником движет желание позабавить слушателя.

В то же время ничто из вышесказанного не означает, что правда – это предмет сделки. Уайльд в свое время заявил: «Из этих правд более истинна та, которая более ложна». Но это банальная софистика, которая выдает себя за парадоксальную мудрость.

Монтескью не нравился портрет «Доктор Поцци у себя дома». Заметив, что доктор обычно скрывает свое изображение и от дневного света, и от любопытных глаз, граф написал: «Картина осталась в темноте, и правильно сделала. Художник по какой-то непостижимой причине одел [Поцци] с головы до ног в красное, а кроме того, по причине еще менее очевидной, выставил его как Валуа Гинекологического». В 1905 году неприязнь Монтескью к Сардженту вылилась на страницы прессы и снискала аплодисменты Бернара Беренсона: «Ваша изысканная вежливость куда более ядовита, нежели грубые выпады других. Бесконечно признателен Вам за первую атаку на этого идола англосаксов». Не остался в стороне и биограф Монтескью Жюллиан, высказавшийся в адрес «этого надоедливого бостонца… [который] растратил свой талант, соблазнившись заказами от миллионеров». Законодатель мод, искусствовед и биограф, не сговариваясь, досадовали на славу Сарджента, на его поразительную работоспособность и восторги публики – против этого все трое оказались бессильны.

Признавая «Мадам Икс» шедевром, Монтескью вместе с тем утверждал, что в творчестве Сарджента других шедевров нет. Он подытожил: «Вкус – весьма специфический предмет… Мистер Сарджент, великий художник, им не обладает». Здесь эстет терпит поражение от искусства: он не понимает, что «величие» – это всегда путешествие за пределы «вкуса». Но в своем заблуждении он был не одинок.

Зато Уайльд вскоре изменил свое мнение о Сардженте. В 1882 году, находясь в Париже, он преподнес художнику поэтический сборник Реннелла Родда (с предисловием Уайльда). Дарственная надпись гласила: «Моему другу Джону С. Сардженту с глубоким восхищением к его творчеству». Ниже была приписка (на французском) – фирменный знак Уайльда: «Ничто не может быть истинным и в то же время прекрасным». Однако не прошло и года, как в одной из своих публичных лекций он назвал искусство Сарджента «мишурной безвкусицей».

Зато другие изменили свое мнение об Уайльде, да еще перед судебным процессом. Конан Дойл познакомился с ним на небольшом литературном вечере, где впервые отметили их обоих. «Он далеко превосходил всех нас, – писал Конан Дойл, – но умел показать, что ему интересны все наши суждения. Он обладал тонкими чувствами и тактом, хотя человек, единолично завладевающий разговором, при всем своем уме не может быть истинным джентльменом. Он не только брал, но и отдавал, и то, что он отдавал, было уникально. Его отличают необыкновенная отточенность суждений, мягкий юмор и умение скупыми жестами пояснить смысл сказанного».

Дойл встретился с ним через несколько лет; к тому времени на Уайльда наложила свой отпечаток Слава. «Он произвел на меня впечатление безумца. Помню, он спросил, видел ли я его пьесу, которая шла тогда в театре. Я ответил, что еще не видел. Тогда он сказал: „Как же так, непременно сходите. Пьеса – чудо. Она гениальна!“ И все это – с каменным лицом. От его прежних джентльменских инстинктов не осталось и следа».

В 1882 году Сарджент отправил портрет «Доктор Поцци у себя дома» в Лондон, в Королевскую академию художеств, где картина не произвела никакого впечатления. Но время было на стороне Сарджента, а не на стороне Монтескью. Генри Джеймс, который уже успел познакомиться с изображенным на холсте персонажем и пригласить его в гости, написал статью о художнике для ежемесячника «Харперс мэгэзин» в 1887 году (вторая редакция датирована 1893 годом). В начале он отметил, что Сардженту повезло: он чаще пишет женщин, чем мужчин, «а потому нечасто получает шанс воспроизвести тот обобщенно-важный вид, которым его художественное зрение подчас наделяет изображаемого джентльмена». Это звучит как уничижительное лукавство, однако Джеймс тут же называет два лучших мужских портрета кисти Сарджента: это изображения Каролюс-Дюрана и Поцци; второй портрет отмечается как «блестящий» и «достойный восхищения» пример этой стороны творчества живописца:

В каждом из этих случаев натурщик являет собой галантный живописный типаж, один из тех, которые так и просятся на холст (чего, безусловно, нельзя сказать обо всех), что прежде всего подтверждают, например, красивые руки и манжеты с оборками мсье Каролюса, чья ладонь лежит на рукоятке трости, как на эфесе рапиры.

Чтобы развеять возможные сомнения, Джеймс продолжает:

Я ссылаюсь на его превосходного «Доктора Поцци», чья необыкновенно красивая юношеская голова и слегка искусственная поза получают столь прекрасную французскую трактовку, что художника можно будет простить, если он вдруг решит, пусть даже под надуманным предлогом, вернуться к ней впоследствии. Этот джентльмен стоит перед нами в великолепном красном шлафроке как посланник царственного Ван Дейка.

В той же статье Джеймс размышляет о сарджентовской «Мадам Икс». Он называет ее «в высшей степени оригинальным экспериментом», в ходе которого «художник, в свете того, что мистер Рёскин называет „правильностью“ такой попытки, нашел в себе смелость высказать собственное мнение». Он не воспринимает всерьез «беспочвенный скандал», вызванный этим портретом при первом показе, как «достаточно смехотворный на фоне некоторых пластических потуг, которым ежегодно покровительствует Салон. Это превосходное полотно, благородное по замыслу и мастерское по линиям, придает изображению рельефность, какую мы видим на великих античных фризах. Эту работу можно, как говорится, принимать или не принимать, но в отношении нее быстро дается ответ на вопрос „нравится“ или „не нравится“. Художник никогда еще не заходил так далеко и так смело в последовательном выражении собственной индивидуальности».

Положительная рецензия Джеймса звучит, пожалуй, чересчур усложненно (да еще упаковывается, так сказать, в защитную пленку с пузырьками), отчего иногда воспринимается как двусмысленная; но в данном случае – я почти уверен – в ней выражается энергичное одобрение.

Если Монтескью чувствовал, что его травят блуждающие вокруг предательские литературные тени его самого, то от портрета, как произведения живописи, следовало ожидать совсем иного. Портретист, как правило, и более точно, и более лестно передает внешность изображаемого (тот как-никак ему платит), которого к тому же не загораживают и не затмевают другие фигуры, будь то реально существующие или вымышленные. А порой изображаемого персонажа и художника связывают дружеские отношения, что идет только на пользу делу. Так было, когда Уистлер писал «Композицию в черном и золотом» (1891–1892). Близость эстетических воззрений двух мужчин помогла создать блистательный образ графа, с надменной решимостью шагающего навстречу зрителю: правая рука с тростью выдвинута вперед, через левую перекинут плащ. И от Монтескью не укрылось, что сам Уистлер считает этот образ блистательным. Наблюдая за работой художника, он отметил, как тот будто бы извлекает образ откуда-то изнутри, а не создает снаружи, на поверхности холста.

Джон Сингер Сарджент. Каролюс-Дюран. 1879

Позднее, когда Уистлер увидел, как воплощенный им образ сливается с образом находящегося перед ним живого человека, он выкрикнул (по свидетельству Монтескью) «самую прекрасную фразу, какая только может сорваться с уст художника». Звучала она так: «Взгляни еще раз на меня – и будешь вечно смотреть на себя». Это, конечно, был высокий миг самовосхваления, но еще и ободрения, адресованного единомышленнику-эстету: искусство бессмертно, и пока живет моя «Композиция в черном и золотом», ты не умрешь, равно как и я. Граф настолько полюбил этот портрет, что готов был, стоя сбоку, читать лекции о его достоинствах небольшим группкам вдохновенных приверженцев эстетизма, среди которых обычно преобладали женщины.

Но что бы там ни восклицал, обращаясь к Монтескью, Уистлер, на каком-то этапе этот американский портрет перестал был самым знаменитым изображением графа. Из-за добавления битума в черную краску все полотно стало погружаться во тьму. Кроме того, в общественном сознании тот образ Монтескью начал вытесняться портретом кисти Болдини, созданным в 1897 году: во внешности денди здесь еще больше дендизма, – вероятно, от этого граф выглядит не столь вызывающе. В изысканном костюме и перчатках, он изображен в полупрофиль; держа трость диагонально перед собой, он словно изучает рукоять из синего фарфора; даже фарфоровые запонки у него в тон, как позволяет нам заметить развернутое в нашу сторону левое запястье. Трость он держит, словно скипетр, что, вероятно, отсылает нас к первой строке одного из его стихотворений: «Я властитель вещей преходящих». (См. с. 27.) На обложке купленного мною в 1967 году «пингвиновского» издания романа «Против природы» красовался именно тот портрет – как зримое подтверждение того, что Монтескью и «есть» дез Эссент.

Джеймс Макнил Уистлер. Композиция в черном и золотом: Граф Робер де Монтескью-Фезансак. 1891–892

Искусство может увековечить натурщика, но может и трансформировать, а то и стереть его черты, даже вопреки желанию сторон. На низшей ступени ремесла художника такой проблемы, считай, не существует. И только если в дело вступает истинный талант, а тем паче гений, художник начинает подготавливать образ, который будет напоминать о натурщике, когда того не станет, и в некотором смысле замещать собой живого человека. «Взгляни еще раз на меня – и будешь вечно смотреть на себя» – да, вечно, причем на себя такого, каков ты сейчас, а не каким станешь через сутки, через двое или на смертном одре. Художник превращает тот облик, который наблюдал на протяжении нескольких дней или недель, в нечто более существенное, нежели стоящая за ним личность. Люсьен Фрейд однажды так обратился к потенциальному натурщику: «Мне было бы интересно писать с тебя». А другому объяснил соотношение между натурщиком и будущим законченным произведением искусства: «Ты нужен как подспорье». Можно подумать, изображаемый – деревянный болванчик, от которого есть временная польза, тогда как художник нацелен на более масштабный результат.

А что же князь Эдмон де Полиньяк? Где найти его изображение? Поскольку из первоначального состава «странного трио» Полиньяк был неприметнее других и зачастую оставался без внимания, лучше всего будет отыскать его на групповом портрете кисти Джеймса Тиссо «Кружок рю Руайяль» (1868), среди других одиннадцати членов этого джентльменского клуба. Каждый из запечатленной художником дюжины внес тысячу франков, дабы войти в число увековеченных. Портрет написан профессионально, но незамысловато, – как видно, Тиссо старался никого не выделять в ущерб остальным. Члены клуба сидят или стоят, тогда как Полиньяк – единственный – подчеркнуто изображен полулежа. Бросив на пол шляпу, перчатки и трость, он откинулся на спинку кресла; сжатая правая рука застыла в странном жесте около уха, как будто князю слышится тайная гармония (или рифф в уменьшенном ладу). За спиной князя изображен Шарль Хаас, основной прообраз прустовского Сванна. Когда картина была закончена, двенадцать мужчин условились разыграть ее по жребию. Повезло барону Родольфу Хоттингеру; в настоящее время портрет выставлен в музее Орсе.

В романе «Наоборот» Гюисманс отмечает, что французская аристократия либо впала в слабоумие, либо погрязла в грехах. Она умирает из-за вырождения своих сынов, чьи способности деградируют из поколения в поколение и «уже свелись к инстинктам гориллы, бушующим в черепе конюха или жокея». Другая причина этой благородной гнили коренилась «в грязи судебных процессов». В качестве примеров этого порока названы три титулованных семейства – Шуазёль-Пралены, Шеврёзы и Полиньяки. Что может быть тяжелее, чем крепиться сердцем, слушая рассказы о бедности аристократов? Только вообразите: ютятся в своем последнем замке, сквозь прохудившуюся крышу льет дождь, слуги набивают господскую обувь газетной бумагой и так далее. И такие потери презренного металла связаны, как правило, не столько с революциями и налоговым бременем, сколько с расточительностью, азартными играми, праздностью и бестолковым управлением финансами.

Монтескью и Полиньяк происходили из равно уважаемых семей, но разительно отличались характерами. Монтескью был высокомерен, вспыльчив, убежден в своей исключительности; из-за таких, как он, аристократов и вспыхивают революции. Полиньяк же, мягкий, прихотливый, почти ни на что не способный, принадлежал к другой категории: такие аристократы выглядят безобидными и даже способны внушать жалостливое сочувствие. Вдобавок он проявлял неброское остроумие. «Господину такому-то, – однажды рассуждал он вслух, – не довелось отточить свои умственные способности: он же никогда не болеет». У Полиньяка, в отличие от графа, отсутствовала тяга к самопреображению, не говоря уже о самоподражании. Ему довольно было сидеть особняком, как на картине Тиссо, и предаваться мыслям. Но его угнетала извечная проблема Полиньяков – деньги. В силу своего доверчивого характера он часто становился жертвой мошенников и шарлатанов, а остатки наследства вскоре спустил на бирже. В 1892 году ему исполнилось пятьдесят семь; жил он в небольшой квартире на рю Вашингтон (да-да, квартиру он сохранил, причем не где-нибудь, а в Восьмом аррондисмане Парижа, но это не меняет дела). После того как у Полиньяка за долги конфисковали мебель и бронзу, племянники застали дядю в единственном уцелевшем кресле: тот нахлобучил вязаную шапку и кутался в шаль. Все, сообщил он, изъято, все пошло прахом.

Джеймс Тиссо. Мужской клуб «Кружок рю Руайяль» (фрагмент). 1868

И тем не менее у Полиньяка осталось одно неотчуждаемое сокровище, ходкий товар – княжеский титул. А потому очевидным и проверенным способом решения всех проблем стал, как в романах Генри Джеймса и Эдит Уортон, поиск богатой американской наследницы. Изучив рынок невест, князь и его двоюродная сестра графиня Греффюль наметили оптимальную цель: Виннаретту Зингер, чье огромное состояние было сколочено на швейных машинках. Ранее она уже была замужем за неким князем, но Ватикан санкционировал развод. Иностранка и отставная княгиня, в среде бомонда Виннаретта пользовалась сомнительной репутацией. Новый брак сулил выгоду обеим сторонам: невеста могла вернуть себе статус, а жених – деньги.

Лишь одно обстоятельство грозило осложнить дело, а для тех, кто не занимал столь высокого положения в обществе, и вовсе перечеркнуло бы все планы: Полиньяк всю свою жизнь был осмотрительным, но известным содомитом. И что же? Это обстоятельство не только не осложнило дело, но и повысило акции жениха, так как Зингер, в свою очередь, была осмотрительной, но известной лесбиянкой. Согласно фамильному преданию, в свою первую брачную ночь с князем Луи де Сей-Монбельяром новоиспеченная жена Виннаретта Зингер залезла на шкаф и, размахивая зонтиком, стала кричать пылкому новобрачному: «Не подходи – убью!» О несостоявшейся консумации брака пришлось, очевидно, сообщить в Ватикан, но эта пикантная подробность, скорее всего, не разглашалась. Когда Виннаретта обвенчалась со своим князем 15 декабря 1893 года, ему исполнилось пятьдесят девять, а ей – двадцать восемь.

Монтескью был вполне удовлетворен и выбранной стратегией сватовства, и ее исходом, но теперь возникла другая сложность. Граф с князем приятельствовали восемнадцать лет кряду; поначалу, как предполагает биограф Полиньяка, они недолгое время могли состоять в близких (но этого нам знать не дано) отношениях. Однако дружба – и Монтескью знал это куда лучше Полиньяка – лишь первый шаг на пути к ссоре. У графа было два повода гневаться. Во-первых, новобрачные (особенно Виннаретта) не выказали ему достаточной признательности, а в графском окружении знали, что иногда и бесконечных излияний благодарности оказывается недостаточно. И во-вторых: новобрачные, вопреки всем правилам и ожиданиям, регулирующим подобный аристократический бартер, зажили душа в душу. Родные Полиньяка заранее предупредили Зингер, что она собирается связать свою жизнь с «невыносимым маньяком». Но чета, похоже, была искренне довольна условиями такого союза – помогло, скорее всего, отсутствие завышенных ожиданий. Вдвоем им было легко и не скучно; оба страстно любили музыку, а пьесы Эдмона теперь ставились в театральной студии Виннаретты. И в Байройт князь теперь ездил не с графом, а со своей княгиней. На отдых они, бывало, отправлялись порознь, что не возбранялось светскими условностями и позволяло каждому искать приключений для себя лично.

Супружеские пары всегда сравнивают свой домашний уклад с положением в других семьях. Вот, например, Полиньяки, которые сначала договорились о социальной и финансовой стороне брачного союза, а уж потом прониклись друг к другу искренней симпатией; а вот Поцци, которые начинали, казалось бы, со страстной любви, а потом сохраняли свой брак только в угоду требованиям высшего света. Но был и третий вариант: «чета Монтескью». По отношению к Итурри граф вел себя как вздорный хозяин, тогда как Итурри оставался вечным утешителем, устроителем всех дел, толкователем, посредником и рассказчиком об охоте за наслаждениями. Кроме того, в своих воспоминаниях Монтескью указывает (дважды), что Итурри проживал «на той же улице», и ни разу не признает, что «они делили жилище». Такой перекос в отношениях между партнерами не вызывает ни удивления, ни тем более сожаления: если учесть характер и эгоизм Монтескью, только на такие отношения он и был способен. И к чете Полиньяк он вряд ли испытывал такое однозначное чувство, как зависть. Но быть может, в глубине души он все же интуитивно ощущал, что отношения бывают и равноправными, и динамичными, и доброжелательными, да только его эмоционального запаса на такое, как видно, не хватает.

А если так, то в отсутствие ожидаемой лавины благодарностей подобные ощущения могли трансформироваться в злость. Что она о себе возомнила, эта американка? Мстительность графа выражалась в язвительных эпиграммах и журналистских колкостях по поводу и без повода. Причем отличалась долговечностью. В 1910 году, через семнадцать лет после устроенного им бракосочетания и через девять лет после смерти Эдмона де Полиньяка, еще одна модная в парижском свете лесбиянка американского происхождения, художница Ромейн Брукс, представила публике портрет Виннаретты. Граф не преминул написать для «Фигаро» брюзгливо-снобистскую рецензию, подчеркнув, что у Брукс княгиня де Полиньяк выглядит копией Нерона, только «в тысячу раз более жестокой, чем прототип, которая спит и видит, как бы насмерть застрочить своих жертв на швейной машинке». (К сожалению, этот портрет не сохранился.)

Виннаретта Зингер. Автопортрет. 1885

По всей видимости, Монтескью, который, в силу своего происхождения и характера, привычно распоряжался и пользовался окружающими, впервые заподозрил, что Полиньяк и Зингер ухитрились распорядиться и воспользоваться его персоной. А теперь это подтвердилось, но в ином смысле. В салоне княгини де Полиньяк сложилась традиция музыкальных вечеров, которая просуществовала около полувека. Первый концерт состоялся 22 мая 1888 года; программа включала произведения Форе, Шабрие и д’Энди в исполнении и под управлением Форе, Шабрие и д’Энди. Последний концерт состоялся 3 июля 1939 года; программа включала произведения Баха, Моцарта и Дину Липатти в исполнении Клары Хаскил и Липатти; оркестром дирижировал Шарль Мюнш.

Список приглашенных искрился и сверкал не хуже золоченой черепахи, инкрустированной дорогими каменьями. Присутствовали композиторы: Вагнер, Стравинский, Прокофьев, Шоссон, Форе, д’Энди, Орик, Мийо. Дирижеры: Клемперер, Бичем, Маркевич, Мюнш. Модные художники: Болдини, Бонна, Каролюс-Дюран, Эллё, Клерен, Форен. Писатели: Пруст, Колетт, Валери, Кокто, Пьер Луис, Жюльен Грин, Франсуа Мориак, Розамунд Леманн. Другие знаменитости: мадам Жан Ланвен, Дягилев, Бакст, леди Вайолет Кунард и Вайолет Трефусис. Были там и десятки Полиньяков и Ротшильдов, великие князья дома Романовых, всевозможные другие князья и княгини, маркизы с маркизами, виконты с виконтессами, бароны и баронессы – всех не перечислить.

Как должен был чувствовать себя обойденный вниманием Монтескью, даже будь он добрейшей души человеком? Но его пригласили (или, во всяком случае, приняли) только два раза, в 1895 году, тогда как его приятельница и кузина графиня де Греффюль в промежутке между тем событием и 1903 годом ездила к Полиньякам восемь раз. Поцци не принадлежал к этому обществу (он хоть и был вездесущ, но не до такой степени), притом что его дочь Катрин удостаивалась приглашений две недели подряд в начале 1927 года. Во второй раз она слушала «великолепного» Рамо и Шопена, от которого «душа рвалась из груди».

Троекратно удостаивался приглашения в салон княгини Поль Эрвье – насколько можно судить, ближайший друг Поцци из литературной среды. На Вандомской площади, а позднее на авеню д’Йена без него не обходились званые обеды и суаре. В своих произведениях Эрвье затрагивал моральные и эмоциональные проблемы современности, как то: супружеская измена, развод, повторный брак. Из-под его пера вышел роман «Флирт», где скрупулезно изучались «тонкие и деликатные состояния души, сопровождающие опасный переход от Добродетели к Пороку», а также пьеса, в которой прозвучала реплика «под занавес»: «Ради дочери я убила свою мать!» (исторический спойлер в действии). В частных беседах он ратовал за легализацию абортов. И, судя по всему, очень внимательно присматривался к семейной жизни Поцци. В декабре 1903 года Катрин Поцци, которой исполнился двадцать один год, сделала в дневнике лапидарную, хотя и не лишенную экзальтации запись: «О Эрвье! Да! О да, Эрвье!» Но больше он у нее не упоминается, ни до, ни после.

В 1905 году, когда пересматривался Гражданский кодекс, Эрвье включили в комиссию, которой было доверено изучить статью 212 и, если потребуется, предложить новую формулировку: «Муж и жена обязаны выполнять взаимный долг верности, помощи и поддержки». Эрвье предложил своим коллегам добавить сюда одно-единственное слово: «любви». Члены комиссии, посчитав, очевидно, что никакой брак не выдержит отягощения трех уже имеющихся условий, отклонили рекомендацию Эрвье. Не так давно к проверенной временем триаде обязанностей все же добавили одно слово. Правда, не «любви», а «уважения». А романтики-британцы, естественно, всегда обещают любить.

Эдмон де Гонкур писал в своем «Дневнике»: «У малыша Эрвье странный голос. Как у лунатика, которого заставляет говорить тот, кто его загипнотизировал». Да и произведения того же Эрвье и его единомышленников не производили на Гонкура особого впечатления. Еще в 1890 году он писал:

Романы из жизни света, вошедшие нынче в моду стараниями Бурже, Эрвье, Лаведана и даже Мопассана, не представляют никакого интереса: эти авторы пишут монографию ни о чем. Вот если бы за дело взялся человек, сам принадлежащий к высшему свету, рожденный, вскормленный и воспитанный в той среде, как, например, Монтескью-Фезансак, способный раскрыть все сокровенные тайны этой несущественности, такой роман мог бы, наверное, получиться интересным… А так, сдается мне, роману из жизни высшего общества жить осталось от силы три года.

Это предсказание не сбылось. Гонкур умер в 1896-м, а через семнадцать лет Пруст только начал публиковать свою эпопею «В поисках утраченного времени».

Доктора Поцци помнят, описывают и изображают как «великосветского врача», который лечил зарубежных коронованных особ, французскую аристократию, знаменитых актрис, прозаиков и драматургов. Все это верно; однако на протяжении тридцати пяти лет он еще работал в государственной больнице Лурсин-Паскаль (с 1893 года – больница имени Брока) и на заре своей карьеры вообще не имел права вести частную практику. Потом ему разрешили принимать больных на частной основе, но только в выходные дни. В 1892 году журналист и бывший редактор «Британского медицинского журнала» Эрнест Харт описал Лурсин-Паскаль в серии публикаций «Клинические заметки о парижских больницах». Он указал, что десятью годами ранее, когда там появился Поцци, все койки в этой больнице были заняты пациентами с венерическими заболеваниями, «поскольку гонорея – чрезвычайно распространенное заболевание среди бедноты, которая составляет основной контингент больных». Но в 1883 году, когда за дело взялся Поцци, к первоначальным корпусам был добавлен ряд деревянных строений, позволявших читать лекции по гинекологии в отрыве от венерических болезней. При больнице был создан операционный театр со специализированным кабинетом для выполнения лапаротомии. «Это позволило ввести регулярный курс гинекологии, сопровождаемый демонстрациями, и в настоящее время данный стационар посещает наибольшее число практикующих специалистов из зарубежных стран». Такие достижения рассматриваются в широком контексте всей Франции: «В Парижском университете до сих пор не существует кафедры гинекологии, при которой могла бы работать специализированная гинекологическая клиника. В этом отношении факультет медицины Парижского университета отстает от аналогичных факультетов по всему миру». Иными словами, Париж, прослывший мировой столицей секса, сквозь пальцы смотрел на механизмы и следствия этого статуса.

В отчете Харта больница удостоилась хвалебных отзывов: «многочисленный и знающий персонал», «безупречная чистота в палатах»; были отмечены и взгляды Поцци на антисептику: «Его девиз – интраабдоминальная асептика, экстраабдоминальная антисептика». Харт подчеркивает «необыкновенно малый размер хирургических надрезов» и «необыкновенную скорость» выполнения лапаротомии: «Такая методика позволяет ему избежать воздействия воздуха на внутренние органы и выпадения кишок через рану; травматичность хирургических повреждений значительно снижается».

Поцци предоставил «БМЖ» полные статистические данные за истекшие одиннадцать месяцев работы «Лурсин». «В общей сложности 4 летальных исхода [на] 62 лапаротомии… 2 летальных исхода [на] 12 лапаротомий… Вагинальная гистерэктомия… 2 летальных исхода на 22 операции. Выскабливание по поводу эндометрита: 81 манипуляция, смертельных случаев нет. Общее число хирургических вмешательств – 243, из них 148 радикальных, 10 летальных исходов». Харт также замечает, что при ушивании разрывов влагалища и промежности, а также при перинеальной операции Лоусона Тейта «мсье Поцци отказывается от кетгута и использует только серебряную проволоку». В заключение обзора подчеркивается, что «нынешнее поколение французских хирургов неукоснительно придерживается требований асептики и антисептики, с логической точностью и тщательностью выполняет их на каждом этапе и за счет этого добивается высокой эффективности лечения. Стоит ли говорить, что доскональные знания анатомии, отточенность движений, совершенство выполнения хирургических процедур – то, что всегда отличало хирургов парижской школы, – никуда не делось».

Поцци в те годы занимался преобразованием французской гинекологии из незначительного подраздела общей медицины в самостоятельную область. В 1890 году он опубликовал свой двухтомный «Трактат по клинической и хирургической гинекологии»: общий объем – более тысячи ста страниц, более пятисот диаграмм и иллюстраций, выполненных главным образом по его собственным зарисовкам. До того времени Франция не знала ничего даже отдаленно похожего на этот труд (объемные книги по гинекологии печатались преимущественно на немецком языке). Поцци ознакомился с британской, германской и австрийской практикой, а также опирался на собственный опыт работы в Лурсин-Паскаль. Его «Трактат» охватывал антисептические процедуры, анатомию, осмотр, хирургию и постоперативное лечение; он намного пережил своего автора, оставаясь во Франции общепризнанным руководством вплоть до середины тридцатых годов XX века.

В нем также присутствовал гуманистический пафос, которого зачастую недоставало написанным мужчинами книгам о женском здоровье (то есть всем книгам такого рода). Совсем немного времени минуло с той поры, когда американец Чарльз Мейгс (тот самый, кто запомнился своим гневным ответом на обращенное к нему и его коллегам предложение мыть руки перед операцией. «Врачи – джентльмены, – заявил он, – а у джентльменов чистые руки») предупреждал, что вагинальный осмотр пациентки врачом-мужчиной должен выполняться лишь «в случае крайней необходимости для женщины», поскольку «способен подорвать нравственные устои пациентки». А Поцци сравнивает бимануальное исследование с исследованием при помощи влагалищного зеркала (не признавая за первым способом исключительно вспомогательной роли) и рекомендует во избежание дискомфорта женщины предварительно согревать зеркало в теплой стерилизованной воде. Он также подчеркивает необходимость в любых обстоятельствах щадить женскую стыдливость, например избегать зрительного контакта с пациенткой при осмотре.

«Трактат по гинекологии», вскоре опубликованный в английском, немецком, русском, итальянском и испанском переводах, был признан во всем мире как основополагающий учебник. В Великобритании он был напечатан издательством «Нью-Сайденхем» в трех томах (1892–1893). В журнале «Ланцет» появились рецензии (анонимные) на каждый том в отдельности. Рецензент(ы) оценил(и) «взвешенные мнения по спорным вопросам», приведенный автором «полный обзор абдоминальной гистерэктомии фибром», «квалифицированное описание соотношения между типами инфекции и метритом», а также «содержательный краткий экскурс в историю овариотомии в этом, по общему мнению, ценном труде». Но в отзывах встречается и нечто антисептически-язвительное («Не надо слишком усердствовать!») – видимо, вставленное рецензентом француза, англичанином. Который не упускает возможности выловить небольшую блоху за Ла-Маншем:

Подробно рассматривается антисептика… совершенно справедливо настаивая на необходимости обработки рук и ногтей асептическими средствами, автор подробнейшим образом объясняет, как это делается. Правда, в отношении ногтей целесообразно рассмотреть и другой способ: подстригать их как можно короче и содержать в чистоте при помощи щетки и мыла – это предпочтительнее, нежели вычищать грязь из-под ногтей заостренной пилочкой, как советует нам автор.

Жиль де ла Туретт стажировался в больнице Сальпетриер под руководством выдающегося невролога Жана Шарко. Туретт сделал себе имя (буквально), изучив по совету Шарко девять однотипных случаев подергивания мышц, иногда сопровождаемого непроизвольным выкрикиванием бранных слов.

Исследуемое состояние он охарактеризовал как «нервный тик», но Шарко решил обеспечить своему протеже широкое признание, и в медицинских кругах по сей день используется термин «синдром Туретта». Так вот, через девять лет, в декабре 1893-го, к нему на прием явилась двадцатидевятилетняя особа по имени Роза Кампер. Она уточнила, действительно ли перед ней доктор Жиль де ла Туретт, автор монографии о гипнозе. Туретт это подтвердил. Посетительница напомнила, что в прошлом году, находясь на лечении в больнице Сальпетриер, дала согласие участвовать в экспериментах с применением гипноза. А в результате, продолжала она, у нее полностью атрофировалась сила воли и началось раздвоение личности. Лишенная возможности работать, она сильно нуждается. Женщина попросила у него пятьдесят франков.

Правда, она умолчала о том, что заранее составила список из трех врачей, на которых возлагала ответственность за свое нынешнее состояние, и задумала убить первого, с кем сумеет встретиться. Характерно, что ни один из двух докторов, непосредственно проводивших над ней пагубные, с ее точки зрения, опыты, не попал в указанный перечень; сам Туретт даже отдаленно не припоминал эту женщину. Тем не менее в ее списке он шел третьим номером. Первого номера в то время не было в городе, а второй просто не пустил ее в кабинет. Когда Туретт отвернулся, чтобы распахнуть для нее дверь, Роза Кампер трижды выстрелила из револьвера. Одна пуля угодила в книжный шкаф, другая в ножку стола, а третья попала в затылок Туретту.

Доктору повезло. Приложив руку к голове, он почувствовал кровь, а также нащупал твердый предмет, застрявший под кожей: пуля прошла по касательной к затылочной кости. А Роза Кампер между тем спокойно уселась за письменный стол в ожидании ареста. Пулю благополучно извлекли; Туретт прожил до 1904 года. Розу Кампер признали страдающей манией преследования и освободили от уголовной ответственности. Ее неоднократно помещали в различные стационары; пару раз ей удавалось сбежать, пару раз ее выписывали. Последние двенадцать лет жизни она провела в больнице Святой Анны, где и скончалась в 1955 году в возрасте девяноста двух лет.

Прекрасная эпоха была периодом невероятного обогащения богатых, социального влияния аристократии, неконтролируемого, изощренного снобизма, безрассудных колониальных амбиций, меценатства и бесконечных жестоких дуэлей, зачастую обусловленных не задетой честью, а вздорностью характера. Первую мировую войну едва ли можно помянуть добрым словом, но она, по крайней мере, уничтожила многое из перечисленного.

Покровительство людям искусства может показаться самым безобидным проявлением этого ancien régime, хотя и оно тоже представляло собой, так сказать, внутренний колониализм. В салоне княгини де Полиньяк гости состязались в роскошествах, а музыкантам платили сущие гроши. Или взять случай Леона Делафосса. Пианист-виртуоз, он происходил из небогатой семьи (его мать давала уроки игры на фортепиано) и в возрасте тринадцати лет уже окончил Парижскую консерваторию, став лучшим на своем курсе. Примерно в 1894 году его, стройного, очаровательного юношу, приблизил к себе Пруст. Писатель приберегал Делафосса для Монтескью в качестве… кого же?.. bonne bouche, игрушки, Ганимеда, Антиноя? Пруст считал, что его замысел принесет пользу каждой из сторон. Граф будет ему благодарен, и это упрочит их дружбу. Ведь у графа, чьи молодые спутники в последнее время доставляли ему лишь неприятности, появится новый объект внимания. А Делафосс, музицируя в доме графа, получит такой трамплин для своей карьеры, что вскоре выйдет на подмостки концертных залов.

На какое-то время эта задумка удалась. Граф остался доволен. По словам его биографа, «как и все, кто не обладает истинной восприимчивостью к музыке, Монтескью любил музыку за те образы, которые она в нем пробуждала. Она служила ему легкой заменой опиума». Итак, Делафосс набивал трубку своего покровителя произведениями Форе, а покровитель, закрыв глаза, предавался мечтаниям.

Джон Сингер Сарджент. Леон Делафосс. 1895–898

Монтескью говорил о Делафоссе «ангел» и не скрывал своей привязанности. На протяжении нескольких лет они вместе путешествовали, и все шло гладко. Но ангелы, случается, падают. По глупости забыв, что граф, как водится, ожидает и требует пожизненной благодарности, Делафосс изменил ему с некой меломанкой-княжной, которая к тому же прекрасно играла на фортепиано (и водила дружбу с самим Падеревским). Поэтому Монтескью перестала радовать его музыкальная игрушка, и он в сердцах решил ее уничтожить. Почему? Да потому, что имел такую возможность. Делафоссу он написал:

Мелкие людишки не замечают усилий, которые ближний затрачивает на то, чтобы до них снизойти, и сами никогда не поднимаются до уровня ближнего… Все дома, которые были для тебя открыты благодаря моему неограниченному покровительству, захлопнут перед тобой свои двери, а ты за жалкие крохи станешь бренчать на молдавских или бессарабских клавикордах. Ты и раньше был всего лишь инструментом для пробуждения моих мыслей, а теперь и вовсе будешь прозябать музыкальным поденщиком.

Делафосс был брошен на произвол судьбы. Его поддержала горстка знакомых: Сарджент устраивал для него концерты в Лондоне, а княгиня де Полиньяк (вероятно, по принципу «помогай врагу врага своего») приглашала юношу музицировать в ее салоне. Но карьера его застопорилась. Монтескью, видимо, еще и заразил своего протеже снобизмом. Тот отказывался выступать в Америке – это же страна без герцогинь. В своих мемуарах граф писал, что Делафосс «от отчаяния и, наверное, faute de mieux бросился не в объятия (руки ее и раньше мало что удерживали), а к (огромным) ногам швейцарской старой девы в летах». У которой, по всей вероятности, с моральными ценностями дело обстояло лучше, чем у графа Робера де Монтескью-Фезансака. Граф продолжает: «Когда я приговорил его [Делафосса] к казни, Итурри советовал мне пойти на попятную, уверяя, что второго такого я больше не найду; и был прав. Я не раз приводил слова одной престарелой дамы, которая говаривала: „За свою жизнь можно полюбить только одно лекарство“».

Делафосс настороженно относился к Америке, этой буйной, лишенной аристократизма стране: бывшая колония, каковой она воспринималась на протяжении долгих лет, в настоящее время таила в себе и приманку, и угрозу. Но Америка наступала на Францию. В каком-то смысле она уже обосновалась там в лице Джона Сингера Сарджента, Генри Джеймса и Эдит Уортон; в лице Мэри Кэссетт, помогавшей американским миллионерам скупать картины импрессионистов еще до того, как очнулись французские и британские конкуренты; в лице богатых заокеанских наследниц, которых привозили на материк для укрепления позиций обедневших аристократических династий; и в лице ревностных, стильных поборниц лесбийской любви, вроде Виннаретты Зингер, Натали Барни и Ромейн Брукс. Но еще более грозным стало американское нашествие в идейном плане: как образ будущего. Гюисманс первоначально рисовал себе дез Эссента в качестве «первооткрывателя искусственности как специфической черты, навевающей омерзение и к житейским перипетиям, и к нравам его современников-американцев». В тексте романа сам персонаж высказывается более откровенно, утверждая, что «Америка – огромный бордель», земля разнообразия, которая провоцирует разнообразие оценок.

Братья Гонкур не сомневались в том, какое будущее уготовано Старой Европе. Как в древности «нецивилизованные варвары» уничтожили прежний латинский мир, так в скором времени «варвары цивилизации» поглотят латинский мир современности. Свидетельства такого «смертельного удара по прошлому» они увидели на Всемирной выставке 1867 года в Париже:

Американизация Франции, промышленность, поставленная выше искусства, паровые молотильные машины, не оставляющие места для картин, предметы вульгарного домашнего обихода, защищенные крышей, и статуи, выставленные на улицу, – словом, Федеративная Республика Материального.

Но это не эстетские сетования (или не только они). Гонкуры допускали притягательность и неизбежность этой грядущей американизации. Марианна и Британния состарились, и все шло к тому, что новый американский дух будет представлен не символической женской фигурой, а женщиной из плоти и крови. В том же 1867 году один из братьев оказался рядом с такой женщиной на банкете во французском посольстве в Риме. Это была «жена посланника Соединенных Штатов в Брюсселе, и, видя эту непринужденную, веселую грацию, эту неиссякаемую энергию, присущую молодой нации, это неуловимое кокетство, которое по сей день составляет неотразимую прелесть флирта юной девы, ныне связанной узами брака, я вспомнил живость и вкрадчивость некоторых осевших в Париже американцев и сказал себе, что этим мужчинам и женщинам, похоже, на роду написано в скором будущем завоевать мир».

Разумеется, старушка Европа не сдавалась без боя. Оскар Уайльд прибыл в Америку в январе 1882-го, чтобы за год совершить поездку от одного побережья до другого; граф Робер де Монтескью в январе 1903 года приехал с более кратким визитом – на четыре дня. Оба считали, что выполняют missions civilisatrices. На уровне страны, империи такая миссия была нацелена на землю, Бога и наживу; на личном, просветительском уровне она охватывала саморекламу, славу и наживу. По возвращении Уайльд хвастался Уистлеру, что «цивилизовал Америку» (добавляя, что теперь остается покорить только Небо). Его лекции сопровождались театральными ужимками, а зачастую даже проходили на театральных сценах; и каждое выступление, настойчиво пропагандировавшее эстетство, было – используем одно из любимых прилагательных Уайльда – весьма «вульгарным».

Монтескью, прибывший в Новый Свет по личным делам, не претендовал на такой географический размах и в основном ограничивался общением с людьми своего круга. «Прекрасный граф сейчас на пути в Бостон, – сообщала одна газета. – Этот титулованный француз нынче стал кумиром Нью-Йорка благодаря своей эффектной внешности и эффектной манере одеваться. Он не читает лекций, но проводит „конференции“: стоимость билета – 5 долларов». Эти мероприятия проходили в крупных отелях и респектабельных домах. После Нью-Йорка и Бостона путь лежал в Филадельфию, а затем в Чикаго, где его принимала миссис Поттер Пальмер, собирательница предметов искусства и супруга известного производителя печенья. («Американское печенье Пальмера» не следует путать с теми «пальмерскими бисквитами», которые дез Эссент видит в парижской таверне «Бодега» во время своего воображаемого путешествия в Лондон. Там печенье было определенно британское, производства компании «Хантли энд Пальмер».)

Согласно предварительной договоренности, Уайльда решили позиционировать перед американской аудиторией как представителя самых фешенебельных великосветских кругов Британии, как писателя и философа, который не только проповедует новый эстетический идеал Красоты, но и сам публично воплощает этот идеал. В Англии он приобрел известность благодаря Гилберту и Салливану, которые в своей пьесе «Пейшенс» вывели его в утрированном образе Банторна; в Америке ему предстояло обрести популярность в утрированном образе «Оскара Уайльда». Вот как меняется природа литературной славы. В былые времена прославленным писателем считался тот, кто прославился своими произведениями. Что же до Уайльда, он первым выбрал иной путь: вначале прославился, а уж потом взялся писать. На исходе 1882 года он «все еще» оставался лишь второразрядным поэтом и неутомимым лектором. Но слух о нем прошел по двум континентам, проторив ему дорогу к литературной славе. К июню 1882 года доходы от этого уайльдовского эксперимента превысили восемнадцать тысяч долларов, а его чистая прибыль составила около пяти тысяч шестисот долларов.

И еще одно важное правило славы в современную эпоху вывел Уайльд: нет такого понятия, как плохая реклама, есть просто реклама. Показателем успеха становится длина, но никак не содержание газетных колонок. Уайльд понимал, что «бульварные газетенки» служили «в XIX веке залогом бессмертия». В качестве рекламы осмеяние эстетического идеала «обывателями» ничуть не уступает торжественным овациям в переполненном лекционном зале. Уайльд научился давать отпор недоброжелателям, которые устраивали ему обструкцию и, прозвав его «низкосортным Рёскином», насмешливо добавляли: «Эту даму зовут Шарлотт-Анн!» И все же организовать себе славу не так-то просто. Если во Франции на Уайльда смотрели как на англичанина из высшего общества, то в Америке он оказался всего лишь ирландцем, малопочтенным «Пэдди». Более того, в прессе из-за странного смешения кастовых стереотипов появились карикатуры, изображавшие его чернокожим и одновременно ирландцем. Выпускник Оксфорда, получивший дипломы с отличием по двум специальностям, был неприятно поражен картинкой, на которой он представал как голенастый афроамериканец, размахивающий подсолнухом.

Когда Уистлер писал портрет Монтескью, он предупреждал графа о подводных камнях великосветского образа жизни: «Если Вы будете и впредь вращаться в свете, то судьба непременно сведет Вас с принцем Уэльским». Никаких свидетельств того, что Монтескью встречался с принцем, не сохранилось, хотя они варились в одном котле, а двоюродная сестра графа, графиня Греффюль, даже гостила у принца в Сандрингеме. Зато Уайльд во время американского турне, невзирая на свои республиканские убеждения, нет-нет да и вставлял в разговор «своего друга принца Уэльского».

Уайльд и Монтескью совершили плаванье в Америку ради денег. Князь Эдмон де Полиньяк, по натуре более праздный, не покидал пределов Франции, но дождался, чтобы деньги приплыли к нему сами в образе Виннаретты Зингер. Странно, что обозначение «профурсетка» даже не имеет мужского рода и применяется исключительно к женщинам-«золотоискательницам», которые льнут к мужчинам в надежде улучшить свое материальное положение. Крупнейшими «золотоискателями» Прекрасной эпохи были как раз мужчины – представители английской и французской знати, которые женились на богатых американских наследницах, дабы обеспечить своему роду приток свежей крови, реализовать все свои притязания и восстановить банковский счет.

Самюэль Поцци относился к Америке без заносчивости, без паранойи, без алчности. Им двигали любознательность, открытость ума и профессиональные интересы. В своем «Трактате» он написал: «Шовинизм – одна из форм невежества». В 1893 году его в составе официальной французской делегации пригласили на Всемирную выставку в Чикаго. На лайнере «Ла Турен» Поцци отбыл в Нью-Йорк, где встретился со своим американским издателем, а затем в спальном вагоне поезда железнодорожной компании «Мичиган сентрал» менее чем за сутки добрался до Чикаго. Там, наряду с выполнением своих официальных обязанностей, он успел посетить четыре городские больницы. Его поразили эффективность американской системы здравоохранения, доля частного финансирования, а также более высокий статус медицинских сестер и размер их жалованья (в три-четыре раза превосходящий французские ставки). По возвращении он незамедлительно приступил к сбору средств для больницы Лурсин-Паскаль и учредил Дамский комитет, взявший на себя моральную поддержку больных и организацию их досуга.

Его вторая поездка в Северную Америку состоялась в 1904 году, когда его попросили «представлять французскую хирургию» на конгрессе, проходившем в течение мая – июня в двух городах: сначала в Сент-Луисе, затем в Монреале. К этому времени Поцци был достаточно известен и влиятелен. На лайнере «Савойя» для доктора забронировали каюту, но в последний момент его перехватил Гордон Беннет-младший, американский повеса, газетный магнат, спортсмен. Они уже были знакомы: Поцци накладывал Беннету швы, когда тот упал с подножки автомобиля. Атлантический океан они пересекли на принадлежавшей Беннету паровой яхте водоизмещением в две тысячи тонн; на борту среди прочих роскошеств имелись турецкая баня и пара дойных коров.

В Штатах и Канаде доктора Поцци принимали и чествовали с размахом; в свои пятьдесят восемь лет, обаятельный и свободно владеющий английским, он идеально воплощал собою лицо французской хирургии. При всех достоинствах Всемирной выставки в Сент-Луисе главным его открытием в данной части поездки стало то, что оборудованный по последнему слову техники Американский центр хирургии располагается не в каком-нибудь мегаполисе, а в городке Рочестер, штат Миннесота, где в 1889 году англичанин из Ланкашира основал клинику Мэйо; теперь этот стационар на триста коек работал под началом двух сыновей Мэйо. Здесь завязался один из первых контактов: по возвращении домой Поцци направит сюда для обмена опытом своего ассистента Робера Пруста.

Из Рочестера путь лежал в Монреаль, где доктор Поцци, выступая с пленарным докладом, вспомнил, как в детстве зачитывался книгами Фенимора Купера и Габриэля Ферри про канадских зверобоев; а на другой день он продемонстрировал «скорость и мастерство» в выполнении лапаротомии и гистерэктомии. Хотя ему ни разу не изменила предельная дипломатичность, англоязычный «Монреаль медикал джорнэл» не преминул отметить: «…проф. Поцци не придерживается католической веры и определенно разделяет „rouge”, как говорится у нас в Квебеке, политические взгляды».

Наряду с Поцци в Монреаль приехал только один делегат-француз, Алексис Каррель, моложе его и, видимо, ранее с ним не встречавшийся; во всяком случае, Поцци не пришел на доклад своего соотечественника. Безвестному Каррелю тогда исполнился тридцать один год, но всего восемь лет спустя ему присудили Нобелевскую премию по медицине. Он доложил научному сообществу о своих ранних опытах на собаках по трансплантации органов – щитовидной железы и почек. Хотя животных потом сгубила инфекция, операции как таковые прошли успешно. Но что самое главное: залогом успеха стала новая методика сшивания кровеносных сосудов, которая вызывала у Поцци живой интерес и тогда, и в дальнейшем.

Не менее, чем Оскару Уайльду, американские гастроли пришлись по душе Саре Бернар. В Америке актриса побывала девять раз: в свой последний приезд, когда ей уже перевалило за семьдесят, она появилась в военное время, да еще после ампутации ноги, но за год и два месяца выступила в девяноста девяти городах. Уайльд и Бернар, эти две знаменитости, творцы собственной славы, были созданы друг для друга и сами это признавали. Когда в 1879 году Бернар прибыла в Лондон для исполнения роли Федры, Уайльд, уже стоявший у трапа в Фолкстоне, бросил к ее ногам лилии. Когда она приехала, чтобы сыграть в «Федоре», он преподнес ей огромный букет желтых фиолей, купленных прямо на улице. Во время своего медового месяца в Париже Уайльд пришел посмотреть на нее в роли леди Макбет, а после высоко оценил ее игру в интервью репортеру «Морнинг ньюс». И писатель, и актриса умели и расточать комплименты, и, не краснея, принимать похвалу. Уайльд посвятил ей сонет, но мечтал сочинить для нее полноценную костюмную пьесу. Вначале он задумал сюжет из жизни Елизаветы I, а затем ему – преданному поклоннику Флобера – пришла в голову мысль получше: «Саломея». Начатая в Париже и законченная в Торки, написанная на французском языке, пьеса была адаптирована для лондонской сцены в 1892 году. Когда Оскар спросил Сару, как она собирается исполнять танец семи покрывал, та ответила с загадочной улыбкой: «На сей счет не волнуйтесь».

В то время парижский театр походил на Голливуд следующего века: то был неистощимый на первый взгляд денежный станок. Это сегодня авторы, затаив дыхание, грезят об экранизации своих романов, а тогда пальму первенства удерживали пьесы. Участие Сары Бернар превращало спектакль в сенсацию, а оригинальная роль, написанная специально для нее, была просто заветной мечтой любого драматурга. Уайльд создал для Бернар «Саломею». Александр Дюма-сын – «Даму с камелиями». Эдмон Ростан – «Орленка». Его старший сын Морис Ростан написал с расчетом на Бернар «Славу», и роль в этой пьесе, где актриса могла на протяжении всего спектакля не вставать с места, стала последней в ее репертуаре. Друг Поцци, Поль Эрвье, сочинил для нее «Теруань де Мерикур» – революционную драму в шести актах, от которой Поцци «тайком заскучал».

Впрочем, удача выпадала не всем драматургам. Эдмон де Гонкур в 1893 году долго ждал, что Сара Бернар сыграет главную роль в его пьесе «Актриса Фостен». Пока его согревала надежда, Сара Бернар виделась ему восхитительной, очаровательной, естественной, откровенной, прелестной. Но по истечении двух месяцев он послал ей телеграмму с просьбой вернуть рукопись. Пьеса пришла к нему еще два месяца спустя, даже без сопроводительной записки.

У неординарного Жана Лоррена в силу обстоятельств сложился и более неординарный опыт общения с актрисой. Лоррен создал для Бернар несколько драматургических произведений, но понимал, что обоюдным интересам в наибольшей степени отвечает пьеса «Энноя», пронизанная модной в ту пору экзотикой. Чтобы загодя подольститься к актрисе, он после исполнения ею каждой новой роли посвящал ей целую колонку в «Пэлл-Мэлл». Лоррен окончательно потерял уверенность и самообладание, когда Бернар, несколько месяцев державшая у себя текст его пьесы, «вместо этого» (как выразился бы он сам) вышла на сцену в «Орленке» Ростана. Для Лоррена Ростан был одним из самых страшных bêtes noires. В той пьесе, повествующей о сыне Наполеона, Сара Бернар исполняла главную роль, и Лоррен заметил (или, во всяком случае, убедил себя), что третий акт пьесы Ростана подозрительно смахивает на второй акт его собственной. И после этого, продержав у себя «Энною» пять лет, актриса отправила ее обратно автору. Лоррен в письме к Поцци жаловался, что высокомерная Бернар предпочитает ему Ростана и Монтескью – как в литературном плане, так и в светском. «Она для меня обростанилась… Они называют ее „Добрая Сара-митянка“. Я же разрываю с ней всякие отношения», – заключил он. Хотя в действительности это она разорвала с ним отношения, и уже давно.

Помимо своенравия актрисы, драматурги сталкивались и с другими препонами. Когда лондонская труппа уже две недели репетировала «Саломею», цензор отозвал лицензию на публичное исполнение пьесы. Причиной тому послужили, вопреки нашим ожиданиям, не интимные сцены или эпизоды насилия и упадка нравов и даже не французский язык, а старый, но внезапно пришедшийся ко двору закон о недопустимости изображения библейских персонажей на британской сцене. В результате премьера «Саломеи» состоялась четыре года спустя в Париже и сразу сделалась жестом солидарности, поскольку ее автора к тому времени упекли в Редингскую тюрьму.

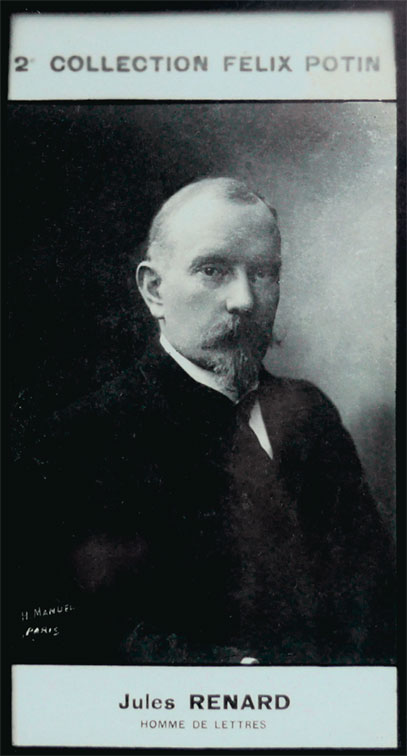

В 1895 году, после того как огласили приговор и Уайльда взяли под стражу, в Лондоне и Париже были составлены петиции о смягчении наказания. Однако сбор подписей продвигался отнюдь не так бойко, как ожидалось, и в итоге до подачи петиций дело не дошло. В Лондоне свои подписи поставили Бернард Шоу и Уолтер Крейн, а Холман Хант и Генри Джеймс отказались. В Париже петицию подписали Жид и Бурже; Золя подписывать не стал. Воздержался и Жан Лоррен, сославшись на то, что в противном случае его бы уволили из «Ле курье франсэ». По сравнению с англичанами французы реагировали с более заметным сарказмом. Жюль Ренар в своей неизменно оригинальной манере сопроводил отказ следующей ремаркой: «Я с удовольствием подпишу петицию в поддержку Оскара Уайльда, при условии, что он даст слово чести… никогда больше не браться за перо». Поэт Франсуа Коппе предложил, что поставит подпись не как литератор, а как представитель Общества по предотвращению жестокого обращения с животными: «Свинья, взявшаяся за перо, в первую голову все равно свинья».

В обществе имя Уайльда вдруг превратилось в жупел. Альфонс Доде отказался поддержать петицию, ссылаясь на то, что у него «есть сыновья». Их у него было двое. Леон (на тот момент уже двадцатидевятилетний) получил медицинское образование, после чего стал романистом и одним из самых беспощадных летописцев той эпохи: «отравляюще увлекательный», как о нем отзывалась Эдит Уортон. Альфонс, видимо, больше волновался за своего младшего, Люсьена (тому исполнилось восемнадцать), известного как Зезе и куда более чувствительного. Ренар так описывал его в своем дневнике: «Смазливый мальчик, напомаженный, напудренный и накрашенный, завитые локоны, тихий голос». Монтескью считал, что «золотой мальчик» подает надежды, и рассматривал его в качестве возможного подопечного, однако Люсьен, как и многие другие, этих надежд не оправдал. Он сблизился с Прустом, и как-то раз эта неразлучная пара была приглашена к Монтескью на домашний фортепианный концерт Делафосса. Как с ними зачастую случалось в компании друг друга, на Люсьена и Марселя напал приступ истерического хихиканья. Граф так и не смог простить им это «грубое нарушение приличий». Однажды он прислал мадам Доде розу, к которой прилагалась записка: «Вы – роза, Ваши дети – шипы».

Люсьен стал причиной самой нелепой дуэли Прекрасной эпохи, которая состоялась в феврале 1897 года между Прустом и Жаном Лорреном. Лоррен, известный под псевдонимом Ретиф де ла Бретонн, опубликовал в «Ле журналь» рецензию на роман Пруста «Утехи и дни», в которой намекнул на связь между Люсьеном и Марселем. Пруст бросил ему вызов, и через трое суток после выхода статьи, холодным дождливым днем, дуэлянты сошлись в Медонском лесу. За двадцать шесть лет до этого, когда Марсель еще был в утробе матери, его отец чудом избежал шальной пули; теперь Марселю удалось повторить судьбу отца. Бретеры обменялись выстрелами с расстояния двадцати пяти метров, и оба, похоже, намеренно стреляли в воздух.

А что же Люсьен Доде? У него было желание стать писателем, затем художником, и для этого нашлись все необходимые связи, а вот необходимого таланта не нашлось. Тем не менее он добился успеха как приближенный императрицы Евгении, которая после переворота 1870 года бежала в Британию и жила сначала в Чизлхерсте, а позднее – в Фарнборо. Там Люсьен периодически ее навещал, чтобы потом вернуться в принадлежащий ей же дом на юге Франции. Пруст описывал жизнь своего друга как веселую карусель: «Фарнборо и Кап-Мартен, конец весны и лето – у друзей в Турени. В Париже он проводит не более трех-четырех месяцев, и дома его не застать». А вот поздние годы самого Люсьена (в изложении Джорджа Пейнтера) предстают в совершенно ином свете: тот заводил «нежелательные отношения с молодыми людьми из рабочих». Кто-кто, а Оскар Уайльд ни с какой стороны к этому не причастен.

Назад: Поцци за рубежом

Дальше: Как быть гостем